Редкие типы глаукомы

Наиболее распространенный тип глаукомы - открытоугольная. Реже встречаются такие ее виды, как закрытоугольная и нормотензивная глаукома. Еще более редки, но, тем не менее, представляют серьезную угрозу для зрения и другие виды этого заболевания, которые мы рассмотрим в данной статье.

Пигментная глаукома

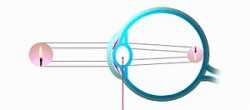

Пигментная глаукома - это тип открытоугольной глаукомы, передающейся по наследству, которая развивается чаще у мужчин, чем у женщин. Наиболее часто развитие заболевания начинается в 20-30 лет, что делает его особенно опасным для нормального зрения. Обычно этот тип глаукомы встречается у пациентов с близорукостью. Анатомические особенности строения глаза этих пациентов играют ключевую роль в развитии данной патологии. Причина в том, что миопические (близорукие) глаза имеют радужную оболочку вогнутой формы, которая образует необычайно широкий угол. Вследствие этого пигментный слой трётся о хрусталик, что вызывает осыпание пигмента радужки и попадание его в водянистую влагу и на соседние структуры, такие, как трабекулярная сеть. Пигмент может забивать её поры, вызывая засорение, что в свою очередь ведёт к повышению ВГД.

Рекомендуется применение препаратов, вызывающих сужение зрачков (миоз), но эти средства в виде капель могут привести к снижению чёткости видения пациентов. К счастью, существуют лекарственные формы с длительным периодом действия. Эффективность лазерной иридотомии в лечении этой патологии исследуется в настоящий момент.

Вторичная глаукома

Вторичная глаукома развивается в тех случаях, когда другое заболевание вызывает или способствует повышению внутриглазного давления, в результате чего повреждается зрительный нерв и теряется зрение.

Вторичная глаукома может возникнуть в результате травмы глаза, воспаления, опухоли, в далеко зашедших случаях катаракты или диабета. Она также может быть вызвана приёмом некоторых медикаментов, таких, как стероиды. Эта форма глаукомы может иметь легкое или тяжелое течение. Вид лечения будет зависеть от того, является вторичная глаукома открытоугольной или закрытоугольной.

Псевдоэксфолиативная глаукома

Эта форма вторичной открытоугольной глаукомы возникает, когда с наружной поверхности хрусталика отслаиваются частички ткани в виде чешуек, похожих на перхоть. Они собираются в углу между роговицей и радужной оболочкой и могут засорить дренажную систему глаза, вызвав повышение внутриглазного давления. Данная форма глаукомы часто сопровождается катарактой. Псевдоэксфолиативная глаукома распространена среди скандинавов. Лечение обычно включает в себя лекарственные препараты или хирургическое вмешательство.

Травматическая глаукома

Повреждение глаза (как тупая его травма, так и проникающее ранение) может привести к развитию вторичной открытоугольной глаукомы. Такие состояния, как сильная близорукость, предшествующие травмы, инфекции, или наличие в анамнезе операций, могут сделать глаза более уязвимыми к серьезным повреждениям. В подобных случаях глаукома может возникнуть не только сразу после травмы, но даже через несколько лет.

Иридокорнеальный эндотелиальный синдром

Иридокорнеальный эндотелиальный синдром (ICE syndrome) - включает в себя три вида патологий: невус радужки (синдром Когана-Риза), синдром Чандлера и прогрессирующую атрофию радужки. Заболевание в большинстве случаев одностороннее, страдают чаще женщины в возрасте 30-50 лет. В его патогенезе лежит зарастание атипичными эндотелиальными клетками роговицы и десцеметовой мембраной угла передней камеры и радужки. Это приводит к ухудшению дренажной функции и, как следствие, повышению ВГД и развитию дистрофической глаукомы, а также ухудшению питания окружающих тканей и их атрофии. Причина заболевания в настоящее время не установлена, однако у больных в большинстве случаев при обследовании выявляется вирус простого герпеса. Медикаментозное лечение зачастую неэффективно. В большинстве случаев требуется фильтрующие операции.

Неоваскулярная глаукома

Формирование патологических кровеносных сосудов в радужной оболочке и в области дренирующих каналов может привести к развитию вторичной (неоваскулярной) глаукомы.

В основе этого процесса чаще всего лежит ишемия сетчатки, стимулирующая выработку фактора роста сосудистого эндотелия (VEGF), который и вызывает рост патологических сосудов. Они в свою очередь блокируют отток глазной жидкости через трабекулярную сеть, вызывая повышение внутриглазного давления. Неоваскулярная глаукома всегда связана с другими нарушениями в организме. Наиболее распространенными причинами её являются: пролиферативная диабетическая ретинопатия; окклюзия центральной вены сетчатки; окклюзия каротидной артерии.

В зависимости от степени выраженности неоваскуляризации эту форму глаукомы делят на 3 стадии: рубеоз радужки; вторичная открытоугольная глаукома; вторичная синехиальная закрытоугольная глаукома.

Неоваскулярная глаукома с трудом поддается лечению. В первую очередь необходимо: определить этиологический фактор; при выявлении диабетической ретинопатии, окклюзии каротидной артерии, центральной вены или артерии сетчатки - своевременно проводить соответствующее лечение; лечение должно соответствовать стадии заболевания.

Для лечения неоваскулярной глаукомы применяют следующие методы: медикаментозную терапию (атропин 1%, местные стероидные препараты, ингибиторы карбангидразы, бетаблокаторы, парентеральные и пероральные осмотические средства (маннитол, глицерол)); панретинальную фотокоагуляцию или криокоагуляцию; гониофотокоагуляцию; инъекции ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов; циклофотокоагуляцию; трабекулэктомию с митомицином С и фильтрующую хирургию; ретробульбарную алкоголизацию или энуклеацию при некупируемом болевом синдроме.

Наиболее распространенный тип глаукомы — открытоугольная. Реже встречаются такие ее виды, как закрытоугольная и нормотензивная глаукома. Еще более редки, но, тем не менее, представляют серьезную угрозу для зрения и другие виды этого заболевания, которые мы рассмотрим в данной статье.

Пигментная глаукома

Пигментная глаукома — это тип открытоугольной глаукомы, передающейся по наследству, которая развивается чаще у мужчин, чем у женщин. Наиболее часто развитие заболевания начинается в 20-30 лет, что делает его особенно опасным для нормального зрения. Обычно этот тип глаукомы встречается у пациентов с близорукостью. Анатомические особенности строения глаза этих пациентов играют ключевую роль в развитии данной патологии. Причина в том, что миопические (близорукие) глаза имеют радужную оболочку вогнутой формы, которая образует необычайно широкий угол. Вследствие этого пигментный слой трётся о хрусталик, что вызывает осыпание пигмента радужки и попадание его в водянистую влагу и на соседние структуры, такие, как трабекулярная сеть. Пигмент может забивать её поры, вызывая засорение, что в свою очередь ведёт к повышению ВГД.

Рекомендуется применение препаратов, вызывающих сужение зрачков (миоз), но эти средства в виде капель могут привести к снижению чёткости видения пациентов. К счастью, существуют лекарственные формы с длительным периодом действия. Эффективность лазерной иридотомии в лечении этой патологии исследуется в настоящий момент.

Вторичная глаукома

Вторичная глаукома развивается в тех случаях, когда другое заболевание вызывает или способствует повышению внутриглазного давления, в результате чего повреждается зрительный нерв и теряется зрение.

Вторичная глаукома может возникнуть в результате травмы глаза, воспаления, опухоли, в далеко зашедших случаях катаракты или диабета. Она также может быть вызвана приёмом некоторых медикаментов, таких, как стероиды. Эта форма глаукомы может иметь легкое или тяжелое течение. Вид лечения будет зависеть от того, является вторичная глаукома открытоугольной или закрытоугольной.

Псевдоэксфолиативная глаукома

Эта форма вторичной открытоугольной глаукомы возникает, когда с наружной поверхности хрусталика отслаиваются частички ткани в виде чешуек, похожих на перхоть. Они собираются в углу между роговицей и радужной оболочкой и могут засорить дренажную систему глаза, вызвав повышение внутриглазного давления. Данная форма глаукомы часто сопровождается катарактой. Псевдоэксфолиативная глаукома распространена среди скандинавов. Лечение обычно включает в себя лекарственные препараты или хирургическое вмешательство.

Травматическая глаукома

Повреждение глаза (как тупая его травма, так и проникающее ранение) может привести к развитию вторичной открытоугольной глаукомы. Такие состояния, как сильная близорукость, предшествующие травмы, инфекции, или наличие в анамнезе операций, могут сделать глаза более уязвимыми к серьезным повреждениям. В подобных случаях глаукома может возникнуть не только сразу после травмы, но даже через несколько лет.

Иридокорнеальный эндотелиальный синдром

Иридокорнеальный эндотелиальный синдром (ICE syndrome) — включает в себя три вида патологий: невус радужки (синдром Когана-Риза), синдром Чандлера и прогрессирующую атрофию радужки. Заболевание в большинстве случаев одностороннее, страдают чаще женщины в возрасте 30-50 лет. В его патогенезе лежит зарастание атипичными эндотелиальными клетками роговицы и десцеметовой мембраной угла передней камеры и радужки. Это приводит к ухудшению дренажной функции и, как следствие, повышению ВГД и развитию дистрофической глаукомы, а также ухудшению питания окружающих тканей и их атрофии. Причина заболевания в настоящее время не установлена, однако у больных в большинстве случаев при обследовании выявляется вирус простого герпеса. Медикаментозное лечение зачастую неэффективно. В большинстве случаев требуется фильтрующие операции.

Неоваскулярная глаукома

Формирование патологических кровеносных сосудов в радужной оболочке и в области дренирующих каналов может привести к развитию вторичной (неоваскулярной) глаукомы.

В основе этого процесса чаще всего лежит ишемия сетчатки, стимулирующая выработку фактора роста сосудистого эндотелия (VEGF), который и вызывает рост патологических сосудов. Они в свою очередь блокируют отток глазной жидкости через трабекулярную сеть, вызывая повышение внутриглазного давления. Неоваскулярная глаукома всегда связана с другими нарушениями в организме. Наиболее распространенными причинами её являются:

пролиферативная диабетическая ретинопатия;

окклюзия центральной вены сетчатки;

окклюзия каротидной артерии.

В зависимости от степени выраженности неоваскуляризации эту форму глаукомы делят на 3 стадии:

рубеоз радужки;

вторичная открытоугольная глаукома;

вторичная синехиальная закрытоугольная глаукома.

Неоваскулярная глаукома с трудом поддается лечению. В первую очередь необходимо:

определить этиологический фактор;

при выявлении диабетической ретинопатии, окклюзии каротидной артерии, центральной вены или артерии сетчатки — своевременно проводить соответствующее лечение;

лечение должно соответствовать стадии заболевания.

Для лечения неоваскулярной глаукомы применяют следующие методы:

медикаментозную терапию (атропин 1%, местные стероидные препараты, ингибиторы карбангидразы, бетаблокаторы, парентеральные и пероральные осмотические средства (маннитол, глицерол));

панретинальную фотокоагуляцию или криокоагуляцию;

гониофотокоагуляцию;

инъекции ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов;

циклофотокоагуляцию;

трабекулэктомию с митомицином С и фильтрующую хирургию;

ретробульбарную алкоголизацию или энуклеацию при некупируемом болевом синдроме.

Несмотря на то. что глаукома достаточно распространенное заболевание. существуют некоторые ее виды. которые встречаются крайне редко. однако они также несут значительный вред человеческому здоровью и конкретно органам зрения.

Несмотря на то. что глаукома достаточно распространенное заболевание. существуют некоторые ее виды. которые встречаются крайне редко. однако они также несут значительный вред человеческому здоровью и конкретно органам зрения.

Естественно. качество лечения глаукомы определяется своевременной и полной диагностикой заболевания. а методы лечения определяются разновидностью патологии.

Пигментная глаукома — один из типов открытоугольной глаукомы. который передается по наследственной линии чаще всего между мужчинами. Развивается это заболевание в достаточно раннем возрасте ( 20 — 30 лет), из-за чего является весьма серьезной угрозой для нормального зрения. Особой группой риска являются люди. имеющие близорукость. ведь их анатомическое строение глаза особенно благотворно влияет на развитие такой патологии. Этому способствует вогнутая форма радужной оболочки. образующей широкий угол. Это приводит к трению об хрусталик и высыпанию пигмента радужки. который может засорять поры трабекулярной сети. а это непременно приведет к повышения ВГД.

Вторичная глаукома развивается вследствие иных заболеваний. которые приводят к повышению ВГД. что также способствует повреждению зрительного нерва и потери зрения. Она возникает из-за глазной травмы. опухоли. воспаления. а также после длительного приема некоторых медикаментозных препаратов. например. стероидов.

Псевдоэксфолиативная глаукома возникает после отслаивания чешуек ткани с наружной части хрусталика. Эти микроскопические частички собираясь между радужной оболочкой и роговицей приводят к засорению дренажной системы глаза. что также повышает давление. Именно эта форма достаточно часто развивается вместе с катарактой.

Травматическая глаукома может возникнуть вследствие повреждения глаза. Стоит отметить. что развитие подобного заболевания может начаться даже спустя несколько лет после получения самой травмы.

Иридокорнеальный эндотелиальный синдром состоит фактически из трех отдельных патологий: синдрома Чандлера. невуса радужки и прогрессирующей атрофии радужки. Страдают этим заболевание чаще всего женщины 30 — 50 лет. а его причина и сегодня остается неустановленной. Достоверно известно то. что все больные имели в организме вирус простого герпеса.

Неоваскулярная глаукома возникает из-за формирования кровеносных паталогических сосудов в самой радужной оболочке. а также в дренирующих каналах. Причинами её возникновения является окклюзия каротидной артерии и центральной вены сетчатки. а еще пролиферативная диабетическая ретинопатия. Она бывает трех видов ( рубеоз радужки. открытоугольная глаукома вторичного типа и вторичная синехиальная закрытая глаукома) и очень сложно поддается лечению.

Информация предоставлена клиникой ОкоМед ( г. Москва)

Посреди всех видов глаукомы выделяют группу так называемых редких форм, составляющих 2,0

Посреди всех видов глаукомы выделяют группу так называемых редких форм, составляющих 2,0

ГЛАУКОМА, СВЯЗАННАЯ С МЕЗЕНХИМАЛЬНЫМ ДИСГЕНЕЗОМ

Мезенхимальный дисгенез может поражать только УПК или передний сегмент полностью. Упрощённо спектр патологий мезехимального дисгенеза распределён по лестничной схеме классификации Waring (рис. 33-48).

Синдром Аксенфельда-Ригера

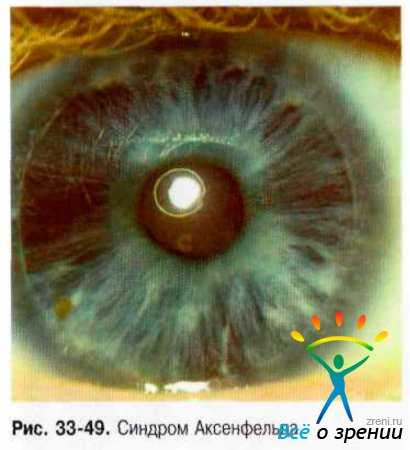

Дисгенез Аксенфельда - состояние, при котором выявляют аномальные тяжи радужки, проходящие сквозь УПК и прикреплённые к выступающей в переднюю камеру линии Швальбе (задний эмбриотоксон). Если этому сопутствует глаукома, аномалию называют синдромом Аксенфельда (рис. 33-49).

Синдром Ригера состояние, при котором обнаруживают офтальмольмоскопические изменения, типичные для синдрома Аксенфельда, в сочетании со скелетными аномалиями (например, челюстная гипоплазия, микродентизм) и другими пороками развития.

Н40.5 Глаукома вторичная вследствие других болезней глаз

Н21.2 Дегенерация радужной оболочки и цилиарного тела.

Н21.5 Другие виды спаек и разрывов ра дужной оболочки и цилиарного тела.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ

Наблюдают в равной мере зачастую у мужчин и женщин. Может обладать спорадическое происхождение или наследоваться по аутосомно-доминантному типу. В 60% случаев развивается глаукома.

ЭТИОЛОГИЯ

Выявлена патология хромосомы 6, делеция хромосомы 13, в 30% случаев диагностируют снова возникшие мутации и спорадическое явление синдрома.

ПАТОГЕНЕЗ

Недоразвитие дренажной системы, а кроме того сращение радужки с кольцом Швальбе приводит к снижению оттока внутриглазной жидкости и развитию глаукомы.

Источники:

, , ,

Следующие статьи

- Риск развития катаракты. Что повышает риск развития катаракты

- Симптомы и диагностика макулодистрофии

- Симптомы отслойки сетчатки

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Претензии при заказе лимузинов

Претензии при заказе лимузинов  Макияж глаз если не видно верхнего века

Макияж глаз если не видно верхнего века  Глазная клиника в ростове на дону сокол лечение катаракты стоимость

Глазная клиника в ростове на дону сокол лечение катаракты стоимость