Норбеков, Мирзакарим Санакулович

Норбеков, Мирзакарим Санакулович.

Биография Мирзакарима Норбекова

Мирзакарим Норбеков - биография

Мирзакарим Санакулович Норбеков родился 17 ноября 1957 года около Самарканда в Узбекистане. Его родители делали все ради воспитания своих детей. С 7 лет Мирзакарим начал обучаться зарабатыванию денег - отец отправлял его с другими детьми на хлопковое поле собирать траву. Каждые 15 дней он получал зарплату от бригадира. Отец Мирзакарима Норбекова давал деньги бригадиру, чтобы тот платил зарплату Мирзакариму. Спустя много лет Мирзакарим Норбеков узнал это от своего отца. Повзрослев, Мирзакарим работал на других профессиях, которые предоставлял ему отец, желающий всесторонне развить своего сына и обучить зарабатыванию денег.

Известно, что у Мирзакарима есть два брата – Мирзаахмат и Мирзакобул Норбековы, всего семь детей в семье.

Мирзакарим Норбеков обучался в Андижанском институте хлопководства.

В 1976 г. пошёл в армию. Там он был жестоко избит, после комиссован. В госпитале он пролежал 4 месяца, врачи ничем не могли ему помочь. Они поставили ему смертельный диагноз.

Норбеков чувствовал безысходность и отчаяние. Ведь даже светила науки не могут ему помочь. Однажды на пути к больнице он встретился с Сеидом Мухаммедом Хасаном - своим будущим наставником. В то время Сеид Мухаммед Хасан – столетний старец смог сделать то чего не смогли сделать целые институты. Мудрость и терпение наставника, и стремление и воля самого Мирзакарима повернули болезнь вспять. Упорные занятия возвращали здоровье. Через 4 года Норбеков был абсолютно здоров. Но он продолжал ежедневные занятия по самосовершенствованию, тренировался, овладевая древними практиками Мастеров Пути. На себе изучал скрытые в человеке возможности, шел по пути самопознания и вел за собой первых своих учеников.

Вылечившись сам, Мирзакарим начал помогать другим людям, обретать здоровье. При этом он основывался на знания, полученные от своих наставников.

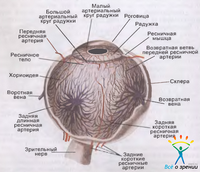

www.bestpeopleofrussia.ruНормальная анатомия органа зрения человека.

Зрительный анализатор состоит из :

Глазное яблоко.

Глазное яблоко состоит из 3-х оболочек.

1. Фиброзная оболочка:

Склера и роговица формируют своего рода опорную капсулу глаза.

Позади роговой оболочки находится передняя камера, заполненная водянистой влагой.

2. Сосудистая оболочка:

Позади находится хрусталик, который подобно роговице преломляет световые лучи. Хрусталик крепится к цилиарному телу миниатюрными цинновыми связками.

Аккомодация способность глаза видеть на разном расстоянии. Она постепенно уменьшается с возрастом, и обычно между 40-45 годами большинство людей ощущает потребность в очках. Возрастная потеря аккомодации называется пресбиопия.

Позади радужки и хрусталика находится задняя камера глаза и значительно большее в размерах стекловидное тело.

Стекловидное тело состоит из вязкой, прозрачной, студенистой массы и поддерживающих волокон. С возрастом в стекловидном теле могут развиваться небольшие помутнения , отбрасывающие тень на сетчатку. Они воспринимаются как летающие мушки.

-хориоидея или собственно сосудистая оболочка, выстилает весь задний отдел склеры.

3. Внутренняя ( чувствительная) оболочка глаза выстилает изнутри всю поверхность сосудистой оболочки. Спереди к ней прилежит стекловидное тело. Сетчатка состоит из фоторецепторов: палочек и колбочек. Они преобразуют световую энергию в электрический импульс. Затем информация по проводящим путям передается в корковый отдел ( шпоровидная борозда затылочной доли коры головного мозга). Где формируются зрительные образы.

Хорошее зрение возможно лишь при условии нормального функционирования всех структур.

oculuslab.ru убрать меню к началуГлазные болезни: Учебник/Под ред. В. Г. Копаевой. - М.: ОАО "Издательство "Медицина", 2008. - 560 с.: ил. (Учеб. лит. Для студентов мед. вузов).

ОглавлениеОглавлениеПредисловиеГлава 1. Краткая история развития офтальмологии. - В. В. ВолковГлава 2. Эволюция органа зрения. - В. Г. Копаева Глава 3. Нормальная анатомия...Глава 3. Нормальная анатомия...К НАЧАЛУ3.1. Глазное яблоко (bulbus oculi)3.2. Глазница (orbita) и ее содержимое3.3. Вспомогательные органы глаза (organa oculi accesoria)3.4. Кровоснабжение глаза и его вспомогательных органов3.5. Двигательная и чувствительная иннервация глаза и его вспомогательных органов Глава 4. Основные функции органа зрения и методы их исследования. - В. Ф. ДаниличевГлава 5. Оптическая система и рефракция глаза. - Э. С. Аветисов, С. Э. АветисовГлава 6. Методы исследования органа зрения. - И. Б. МаксимовГлава 7. Патология век. - Я. О. ГрушаГлава 8. Слезные органы. - В. Г. БелоглазоеГлава 9. Конъюнктива. - Ю. Ф. МайчукГлава 10. Склера. - Ю. Ф. МайчукГлава 11. Роговица. - В. Г. КопаеваГлава 12. Хрусталик. - В. Г. КопаеваГлава 13. Стекловидное тело. - X. П. ТахчидиГлава 14. Сосудистая оболочка глазаГлава 15. Сетчатка. - А. М. ШамшиноваГлава 16. Патология зрительного нерва. - Л. К. Мошетова, А. П. Мизгирева, Н. К. СероваГлава 17. Глаукома, гипотензия глаза. - А. /7. НестеровГлава 18. Глазодвигательный аппарат. - Т. П. КащенкоГлава 19. Болезни глазницы. - А. Ф. БровкинаГлава 20. Опухоли органа зрения. - А. Ф. БровкинаГлава 21. Изменения органа зрения при общих заболеваниях. - Н. С. ЯрцеваГлава 22. Некоторая сочетанная стоматологическая и глазная патология. - Н. С. ЯрцеваГлава 23. Травмы органа зрения. - Р. А. ГундороваГлава 24. Иммунологические аспекты глазных заболеваний. - О. С. СлеповаГлава 25. Офтальмофармакология. - Е. А. ЕгоровГлава 26. Медико-социальная экспертиза и реабилитация лиц с заболеваниями и повреждениями органа зрения. - Е. С. ЛибманСписок рекомендуемой литературы www.studmedlib.ruО методе Гольджи.

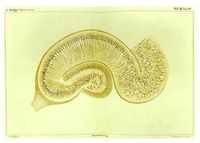

чем медленный метод . Во многих случаях, впрочем, он может быть заменен более простым й легким методом серебрения О. Шультце (см. 1808). Недостатком, но в то же время и достоинством метода Гольджи является то, что импрегнация никогда не- распространяется на все клетки, но всегда ограничивается отдельными элементами. Благодаря этому получается картина хотя и неполная, но более ясная, чем если были бы выявлены все клетки.

1763. Метод Гольджи имеет большое значение не только для импрегнации нервных клеток, его часто применяют также для выявления нервных окопчаний, секреторных капилляров, железистых ходов, клеточных границ и т. п. Хотя метод Гольджи до некоторой степени дает лишь теневую картину, он в соответствующих случаях превосходно выявляет разнообразные тканевые элементы. При его использовании, конечно, нужно постоянна сознавать, что выявление структур основано на образовании осадков, которые при известных обстоятельствах могут дать картину не существующих в действительности структур. Нужно также постоянно учитывать, что выявленные клетки или структуры могут оказаться лишь неполно импрегниро-ванпыми. Какие именно образования будут импрегнированы, является в известной степени делом случая, так как условия, при которых происходит образование осадков, к сожалению, еще недостаточно известны В связи с этим толкование препаратов, обработанных по Гольджи, во избежание опга-

. бок требует некоторых предварительных знаний и опыта.

Из приведенных ниже прописей я особенно рекомендую методику Бюбенета (см. 1773); она мне давал а определенно хорощие результаты как на молодых, так и на старых мозгах "при короткой и длительной фиксациях. О теории метода Гольджи см. Цейгер (1938).

оригинальный метод гольджи

1764. Быстрый метод Гольджи.

а. Некоторое количество кусочков ткани, по возможности свежих, помещают в смесь из 40 см3 2,5-процентного (до 3,5-процентного по Кахалю) бихромата калия и 10 см3 1-процентной осмиевой кислоты при 20-25 (стеклянная пробка!).

Кусочки не должны быть слишком большими или елтпком маленькими- лучше всего толщина 2-3 мм с поверхностью 5-10 мм\ Кусочки помещают в коричневую склянку на стеклянную вату так, чтобы'жидкость проникала со всех сторон. Указанное выше количество жидкости достаточно для 5-6 * кусочков.

Продолжительность воздействия заранее нельзя указать, так как для каждого объекта' она различна. Поэтому всегда кладут в смесь большое , число кусочков и вынимают их из раствора в течение 2-7 дней с промежутками около 12 час

б. Кусочки обсушивают фильтровальной бумагой и погружают в небольшое количество 0,75-процентного раствора азотнокислого серебра, к'оторый в случае надобности несколько раз сменяют до прекращения образования осадка,-затем помещают на 1-2 дня (по Кахалю на 1-6 дней) в 100 см9 0,75-процентного раствора азотнокислого серебра при комнатной температуре или при 35 (не выше), лучше в темноте.

в. Промывают в 40-градусном спирте (1-2 часа), сменяя его несколько раз.

г. Переносят в 80- и 96-градусный спирты.

д. Зажимают в уплотненную печень (см. 134) или приклеивают гуммиарабиком (см. 1743) и режут бритвой или на микротоме, смачивая спиртом (толщина срезов 20-100 (i).

canegor.urc.ac.ru

Камилло Гольджи родился 7 июля 1843-го в деревне Кортено, Брешия, Австрийская империя (Corteno, Brescia, Austrian Empire). Ныне деревня носит название Кортено Гольджи – в честь будущего нобелевского лауреата. Его отец был известным врачом, и это во многом предопределило будущее Камилло.

Гольджи учился в Университете Павии (University of Pavia), где работал в экспериментальной лаборатории патологий под началом Джулио Биззоцеро (Giulio Bizzozero), который занимался вопросом исследования функций костного мозга. Гольджи окончил университет в 1865-м. Большую часть своей карьеры он уделил изучению центральной нервной системы человека.

Методы окрашивания во второй половине 19-го века были развиты недостаточно, чтобы полноценно изучать нервные ткани. Во время работы в должности главврача в психиатрической больнице Гольджи экспериментировал с металлической пропиткой нервной ткани, пользуясь по большей части серебром. Камилло открыл метод окрашивания отдельных нервов и клеток, когда задействовал раствор нитрата серебра, способный обнаружить процесс деления клетки. Свое открытие ученый назвал 'черной реакцией' (итал. 'reazione nera'), и позднее методика получила название Метод Гольджи или Пятна Гольджи.

Какое-то время Гольджи был профессором гистологии в Университете Павии. Он работал в Сиене (Siena), после чего вновь вернулся в свой университет, где унаследовал от Биззоцеро кафедру общей патологии к 1881-му. Серьезно пустив корни в Павии, Камилло скрепил себя брачными узами с Донной Линой (Donna Lina), племянницей Биззоцеро. Своих детей у пары не было, но они взяли на воспитание племянницу Гольджи.

Когда итальянский врач работал в Больнице Святого Матфея (St. Matthew's Hospital), его заинтересовала малярия. Начав исследования, связанные с этой болезнью, Камилло открыл три вида лихорадки и выявил три формы паразитов, переносящих малярию. Он изучал жизненный цикл плазмодии и связал сроки трехдневной и четырехдневной лихорадки, наблюдающейся при малярии, с жизненным циклом организмов, ныне носящих название Plasmodium vivax и Plasmodium malariae.

Как преподаватель, Гольджи обрел некоторую известность за свое стремление привлекать на сторону науки всех тех, кто только проявляет к ней интерес. Двери в его лабораторию были открытии для всех студентов. Он был главой и основателем Института серотерапии и вакцинации (Institute of Serotherapy and Vaccination) в провинции Павия. Долгое время Гольджи пребывал в должности ректора университета. В 1905-м он стал одним из иностранных членов-корреспондентов Российской Академии наук (Russian Academy of Sciences). Гольджи и Сантьяго Рамон-и-Кахаль (Santiago Ram n y Cajal), испанский врач и гистолог, получили Нобеле www.peoples.ru

Обратныессылки

Аппарат Гольджи является компонентом всех эукариотических клеток (практически единственное исключение - эритроциты млекопитающих). Он представляет собой важнейшую мембранную органеллу, управляющую процессами внутриклеточного транспорта . Основными функциями аппарата Гольджи являются модификация, накопление, сортировка и направление различных веществ в соответствующие внутриклеточные компартменты, а также за пределы клетки. Он состоит из набора окруженных мембраной уплощенных цистерн , напоминающих стопку тарелок. Каждая стопка Гольджи (у растений называемая диктиосомой ) обычно содержит от четырех до шести цистерн, имеющих, как правило, диаметр около 1мкм ( рис. 8-36 ). Число стопок Гольджи в клетке в значительной степени зависит от ее типа: некоторые клетки содержат одну большую стопку, тогда как в других имеются сотни очень маленьких стопок.

Со стопками Гольджи всегда ассоциирована масса мелких (диаметром приблизительно 60 нм) ограниченных мембраной пузырьков. Полагают, что эти пузырьки ( пузырьки Гольджи ) переносят белки и липиды в аппарат Гольджи, транспортируют их из него и между остальными цистернами. Многие пузырьки являются окаймленными и покрыты клатрином или другим специфическим белком. Часто можно видеть, как такие окаймленные пузырьки отшнуровываются от цистерн Гольджи.

Аппарат Гольджи имеет две разные стороны: формирующуюся, или цис-сторону и зрелую, или транс-сторону . Цис-сторона тесно связана с переходными элементами ЭР; транс-сторона расширяется, образуя трубчатый ретикулум, называемый транс-сетью Гольджи . Белки и липиды в составе небольших пузырьков попадают в стопку Гольджи с цис-стороны, а покидают ее, направляясь в различные компартменты, вместе с пузырьками, образующимися на транс-стороне. Переходя из одной стопки Гольджи в другую, эти молекулы претерпевают последовательные серии модификаций.

Несмотря на то, что в строении и механизмах функционирования аппарата Гольджи остается еще много неясного, очевидно, что он выполняет чрезвычайно многообразные и важные для клетки функции. Наиболее изученные из них состоят в транспорте и химической модификации секретируемых продуктов.

Хорошо развитый аппарат Гольджи присутствует не только в секреторных, но и практически во всех клетках эукариотических организмов. Это не удивительно, т.к. любая клетка должна постоянно регенерировать и обновлять свою мембрану, поддерживать специфичность своих органелл, образовывать лизосомы и т.п.

В последнее время интерес исследователей к аппарату Гольджи резко возрос, и в результате быстро накапливаются все новые и новые данные об этой интереснейшей органелле и ее участии в процессах внутриклеточного мембранного транспорта.Кому принадлежит честь открытия аппарата Гольджи, до сих пор неизвестно. Впервые похожую структуру описал La Valette St. George в 1865-1867 годах. Впоследствии многие ученые отмечали сходство этой структуры с органеллой, описанной Камилло Гольджи в 1898 году. Однако имеются сомнения в том, что La Valette St. George действительно ясно видел ту структуру, которую описывал. Независимо от Гольджи " диктиосому " (как стали называть новую органеллу) наблюдали Platner (1889), Murray (1898) и, вероятно, немало других исследователей, принимая во внимание разнообразие изучавшихся тогда тканей и клеток, а также многочисленность применявшихся способов фиксации и окраски препаратов. Тем не менее именно Гольджи первым создал метод, который позволил безошибочно выделить новую структуру на фоне других клеточных органелл и описать некоторые детали ее строения и местонахождения в клетке. Метод Гольджи состоял в фиксации ткани раствором бихромата натрия с последующей окраской азотнокислым серебром. С помощью этого метода Гольджи обнаружил в некоторых нервных клетках неизвестную ему ранее структуру, которую он назвал "внутренней сетью". Впоследствии, с усовершенствованием методов, было доказано существование этой органеллы в клетках других тканей.

Смотрите также:

Следующие статьи

- Глиома зрительного нерва, дакриоаденит, дакриоцистит, дальнозоркость (гиперметропия). Голод после голодания. Голодание как магия.

- Хирургическое лечение. Хламидийные конъюнктивиты. Хлорамфеникол (Chloramphenicol).

- Заболевания хрусталика. Заболевания, вызываемые членистоногими. Забота о глазах. Гигиена и уход.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как правильно красить глаза тушью и подводкой

Как правильно красить глаза тушью и подводкой  Голикова назвала критику со стороны Рошаля

Голикова назвала критику со стороны Рошаля  Визин глазные капли при беременности

Визин глазные капли при беременности