Опухоли век

Опухоли век.

Относительно часто на коже век встречаются невусы, гистогенетически относящиеся к группе истинных пигментных новообразований, клетки которых способны вырабатывать пигмент меланин. Клинически невусы век имеют несколько разновидностей. Чаще всего они представляют собой беспигментный или слабо пигментированный узелок с гладкой или папилломатозной поверхностью, расположенный в области ресничного края или межреберного пространства века; нередко при этом отмечается усиленный рост утолщенных ресниц. Невусы существуют с рождения, но чаще появляются в детском возрасте и отличаются медленным ростом. Гистологически этот вид невуса относится к внутридермальному типу; малигнизация его практически не наблюдается. Более опасен в отношении злокачественного перерождения другой вид невуса — плоские или слегка приподнятые пятна темной окраски. Гистологически они относятся к невусам пограничного или смешанного типа. Большинство невусов не требует лечения; при прогрессирующем росте показано хирургическое удаление (диатермоэксцизия) в пределах здоровых тканей.

Гемангиомы кожи век и конъюнктивы относительно часто встречаются у детей, у девочек в два раза чаще. Различают капиллярную, кавернозную и рацемозную формы ангиом. У детей преобладает капиллярная форма, у взрослых — кавернозная. Наряду с ограниченными небольшими новообразованиями ангиома может носить распространенный характер, захватывая большую часть века.

Существует несколько методов лечения ангиом – хирургическое, склеротерапия, электрокоагуляция.

Опухоли век с местнодеструирующим ростом

Базалиома на веках встречается относительно часто (около 70%). Метастазирование при этой опухоли век практически не наблюдается. Для базалиом характерен медленный, но неуклонный рост с постепенным разрушением тканей. Базалиома век при отсутствии своевременного и радикального лечения может привести к тяжелым последствиям — прорастанию опухоли в орбиту, в придаточные пазухи носа и повреждению глазного яблока. Локализуется опухоль преимущественно на нижнем веке и у внутреннего угла глаза. Различают несколько клинических разновидностей базалиом век: узловую, разъедающе-язвенную, разрушающую, поверхностно-склеротическую.

Узловая форма базалиомы имеет вид беловатого плотного безболезненного узла с хорошо отграниченными краями и широким основанием. При язвенной форме заболевание начинается с безболезненной незаживающей язвочки, имеющей плоско приподнятые края. По мере роста опухоли язвенный дефект увеличивается, покрывается геморрагическими корочками. Для разрушающей формы базалиомы характерна быстрая деструкция века с образованием значительных дефектов и прорастанием опухоли в конъюнктиву и орбиту.

Поверхностно-склеротическая базалиома имеет не совсем обычное течение. Вначале появляются желтоватые чешуйки, после снятия которых обнажается мокнущая уплотненная поверхность. Края образования имеют вид плоского валика. По мере роста опухоли века язвенная поверхность рубцуется, а периферическая часть по-прежнему прогрессивно растет.

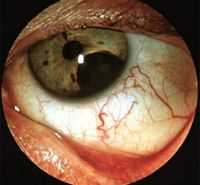

Всем клиническим формам базалиом присущ ряд общих черт. При пробе с натяжением кожи выявляется характерный стеариновый оттенок опухоли, а при биомикроскопии удается различить мелко бугристый ее рельеф и обилие кровеносных сосудов.

Лечение базалиомы такое же, как и при раковой опухоли века, которая описана в отдельной статье.

surgeryzone.net Протокол оказания медицинской помощи больным с доброкачественными новообразованиями векКод МКБ - 10

D 23.1

Признаки и критерии диагностики:

Папиллома (акантоэпителиома, плоскоклеточная папиллома) - имеет вид сосочкового новообразования цилиндрической формы, мягкая, грязно-желтого или серого цвета. Может иметь вид ягоды малины, или капусты. Может иметь широкое основание или тонкую ножку, соединяющую ее с кожей век.

Старческая бородавка (син. - себорейная, кератома, базально-клеточная папиллома, папиллома) - локализуется на коже нижнего века, на ресничном и интермаргинальном краях века. На коже век бородавки имеют пигментированный вид. Старческая бородавка имеет вид выпуклого образования желтоватого, грязно-серого цвета или интенсивно коричневый цвет, напоминающий папилломатозных невус, различной величины и формы.

Кератоакантома (сальный роговой моллюск, самоизлечимая плоскоклеточная карцинома) - имеет шаровидный вид розово-белого узла с западанием центра. Имеет быстрый рост, образует язву, которая самостоятельно рубцуется (рубцы грубые, втянутые).

Эпителиома Малерба - одиночная, узловатая, плотная особенно при обызвествлении, свободно движущаяся относительно подлежащих тканей, синюшного вида.

Трихоэпителиома (аденоидная кистовидная эпителиома Брука) - опухоль образуется из волосяных фолликулов в виде одиночных или множественных узелков (роговые кисты), плотные при пальпации, располагаются под кожей.

Фолликулярный кератоз - развивается из воронки волосяного влагалища, образует очаги ороговения, приближенные по строению к жемчужине при плоскоклеточном раке.

Аденома сальной железы - одиночная, плотная опухоль на краю века. Аденома потовой железы (гидроаденома) - множественные высыпания на нижнем веке, четко ограниченные, плотные при пальпации узелки, размером с небольшую горошину. Аденома мейбомиевой железы - напоминает халазион, прорывается из мейбомиевой железы и образует массивное, многодольчатое новообразование, перерождается в аденокарциному и дает метастазы в лимфатические узлы.

Базалиома - располагается во внутреннем отделе нижнего века, имеет инфильтративный рост, имеет вид беловато - розового, плотного, безболезненные узелка или группы узелков с широким основанием и четкими границами, хорошо смещается вместе с кожей; в щелевой лампе выглядит как капля воска. В дальнейшем она распадается и переходит в язву, достигает 1-1,5 см и превращается в рак кожи.

Пигментная ксеродерма - болеют дети 1-2 лет, очень чувствительна к ультрафиолетовому облучению. Сначала выглядит как солнечная эритема, затем присоединяется пигментация, напоминающая "веснушки". Со временем кожа становится сухой, покрывается телеангиэктазиями, сосочковыми разрастаниями, которые в дальнейшем виразковуються и малигнизируются. Нижнее веко разрушается, ткани атрофируются, развивается кератит. Поражается болезнью все лицо. Нередко дети умирают на 2-3 десятилетии жизни.

Эпителиома Боуена - может локализоваться на коже век, слизистой глазного яблока, роговице, имеет признаки рака, который не переходит на подлежащие ткани. Имеет вид плоской, круглой, малиновой бляшки с четкими границами, покрытая чешуйками, имеет бугристый вид. При малигнизации дает метастазы. Встречается у больных старшего возраста.

Фиброма - имеет вид плотного, четко ограниченного подкожного узла, или мягкого образования на ножке.

Липома (жировик) - опухоль без резких границ, мягкая, на верхнем веке, над орбитопальпебральной складкой, свисает над краем века, желтоватого цвета

Дермоид - опухоль эластической консистенции, округлой формы не соединена с кожей, расположена во внутренней или внешней спайке век.

Ангиома - развивается у детей с первых лет жизни. Разделяют ангиомы на кавернозные и капиллярные. Кавернозная ангиома - большой, многополостной узел с кровью, часто бывает прорастанием орбитальной ангиомы. Капиллярные ангиомы - располагаются в поверхностных слоях кожи и подкожно, мягкие, синеватого цвета, при нажатии - бледнеют.

Невринома (нейрофиброма) - болезнь Реклингаузена - веко увеличена в размерах, птоз, в веке пальпируются извитые, плотные тяжи проникающие в полость орбиты, либо в виде узелка плотной консистенции, сидящего на ножке.

Невусы (пигментные новообразования) - пограничный невус (юнкциональний) - плоское пигментное пятно на интермаргинальном крае (встречается у детей и подростков). Внутрикожный невус - встречается у взрослых в виде пигментного пятна, может быть папилломатозного вида.

Невус Ота (височно-челюстной невус, окулодермальный невус) - врожденное заболевание. Пятно голубовато-серого или серо-аспидного цвета на веке и может сочетаться с меланозом тканей глазного яблока - темнее радужка и сосудистая оболочка на этом глазу.

Уровни оказания медицинской помощи:

Третий уровень - стационар офтальмологического профиля

Обследования:

1. Внешний осмотр

2. Визометрия

3. Периметрия

4. Биомикроскопия

5. Офтальмоскопия

Обязательные лабораторные исследования:

1. Общий анализ крови

2. Общий анализ мочи

3. Кровь на RW

4. Сахар крови

5. Hbs-антиген

Консультации специалистов по показаниям:

1. Педиатра

2. Терапевта

3. Онколога (при необходимости)

Характеристика лечебных мероприятий:

Папиллома, старческая бородавка, эпителиома Малерба, трихоэпителиома, фолликулярный кератоз, аденома, фиброма, липома, дермоид - хирургическое удаление (раневую поверхность следует коагулировать); электроэксцизия, криодеструкция, лазервыпаривание.

Базалиома - криодеструкция, лучевая терапия

Эпителиома Боуена хирургическое удаление, криодеструкция, лазервыпаривание, околофокусная рентгенотерапия

Пигментная ксеродерма - механическая защита от солнца, фотозащитные мази и кремы, криодеструкция или хирургическое удаление бородавчатых разрастаний

Невусы - криодеструкция, лазервыпаривание (СО-2)

Ангиома-введение склерозирующих веществ, диатермокоагуляция, криодеструкция, хирургическое удаление.

Кератоакантома - хирургическое удаление опухоли, лучевая терапия

Невринома (нейрофиброматоз) - хирургическое удаление узла.

Невус Ота - в связи с тем, что новообразование занимает большую площадь, часто поражающего орбиту, при диагностике малигнизации - больные подлежат лечению в онкоофтальмологичном центре института глазных болезней и тканевой терапии им.В.П. Филатова АМН Украины.

После удаления опухолей - обязательное гистологическое исследование удаленной ткани.

Конечный ожидаемый результат - выздоровление

Срок лечения - 5-7 дней

Критерии качества лечения:

Отсутствие воспалительных симптомов, косметический эффект.

Возможные побочные эффекты и осложнения:

Эктропион, птоз, рецидив заболевания

Требования к диетическим назначениям и ограничений:

Нет

Требования к режиму труда, отдыха и реабилитации:

Больные нетрудоспособны 2 недели. Сроки нетрудоспособности, в отдельных случаях, зависят от дальнейшего лучевого лечения. zrenue.com

В 60-70-е годы XX в. в офтальмологии было выделено самостоятельное клиническое направление - офтальмоонкология, которая должна решать вопросы диагностики и лечения опухолей органа зрения. Опухоли этой локализации характеризуются большим полиморфизмом, своеобразием клинического и биологического течения. Диагностика их трудна, для ее проведения требуется комплекс инструментальных методов исследования, которыми владеют офтальмологи. Наряду с этим необходимы знания о применении диагностических мероприятий, используемых в общей онкологии. Значительные сложности возникают при лечении опухолей глаза, его придаточного аппарата и орбиты, так как в малых объемах глаза и орбиты сконцентрировано большое количество важных для зрения анатомических структур, что усложняет проведение лечебных мероприятий с сохранением зрительных функций.

Ежегодная заболеваемость опухолями органа зрения по обращению больных составляет 100-120 на 1 млн населения. Заболеваемость среди детей достигает 10-12 % от показателей, установленных для взрослого населения. С учетом локализации выделяют опухоли придаточного аппарата глаза (веки, конъюнктива), внутриглазные (сосудистая оболочка и сетчатка) и орбиты. Они различаются по гистогенезу, клиническому течению, профессиональному и жизненному прогнозу.

Среди первичных опухолей первое место по частоте занимают опухоли придаточного аппарата глаза, второе - внутриглазные и третье - опухоли орбиты.

Опухоли кожи век составляют более 80 % всех новообразований органа зрения. Возраст больных от 1 года до 80 лет и более. Преобладают опухоли эпителиального генеза (до 67%).

Злокачественные опухоли век представлены в основном раком кожи и аденокарциномой мейбомиевой железы. В развитии играют роль избыточное ультрафиолетовое облучение, особенно у лиц с чувствительной кожей, наличие незаживающих язвенных поражений или влияние папилломатозного вируса человека.

Базально-клеточный рак век составляет 72-90 % среди злокачественных эпителиальных опухолей. До 95 % случаев его развития приходится на возраст 40-80 лет. Излюбленная локализация опухоли - нижнее веко и внутренняя спайка век. Выделяют узловую, разъедающе-язвенную и склеродермоподобную формы рака. Клинические признаки зависят от формы опухоли. При узловой форме фаницы опухоли достаточно четкие (рис. 20.4, а); она растет годами, по мере увеличения размеров в центре узла появляется кратерообразное западение, иногда прикрытое сухой или кровянистой корочкой, после снятия которой обнажается мокнущая безболезненная поверхность; края язвы каллезные. При разъедающе-язвенной форме вначале появляется маленькая, практически незаметная безболезненная язвочка с приподнятыми в виде вала краями. Постепенно площадь язвы увеличивается, она покрывается сухой или кровянистой коркой, легко кровоточит. После снятия корочки обнажается грубый дефект, по краям которого видны бугристые разрастания. Язва чаще локализуется вблизи маргинального края века, захватывая всю его толщу. Склеродермоподобная форма в начальной стадии представлена эритемой с мокнущей поверхностью, покрытой желтоватыми чешуйками. В процессе роста опухоли центральная часть мокнущей поверхности замещается достаточно плотным белесоватым рубцом, а прогрессирующий край распространяется на здоровые ткани.

Чешуйчато-клеточный рак век составляет 15- 18 % всех злокачественных опухолей век. Заболевают преимущественно лица старшего возраста с чувствительной к инсоляции кожей. Предрасполагающими факторами являются пигментная ксеродерма, окулокутанный альбинизм, хронические кожные заболевания век, длительно не заживающие язвочки, избыточное ультрафиолетовое облучение. В начальной стадии опухоль представлена слабовыраженной эритемой кожи, чаще нижнего века. Постепенно в зоне эритемы появляется уплотнение с гиперкератозом на поверхности. Вокруг опухоли возникает перифокальный дерматит, развивается конъюнктивит. Опухоль растет в течение 1-2 лет. Постепенно в центре узла образуется углубление с изъязвленной поверхностью, площадь которой постепенно увеличивается. Края язвы плотные, бугристые. При локализации у края век опухоль быстро распространяется в орбиту.

Лечение рака век планируется после получения результатов гистологического исследования материала, полученного при биопсии опухоли. Хирургическое лечение возможно при диаметре опухоли не более 10 мм. Использование микрохирургической техники, лазерного или радиохирургического скальпеля повышает эффективность лечения. Может быть проведена контактная лучевая терапия (брахитерапия) или криодеструкция. При локализации опухоли вблизи интермаргинального пространства можно осуществить только наружное облучение или фотодинамическую терапию. В случае прорастания опухоли на конъюнктиву или в орбиту показана поднадкостничная экзентерация последней.

При своевременном лечении 95 % больных живут более 5 лет.

Аденокарцинома мейбомиевой железы (железа хряща века) составляет менее 1 % всех злокачественных опухолей век. Обычно опухоль диагностируют в пятой декаде жизни, чаще у женщин. Опухоль располагается под кожей, как правило, верхнего века в виде узла с желтоватым оттенком, напоминающего халазион, который рецидивирует после удаления или начинает агрессивно расти после медикаментозного лечения и физиотерапии. После удаления халазиона обязательно выполняют гистологическое исследование капсулы. Аденокарцинома может проявляться блефаро-конъюнктивитом и мейбомитом, растет быстро, распространяется на хрящ, пальпебральную конъюнктиву и ее своды, слезоотводящие пути и полость носа. С учетом агрессивного характера роста опухоли хирургическое лечение не показано. При опухолях небольших размеров, ограниченных тканями век, можно использовать наружное облучение. В случае появления метастазов в региональных лимфатических узлах (околоушных, подчелюстных) следует провести их облучение. Наличие признаков распространения опухоли на конъюнктиву и ее своды обусловливает необходимость экзентерации орбиты. Опухоль характеризуется чрезвычайной злокачественностью. В течение 2-10 лет после лучевой терапии или хирургического лечения рецидивы возникают у 90 % больных. От дистантных метастазов в течение 5 лет умирают 50-67 % больных.

Меланома век составляет не более 1 % всех злокачественных опухолей век. Пик заболеваемости приходится на возраст 40-70 лет. Чаще болеют женщины. Выделены факторы риска развития меланомы: невусы, особенно пограничный, меланоз, индивидуальная повышенная чувствительность к интенсивному солнечному облучению. Считают, что в развитии меланомы кожи солнечный ожог боле опасен, чем при базально-клеточном раке. Факторами риска являются также неблагоприятный семейный анамнез, возраст старше 20 лет и белый цвет кожи. Опухоль развивается из трансформированных внутрикожных меланоцитов.

Симптомы меланомы век полисимптомны. Меланома век может быть представлена плоским очагом поражения с неровными и нечеткими краями светло-коричневого цвета, по поверхности - гнездная более интенсивная пигментация. Узловая форма меланомы (чаще наблюдается при локализации на коже век) характеризуется заметной проминенцией над поверхностью кожи, рисунок кожи в этой зоне отсутствует, пигментация выражена в большей степени. Опухоль быстро увеличивается, поверхность ее легко изъязвляется, наблюдаются спонтанные кровотечения. Даже при самом легком прикосновении марлевой салфетки или ватного тампона к поверхности такой опухоли на них остается темный пигмент. Вокруг опухоли кожа гиперемирована в результате расширения перифокальных сосудов, виден венчик распыленного пигмента. Меланома рано распространяется на слизистую оболочку век, слезное мясцо, конъюнктиву и ее своды, в ткани орбиты. Опухоль метастазирует в региональные лимфатические узлы, кожу, печень и легкие.

Лечение меланомы век следует планировать только после полного обследования пациента с целью выявления метастазов. При меланомах с максимальным диаметром менее 10 мм и отсутствии метастазов можно произвести ее хирургическое иссечение с использованием лазерного скальпеля, радиоскальпеля или электроножа с обязательной криофиксацией опухоли. Удаление очага поражения сквозное, отступя не менее 3 мм от видимых (под операционным микроскопом) границ. Криодеструкция при меланомах противопоказана. Узловые опухоли диаметром более 15 мм с венчиком расширенных сосудов не подлежат локальному иссечению, так как в этой фазе, как правило, уже наблюдаются метастазы. Лучевая терапия с использованием узкого медицинского протонного пучка является альтернативой экзентерации орбиты. Облучению следует подвергнуть и регионарные лимфатические узлы.

Прогноз для жизни очень тяжелый и зависит от глубины распространения опухоли. При узловой форме прогноз хуже, поскольку рано возникает инвазия опухолевыми клетками тканей по вертикали. Прогноз ухудшается при распространении меланомы на реберный край века, интермаргинальное пространство и конъюнктиву.

ilive.com.uaОпухоли, локализующиеся на придаточном аппарате глаз; коже век, на конъюнктиве, занимают первое место по частоте в офтальмоонкологии. Они доступны визуальному контролю, они легко диагностируются офтальмологом (классические онкологи видят процесс в данной области чаще на стадии распространения в соседние анатомические области, что обусловливает невозможность органосохранного подхода и плохой прогноз для зрения и для жизни), но тем не менее до сих пор встречаются запущенные формы злокачественных опухолей век и конъюнктивы. А это наиболее благодатная зона как для ранней диагностики, так и для лечения, а при злокачественных формах — для полного излечения больных от этого заболевания.

Необходимо отметить, что все доброкачественные опухоли подлежат также лечению, так как со временем в 1,2-1,5% случаев могут озлокачествляться. При удалении любого доброкачественного образования или очага другого генеза (халазион, пингвекула, рубец, птеригиум и т.д.) необходимо отправление материала на гистологическое исследование.

Первичные злокачественные опухоли век представлены двумя группами:

Факторы риска развития злокачественных опухолей век и конъюнктивы

Рак век:

Меланома:

Раки кожи век

Различают базальноклеточный, плоскоклеточный и метатипический рак кожи.

Базальноклеточный рак (БКР) встречается в 75-80% случаев рака кожи век. Наиболее частая его локализация - наружный угол глаза (67-70%), затем верхнее веко (15%), нижнее веко (7%) и внутренний угол глаза(5-8%).

При локализации на нижнем веке опухоль растет медленно, более спокойно и более локально, а опухоль, локализующаяся у внутренней спайки очень быстро выходит за пределы дермы, распространяется на конъюнктиву, а затем и в орбиту.

Дифференциальный диагноз БКР проводят с кератоакантомой. Клинически они очень похожи. Это узел с валикообразными краями, легко смещается. Но кератоакантома растет очень быстро, в течение нескольких недель, достигает больших размеров и затем либо спонтанно регрессирует, либо очень хорошо проходит под влиянием короткодистанционной терапии. Эта опухоль не распространяется на подлежащие ткани.

Кроме того, следует дифференцировать БКР с сенильной бородавкой, экзематозным дерматитом, склеродермией, плоскоклеточным раком, первичной беспигментной меланомой и метастатической меланомой, так как она очень часто бывает беспигментной.

Плоскоклеточный рак (ПКР). Составляет 15-18% всех раков кожи век. Клинически проявляется легкой локальной эритемой, чаще у нижнего века. Постепенно в зоне эритемы развивается уплотнение с неровными, нечеткими краями. Появляется перифокальный дерматит, именно эта форма часто сопровождается упорным конъюнктивитом. В центре уплотнения появляется язва с углубленными краями, края язвы пологие и плотные. ПКР растет быстро, 2-3 года. Быстро распространяется в полость орбиты. Дает не только лимфогенные региональные метастазы, но и гематогенные метастазы.

Его дифференцируют с фолликулярным кератозом, кератоакантомой, кожным рогом, эпителиомой Боуэна и базальноклеточным раком.

Эпителиома Боуэна - это рак in situ, или предрак, обладает инвазивным ростом, распространяется вглубь, хорошо лечится с помощью лучевой терапии. Нелеченная эпителиома может трансформироваться в истинный рак со всеми вытекающими последствиями.

Метатипический рак – занимает промежуточное положение между базальноклеточным и плоскоклеточным по гистологической картине, но при этом наименее предсказуем, обладает высокой степенью инвазивного роста, часто дает метастазы (существует точка зрения, что данная форма рака является формой эволюции базальноклеточного рака в плоскоклеточный).

Аденокарцинома мейбомиевой железы (АКМЖ). Встречается в 5% случаев. Протекает очень агрессивно, 5-летний рубеж переживает очень небольшой процент больных, несмотря на все проводимое ле¬чение. Часто протекает под видом халязиона, блефароконъюнктивита, мейбомиита, чаще локализуется на верхнем веке.

Признаки озлокачествления:

АКМЖ следует дифференцировать с халязионом, бактериальны¬ми или воспалительными заболеваниями век и конъюнктивы. При удалении халязиона обязательно патогистологическое исследование капсулы.

АКМЖ хирургически не лечится, только лучевая терапия.

Прогноз рака кожи век

При БКР выздоровление после лечения наступает в 95-97% случаев, т.е. БКР на сегодняшний день излечим. При ПКР 5-летний период переживает при правильном лечении 88% пациентов. При АКМЖ рецидив при правильном лечении опухоли в течение 2 лет наступает у 90% пациентов, в течение 5 лет погибает от метастазов 50-67% больных.

Меланома кожи век

Занимает второе место по частоте и первое по злокачественности. Встречается менее 1%. Характеризуется плоским очагом с неровными нечеткими контурами (чаще в области нижнего века, область внутренней и наружной спайки). Может быть узловая форма со спонтанными кровотечениями. Кожа вокруг опухоли всегда гиперемированa, имеется распыление пигмента в виде венчика.

Прогноз опухоли зависит от характера роста. При плоскостной форме опухоль распространяется по поверхности и подлежащие ткани остаются интактными. Узловая меланома характеризуется очень быстрым распространением, инвазией глубоко в дерму.

Современные аспекты лечения меланом кожи век. Хирургическое лечение возможно при меланомах с максимальным диаметром менее 10 мм. Обязательно использование микрохирургической техники, электро- или лазериссечение. Криодеструкция при меланомах противопоказана. При опухолях диаметром более 15 мм - только лучевая терапия (наружное облучение).

Прогноз при меланомах кожи век. При толщине менее 0,75мм 5-летний период после эксцизии переживают 100% леченных ных. При толщине опухоли 1,5 мм и более 50% больных погибает от гематогенного метастазирования в течение первых 5 лет лечения.

Факторы, усугубляющие прогноз: узловая форма роста и распространение меланомы на реберный край века.

Злокачественные опухоли конъюнктивы

Плоскоклеточный рак. Встречается редко, локализуется на бульбарной конъюнктиве в области глазной щели. Характеризуется локальной гиперемией и утолщением конъюнктивы. Постепенно утолщение увеличивается, появляются тонкие папилломатозные разрастания. Опухоль может проявляться в виде белесоватого цвета — «птеригиум» с элементами воспаления.

Плоскоклеточный рак дифференцируют с птеригиумом, папилломой, врожденным дискератозом, первичной эпителиальной дисплазией роговицы и конъюнктивы, фиброзной гистиоцитомой, болезнью Боуэна.

Болезнь Боуэна характеризуется сероватого цвета студенистым образованием на бульбарной конъюнктиве в зоне лимба, которое распространяется на роговицу, характеризуется инвазивным ростом.

Фиброзная гистиоцитома растет локально, локализуется на коньюнктиве, у лимба, распространяется на роговицу и проявляется в виде белесоватого узелка с четкими ровными контурами, плотной консистенции, непрозрачна, хорошо лечится хирургическим путем.

Пигментные опухоли конъюнктивы

Чаще всего встречается доброкачественный невус, который может быть стационарным и прогрессирующим.

Невусы, локализующиеся в области глазной щели, как правило, диагностируются в детском возрасте, они чаще всего беспигментные. Их следует удалять, чем раньше, тем лучше.

В пубертатном периоде, в период беременности, в период наруше¬ния эндокринологического статуса могут появиться признаки прогрес¬сии.

До 50% невусов малигнизируют в процессе жизни. Признаки малигнизации: усиление пигментации, ее неравномерность, усиление нечеткости границ, васкуляризация опухоли, появление гиперемии вокруг опухоли, ограничение смещаемости опухоли.

Первичный приобретенный меланоз (ППМ). Проявляется в среднем возрасте. Локализуется на бульбарной и пальпебральной конъюнктиве. Достигая лимба, легко распространяется на роговицу. Малигнизация наступает у 75-90% больных.

ППМ дифференцируют с первичной меланомой, вторичным меланозом конъюнктивы (при беременности, аддисоновой болезни, токсическом действии эпинефрина, хлорпромазина).

Меланома конъюнктивы составляет 2% всех злокачественных опухолей органа зрения. В 75% случаев развивается из ППМ, в 20% - из предсуществующих невусов, в 5% развивается de novo.

Клиника. 70% опухолей локализуется на бульбарной конъюнкти¬ве. 10% меланом беспигментны, длительное время протекают бес¬симптомно. Узловая форма локализация в перилимбальной зоне. Поверхностная распространенная форма имеет мультифокальный рост, плотные очаги. Характерно появление сателлитов - отсев опу¬холи. В 50% случаев прорастает в роговицу.

Дифференцируют меланому с ППМ, прогрессирующим невусом, пигментной папилломой, фиброзной гистиоцитомой, метастазом, ювенильной ксантогранулемой.

Прогноз при меланоме конъюнктивы: гематогенные метастазы развиваются в 22-30% случаев.

Факторы риска появления метастазов: толщина опухоли более 1,5 мм, распространение на слезное мясцо, своды и пальпебральную конъюнктиву, развитие меланомы на фоне первичного приобретен¬ного меланоза.

Таким образом, во всех случаях наличия образования век и коньюнктивы любого генеза необходимо показаться специалисту для определения клинического диагноза и определения плана лечения.

Автор: врач-офтальмолог к.м.н. Комаров А.В.

med-cb.ruОпухоли глазного яблока.

-->Опухоли глаз – это новообразования, встречающиеся как в самом глазном яблоке, так и в структурах и тканях его окружающих. Как и все другие опухоли, глазные опухоли делятся на доброкачественные и злокачественные, с метастазами и без них. Первичные опухоли возникают непосредственно в самом органе зрения, вторичные – являются следствием метастазирования злокачественных опухолей с дислокацией в других органах тела.

Метастазы поражают около глазные ткани орбиту, радужку, хориоидею, цилиарное тело и зачастую, метастазы в глазных структурах появляются до развития самой онкологической патологии глаза.

Доброкачественные опухоли

Глазное яблоко:

Гемангиома – врождённое новообразование в сосудистой оболочке глазного яблока. Данная патология может провоцировать отслоение сетчатки, приводящее к нарушению оптической силы глаза

Невус опухоль конъюнктивы и век. Опухоль опасна, так как имеет способность перерождаться в злокачественную форму (меланому)

Веки:

Дермоидная киста – патология, начинающаяся с детского возраста и склонная к рецидивам

Глазная орбита:

Новообразования берут начало в сосудистой, нервной, жировой или лимфоидной ткани глазной орбиты и по мере разрастания влияют на глазное яблоко, смещая его наружу, что приводит к нарушениям зрения

Злокачественные опухоли

Глазное яблоко:

В подавляющем большинстве случаев злокачественные новообразования глазного яблока являются последствиями метастазирования раковых опухолей грудной клетки или последствий лейкемии и лимфомы

Внутриглазная меланома:

Чаще всего относится к первичной опухоли и возникает как следствие неконтролируемого деления меланоцитов в сосудистой оболочке глаза.

Внутриглазная лимфома:

Редкая форма опухолей, поражающая глазное яблоко, веки и слёзные железы.

Ретинобластома:

Наиболее распространённая опухоль глаза у пациентов в детском возрасте. Повышенная активность опухоли проявляется в быстром делении раковых клеток, отслойке сетчатки, прорастании в полость черепа и стремительном метастазировании через кровь или лимфу. Чуть больше половины случаев имеют наследственную этиологию. Изменение цвета зрачка с чёрного на бело-жёлтый является наиболее встречающимся признаком этой патологии

Диагностика

Лечение

На вооружении израильских специалистов имеется ряд высокотехнологичных методов в области офтальмологической терапии позволяющих успешно ликвидировать очаги возникновения патологических процессов с сохранением непосредственно самого органа зрения.

Выбор необходимого метода лечения проводится строго индивидуально для каждого пациента и зависит от размера, локализации, наличия или отсутствия метастаз и стадии развития опухоли.

Наиболее безопасными, органосберегающими и эффективными процедуры по иссечению опухолей из области глаз являются лазерные операции с сопровождающей их радиотерапией. Фотокоагуляция, криотерапия, фототерапия также неоднократно подтвердили эффективность их применения.

Некоторые из опухолей поддаются успешному консервативному лечению с помощью радио- и химиотерапии. К таким патологиям относятся ретинобластома и внутриглазная лимфома.

Прогноз

Раннее обнаружение онкологического проявления позволяет намного более эффективно проходить стадии лечения и достигать оптимального положительного результата с наименьшим нанесением вреда для общего состояния организма пациента.

elite-medical.ru

Опухоли органа зрения являются тяжелым заболеванием, т.к. могут вести не только к слепоте и потере пораженного глаза, но нередко угрожают и жизни больного. Если некоторые проблемы в лечении опухолей век и поверхности глазного яблока (эпибульбарные новообразования) были в значительной мере решены в силу локализации и большей доступности для осмотра и лечения, то единственным способом лечения внутриглазных новообразований до недавнего времени было удаление глаза.

В настоящее время в МНТК «Микрохирургии глаза» имеется целый арсенал методов лечения, позволяющих не только сохранить глаз и придаточный аппарат, но и сохранить, а в некоторых случаях улучшить функциональное и косметическое состояние.

Врачами используется самое современное диагностическое и лечебное оборудование, в том числе уникальное для нашей страны.

Создание радиоизотопной лаборатории позволило проводить лечение офтальмоонкологических пациентов с использованием радиоактивных источников, что при многих патологических состояниях является методом выбора и позволяет значительно повысить эффективность органосохранного лечения, неопухолевых заболеваний.

ДИАГНОСТИКА ОПУХОЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

C использованием общепринятых в мировой практике и разработанных собственных технологий проводится следующее лечение:

1. Органосохранное лечение при опухолях век, коньюнктивы, роговицы:

Клинический случай - меланома кожи нижнего века

Клинический случай - карцинома кожи

2. Органосохранное лечение при опухолях радужки и цилиарного тела:

3. Реконструктивные операции после удаления иридоцилиарных опухолей:

Клинические случаи – иридоцилиарные опухоли

4. Органосохранное лечение при опухолях хориоидеи:

Клинический случай - меланома хориодеи

5. Органосохранное лечение при опухолях орбиты:

Клинический случай – опухоль орбиты

www.mntk.ruЗаметив на глазном яблоке какое-либо образование, многие из нас начинают паниковать. Всем известно, что злокачественные наросты прогрессируют и приводят к катаракте, отслоению сетчатки, глаукоме и другим осложнениям. Например, при меланоме, прогрессирующей на роговице и радужке, часто наблюдаются метастазы в легких и печени. Существуют и доброкачественные наросты, провоцирующие развитие серьезных заболеваний. Например, миома, исходящая из мышц радужки, может вызвать глаукому, прогрессирующий невус или предраковый меланоз – это фон для развития опасных злокачественных опухолей. А ретинобластома, заполняющая при росте глазное яблоко, прорастает в головной мозг.

Однако в большинстве случаев такие наросты оказываются доброкачественными и не требуют удаления. К доброкачественным наростам относится кератоакантома, обычно поселяющаяся непосредственно возле лимба, стационарный невус, выбирающий местом своей дислокации радужку или роговицу, и другие виды не опасных для жизни и здоровья наростов.

Часто у пожилых людей по обе стороны от роговицы возникают приподнятые желтоватые образования, называемые одним из признаков старения конъюнктивы. Замечено, что пингвекулы чаще всего беспокоят людей, подолгу бывающих на солнце. Заболевание это не опасное, однако, помимо своего достаточно неприятного вида, может вызывать некоторые неприятные ощущения. Это синдром сухого глаза, покраснение и раздражение. Так как пингвекула – образование доброкачественное, в лечении и удалении она не нуждается. Избавиться от образований с косметической целью можно при помощи лазера. От раздражения можно избавиться при помощи «искусственных слез».

В отличие от пингвекулы, возникающей в основном уже во второй половине жизни, папиллома – заболевание молодых. Чаще всего множественные полупрозрачные узелки на конъюнктиве глазного яблока появляются у детей. Из-за мягкой консистенции и тонких оснований, данные образования являются очень легкоранимыми и требуют удаления лазером ввиду своей подвижности и склонности к регрессии. Пациенты старшего возраста приходят на прием к офтальмологу с другими папилломами – ороговевшими. Они локализуются около лимба и отличаются серовато-белым цветом и полной неподвижностью. Понемногу папиллома начинает распространяться на роговицу глаза. Чаще такая папиллома удаляется методом лазерэксцизии, что обусловлено способностью нароста в некоторых случаях перерастать в злокачественное образование.

Мясистое образование красно-розовых ороговевших узелков, крепящихся на узких и широких основаниях вблизи лимба, часто является следствием непрофессионального лечения мейбомиита или халязиона. Полипы не представляют угрозы здоровью человека, однако доставляют ему немалый дискомфорт. Избавиться от узелков можно только хирургическим путем.

Стационарный невус – это пигментная доброкачественная опухоль, возникающая на глазном яблоке в области глазной щели или у лимба. В большинстве случаях стационарный невус возникает у маленьких детей. Цвета гладкий или несколько шероховатый нарост может быть розового, светло-желтого или светло-коричневого, но в трети случаях нарост бесцветен. В подростковом возрасте может поменять свой цвет. Невус должен свободно смещаться к склере, если же этого не происходит, то можно говорить о позднем симптоме развития меланомы. Ограничение смещаемости невуса по отношению к склере – поздний симптом, свидетельствующий о развитии меланомы. Невусы у взрослых отличаются более интенсивной и неоднородной пигментацией. Нечеткость границ, усиление пигментации и васкуляризация невуса – это признаки прогрессирующего невуса, требующего удаления из-за возможного озлокачествления. В любом случае данное образование требует наблюдения у офтальмолога, который может вовремя заметить негативные изменения невуса.

Данный порок развития обычно выявляют в первые несколько месяцев жизни человека. Желто-белое образование отличается от остальных доброкачественных опухолей своим достаточно оригинальным наполнением. Внутри дермопапилломы с гладкой, блестящей, белой поверхностью содержится жировая ткань, волосы, элементы потовых желез. Чаще всего нарост располагается рядом с наружным лимбом, быстро распространяясь на роговицу глаза и прорастая в глубокие слои. Лечение возможно только хирургическим методом. Операция достаточно легко переносится маленькими пациентами, не оставляя после себя никакого следа.

Данное заболевание относится к числу очень редких, и поражает людей зрелого возраста, развиваясь практически в любом отделе конъюнктивы. Образование выглядит как розоватый папилломатозный узел, медленно, но уверенно прорастает в полость глаза и требует комплексного подхода к лечению. Это иссечение, криодеструкция, лучевая терапия и лазерокоагуляция.

Меланома – это самый опасный вид наростов на глазном яблоке. Заболеванию в подавляющем случае предшествует меланоза, реже – прогрессирующие невусы. Лишь в одном из двадцати случаев меланома развивается самостоятельно. Растет образование очень быстро и требует локального удаления. При лечении применяется как брахитерапия, так и химиотерапия и поражение протонным пучком.

Какими бы ни были симптомы заболевания, каждый конкретный случай требует тщательной диагностики и максимально внимательного отношения к лечению. Поэтому при появлении каких либо образований в области глаз, следует немедленно обратиться к офтальмологу, который при помощи современных методов исследования сможет поставить правильный диагноз. Надеяться на то, что образование рассосется само по себе не стоит. Более 70% информации мы получаем именно при помощи зрения, и лишать себя удовольствия смотреть на мир с широко открытыми глазами – непростительная ошибка.

xn--80achd5ad.xn--p1aiОколо 50 лет назад в офтальмологии было выделено новое самостоятельное клиническое направление, основная функция которого – решение вопросов диагностики и лечения опухолей глаза — офтальмоонкология. Опухоли данной локализации отличаются своеобразным клиническим и биологическим течения, а также большим полиморфизмом. Диагностика опухолей глаза затруднительна, для ее проведения необходимо провести комплекс инструментальных методов исследования, проведением этих исследований занимаются врачи-офтальмологи. Кроме того, необходимы знания и навыки применения диагностических мероприятий, которые используются в общей онкологии. Значительные трудности при лечении опухолей глазного яблока и его придаточного аппарата возникают вследствие того, что в небольших объемах орбиты и глаза сконцентрированы анатомические структуры, которые имеют огромное значение для зрительной функции – это сильно усложняет проведение лечения с сохранением функций зрения.

Заболеваемость опухолями органов зрения (по обращению больных) каждый год составляет около 110 на 1 миллион населения. У детей ежегодная заболеваемость составляет 10—12 % от уровня заболеваемости взрослого населения.

Классификация опухолей глаза

Опухоли придаточного аппарата

Клиника: В детском возрасте проявляется косоглазием, у взрослых – снижением остроты зрения. Характеризуется быстрым ростом с первых месяцев жизни, в виде плоских или гроздевидных образований бледно-серого или желтовато-розового (иногда даже интенсивно-красного) цвета.

Лечение: Хирургический метод (удаление), диатермокоагуляция (высокой температурой) и криокоагуляция (низкой температурой), лучевая терапия.

Клиника: Представляет собой розовую валикообразную васкуляризированную опухоль, тестоватой консистенции, которая расположена преимущественно в конъюнктивальных сводах, реже в области слезного мясца, еще реже на конъюнктиве век. Иногда может наблюдаться смещение глаза в здоровую сторону, экзофтальм (пучеглазие), снижение остроты зрения.

Лечение: Локальная лучевая терапия.

Клиника: Плоские пятна красноватого или пурпурного цвета, располагающиеся по ходу тройничного нерва, чаще односторонние. Крайне важно выделить признаки прогрессирования невуса: увеличение его размеров, изменение характера пигментации, образование вокруг него ореола нежного пигмента, изменение рельефа невуса (паппиломатозное разрастание), появление по периферии застойно-полнокровных сосудов.

Лечение: Хирургический метод (удаление), диатермокоагуляция (высокой температурой) и криокоагуляция (низкой температурой), лучевая терапия.

Клиника: Образование полушаровидной формы, с бугристой поверхностью, новообразование имеет роговое покрытие или геморрагические корочки и изъязвлениями, которые иногда кровоточат. Меланома способна метастазировать гематогенным и лимфогенным путем.

Лечение: Комплексное, включает в себя удаление хирургическим путем с последующей лучевой и химиотерапией.

Клиника: В области верхнего века происходит образование узелка мягкой, реже плотной консистенции с нечеткими границами. Кожа в данном месте приобретает цианотичный оттенок, усиливается сосудистый рисунок.

Лечение: Удаление с проведением лучевой и химиотерапии.

Внутриглазные опухоли

Клиника: При возникновении ретинобластомы появляется экзофтальм (пучеглазие), признаки поражения ЦНС. Возникновение данного новообразования зависит от наследственной предрасположенности. Ее признаком может быть беловато-желтое свечение зрачка («кошачий глаз»), оно возникает вследствие отражения света от опухоли в расширенном зрачке.

Лечение: Хирургическое, лучевая и химиотерапия.

Опухоли сосудистого тракта.

Клиника: Зачастую протекает бессимптомно, однако при ее центральном расположении больных может беспокоить снижение зрения.

Лечение: Удаление опухоли хирургическим путем с сохранением глаза с проведением лучевой и химиотерапией (при ранней диагностике). При более поздней диагностике — удаление глазного яблока (энуклеация) с проведением лучевой и химиотерапией.

Опухоли орбиты

Эти опухоли бывают первичными (происходят из ткани орбиты) и вторичными (прорастают из придаточных пазух носа или полости черепа). Эти опухоли также могут быть метастатическими — метастазы рака легких и бронхов, молочной железы.

Доброкачественные новообразования: неврогенные (глиома, менингиома, нейрофиброма и невринома), сосудистые (кавернозные гемангиомы). Злокачественные опухоли орбиты: саркома и аденокарцинома (из слезных желез);

Клиника: Опухоли орбиты проявляются односторонним экзофтальмом, без смещения или со смешением глазного яблока. В тяжелых случаях возникает неподвижность глазного яблока, изменение роговицы дистрофического характера, изменение глазного дна, птоз (опущение века).

Лечение: зависит от характера опухоли. Чаще хирургическое, с проведением химио- и лучевой терапии.

hospital-israel.ruОпухоли зрительного нерва.

Первичные опухоли зрительного нерва — заболевание редкое.

Различают два вида опухолей зрительного нерва в зависимости от того где развивается опухоль — из тканей самого ствола зрительного нерва или из твердой мозговой оболочки.

1. Опухоль, развивающаяся из твердой мозговой оболочки, называется экстрадуральной. По гистологическому строению она чаще всего представляет собой эндотелиому (менингиому) и носит злокачественный характер. Опухоль растет главным образом в сторону орбиты, но уже рано сдавливает зрительный нерв. От орбитальной клетки она отделятся плотной соединительнотканной оболочкой.

2. Другая разновидность опухолей зрительного нерва называется субдуральной и развивается в самом стволе зрительного нерва. Патологоанатомически они представляют собой глиомы. Эти опухоли обычно не прорастают за пределы твердой мозговой оболочки, не дают метастазов, но становятся опасными для жизни тогда, когда захватывают весь зрительный нерв: опухоль распространяется на внутреннюю часть его, основание черепа, появляются симптомы, свойственные мозговым опухолям.

В зрительный нерв могут помимо первичных опухолей, прорастать опухоли, исходящие из глазного яблока или из окружающих зрительный нерв тканей орбиты. Это чаще всего бывают саркомы.

Клинические проявления опухолей зрительного нерва заключаются в появлении, прежде всего экзофтальма — глаз выпячивается прямо вперед. При этом долго сохраняется подвижность глазного яблока, что является важным отличительным признаком от других опухолей, развивающихся в орбите. Очень рано наступает снижение остроты зрения, особенно если опухоль развивается субдерально.

При офтальмоскопическом исследовании вначале наблюдается картина застойного соска, позднее может развиться атрофия зрительного нерва. Если при рентгенологическом исследовании обнаруживается равномерное увеличение костного канала зрительного нерва, это указывает на прорастание опухоли в полость черепа.

Лечении показано оперативное удаление опухоли. Иногда при ранней диагностике представляется возможность удалить опухоль, сохраняя глазное яблоко. Операция заключается в простой орбитотомии или орбитотомии с временной резекцией наружной костной стенки глазницы.

www.e-reading.mobi Автор: арамаТЭкзофтальм со смещением к носу у ребенка с глиомой зрительного нерва левого глаза

Вид в профиль. Тот же ребенок с глиомой зрительного нерва левого глаза

Экзофтальм с небольшим смещением глазного яблока у ребенка с глиомой зрительного нерва правого глаза

Опухоль, о которой я хочу сейчас рассказать, поражает зрительный нерв и развивается главным образом у детей, поэтому самым ранним признаком является снижение зрения. Но ведь ребенок младшего возраста не может сказать, что у него слепнет глаз, поэтому только окружающие могут заметить, что с глазиком ребенка не все в порядке. Однако надо сказать, что опухоль, о которой идет речь, называется глиома зрительного нерва. Сама по себе глиома является наиболее часто встречаемой опухолью головного мозга. Эта опухоль, которая бывает доброкачественной или злокачественной, может развиваться также на любом участке зрительных путей от глазного яблока до коры головного мозга. Однако же мне приходилось лечить пациентов только с глиомами зрительного нерва, поскольку распространение глиомы в полость черепа требовало уже вмешательства нейрохирургов. Хотя я уже немного писала о глиомах зрительного нерва здесь, думаю, что необходимо рассказать о них подробнее.

Эта опухоль, развивается чаще всего у детей в первые десять лет их жизни, при чем известно, что 65% встречаются в первом десятилетии жизни и только 5,0% глиом зрительного нерва замечены до двух лет с одинаковой заболеваемостью среди мальчиков и девочек, хотя некоторые считают что чаще заболевают девочки, чем мальчики.

Заболеваемость существенно увеличивается при нейрофиброматозе, когда чаще встречаются и двусторонние случаи глиомы зрительного нерва. В моей клинической практике мне ни разу не пришлось видеть пациентов с глиомой зрительного нерва на фоне нейрофиброматоза, что можно объяснить тем, что пациенты с нейрофиброматозом проходят лечение в других клиниках.

Развиваясь из глиальных клеток зрительного нерва, опухоль растет вдоль его хода и может распространяться в полость черепа до зрительного перекреста, хиазмы, и тогда опухоль может распространять и на зрительный нерв другой стороны. Зрительный нерв в орбите поражается в 47% случаев, а в 26% наоборот опухоль может распространяться в орбиту из хиазмы.

Опухоль развивается медленно и неуклонно и также медленно и неуклонно в течение одного-двух лет снижается зрение. У детей до пяти летнего возраста одним из ранних признаков, на который обращают внимание родители или окружающие, является косоглазие, иногда возможен нистагм, подергивание глазного яблока, потому что сам ребенок не может указать на более ранний симптом, когда у него слепнет глаз.

Экзофтальм, выпирание глазного яблока бывает постоянным и безболезненным, позднее может быть со смещением или без смещения глазного яблока. Репозиция глазного яблока всегда резко затруднена, поскольку опухоль всегда бывает довольно плотной. В начале заболевания глазное дно может быть даже в норме, но потом становится виден застойный сосок или атрофия зрительного нерва.

До появления компьютерной и магнитно-резонансной томографии наиболее важным признаком глиомы зрительного нерва было расширение его костного канала, видимое на рентгеновских снимках при специальной укладке пациентов. В настоящее время современные методы исследования позволяют видеть, как говориться воочию, не только саму опухоль и её расположение, но и измерить её размеры, плотность и, конечно, определить, есть ли прорастание в череп или нет.

Поскольку опухоль растет достаточно медленно, то есть время индивидуально для каждого ребенка подобрать метод лечения. Если зрение хоть частично сохранено, то есть возможность использовать в качестве лечения лучевую терапию, которая применяется также и в тех случаях, когда родители отказываются от операции.

Хирургическое удаление опухоли в условиях глазной клиники возможно, когда она ограничена только орбитой. Если же глиома распространилась в полость черепа, то оперировать ребенка необходимо в нейрохирургической клинике. После удаления опухоли из орбиты остается глазное яблоко как косметический орган, без зрения.

Прогноз для зрения при глиоме зрительного нерва всегда остается плохим. Что же касается прогноза для жизни, то он зависит от распространенности опухоли. Понятно, что распространение опухоли в полость черепа резко ухудшает прогноз для жизни ребенка. Особенно плохим становится прогноз для жизни больного при злокачественной глиоме, которая называется глиобластомой. Тогда продолжительность жизни с момента обнаружения первых симптомов бывает не больше 6-9 месяцев.

www.vse-i-glaza.org

Признаки

Нарушения зрения — ранний симптом этого заболевания. Человека беспокоит выпадение некоторых участков в поле зрения. Нервные волокна сдавливаются растущей опухолью, и из-за этого снижается острота зрения. По мере увеличения новообразования зрительные функции постепенно снижаются, и пациент может ослепнуть.

Экзофтальм (выпячивание глазного яблока) — еще один важный признак опухолей зрительного нерва. Этот симптом прогрессирует медленно. Подвижность глаза во все стороны обычно сохраняется. Восстановление нормального расположения глазного яблока затруднено и в большинстве случаев невозможно. Если опухоль растет ближе к краю орбиты или в толще новообразования появляются кистозные полости, то глазное яблоко смещается вбок. При расположении опухоли внутри полости черепа экзофтальм появляется намного позже, чем при локализации новообразования в глазнице.

При опухолях очень больших размеров глазная щель может не смыкаться. Роговица высыхает, и в ней развиваются дистрофические изменения. Это может привести к прободению и даже гибели глаза.

Диагностика

Одним из наиболее простых методов диагностики опухолей является офтальмоскопия — осмотр глазного дна при помощи специального прибора. При этом доктор может оценить состояние диска зрительного нерва (внутриглазной части нерва, которая формируется из отростков нервных клеток) и сосудов. Когда опухоль находится на ранних стадиях развития, изменений на глазном дне может не быть. Немного позже из-за нарушения оттока тканевой жидкости развивается отекПрофилактика и лечение отека - важно понять первопричину диска зрительного нерва, присоединяются атрофические изменения. Иногда возникает тромбозТромбоз - причина инфаркта и инсульта центральной вены сетчатки, из-за чего на глазном дне становятся видны значительно суженные артерии, расширенные и извитые вены, появляются множественные кровоизлияния.

При проведении рентгенологического исследования определяется расширенная глазница, ее стенки при этом становятся тонкими. Для глиомы особенно характерно увеличение диаметра канала зрительного нерва, костные стенки которого при этом остаются неизмененными. При менингиоме в большинстве случае канал, в котором проходит зрительный нерв, не расширяется. Ультразвуковое исследование глазниц также помогает обнаружить опухоли.

Компьютерная и магниторезонансная томография (КТ и МРТ) — наиболее точные методы диагностики опухолей зрительного нерва. Они позволяют определить размеры и расположение новообразования.

Лечение глиомы

При глиоме зрительного нерва проводится хирургическое лечение. Если опухоль располагается в глазнице, то проводят орбитотомию (операцию, при которой в области глазницы рассекаются ткани, и вскрывается пространство, которое расположено за глазным яблоком). Затем удаляют часть зрительного нерва, которая поражена опухолью. Если глиома не распространяется на глазное яблоко, его можно сохранить. В противоположном случае его удаляют вместе с опухолью.

В тех ситуациях, когда глиома прорастает в полость черепа, выполняют трепанацию лобной кости (делают в ней отверстие), затем вскрывают канал зрительного нерва и верхнюю стенку глазницы и удаляют участок нерва с опухолью.

Лечение менингиомы

Хирургическое лечение при менингиоме проводится, когда опухоль растет вдоль зрительного нерва, и пациент при этом полностью утратил зрение. Перед операцией с помощью компьютерной или магниторезонансной томографии определяются границы участка нерва, который нужно удалить.

Кровоизлияния на глазном дне, которые выявляются при офтальмоскопии — признак распространения опухоли до глазного яблока. В этой ситуации зрительный нерв удаляется вместе с глазом. Если опухоль распространяется в полость черепа, необходима консультация нейрохирурга.

При сохранении зрения или при прорастании опухолью твердой мозговой оболочки и мышц, окружающих глаз, проводится облучение глазницы. Но такое лечение только останавливает рост опухоли, а не устраняет ее.

Больным после проведения лечения по поводу опухоли зрительного нерва один раз в год проводится КТ или МРТ. Это позволяет оценить состояние глазниц и каналов, где проходит нерв.

Опухоли зрительного нерва необходимо выявлять в ранние сроки. Это позволит вовремя провести лечение и избежать серьезных последствий заболевания. Поэтому любые возникшие нарушения зрения — повод для обращения к доктору.

Александра Чернова

www.womenhealthnet.ruСледующие статьи

- Мозолистое тело и стереоскопическое зрение. Мой опыт исправления зрения. Мой опыт улучшения зрения . Как теперь сохранить его.

- Йога после трудного дня. К истории развития физического воспитания. Как выбрать очки.

- LASIK в Питере, МНТК, МЕДИ. ORBIS Программа для диагностики остроты зрения Орбис. Prooчки.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Народные способы чистки почек

Народные способы чистки почек  Макияж на вечеринку для зеленых глаз

Макияж на вечеринку для зеленых глаз  Приснилась подводка для глаз

Приснилась подводка для глаз