Актинические дерматиты век

Актинические дерматиты век.

Возникновению первых признаков острого актинического дерматита предшествует скрытый период. Для солнечного дерматита он составляет всего несколько часов, для лучевого (радиационного) — от 1 дня до 2 месяцев.

Острый актинический дерматит солнечного происхождения характеризуется покраснением и отечностью кожи с ощущением жжения, зуда или боли. Иногда он протекает с повышением температуры, тошнотой, слабостью и явлениями общей интоксикации. Как правило, солнечный дерматит приводит к крупному пластинчатому шелушению кожи. В отдельных случаях на коже могут возникать серозные пузыри, после вскрытия которых образуются эрозии. При хроническом солнечном дерматите открытые участки кожи имеют бронзовый оттенок, становятся сухими и утолщенными, на них появляются красные бляшки.

В клинике острого лучевого дерматита выделяют 3 стадии. Стадия покраснения (эритематозная) — это отечность, покраснение и болезненность пораженного участка кожи. Появление точечных кровоизлияний говорит о глубоком поражении и неблагоприятном прогнозе. Буллезная стадия лучевого актинического дерматита характеризуется усилением отека, нарастанием боли и появлением больших пузырей (размером до куриного яйца) с толстой покрышкой. После вскрытия пузырей образуются мокнущие эрозии, заживление которых происходит с образованием рубца. Стадия некроза может развиться на фоне буллезной или в обход ее. Она сопровождается тяжелым состоянием пациента, высокой температурой, бессонницей, сильными болями. На коже появляются не заживающие в течение нескольких месяцев язвы. При заживлении язвы образуется рубец, любая поверхностная травма которого приводит к повторному некрозу и образованию трофической язвы.

Хронический актинический дерматит от ионизирующего излучения сопровождается атрофическими процессами в коже. Кожа истончается, теряет эластичность, становится сухой и чувствительной, на ней появляются болезненные трещины. Затем начинают возникать участки повышенного ороговения (гиперкератоза) и бородавчатые разрастания.

Поражения кожи от искусственных источников УФ-облучения схожи с солнечным дерматитом, но часто сопровождаются интоксикацией, кератитом и конъюктивитом.

www.krasotaimedicina.ruДиагностирование заболевания, прежде всего, основывается на дифференциальном анализе, который требует выделения себорейного дерматита из таких вариантов как импетиго, псориаз, кандидоз кожных складок, красная волчанка (подострая кожная), отрубевидный лишай, дерматофитии волосистых туловища, лица, головы (волосистая часть). Проводится микологическое и микроскопическое исследование с изучением кожных чешуек на предмет патогенных грибов. В некоторых случаях может применяться биопсия, в ходе которой посредством совокупности ряда признаков фиксируются находящиеся в составе устьев волосяных фолликулов, чешуек и корок клетки-нейтрофилы. Торпидно протекающий себорейный дерматит требует проведения дополнительного исследования, ориентированного на выделение гормонального статуса больного.

Лечение

Учитывая тот факт, что себорейный дерматит является заболеванием хроническим, в его лечении используются методы поддерживающей и длительной терапии. Применение в лечении кортикостероидов определяет некоторую эффективность в качестве метода наружного применения, однако их воздействие зачастую приводит к атрофии кожи, в особенности на лице (что проявляется в форме телеангиэктазии, эритемы). Помимо этого могут появиться розовые угри и периоральный дерматит. Также не исключается усугубление перечисленных состояний при использовании кортикостероидов в лечении. Нередко эффективность отмечается при использовании ультрафиолетового излучения.

Выделим некоторые варианты лечения себорейного дерматита, хотя следует не забывать о том, что единственным верным решением, как для данного заболевания, так и для любого другого, является обращение к врачу, который на основании ряда факторов, результатов исследования, особенностей течения заболевания и пр. сможет подобрать наиболее эффективный курс терапии.

При появлении симптоматики себорейного дерматита необходимо обратиться за консультацией дерматолога.

simptomer.ruLarva migrans

АПС-синдром

Аддисона болезнь

Акантоз черный

Акне конглобатные

Актиномикоз

Алопеция гнездная

Ангиокератома

Ангиокератома ограниченная

Ангиопапиллома

Ангиофиброма

Анетодермия

Анонихия

Атерома

Атрофия кожи

Пойкилодермия стероидная

Атрофия стероидная

Атрофодермия идиопатическая

Базалиома

Базалиома и актинический кератоз

Баланит псевдоэпителиоматозный

Белая атрофия

Бехчета болезнь

Блефаро-конъюнктивит,кандидозный

Болезнь Альцгеймера

Болезнь Боуэна

Бородавка нитевидная

Бородавки

Бородавки генитальные

Бородавки плоские

Бородавки гигантсткие генитальные

Бородавки подошвенные

Брюнауэра-Франческетти кератодермия

Варикозная болезнь

Васкулит

Ангиит язвенно-некротический

Васкулит аллергический

Васкулит уртикарный

Хроническая пигментная пурпура

Шамберга болезнь

Венозные озерца

Витилиго

Волосы вросшие

Волчанка красная

Волчанка красная подострая

Гемангиома

Гематома внутриэпителиальная

Геморрагический синдром

Гепатит B

Гепатит В

Гепатит вирусный

Гепатит С

Герпес

Герпес генитальный

Герпес простой

Экзема Капоши

Лишай опоясывающий

Оспа ветряная

Гидраденит

Гидрокистома

Гиперплазия фолликулярная

Гиперэозинофильный синдром

Гипсовая

Гистиоцитома

Гранулема кольцевидная

Дарье болезнь

Дерматит атопический

Блефарит

Дерматит герпетиформный

Дерматит застойный

Дерматит контактный

Дерматит аллергический

Дерматит периоральный

Дерматит пострентгеновский

Дерматит себорейный

Дерматит шистосомный

Дерматоз беременных

Линия черная

Дерматофиброма

Дерматофития

Гранулема Майокки

Микоз гладкой кожи

Микоз кисти

Микоз крупных складок

Микоз стоп

Микроспория

Онихомикоз

Трихофития

Дисплазия ногтя

Диспластический невус

Дюпюитрена контрактуры

Иерсиниоз

Импетиго буллезное

Импетиго контагиозное

Импрегнация кожи

Ихтиоз иглистый

Кандидоз кожи

Баланопостит

Кандидоз

Кандидоз крупных складок

Кандидоз рта и глотки

Кандидоз хронический

Карцинома

Карцинома плоскоклеточная

Кенена опухоль

Кератоакантома

Кератодермия наследственная

Кератодермия точечная

Кератоз актинический

Кератоз себорейный

Кератоз себорейный черный

Кератоз фолликулярный

Кератоз фолликулярный декальвирующий

Кератолиз эксфолиативный

Кератолизис мелкоточечный

Кератома себорейная

Кератоз штукатурный

Меланоакантома

Пигментно-рубцующаяся

Кератопапиллома

Кимуры болезнь

Киста волосяная

Киста пилонидальная

Киста синовиальная

Киста фолликулярная

Киста эпидермальная

Кондиломы остроконечные

Крапивница

Криоглобулинемия

Ксантогранулема

Ксантома

Ксеродерма пигментная

Лаймская болезнь

Акродерматит хронический атрофический

Лейкоплакия

Лейомиома

Лентигиноз ладонно-подошвенный

Лентиго старческое

Лимфангиома

Лимфангэктазия

Лимфедема

Лимфолейкоз

Лимфома кожи

Лимфома B-клеточная

Микоз грибовидный

Лишай асбестовидный

Лишай блестящий

Лишай волосяной

Лишай красный плоский

Лишай простой

Лишай разноцветный

Лишай розовый

Лишай склероатрофический

Мастоцитоз

Меланоз Дюбрея

Меланоз

Меланоз очаговый

Меланоз поствоспалительный

Меланома

Лентиго злокачественное

Меланома беспигментная

Меланома поверхностно-распространяющаяся

Меланоцитарный невус

Мозоль костная

Моллюск контагиозный

Муциноз фолликулярный

Невус Беккера

Невус комедоновидный

Невус липоматозный

Невус

Клиппеля-Тренонея-Вебера синдром

Невус Сеттона (halo nevus)

Невус Ядассона

Невус бородавчатый

Невус бородавчатый и пламенеющий

Невус врожденный меланоцитарный

Невус гигантский

Невус сложный

Невус голубой

Невус диспластический

Невус интрадермальный

Невус комбинированный голубой и невоклеточный

Невус папилломатозный

Невус рецидивирующий

Невус травмированный

Невус эпидермальный

Нейрофиброматоз

Некробиоз липоидный

Ноготь вросший

Ожирение

Онихия псевдомонадная

Ониходистрофия

Ониходистрофия cрединная

Онихолизис

Онихомикоз недерматофитный

Аспергиллез ногтя

Опухоль Меркеля

Оспа ветряная

Папилломатоз карциноидный

Папилломатоз оральный

Папулез атрофический

Папулез бовеноидный

Папулез лимфоматоидный

Парапсориаз лихеноидный острый

Парапсориаз

Парапсориаз бляшечный

Парафимоз

Паронихия

Патомимия

Экскориации невротические

Педжета рак

Педикулез

Педикулез платяной

Пемфигоид буллезный

Пемфигоид рубцующийся

Периартериит узелковый

Пиогенная гранулема

Пиодермия

Пиодермия вегетирующая

Пиодермия

Импетиго

Пиодермия гангренозная

Эктима

Почесуха

Почесуха узловатая

Псевдолимфома

Инфильтрация лимфоцитарная

Лимфоплазия кожи

Лимфоцитома Шпиглера-Фендта

Псевдомеланоз артифициальный

Псевдопелада Брока

Псориаз

Псориаз пустулезный

Псориаз пустулезный ладонно-подошвенный

Пузырчатка

Пузырчатка вирусная

Пузырчатка листовидная

Пузырчатка

Пузырчатка истинная

Пурпура тромбоцитопатическая

Пурпура экзематидоподобная

Пустулез Ofuji

Пустулез экзантематозный

Рак кожи плоскоклеточный

Рак плоскоклеточный язвенный

Рецидив меланомы

Рог кожный

Рожа

Рожа головы

Розацеа

Рубец атрофический

Рубец келоидный

Рубец поверхностный

Саркоидоз

Саркома Капоши

Сахарный диабет

Себоцистоматоз

Синдром Ротмунда-Томсона

Синдром Сезари

Сифилис

Сифилис первичный

Сифилис третичный

Склеродермия

Склеродермия бляшечная

Склеродермоподобная форма

Сосок дополнительный

Стерджа-Вебера синдром

Стрии

Стрии кортикостероидные

Тибьержа-Вейссенбаха синдром

Токсикодермия

Токсикодермия меланодермическая

Токсикодермия

Эритема фиксированная

Трихонокардиоз

Трихотилломания

Тромбидиаз

Угри солнечные

Узловатости околосуставные

Укус клеща

Укусы насекомых

Ульэритема постэпиляционная

Фиброз радиационный

Фиброкератома

Фиброксантома

Фиброма

Фибропапиллома

Фолликулит

Фордайса болезнь

Хейлит эксфолиативный

Хондродерматит узелковый

Хористома

Хроническая венозная недостаточность

Дерматит застойный

Хроническая мигрирующая эритема

Целлюлит

Чесотка

Экзема астеатотическая

Экзема варикозная

Экзема гиперкератотическая

Экзема дисгидротическая

Экзема нуммулярная

Экзема себорейная

Экзема тилотическая

Экзематоид геморрагический

Экзостоз подногтевой

Экскориации невротические

Эктазии венозные

Эластоз межфолликулярный

Эластоз перфорирующий

Эритема возвышающаяся

Эритема многоформная

Эритема узловатая

Эритема центробежная

Эритема экссудативная

Эритродермия ихтиозиформная

Эритромеланоз межфолликулярный

Эритромеланоз фолликулярный

Эруптивная сирингоцистэктазия

Эшара

Язва трофическая

Язык черный волосатый

www.skinmaster.ruАкупрессура для улучшения зрения.

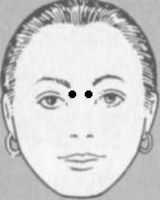

Не надо быть китайцем, чтобы оценить пользу акупрессуры. Ее суть состоит в несильном надавливании на определенные точки на теле для уменьшения боли и излечения. В данном случае они расположены вокруг глаз. Также совсем не нужно быть китайцем, тем более древним, чтобы найти эти точки на теле. «Большинство из нас трут глаза как раз в этих самых точках», – говорит специалист по акупунктуре Дэвид Молони. (В акупунктуре используются те же точки, что и в акупрессуре, только воздействие на них осуществляется не надавливанием, а покалыванием тонкими иглами.) «В соответствии с традициями китайской медицины, – объясняет Молони, – применение акупрессуры расслабляет глаза и восстанавливает циркуляцию крови и жизненной энергии организма, которая называется "чи". Эта энергия проходит по специальным каналам, называемым меридианами. Три из них берут начало возле глаз. Напряжение в глазах может привести к застою или нехватке чи. Надавливание на точки вдоль меридианов приводит к восполнению чи и нормальной работе глаз». Акупрессура может не только снять напряжение глаз, но и предотвратить его. «Используя акупрессуру для профилактики, вы с самого начала расслабляетесь и в конечном счете ваши глаза работают без напряжения дольше, чем обычно», – говорит Молони. Применяйте акупрессуру утром после пробуждения, днем после напряженной работы и вечером. Во время сеанса положите локти на стол и слегка наклоните голову вперед. Это создаст необходимое давление. Стараясь не задевать глаза ногтями, надавливайте поочередно на каждую точку. Делайте это до тех пор, пока не почувствуете отяжеление вокруг нее – на это потребуется около 10 секунд, а затем переходите к следующей точке. |

| Большими пальцами коснитесь точек, расположенных у основания бровей. Локти держите на столе. Массируйте точки в одном направлении. | Средним и указательным пальцами коснитесь точек справа и слева от носа. Поднимите средний палец и массируйте точки указательным пальцем. | Большими пальцами дотроньтесь до висков, затем тыльной стороной указательных пальцев массируйте точки вокруг глаз, сначала сверху, а потом снизу. |

Алгоритмы обследования больных с подозрением на глаукому и глаукомой.

Протокол оказания медицинской помощи больным с подозрением на глаукому

Протокол оказания медицинской помощи больным с подозрением на глаукомуКод МКБ - 10

Н 40.0

Признаки и критерии диагностики:

глаукома

Подозрение на глаукому - состояния, сопровождающиеся жалобами пациента на затуманивание, появление радужных колец вокруг источников света, повышением внутриглазного давления (ВГД), асимметрией его уровня на обоих глазах больше, чем 4мм рт. ст., или его колебаниям в течение суток более 5 мм рт. ст., изменениями диска зрительного нерва (симптом "обнажения решетчатой ??пластинки"), расширением экскавации диска зрительного нерва (ДЗН), особенно в вертикальном направлении, асимметрия экскавации ДЗН на обоих глазах, кровоизлияние в слое нервных волокон по краю ДЗН, истончение слоя нервных волокон и парапапилярная атрофия ДЗН, особенно в назальном квадранте), гониоскопическими изменениями (щелевой, или закрытый угол передней камеры (УПК), усиление пигментации угла передней камеры, асимметрия строения УПК на обоих глазах, наличие гониосинехий, новообразованных сосудов, псевдоэксфолиаций в УПК) биомикроскопическими изменениями ( гетерохромии радужки, атрофические изменения стромы радужки и пигментной каймы, выраженная асимметрия их на обоих глазах, наличие псевдоэксфолиаций на зрачковом крае и передней капсуле хрусталика), характерными изменениями в поле зрения, особенно у пациентов старше 40 лет и при наличии родных, больных глаукомой . К этому состоянию относятся больные, имеющие глаукому на парном глазу, истонченную роговицу в центральной ее зоне. Наличие одного из перечисленных симптомов и нарушение зрительных функций является основанием для установления диагноза, проведения диспансерного наблюдения.

Уровни оказания медицинской помощи:

Второй уровень - офтальмологический кабинет (глаукомный кабинет) поликлиники

Третий уровень - стационар

Обследования:

1. Сбор жалоб и анамнеза (обратить внимание на генетический, травматический анамнез, воспалительные процессы и сосудистые катастрофы в глазу, прием препаратов, которые могут повышать ВОТ, наличие сопутствующей патологии)

2. Визометрия

3. Рефрактометрия

4. Биомикроскопия (при необходимости - ультразвуковая биомикроскопия)

5. Офтальмоскопия (при необходимости - оптико-когерентная томография, анализаторы слоя нервных волокон - НКТ, ОСТ)

6. Тонометрия (суточная)

7. Погрузочно-разгрузочные пробы.

8. Периметрия (кампиметрия, компьютерная периметрия НитрЬгеу - пороговая стратегия, программа 30-2, или 24-2, периметрия двойной частоты - РОТ)

9. Топография

10.Гониоскопия (при необходимости - компрессионная проба Форбса)

11. Кератопахиметрия

12. Ультразвуковая биометрия

Обязательные лабораторные и дополнительные исследования:

1. Общий анализ крови

2. Общий анализ мочи

3. Кровь на КЛУ

4. Сахар крови

5. Уровень АД

Консультации специалистов по показаниям:

1. Терапевта

2. Невропатолога

3. Эндокринолога

Характеристика лечебных мероприятий:

Цель госпитализации - установление диагноза глаукомы. При выявлении у пациента офтальмогипертензии, анализируются имеющиеся у него факторы риска развития глаукомы. Если риск развития глаукомы низкий, пациент не нуждается в гипотензивной терапии. Проводится его регулярное (1 раз в год) диспансерное наблюдение. Если устанавливается офтальмогипертензиz с высоким риском развития глаукомы, проводится определение оптимального (целевого) уровня ВГД, который обеспечит сохранение зрительного нерва и зрительных функций. Рекомендуемый уровень ВГД - на 20% ниже уровня при контрольном обследовании. Медикаментозная терапия направлена ??на достижение гипотензивного (целевого ВГД) ??и нейропротекторного (коррекция трофических и циркуляторных нарушений) эффекта. Как препараты первой линии гипотензивной терапии применяются аналоги простагландинов (латанапрост, травапрост) и бета-блокаторы (тимолол малеат, бетаксалол, картеолол, метипранол, левобунолол). Первичный контроль происходит через неделю. При достижении целевого ВОТ и стабилизации, или улучшения зрительных функций (поле зрения) в дальнейшем ежеквартально (а при длительной стабилизации - 1 раз в полгода). контролируется острота и поле зрения, ВГД, состояние ДЗН, показатели тонографии, качество жизни пациента. При отсутствии эффекта контролируют выполнение пациентом рекомендаций врача и используют комбинации препаратов разных групп: аналоги простагландинов, бета-блокаторы, миотики (пилокарпин), ингибиторы карбоангидразы местного действия (бринзоламид, дорзоламид) и системного действия (ацетазоламид, метазоламид), или фиксированные комбинированные формы препаратов (ксалаком, Фотил, Фотил-форте и другие). Рекомендовано комбинировать препараты, имеющие разный механизм действия. При недостижении эффекта (ухудшение поля зрения, развитие оптической нейропатии, развитие глаукомы), или при установлении одного из видов глаукомы - лечение согласно алгоритмов.

Конечный ожидаемый результат - нормализация ВГД, стабилизация зрительных функций

Срок лечения в стационаре - 7 дней

Критерии качества лечения:

Установление диагноза, нормализация ВГД, выработка гипотензивного режима, стабилизация зрительных функций

Возможные побочные эффекты и осложнения:

Отклонения диагноза

Требования к диетическим назначениям и ограничений:

Согласно консультации.

Требования к режиму труда, отдыха и реабилитации:

Больные трудоспособны. Диспансеризация. zrenue.com

НАЦИОНАЛЬНОЕ РУКОВОДСТВО ПО ГЛАУКОМЕ

Под редакцией Е.А. Егорова Ю.С. Астахова А.Г. Щуко

Авторы и оглавление

Москва. 2008

Обнаружение повышенного внутриглазного давления при отсутствии характерных изменений в ГЗН и в состоянии поля зрения не позволяет поставить диагноз глаукомы. Вместе с тем ГОН зрительного нерва может возникать и при нормальном уровне внутриглазного давления. Во время динамического наблюдения за больным ставится диагноз «офтальмогипертензия» или «преглаукома». Диагноз «подозрение на глаукому» не клинический диагноз и выставляется на период обследования, которое не должно быть растянуто во времени. Решение о назначении гипотензивного лечения при этих диагнозах принимается индивидуально.

При подозрении на глаукому целью диагностики является определения наличия либо отсутствия у пациента характерных для глаукомы признаков нарушения гидродинамики глаза и развития глаукомной оптической нейропатии и последующей атрофии головки зрительного нерва (с экскавацией), сопровождающейся характерными функциональными изменениями в виде типичных дефектов поля зрения. Как правило, диагноз «подозрение на глаукому» выставляется на момент обследования, которое должно продолжаться не более 1-1,5 месяцев.

1. Наличие нескольких из перечисленных ниже признаков у пациента старше 40 лет (старше 35 лет, если имеются прямые родственники, страдающие первичной глаукомой):

Факторами риска развития глаукомы при этом являются:

При обследовании следует учитывать также наличие других менее значимых факторов риска – артериальной гипертензии, сердечно-сосудистых заболеваний, близорукости, мигрени и других вазоспастических состояний, диабета, склонность к артериальной гипотонии.

Критерии и признаки, определяющие диагностику офтальмогипертензии: Соответствие пациента всем перечисленным ниже критериям:

Целью диагностики является подтверждение диагноза офтальмогипертензии, определение ее причин, исключение возможных признаков первичной или вторичной глаукомы. Трудности ранней диагностики глаукомы в значительной степени связаны с существованием доброкачественной офтальмогипертензии, к которой относят всякое неглаукоматозное повышение ВГД, выходящее за пределы общепризнанных нормативов.

Обязательными условиями офтальмогипертензии являются открытый угол передней камеры и отсутствие характерных для глаукомы изменений поля зрения и ДЗН, не только при первом исследовании, но и при длительном в течение нескольких лет наблюдении за пациентом.

Особое внимание при офтальмогипертензии (включая более частые осмотры) должно быть уделено пациентам с наличием одного или более признаков, которые рассматриваются, как основные факторы риска развития глаукомы.

К таким факторам относятся:

При регулярном наблюдении у ряда пациентов выявляются симптомы первичной или вторичной глаукомы. При наличии патологии щитовидной железы, патологического климакса, диэнцефального синдрома проводится необходимое лечение у эндокринолога и невропатолога. В случае стероидной гипертензии необходимо снизить дозировку ГКС или отменить их, если это возможно. Все медицинские услуги оказываются амбулаторно.

Необходимый минимум обследования при офтальмогипертензии:

1. тонометрия проводится во время первичной диагностики неоднократно, при дальнейшем наблюдении при каждом контрольном осмотре офтальмолога.

2 . тонография в случае симптоматической или эссенциальной двухсторонней гипертензии проводится однократно для подтверждения гиперсекреции и отсутствия нарушения оттока внутриглазной жидкости на обоих глазах.

3 . суточная тонометрия проводится амбулаторно в течение 3-5 дней.

4 . нагрузочные пробы для исследования регуляции ВГД информативны в дифференциальной диагностике глазной гипертензии и глаукомы (преглаукомы) [Волков В.В. и соавт., 1985].

5. компьютерная периметрия проводится при первичной консультации офтальмолога; в дальнейшем по необходимости применяется повторно 1-2 раза в год. Используются для дифференциальной диагностики офтальмогипертензии с глаукомой. В учреждениях, не оборудованных компьютерным периметром, центральное поле зрения исследуют методом кампиметрии.

6. кератопахиметрия позволяет более правильно оценивать данные тонометрии глаза. Данные тонометрии на глазах с роговицей, имеющей толщину в центре более 570 км, нуждаются в коррекции в сторону понижения. Тонометрическое ВГД 26-28 мм рт. ст. на таких глазах во многих случаях может рассматриваться как вариант нормы.

Частота повторных обследований индивидуальна и зависит от причины гипертензии, степени повышения ВГД и наличия или отсутствия факторов риска развития глаукомы. При симптоматических или эссенциальных гипертензиях с невысоким уровнем ВГД необходимо проводить обследование один раз в 6 месяцев, а при длительном, свыше 1 года, стабильном течении – 1 раз в год. Пациенты с факторами риска требуют обследования 1 раз в 3 месяца.

Ведущее значение в диагностике глаукомы придается периметрии (оптимально – использование компьютерной статической периметрии), исследованиям ВГД и гидродинамики глаза (с учетом данных кератопахиметрии), исследованиям глазного дна (желательно с использованием методов визуализации).

У больных глаукомой целью диагностики является выявление характерных для ОУГ признаков нарушения регуляции ВГД и гидродинамики, состояния угла передней камеры, наличия и степени выраженности глаукомной оптической нейропатии, характерных изменений в полях зрения, и, на основе полученных данных, определение формы глаукомы, ее клинической стадии, уровня компенсации ВГД и стабильности процесса.

Обследование на глаукому должно быть комплексным, не растянутым во времени, проводиться в плановом порядке.

Диагностика ОУГ II-III - В-С стадии не требует большого числа дополнительных обследований, так как при этих стадиях имеются манифестные клинические признаки развитого и далекозашедшего глаукоматозного процесса.

В случаях ОУГ 1 стадии может возникать необходимость в дообследовании в условиях высококвалифицированных офтальмологических учреждений или специализированных глаукомных центров для уточнения диагноза или проведения дифференциальной диагностики с офтальмогипертензиями различной этиологии. У таких больных, так же, как и у пациентов с подозрением на глаукому, наряду с традиционными методами необходимо использовать методы визуализации СНВС и ГЗН, компьютерную статическую периметрию и другие высокочувствительные диагностические методы.

Оглавление:

Дата последнего обновления информации на странице 24.09.2011

moskva-medcentr.ruЛечебная работа на кафедре глазных болезней БГМУ проводится в широком диапазоне и касается как совершенствования методов диагностики, так и хирургических и терапевтических подходов к лечению офтальмологических заболеваний. Все они активно внедряются в практическую работу офтальмологов Республики Беларусь.

Кафедра располагается в 3-ей клинической больнице им. Е.В. Клумова, где функционируют два отделения микрохирургии глаза, а также городской офтальмологический консультативный центр, и 4-ой детской клинической больнице г.Минска, офтальмологическая служба которой имеет статус Республиканского центра. Они оснащены современным диагностическим оборудованием. Это создает возможность для ранней диагностики всех сложных заболеваний глаза.

Сотрудники занимаются изучением этиологии, патогенеза и лечения патологии оптических сред глаза, сосудистых и дистрофических заболеваний сетчатки и зрительного нерва, а также вирусных заболеваний органа зрения.

Актуальное направление в работе кафедры занимает развитие микрохирургических вмешательств и совершенствование внедренной в клиническую практику бесшовной хирургии катаракты, операций при глаукоме, реконструктивно-восстановительной хирургии при патологии роговицы, стекловидного тела и сетчатки.

Особое место в лечебной работе занимают вопросы ранней диагностики и лечения первичной глаукомы, диабетической ретинопатии и создания государственных программ профилактики этих заболеваний.

Внедрены современные технологии факоэмульсификации катаракты с имплантацией различных типов интраокулярных линз (ИОЛ), в том числе трических хрусталиков у пациентов с катарактой и астигматизмом. Это позволило исправлять различные степени дооперационного роговичного астигматизма у значительного числа пациентов, что повысило функциональные результаты хирургии катаракты. Показано, что имплантация Acrysof Toric является успешным и предсказуемым методом воздействия на роговичный астигматизм в катарактально-рефракционной хирургии. Помимо этого установлено, что операции вторичной имплантации ИОЛ являются эффективными в восстановлении зрительных функций у детей при коррекции афакии.

Кафедра глазных болезней БГМУ не только восприняла мировые тенденции терапии заболеваний сетчатки, внедрила их в повседневную практику, но и создала новые варианты лечения патологии глазного дна. К ним, несомненно, следует отнести метод воздействия на неоваскулярные субретинальные мембраны с помощью фотодинамической терапии (ФДТ).

Отечественная методика ФДТ с использованием фотосенсибилизатора Фотолон (РУП Белмедпрепараты ) и полупроводникового лазера ( ЛЭМТ , РБ) была разработана в эксперименте (1999 2003 г.г.), а с 2004 года применяется и совершенствуется в клинической практике. Дополнение ее субтеноновой кортикостероидной и локальной терапией против сосудистого эндотелиального фактора роста (люцентисом и авастином) дало возможность внедрить трехкомпонентное лечение заболеваний сетчатки.

Проводится фотодинамическая терапия при возрастной макулодистрофии, миопической макулопатии и центральной серозной хориоретинопатии. Созданы кабинеты приема больных с ретинальной патологией.

Проводятся занятия в организованной школе для больных возрастной макулярной дистрофией.

Применение новых вариантов лечения и оценка эффективности его в сохранении структурной целостности хориоретинального комплекса невозможно без исследования методом оптической когерентной томографии (ОКТ). Данная технология позволила получить новые представления о развитии патологии сетчатой оболочки.

Выполняются витреоретинальные вмешательства при патологии стекловидного тела и сетчатки с использованием перфлюорона, силикона, эндолазеркоагуляции и расширяющихся газов.

Используются современные методы диагностики и лечения глаукомы. Для своевременного выявления заболевания внедрены новые алгоритмы первичного обследования пациентов с диагнозом подозрение на глаукому с использованием оптической когерентной томографии. Метод позволяет регулировать уровень внутриглазного давления, ориентируясь на толщину роговицы. На основании получения ОКТ данных разработана методика оценки анатомических структур переднего отрезка глаза и особенностей их строения у здоровых лиц и больных глаукомой. Она позволила разработать показания к дифференцированному медикаментозному, лазерному и хирургическому лечению больных с данной патологией.

Предложен способ прогнозирования результатов периферической лазерной иридэктомии у пациентов с первичной закрытоугольной глаукомой; разработан метод проведения оптической когерентной томографии, позволяющий определить наличие и степень выраженности патологических изменений, выявить преобладающий патогенетический механизм закрытия угла передней камеры глаза у пациентов с первичной глаукомой, количественно оценить анатомо-реконструктивный эффект периферической лазерной иридэктомии и факоэмульсификации.

Впервые были определены морфометрические ОКТ параметры переднего и заднего отрезков глаза у офтальмологически здоровых детей Республики Беларусь в различных возрастных группах. Параллельно установлена высокая информативность УБМ при патологических процессах в цилиарном теле и ретроиридальном пространстве.

Показана эффективность комплексного лечения больных глаукомой при комбинированном воздействии - применении антиглаукомных препаратов из различных фармакологических групп и хирургических вмешательств. С целью предупреждения прогрессирования глаукомной оптиконейропатии разработаны и используются схемы нейропротекторной терапии, направленные на предотвращение апоптоза ретинальных ганглиозных клеток при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ). Инстилляции препарата Тафлотан (Taflotan) и внутривенные инъекции препарата Цераксон с последующим переходом на пероральный прием; включение Кортексина, Ретиналамина и Сермиона в комплекс лечебных мероприятий при ПОУГ влияют на темпы развития глаукомной оптиконейропатии с частичным восстановлением функций зрительного анализатора.

В 2010-2012 годы в практику хирургического лечения больных первичной глаукомы внедрены современные модификации операций микродренирования угла передней камеры глаза с использованием современных коллагеновых антиглаукоматозных дренажей, Express дренажа, дренажа Ахмеда, эффективно снижающие внутриглазное давление при различных видах и стадиях заболевания. Установлена высокая результативность новой лазерной гипотензивной операции - селективной трабекулопластики, обеспечивающей избирательное щадящее влияние на дренажную область глаза.

www.bsmu.byСледующие статьи

- Центральный разрыв. Центростремительные импульсы и центробежная проекция. Цефалоспорины.

- Свет и цвет. Сводка расчетных формул. Сеанс гипноза для Адольфа Гитлера Леонид Млечин.

- Как факир Вася Иванов перемещает ощущения. Как я вылечил болезни глаз. Уникальные советы, оригинальные методики П. В. Аркадьев, И. А. Москаленко, Р. А. Иванова. Какие контактные линзы выбрать — мягкие или жесткие.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Претензии при заказе лимузинов

Претензии при заказе лимузинов  Макияж глаз если не видно верхнего века

Макияж глаз если не видно верхнего века  Глазная клиника в ростове на дону сокол лечение катаракты стоимость

Глазная клиника в ростове на дону сокол лечение катаракты стоимость