Исследование: роль иммунитета в лечении ретинопатии

Новый доклад, опубликованный в Интернете, в The FASEB Journal, может указать путь к новым методам лечения или созданию лекарства от распространенной причины слепоты - пролиферативной ретинопатии. В частности, ученые обнаружили, что иммунная система организма не только помогает защититься от внешних патогенов. Она также помогает устранять ухудшающие зрение патологические сосуды, оставляя здоровые клетки и ткани нетронутыми. Это открытие имеет большое значение, так как сетчатка является частью центральной нервной системы и ее клетки не могут быть заменены в случае их гибели. Определение способов использования врожденного иммунитета для того, чтобы «очистить» сетчатку от патологических сосудов может помочь найти лечение, способное предотвратить или задержать прогрессирование слепоты либо восстановить зрение.

«Наши результаты – это начало идентификации новой роли врожденного иммунитета, с помощью которого эндогенные медиаторы выборочно нацеливаются на патологическую сосудистую сеть сетчатки для удаления, - сказал Кип М. Коннор, доктор фармацевтики, участник исследования, проводившегося кафедрой офтальмологии Гарвардского медицинского колледжа и Массачусетской клиники глазных и ушных заболеваний в Бостоне, штат Массачусетс.- Мы надеемся, что будущие исследования позволят разработать конкретные методы терапии, в которых это знание будет использовано для улучшения зрения и качества жизни пациентов, страдающих от диабетической ретинопатии или ретинопатии недоношенных».

Коннор и его коллеги сравнили две группы мышей: генетически модифицированную с недостаточной активностью комплемента врожденной иммунной системы и нормальную группу с полнофункциональной системой врожденного иммунитета. Исследователи поместили обе группы в среду, которая индуцировала неправильный рост кровеносных сосудов в глазу, имитируя процесс, происходящий при многих глазных заболеваниях человека. У мышей с функциональной недостаточностью врожденной иммунной системы развитие кровеносных сосудов было значительно более неправильным, чем у нормальных. Этим подтверждается, что система комплемента является основным регулятором аномального роста кровеносных сосудов в глазу.

Важно отметить, что у нормальных мышей ученые смогли визуализировать нацеливание иммунной системы и уничтожение исключительно патологических кровеносных сосудов, оставляя здоровые клетки невредимыми.

«Знание того, как система комплемента работает, чтобы сохранять нашу сетчатку чистой, является важным первым шагом на пути к-новых методам лечения, которые могли бы имитировать эту деятельность,- сказал Джеральд Вейсман, доктор медицинских наук, главный редактор The FASEB Journal. - Это новое понимание того, как пролиферативная ретинопатия отнимает у нас зрение, и надежда ясно видеть путь впереди».

ДИАБЕТИЧЕСКАЯ РЕТИНОПАТИЯ

Патогенез, клиника, диагностика, лечение и профилактика диабетического поражения органа зрения у детей, подростков и юношей имеют те же основные закономерности, что и у взрослых больных. Однако наряду с этим существуют и некоторые особенности, связанные с лабильностью ювенильного сахарного диабета, особенно выраженные в период полового созревания, с быстрым прогрессированием тяжести заболевания, наличием у подавляющего большинства детей и подростков инсулинзависимого СД или СД 1 типа, а также другими факторами.

При СД в большей или меньшей степени поражаются все оболочки и ткани глазного яблока (роговица, хрусталик, сосудистая и сетчатая оболочки, стекловидное тело), зрительный нерв, придаточный аппарат (веки, коньюктива, глазодвигательные мышцы).

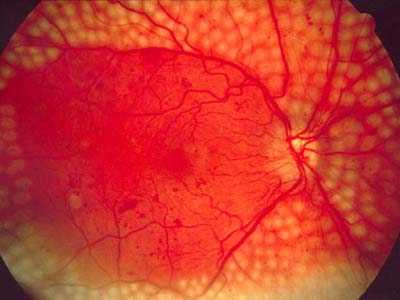

Диабетическая ретинопатия (ДР) – микроангиопатия сосудов сетчатки глаза при сахарном диабете, в терминальной стадии приводит к полной потере зрения.

Диабетическая ретинопатия относится к наиболее частым и наиболее тяжелым проявлениям диабетических микроангиопатий и нейропатий и носит специфический характер. ДР занимает одно из ведущих мест среди причин необратимой слепоты и инвалидности по зрению трудоспособных людей. Слепота у больных СД наступает в 25 раз чаще, чем в общей популяции. Частота ДР колеблется по данным разных авторов от 16 до 90%.

Анализ зависимости частоты ДР от продолжительности СД показал активное формирование сосудистых поражений сетчатки в первые 10 лет заболевания у молодых пациентов. Однако, даже при продолжительности ювенильного СД до 1 года была выявлена частота ДР 19,2%, а при длительности 6-10 лет – 49,1%.

Распространенность и тяжесть ДР и ее осложнений у взрослых с СД 1 типа, манифестировавшим в детском возрасте, определяет целесообразность изучения особенностей течения ДР в возрастном аспекте у больных с СД 1 типа.

Патогенез диабетической ретинопатии по современным представлениям определяется как общими причинами, ведущими к развитию микроангиопатии так и факторами, специфичными для органа зрения. Факторами риска развития ДР считают нарушение углеводного обмена, длительность декомпенсации СД, гиперхолестеринемию, систолическую артериальную гипертензию, избыточную массу тела, протеинурию, кетоацидоз, инфекционные заболевания и др.

Установлено, что скорость и степень развития ретинопатии в первую очередь зависят от тяжести гипергликемии и длительности СД. Хроническая гипергликемия, являясь первопричиной развития ДР, ведет к целому ряду метаболических нарушений в различных тканях глаза. С помощью электроэлиминирования в эксперименте и клинике установлено, что уже на ранних стадиях ДР увеличивается количество сахаров и азотсодержащих субстанций в тканях глаза, главным образом во влаге передней камеры, хрусталике и стекловидном теле.

Высокая концентрация глюкозы, создавая гиперосмолярное состояние, повышает адгезию нейтрофилов к монослою ретинальных эндотелиальных клеток. При ДР повышается сывороточный уровень молекулярной адгезии для лейкоцитов. Установлено, что системная активация лейкоцитов может приводить к окклюзии капилляров с последующим высвобождением факторов роста, ведущих к ангиогенезу.

На уровне сетчатой и сосудистой оболочек глаза проявляются сосудистые метаболические нарушения, ведущие к веностазу, развитию местного ацидоза и усилению анаэробного метаболизма, и, в конечном итоге, – к ретинальной гипоксии и развитию пролиферативных процессов.

Исследования иммунологических показателей у больных с пролиферативной ДР выявили Т-клеточный иммунодефицит со снижением активности Т-супрессоров, а также изменение гуморального звена иммунитета со снижением содержания В-лимфоцитов и дисиммуноглобулинемией. В сыворотке крови были выявлены антиинсулиновые антитела, установлено повышение концентрации циркулирующих иммунных комплексов в крови и во влаге передней камеры глаза, особенно при пролиферативной диабетической ретинопатии (ПДР). Показано, что выработка антител к инсулину тем более выражена, чем моложе больные с СД 1 типа. Установлено повышение содержания IgA и IgG у больных с ПДР, выявлены антитела к антигенам сетчатой оболочке, стекловидного тела и увеальной ткани в крови больных СД 1 типа. Иммунокомплексный характер патологии микроциркуляторного русла у больных ДР подтверждается выявленными нарушениями системы комплемента и фагоцитарной активности. Понижение фагоцитарной активности у больных с СД приводит к тому, что иммунные комплексы задерживаются в базальных мембранах сосудов сетчатки, что способствует повышению проницаемости гематоофтальмического барьера. Таким образом, антигены тканей глаза могут попадать в кровяное русло и к органам иммунитета, что способствует развитию аутоиммунных процессов, имеющих существенное значение в прогрессировании дистрофических процессов в тканях глаза при СД.

Классификация и клинические проявлений диабетической ретинопатии

Диабетическая ретинопатия является серьезным и достаточно опасным осложнением при сахарном диабете. При этом заболевании поражаются сосуды сетчатой оболочки глаза, и проявляется у более 85% населения, страдающих этим тяжелым недугом, чаще, когда наблюдается длительное и стабильное повышение сахара в крови на протяжении всей болезни. К этому можно добавить ослабление иммунитета.

Первым характерным признаком диабетической ретинопатии является снижение остроты зрения и появление мелких кровоизлияний. Статистика утверждает, что те, у кого обнаружено данное заболевание, слепнут в 25 раз чаще, чем те, у кого его нет. Ретинопатия, в начальной стадии своего развития, протекает бессимптомно, она никак не дает о себе знать, но современная медицина позволяет обнаружить признаки заболевания и на ранней стадии его развития. Поэтому, если замечено периодическое повышение сахара в крови, лучше пройти обследование, дабы предупредить или остановить дальнейшее развитие болезни.

Что нужно делать, если обнаружено заболевание диабетическая ретинопатия?

Прежде всего, соблюдение строжайшей диеты, которая разработана индивидуально для каждого.Стоит обратить внимание на те продукты, в которых содержатся витамины А, В, С, Е, РР, кроме этого, фолиевую кислоту. Все это помогает нормальному функционированию сетчатки глаза.Также полезны продукты, где содержится цинк, медь, селен, хром, так как они улучшают обмен веществ и способствуют восстановлению тканей глаза.

Прежде всего, соблюдение строжайшей диеты, которая разработана индивидуально для каждого.Стоит обратить внимание на те продукты, в которых содержатся витамины А, В, С, Е, РР, кроме этого, фолиевую кислоту. Все это помогает нормальному функционированию сетчатки глаза.Также полезны продукты, где содержится цинк, медь, селен, хром, так как они улучшают обмен веществ и способствуют восстановлению тканей глаза.Народные средства для лечения

При ретинопатии хорошо помогает крапива. Из свежих листьев можно приготовить сок и пить по стакану ежедневно. Также листья крапивы можно добавлять в овощные салаты, готовить супы.

В рецептах часто встречается алоэ. Из него приготовить сок. Алоэ должен быть не моложе 3 лет. Нужно выбрать самые мясистые листья, аккуратно срезать, хорошо промыть, завернуть в бумагу, лучше пергамент и подержать в холодильнике (нижняя полка) около 12 дней. Затем листья измельчить и пропустить через блендер или мясорубку. С помощью марли хорошо отжать и профильтровать через плотную ткань, затем минуты 3 прокипятить. Сок хранить нельзя, он теряет свои качества, так что готовим его перед самым употреблением. Пить по чайной ложке не менее 3-х раз в день, лучше до приема пищи минут за 30. Также сок можно закапывать в глаза по 2-3 капли на ночь. Но здесь нужно быть осторожным, закапывайте сок алоэ в глаза, только если рекомендовал врач.

В рецептах часто встречается алоэ. Из него приготовить сок. Алоэ должен быть не моложе 3 лет. Нужно выбрать самые мясистые листья, аккуратно срезать, хорошо промыть, завернуть в бумагу, лучше пергамент и подержать в холодильнике (нижняя полка) около 12 дней. Затем листья измельчить и пропустить через блендер или мясорубку. С помощью марли хорошо отжать и профильтровать через плотную ткань, затем минуты 3 прокипятить. Сок хранить нельзя, он теряет свои качества, так что готовим его перед самым употреблением. Пить по чайной ложке не менее 3-х раз в день, лучше до приема пищи минут за 30. Также сок можно закапывать в глаза по 2-3 капли на ночь. Но здесь нужно быть осторожным, закапывайте сок алоэ в глаза, только если рекомендовал врач.

Хорошо принимать цветочную пыльцу (продается в аптеке без рецепта). Можно до 3-х раз в сутки по чайной ложке. Опять же, если у вас нет аллергии на цветочную пыльцу.

Хорош настой календулы. Его очень просто приготовить: 3ч.л. календулы (цветки) залить пол литрами воды (должен быть кипяток), выдержать 3 часа и процедить. Пить по половине стакана не менее 4-х раз в сутки. Этим же настоем можно промывать глаза.

Имеется рецепт настоя черники: ягоды (1 ст.л.) заливаются стаканом воды (обязательно кипяток) и настаивать час. Настой выпивается в течение дня.

Сок брусники, причем, ежедневное его употребление, может помочь при диабетической  ретинопатии на начальной стадии ее развития.

ретинопатии на начальной стадии ее развития.

Достаточно хороший эффект дает следующий сбор: корень лопуха (предварительно измельчить), кора и листья ивы (также измельчить), мята, листья березы, брусники, грецкого ореха, крапивы, толокнянка, спорыш, створки фасоли. Все берется в равных долях и хорошо перемешивается, затем 1 ст.л. сбора заливаем 0,5 литра воды (обязательно кипяток), настаивать час. Пить по 0,5 стакана (не забывайте процедить) до приема пищи 3 месяца бес перерыва.

Профилактика ретинопатии диабетической заключается, прежде всего, в постоянном наблюдении у врача и необходимой терапии. К тому же, периодическое исследование глазного дна: у больных сахарным диабетом. без выраженной ретинопатии рекомендуют каждые полгода, а у кого проявились признаки ретинопатии – не менее 1 раза в 3 месяца. Помните, все в ваших руках и берегите себя!

Запись была сделана в рубрике «Эндокринная система » 1 октября 2014 пользователем Антонина.

Навигация по публикации

Источники:

, ,

Следующие статьи

- Ротация торических ИОЛ наблюдалась в глазах с большой осевой длиной

- Светочувствительная сетчатка создана из стволовых клеток человека

- Синдром сухого глаза после Ласик и ФРК

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Претензии при заказе лимузинов

Претензии при заказе лимузинов  Макияж глаз если не видно верхнего века

Макияж глаз если не видно верхнего века  Глазная клиника в ростове на дону сокол лечение катаракты стоимость

Глазная клиника в ростове на дону сокол лечение катаракты стоимость