Врожденная катаракта у детей 7 лет

У ребенка врожденная катаракта

Симптомы, варианты лечения.

Причины возникновения врожденной катаракты у детей остаются загадкой для многих врачей. В некоторых случаях виной оказываются гены, но все же наиболее часты случаи, когда ребенок, подверженный этому заболеванию рождается у совершенно здоровых родителей. Наиболее частой причиной появления катаракты являются инфекционные болезни, перенесенные будущей матерью в течение беременности. Речь идет о таких заболеваниях, как герпес, цитомегаловирусная инфекция и прочие инфекционные болячки. Современные аппараты в ходе беременности женщины могут отслеживать все заболевания у малыша, поэтому стоит подготовиться к лечению заранее. Как проявляется катаракта? Как правило, дети жалуются на то, что видят предметы нечеткими и размытыми.

Поэтому родителям стоит особенно пристальное внимание уделить этой проблеме – без промедления обращайтесь к врачу, если:

• вы замечаете, что ваш малыш постоянно трет свои глазки,

• частенько закрывает один глазик,

Как же исправить эту ситуацию, ведь здоровые глаза так много значат. К счастью, современная медицина сейчас настолько развита, что хирургические операции на глаза проходят практически безболезненно и без видимых негативных последствий для ребенка. Единственное требование, которое нужно выполнять обязательно, это носить некоторое время повязку на оперированном глазу. Особенно следите за тем, чтобы малыш сдерживал свои эмоции и не напрягался, дабы не разошлись швы на глазу.

Портал Questionsmoms.ru советует родителям не откладывать визит к офтальмологу после операции, именно врач сможет подобрать капли для глаз вашего малыша, их необходимо капать некоторое время. Редки случаи, когда приходится делать повторную операцию, но вариант такой следует учитывать.

Зрение у детей

Особенности зрительной системы у детей

Нормальное функционирование зрительной системы ребенка — необходимое условие не только для обеспечения самого зрительного процесса, но и для развития всех органов и систем организма, т.к. глаз — это не только орган зрения, но и "потребитель" световой энергии.

Особенно важным для дальнейшего нормального функционирования зрительной системы ребенка является правильная закладка и развитие органа зрения еще до рождения. Существуют особые критические периоды развития, когда закладка того или иного органа становится особенно чувствительной к различным повреждающим факторам. Результаты клинических наблюдений свидетельствуют о том, что нарушения в развитии глаза могут вызываться:

- авитаминозом А (слепота)

- влиянием хлорида лития (циклопия, анофтальм) и роданида натрия (гидрофтальм)

- гипоксией (катаракта. недоразвитие)

- диагностической рентгенографией беременных (микрофтальм, катаракта, слепота)

инфекционными болезнями, избыточным или длительным введением препаратов при сахарном диабете (аплазия зрительного нерва, слепота, катаракта) и т. д.

Однако изменения могут быть обусловлены и влиянием врожденно-наследственных факторов. К моменту рождения глаз ребенка, в случае нормального дородового развития, имеет все оболочки, однако существенно отличается по размерам, массе, гистологической структуре, физиологии и функциям от глаза взрослого.

Глаз новорожденного

Глаз новорожденного имеет значительно более короткую, чем у взрослого, переднезаднюю ось (ок. 16–18 мм) и, соответственно, более высокую (80,0–90,9D) преломляющую силу. К году, переднезадний размер глазного яблока ребенка увеличивается до 19,2 мм. к 3-м годам — до 20,5 мм. к 7-ми — до 21,1 мм. к 10-ти — до 22 мм. к 15-ти годам составляет около 23 мм. и к 20–25-ти — примерно 24 мм. Однако, величина и форма глазного яблока зависят от вида и величины того или иного вида рефракции (нарушения рефракции — миопия. гиперметропия. нормальная рефракция — эмметропия). Размеры глазного яблока ребенка имеют большое значение при оценке вида и стадии глазной патологии (врожденная глаукома. близорукость и др.).

Как правило, у детей при рождении и в младшем возрасте глаз имеет гиперметропическую рефракцию — дальнозоркость (по данным исследований она выявлена в 92,8% всех исследованных глаз в возрасте до 3 лет, нормальная рефракция и близорукость в этом возрасте — соответственно 3,7 и 2%). Степень дальнозоркости составляет в среднем 2,0–4,0D. По мере роста глаза рефракция глаза смещается в сторону нормальной. В первые 3 года жизни ребенка происходит интенсивный рост глаза, а также уплощение роговицы и особенно хрусталика.

Роговица

— это основная преломляющая структура глаза. Ширина (или горизонтальный диаметр) роговицы у новорожденных в среднем 8–9 мм. к году — 10 мм. к 11 годам — 11,5 мм. что почти соответствует диаметру роговицы у взрослых. Рост роговицы, увеличение ее размеров происходит за счет растягивания и истончения ткани. Толщина центральной части роговицы уменьшается в среднем с 1,5 до 0,6 мм, а по периферии — с 2,0 до 1,0 мм. Радиус кривизны передней поверхности роговицы новорожденного равен в среднем 7,0 мм, с возрастом происходит некоторое ее уплощение и к 7 годам кривизна составляет в среднем 7,5 мм, как и у взрослых (кривизна роговицы может варьироваться от 6,2 до 8,2 мм, в зависимости от вида и величины рефракции глаза). Преломляющая сила роговицы изменяется в зависимости от возраста обратно пропорционально радиусу кривизны: у детей первого года жизни она составляет в среднем 46–48 D, а к 7 годам, как и у взрослых, — около 42–44 D. Сила преломления роговицы в вертикальном меридиане почти всегда примерно на 0,5 D больше, чем в горизонтальном, что и обуславливает, так называемый, "физиологический" астигматизм .

В первые месяцы жизни ребенка роговица малочувствительна вследствие еще не закончившегося функционального развития черепных нервов. В этот период особенно опасно попадание в конъюнктивальный мешок инородных тел, которые не вызывают раздражения глаз, боли и беспокойства ребенка и, следовательно, могут привести к тяжелым повреждениям роговицы (кератиту) вплоть до ее разрушения. В дальнейшем чувствительность роговицы повышается и у годовалого ребенка она почти такая же, как и у взрослого. См. строение роговицы глаза.

Радужная оболочка

Радужная оболочка — передняя часть сосудистой оболочки глаза, образует вертикально стоящую диафрагму с отверстием в центре — зрачком, регулирующим поступление света внутрь глаза в зависимости от внешних условий. Радужная оболочка может иметь различную окраску — от голубой до черной. Цвет ее зависит от количества содержащегося в ней пигмента меланина: чем больше пигмента, тем темнее радужная оболочка; при отсутствии или малом количестве пигмента эта оболочка имеет голубой или светло-серый цвет. У детей в радужной оболочке мало пигмента, поэтому у новорожденных и детей первого года жизни она голубовато-сероватая. Окончательно цвет радужки формируется к 10–12 годам. У детей грудного возраста плохо развиты мышечные волокна, расширяющие зрачок и поэтому зрачок узкий (2–2,5 мм). К 1–3-ем годам зрачок приобретает размеры, характерные для взрослых (3–3,5 мм).

Хрусталик

— вторая важнейшая оптическая система, на долю которой приходится около одной трети преломляющей силы глаза (до 20,0 D). Хрусталик обладает свойством изменять кривизну своей передней поверхности и приспосабливать глаз к ясному видению предметов, расположенных на различном расстоянии (функция аккомодации). Форма и величина хрусталика существенно меняется с возрастом. У новорожденных форма хрусталика приближается к шаровидной, его толщина составляет примерно 4 мм, диаметр — 6 мм, кривизна передней поверхности — 5,5 мм. В зрелом и пожилом возрасте толщина хрусталика достигает 4,6 мм, а диаметр — 10 мм, при этом радиус кривизны передней поверхности увеличивается до 10 мм, а задней — до 9 мм. Соответственно меняется и преломляющая сила хрусталика: если у детей она составляет порядка 43,0 D, то у взрослых — 20,0 D.

Сетчатка

— важнейшая составляющая зрительного анализатора, являющаяся его периферическим звеном. Сложнейшая структура позволяет сетчатке первой воспринимать свет, обрабатывать и трансформировать световую энергию в нервный импульс, который далее по цепочке нейронов передается в зрительные центры коры головного мозга, где и происходит восприятие и переработка зрительной информации. Сетчатка является внутренней оболочкой глазного яблока, выстилающей глазное дно. Самым важным местом сетчатки является так называемое желтое пятно (macula) с центральной (0,075 мм) областью (fovea centralis). Эта область наилучшего восприятия зрительных ощущений.

У новорожденного сетчатка состоит из 10 слоев:

- пигментного эпителия;

- слоя палочек и колбочек;

- наружной пограничной мембраны;

- наружного ядерного слоя;

- наружного плексиформного (сетчатого) слоя;

- внутреннего ядерного слоя;

- внутреннего плексиформного слоя;

- слоя ганглиозных и мультиполярных клеток;

- слоя нервных волокон;

- внутренней пограничной мембраны.

Первые четыре слоя относятся к светочувствительному аппарату сетчатки, а остальные составляют мозговой отдел. После первого полугодия и по мере роста глаза растягиваются и истончаются не только наружные, но и внутренние слои сетчатки. В связи с этим значительные изменения претерпевает сетчатка в макулярной и особенно фовеолярной (центральной) области: здесь остаются лишь 1; 2; 3-й и 10-й слои, что и обеспечивает в будущем высокую разрешающую зрительную способность этой зоны. См. строение сетчатки .

Передняя камера глаза

Передняя камера глаза ограничена спереди задней поверхностью роговицы, по периферии (в углу) — корнем радужки, ресничным телом, сзади — передней поверхностью радужки, а в зрачковой области — передней капсулой хрусталика. К моменту рождения ребенка передняя камера глаза уже сформирована, однако по форме и размерам она значительно отличается от камеры у взрослых. Это объясняется наличием короткой переднезадней оси глаза, своеобразием формы радужной оболочки и шаровидной формой передней поверхности хрусталика. Важно знать, что задняя поверхность радужной оболочки тесно контактирует с межзрачковой областью передней капсулы хрусталика.

У новорожденного глубина передней камеры в центре (от роговицы до передней поверхности хрусталика) достигает 2 мм, а угол камеры острый и узкий, к году камера увеличивается до 2,5 мм, а к 3 годам она почти такая же, как у взрослых, т. е. около 3,5 мм; угол камеры становится более открытым. Во внутриутробном периоде развития угол передней камеры закрыт мезодермальной тканью, однако к моменту рождения эта ткань в значительной мере рассасывается. Задержка в обратном развитии мезодермы может привести к повышению внутриглазного давления еще до рождения ребенка и развитию гидрофтальма (водянка глаза).

Около 5% детей рождаются с закрытым отверстием слезно-носового канала, но под влиянием слезной жидкости ткань («пробка») в первые дни почти всегда рассасывается, и начинается нормальное отведение слезы. В противном случае, прекращается отток слезы, образуется ее застой и возникает дакриоцистит новорожденных .

Глазница

Глазница является защитным костным остовом, вместилищем глаза и основных его придатков. Характерные особенности глазницы новорожденного состоят в том, что ее горизонтальный размер больше вертикального, глубина глазницы невелика и по форме она напоминает трехгранную пирамиду, ось которой сходится вперед, что иногда может создавать видимость сходящегося косоглазия. Хорошо развита только верхняя стенка глазницы. В процессе роста, в основном за счет увеличения больших крыльев основной кости, развития лобной и верхнечелюстной пазух, глазница становится глубже и приобретает вид четырехгранной пирамиды, направление оси выравнивается, в связи с чем, увеличивается межзрачковое расстояние. К 8-10 годам форма и размеры глазницы почти такие же, как у взрослых.

После рождения ребенка зрительный анализатор проходит определенные этапы развития. среди которых основные пять:

- формирование области желтого пятна и центральной области сетчатки в течение первого полугодия жизни; из 10 слоев сетчатки остаются в основном четыре — это зрительные клетки, их ядра и бесструктурные пограничные мембраны;

- увеличение функциональной мобильности зрительных путей и формирование их в течение первого полугодия жизни;

- совершенствование зрительных клеточных элементов коры и корковых зрительных центров в течение первых 2 лет жизни;

- формирование и укрепление связей зрительного анализатора с другими анализаторами в течение первых лет жизни;

- морфологическое и функциональное развитие черепных нервов в первые (2-4) месяцы жизни.

Смотрите так же:

Автореферат и диссертация по медицине (14.01.07) на тему: Разработка системы медицинской реабилитации детей с односторонними врожденными катарактами

Автореферат диссертации по медицине на тему Разработка системы медицинской реабилитации детей с односторонними врожденными катарактами

На правах рукописи

Судовская Татьяна Викторовна

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОДНОСТОРОННИМИ ВРОЖДЕННЫМИ КАТАРАКТАМИ

14.01.07 - глазные болезни

Автореферат 4840205

диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук

1 1 МАР 2011

Москва - 2011

4840205

Работа выполнена в ФГУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития

(директор - Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н. профессор В.В. Нероев)

Научный консультант: Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Владимирович Нероев

Официальные оппоненты:

доктор медицинских наук, профессор Анатолий Викторович Степанов доктор медицинских наук, профессор Алла Алексеевна Рябцева доктор медицинских наук Людмила Николаевна Зубарева

Ведущая организация: ГОУ дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия последипломного образования» Росздрава

на заседании диссертационного совета Д.208.042.01 при ФГУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России по адресу: 105062, г. Москва, ул. Садовая - Черногрязская, д. 14/19.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России по адресу: 105062, г. Москва, ул. Садовая - Черногрязская, д. 14/19.

Защита состоится <

г. в 14 часов

Автореферат разослан

Учёный секретарь диссертационного совета

доктор медицинских наук И.А.Филатова

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Врожденные катаракты, по данным A.B. Хватовой (1982,2003,2006) и Е.С. Либман (2003), являются одной из основных причин слепоты и слабовидения у детей и занимают значительное место в структуре инвалидности по зрению - от 10,0% до 19,5%.

Односторонние помутнения хрусталика встречаются у детей с врожденными катарактами в 15,0 - 16,0% случаев (Хватова A.B. 1977; Ковалевский Е.И. 1985).

Односторонние врожденные катаракты (ОВК) являются одной из мало изученных проблем детской офтальмологии. В настоящее время отсутствуют систематизированные данные по клинико-анатомическим и функциональным особенностям ОВК, не разработана их классификация, не определены четкие показания и противопоказания к операциям, сроки их проведения и прогноз. Отсутствует дифференцированная тактика хирургического лечения ОВК, что необходимо в связи с их клинико-функциональным полиморфизмом. Значительная часть ОВК сочетается с синдромом первичного персистирующего гиперпластического стекловидного тела (11111 CT). Не изучены клинико-анатомические особенности, характер и степень поражения зрительного нерва при этой патологии.

В литературе последних лет имеются немногочисленные работы по ОВК, основанные на небольшом клиническом материале и посвященные, в основном, результатам хирургического лечения (Казакбаев А.Г. 1996; Азнабаев М.Т. 1997,2002; Боброва Н.Ф. 2002; Anteby I. 2002; Paysse Е. 2002).

Несомненно, что оптимальным средством коррекции афакии у детей является имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) (Азнабаев М.Т. 1988; Зубарева Л.Н. 1993; Круглова Т.Б. 1996; Боброва Н.Ф. 2002; Аветисов С.Э. 2003). Однако при ОВК у значительного числа детей в виду существующей патологии глазного яблока, амблиопии высокой степени, показания к имплантации существенно ограничены. В настоящее время значительно

повысилась эффективность хирургического лечения ОВК, но функциональные исходы часто не соответствуют полученным анатомическим результатам, что обусловлено амблиопией, врожденными аномалиями глазного яблока и развитием воспалительных осложнений в послеоперационном периоде (Аветисов С.Э. 1987; Куман И.Г. 1988; Круглова Т.Е. 1996; Шиловских О.В. 2008). В реабилитации детей с ОВК нет четких рекомендаций по комплексному лечению сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутствующей ей амблиопии, которые остаются основными причинами, значительно снижающими зрительные функции ребенка. До настоящего времени не разработана рациональная система реабилитации детей с ОВК.

Цель исследования

Разработать систему медицинской реабилитации детей с односторонними врожденными катарактами на основании изучения этиологических, клинико-анатомических и функциональных особенностей, а также результатов лечения данной патологии.

Задачи исследования

1. Изучить и систематизировать данные по клинико-анатомическим и функциональным особенностям ОВК, разработать их классификацию, выделить основные виды ОВК.

2. Изучить анатомические и функциональные результаты хирурго-плеоптического лечения при разных видах ОВК. Определить показания и противопоказания к операциям, их сроки, рациональную тактику в зависимости от вида и клинической формы катаракты.

3. Изучить особенности и разработать клиническую классификацию ОВК, сочетающихся с синдромом 11111 СТ. Провести патогистологические исследования фиброваскулярного тяжа и ретрохрусталиковой мембраны (РХМ), удаленных в ходе операции.

4. Разработать новые способы лечения ОВК, сочетающихся с синдромом 11111СТ, с применением неинвазивной ИАГ- лазерной хирургии.

5. Изучить клинико - функциональное состояние зрительного анализатора у детей с ОВК на больном и парном факичном глазу.

6. Определить роль гуморального иммунитета, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в развитии послеоперационных осложнений воспалительного характера.

7. Разработать и изучить эффективность 2-х этапного комплексного метода лечения сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутствующей ей амблиопии.

8. Определить этапы и составные части системы медицинской реабилитации детей с ОВК.

Научная новизна

Впервые разработана система медицинской реабилитации детей с ОВК, включающая дифференцированную микрохирургическую тактику,

оптимальную коррекцию афакии и методы лечения сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутствующей ей амблиопии с учетом выявленных клинических особенностей патологии.

Впервые на основе изучения клинико-анатомических и функциональных особенностей ОВК разработана их клиническая классификация с учетом вида катаракты, ее формы, характера помутнения хрусталика, степени снижения остроты зрения, наличия сопутствующей патологии глазного яблока и состояния парного глаза. Выделено 3 вида катаракт: ОВК без микрофтальма, ОВК с микрофтальмом, ОВК с синдромом ППГСТ.

Разработана и обоснована дифференцированная рациональная тактика хирургического лечения ОВК в зависимости от вида ОВК, клинической формы катаракты и сопутствующей ей глазной патологии.

Предложена и внедрена в клиническую практику тактика отсроченного неинвазивного ИАГ-лазерного заднего капсулорексиса при врожденном фиброзе задней капсулы хрусталика, которая позволила снизить число интра-и послеоперационных осложнений с 18,6% до 6,8%.

Впервые разработана клиническая классификация синдрома ППГСТ с учетом диаметра фиброваскулярного тяжа, наличия РХМ, клинической формы катаракты, степени снижения остроты зрения, наличия сопутствующей патологии, состояния парного глаза.

Впервые при ОВК с синдромом ППГСТ проведены патогистологические исследования фиброваскулярного тяжа и РХМ, удаленных в ходе операции. Получены новые данные об их морфологии и анатомии. Гистологическими исследованиями установлено, что первичное персистирующее

гиперпластическое стекловидное тело с формированием фиброваскулярного тяжа с функционирующей или атрезированной гиалоидной артерией и РХМ составляют гиалоидную систему глаза ребенка. Проведенные исследования позволили разработать рекомендации к срокам проведения реконструктивных операций при ОВК с синдромом ППГСТ.

Впервые на основании результатов комплексного УЗ-исследования изучены эхографические параметры, акустическая плотность

фиброваскулярного тяжа и РХМ, состояние кровотока гиалоидной системы глаза ребенка. На этом основании впервые определены сроки операций, показания и противопоказания к хирургическому лечению, функциональный прогноз в зависимости от степени синдрома ППГСТ.

Впервые разработаны и внедрены в практику новые способы лечения ОВК с синдромом ППГСТ I - III степени с применением неинвазивной ИАГ-лазерной хирургии (патент РФ № 2239401, приоритет от 10.11.2004; патент РФ № 2282424, приоритет от 27.08.2006).

Впервые проведенная при синдроме ППГСТ ретинальная томография позволила выявить врожденные изменения диска зрительного нерва (ДЗН), что, наряду с амблиопией, объясняет низкие функциональные результаты оптико-реконструктивных операций. Учитывая выявленную патологию были предложены патогенетически ориентированные методы лечения в реабилитации детей с ОВК.

Анализ функционального состояния зрительного анализатора на глазах с ОВК - показателей ЭФИ: электроретинограммы (ЭРГ), зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) позволил определить критерии функционального прогноза при различных видах ОВК.

Впервые у детей с ОВК проведено клинико-функциональное исследование парных факичных глаз, которое позволило в 57,0% случаев выявить различную глазную патологию; в 24,9% случаев отмечены изменения ЗВП, в 5,8% - показателей общей ЭРГ.

У детей с ОВК установлена достоверная взаимосвязь между нарушениями в системе гуморального иммунитета и течением послеоперационного периода.

Разработан 2-х этапный комплексный метод лечения сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутствующей ей амблиопии с применением физических методов - магнитотерапии, чрескожной электростимуляции, цветотерапии, биорезонансной терапии, рефлексотерапии, компьютерных программ и окклюзии здорового глаза.

Впервые выделены и обоснованы основные этапы медицинской реабилитации детей с ОВК.

Практическая значимость работы

Внедрение в практику системы медицинской реабилитации детей с ОВК позволило повысить зрительные функции у 90,2 % детей.

Разработанная клиническая классификация ОВК способствует улучшению ранней диагностики, определению показаний и противопоказаний к операциям, сроков их проведения. Дифференцированная тактика хирургического лечения ОВК в зависимости от вида, формы катаракты и сопутствующей патологии глаза позволяет значительно снизить число интра- и послеоперационных осложнений, а также улучшить функциональные результаты.

Разработанная рабочая классификация синдрома ППГСТ облегчает его диагностику и выбор методов хирургического лечения. Внедрение новых,

эффективных способов лечения ОВК, сочетающихся с синдромом ППГСТ, с использованием неинвазивной ИАГ- лазерной хирургии позволяет значительно снизить травматичность операций, сократить частоту операционных осложнений с 26,6 % до 8,3%, улучшить функциональные результаты лечения.

Предложена рациональная тактика отсроченного неинвазивного ИАГ-лазерного заднего капсулорексиса при врожденном фиброзе задней капсулы хрусталика, что позволило снизить число интра- и послеоперационных осложнений с 18,6 % до 6,8%.

Доказана целесообразность проведения ЭФИ с целью определения функционального прогноза, необходимость обследования парных факичных глаз для разработки рациональной тактики реабилитационных мероприятий у этого контингента детей.

Показана необходимость иммунологического обследования детей с ОВК, что позволяет выявить среди них группу риска с возможным развитием послеоперационных осложнений воспалительного характера.

Внедрение в практику разработанного 2-х этапного комплексного метода лечения сочетайной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутствующей ей амблиопии является наиболее эффективным и позволяет повысить функциональные результаты хирурго-плеоптического лечения в 90,2%.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Установлены клинико-анатомические и функциональные особенности ОВК, выделено 3 вида катаракт: ОВК без микрофтальма, ОВК с микрофтальмом, ОВК, сочетающиеся с синдромом ППГСТ. Разработана клиническая классификация ОВК, позволяющая определять показания и противопоказания к операциям, их оптимальные сроки, дифференцированную хирургическую тактику при разных видах катаракт.

2. Установлено, что наиболее благоприятными в плане функционального прогноза являются ОВК без микрофтальма, характеризующиеся наименьшим

числом интра- и послеоперационных осложнений, при них реже встречается сопутствующая патология глаза и патология парного глаза, по сравнению с ОВК и микрофтальмом и ОВК с синдромом Iii Ii СТ.

3. Разработана клиническая классификация ОВК, сочетающихся с синдромом 111И СТ. Это наиболее тяжелая врожденная патология, по прогнозу самый неблагоприятный вид катаракт в виду нередко возникающих при хирургическом вмешательстве осложнений геморрагического характера и сопутствующей патологии глазного яблока (микрофтальм, фиброваскулярный тяж, РХМ и др.). Гистологическими исследованиями установлено, что фиброваскулярный тяж и РХМ составляют гиалоидную систему глаза ребенка. Комплексное УЗ-исследование при ОВК с синдромом 11111 CT позволяет определить особенности состояния кровотока гиалоидной системы и установить показания к операциям, а также сроки их проведения.

4. Внедрение новых способов лечения ОВК с синдромом 11111 CT с применением неинвазивной ИАГ- лазерной хирургии позволяет значительно снизить число операционных осложнений с 26,6% до 8,3%, повысить функциональные исходы операций.

5. Проведение ретиналыюй томографии у детей с синдромом ППГСТ после операции дает возможность установить наличие врожденных изменений ДЗН - гипоплазии с элементами частичной атрофии, что наряду с амблиопией является причиной низких функциональных результатов.

6. Разработана рациональная тактика отсроченного неинвазивного ИАГ-лазерного заднего капсулорексиса при врожденном фиброзе задней капсулы хрусталика, который выявляется в 83,2% случаев, что позволило значительно снизить число интра- и послеоперационных осложнений с 18,6% до 6,8%.

7. Изучение функционального состояния зрительного анализатора у детей с ОВК на больном глазу позволило определить критерии функционального прогноза при различных видах ОВК. Впервые у детей с ОВК проведено клинико-функциональное исследование парных факичных глаз. В 57,0% случаев на них выявлена различная глазная патология, анатомо-

функциональные изменения, что имеет большое практическое значение: в 24,9% отмечены изменения ЗВП; в 5,8% - показателей общей ЭРГ.

8. У детей с ОВК, страдающих соматической патологией, обнаружены нарушения в системе гуморального звена иммунитета и установлена прямая зависимость между его изменениями и развитием экссудативной реакции, что чаще отмечено при экстракции ОВК, сочетающихся с микрофтальмом и синдромом ШИ СТ.

9. Разработанная система медицинской реабилитации детей с ОВК с внедрением 2-х этапного комплексного метода лечения сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутствующей ей амблиопии позволяет достичь устойчивого повышения зрительных функций в 90,2% случаев, что свидетельствует о ее эффективности.

Внедрение результатов работы в практику. Результаты исследований и практические рекомендации внедрены в повседневную клиническую работу Отдела патологии глаз у детей ФГУ «МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России и детской консультативной поликлиники. Материалы диссертации включены в учебную программу тематических декадников, клинической ординатуры по детской офтальмологии, ежемесячного сертификационного усовершенствования по курсу «Офтальмология», проводимого кафедрой глазных болезней ФЦЦО МГМСУ на базе ФГУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России (зав. кафедрой Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н. профессор В.В. Нероев). По теме диссертации получено 2 патента, издано 1 пособие для врачей.

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно-практической конференции «Актуальные вопросы детской офтальмохирургии» в МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца (2002г.), на межотделенческих конференциях отдела патологии глаз у детей (2003г, 2010г.), научно-практической конференции «Детская офтальмология. Итоги и перспективы» (Москва, 2006г.), на II Российском Общенациональном офтальмологическом Форуме с международным участием (Москва, 2009 г.).

Публикации. По результатам исследования опубликовано 48 научных работ, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК -10 работ, в материалах международных конференций - 3, издано пособий для врачей - 1. Получено 2 патента РФ на изобретение.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 315 страницах машинописного текста. Она включает в себя введение, обзор литературы, 8 глав собственного клинического материала, заключение, выводы, практические рекомендации. Материал исследования иллюстрирован 62 рисунками, 37 таблицами. Библиографический указатель состоит из 215 отечественных и 119 иностранных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материал н методы исследования. Методы лечения.

Клинико-функциональные, иммунологические исследования базируются на результатах обследования и лечения 430 детей с ОВК (860 глаз), из них мальчиков - 193 (44,9%), девочек - 237 (55,1%), наблюдавшихся с 1998 по 2010гг. в Отделе патологии глаз у детей (руководитель - д.м.н. профессор JI.A. Катаргина) ФГУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России. Длительность динамического наблюдения составила от 3 до 12 лет.

Возраст детей варьировал от полумесяца до 15 лет. Детей до 1 года было 129 (30,0%) человек, от 1 года до 3 лет - 168 (39,1%), от 4 до 6 лет - 71 (16,5%), от 7 до 15 лет-62 (14,4%). Большинство детей были в возрасте доЗ лет - 297 (69,1%) человек.

Комплексное офтальмологическое обследование детей с ОВК проводили до и после операции - в течение первого месяца каждые 10-14 дней, в течение последующих 6 месяцев - 1 раз в месяц, затем - 2 раза в год. Детей с частичными ОВК, которым операция не была показана, обследовали 2 раза в год в ходе проведения курсов лечения сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутсвующей ей амблиопии.

Офтальмологическое обследование включало: визометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, тонометрию,

тонографию и гониоскопию, комплексное ультразвуковое исследование (эхобиометрия, B-сканирование, цветовое допплеровское картирование), ЭРГ, ЗВП, компьютерную ретинотомографию.

Иммунологические исследования проведены 110 детям до и на 10-14 день после хирургического лечения на базе лаборатории иммунологии и вирусологии МНИИ ГБ им. Гельмгольца (руководитель - д.б.н. профессор О.С. Слепова) совместно с д.м.н. профессором J1.E. Теплинской. Определяли: реакции бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) с набором инфекционных антигенов, флюоресцирующих антител (РФА) для выявления антитоксоплазменных антител, концентрации сывороточных иммуноглобулинов (Ig) A, G, М методом радиальной иммунодиффузии по Манчини, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови (3% ПЭГ - 6000 тест). У детей с врожденным фиброзом задней капсулы хрусталика исследовали тканеспецифические антитела к S-антигену сетчатки, роговице, хрусталику в слезной жидкости (СЖ) и сыворотке крови (CK) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) с использованием стабильных эритроцитарных диагностикумов в модификации О.С. Слеповой (1991).

Гистологические исследования проведены у 30 детей с ОВК, сочетающимися с синдромом ППГСТ. Фиброваскулярный тяж и РХМ, удаленные в ходе хирургического вмешательства экстракции катаракты с витреошвартэктомией, изучены в отделении патологической анатомии и гистологии глаза (руководитель -д.м.н. профессор И.П. Хорошилова-Маслова).

Хирургические вмешательства проведены у 280 детей, возраст детей составил от 3 месяцев до 15 лет. Общее количество операций, включая лазерные и повторные, составило - 438. Все микрохирургические вмешательства выполняли с использованием микроскопа «OPMI» фирмы «Carl Zeiss» (Германия), хирургических систем «Ocutom» (США), «Мегатрон» (США), стандартного набора микрохирургических инструментов.

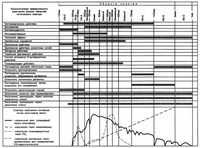

Основные типы хирургических вмешательств представлены в таблице 1.

Таблица 1

Методы хирургического лечения при разных видах ОВК

Методы операций ОВК без микрофтальма п=130 ОВК с микрофтальмом п=86 ОВК с синдромом ППГСТ п=64

Факоаспирация с имплантацией ИОЛ 14 9 -

Комбинированная лазерно-инструментальная экстракция с ИОЛ без ИОЛ 11 9 11 9 6

Аспирация-ирригация с имплантацией ИОЛ без ИОЛ 19 34 8 27 4 7

Аспирация-ирригация с задним капсулорексисом 21 - -

Аспирация-ирригация с задним капсулорексисом, передней витрэктомией 22 15 -

Комбинированные реконструктивные вмешательства - 7 23

Неинвазивный ИАГ-лазерный метод 24

Примечание: п - количество глаз

Впервые у 41 пациента с ОВК и синдромом ППГСТ были использованы новые, разработанные нами совместно с профессором A.B. Хватовой и д.м.н. H.H. Арестовой, неинвазивные ИАГ-лазерные методы хирургии (2 патента РФ на изобретение).

158 повторных операций включали: удаление вторичной катаракты с имплантацией ИОЛ (6), без ИОЛ (9), исправление косоглазия (14), антиглаукоматозные операции (2); ИАГ- лазерные операции: отсроченный задний капсулорексис (75), дисцизия вторичных катаракт (12), реконструкция передней камеры: формирование зрачка, дисцизия зрачковых мембран, передняя и /или задняя синехиотомия, гониосинехиотомия, иридотомия (40).

При ИАГ-лазерных вмешательствах использовали неодимовый ИАГ-лазер с длиной волны 1064 нм, длительностью импульса 2-3 не, диаметром фокального пятна - 30-50 мкм. Дополнительно применяли аргоновый лазер с длиной волны 488/514/529 нм, мощностью 0,05-1,0 Вт, длительность импульса составляла - 0,1-0,2 с, диаметр фокального пятна - 50-300 мкм. Использовали лазерную установку «Visulas-YAG-Argon -II» фирмы «Саг! Zeiss» (Германия), контактные линзы Абрахама и/или Гольдмана и дифференцированные энергетические режимы при разной патологии переднего отдела глаза.

Методика статистического анализа. Для обработки результатов исследований применяли методы вариационной статистики и корреляционный анализ. Проводили оценку средней арифметической (М), ошибки средней арифметической (±ш), достоверности различия по критерию Стъюдента (t), анализ распределения с использованием критерия X2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Этиология, клинико-анатомические и функциональные особенности, классификация односторонних врожденных катаракт у детей

Среди 2600 обследованных детей с врожденными катарактами односторонние помутнения хрусталика выявлены у 430 пациентов, что составило 16,5%.

По данным акушерского, гинекологического, соматического, вирусологического, микробиологического и иммунологического обследований матерей у 333 из 430 (77,4%) было выявлено наличие трансплацентарных инфекций, которые относятся к репродуктивно значимым. На основании анализа акушерского анамнеза у 336 (78,1%) матерей отмечена различная патология беременности и родов, из них у 8,6% выявлены хронические заболевания, осложняющие течение беременности и родов.

По результатам соматического обследования детей в 58,8% случаев после рождения была обнаружена различная патология, преимущественно сочетанная: поражение ЦНС, энцефалопатия, гипертензионный синдром,

гидроцефалия, невроз, родовая черепно-мозговая травма, недоношенность, врожденный порок сердца, тимомегалия, рахит, анемия, галактоземия, туберозный склероз, сифилис, незаращение верхнего неба, гемофилия.

Внутриутробное инфицирование (цитомегаловирус, хламидии, вирус краснухи, уреаплазма, микоплазма, токсоплазмоз и др.) выявлено у 3,3% детей.

На основании собранного генеалогического анамнеза среди ОВК не установлено ни одного случая катаракты наследственной этиологии.

Установлены клинико-анатомические и функциональные особенности ОВК у детей. В отличие от двусторонних помутнений хрусталика для ОВК характерны: полиморфизм строения, уплотнение передней и задней капсулы хрусталика, ее сращение с радужкой, цилиарными отростками, передней по1раничной мембраной стекловидного тела, наличие кальцификатов. В 37,0% ОВК сочетались с РХМ, в 8,6 % с эмбриональной зрачковой мембраной, в 2,1% - остатками сосудистой сумки хрусталика.

У всех детей с ОВК определены особенности анатомического строения переднего отрезка: мелкая передняя камера, неоваскуляризация и атрофия стромы радужки, ригидный зрачок, передние и/или задние синехии, заращение зрачка, бомбаж радужки. Полный микрофтальм у детей с ОВК обнаружен в 45,8% случаев, изолированный передний - в 8,1%.

В 25,1% случаев отмечена врожденная патология стекловидного тела -фиброваскулярный тяж при синдроме ППГСТ, в 20,2% наблюдались удлиненные цилиарные отростки, плотно сращенные с радужкой и капсулой хрусталика. При ОВК, сочетающихся с микрофтальмом, синдромом ППГСТ, у 8,6 % больных имели место аномалии гониодисгенеза в виде остатков гребенчатой связки, гиалоидных мембран.

В 88,1% случаев (379 из 430 глаз) при ОВК отмечена сопутствующая патология глазного яблока: косоглазие, нистагм, патология слезных путей, птоз, помутнение роговицы, колобома радужки, сосудистой оболочки, зрительного нерва, фиброз стекловидного тела, дистрофия сетчатки, гамартомы, отслойка

сетчатки, гипоплазия, атрофия зрительного нерва, врожденная миопия высокой степени и другие аномалии рефракции.

Острота зрения с коррекцией до лечения при полных катарактах составляла правильную проекцию света - 0.01; при частичных - 0,1 и выше. ВГД в большинстве случаев было нормальным. Следует отметить, что у 2,1% пациентов (9 глаз) с микрофтальмом отмечалось повышенное ВГД, обусловленное аномалиями гониодисгенеза.

У 57,0% детей (245 из 430 глаз) выявлена глазная патология на парном факичном глазу: аномалии рефракции, косоглазие, нистагм, помутнение стекловидного тела, атрофия зрительного нерва, дистрофия сетчатки и др.

На основании изучения клинико-анатомических и функциональных особенностей ОВК у детей нами была впервые разработана клиническая классификация ОВК, включающая вид катаракты, характер помутнения хрусталика, степень снижения остроты зрения и сопутствующую патологию на больном и парном глазу.

Выделено 3 вида катаракт: ОВК без микрофтальма (46,0%), ОВК с микрофтальмом (28,8%), ОВК, сочетающиеся с синдромом ППГСТ (25,1%); по характеру помутнения хрусталика полные ОВК (53,3%) и частичные (46,7%).

По клиническим формам ОВК подразделяли следующим образом: частичные заднекапсулярные - 35,6 %; атипичные с кальцификатами - 23,5%; полные диффузные катаракты -16,3%; пленчатые - 7,0%; полурассосавшиеся - 3,0%. Частичные катаракты, сочетающиеся с врожденными дефектами развития хрусталика, наблюдали в 12,1 % случаев: задний лентиконус, остатки сосудистой оболочки хрусталика, колобома хрусталика, остаточная эмбриональная зрачковая мембрана, точка Миттендорфа; передние полярные катаракты, в том числе с остатками зрачковой мембраны - в 2,6 % случаев (табл. 2).

Клиническая классификация односторонних врожденных катаракт

Таблица 2

Виды ОВК Характер помутнения Клинические Формы ОВК Степень снижения остроты зрения Сопутствующая патология глаза Состояние парного глаза

1.0ВК без микрофтальма 1. Полные ОВК 2.Частичные ОВК 1. Частичные заднекапсулярные 2. Атипичные с кальцификатами 3. Полные диффузные 4. Пленчатые 5 .Полурассосавшиеся 6. Частичные с дефектами развития хрусталика: а/задний лентиконус; б/остатки сосудистой оболочки хрусталика; в/колобома хрусталика; г/остатки зрачковой эмбриональной мембраны; д/точка Миттендорфа 7.Передние полярные I степень -0,1 и выше 1. Отсутствует 1. Без патологии

2.0ВК с микрофтальмом: I степени -укорочение ПЗО и диаметра роговицы на 1,0 - 2,0 мм II степени - на 2,1 до 3,0 мм III степени - на 3,1 мм и более II степень 0,06-0,09 2. Наличие патологии: слезных путей; косоглазие; нистагм; птоз; помутнение роговицы; помутнение, фиброз стекловидного тела; микрокорнеа, микрофтальм; колобома радужки, сосудистой оболочки,зрительного нерва; дистрофия, отслойка, гамартомы сетчатки; гипоплазия, атрофия зрительного нерва; врожденные миопия, гиперметропия средней и высокой степеней, астигматизм 2. Наличие патологии: аномалии рефракции: миопия, гиперметропия, астигматизм; косоглазие, нистагм; точечные помутнения хрусталика; помутнение стекловидного тела, синдром ППГСТ; гипоплазия, атрофия зрительного нерва; дистрофия, гамартомы сетчатки; хориоретинит и др.

III степень 0,02-0,05

IV степень правильная проекция света - 0,01

3. ОВК с синдромом ППГСТ

По степени снижения остроты зрения выделяли 4 степени: I степень -острота зрения 0,1 и выше; II степень - 0,06 - 0,09; III степень - 0,02 -0,05; IV степень - правильная проекция света - 0,01.

ОВК характеризовались по наличию или отсутствию сопутствующей патологии глазного яблока и состоянию парного глаза - наличию или отсутствию глазной патологии.

Разработанная классификация позволила систематизировать данные по ОВК, благодаря чему стало возможным обосновать и применить дифференцированную тактику хирургического лечения для разных видов ОВК. Это способствовало снижению количества интра- и послеоперационных осложнений, повышению функциональных результатов лечения.

2. Клинико-анатомические и функциональные особенности ОВК без

микрофтальма

Катаракты без микрофтальма - наиболее часто встречающийся вид ОВК, которые составляли 46,0% случаев (198 из 430 глаз). Среди них по характеру помутнения частичные ОВК отмечены на 118 (59,6%), полные ОВК - на 80 (40,4%) глазах. В этой группе в 44,9% случаев наблюдали частичные заднекапсулярные ОВК, характеризующиеся относительно высокой остротой зрения (до 0,1 и выше), наименьшим числом интра- и послеоперационных осложнений, более высокими функциональными результатами, по сравнению с другими видами ОВК.

Сопутствующая патология глазного яблока, нередко сочетанная, имела место в большинстве случаев - у 83,3 % детей (165 из 198 детей). После операции была обнаружена патология глазного дна - в 10,6 %: частичная атрофия зрительного нерва - в 5,1%; гипоплазия зрительного нерва - в 1,5%; дистрофия сетчатки - в 3,0%; колобома сосудистой оболочки и зрительного нерва - в 1,0% случаев. У 47,5% детей на парном глазу выявлена различная глазная патология.

Хирургическое лечение проведено 130 детям (см. табл. 1). ИОЛ (трехчастные, моноблочные) имплантированы 44 (33,8%) детям без наличия тяжелой сопутствующей патологии глазного яблока и грубых изменений показателей ЭФИ. При ОВК без микрофтальма с сохраненным объемом хрусталика предпочтительным и безопасным методом является факоаспирация.

Структура и частота интра- и послеоперационных осложнений у детей с разными видами ОВК представлена в таблицах 3,4.

Таблица 3

Структура и частота интраоперационных осложнений у детей с разными видами ОВК.

Осложнения 1группа-ОВК без микрофтальма п= 130 2 группа - ОВК с микрофтальмом п = 86 3 группа - ОВК с синдромом ППГСТ п = 64

абс. % абс. % абс. %

Перфорация задней капсулы 3 2,3 5 5,8 1 1,6

Остатки хрусталиковых масс 2 1,5 2 2,3 - -

Гифема, гемофтальм 2 1,5 1 1,2 16 25,0

Итого 7 5,4 8 9,3 17* 26,6

Примечание: *-достоверность различий с 1-й и 2-й группами больных (Р< 0,001) п - количество глаз

В ходе операции в 105 из 130 глаз (80,8%) выявлен врожденный фиброз задней капсулы хрусталика. В 87 из 130 глаз (66,9%) отмечено интенсивное помутнение задней капсулы, нередко с наличием кальцификатов. Нами разработан дифференцированный подход к хирургии помутневшей задней капсулы. У 43 (33,1%) из 105 детей произвели в ходе операции задний капсулорексис с передней витрэктомией, у 44 (33,8%) - отсроченный ИАГ-лазерный задний капсулорексис, при необходимости дополненный ИАГ-лазерным витреолизисом, передней и /или задней синехиотомией.

Таблица 4

Структура и частота послеоперационных осложнений у детей с разными видами ОВК

Осложнения 1группа-ОВК без микрофтальма п=130 2 группа - ОВК с микрофтальмом п= 86 3 группа - ОВК с синдромом 11111СТ п = 64

абс. % абс. % абс. %

Кератопатия 1 0,8 1 1,2 - -

Дислокация ИОЛ - - 1 1,2 - -

Экссудативная реакция - - 2 2,3 3 4,7

Иридоциклит 3 2,3 6 7,0 -

Вторичная глаукома 4 3,1 3 3,5 3 4,7

Вялотекущий увеит, 3 2,3 1 1,2 4 6,2

Отслойка сетчатки - - - - 4 6,2

Субатрофия глазного яблока 1 1,2 3 4,7

Итого 11 8,5 15 17,4 17* 26,6

Примечание: *- достоверность различий с 1-й группой больных (Р < 0,001).

Источники:

,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Народные способы чистки почек

Народные способы чистки почек  Макияж на вечеринку для зеленых глаз

Макияж на вечеринку для зеленых глаз  Приснилась подводка для глаз

Приснилась подводка для глаз  Лёгкий макияж для карих глаз поэтапно

Лёгкий макияж для карих глаз поэтапно  Гигиенические основы освещения и зрительная работа. Гимнастика для глаз Черняева Н. Н. Гимнастика и водные процедуры для глаз.

Гигиенические основы освещения и зрительная работа. Гимнастика для глаз Черняева Н. Н. Гимнастика и водные процедуры для глаз.  Симптомы пневмонии

Симптомы пневмонии