Врожденная катаракта форум форумок

Катаракта. Что такое катаракта?

Катаракта (cataracta; греч. katarrhaktes водопад) — заболевание глаз, характеризующееся помутнением хрусталика. Различают первичные (врожденные и приобретенные) и вторичные катаракты.

Врожденная катаракта (рис. 1) могут быть наследственными (доминантный тип наследования) или возникать во внутриутробном периоде в результате воздействия на плод различных инфекционных (например, вируса краснухи) или токсических факторов. Наиболее распространенная приобретенная катаракта — старческая катаракта (рис. 2), механизм развития которой окончательно не выяснен. Предполагают, что при старческой катаракте имеют значение нарушение тканевого дыхания и окислительных процессов, а также обеднение тканей витаминами С, В2, цистеином.

Причинами возникновения приобретенной КАТАРАКТЕ могут быть также химическая или механическая, в т.ч. контузионная, травма глаза (травматическая КАТАРАКТА); воздействие на глаз ионизирующего излучения, например при лучевой терапии глаза, глазницы или лица, вследствие профессионального облучения или аварийных ситуаций (лучевая КАТАРАКТА); отравление нафталином, динитрофенолом, таллием, ртутью, спорыньей и др. (токсическая КАТАРАКТА); эндокринные расстройства, нарушения обмена веществ. Среди приобретенных выделяют осложненные КАТАРАКТЫ, развивающиеся в результате тех или иных заболеваний глаз, например при близорукости, увеите (рис. 3).

К вторичной КАТАРАКТЕ относят изменения, возникающие в глазу в результате неполного рассасывания хрусталиковых масс при его механическом повреждении или после операции экстракции хрусталика в случае неполного удаления катарактальных масс либо капсулы хрусталика.

Помутнение хрусталика является результатом биохимических нарушений, которые возникают в связи с повреждением его волокон. По локализации и морфологическим особенностям помутнения хрусталика КАТАРАКТУ разделяют на переднюю полярную, заднюю полярную, веретенообразную, слоистую, или зонулярную, ядерную, кортикальную и полную (рис. 4). При врожденных КАТАРАКТАХ встречаются все перечисленные морфологические формы, при приобретенных — ядерная, кортикальная и полная.

Среди старческих КАТАРАКТ преобладает кортикальная форма. В ряде случаев (например, после увеита) помутнение локализуется в области заднего полюса хрусталика и напоминает чашу (так называемая чашеобразная КАТАРАКТА).

Клиническая картина. Основным проявлением КАТАРАКТЫ является снижение остроты зрения. При помутнениях хрусталика, располагающихся в области зрачка, расстройство зрения появляется очень рано. Если процесс начинается в экваториальной области хрусталика, острота зрения в течение длительного времени может оставаться нормальной.

В клиническом течении старческой КАТАРАКТЫ выделяют четыре стадии: начальной, незрелой (набухающей), зрелой и перезрелой КАТАРАКТЕ В стадии начальной КАТАРАКТЕ при кортикальной форме больные жалоб не предъявляют, и изменения хрусталика (образование субкапсулярных вакуолей, расслоение хрусталиковых волокон) выявляются только при биомикроскопии глаза. В ряде случаев больные начинают хуже видеть, перед глазами появляются «летающие мушки». При ядерной форме старческой КАТАРАКТЕ центральное зрение нарушается рано, причем больше страдает зрение вдаль, может возникнуть временная близорукость. Длительность течения этой стадии различна: у одних больных она исчисляется годами, у других процесс быстро прогрессирует, и через 2—3 года наступает стадия незрелой КАТАРАКТЕ В этой стадии нарастают явления набухания хрусталика, помутнение захватывает значительную часть коры хрусталика, снижается зрение. При исследовании методом бокового освещения выявляется серо-белая окраска хрусталика. Вследствие набухания хрусталика уменьшается глубина передней камеры.

Стадия незрелой КАТАРАКТЕ может длиться годами. Постепенно хрусталик теряет воду, становится более гомогенным и более темным, передняя камера — более глубокой. Возникает стадия зрелой КАТАРАКТЕ В этой стадии отчетливо видна фигура хрусталиковой звезды, представляющая собой интенсивное помутнение в области хрусталиковых швов. Предметное зрение исчезает, определяется лишь светоощущение с правильной проекцией света. При биомикроскопическом исследовании полного оптического среза получить не удается.

В стадии перезрелой КАТАРАКТЕ измененные хрусталиковые волокна подвергаются дистрофии, полному распаду и гомогенизации. Корковое вещество превращается в разжиженную массу молочного цвета, которая постепенно подвергается резорбции. Объем хрусталика уменьшается, глубина передней камеры увеличивается. Плотное ядро хрусталика в силу тяжести опускается вниз (картина морганиевой КАТАРАКТЕ). В дальнейшем, если не производится операция, кортикальные слои хрусталика могут полностью рассосаться, в капсуле останется лишь небольшое ядро.

Лучевая катаракта может быть единственным симптомом лучевого поражения глаза (при небольших поглощенных дозах излучения) или сочетается с поражением других тканей глаза и его придатков. Клинически в развитии лучевой катаракты различают два периода: латентный (от момента облучения до появления помутнений) и период прогрессирования, заканчивающийся стабилизацией развития помутнений или полным помутнением хрусталика. Длительность латентного периода, интенсивность помутнения и скорость прогрессирования процесса зависят от дозы ионизирующего излучения, продолжительности экспозиции, вида излучения и возраста больного. Наименьшая доза однократного облучения хрусталика, вызывающая развитие лучевой КАТАРАКТЕ, составляет 2 Гр, при фракционированном (многократном) облучении она увеличивается до 4—5 Гр. При однократном облучении в дозах 6—8 Гр первые клинические признаки обнаруживаются примерно через 8 мес. — 2 года после облучения.

При исследовании хрусталика в проходящем свете и при биомикроскопии выявляется центрально расположенное скопление точечных и штриховидных помутнений и вакуолей, локализующихся преимущественно у заднего полюса (между капсулой и корой) и в меньшей степени у переднего. При дальнейшем развитии лучевая КАТАРАКТА при исследовании в проходящем свете представляет собой ячеистое, резко отграниченное округлое или неправильной формы помутнение, при биомикроскопии у заднего полюса имеющее форму мениска. Помутнение под передней капсулой появляется позже и не достигает такой интенсивности как у заднего полюса. Степень понижения остроты зрения зависит от величины помутнения.

Клинические особенности травматических КАТАРАКТ определяются тем, нарушена или нет целость капсулы хрусталика. При контузии глаза без нарушения целости капсулы хрусталика может образоваться так называемая розеточная КАТАРАКТА (субкапсулярные помутнения хрусталиковых волокон, расходящихся от его швов в виде лепестков). Разрыв капсулы приводит к развитию (быстрому или постепенному) тотальной катаракты.

Среди КАТАРАКТ при эндокринных расстройствах наиболее часто встречается диабетическая КАТАРАКТА Она развивается при тяжелой форме сахарного диабета у лиц молодого возраста. Возникает одновременно на обоих глазах и быстро прогрессирует. Своевременное лечение инсулином может несколько задержать ее развитие.

Из врожденных КАТАРАКТ наиболее распространена слоистая. Она характеризуется помутнением одного или нескольких слоев хрусталика. КАТАРАКТА может быть обнаружена сразу после рождения или развиться в течение первого года жизни ребенка. При широком зрачке и боковом освещении она имеет вид мутного серого диска с четко очерченным или снабженным зубчатыми отростками краем. Слоистая катаракта чаще поражает оба глаза и сопровождается резким снижением остроты зрения. Полярные КАТАРАКТА представляют собой остатки эмбриональных образований — зрачковой мембраны, артерии стекловидного тела. При передней полярной КАТАРАКТЕ помутнение располагается в центре передней поверхности хрусталика; при задней полярной КАТАРАКТЕ — у заднего его полюса. Полярные КАТАРАКТЫ почти всегда двусторонние. Зрение при них снижается незначительно или совсем не нарушается.

Вторичная КАТАРАКТА имеет вид пленки в области зрачка, образованной задней и остатками передней капсулы хрусталика. Нередко между листками капсулы хрусталика располагаются остатки хрусталиковых масс.

Одним из осложнений КАТАРАКТЫ является так называемая факолитическая глаукома. Она развивается при перезрелой КАТАРАКТЕ вследствие всасывания распадающегося вещества хрусталика при его набухании, а также увеличения его объема, в результате чего происходит нарушение оттока внутриглазной жидкости (см. Глаукома). При выпадении катарактальных масс в переднюю камеру глаза и задержке их рассасывания может возникнуть так называемый факогенный, или факоанафилактический, иридоциклит, что обусловлено повышенной чувствительностью к хрусталиковому белку.

Диагноз устанавливают на основании жалоб больного на нарушение зрения, исследования зрительной функции, а также результатов специальных офтальмологических исследований — методами бокового освещения, проходящего света и биомикроскопии. С целью исключения заболеваний сетчатки (например, отслойки сетчатки) и стекловидного тела (например, гемофтальма) показано определение поля зрения, в ряде случаев проводят ультразвуковое и электрофизиологическое исследование. При понижении зрения до светоощущения необходимо тщательное исследование проекции света и поля зрения.

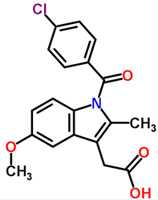

Лечение КАТАРАКТЫ осуществляет офтальмолог. Консервативное лечение проводят амбулаторно, оно показано лишь в начальных стадиях заболевания для предупреждения прогрессирования процесса. Назначают витамины (аскорбиновую кислоту, рибофлавин), аминокислоты (глутатион, цистеин), ферменты (цитохромы и др.). Все перечисленные вещества в различных комбинациях входят в состав капель (вицеин, витайодурол, витафакол и др.). Цистеин и препараты, содержащие его (например, вицеин), противопоказаны при чашеобразных КАТАРАКТАХ При этой форме катаракты назначают инстилляции раствора рибофлавина мононуклеотида, рекомендуют ограничивать общую и локальную инсоляцию.

Показанием к оперативному лечению, которое проводят в условиях офтальмологического отделения стационара, служит снижение остроты зрения до такой степени, когда нарушается трудоспособность больного. Оно заключается в извлечении (экстракции) из глаза помутневшего хрусталика, его проводят экстракапсулярным или интракапсулярным методами. Наибольшее распространение, особенно в связи с внедрением микрохирургической техники, получил экстракапсулярный метод, сущность которого заключается в удалении передней капсулы с последующим выведением ядра хрусталика и вымыванием (аспирацией) кортикальных масс; заднюю капсулу оставляют в глазу. Его преимуществом является сохранение предвитреальной диафрагмы, а также меньшее, по сравнению с интракапсулярным методом, число осложнений со стороны стекловидного тела и сетчатки. Этому методу принадлежит основное место при оперативных вмешательствах при КАТАРАКТЕ в детском и юношеском возрасте, что обусловлено анатомическими особенностями хрусталика.

При интракапсулярном методе экстракции помутневший хрусталик извлекают из глаза целиком в неповрежденной капсуле. Наиболее эффективным методом интракапсулярного удаления хрусталика является криоэкстракция. Сущность способа заключается в примораживании хрусталика к инструменту (криоэкстрактору), охлажденному до температуры — 30—50°. Примораживание вещества хрусталика обеспечивает прочное сцепление его с инструментом и извлечение его в неповрежденной капсуле.

Применяется также лечение КАТАРАКТЕ с помощью низкочастотного ультразвука — факоэмульсификация. Ядро хрусталика дробят с помощью ультразвука до состояния эмульсии, которая затем вымывается (аспирируется) из глаза. При некоторых видах врожденных КАТАРАКТЕ, а также при вторичных КАТАРАКТЕ применяют лазерное лечение.

После оперативною вмешательства по поводу КАТАРАКТЕ возникает состояние, называемое афакией, характеризующееся гиперметропией и неспособностью аккомодации. Оптическая коррекция афакии проводится с помощью очков, контактных линз, операции кератофакии и имплантации искусственного хрусталика (интраокулярной линзы).

Прогноз КАТАРАКТЕ при своевременном оперативном лечении, как правило, благоприятный.

Библиогр. Волков В.В. и Шиляев В.Г. Комбинированные поражения глаз, Л. 1976, библиогр.; Федоров С.Н. Имплантация искусственного хрусталика, М. 1977; Шмелева В.В. Катаракта, М. 1981; Шульпинич Н.Б. Биомикроскопия глаза, с. 142, М. 1974.

Записаться на консультацию и операцию по поводу катаракты можно в нашей глазной клинике по телефону (495) 788-48-33

Форумы на лабрадор.ру: Врожденная катаракта - Форумы на лабрадор.ру

#1 nat11982

- Группа: Пользователи.

- Сообщений: 60

- Регистрация: 13 Март 12

- Город: Москва

Отправлено 13 Март 2012 - 14:00

Добрый день всем!

Давно читаю ваш форум, теперь вот возникла потребность, что называется спросить совета. Наш шоколабрик появился у нас 26.02, сейчас ему 2.5 месяца. Буквально через пару дней после того, как у нас появился новый член семьи муж заметил у щенка белое пятно внутри глаза, но оно вроде было плохо видно на тот момент, надо было присматриваться. Созвонились с заводчиком, ну вроде мы на карантине, нечего собаку тревожить, отсидимся дома и тогда к врачу. Но больная голова рукам покоя не дает, да и пятно стало более четким чтоли, начала искать офтальмологов. Не без вашего форума конечно поехали к Перепечаеву К.А. вчера. Диагноз: 1.заднекапсулярная центральна катаракта (левый),

2.персистирующая гиалоидна система-аномальный кровеносный сосуд врастающий в задний полюс хрусталика,

3. Транционное отслоение сетчатки по ходу гиалоидной артерии

Его схема лечения на 1 этапе (уже в течении 7-9 дней) лазером обрубить этот сосуд и в 7-9 месяцев оперировать катаракту.

Жизненный опыт подсказал, что лучше иметь несколько мнений и опять же благодаря этому форуму нашли Копенкина Е.П. и уже сегодня съездили к нему. Сначала он без особых разбирательств посмотрел и сказал, мол врожденная катаракта не прогрессирует, ничего делать не надо, мол идите домой. Я ему заключение Перепечаева, вроде согласились закапать, подождали - смотрим, диагноз Перепечаева подтвердился все таки. Но опять, если сейчас оперировать может выйти боком и вообще возможно это не будет прогрессировать, так что через месяц на повторный осмотр и там решим. И Эмоксипин капать 1 месяц.

Решили еще к кому-нибудь податься. А пока на перепутье,не знаем что делать. Конечно квалификация, опыт и перспективы Копенкина более радужные, ну немного. А вдруг время упустим, упустим глазик. И к кому еще съездить? У нас еще проблема 2-я прививка должна быть сегодня, отложили на день, пока с глазами не разберемся, так что времени не много.

Фух, трудности нас не пугают, своих не бросаем - будем бороться, но так не хочется время упустить.

Врожденная катаракта и киста глаза у эмбриона. Анофтальмия - циклоп. Врожденная катаракта у ребенка форум

Врожденная катаракта и киста глаза у эмбриона. Анофтальмия - циклоп

Термином «катаракта » называется такое состояние, при котором хрусталик теряет свою прозрачность и становится мутным или светонепроницаемым. В большинстве случаев это является результатом дегенеративных изменений, проявляющихся в старческом возрасте. Однако иногда случается, что у родившегося ребенка хрусталики остаются мутными или же становятся вторично непрозрачными в процессе развития. Это состояние известно как врожденная катаракта.

Недавно было показано, что краснуха у беременной женщины, вызывая лишь незначительные видимые нарушения здоровья матери, может быть причиной врожденной катаракты у ее ребенка. По-видимому, катаракты наиболее часто встречаются, когда болезнь захватывает второй и третий месяцы беременности. Это не удивительно, так как в указанный период развития образование хрусталика эмбриона происходит наиболее быстро и он в это время наиболее уязвим для любого патологического агента, проходящего через плацентарный барьер из кровеносной системы матери в кровеносную систему зародыша.

Этот факт является первым установленным примером того, каким образом специфический местный врожденный дефект зародыша обусловливается известным заболеванием материнского организма во время беременности.

Одним из любопытных. хотя и редких врожденных дефектов глаза является глазная киста, при которой происходит выпячивание части глазного яблока вместе с сетчаткой. Наиболее вероятно, что подобные кисты образуются в самом слабом месте — в области смыкания сосудистой щели вокруг входящей гиалоидной артерии. Они могут быть значительного размера, смещая в сторону зрительный нерв, вызывая иногда сильное выпячивание глаза из орбиты.

Сродни этим кистам является, возможно, такое состояние, при котором сетчатка чрезмерно развивается и собирается в складки внутри глазного яблока.

Способность наружного слоя сетчатки собирать гранулы пигмента может быть выражена слабее, чем это наблюдается в норме, когда гранулы пигмента накапливаются в избытке. Недостаточность пигментации препятствует осуществлению механизма защиты светочувствительных клеток сетчатки от яркого света. Крайняя степень — отсутствие пигментации — наблюдается у альбиносов. Глаза таких людей можно легко узнать, ибо отсутствие пигмента в радужной оболочке придает им бледную водянисто-голубую окраску.

В случаях, когда круговой венозный синус (шлеммов канал) ли пространства Фонтана, впадающие в него, недоразвиваются, вследствие чего не происходит нормального оттока внутриглазной жидкости, возникает врожденная глаукома. Повышение внутриглазного давления при глаукоме может служить причиной непоправимого повреждения сетчатки и привести к полной слепоте.

Среди крайних нарушений развития. которые, к счастью, очень редки, наблюдается полное или почти полное отсутствие хрусталика (афакия), отсутствие целого глаза (анофтальмия) и слияние двух глаз, в результате чего образуется один средний глаз (циклопия). У одноглазых индивидуумов слияние глаз может быть полным или же могут наблюдаться разные степени удвоения. Обычно этот дефект сопровождается нарушениями развития и других структур передней части головы.

Циклопии обычно сопутствует цилиндрическая хоботообразная форма носа. В очень редких случаях две носовые закладки не сливаются друг с другом, а из каждой развивается отдельное цилиндрическое образование, представляющее половину носа. Такие двойные хоботки могут располагаться самым различным образом относительно циклопического глаза.

- Читать далее "Ухо эмбриона. Слуховой пузырек плода"

Оглавление темы "Развитие глаза и органа слуха у эмбриона":

1. Хрусталик эмбриона. Образование и развитие хрусталика у плода

2. Радужная оболочка и цилиарный аппарат эмбриона. Сосудистая оболочка и склера

3. Роговица и камеры глаза эмбриона. Стекловидное тело плода

4. Гистогенез сетчатки эмбриона. Морфология сетчатки плода

5. Образование глазного нерва эмбриона. Проводящие пути к зрительным центрам плода

6. Кровеносные сосуды глаза эмбриона. Веки и конъюнктива плода

7. Изменения в положении глаз эмбриона. Врожденные дефекты глаза плода

Источники:

, ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Индометацин

Индометацин  Как лечат глаза в Израиле

Как лечат глаза в Израиле  Сколько стоит операция катаракта глаза в москве

Сколько стоит операция катаракта глаза в москве  Какой нужно сделать макияж чтобы увеличить глаза

Какой нужно сделать макияж чтобы увеличить глаза  Ежедневный макияж для карих глаз пошаговое видео

Ежедневный макияж для карих глаз пошаговое видео