Вторичная катаракта осложнения

Осложнения при катаракте

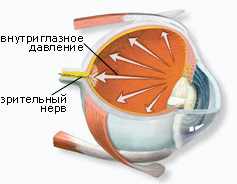

Если врач поставил вам диагноз катаракта и настоятельно рекомендовал операцию — откладывать лечение не стоит. При развившейся катаракте хрусталик увеличивается в размерах (набухает) и начинает занимать большую часть передней камеры глаза, таким образом, нарушая отток внутриглазной жидкости. Это, в свою очередь, может спровоцировать повышение внутриглазного давления и, как следствие, серьезное осложнение катаракты — развитие вторичной глаукомы.

При глаукоме зрительный нерв и другие структуры глаза испытывают повышенную нагрузку, нарушается кровоснабжение глаза, в связи с этим сигналы перестают поступать в кору головного мозга и человек начинает хуже видеть, нарушается периферическое зрение.

Этот процесс необратимый, и зрение, утраченное вследствие глаукомы восстановить уже никак нельзя, можно только остановить прогрессирование заболевания. Если вовремя не начать лечение зрение безвозвратно утрачивается .

Операция экстракции катаракты, выполненная опытным хирургом, представляет собой простую, быструю и безопасную операцию. Тем не менее, это не исключает возможности развития ряда осложнений.

Все осложнения хирургии катаракты можно разделить на интраоперационные (произошедшие во время операции) и послеоперационные. Последние, в свою очередь, в зависимости от сроков возникновения, подразделяются на ранние и поздние. Частота развития послеоперационных осложнений составляет не более 1-1,5% случаев.

Ранние послеоперационные осложнения:

- воспалительная реакция (увеит, иридоциклит),

- кровоизлияние в переднюю камеру,

- подъем внутриглазного давления,

- смещение (децентрация, дислокация) искусственного хрусталика,

- отслойка сетчатки.

Воспалительная реакция это ответная реакция глаза на операционную травму. Во всех случаях профилактику этого осложнения начинают на завершающих этапах операции с введения стероидных препаратов и антибиотиков широкого спектра действия под конъюнктиву.

При не осложненном течении послеоперационного периода на фоне противовоспалительной терапии симптомы ответной реакции на хирургическое вмешательство исчезают через 2-3 дня: полностью восстанавливается прозрачность роговицы, функция радужки, становится возможным проведение офтальмоскопии (картина глазного дна становится четкой).

Кровоизлияние в переднюю камеру – редкое осложнение, связанное с прямой травмой радужки во время операции или травматизацией ее опорными элементами искусственного хрусталика. Как правило, на фоне проводимого лечения кровь рассасывается за несколько дней. При неэффективности консервативной терапии проводится повторное вмешательство: промывание передней камеры, при необходимости дополнительная фиксация хрусталика.

Подъем внутриглазного давления в раннем послеоперационном периоде может быть связан с несколькими причинами: «засорением» дренажной системы вискоэластиками (специальные вязкие препараты, используемые на всех этапах операции с целью защиты внутриглазных структур, в первую очередь роговицы) при неполном их вымывании из глаза; продуктами воспалительной реакции или частицами вещества хрусталика; развитием зрачкового блока. При подъеме внутриглазного давления назначают закапывание капель, лечение которыми обычно бывает эффективным. В редких случаях требуется дополнительная операция - пункция (прокол) передней камеры и ее промывание.

Нарушение правильного положения оптической части искусственного хрусталика может отрицательно сказываться на функциях оперированного глаза. К смещению ИОЛ приводят неправильная ее фиксация в капсульном мешке, а также несоразмерность величины капсульного мешка и размеров опорных элементов хрусталика.

При незначительном смещении (децентрации) линзы у пациентов появляются жалобы на быструю утомляемость после зрительных нагрузок, нередко появляется двоение при взгляде вдаль, могут быть жалобы на неприятные ощущения в глазу. Жалобы, как правило, не постоянные и исчезают после отдыха. При значительном смещении ИОЛ (0,7- 1 мм ) больные ощущают постоянный зрительный дискомфорт, имеется двоение преимущественно при взгляде вдаль. Щадящий режим зрительной работы не дает эффекта. При развитии подобных жалоб требуется повторное хирургическое вмешательство, заключающееся в исправлении положения ИОЛ.

Дислокация хрусталика – полное смещение ИОЛ либо кзади, в полость стекловидного тела, либо кпереди, в переднюю камеру. Тяжелое осложнение. Лечение заключается в проведении операции витрэктомии, подъема хрусталика с глазного дна и повторной его фиксации. При смещении линзы кпереди манипуляция более простая – повторное заведение ИОЛ в заднюю камеру с возможной ее шовной фиксацией.

Отслойка сетчатки. Предрасполагающие факторы: близорукость, осложнения во время операции, травма глаза в послеоперационном периоде. Лечение чаще всего хирургическое (операция пломбирования склеры силиконовой губкой или витрэктомия). При локальной (небольшой по площади) отслойке возможно проведение отграничительной лазеркоагуляции разрыва сетчатки.

Поздние послеоперационные осложнения

- отек центральной области сетчатки (синдром Ирвина-Гасса),

- вторичная катаракта.

Отек сетчатки макулярной области – одно из осложнений при вмешательствах на переднем сегменте глаза. Частота возникновения макулярного отека после факоэмульсификации существенно ниже, чем после традиционной экстракапсулярной экстракцией катаракты. Чаще всего это осложнение возникает в сроки от 4 до 12 недель после операции.

Риск развития макулярного отека повышается при наличии в прошлом травмы глаза, а также у пациентов с глаукомой, сахарным диабетом, воспалением сосудистой оболочки глаза и др.

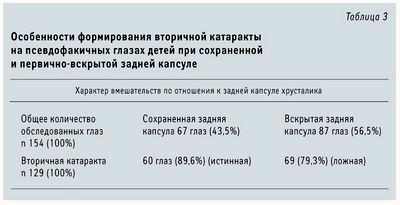

Вторичная катаракта - довольно распостраненное позднее осложнение хирургии катаракты. Причина формирования вторичной катаракты состоит в следующем: оставшиеся не удаленными в ходе операции клетки эпителия хрусталика преобразуются в хрусталиковые волокна (так, как это происходит в процессе роста хрусталика). Однако эти волокна являются функционально и структурно неполноценными, неправильной формы, не прозрачными (так называемые клетки-шары Адамюка-Эльшнига). При их миграции из зоны роста (область экватора) в центральную оптическую зону формируется помутнение, пленка, которая снижает (иногда весьма значительно) остроту зрения. Кроме того, снижение остроты зрения может быть обусловлено естественным процессом фиброза капсулы хрусталика, происходящего через некоторое время после операции.

Для профилактики формирования вторичной катаракты применяются специальные приемы: «полировка» капсулы хрусталика с целью максимально полного удаления клеток, выбор ИОЛ специальных конструкций и многое другое.

Вторичная катаракта может сформироваться в сроки от нескольких месяцев до нескольких лет после операции. Лечение заключается в проведении задней капсулотомии – создания отверстия в задней капсуле хрусталика. Проведение этой манипуляции освобождает центральную оптическую зону от помутнений, позволяет лучам света свободно проникать внутрь глаза, значительно повышает остроту зрения.

Капсулотомия может быть проведена путем механического удаления пленки хирургическим инструментом, либо с помощью лазера. Последний способ предпочтительнее, поскольку не сопровождается введением инструмента внутрь глаза.

Однако лазерный метод лечения вторичной катаракты (ИАГ-лазерная капсулотомия) имеет и ряд недостатков, ключевым из которых является возможность повреждения излучением лазера оптической части искусственного хрусталика. Кроме того, к проведению лазерной процедуры имеется ряд четких противопоказаний.

Как хирургическая, так и лазерная капсулотомия – манипуляция, проводимая в амбулаторных условиях. Удаление вторичной катаракты – процедура, позволяющая за несколько минут вернуть пациенту высокую остроту зрения при условии сохранности нейро-рецепторного аппарата сетчатки и зрительного нерва.

Ранние послеоперационные осложнения:

воспалительная реакция (увеит, иридоциклит);

кровоизлияние в переднюю камеру;

подъем внутриглазного давления;

смещение (децентрация, дислокация) искусственного хрусталика;

Воспалительная реакция это ответная реакция глаза на операционную травму. Во всех случаях профилактику этого осложнения начинают на завершающих этапах операции с введения стероидных препаратов и антибиотиков широкого спектра действия под конъюнктиву.

При не осложненном течении послеоперационного периода на фоне противовоспалительной терапии симптомы ответной реакции на хирургическое вмешательство исчезают через 2-3 дня: полностью восстанавливается прозрачность роговицы, функция радужки, становится возможным проведение офтальмоскопии (картина глазного дна становится четкой).

Кровоизлияние в переднюю камеру – редкое осложнение. связанное с прямой травмой радужки во время операции или травматизацией ее опорными элементами искусственного хрусталика. Как правило, на фоне проводимого лечения кровь рассасывается за несколько дней. При неэффективности консервативной терапии проводится повторное вмешательство: промывание передней камеры, при необходимости дополнительная фиксация хрусталика .

Подъем внутриглазного давления в раннем послеоперационном периоде может быть связан с несколькими причинами: «засорением» дренажной системы вискоэластиками (специальные вязкие препараты, используемые на всех этапах операции с целью защиты внутриглазных структур, в первую очередь роговицы) при неполном их вымывании из глаза ; продуктами воспалительной реакции или частицами вещества хрусталика ; развитием зрачкового блока. При подъеме внутриглазного давления назначают закапывание капель, лечение которыми обычно бывает эффективным. В редких случаях требуется дополнительная операция - пункция (прокол) передней камеры и ее промывание.

Смещение ИОЛ может отрицательно сказываться на функциях оперированного глаза. К нарушению правильного положения оптической части искусственного хрусталика приводят неправильная ее фиксация в капсульном мешке, а также несоразмерность величины капсульного мешка и размеров опорных элементов хрусталика .

При незначительном смещении (децентрации ) линзы у пациентов появляются жалобы на быструю утомляемость после зрительных нагрузок, нередко появляется двоение при взгляде вдаль, могут быть жалобы на неприятные ощущения в глазу. Жалобы, как правило, не постоянные и исчезают после отдыха. При значительном смещении ИОЛ (0,7- 1 мм ) больные ощущают постоянный зрительный дискомфорт, имеется двоение преимущественно при взгляде вдаль. Щадящий режим зрительной работы не дает эффекта. При развитии подобных жалоб требуется повторное хирургическое вмешательство. заключающееся в исправлении положения ИОЛ.

Дислокация хрусталика – полное смещение ИОЛ либо в полость стекловидного тела, либо в переднюю камеру . Лечение заключается в проведении операции витрэктомии. подъема хрусталика с глазного дна и повторной его фиксации. При смещении линзы кпереди манипуляция более простая – повторное заведение ИОЛ в заднюю камеру с возможной ее шовной фиксацией.

Отслойка сетчатки. Предрасполагающие факторы: близорукость, осложнения во время операции, травма глаза в послеоперационном периоде. Лечение чаще всего хирургическое (операция пломбирования склеры силиконовой губкой или витрэктомия ). При локальной (небольшой по площади) отслойке возможно проведение отграничительной лазеркоагуляции разрыва сетчатки.

Поздние послеоперационные осложнения:

отек центральной области сетчатки (синдром Ирвина-Гасса);

вторичная катаракта.

Отек сетчатки макулярной области – одно из осложнений при вмешательствах на переднем сегменте глаза. Частота возникновения макулярного отека после факоэмульсификации существенно ниже, чем после традиционной экстракапсулярной экстракцией катаракты. Чаще всего это осложнение возникает в сроки от 4 до 12 недель после операции .

Вторичная катаракта

Автор: bolezne_net 23-11-2013, 13:33

Вторичная катаракта

Вторичная катаракта развивается как наиболее распространенное осложнение после хирургического лечения катаракты. Помутнение задней капсулы хрусталика снижает контрастную чувствительность зрения, его остроту и вызывает блики.

Следует пояснить, что в хирургии катаракты при удалении хрусталика капсула сохраняется. Это тонкий и достаточно эластичный мешочек, в который, на место удаленного, имплантируется искусственный хрусталик (интраокулярная линза). Иногда на задней стенке капсулы начинает разрастаться эпителий, что и приводит к помутнению зрения и развитию вторичной катаракты.

Не стоит думать, что данное осложнение связано с некачественно проведенной операцией. Скорее, это результат внутренних процессов, происходящих в капсульном пространстве. Эти осложнения могут появиться как в раннем, так и в сравнительно позднем (спустя несколько лет) послеоперационном периоде.

На сегодняшний день вторичная катаракта - причины и лечение. которой описаны во многих медицинских статьях, успешно диагностируется и лечится. Врач в состоянии поставить диагноз при обычном профилактическом осмотре глаз при помощи щелевой лампы. Наилучший результат достигается после расширения зрачка. Эффект лечения достигается путем устранения помутнения задней капсулы.

Современное лечение вторичной катаракты производится двумя методами: хирургическим и лазером. Еще не так давно, хирургический метод считался наиболее эффективным и надежным методом устранения вторичной катаракты и ее последствий. Но в последнее время все большее предпочтение отдается второму методу – лазерному, как наименее травматичному и наиболее безопасному. Данный метод получил название «лазерная дисцизия задней капсулы» и имеет ряд преимуществ :

• не требует результатов анализов;

• амбулаторное проведение операции;

• время проведения операции ограничено несколькими минутами;

• отсутствие снижения работоспособности;

• минимальные послеоперационные ограничения.

Технология операции состоит в том, что направленным лазерным лучом удаляется пораженная часть капсулы и разросшийся эпителий. После проведения данной операции, как правило, восстанавливаются зрительные характеристики глаза.

Несколько слов необходимо также сказать об осложнениях, возникающих после устранения вторичной катаракты. Как правило, осложнений не возникает, однако в редких случаях наблюдается смещение или повреждение хрусталика. Но эти дефекты успешно устраняются.

Возможности, методики, эффективность и осложнения лазерной хирургии

В ИАГ-лазерах использован кристалл иттрий-алюминиевого граната, активированного неодимом. Это так называемый холодный короткоимпульсный лазер, генерирующий очень короткие, но очень сильные гигантские световые импульсы. Электромагнитное поле импульса обусловливает ионизацию среды в фокусе лазерного луча, что рождает плазму (газовая смесь атомов, ионов, электронов, фотонов), наблюдается вспышка, короткая, как молния (оптический пробой). Плазма расширяется с большой скоростью в направлении источника излучения, образуя кавитационный пузырек, который взрывается, ударной волной разрываются ткани, слышен щелчок. В фокальной плоскости происходит локальная точная деструкция интраокулярных тканей практически без термического повреждающего действия на окружающие ткани.

Изучены особенности прямого и непрямого повреждения различных структур глаза в результате лазерного вмешательства на функциональном, морфологическом, биофизическом и биохимическом уровнях. Доказано, что лазерное воздействие вызывает комплекс изменений в структурах глаза, как подвергшихся, так и не подвергшихся прямому лазерному воздействию. Выявлены изменения биоэлектрической активности сетчатки, изменение содержания белка в фоторецепторах сетчатки, усиление перекисного окисления липидов в тканях глаза, изменения гемодинамики, морфологические изменения стекловидного тела и др.

Экспериментально-клинические исследования подтвердили безопасность лазерных операций для зрительно- нервного аппарата: электрофизиологические исследования доказывают обратимость изменений биоэлектрической активности сетчатки, реографические исследования объясняют фазы изменения биоэлектрической активности сетчатки колебаниями кровенаполнения глаза, термографические исследования подтверждают отсутствие термического действия ИАГ- лазера.

Выявлено, что реакция сетчатки и сосудистого тракта парного интактного глаза на лазерное воздействие идентична реакции оперированного глаза; установлен 2-недельный срок нормализации всех показателей экспериментальных и клинических исследований. Ведутся исследования по численному моделированию последствий воздействия лазера на структуры глаза для прогноза зон и характера лазерного поражения, оптимизации работы лазерных установок. Предвидение осложнений, возможно, ограничит использование лазеров, но тем эффективнее будет их воздействии.

Анализ результатов и осложнений лазерных вмешательств по сравнению с альтернативными инструментальными операциями показал, что при высокой эффективности обоих методов каждый из них имеет свои особенности. Так, при инструментальном удалении вторичной катаракты анатомическая эффективность обычно несколько выше, чем при применении лазерной методики: обычно шире размер капсулэктомического отверстия, более радикально удается рассечь даже плоскостные сращения в передней камере, тогда как после лазерной дисцизии обычно остаются некоторые плоскостные сращения и периферическая часть зрачковой мембраны. Однако после инструментальной капсулотомии более выражен реактивный синдром с отеком роговицы, выше частота воспалительных осложнений, повреждения гиалоидной мембраны стекловидного тела с образованием грыжи и особенно ретинальных осложнений: отслойки сетчатки (до 6,6 % ), макулярного отека (3,3 % ).

После ИАГ-лазерной капсулотомии сравнительно чаще возникают проблемы переднего отдела глаза; «штреки», вторичная офтальмогипертензия, зато редки отслойка сетчатки и кистозный макулярный отек. Методом флюорометрии показано, что лазерная задняя капсулотомия при сохранении целостности переднего гиалоида (что удается в 67 % случаев) вызывает минимальные повреждения переднезаднего экстракапсулярного барьера, что очень важно для предупреждения тяжелых осложнений.

Имеются данные об отсутствии значительной разницы в результатах инструментальной хирургической и лазерной задней капсулотомии даже у пациентов с сахарным диабетом.

Принципы и методологические основы лазерной дисцизии вторичных катаракт описаны многими авторами.

Описана безопасная стратегия для офтальмологических лазерных операции, исходя из механизма фоторазрушени. Предложены техники лазерной капсулотомии с дифференцированным использованием параметров лазерного излучения в зависимости от типа помутнения задней капсулы.

Фундаментальные исследования, посвященные лазерной капсулотомии, оперируют данными о тысячах лазерных операций у взрослых пациентов. В то же время особенности лазерной дисцизии зрачковых мембран у детей изучены недостаточно. Имеющиеся работы пока малочисленны и посвящены в основном оценке эффективности и безопасности лазерной задней капсулотомии после удаления травматических и врожденных катаракт у детей и основаны на небольшом неоднородном материале и посвящены в основном лечению артифакичных глаз.

Сравнение результатов лечения у детей и взрослых не всегда правомочно, что обусловлено возрастными анатомо-физиологическими и иммунными особенностями глаз и организма ребенка. Аномалии развития органа зрения при врожденной и наследственной патологии часто являются проявлением общих синдромов с патологией многих органов и систем.

Посттравматические и поствоспалительные изменения незрелого зрительного анализатора у детей также весьма специфичны. Поэтому необходим анализ возможности использования у детей лазерных методик и энергетических режимов, разработанных для взрослых. Необходимы изучение особенностей реакции детского глаза на лазерные операции, разработка конкретных показаний, обоснованных оптимальных сроков, деталей методик, адаптированных для детской офтальмологии.

Комплексное офтальмологическое обследование. Лазерной хирургии предшествует офтальмологическое обследование. Учитывая частоту патологии, сопутствующей вторичной катаракте у детей, для достоверной всесторонней оценки зрительно-нервного аппарата у всех детей до лечения и после него (через 1, 3, 6 мес, а затем — ежегодно) обязательно проводят комплексное офтальмологическое обследование, включающее визометрию, тонометрию, тонографию, биомикроскопию, гониоскопию, офтальмоскопию, эхобиометрию, эхографию, электрофизиологические исследования и по показаниям реографию, эндотелиальную микроскопию, иммунологические исследования. При этом у детей младшего возраста лазерное вмешательство выполняют сразу после комплексного офтальмологического обследования (в течение одного наркоза).

Методы обезболивания при лазерных операциях. Лазерные вмешательства непродолжительны, практически безболезненны, поэтому у контактных детей, как и у взрослых, их выполняют под местной анестезией (двукратная инсталляция 0,5 % раствора дикаина за 2—3 мин до процедуры; рис. 5.11).

Конечно, необходимы определенные навыки общения с детьми, терпение и доброжелательность медицинского персонала, доверие ребенка. Поведение детей не всегда адекватно и соответствует возрасту, поэтому необходим индивидуальный подход к каждому ребенку.

Для проведения лазерного лечения необходимо сознательное поведение ребенка, неподвижное положение его головы и взора, что не всегда возможно даже на непродолжительное время лазерного лечения и вынуждает у части детей прибегать к общей анестезии (рис. 5.12).

Лазерное вмешательство кратковременно, атравматично, поэтому в отличие от общей анестезии при выполнении инструментальных операций у детей требуется лишь непродолжительное обездвиживание ребенка. Кроме того, задачей анестезиологического пособия при лазерном вмешательстве является предупреждение развития возможных нейрогуморальных реакций, повышения офтальмотонуса, избыточной экссудативной реакции. Адекватным считают сочетание снотворных и селативных средств: за 10—15 мин до лазерного вмешательства ребенку внутримышечно вводят седуксен (0,2 мг на 1 кг массы тела), кетамин (5,0 мг/кг), дроперидол (0,1 мг/кг), дипразин (0,5 мг/кг). Некоторые авторы считают целесообразным дополнительное применение ганглиоблокирующего препарата камфония (0,15 мг/кг), исключающего вегетативные реакции, реактивную офтальмогипертензию и надежно стабилизирующего состояние пациента.

Анестезиологическое пособие чаще бывает необходимо детям младше 5 лет, реже — более старшим детям: при нистагме, неконтактности ребенка из-за невроза, органического поражения центральной нервной системы и др. (см. рис. 5.12).

Показания к наркозу должны быть строго ограничены и определяться индивидуально в каждом конкретном случае. Учитывая нежелательность повторных наркозов при необходимости неоднократных повторных сеансов лазерного лечения у детей раннего возраста или неконтактных подростков, целесообразно отказаться от лазерного лечения в пользу микрохирургической реконструктивной операции с одним наркозом.

Материально-техническое обеспечение метода. Обычно используют лазерную установку «Visual -YAG-Argon» фирмы «Zeiss» (Германия) или отечественную ИАГ-лазерную установку «Ятаган». Длина волны излучения 1064 нм, длительность импульса 2— 3 не, диаметр фокального пятна 30— 50 мкм.

Различают ИАГ-лазеры с модуляцией добротности (Q-switched) и с синхронизацией мод (mode-locked); преимущества первых заключаются в высокой разрушительной силе, вторых — в четкости и ограниченности зоны разрушения.

Для горизонтального положения ребенка (лежа на боку) во время лазерной операции под наркозом используют специальный стол с подставкой для головы (см. рис. 5.12).

Для более точной фокусировки лазерного луча и дополнительной иммобилизации глаза ребенка целесообразно применение контактных линз: линзы Абрахама (при дисцизии зрачковых мембран), линзы Гольдмана (при синехотомии, гон йотом ИИ и др.), линзы Пеймана (при передней витреотомии).

Подготовка к лазерному вмешательству. Традиционная схема медикаментозной подготовки взрослого пациента к лазерной операции включает прием внутрь диакарба (накануне вечером и утром перед операцией) и индометаиина (3 раза в день в течение 2 дней до операции и 3—10 дней после нее) в возрастной дозе; инсталляции глазных капель (0,25—0,5 % раствора тимолола) за 30 мин до вмешательства и непосредственно перед ним и 0,1 % раствора дексаметазона за сутки до операции и в течение 5—6 дней после нее. Такая подготовка предотвращает появление возможных реакций или осложнений. У детей Л.А. Сухина и соавт. (2003) рекомендуют в течение недели применять нестероидные противовоспалительные препараты (наклоф, окубракс) и радреноблокаторы. Как показывает опыт, у детей для профилактики реактивного синдрома достаточно однократного приема внутрь диакарба в возрастной дозе накануне и в день операции и троекратных инсталляций 0,1 % раствора наклофа в оперируемый глаз.

Методики ИАГ-лазерной хирургии вторичных катаракт у детей. Для дисцизии зрачковой мембраны используют различные лазерные методики: метод одиночных импульсов, крестообразную и спиралевидную капсулотомию, послойную факодеструкцию.

Способ лазерной дисцизии зависит от клинической формы зрачковой мембраны, наличия ИОЛ и вида ее фиксации. Цель операции — формирование в зрачковой мембране сквозного отверстия — оптического окна. Минимальный размер отверстия в задней капсуле, необходимый для восстановления зрения, составляет 1,5—2 мм.

Многие авторы считают, что для обеспечения высоких зрительных функций оптимальное дисцизионное окно должно быть расположено в центре зрачка, иметь округлую форму и диаметр 2—2,5 мм. При афакии диаметр отверстия в задней капсуле не должен быть более 3 мм из-за высокого риска возникновения грыжи стекловидного тела, разрушения переднего гиаловда. По этой же причине при афакии рекомендуют именно рассечение задней капсулы, а не иссечение части ее, как при артифакии.

Если у взрослых пациентов диаметр оптического окна не должен быть более 2,5—3 мм, то у детей оптимальный диаметр капсул отомического окна на первом сеансе не должен превышать 1,5—2 мм (рис. 5.13).

Ограничение размера капсулотомического отверстия у детей обусловлено высокой вероятностью выпадения стекловидного тела в переднюю камеру из-за известных особенностей детских глаз: тонкая задняя капсула, частая деструкция — разжижение стекловидного тела, эластичность склеры и др. У многих детей отмечается увеличение размера оптического окна до 2—3 мм в течение первого месяца наблюдения. Через 3— 6 мес при необходимости размер оптического отверстия можно увеличить на отсроченном сеансе лазерной капсулотомии без риска возникновения витреальных грыж, так как происходит необходимое уплотнение передних слоев стекловидного тела (рис. 5.14).

При артифакии нет риска возникновения витреальных грыж, поэтому целесообразно производить заднюю капсулэктомию диаметром не менее 3—5 мм, что не только позволяет улучшить оптический результат, но и создает условия для офтальмоскопии и возможной коагуляции сетчатки аргоновым лазером. Особенно важен достаточный диаметр окна в задней и/ил и передней капсуле при мультифокальных моделях ИОЛ для реализации возможностей этой модели линз (фокусировка как для дали, так и для близи).

Энергию импульса определяют индивидуально путем подбора минимальной энергии импульса, достаточной для перфорации зрачковой мембраны, начиная с минимального уровня 0,3—0,6 мДж, одновременно проверяя фокусирующие свойства лазерной системы. В зависимости от плотности и структуры вторичной катаракты используют разные техники и энергетические параметры лазерного излучения.

Поскольку задняя капсула у детей отличается особой тонкостью, такие тонкие зрачковые мембраны (фиброз задней капсулы І-ІІ степени) чаще рассекают методом одиночных импульсов с энергией импульса от 0,3 до 2, 0 мДж; для плотных мембран (фиброз задней капсулы III степени, пленчатые вторичные и травматические катаракты) используют метод спиралевидного или крестообразного рассечения с энергией импульса до 3,5 мДж. При наличии остаточных хрусталиковых масс или клеток-шаров Адамюка— Эльшнига производят их фрагментацию с энергией импульса до 3— 4 мДж, что ускоряет их рассасывание, особенно у детей (рис. 5.15).

При полурассосавшейся катаракте и зрачковой мембране толщиной более 1—2 мм применяют методику дробной (этапной) факодеструкции с разрушением поверхностных слоев в центре зрачка и постепенным углублением дефекта до перфорации и расширением до 1,5— 2 мм за 2—4 сеанса.

Выполнение полного объема операции за несколько сеансов (дробное или этапное лечение) рекомендуют для более полного рассасывания хрусталиковых фрагментов и меньшей травматизации глаза лазерным воздействием. Этапное лечение у детей особенно перспективно благодаря известной высокой способности детских глаз к активному рассасыванию остатков хрусталика при контакте их с влагой передней камеры, тем более что воздействие ИАГ-лазера существенно ускоряет этот процесс. Кроме того, в отличие от взрослых у детей крайне редко наблюдается факогенная реакция с набуханием хрусталиковых масс, иридоциклитом, вторичной глаукомой, дистрофией роговицы.

Считают, что лазерная задняя капсулотомия при артифакии не связана с дополнительными техническими трудностями и даже имеет более широкие показания, чем при афакии, так как лишена риска возникновения витреальных грыж. Обычно авторы не отмечают различий в уровне энергии для лазерной капсул отомни при артифакии и афакии, но для предупреждения повреждения ИОЛ считают необходимыми точную фокусировку луча за задней капсулой и использование специальных контактных линз. Риск повреждения ИОЛ значительно уменьшается при модификации техники выполнения задней капсулотомии в зависимости от типа ИОЛ, расположения ее по отношению к задней капсуле, степени и вида помутнений, прозрачности роговицы, наличия отложений на поверхности линзы. Разрабатывается система новых технлогических приемов и клинических рекомендаций, обеспечивающих максимально щадящий характер лазерной дисцизии зрачковых мембран и вторичных катаракт в артифакичных глазах.

При наличии белковых отложений и преципитатов на поверхности линзы (см. рис. 5.9) широко применяется «сдувание» их расфокусированным излучением ИАГ-лазера. хотя многие авторы отмечают рецидивы, несмотря на активное медикаментозное лечение.

Комбинированные аргон - ИАГ-лазерные методы рекомендуют при постувеальных и посттравматических зрачковых мембранах с неоваскуляри- зацией в области зрачка, рубеозе радужки, при артифакии, отложении пигмента на зрачковой мембране для устранения срашений и тракции (рис. 5.18; 5.19).

При сопутствующей дислокации зрачка устранение зрачковой мембраны дополняют лазерной иридотомией или корепраксией (рис. 5.20—5.23).

При врожденной зрачковой мембране используют специальную оригинальную методику.

В литературе высказываются разные мнения о том, какие из параметров излучения обусловливают побочное воздействие на внутриглазные структуры и их функции. При этом авторы обращают внимание на величину энергии в импульсе, количество импульсов и тотальную энергию, затраченную в ходе операции. Результаты исследований А.Д. Семенова и соавт. (1985) и Т.И. Ронкиной и соавт. (1989) показали, что основные побочные эффекты лазерного воздействия обусловлены тракционным механическим воздействием на цилиарное тело ударной волны, сила которой является производной от величины энергии в импульсе.

Поскольку частота и выраженность операционных и послеоперационных осложнений при лазерной капсулотомии в основном зависят от энергии импульса излучения, необходимо стремиться использовать минимальную эффективную энергию в импульсе. С накоплением опыта удается значительно уменьшить эффективную энергию импульса, что уменьшает воздействие лазера на окружающие ткани.

У детей требуются не меньшие, чем у взрослых, энергетические режимы лазерного воздействия, поскольку они зависят от толщины и особенностей рассекаемой ткани. Чаще у детей используют энергию в импульсе от 1,4 до мДж при количестве импульсов не более 60, хотя и при средней энергии импульса мДж и среднем числе импульсов 18 лазерное рассечение плотных зрачковых мембран у детей является не только эффективным, но и безопасным.

Для предупреждения осложнений при лазерных операциях у детей рекомендуют этапное лечение, выполняя полный объем лазерной операции не в один, а в несколько сеансов (1—5 ), используя одиночные импульсы с минимальной эффективной энергией или серию импульсов (2—3 импульса с интервалом 20 мс), что позволяет избежать расфокусировки луча из-за возможной подвижности глаза ребенка в ходе операции, несмотря на обязательную фиксацию глаза контактной линзой.

Из-за известной склонности к экссудативным и пролиферативным реакциям детей вторичные катаракты и зрачковые мембраны разной этиологии в большинстве случаев сопровождаются плосткостными васкуляризованными сращениями послеоперационных и посттравматических рубцов с радужкой, остатками хрусталика, деформацией и дислокацией зрачка, грыжами стекловидного тела, траншей и др. Поэтому в 2/3 случаев, помимо лазерного устранения оптического препятствия в зрачковой зоне, требуется одновременная лазерная синехотомия.

Результаты лазерного лечения вторичных катаракт у детей. Оптический (анатомический) эффект — формирование центрального оптического окна размером до 2 мм в зрачковой мембране (рис. 5.24—5.27) —достижим практически у всех пациентов.

Рассечение ИАГ-лазером иридокорнеальных, витреокорнеальных и иридо- капсулярных сращений, сопутствующих вторичной катаракте, позволяет восстановить нормальные анатомические взаимоотношения в переднем отделе глаза у 78 % детей (см. рис. 5.18; 5.19).

По данным литературы, после лазерного лечения вторичных катаракт острота зрения повышается у 91— 96,7 % больных. Однако обычно авторы

не выделяют группу больных детского возраста. В то же время ясно, что функциональные результаты лечения у детей с врожденной, постувеальной и постгравматической патологией нельзя оценивать, сравнивая их с результатами лечения возрастных и других катаракт у взрослых.

Несмотря на совершенствование хирургической техники, острота зрения у детей с афакией остается сравнительно невысокой из-за обскурационной амблиопии. Heзрелость зрительно-нервного аппарата у детей младшего возраста, врожденная, наследственная и синдромальная патология обусловливают свои, к сожалению, невысокие, функциональные возможности реабилитации этого контингента больных. Сравнительно лучшие результаты отмечены при удалении катаракт у детей раннего возраста.

Традиционная коррекция афакии очками не лишена известных недостатков (оптические аберрации; косметические проблемы и др.). Несколько улучшились результаты лечения таких больных с применением контактных линз, хотя из-за необходимости повторного снятия и надевания контактных линз не исключена психическая травма ребенка и требуются определенные навыки со стороны родителей. Применение ИОЛ значительно улучшило результаты оперативного лечения катаракт у детей, хотя ряд авторов высказывали опасения относительно повышения частоты осложнений и проводили критический анализ результатов.

Обнадеживающие результаты отмечены после имплантации ИОЛ у детей с травматическими катарактами, а также с двусторонними врожденными катарактами. При односторонних, особенно врожденных, катарактах результаты были хуже. Соответственно и функциональные результаты лазерного лечения вторичных катаракт коррелируют с результатами оперативного лечения Предшествующих первичных катаракт разной этиологии. Так, Л.Н. Зубарева и соавт. (1990) в результате лазерной задней капсулотомии при афакии и артифакии (соответственно 23 и 71 глаз) после экстракции врожденных и травматических катаракт отмечают повышение остроты зрения до 0,4—1,0 у 70,3 % детей, причем у 2б,б % до 0,7—1,0. Более низкую остроту зрения у 29,7 % детей авторы объясняют посттравматической макулодистрофией и амблиопией. Аналогичные результаты у детей с артифакией приводят и другие авторы: острота зрения повышается практически у всех детей, причем у 38,9-39,5 % до 0,7-1,0.

Л.А. Сухина и соавт. (2003) в результате лазерного лечения 82 вторичных катаракт, развившихся после удаления травматических и врожденных катаракт у детей в возрасте от 3 до 15 лет, наблюдали повышение остроты зрения в 100 % случаев (средняя острота зрения после операции 0,3, через 2—3 мес после плеоптического и ортоптического лечения 0,6 ).

G. Malukiewicz-Wisniewska и соавт. (1999) в результате как лазерной, так и инструментальной капсулотомии у 74,7 % детей в возрасте от 6 до 18 лет получили остроту зрения с коррекцией выше 0,5 .

Полученные результаты трудносопоставимы из-за различий контингентов детей по возрасту, характеру первичной катаракты, сроку обскурационной амблиопии, сопутствующей патологии и др.

По нашим данным, после лазерного лечения вторичной катаракты на 556 глазах у 504 детей в возрасте от 2 мес до 15 лет отмечено значительное повышение остроты зрения у 88,5 % больных. Из них острота зрения повысилась до 0,05-0,1 у 19,4%. до 0,2-0,4 у 21,6%. до 0,5-0,7 у 12,2 % и до 0,8-1,0 у 10,1 % детей. Низкая острота зрения (до 0,04 ) у 36,7 % детей объяснялась наличием сопутствующей патологии: врожденной дисплазией зрительного нерпа, сетчатки, обскурационной амблиопией высокой степени, посттравматическими рубцами роговицы и др. Более высокая острота зрения (от 0,1 до 1,0 у 88 % ) получена у детей с артифакией, после двусторонних частичных форм врожденных катаракт и после травматических катаракт, у которых до формирования вторичной катаракты острота зрения была достаточно высокой и вторичная катаракта развилась в возрасте старше 7—10 лет. Наименее благоприятные результаты получены после односторонних врожденных катаракт, особенно с синдромом первичного пересистирующего гиперпластического стекловидного тела (острота зрения выше 0,05 получена только у 19 % детей).

Для функционального прогноза лазерного лечения и оценки нейроретинальной функции могут быть полезны ретинометрия (лазеринтерферометрия), специальные клинические тесты и электрофизиологические методы исследования.

Успешное лазерное лечение вторичной катаракты позволяет не только улучшить оптические условия, но и создает условия для офтальмоскопии и возможной коагуляции сетчатки аргоновым лазером.

Осложнения и их профилактика. Хотя лазерные операции менее травматичны, чем инструментальные, но, как и любые хирургические вмешательства, могут сопровождаться осложнениями, которые встречаются сравнительно редко, носят транзиторный характер и наблюдаются обычно в раннем послеоперационном периоде. Частота осложнений при лазерном лечении вторичных катаракт колеблется в широких пределах, что обусловлено не только первоначальным состоянием оперированного глаза, но и техникой и энергетическими параметрами лазерного вмешательства и мерами профилактики. Нередко причиной осложнения является не само лазерное воздействие, а методологические ошибки в ходе лазерной операции, что требует отработки методик.

R.F. Steinert и соавт. (1991) отмечают, что лазерная задняя капсулотомия практически лишена риска тяжелых осложнений, характерных для инструментальной капсулотомии (эндоф- тальмит, значительная потеря эндотелиальных клеток и стекловидного тела, дислокация ИОЛ, отслойка сетчатки). Наиболее частое и известное осложнение лазерной хирургии - так называемый реактивный синдром - временное повышение офтальмотонуса с сопутствующим раздражением переднего отдела глазного яблока, клинически проявляющимся в виде перикорнеальной реакции, миоза, гиперемии радужки, снижения прозрачности камерной влаги, наблюдается у 15¬80 % взрослых пациентов, перенесших ИАГ-лазерное вмешательство. Изучению патогенеза, клиники, лечения и профилактики реактивного синдрома посвящены многочисленные работы отечественных и зарубежных авторов. Большинство авторов отмечают, что степень выраженности этих осложнений незначительна и они медикаментозно легко контролируются.

В настоящее время реактивный синдром рассматривают в качестве само- регулирующейся защитно-компенсаторной реакции организма. В ответ на воздействие ИАГ-лазера в тканях глаза наблюдается разрушение липопротеидных комплексов клеточных мембран и накопление токсических продуктов липидного и белкового обмена, повышающих сосудистую проницаемость и ультрафильтрацию внутриглазной жидкости. Эти патогенетические механизмы являются пусковыми и способствуют выбросу простагландинов и включению адренергических триггерных механизмов (в ответ на раздражение радужки и цилиарноготела), нарушающих проницаемость гематоофтальмического барьера и приводящих к гидратации тканей, изменению газового состава и кислотно-щелочного состояния влаги передней камеры при возникновении «оптического пробоя», механическому затруднению оттока внутриглазной жидкости, т.е. ведут к развитию реактивного синдрома с офтальмогипертензией.

Большинство авторов единодушны в том, что при значительном объеме вмешательства лазерная задняя капсулотомия ведет к выраженным изменениям гидродинамики оперированного глаза с максимальным повышением ВГД (до 24—38 мм рт.ст.) в течение первого часа или 2-4 ч после лазерного воздействия за счет ухудшения оттока внутриглазной жидкости и повышения продукции камерной влаги. Чаще ВГД нормализуется в течение первых суток, но у 2—3 % пациентов после ИАГ-лазерном задней капсулотомии развивается вторичная глаукома.

У детей реактивный синдром после ИАГ-лазерного воздействия наблюдают относительно редко — в 3,6—11,1 % случаев, причем, если у взрослых пациентов повышение офтальмотонуса более чем на 10 мм рт.ст. выявляют у каждого третьего, то в детском возрасте такая выраженная реактивная офтальмогипертензия встречается крайне редко. Полная нормализация офтальмотонуса у детей наступает обычно на следующий день после лазерной операции и сохраняется в дальнейшем. Топографические исследования показали, что у детей лазерная капсулотомия может сопровождаться функциональными сдвигами гидродинамики (увеличение минутного объема камерной влаги, снижением коэффициента легкости оттока, повышением коэффициента Беккера), но эти изменения транзиторны и наблюдаются не у всех детей. Сравнительная редкость транзиторной офтальмогипертензии и более быстрая нормализация офтальмотонуса у детей по сравнению с пациентами пожилого возраста связана с большими компенсаторными молодого организма и состоянием дренажной системы глаза, а также с эффективностью обязательной подготовки к лазерной операции, при отсутствии которой частота транзиторной офтальмогипертензии возрастает в 4 раза.

Повышение офтальмотонуса у детей, помимо ИАГ-лазерного воздействия, может быть обусловлено другими причинами: врожденным гониодисгенезом, прогрессирующей посттравматической облитерацией угла передней камеры, редко факогенной реакцией при лазерной деструкции объемных остатков хрусталиковых масс в области зрачка; обсуждается роль витреальных факторов.

Фактором эффективной профилактики офтальмогипертснзии у детей служит концепция минимизации диаметра капсулотомического окна, поскольку установлено, что и у взрослых пациентов минимальное капсулотомическое отверстие, выполненное без расширения зрачка, достоверно снижает частоту транзиторной офтальмогипертензии. Для медикаментозного лечения курс реактивной офтальмогипертензии обычно используют ивдометацин, ингибиторы карбоангидразы, чаще ацетазоламид, тимолол (инсталляции) и кортикостеровды (инсталляции или подконьюктивальные инъекции).

У большинства взрослых пациентов лазерная задняя капсулотомия не вызывает существенных изменений гемодинамики. Чаще (20—58,3 % ) изменения проявляются в снижении тонуса сосудов и уменьшении пульсового кровенаполнения глаза со снижением реографического коэффициента через 2 ч или через 3—4 ч с восстановлением показателя через 1 нед или 2 нед. Реже (14,1 % ) выявляется увеличение пульсового кровенаполнения глаза через 2 ч после лазерной операции с восстановлением исходного значения через 2 нед. Аналогичные, но менее выраженные изменения гемодинамики отмечаются и на парных глазах. Изменения объемной скорости кровотока в сосудистом тракте существенно зависят от исходного уровня гемодинамики и четко связаны с изменениями биоэлектрической активности сетчатки.

Реографические исследования у детей выявили неоднозначный характер изменений гемодинамики. У большинства детей реографический коэффициент повышался в первые 30 мин после лазерного воздействия, а со 2 -го дня достоверно снижался на 15—20 % от исходного уровня, особенно к 4 -му дню, после 3—4 сеансов лечения. С 6 -го дня отмечалась тенденция к повышению показателя с полной нормализацией к 7—8 -мудню. Исходное состояние глаза (выраженная экссудативная воспалительная реакция переднего отдела глаза, факогенный ирвдоциклит) существенно влияет на характер гемодинамической реакции глаза на лазерное воздействие.

Выявлено незначительное снижение пульсового кровенаполнения парных глаз с 1 -го по 3 -й день после лазерного воздействия с полной нормализацией показателя к 9 -му дню. Контроль гемодинамических изменений глаз после лазерных вмешательств помогает оценить травматичность лазерных операций и разных энергетических параметров у детей в каждом конкретном случае.

Наиболее чувствительны к воздействию ИАГ-лазера — сетчатка и эндотелий роговицы.

Источники:

, , ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как лечить катаракту глаза биоптроном

Как лечить катаракту глаза биоптроном  Как наносить подводку для глаз

Как наносить подводку для глаз  Где оперировать катаракту

Где оперировать катаракту  Bourjois подводка для глаз с ластиком liner effacable erasable

Bourjois подводка для глаз с ластиком liner effacable erasable  Жданов владимир георгиевич катаракта

Жданов владимир георгиевич катаракта  Хирургия катаракты лазером и ультразвуком в чём особенность

Хирургия катаракты лазером и ультразвуком в чём особенность