Врожденная глаукома

Детская глаукома - редкая болезнь глаз, являющаяся одной из основных причин слепоты у детей. Возникновение её связано с аномальным увеличением внутриглазного давления.

Глаукома, которая проявляется непосредственно после рождения или в первый год жизни ребенка называется инфантильной. При более позднем проявлении глаукомы ее принято называть детской.

Первичная врожденная глаукома является результатом неправильного развития дренажной системы глаза. Она встречается примерно у 1 из 10000 новорожденных и является наиболее распространенной формой глаукомы у детей. Вторичная глаукома возникает из-за нарушений в организме или в глазу, она может быть генетически детерминированной или приобретенной. Оба типа могут сочетаться с другими заболеваниями.

Около 10 процентов случаев первичной врожденной глаукомы выявляется при рождении, а 80 процентов диагностируется в течение первого года жизни. В первую очередь педиатр или родители замечают глазные симптомы глаукомы, включающие помутнение и/или увеличение роговицы.

Увеличение глазных яблок при врожденной глаукоме

Увеличение глазных яблок при врожденной глаукоме

Повышение внутриглазного давления может привести к увеличению глазного яблока (что на первых порах создает впечатление больших, красивых глаз) и повреждению роговицы. Важнейшими ранними симптомами глаукомы у детей являются плохое зрение, повышенная чувствительность к свету, слезотечение, частое моргание.

Врожденная глаукома в подавляющем количестве случаев (75%) развивается в обоих глазах. Однако степень развития патологического процесса, как правило, не одинаковая.

Лечение детской глаукомы отличается от такового у взрослых. Большинству пациентов требуется хирургическое вмешательство, которое, как правило, выполняется как можно раньше. Целью хирургии детской глаукомы является снижение внутриглазного давления путем увеличения оттока внутриглазной жидкости или уменьшения её продукции внутри глаза. Одним из методов в этом случае является гониотомия. Вероятность успеха этой операции напрямую связана с возрастом ребенка на момент установления диагноза, типом и тяжестью течения глаукомы, а также хирургической техникой оперирующего. Другими вариантами хирургического вмешательства являются трабекулэктомия и шунтирующие операции.

Примерно у 80-90 процентов детей, которые своевременно получили хирургическое лечение, имели постоянный уход, а также наблюдение специалиста за развитием их зрительных функций, имеются хорошие шансы на нормальное или почти нормальное зрение в дальнейшем. К сожалению, первичная врожденная глаукома приводит к слепоте у 2-15 процентов детей. Если она не была распознана, а лечение своевременно не начато, результатом будет необратимая потеря зрения.

СИМПТОМЫ ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМЫ

Основные. Увеличенные глазное яблоко и диаметр роговицы (горизонтальный диаметр роговицы >12 мм до возраста 1 год может свидетельствовать о патологии), отек роговицы, повышенное ВГД, увеличенное соотношение диаметра экскавации и диаметра диска (з/д), часто процесс двусторонний. Классическими проявлениями являются слезотечение, светобоязнь (фотофобия), помутнение роговицы и «большой глаз». В результате светобоязни может появиться блефароспазм.

Другие. Линейные разрывы десцеметовой мембраны роговицы, обычно идут в горизонтальном направлении или концентрично лимбу; рубцевание (помутнение) стромы роговицы; конъюнктивальная инъекция; миопический сдвиг при определении рефракции.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

• Врожденная мегалокорнеа. Горизонтальный диаметр роговицы на обоих глазах >13 мм. с нормальной толщиной роговицы и эндотелием. ВГД и э/д в норме.

• Травма от щипцов во время родов. Может приводить к разрывам десцеметовой мембраны и локальному отеку роговицы; однако разрывы обычно идут в вертикальном или косом направлениях, и диаметр роговицы в норме. Родовая травма обычно односторонняя и часто о ней можно узнать из анамнеза.

• Врожденная наследственная дистрофия эндотелия. Отек роговицы при рождении, с нормальным диаметром роговицы и нормальным ВГД.

• Мукополисахаридозы и цистиноз. Некоторые врожденные нарушения метаболизма приводят к изменению прозрачности роговицы в младенческом возрасте или раннем детстве, но обычно не при рождении; диаметр роговицы и ВГД в норме.

• Обструкция носослезного канала .

• Синдром Рубинштейна-Тейби. Редкий синдром мальформации, который характеризуется особыми аномалиями строения лица. Синдром может сопровождаться врожденной глаукомой.

Причины врожденной глаукомы у детей

Часто.

• Первичная врожденная глаукома. Не сочетается с другими или системными нарушениями. Диагноз устанавливается тогда, когда исключены другие причины глаукомы.

Реже.

• Синдром Стерджа-Вебера. Обычно поражение одностороннее; может быть пятно «цвета портвейна», кальцификаты в мозгу и судороги; заболевание не является семейным. Частота глаукомы возрастает при поражении гемангиомой век и конъюнктивы.

• Аномалия развития переднего сегмента. Синдром Аксенфельда, аномалия/синдром Ригера, аномалия Петерса и др.

• Синдром Лоу (окулоцереброренальный синдром). Катаракта, глаукома и заболевание почек; сцепленное с Х-хромосомой рецессивное наследование.

• Краснуха. Глаукома, хориоретинопатия «соль-с-перцем», нарушения слуха и нарушения со стороны сердца. Может встречаться и катаракта, но не в сочетании с глаукомой.

• Аниридия. Гипоплазия радужки, часто при гониоскопии выявляется только рудиментарный остаток радужки, катаракта, глаукома. гипоплазия фовеа, нистагм.

• Другие (например, нейрофиброматоз. гомоцистинурия, первичное персистирующее гиперпластическое стекловидное тело, вторичная глаукома из-за смешения иридохрусталиковой диафрагмы кпереди).

ОБСЛЕДОВАНИЕ

1. Анамнез. Другие системные аномалии? Краснуха во время беременности? Родовая травма? Семейный анамнез по врожденной глаукоме?

2. Офтальмологическое обследование, включая оценку остроты зрения каждого глаза, осмотр с карманным фонариком или обследование с переносной щелевой лампой для выявления увеличения роговицы и ее помутнения, а также скиаскопия для оценки аномалии рефракции. Осмотр глазного дна с широким зрачком производится для оценки ДЗН и сетчатки. Ослабленный розовый рефлекс при скиаскопии является чувствительным тестом на помутнение роговицы.

3. В подозрительных случаях, а также если планируется оперативное вмешательство, выполняется обследование под общей анестезией. Определяются горизонтальный диаметр роговиц (измеряемый при помощи калипера), ВГД, выполняются пахиметрия, скиаскопия, гониоскопня, офтальмоскопия. При УЗИ измеряют переднезаднюю ось. Когда гестационный возраст составляет 40 нед. средняя длина переднезадней оси должна быть равна 17 мм. К 1 году она увеличивается в среднем до 20 мм. За увеличением переднезадней оси можно следить путем последовательных определений рефракции при циклоплегии или серийных УЗИ. Можно также фотографировать ДЗН.

Как правило. ВГД измеряют насталько быстро, насколько это возможно, после того как начата общая анестезия, для получения максимально точных данных. Асимметрия между правым и левым глазам >2 мм рт.ст. является важным признакам патологии.

Лечение врожденной глаукомы у детей

Радикальным обычно является хирургическое лечение глаукомы. Медикаментозная терапия используется в качестве временной меры до операции.

1. Медикаментозное :

- Пероральные ингибиторы карбоангидразы (например, ацетазоламид 10- 15 мг/кг массы тела в день). Наиболее эффективны. Часто используются для того, чтобы просветлить роговицу до гониотомии, но необходимо учитывать возможные побочные эффекты.

- Местный ингибитор карбоангидразы (например, бронзоламид 3 раза в день). Менее эффективен; лучше переносится.

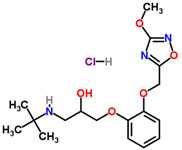

- местный в-блокатор (например, 0,25- 0,5% раствор левобунолола или тимолола 1 раз в день).

Бримонидин (например, Альфаган) абсолютно противопоказан детям младше 5 лет из-за риска апноэ.

Миотики неэффективны при врожденной глаукоме и могут повысить ВГД, но они иногда используются для сужения зрачка перед хирургической гониотомией.

2. Хирургическое. Гониотомия (т.е. надрез трабекулярной сети лезвием при гониоскопическом контроле) является операцией выбора, хотя некоторые специалисты рекомендуют в качестве первого вмешательства трабекулотомию. Если роговица непрозрачна, трабекулотомия (т.е. вскрытие шлеммова канала в переднюю камеру) обычно является предпочтительной процедурой. Если первичная гониотомия успеха не дает, вторая или даже третья гониотомии обычно оправданны. Трабекулотомия может быть выполнена после нескольких неудачных операций по вскрытию угла передней камеры.

Амблиопия может быть последствием глаукомы, ее следует лечить окклюзией.

НАБЛЮДЕНИЕ

1. Повторные обследования, если нужно, под общей анестезией, необходимы для отслеживания диаметра роговицы, ВГД, э/д и длины переднезадней оси.

2. Пациентов с врожденной глаукомой следует наблюдать в течение всей жизни, чтобы не пропустить прогрессирование.

Содержание

Под таким недугом, как глаукома принято считать большую группу глазных заболеваний, для которых характерно периодическое или постоянное повышение внутриглазного давления(ВГД), которое отличается атрофией зрительного нерва, постепенным снижением зрения и развитием дефектов поля зрения.

Принято различать два основных вида глаукомы: открытоугольную и закрытоугольную, также первичную, вторичную и врожденную глаукому. Врожденная форма данного патологического состояния бывает наследственной (примерно15% случаев), а также внутриутробной (85% случаев).

При наличии вторичной глаукомы повышение ВГД является следствием повреждения глаза, другого глазного заболевания или всего организма.

В данной статье основное внимание будет уделено врожденной глаукоме у детей.

Врожденную глаукому можно классифицировать на:

Исходя из возраста ребенка бывает:

С медицинской точки зрения можно врожденную глаукому можно разделить на три формы:

Согласно данных статистики, у довольно большого количества детей первые симптомы глаукомы проявляются в раннем возрасте (до 5 лет).

Информация о причинах врожденной глаукомы

Внутриутробная глаукома является результатом воздействия на глаз плода различных патологических факторов, что может привести к аномалиям переднего отдела глаза. Повышение ВГД имеет место при нарушении оттока ВГЖ в результате, того что не рассосавшаяся эмбриональная мезодермальная ткань закрывает радужно-роговичный угол передней камеры.

Внутриутробная глаукома является результатом воздействия на глаз плода различных патологических факторов, что может привести к аномалиям переднего отдела глаза. Повышение ВГД имеет место при нарушении оттока ВГЖ в результате, того что не рассосавшаяся эмбриональная мезодермальная ткань закрывает радужно-роговичный угол передней камеры.

Несколько реже причиной образования закупорки(ретекции) водянистой влаги являются внутрисклеральные изменения или переднее прикрепление радужки.

В основе заболевания находятся врожденные пороки развития дренажной системы глаза или угла передней камеры, которые создают препятствие свободному оттоку внутриглазной жидкости или значительно затрудняют его, именно это и приводит к повышению ВГД Причиной данной аномалии являются различного рода патологические состояния женщин, особенно в первом триместре беременности. Приведем пример:

Клинические проявления

Для врожденной глаукомы характерен целый ряд своеобразных клинических проявлений, которые обусловлены возрастными особенностями строения глаз у детей.

Характерные симптомы:

Наследственная глаукома у детей нередко может сочетаться с одновременным развитием, как дефектов глаз (аниридия, катаракта, миерокернеа) так и поражений других органов (пороки сердца, микроцефалия, факоматозы, глухота) и систем.

В 75 % случаев врожденная глаукома развивается в обоих глазах. Согласно данным медицинских наблюдений врожденная глаукома у большинства детей не отличается изобилием жалоб, за исключением тех, которые вызываются роговичным синдромом. Другими словами, данное патологическое состояние протекает под видом открытоугольной глаукомы.

В 75 % случаев врожденная глаукома развивается в обоих глазах. Согласно данным медицинских наблюдений врожденная глаукома у большинства детей не отличается изобилием жалоб, за исключением тех, которые вызываются роговичным синдромом. Другими словами, данное патологическое состояние протекает под видом открытоугольной глаукомы.

На поздних этапах глаукомы характерно появление стафилом, возникают разрывы склеры, можно наблюдать истончение и растяжение конъюнктивы. Нередки случаи развития осложненной катаракты.

На начальных стадиях развития наследственной глаукомы глазное дно является нормальным. По мере прогрессирования заболевания диск зрительного нерва может подвергаться дистрофическим изменениями, это обусловлено нарушением кровообращения в нем.

Данный патологический процесс характеризуется прогрессивным снижением зрительных функций. В большинстве случаев, на ранних стадиях снижение наблюдается на фоне дальнозоркости, изменений в роговице (помутнение, отек) и аномалий рефракции.

Диагностика глаукомы

Раннее распознавание врожденной глаукомы имеет место только лишь при условии проведения тщательного осмотр глаз новорожденных. Внимание следует обратить на размеры глаза и роговицы. Если же во время простого осмотра специалистом было замечено помутнение роговицы, увеличение ее размеров, расширение зрачков и углубление передней камеры, то это должно быть сразу же наводить на мысль о возможности наличия патологии.

Раннее распознавание врожденной глаукомы имеет место только лишь при условии проведения тщательного осмотр глаз новорожденных. Внимание следует обратить на размеры глаза и роговицы. Если же во время простого осмотра специалистом было замечено помутнение роговицы, увеличение ее размеров, расширение зрачков и углубление передней камеры, то это должно быть сразу же наводить на мысль о возможности наличия патологии.

В таких случаях необходимо получить консультацию у специалиста офтальмолога и обязательно пройти исследование на определение ВГД. Внутриглазное давление детей до 2-х лет и у новорожденных должно производится не пальпаторно, а исключительно с помощью тонометра в условиях физиологического сна, который может быть усилен с помощью сравнительно слабых снотворных средств и транквилизаторов (триосин, люминал), а в ряде случаев — и под общей анестезией.

Чем точнее и ранее поставлен диагноз, тем менее травматичным и более эффективным будет назначенное лечение, в частности, антиглаукоматозные операции. Именно это позволит получить большее количество шансов на сохранение зрения у детей.

Методы лечения наследственной глаукомы

Лечение врожденной глаукомы должно определяться в зависимости от тяжести заболевания. При наличии умеренно выраженного течения глаукомы, терапия может быть начата с назначения глазных капель для понижения внутриглазного давления.

Но самостоятельно такой вид лечения является малоэффективным и безрезультатным.

Медикаментозной терапии можно отдать важное место в комплексном лечении глаукомы, она может включать в себя:

Наиболее эффективным методом для снижения ВГД считается оперативное хирургическое вмешательство. Только с хирургических методов возможно устранение препятствий для оттока ВГЖ, которые обусловлены структурными пороками дренажной зоны.

К основным методикам оперативного лечения следует отнести:

Прогноз в лечении является удовлетворительным только в тех случаях, когда хирургическое вмешательство было своевременным. Если оперативное вмешательство проведено на начальной стадии заболевания, сохранение зрения зрение в течение жизни наблюдается у 75% пациентов и только 15-20% у прооперированных на поздних стадиях.

Перед проведение операции и после ее окончания необходимо проводить медикаментозное лечение (витаминотерапия, сосудорасширяющие препараты) для улучшения обменных процессов зрительно-нервного аппарата.

Диспансерное наблюдение

Дети, у которых имеется подозрение на наличие врожденной глаукомы или с установленным диагнозом должны находиться на диспансерном учете с обязательными обследованиями 1 раз на месяц.

Таким образом, с целью борьбы с детской слепотой на фоне врожденной глаукомы необходимо проводить меры по раннему выявлению данного заболевания и назначать оперативное лечение в первые дни жизни ребенка.

При наличии малейших подозрений на врожденную глаукому нужно в срочном порядке посетить специалиста офтальмолога для консультаций.

Поделиться статьей с друзьями:

Оценить статью:

(Оценок еще нет)

(Оценок еще нет)

Врожденная глаукома - заболевание, характеризующееся повышением ВГД в результате аномалии развития путей оттока водянистой влаги. Встречается относительно редко - в среднем 0,1 % всей глазной патологии. Тем не менее, как причина слепоты составляет 2,5-7 % случаев. Преимущественно поражаются оба глаза (у 75 % детей), мальчики болеют чаще девочек.

Этиология врожденной глаукомы

В возникновении врожденной глаукомы в 80 % случаев главную роль играет наследственный фактор с передачей преимущественно по аутосомно-рецессивному типу. При этом патология нередко носит сочетанный характер (наблюдаются аномалии как глазного яблока, так и отдельных органов и систем).

В некоторых случаях развитие заболевания обусловлено воздействием на плод различных неблагоприятных факторов в период его внутриутробного развития. Среди них отрицательную роль играют коревая краснуха, токсоплазмоз, вирусные заболевания, эндокринные расстройства, ионизирующее излучение, гипо- и авитаминозы.

Патогенез врожденной глаукомы

Патогенез врожденных глауком разнообразен, однако в основе повышения ВГД лежит недоразвитие или неправильное развитие дренажной системы глаза. Наиболее частыми причинами блокирования зоны трабекулы и шлем- мова канала являются нерассосавшаяся эмбриональная мезодермальная ткань, плохая дифференцировка ангулярных структур, переднее прикрепление корня радужки, а также сочетание различных аномалий. Тяжесть процесса и темпы его развития зависят от степени дефекта путей оттока внутриглазной жидкости: чем больше он выражен, тем раньше клинически проявляется болезнь.

Классификация врожденной глаукомы

Врожденная глаукома включает несколько разновидностей:

• врожденную глаукому, или гидрофтальм (признаки заболевания проявляются на первом году жизни);

• инфантильную, или отстроченную, врожденную глаукому (в возрасте 3-10 лет);

• ювенильную глаукому (11-35 лет);

• глаукому, сочетанную с другими дефектами развития.

Клиника врожденной глаукомы

При раннем появлении симптомов заболевание протекает наиболее тяжело и имеет неблагоприятный прогноз. У детей с врожденной глаукомой прежде всего обращают на себя внимание большие и выразительные (на начальных стадиях) глаза. На клиническую симптоматику гидрофтальма влияет тот факт, что ткани глаза у ребенка легко растяжимы, и поэтому изменения возникают во всех его структурах.

Начальные симптомы гидрофтальма заключаются в небольшом увеличении роговицы, возникновении трещин десцеметовой оболочки и вначале преходящем, а затем стойком отеке роговицы. По мере прогрессирования заболевания роговица продолжает растягиваться, склера истончается, приобретает голубоватый оттенок (просвечивается сосудистая оболочка), заметно расширяется лимб и углубляется передняя камера. Соответствующие трансформации происходят и с радужкой. В ней начинают развиваться атрофические процессы, захватывающие и сфинктер зрачка. В результате он расширяется и вяло реагирует на свет. Хрусталик обычно имеет нормальные размеры, но уплощен и по мере углубления передней камеры отодвигается назад. При значительном увеличении размеров глазного яблока может произойти разрыв растянутых и истонченных ресничных связок, сопровождающийся подвывихом или вывихом хрусталика. В далеко зашедшей стадии заболевания он нередко мутнеет (развивается катаракта). Глазное дно поначалу не изменено, но затем довольно быстро начинает развиваться глаукомная экскавация зрительного нерва. Одновременно растягивается и истончается сетчатка, что в дальнейшем может привести к ее отслойке.

На ранних стадиях заболевания ВГД повышается незначительно и периодически, в последующем оно приобретает стойкий характер.

Прогрессирование заболевания ведет к неуклонному ухудшению состояния зрительных функций, в первую очередь центрального и периферического зрения. В начале заболевания снижение остроты зрения обусловлено отеком роговицы. В дальнейшем зрение ухудшается вследствие атрофии зрительного нерва, которая проявляется глаукомной оптической нейропатией. По этой же причине возникает пороговое снижение светочувствительности в парацентральных и периферических частях сетчатки, что приводит к появлению специфических изменений в поле зрения пораженного глаза. Одновременно наблюдаются и такие симптомы, как светобоязнь, слезотечение и фотофобия. Ребенок становится беспокойным, плохо спит, капризничает без видимой причины.

По форме все врожденные глаукомы, как наследственные, так и внутриутробные, относятся к закрытоугольным. Однако причины препятствия оттоку внутриглазной жидкости различны, что позволяет выделить два основных клинических типа заболевания - А и В.

Первый клинический тип врожденной глаукомы

Первый клинический тип врожденной глаукомы (А) обычно встречается у новорожденных и детей первых 5 лет жизни. Он характеризуется выраженными изменениями в углу передней камеры в виде нерассосавшейся эмбриональной мезодермальной ткани или задержки развития и дифференцировки анатомических элементов дренажной системы глаза.

Второй клинический тип врожденной глаукомы

Второй клинический тип врожденной глаукомы (В) свойственен детям старше 5 лет и пациентам юношеского возраста. Для него характерно сочетание определенных изменений в углу передней камеры с какими-либо другими аномалиями развития глаза (аниридией, микрофтальмом, дислокацией хрусталика) или системными заболеваниями организма.

Стадия врожденной глаукомы определяется значением горизонтального диаметра роговицы, величиной экскавации диска зрительного нерва и остротой зрения. Всего выделяют четыре стадии врожденной глаукомы: начальную, развитую, далеко зашедшую и терминальную.

В начальной стадии (I ст.) горизонтальный диаметр роговицы увеличивается до 12 мм, экскавация занимает 1/3 диска зрительного нерва (0,3 Э/Д), острота зрения не изменена.

При развитой стадии (II ст.) размер роговицы составляет 14 мм, расширяется экскавация диска зрительного нерва до 0,5 Э/Д, острота зрения существенно снижается.

Далеко зашедшая стадия (III ст.) характеризуется такими показателями: горизонтальный диаметр роговицы превышает 14 мм, экскавация увеличивается (Э/Д > 0,5), острота зрения снижена до светоощущения.

Терминальная стадия - поздняя стадия заболевания, при которой развивается буфтальм («бычий глаз»), глазное яблоко резко увеличено. Полная атрофия зрительного нерва приводит к необратимой слепоте.

Лечение врожденной глаукомы

Медикаментозное лечение малоэффективно и, как правило, служит дополнением к оперативному вмешательству. Оно включает использование миотиков, аналогов простагландинов, бета-блокаторов, ингибиторов карбоангидразы. Показана также общеукрепляющая и десенсибилизирующая терапия.

В основу хирургического лечения положено два принципа: своевременность и патогенетическая направленность. Операцию нужно проводить как можно раньше, фактически сразу после установления диагноза. При выборе типа операции исходят из результатов гониоскопии. Поскольку все врожденные глаукомы относятся к закрытоугольным, то основным принципом является улучшение оттока внутриглазной жидкости.

При наличии в углу передней камеры эмбриональной мезодермальной ткани выполняют гониотомию. Суть операции состоит в разрушении эмбриональной ткани с помощью специального инструмента. Гониотомию рекомендуют проводить в начальной стадии заболевания при нормальном или слегка повышенном ВГД. В развитой стадии гониотомию сочетают с гониопунктурой, которая позволяет создавать дополнительный ход для субконъюнктивальной фильтрации жидкости.

В некоторых случаях мезодермальную ткань удаляют путем внутренней и наружной трабекулотомии. В далеко зашедшей стадии прибегают к операциям фистулизирующего типа - синусотрабекулоэктомии.

В терминальной стадии заболевания проводят операции, направленные на снижение продукции внутриглазной жидкости, - транссклеральную диатермо-, крио- или фотокоагуляцию ресничного тела.

Источники:

, , ,

Следующие статьи

- Глаукома

- Глаукому можно определить по тому, как вы смотрите телевизор

- Глюкокортикоиды могут вызвать вторичную глаукому

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Чем заменить подводку для глаз

Чем заменить подводку для глаз  Проксодолол

Проксодолол  Удаление катаракты в спб

Удаление катаракты в спб