Некоторые системные заболевания невыясненной этиологии

Некоторые системные заболевания невыясненной этиологии.

САРКОИДОЗ - системное заболевание неясной этиологии, характеризующееся образованием в тканях гранулем, состоящих из эпителиоидных клеток и единичных гигантских клеток Пирогова - Лангханса или типа инородных тел. Гранулемы однотипны, округлы ("штампованные"), четко отграничены от окружающей ткани. В отличие от туберкулезных бугорков в них отсутствует казеозный некроз. Саркоидоз встречается преимущественно в молодом и среднем возрасте, несколько чаще у женщин. Поражаются практически все органы, главным образом лимфатические узлы, легкие, печень, селезенка, реже почки, кожа, глаза, кости и др. Наиболее часто отмечается поражение органов дыхания.

Симптомы, течение. Стадия 1 характеризуется увеличением внутригрудных лимфатических узлов. При II стадии наряду с этим определяются выраженные интерстициальные изменения и очаги различной величины преимущественно в средних и нижних отделах легких. В III стадии выявляются значительный диффузный фиброз в легких и крупные, обычно сливные фокусы, а также выраженная .эмфизема нередко с буллезно-дистрофическими и бронхоэктатическими полостями и плевральными уплотнениями. Приблизительно у одной трети, больных при I и II стадиях отсутствуют заметные субъективные расстройства и болезнь выявляется при рентгенофлюорографическом исследовании. Течение подострое или хроническое, нередко волнообразное; отмечаются слабость, субфебрилитет, боль в груди, сухой кашель, снижение аппетита. Хрипы в легких прослушиваются редко и в небольшом количестве. Иногда саркоидоз начинается остро с высокой температуры, припуханием суставов конечностей, появления узловатой эритемы, главным образом на коже голеней, увеличения наружных лимфатических узлов. В крови - наклонность климфопении и моноцитозу, реже эозинофилия; СОЭ в пределах нормы или нерезко увеличена. Характерный признак - снижение общей и местной чувствительности к туберкулину, в связи с чем проба Манту обычно отрицательная. Характерна положительная реакция Квейма. При III стадии заболевания эти признаки выражены в большей степени, постепенно нарастают одышка и цианоз. Продолжительность болезни от нескольких месяцев до многих лет. Помимо клинико-рентгенологической картины, диагноз подтверждают результаты гистологического или цитологического исследования лимфатических узлов, кожи, слизистой оболочки бронхов и легочной ткани, где обнаруживают элементы саркоидной гранулемы. Таким путем удается дифференцировать саркоидоз от туберкулеза, различных диссеминаций в легких и других заболеваний.

Лечение неспецифическое с использованием главным образом глюкокортикоидов. Учитывая возможность спонтанного выздоровления, кортикостероиды обычно назначают после 3-5 мес наблюдения, если процесс не имеет наклонности к спонтанной инволюции. В ранние сроки гормональная терапия показана при явном прогрессировании, генерализации процесса, при поражениях глаз, почек, кожи, сердечнососудистой и нервной систем. Большей частью назначают преднизолон по 30-40 мг/сут, а затем в постепенно снижающихся дозах в течение 6-12 мес, иногда и дольше. При невозможности применить гормонотерапию или при ее недостаточной эффективности пользуются хингамином (делагилом) по 0,25 г 1-2 раза в сутки, витамином Е по 300 мг/сут.

Прогноз в подавляющем большинстве случаев благоприятный. При III стадии в результате медленно нарастающей легочно-сердечной недостаточности возможен летальный исход. www.elmeda.ru

Диагностика и выбор метода лечения при отеках ног, причины появления которых неясны - очень распространенная проблема. У взрослых людей причиной отеков ног чаще всего становится венозная недостаточность. У женщин в период жизни между менархе (первой менструацией) и менопаузой часто встречается такая проблема, как идиопатические отеки (раньше их также называли цикличными). Еще одной распространенной, но часто остающейся без внимания причиной отечности ног является легочная гипертензия, нередко связанная с апноэ во сне.

Классификация

Выделяют два основных типа отеков ног: венозные и лимфатические отеки. Венозные отеки образует избыточная межклеточная жидкость с низкой вязкостью и небольшим содержанием белка, в результате пониженной капиллярной проницаемости. Лимфатические отеки образует избыток богатой белком межклеточной жидкости внутри кожи и в подкожных тканях; причиной формирования таких отеков является дисфункция лимфатической системы. Иногда к отекам также относят липидему, но она, скорее, является неравномерным распределением жировой ткани, чем настоящим отеком.

Диагностика

Для диагностики отеков ног неясной этиологии врачу нужно, прежде всего, знать следующее:

В ходе медицинского осмотра врач обращает внимание на следующие факторы:

САРКОИДОЗ - гранулематозное заболевание с поражением многих органов и тканей (лимфатические узлы, легкие, кожа, кости и др.).

Этиология заболевания неясна. Изучается этиологическая взаимосвязь с туберкулезом путем поиска культур-ревертантов - ультрамелких фильтрующихся форм возбудителя туберкулеза.

Распространенность саркоидоза в России ( средний уровень ) 3 на 100 тыс. человек.

Основа морфологических проявлений неказифицирующиеся, четко очерченные эпителиоидноклсточные гранулемы с присутствием многоядерных гигантских клеток, примесью гистиоцитов и лимфоцитов. В гигантских клетках обнаруживаются кальцифицированные конхоидальные включения Шауманна, астероидные кристаллические и пузырьковидные тельца. Менее характерно наличие фибриноидного и ограниченного казеозного некроза. Исход гранулем фиброзирование с гиалинизацией. Фибротизация начинается с периферии гранулем, что придает им штампованный вид .

Эволютивные фазы гранулемы: пролиферативная, гранлематозная и фиброзногиалинозная. Для саркоидных гранулем, по сравнению с туберкулезом, характерны меньшие размеры, монотонность структуры, отсутствие корреляции между тканевым и клиническими проявлениями активности заболевания.

Основные клинико-анатомические формы саркоидоза:

" саркоидоз внутригрудных лимфатических узлов;

" саркоидоз легких и внутригрудных лимфатических узлов;

" саркоидоз легких;

" саркоидоз легких в комбинации с поражением (единичным) других органов;

" генерализованный саркоидоз с полиорганными поражениями.

Поражение легких и лимфатических узлов находят у 90% больных, глаз и кожи у 25% больных.

Ряд локализаций саркоидоза требует детализации форм поражения: при саркоидозе кожи выделяют:

1) клинически типичные формы (кожный саркоид Бека, ознобленная волчанка Бенье-Теннесона, ангиолюпоид Брока-Потрие, подкожный саркоид Дарье-Русси);

2) клинически атипичные формы (пятнистый саркоидоз, лихеноидный саркоидоз, псориазоподобный саркоид, саркоид типа себорейной экземы и др. формы);

3) неспецифические поражения кожи (узловатая эритема, другие дерматозы пруриго, многоформная экссудативная эритема).

Клиническое течение саркоидоза отличает фазность активность, регрессия, стабилизация. По характеру течения процесса выделяют абортивное, замедленное, прогрессирующее и хроническое течение.

Осложнения: стеноз бронха, гипопневматоз, ателектаз, пневмосклероз (постсаркоидный), эмфизема (диффузная, буллезная), адгезивный плеврит, фиброз корней легких с кальцификацией внутригрудных лимфатических узлов, легочное сердце.

Дифференциальная диагностика ведется с широким спектром гранулематозных заболеваний, с учетом клинических особенностей и данных лабораторного исследования. Диагностика саркоидоза только на тканевом уровне возможна лишь при наличии четко отграниченных гранулем с кольцевидным периферическим фиброзом. МКБ. D 86. Саркоидоз.

В окружности злокачественных опухолей, псевдоопухолей, паразитарных фокусов и при экзогенных аллергических альвеолитах возможно развитие эпителиоидно-макрофагальных гранулем, сходных с саркоидными. От системного саркоидоза саркоидную реакцию (рис. 231) отличает ограниченность проявлений, отсутствие периферического кольцевидного фиброза и топическая связь с очагами выше названных поражений.

ГРАНУЛЕМАТОЗ ВЕГЕНЕРА - системный продуктивно-деструктивный васкулит мелких и средних артерий и вен с поражением верхних дыхательных путей, легких и почек. Предполагается наличие антигена неуточненной природы, изначально поступающего в верхние дыхательные пути. В основе патогенеза лежат иммунологические процессы, что подтверждает наличие циркулирующих и фиксированных иммунных комплексов в сочетании с гранулематозной реакцией. Выявлено наличие антител к миелобластину. Доказана дефектность гена PRTNS и связь с HLA-87, HLA-88 и HLA-DR.

Основа морфологических проявлений системный некротизиру-ющий васкулит с гранулематозной реакцией, некротизирующий грануле-матоз верхних дыхательных путей и легких, гломерулонефрит. Гранулематозная ткань по клеточному составу сходна с проявлениями Т. Радикальное отличие присутствие нейтрофильных лейкоцитов и наличие тром-боваскулитов. Кроме поражений дыхательного тракта с язвеннонекротическими изменениями и бронхопневмонией типично развитие гло-мерулонефрита (мезангиопролиферативного, мезангиокапиллярного). При генерализации заболевания поражаются кожа, сердце (миокардит, корона-рит, перикардит), нервная система, глаза, развивается суставной синдром и др.

Осложнения: В исходе продуктивно-деструктивных процессов происходит разрушение хрящевой перегородки носа с его деформацией, гнойный синусит и отит, формирование полостей распада в легких, кровотечения, развитие почечной недостаточности.

Диагноз. Проведение биопсии слизистой носа, легких, почек (выявление гранулем и тромбоваскулитов), выявление антиней-трофильных антител.

Дифференциальная диагностика по тканевому материалу ведется с туберкулезом, узелковым периартериитом, синдрома Гудпасчера и Чердж-Стросса.

Синонимы: гранулема злокачественная, гранулематоз неинфекционный, некротический. МКБ. М 31.3. Гранулематоз Вегенера.

БОЛЕЗНЬ КРОНА хроническое неустановленной этиологии гранулематозное заболевание желудочно-кишечного тракта. Инфекционный агент не выявлен. Установлено нарушение функциональной активности Т-лимфоцитов. В кишечной стенке снижено количество Т-супрессоров (CD8+). Чаще заболевают мужчины. Отмечается семейная зависимость.

Поражается любой отдел желудочно-кишечного тракта, с наибольшим постоянством терминальный отдел подвздошной кишки. Характерно развитие саркоидоподобного гранулематоза с эпителиоидными и клетками Лангханса, присутствуют лимфоциты, гистиоциты, плазматические клетки. Стенка кишки утолщена. Глубокие линейные извитые изъязвления, чередование участков поражения с неизмененными придают слизистой оболочке вид булыжной мостовой . При рубцевании формируются вторичные стриктуры. Серозная оболочка с гранулемами и спайками. Брыжейка склерозирована. Регионарные лимфатические узлы гиперплазированы.

Выделяют тонко-, толстокишечную и смешанную формы заболевания.

Осложнения: свищи, абсцессы, перитонит, кровотечение, кишечная непроходимость, дилатация ободочной кишки, анемия. Повышен риск развития гепатобилиарной патологии, нефролитиаза, анкилозирующего спондилита, эписклерита и увеита, узловатой эритемы и пиодермии.

Дифференциальная диагностика проводится с туберкулезом, неспецифическим язвенным колитом.

Синонимы: гранулематозный колит, гранулематозный энтерит, гранулема кишечника, проктоколит Крона, терминальный илеит, регионарный колит, регионарный илеит. МКБ. К 50. Болезнь Крона (регионарный энтерит).

ГИСТИОЦИТОЗ X - системное гранулематозное заболевание с пролиферацией гистиоцитов.

Этиология неизвестна.

По особенностям клинико-анатомических проявлений выделяют три формы гистиоцитоза:

" болезнь Леттерера-Сиве (острый прогрессирующий гистиоцитоз) со злокачественной пролиферацией гистиоцитов, наличием гигантских клеток, эозинофилов и клеток с пенистой протоплазмой;

" болезнь Хенда-Шюллера-Крисчена с пролиферацией гистиоцитов и с накоплением в них эфиров холестерина (клинически несахарный диабет, экзофтальм, костные деструкции);

" эозинофильная гранулема с наличием в клеточном инфильтрате гистиоцитов, эозинофилов, лимфоцитов, плазматических клеток.

Для легочных проявлений гистиоцитоза X типично раннее формирование кистозных изменений, эмфизематозных булл ( сотовое легкое ), присоединение пневмофиброза.

Осложнения: при хроническом течении заболевания с поражением легких, легочно-сердечная недостаточность и рецидивирующий пневмоторакс.

В дифференциальной диагностике группы заболеваний, относящихся к гистиоцитозу X приходиться встречаться с рядом гранулематозных процессов неясной этиологии (рис. 239240).

Синонимы: болезнь Леттерера-Сиве, ретикулогистиоцитоз нелипо-идный. МКБ. С 96.0. Болезнь Леттерера-Сиве. D 76.0. Гистиоцитоз из клеток Лангерганса, не классифицированный в других рубриках.

ЛИМФОЦИТАРНАЯ ПНЕВМОНИЯ входит в группу лимфопролиферативных заболеваний, протекает в форме локальных и диффузных поражений преимущественно в нижних отделах легких. Характерна лимфоплазмоклеточная инфильтрация интерстиция, наличие сар-коидоподобных гранулем и появление в крупных лимфоидных скоплениях герминативных центров. Вовлечение в процесс лимфатических узлов нередко сопровождается нарастанием клеточной атипии, повышением митотической активности, переходом в лимфосаркому. МКБ. С 85. Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы.

ХРОНИЧЕСКАЯ ГРАНУЛЕМАТОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ входит в группу наследственных агранулоцитозов, характеризуется снижением бактерицидной активности нейтрофилов при недостатке в лизосомах О2- и Н2О2, что ведет к внутриклеточному размножению фагоцитированных каталазо-позитивных микроорганизмов с последующим развитием затяжных, рецидивирующих гнойных инфекций.

Патологическая анатомия: Поражаются кожа, лимфатические узлы, легкие, печень, селезенка, кости с развитием гнойно-гранулематозных изменений. Характерно наличие гнойничковой сыпи, множественных абсцессов, пневмонии, остеомиелита, гепатоспленомегалии, гиперплазии лимфатических узлов, анемии. Морфологически находят гранулемы и инфильтраты из крупных макрофагов и сегментоядерных лейкоцитов. Гранулематозный остеомиелит кистей и стоп без деструктивных изменений или остеосклероза. В селезенке и лимфатических узлах выражен миелоз. Вилочковая железа гипоплазирована, с разрастанием жировой клетчатки. Причиной смерти являются гнойные инфекции. МКБ. D 70. Аграну-лоцитоз.

МАЛАКОПЛАКИЯ - гранулематозное заболевание, характеризующееся образованием плоских желтоватых узелков на слизистой оболочке мочевых путей, реже в интерстиции почек, половых железах. Известны поражения желудочно-кишечного тракта и легких. Морфологически гранулематоз представлен скоплением светлых макрофагов, в цитоплазме которых содержатся ШИК-положительные гранулы, кальций-

содержащие включения, тельца Михаэлиса-Гутмана. Заболевание связывают с дефектом функции макрофагов.

ИДИОПАТИЧЕСКИЕ ГРАНУЛЕМАТОЗНЫЕ ВАСКУЛИТЫ. Идиопатические системные гранулематозные васкулиты гетерогенная группа гранулематозных заболеваний взрослых и детей. Васкулиты определяют как воспалительные заболевания сосудов. Выделяют генерализованные и локальные, первичные и вторичные. Этиология первичных васкулитов не разработана. Основные формы идиопатических гранулематозных васкулитов: гигантоклеточный артериит, артериит Такаясу, диссеминированный гранулематозный васкулит и ювенильный системный гранулематоз. (Легочный ангиит и гранулематоз, как и первичный ангиит ЦНС принято включать в разделы органной патологии).

ГИГАНТОКЛЕТОЧНЫЙ АРТЕРИИТ - один из распространенных в странах Европы васкулитов, наблюдается обычно у лиц старше 58 лет (в 23 раза чаще у мужчин), при показателе заболеваемости в пределах 4 27 на 100 000 населения. Установлена этиологическая связь артериита с HLA-DR антигенами и присутствием CD4+ Т-лимфоцитов и макрофагов в артериальной стенке. Основная локализация гигантоклеточного артериита височная артерия. Из экстракраниальных локализаций выделяют поражение восходящего и нисходящего отделов аорты (в 1015% сочетающееся с височным артериитом). Реже поражаются коронарные, висцеральные и артерии конечностей. Гранулематозные изменения в стенке сосуда носят туберкулоидный характер. В большей степени поражается средний слой сосудистой стенки, во внутреннем слое могут преобладать пролиферативно-фиброзные изменения с сужением просвета сосуда.

Осложнения гигантоклеточных артериитов: развитие слепоты, инфаркты, аневризм.

АРТЕРИИТ ТАКАЯСУ системное заболевание сосудов, воспалительного характера, неясной этиологии. Поражаются аорта и ее крупные ветви, легочные артерии, реже артерии конечностей и коронарные артерии; заболевание достаточно широко распространено, встречается в 6 раз чаще у женщин, чем у мужчин. У японцев и индусов выявлена ассоциация с HLAB52 и DR2 антигенами.

Заболевание может проявляться окклюзивными или аневризматическими изменениями сосудов с широким спектром клинических проявлений и осложнений. При поражении аорты выделяют 4 варианта заболевания: болезнь отсутствия пульса классический вариант при поражении восходящей аорты, ее дуги, брахиоцефалических артерий, возможно с проявлениями аортальной недостаточности; с преобладанием изменений в торакоабдоминальной части аорты; с тотальным поражением аорты; с преобладанием поражения легочной артерии. Гистологически идентичен идиопатическому гигантоклеточному артерииту.

Морфологически сходные артерииты имеют ряд клинических отличий: при артериите Такаясу возраст больных к моменту клинических проявлений 10 mm Hg) на обеих руках, артериографические изменения.

ДИССЕМИНИРОВАННЫЙ ГРАНУЛЕМАТОЗНЫЙ ВАСКУЛИТ гетерогенная форма заболеваний, имеющих сходство с идиопатическим гигантоклеточным артериитом и артериитом Такаясу, характеризующихся распространенным гранулематозным васкулитом сосудов различного калибра, включая развитие гранулематозного гломерулонефрита; известны первичные кожные и висцеральные гранулематозные флебиты. В гранулематозной ткани могут отсутствовать гигантские клетки, иногда гранулемы локализуются экстраваскулярно. Болеют преимущественно мужчины в возрасте 1978 лет. Гранулематозные изменения преимущественно отмечаются в среднем слое сосудистой стенки, но в аорте могут одновременно выявляться в интиме и адвентиции.

ЮВЕНИЛЬНЫЙ СИСТЕМНЫЙ ГРАНУЛЕМАТОЗ - относят к ранним манифестациям саркоидоза у детей в возрасте от 1 до 4 лет при наличии у них триады признаков - кожных высыпаний (папулезных, эритематозных), увеита и теносиновиита или артрита. Заболевание существует в спорадическом и аутосомно-доминантном семейном вариантах. Васкулит развивается в сосудах различного калибра. Морфологически гранулематоз неказеифицирующий, туберкулезоподобный. Гранулематозные васкулиты сопровождаются появлением гранулем различной локализации (кожа, мышцы, печень).

Синонимы: Артериит височный, артериит гранулематозный, артериит краниальный, артериит темпоральный, мезартериит генерализованный гранулематозный, мезартериит гигантоклеточный гранулематозный, синдром Хортона-Мачата-Брауна, болезнь отсутствия пульса, коарктация аорты инвертированная, панартериит множественный облитерирующий, синдром дуги аорты, синдром Такаясу.

МКБ. М 31.4. Синдром дуги аорты [Такаясу]. М 31.5. Гигантоклеточный артериит с ревматической полимиалгией. М 31.6. Другие гигантоклеточные артерииты.

Дополнительная навигация Назад | Оглавление | ВпередНепроходимость центральной артерии сетчатки Краткое описание.

Острая непроходимость центральной артерии сетчатки возникает внезапно и сопровождается потерей зрения соответствующего глаза. Заболевание вызывается спазмом, тромбозом, эмболией артерии, встречается, кроме больных гипертонической болезнью, у молодых людей, страдающих эндокардитом, пороком сердца, хроническими инфекционными заболеваниями.

Внезапное прекращение тока крови в сетчатке приводит к резкому нарушению клеточного метаболизма, в результате чего межуточное вещество набухает, сетчатка отекает, прозрачность ее нарушается. Сохраняется прозрачность лишь в области центральной ямки, где сетчатка представлена только слоем колбочко-несущих клеток. Межуточного вещества в центральной ямке нет.

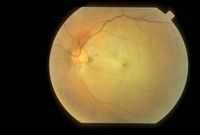

В связи с этим офтальмоскопическая картина острой непроходимости центральной артерии сетчатки очень характерна. На белом помутневшем фоне сетчатки четко выделяется темно-красная центральная ямка, напоминающая вишневую косточку. Артерии резко сужены. В мелких артериальных стволах видны прерывистые столбики крови. Вены не изменены или слегка сужены. Отмечается побледнение и сероватость диска зрительного нерва.

В тех случаях, когда между диском зрительного нерва и макулярной областью имеется цилиоретинальная артерия, соединяющая систему центральной артерии сетчатки с ресничной и осуществляющая дополнительное питание области пятна, симптома вишневой косточки не наблюдается, в центре сетчатки остается более или менее значительный розовый участок. В таких случаях сохраняется центральное зрение.

Наряду с непроходимостью главного ствола артерии может наблюдаться закупорка ее ветвей. Офтальмоскопически у этих больных обнаруживается помутнение сетчатки соответственно зоне распространения сосуда. Зрение теряется не полностью, возникает скотома соответственно области, снабжаемой пораженной артериальной ветвью.

Заболевание, как правило, одностороннее. Прогноз в случае истинной эмболии обычно плохой - зрение не восстанавливается. При спазме артерии потеря зрительных функций может быть кратковременной. При тромбозах своевременно начатое лечение может привести к более или менее значительному восстановлению зрения. В случае отсутствия эффекта от лечения исходом непроходимости центральной артерии сетчатки является простая атрофия зрительного нерва.

Лечение должно быть неотложным и начинаться немедленно после установления диагноза, подобно, например, лечению стенокардии. Лишь в первые часы заболевания в определенном проценте случаев возможен положительный эффект. Лечебные мероприятия складываются из назначения сосудорасширяющих средств, способствующих восстановлению кровообращения и перемещению эмбола из главного ствола в одну из его ветвей, применения антикоагулянтов и тромболитических препаратов, направленных на предотвращение тромбообразования и рассасывание имеющегося тромба. С этой целью назначают ацетилхолин ретробульбарно, кофеин и никотиновую кислоту внутрь и в инъекциях, эуфиллин или диафиллин в виде внутривенных вливаний, раствор нитроглицерина на сахаре и вдыхание амилнитрита, внутривенное или внутримышечное введение гепарина, тромболитина, фибринолизина, который можно применять также подконъюнктивально. Комбинация сосудорасширяющих и тромболитических средств обязательна, поскольку клинически невозможно установить непосредственную причину закупорки артерии.

В ранние сроки эффективно лечение с помощью лазера.

A. Бoчкapeвa и др.

ОПИСАНИЕ

Острая непроходимость Центральной артерии сетчатки и ее ветвей возникает внезапно и сопровождается потерей зрения соответствующего глаза. Заболевание вызывается спазмом, тромбозом, эмболией артерии, встречается, кроме больных гипертонической болезнью, у молодых людей, страдающих эндокардитом, пороком сердца, хроническими инфекционными заболеваниями.Ишемия, возникающая в результате непроходимости центральной артерии сетчатки и ее ветвей, вызывает дистрофические изменения в сетчатке и зрительном нерве.ПРИЧИНЫ

Основными причинами непроходимости центральной артерии сетчатки являются:В результате этого возникает ишемия различной степени выраженности. Это чаще всего бывает у больных, страдающих рассройствами вегетативной нервной системы, гипертонической болезнью, атеросклерозом, при интоксикациях, инфекционных заболеваниях.

СИМПТОМЫ

Отмечается внезапная полная или частичная потеря зрения вследствие закупорки основного ствола артерии сетчатки или ее ветвей.При полной закупорки артерии глазное дно приобретает молочно-белый цвет (отек сетчатки). На фоне бледной сетчатки область центральной ямки желтого пятна выделяется ярко-красным пятном (симптом вишневой косточки). Артерии сетчатки резко сужены. Диск зрительного нерва бледный, границы его нечеткие из-за парапапилярного отека сетчатки.

При наличие цилиоретинальной артерии на фоне распространенного отека отека сетчатки папилломакулярная область глазного дна может иметь нормальный цвет. В дальнейшем отек сетчатки уменьшается, в макулярной области появляется крапчатость.

При закупорке одной или нескольких ветвей центральной артерии сетчатк ишемический отек возникает по ходу пораженной ветви, зрение снижается частично, наблюдается выпадение соответствующего участка поля зрения (скотома), развивается побледнение и атрофия диска зрительного нерва.

ЛЕЧЕНИЕ

Лечение срочное в условиях стационара.Показаны сосудорасширяющие и спазмолитические препараты, антикоагулянтная терапия, гемокорректоры(улучшение реологических свойств крови), антиагреганты, антиоксиданты. www.medee.ruНервы глазницы.

Глазница

Глазница

Глазница, orbita, представляет собой четырехстороннюю полость, стенки которой образуют неправильной формы пирамиду. В полости глазницы залегают глазное яблоко со своими мышцами, сосудами и нервами, а также слезная железа и жировая ткань. Кпереди полость открывается широким входом в глазницу, aditus orbitae, который является как бы основанием пирамиды, ограниченной глазничным краем, margo orbitalis. У самого входа полость

глазницы расширяется, а по направлению кзади постепенно суживается. Продольные оси обеих глазниц, проведенные от середины входа в них к середине зрительного канала, сходятся в области турецкого седла. Глазница граничит медиально с носовой полостью, сверху — с соответствующей частью передней черепной ямки, снаружи — с височной ямкой, снизу — с верхнечелюстной пазухой.

Вход в полость глазницы имеет очертание четырехугольника с закругленными углами. Сверху вход ограничен надглазничный краем, margo supraorbitalis. который образован одноименным краем лобной кости и ее скуловым отростком. С внутренней стороны вход в глазницу ограничен медиальным краем, margo medialis, образованным носовой частью лобной кости и лобным отростком верхней челюсти. Снизу вход в глазницу образован подглазничным краем, margo infraorbitalis, верхней челюсти и прилежащим отделом скуловой кости.

Латеральный край, margo lateralis, входа в глазницу образует скуловая кость. Все стенки глазницы гладкие.

Верхняя стенка, paries superior, образована глазничной частью лобной кости, а задний ее участок — малыми крыльями клиновидной кости. Между этими двумя костями проходит клиновидно-лобный шов, sutura sphenofrontalis. У корня каждого малого крыла находится зрительный канал, canalis opticus, через который проходят зрительный нерв и глазная артерия. У переднего края верхней стенки, ближе к латеральному его углу, располагается ямка слезной железы, fossa glandulae lacrimalis, а кпереди и внутри от края — блоковая ямка, fovea trochlearis, и блоковая ость, spina trochlearis.

Латеральная стенка глазницы, paries lateralis orbitae, образована в заднем отделе глазничной поверхностью большого крыла клиновидной кости, в переднем — глазничной поверхностью скуловой кости. Между этими костями проходит клиновидно-скуловой шов, sutura sphenozygomatica. Верхняя и боковая стенки отделяются друг от друга верхней глазничной щелью, fissure orbitalis superior, которая находится между большими и малыми крыльями клиновидной кости. На глазничной поверхности скуловой кости имеется скулоглазничное отверстие, foramen zygomaticoorbitale.

Нижняя стенка глазницы, paries inferior orbitae, образуется главным образом глазничной поверхностью верхней челюсти, а также частью глазничной поверхности скуловой кости и глазничным отростком небной кости. Между нижним краем глазничной поверхности большого крыла и задним краем глазничной поверхности верхней челюсти находится нижняя глазничная щель, fissura orbitalis inferior, доходящая передним концом до скуловой кости. Через эту щель полость глазницы сообщается с крыловидно-небной и подвисочной ямками. На боковом крае глазничной поверхности верхней челюсти начинается подглазничная борозда, sulcus infraorbitalis, которая переходит в подглазничный канал, canalis infraorbitalis, залегающий в толще передних отделов нижней стенки глазницы.

Медиальная стенка глазницы, paries medians orbitae, образована (спереди назад) слезной костью, глазничной пластинкой решетчатой кости и латеральной поверхностью тела клиновидной кости. В переднем отделе стенки имеется слезная борозда, sulcus lacrimalis, продолжающаяся в ямку слезного мешка, fossa sacci lacrimalis. Последняя переходит книзу в носослезный канал, canalis nasolacrimalis.

По верхнему краю медиальной стенки глазницы расположено два отверстия: переднее решетчатое отверстие, foramen ethmoidale anterius, у переднего конца лобно-решетчатого шва, и заднее решетчатое отверстие, foramen ethmoidale posterius, вблизи заднего конца того же шва. Все стенки глазницы сходятся у зрительного канала, который соединяет глазницу с полостью черепа. Стенки глазницы покрыты тонкой надкостницей.

Глазодвигательный нерв, n. осulomotorius (III пара) (рис. 971, 972; см. рис. 967, 968, 970),— смешанный нерв. Ядра этого нерва лежат в покрышке ножек мозга, на дне водопровода мозга, на уровне верхних холмиков крыши среднего мозга (см. рис. 928, 945, 946).

Глазодвигательный нерв имеет два ядра: двигательное ядро глазодвигательного нерва, nucleus n. осulomotorius, и добавочное ядро глазодвигательного нерва (парасимпатическое), nucleus oculomotorius accessorius (autonomicus).

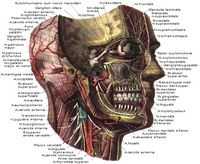

971. Нервы глазницы, правой; вид сверху.

(Верхняя стенка глазницы удалена; вскрыта полость залегания узла тройничного нерва.)

972. Нервы глазницы, правой; вид сверху.

(Верхняя стенка глазницы и частично мышца, поднимающая верхнее веко, и верхняя прямая мышца удалены; пещеристый синус вскрыт, твердая оболочка головного мозга в области узла тройничного нерва удалена.)

973. Тройничный нерв и автономные (вегетативные) узлы головы; вид справа (полусхематично).

Из вещества мозга глазодвигательный нерв выходит в области медиальной поверхности ножки, показывается на основании мозга возле переднего края моста, в межножковой ямке.

Затем глазодвигательный нерв, направляясь кпереди, ложится между задней мозговой артерией и верхней мозжечковой артерией, прободает твердую мозговую оболочку и, проходя через верхнюю стенку пещеристого синуса, снаружи от внутренней сонной артерии, входит через верхнюю глазничную щель в полость глазницы.

Еще до входа в глазницу глазодвигательный нерв делится на две ветви — верхнюю и нижнюю.

1. Верхняя ветвь, r. superior, идет по латеральной поверхности зрительного нерва, разделяется на две ветви, которые подходят к мышце, поднимающей верхнее веко, и к верхней прямой мышце глаза.

2. Нижняя ветвь, r. inferior, более мощная, вначале, как и верхняя ветвь, залегает снаружи от зрительного нерва.

Нижняя ветвь в глазнице делится на три ветви, из которых внутренняя подходит к медиальной прямой мышце глаза, средняя, наиболее короткая, иннервирует нижнюю прямую мышцу и наружная, самая длинная, проходит вдоль нижней прямой мышцы к нижней косой мышце. От последней ветви отходит глазодвигательный корешок (парасимпатический), radix oculomotoria [parasympathica], состоящий из аксонов клеток добавочного ядра и направляющийся к ресничному узлу (см. рис. 973).

В составе глазодвигательного нерва, помимо указанных двигательных и парасимпатических волокон, проходят симпатические волокна, подходящие к нему от симпатического внутреннего сонного сплетения, окружающего внутреннюю сонную артерию, и чувствительные волокна, отходящие от глазного нерва, ветви тройничного нерва.

Глазница (орбита) - парное углубление костей черепа, в которых расположены глазные яблоки с наружными мышцами глаза, сосудами и нервами; промежутки между ними заполнены нежной жировой клетчаткой. В глазнице имеются соединительнотканные связки, которые удерживают глазное яблоко в подвешенном состоянии. Глазница имеет форму четырехгранной пирамиды, обращенной основанием кпереди и кнаружи, вершиной - кзади и кнутри. Длина переднезадней оси глазницы составляет 4-5 см, высота в области входа - 3,5 см, ширина - 4 см.

В глазнице различают четыре костные стенки: внутреннюю, верхнюю, наружную и нижнюю. Внутренняя стенка - самая сложная и тонкая, граничит с лабиринтом решетчатой кости, поэтому при тупых травмах носа может нарушаться целость пластинки решетчатой кости, что нередко приводит к эмфиземе орбиты. У верхневнутреннего угла глазницы в толще лобной кости находится лобная пазуха. Нижняя стенка глазницы отделяет ее от гайморовой (челюстной) пазухи. Таким образом, глазница с трех сторон контактирует с придаточными пазухами носа, откуда возможно распространение в нее различных патологических процессов (воспалительных, опухолевых и др.).

На границе верхней и наружной стенок в глубине глазницы имеется верхняя глазничная щель, соединяющая полость глазницы со средней черепной ямкой. Через верхнюю глазничную щель проходят четыре черепных нерва: глазной (I ветвь тройничного нерва, V пара), глазодвигательный (III пара), блоковый (IV пара), отводящий (VI пара), а также верхняя и нижняя глазные вены.

Наличие в пределах верхней глазничной щели важнейших нервно-сосудистых образований (двигательные и чувствительные нервы глазницы, крупные вены) при различных патологических процессах в этой области может привести к развитию так называемого синдрома "верхней глазничной щели".

При полном синдроме наблюдаются птоз верхнего века, полная неподвижность глазного яблока, широкий зрачок, расстройство чувствительности в зоне распределения I ветви тройничного нерва (роговица, глазное яблоко, кожа верхнего века и лба).

Иногда развивается нейропаралитический кератит, появляется небольшой экзофтальм, расстройство венозного кровообращения в глазнице, расширение вен переднего отдела глаза и сетчатки. Этот синдром не всегда наблюдается во всей полноте.

На границе между наружной и нижней стенками глазницы расположена нижняя глазничная щель, ведущая из полости глазницы в крылонебную и подвисочную ямки полости черепа. Нижняя глазничная щель представляет собой щелевидное пространство между нижнем краем большого крыла основной кости, телом верхней челюсти и отчасти орбитальным отростком небной косточки. В задней своей половине она ведет в крылонебную ямку, а в передней - в нижневисочную ямку. Нижняя глазничная щель закрыта соединительнотканной перегородкой, в которую вплетаются гладкие мышечные волокна, иннервируемые симпатическим нервом.

Через нижнюю глазничную щель проходят: подглазничный нерв (II ветвь тройничного нерва) вместе с одноименными артерией и веной, скуловисочный и скулолицевой нервы, венозные анастомозы между венами глазницы и венозным сплетением крылонебной ямки черепа.

У вершины глазницы, в малом крыле основной кости, имеется округлой формы отверстие диаметром около 4 мм, представляющее собой начало костного канала зрительного нерва. В этом канале, длина которого 5-6 мм. проходят зрительный нерв и глазная артерия. Глазная артерия, начинаясь от внутренней сонной артерии, снабжает кровью не только глазное яблоко вместе с наружными мышцами глаза, слезной железой и слезным мешком, но также конъюнктиву и веки.

Главным коллектором крови, оттекающей от глазного яблока и орбиты, является верхняя глазная вена. Ее ход в глазнице соответствует ходу глазной артерии.

Верхняя глазная вена выходит из глазницы через верхнюю глазничную щель и затем впадает в пещеристую пазуху полости черепа. Для глазных вен характерны отсутствие клапанов и наличие анастомозов с венами лица. Поэтому кровь может проходить как из вен лица в пещеристый синус, так и обратно.

Это создает условия при воспалении, когда возможно распространение инфекции из верхней челюсти, глазницы и полости носа в венозные синусы твердой мозговой оболочки. Следовательно, полость глазницы теснейшим образом связана с полостями черепа, сосудами и нервами, по которым патологические процессы могут распространяться как из полости глазницы в полость черепа, так и в обратном направлении.

Наружные края глазницы более плотные, чем ее стенки; они выполняют защитную функцию. Полость глазницы изнутри выстлана надкостницей, которая плотно сращена с костями только по краю и в глубине орбиты. Поэтому при различных патологических состояниях в глазнице ее надкостница легко отслаивается.

Вход в глазницу закрывает тарзоорбитальная фасция (перегородка орбиты). Она прикрепляется к краям глазницы и хрящей век. В связи с этим к глазнице относят лишь те образования, которые лежат позади этой перегородки. Поэтому слезный мешок лежит вне полости глазницы и относится к экстраорбитальным образованиям.

Тарзоорбитальная фасция препятствует распространению в глазницу воспалительных процессов, локализующихся в области век и слезного мешка.

У краев глазницы тарзоорбитальная фасция находится в тесной связи с тонкой соединительнотканной капсулой, окружающей глазное яблоко, как сумкой (тенонова капсула). Впереди эта сумка вплетается в субконъюнктивальную ткань и делит орбиту на два неравновеликих отдела - передний и задний. В переднем отделе располагаются глазное яблоко и сухожильные окончания наружных глазных мышц, для которых эта фасция образует влагалище. В заднем отделе глазницы находятся глазные мышцы, зрительный нерв, сосудисто-нервные образования и жировая клетчатка. Между теноновой капсулой и глазным яблоком имеется капиллярная щель с межтканевой жидкостью, что позволяет глазному яблоку свободно двигаться в достаточно большом объеме.

Методики исследования: при исследовании глазницы проводят клинический осмотр, пальпацию, орбитотонометрию, экзофтальмометрию, диафаноскопию, ультразвуковое и радиоизотопное исследование, рентгенографию глазницы и черепа и ангиографию. При осмотре обращают внимание на положение век и глаза в глазнице, подвижность глазных яблок, симметричность правой и левой сторон. При необходимости проводят компьютерную томографию и магнитно-резонансную томографию черепа и глазницы.

Наиболее частыми симптомами заболеваний глазницы являются экзофтальм, ограничение подвижности глазного яблока, иногда с двоением видимых предметов, изменения зрительного нерва и др. Патологические процессы в глазнице бывают местными (воспаление, сосудистая патология, опухоли, редко паразиты) или служат проявлением какого-либо общего заболевания организма (базедова болезнь).

Острые заболевания глазницы обычно возникают внезапно или развиваются в течение непродолжительного периода времени, чаще с одной стороны. Причины их различны, но они всегда сопровождаются увеличением содержимого глазницы и связанным с этим экзофтальмом, являющимся ведущим симптомом острых заболеваний глазницы. Боль, экзофтальм, понижение зрения, двоение предметов приводят больного к офтальмологу за неотложной помощью.

B.И. Mopoзoв, A.A Якoвлев

06 Июня в 23:42

0 пара — концевые нервы

Концевой нерв (нулевая пара) (п. terminalis) — это пара маленьких нервов, которые тесно прилежат к обонятельным нервам. Впервые они были обнаружены у низших позвоночных, но их присутствие показано у плодов человека и у взрослых людей. Они содержат множество безмиелиновых волокон и связанные с ними небольшие группы биполярных и мультиполярных нервных клеток. Каждый нерв проходит вдоль медиальной стороны обонятельного тракта, их ветви прободают решетчатую пластинку решетчатой кости и разветвляются в слизистой оболочке полости носа. Центрально нерв связан с мозгом вблизи переднего продырявленного пространства и прозрачной перегородки. Его функция неизвестна, предположительно он представляет собой головную часть симпатической нервной системы, которая распространяется на кровеносные сосуды и железы слизистой оболочки полости носа. Существует также мнение, что этот нерв специализирован на восприятие феромонов.

I пара — обонятельные нервы

Обонятельный нерв (п. olfactorius) образован 15—20 обонятельными нитями (fila olfactoria), которые состоят из нервных волокон — отростков обонятельных клеток, располагающихся в слизистой оболочке верхнего отдела носовой полости (рис. 1). Обонятельные нити входят в полость черепа через отверстие в решетчатой пластинке и оканчиваются у обонятельных луковиц, которые продолжаются в обонятельный тракт (tractus olfactorius).

Рис. 1. Обонятельный нерв (схема):

1 — подмозолистое поле; 2 — перегородочное поле; 3 — передняя спайка; 4 — медиальная обонятельная полоска; 5 — парагиппокампальная извилина; 6 — зубчатая извилина; 7 — бахромки гиппокампа; 8 — крючок; 9 — миндалевидное тело; 10 — переднее продырявленное вещество; 11 — латеральная обонятельная полоска; 12 — обонятельный треугольник; 13 — обонятельный тракт; 14 — решетчатая пластинка решетчатой кости; 15 — обонятельная луковица; 16 — обонятельный нерв; 17 — обонятельные клетки; 18 — слизистая оболочка обонятельной области

II пара — зрительные нервы

Зрительный нерв (п. opticus) состоит из нервных волокон, образуемых отростками мультиполярных нервных клеток сетчатой оболочки глазного яблока (рис. 2). Зрительный нерв формируется на заднем полушарии глазного яблока и проходит в глазнице к зрительному каналу, откуда выходит в полость черепа. Здесь в предперекрестной борозде оба зрительных нерва соединяются, образуя зрительный перекрест (chiasma opticum). Продолжение зрительных путей называется зрительным трактом (tractus opticus). В зрительном перекресте медиальная группа нервных волокон каждого нерва переходит в зрительный тракт противоположной стороны, а латеральная продолжается в соответствующий зрительный тракт. Зрительные тракты достигают подкорковых зрительных центров.

Рис. 2. Зрительный нерв (схема).

Поля зрения каждого глаза наложены одно на другое; темный круг в центре соответствует желтому пятну; каждый квадрант имеет свой цвет:

1 — проекция на сетчатку правого глаза; 2 — зрительные нервы; 3 — зрительный перекрест; 4 — проекция на правое коленчатое тело; 5 — зрительные тракты; 6, 12 —- зрительная лучистость; 7 — латеральные коленчатые тела; 8 — проекция на кору правой затылочной доли; 9 — шпорная борозда; 10 — проекция на кору левой затылочной доли; 11 — проекция на левое коленчатое тело; 13 — проекция на сетчатку левого глаза

III пара — глазодвигательные нервы

Глазодвигательный нерв (п. oculomotorius) в основном двигательный, возникает в двигательном ядре (nucleus nervi oculomotorii) среднего мозга и висцеральных автономных добавочных ядрах (nuclei visceralis accessorii п. oculomotorii). Выходит на основание мозга у медиального края ножки мозга и идет вперед в верхней стенке пещеристого синуса до верхней глазничной щели, через которую вступает в глазницу и разделяется на верхнюю ветвь (r. superior) — к верхней прямой мышце и мышце, поднимающей веко, и нижнюю ветвь (r. inferior) — к медиальной и нижней прямым и нижней косой мышцам (рис. 3). От нижней ветви отходит ветвь к ресничному узлу, являющаяся его парасимпатическим корешком.

Рис. 3. Глазодвигательный нерв, вид с латеральной стороны:

1 — ресничный узел; 2 — носоресничный корешок ресничного узла; 3 — верхняя ветвь глазодвигательного нерва; 4 — носоресничный нерв; 5 — глазной нерв; 6 — глазодвигательный нерв; 7 — блоковый нерв; 8 — добавочное ядро глазодвигательного нерва; 9 — двигательное ядро глазодвигательного нерва; 10 — ядро блокового нерва; 11 — отводящий нерв; 12 — латеральная прямая мышца глаза; 13 — нижняя ветвь глазодвигательного нерва; 14 — медиальная прямая мышца глаза; 15 — нижняя прямая мышца глаза; 16 — глазодвигательный корешок ресничного узла; 17 — нижняя косая мышца глаза; 18 — ресничная мышца; 19 — дилататор зрачка, 20 — сфинктер зрачка; 21 — верхняя прямая мышца глаза; 22 — короткие ресничные нервы; 23 — длинный ресничный нерв

IV пара — блоковые нервы

Блоковый нерв (п. trochlearis) двигательный, берет начало в двигательном ядре (nucleus п. trochlearis), расположенном в среднем мозге на уровне нижнего двухолмия. Выходит на основание мозга кнаружи от моста и продолжается вперед в наружной стенке пещеристого синуса. Через верхнюю глазничную щель впадает в глазницу и разветвляется в верхней косой мышце (рис. 4).

Рис. 4. Нервы глазницы, вид сверху. (Верхняя стенка глазницы удалена):

1 — надглазничный нерв; 2 — мышца, поднимающая верхнее веко; 3 — верхняя прямая мышца глаза; 4 — слезная железа; 5 — слезный нерв; 6 — латеральная прямая мышца глаза; 7 — лобный нерв; 8 — верхнечелюстной нерв; 9 — нежнечелюстной нерв; 10 — тройничный узел; 11 — намет мозжечка; 12 — отводящий нерв; 13, 17 — блоковый нерв; 14 — глазодвигательный нерв; 15 — зрительный нерв; 16 — глазной нерв; 18 — носоресничный нерв; 19 — подблоковый нерв; 20 — верхняя косая мышца глаза; 21 — медиальная прямая мышца глаза; 22 — надблоковый нерв

V пара — тройничные нервы

Тройничный нерв (п. trigeminus) является смешанным и содержит двигательные и чувствительные нервные волокна. Иннервирует жевательные мышцы, кожу лица и переднего отдела головы, твердую оболочку головного мозга, а также слизистые оболочки носовой и ротовой полостей, зубы.

Тройничный нерв имеет сложное строение. В нем различают (рис. 5, 6):

1) ядра (одно двигательное и три чувствительных);

2) чувствительный и двигательный корешки;

3) тройничный узел на чувствительном корешке;

4) 3 главные ветви тройничного нерва: глазной, верхнечелюстной и нижнечелюстной нервы.

Рис. 5. Тройничный нерв (схема):

1 — среднемозговое ядро; 2 — главное чувствительное ядро; 3 — спинномозговой тракт; 4 — лицевой нерв; 5 — нижнечелюстной нерв; 6 — верхнечелюстной нерв: 7 — глазной нерв; 8 — тройничный нерв и узел; 9 — двигательное ядро.

Красной сплошной линией обозначены двигательные волокна; синей сплошной линией — чувствительные волокна; синим точечным пунктиром — проприоцептивные волокна; красным точечным пунктиром — парасимпатические волокна: красной прерывистой линией — симпатические волокна

Рис. 6. Тройничный нерв, вид с латеральной стороны. (Латеральная стенка глазницы и часть нижней челюсти удалены):

1 — тройничный узел; 2 — большой каменистый нерв; 3 — лицевой нерв; 4 — нижнечелюстной нерв; 5 — ушно-височный нерв; 6 — нижний альвеолярный нерв; 7 — язычный нерв; 8 — щечный нерв; 9 — крылонебный узел; 10 — подглазничный нерв; 11 — скуловой нерв; 12 — слезный нерв; 13 — лобный нерв; 14 — глазной нерв; 15 — верхнечелюстной нерв

Чувствительные нервные клетки, периферические отростки которых образуют чувствительные ветви тройничного нерва, расположены в тройничном узле, ganglion trigeminale. Тройничный узел залегает на тройничном вдавлении, inpressio trigeminalis, передней поверхности пирамиды височной кости в тройничной полости (cavum trigeminale), образованной твердой мозговой оболочкой. Узел плоский, полулунной формы, длиной (фронтальный размер) 9—24 мм и шириной (сагиттальный размер) 3—7 мм. У людей с брахицефалическим черепом узлы крупные, в виде прямой линии, а у долихоцефалов — мелкие, в виде незамкнутого круга.

Клетки тройничного узла являются псевдоуниполярными, т.е. отдают по одному отростку, который вблизи тела клетки разделяется на центральный и периферический. Центральные отростки формируют чувствительный корешок (radix sensorial) и через него вступают в мозговой ствол, достигая чувствительных ядер нерва: главного ядра (nucleus principalis nervi trigemini) — в мосту и спинномозгового ядра (nucleus spinalis nervi trigemini) — в нижней части моста, в продолговатом мозге и в шейных сегментах спинного мозга. В среднем мозге находится среднемозговое ядро тройничного нерва (nucleus mesencephalicus nervi trigemini). Это ядро состоит из псевдоуниполярных нейронов и имеет отношение, как полагают, к проприоцептивной иннервации мышц лица и жевательных мышц.

Периферические отростки нейронов тройничного узла идут в составе перечисленных главных ветвей тройничного нерва.

Двигательные нервные волокна берут начало в двигательном ядре нерва (nucleus motorius nervi trigemini), лежащем в задней части моста. Указанные волокна выходят из мозга и образуют двигательный корешок (radix motoria). Место выхода двигательного корешка из головного мозга и входа чувствительного расположено при переходе моста в среднюю мозжечковую ножку. Между чувствительными и двигательным корешками тройничного нерва нередко (в 25% случаев) есть анастомотические связи, в результате чего некоторое количество нервных волокон переходит из одного корешка в другой.

Диаметр чувствительного корешка составляет 2,0—2,8 мм, он содержит от 75 000 до 150 000 миелиновых нервных волокон диаметром преимущественно до 5 мкм. Толщина двигательного корешка меньше — 0,8—1,4 мм. В нем проходит от 6 000 до 15 000 миелиновых нервных волокон диаметром, как правило, более 5 мкм.

Чувствительный корешок с принадлежащим ему тройничным узлом и двигательный корешок в совокупности составляют ствол тройничного нерва диаметром 2,3—3,1 мм, содержащий от 80 000 до 165 000 миелиновых нервных волокон. Двигательный корешок минует тройничный узел и входит в состав нижнечелюстного нерва.

С 3 главными ветвями тройничного нерва связаны парасимпатические нервные узлы: ресничный узел — с глазным нервом, крылонёбный — с верхнечелюстным, ушной, поднижнечелюстной и подъязычный узлы — с нижнечелюстным нервами.

Общий план деления главных ветвей тройничного нерва таков: каждый нерв (глазной, верхнечелюстной и нижнечелюстной) отдает ветвь к твердой мозговой оболочке; внутренностные ветви — к слизистой оболочке добавочных пазух, ротовой и носовой полостей и органам (слезная железа, глазное яблоко, слюнные железы, зубы); наружные ветви, среди которых различают медиальные, — к коже передних областей лица и латеральные — к коже боковых областей лица.

Анатомия человека С.С. Михайлов, А.В. Чукбар, А.Г. Цыбулькин

ssuch.ucoz.ruСледующие статьи

- Псевдоопухоли орбиты. Психология зрения. Психология принятия решения.

- Миопия. Мир строится из деталей. Можно ли вылечить катаракту без операции.

- Помощь при близорукости. Помутнения роговицы при внутриутробных инфекциях. Поражения центрального неврона зрительного пути и коры затылочной доли при абсцессах головного мозга.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Народные способы чистки почек

Народные способы чистки почек  Макияж на вечеринку для зеленых глаз

Макияж на вечеринку для зеленых глаз  Приснилась подводка для глаз

Приснилась подводка для глаз  Макияж глаз для голубых глаз и светлой кожи

Макияж глаз для голубых глаз и светлой кожи  Макияж глаз для увеличения глаз с нависшим веком видео

Макияж глаз для увеличения глаз с нависшим веком видео  Как правильно красить глаза тушью и подводкой

Как правильно красить глаза тушью и подводкой