Особенности детского зрения

Особенности детского зрения.

Когда мы говорим, что дети цветы жизни, мы имеем в виду не только лишь то, что они украшают наше существование, заполняют его особым смыслом, гордостью и радостью. Мы подразумеваем тоже, что дети, как и цветы, создания хрупкие, беспомощные, по этой причине нуждаются в специальной заботе, в бережном обращении и внимании. И прежде всего наша забота обязана быть направлена на поддержание и сохранение их здоровья.

К несчастью, чаще всего забота родителей о здоровье ребенка сводится к лечению явно выраженных болезней. К примеру, характерными признаками простуды бывают кашель, температура и ринит, потому мама и папа тут же понимают, что малыш болен. Если ребенок не жалуется на болезненность и дискомфорт, это не означает, что он здоров, отдельные заболевания протекают скрыто, без заметных признаков. Впрочем если призадуматься, их все-таки возможно заметить, если присмотреться повнимательнее. К подобным отклонениям относятся и большая часть дефектов зрения.

Конечно же, родители не во всех случаях способны своими силами обнаружить и верно оценить наличие у ребенка нарушений зрения. Потому нужно помнить, что ребенку необходим регулярный осмотр у офтальмолога в идеале 1-дважды в г.. Это позволит своевременно выявить ту или иную патологию и начать лечение, что в собственную очередь снизит риск осложнения заболевания или его перехода в хроническую форму. Окулисты думают, что непременно требуется привести ребенка на осмотр в годовалом возрасте, после в 3, 5 и 7 лет.

К тому же не стоит забывать, что детский организм по большей части отличается от взрослого, т.к. он пребывает в ходе роста и развития, а это делает его уязвимым и беззащитным любая болезнь, вовремя не замеченная родителями или врачом, может привести к тяжелым неизлечимым болезням. И в особенности это касается зрения, ведь 90 % информации об окружающем мире малыш получает при помощи глаз, а полное и правильное восприятие способствует развитию гармоничной личности.

Строение детских глазок имеет свои особенности. У младенцев глазные яблоки более короткие, потому лучи света фокусируются не на сетчатке, а за ней. Другими словами, почти любой малыш рождается с дальнозоркостью. Это абсолютно нормально и не заявляет о том, что у ребенка трудности со зрением на протяжении I-го г. жизни глазные яблоки интенсивно растут. К 3-5 годам их развитие кончается, и врожденная дальнозоркость исчезает. Хотя именно в этот период оптическая система глаз отличается повышенной уязвимостью и требует особого внимания с позиции родителей, по этой причине требуется тщательно дозировать зрительные нагрузки. Это означает, что требуется ограничивать разумными рамками время, потраченное ребенком на занятия, которые связаны со зрительным напряжением: рисование, чтение, просмотр телепередач, компьютерные игры.

moezrenie.com.uaДетское зрение очень уязвимо, поэтому за ним важно следить и тем мамам и папам, у кого в семьях обходились без очков. Порой именно взрослые, не желая того, вредят зрению своего чада – как правило, это происходит еще в младенческом возрасте из-за незнания особенностей строения зрительного аппарата ребенка.

У новорожденных размеры глазного яблока укорочены, при этом лучи света, проходящие через глаз, собираются в пучок не на сетчатке, а за ней. В течение первого года жизни глаз активно растет, и полностью зрительный анализатор созревает лишь к пяти годам. В этом возрастном периоде зрительная система нестабильна и подвержена влиянию вредных факторов. В первые две-четыре недели жизни малыша важно беречь его глаза от яркого, раздражающего света – у мамы в утробе было темно; кормить ребенка лучше при рассеянном свете или в полумраке. В японских роддомах отказались от потолочного освещения и ламп дневного света: как только сменили светильники на настенные бра, груднички перестали оглушать персонал и мам криками.

То же касается телевизора, компьютера, экрана мобильного телефона. Детям младше двух лет просмотр телевизора вообще не рекомендован, и в этом мнении сходятся лучшие детские офтальмологи мира, включая известного академика Игоря Азнауряна. Предостережение врача в умах простого обывателя, а в нашем случае – родителя, как правило, превращается в окутанный домыслами миф. Касательно детского зрения существует масса подобных мифов – чего стоит распространенное заблуждение, что новорожденные видят все вверх ногами. Это неправда. Неправда и то, что погремушки и разнообразные яркие игрушки, подвешенные над кроваткой ребенка, приводят к косоглазию. Ребенок до трех месяцев жизни будет косить глаза и пытаться сфокусировать взгляд на предмете прямо перед собой – это норма, а вот если он продолжит это делать и в полгода, тогда пора обратиться к специалисту. Бенджамин Спок утверждал, что вешать над кроваткой или коляской игрушки-погремушки не имеет смысла, так как младенец просто не в силах их разглядеть из-за анатомических особенностей своих глаз. Сейчас же врачи не так категоричны – говорят о пользе развивающих игрушек и лишь предупреждают о том, что нужно вешать их на правильном расстоянии: для ребенка младше трех месяцев оно составляет длину вытянутой руки мамы.

Сложность работы с детским зрением заключается в том, что ребенок может приспосабливаться к тому, как он видит, просто не зная и не понимая, что есть норма, ведь детишкам не с чем сравнивать, в отличие от взрослых, которые могут сказать: «Раньше я видел вблизи четче». Родителям необходимо помнить, что зрение у детей снижается постепенно и часто они не замечают этого. Поэтому даже при отсутствии жалоб необходимо своевременно, лучше раз в полгода, показывать ребенка детскому офтальмологу. Это даст возможность выявить патологию на ранних стадиях и вовремя начать лечение. Предупредить – это принимать меры. Большую роль играют зрительные нагрузки: игры, чтение, рисование и даже просмотр телевизора. Для того чтобы четко увидеть изображение, ребенку необходимо напрягать специфическиеструктуры внутри глаза. Это рефлекс, то есть он не зависит от сознания ребенка. Если такие нагрузки длительны, ежедневны и не соответствуют возрасту малыша, может произойти срыв компенсаторных возможностей, что приведет к близорукости.

Общая продолжительность просмотра телевизионных программ для детей старше двух лет не должна превышать получаса в день. Детские неврологи и офтальмологисходятся во мнении, чтокормить ребенка при включенном телевизоре не стоит: вреда от совмещения процессов больше, чем пользы. Дети от трех до семи лет могут смотреть телевизор не более часав день; от 7 до 12 – не более двух с половиной. И еще, телевизор нужно смотреть только сидя; в вечернее время – с включенным светом в комнате. Расстояние до экрана телевизора должно быть не меньше 2 м. При этом размер экрана и тип телевизора не влияют на переносимость зрительных нагрузок.

Современный образ жизни заставляет детей буквально с первых дней жизни приспосабливаться: напрягать глаза, всматриваться или, напротив, щуриться от яркого света экранов компьютера и мобильного телефона. Некоторые родители поощряют «раннее развитие» и интерес к технике, позволяя ребенку играть в несложные компьютерные игры. Для глаз ребенка такие опыты не полезны, если превышают порог в десять минут. Вообще, знакомство с компьютером лучше отложить до трех, а то и пяти лет, при этом общее время у монитора не должно превышать часа в день! Для детей пяти-семи лет – не более полутора часов в день.Серьезные нарушения зрения у детей появляются, когда они идут в школу и нагрузка на глаза повышается в разы. Если у ребенка обнаружены нарушения зрения, то в большинстве случае в ношение очков неизбежно. И если уж врач прописал окуляры, носить их надо постоянно, без капризов! Важно, чтобы одновременно с коррекцией проводилось активное аппаратное лечение, которое направлено на стимуляцию зрительной системы, улучшение кровоснабжения структур глаза и центральных отделов зрительного анализатора. Сейчас такое лечение доступно не только в специализированных профильных медучреждениях, но и в большинстве районных поликлиник. Если заняться лечением вовремя, с ненавистными очками можно проститься в течение года-трех. Сегодня у 50% детей выявлены нарушения зрения, и кризисный возраст для ухудшения здоровья глаз – семь лет. А вот инфекции преследуют ребенка независимо от возраста. Дети трут глаза грязными руками, а механические повреждения часто приводят к попаданию инфекции и, как следствие, к болезни.Только врач назначит антибиотики или противовоспалительные препараты.

Обезопасить ребенка от ухудшения зрения можно закаливая его, делая с ним зарядку, в том числе гимнастику для глаз; нужно обеспечить его удобным и правильным стулом для занятий, следить за рационом. В обязательном порядке заставляйте ребенка делать перерывы во время выполнения домашнего задания: подводите его к окну, просите разглядеть предметы вдали. Для здоровья глаз детям, как и взрослым, необходимы антиоксиданты растительного происхождения, то есть лютеин и зеаксантин. Большое количество лютеина содержится в листовых овощах: всех видах капусты и шпинате. Для ясного взгляда и острого зрения нужны жирные кислоты омега-3, которые содержатся в жирной морской рыбе. Необходимы витамины А, С, Е, минеральные вещества медь и цинк. Все вместе они встречаются в специальных витаминных комплексах для глаз – сейчас таких витаминок и добавок полно во всех аптеках, в самых разных вкусных и интересных формах.

emias.infoОсмотр в первые дни жизни ребенка исключает наличие врожденных заболеваний. Второй обязательный осмотр ребенка проводится в 2 месяца, когда начинают активно развиваться слезные железы, что отражается в слезотечении и появлении некоторого количества гнойных выделений. В этот период можно определить проходимость слезных каналов малыша и, в случае необходимости, принять соответствующие меры. Следующий этап в развитии ребенка - шесть месяцев, время кода формируются бинокулярные связи между глазками малыша.

Если Вы заметили косоглазие, не стоит медлить с посещением врача. И, наконец очень важная дата - 12 месяцев, когда зрительная система ребенка полностью сформирована. В этом возрасте у малыша можно определить риск развития различных болезней глаз, и частности, близорукости, и принять необходимые меры профилактики. К первому году жизни у крохи формируется дальнозоркость от 1 до 1,5 единицы. Это считается нормой. Если этого запаса нет, то риск близорукости при увеличении зрительной нагрузки является большим. В 3-3,5 года, когда ребенок уже хорошо говорит и знает множество предметов, можно протестировать его зрение по таблице, Следующий обязательный осмотр - в 5-6 лет. У школьников проверять зрение нужно, как минимум, раз в год.

Хоть для маленьких деток использование контактных линз и запрещено, то в более старшем возрасте их применение является более чем целесообразным. Контактные линзы Proclear Compatibles по низким ценам, являются наиболее оптимальным вариантом для вашего ребенка. Конечно же применение любых средств требует консультации опытного офтальмолога.

Как и у всех людей, у новорожденных детей на сетчатке глаза отображается перевернутое изображение окружающего мира. Мозг взрослого человека уже приспособился переворачивать картинку, что же касается новорожденных деток, до сих пор точно неизвестно, обладает ли такой способностью и их мозг в первые дни жизни. Цвета новорожденный младенец не способен различать, мир для него черно-белый, или более точно, серый и расплывчатый. Раньше всего ребенок начинает замечать контрасты. Способность видеть всю гамму цветов формируется к году. По мнению многих ученых, сначала ребенок распознает три основных цвета - красный, желтый и зеленый.

Умывать малыша нужно обязательно утром и вечером водой комнатной температуры. Это можно делать ватными тампонами, строго от внешнего угла глаза к внутреннему углу. Умывать грудным молоком глаза младенца нельзя!

Совсем не обязательно. Не все патологии глаз передаются по наследству. Для примера, у родителей с приобретенной близорукостью вполне может родиться малыш с нормальным зрением.

Если вам кажется, что у ребенка глазки различны по размеру, или отличаются по цвету, или малыш ими «подергивает» - проконсультируйтесь с врачом. Если после двух месяцев у ребенка плавающий взгляд, надо срочно бить тревогу!

Первая проблема, с которой сталкиваются мамы грудных детей, — гнойные выделения из глаз (коньюктивит). Промойте глаза малыша чистой кипяченой водой и покажите кроху педиатру. Настоятельно рекомендуем не пользоваться лекарствами по советам соседки или подруг! Вы спокойно можете умывать глаза малыша слабым раствором ромашки, череды или черного чая без каких-либо добавок. Если гнойные выделения продолжают появляются опять после прохождения курса лечения, возможно, у крохи сужение слезных каналов. Немедленно покажите его окулисту, он, в свою очередь, решит, необходимо ли делать зондирование — промывание слезных каналов. Лучше всего эту процедуру проводить в 3-5 месяцев: это безболезненная и несложная операция, хотя в более взрослом возрасте может вызвать больший стресс у ребенка. Никаких осложнений после процедуры зондирования никогда не бывает.

Абсолютных средств для профилактики близорукости пока не найдено. Общие рекомендации - следить за освещенностью помещения, где играет или читает малыш, обеспечить сбалансированное рациональное питание. Ребенок должен достаточно времени проводить на улице «при дневном естественном освещении». Зависимость остроты зрения от нагрузки не является прямой, близорукость порой развивается и безо всяких нагрузок на зрение. Близорукость стала «моложе», появляется уже даже в дошкольном возрасте.

Препараты черники показаны с 12 лет. Но черничное детское пюре подойдет и годовалому ребенку. Полезна для глаз зелень - петрушка, укроп, листья салата. Отвар этих растений можно добавлять в детский суп или пюре. Включайте в рацион малыша капусту, кабачки, морковь, тыкву, красный болгарский перец.

С трех лет - и не более 20 минут в день. Это сложно выполнить, но тем не менее, на неокрепшую зрительную систему ребенка мелькающие изображения оказывают негативное воздействие. Самое безвредное для глаз развлечение - книжки с яркими картинками и крупными буквами

Данных о влиянии фотовспышки на зрение детей нет. Правда, это может их испугать.

Ячмень может появиться в возрасте полутора лет, и это не чисто глазное заболевание, а следствие нарушения обмена веществ, дисбактериоза или аллергии. Нужно выявить причину: сдать анализ на дисбактериоз, посетить аллерголога. В лечении упор делается на диету, гомеопатию. Первая помощь при воспаленном веке - чайный компресс.

Грудничку, лежащему в коляске, они не нужны. А в 1-2 года, при ярком солнце, - вполне. Особенно показаны солнечные очки детям-блондинам со светлой кожей. Очки покупайте не в переходе метро, а в специальных магазинах или оптиках, чтобы они действительно защищали от ультрафиолета и не искажали изображение. Поцарапанные очки сразу выбрасывайте. Экономия и бережливость в данном случае пойдут во вред детскому зрению.

Промойте веко кипяченой водой. Снять зуд поможет примочка из содового раствора (1 ч. ложка питьевой соды на стакан кипяченой воды). Нельзя натирать область вокруг глаз мазями-репеллентами, они вызывают сильное раздражение слизистой оболочки.

Если в глазу «стоит слеза»

Детям младше полугода часто ставят диагноз «дакриоцистит» (воспаление слезного канала, вызванное его полной ипи частичной непроходимостью). Ежедневно делайте точечный массаж внутреннего уголка глаза. Чистым безымянным пальцем, слегка надавливая, делайте вращательные движения по 10 раз по и против часовой стрелки.

Если врач порекомендовал капли, храните их в холодильнике. Перед процедурой согрейте до комнатной температуры, подержав флакон в руке. Уложите кроху на пеленальный столик. Если глазик гноится, обработайте его ватным тампоном, смоченным в крепкой заварке свежезаваренного черного чая. Процедите заварку через марлю, чтобы избежать попадания мельчайших чаинок. Промывайте глаз строго от наружного угла к внутреннему, для каждого глаза используйте отдельный ватный шарик! Удобно использовать косметические диски или маленькие перильные платочки - они не ворсятся. Наберите лекарственный раствор в пипетку с закругленным концом, удерживая ее вертикально. Руку с пипеткой для предотвращения травмы роговицы глаза расположите в области лба так, чтобы ребро ладони надежно фиксировало голову ребенка. Другой рукой возьмите чистый ватный тампон. Наклонитесь поближе. Аккуратно оттяните тампоном нижнее веко. Выпустите из пипетки в глазную щель, ближе к внутреннему углу глаза, одну каплю лекарственного раствора Через несколько секунд введите вторую каплю. При закапывании второго глаза нижнее веко оттяните другим тампоном и введите капли, следуя тем же правилам. Не забывайте, что ваши руки должны быть тщательно вымыты.

Если проблема сохраняется более трех месяцев, можно обсудить с офтальмологом вариант зондирования слезного канала. Эта процедура выполняется стационарно.

ТИПИЧНЫЕ ТРАВМЫ ГЛАЗ У МАЛЕНЬКИХ ДЕТЕЙ

Пока ребенок находится под пристальным вниманием мамы, травмы очень редки. Они появляются, когда ребенок обретает самостоятельность, и в этот период с него буквально глаз нельзя спускать.

Все лекарства, стиральные порошки и моющие средства, острые предметы должны быть убраны из поля зрения. Самые частые травмы - химические ожоги лекарствами, марганцовкой, зеленкой, которые малыш берет в руки и затем трет глазки. Мамина косметика, клей для поделок тоже в зоне риска.

Домашние животные, кошки и собаки, без «злых намерений» могут серьезно поцарапать малышей, просто играясь с ними.

«Садиковые» травмы. Это удары лопатками, палочками по лицу, песок, засыпанный в глаза.

«Праздничные травмы» - ожоги от петард, хлопушек и прочих фейерверков.

{social}

karapuzik.org.ua

Поступление в детский сад первая ступенька в формировании самостоятельных общественных отношений ребенка вне привычных условий дома. Новые люди, незнакомая обстановка, более сложные требования все это может вызвать страх у маленького человека. Ребенок с нарушением зрения находится в более тяжелых условиях, так как плохо видит окружающее пространство, внешний облик людей.

Именно поэтому адаптационная работа с детьми, имеющими нарушение зрения, начинается со знакомства с зонами группы: приемная, туалет, игровые зоны.

Рассказ об их назначении, правилах поведения в различных помещениях группы поможет ребенку в преодолении страха незнакомого пространства. Желательно проводить эту работу в игровой форме.

Мы можем предложить следующие игры для знакомства с групповым пространством:

1. Найди игрушку . Воспитатель прячет игрушку в группе, в одном из её помещений, и предлагает ребенку найти её. Инструкция: Игрушка лежит в спальной комнате на кровати. Давай найдем ее . После того, как игрушка найдена, надо сказать, что она там делала (собиралась на прогулку, спала и т.д.). Можно загадывать местоположение игрушки через функцию помещения ( Там моют посуду ) и т.д.

2. После того, как дети познакомятся с группой, можно провести игру: У нас в гостях Мишка . Дети должны познакомить Мишку со всеми игровыми зонами и их назначениями.

Следующим шагом будет знакомство со взрослыми, которые будут окружать и, конечно же, со сверстниками. Обычно ребенок с глазной патологией испытывает страх перед общением, поэтому нужно научить его общаться, играть с другими детьми. Кроме того, ребенку, который никогда до этого не имел опыта общения со сверстниками, очень сложно принять и понять, что ему придется играть, делиться и считаться с другими детьми.

В педагогической работе со слабовидящими детьми необходимо учитывать состояние функций зрительного анализатора, возможность формирования зрительных функций педагогическими методами. В ходе занятий и игр происходит повышение общей функциональной активности и различительной чувствительности зрительной системы, идет формирование бинокулярной фиксации, упражняются глазодвигательные функции. Стимуляция цветоразличения, стереоскопичности видения в условиях изменения насыщенности и размера стимула дает хорошие результаты в повышении возможностей зрительных функций. По рекомендации врача-офтальмолога, в зависимости от периода восстановительного лечения, педагоги проводят с детьми различные дидактические игры и упражнения для активизации, стимуляции, упражнения зрительных функций.

В период плеоптического лечения, направленного на повышение остроты зрения, врачи-офтальмологи предлагают проводить с детьми занятия по нанизыванию бус, обводку через кальку контурных изображений, игры с мозаикой. Для активизации зрения очень полезны упражнения с использованием электрифицированных игрушек. Например, игры с карманным фонарем: Где зажегся фонарик? , Сосчитай, сколько раз зажигается , Проследи за огоньками Сосчитай, сколько раз включилась настольная лампа , Где горит огонек? . Каждый педагог, если ему известно состояние детей и рекомендации врача-офтальмолога, может подбирать индивидуальные задания детям на занятиях. В таких заданиях активно упражняется зрение. И это способствует лечебно-оздоровительному процессу.

В период ортоптического лечения косоглазия с детьми дошкольного возраста используются такие упражнения, как накладывание одного изображение на другое. Например, на листе бумаги нарисованы контурные изображения животных, растений. Даны вырезанные из цветной или черной бумаги точные копии этих нарисованных изображений и дети должны наложить их на нарисованные изображения. Зная зрительные возможности детей, педагоги могут целенаправленно влиять на развитие зрения, создавать условия в процессе воспитания и обучения детей закрепления результатов лечебно-восстановительной работы.

Большое значение в организации работы по развитию зрительного восприятия имеют наглядные пособия, дидактический материал, которые педагоги используют на занятиях. Они должны быть лаконичными, знакомыми детям: яркими, контрастными и насыщенными. Показ наглядных пособий следует сопровождать четким, ясным и конкретным словесным пояснением, позволяющим детям понять, выделить конкретные визуальные признаки предметов и явлений окружающего мира. Все предлагаемые детям задания должны быть осознанными и направленными на упражнение, активизацию и тренировку зрительных функций.

Как надо родителям готовить ребенка

с нарушением зрения к поступлению в детский сад.

Тренировать, буквально с самого рождения, систему адаптационных механизмов у ребенка и приучать заблаговременно к таким условиям и ситуациям, в которых ему надо менять формы поведения. Надо с самого начала дать понять ребенку, что вы его любите, но в то же время вы не можете уделять ему столько времени, сколько он хочет, потому что у вас есть еще важные дела. Если есть возможность приводить к нему в гости других маленьких детей, чтобы он знал, что он не один в мире маленький, есть еще такие же и даже меньше.

Отправить в детский сад ребенка лишь при условии, что он здоров. Потому что при поступлении в детский сад под действием стресса, его иммунная система ослабевает, и достаточно чихнуть рядом с ним, как он тут же заболеет. Это ведет за собой прерывание адаптационного процесса, что ухудшает процесс адаптации. Таким образом, можно сделать вывод, что необходимо повысить роль закаливающих мероприятий. По поводу закаливания можно проконсультироваться у врача.

Заранее узнать все новые режимные моменты в детском саду и ввести их в режим для ребенка дома. Это поможет вашему ребенку быстрее адаптироваться к условиям детского сада. Ребенку с нарушением зрения очень сложно привыкнуть к новому окружению, а тут еще будет новый режим дня. Из-за непривычки он может отказаться от еды, сна. Что влечет за собой в дальнейшем отсутствие аппетита, сна. Это в свою очередь, усложняет процесс адаптации.

Если есть возможность, как можно раньше познакомить малыша с детьми в детском саду и с воспитателями группы, куда он в скором времени придет.

Волнующие вас проблемы, связанные с детским садом обсуждать при условии, если малыш вас не слышит. Он не должен знать, что детский сад стал источником проблем для мамы и папы. Детский сад станет чем-то плохим в воображении ребенка, а это значит, что там его ничего хорошего не ждет.

Необходимо настроить малыша как можно положительнее к его поступлению в детский сад.

Готовить вашего ребенка к временной разлуке с вами и дать понять ему, что это неизбежно только потому, что он уже большой. Ведь для ребенка очень важно, что вы его уже считаете взрослым. Необходимо внушать ему, что это очень здорово, что он дорос до сада и стал таким большим. Он будет делать все, чтобы не разочаровать вас. Еще лучше будет, если он знает ребенка постарше, который ходит в тот же детский сад. Объяснять ребенку, что он для вас, как и прежде, дорог и любим. Ребенку необходимо знать, что вы его любите.

Будьте спокойны и уверены накануне поступления ребенка в детский сад. Знайте, что все ваши переживания, тревоги передаются ребенку и разворачиваются в его крохотном сознании с полным размахом.

Планировать свой отпуск так, чтобы в первый месяц посещения ребенка нового организованного коллектива у вас была бы возможность оставлять его там не на целый день и даже сначала посидеть вместе с ним. Пусть первые дни посещения детского сада станут для него приятными и оставят положительный отпечаток.

Как надо вести себя родителям с ребенком, когда он впервые начал посещать детский сад.

Как можно раньше забирать домой. Это необходимо для того, чтобы ребенок привыкал постепенно к новому окружению. Ребенок с нарушением зрения очень быстро утомляется, а в первые дни на него обрушивается много впечатлений. Поэтому поступление новой информации должно быть постепенным.

Создать спокойный, бесконфликтный климат в семье. Для слабовидящего ребенка изменение окружения всегда стрессирующий фактор. Он находится в постоянном нервном напряжении, для него все, что неизвестно все опасно. Поэтому, когда он приходит домой, необходимо создать все условия, чтобы его нервная система отдыхала, то есть щадить его ослабленную нервную систему. Ведь если еще и в семье будет напряженная обстановка, это может привести к нервному срыву, а впоследствии к возникновению невроза.

На время прекратить походы в цирк, в театр, в гости, немного сократить просмотр телевизионных передач. Ребенок с глазной патологией каждую новую информацию пропускает через себя, а в детском саду, особенно в первые дни, ее очень много. Вследствие этого он очень быстро утомляется. Необходимо, чтобы он привык к потоку информации. А походы в людные места (в цирк, в театр, в гости) не позволяют ребенку мобилизовать свои силы. И это наслоение может так же спровоцировать возникновение невроза.

Как можно раньше сообщить врачу, воспитателям о личностных особенностях малыша. Это необходимо для того, чтобы правильно организовать адаптацию ребенка. При организации различных режимных моментов, лечении воспитатели, врач будут учитывать личностные особенности ребенка и в связи с этим, будут строить общение с ним, а это, в свою очередь, облегчит адаптацию ребенка.

Одевать его так, как необходимо в соответствии с температурой в группе. Его иммунная система в период адаптации ослабевает, поэтому любая инфекция может привести к заболеванию. Это, конечно же, прервет процесс адаптации, и после выздоровления ребенку снова придется проходить все заново.

Создать в выходные дни дома для него режим такой же, как и в детском саду.

tosbs.ruОсобенности оперативного лечения врожденных катаракт.

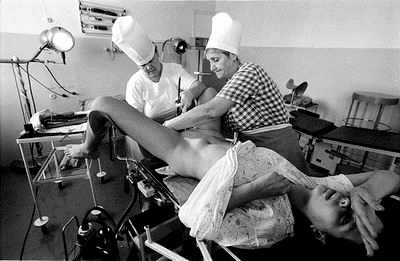

Методы лечения определяются следующими особенностями: отсутствие плотного ядра в хрусталике; прочность связок (цинковой и гиалоидо-капсуляр-ной). — Лечение больных с врожденными катарактами хирургическое и показано только при значительном снижении остроты зрения и невозможности читать.

При помутнении на периферии хрусталика, когда острота зрения не превышает 0,1 и не улучшается после расширения зрачка, показано удаление (экстракция) мутного хрусталика. Оперировать необходимо как можно раньше, в возрасте не позднее 2–2,5 лет. Чем раньше проведена операция, тем лучше результаты в отношении функции зрения.

Особенности техники — малый разрез, катаракта всегда удаляется экстракапсулярно; существует возможность аспирации хрусгаликовых масс.

Методы удаления:

1) дисцизия массы хрусталика, В настоящее время этот метод не применяется;

2) оптическая иридэктомия. Показания к этой операции: сохранение на периферии хрусталика широкой прозрачной зоны, если при этом после расширения зрачка острота зрения повышается в достаточной степени. Иссечение кусочка радужной оболочки открывает доступ лучам света к сетчатке через прозрачные периферические части хрусталика. Хотя иридэктомия дает небольшую прибавку зрения (в сравнении с операцией удаления хрусталика), сохранение хрусталика и аккомодации имеет большое значение, особенно для ребенка;

3) аспирация (отсасывание) хрусталиковых масс. Детские катаракты, как правило, мягкие. Они легко удаляются экстракапсулярно методом аспирации и вымывания специальным инструментом через маленький разрез (до 3 мм);

4) экстракапсулярная экстракция (линеорная экстракция) — делают небольшой разрез, рассекают переднюю капсулу хрусталика, катаральные массы удаляют ложечкой. После экстракции катаракты проводят коррекцию афакии, плеоптическое лечение, мероприятия, направленные на устранение косоглазия, лечение нистагма;

5) идеальное сочетание хирургического лечения — это аспирация и экстракция;

6) при пленчатой катаракте производят рассечение в оптической зоне и удаляют ее пинцетом;

7) лазерная капсулофакопунктура;

8) эмульсификация — дробление хрусталика ультразвуком с одновременным отсасыванием.

При удалении врожденной катаракты сроки решается индивидуально на основании клинической формы катаракты, остаточной остроты зрения, этиологии катаракты, общего состояния ребенка. В связи с опасностью возникновения обстурационной амблиопии, а точнее — недоразвития зрительного анализатора в результате поражения сетчатки при длительном существовании врожденной катаракты, а также с необходимостью повышения остроты зрения, для того чтобы ребенок мог полноценно развиваться, операцию целесообразно проводить в ранние сроки. Ранние операции — это операции в возрасте от шести месяцев до одного года при полных, полурассосавшихся и пленчатых, двусторонних катарактах. Если есть симптомы воспаления и признаки перенесенного увеита, срок удлиняется до 1,5 лет, а операция проводится после предварительного лечения. При центральных катарактах оперируют в 3–5 лет, если зрение 0,2 и ниже. Чем ниже зрение при центральной катаракте, тем раньше делается операция. Если зрение у ребенка — 0,3, он не подлежит оперативному лечению; если зрение — 0,2, то вопрос об операции оттягивается, она производится в возрасте 9—11 лет. В целях профилактики поражений зрительного анализатора проводится перманентное расширение зрачков с помощью мидриатиков с последующим раздражением глаз световыми стимулами. Указанные манипуляции следует осуществлять в первые месяцы жизни, если к этому времени не сделана операция — экстракция катаракты. Вопрос о хирургическом вмешательстве при зонулярной катаракте решается индивидуально в зависимости от исходной остроты зрения больного. При тотальной или диффузной катаракте область зрачка имеет серый цвет. Помутнение носит гомогенный характер, отсутствует предметное зрение. В таких случаях требуется раннее оперативное лечение. Операцию необходимо проводить в первый год жизни ребенка, пока не развивается глубокая амблиопия (слепота от бездействия).

В настоящее время мутный хрусталик можно заменить искусственной линзой, которую вводят внутрь глаза.

Существуют следующие противопоказания к хирургическому лечению катаракты: противопоказания для наркоза; зрение = 0; изменения стекловидного тела; намечающаяся отслойка сетчатки.

Послеоперационное зрение не всегда удовлетворяет хирурга, так как врожденной катаракте сопутствуют другие врожденные патологии с тяжелой обстурационной амблиопией.

www.e-reading.mobiОсобенности сенсорного развития зрительного анализатора.

Органы чувств новорожденного начинают функционировать с момента рождения. Но развитие сенсорной и моторной активности младенца происходит не одновременно. Важнейшая особенность развития в этом возрасте состоит в том, что высшие анализаторы - зрение, слух - опережают развитие руки как органа осязания и органа движения, что обеспечивает формирование всех основных форм поведения ребенка, а значит, определяет ведущее значение условий жизни и воспитания в этом процессе. Исследования Н.Л.Фигурина, Н.М.Денисовой, Н.М.Щелованова, Н.МАксариной, Л.Г.Голубевой, М.Ю.Кис-тяковской, С.Л.Кривиной, Г.В.Пантюхиной, Э.Л.Фрухт, Э.Г. Пилюгиной и др. позволяют проследить, как происходит сенсорное развитие на первом году жизни. Поскольку особое значение для сенсорного и в целом психического развития имеет формирование зрительного и слухового анализаторов, рассмотрим этот процесс подробно. Новорожденный по-разному реагирует на зрительные раздражители, которые ему неприятны или приятны. Например, при чрезмерно ярком свете он закрывает глаза, проявляя беспокойство. В 10 дней малыш удерживает в поле зрения движущийся предмет (ступенчатое слежение). В 2-3 недели возникает конвергенция глаз. Но младенец с трудом останавливает взор на предмете. Очень незначительная задержка взора наблюдается в 3-5 недель. В 4-5 недель ребенок научается следить за предметом, находящимся на расстоянии 2-4 м, а в 3 мес. - на расстоянии 4-7 м. Одновременно с 6-10 недель развивается умение следить за предметом, который движется по кругу. К концу первого месяца малыш во время спокойного бодрствования прислушивается к звукам, даже тихим, и по-разному на них реагирует. Так, он радуется, перестает двигаться и кричать при разговоре взрослого или звучании погремушки. Его пугают резкие, громкие звуки, поэтому он вздрагивает или плачет. Стремление увидеть источник звука сначала проявляется в том, что младенец в 2 мес. переводит глаза и поворачивает голову из стороны в сторону. А в возрасте 4 мес. быстро и безошибочно поворачивает голову и находит взглядом лицо говорящего взрослого, звучащую игрушку. Установление связей между слухом и зрением значительно расширяет контакты младенца с окружающим миром. Теперь он не просто воспринимает то, что находится в поле его зрения, но и сам отыскивает взором говорящих людей и издающие звук предметы.

К 3 мес. движения рук малыша становятся плавными, свободными. Он часто выпрямляет руки над грудью, случайно захватывает и ощупывает одной рукой другую, затем пеленки и одеяло, а потом все предметы, которые попадаются под руку.

Малыш случайно натыкается на висящие игрушки и радуется новым ощущениям. Получив удовольствие, он старается повторить движение и тянется к предмету снова. В 3-4 мес. ребенок долго и сосредоточенно занимается игрушками, висящими около него: наталкивается на них руками и следит, как они раскачиваются, пытается их захватить и удержать. С 4,5-5 мес. движения захватывания становятся более точными. Например,

ребенок может свободно достать, захватить и удержать висящую игрушку или взять ее из рук взрослого, когда тот держит игрушку у малыша над грудью.

Таким образом, с освоением хватания в 4 мес. начинается развитие руки младенца как анализатора. Но в этом возрасте рука не всегда движется точно к предмету, она часто отклоняется в сторону. Все предметы младенец схватывает одинаково, прижимая пальцами к ладони. В 4-5 мес. у малыша возникает новая потребность достать и взять игрушку, привлекшую его внимание. Он уже проявляет известную настойчивость,

использует знакомые движения, а иногда совершает новые. С 4 до 6 мес. малыш учится точно направлять руку к игрушке, доставать или брать предметы, лежа на боку или животе. В 5-6 мес. он демонстрирует недовольство, если не может достать игрушку, и успокаивается, когда ее достает. psyera.ru

Анализаторные системы человека как сложные многоуровневые образования, направленные на анализ сигналов определенной модальности. Строение глаза и его работа, зрительный анализатор, уровни зрительной системы. Гностические зрительные расстройства, агнозии.

Коллекция: Otherreferats

Ссылка: http://otherreferats.allbest.ru/medicine/00023504_0.html

Вид: курсовая работа

Автор: Val

Подобные работы из Базы знаний:

1. Общая характеристика органов чувств в свете учения об анализаторах. Возрастная гистология, регенерация

Зона коры больших полушарий. Значение зрения. Строение глаза. Зрительный и слуховой анализатор. Рецепторы человека: зрительный, слуховой, тактильный, болевой, температурный, обонятельный, вкусовой, давления, кинетический, вестибулярный. Строение кожи.

презентация [5.0 M], добавлена 16.05.2013

2. Нейрофизиологическое и нейропсихологическое исследование анализаторных систем человека

Понятие и принципы строения анализаторных систем человека, изучение с точки зрения нейрофизиологии. Причины возникновения и разновидности расстройств анализаторных систем, их клинические признаки и пути ликвидации. Строение, роль зрительного анализатора.

контрольная работа [33.1 K], добавлена 18.09.2009

3. Слуховой анализатор

Понятие об анализаторах и их роль в познании окружающего мира. Строение и функции органа слуха человека. Структура звукопроводящего аппарата уха. Центральная слуховая система, переработка информации в центрах. Методы исследования слухового анализатора.

курсовая работа [1.5 M], добавлена 23.02.2012

4. Строение глаза

Описание расположения глаза, защита от окружающей среды. Особенности его функций, строения и передачи изображения на зрительный нерв. Обобщенное описание строения различных частей глаза, функции и строение роговицы, радужки, зрачка, стекловидного тела.

реферат [300.8 K], добавлена 05.06.2010

5. Частная физиология центральной нервной системы

Особенности строения и функции спинного мозга. Функции спинномозговых корешков. Рефлекторные центры спинного мозга. Зрительные бугры как центр всех афферентных импульсов. Рефлекторная и проводниковая функции продолговатого мозга. Виды зрительных бугров.

реферат [291.0 K], добавлена 23.06.2010

6. Глазное дно

Строение глаза и факторы, от которых зависит цвет глазного дна. Нормальная сетчатая оболочка глаза, её цвет, макулярная область, диаметр кровеносных сосудов. Внешний вид диска зрительного нерва. Схема строения глазного дна правого глаза в норме.

презентация [716.3 K], добавлена 08.04.2014

7. Вклад зрительной системы в познавательную деятельность мозга

Зависимость эффективной деятельности мозговых структур от состояния зрительного восприятия. Начальный этап понимания и переработки зрительной информации. Нейрофизиологическая и нейрохимическая конструкция сна. Флюктуации высшей нервной деятельности.

реферат [25.3 K], добавлена 06.11.2012

8. Анализаторы: виды, структура. Сенсорные системы человека

Сенсорная организация личности как уровень развития отдельных систем чувствительности и возможность их объединения. Анализаторы сенсорных систем. Деятельность сенсорных рецепторов. Общие принципы устройства сенсорных систем. Работа органов чувств.

реферат [4.8 M], добавлена 24.05.2012

9. Зрение человека

Особенности устройства зрения у человека. Свойства и функции анализаторов. Строение зрительного анализатора. Строение и функции глаза. Развитие зрительного анализатора в онтогенезе. Нарушения зрения: близорукость и дальнозоркость, косоглазие, дальтонизм.

презентация [4.8 M], добавлена 15.02.2012

10. Физиология анализаторов (рецепторов)

Общая характеристика сенсорной системы. Рецепторы человека: понятие и виды. Понятие висцерорецепции, проприорецепции и вестибулорецепции. Принцип работы и виды экстерорецепторов. Экстерорецепторы кожи, мышц, сухожилий, связок и сетчатки глаза.

реферат [176.2 K], добавлена 12.01.2012

11. Поведенческие расстройства, связанные с физиологическими нарушениями

Нервная анорексия как расстройство, характеризующееся преднамеренным снижением веса, причины возникновения. Рассмотрение способов борьбы с нервной булимией. Знакомство с особенностями расстройства режима сна. Анализ типов сексуальных расстройств.

презентация [150.8 K], добавлена 29.04.2014

12. Особенности зрения человека

Принцип строения зрительного анализатора. Центры головного мозга, анализирующие восприятие. Молекулярные механизмы зрения. Са и зрительный каскад. Некоторые нарушения зрения. Близорукость. Дальнозоркость. Астигматизм. Косоглазие. Дальтонизм.

реферат [18.6 K], добавлена 17.05.2004

13. Поведенческие нарушения: клиническая характеристика

Постановка специфического диагноза. Синдромы органического поражения мозга и основные расстройства психической деятельности. Шизофренические и параноидные расстройства. Характеристика аффективных нарушений психики. Антисоциальное расстройство личности.

реферат [36.5 K], добавлена 23.06.2009

14. Строение органов зрения и слуха. Вкусовой, обонятельный, тактильный и температурный анализаторы

Изучение строения сетчатки, чувствительность глаза к восприятию света. Бинокулярное и цветовое зрение. Слуховой анализатор, строение среднего и внутреннего уха. Вкусовой, обонятельный, тактильный и температурный анализаторы, их характеристика и значение.

реферат [1.4 M], добавлена 23.06.2010

15. Органы чувств: орган зрения

Понятие и функции органов чувств как анатомических образований, воспринимающих энергию внешнего воздействия, трансформирующих ее в нервный импульс и передающих этот импульс в мозг. Строение и значение глаза. Проводящий путь зрительного анализатора.

презентация [667.7 K], добавлена 27.08.2013

16. Формирование органа зрения

Формирование глаза - составной части оптико-вегетативной и фотоэнергетической системы организма. Его реакция на спектральный состав света. Факторы, нарушающие развитие органа зрения. Рецепторный, проводниковый и корковый отделы зрительного анализатора.

презентация [754.2 K], добавлена 16.04.2014

17. Строение слухового анализатора. Нарушения сенсорных функций при поражении различных его уровней

Расположение и функции внешнего, среднего и внутреннего уха. Строение костного лабиринта. Основные уровни организации слухового анализатора. Последствия поражения кортиевого органа, слухового нерва, мозжечка, медиального коленчатого тела, пучка Грациоле.

презентация [753.9 K], добавлена 11.11.2010

18. Исследование и пути коррекции зрительных агнозий у больных с нарушениями связей в теменно-затылочной области мозга

Роль зрительных ощущений в жизни человека. Исследование нейропсихологических особенностей зрительных агнозий у больных с объемными образованиями теменно-затылочной области мозга. Рекомендации по психокоррекции нарушений зрительных гностических функций.

дипломная работа [3.4 M], добавлена 18.06.2013

19. Зрительное восприятие

Этапы зрительного восприятия, результаты параллельной и последовательной обработки информации. Кодирование признаков в зрительной системе и каналы их описания. Проблема пространственного группирования. Главные свойства механизмов второго порядка.

контрольная работа [339.8 K], добавлена 13.05.2012

20. Бредовые синдромы

Исследование расстройств мышления с несоответствующими реальности болезненными представлениями у больного. Характеристика особенностей бредовых синдромов: паранойяльного, параноидного и парафренного. Сенсорные расстройства фантастического содержания.

презентация [245.3 K], добавлена 12.03.2014

Другие работы из коллекции:

1. Алкоголизм и алкогольные психозы2. Биология раневого процесса

3. Антикоагулянты. Фибринолитическая система крови. Тромбоцетарные факторы свертывания крови и фибринолиза

Будем очень благодарны, если пополните коллекцию работой, выполненной Вами с любовью и усердием. В нашей коллекции вместе с другими достойными работами ей будет уютно.

Отправить свою хорошую работу на сайт просто. Используйте форму, расположенную ниже.

referats.allbest.ruРис. 9.5. Нейронная сеть обонятельной сенсорной системы (схема)

Становление периферического отдела обонятельной системы

человека начинается еще в период внутриутробного развития. У 2-

месячного плода в слизистой оболочке обонятельной области появля-

ется чувствительный эпителий. К 6-му месяцу его площадь уменьша-

ется, что свидетельствует о регрессивном развитии обоняния у чело-

века. Структурное развитие рецепторов заканчивается к 7-му месяцу

внутриутробного развития. Сразу после рождения обонятельные ре-

цепторы способны воспринимать запахи. На сильные запахи новорож-

денные реагируют изменениями мимики, пульса и дыхания, однако,

пороги ощущения у них в 20-100 раз выше, чем у взрослых. Обоня-

тельной системе новорожденных свойственна быстрая адаптация: де-

ти перестают реагировать на повторные раздражения. У них легче вы-

зываются рефлекторные ответы на вещества, раздражающие оконча-

ния тройничного нерва (аммиак, уксусная кислота). Эти стимулы вызы-

вают гримасы неудовольствия, чиханье, крик.

У 2-месячного ребенка начинают вырабатываться условные

рефлексы на запаховые раздражители, причем с возрастом этот

процесс облегчается. На 4-м месяце ребенок начинает различать

приятные и неприятные запахи и реагировать на них адекватной

131

эмоционально-двигательной реакцией. К 6 годам обонятельная сен-

сорная система заметно не отличается от взрослых.

Вопросы для самоконтроля

1. Что такое анализаторы?

2. Функции тактильного анализатора.

3. Механорецепторы. Какова их функция?

4. Строение кожи человека.

5. Перечислить придатки (производные) кожи, дайте характеристику

каждому из них.

6. Молочные железы, строение, функции.

7. Строение и функции вкусового анализатора.

8. Укажите места расположения вкусовых почек. Где находится кор-

ковый центр вкусового анализатора?

9. Обонятельный анализатор, строение и функции.

10. Пути следования нервных импульсов от обонятельных рецепторов

до коркового центра обонятельного анализатора?

11. Онтогенез тактильного анализатора.

12. Онтогенезе вкусового анализатора.

13. Охарактеризуйте онтогенез обонятельного анализатора.

132

ТЕМА 10. ВЕСТИБУЛЯРНАЯ СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА

ПЛАН

1. Строение и функции вестибулярной сенсорной системы

2. Развитие вестибулярной сенсорной системы

1. Строение и функции вестибулярной сенсорной системы

Вестибулярная сенсорная система обеспечивает равновесие и

играет ведущую роль в ориентации человека в пространстве. Чем

больше его двигательная активность, тем точнее требуется информа-

ция о положении тела. Ориентация человека в окружающей среде свя-

зана с информацией не только от мышечных, сухожильных и кожных

рецепторов, органа зрения, но и от специальных сенсорных органов.

Таким органом и является вестибулярный аппарат, расположенный в

височной кости черепа в непосредственном контакте с улиткой внут-

реннего уха (рис. 10.1).

Рис. 10.1. Строение уха человека

Вестибулярная система, как и слуховая, относится к механоре-

цепторным. Она воспринимает информацию о положении тела, его

линейных и угловых перемещениях и отличается очень высокой чувст-

вительностью.

133

Вестибулярный аппарат состоит из двух отделов: оттолитова

органа, воспринимающего ускорение прямолинейного движения, и

трех полукружных каналов, реагирующих на угловое ускорение (рис.

10.2). За сложную геометрию вестибулярный аппарат был назван ла-

биринтом. Все компоненты вестибулярного аппарата образованы тон-

кими перепонками, образующими замкнутые структуры. Снаружи они

окружены перилимфой.

Рис. 10.2. Периферическая часть вестибулярного аппарата

Отолитов орган разделен на две полости: маточку и мешочек, на-

ходящиеся в той части лабиринта, откуда отходят полукружные кана-

лы и улитка. Мешочек вестибулярного аппарата сообщается с улиткой

слухового аппарата посредством канала, заполненного эндолимфой.

Внутри маточки и мешочка есть участки, называемые макулами (пят-

нами), где находятся рецепторные клетки. Полукружные каналы отхо-

дят от маточки под прямыми углами друг к другу.

Каждый полукружный канал имеет расширение – ампулу, внутри

которого рецепторные клетки группируются в гребешки. Каналы запол-

нены эндолимфой.

Рецепторными клетками вестибулярного органа являются волос-

ковые клетки. От каждой клетки отходит одна длинная ресничка – кино-

цилия и многочисленные (от 60 до 80) тонкие и короткие отростки – сте-

реоцилии. Их длина по мере удаления от киноцилии уменьшается (рис.

10.3). Рецепторные клетки одинаковы в макулах оттолитова органа

134

и в гребешках полукружных каналов, но окружающие их вспомогатель-

ные структуры различны.

Рис. 10.3. Рецепторный отдел вестибулярного анализатора

А – рецепторы на пятнах маточки и мешочка

Б – рецепторы полукружных каналов

В макулах поверх волосков лежат мелкие кристаллы углекислого

кальция – отолиты, склеенные желеобразной массой. При наклоне го-

ловы кристаллы кальция давят на отростки рецепторных клеток, в ре-

зультате чего они изгибаются. В сенсорных нервных волокнах, подхо-

дящих к рецепторным клеткам, возникает импульсный разряд, величи-

на которого зависит от угла наклона. В зависимости от того, в каком

направлении действует сгибающая реснички сила, в волосковой клет-

ке возникает возбуждение или торможение (рис.10.4). Клетки в каждом

пятне ориентированы в разных направлениях. Благодаря этому общая

картина возбуждений и торможений в области макулы отражает на-

правление действующей силы.

При прямом положении тела овальный мешочек (маточка) нахо-

дится в горизонтальном, а круглый мешочек – в вертикальном положе-

нии головы студенистая Миасса, содержащая отолиты, смещается, и

волосковые клетки реагируют на это смещение. Все отделы вестибу-

лярного аппарата крайне чувствительны: они реагируют на изменение

положения даже 0,5°. Маточка и мешочек воспринимают также линей-

ное ускорение, вызванное внезапным изменением скорости движения

вперед или назад.

135

Каждый из трех полукружных каналов реагирует на угловое уско-

рение (рис.10.5), т.е. на внезапный поворот головы в одной из трех

плоскостей: при повороте головы и туловища вокруг вертикальной оси,

при наклоне головы вперед и назад, а также влево и вправо. Рецеп-

торные волосковые клетки в ампулах полукружных каналов, образую-

щие гребешок, имеют реснички, покрытые колпачком студенистого ве-

щества – купулой.

Ориентация всех клеток в пределах каждого гребешка одинакова.

Купула выступает в просвет канала и легко смещается при движениях

эндолимфы. При повороте головы эндолимфа сохраняет прежнее по-

ложение и смещает купулу в сторону, противоположную движению.

Волоски гребешковых рецепторных клеток накапливаются и клетки

возбуждаются (при наклоне волосков в сторону киноцилии) или тормо-

зятся (при их смещении в противоположную сторону). Возбуждение

рецепторных клеток вызывает возникновение импульсов в афферент-

ных нервных волокнах (рис. 10.6). Таким образом, рецепторные обра-

зования вестибулярного аппарата реагируют на силу тяжести (грави-

тацию). Такое строение сенсорного аппарата универсально для всех

наземных организмов.

Рис. 10.4. Положение ресничек рецептор-

ных клеток в зависимости от направления

движения человека, избирательно меняю-

щее чувствительность волосковых клеток

Рис.10.5. Ориентация полукружных каналов

соответственно трем плоскостям тела

136

Сенсорная информация, поступающая от вестибулярных рецеп-

торов, передается на нейроны вестибулярного ганглия, находящегося

во внутреннем слуховом проходе (1-й нейрон). Отростки его нейронов

в виде волокон вестибулярного нерва в составе VIII пары черепно-

мозговых нервов идут в центральную нервную систему и оканчиваются

в стволе мозга на нейронах вестибулярных ядер продолговатого мозга

(2-й нейрон). У человека число вестибулярных волокон составляет

20000. Аксоны 2-х нейронов образуют проекционные системы: вести-

булоспинальную, вестибулоокулярную и вестибуломозжечковую (рис.

10.7). С этим центрами нервной системы связано управление положе-

нием тела во время движения, благодаря сенсорной информации, по-

ступающей как от вестибулярного аппарата, так и от соматических ре-

цепторов шеи и органов зрения.

Рис. 10.6. Афферентная иннервация Рис. 10.7 Проводящие пути

вестибулярной сенсорной системы

Вестибулоспинальная система обеспечивает стабильное по отно-

шению к центру тяжести тела положение головы. При каждом движении

голова остается неподвижной по отношению к окружающему простран-

ству, в то время как тело плавно движется. Движения головы, туловища

и конечностей согласовываются благодаря шейным рефлексам.

Вестибулоокулярная система регулирует движения глаз, что не-

обходимо для сохранения стабильного изображения на сетчатке во

время движений тела. Содружественное движение глаз обеспечивает-

ся шестью парами мышц глазного яблока. Скачкообразные движения

глаз (нистагмы) при неподвижной голове, всегда наблюдаемые при

чтении или рассматривании близких предметов, обеспечиваются им-

пульсами, идущими от вестибулярных афферентов к мотонейронам

137

глазных мышц. При повороте головы глаза попеременно совершают

медленные движения в том же направлении и быстрее – в противопо-

ложном направлении.

Вестибуломозжечковая система обеспечивает сенсомоторную

координацию. Часть волокон от вестибулярных ядер поступает к ней-

ронам мозжечка, а от них – обратно на эти ядра. Таким образом, моз-

жечок осуществляет тонкую «настройку» вестибулярных рефлексов.

При нарушении этих связей человек не в состоянии поддерживать

равновесие, его движения приобретают повышенную амплитуду, осо-

бенно при ходьбе.

Полеты в космос и подготовка к ним позволили изучить влияние

невесомости на чувство равновесия. Космонавты описывают отсутст-

вие ощущения пространства и положения своего тела в нем в первые

дни пребывания в невесомости, однако, через несколько дней насту-

пает привыкание к этому состоянию. В свою очередь, после приземле-

ния у них не сразу восстанавливается способность удерживать равно-

весие в положении стоя с закрытыми глазами. Длительное пребыва-

ние в невесомости оказывает влияние на механизмы поддержания по-

зы, в которых участвует также соматосенсорная система, ее мышеч-

ный компонент в связи с измененной активностью мышечно-суставных

рецепторов. Кроме того, невесомость изменяет интеграцию сигналов в

ЦНС практически от всех рецепторов, это тоже временно нарушает ко-

ординацию движений.

2. Развитие вестибулярной сенсорной системы

Полукружные каналы формируются к 7-й неделе внутриутробного

развития плода.

В это время начинается дифференцирование клеток гребешков

на чувствительные (волосковые) клетки и опорные, поддерживающие

их. На 8-10-й неделе обособляются мешочки преддверия. У 6-

месячного плода размер их такой же, как и у взрослого. Миелинизация

волокон всего афферентного пути от периферического отдела вести-

булярного анализатора до продолговатого мозга происходит в период

от 14 до 20 недель внутриутробного развития. На 20-й неделе уста-

навливается связь между ядрами преддверно-улиткового и глазнодви-

гательного нервов. На 21-22-й неделе начинают миелинизироваться

волокна, соединяющие ядра преддверно-улиткового нерва продолго-

ватого мозга с мотонейронами спинного мозга.

Благодаря раннему морфологическому созреванию вестибуляр-

ной сенсорной системы уже на 4-м месяце внутриутробного развития

138

у плода появляются различные рефлекторные реакции с вестибуляр-

ного аппарата. Они проявляются в изменении тонуса мышц, в сокра-

щении мышц конечностей, шеи, туловища, мышц глазных яблок.

У грудных детей можно наблюдать целый ряд рефлексов, свя-

занных с вестибулярным аппаратом: разведение рук и растопырива-

ние пальцев при сотрясении кроватки, рефлексы на положение ребен-

ка при кормлении грудью, рефлекс на покачивание. На 2-3-м месяце

ребенок дифференцирует направление качания. Информация с вести-

булярного аппарата важна для становления рефлексов поддержания

головы, полных рефлексов сидения, стояния.

Многие вестибулярные рефлексы (разведение рук при подбрасы-

вании ребенка) наблюдается только в первые месяцы жизни. Показа-

но, что возбудимость вестибулярного аппарата уменьшается с возрас-

том. Высокая его возбудимость во внутриутробном периоде объясня-

ется влиянием, которое он оказывает на развитие нервной системы.

Предполагают, что раннее морфологическое и функциональное созре-

вание вестибулярного анализатора важно для развития связанных с

ним нейронов спинного и головного мозга. Импульсы, идущие по нерв-

ным волокнам от вестибулярных рецепторов, способствуют созрева-

нию нейронов вестибулярных ядер продолговатого мозга и миелини-

зации аксонов, направляющихся к мотонейронами спинного мозга,

нейрона мозжечка и ядрам глазодвигательного нерва.

Вопросы для самоконтроля

1. Какие особенности вестибулярных волосковых клеток обуславлива-

ют их чувствительность к перемещению в определенном простран-

стве?

2. Назовите центральные структуры, связанные с вестибулярной сен-

сорной системой.

3. Назовите структуры, связанные с чувством равновесия, их располо-

жение и строение.

4. Сенсорное обеспечение восприятия положения тела в пространстве

в разные возрастные периоды.

5. Морфологическое и функциональное развитие структур вестибуляр-

ного аппарата.

139

ТЕМА 11. ЗРИТЕЛЬНАЯ СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА

ПЛАН

1. Строение и функции зрительного анализатора.

2. Развитие и возрастные особенности органов зрения.

1. Строение и функции зрительного анализатора

Органы чувств – это комплекс анатомических структур, которые

воспринимают энергию внешнего воздействия, превращают его в

нервный импульс и передают в соответствующие центры головного

мозга, в том числе в кору большого мозга, где происходит высший

анализ. К органам чувств относятся: органы зрения, слуха, чувства

земного тяготения (гравитация), вкуса, обоняния, кожного чувства.

Зрительная сенсорная система играет особую роль в познава-

тельной деятельности человека. Через зрительный анализатор чело-

век получает до 90 % информации об окружающем мире. С деятель-

ностью зрительного анализатора связаны следующие функции: свето-

чувствительность, определение формы предметов, их величины, рас-

стояние предметов от глаз, восприятие движения, цветовое зрение и

бинокулярное.

Орган зрения состоит из глазного яблока (глаза) и вспомогатель-

ных органов, которые расположены в глазнице (рис. 11.1).

Глазное яблоко имеет шаровидную форму. Оно состоит из трех

оболочек и ядра. Наружная оболочка – фиброзная, средняя – сосуди-

стая, внутренняя – светочувствительная, сетчатая (сетчатка). Ядро

глазного яблока включает хрусталик, стекловидное тело и жидкую

среду – водянистую влагу.

Фиброзная оболочка – толстая, плотная, у нее выделяют два

отдела: передний и задний. Передний отдел занимает 1/5 поверхности

глазного яблока. Он образован прозрачной, выпуклой кпереди рогови-

цей. Роговица лишена кровеносных сосудов и обладает высокими све-

топреломляющими свойствами. Задний отдел фиброзной оболочки –

белочная, оболочка, напоминает по цвету белок куриного яйца. Обра-

зована белочная оболочка плотной волокнистой соединительной тка-

нью. Сосудистая оболочка расположена под белочной и состоит из

трех различных по строению и функциям частей: собственно сосуди-

стой оболочки, ресничного тела и радужной оболочки. Собственно

сосудистая оболочка занимает большую часть глаза. Она тонкая,

140

window.edu.ru

Следующие статьи

- Следи за мячом. Слезная железа и слезоотводящая система. Слезные органы.

- Впервые искусственные мышцы использованы для восстановления подвижности лица человека. Врачебно-трудовая экспертиза и реабилитация больных с заболеваниями глаз. Вред косметики и моды.

- Лечение. Лечение амблиопии с центральной зрительной фиксацией в домашних условиях. Лечение в домашних условиях.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Вечерний макияж для глаз с опущенными уголками

Вечерний макияж для глаз с опущенными уголками  Лапароскопическая резекция при пилоростенозе

Лапароскопическая резекция при пилоростенозе  Замена хрусталика при катаракте стоимость гкб 52 москва

Замена хрусталика при катаракте стоимость гкб 52 москва  Чем разбавить жидкую подводку для глаз если она засохла

Чем разбавить жидкую подводку для глаз если она засохла  Макияж глаз чёрным карандашом

Макияж глаз чёрным карандашом