Интраоперационные осложнения катаракты

Имплантация переднекамерных интраокулярных линз модели US Optics -501 в осложненных случаях хирургии катаракты

А.М.Петруня, Г.В.Пантелеев

Луганский государственный медицинский университет,

Луганский областной центр глазных болезней, Луганск, Украина

В современных условиях во всем мире наиболее оптимальным методом коррекции афакии является интраокулярная коррекция, при этом более физиологичным и менее травматичным является имплантация интраокулярной лизны (ИОЛ) в капсульный мешок [1,5,6]. В то же время в офтальмологической практике в процессе экстракции катаракты нередко возникает осложнение в виде разрыва задней капсулы хрусталика, выпадения стекловидного тела, что в ряде случаев осложняет возможность имплантировать заднекамерную модель ИОЛ, вызывает развитие серьезных послеоперационных осложнений [2-4,6].

Выпадение стекловидного тела остается одним из самых распространенных осложнений хирургии катаракты и составляет в среднем 7-11% [6]. Причиной данного осложнения являются неустановленный до операции подвывих хрусталика, разрыв капсулы хрусталика во время манипуляций при выведении ядра хрусталика или имплантации ИОЛ. В данных случаях традиционно считается целесообразным использовать ИОЛ с иридокапсулярным типом фиксации [1,5,6].

Одним из методов коррекции в случае отсутствия капсульной фиксации является метод имплантации переднекамерной ИОЛ, однако этот метод редко применяется в офтальмологии [1,6].

Целью настоящей работы явилось изучение эффективности и результатов имплантации переднекамерной модели ИОЛ US-Optics–501 (Украина) в осложненных случаях хирургии катаракты.

Материал и методы. Под нашим наблюдением в течение 5 лет находилось 96 пациентов (96 глаз), которым в результате возникших интраоперационных осложнений была произведена имплантация переднекамерной ИОЛ модели US-Optics–501 (Украина) (рис. 1). Мужчин было 52, женщин - 44. Возраст больных составил от 41 до 73 лет.

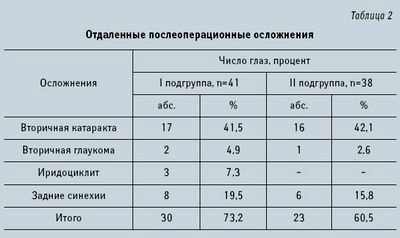

Причины, в связи с которыми пришлось прибегнуть к имплантации переднекамерной ИОЛ, представлены в табл.1.

Таблица 1

Причины имплантации переднекамерной ИОЛ

Интраоперационые осложнения при хирургии катаракты у больных с псевдоэксфолиативным синдромом.

Наличие псевдоэксфолиативного синдрома является серьезным осложняющим фактором при хирургии катаракты.

Цель проанализировать особенности факоэмульсификации и интраоперационные осложнения у больных с псевдоэксфолиативным синдромом.

Материал и методы. 40 пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом и незрелой катарактой (1—я группа), 40 пациентов без признаков псевдоэксфолиаций также с незрелой старческой катарактой (2—я группа). Проведена ФЭК с имплантацией акриловых ИОЛ. В 1—й группе отмечена слабость цинновых связок у 13 пациентов, подвывих хрусталика у 4 пациентов, ограниченный мидриаз у 25 пациентов.

Результаты. Из интраоперационных осложнений в 1—й группе отмечали разрыв задней капсулы у 3, диализ цинновых связок у 7, гифема у 2 пациентов. В ходе операции у 7 пациентов использовали интракапсулярное кольцо в связи с диализом цинновых связок. Применяли ирисретракторы для увеличения мидриаза и стабилизации капсульного мешка. ИОЛ имплантировали во всех случаях в заднюю камеру, при отсутствии капсулярной поддержки подшивали ИОЛ к радужке или в цилиарную борозду. Интраоперационных осложнений во 2—й группе пациентов не было. Различий в частоте послеоперационного отека роговицы, ирита в обеих группах не было. Отмечались повышенная частота и продолжительность офтальмогипертензии в группе больных с псевдоэксфолиативным синдромом, в связи с этим назначалась гипотензивная терапия. Эксфолиативная глаукома развилась в сроки 5—9 мес. после операции у 6 пациентов.

Выводы. 1. Пациенты с псевдоэксфолиативным синдромом имеют повышенный риск интраоперационных осложнений при катарактальной хирургии. Наибольший риск хирургии связан со слабостью цинновых связок и может приводить к диализу цинновых связок и выпадению стекловидного тела. 2. Необходимо уменьшать зонулярный стресс во время операции для предотвращения интраоперационных осложнений и предотвращения послеоперационной дислокации ИОЛ.

Веселовская З.Ф. (ред.) Катаракта. Веселовская катаракта

Киев: Книга плюс, 2002. – 204 с.

В последние десятилетия в большинстве стран мира отмечается тенденция к повышению уровня заболеваемости катарактой. Это обусловлено, с одной стороны, увеличением продолжительности жизни, а с другой — неблагоприятным влиянием различных факторов окружающей среды, связанным с ухудшением экологической обстановки. В этой связи проблемы изучения генеза, развития и лечения катаракты стали особо актуальными. В этой монографии обобщен и представлен вниманию офтальмологов огромный опыт работы ведущих профессоров-офтальмологов этой области.

Содержание:

Эволюция интраокулярных линз.

Развитие, строение и патология хрусталика (В.В. Вит)

Эмбриональное развитие хрусталика.

Строение хрусталика и аппарата ресничного пояска.

Аномалии развития хрусталика.

Аномалии расположения хрусталика.

Катаракта.

Биофизическая и биохимическая характеристики хрусталика (И.М. Логай, Н.Ф. Леус)

Современные аспекты хирургии катаракты (З.Ф. Веселовская)

Рефракционные проблемы хирургии катаракты.

Проблема послеоперационного астигматизма.

Проблема послеоперационной воспалительной реакции глаза у больных катарактой.

Интраоперационные осложнения при экстракции катаракты.

Современные подходы к технике удаления катаракты.

Методы дооперационного обследования больного с катарактой (Н.Н. Веселовская)

Расчет оптической силы интраокулярной линзы (З.Ф. Веселовская, Н.Н. Веселовская)

Техника безультразвуковой или мануальной туннельной экстракапсулярной экстракции катаракты с имплантацией интраокулярной линзы (З.Ф. Веселовская)

Анестезия.

Туннельная техника операции.

Мининуклеарная техника экстракапсулярной экстракции катаракты (М. Blumental)

Не надо ждать, не надо звать, а можно взять и посчитать. Вооружившись примерно таким девизом, доктора из глазного госпиталя, аффилиированного с Университетом Майами, посчитали по своим карточкам, как часто при лечении катаракты у их пациентов за последние 5 лет возникает эндофтальмит.

Карточек набралось немало – всего 15920 операций. Посчитали и прослезились (от счастья за своих пациентов): клинически подтвержденный эндофтальмит приключился у 7 человек, что дает частоту в 0.04%.

Особо надо отметить, что частота этого грозного, угрожающего безвозвратной потерей зрения осложнения при подсчете в группе глаз, на которых лечение катаракты проводилось методом факоэмульсификации через чисто роговичный разрез, получилась выше (0.05% или 6 из 11462), чем при лечении всеми остальными методами (0.02% или 1 из 445. Однако, статистически эта разница была недостоверной (p=0.6 из-за небольшого числа случаев.

Эндофтальмит - редкое, но опасное осложнение хирургического лечения катаракты

Вообще, нужно подчеркнуть, что многие исследователи инкриминируют более частое развитие эндофтальмита факоэмульсификации через роговичный тоннель, полагая, что он в первые сутки после операции может кратковременно пропускать содержимое конъюнктивального мешка, обсемененное бактериями, внутрь глаза. И это притом, что лечение катаракты методом ультразвуковой факоэмульсификации через чисто роговичный тоннель – самый распространенный способ лечения катаракты.

Ученые в своем исследовании, опубликованном в AJO (2005;139:983), пошли дальше, чем просто подсчитать простые дроби на калькуляторе, и попытались выяснить, какие можно определить факторы риска развития эндофтальмита. Таковыми оказались – иммунодефицит (5 из 7 пациентов), интраоперационные осложнения (4 из 7) и правый глаз. Да, 6 из 7 глаз с эндофтальмитом оказались правыми. Кстати сказать, все хирурги были правшами.

А по зрительному результату всех пациентов, подцепивших эндофтальмит при лечении катаракты, можно смело разделить на 2 группы. У 4 пациентов итоговая острота зрения была не менее 0.8. У 3 же - была не выше счета пальцев у лица. Поэтому, если Вы боитесь риска в 0,0188%, Вам оперировать катаракту нельзя.

02:59 | websight2 | комментарии не разрешены

Источники:

, , ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как правильно красить глаза тушью и подводкой

Как правильно красить глаза тушью и подводкой  Голикова назвала критику со стороны Рошаля

Голикова назвала критику со стороны Рошаля  Визин глазные капли при беременности

Визин глазные капли при беременности  Как правильно красить глаза смоки айс фото

Как правильно красить глаза смоки айс фото  Как скрыть темные круги под глазами с помощью макияжа фото

Как скрыть темные круги под глазами с помощью макияжа фото  Основные глазодвигательные упражнения

Основные глазодвигательные упражнения