Врожденная катаракта правого глаза

Врожденная и приобретенная патология хрусталика. Диагностика

Изменения хрусталика являются одной из основных причин слабовидения и слепоты у детей и могут быть как врожденными, так и приобретенными.

Среди многообразных видов его патологии можно выделить изменения формы, положения, величины, а также помутнения хрусталика — катаракты.

При обследовании ребенка с патологией хрусталика предварительно собирают анамнез у родителей. Выясняют наличие врожденных и других заболеваний глаз, а также состояние зрения у братьев, сестер, родителей и родственников по линии отца и матери.

Составляют представление о состоянии здоровья матери (эндокринные заболевания, пороки сердца и др.) и течении беременности у нее, наличии неблагоприятных воздействий на ее организм (грипп, краснуха, другие заболевания с гипертермией, токсикозы, гиповитаминозы и т.д.).

Уточняют, были ли контакты у матери с больными инфекционными заболеваниями, так как у нее эти заболевания (особенно краснуха) могли протекать бессимптомно. Выясняют, родился ли ребенок доношенным и с какой массой тела, как протекали роды. Особое внимание уделяют тому, содержался ли ребенок после рождения в кислородной палатке (возможность ретролентальной фиброплазии).

Выясняют наличие в анамнезе ребенка общих заболеваний, которые могли обусловить возникновение последовательной катаракты (туберкулез, диабет, неспецифический инфекционный полиартрит), когда они возникли, как протекали. Если в анамнезе имеются указания на местные заболевания (увеит, повреждения), уточняют сроки их возникновения, течение, проведенное лечение, наличие рецидивов воспаления.

Расспрашивают родителей, когда и какие признаки заболевания глаз у ребенка они заметили. Чаще родители отмечают, что ребенок не берет игрушки, плохо ориентируется в окружающей обстановке, что зрачки у него серого или белого цвета, постепенно становятся шире, „глаза бегают" (нистагм), имеется косоглазие (вторичное).

Большая часть детей с патологией хрусталика, особенно врожденной, раннего возраста; кроме того, они плохо видят, поэтому обследование их имеет определенную специфику.

Вначале исследуют зрительные функции, которые у детей первых месяцев жизни определяют ориентировочно — по реакции фиксации и слежения. У детей более старшего возраста обращают внимание на то, как они ориентируются в обстановке, имеется ли так называемое форменное зрение (тянется ли ребенок руками к игрушке, которую показывают на разных расстояниях, свободно ли передвигается).

Для количественной оценки остроты зрения у детей первых лет жизни может применяться тест с шарами. Начиная с 3 лет остроту зрения можно исследовать с помощью таблиц по общепринятым методикам, предварительно познакомив ребенка с ее рисунками на близком расстоянии.

Удобно применять для этой цели различные проекторы; к такому исследованию („кино") дети относятся с большим интересом. Если зрение снижено до светоощущения, важно определить, правильная ли светопроекция. При неправильной светопроекции дополнительная информация может быть получена с помощью ультразвукового исследования и электрофизиологических методов.

Центральное зрение исследуют как с узким, так и с широким зрачком, с коррекцией и без нее; от полученных данных зависят показания, сроки, выбор метода и прогноз хирургического вмешательства.

Исследование поля зрения у детей с катарактой, начиная с 3—6 мес. можно провести ориентировочно, а после 3 лет - на периметре с объектом наибольшей величины и яркости (со свечой).

При наружном осмотре ребенка с патологией хрусталика прежде всего обращают внимание на состояние придаточного "аппарата глаза — положение век, размеры глазной щели, глазных яблок, роговиц, объем движений глазных яблок, состояние слезных органов. С помощью линейки или кератометра определяют горизонтальный диаметр роговой оболочки, сравнивают его с возрастной нормой. При этом выявляются различные изменения глаза и его придатков, которые могут сочетаться с патологией хрусталика.

Если у ребенка отмечается косоглазие, определяют его характер (содружественное, паралитическое, постоянное, периодическое, монолатеральное, альтернирующее) и величину девиации по Гиршбергу. Наряду с этим у больных с катарактами, особенно врожденными, может отмечаться ритмическое подергивание глазных яблок — нистагм.

Состояние переднего отдела глаза выясняют с помощью бокового освещения и комбинированным методом. Осматривая роговицу, можно выявить рубцы, иногда спаянные с радужкой, которые могут свидетельствовать о наличии в прошлом проникающего ранения, дистрофические изменения (после травмы, увеита), помутнения (после кератита, кератоувеита).

Обращают внимание на глубину и равномерность передней камеры. Она может быть глубокой (при пленчатой катаракте) или мелкой (например, при бомбаже радужки вследствие кругового спаяния зрачка с хрусталиком), неравномерной (при наличии спаек радужки с роговицей, синехий в иридокорнеальном углу, смещении хрусталика).

Осматривая радужку, отмечают четкость ее рисунка, наличие депигментации, дрожание. Изменение рисунка радужки, депигментация, задние синехии являются признаками перенесенного увеита.

Особое внимание уделяют осмотру области зрачка. Определяют его местоположение, форму, размер, наличие и характер синехий. Важное значение имеет исследование реакции зрачков на свет (прямая и содружественная) с помощью зеркального или электрического офтальмоскопа, которым пучок света отбрасывают на область зрачка.

В области зрачка можно увидеть помутнение хрусталика в виде точки (полярная катаракта), диска (зонулярная, ядерная катаракты), неправильной формы (полиморфная катаракта) или область зрачка может быть диффузно мутной. Далее в условиях мидриаза (1 % раствор гидробромида гоматропина, 0,1—0,25 % раствор гидробромида скополамина) осматривают область зрачка комбинированным методом и в проходящем свете.

Отмечают, насколько зрачок может расширяться под действием мидриатиков, так как это имеет важное значение для хирургической тактики. Исследование в проходящем свете осуществляют при разных направлениях взора пациента (или врач сам отклоняется в разные стороны вместе с офтальмоскопом, направляя пучок лучей в глаз под разным углом). При диффузной катаракте рефлекс с глазного дна получить не удается.

Если же в хрусталике имеются прозрачные участки, то на фоне розовато-красного рефлекса с глазного дна бывают видны темные участки (помутнения) определенной формы, зависящей от вида катаракты. Нужно обратить внимание, в какую сторону смещаются помутнения при движениях глаза больного.

Если они смещаются в одноименную сторону, — помутнение расположено в доэкваториальной зоне линзы, если в противоположную — в постэкваториальной зоне или в стекловидном теле.

При подвывихе и вывихе хрусталика может быть виден его край; передняя камера при этом бывает неравномерной, отмечается дрожание радужки (иридодонез) и хрусталика (факодонез). Если дислокация хрусталика сопровождается гипертензией, появляется застойная инъекция, боли в глазу, а пальпаторно определяется повышение офтальмотонуса.

Не следует забывать, что при частичных помутнениях хрусталика иногда возможна и офтальмоскопия; при этом бывает видимой хотя бы периферия глазного дна. В ряде случаев обратной и прямой офтальмоскопии доступна и центральная его часть; при этом следует обратить внимание на выраженность макулярного и фовеолярного рефлексов (гипоплазия макулы), состояние диска зрительного нерва (атрофия), наличие врожденных (колобомы зрительного нерва и хориоидеи) и приобретенных (хориоретинальные очаги) изменений на глазном дне. Это имеет существенное значение для послеоперационного прогноза.

Детальное исследование переднего отдела глаза и хрусталика осуществляют методом биомикроскопии с ручной щелевой лампой и на стационарной щелевой лампе, используя различные виды освещения, описанные в современных руководствах.

Если ребенок маленький, уточняющую биомикроскопию удобно проводить на операционном столе под микроскопом, снабженным щелевым осветителем. Это позволяет детально изучить форму, характер, величину, локализацию помутнений хрусталика, состояние передней и особенно задней его капсулы, а затем уточнить хирургическую тактику.

Учитывая, что у детей с заболеваниями хрусталика может быть повышение офтальмотонуса, необходимо в процессе их осмотра исследовать внутриглазное давление пальпаторно, а на операционном столе уточнить его величину инструментальными методами.

Важным методом исследования является ультразвуковая диагностика, которую осуществляют с помощью эхоофталографа. Этот метод позволяет определить величину глазного яблока в целом и отдельных внутриглазных дистанций (глубина передней камеры, толщина хрусталика, аксиальный размер глаза и стекловидного тела), а также выяснить состояние ретролентальных отделов, когда они недоступны осмотру (наличие помутнений стекловидного тела, рубцовой ткани, отслойки сетчатки и др.).

Обследование состояния глаз у маленьких или негативно настроенных детей может быть затруднено. В таких случаях, исчерпав все возможности обычного осмотра, допустимо исследование с помощью векоподъемников или в условиях углубленного снотворными физиологического сна.

С целью этиологической диагностики у детей с патологией хрусталика проводят общее обследование больного ребенка, а в случае врожденной патологии — и его родителей. При врожденном заболевании выясняют, является ли оно наследственным или внутриутробным, направляют родителей в медико-генетическую консультацию, при показаниях проводят соответствующие клинико-биохимические тесты.

Исключают инфицированность матери краснухой, цитомегаловирусом, туберкулезом, токсоплазмозом, сифилисом. Ребенок также подвергается всестороннему обследованию, включающему как минимум рентгеноскопию органов грудной клетки, анализы крови и мочи, консультации ЛОР- специалиста, стоматолога, невропатолога, педиатра и при показаниях врачей других специальностей.

При постановке развернутого клинического Диагноза у ребенка с катарактой прежде всего дают характеристику ее происхождения, в соответствии с чем различают катаракты врожденные (наследственные и внутриутробные), последовательные, возникшие вследствие местных процессов (увеиты, повреждения и др.) и общих заболеваний (диабет, нарушения обмена веществ, лучевая болезнь), и вторичные (послеоперационные).

По виду и локализации различают катаракты полярные, ядерные, зонулярные, венечные, диффузные, пленчатые, полиморфные, передние и задние (чашеобразные, розеточные).

В характеристике катаракт существенное значение имеет их форма. Необходимо различать простую катаракту (рис.269), когда других изменений в глазу, кроме помутнения хрусталика, нет; осложненную, т.е. сопровождающуюся возникшим косоглазием (рис.270), амблиопией, нистагмом (рис.271), а также катаракту с сопутствующими местными (аниридия — рис.272, 273; микрофтальм — рис.274, колобомы радужки, хориоидеи и др.) и общими (синдромы Марфана, Дауна) изменениями.

Наряду с приведенными характеристиками важную роль в определении тяжести состояния и послеоперационного прогноза играет степень снижения зрения (I — острота зрения 0,3 и выше, II—0,2—0,05, III — ниже 0,05 ).

Врожденная катаракта правого глаза у 3 месячного ребенка.

почему моему ребенку операцию по замене хрусталика будут делать два раза? Правильно ли это? Как проходит операция при катаракте по замене хрусталика у маленьких детей?

Отвечает:

Иванова Наталья

Врач-офтальмолог, опыт работы в поликлиническом и офтальмологическом отделении. Диагностика и лечение всех глазных заболеваний, подбор контактных линз и очков.

Внимание! Консультация офтальмолога онлайн не заменяет визита к врачу. Самолечение может привести к развитию серьезных осложнений.

Если у Вас острое состояние и Вы находитесь в Москве или Московской области, мы рекомендуем Вам обращаться в "Московскую Глазную Клинику " - офтальмологический центр с безупречной репутацией, доступными ценами, современным оборудованием и квалифицированными специалистами.

Здравствуйте, Любовь.

У детей младенческого возраста для удаления катаракты достаточно рассечь капсулу хрусталика и жидкие хрусталиковые массы быстро рассасываются сами. Второй этап, видимо подразумевает в дальнейшем имплантацию искусственного хрусталика, если нет других целей, которые имеет в виду хирург. Заочно мы можем только предполагать, не зная детальной клинической картины.

На нашем сайте вы найдёте много информации на тему здоровья и квалифицированные врачи окажут консультации по разным темам.

Пациент спрашивает:

Здравствуйте! Внучке 2 месяца. Родилась в 39 недель посредством кесарева сечения (тазовое предлежание), вес 3600, показатель по шкале Апгар7/8. Во время медосмотра в 2 месяца обнаружили катаракту левого глаза, правый в норме. После осмотра ребенка в областном консультативно-диагностическом центре получили на руки такое заключение: "DS:- спокоен, зрачок расширен медикаметозно, помутнение хрусталика в пара-оптической зоне, глазное дно не изменено. Диагноз: Врожденная катаракта левого глаза задне-полярная, частичная. Рекомендовано: контроль в динамике через 3 месяца, анализ крови на сахар." Устно было сказано, что ребенок левым глазом видит, но насколько хорошо, трудно оценить в силу малого возраста.

Вопросы: каков дальнейший прогноз, почему не назначено никакое лечение? Будет ли необходима в дальнейшем операция? Почему возникла такая патология?Зачем нужен анализ крови на сахар.

Врач отвечает:

Здравствуйте! 1. Лечение катаракты - это хирургический метод, который при врожденной катаракте зависит от ее размеров, локализации, степени помутнения. 2. Ваш второй вопрос вытекает из первого, и решить его

возможно только после непосредственного осмотра ребенка и проведения офтальмологического обследования. 3. Возникновение такой патологии связано с перенесенными во время беременности какими-либо вирусными инфекциями (ОРВИ, ОРЗ) 4. Анализ крови нужен для исключения осложненной

катаракты, которая иногда возникает на фоне сахарного диабета.

Тема обсуждения: Врожденная катаракта

Катаракта. Причины и следствия

С этимологической точки зрения, катаракта – это древнегреческое слово, обозначающее водопад. Древние эллины считали, что между радужной оболочкой глаза и хрусталиком скапливается мутная жидкость, которая и является причиной ухудшения зрения при этой болезни.

Разумеется, мутная жидкость здесь, конечно же, не причем. Однако, в чем они действительно были правы, так это в том, что именно нарушение функциональности хрусталика (его полное или частичное помутнение) и есть суть катаракты. Важно отметить, что хрусталик в глазе выполняет функцию линзы (собственно, он и выглядит как линза) и фокусирует световые лучи на сетчатку.

Катаракту офтальмологи классифицируют по нескольким основаниям. Обычно различают катаракту врожденную и приобретенную. Также имеет большое значение место помутнения хрусталика.

Стоит отметить, что катаракта чаще всего встречается у пожилых людей (возрастная катаракта), при этом являясь одним из самых распространенных заболеваний глаза. Статистические данные свидетельствуют о том, что в возрасте от 70 до 80 лет катаракта имеется у 260 из 1000 мужчин и у 460 из 1000 женщин. В более старшем возрасте катаракта есть практически у 100% населения. Врожденная катаракта не уступает приобретенной и тоже является очень опасным и распространенным заболеванием.

Почти половина незрячих в мире стали такими вследствие заболевания этой болезнью.

Причиной врожденной катаракты может быть плохая наследственность, либо инфекционные или воспалительные заболевания матери, перенесенные ею во время беременности, а также злоупотребление стероидами, наркотиками и алкоголем. Хотя процент встречаемости врожденной катаракты меньше, чем у приобретенной, она все равно представляет большую опасность.

В отличие от врожденной, приобретенная катаракта может возникнуть в результате воздействия просто огромного количества факторов: это и предрасположенность на генетическом уровне, и отравления (лекарственные и инфекционные), и нарушение обмена веществ, например, при сахарном диабете, болезнях щитовидной железы и почек, авитаминозы, физическая травма и упомянутый нами выше пожилой возраст.

Фактор риска катаракты включает женский пол, темный цвет глаз, лишний вес, алкогольная зависимость и черный цвет кожи.

Суть болезни.

Хрусталик – это двояковыпуклая линза, которая, как мы уже расшифровали выше, фокусирует изображения предметов на сетчатке. В результате нарушения его нормальной функциональности, которое может быть вызвано недостаточным кровообращением, питанием, он становится более плотным и уже не таким прозрачным, как прежде. В результате, световые лучи не полностью преодолевают такую замутненную линзу, и человек видит окружающий мир таким, каким он бы его видел сквозь запотевшее стекло. Без лечения катаракта постепенно снижает остроту зрения человека и приводит к полной его потере.

Следствия.

Выявить катаракту на начальном этапе помогут следующие ее признаки:

- иногда окружающие предметы двоятся и теряют четкость;

- перед глазами летают темные пятна;

- видимое изображение «желтеет», то есть приобретает желтоватый оттенок;

- трудно читать из-за нарушения контраста между буквами и фоном;

При этом острота зрения на начальной стадии катаракты практически не снижается. А ее длительность варьируется от 1 до 3 и от 10 до 15 лет.

При переходе катаракты из начальной фазы в зрелую описанные выше признаки усиливаются, острота зрения на этот раз снижается.

- внезапно ухудшается зрение, все видно как «сквозь туман». При этом ухудшение зрения не вызывается высокой нагрузкой на глаза;

- трудно читать книги даже с крупным шрифтом, очки при этом не спасают;

- с трудом можно различить объекты на расстоянии;

- глаза более чувствительны к свету, чем раньше;

- зрачок, который в нормальном состоянии черного цвета, может стать светлым.

В фазе зрелой катаракты сохраняется только светоощущение, что было подробно описано выше.

Navimed.com.ua - навигатор частной медицины Киева

Удаление катаракты фемтосекундным лазером

В прошедшее десятилетие в хирургии хрусталика появился ряд технологий, позволивших значительно повысить качество проведенного лечения, сократить продолжительность операции при одновременной минимизации рисков хирургического вмешательства. Последним словом в этой области офтальмохирургии стало применение фемтосекундного лазера.

Фемтосекундный лазер работает в ближней инфракрасной части спектра. Такие лазерные системы уже в течение нескольких лет успешно применяются при коррекции близорукости и дальнозоркости, а также в ходе различных операций на роговице. Одним из их главных преимуществ является многократное по сравнению с любым хирургическим инструментом повышение точности разделения биологических тканей. Например, точность выполнения разреза при применении фемтосекундного лазера составляет 1 микрон.

Таволга (лабазник) оказывает вяжущее, противовоспалительное, бактерицидное, потогонное, желчегонное, кровоостанавливающее, антигельминтное, общеукрепляющее действие. Трава помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, ломкости капиляров, нарушениях мозгового кровообращения, катаракте, при ревматизме, остеохондорозе. Хорошо действует при нервных болезнях, гипертонии, бесплодии. Таволга используется также для укрепления волос.

Источники:

, , , ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

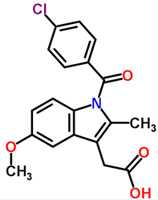

Индометацин

Индометацин  Как лечат глаза в Израиле

Как лечат глаза в Израиле  Сколько стоит операция катаракта глаза в москве

Сколько стоит операция катаракта глаза в москве  Возрастной макияж для маленьких глаз

Возрастной макияж для маленьких глаз  Гарньер для снятия макияжа с глаз двухфазный отзывы

Гарньер для снятия макияжа с глаз двухфазный отзывы