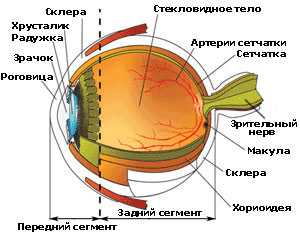

Анатомия заднего отрезка глаза

Для того, чтобы лучше понимать, в чем заключается такая патология, как отслойка сетчатки, необходимо иметь некоторое представление о строении заднего отдела глаза и функциях его частей.

Полость заднего отрезка глазного яблока заполнена гелеобразным стекловидным телом (витреумом), которое обеспечивает сохранение его формы и тонуса, проведение световых лучей к сетчатке. Оно состоит из воды (до 99%), небольшого количества белка и гиалуроновой кислоты. При потере или удалении стекловидное тело самостоятельно не восстанавливается и не замещается внутриглазной жидкостью. В нем выделяют строму и окружающую её гиалоидную мембрану. Витреум в норме имеет сращения с сетчаткой у основания стекловидного тела (несколько кпереди от «зубчатой» линии), с задней капсулой хрусталика (гиалоидохрусталиковая связка), по краю диска зрительного нерва, вокруг фовеа и вокруг периферических сосудов сетчатки (перечислены по убыванию силы прикрепления).

После 40 лет начинают происходить возрастные изменения в структуре стекловидного тела: разжижение и синерезис (спадение). Обычно это предшествует отслойке задней гиалоидной мембраны (заднего гиалоида) от сетчатки. Данное состояние встречается приблизительно у 50% людей старше 65 лет, однако лишь в 12% случаев оно осложняется формированием разрыва на сетчатке.

Сетчатка (ретина) выстилает глазное яблоко изнутри. Она воспринимает зрительную информацию и осуществляет её первичную обработку, а затем преобразует в нервные импульсы. Сетчатка является частью головного мозга и связана с ним посредством зрительного нерва.

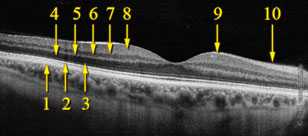

Сетчатка почти на всём протяжении состоит из 10 слоёв клеток, количество которых уменьшается по мере приближения к макуле:

1. пигментный слой;

2. слой палочек и колбочек (фоторецепторы);

3. наружная пограничная мембрана;

4. наружный зернистый слой;

5. наружный сетчатый слой;

6. внутренний зернистый слой;

7. внутренний сетчатый слой;

8. слой ганглиозных клеток;

9. слой нервных волокон;

10. внутренняя пограничная мембрана.

1. пигментный слой;

2. слой палочек и колбочек (фоторецепторы);

3. наружная пограничная мембрана;

4. наружный зернистый слой;

5. наружный сетчатый слой;

6. внутренний зернистый слой;

7. внутренний сетчатый слой;

8. слой ганглиозных клеток;

9. слой нервных волокон;

10. внутренняя пограничная мембрана.

Фоторецепторы включают в себя палочки (около 100-120 млн), отвечающие за зрение в условиях недостаточной видимости, но не способные обеспечить высокую чёткость и цветовое зрение, и колбочки (около 7 млн), позволяющие при дневном освещении различать цвета и мелкие детали предметов.

Выделяют три вида колбочек в зависимости от длины световой волны, воспринимаемой содержащимся в них фотопигментом: «красные», «зелёные» и «синие». Они расположены, в основном, в центральном отделе сетчатки, тогда как палочки – в периферическом. Толщина сетчатки также не одинакова: наибольшая у края диска зрительного нерва, наименьшая – в области фовеолы. Пространство между фоторецепторным слоем и слоем пигментного эпителия называется субретинальным.

«Зубчатая» линия (зигзагообразная линия, находящаяся кпереди от экватора глаза) разделяет сетчатку на реснично-радужковую и оптическую части. Именно последняя обеспечивает зрительную функцию глаза. На заднем полюсе глазного яблока в оптической части расположено жёлтое пятно (макула) диаметром около 5 мм, которое обеспечивает центральное (предметное) зрение, позволяющее чётко видеть предметы и различать их цвета. В центре макулы выделяют центральную ямку (фовеа) диаметром около 1 мм, центром которой является фовеола диаметром 0,2 мм, содержащая только колбочки

На заднем полюсе глаза находится диск зрительного нерва (ДЗН), который объединяет в себе нервные волокна сетчатки. Через них осуществляется передача импульсов, формируемых зрительными образами, в центры зрительного анализатора головного мозга. Область ДЗН не имеет фоторецепторов и не участвует в восприятии зрительной информации. При проведении периметрии (метод исследования полей зрения) в этой зоне определяется физиологическое «слепое пятно».

Кровоснабжение сетчатки осуществляется системой центральной артерии сетчатки и подлежащей хориоидеи.

Предрасположенность сетчатки к отслойке обуславливает ее фиксация всего в двух местах: у диска зрительного нерва и у «зубчатой» линии. На остальном протяжении она удерживается за счёт стекловидного тела и связей между окончаниями фоторецепторов и отростками пигментного эпителия.

Сетчатка лежит на сосудистой оболочке (хориоидее), функция которой заключается в снабжении её питательными веществами. Хориоидея состоит из 4 слоёв (перечислены в направлении от склеры к сетчатке): - надсосудистая пластинка; - сосудистая пластинка; - сосудисто-капиллярная пластинка; - мембрана Бруха.

Пигментный слой плотно прилежит к мембране Бруха, участвующей в обменных процессах между сетчаткой и кровеносным руслом.

Снаружи сосудистая оболочка покрыта склерой - непрозрачной частью фиброзной капсулы глаза. Функциями её являются защита внутренних структур, поддержание тонуса глазного яблока. Склера состоит из эписклерального листка, собственно склеры и внутренней бурой пластинки, образованных из эластических и коллагеновых волокон. Зрительный нерв и сосуды сетчатки проходят внутрь глазного яблока через решётчатую пластинку в склере в заднем полюсе.

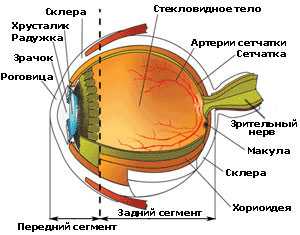

Для того, чтобы лучше понимать, в чем заключается такая патология, как отслойка сетчатки, необходимо иметь некоторое представление о строении заднего отдела глаза и функциях его частей.

Полость заднего отрезка глазного яблока заполнена гелеобразным стекловидным телом (витреумом), которое обеспечивает сохранение его формы и тонуса, проведение световых лучей к сетчатке. Оно состоит из воды (до 99%), небольшого количества белка и гиалуроновой кислоты. При потере или удалении стекловидное тело самостоятельно не восстанавливается и не замещается внутриглазной жидкостью. В нем выделяют строму и окружающую её гиалоидную мембрану. Витреум в норме имеет сращения с сетчаткой у основания стекловидного тела (несколько кпереди от «зубчатой» линии), с задней капсулой хрусталика (гиалоидохрусталиковая связка), по краю диска зрительного нерва, вокруг фовеа и вокруг периферических сосудов сетчатки (перечислены по убыванию силы прикрепления).

После 40 лет начинают происходить возрастные изменения в структуре стекловидного тела: разжижение и синерезис (спадение). Обычно это предшествует отслойке задней гиалоидной мембраны (заднего гиалоида) от сетчатки. Данное состояние встречается приблизительно у 50% людей старше 65 лет, однако лишь в 12% случаев оно осложняется формированием разрыва на сетчатке.

Сетчатка (ретина) выстилает глазное яблоко изнутри. Она воспринимает зрительную информацию и осуществляет её первичную обработку, а затем преобразует в нервные импульсы. Сетчатка является частью головного мозга и связана с ним посредством зрительного нерва.

Сетчатка почти на всём протяжении состоит из 10 слоёв клеток, количество которых уменьшается по мере приближения к макуле:

1. пигментный слой;

2. слой палочек и колбочек (фоторецепторы);

3. наружная пограничная мембрана;

4. наружный зернистый слой;

5. наружный сетчатый слой;

6. внутренний зернистый слой;

7. внутренний сетчатый слой;

8. слой ганглиозных клеток;

9. слой нервных волокон;

10. внутренняя пограничная мембрана.

Фоторецепторы включают в себя палочки (около 100-120 млн), отвечающие за зрение в условиях недостаточной видимости, но не способные обеспечить высокую чёткость и цветовое зрение, и колбочки (около 7 млн), позволяющие при дневном освещении различать цвета и мелкие детали предметов.

Выделяют три вида колбочек в зависимости от длины световой волны, воспринимаемой содержащимся в них фотопигментом: «красные», «зелёные» и «синие». Они расположены, в основном, в центральном отделе сетчатки, тогда как палочки – в периферическом. Толщина сетчатки также не одинакова: наибольшая у края диска зрительного нерва, наименьшая – в области фовеолы. Пространство между фоторецепторным слоем и слоем пигментного эпителия называется субретинальным.

«Зубчатая» линия (зигзагообразная линия, находящаяся кпереди от экватора глаза) разделяет сетчатку на реснично-радужковую и оптическую части. Именно последняя обеспечивает зрительную функцию глаза. На заднем полюсе глазного яблока в оптической части расположено жёлтое пятно (макула) диаметром около 5 мм, которое обеспечивает центральное (предметное) зрение, позволяющее чётко видеть предметы и различать их цвета. В центре макулы выделяют центральную ямку (фовеа) диаметром около 1 мм, центром которой является фовеола диаметром 0,2 мм, содержащая только колбочки

На заднем полюсе глаза находится диск зрительного нерва (ДЗН), который объединяет в себе нервные волокна сетчатки. Через них осуществляется передача импульсов, формируемых зрительными образами, в центры зрительного анализатора головного мозга. Область ДЗН не имеет фоторецепторов и не участвует в восприятии зрительной информации. При проведении периметрии (метод исследования полей зрения) в этой зоне определяется физиологическое «слепое пятно».

Кровоснабжение сетчатки осуществляется системой центральной артерии сетчатки и подлежащей хориоидеи.

Предрасположенность сетчатки к отслойке обуславливает ее фиксация всего в двух местах: у диска зрительного нерва и у «зубчатой» линии. На остальном протяжении она удерживается за счёт стекловидного тела и связей между окончаниями фоторецепторов и отростками пигментного эпителия.

Сетчатка лежит на сосудистой оболочке (хориоидее), функция которой заключается в снабжении её питательными веществами. Хориоидея состоит из 4 слоёв (перечислены в направлении от склеры к сетчатке):

- надсосудистая пластинка;

- сосудистая пластинка;

- сосудисто-капиллярная пластинка;

- мембрана Бруха.

Пигментный слой плотно прилежит к мембране Бруха, участвующей в обменных процессах между сетчаткой и кровеносным руслом.

Снаружи сосудистая оболочка покрыта склерой - непрозрачной частью фиброзной капсулы глаза. Функциями её являются защита внутренних структур, поддержание тонуса глазного яблока. Склера состоит из эписклерального листка, собственно склеры и внутренней бурой пластинки, образованных из эластических и коллагеновых волокон. Зрительный нерв и сосуды сетчатки проходят внутрь глазного яблока через решётчатую пластинку в склере в заднем полюсе.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Подобные работы

Схема строения и синоптических связей нейронов клетчатки глаза. Сущность механизма фоторецепции. Диоптрический аппарат глаза. Строение собственного вещества роговицы. Цитоплазма хрусталиковых волокон. Главные стадии формирования стекловидного тела.

контрольная работа [651,3 K], добавлена

Описание расположения глаза, защита от окружающей среды. Особенности его функций, строения и передачи изображения на зрительный нерв. Обобщенное описание строения различных частей глаза, функции и строение роговицы, радужки, зрачка, стекловидного тела.

реферат [300,8 K], добавлена

Анатомия стекловидного тела, строение и функции. Врожденные аномалии развития стекловидного тела, воспалительные, деструктивные и дистрофические процессы в нем. Травматические поражения стекловидного тела, диагностика, жалобы и методика лечения.

презентация [4,4 M], добавлена

Из всех чувств человека зрение всегда признавалось наилучшим даром природы. Глаз человека - это прибор для приема и переработки световой информации. Анатомическое и физиологическое строение органа зрения. Наиболее распространенные заболевания глаз.

реферат [1,2 M], добавлена

Строение и функции оптического аппарата глаза. Аккомодация, рефракция, её аномалии. Структура и функции сетчатки. Нервные пути и связи в зрительной системе. Врождённая и приобретенная патология органов зрения. Обучение и воспитание слабовидящих детей.

контрольная работа [886,0 K], добавлена

Краткие сведения о строении и работе глаза. Строение вспомогательного аппарата. Основные задачи офтальмологии. Разные заболевания глаз, вызванные зрительными перегрузками. Восприятие зрительных раздражений. Близорукость, дальнозоркость, дальтонизм.

презентация [1,5 M], добавлена

Анатомическое строение сетчатки. Ее слои, центральная зона, особенности кровоснабжения, функции. Симптомы при заболеваниях внутренней оболочки глаза, методы их диагностики. Виды фоторецепторов, их влияние на способность глаза видеть при свете и в темноте.

презентация [1,0 M], добавлена

Понятие об органах чувств. Развитие органа зрения. Строение глазного яблока, роговицы, склеры, радужки, хрусталика, цилиарного тела. Нейроны сетчатки и клетки глии. Прямые и косые мышцы глазного яблока. Строение вспомогательного аппарата, слезная железа.

презентация [1,3 M], добавлена

Строение органа зрения. Вспомогательные органы, сосуды и нервы глаза. Показатели остроты зрения, ее определение с использованием таблицы Головина-Сивцева. Исследование состояния зрительного анализатора школьников. Факторы, влияющие на ухудшение зрения.

курсовая работа [411,4 K], добавлена

Обобщение видов ранения органов зрения. Клиническая картина, осложнения и методы лечения ранения век, глазницы, глазного яблока. Непроникающие ранения роговицы и склеры. Проникающее ранение с выпадением радужки и цилиарного тела. Контузии органа зрения.

презентация [685,2 K], добавлена

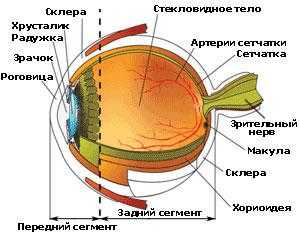

Для того, чтобы лучше понимать, в чем заключается такая патология, как отслойка сетчатки, необходимо иметь некоторое представление о строении заднего отдела глаза и функциях его частей.

После 40 лет начинают происходить возрастные изменения в структуре стекловидного тела: разжижение и синерезис (спадение). Обычно это предшествует отслойке задней гиалоидной мембраны (заднего гиалоида) от сетчатки. Данное состояние встречается приблизительно у 50% людей старше 65 лет, однако лишь в 12% случаев оно осложняется формированием разрыва на сетчатке.

Эпимакулярная мембрана | Мир Офтальмологии

1 ноя 2012 . Клетки этих мембран. будучи прикрепленными к сетчатке. могут. сетчатки.

воспаление глаза или кровоизлияния в стекловидном теле.

http://miroft.org.ua/origunalarts/354.html

Сетчатка (ретина) выстилает глазное яблоко изнутри. Она воспринимает зрительную информацию и осуществляет её первичную обработку, а затем преобразует в нервные импульсы. Сетчатка является частью головного мозга и связана с ним посредством зрительного нерва.

Сетчатка почти на всём протяжении состоит из 10 слоёв клеток, количество которых уменьшается по мере приближения к макуле:

1. пигментный слой;

2. слой палочек и колбочек (фоторецепторы);

3. наружная пограничная мембрана;

4. наружный зернистый слой;

5. наружный сетчатый слой;

6. внутренний зернистый слой;

7. внутренний сетчатый слой;

8. слой ганглиозных клеток;

9. слой нервных волокон;

10. внутренняя пограничная мембрана.

Фоторецепторы включают в себя палочки (около 100-120 млн), отвечающие за зрение в условиях недостаточной видимости, но не способные обеспечить высокую чёткость и цветовое зрение, и колбочки (около 7 млн), позволяющие при дневном освещении различать цвета и мелкие детали предметов.

Выделяют три вида колбочек в зависимости от длины световой волны, воспринимаемой содержащимся в них фотопигментом: «красные», «зелёные» и «синие». Они расположены, в основном, в центральном отделе сетчатки, тогда как палочки – в периферическом. Толщина сетчатки также не одинакова: наибольшая у края диска зрительного нерва, наименьшая – в области фовеолы. Пространство между фоторецепторным слоем и слоем пигментного эпителия называется субретинальным.

«Зубчатая» линия (зигзагообразная линия, находящаяся кпереди от экватора глаза) разделяет сетчатку на реснично-радужковую и оптическую части. Именно последняя обеспечивает зрительную функцию глаза. На заднем полюсе глазного яблока в оптической части расположено жёлтое пятно (макула) диаметром около 5 мм, которое обеспечивает центральное (предметное) зрение, позволяющее чётко видеть предметы и различать их цвета. В центре макулы выделяют центральную ямку (фовеа) диаметром около 1 мм, центром которой является фовеола диаметром 0,2 мм, содержащая только колбочки

На заднем полюсе глаза находится диск зрительного нерва (ДЗН), который объединяет в себе нервные волокна сетчатки. Через них осуществляется передача импульсов, формируемых зрительными образами, в центры зрительного анализатора головного мозга. Область ДЗН не имеет фоторецепторов и не участвует в восприятии зрительной информации. При проведении периметрии (метод исследования полей зрения) в этой зоне определяется физиологическое «слепое пятно».

Кровоснабжение сетчатки осуществляется системой центральной артерии сетчатки и подлежащей хориоидеи.

Макулярная эпиретинальная мембрана. Диагностика, прогноз и .

19 июн 2013 . . Сетчатка глаза Макулярная эпиретинальная мембрана.

Комбинированная гамартома сетчатки и пигментного эпителия сетчатки .

http://medbe.ru/materials/setchatka-glaza/makulyarnaya-epiretinalnaya-membrana-diagnostika-prognoz-i-lechenie/

Предрасположенность сетчатки к отслойке обуславливает ее фиксация всего в двух местах: у диска зрительного нерва и у «зубчатой» линии. На остальном протяжении она удерживается за счёт стекловидного тела и связей между окончаниями фоторецепторов и отростками пигментного эпителия.

Сетчатка лежит на сосудистой оболочке (хориоидее), функция которой заключается в снабжении её питательными веществами. Хориоидея состоит из 4 слоёв (перечислены в направлении от склеры к сетчатке):

• надсосудистая пластинка;

• сосудистая пластинка;

• сосудисто-капиллярная пластинка;

Пигментный слой плотно прилежит к мембране Бруха, участвующей в обменных процессах между сетчаткой и кровеносным руслом.

Снаружи сосудистая оболочка покрыта склерой - непрозрачной частью фиброзной капсулы глаза. Функциями её являются защита внутренних структур, поддержание тонуса глазного яблока. Склера состоит из эписклерального листка, собственно склеры и внутренней бурой пластинки, образованных из эластических и коллагеновых волокон. Зрительный нерв и сосуды сетчатки проходят внутрь глазного яблока через решётчатую пластинку в склере в заднем полюсе.

Источники:

, , ,

Следующие статьи

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

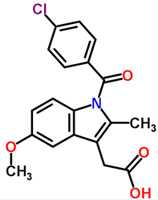

Индометацин

Индометацин  Как лечат глаза в Израиле

Как лечат глаза в Израиле  Сколько стоит операция катаракта глаза в москве

Сколько стоит операция катаракта глаза в москве