Применение лучевых методов для диагностики церебральных зрительных поражений у детей

Применение лучевых методов для диагностики церебральных зрительных поражений у детей.

Автор: Васильева, Ольга Юрьевна

Заглавие: Применение методов лучевой диагностики для прогнозирования зрительных нарушений у детей раннего возраста с гипоксически ишемическими изменениями головного мозга

Справка об оригинале: Васильева, Ольга Юрьевна. Применение методов лучевой диагностики для прогнозирования зрительных нарушений у детей раннего возраста с гипоксически ишемическими изменениями головного мозга : диссертация ... кандидата медицинских наук : 14.00.19 , 194 c. :

Физическое описание: 194 стр.

Выходные данные: ,

Подождите идет оформление заказа

В корзину |

Стоимость Доставки 440 руб. |

Оформить заказ |

ВВЕДЕНИЕ

Глава

I0Б30Р ЛИТЕРАТУРЫ

11Анатомия зрительных путей возрастные периоды _11 у детей в различные

12Патогенез гипоксически-ишемических процессов в ЦНС Патоморфологические гипоксии изменения в нервной системе при

13Роль гипоксически-ишемических изменений головного мозга в развитии церебральных зрительных поражений

14Возможности радиологических методов диагностики для визуализации поражения структур зрительных путей у детей с гипоксически-ишемическими пораж:ениями головного мозга

141 Эхография у детей с гипоксически-ишемическими компьютерной изменениями вещества головного мозга

142Возмож:ности томографии в рентгеновской диагностике гипоксически-ишемических томографии в состояний головного мозга у детей_

143Возможности магнитно-резонансной диагностике гипоксически-ишемических состояний головного мозга у детей

15Методы топической диагностики заболеваний постгеникулярных путей у детей Эхография Радиологические методы Электрофизиологические методы

151 Применение топической пораж:ений

152Применение топической пораж:ений электрофизиологических церебральных методов методов лучевой диагностики для диагностики церебральных зрительных для диагностики зрительных

Глава

IIМАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Глава УЛЬТРАЗВУКОВЫХ И НЕИРОРАДИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ У ДЕТЕЙ С ГИПОКСИЧЕСКИ-ИШЕМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ЗЛЭхографическая головного процессами

32Структурные изменения головного генеза, мозга у мозга у симптоматика детей с поражений вещества гипоксически-ишемическими детей при гипоксически-ишемического определяемые проведении рентгеновской компьютерной томографии

33Структурные перинатальной изменения гипоксией, головного мозга у выявляемые при детей с проведении магнитно-резонансной томографии

34 Типы структурных изменений вещества головного мозга, определяемых при радиологических исследованиях у детей с перинатальной гипоксией

Глава

IV Офтальмологическая симптоматика у детей с гипоксически-ишемическими изменениями

Глава

V Функциональные зрительные нарушения у детей с различными типами структурных изменений вещества у детей с головного мозга

51Зрительные функции

52 Функциональные зрительные нарушения различными типами изменений головного мозга

53 Офтальмоскопические зрительные нарушения у изменения детей и функциональные типами с различными изменений головного мозга

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ВЫВОДЫ ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ БИБЛИОГРАФИЯ www.disszakaz.com

|

Детский церебральный паралич (ДЦП) обозначает группу нарушений коммуникативных функций, перцепции и/или поведенческими и/или судорожными нарушениями» (Вах М. et al., 2005). До 70% случаев двигательных нарушений являются врожденными (Скворцов И.А., 1995). Клинические проявления их разнообразны, зачастую трудно дифференцируются и поздно выявляются. Несмотря на достижения в детской неврологии единых подходов к проблемам диагностики различных форм ДЦП не выработано. Современные методы (ре)абилитации недостаточно эффективны. Высокая частота пре- и перинатального поражения ЦНС, тяжесть неврологических последствий, трудность топической диагностики свидетельствуют о сохраняющейся актуальности раннего распознавания и лечения пре- и перинатальных поражений ЦНС. ДЦП является широко распространенной патологией: по данным различных авторов — от 2 до 3,1 на 1000 детей (Stanley F., Watson L., 1992; Барашнев Ю.И., 1998; Бурдова Н.И., 1996; Скворцов И.А. 2003). Более 2/3 случаев ДЦП составляют спастические формы - тетрапарез, нижний;парапарез, геми парезы, причем частота этой патологии за последние десятилетия не уменьшается. Несмотря на значительное число научных работ, посвященных ДЦП, многие вопросы остаются малоизученными и являются дискуссионными. Одним из важных вопросов, которые обсуждаются в литературе, является диагностика перинатальных поражений головного мозга, в частности гипоксических поражений ЦНС. По частоте они уступают только внутричерепным кровоизлияниям (Пронин И.Н., Втюрина М.Б., Корниенко В.Н., 2005). В течение ряда десятилетий гипоксия и нарушения мозгового 7 кровообращения рассматривались как тесно взаимосвязанные факторы, обуславливающие основные стороны патогенеза ДЦП. По мнению многих авторов (Пальчик А.Б., Шабалов Н.П., 2000), наиболее частой причиной ДЦП является сосудистое - ишемическое и реже геморрагическое поражение головного мозга. Исходя из представлений о важной патогенетической роли нарушений мозгового кровообращения в формировании симптомокомплекса ДЦП, следует считать обоснованным и целесообразным изучение мозговой гемодинамики в резидуальном периоде ДЦП. В зарубежной и отечественной литературе существует большое количество работ, посвященных описанию нейровизуализационной картины патологии мозга у детей (Пронин И.Н., Втюрина М.Б., Корниенко В.Н., 2005). Несмотря на нередко схожий этиопатогенетический фактор мало представлено работ о характере морфологических изменений головного мозга при различных формах ДЦП. Систематизированных данных об особенностях допплерографических нарушений при ДЦП также сравнительно мало, а о структуре и локализации нарушений венозного оттока из полости черепа, несмотря на их высокую распространенность, известно еще меньше, чем о патологии артерий (Трошин В.М.,1995). В большинстве работ (Лущик У.Д., 1997, Зубарева Е.А, 1999, Мухаметзянова Д.А.,2006) особое внимание уделяется характеру мозгового кровотока в целом, изменению количественных показателей кровотока без учета адаптационных возможностей гемодинамики. Сопоставления данных магнитно-резонансной томографии головного мозга (МРТ) с данными транскраниальной допплерографии практически не проводилось. Длительно существующий спастический синдром является причиной развития фиксированных контрактур, что приводит к ранней инвалидизации больных. Поэтому адекватная хирургическая коррекция спастического синдрома путем оперативного вмешательства на спинном мозге и корешках имеет большое значение в лечении и (ре)абилитации таких больных. Целью МРТ у данной категории больных является не только выявление имеющихся в головном мозге возможных структурных постнатальных повреждений, но 8 также пороков развития, которые могут значительно увеличить риск возникновения интра- и послеоперационных осложнений (кисты, сосудистые мальформации, аномалии краниовертебральной зоны, опухоли и др.). Все выше сказанное подтверждает актуальность исследования, целью которого явилось изучение на основе комплексного подхода морфологических изменений головного и спинного мозга, а также гемодинамических нарушений при детской гемиплегии и спастической диплегии. Задачи исследования: Уточнить MP - семиотику поражения головного и спинного мозга у детей и подростков при детской гемиплегии и спастической диплегии; Определить диагностическую информативность МРТ головного мозга как метода дооперационного обследования больных, которым предполагается оперативное вмешательство на спинном мозге и корешках; Исследовать адаптационные возможности мозгового кровотока у больных с детской гемиплегией; Выявить возможные клинико - нейровизуализационные корреляции с целью использования полученных данных на этапе предоперационной подготовки и послеоперационной (ре)абилитации. Научная новизна: На основе данных комплексной лучевой диагностики и. клинико-морфофункциональных сопоставлений показаны существенные различия по локализации, объему мозгового поражения и нарушению адаптационных возможностей мозгового кровотока у больных с детской гемиплегией и со спастической диплегией. Определена информативность и диагностическая ценность МРТ головного мозга как метода дооперационной диагностики; Описана MP- семиотика поражений головного мозга у детей и подростков с детской гемиплегией и со спастической диплегией; Установлен характер нарушений контуров ауторегуляции при детской гемиплегии, уточнены особенности нарушений церебральной гемодинамики при детской гемиплегии. Выявлены клинико-нейровизуализационные корреляции у больных с детской гемиплегией и со спастической диплегией. Практическая значимость: В работе показано значение комплексного диагностического обследования для уточнения структурно - морфологических изменений головного и спинного мозга у больных с детской гемиплегией и со спастической диплегией. Выявлены возможные клинико-нейровизуализационные корреляции у больных с детской гемиплегией и со спастической диплегией. Использование полученных результатов возможно на этапе дооперационной подготовки больных, которым предполагается выполнение операций на спинном мозге и его корешках, для прогнозирования течения заболевания и коррекции консервативной терапии в послеоперационном периоде. Полученные данные также могут быть использованы при разработке адекватных (ре)абилитационных программ для компенсации нарушенных церебральных функций, для проведения возможной коррекции нейрогемодинамических нарушений у больных с ДЦП. Основные положения, выносимые на защиту: 1) МРТ и ТКДГ позволяют уточнить не только структурные, но и гемодинамические нарушения, и при соотношении с результатами неврологического обследования, позволяют достоверно определить уровень поражения двигательных трактов, что необходимо учитывать на этапе предоперационного планирования и послеоперационной (ре)абилитации. 2) Структурно-морфологические изменения по данным МРТ при детской гемиплегии и спастической диплегии существенно различаются по локализации и характеру поражения вещества мозга. МРТ - морфометрия мозолистого тела при ДЦП позволяет дифференцировать характер структурных изменений; При детской гемиплегии наряду с изменением количественных показателей гемодинамики имеет место ограничение адаптационных возможностей мозгового кровотока. www.lib.ua-ru.net |

Применение поляризованного света.

Л. В. Дегтярева, Л. Е. Слайковская, Новосибирский научно-исследовательский институт патологии кровообращения им. акад. Е. Н. Мешалкина (ННИИПК), г. Новосибирск

Поляризованный свет прибора Биоптрон оказывает регулирующее действие на многие физиологические процессы в организме, на иммунную систему, обладает противовоспалительным, иммуномодулирующим, анальгезирующим действием, стимулирует регенерацию тканей. Под влиянием поляризованного света увеличивается энергетическая активность клеточной мембраны, поглощение кислорода тканями, улучшаются реологические свойства крови и микроциркуляция, газообменная и транспортная функция крови, изменяется функциональная активность всех циркулирующих лейкоцитов.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Оценка эффективности применения поляризованного света в комплексном лечении больных ишемической болезнью сердца, гипертонической болезнью, вегето-сосудистой дистонией, а также оценка влияния поляризованного света на показатели антиоксидантной защиты.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За период с сентября 1999 г. в условиях клиники НИИПК комплексное лечение с использованием поляризованного света получили 118 больных в возрасте от 31 до 68 лет. Из них 36 больных (30,5 %) страдали ишемической болезнью сердца различной степени выраженности заболевания; 48 больных (40,7 %) гипертонической болезнью; 34 пациента (28,8 %) — вегето-сосудистой дистонией.

Больным ишемической болезнью сердца со стенокардией напряжения II-III функционального класса проводилось облучение прекардиальной зоны и зон гипералгезии 1 раз в день в течение 1012 минут, курсом 10–12 процедур.

Больным гипертонической болезнью проводилось облучение синокартидных зон и крупных магистральных сосудов по 2-4 минуты на каждую зону 1 раз в день в течение 2 недель.

У больных вегето-сосудистой дистонией проводилась Биоптрон-терапия на проекцию магистральных сосудов по 2 минуты на каждый 1 раз в день в течение 2 недель.

Все больные, получавшие светотерапию, отмечали хорошую переносимость лечения и улучшение общего состояния.

У всех больных проводилось динамическое наблюдение изменений показателей перекисного окисления липидов.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Поскольку одним из ведущих патофизиологических механизмов, обусловливающих многие патологические процессы, является перекисное окисление липидов, инициированное интенсивными свободно-радикальными процессами, в клинике кардиологических болезней этому вопросу оказывается особое внимание.

По данным клиники НИИПК у больных ишемической болезнью сердца, прогрессирующей стенокардией или стенокардией напряжения II-III функционального класса выявлена повышенная концентрация перекисных метаболитов, активность каталазы и содержание церулоплазмина, что свидетельствовало о напряженности как антирадикального, так и антиперекисного звеньев системы антиокислительной защиты при активации процессов ПОЛ.

На фоне комплексного лечения больных ишемической болезнью сердца с использованием прибора Биоптрон в 91,6 % случаев отмечалось снижение или полная ликвидация болевого синдрома, выраженная мышечная релаксация. В динамике лабораторных показателей отмечалось ослабление напряженности антиоксидантного звена (уровень каталазы отчетливо повышался до нормальных цифр), в то же время уровень МДА к концу курса снижался (в среднем на 22 %).

У больных гипертонической болезнью на фоне комплексного лечения с использованием поляризованного света Биоптрон снижалось артериальное давление до рабочих цифр (в 87,6 %) несколько быстрее, чем при традиционной терапии, исчезал шум в ушах, головокружение.

88,3 % больных вегето-сосудистой дистонией на фоне получаемой терапии отмечали улучшение общего состояния, эмоционального статуса, стойкость к колебаниям геомагнитного поля Земли, стабильность артериального давления.

ВЫВОДЫ

1. Лечение поляризованным светом безопасно и высокоэффективно у кардиологических больных.

2. Учитывая нормализующее влияние поляризованного света на процессы перекисного окисления липидов, можно рекомендовать применение прибора Биоптрон в комплексной антиоксидантной терапии при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

3. Выраженный обезболивающий эффект обусловливает применение прибора Биоптрон у больных на подострой стадии инфаркта миокарда, когда выбор физиотерапевтических средств резко ограничен.

Назад в раздел www.medicinarf.ruПринципы подбора жестких контактных линз (ЖКЛ).

Жесткие контактные линзы изготавливаются из полимерных материалов, которые позволяют сохранять форму линзы неизменной. При этом применяются не пропускающие газы материалы (например, РММА) и газопроницаемые материалы (например, "Boston", поливинилхлорид и пр.). В свою очередь ЖКЛ делятся на склеральные и роговичные линзы. Склеральные линзы, имеющие центральную роговичную оптическую часть и более уплощенную гаптическую часть, прилегающую к склере, в настоящее время имеют лишь исторический интерес и применяются чрезвычайно редко (например, с косметической целью, в электрофизиологических исследованиях). Методика подбора и изготовления жестких склеральных контактных линз подробно описана в литературе.

Глаз и контактная линза образуют единую оптическую систему, основное назначение которой - обеспечить высокую остроту зрения. При этом линза не должна повреждать роговицу и существенно изменять метаболические процессы в ней.

Питание роговицы, как уже указывалось, обеспечивается, в основном, слезной жидкостью, в которой растворены кислород и питательные вещества. Даже при применении ГП ЖКЛ метаболические процессы в роговице изменяются.

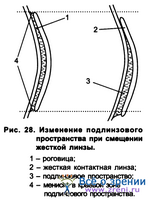

Дисбаланс корнеальных обменных процессов можно свести к минимуму, применяя линзы из кислородопроницаемых материалов, и систематической сменой слезы в подлинзовом пространстве. Обмен слезы осуществляется при моргании и сопровождается движением линзы по поверхности глаза. Это происходит следующим образом: линза удерживается на роговице за счет сил поверхностного натяжения слезы. У края линзы образуется мениск, в подлинзовом пространстве понижается давление, и линза "прижимается" к роговице. Под действием собственного веса или движения век при моргании линза смещается из центрального положения вниз, и при этом зазор между линзой и роговицей становится неравномерным, увеличиваясь в нижней части, затем свежая слезная жидкость заполняет подлинзовое пространство, вытесняя слезу с малой концентрацией кислорода и продуктами корнеального обмена.

Так как при центральном положении линзы энергия системы линза-слеза-глаз минимальна, ЖКЛ после смещения стремится к центрированию на роговице. Оптимальная амплитуда смещения линзы определяется надежностью контакта между линзой и роговицей, отсутствием заметных изменений остроты зрения и поля зрения, комфортностью при применении ЖКЛ. Экспериментальные данные и теоретические исследования показали, что наилучший эффект наблюдается при амплитуде движения линзы равной примерно 2 мм. Чтобы движение линзы не причиняло пациенту беспокойства, край линзы должен быть закругленным. Кроме того, следует учесть, что для образования мениска слезной жидкости в подлинзовом пространстве с оптимальным радиусом (примерно 5 мкм) край линзы должен иметь определенную форму.

Для удержания линзы на глазу за счет капиллярных сил зазор между линзой и роговицей должен быть достаточно малым, близким по величине естественной слезной пленке (5-10 мкм).

С другой стороны, конфигурация зазора должна быть такой, чтобы объем слезы в подлинзовом пространстве был достаточно большим для хорошего питания роговицы. Чтобы удовлетворить этим противоречивым условиям, необходима определенная форма внутренней поверхности ЖКЛ.

A. Kивaeв, E. Шaпиpo

Если контактная линза обладает низкой газопроницаемостью, то роговица под ней не дышит .Современные жесткие газопроницаемые линзы изготавливаются из материалов на основе силикона. Как известно, одна из самых важных характеристик любых контактных линз это коэффициент пропускания кислорода (Dk/t). Роговица получает кислород из окружающего воздуха, и, если контактная линза обладает низкой газопроницаемостью, то роговица не дышит , развивается хроническая гипоксия, отек роговицы, врастание сосудов все это приводит к снижению прозрачности роговицы и в отдаленном периоде к необратимому ухудшению зрения. Силикон обладает высокой газопроницаемостью - во много раз выше, по сравнению с мягкими контактными линзами. Силикон-гидрогелевые контактные линзы имеют достаточно высокий коэффициент пропускания кислорода, но все равно по данному показателю уступают жестким линзам на основе силикона.

Если контактная линза обладает низкой газопроницаемостью, то роговица под ней не дышит .Современные жесткие газопроницаемые линзы изготавливаются из материалов на основе силикона. Как известно, одна из самых важных характеристик любых контактных линз это коэффициент пропускания кислорода (Dk/t). Роговица получает кислород из окружающего воздуха, и, если контактная линза обладает низкой газопроницаемостью, то роговица не дышит , развивается хроническая гипоксия, отек роговицы, врастание сосудов все это приводит к снижению прозрачности роговицы и в отдаленном периоде к необратимому ухудшению зрения. Силикон обладает высокой газопроницаемостью - во много раз выше, по сравнению с мягкими контактными линзами. Силикон-гидрогелевые контактные линзы имеют достаточно высокий коэффициент пропускания кислорода, но все равно по данному показателю уступают жестким линзам на основе силикона.Обеспечивая высокое поступление кислорода, жесткие газопроницаемые линзы минимально воздействуют на физиологию роговицы и являются самыми безопасными для здоровья Ваших глаз.

Помимо высокого пропускания кислорода, жесткие газопроницаемые контактные линзы обладают и другими положительными свойствами:

Вам потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к жестким контактным линзам. Жесткие контактные линзы, естественно, уступают мягким линзам по комфортности ношения. Вам потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к ним. Адаптация может достигать 5-7 дней, затем большинство пользователей перестают ощущать какой-либо дискомфорт, но если сделать перерыв в ношении хотя бы на несколько дней, Вам придется привыкать к жестким линзам заново.

Вам потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к жестким контактным линзам. Жесткие контактные линзы, естественно, уступают мягким линзам по комфортности ношения. Вам потребуется какое-то время, чтобы привыкнуть к ним. Адаптация может достигать 5-7 дней, затем большинство пользователей перестают ощущать какой-либо дискомфорт, но если сделать перерыв в ношении хотя бы на несколько дней, Вам придется привыкать к жестким линзам заново.У некоторых пациентов после ношения жестких линз перестает действовать очковая коррекция, т.е. если такие пациенты сняли линзы и надели очки, зрение в них низкое, изображение расплывчатое. Это связано с тем, что жесткие линзы немного изменяют форму роговицы (этот же принцип, только в большей степени, лежит в основе ортокератологии). Постепенно роговица возвращает свою форму, и зрение в очках восстанавливается, но многие пользователи в результате отказываются от ношения жестких линз.

Подбор жестких газопроницаемых линз более сложный по сравнению с мягкими контактными линзами, так как жесткая линза должна идеально соответствовать поверхности роговицы, соответственно, время, необходимое на подбор линз будет больше, а стоимость выше.

Технологии производства жестких газопроницаемых линз все время развиваются. Производители стремятся создать линзы, которые бы по комфорту не уступали мягким контактным линзам. Но уже сегодня многие пользователи в первую очередь выбирают безопасность и здоровье глаз, отдавая предпочтение газопроницаемым линзам. www.vseozrenii.ru

Контактная коррекция зрения имеет многовековую историю. Этим вопросом интересовались еще Леонардо да Винчи и Рене Декарт. О применении контактных линз первыми сообщили A. Fick и Е. Kalt в 1888 г. Началом революции в контактной коррекции зрения можно считать конец 50-х годов, когда чешские ученые О. Wichterle и D. Lim синтезировали гидрофильный материал для изготовления мягких линз, и в 1966 г. началось их массовое производство. В нашей стране первая специализированная лаборатория была организована в МНИИГБ им. Гельмгольца в 1956 г.

Контактные линзы являются средством оптической коррекции зрения. Они непосредственно соприкасаются с глазом и удерживаются силами капиллярного притяжения.

Между задней поверхностью линзы и передней поверхностью роговицы находится слой слезной жидкости. Коэффициент преломления материала, из которого изготовлена линза, практически не отличается от коэффициента преломления пленки слезной жидкости и роговицы. Слезная жидкость заполняет все деформации передней корнеальной поверхности, поэтому лучи света преломляются только на передней поверхности контактной линзы, которая нейтрализует все недостатки формы роговицы, и далее проходят практически в гомогенной оптической среде. Контактные линзы хорошо корригируют астигматизм, компенсируют оптические аберрации, мало изменяют положение кардинальных точек в оптической системе и оказывают незначительное влияние на величину изображения, не ограничивают поле зрения, обеспечивают хороший обзор, не видны окружающим.

Контактные линзы классифицируют в зависимости от материала, из которого они изготовлены. По этому критерию выделяют два класса линз: жесткие (ЖКЛ) и мягкие (МКЛ). Свойства материала, из которого изготавливают контактные линзы, во многом определяют их переносимость пациентами.

ЖКЛ могут быть газонепроницаемыми или газопроницаемыми. Газонепроницаемые ЖКЛ уже уходят в историю: их изготавливают из непроницаемого для кислорода полиметилметакрилата, требуются длительная адаптация к этим ЖКЛ, время их использования ограничено. Газопроницаемые ЖКЛ пациенты переносят значительно лучше.

По назначению МКЛ делят на оптические (их большинство), терапевтические и косметические.

По режиму ношения различают МКЛ дневного ношения (их носят в течение дня и на ночь снимают), гибкого ношения (пациент может иногда не снимать линзы 1—2 ночи), пролонгированного ношения (такие МКЛ можно носить, не снимая несколько дней) и непрерывного ношения (до 30 дней подряд).

Ионность материала и содержание в нем влаги (больше или меньше 50 %) определяют комфортность ношения линзы и сроки ее замены. Очевидно, что линзы с высоким содержанием влаги комфортнее, но они менее прочные и больше склонны к накоплению отложений. Линзы с низким содержанием влаги прочнее и долговечнее, но менее физиологичны.

По частоте замены МКЛ делят на линзы однодневной замены (утром надел — вечером выбросил), линзы частой плановой замены (в течение 1 мес и чаще), планово-сменяемые линзы (замена через 1—6 мес) и традиционные линзы (замена через 6— 12 мес). Линзы однодневной замены — самый "здоровый", но одновременно и наиболее дорогой вариант.

По оптическим свойствам контактные линзы могут быть сферическими (таких линз большинство, выпускают их варианты с любым сроком замены и режимом ношения), ториче-скими (для коррекции астигматизма) и мультифокальными (для коррекции пресбиопии).

Показания и противопоказания к контактной коррекции зрения. Контактную коррекцию широко применяют при миопии. Известно, что пациенты с миопией высокой степени, особенно с анизометропией, плохо переносят полную очковую коррекцию, к тому же возникающие оптические аберрации не компенсируются очками. Контактные линзы хорошо переносятся при миопии практически любой степени и миопической анизометропии при любых различиях рефракции обоих глаз. Они способствуют восстановлению бинокулярного зрения, улучшают состояние аккомодационного аппарата глаза и обеспечивают высокую зрительную работоспособность, тогда как при ношении очков приходится довольствоваться лишь переносимой коррекцией (с разницей в оптической силе очковых линз не более 2,0 дптр).

Таким образом, миопия — это тот вид аметропии, при котором контактные линзы имеют абсолютные преимущества перед очками.

Относительными показаниями к контактной коррекции зрения можно считать гиперметропию и гиперме-тропическую анизометропию. Если минусовые очковые стекла уменьшают размер изображения на сетчатке, то плюсовые, наоборот, увеличивают, поэтому пациенты с гиперметропией хуже адаптируются к контактным линзам, которые, как известно, не изменяют размер изображения.

glazamed.ru

Следующие статьи

- Лечение продуктами естественного происхождения. Лечение пчелиным медом и ядом Кузьмина К.А. Лечение солнечным светом.

- Познакомимся сами с собой. Показания и противопоказания к лазерной дисцизии вторичных катаракт. Покрасневшие глаза.

- Медитативные техники и мыслеобразы. Медицина и нарушенное зрение. Международная система классификации симптомов.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как правильно красить глаза тушью и подводкой

Как правильно красить глаза тушью и подводкой  Голикова назвала критику со стороны Рошаля

Голикова назвала критику со стороны Рошаля  Визин глазные капли при беременности

Визин глазные капли при беременности