Фармакотерапия катаракты

Фармакотерапия катаракты.

Лечение катаракты медикаментозное и хирургическое (экстракция катаракты, факоэмульсификация и др.). Способы медикаментозного лечения многочисленны и разнообразны.

Применение лекарственных средств в начальных периодах катаракт различного происхождения предусматривает улучшение обменных процессов в хрусталике. Основными направлениями такого лечения являются восполнение недостатка в хрусталике различных веществ, дефицит которых наблюдается при катаракте, нормализация метаболизма и окислительно-восстановительного баланса в хрусталике. Однако добиться нормализации обменных процессов в хрусталике чрезвычайно трудно, о чем свидетельствует большое количество разных лекарственных средств, предложенных в настоящее время фармацевтическими фирмами и лабораториями ряда стран для медикаментозного лечения катаракт (более 60 различных фирменных препаратов).

Лекарственные средства, применяемые для воздействия на метаболизм в хрусталике, при катарактах можно условно разделить на несколько групп:

Антикатарактальные препараты используются, как правило, в виде глазных капель. К средствам, содержащим неорганические соли, относятся глазные капли, в состав которых входят соли калия, магния, кальция, лития, йода и др. (jodocol - Франция, rubistenol - Италия, perajod - Германия и др.).

Наиболее часто лекарственные средства, применяемые при начальных катарактах, состоят из комплекса биогенных препаратов, витаминов, гормонов (catarstat - Франция, opacinan - Германия, seletec - США и др.).

К группе препаратов, содержащих неорганические соли в сочетании с витаминами, относятся широко используемые в нашей стране зарубежные препараты - витайодурол и витафакол (Франция). К ним относятся также rubidione (Италия), vitreolent (Германия) и др.

В особую группу входят глазные капли, содержащие различные экстракты растительного и животного происхождения: durajod (Германия), euphakin (Германия), facovit (Италия), Succus Cineraria Maritima (США) и др.

К группе антикатарактальных средств, полученных синтетическим путем, относятся препараты catalin и sencatalin (Япония), а также dulciphak (Франция), quinax (Канада) и др. Исходя из полиэтиологичности причин и механизмов, ведущих к помутнениям в хрусталике, применяемые антикатарактальные средства содержат множество различных компонентов и их комбинаций, способствующих нормализации и коррекции одновременно различных процессов метаболизма мутнеющего хрусталика.

Парентеральное введение лекарственных средств при катарактах, а также электрофорез применяют редко.

Лечебные мероприятия при катаракте должны по возможности проводиться с учетом причины, вызвавшей помутнение хрусталика (диабет, тетания и др.). Известно, что медикаментозное лечение катаракт не способствует просветлению помутневшего хрусталикового вещества или капсулы хрусталика и показано только при начальных катарактах. Оно направлено на предупреждение профессирования помутнений в хрусталике при начальных катарактах.

Кроме зарубежных противокатарактальных средств, офтальмологи широко применяют различные прописи глазных капель. В основном используют препараты, содержащие рибофлавин, глутаминовую кислоту, цистеин, аскорбиновую кислоту, цитраль, тауфон и др., которые, участвуя в процессах окисления, благоприятно влияют на обмен веществ в хрусталике, улучшая энергетические процессы. Медикаментозное лечение врожденных наследственных катаракт и вторичных катаракт неэффективно.

B.И. Mopoзoв, A.A Якoвлев

Сенильные (старческие) катаракты являются наиболее распространенной формой заболевания, занимающей значительный удельный вес среди катаракт различного происхождения. Особенность этой формы состоит в том, что на ее возникновение, течение и развитие влияет только возраст человека. Вместе с тем на развитие этих катаракт влияют возрастные нарушения проницаемости капсулы хрусталика, изменения химического состава, обмена веществ и тканевого дыхания в хрусталике, а также другие факторы, связанные с инволюцией организма.

Методики исследования. При катарактах из-за невозможности детального осмотра глазного дна офтальмоскопически большое значение приобретают методики, дающие возможность определить анатомо-функциональное состояние стекловидного тела, сетчатки и зрительного нерва. Исследование начинают при помощи фокального освещения, затем применяют биомикроскопию. Используют ультразвуковые методы исследования, одномерную и двухмерную эхографию (А- и В-методы) для оценки и уточнения локализации возможного патологического процесса в различных структурах внутренних отделов глазного яблока.

Наиболее информативными методами исследования, позволяющими оценить функцию сетчатки, ее центральных и периферических отделов, функциональное состояние зрительного нерва, зрительных путей и центральных отделов зрительного анализатора, являются электрофизиологические методы, включающие электроретинографию (ЭРГ), электроокулографию (ЭОГ), запись зрительных вызванных потенциалов коры головного мозга (ЗВП). Кроме того, при катаракте для оценки функции сетчатки применяют исследование энтопичеоких феноменов, определение критической частоты слияния мельканий (КЧСМ), ретинальной остроты зрения, порога электрической чувствительности сетчатки и лабильности зрительного нерва.

Перед офтальмологом, обследующим больных с помутнением хрусталика различной степени и генеза, стоят следующие основные задачи:

Возрастная катаракта развивается в большинстве случаев у людей старше 50-55 лет, что связано с общей инволюцией организма (поседение волос, уменьшение тургора кожи, ее дряблость). Вместе с тем большое значение имеет свойство хрусталика в течение всей жизни человека увеличиваться в объеме и весе.

Это объясняется постоянным ростом молодых хрусталиковых волокон из кубического эпителия экваториальной ростковой (герментативной) зоны хрусталика, что ведет к уплотнению хрусталиковых волокон и склерозированию хрусталика.

Склероз хрусталика (факосклероз) - возрастное уплотнение хрусталиковых волокон, сопровождающееся нарушением метаболизма функциональных элементов хрусталика, не снижающее остроту зрения (с учетом рефракции глаза и коррекции при помощи очков).

Уплотнение хрусталиковых волокон может сопровождаться появлением небольшой (0,5-0,75 дптр) мнимой миопии (усиление рефракции глаза) или уменьшением имеющейся гипермет-ропии, что связано с увеличением преломляющей силы хрусталика и более высоким показателем преломления света ядром хрусталика.

Следует учитывать, что хотя применение антикатарактальных препаратов при факосклерозе не оказывает отрицательного действия на обмен веществ и тканевое дыхание в хрусталике, их применение не является обязательным вследствие неэффективности воздействия этих препаратов на склерозированный хрусталик.

В начальной стадии развития возрастной катаракты пациенты отмечают незначительное снижение зрения. Биомикроскопически отмечается появление мелких субкапсулярных вакуолей, начинается расслоение хрусталиковых волокон. Длительность течения этой стадии весьма различна. У одних она продолжается многие годы, у других через 2-3 года переходит в следующую стадию - стадию незрелой катаракты. При этом нарастает обводнение хрусталика, прогрессирует нарушение его прозрачности, и пациенты жалуются на ухудшение остроты зрения.

B.И. Mopoзoв, A.A Якoвлев

Рубрика: Красота и Здоровье | 20.09.2013 | Отзывов нетВторичной катарактой в офтальмологии называется рецидив болезни, который выражается в помутнении, а также уплотнении задней капсулы хрусталика. Данное патологическое состояние появляется зачастую как послеоперационное осложнение хирургии катаракты. Пациент при этом ощущает не только снижение зрения, но и ухудшение контрастной чувствительности, у него появляется монокулярная диплопия (сдвоенное видение объекта больным глазом), а также блики. О том, как происходит лечение вторичной катаракты расскажем в данной статье.

При операции по хирургическому удалению катаракты больному оставляют капсулу хрусталика. Она похожа на тонкий эластичный мешочек, в который имплантируют интраокулярную линзу (ИОЛ). Появление вторичной катаракты зачастую связано с появлением и разрастанием эпителия на задней стенке хрусталика, что значительно снижает его прочность. Это наиболее распространенная причина вторичной катаракты, которая обычно встречается у детей. В редких случаях к заболеванию ведет фиброз капсулы, который обусловлен метаплазией эпителиальных клеток (превращение одного типа ткани в другой).

Такой негативный процесс ведет к снижению зрения и сводит к нулю полученные после операции результаты, а потому данная патология требует хирургического лечения. Важно отметить, что данное помутнение хрусталика не является результатом непрофессионализма врача выполнившего операцию, а становится результатом клеточных реакций происходящих в капсульном мешке.

К симптомам вторичной катаракты следует относить: постепенное ухудшение зрения, появление тумана перед глазами, а также засветы от солнца и прочих источников освещения. Если еще недавно при вторичной катаракте врачи прибегали к хирургическому вмешательству, то на сегодняшний день специалисты отдают предпочтение лазерному лечению вторичной катаракты. Такой метод менее травматичен и наиболее эффективен. Он заключается в создании отверстия в капсуле хрусталика (не менее 3 мм) при помощи лазерной капсулотомии.

При операции в проекции зрительной оси врач делает несколько насечек в форме креста для создания отверстия и удаляет мутную заднюю капсулу из оптической оси, восстанавливая тем самым хорошие зрительные характеристики. Что характерно, такая процедура выполняется без госпитализации пациента, под капельной местной анестезией, а значит проходит абсолютно безболезненно.

Следует обратить внимание на возможные осложнения при лазерной капсулотомии. Во-первых, могут наблюдаться повреждения интраокулярной линзы в виде точек. Возникнуть они могут из-за плохой фокусировки лазерного луча. На остроту зрения данное осложнение не влияет, однако наличие его нежелательно. Через несколько месяцев после капсулотомии может развиться кистевидный отек сетчатки. Чтобы избежать его, процедуру стоит назначать через пол года после экстракции катаракты. В крайне редких случаях после капсулотомии может наблюдаться регматогенная отслойка сетчатки. Внутриглазное давление после описываемой процедуры повышается незначительно и не представляет опасности.

Что касается профилактики вторичной катаракты, то в этом плане хороший эффект дает использование антикатаральных препаратов, которые нужно капать в глаза. Однако подбор данного средства, его дозировку, а также длительность приема назначает исключительно врач. Берегите свое здоровье!

Вторичная Катаракта Симптомы и Лечение

Вторичная Катаракта Симптомы и Лечение

Физзарядка для глаз.

Каждый раз после пробуждения, мы постоянно замечаем, что наше зрение не лучше, а хуже обычного! Стоит нам только подняться с постели, умыться, привести себя в порядок, как наблюдается улучшение зрения. С чем же это может быть связано? В первую очередь это обусловлено тем, что мышцы глаз постоянно нуждаются в упражнениях для восстановления зрения после долгого сна. Идеальным вариантом является утренняя зарядка для глаз. Научно доказано, что мышцы глаз во время сна вовсе не отдыхают. Наверняка, многим из вас доводилось наблюдать кратковременное движение глаз у спящего человека. А дело в том, что мышцы, которые способны регулировать кривизну глазного яблока, не реагируют на приказы сознания.

Каждый раз после пробуждения, мы постоянно замечаем, что наше зрение не лучше, а хуже обычного! Стоит нам только подняться с постели, умыться, привести себя в порядок, как наблюдается улучшение зрения. С чем же это может быть связано? В первую очередь это обусловлено тем, что мышцы глаз постоянно нуждаются в упражнениях для восстановления зрения после долгого сна. Идеальным вариантом является утренняя зарядка для глаз. Научно доказано, что мышцы глаз во время сна вовсе не отдыхают. Наверняка, многим из вас доводилось наблюдать кратковременное движение глаз у спящего человека. А дело в том, что мышцы, которые способны регулировать кривизну глазного яблока, не реагируют на приказы сознания.И в то время, когда наше сознание дремлет, глазные мышцы не спят, они продолжают находиться в постоянном напряжении, поскольку контролируются бодрствующими во время сна мозговыми центрами.

Именно в этом и заключается вся трудность заставить глазные мышцы расслабится или напрячься, в зависимости от того, какая коррекция зрения необходима. Для таких случаев были разработаны специальные упражнения для глаз (гимнастика для глаз).

Больше того, существует подходящее время для влияния на мышцы глаз. Именно в тот момент, когда наш организм переходит в состоянии бодрствования, рекомендуется не упускать такую возможность и сделать упражнения для восстановления зрения, приведенные ниже, которые не отнимут у вас много времени, зато полностью подготовят ваши глазные мышцы к работе.

Как выполняется утренняя зарядка для глаз?

После потягивания, хорошенько поворочайтесь с боку на бок, при этом необходимо глубоко дышать. Глубокое дыхание способствует улучшению кровоснабжению внутри организма.

Упражнение 2. Широко откройте рот, затем широко откройте глаза. После чего откройте одновременно широко рот и глаза. Такое упражнение для глаз необходимо проделать четыре раза.

Упражнение 3. Зажмурьте глаза как можно сильнее семь раз. После чего быстро-быстро поморгайте. Старайтесь моргать спокойно и легко. Довольно частые моргания благоприятно воздействуют на слизистую оболочку и сильнее увлажняют глаза. Многие подчеркивают, что именно после частых морганий, резкость зрения увеличивается.

Упражнение 4. Для лучшего расслабления мышц шеи, постарайтесь кончиком носа в воздухе написать каждую букву алфавита. Можно писать абсолютно все, что вам захочется. Лучше всего проделывать такую зарядку для глаз с закрытыми глазами. Такое упражнение для глаз можно выполнять где угодно – на работе, в общественном транспорте, на улице или дома. Все, что вам необходимо сделать - это мысленно вырисовывать цифры, очертания, буквы, различные угловатые фигурки и рисунки. После такого действия ваши глаза автоматически придут в движение. Данное упражнение оказывает положительный эффект не только на глаза, но и на организм в целом.

Упражнение 5. Опускайте и поднимайте брови вверх и вниз до тех пор, пока вы не добьетесь, ощущения движение в области ушей. Такое упражнение улучшает внешний вид, тонус мимических мышц, кровоснабжение и как следствие влияет положительно на зрение.

Упражнение 6. Выполните пальминг в течение четырех-пяти минут. После чего ваши глаза полностью готовы к работе.

Также вы всегда можете ознакомится с похожими упражнениями для восстановления зрения, которые опубликованы в категории видеоматериалы, а также скачать упражнения для восстановления зрения представленные в виде двух простых и удобных таблиц-подсказок для тренеровки и расслабления глазных мышц. www.zrenimed.com

6) Зеркальная диагональ. Аналогично предыдущему упражнению скосите глаза в левый верхний угол, затем в правый.

7) "Темное расслабление". Положите на закрытые глаза теплые ладони, пальцы скрещены на лбу. Расслабьтесь и постарайтесь добиться глубокого черного цвета.

8) Моргания. Не менее ста раз легко и быстро поморгайте глазами.

9) "Косые глаза". Сведите глаза к носу. Для выполнения этого упражнения к переносице поставьте кончик указательного пальца и посмотрите на него тогда глаза легко "соединятся".

10) "Близко-далеко, или работа глаз на расстоянии". Подойдите к окну, внимательно посмотрите на близкую деталь. Ею может быть листик дерева, растущего за окном, или небольшая бумажная точка, наклеенная на стекло на уровне глаз. Затем над выбранной точкой проведите воображаемую прямую линию, уходящую вдаль, и направьте свой взгляд далеко вперед, стараясь увидеть максимально удаленные предметы.

Правила выполнения

* Все упражнения, кроме последнего, выполняются сидя, в удобном положении. Спина прямая, шея и плечи максимально расслаблены.

* В упражнениях, когда глаза двигаются по определенным направлениям, фиксируйте финальную точку каждого движения на несколько секунд. Каждое такое упражнение следует повторять не менее 7-10 раз в каждом направлении.

* Упражнения можно выполнять в разной последовательности и неограниченное количество раз.

* Стоит выбрать несколько упражнений и повторять их в течение рабочего дня. Такая мышечная мини-зарядка особенно необходима всем, работающим за компьютером.

* В "производственный комплекс" стоит ввести гимнастику шейного отдела наклоны головы вперед, вправо-влево и круговые вращения.

Помимо зарядки весной и летом не забывайте о сезонных фруктах и овощах.

Отлично питают ослабленные глаза:

* черные ягоды: смородина и черника;

* рыжие фрукты: абрикосы и урюк;

* зелень: петрушка, укроп и зеленый лук.

Из напитков исключительно полезны зеленый чай, заваренные листья и плоды боярышника. И, конечно же, грызите молодую морковку, заедая ее чайной ложкой сметаны или растительного масла.

Елена Фокина

www.pravda.ruФизиологическая оптика. Рефракция. Аккомодация..

рефракция глаза — (от позднелат. refractio преломление), оптическая установка глаза при покое аккомодации. Различают 3 основных её вида эмметропию (нормальная рефракция глаза), дальнозоркость и близорукость. * * * РЕФРАКЦИЯ ГЛАЗА РЕФРАКЦИЯ ГЛАЗА (от позднелат. … Энциклопедический словарь

Рефракция глаза — (позднелат. refractio преломление) характеристика преломляющей силы оптической системы глаза, определяемая по положению её суммарного заднего главного фокуса относительно сетчатки. Выражается в диоптриях. Если главный фокус преломляющих … Википедия

Рефракция глаза — (от лат. refractum – преломлять). Характеристика преломляющей силы оптической системы глаза, определяемая по положению ее суммарного заднего главного фокуса относительно сетчатки. Если главный фокус преломляющих систем глаза совпадает с сетчаткой … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

РЕФРАКЦИЯ ГЛАЗА — (от позднелат. refractio преломление), оптич. установка глаза при покое аккомодации. Различают 3 осн. её вида эмметропию (нормальная Р. г.), дальнозоркость и близорукость … Естествознание. Энциклопедический словарь

рефракция глаза соразмерная — (r. oculi emmetropica) см. Рефракция глаза эмметропическая … Большой медицинский словарь

рефракция глаза эмметропическая — (r. oculi emmetropica; син.: р. глаза соразмерная, эмметропия) Р. г., при которой положение заднего главного фокуса оптической системы глаза совпадает с сетчаткой … Большой медицинский словарь

рефракция глаза клиническая — (refractio oculi; лат. от refringo, refractum ломать, преломлять) характеристика преломляющей силы оптической системы глаза, определяемая по положению заднего главного фокуса относительно сетчатки … Большой медицинский словарь

рефракция глаза аметропическая — (r. oculi ametropica) Р. г., при которой положение заднего главного фокуса оптической системы глаза не совпадает с сетчаткой … Большой медицинский словарь

рефракция глаза физическая — (refractio oculi physicalis) преломляющая сила оптической системы глаза, выраженная в диоптриях … Большой медицинский словарь

рефракция глаза гиперметропическая — (r. oculi hypermetropica) см. Дальнозоркость … Большой медицинский словарь

dic.academic.ruФизиологическая оптика, рефракция, аккомодация.

Приступая к изучению данной темы, следует подробно охарак теризовать оптическую систему глаза — ее составные части. Знать основные показатели оптической системы глаза, схематический и редуцированный глаз по А. И. Дашевскому. Познакомиться с ме тодами исследования оптической системы глаза (эхобиометрия, офтальмометрия,рефрактометрия, фотоофтальмометрия и др.). Указать конкретный вклад отечественных и зарубежных ученых в разработку физиологической оптики.

Единица измерения рефракции – диоптрия. Понятие о физической рефракции глаза и возрастная динамика ее развития. Характеристика клинической рефракции.

Понятие о соразмерной и несоразмерной клинической рефракции (эмметропия, аметропия, анизометропия). Возрастная характеристика удельного веса различных видов рефракции. Зависимость клинической рефракции от преломляющей силы оптических сред глаза и длины оси глаза. Объективные и субъективные методы оп ределения клинической рефракции. Статистическая, динамическая реф ракции. Четко усвоить сроки обяза тельныхпроверок клинической рефракции у детей для своевре менного выявления аномалии рефракции, профилактики амблио пии и косоглазия (к 1 году, в 3—4 и 6—7 лет, 14 лет).

Эмметропия. Клиническая характеристика, частота, методы опре деления.

Гиперметропия (дальнозоркость). Возрастная динамика, частота. Особенности оптической коррекции гиперметропии у детей разного возраста.

Миопия (близорукость). Характеристика, возрастная динамика и частота. Врожденная и прогрессирующая близорукость. Изменения в оболочках глаза при прогрессирующей близорукости. Патогенез, клас сификация (величина, вид, прогрессирование, стадии, сте пень снижения зрения). Профилактика. Учесть наследственную предрасположенность в генезе близо рукости, роль внешних факторов в формировании рефракции, зна чение гигиены умственного труда и зрения, атакже физического воспитания. Важно знать социальное значение проблемы близо рукости в разделе охраны зрения у детей и современные данные о распространенности близорукости у детей, о ее месте в структуре слабовидения и слепоты. Опти мальная очковая коррекция миопии, контактная коррекция. Лечение медикаментозное и хирургическое. Рефракционная хирургия. Лазерная коррекция преломляющей силы роговицы. Очень важно хорошо усвоить пути и методы широкой и ранней профилактики и диспансеризации детей с миопией

Астигматизм. Характеристика, распространенность, динамика астигматизма в зависимости от возраста. Виды астигматизма; методы его определения. Особенности стекол, применяемых для коррекции астигма тизма. Контактные линзы.

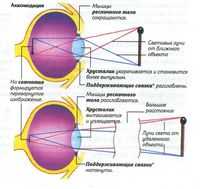

Аккомодация. Механизм аккомодации. Абсолютная и относительная аккомодация. Длина и объем аккомодации. Изменение аккомодации, связанное с возрастом. Спазм и паралич акко модации. Состояние аккомодации при различных видах клинической рефракции. Зрительное утомление (зрительная астенопия) и методы его лечения. Пресбиопия, и ее коррекция (монокулярная, бифокальная, мультифокальная, очковая и контактная) в зависимости от исходной клинической рефракции и возраста. Гигиена зрительной ра боты в детском и пожилом возрасте.

Методы исследования органа зрения.

В процессе изучения методов исследования глаза и его вспомогательного аппарата всегда необходимо помнить о возрастных особенностях его состояния, так как только в этом случае можно своевременно выявить и правильно оценить вид и степень выраженности патологии органа зрения.

Наружный осмотр. Осо бенности проведения наружного осмотра у новорожденных и детей ран него возраста. Определение симметричности расположения глаз. Величина и форма глазной щели. Осмотр формы, размера, положения, подвижности и целостности век. Выявление врожденных аномалий: колобомы век, анкилоблефарона, блефарохалязиса, птоза, эпикантуса и др. Исследование кожи век — гиперемия, кровоизлияние, отек, а также состояния края век (рост ресниц, чешуйки, корочки, изъязвления, выворот, заворот). Слезостояние, слезотечение, гнойное или другое отделяемое. Осмотр конъюнктивы — цвет, поверхность, влажность, характер отделяемого в конъюнктивальном мешке. Исследования слезной железы и слезоотводящих путей: слезные точки, их положение, величина, определение наличия содержимого в слезном мешке, канальцевая и носовая пробы. Осмотр глазного яблока, его величины, положения в орбите и подвижности.

Боковое освещение. Техника простого и комбинированного боково го освещения. Уточнение состояния конъюнктивы Исследование склеры: цвета, состояния сосудов. Осмотр лимба, его границ и размеров. Исследование роговицы: прозрачность, зеркальность, величина, сферичность, чувствительность (волосковый метод). Осмотр передней камеры: глубина, равномерность, прозрачность содержимого. Характеристика радужки и ее возрастных особенностей: цвет, рисунок, наличие врожденных и приобретенных дефектов: врожденная колобома, сращение с хрусталиком или роговицей (синехии), иридодиализ (отрыв), иридодонез (дрожание). Форма, величина и положение зрачков, зрачковые реакции на свет.

Исследование в проходящем свете. Техника методики, ее возмож ности, оценка прозрачности хрусталика и стекловидного тела. Локали зация и дифференциация помутнений в различных отделах прозрачных сред глаза. Интенсивность, равномерность, форма, величина, цвет помут нений, характер рефлекса с глазного дна. Дифференциальный диагноз помутнений в хрусталике с помутнениями в стекловидном теле.

Офтальмоскопия обратная. Исследование сетчатки, хориоидеи, диска зри тельного нерва. Офтальмоскопия в прямом виде с применением электри ческих офтальмоскопов. Вид диска зрительного нерва, сосудов сетчатки, области желтого пятна, центральной ямки у детей разного возраста.

Биомикроскопия. Осмотр глаза с помощью стационарной и ручной щелевых ламп. Исследование состояния оболочек глаза и локализации изменении в веках конъюнктиве, склере роговице, передней камере, радужке, хрусталике стекловидном теле и на глазном дне. Значение биомикроскопии для диагностики и наблюдения за течением глазных заболеваний.

Исследование внутриглазного давления. Субъективный (пальпаторный) метод исследования тонуса глаза. Объективный метод измерения внутриглазного давления тонометрами Маклакова, Шиотца и др. Возрастные величины внутриглазного давления и их значение в диагностике глаукомы. Понятие о тонографии. Особенности тонометрии у детей первых лет жизни.

Ультразвуковые методы исследования. Эхобиометрия, эхоофтальмография. Определение размеров глаза, возможность выявления в глазу опухоли, инородных тел, отслойки сетчатки и др.

Офтальмометрия. Методика определения кривизны роговины, ее связь с показателями тонометрии по Маклакову.

Понятие о рефрактометрии, офтальмоплетизмографии, реоофтальмографии, электроретинографии, офгальмодинамометрии, диафаноскопии, флюоресцентной ангиографии. Рентгентомография глаза и орбиты.

Частная офтальмология. Цель: овладеть ранней диагностикой наиболее распространенных глазных заболеваний, научиться оказывать первую врачебную помощь, изучить меры профилактики глазной патологии, ознакомиться с проведением профессионального отбора, трудовой экспертизы.

Физиология и патология бинокулярного зрения, патология глазодвигательного аппарата.

Определение характера зрения. Этапы формирования бинокулярного зрения. Способы выявления бинокулярного зрения. Расстройство глубинного (бинокулярного) зрения. Косоглазие мнимое, скрытое (гетерофория). Косоглазие содружественное и паралитическое. Частота и возрастные особенности возникновения различных форм косоглазия. Методы ис следования глазодвигательного аппарата.

Содружественное косоглазие. Клиника. Частота, сроки и причины возникновения содружественного косоглазия. Первичное и вторичное. Постоянное и периодическое косоглазие, аккомодационное и неаккомодационное, монолатеральное и альтернирующее, сходящееся, расходя щееся, с вертикальным компонентом, с амблиопией и без амблиопии, с аметропией и без аметропии. Современные взгляды на происхождение. Факторы, способствующие возникновению косоглазия. Объем обследо вания больного с косоглазием. Сроки, принципы, методы, система орга низации, этапность, комплексность лечения содружественного косогла зия. Методы ранней профилактики. Совместная работа с органами про свещения.

Паралитическое косоглазие. Клиника. Наиболее частые причины. Дифференциальная диагностика паралитического и содружественного косоглазия. Особенности, сроки и трудности хирургического лечения паралитического косоглазия. Призматическое лечение.

Нистагм. Виды нистагма. Принципы лечения.

Патология век.

Частота заболеваний век, основные виды патологических процессов в веках и их связь с общим состоянием организма.

Аномалия положения и формы век. Причины (врожденные и приобретенные). Птоз, осложнения птоза (амблиопия, косоглазие). Выворот века. Трихиаз. Лагофтальм. Анкилоблефарон. Колобома век. Эпикантус. Сроки и принципы лечения.

Опухоли и опухолеподобные изменения век. Гемангиомы век. Роль педиатров в ранней диагностике и своевременном назначении лечения. Дифференциальный диагноз, контроль прогрессирования. Виды медикаментозного, склерозирующего, хирургического лечения. Прогноз. Дермоидные кисты орбиты.

Воспалительные заболевания: Блефарит. Роль эндогенных и экзогенных факторов в развитии. Клиника и течение блефарита, осложнения, исходы. Принципы и продолжительность лечения. Особенности выявления и лечения демодексного поражения век. Ячмень. Этиология, клиника, лечение, осложнения, исходы. Абсцесс век. Этиология, клиника, лечение, исходы. Халязион. Причины возникновения, клиника, принципы лечения. Контагиозныи моллюск. Клиника, причины, лечение.

Аллергические заболевания век. Отек Квинке. Токсикодермия. Лекарственные дерматиты век. Причины и особенности возникновения. Клиника, течение, частота рецидивов, принципы лечения. Дифференциальная диагностика с отеками почечными, сердечными.

Патология слезных органов.

Врожденные аномалии слезной железы (отсутствие, недоразвитие, опущение). Клиника, принципы лечения.

Дакриоаденит. Этиология, клиника, методы диагностики, течение, осложнения. Принципы лечения.

Синдром Съегрена ("сухой глаз" при поражениях слезных и эндокринных желез, системных заболеваниях). Клиника. Методы диагностики и терапии. Новообразования слезной железы (аденокарцинома). Клиника, течение, методы диагностики, лечение, прогноз.

Патология слезоотводящего аппарата. Врожденные и приобретенные изменения слезоотводящих путей. Отсутствие или дислокация слезных точек; сужение или облитерация слезных канальцев. Каналикулиты, этиология, клиника и лечение. Дивертикулы слезного мешка. Стеноз слезоносового канала. Методы диагностики, принципы и сроки оперативного лечения.

Дакриоцистит новорожденных. Частота, клинические признаки, причины и время появления. Методы профилактики, диагностики и лечения, возможные осложнения. Роль педиатров в ранней диагностике и профилактике осложнений дакриоцистита новорожденных. Исходы.

Патология конъюнктивы.

Воспаление конъюнктивы (конъюнктивиты). Наиболее часто встречающиеся острые конъюнктивиты. Статистические данные о заболеваемости конъюнктивитами. Этиология конъюнктивитов. Основные субъективные и объективные признаки конъюнктивитов. Дифференциальный диагноз. Методы диагностики конъюнктивитов. Возрастные особенности этиологии и клиники конъюнктивитов (острый эпидемический, пневмококковый, стафилококковый, гонобленнорейный, дифтерийный, аденовирусный, хламидийный, геморрагический, весенний, трахома). Средняя продолжительность различных воспалительных заболеваний соединительнотканной оболочки глаза. Принципы лечения.

Бактериальные конъюнктивиты. Острый конъюнктивит, вызванный стафилококками, стрептококками. Клиника, течение, осложнения. Профилактика и лечение.

Эпидемический конъюнктивит (Коха-Уикса). Особенности клинического течения. Эпидемиология, сезонность, распространенность в регионах с жарким климатом. Особенности течения у детей раннего возраста. Общественная и личная профилактика. Лечение.

Пневмококковый конъюнктивит. Клиника, течение. Особенности проявления у детей первых месяцев жизни и недоношенных. Профилактика и лечение.

Гонококковый конъюнктивит (новорожденных детей и взрослых). Пути заражения, особенности клинического течения, осложнения. Методы диагностики. Профилактика и лечение.

Дифтерийный конъюнктивит. Пути заражения. Общее состояние организма. Клиника, течение, осложнения. Методы диагностики. Неотложная помощь. Профилактика и лечение.

Вирусные конъюнктивиты. Частота у взрослых и детей. Основные виды возбудителей (вирус гриппа, герпеса, аденовирусы и др.). Особенности течения вирусных конъюнктивитов.

Аденовирусный конъюнктивит (эпидемический кератоконъюнктивит). Эпидемиология, контагиозность. Основные штаммы возбудителей. Фарингоконъюнктивальная лихорадка. Три формы аденовирусного конъюнктивита (катаральный, фолликулярный, пленчатый). Дифференциальный диагноз с микробными конъюнктивитами, трахомой. Методы диагностики (цитологический метод флюоресцирующих антител и др.) Принципы профилактики и лечения.

Аллергические конъюнктивиты Причины возникновения, клиника течение, принципы лечения.

Хламидимйные конъюнктивиты новорожденных, детей грудного возраста, подростков. Принципы диагностики, методы исследования, комплексного лечения.

Трахома. Социальное значение трахомы. Распространенность трахомы в мире. Международная классификация ВОЗ. Этиология и эпидемиология трахомы. Клиника и осложнения трахомы. Особенности течения трахомы у детей. Диагноз клинический, лабораторный. Диспансерный метод лечения трахомы. Критерии излечения, порядок снятия с учета.

Патология роговицы.

Врожденные аномалии развития роговицы. Микро- и макрокорнеа, кератоконус, кератоглобус. Зрительные функции при аномалиях развития. Хирургическое лечение. Возможности контактной коррекции. Исходы.

Воспаления роговицы (кератиты). Наиболее часто встречающиеся кератиты у детей и взрослых. Методы диагностики. Классификация кератитов по этиологиии, тяжести и локализации процесса. Основные субъективные и объективные признаки кератита. Средняя продолжительность течения различных кератитов. Принципы и длительность лечения. Исходы. Роль педиатра, санитарного врача, работников дошкольных и школьных учреждений, родителей в раннем выявлении воспаления роговицы у детей.

Инфекционные бактериальные кератиты. Бактериальная язва роговицы. Этиология (роль микротравмы роговицы и хронического дакриоцистита), клиника, течение, осложнение, лечение, исходы.

Герпетические кератиты. Частота заболевания и особенности течения у детей разного возраста. Особенности клиники и течения первичного и постпервичного герпетического кератита. Поверхностные формы герпетического кератита: везикулезный, древовидный. Метагерпетический кератит. Глубокая форма герпетического кератита (дисковидный). Методы диагностики герпетических кератитов: клинические, лабораторные, очаговая проба с герпетической вакциной. Современные методы лечения герпетических кератитов. Профилактика. Возможности противорецидивной терапии герпетических кератитов.

Кератиты туберкулезной этиологии. Клиника диффузной, очаговой, склерозируюшей форм. тЛабораторная диагностика. Принципы и продолжительность местного и общего лечения.

Сифилитический (глубокий) кератит. Возраст, в котором чаще встречается заболевание. Клиника. Дифференциальный диагноз между глубоким туберкулезным и сифилитическим кератитом. Комплексное, общее и местное лечение.

Осложнения кератитов: прободная язва роговицы, увеит, эндофтальмит. Исходы кератитов: пятно, облачко, бельмо простое и осложненное и другие виды помутнений и изменений формы, неправильный астигматизм. Принципы лечения. Виды кератопластики. Контактные линзы. Кератопротезы.

Патология склеры.

Воспаление склеры (эписклериты, склериты). Клиника. Наиболее частые причины их появления. Лечение.

Патология сосудистой оболочки.

Частота заболеваний сосудистой оболочки среди общей глазной патологии. Тяжелые исходы заболеваний сосудистой оболочки как причина слабовидения и слепоты.

Врожденные аномалии развития. Остаточная зрачковая мембрана, поликория, коррэктопия, колобома, аниридия. Клиника, диагностика, состояние зрительных функции при этой патологии. Возможности коррекции и лечения.

Воспаление сосудистой оболочки (увеиты). Наиболее частые причины возникновения увеитов у лиц разного возраста. Классификация увеитов по течению, локализации, клинико-морфологической картине, этиологии, иммунологии. Основные морфологические, функциональные признаки и механизмы развития передних увеитов (иритов, иридоциклитов), периферических, задних увеитов, хориоретинитов, панувентов. Особенности течения увеитов у детей. Схема обследовани больных с увеитами. Организация, принципы, методы общего и местного лечения передних и задних увеитов. Исходы, осложнения. Профилактика. Роль педиатров в ранней диагностике увеитов при общих заболеваниях.

Дистрофические заболевания радужки и цилиарного тела. Частота заболевания. Причины возникновения. Клинические формы, принципы лечения.

Патология стекловидного тела.

Нарушения эмбриогенеза стекловидного тела. Первичное гиперпластическое стекловидное тело. Роль педиатров в ранней диагностике аномалий развития стекловидного тела.

Помутнения стекловидного тела. Причины изменений стекловидного тела (воспаления, дистрофии, повреждения глаз). Методы диагностики. Клиническое течение патологических изменении в стекловидном теле. Принципы лечения. Хирургические вмешательства на стекловидном теле (витрэктомия).

Патология сетчатки

Классификация заболеваний сетчатки: воспалительные, сосудистые заболевания, посттравматические, дистрофические процессы, врожденные аномалии развития, опухоли сетчатки. Общая характеристика патологических изменений в сосудах и ткани сетчатки. Заболевания сетчатки при общей и местной патологии.

Аномалии развития и врожденные изменения сетчатки: аплазия, гипоплазия ямки сетчатки. Ретинопатия недоношенных. Частота патологии, ранняя диагностика. Этиология, патогенез, клиника разных стадий ретинопатии недоношенных. Профилактика развития и прогрессирования. Прогноз заболевания. Роль педиатров в раннем выявлении и профилактике прогрессирования ретинопатии недоношенных.

Опухоли сетчатки у детей и взрослых. Ретинобластома. Этиология, стадии развития. Роль педиатров в ранней диагностике. Современные методы лечения, прогноз.

Наследственные центральные и периферические дистрофии сетчатки. Возрастные особенности проявления заболевания. Офтальмоскопическая картина, динамика зрительных функций. Лечение. Прогноз. Экспертиза трудоспособности. Сенильные дистрофии сетчатки. Сроки проявления заболевания, офтальмоскопическая картина, динамика падения зрительных функций. Методы диагностики и лечения. Прогноз. Экспертиза трудоспособности.

Центральная серозная хориопатия. Этиология, патогенез заболевания. Клиник. Лечение.

Отслойка сетчатки. Этиология у детей и у взрослых. Диагностика. Роль локализации и вида разрыва в клиническом течении заболевания. Офтальмоскопическая картина, динамика зрительных функции. Сроки и методы оперативных вмешательств, роль фото- и лазерокоагуляции в лечении заболевания. Исходы. Трудовая экспертиза.

Ангиоидные полосы сетчатки. Общая характеристика заболевания. Роль флюоресцентной ангиографии в диагностике. Прогноз. Лечение.

Ангиоматозы сетчатки. Наружный экссудативно-геморрагический ретинит Коатса. Частота. Клиника, диагностика, лечение, прогноз. Цереброретинальный ангиоматоз (болезнь Гиппеля-Линдау). Клиника, диагностика. Лечение. Прогноз.

Васкулиты сетчатки. Этиология. Возрастные особенности. Клиника, диагностика, лечение.

Патология зрительного нерва.

Классификация патологии зрительного нерва. Частота заболеваний зрительного нерва и у детей и у взрослых.

Аномалии развития зрительного нерва. Гамартома, гипоплазия, колобома, ямка диска зрительного нерва. Удвоенный диск зрительного нерва, миелиновые волокна диска и сетчатки, друзы диска, псевдоневрит, врожденная атрофия, препапиллярная мембрана. Роль педиатров в раннем выявлении, прогноз, возможности реабилитации зрительных функций.

Застойные диски зрительного нерва. Этиология, теории патогенеза. Стадии застойного диска. Осложненный застойный диск.

Воспаления зрительного нерва. Папиллит, ретробульбарный нервит. Этиология. Особенности течения при демиелинизирующих заболеваниях нервной системы. Клиника, диагностика, современные методы лечения.

Опухоли зрительного нерва и хиазмы (глиома, менингиома, криниофарингиома, аденома гипофиза). Роль педиатров в ранней диагностике.

Токсические поражения зрительного нерва при отравлениях метиловым спиртом, этиловым спиртом, табаком, хинином, свинцом). Профилактика отравлений у подростков, неотложная помощь, лечение и реабилитация. Прогноз.

Сосудистая патология зрительного нерва. Ишемические оптические нейропатии, васкулиты при общих заболеваниях.

Атрофии зрительного нерва врожденные, наследственные, первичные, вторичные. Этиология. Клиника. Диагностика. Jleчение. Прогноз.

Физиология и патология внутриглазного давления. Глаукомы.

Физиология внутриглазного давления. Продукция и отток внутриглазной жидкости. Определения глаукомы. Социальное значение глаукомы как одной из главных причин слепоты. Частота и распространенность заболевания. Виды глауком у взрослых и у детей.

Врожденная первичная глаукома (буфтальм, гидрофтальм). Частота. Этиология. Влияние различных патологических состояний беременных на возникновение эмбрионального недоразвития угла передней камеры. Роль наследственности. Системные заболевания, сочетающиеся с врожденной глаукомой. Наиболее ранние признаки болезни. Клиника. Роль участкового педиатра в раннем выявлении врожденной глаукомы. Классификация врожденной глаукомы. Сроки наступления и процент слепоты от врожденной глаукомы. Принципы, сроки и методы хирургического лечения врожденной глаукомы. Исходы. Прогноз.

Первичные глаукомы. Этиология, патогенез. Современные классификации глауком. Клиническое течение открытоугольной и закрытоугольной глаукомы. Методы клинической диагностики глукомы, знакомство с основами тонографии, гониоскопии. Субъективные и объективные симптомы в зависимости от стадии заболевания. Состояние зрительных функций: центрального, периферического, сумеречного зрения. Значение ранней диагностики глаукомы. Клиническое течение острого приступа глаукомы, общие и местные симптомы. Патогенез острого приступа. Дифференциальный диагноз с острым иридоциклитом, набухающей катарактой, конъюнктивитом; с рядом общих заболеваний (гипертонический криз, инфаркт миокарда, пищевая токсикоинфекция. острый живот и др.). Комплексная неотложная терапия острого приступа глаукомы. Принципы консервативного лечения открытоугольной и закрытоугольной глаукомы. Современные антиглаукоматозные препараты. Режим, диета. Показания, принципы патогенетически ориентированного лазерного, хирургического лечения. Диспансеризация больных глаукомой. Профилактика слепоты от глаукомы.

Вторичные глаукомы. Роль повреждения, воспаления, опухолей глаза, патологии хрусталика, неоваскуляризации радужки и цилиарного тела в возникновении вторичной глаукомы. Особенности те чения и лечения. Исходы.

Патология хрусталика.

Виды и частота патологии хрусталика. Методы диагностики, совре менные принципы лечения. Удельный вес в структуре слабовидения и слепоты.

Аномалии развития хрусталика. Изменения при болезни Марфана, Маркезани, гомоцистинурии и других заболеваниях. Методы и сроки лечения. Исходы.

Врожденные катаракты. Частота и причины их возникновения. Классификация катаракт у детей (вид, локализации, степень снижения зрения, наличие осложнений и сопутствующих изменений). Показания к оперативному лечению в зависи мости от величины катаракты, ее локализации, остроты зрения, возраста ребенка. Принципы операций. Коррекция афакии. Особенности коррекции односторонней афакии. Контактные линзы. Интраокулярные линзы. Артифакии.

Вторичные катаракты. Причины возникнове ния, клиника, лечение.

Осложненные катаракты. Возникновение катаракт на почве общих и глазных заболеваний. Воздействие ионизирующего излучения, инфракрасных лучей, травм. Лечение катаракт в зависимости от этиологии процесса и степени помутнения хрусталика.

Возрастные (старческие) катаракты. Клиника. Классификация по стадиям развития катаракт. Консервативное лечение. Показания к операции. Методы экстракции катаракт. Принципы коррекции афакии для зрения вдаль и вблизи. Коррекция односторонней афакии. Интраокулярная кор рекция. Контактные линзы.

Травмы глаза и его придаточного аппарата.

Место глазных повреждений в общем травматизме. Распространен ность, сезонность, география и преимущественные причины и виды по вреждений глаза у лиц разного возраста. Частота бытовых, школьных и производственных травм. Классификация повреждений глаза по этио логии, локализации, степени тяжести, наличию и свойствам инородного тела и др. Методы диагностики. Основные виды первой врачебной помощи при травмах глаз. Исходы. Лечение осложнений. Профилактика глазного травматизма.

Травмы придаточного аппарата. Повреждения век, конъюнктивы. Тупые травмы орбиты. Клиника перелома стенок орбиты, ретробульбарной гематомы, взрывного перелома нижней стенки орбиты, синдрома верхней глазничной щели. Ранения век. конъюнктивы, слезных органов. Первая помощь при них. Профилактика столбняка. Болезнь кошачей царапины. Профилактика бешенства при ранах, нанесенных животными.

Контузии глазного яблока. Частота и особенности клини ки, течения и исходов у лиц разного возраста. Классификация по степе ни тяжести. Принципы лечения. Исходы тупых травм в зависимости от тяжести поражения.

Ранения глаза. Классификация ранений глаза: непроникающие, про никающие. Проникающие ранения глаз простые, сложные, с осложнениями (металлоз, симпатическая офтальмия и др.). Первая врачебная помощь. Первичная хирургическая обработка. Осо бенности диагностики роговичного и склерального ранения. Течение проникающих ранений глазного яблока с наличием ино родного тела в нем. Методы определения и локализации инородных тел. Осложнения проникающих ранений: травматический негнойный иридоциклит, гнойный иридоциклит, абсцесс стекловидного тела, панофтальмит. Клиника, течение. Принципы лечения. Исходы. Симпатическая офтальмия. Частота и сроки возникновения. Этиология. Общее и местное лечение. Применение гомеопатических препаратов при глазных травмах. Прогноз болезни. Профилактические мероприятия. Показания к удалению раненого глаза и сроки энуклеации.

Причины и особенности детского глазного травматизма (сезонные пики травматизма, характер повреждающих агентов и т.д.). Меры профилактики и борьбы за снижение детского глазного травматизма в г. Москве.

Особенности боевых повреждений органа зрения: частота множест венных осколочных ранений, сочетание с ожогами, высокий процент проникающих ранений и контузий глаза, комбинированных повреждений орбиты с ранениями черепа и мозга и др. Врачебная помощь на этапах эвакуации.

Особенности производственного травматизма органа зрения (промышленного, сельскохозяйственного), причины, клиника, профилактика. Повреждения органа зрения при действии токси ческих факторов (окись углерода, сероуглерод, мышьяк, свинец, тринит ротолуол, ртуть, пестициды и др.). Методы индивидуальной и обществен ной профилактики производственного травматизма.

Ожоги органа зрения химические, термические, лучевые. Наиболее частые причины и клиника ожогов глаз у детей и у взрослых. Класси фикация ожогов по степени их тяжести и распространенности. Особенности клиники, течения и лечения ожогов, вызванных кислотой, щелочью, кристаллами марганца, анилиновыми красителями. Оказание неотложной помощи, лечение ожогов консерва тивное и хирургическое. Последствия ожогов, методы медикаментозной и хирургической реабилитации.

Изменения органа зрения при общих заболеваниях.

Изменения глаз при сосудистых заболеваниях, болезнях обмена веществ, при заболеваниях крови, врожденных и наследственных заболеваниях, заболеваниях нервной системы, воспалительных и инфекционных болезнях.

Ретинопатии гипертонические, почечные. Роль офтальмологического обследования в ранней диагностике этих заболеваний. Изменения сетчатки при гипертонической болезни и атеросклерозе. Патогенез, клиническая картина различных стадий гипертонической ретинопатии, возрастные особенности. Осложнения, исходы. Изменения сетчатки при заболеваниях почек. Клиника, осложнения, исходы, значение глазной симптоматики для оценки эффективности лечения и прогноза основного заболевания.

Сосудистые заболевания сетчатки и зрительного нерва. Острая непроходимость центральной артерии сетчатки и ее ветвей (спазм, окклюзия). Этиология, офтальмоскопическая картина, динамика зрительных функций. Неотложная помощь, сроки ее оказания. Лечение, исходы.

Тромбоз вен сетчатки. Этиологическое значение атеросклероза, инфекционных и септических заболеваний организма, нарушений липидного обмена и свертываемости крови. Офтальмоскопическая картина, динамика зрительных функций. Осложнения. Методы лечения. Исходы.

Изменения органа зрения при заболеваниях соединительной ткани. Увеиты, поражения роговицы, последовательные катаракты при ЮРА, ревматизме. Офтальмоскопическая картина, динамика зрительных функций, лечение и исходы.

Изменения органа зрения при заболеваниях крови (анемии, лейкозы, геморрагаческие васкулиты). Опухолевидные глазные формы лейкозов, экзофтальм, застойный диск, кровоизлияния, ангииты, увеиты. Клиника, осложнения, исходы, значение глазной симптоматики для опенки эффективности лечения и прогноза основного заболевания.

Изменения органа зрения и его придаточного аппарата при диабете. Рецидивирующие ячмени, блефариты. Транзиторные аномалии рефракции. Последовательные (диабетические) катаракты. Изменения аккомодации и офтальмотонуса. Диабетическая ретинопатия непролиферативная, пролиферативная. Частота заболевания. Возрастные особенности. Клиническая картина различных стадий изменений глазного дна при сахарном диабете, осложнения, исходы. Значение флюоресцентной ангиографии сетчатки для ранней диагностики диабетической ретинопатии. Принципы современного лечения. Роль лазерных методов лечения в профилактике осложнений диабетической ретинопатии. Значение исследований глазного дна для диагностики и оценки эффективности лечения диабета врачом-эндокринологом.

Изменения сетчатки при токсикозах беременности. Клиника, осложнения, исходы. Значение исследования глазного дна для определения тактики ведения женщины во время беременности и в родах акушером-гинекологом.

Изменения глаз и их придаточного аппарата при инфекциях (ветряная оспа, корь, краснуха, паротит, токсоплазмоз, грипп, малярия и др.), гельминтозах, нейросепсисе, ВИЧ-инфекции. Клиника, лечение.

Изменения глаз при эндокринных заболеваниях (гипопаратиреоз, гипотиреоз, тиреотоксикоз и др.). Клиника. Лечение. Исходы.

Изменения органа зрения при заболеваниях обмена веществ (аминокислотного, минерального, галактоземии, нарушениях липидного обмена). Офтальмологические изменения при лизосомных болезных накопления (мукополисахаридоз, нейролипидоз Тея-Сакса, болезнь Гоше, Нимана-Пика), при врожденных заболеваниях соединительной ткани (болезнь Марфана). Роль педиатров в профилактике слепоты у детей с патологией обмена веществ.

refdb.ruСледующие статьи

- Пресбиопия: ее причина и лечение. Приборы для гониоскопии. Придаточные пазухи носа.

- Гимнастика Поля Брэгга. Гиперметропия. Гипертоническая болезнь и глаз Е.А. Егоров.

- Зоркость. Гимнастика Утехина. Зрачки. Зрачок. Большая советская энциклопедия.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Индометацин

Индометацин  Как лечат глаза в Израиле

Как лечат глаза в Израиле  Сколько стоит операция катаракта глаза в москве

Сколько стоит операция катаракта глаза в москве