Дистрофия роговицы эндотелиальная

Дистрофия роговицы эндотелиальная.

Эндотелиальная дистрофия роговицы или дистрофия Фукса – наследственное заболевание глаз, характеризующееся поражением внутреннего слоя роговицы - эндотелия. Эндотелий – своеобразный насос роговицы, постоянно откачивающий из ее толщи жидкость, попадающую туда под действием внутриглазного давления. Избыточный объем жидкость в роговице способен снижать ее прозрачность до состояния матового стекла. По мере развития заболевания, пациенты неуклонно теряют эндотелиальные клетки. Стоит знать, что клетки эндотелия не делятся, и с течением жизни их количество постепенно уменьшается. Оставшаяся клеточная масса заполняет освободившуюся площадь распластыванием. До определенной поры состояние может компенсироваться усиленной работой имеющихся клеток, однако со временем помповая система становится практически неэффективной. Возникает отек и помутнение роговицы, что в конечном итоге, вызывает снижение зрения.

Для ранней стадии заболевания характерны засветы и повышенная непереносимость пациентом света. Постепенно зрение в утренние часы начинает ухудшаться, немного восстанавливаясь к вечеру. Происходит это потому, что во время сна с поверхности роговицы не происходит испарения влаги, и она накапливается в роговице. Днем, при открытых веках включается механизм выведения жидкости, и состояние несколько нормализуется. Понятно, что гибель новых клеток эндотелия не способствует нормализации зрения.

Эндотелиальная дистрофия Фукса - заболевание, поражающее оба глаза. Несколько чаще оно встречается среди женщин и обычно проявляется к 30-40 годам, постепенно прогрессируя. Если зрение ухудшится до состояния, когда пациент теряет способность обслуживать себя самостоятельно, возникают показания для операции по пересадке роговицы.

Признаки эндотелиальной дистрофии

• Расплывчатое зрение, которое возникает после сна.

• Меняющаяся острота зрения.

• Непереносимость яркого света.

• Засветы (ослепление) при взгляде на источник света.

• Ощущение песка в глазах.

Постановка диагноза

Эндотелиальную дистрофию обнаруживают при обследовании глаза с помощью щелевой лампы. Для оценки толщины роговичного слоя и выраженности его отека назначается ультразвуковая пахиметрия. Четкую видимость эндотелия и возможность определения плотности клеток на единице площади, а также их средний размер позволяет эндотелиальная микроскопия.

Лечение

Добиться излечения этого заболевания при помощи медикаментозных средств нельзя. Высоко осмолярные растворы, (способные притягивать воду), только на время обезвоживают роговицу и улучшают зрение. Сегодня лечение эндотелиальной дистрофии роговицы (спонтанной или возникшей из-за потери эндотелия в результате операции) вполне успешно осуществляют методикой роговичного кросслинкинга. При удачном исходе пересадка роговицы дает хороший результат. Правда из-за высокого риска осложнений, она, обычно, назначается, когда острота зрения становится ниже 0,1 - 0,3.

Где лечить?

Выбор клиники для лечения эндотелиальной дистрофии роговицы - очень ответственный вопрос, ведь результат лечения и прогноз во многом зависят от полноты обследования и профессионализма лечащего врача. Обратите внимание на уровень оснащения клиники и квалификацию работающих в ней специалистов, ведь именно внимание и опыт врачей клиники позволяют достичь наилучшего результата в лечении заболеваний глаз. Ниже приводим рейтинг глазных центров Москвы:

proglaza.ruFuchs дистрофии роговицы является болезнью эндотелиальных клетках, расположенных в задней части роговицы. Роговица ясно ткани на поверхности глаза в передней части диафрагмы. Эти эндотелиальные клетки отвечают за перекачивать жидкости из роговицы, чтобы держать его очистить и позволяют свету проходить. В дистрофией Фукса, эндотелиальные клетки постепенно отмирают, и насосная функция нарушается. Роговица становится утолщенной и облачно, которая в конечном итоге приводит к снижению зрения. Когда опухоль достигает внешней поверхности роговицы, она может также образовывать мелкие пузырьки и вызывает боль. В начале течения заболевания, эндотелиальные клетки секретируют ненормальное материала, который осаждается на задней части роговицы, образуя характерные наросты, "guttae". Их можно увидеть в течение Обследование глаз, и их присутствие необходимо для диагностики заболевания .

Фукс дистрофии является относительно распространенным заболеванием, которое поражает пожилых людей. Это не предотвратить. По неизвестным причинам, это более распространенным и более тяжелым у женщин. Примерно в одной трети случаев это расстройство является наследственным. Мутация в тип коллагена ген был обнаружен у некоторых пациентов, у которых развивается болезнь в необычно раннем возрасте, например, в тридцатые годы. Потеря эндотелиальных клетки у людей с Фукса может усугубиться или ускоряется травмы глаза или операции. По этой причине важно, чтобы диагностировать заболевание рано для эффективного управления, особенно в присутствии других заболеваний глаз, как катаракта и глаукома, что может потребовать внутриглазных операций. Курение также было связано с Фуксом.

Фукс "медленно прогрессирует и поражает оба глаза. Как правило, его можно обнаружить клинически по возрасту 40 или 50, но, как правило, не производит визуальные симптомы, пока десять лет спустя, как тяжесть отек роговицы прогрессирует. Сначала только симптомы безболезненная снижение зрения и увеличение бликов. Эти симптомы, как правило, хуже утром и постепенно улучшать течение дня. По мере развития болезни, помутнение зрения нужно больше времени, чтобы очистить, и приступы боли от разорванных вздутий может произойти. В конце концов, видение становится серьезно и настойчиво ограничено.

В настоящее время единственным эффективным средством для Fuchs является пересадка роговицы, которая включает в себя хирургию глаза. Номера для хирургического лечения этой болезни ограничено, и должны быть направлены к офтальмологу. На ранних стадиях, специальные глазные капли могут помочь уменьшить отек роговицы и облачности. Фен, на нижнем пороге, на расстоянии вытянутой руки в направлении глаз, может быть полезным в облегчении симптомов. И особое мягкие контактные линзы могут быть использованы для уменьшения раздражения и боли. Трансплантация роговицы (кератопластика) является единственным эффективным методом лечения доступны для восстановления зрения и устранить боль в более поздних стадиях заболевания. Выбор времени для проведения операции обычно зависит от того, как симптомы болезни влияют на качество жизни пациента и повседневной деятельности. Различные типы процедур доступны, в зависимости от случая. Полную толщину пересадки роговицы заменяет все роговицы без признаков заболевания роговицы от доноров банка глазом. Новые техники, также выполняется часто, состоит в удалении всего внутренней части роговицы содержащий больные клетки, и заменить его здоровой ткани из донорской роговицы.

Национальный институт глаз (НОУ) имеет веб-сайт для заболеваний роговицы, которая включает в себя раздел о дистрофии:

Один из нескольких групп поддержки

www.w-e-h.orgДистрофия роговицы – это большая группа заболеваний роговицы, приводящих к ее помутнению. Дистрофия роговицы также может называться кератопатией или дегенерацией. Заболевание является наследственным, почти всегда поражает оба глаза и постепенно прогрессирует.

Обычно симптомы дистрофии проявляются в возрасте 10-40 лет, причем дистрофия роговицы не связана с другими системными заболеваниями.

ВИДЫ ДИСТРОФИИ РОГОВИЦЫ

Роговица состоит из 5 слоев. Подробнее об этом в статье «РОГОВИЦА».

В зависимости от того, где располагается врожденное повреждение в структуре роговицы, выделяются следующие виды дистрофий роговицы (соответственно слоям):

- эпителиальные дистрофии: ювенильная эпителиальная дистрофия Меесмана, дистрофия базальной мембраны эпителия. Возникают данные виды дистрофии при низкой барьерной функции клеток заднего эпителия либо их слишком малом количестве.

- дистрофии мембраны Боумена: дистрофия Рейс-Буклера, дистрофия Тиель-Бенке.

- стромальные дистрофии: гранулярная, решетчатая, зернисто-решетчатая Авеллино, кристаллическая Шнайдера, пятнистая, центральная облаковидная Франсуа, предесцеметовая, задняя аморфная дистрофия.

- эндотелиальные дистрофии: задняя полиморфная дистрофия, дистрофия Фукса, врожденная наследственная эндотелиальная дистрофия.

Несмотря на такое многообразие дистрофий роговицы, они проявляются схожими симптомами и лечатся практически одинаково. Отличие составляет лишь ПРИЧИНА той или иной дистрофии роговицы - повреждение в определенном гене человека, которое определяется с помощью сложного генетического анализа. Что именно вызывает это повреждение, установить иногда довольно сложно, но существует ряд факторов, способствующих развитию дистрофии роговицы: наследственность, аутоиммунные заболевания, воспалительные процессы.

СИМПТОМЫ ДИСТРОФИИ РОГОВИЦЫ

Независимо от вида дистрофии роговицы, симптомы будут похожими. Основные из них:

- ощущение инородного тела в глазу

- боль в глазу (связана с повреждением эпителия роговицы – эрозией)

- слезотечение

- светобоязнь

- покраснение глаза

- отек и помутнение роговицы

- постепенное ухудшение зрения

ДИАГНОСТИКА ДИСТРОФИИ РОГОВИЦЫ

Дистрофия роговицы диагностируется при тщательном офтальмологическом осмотре с помощью щелевой лампы. При этом врач анализирует симптомы, возможные причины и длительность заболевания. Поскольку заболевание является наследственным, не повредит обследование и других членов семьи.

ЛЕЧЕНИЕ ДИСТРОФИИ РОГОВИЦЫ

При медикаментозном лечении дистрофии роговицы обычно назначают препараты, укрепляющие структуру роговицы (Тауфон, Актовегин, Баларпан, Эмоксипин), а также витаминные мази и капли для глаз. Кроме этого, применяются мягкие лечебные контактные линзы.

При попадании инфекции и развитии кератита к лечению добавляются антибактериальные средства (Левомицетин, Тобрекс, Флоксал).

Довольно часто применяются и физиотерапевтические методы, такие как электрофорез или лазерное облучение роговицы.

Однако дистрофия роговицы – заболевание прогрессирующее, и вышеперечисленное лечение может лишь на время замедлить развитие симптомов. При сильном снижении зрения в результате чрезмерного истончения роговицы проводится кератопластика – операция по замене участков роговицы донорским трансплантатом.

Прогноз хирургического лечения обычно благоприятный, но в некоторых случаях заболевание может рецидивировать; при этом проводят повторную кератопластику.

infoglaza.ruДифтерия органа зрения.

Клиническая картина

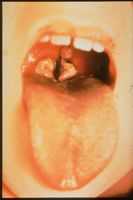

Самой тяжелой является дифтеритическая форма конъюнктивита. Заболевание начинается с резкого отека, уплотнения и гиперемии век. Через 2-3 дня веки становятся мягче, но усиливается гноетечение. Характерно появление пленок грязно-серого цвета на слизистой век, переходных складок, межреберном пространстве век. Пленки (полутвердый экссудат) плотно спаяны с подлежащей тканью, сдавливают сосуды, не отделяются от конъюнктивы и некротизируют ее. При попытке удаления пленок обнажается кровоточащая, изъязвленная поверхность. Могут увеличиваться и нагнаиваться предушные лимфатические узлы.

В первые 6-10 дней заболевания существует большая опасность изъязвления роговицы из-за присоединения вторичной инфекции. В это же время начинают отделяться некротические ткани и выделения из конъюнктивальной полости становятся более обильными.

В течение нескольких дней поверхность конъюнктивы становится красной, сочной, возникает опасность сращений между пальпебральной и бульварной поверхностями конъюнктивы (симблефарон). Формирующиеся в исходе заболевания рубцы могут быть причиной заворота век и трихиаза.

При дифтерии возможны и такие осложнения со стороны органа зрения, как: постдифтерийный паралич аккомодации и птоз (из-за токсического поражения глазодвигательного нерва); сходящееся косоглазие (в результате паралича отводящего нерва) и лагофтальм (из-за паралича лицевого нерва).

Значительно легче протекает ложнопленчатая форма дифтерийного конъюнктивита. Пленки нежные, беловатого цвета, поверхностные, легко снимаются. Роговица, как правило, в процесс не вовлекается. Наиболее легкая - катаральная форма дифтерийного конъюнктивита. Пленок не бывает, отмечается лишь гиперемия и отечность конъюнктивы.

Учитывая возможность образования пленок при конъюнктивитах другой этиологии, ведущее значение в диагностике дифтерийного конъюнктивита принадлежит бактериологическому исследованию отделяемого из конъюнктивальной полости и носоглотки. Следует дифференцировать С. diphtheriae от С. xerosis, с которым он морфологически идентичен. Однако в первую очередь диагностика дифтерийного конъюнктивита должна основываться на клинических и эпидемиологических данных.

Другими микроорганизмами, способными образовывать пленки, являются пневмококки, стрептококки, Н. aegyptius, гонококки, стафилококки, кишечная палочка и др.

Стрептококковый конъюнктивит возникает преимущественно у детей, нередко на фоне таких инфекций, как корь, скарлатина, коклюш и грипп. Стрептококки - грамположительные, неподвижные микроорганизмы, сферической формы, растущие в виде цепочек. Гемолитические стрептококки патогенны, негемолитические - являются сапрофи-тами.

Стрептококковый конъюнктивит у взрослых может сочетаться с рожистым воспалением (эризепилоидом), при котором поражается лицо и иногда кожа век. Это результат гемолитической стрептококковой инфекции кожи.

Т. Бирич, Л. Марченко, А. Чекина

Симптомы и течение дифтерийного конъюнктивита статья из раздела Офтальмология

Дополнительная информация:

Вирусные поражения глаз хорошо известны как офтальмологам, так и инфекционистам [Майчук Ю. Ф., Агеев В. Д.]. Аденовирусы и энтеровирусы вызывают заразные болезни, протекающие по типу эпидемических вспышек. Нередко эти больные получают лечение в инфекционных стационарах. Герпетическая инфекция относится к хроническим рецидивирующим заболеваниям, являющимся основной причиной понижения зрения и слепоты. Большинство вирусных заболеваний глаз имеют четко очерченную клиническую картину, позволяющую уже на основании анализа эпидемиологических данных и осмотра установить предварительный диагноз.

В клиническом плане условно выделяют три группы вирусных инфекций глаз:

• вирусные инфекции с преобладанием глазной симптоматики: герпесвирусная инфекция глаз, аденовирусные конъюнктивиты, кератоконъюнктивиты, эпидемический геморрагический конъюнктивит и др.;

• системные заболевания, при которых поражения глаз могут быть выражены: ветряная оспа, корь, краснуха, эпидемический паротит и др.;

• тяжелые системные заболевания вирусной природы, при которых изменения глаз легкие, не угрожающие зрению, исчезающие по мере улучшения общего состояния: заболевания, вызываемые вирусами ECHO, вирусами Коксаки, полиомиелита, тогавирусами и др.

Характер инфекционной патологии глаз за последние десятилетия существенно изменился. Благодаря разработке и применению новых антибиотиков и химиопрепаратов легче поддаются лечению бактериальные офтальмоинфекции, но при этом значительно и повсеместно участились вирусные поражения органа зрения [Агеев В. Д., Крумгольц В. Ф., Финогеев Ю. П.] . Среди вирусов центральное место в настоящее время принадлежит вирусам группы герпеса.

Возникновение офтальмологических симптомов при инфекционных заболеваниях происходит [Золотарева М. М. и др.]:

• в случае первичного заражения органа зрения (дифтерия, туберкулез конъюнктивы, твердый шанкр века, рожа, глазожелезистая форма туляремии, вирусные конъюнктивиты и др.);

• вследствие ослабления резистентности организма после перенесенных заболеваний (гриппа и др.) и активизации дремлющей инфекции (туберкулеза, малярии, бруцеллеза и др.);

• как результат уже развившейся в глазу инфекции, метастатическим путем, а также в случаях интоксикаций;

• в результате инвазионных поражений, приводящих к возникновению офтальмологических симптомов (офтальмогельминтозы, офтальмомикозы, офтальмомиазы);

• вследствие комбинации перечисленных факторов.

Дифференциальная диагностика инфекционных болезней на основании синдромального принципа с выделением очерченного признака является ведущей. Некоторые органные изменения, в том числе и поражение органа зрения, нередко входят в комплекс специфических признаков и синдромов. Однако диагностический алгоритм строится всегда на основании всех имеющихся признаков.

- Читать далее "Аденовирусные болезни глаз. Аденовирусный конъюнктивит"

Оглавление темы "Глаза при инфекциях":ДИФТЕРИЯ - острая инфекционная болезнь с воздушно-капельным механизмом передачи; характеризуется крупозным или дифтеритическим воспалением слизистой оболочки в воротах инфекции - в зове, носу, гортани, трахее, реже в других органах и общей интоксикацией.Этиология, патогенез. Возбудитель - токсигенная дифтерийная палочка, грамположительная, устойчивая во внешней среде. Патогенное действие связано с экзотоксином. Нетоксигенные коринебактерии непатогенны. Дифтерийная палочка вегетирует на слизистых оболочках зева и других органов, где развивается крупозное или дифторитическое воспаление с образованием пленок. Продуцируемый возбудителем экзотоксин всасывается в кровь и вызывает общую интоксикацию с поражением миокарда, периферической и вегетативной нервной системы, почек, надпочечников.Симптомы, течение. Инкубационный период-от 2 до 10 дней. В зависимости от локализации процесса различают дифтерию зева, носа, гортани, глаз и др.Дифтерия зева. Различают локализованную, распространенную и токсическую дифтерию зева. При локализованной форме образуются фибринозные пленчатые налеты на миндалинах. Зев умеренно гиперемирован, боль при глотании выражена умеренно или слабо, регионарные лимфатические узлы увеличены незначительно. Общая интоксикация не выражена, температурная реакция умеренная. Разновидностью этой формы является островчатая дифтерия зева, при которой налеты на миндалинах имеют вид небольших бляшек, нередко расположенных в лакунах. При распространенной форме дифтерии зева фибринозные налеты переходят на слизистую оболочку небных дужек и язычка;интоксикация выражена, температура тела высокая, более значительна и реакция регионарных лимфатических узлов. Токсическая дифтерия характеризуется резким увеличением миндалин, значительным отеком слизистой оболочки зева и образованием толстых грязно-белых налетов, переходящих с миндалин на мягкое и даже твердое небо. Регионарные лимфатические узлы значительно увеличены, окружающая их подкожная клетчатка отечная. Отек шейной подкожной клетчатки отражает степень интоксикации. При токсической дифтерии I степени отек распространяется до середины шеи, при II степени -до ключицы, при III степени-ниже ключицы. Общее состояние больного тяжелое, отмечаются высокая температура (39-40 гр. С), слабость, анорексия, иногда рвота и боль в животе. Наблюдаются выраженные расстройства сердечно-сосудистой системы. Разновидностью этой формы служит субтоксическая дифтерия зева, при которой симптомы выражены слабее, чем при токсической дифтерии 1 степени.Дифтерия гортани (дифтерийный, или истинный, круп) в последнее время встречается редко, характеризуется крупозным воспалением слизистой оболочки гортани и трахеи. Течение болезни быстро прогрессирующее. В первой катаральной (дисфонической) стадии, продолжающейся 1-2 дня, наблюдается повышение температуры тела, обычно умеренное, нарастающая осиплость голоса, кашель, вначале "лающий", затем теряющий свою звучность. Во второй (стенотической) стадии нарастают симптомы стеноза верхних дыхательных путей: шумное дыхание, напряжение при вдохе вспомогательной дыхательной мускулатуры, инспираторные втяжения уступчивых мест грудной клетки. Третья (асфиктическая) стадия проявляется выраженным расстройством газообмена - цианозом, выпадением пульса на высоте вдоха. потливостью, беспокойством. Если своевременно н0 оказывают врачебную помощь, больной умирает от асфиксии.Дифтерия носа, конъюнктивы глаз, наружных половых органов в последнее время почти не наблюдается.Характерны осложнения, возникающие главным образом при токсической дифтерии II и III степени, особенно п^и поздно начатом лечении. В раннем периоде болезни могут нарастать симптомы, сосудистой и сердечной слабости. Миокардит выявляется чаще на 2-й неделе болезни и характеризуется нарушением сократительной способности миокарда и его проводящей системы. Обратное развитие миокардита происходит относительно медленно. Миокардит - одна из причин смерти при дифтерии. Моно- и полирадикулоневриты проявляются вялыми периферическими парезами и параличами мягкого неба, наружных главных мышц, мышц конечностей, шеи, туловища. Опасность для жизни представляют парезы и параличи гортанных, дыхательных межреберных мышц, диафрагмы и поражение иннервационных приборов сердца. Могут возникать осложнения, обусловленные вторичной бактериальной инфекцией (пневмонии, отиты и др. ).Подтверждением диагноза служит выделение токси-генных дифтерийных палочек. Дифференцировать нужно от ангин, инфекционного мононуклеоза, "ложного крупа", пленчатого аденовирусного конъюнктивита (при дифтерии глаза).Лечение. Основной метод терапии - возможно наиболее раннее в/м введение противодифтерийной сыворотки в соответствующих дозах (табл. 12).При легких формах дифтерии сыворотку вводят однократно, при выраженной интоксикации (особенно при токсических формах) - в течение ряда дней. Во избежание анафилактических реакций проводят внутрикожную пробу с разведенной (1:100) сывороткой, при отсутствии в течение 20 мин реакции вводят 0,1 мл цельной сыворотки и через 30 мин - всю лечебную дозу.При токсических формах с целые дезинтоксикации проводится также неспецифическая патогенетическая терапия:внутривенные капельные вливания белковых препаратов(плазма, альбумин), а также неокомпенсана, гемодеза в сочетании с 10% раствором глюкозы; вводят предниэолон, кокарбоксилаэу, витамины. Постельный режим при токсической форме дифтерии в зависимости от ее тяжести должен соблюдаться 3-8 нед.При дифтерийном крупе необходимы покой, свежий воздух. Рекомендуются седативные средства (фенобарбитал, бромиды, аминазин - не вызывать глубокий сон). Ослаблению гортанного стеноза способствует назначение глюкокортикоидов. Применяют (при хорошей переносимости) парокислородные ингаляции в палатках-камерах. Хороший эффект может оказать отсасывание слизи и пленок из дыхательных путей с помощью электроотсоса. Учитывая частоту развития при крупе пневмонии (особенно у детей раннего возраста), назначают антибиотики. При тяжелом стенозе (при переходе второй стадии стеноза в третью) прибегают к назотрахеальной (оротрахеальной) интубации или нижней трахеостомии.При дифтерийном бактерионосительстве рекомендуют пе-роральное применение тетрациклина или эритромицина с одновременным назначением аскорбиновой кислоты; длительность лечения 7 дней.Профилактика. Активная иммунизация - основа успешной борьбы с дифтерией. Иммунизация проводится всем детям (с учетом противопоказаний) адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячной вакциной (АКДС) и адсорбированным дифтерийно-столбнячным анатоксином (АДС). Первичная вакцинация проводится начиная с 3-месячного возраста троекратно по 0,5 мл вакцины с интервалом 1,5 мес; ревакцинация той же дозой вакцины - через 1,5-2 года по окончании курса вакцинации. В возрасте 6 и 11 лет детей ревакцинируют только против дифтерии и столбняка АДС-М-анатоксином (препаратом с уменьшенным количеством антигенов). Больные дифтерией подлежат обязательной госпитализации. В квартире больного после его изоляции проводят заключительную дезинфекцию. Реконвалесцентов выписывают из больницы при условии отрицательного результата двукратного бактериологического исследования на токсигенные дифтерийные палочки; в детские учреждения они допускаются после предварительного двукратного бактериологического исследования. Бактерионосителям токсигенных дифтерийных папочек (детям и взрослым) разрешается посещать детскиэ учреждения, где все дети привиты против дифтерии, через 30 дней после установления бактерионосительства.

Источник: med-site.narod.ru hummoss.ucoz.ruДифтерия (diphtheria) — острая инфекционная болезнь, ха рактеризующаяся воспалительным процессом с образованием на слизистых оболочках различных органов фибринозных налетов и токсическим пораже нием преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем.

Дифтерия половых органов развивается у больных, страдающих дифтери ей зева, гортани, трахеи или носа. Отмечаются случаи изолированного пора жения слизистых оболочек половых органов.

Этиология. Возбудитель — дифтерийная палочка (Corynebacterium diphtheria). Расширение неправильной формы на одном конце клетки прида ет микроорганизму булавовидную форму. Внутри клеток находятся неравно мерно расположенные (часто вблизи полюсов клетки) зерна волютина (тельца Бабеша—Эрнста), служащие дифференциально-диагностическим признаком при идентификации дифтерийных палочек.

В окрашенных мазках дифтерийные палочки располагаются параллельно или под острым углом друг к другу. Растут на большинстве обычных лабора торных питательных сред, но значительно быстрее — на среде Леффлера. Дифтерийные палочки ферментируют некоторые углеводы с образованием кислоты, но без образования газа. Продуцируют сильнодействующий экзо токсин, который и обусловливает основные симптомы болезни.

Пути передачи. Заражение происходит при непосредственном контакте с больным или через инфицированные предметы. Дифтерия поло вых органов может присоединиться к ранее существовавшим воспалительным изменениям их слизистых оболочек или возникнуть вторично путем аутоинфицирования при поражении зева, носа, глаз.

Эпидемиология и общая патология. Чаще болеют дети, у которых поражаются (преимущественно изолированно) слизистые оболочки половых органов. Невосприимчивость к болезни зависит от нали чия специфического нейтрализующего антитоксина в крови и в тканях. Диф терия развивается только у лиц, не имеющих антитоксина или с низкой его концентрацией.

Токсин дифтерийных палочек адсорбируется слизистыми оболочками, вызывая разрушение их эпителия и поверхностную воспалительную реакцию. Выделяющийся фибрин образует конгломерат из некротизированного эпите лия, эритроцитов и лейкоцитов. Впоследствии на слизистых оболочках фор мируется «псевдомембрана» сероватого цвета. Попытка удалить ее приводит к разрыву капилляров и последующему кровотечению. Дифтерийные бакте рии, находящиеся в мембране, продолжают активно продуцировать токсин, который всасывается с последующим развитием поражений различных орга нов. Дифтерийная палочка не проникает активно в глубоко расположенные ткани и практически никогда в кровяное русло.

Клинические проявления. Кожные покровы половых орга нов больных имеют интенсивно-красную или синюшную окраску, плотно ин фильтрированы, что особенно характерно для дифтерии. Обычно в области вульвы имеются поверхностные, иногда более глубокие, круглые или непра вильного очертания язвы, покрытые беловатым или серо-желтым налетом. После снятия его остается слегка кровоточащая поверхность (яз венный вульвовагинит).

Из влагалища могут быть выделения серозного или серозно-кровянистого характера со зловонным запахом. Больные нередко задерживают мочеиспус- кание, так как моча, попадая на изъязвленную поверхность вульвы, вызывает резкую боль. Регионарные лимфатические узлы увеличены и болезненны.

Общее недомогание, повышение температуры тела необязательны. Но, если дифтерийное воспаление начинается и в дыхательных путях, развиваются ангина и лихорадка, затем присоединяются состояние прострации и одышка вследствие сужения дыхательных путей из-за образования пленки. Закупор ка их иногда приводит к удушью, если своевременно не произвести интуба цию или трахеотомию. В дальнейшем могут возникать расстройства зрения, нарушения сердечного ритма, глотания, моторики верхних и нижних конеч ностей в результате повреждения нервных волокон. Эти проявления имеют тенденцию к спонтанному исчезновению после излечения дифтерии. При развитии фибринозно-некротической формы воспаления при дифтерии вла галища наблюдаются полный или частичный некроз и отторжение слизистой с последующим образованием стеноза или атрезии влагалища.

Диагностика. Диагноз устанавливают на основании клинической картины и обнаружения дифтерийных палочек. Материал для исследований берут тампоном из носа, глотки и других предполагаемых очагов поражения до начала приема противомикробных препаратов.

В мазках, окрашенных по Граму или щелочным раствором метиленового синего, видны типичные палочки с утолщениями. На питательных средах (кровяной агар, среда Леффлера, теллуритовая среда) через 36—48 ч обна руживают колонии характерного вида, а в соскобах с этих колоний выявляют микроорганизмы с типичной для дифтерийной палочки морфологией.

Морфологическое сходство с бактериями дифтерии имеют так называе мые дифтероиды — С. Hoffmani, С. xerosis, С. pseudiphteriae. У всех выде ленных микроорганизмов, сходных с дифтерийными бактериями, следует про верять вирулентность, прежде чем считать диагноз дифтерии подтвержденным бактериологически. При этом недопустимо ради лабораторных исследований задерживать специфическое лечение, если клиническая картина заболевания сходна с дифтерией.

Лечение. При подозрении на дифтерию необходима сроч ная госпитализация. Внутримышечно или внутривенно больному вводят антитоксин в дозе от 20 000 до 100 000 ЕД после соответствующей проверки на гипер чувствительность. Антитоксин вводят в день установления клинического ди агноза. Повторно препарат назначать не следует. В легких случаях использу ют внутримышечное его введение.

Рекомендуют противомикробные препараты (пенициллин, эритромицин). Хотя они и не убивают дифтерийные бактерии, но угнетают их рост, прекра щают выработку токсина, а также нивелируют сопутствующую микробную флору.

Профилактика. Главная цель профилактической работы — огра ничение циркуляции среди населения токсичных дифтерийных бактерий и поддержание максимально высокого уровня активной иммунизации.

Чтобы свести к минимуму возможность распространения дифтерии, больных изолируют и предпринимают все усилия для удаления бактерий из организма.

www.medicus.ru

Диффузные воспалительные заболевания соединительной ткани и сосудов ..

Коллагеноз, Болезнь Соединительной Ткани Диффузная (Connective-Tissue Disease) — заболевание, характеризующееся воспалительными изменениями в соединительной ткани, которые фактически могут развиваться в любой системе организма. Ранее эти заболевания назывались коллагенозом (collagen diseases) (свое название диффузные болезни … Медицинские термины

КОЛЛАГЕНОЗ, БОЛЕЗНЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ДИФФУЗНАЯ — (connective tissue disease) заболевание, характеризующееся воспалительными изменениями в соединительной ткани, которые фактически могут развиваться в любой системе организма. Ранее эти заболевания назывались коллагенозом (collagen diseases) (свое … Толковый словарь по медицине

Заболевания женских половых органов — подразделяют на (1) дисгормональные (сопровождающиеся гиперпластическими, дистрофическими и атрофическими процессами), (2) воспалительные и (3) опухолевые. Нередко диагноз заболевания может быть поставлен только на основании морфологического … Википедия

Сердце — I Сердце Сердце (лат. соr, греч. cardia) полый фиброзно мышечный орган, который, функционируя как насос, обеспечивает движение крови а системе кровообращения. Анатомия Сердце находится в переднем средостении (Средостение) в Перикарде между … Медицинская энциклопедия

Лёгкие — I Легкие (pulmones) парный орган, расположенный в грудной полости, осуществляющий газообмен между вдыхаемым воздухом и кровью. Основной функцией Л. является дыхательная (см. Дыхание). Необходимыми компонентами для ее реализации служат вентиляция … Медицинская энциклопедия

Эндокардит — I Эндокардит Эндокардит (endocarditis: греч. endo внутри + kardia сердце + itis) воспаление эндокарда (внутренней оболочки сердца). В большинстве случаев Э. не бывает изолированным, сочетаясь с миокардитом, иногда также с перикардитом (при … Медицинская энциклопедия

Кардиомиопати?и — (греч. kardia сердце + mys, myos мышца + pathos страдание, болезнь) группа болезней сердца, общим для которых является избирательное первичное поражение миокарда неизвестной этиологии, патогенетически не связанное с воспалением, опухолью, … Медицинская энциклопедия

Кожа — I Кожа (cutis) сложный орган, являющийся наружным покровом тела животных и человека, выполняющий разнообразные физиологические функции. АНАТОМИЯ И ГИСТОЛОГИЯ У человека площадь поверхности К. равна 1,5 2 м2 (в зависимости от роста, пола, … Медицинская энциклопедия

Нефроти?ческий синдро?м — (syndromum nephroticum; греч. nephros почка) неспецифический симптомокомплекс, характеризующийся массивной протеинурией (5 г и более в сутки) и нарушениями белково липидного и водно солевого обмена, проявляющимися гипоальбуминемией, … Медицинская энциклопедия

Перикардит — I Перикардит (pericarditis; анат. pericardium околосердечная сумка + itis) воспаление серозной оболочки сердца. В клинической практике к П. относят нередко и такие поражения Перикарда, в частности при заболеваниях крови и опухолях, которые в … Медицинская энциклопедия

Тонзиллит хронический — I Тонзиллит хронический (tonsilitis chronica: лат. tonsilla миндалевидная железа + itis; синоним амигдалит) хроническое воспаление небных миндалин. Чаще встречается у детей, крайне редко у лиц старше 60 лет. Этиология. Среди разнообразных … Медицинская энциклопедия

dic.academic.ruСледующие статьи

- Как пользоваться контактными линзами. Как портят зрение детям. Как правильно смотреть телевизор.

- Причины зрительных дисфункций. Причины ухудшения зрения. Про гимнастику для глаз.

- Конъюнктивит Краткое описание. Коррекция слабовидения у детей. Косоглазие.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как лечить катаракту глаза биоптроном

Как лечить катаракту глаза биоптроном  Как наносить подводку для глаз

Как наносить подводку для глаз  Где оперировать катаракту

Где оперировать катаракту