Неполная осложненная катаракта обоих глаз

Слово "катаракта" мало что значит само по себе и не может быть определяющим в тактике.

Насколько сильно зрение у Вас снижено именно за счёт помутнений в хрусталике и насколько выражены эти помутнения, их расположение относительно зрительной оси, или зрение снижено в большей степени от дегенеративных изменений в центральной сетчатке из-за высокой миопии (тогда убрав катаракту зрение может не улучшиться), или за счёт амблиопии, если миопии была врождённой и недостаточно корригированной, какова острота зрения с коррекцией, где описание глазного дна или его фото, данные периметрии, каково внутриглазное давление, почему нет сканов осмотра врача? Вот в чём вопросы.

Ретиналамин колоть ни в коем случае не надо, если не хотите повышения риска перфорации глазного яблока при столь высокой миопии, применяя неэффективный препарат.

Эмоксипин- пустышка. А лютакс лишь бы только [ Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи ]

Но если всё же катаракта есть, то хирургия на обоих глазах может быть предпочтительна с двух точек зрения:

-лечение катаракты.

-рефракционная цель (уменьшение степени миопии).

Лазерная коррекция зрения вряд ли Вам подходит сейчас.

ВОПРОС

Зарегистрированный пользователь

Моей мама 55 лет. в выписке из мед. карты. Рефрактометрия: 0D -14 .0 SРh, -3.7 Суl, Ах 10. OS -12.2, -1.2, 164. Острота зрения: OD 0.03 c корректир. сферой -14.00 цил. -3,5 ось 0,35. OS 0.01 c корректир. сферой -12.00 цил. -1,25 ось 0,30. Биометрия: OD 27.89 ВГД 19; OS 28.24 ВГД 21. ЭФИ: OD фосфен 90 лабильность 40 КЧСМ. OS фосфен 90 лабильность 41 КЧСМ.

Диагноз:

1 Подозрение на глаукому левого глаза.

2 Миопия III ст. хориоретинальная, сложный миопический астигматизм обоих глаз.

3 Деструкция стекловидного тела обоих глаз.

4 Неполная осложненная катаракта обоих глаз.

Зрение падает с детства. Светобоязнь. 10 лет назад на один глаз делали лазерную коагуляцию. Никаких др. методов кроме этого не предлагали. На втором глазу коагуляции не было в связи с чем сейчас идет отслоение сетчатки.

симптомы следующие.

1. Ношение очков для дали.

2. Дообследование в глаукомном кабинете с целью остановить полную слепоту.(поставили на очередь на октябрь 2009).

3. Квинакс по 1к. 3 р/д. в оба глаза - 1 мес, курсами.

Сказали, что операции никакие не помогут и ничего сделать невозможно. Ни одна операция ( на катаракту и др.) не даст результата.

кроме того делали УЗИ зрительного нерва: частично отрафированы волоски зрительного нерва. пожалуйста помогите чем можете. Заранее огромное спасибо.

Факоэмульсификация осложненной катаракты при близорукости высокой степени в глазу с факичной ИОЛ (клинический случай)

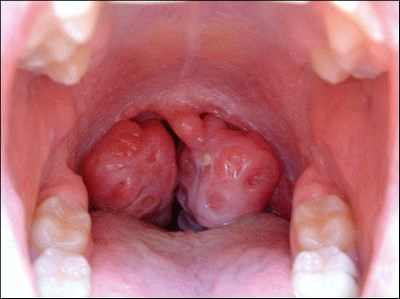

Рис. 1. Фото глаза пациента Б. с заднекамерной ФИОЛ через 20 лет после ее имплантации

Рис. 2. Тот же глаз на 3 день после удаления ФИОЛ, факоэ-мульсификации катаракты с имплантацией ИОЛ

Одним из методов коррекции аметропий высокой степени является имплантация факичных интраокулярных линз (ФИОЛ) [1–5]. Факичные линзы имплантируют без удаления естественного хрусталика в заднюю или переднюю камеру глаза, что позволяет сохранить способность глаза видеть предметы и вблизи, и вдаль. На сегодняшний день чаще всего применяют заднекамерные модели факичных линз «implantable contact lens» (ICL) (STAAR, CIBA Vision), которые устанавливаются непосредственно за радужкой перед хрусталиком.

Опорные элементы переднекамерных линз располагаются в углу передней камеры или на радужке.

При необходимости факичные линзы могут быть извлечены из глаза, не нарушая его структуры. Поэтому данное вмешательство считается обратимой операцией.

Преимуществом заднекамерных ФИОЛ является отсутствие контакта ИОЛ с роговицей, что предотвращает появление ее дистрофических изменений. Однако частыми осложнениями применения заднекамерных ФИОЛ являются катаракта и синдром пигментной дисперсии, причиной которых служит контакт с хрусталиком или радужкой пациента, что может иметь место при неправильном выборе размера линзы или узкой задней камере глаза.

В данной статье нами представлен клинический случай экстракции осложненной катаракты после имплантированной более 20 лет назад факичной линзы.

Под наблюдением находился больной Б. 56 лет, который был госпитализирован с жалобами на низкое зрение обоих глаз, затуманивание, периодические боли в глазу. Пациент с детства страдал слабовидением вследствие близорукости высокой степени -15,0 дптр. В последующем являлся членом Всесоюзного общества слепых и работал на одном из его предприятий. В 1983 г. в возрасте 36 лет был оперирован в Оренбургском центре МНТК «Микрохирургия глаза», на оба глаза проведена имплантация заднекамерной ФИОЛ. Со слов пациента, на протяжении более 15 лет после операции зрение оставалось стабильным и достаточно высоким. Ухудшение зрения стал отмечать в течение последних 5 лет.

При биомикроскопическом осмотре оба глаза были спокойными (рис. 1 см. в Приложении с. 284).

Роговица была прозрачной во всех слоях. Передняя камера мелкая: OD/OS — 1,35/1,82 мм. Зрачок неправильной формы, расширен, подтянут книзу, обширная колобома радужки диаметром 4-5 мм на 12 часах. Отмечались выраженные дистрофические изменения радужки, распыление пигмента на поверхности линзы, наблюдалась вялая реакция зрачка на свет. Факичная ИОЛ находилась в задней камере. Определялся локальный контакт линзы с передней капсулой хрусталика.

В хрусталиках выявлялись помутнение передней капсулы и неполное помутнение вещества хрусталика, более выраженное в переднем субкортикальном слое. Наблюдалась выраженная деструкция стекловидного тела. Рефлекс с глазного дна был слабым, детально офтальмоскопировать не удалось. Острота зрения до операции составила 0,03/0,01, не корригировала. Длина глазного яблока OD/OS — 26,78/29,31 мм. Средняя преломляющая сила роговицы по данным кератометрии OD/OS — 44,12/44,82 дптр. Плотность эндотелиальных клеток OD/OS — 1625/1956 кл/мм². Внутриглазное давление (ВГД) составило OD/OS — 22/28 мм рт.ст. на фоне гипотензивных препаратов.

Поля зрения были значительно сужены и соответствовали далеко зашедшей стадии глаукомы.

На основании проведенных исследований больному был выставлен диагноз: OU — неполная осложненная катаракта, высокая осложненная миопия, гиперфакия. Вторичная далеко зашедшая субкомпенсированная глаукома.

Было очевидно, что для сохранения остаточных зрительных функций пациенту необходимо нормализировать ВГД. Снижение зрения также было обусловлено помутнением хрусталиков. Было принято решение провести хирургическое вмешательство — удаление факичной ИОЛ одномоментно с факоэмульсификацией катаракты и имплантацией заднекамерной ИОЛ Centerflex (Rayner) сначала на левом, затем на правом глазу. В течение 3 дней проводилась предоперационная подготовка, гипотензивная и противовоспалительная терапия.

Техника операции. Обработка операционного поля стандартная. Анестезия субтеноновая 2% раствором лидокаина. Выполнены парацентезы на 3 и 9 часах, тоннельный разрез длиной 2,5 мм на 12 часах. После введения в переднюю камеру 1% раствора мезатона зрачок расширился умеренно до 5 мм. Двумя шпателями факичная ИОЛ была выведена из задней камеры в переднюю. Ширина гаптики линзы составила 8 мм. Тоннельный разрез роговицы на 12 часах был увеличен до 4,0 мм.

Левый верхний гаптический элемент был выведен и фиксирован пинцетом в ране, затем ножницами Vannas начато разрезание линзы по длинной оси, при этом разрезаемая половина одномоментно выводилась из раны. Разрезание линзы не было завершено до конца таким образом, что между половинами оставалась небольшая перемычка. При выведении в рану первой половины разрезаемой линзы, последняя потянула и вывела в рану вторую, таким образом линза была эксплантирована из глаза. Глубина передней камеры во время операции поддерживалась вискоэластиком Healon.

Для проведения факоэмульсификации были сформированы тоннельный разрез 2,5 мм на 9 часах и новый парацентез на 7 часах. Тоннельный разрез на 12 часах длиной 4 мм был герметизирован наложением шва (нейлон 10/0). ФЭК была выполнена по стандартной методике, заднекамерная ИОЛ Centerflex (Rayner) была имплантирована в капсульную сумку. Расчет линзы произведен по формуле SRK-T, рефракция цели минус 1,5 дптр.

Проведена интраоперационная гониоскопия: визуализировались открытый, широкий угол передней камеры (УПК) и умеренно выраженная пигментация трабекулярной зоны. В нижнем квадранте отмечался выраженный фиброз корня и прикорневой зоны радужки с васкуляризацией, переходящий в область УПК, где фиброзная ткань прикрывала практически все структуры угла.

Попытка центрации зрачка и придания более округлой формы путем потягивания радужки пинцетом не привела к успеху из-за вышеуказанных изменений радужки. Открытие УПК и наличие умеренно выраженных изменений в остальной зоне угла после удаления ФИОЛ и собственного хрусталика позволила рассчитывать на нормализацию гидродинамики глаза без проведения антиглаукоматозного компонента операции.

Для придания более округлой формы и центрального положения зрачка, предотвращения светорассеивания и засвета через большую базальную колобому радужки на 12 часах, последняя была ушита наложением одного узлового шва (полипропилен 10/0) способом закрытой иридопластики.

Результаты и обсуждение. В первый день после операции биомикроскопически наблюдался транзиторный отек роговицы, который был нивелирован к 3 дню (рис. 2 см. в Приложении с. 284).

Острота зрения составила 0,03, не корр. ВГД — 13 мм рт.ст. Швы роговицы чистые, состоятельные.

Глубина передней камеры левого глаза достигла 3,5 мм. Визуализировался округлой формы зрачок, децентрированный книзу, фиброз стромы радужки в нижнем секторе. ИОЛ располагалась в капсульном мешке и занимала правильное положение. Отмечались деструкция в стекловидном теле и выраженные дистрофические изменения на глазном дне, особенно в заднем полюсе, бледный диск зрительного нерва с краевой глаукоматозной экскавацией.

Факичная ИОЛ, находясь в глазу в течение 20 лет, не вызывала беспокойств у пациента, обеспечивала удовлетворительные зрительные функции. Однако отсутствие регулярного наблюдения за пациентом не позволило своевременно решить вопрос об эксплантации линзы. Развились характерные для данного типа ФИОЛ осложнения: дисперсия пигмента радужки, появились вторичные изменения радужки и угла передней камеры, развилась глаукома. Базальная колобома на 12 часах предназначалась для профилактики гидродинамических нарушений и вторичной глаукомы. Относительная сохранность структур УПК в зоне функционирования колобомы подтверждают целесообразность её выполнения при имплантации ФИОЛ данного типа. Можно предположить, что колобома первоначально не имела таких больших размеров, но из-за фиброза радужки и подтягивания зрачка книзу увеличилась. Мелкая передняя камера, вероятно, также сыграла свою роль в увеличении первоначальных размеров колобомы. В данном случае нами был предпринят стандартный подход: это удаление заднекамерной ФИОЛ с экстракцией катаракты и имплантацией ИОЛ. Операция привела к нормализации ВГД и позволила рассчитывать на сохранение остаточного зрения у пациента.

Вывод. Данный клинический случай демонстрирует эффективность коррекции миопии высокой степени заднекамерными факичными ИОЛ.

Однако длительное пребывание факичной ИОЛ в глазу может быть небезопасным ввиду возможного развития вторичной глаукомы. Данное обстоятельство свидетельствует о необходимости постоянного динамического наблюдения за пациентами с факичными ИОЛ, а в случае необходимости — своевременного удаления линзы для предотвращения потери зрительных функций.

Без названия

Осложненная неполная катаракта. Выбор ИОЛ и метода удаления катаракты

Выбор ИОЛ и метода удаления катаракты Пытаюсь решить, что делать со своей катарактой: какие ИОЛ ставить, какой способ удаления лучше и в какую клинику податься. Обитаю в Москве, 25 лет.

Последний раз у офтальмолога был в 2009, результаты осмотра такие (надеюсь, правильно расшифровал):

Цитата:

OD 0,16 с Sph(-) 3,0 = 0,8

OS 0,16 с Sph(-) 1,0 Cyl(-) 1,0 ax 178° = 0,8

Хрусталик: неравномерные начальные помутнения

Заключение: миопия средней степени OD, сложный миопический астигматизм

OS, неполная осложнённая катаракта обоих глаз. Хочется выбрать самый лучший из доступных в Москве вариантов. Стоимость значения не имеет. Но, похоже, такого, чтобы просто пришёл, отдал максимальные деньги и всё сделали по высшему разряду - нет. Понимаю, что всё сильно зависит от особенностей моих глаз, но всё-таки хочется понимать разницу и знать о каких-то общих рекомендациях.

Если я правильно понял, на один глаз, как минимум, придётся ставить Toric-линзу для исправления астигматизма. И хочется поставить такие линзы, с которым не нужны очки. В остальном пока сплошная неопределённость. Понимаю, что лучше проконсультироваться у самих врачей после осмотра, но предварительно хочется отфильтровать клиники, куда можно сходить, а на какие времени лучше не тратить.

Линзы

Никак не могу разобраться с моделями линз AcrySof. Вот вроде бы есть псевдо-мульти-фокальная ReSTOR. Но, судя по всему, она бывает с различными модификациями. В некоторых клиниках в прайсах добавляют метку IQ в названии. Если я правильно понимаю, это означает асферичность линзы, что даёт меньше аберраций при ярком свете. Все ли ReSTOR’ы (в том числе и Toric, исправляющие астигматизм) являются асферичными?

Также, в большинстве описаний ReSTOR’а сказано, что линза двух-фокусная, то есть формирует две картинки: одна - с фокусом на дальнее расстояние, другая - на близкое. И мозг уже должен решать какую из них использовать. А что со средним расстоянием (при сидении за компьютером, например)?

Стоит ли думать об аккомодирующей линзе Crystalens? Долговечна ли она? Чем хуже/лучше псевдо-мульти-фокальных? Просто описание читаешь - и там прямо всё так прекрасно. Но, вроде бы, с ними больше аберраций и фокусировка на близкие расстояния хуже. А ещё есть несколько модификаций - HD с лучшим близким фокусом и асферичная AO. А какие у нас ставят (в том же Эксимере) - непонятно.

Есть вот ещё какие-то линзы Carl Zeiss (в прайсе у Яковлева и Леге Артис), где явно написано про среднее расстояние. Это важно или ReSTOR’ы в этом плане точно такие же? Кстати, а никто не знает, какие именно модели там ставят? Видел упоминание в другом топике про AT LISA (которые вроде как считаются покруче ReSTOR’а) - не их ли?

Метод удаления

Судя по списку в Центре восстановления зрения, способов удаления катаракты - тьма - и прямо вот все самые лучшие, передовые, щадящие и новые:- MICS через микро-прокол в 1.8мм. Делается только на системе Stellaris и вроде как ЦВЗ - единственная клиника, где такое возможно. Похоже, что при таком методе можно использовать только ограниченный набор линз.

- Фемтосекундный лазер - на всех этапах операции используется лазер, что увеличивает точность и уменьшает риск осложнений и ошибок. Опять же, других клиник, где такое возможно не нашёл.

- Aqualase - дробление хрусталика жидкостью, что снижает травматичность глаза. Делается на комплексе Infiniti. У Эксимера такая штука тоже есть. Не подходит для запущенных катаракт.

- Торсионный ультразвук. Тоже делается на аппарате Infiniti.

Что из этого лучше выбрать? Есть ли реальная разница и преимущества у этих способов или лучше делать традиционную факоэмульсификацию у хорошего хирурга и не заморачиваться?

Источники:

, , ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Народные способы чистки почек

Народные способы чистки почек  Макияж на вечеринку для зеленых глаз

Макияж на вечеринку для зеленых глаз  Приснилась подводка для глаз

Приснилась подводка для глаз  Макияж для глаз как у валерии

Макияж для глаз как у валерии  Искусство курации пациента со стенокардией: новые грани

Искусство курации пациента со стенокардией: новые грани  Макияж глаз без туши для ресниц

Макияж глаз без туши для ресниц