Физиологический нистагм и его виды

Физиологический нистагм и его виды.

Нистагм - это непроизвольные повторяющиеся колебательные движения одного или обоих глазных яблок. Движения могут быть как толчкообразными так и маятникообразными. Нистагм зачастую служит причиной низкой остроты зрения. Эта патология имеет не слишком большое распространение - один случай приходится примерно на 10000 человек. Врождённый нистагм встречается ещё реже. Различают физиологический и патологический нистагм.

Физиологический нистагм глаз появляется у здоровых людей под воздействием каких-либо раздражителей, он подразделяется на три вида. Давайте рассмотрим их подробно.

Оптокинетический нистагм возникает тогда, когда человек наблюдает за быстро перемещающимися предметами, например, когда смотрит из окна поезда. В этом случае движения глазных яблок направлены в противоположную сторону движения предметов.

Нистагм при крайнем отведении глаз - ещё один вид физиологического нистагма. При максимальном отведении глаз в одну из сторон, отмечаются мелкоразмашистые колебательные движения глазных яблок. Причиной этого является быстрая утомляемость глазных мышц.

Произвольный нистагм - чаще возникает при сильном нервном напряжении. У детей может проявиться во время истерики.

Патологический нистагм - нарушение в механизме зрительной фиксации, которое может быть врождённым, а также являться следствием нарушений в лабиринте внутреннего уха либо в участках мозга, ответственных за регулировку движения глаз.

В зависимости от характера движений глазных яблок различают маятникоподобный, ритмичный и смешанный тип нистагма. При маятникоподобном нистагме фазы колебательных движений равны по величине, при ритмичном - одна фаза быстрая, а другая - медленная. Смешанный тип характеризуется маятникоподобными колебаниями при взгляде вперёд и ритмичными при взгляде в сторону.

Нистагм классифицируется по видам и в зависимости от направления колебаний глазного яблока. Различают горизонтальный, вертикальный, ротаторный и диагональный нистагм. Чаще всего встречается именно горизонтальное колебание глазных яблок.

Основными причинами нистагма у детей являются:

Если причиной нистагма стало наследственное заболевание, говорят о врождённом нистагме. Он обычно проявляется на втором или третьем месяце жизни ребёнка. Нистагм у новорожденных проявляется не сразу. В течение первого месяца после рождения взгляд малышей блуждает, они не могут сфокусировать его на предмете, но уже через месяц ситуация меняется. Если же глаза малыша продолжают блуждать, это является патологией, в таком случае говорят о врождённом нистагме.

Зачастую нистагм у детей до года врачи воспринимают как временные отклонения от нормы или как проблему косметическую, связывая это с недоразвитием зрительного аппарата. Поэтому в вопросе, касающемся раннего начала лечения нистагма, мнения врачей расходятся. Среди рекомендаций невропатологов можно услышать, что нистагм пройдёт сам собой. Это и является причиной того, что детей до года не лечат, а только наблюдают оба специалиста - окулист и невропатолог.

Прежде чем приступить к лечению ребёнка, его нужно тщательно обследовать. Офтальмолог исследует не только глазное дно, оценивает, в каком состоянии находится зрительный нерв, но и тщательно изучает зрительно-нервный аппарат от сетчатки глаза до самой коры головного мозга. Это возможно благодаря так называемому электрофизиологическому исследованию. Огромную роль играет сотрудничество окулиста с невропатологом. Для оценки состояния центральной нервной системы невропатолог может порекомендовать пройти дополнительные исследования - МРТ, ЭЭГ и другие, что поможет определить подходящую тактику лечения.

Если в ходе обследования выяснится, что имеют место сопутствующие патологии, ребёнку назначают ношение очков. Параллельно с этим проводят аппаратное лечение для повышения остроты зрения, которое включает в себя разные способы стимуляции зрительной системы. Аппаратное лечение проводится в условиях стационара два раза в год. Хирургический способ лечения нистагма позволяет значительно сократить частоту и амплитуду глазных колебаний. Дети с нистагмом находятся под наблюдением офтальмолога до подросткового возраста.

Хотя нистагм у ребёнка - довольно серьёзная глазная патология, если начать лечение вовремя, то можно достичь хороших результатов. Почти в 90% случаев лечение горизонтального нистагма оказывается успешным.

budlaska.ru

Физиология век.

Наблюдения за жизнедеятельностью организма производились с незапамятных времен. За 14-15 веков до н.э. в Древнем Египте при изготовлении мумий люди хорошо знакомились с внутренними органами человека. В гробнице врача фараона У нас изображены древние медицинские инструменты. В Древнем Китае только по пульсу удивительно тонко различали до 400 болезней. В IV-У веке до н. э. там было развито учение о функционально важных точках тела, которое в настоящее время явилось основой для современных разработок рефлексотерапии и иглоукаливания, Су-Джок терапии, тестирования функционального состояния скелетных мышц спортсмена по величине напряженности электрического поля кожи в биоэлектрически активных точках над ними. Древняя Индия прославилась своими особыми растительными рецептами, воздействием на организм упражнениями йоги и дыхательной гимнастики. В Древней Греции первые представления о функциях мозга и сердца высказывали в IV-V веке до н. э. Гиппократ и Аристотель, а в Древнем Риме во 11 веке до н.э.— врач Гален.

Однако, как экспериментальная наука, физиология возникла в XVII веке нашей эры, когда английский врач В. Гарвей открыл круги кровообращения. В этот же период французский ученый Р. Декарт ввел понятие рефлекс, описав путь внешней информации в мозг и обратный путь двигательного ответа. Работами гениального русского ученого М. В. Ломоносова и немецкого физика Г. Гельмгольца о трехкомпонентной природе цветного зрения, трактатом чеха Г. Прохазки о функциях нервной системы и наблюдениями итальянца Л. Гальвани о животном электричестве в нервах и мышцах отмечен ХУШ век. В ХІХ веке разработаны представления английского физиолога Ч. Шеррингтона об интегративных процессах в нервной системе, изложенные в его известной монографии в 1906 г. Проведены первые исследования утомления итальянцем А. Моссо. Обнаружил изменения постоянных потенциалов кожи при раздражениях у человека И. Р. Тарханов.

В XIX в. работами «отца русской физиологии» И. М. Сеченова заложены основы развития многих областей физиологии — изучение газов крови, процессов утомления и «активного отдыха», а главное — открытие в 1862 году торможения в центральной нервной системе и разработка физиологических основ психических процессов человека, показавших рефлекторную природу поведенческих реакций человека. Дальнейшая разработка идей И. М. Сеченова шла двумя путями. С одной стороны, изучение тонких механизмов возбуждения и торможения проводилось в Санкт-Петербургском Университете Н. Е. Введенским. Им создано представление о физиологической лабильности как скоростной характеристике возбуждения и учение о парабиозе как общей реакции нервно-мышечной ткани на раздражение. В дальнейшем это направление было продолжено его учеником А. А. Ухтомским, который, изучая процессы координации в нервной системе, открыл явление доминанты и роль в этих процессах усвоения ритма раздражений. С другой стороны, в условиях хронического эксперимента на целостном организме, И. П. Павлов впервые создал учение об условных рефлексах и разработал новую главу физиологии — физиологию высшей нервной деятельности. Кроме того, в 1904 г. за свои работы в области пищеварения И. П. Павлов, одним из первых русских ученых, был отмечен Нобелевской премией. Физиологические основы поведения человека, роль сочетанных рефлексов были разработаны В. М. Бехтеревым.

Крупный вклад в развитие физиологии внесли и другие выдающиеся отечественные физиологи: основатель эволюционной физиологии и адаптологии академик Л. А. Орбели, изучавший условно-рефлекторные влияния коры на внутренние органы акад. К. М. Быков, создатель учения о функциональной системе акад. П. К. Анохин, основатель отечественной электроэнцефалографии — акад. М. Н. Ливанов, разработчик космической физиологии — акад. В. В. Ларин, основатель физиологии активности — Н. А. Бернштейн и многие др.

В области физиологии мышечной деятельности следует отметить основателя отечественной физиологии спорта — проф. А. Н. Крестовникова, написавшего первый учебник по физиологии человека для физкультурных вузов страны и первую монографию по физиологии спорта, а также широко известных ученых — проф. Е. К. Жукова, В. С. Фарфеля, Н. В. Зимкина, А. С. Мозжухина и многих др., а среди зарубежных ученых — П.-О. Астранда, А. Хилла, Р. Гранита, Р. Маргария и др.

lifeinhockey.ruФизиология обязана своим возникновением потребностям медицины, а также стремлению человека познать себя, сущность и проявления жизни на различных уровнях ее организации. Потребность сохранения жизни человека была на всех этапах его развития, и уже в древние времена формировались элементарные представления о деятельности организма человека, являясь обобщением накопленного опыта человечества. Отец медицины Гиппократ (460— 377 гг. до н. э.) представлял организм человека как некое единство жидких сред и психического склада личности, подчеркивал связь человека со средой обитания и то, что движение является основной формой этой связи. Это определяло его подход к комплексному лечению больного. Аналогичный в принципе подход был характерен для врачей древнего Китая, Индии, Ближнего Востока и Европы.

В средние века господствовали далекие от реалий представления, основанные на постулатах римского анатома Галена, и засилие церкви определило неопределимую преграду между телом и душой.

Эпоха Возрождения (XVI—XVII века) с ее возросшими потребностями общественного производства пробудила к жизни науку и культуру, а несомненные успехи физики и химии, обращение к ним врачей определили стремление объяснить деятельность организма человека на основе происходящих в нем химических (ятрохимия) и физических (ятрофизика) процессов. Однако уровень знаний наук того времени, конечно же, не мог составить сколько-нибудь полное и адекватное представление о физиологических функциях.

Вместе с тем изобретение микроскопа и углубление знаний о микроскопическом строении тканей животных побуждает к исследованию функционального назначения открываемых структур. Успехи химии и изучения кругооборота веществ в природе направляют интересы человека к судьбе поступающих в его организм веществ, что становится предметом исследовательского интереса. Совершенствование точных наук, естествознания в целом и философии определяет обращение человеческой мысли к механизмам движения. Так, Р. Декарт (1596— 1650) формулирует рефлекторный принцип организации движений, в основе которого лежит побуждающий их стимул.

Особое место в науке о человеке сыграло открытие английским врачом В. Гарвеем (1578—1657) кровообращения. Обладая обширными анатомическими знаниями, В. Гарвей проводил экспериментальные исследования на животных и наблюдения на людях, основал физиологию как науку, основным методом которой является эксперимент. Официальной датой возникновения физиологии человека и животных как науки принят 1628 г. — год выхода в свет трактата В. Гарвея «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных». Это произведение послужило стимулом к изучению деятельности организма в экспериментах на животных как основного объективного источника знаний.

В XVII веке выполняется ряд исследований по физиологии мышц, дыхания, обмена веществ. В Европе в XVIII веке возникает учение о «животном электричестве» (Л. Гальвани, 1737—1798), переросшее в один из ведущих разделов современной науки — электрофизиологию. Получает дальнейшее развитие принцип рефлекторной деятельности (И. Прохаска, 1749—1820). Вносится много ценного в понимание деятельности систем кровообращения (С. Хелс, 1667—1761), дыхания (Д. Пристли, 1733—1804), обмена веществ (А. Лавуазье, 1743—1794).

В этот период открывается Российская академия наук (1724), где Д. Бернулли выполнил первые в России экспериментальные исследования движения крови по кровеносным сосудам. В России солидные физиологические открытия сделаны М. В. Ломоносовым (1711—1765).

XIX век — период расцвета аналитической физиологии, когда были сделаны выдающиеся открытия практически по всем физиологическим системам. Это происходило одновременно с бурным ростом естествознания, обретением фундаментальных знаний о природе: открытие закона сохранения энергии, клеточного строения организмов, формирование основ учения об эволюции жизни на Земле. Особое значение в развитии физиологии сыграли новые методические подходы и изобретения выдающихся физиологов той поры, о чем сказано в предыдущем разделе. Все это определило в середине XIX века выделение физиологии в самостоятельную науку. В университетах России, Англии создаются физиологические лаборатории, интенсифицируются физиологические исследования в Европе.

Во второй половине XIX века — начале XX столетия физиология в России становится одной из передовых в мировой науке, в чем выдающуюся роль сыграли столичные школы И. М. Сеченова (1829—1905), И. П. Павлова (1849—1936), известные школы Казани, Киева, Одессы, Томска, Екатеринбурга. Российская наука при всей ее самобытности, методологической оригинальности поддерживала теснейшие творческие связи с ведущими физиологическими школами Западной Европы, а затем и Америки.

XX век — период интеграции и специализации наук, не обошел величайшими открытиями и физиологию. В 40—50-х годах утверждается мембранная теория биоэлектрических потенциалов (А.Л. Ходжкин, Э.Ф.Хаксли, Б. Катц). Роль этой теории в установлении ионных механизмов возбуждения нейронов в 1963 г. отмечается Нобелевской премией (Д. К. Экклс, Э. Ф. Хаксли, А. Л. Ходжкин). Делаются принципиальные открытия в области цитофизиологии и цитохимии.

Конец XIX и начало XX века — период определяющих успехов в области физиологии нервов и мышц как возбудимых тканей (Дюбуа-Реймон, Э. Ф. Пфлюгер, П. Г. Гейденгайн, Ю. Бернштейн, Г. Л. Гельмгольц). В России особенно заметные исследования в этом разделе науки выполняются Н. Е. Введенским (1852—1922),

А. И. Бабухиным (1835—1891), Б. Ф. Вериго (1860—1925),

В. Я. Данилевским (1852—1939), В. Ю. Чаговцем (1873—1941). За открытия теплообразования в мышцах А. В. Хиллу (1886—1977) и О. Ф. Мейергофу (1884—1951) присуждается Нобелевская премия. Достижением XX века, отмеченным Нобелевской премией 1936 г., явилось открытие химического механизма передачи нервного импульса в синапсах О. Леви (1873—1961) и Г. X. Дейлом (1875— 1968). Развитие этого направления в трудах У. Эйлера, Д. Аксель рода и Б. Катца было отмечено Нобелевской премией в 1970 г. А. Д. Эрлангер и Г. Гассер были отмечены в 1944 г. той же премией за успехи в изучении проведения импульсов по нервным волокнам. В решение проблемы возбуждения нервов и мышц в этот период существенный вклад вносят и советские физиологи — А. А. Ухтомский (1875—1942), А. Ф.Самойлов (1867—1930), Д. С. Воронцов (1886—1965).

XIX и XX века ознаменованы многими значительными успехами в изучении функций мозга.

Выдающаяся роль в исследовании функций мозга принадлежит И. М. Сеченову (1829—1905), который в 1862 г. открыл явление торможения в ЦНС, что во многом определило последующие успехи исследований координации рефлекторной деятельности. Идеи, изложенные И. М. Сеченовым в книге «Рефлексы головного мозга» (1863), определили то, что к рефлекторным актам были отнесены психические явления, внесли новые представления в механизмы деятельности мозга, наметили принципиально новые подходы к его дальнейшим исследованиям. При этом ученый подчеркнул определяющую роль внешней среды в рефлекторной деятельности мозга.

На качественно новый уровень вывел теорию рефлекторной деятельности мозга И. П. Павлов (1849—1936), создав учение о высшей нервной деятельности (поведении) человека и животных, ее физиологии и патологии. И. П. Павлов основал школу отечественных физиологов, внесшую выдающийся вклад в мировую науку.

В числе учеников и последователей И. П. Павлова академики П. К. Анохин, Э. А. Астратян, К. М. Быков, Л. А. Орбели и многие другие, создавшие отечественные физиологические научные школы.

Идеи И. П. Павлова о рефлекторной деятельности мозга получили дальнейшее развитие в учении о функциональных системах П. К. Анохина (1898—1974), которые являются основой организации сложных форм поведенческой деятельности и обеспечения гомеостаза организма человека и животных. Трудно переоценить вклад в физиологию нервной системы И. С. Бериташвили (1885—1975), открывшего фундаментальные закономерности в деятельности мозга и создавшего ряд оригинальных теорий о ее организации.

Э. А. Астратян (1903—1981) — автор ряда фундаментальных работ, в которых развивал основные положения И. П. Павлова о высшей нервной деятельности. К. М. Быков (1887—1959) основал учение о двусторонней связи коры головного мозга с внутренними органами, о кортико-висцеральной патологии. Его ученик В. Н. Черниговский (1907—1981) обогатил науку учением об интероцепции висцеральных органов, регуляции системы крови.

Л. А. Орбели (1882—1958) основал учение об адаптационно-трофических влияниях симпатической нервной системы на соматические и вегетативные функции организма, явился одним из основателей эволюционной физиологии. Л. С. Штерн (1878—1968) создала учение о гематоэнцефалическом и гистогематическом барьерах, обеспечивающих гомеостатические функции в организме человека и животных.

Велика заслуга А. А. Ухтомского (1875—1942) в изучении физиологии ЦНС. Его учение о доминанте — «основном принципе деятельности» мозга и поныне питает идеи организации целенаправленной деятельности человека и животных.

Несомненно, что вклад отечественных физиологов в мировую науку о мозге оригинален и общепризнан, многое сделано и в изучении локализации функций в мозге (В. М. Бехтерев, М. А. Миславский, Ф. В. Овсянников и др.), в разработке методов его изучения.

В конце XIX и в XX веке физиология мозга успешно развивается в Европе и Америке. В большой мере это связано с созданием нейронной теории рефлекторной деятельности мозга на основе его гистологического исследования К. Гольджи (1844—1926) и С. Рамон-и-Кахалем (18512—1934), удостоенными Нобелевской премии в 1906 г., а затем Лоренте де Но.

Выдающуюся роль в изучении функций центральной нервной системы сыграл Ч. С. Шеррингтон (1856—1952), разработавший и сформулировавший основные принципы координационной деятельности мозга. Эти работы были удостоены в 1932 г. Нобелевской премии. Премию одновременно получил и электрофизиолог

Э. Д. Эдриан (1889—1977), также внесший существенный вклад в современные представления о деятельности мозга. Заслуга Ч. С. Шеррингтона и в том, что он воспитал плеяду физиологов, которым наука обязана многими выдающимися открытиями (Р. Гранит, Р. Магнус, У. Пенфилд, Дж. Экклс и др.).

Р. Магнусу (1873—1927) наука обязана учением об установочных рефлексах, распределяющих тонус скелетных мышц. Р. Гранит, X. К. Хартлайнен и Д. Уолд в 1967 г., а Д. Хьюбел и Т. Визел в 1981 г. были удостоены Нобелевской премии за работы по физиологии и биохимии зрительного анализатора. В этот раздел науки внесли достойный вклад также отечественные ученые П. П. Лазарев (1878—1942) и В. С. Кравков (1893—1951).

Современная физиология ретикулярной формации мозга создана экспериментальными исследованиями Г. Мэгуна и Д. Моруцци. Следует подчеркнуть, что основой для проведения этих исследований послужили результаты научных работ И. М. Сеченова и В. М. Бехтерева.

Конечно, функции мозга привлекали и привлекают к себе внимание многих выдающихся ученых мира и в этой области успешные поиски продолжаются. Об основных их результатах сказано в соответствующих главах учебника с упоминанием имен и ныне здравствующих физиологов.

Физиология висцеральных органов в истории науки занимает весьма заметное место со времени возникновения физиологии до наших дней. XIX и XX века ознаменованы крупными открытиями по механизмам регуляции деятельности сердца и кровеносных сосудов: К.Людвиг (1816—1895), И. Ф. Цион (1842—1912), К. Бер нар (1813—1878), Ф.В.Овсянников (1827—1906), В. Эйнтховеи (1860—1927), Э. Г. Стерлинг (1866—1927) и др.

За исследования капиллярного кровообращения в 1920 г. Нобелевской премии был удостоен А. Крог (1874—1949). В советское время крупный научный вклад в физиологию сердечно-сосудистой системы внесли В. В. Парин (1903—1971), В. Н. Черниговский, А. М. Чернух и др.

Богат XX век успехами в области физиологии дыхания, особенно его регуляции (Н. А. Миславский, К. Гейманс, Д. С. Холдейн). За работы в этой области К. Гейманс (1892—1968) получил Нобелевскую премию в 1939 г. Крупные открытия были сделаны по биохимии газообмена и клеточного дыхания (А. Крог, Д. Баркрофт), а О. Г. Варбургу (1883—1970) за открытие ферментативного механизма клеточного дыхания была присуждена Нобелевская премия в 1931 г. Велик вклад в физиологию дыхательного центра М. В. Сергиевского (1898—1982).

Физиологией пищеварения в разное время занимались выдающиеся физиологи Европы и Америки (К. Людвиг, К. Бернар, Р. Геденгайн, Э. Старлинг и др.), но «пересоздал физиологию пищеварения» (так сказано в дипломе Нобелевского лауреата 1904 г.) И. П. Павлов — первый среди физиологов мира и первый Российский ученый, удостоенный этого высокого звания. Внутриклеточному пищеварению были посвящены работы еще одного Нобелевского лауреата — И. И. Мечникова (1845—1916). В лаборатории И. П. Павлова работали Е. С. Лондон, И. П. Разенков, Г. В. Фольборт, Б. П. Бабкин и др., которые продолжили славные традиции первооткрывателей в области физиологии пищеварения. Выдающуюся роль в этой области науки сыграл А. М. Уголев (1926—1992), которому принадлежат честь открытия мембранного кишечного пищеварения и определение его места в пищеварительном конвейере, современные концепции эндокринной деятельности желудочно-кишечного тракта, эволюции секреторных процессов, теория адекватного питания и другие оригинальные теории и гипотезы в физиологии.

В физиологии висцеральных систем формировались основные концепции функциональной организации автономной (вегетативной) нервной системы. Об этих страницах истории физиологии достаточно подробно написано в разделе 4.3 учебника.

XX век богат открытиями в области изучения деятельности эндокринных желез. В 1923 г. Нобелевская премия присуждена Ф. Г. Бантингу (1891—1941). Д. Маклеоду (1876—1935) и Ч. Г. Бесту (1899—1978) за работы по инсулину. Этой премии в 1947 г. удостоен Б. А. Усай (1887—1971) за открытия в области физиологии гипофиза. Работы по изучению функции этой железы были отмечены и в 1977 г. — Р. Гиймен, Э. В. Шалли и Р. С. Ялоу. В 1950 г. Нобелевской премии за исследование функции надпочечников удостоены Ф. Ш. Хенч (1896—1965), Э. К. Кендалл (1886—1972) и Т. Рейхштейн (р. в 1897).

В 1971 г. Нобелевским лауреатом стал Э. У. Сазерленд (1915— 1974), который открыл роль АМФ в регуляции обмена веществ, показал его значение как посредника в гормональном воздействии на обмен веществ.

Отечественным физиологам принадлежит приоритет в создании искусственного сердца (А. А. Брюхоненко), записи ЭЭГ (В. В. Правдич-Неминский), создании таких важных и новых направлений в науке, как космическая физиология, физиология труда, физиология спорта, исследовании физиологических механизмов адаптации, регуляции механизмов реализации многих физиологических функций. Эти и многие другие исследования имеют первостепенное значение для медицины.

lechebnik.infoКрупнейшим достижением физиологии 20 века явилось создание И. П. Павловым и его школой учения об условных рефлексах (см.). И. П. Павлов впервые применил объективный естественнонаучный метод к изучению психической деятельности и в начале 20 века открыл, что ее основой являются условные рефлексы, осуществляющие наиболее сложные связи и уравновешивание организма с внешней средой. Исследования в этом направлении привели к открытию основных законов высшей нервной деятельности, к созданию учения о типах высшей нервной деятельности (см.), о двух сигнальных системах и об экспериментальных неврозах.

Учение И. П. Павлова об условных рефлексах, о физиологии высшей нервной деятельности и развитые им и его школой идеи, широко известные под названием «нервизма», явились величайшим достижением современного естествознания, одной из естественнонаучных основ материалистического мировоззрения и советской медицины. После смерти И. П. Павлова основные разделы учения о высшей нервной деятельности разрабатывались его многочисленными учениками и последователями как в СССР, так и за рубежом.

Успехи электрофизиологии и особенно микроэлектродной техники позволили развить выдвинутую И. П. Павловым концепцию о единстве деятельности коры больших полушарий головного мозга и подкорковых образований. В 1949 г. X. Мегун (США) и Д. Моруцци (Италия) в совместной работе установили, что ретикулярная формация ствола мозга оказывает активирующее генерализованное неспецифическое воздействие на всю кору больших полушарий. Специальное изучение взаимодействия коры и подкорки в связи с функциями ретикулярной формации проводилось в СССР П. К. Анохиным, С. П. Нарикашвили и их сотр. Идеи И. П. Павлова и советской физиологической школы в области изучения физиологии ЦНС получили всемирное признание и были приняты на теоретическое вооружение передовыми учеными всего мира.

На основе идей И. П. Павлова его ученики и последователи создали ряд самостоятельных направлений. Л. А. Орбели (1882—1958) выдвинул теорию универсального адаптационно-трофического характера влияний симпатической нервной системы. Согласно этой теории симпатическая система оказывает регулирующее влияние непосредственно на внутренний химизм ткани, на обмен веществ и поддерживает в иннервируемом органе оптимальные условия, обеспечивающие наиболее рациональный эффект в определенный момент. Характер ее влияния зависит не только от внешних воздействий, но и от исходного состояния тканевого обмена. Другой большой заслугой Л. А. Орбели перед наукой следует считать развитие эволюционных идей в области физиологии. Значительный вклад в разработку сравнительной физиологии и изучение функций с позиций эволюционного учения внесли в СССР X. С. Коштоянц (1900— 1961), а за рубежом Г. Йордан (Голландия), Д. Нидхем (Англия) и др. В лабораториях П. К. Анохина, И. А. Аршавского и других изучались закономерности становления рефлексов в эмбриогенезе и ранней постнатальной жизни организма. Эволюционный метод исследования помог советским физиологам правильно решить проблему соотношения условных и безусловных рефлексов.

Ученик И. П. Павлова Г. В. Фольборт (1885—1960) выявил значение симпатической нервной системы и эндокринных желез в секреторной и моторной деятельности желудочно-кишечного тракта; установил основные закономерности, которым подчиняется выработка желчи печенью. И. П. Разенковым (1888—1954) была выявлена большая роль желудочно-кишечного тракта в межуточном обмене веществ организма и значительное влияние качества и режима питания на ЦНС.

Разработка проблемы кортикальной регуляции деятельности внутренних органов велась в лаборатории К. М. Быкова (1886—1959). В его монографии «Кора головного мозга и внутренние органы» (1942) были обобщены результаты исследований и сформулирована теория о кортико-висцеральных связях.

В СССР и за рубежом проведены важные исследования по проблеме интероцепции (см.).

Работы В. В. Парина, К. М. Быкова, В. Н. Черниговского и сотр. показали, что нет такого органа, который не обладал бы рецепторной функцией и не являлся бы источником интерорецептивных рефлексов. В. В. Парин, изучая открытый в 1903 г. А. Б. Фохтом и В. К. Линдеманом (Россия) рефлекс с легочных сосудов на сердце, экспериментально установил, что при повышении давления в сосудах легкого, выключенного из связи с общим кругом кровообращения, возникают рефлекторные сдвиги во всем аппарате кровообращения (1946).

Н. Е. Введенский (1852—1922), А. А. Ухтомский (1875—1942) с сотрудниками создали учение о физиологических ритмах, о лабильности и парабиозе. Особенно значительным достижением следует считать сформулированное А. А. Ухтомским учение о доминанте как главном рабочем принципе деятельности всей ЦНС (1923). Согласно этому учению сильно возбужденное «созвездие» центров способно суммировать возбуждения, адресованные к другим центрам, и тормозить возникновение в них деятельного состояния в ответ на соответствующие внешние раздражения.

Ученик Н. Е. Введенского И. С. Бериташвили (Беритов) на основании электрофизиологических исследований ЦНС установил ритмический характер взаимного торможения, закономерности координирующей деятельности и выдвинул ряд теоретических положений: об образовании в коре больших полушарий двусторонних временных связей; о сопряженной иррадиации возбуждения; о преодолении общего торможения в ЦНС. В. Ю. Чаговец (1873—1941) создал ионную теорию происхождения биоэлектрических потенциалов и конденсаторную теорию раздражения (1896—1898). П. П. Лазарев (1878—1942) разработал ионную теорию возбуждения (1916). А. Ф. Самойлов (1867—1930) выдвинул положение о химической природе передачи нервного импульса с двигательного нерва на скелетную мышцу (1924).

Созданная в конце 19 — начале 20 века И. М. Сеченовым физиология труда получила наибольшее развитие в нашей стране, особенно в исследованиях школы А. А. Ухтомского.

В СССР после Великой Октябрьской социалистической революции сформировались новые отрасли физиологии: авиационная и космическая, физиология спорта и возрастная физиология.

Значительный вклад в развитие физиологии сделан рядом крупных зарубежных физиологов. Ч. Шеррингтон (1859—1952, Англия) изучал механизмы рефлекторной деятельности организма и выдвинул представление об интегративной деятельности нервной системы. Однако в трактовке высших функций мозга он стоял на дуалистических позициях, отрицая познаваемость психической деятельности. М. Ферворн (1863—1921, Германия) развивал направление, названное им целлюлярной физиологией нервной системы. Сделав ряд ценных открытий, он в заключительных обобщениях приходил к идеалистическим выводам и явился родоначальником реакционного направления в философии — кондиционализма. У. Кеннон (1871—1945, США) установил значение симпатоадреналовой системы в поддержании устойчивого состояния организма (гомеостазис) и в развитии эмоций. Л. Лапик (1866— 1952, Франция) создал учение о хронаксии (1909). О. Леви (Австрия) открыл участие ацетилхолина в передаче возбуждения блуждающего нерва на сердце. Г. Дейл (Англия) и А. Ф. Самойлов (СССР) показали, что таков же механизм передачи возбуждения (при помощи медиаторов) и в концевых пластинках скелетных мышц.

Микрофизиологию нерва изучали японские ученые Г. Като и И. Тасаки. Тасаки, применив собственную специальную методику, обнаружил, что разные участки нервного волокна обладают разной возбудимостью. Максимальной возбудимостью обладает «перехват Ранвье»; здесь и происходят активные физико-химические процессы, связанные с возникновением и проведением возбуждения (1939).

Большой вклад в изучение нервных процессов внесла кембриджская школа физиологов. Э. Эдриан подробно изучил особенности нервного импульса. При помощи тончайшей микроэлектрофизиологической и микрохирургической методики он впервые осуществил записи токов действия от одного нервного волокна (1926) и от зрительного нерва. Крупные достижения физиологии последнего десятилетия обязаны применению микроэлектродной техники. Настюк и Ходжкин (Англия) в 1950 г. показали, что для регистрации электрических потенциалов от одиночного мышечного волокна достаточно проколоть поверхность волокна микроэлектродом. Д. Экклсу (Австралия), усовершенствовавшему эту методику, удалось провести самые тщательные исследования электрических свойств нервной клетки, изучить особенности процессов возбуждения и торможения внутри клетки, выяснить их ионный механизм. Кембриджской школой была развита выдвинутая Ю. Бернштейном (Германия) в 1902 г. мембранная теория возбуждения, согласно которой в основе биоэлектрических явлений лежат ионные процессы, разыгрывающиеся в области полупроницаемой клеточной мембраны. A. Ходжкин (Кембридж) с сотр. в экспериментах выяснил роль ионов в генерировании нервного импульса, механизм их распределения между клеткой и средой при возбуждении.

Физиология оказала большое влияние на развитие фармакологии. Это влияние ярко проявилось в трудах основоположника советской фармакологии Н. П. Кравкова (1865—1924). Разработанный им метод использования изолированных органов животных и человека для изучения действия лекарственных веществ и ядов получил всемирное признание и сыграл исключительную роль не только в области экспериментальной фармакологии, но и в изучении функциональной способности сосудов в норме и при различных заболеваниях. При помощи этого метода Н. П. Кравков создал учение о фазном действии лекарственных веществ.

Экспериментально-физиологическое направление развивали В. В. Савич (1874— 1936), М. П. Николаев (1893—1949), С. В. Аничков и др.

ФИЗИОЛОГИЯ (от греческого physis — природа и ...логия), наука, изучающая процессы жизнедеятельности (функции) животных и растительных организмов, их отдельных систем, органов, тканей и клеток.

Физиологию человека и животных разделяют на несколько тесно связанных между собой дисциплин. Общая физиология исследует природу процессов, общих для организмов различных видов, а также общие закономерности реакции организма и его структур на воздействие внешней среды (например, электрофизиология изучает электрические явления в организме, физиология развития — закономерности видового и индивидуального развития функций, экологическая физиология — основы адаптационных приспособлений к различным условиям существования). Физиологию отдельных классов и групп (например, сельскохозяйственных животных, птиц), отдельных органов (например, печени) или систем (например, нервной) является предметом исследования частной специальной физиологии. Функциональные особенности организма человека в специфических условиях жизнедеятельности изучает прикладная физиология (авиационная физиология, космическая физиология, подводная физиология, физиология труда и др.). Специальной физиологической дисциплиной является патологическая физиология, которая в отличие от нормальной физиологии выясняет закономерности развития и течения патологических процессов в организме.

Первые данные о физиологических функциях (дыхания, пищеварения и др.) относятся к древности. Однако вплоть до 18 века физиология развивается как часть анатомии и медицины. Рождение физиологии как науки связывают с работами У. Гарвея, описавшего работу сердца и циркуляцию крови в организме (1628). Уже на первом этапе становления в физиологии используются идеи и методы механики, физики и химии. Ведущими достижениями физиологии 17—18 веков явились открытие рефлекторного принципа деятельности организма (Р. Декарт), изучение механизма дыхательных движений и принципов движения крови (Дж. Борелли), анализ лучепреломления глазных сред (К. Шейнер), формирование представлений о химической сущности процессов дыхания (А. Лавуазье) и пищеварения (Р. Реомюр, Л. Спалланцани), открытие биоэлектрических явлений (Л. Гальвани). К 1-й половине 18 века относится начало развития физиологии в России. Для развития физиологии в 19 веке определяющее значение имели открытия в органической химии, доказательство закона сохранения и превращения энергии, клеточная и эволюционная теории. Значительную роль сыграли также достижения в физике, создание новых приборов и разработка экспериментальных методов (К. Людвиг). Происходит полное отделение физиологии от анатомии, формируются самостоятельные разделы физиологии (например, нейрофизиология, эндокринология, физиологическая химия). Наиболее крупные успехи физиологии 20 века — установление нервного механизма регуляции функций внутренних органов, создание рефлекторной теории нервной деятельности (Ф. Мажанди, К. Бернар, И. Мюллер, И. М. Сеченов и др.) и установление нервного механизма регуляции функций внутренних органов, исследование механизмов секреции, всасывания, выделения (Р. Гейденгайн), разработка основ теории зрения и слуха (Г. Гельмгольц) и др. Существенный вклад в развитие физиологии внесли русские физиологи: Ф. В. Овсянников (открыл сосудодвигательный центр), Н. Е. Введенский (развил представления о роли частоты импульсации в нервной деятельности), И. М. Сеченов (анализировал газовый состав крови). На рубеже 19 и 20 веков мировую известность получили труды И. П. Павлова, поставившего на научную основу физиологию пищеварения, открывшего условный рефлекс и создавшего учение о высшей нервной деятельности. Развитие Павловым представлений о ведущей роли нервной системы в регуляции функций живого организма обусловило выбор основного направления исследований в русской и советской физиологии. Русские физиологи положили начало изучению физиологических основ психики. 20 век отмечен рядом открытий в области физиологии внутренних органов, в установлении закономерностей эволюции функций и физиологических механизмов поведения; создано учение о вегетативной нервной системе (Дж. Ленгли), сформулировано представление о гомеостазе (У. Кеннон), исследованы адаптационно-трофические функции симпатической нервной системы (Л. А. Орбели), создано учение о доминанте (А. А. Ухтомский), установлены основные принципы интегративной функции мозга (Ч. Шеррингтон), получила развитие мембранная теория возбуждения (А. Ходжкин, А. Хаксли и др.) и др. Развитию современной физиологии способствуют как новые теоретические концепции, так и развитие и усовершенствование методов, основанных на достижениях физики, радиотехники и электроники. Перед современной физиологией стоят задачи исследования молекулярных механизмов различных функций, изучение принципов передачи и переработки информации в сенсорных системах, центральных механизмов регуляции вегетативных функций и нейронных механизмов психической деятельности и т. д. Современная физиология использует данные физики, кибернетики и математики. Физические и химические закономерности протекающих в организме процессов исследуются совместно с биохимией, биофизикой и бионикой. Традиционно физиология связана с морфологическими науками (анатомия, гистология, цитология) и медициной, использует данные общей биологии, эволюционного учения и эмбриологии. Физиология высшей нервной деятельности тесно связана с этологией, психологией и педагогикой. Физиология сельскохозяйственных животных имеет большое значение для решения многих проблем ветеринарии, животноводства и зоотехники.

Физиология зрения.

Вверх

Как правило, мы воспринимаем окружающие предметы неизменными по форме и размерам. Хотя на самом деле их форма и размеры на сетчатке не являются постоянными. Например, велосипедист в поле зрения всегда кажется одинаковым по величине независимо от расстояния до него. Колеса велосипеда воспринимаются как круглые, хотя на самом деле их изображения на сетчатке могут быть узкими эллипсами. Это явление демонстрирует роль опыта в видении окружающего мира. Нейрофизиологические механизмы этого феномена в настоящее время неизвестны.

Вверх

Изображение окружающего мира на сетчатке является плоским. Однако, мы видим мир объемным. Существует несколько механизмов, которые обеспечивают построение 3-мерного пространства на основании плоских изображений, сформированных на сетчатке.

Поскольку глаза расположены на некотором расстоянии друг от друга, то изображения, формирующиеся на сетчатке левого и правого глаза, несколько различаются друг от друга. Чем ближе расположен объект по отношению к наблюдателю, тем больше будут различаться эти изображения.

Чем дальше расположен объект, тем меньше угловой размер его изображения на сетчатке. Оценивая угловые размеры знакомых предметов, мы можем оценивать расстояние до них.

Перекрывание изображений также помогает оценить их взаимное расположение в пространстве. Изображение близкого предмета может перекрывать изображение удаленного, но не наоборот.

При смещении головы наблюдателя изображения наблюдаемых объектов на сетчатке также будут смещаться (явление параллакса). При одном и том же смещении головы изображения близких объектов будут смещаться сильнее, чем изображения удаленных

Вверх

Если, закрыв один глаз, нажать пальцем на второе глазное яблоко, то мы увидим, что мир вокруг нас смещается в сторону. В обычных условиях окружающий мир неподвижен, хотя изображение на сетчатке постоянно «прыгает» за счет перемещения глазных яблок, поворотов головы, изменения положения тела в пространстве. Восприятие неподвижности окружающего пространства обеспечивается тем, что при обработке зрительных образов учитывается информация о движении глаз, движениях головы и положении тела в пространстве. Зрительная сенсорная система умеет «вычитать» собственные движения глаз и тела из перемещения изображения на сетчатке.

Вверх

Теории цветового зрения

Основывается на принципе трихроматического аддитивного смешения. Согласно этой теории, три типа колбочек (чувствительны к красному, зеленому и синему цвету) работают как независимые рецепторные системы. Сравнивая интенсивность сигналов от трех типов колбочек, зрительная сенсорная система производит «виртуальное аддитивное смещение» и вычисляет истинный цвет. Авторы теории - Юнг, Максвелл, Гельмгольц.

Вверх

Предполагает, что любой цвет можно однозначно описать, указав его положение на двух шкалах - «синий-желтый», «красный-зеленый». Цвета, лежащие на полюсах этих шкал, называют оппонентными. Эта теория подтверждается тем, что в сетчатке, ЛКТ и коре существуют нейроны, которые активируются, если их рецептивное поле освещают красным светом и тормозятся, если свет зеленый. Другие нейроны возбуждаются при действии желтого цвета и тормозятся при действии синего. Предполагается, что сравнивая степень возбуждения нейронов «красно-зеленой» и «желто-синей» системы, зрительная сенсорная система может вычислить цветовые характеристики света. Авторы теории - Мах, Геринг.

Таким образом, существуют экспериментальные доказательства обеих теорий цветового зрения. В настоящее время считается. Что трехкомпонентная теория адекватно описывает механизмы цветовосприятия на уроне фоторецепторов сетчатки, а теория оппеонентных цветов – механизмы цветовосприятия на уровне нейронных сетей.

Вверх

www.bio.bsu.byчПЛТХЗ УЕВС НЩ ЧЙДЙН НОПЦЕУФЧП ФТЕИНЕТОЩИ РТЕДНЕФПЧ. йИ НПЦОП ПРЙУБФШ ЛБЛ ДЧЙЦХЭЙЕУС, ЙМЙ ОЕРПДЧЙЦОЩЕ, ЙМЙ ЦЕ ПРТЕДЕМЕООЩН ПВТБЪПН ТБУРПМПЦЕООЩЕ Ч РТПУФТБОУФЧЕ. пОЙ ТБЪМЙЮБАФУС РП СТЛПУФЙ, ГЧЕФХ, ЧЕМЙЮЙОЕ Й ЖПТНЕ. ъТЙФЕМШОП ЧПУРТЙОЙНБЕНЩЕ РТЕДНЕФЩ НПЗХФ ЙНЕФШ ДМС ОБУ ПУПВПЕ ЪОБЮЕОЙЕ ЙМЙ ЦЕ ВЩФШ ВЕЪТБЪМЙЮОЩНЙ, УПЪДБЧБФШ ЬНПГЙПОБМШОПЕ ЧРЕЮБФМЕОЙЕ ЙМЙ ЦЕ ОЕ ЧЩЪЩЧБФШ ОЙЛБЛПК УХВЯЕЛФЙЧОПК ТЕБЛГЙЙ. жЙЪЙПМПЗЙ РТЙЧЩЛМЙ ЗПЧПТЙФШ, ЮФП ЪТЙФЕМШОПЕ ЧПУРТЙСФЙЕ ЧПЪОЙЛБЕФ РПФПНХ, ЮФП ОБ УЕФЮБФЛХ РБДБЕФ ЙЪПВТБЦЕОЙЕ ПЛТХЦБАЭЕЗП НЙТБ. ьФП ЙЪПВТБЦЕОЙЕ ЧЩЪЩЧБЕФ ПРТЕДЕМЕООЩЕ РТПГЕУУЩ ПВОБТХЦЕОЙС УЙЗОБМБ Й ЕЗП РЕТЕТБВПФЛЙ Ч ТЕГЕРФПТБИ Й Ч ОЕТЧОЩИ ЛМЕФЛБИ ЧЩУЫЕЗП РПТСДЛБ, ЮФП Ч ЛПОЕЮОПН УЮЕФЕ ОБ ХТПЧОЕ "УПЪОБОЙС" РТЙЧПДЙФ Л ЧПУРТЙСФЙА. оП ЛБЦДЩК ЪОБЕФ РП УЧПЙН УОБН, ЮФП ЧПУРТЙСФЙЕ ЧПЪНПЦОП Й ВЕЪ ЙЪПВТБЦЕОЙК ОБ УЕФЮБФЛЕ.

ч ЬФПК ЗМБЧЕ НЩ УПЪОБФЕМШОП ПЗТБОЙЮЙН УЕВС "РТПУФЩНЙ" НЕИБОЙЪНБНЙ ЪТЕОЙС, ЛПФПТЩЕ НПЦОП ПВЯСУОЙФШ Ч РПОСФЙСИ УПЧТЕНЕООЩИ ЖЙЪЙПМПЗЙЮЕУЛЙИ ЪОБОЙК. нЩ ОЕ ВХДЕН РПДТПВОП ТБУУНБФТЙЧБФШ ФБЛЙЕ ВПМЕЕ УМПЦОЩЕ СЧМЕОЙС, ЛБЛ ЧПУРТЙСФЙЕ ЖПТНЩ, РТПУФТБОУФЧБ Й ЪТЙФЕМШОХА ПВТБВПФЛХ ЪОБЛПЧ, ВХЛЧ Й УМПЧ. нЩ ОЕ ЛПУОЕНУС ФБЛЦЕ РПЧУЕДОЕЧОПЗП ПРЩФБ, ЛПФПТЩК ЗПЧПТЙФ ОБН, ЮФП ЧУСЛПЕ ЧПУРТЙСФЙЕ УЧСЪБОП У "ПЦЙДБОЙЕН" УП УФПТПОЩ ОБВМАДБФЕМС, ЛПФПТПЕ ДП ЛБЛПК-ФП УФЕРЕОЙ ЪБЧЙУЙФ ПФ ЬНПГЙПОБМШОПЗП УПУФПСОЙС. ч ЛБЮЕУФЧЕ ЧЧЕДЕОЙС Ч ЖЙЪЙПМПЗЙА ЪТЕОЙС ЧБН ЪДЕУШ РТЕДМБЗБАФУС ОЕУЛПМШЛП РТПУФЩИ ОБВМАДЕОЙК, ЛПФПТЩЕ ЧЩ НПЦЕФЕ УДЕМБФШ УБНЙ. ъБЛТПКФЕ ТХЛПК МЕЧЩК ЗМБЪ, ЖЙЛУЙТХКФЕ РТЕДНЕФ РТБЧЩН ЗМБЪПН Й ПВТБФЙФЕ ЧОЙНБОЙЕ ОБ ФП, ЮФП ЧЩ ЧЙДЙФЕ ЧПЛТХЗ УЕВС РТЙ ЖЙЛУБГЙЙ. чЩ ПВОБТХЦЙФЕ, ЮФП ФПМШЛП ЮБУФШ ЙЪ ФПЗП, ЮФП ЧБУ ПЛТХЦБЕФ, ЧЛМАЮЕОБ Ч НПОПЛХМСТОПЕ РПМЕ ЪТЕОЙС ЧБЫЕЗП РТБЧПЗП ЗМБЪБ. лПЗДБ РПУМЕ ЬФПЗП ЧЩ ВХДЕФЕ ЖЙЛУЙТПЧБФШ РТЕДНЕФ ДЧХНС ЗМБЪБНЙ, ВЙОПЛХМСТОП, ФП РТЙ ЬФПН ОЕ ФПМШЛП ХМХЮЫЙФУС ЧБЫЕ ЧПУРТЙСФЙЕ ЗМХВЙОЩ, ОП ЧЩ ФБЛЦЕ ХЧЙДЙФЕ ВПМШЫЕ ЙЪ ФПЗП, ЮФП ЧБУ ПЛТХЦБЕФ. вЙОПЛХМСТОПЕ РПМЕ ЪТЕОЙС РП ПЮЕЧЙДОЩН РТЙЮЙОБН ВПМШЫЕ НПОПЛХМСТОПЗП. пОП УПУФПЙФ ЙЪ ГЕОФТБМШОПК ПВМБУФЙ РЕТЕЛТЩЧБОЙС (ПВМБУФЙ, ЧЙДЙНПК ПВПЙНЙ ЗМБЪБНЙ) Й ДЧХИ ХЮБУФЛПЧ РП УФПТПОБН, ЛБЦДЩК ЙЪ ЛПФПТЩИ ЧЙДЕО ФПМШЛП ПДОЙН ЗМБЪПН. уОПЧБ ЖЙЛУЙТХКФЕ ЛБЛПК-ОЙВХДШ РТЕДНЕФ Й ФЕРЕТШ РПУФБТБКФЕУШ ТЕЫЙФШ, ОБУЛПМШЛП ПФЮЕФМЙЧП ЧЩ ЧЙДЙФЕ ДТХЗЙЕ РТЕДНЕФЩ Ч ВЙОПЛХМСТОПН РПМЕ ЪТЕОЙС. чЩ ЪБНЕФЙФЕ, ЮФП, ЮЕН ДБМШЫЕ РТЕДНЕФ ПФ ЖЙЛУБГЙПООПК ФПЮЛЙ, ФЕН ПО НЕОЕЕ СУОП ЧЙДЕО. юЕФЛПУФШ ЪТЙФЕМШОПЗП ЧПУРТЙСФЙС НПЦОП ПРТЕДЕМЙФШ ЛПМЙЮЕУФЧЕООП, ЙЪНЕТЙЧ ПУФТПФХ ЪТЕОЙС. жЙЛУЙТХЕНЩК ХЮБУФПЛ УПУФБЧМСЕФ ФХ ЮБУФШ РПМС ЪТЕОЙС, ЗДЕ ПУФТПФБ РПУМЕДОЕЗП ОБЙВПМШЫБС, ЕУМЙ УНПФТЕФШ ОПТНБМШОП РТЙ ДОЕЧОПН УЧЕФЕ. еУМЙ ЧЩ ИПФЙФЕ ХЧЙДЕФШ СУОП РТЕДНЕФ, ОБИПДСЭЙКУС Ч ОЕЖЙЛУЙТХЕНПК ЮБУФЙ РПМС ЪТЕОЙС, ФП ПВЩЮОП РЕТЕЧПДЙФЕ ЧЪПТ Ч ОБРТБЧМЕОЙЙ ЬФПЗП РТЕДНЕФБ, ЙЪ-ЪБ ЮЕЗП ТБОЕЕ ЖЙЛУЙТХЕНЩК РТЕДНЕФ РПРБДБЕФ ОБ РЕТЙЖЕТЙА РПМС ЪТЕОЙС.

зМБЪБ НПЗХФ ПФЛМПОСФШУС РТЙВМЙЪЙФЕМШОП ОБ 60њ Ч ПВЕ УФПТПОЩ ПФ ЙИ ГЕОФТБМШОПЗП РПМПЦЕОЙС Й ОБ 40њ ЧЧЕТИ Й ЧОЙЪ. рПЬФПНХ РТЙ ОЕРПДЧЙЦОПК ЗПМПЧЕ ЧУЕ РПМЕ ЪТЕОЙС ВПМШЫЕ РПМС ЪТЕОЙС ОЕРПДЧЙЦОПЗП ЗМБЪБ ОБ 120њ Ч ЗПТЙЪПОФБМШОПН ОБРТБЧМЕОЙЙ Й ОБ 80њ Ч ЧЕТФЙЛБМШОПН. оП УПЧЕТЫЕООП ПЮЕЧЙДОП, ЮФП ЮЕМПЧЕЛ НПЦЕФ ТБЪЗМСДЩЧБФШ ЧУЕ ЧПЛТХЗ УЕВС, ДЧЙЗБС ЗПМПЧПК Й/ЙМЙ ФЕМПН. лПЗДБ ПО УНПФТЙФ ФБЛЙН ПВТБЪПН, ДЧЙЦЕОЙС ЗПМПЧЩ Й ЗМБЪ ЛППТДЙОЙТХАФУС ГЕОФТБМШОЩНЙ ОЕТЧОЩНЙ НЕИБОЙЪНБНЙ.

оП ДЧЙЦЕОЙС ЗМБЪ ЙНЕАФ ЪОБЮЕОЙЕ ОЕ ФПМШЛП ДМС ЙИ ЖХОЛГЙЙ РЕТЕНЕЭЕОЙС ОБРТБЧМЕОЙС ЧЪПТБ. уНЕЭЕОЙЕ ЙЪПВТБЦЕОЙС РП УЕФЮБФЛЕ, РТПЙУИПДСЭЕЕ РТЙ ДЧЙЦЕОЙЙ ЗМБЪ, ОЕПВИПДЙНП ДМС ОПТНБМШОПЗП ЪТЙФЕМШОПЗП ЧПУРТЙСФЙС. еУМЙ РТЙ РПНПЭЙ ОБДМЕЦБЭЕК ПРФЙЮЕУЛПК УЙУФЕНЩ "УФБВЙМЙЪЙТПЧБФШ" УФЙНХМ Ч РПМЕ ЪТЕОЙС ФБЛ, ЮФПВЩ ПО УПЧУЕН ОЕ УНЕЭБМУС РП УЕФЮБФЛЕ ДБЦЕ РТЙ ДЧЙЦЕОЙЙ ЗМБЪ, ФП ЛПОФХТЩ Й ПЛТБУЛБ ЙЪПВТБЦЕОЙС ВМЕДОЕАФ Й ЮЕТЕЪ ОЕУЛПМШЛП УЕЛХОД ЙУЮЕЪБАФ. (пЮЕОШ НЕМЛЙЕ ДЧЙЦЕОЙС, ЛПФПТЩЕ ФТХДОП РПДБЧЙФШ ДБЦЕ РТЙ ХУЙМЕООПК ЖЙЛУБГЙЙ, РТЕДПФЧТБЭБАФ ЬФП ЙУЮЕЪОПЧЕОЙЕ, ЛПФПТПЕ РПЬФПНХ ФТХДОП РТПДЕНПОУФТЙТПЧБФШ ВЕЪ УРЕГЙБМШОПЗП БРРБТБФБ). сУОП, ЮФП Ч ЪТЙФЕМШОПН ЧПУРТЙСФЙЙ ФБЛ ЦЕ, ЛБЛ Й Ч ОЕЛПФПТЩИ ДТХЗЙИ НПДБМШОПУФСИ, ПТЗБОЩ ЮХЧУФЧ Й УЧСЪБООЩЕ У ОЙНЙ ГЕОФТБМШОЩЕ УЙУФЕНЩ ЧПУРТЙСФЙС ОЕ РТПУФП РБУУЙЧОЩЕ "РТЙЕНОЙЛЙ"; ОБРТПФЙЧ, БЛФЙЧОЩЕ ДЧЙЗБФЕМШОЩЕ ЛПНРПОЕОФЩ ЙЗТБАФ Ч ЧПУРТЙСФЙЙ ЧБЦОХА ТПМШ. нПЦОП УЛБЪБФШ, ЮФП НЩ "ЧЙДЙН" РБУУЙЧОП, ОП НЩ ФБЛЦЕ "УНПФТЙН", "ТБУУНБФТЙЧБЕН", "ТБЪЗМСДЩЧБЕН"-ЧУЕ ЬФЙ УМПЧБ РПДЮЕТЛЙЧБАФ БЛФЙЧОЩК ЛПНРПОЕОФ ЪТЕОЙС. дБЦЕ Ч УПУФПСОЙЙ, ЛБЪБМПУШ ВЩ, РБУУЙЧОПЗП ЧЙДЕОЙС НЩ "ПФВЙТБЕН" ОБЫ ЪТЙФЕМШОЩК НЙТ РТПЙЪЧПМШОЩНЙ Й ОЕРТПЙЪЧПМШОЩНЙ ДЧЙЦЕОЙСНЙ ЗМБЪ; ЙИ БНРМЙФХДЩ Й ОБРТБЧМЕОЙС ЪБЧЙУСФ ОЕ ФПМШЛП ПФ ЧОХФТЕООЕЗП УПУФПСОЙС гоу (ЧОЙНБОЙС, ЙОФЕТЕУБ), ОП ФБЛЦЕ ПФ ИБТБЛФЕТБ ЪТЙФЕМШОПЗП УФЙНХМБ.

тБДЙ РТПУФПФЩ ЙЪМПЦЕОЙС НЩ ТБУУНПФТЙН ПФДЕМШОП УЕОУПТОЩК Й НПФПТОЩК БУРЕЛФЩ ЪТЙФЕМШОПЗП БРРБТБФБ.

16.1. зМБЪ

16.2. оЕКТПООБС ПУОПЧБ ЧПУРТЙСФЙС ЖПТНЩ. www.distedu.ru

| Рис. 33. Запись движений глаз человека: а — при свободном рассматривании окружения; б— при чтении |

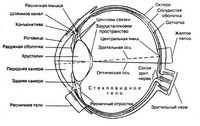

Глаз человека состоит их двух систем: оптическая система светопреломляющих сред и рецепторная система сетчатки (рис. 34).

| Рис. 34. Строение глаза и схема зрительного восприятия глазом объекта |

Диоптрический аппарат глаза образуют выпуклая роговая оболочка, служащая внешним слоем, зрачок, играющий рольдиафрагмы, хрусталик (линза) и прозрачное стекловидное тело, заполняющее глазную камеру.

| Рис. 35. Рецепторные клетки сетчатки глаза (палочки и колбочки) |

Человеческим глазом воспринимается как свет электромагнитное излучение в диапазоне вол) длиной 400-750 нм.

Сенсорный аппарат — сетчатка глаза содержит рецепторы в виде палочек и трех типов колбочек, различающихся по спектральной чувствительности: синие поглощают преимущественно коротковолновый свет, зеленые — среднюю часть видимого спектра и красные — длинные волны.

В палочках и колбочках свет вызывает первичное раздражение, которое превращается в электрические импульсы.

Последние по волокнам нервов передают сигналы в подкорковые центры, а оттуда поступают в кору головного мозга. Теория двойственности зрения объясняет существование ахроматических и хроматических ощущений.

При слабом освещении зрительное восприятие обеспечивают рецепторы, расположенные на сетчатке глаза — палочки (скотопическое зрение, или сумеречное, рис. 36).

| Рис. 36. Восприятие образа рецепторами сумеречного зрения i |

При дневном освещении зрительная рецепция связана с расположенными там же колбочками (фотопическое зрение).

Таким образом, можно выделить две большие группы зрительных ощущений: ахроматические отражают переход от чёрного к белому через множество оттенков серого. Хроматические — отражают все многообразие цветов и их оттенков.

Цветовое зрение — способность зрительного анализатора различать цветовые оттенки. Чувствительность человеческого глаза к цвету зависит от длины световой волны.

Мощность в 0,00147 Вт светового излучения с длиной волны 0,555 мкм (555 нм), соответствует максимальной чувствительности глаза.

Трехцветная теория Гельмгольца наиболее удовлетворительно объясняет феномен цветового зрения.

Возможность dentaltechnic.info

Основной функцией зрительного анализатора человека является восприятие света, а также формы предметов окружающего мира и их положения в пространстве, свет вызывает сложные изменения в сетчатке, обуславлиющваюие так называемый зрительный акт. Таким образом, свет является адекватным раздражителем для органа зрения. Свет - магнитные колебания с определенной частотой (369-760 ммк - видимая часть спектра).

Считается, что световые раздражения в первую очередь воспринимает родопсин (зрительный пурпур).

Трансоформация световой энергии в сетчатке осуществляется в результате процессов жизнедеятельности рецепторов - палочек и колбочек, включающих в себя фотохимические реакции разрушения и восстановления родопсина в тесной связи с обменом веществ. Продукты химических превращений в фоторецепторах, а также возникающие при этом электрические потенциалы служат раздражающим фактором для других слоев сетчатки, где возникают импульсы возбуждения, несущие зрительную информацию к ЦНС. Возбуждение от палочек и колбочек передается на биполярные и ганглиозные клетки сетчатки. Непрерывные фотохимический процесс (синтез родопсина) невозможен без наличия витаминов А и В2, АТФ, никотинамида и др. При недостатке в организме этих веществ нарушаются такие зрительные функции, как светоощущение , адаптация, развивается гемералопия (куриная слепота). Однако прцоесс восприятия , как правило, не ограничивается зрением, но предполагает осязательные, вкусовые ощущения. Процессы зрительного восприятия, протекающие в глазу, являются неотъемлемой частью деятельности мозга. Они тесно связаны с мышлением.

Вследствие ограниченной скорости свет ( 3 на 1010м/с) и определенной задержки нервных импульсов, поступающих в мозг, человек видит прошлое (исчезнувшее). За одну секунду световой луч успевает более 7 раз промчатся вокруг Земли.

Воспринимающая свет сетчатка в функциональном отношении может быть разделена на центральную (область пятня сетчатки) и периферическую (вся остальная поверхность сетчатки). Соответственно этому различают центральное и периферическое зрение. Кроме того, выделяют еще характер зрения (монокулярное, бинокулярное).

Наиболее совершенное зрительное восприятие возможно при условиии, если изображение предмета падает на область пятна сетчатки, особенно его центральной ямки. Периферическая часть сетчатки этой способностью обладает в значительно меньшей степени. Чем дальше от центра к периферии сетчатки проецируется изображение предмета, тем менее оно отчетливо.

Макс Шульц выдвинул теорию двойственности зрения о распределении обязанностей между палочками (их около 13 млн) и колбочками (7 млн). Центральный аппарат сетчатки (колбочки) обеспечивают дневное зрение и цветоощущение, а периферический (палочки) - ночное (скотопическое), или сумеречное (мезоскопическое) зрение (светоощущение, темновая адаптация).

В сетчатой оболочке возникает 3 вида процессов:

1. ретиномоторная реакция - заключается в том, что в зависимости от степени и интенсивности светового потока колбочки выходят на первый план при ярком свете и наоборот , а свет попадает на все элементы.

2. фотохимическая реакция - связана с разложением родопсина и иодопсина. Для того, чтобы они постоянно восстанавливались необходимо постоянное поступление питательных веществ и наличия магиня, чтобы было время для отдыха.

3. электрическая реакция. При разложение родопсина и иодопсина возникают положительные и отрицательные ионы, которые образуют поля, результатом чего является возникновение разности потенциалов, что , по теории Лазарева, является пусковым механизмом для возникновения зрительных образов в коре.

Функции органа зрения:

1. острота зрения (центральное зрение)

2. поле зрения (периферическое зрение)

3. цветоощущение

4. темновая адаптация

Острота зрения - способность человеческого глаза различать раздельно две светящиеся точки, расположенные на максимальном расстоянии от глаза и минимальном расстоянии между собой.

Острота зреия позволяет детально изучить предметы. Острота зрения осуществляется макулярной областью (желтое пятно), с которой всегда совпадает зрительная ось глаза. Рядом с желтым пятном острота зрения снижается (если желтое пятно 1, то рядом 0.01).

Анатомические особенности макулярной области:

" зрительная ось проецируется в макулу

" в макулярной области находятся лишь одни колбочки

" каждой колбочке из макулы соответствет одна своя индивидуальная биполярная клетка, а на периферии такой картины не наблюдается

" в макулярной области сетчатая оболочка истончена, что необходимо для улучшения ее трофики

Угол зрения образован крайнми точками предмета и узловой точкой глаза.

Установлено, что наименьший угол зрения, под которым глаз может различать 2 точки равен 1 градусу. Эта величина угла зрения принята за интернациональну единицу остроты зрения и в среднем составляет 1 единицу (1.0).

При угле зрения в 1 градус величина изображения на сетчатке равна 4 на 10-3, то есть 4 мкм, а диаметр колбочки также равен 0.002 - 0.0045 мм. Это соответствие подтверждает мнение о том, что для раздельного восприятия двух точек необходимо , чтобы два таких элемента (колбочки) были разделены хотя бы одним элементом, на который не падает луч свет. Однако острота зрения, равная 1, не является предельной. Существуют народности и племена, у которых острота зрения достигает 6 и более единиц.

Для определения остроты зрения используются таблицы, которые построены по десятичной системе. В них самые мелкие знаки видны под углом, равным 5 градусов с расстояния в 5 м. Если эти знаки различаются обследуемым, то по формуле Снеллена visus = d/D, в которое d - расстояние, с которого пациент реально видит строчку, D - расстояние, с котрого пациент должен был бы видеть строчку при остроте зрения 1, острота зрения равна 5/5, то есть 1.0. Это 10-я строка в таблице. Над ней 9-я строка знаков построена таким образом , что с 5 метров их можно прочесть при остроте зрения, меньшей на 0.1, то есть 0.9 и т.д.

Visus измеряется в абстрактных единицах. Острота зрения зависит от диаметра колбочек на глазном дне, то есть чем он меньше, тем острота зрения лучше.

В случае , если исследуемый не видит верхнюю строчку с 5 м ( у него visus < 0.1), то проверяется счет пальцев с расстояния до 0.5 м. Если пациент не видит и этого, то проверяется светоощущение (visus = 1/ ), которое может быть как с правильной, так и неправильной светопроекцией.

Три основные причины, приводящие к снижению остроты зрения:

1. Клиническая рефракция (близорукость, дальнозоркость, астигматизм).

2. Помутнение оптических сред глаза (роговицы, хрусталика, стекловидного тела).

3. Заболевания сетчатки и n. Opticus.

Поле зрения.

Поле зрения - это тот объем пространства, который видит человеческий глаз при неподвижном поле взора и неподвижном положении головы (учитывая, что поле взора есть полез зрения обеих глаз). Поле зрения - это функция периферического отдела сетчатки, а именно палочкового аппарата.

Физиологические границы поля зрения зависят от состояния зрительного аппарата глаза и зрительных центров.

Скотома - выпадение части поля зрения. Различают:

1. Физиологические (слепое пятно, скотомы вследствие прохождения сосудов), патологические.

2. Положительные (воспринимаемые человеком) и отрицательные (невоспринимаемые).

3. По расположению - центральные, парацентральные и периферические.

4. Абсолютные - то есть в этой области больной вообще ничего не видит и относительные - больной продолжает видеть, но объеты расплываются.

Цветоощущение - функция колбочкового аппарата, определяется с помощью таблиц Рабкина.

М.В. Ломоносов в 1975 году впервые показал, что если в цветовом круге считать 3 света основными , то их попарным смешиванием (3 пары) можно создать любые другие (промежуточные в этих парах в цветовом круге). Это подтвердили Томас Юнг в Англии (1802), позднее Гельмгольц в Германии. Таким образом были заложены соновные трехкомпонентной теории цветового зрения. Существует 3 основных цвета: красный, зеленый, фиолетовый, при их смешивании можно получить любые цвета, за исключением черного.

Темновая адаптация - приспособление органа зрения к условиям пониженной освещенности. Нарушение темновой адаптации называют гемералопией (куриная слепота). Ее виды:

" симптоматическая - встречается при различных заболевания органа зрения (пигментная дистрофия сетчатки)

" эссенциальная - связана с дефицитом витамина А, заболеваниях печени (ксерофтальмия).

| [ Вернуться в раздел Офтальмология ] |

Следующие статьи

- Грибковые конъюнктивиты. Дакриоаденит. Дакриоцистит.

- Рефракция и аккомодация глаза. Рецепты народных целителей для лечения катаракты и глаукомы. Рецерты для зрения.

- Сухой глаз. Съезд оптометристов в Темпе. Таблица Сивцева для проверки зрения (определения остроты зрения).

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Лечение катаракты видео онлайн

Лечение катаракты видео онлайн  Я знала, что буду видеть. Яды и наркотики, или Вторая причина срыва. Язва роговой оболочки Краткое описание.

Я знала, что буду видеть. Яды и наркотики, или Вторая причина срыва. Язва роговой оболочки Краткое описание.  Хвойный бальзам при полиартрите

Хвойный бальзам при полиартрите