Травматическая катаракта клиника

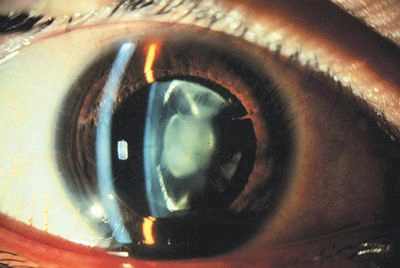

Травматическая катаракта

Травматическая катаракта обычно обусловлена механическими повреждениями хрусталика, в результате которых внутриглазная жидкость проникла в капсулу хрусталика.

Как правило, повреждения хрусталика сопровождаются повреждением и других структур глаза – роговицы, радужки и т.д. поэтому хирургическое лечение включает в себя манипуляции не только на хрусталике, но и на соседних структурах глаза. К травматическим катарактам относятся и помутнения хрусталика, вызванные ожогами глаз и действием ионизирующей радиации.

В месте ранения возникает помутнение, постепенно распространяющееся на весь хрусталик. При небольших повреждениях капсулы, иногда дефект закрывается и формируется небольшой локальный участок помутнения.

Часто катаракта возникает в результате тупой травмы глаза и хрусталика. Она называется контузионной катарактой. В результате контузии в начале возникает помутнение по центру хрусталика, затем оно распространяется на заднюю капсулу, а затем и на весь хрусталик. Однако чаще всего помутнение затрагивает только часть хрусталика. Иногда при большой силе удара, капсула хрусталика может полностью разорваться, в этом случае помутнение после травмы захватывает весь хрусталик

При повреждении целости хрусталика катаракта обнаруживается сразу же после травмы. Возможно очень быстрое набухание хрусталикового вещества, вызывающее резкий рост внутриглазного давления и развитие или обострение переднего увеита. Лишь иногда катаракта не прогрессирует, надолго или навсегда ограничиваясь первоначальным помутнением. В варианте, когда нет прямого повреждения хрусталика, катаракта развивается чаще не сразу, а через некоторый, иногда отдаленный (до нескольких месяцев и лет после ушиба или облучения) период; созревает медленно.

Лечение — хирургическое. В случае бурного набухания травматической катаракты или напротив долгого развития помутнения, а также в зависимости от других факторов (допустим, наличие травматической катаракты на лучше видящем глазу) хирургическое вмешательство не откладывается.

Травматическая катаракта

Подробности

Офтальмохирург высшей категории, главный врач офтальмологической клиники «Эксимер» г. Киев, кандидат медицинских наук, ведущий офтальмохирург клиники, ассистент кафедры глазных болезней Киевского Национального Медицинского Университета, Член Европейского и Американского обществ рефракционных и катарактальных офтальмологов-хирургов (ESCRS), постоянный участник международных, украинских и российских конференций и съездов, член Международного научного общества офтальмологов.

Область профессиональных интересов: современные методики и технологии катарактальной и рефракционной хирургии. За время работы выполнил более 30 000 операций различной степени сложности: эксимер-лазерные коррекции зрения, операции по поводу катаракты, глаукомы, имплантации различных моделей искусственных интраокулярных и факичных линз и многие другие.

[1204] Травматическая катаракта

Здравствуйте! Мне 25 лет. В начале 2005 года мне была нанесена травма. Диагноз проникающее ранение роговицы, экстренно была сделана операция. Травма повлекла за собой катаракту. через неделю после первой операции мне удалили набухшую катаракту. Линзу не стали ставить. сейчас у меня швы после первой операции. На роговице рубец в оптической зоне. Зрение 0,05. Воспалительных процессов нет. глазное дно хорошее. Как может повлиять рубец на моё дальнейшее зрение? Есть ли способ его убрать? и сколько времени можно ходить с афокией?

Автор: Elena Вопрос задан: 22/04/2005 8:22:03

[1] Комплекс Ваших проблем весьма типичен для многих случаев проникающего ранения глаза. Пока прошло слишком мало времени, чтобы говорить о реконструктивной операции, хотя обычно таковая бывает возможной при сохранности функций сетчатки и зрительного нерва .

Рубец роговицы, серьезно мешающий зрению (острота зрения меньше 0.1), удаляется либо сквозной пересадкой роговицы. либо ротационной аутокератопластикой, во время которой роговица пациента вырезается для поворота вокруг своей оси, если это позволяет убать рубец из центральной оптической зоны.

Коррекция афакии (замена оптической силы потерянного хрусталика ) в Вашей ситуации не требует спешки. Нужно выждать 6-12 месяцев, чтобы глаз зажил от последствий перенесенной тяжелой травмы.

Автор: moderator Отправлено: 22/04/2005 23:22:19

Клиническая симптоматика повреждений органа зрения в оценке утраты общей трудоспособности при проведении судебно-медицинской экспертизы

Л.К. Мошетова,С.А. Кочергин

Российская медицинская академия последипломного образования, Москва

И сходы ранений органа зрения могут наступать в отдаленные сроки после травмы – от 6 до 12 месяцев. Это связано с особенностями анатомического строения глазного яблока, длительно протекающими воспалительными и иммунными процессами во внутренних оболочках поврежденного глаза. Однако в интересах следствия необходимо провести судебно-медицинскую экспертизу и определить степень утраты общей трудоспособности в более ранние сроки, не дожидаясь исхода травмы. Перед экспертом стоит ответственная задача - дать объективную оценку состояния потерпевшего. Острота зрения в посттравматическом периоде может значительно колебаться в ту или иную сторону, поэтому критерий “снижение остроты зрения до определенного процента” при неясном исходе не всегда объективен. В данной ситуации определяющим критерием может являться клиническая симптоматика повреждения.

В существующей “Таблице процентов утраты общей трудоспособности после различных травм” представлено лишь несколько клинических критериев, по которым проводится оценка состояния органа зрения после полученной травмы: паралич аккомодации, концентрическое сужение поля зрения, птоз, пульсирующий экзофтальм, конъюнктивит (кератит), иридоциклит, нарушение функции слезоотводящих путей, последствия переломов стенок орбиты.

Отсутствие в “Таблице” большого количества офтальмологических симптомов, по которым в клинике устанавливается тяжесть полученной травмы, поставило перед нами задачу провести анализ посттравматического симпто-мокомплекса и выявить наиболее характерные и значимые критерии оценки утраты общей трудоспособности при проведении судебно-медицинской экспертизы.

Нами в период с 1995 по 2000 гг. проведено обследование, лечение и динамическое наблюдение 460 пациентов (521 глаз) с различными видами повреждений органа зрения - тупыми травмами, прободными ранениями и ожогами.

Клинические особенности контузионных повреждений органа зрения

Количество пациентов с контузиями составило 180 человек (180 глаз). Клиническая картина тупых травм органа зрения разнообразна. В табл. 1 отмечены все клинические симптомы, характерные для повреждения органа зрения тупыми предметами.

Общее количество контузионных проявлений очень велико, но далеко не все симптомы дают возможность судить о величине стойкой утраты трудоспособности. Из всей клинической симптоматики контузий выделены наиболее характерные и значимые для судебно-медицинской экспертизы.

Субконъюнктивалъный разрыв склеры с выпадением оболочек после контузии характеризуется особой тяжестью клинического течения. Разрыв склеры сопровождается выпадением в рану цилиарного тела, хориоидеи, сетчатки и стекловидного тела, тотальным гемофтальмом. У всех этих пациентов отмечается значительная потеря зрительных функций (вплоть до неправильной светопроекции или полной утраты зрения) и большое количество осложнений в виде иридоциклита, нарушения офтальмотонуса, субатрофии глазного яблока и др.

Дислокация хрусталика у потерпевших с тупой травмой глаз может приводить в различные сроки к вторичной глаукоме, посттравматической катаракте, иридоциклиту. По клинической классификации данное повреждение относится к тяжелым контузиям.

Травматическая катаракта развивается в различные сроки после контузии, что во многом определяется сопутствующей патологией. В некоторых случаях травматическая катаракта становится исходом дислокации хрусталика и нарушения трофики, иногда развитию травматической катаракты предшествует гифема, травматический иридоциклит или повреждение сумки хрусталика. Зрительные функции прогрессивно снижаются одновременно с помутнением хрусталика. Практически всем потерпевшим с травматической катарактой в различные сроки после травмы проводится экстракция помутневшего хрусталика и антиглаукоматозные операции.

Отслойка сетчатки после контузии во всех случаях приводит к значительному снижению остроты зрения, уменьшению площади поля зрения. Потерпевшим с отслойкой сетчатки проводится оперативное лечение с целью улучшения зрительных функций или предотвращения дальнейшего распространения отслойки, однако независимо от исхода операции данное осложнение считается крайне тяжелым.

Посттравматическая атрофия зрительного нерва становится следствием тяжелых контузий, значительных кровоизлияний в тканях орбиты, проникающих в канал зрительного нерва и вызывающих нарушения его трофики, надрывов зрительного нерва и развившейся вторичной глаукомы в посттравматическом периоде. Несмотря на активные мероприятия, направленные на профилактику данного осложнения, острота зрения у этих пациентов прогрессивно снижается и в исходе может равняться от 0,03 до 0,0.

Перелом стенок глазницы может приводить к нарушению функции глазодвигательных мышц, смещению глазного яблока и появлению стойкой диплопии. В сочетании с другими проявлениями контузий данный симптом резко ухудшает исход травмы.

Разрывы роговицы по кератотомическим рубцам, разрыв сетчатки в макулярной области наблюдаются нечасто, но относятся к симптомам, приводящим к длительной или стойкой потере трудоспособности, так как при этом происходит значительное снижение зрительных функций.

Размозжение глазного яблока приводит к утрате органа.

Анализ клинических симптомов, наблюдающихся у потерпевших с тупыми травмами органа зрения, показывает, что существуют симптомы, которые всегда приводят к длительной или стойкой утрате трудоспособности:

1. Дислокация хрусталика

2. Травматическая катаракта

3. Отслойка сетчатки

4. Субконъюнктивальный разрыв склеры

5. Размозжение глазного яблока

6. Дырчатый разрыв сетчатки в макулярной области

7. Атрофия зрительного нерва

8. Перелом стенок глазницы со смещением.

Клинические проявления прободных ранений органа зрения

Количество пациентов с прободными ранениями составило 160 человек (165 глаз). Все прободные травмы глаз соответственно клинической классификации были разделены на проникающие (роговичные, роговично-склеральные и склеральные ранения), сквозные ранения и ранения, разрушающие глазное яблоко.

Симптоматика прободных ранений чрезвычайно разнообразна, но вместе с тем существуют симптомы, присущие как легким, так и тяжелым повреждениям. Данные клинические симптомы приведены в табл. 2.

Нами выделены симптомы, влекущие за собой длительную или стойкую утрату трудоспособности.

Повреждения капсулы хрусталика при проникающем ранении сопровождаются развитием в различные сроки после ранения травматической катаракты и требуют хирургического вмешательства. Травматическая катаракта относится к тяжелым осложнениям раневого процесса, т.к. по правилам судебно-медицинской экспертизы процент утраты трудоспособности определяется до операции.

Травматическая отслойка сетчатки при проникающих ранениях может развиваться в ранние сроки вследствие дефекта сетчатки, образовавшегося в результате внедрения инородного тела. В других случаях травматическая отслойка сетчатки становится результатом швартообразования в стекловидном теле и развивается в более поздние сроки (1–12 месяцев после травмы). Травматическая отслойка сетчатки сопровождается резким снижением зрительных функций, усилением воспалительной реакции в глазу, развитием гипотонии. Несмотря на проводимое хирургическое лечение отслойки сетчатки, консервативную терапию, процесс может завершиться слепотой и субатрофией глазного яблока.

Внутриглазная инфекция диагностируется в виде диффузного эндофтальмита или панофтальмита. У пациентов после перенесенного эндофтальмита отмечаются низкие зрительные функции в исходе травмы (светоощу-щение с неуверенной проекцией света или слепота). В некоторых особо тяжелых случаях внутриглазная инфекция может стать причиной энуклеации. Все проникающие ранения, осложненные эндофтальмитом, имеют плохой прогноз и должны быть квалифицированы как тяжкий вред здоровью.

Субатрофия глазного яблока. Основными причинами гибели глаза являются процессы, связанные с разрушением структур глазного яблока: разрывы склеры, роговицы, лимба, повреждение хрусталика, а также грубые рубцы оболочек, геморрагический синдром (гемофтальм, гифема), пролиферация и швартообразование. Другие причины развития субатрофии: увеит, возникающий вследствие повреждения радужки, цилиарного тела, выпадения хрусталиковых масс в переднюю камеру или стекловидное тело и внутриглазная инфекция.

Анализ прободных ранений позволил выделить ряд клинических симптомов, которые могут быть рекомендованы как клинические критерии стойкой утраты трудоспособности:

1. Рубец или помутнение более половины площади роговицы

2. Инородное тело или рубец в макулярной области

3. Тотальный гемофтальм

4. Эндофтальмит

5. Травматическая отслойка сетчатки

6. Травматическая катаракта

7. Субатрофия глазного яблока.

Клинические проявления ожоговых повреждений органа зрения

Количество пациентов с ожогами составило 120 человек (176 глаз). Клинические проявления и исходы ожоговой травмы зависят от степени ожога, а также травмирующего агента. Для удобства определения критериев тяжести вреда здоровью мы выделили отдельные локализации повреждения (веки, конъюнктива, роговица).

В табл. 3 представлены основные клинические проявления и исходы ожоговой травмы, встретившиеся в нашем исследовании. Клинические проявления ожоговой травмы глаз многообразны, и степень их вреда здоровью различна. Из 23-х симптомов поражения можно выделить лишь 5, которые относятся к легкому вреду здоровью, остальные 18 квалифицируются как вред здоровью средней тяжести или тяжкий вред.

Рубцы век . При тяжелых ожогах рубцы в той или иной степени изменяют глубину сводов и конфигурацию век, уменьшают глазную щель, ухудшают слезоотделение. Причиной грубых сращений слизистой оболочки становится глубокое поражение тканей химическими и термохимическими агентами (щелочи, кислоты). Наиболее тяжелым осложнением при ожогах конъюнктивы является симблефарон.

Ожог роговицы. Тяжелые ожоги щелочами приводят к глубокой васкуляризации роговицы с полупрозрачным заживлением или значительным помутнением. Острота зрения снижается до 0,2–0,02 и ниже.

Осложнением ожогового процесса в роговице являются трофические язвы роговицы, связанные с глубоким проникновением химического агента в слои оболочки и выраженными дистрофическими процессами. Часто при этом процесс завершается образованием грубого васкуляризированного бельма.

Токсический увеит при тяжелых ожогах значительно осложняет процессы заживления и приводит к реактивной гипертензии и вторичной глаукоме . Обычно он сопровождается выпотеванием экссудата в переднюю камеру, ростом новообразованных сосудов в радужке и утолщением оболочек. Все перечисленные проявления ожоговой болезни трудно поддаются терапии и отличаются рецидивированием. И токсический увеит, и вторичная глаукома в сочетании с поражением оболочек глаза во всех случаях становятся причиной низких зрительных функций в исходе травмы и квалифицируются, как тяжкий вред здоровью.

В ходе наблюдения за пострадавшими нередко выявляется развитие катаракты . Помутнение хрусталика является следствием трофических изменений и происходит в сроки от нескольких дней до года, в зависимости от степени и характера ожога. Срок развития катаракты, как и исход травмы, имеет большое значение для судебно-медицинской экспертизы.

К тяжелым последствиям ожоговой травмы необходимо отнести токсический неврит и атрофию зрительного нерва, рубцы склеры и субатрофию глазного яблока . Во всех этих случаях исход травмы определяется, как тяжкий вред здоровью.

После проведенного анализа нами выделены клинические симптомы и исходы ожогов, приводящие к стойкой или длительной утрате трудоспособности в подавляющем большинстве случаев

1. Ожоговая деформация век

2. Симблефарон

3. Язва и бельмо роговицы

4. Токсический увеит

5. Вторичная глаукома

6. Неврит и атрофия зрительного нерва

7. Рубцы склеры

8. Субатрофия глазного яблока.

Заключение

Обследование, лечение и динамическое наблюдение за 460 пациентами с различными травмами органа зрения (521 глаз) дало возможность выявить симптомы, характерные для повреждений, приводящих к длительной или стойкой утрате трудоспособности:

1. Дислокация хрусталика

2. Травматическая катаракта

3. Субконъюнктивальный разрыв склеры с выпадением оболочек

7. Инородное тело, рубец или разрыв в макулярной области

8. Тотальный гемофтальм

9. Эндофтальмит

10. Травматическая отслойка сетчатки

11. Субатрофия глазного яблока

12. Ожоговая деформация век

13. Симблефарон

14. Бельмо роговицы

15. Токсический увеит

16. Вторичная глаукома

17. Неврит и атрофия зрительного нерва.

Выявленные клинические проявления травм органа зрения как в сочетании с другими симптомами, так и самостоятельно являются основной причиной снижения остроты зрения пострадавших от нормальных значений до 0,02–0,0 и определяют тяжесть вреда здоровью более чем на 1/3. При проведении судебно-медицинской экспертизы они могут служить критериями, определяющими стойкую утрату трудоспособности.

Все перечисленные симптомы можно рекомендовать использовать в практике судебной медицины в тех случаях, когда сроки исхода не совпадают со сроками проведения экспертизы.

Введение указанных клинических критериев в существующую “Таблицу процентов утраты трудоспособности в результате различных травм” позволит повысить объективность и качество проводимых судебно-медицинских экспертиз.

Источники:

, , ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Интракапсулярная экстракция катаракты это

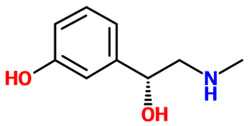

Интракапсулярная экстракция катаракты это  Фенилэфрин

Фенилэфрин  Что будет если закапать просроченный визин

Что будет если закапать просроченный визин