Диагностика катаракты у собак

Техника и результаты экстракапсулярной экстракции катаракты с имплантацией искусственного хрусталика у домашних животных, с учетом породных особенностей

Техника и результаты экстракапсулярной экстракции катаракты с имплантацией искусственного хрусталика у домашних животных, с учетом породных особенностей

Автор: Шилкин AT. кандидат наук, Центр Вет. Офтальмологии клиники

Современные методы хирургического лечения катаракты у животных требуют внедрения единой эффективной технологии вмешательства. Разработанный нами первый искусственный хрусталик для животных значительно повысил визуальные результаты после операций экстракции катаракты у собак. Важнейшим аспектом послеоперационного восстановления зрительных функций является выбор оптимальной модели интраркулярной линзы и способ ее имплантации. Однако работы, посвященные особенностям техники микрохирургии катаракты и интраокулярной коррекции у животных в нашей стране, отсутствуют.

Целью настоящего сообщения является разработка метода экстракапсулярной экстракции катаракты с имплантацией искусственного хрусталика у собак и анализ послеоперационных результатов с учетом породных особенностей.

Материалы и методы

Операционная техника была отработана в экспериментальных исследованиях, проведенных на изолированных трупных глазах. В последующем по данной технологии прооперированно 40 собак с возрастной зрелой катарактой. У 35 оперированных животных катаракта имела двусторонний характер и зрелую форму, у 5 животных катаракта была незрелой. Предоперационная подготовка включала инсталляции мидриатиков и создание управляемой глазной гипотонии.

Операции проводили под операционным микроскопом Opton (Германия) с использованием импортного и отечественного микрохирургического инструмента.

Техника операции

После иммобилизации глазного яблока, остроконечным алмазным ножом наносили секторальную насечку роговицы на 150 градусов, до 600 мк. Через пароцентез на 12 часах в переднюю камеру вводили 0,3мл мезатона им 0,5мл Healon. Дорезание роговицы проводили тупоконечным алмазным ножом типа "Соха".

Заднекамерный искусственный хрусталик имплантировался в капсульный мешок. Специальным микро пинцетом линзу фиксировали за опорную петлю. Нижние дужки вводили под переднюю капсулу хрусталика за радужную оболочку. Затем верхние дужки имплантировались в заднюю камеру.

Для исключения смешанной фиксации искусственный хрусталик ретировался на 180 градусов. Лоскут передней капсулы иссекался ножницами Vannas и удалялся Ирис - пинцетом.

Операцию завершали введением стерильного воздуха в переднюю камеру и наложением швов по Пирсу на роговичный разрез.

У 5 животных с незрелой возрастной катарактой нами впервые в стране апробирована технология экстракции катаракты через малый разрез. Операционный доступ осуществляли тоннельным роговичным способом, с протяженностью разреза от 4 до 5 мм. Вскрытие передней капсулы хрусталика мы проводили методом капсулорексиса, ядро хрусталика разрушали гидродессекцией. Хрусталиковые массы аспирировали двухканальной системой. Для имплантации хрусталика проводили расширение разреза до 7мм. Хрусталик имплантировали в капсульный мешок, на роговицу накладывали 5 узловатых швов. Данный метод атравматичен, однако, его использование возможно только при наличии незрелой катаракты с мягким ядром, что достаточно редко встречается у животных.

Результаты и обсуждение При использовании данной технологии интраоперационных осложнений не отмечалось. В послеоперационном периоде у одного кокер-спаниеля возник панофтальмит на 7 сутки после операции. Еще у одного пуделя после травмы глаза детским мячиком произошло расхождение швов, что потребовало повторногй хирургического вмешательства. Эти осложнения мы связываем с несоблюдением назначенного послеоперационного лечения. У двух пуделей на 3 сутки после операции отмечался выпот фибрина в переднюю камеру и развитие иридоциклита с образованием задних синехий. В одном случае явления иридоциклита купировались медикаментозно, в другом - несмотря на предпринятые меры, произошла окклюзия зрачка.

В послеоперационном периоде подъема внутриглазного давления (ВГД) не было ни в одном случае. Заднекамерный хрусталик занимал стабильное центральное положение. Не выявлено ни одного случая децентрации или дислокации ИОЛ или ее опорных элементов.

Отек роговицы в области швов купировался полностью к 14 дню. Улучшение зрения происходило постепенно; ориентация в пространстве и восстановление предметного зрения наступали в сроки 14 -30 дней.

У американских и английских кокер—спаниелей и русских спаниелей восстановление зрительных функций отмечалось у 80% прооперированных животных. У пуделей визуальный послеоперационный эффект был несколько ниже и составлял 65%. Низкая острота зрения у 35% пуделей была обусловлена наличием послеоперационных осложнений и дистрофических изменений на сетчатой оболочке (прогрессирующая ретинальная атрофия). Это заболевание является особенностью породы, и наиболее часто нами было обнаружено у серебристых карликовых пуделей.

У других пород собак нами оперированных (пекинесы, метисы) осложнений в интра и послеоперационном периоде не было. Зрительные функции восстанавливались. У кошек искусственный хрусталик имплантировался в одном случае, поскольку больше кошек с возрастной катарактой мы не наблюдали. Следует отметить, что у данного животного послеоперационный период характеризовался ареактивным течением. Хрусталик занимал центральное положение, воспалительная реакция со стороны оперированного глаза отсутствовала. Несмотря на прекрасные послеоперационные результаты, делать выводы об эффективности операции экстракции катаракты с имплантацией искусственного хрусталика у кошек на наш взгляд преждевременно.

Заключение

Разработанная в экспериментальных условиях технология микрохирургии катаракты с имплантацией искусственного хрусталика с успехом применена в клинике. Она безопасна, атравматична и позволяет добиться восстановления зрительных функций у большинства оперируемых животных.

Применение препарата «Витайодюроль» для лечения катаракты у собак

Катаракта – заболевание глаз, характеризующееся ограниченным или диффузным помутнением хрусталика, препятствующим прохождению лучей света в глаз и приводящим к снижению остроты зрения. [1]

В офтальмологии помутнение хрусталика занимает одно из ведущих мест среди других глазных заболеваний, так как отражает основную сущность старения организма, проявляющуюся снижением его адаптационных возможностей. Формирование хрусталиковых волокон происходит в течение всей жизни животного. Именно поэтому объем хрусталика увеличивается, и он превысил бы объем глаза, если бы центральные, более старые волокна, не уплотнялись. В результате плотность хрусталика все время увеличивается. Таким образом, нарушение обменных процессов в хрусталике, некоторые соматические расстройства (болезни печени, желудочно–кишечного тракта, сахарный диабет) приводят к возникновению помутнений в хрусталике. В восьми–девятилетнем возрасте частота заболеваний катарактой превышает 75%. [2]

Существует два метода лечения этого заболевания: консервативный и оперативный. Основным является хирургический метод. Консервативное лечение проводят лишь в начальных стадиях заболевания для предупреждения прогрессирования процесса. Большинство специалистов считает, что с помощью лекарственных препаратов, диеты нельзя вылечить это заболевание. Эти средства могут лишь на время затормозить развитие катаракты, но не излечить ее. [3,4,5]

Целью работы явилось определение эффективности применения препарата «Витайодюроль» при лечении различных случаев катаракты у собак.

Материал и методы исследования. Все исследования проводили в условиях клиники кафедры хирургии и акушерства ЮФ «КАТУ» НАУ и государственного ветеринарного пункта Северной стороны в г. Севастополь.

Материалом для исследования служили поступающие в клиники на лечение собаки. Диагноз на катаракту ставили на основании данных анамнеза, клинического обследования, результатов специальных исследований, в качестве которых использовали офтальмоскопию и исследование методом бокового фокусного освещения.

При сборе анамнеза внимание обращали на возраст животного, породу, наличие общих системных заболеваний (сахарный диабет), травм глазного яблока и перенесенных инфекционных заболеваний (чума плотоядных). Попутно выясняли, в каких условиях содержится животное, рацион питания, особенно обеспеченность витаминно–минеральными препаратами, имеются ли какие–либо поведенческие симптомы, указывающие на нарушение зрительной функции (осторожность при движении, животное натыкается на предметы, плохая ориентация в пространстве и т. д.).

Среди клинических симптомов учитывался главный – помутнение хрусталика различной интенсивности (сероватое, серовато–белое, молочно–белое). Кроме того, обращали внимание на наличие сопутствующих симптомов, таких как блефароспазм, слезотечение, светобоязнь, гиперемия конъюнктивы, помутнение и васкуляризация роговицы, эписклеральная и субконъюнктивальная инъекция сосудов, реакция зрачка на свет.

Отмечали наличие сопутствующих заболеваний, таких как глаукома, увеит, иридо–конъюнктивит, блефарит.

Наряду с изучением местных клинических признаков проводили и общее клиническое обследование животных. при этом измеряли температуру, пульс, подсчитывали количество дыхательных движений за 1 минуту. Определяли габитус – общее состояние животного, положение тела в пространстве, упитанность, конституция, телосложение. Исследовали состояние кожи и волосяного покрова, видимых слизистых оболочек, поверхностных лимфатических узлов.

После постановки диагноза на катаракту животным назначали лечение по следующей схеме: инстилляция препарата «Витайодюроль» по 2–3 капли 2–3 раза в тень, в течение 1–1,5 месяцев; гамавит в общепринятой дозе внутримышечно 1 раз в день в течение месяца.

Наблюдение вели на протяжении всего периода лечения, при этом оценивали степень помутнения хрусталика.

В послеоперационный период собакам назначали инстилляции глазных капель (дексаметазон с новокаином), курс антибиотикотерапии (гентамицина сульфат), ретробульбарную новокаиновую блокаду, курс рассасывающих препаратов (экстракт алоэ) в установленных дозах.

Результаты собственных исследований. За период времени с 2007 по 2008 год на клинику кафедры хирургии и акушерства ЮФ «КАТУ» НАУ и в государственный ветеринарный пункт г. Севастополя поступило 1572 собаки с различными заболеваниями; из них с болезнями глаз – 157, что составило 10% от числа всех поступивших животных. Наиболее часто диагностировали конъюнктивит – 78 собак, что составило 49,7%. Травмы глаз были зарегистрированы у 5-ти – 3,2%; блефарит – 2 – 1,3%; кератит – 39 – 24,8%; язвы роговицы – 2 – 1,9%; глаукома – 4 – 2,5%; увеиты – 5 – 3,2%. С патологией 3-го века поступило 5 собак – 3,2%. У 4-х животных выявили эпифору – 2,5%. Диагноз катаракта был поставлен 12-ти собакам, что составило 7,6% всех зарегистрированных заболеваний глаз.

Проведенные исследования показали, что катаракта чаще всего встречается у собак старше 7-ми лет. Так, из 12-ти животных катаракту выявили у 7-ми таких животных, что составило 58,3%.

В ходе исследований диагностировали это заболевание у 3-х собак породы пудель, на долю этой породы пришлось 25%. К породе кокер–спаниель принадлежали 4 собаки – 33,3%. Пекинесы составили 16,7% - 2 собаки. Кроме того, катаракту диагностировали у лабрадора, кавказской овчарки и метиса (по 8,3%).

Сезонности этого заболевания у собак выявлено не было.

Изучая виды и причины возникновения катаракты, установили, что у 7-ми собак катаракта была старческой, то есть развилась вследствие нарушения обменных процессов в хрусталике, и составила 58,3% от общего числа. У 2-х собак в возрасте 6–8 месяцев она возникла вследствие перенесенного инфекционного заболевания (чумы) – 16,7%, у 1-го животного была диабетической – 8,3%. Врожденную катаракту диагностировали в 1-й собаки – 8,3%. Был зарегистрирован один случай посттравматической катаракты – 8,3%.

Общее состояние животных находилось в пределах нормы. Единственным ярко выраженным симптомом катаракты у всех собак было помутнение хрусталика: у 3-х собак оно было молочно–белым (25%); у 4-х – серовато–белым (33,3%); у 5-ти – сероватым (41,7%).

Всем животным было назначено лечение препаратом «Витайодюроль». Ежедневно в течение 1–1,5 месяцев инстиллировали по 2–3 капли препарата 2–3 в день.

На 5–6 день после начала лечения у собак температура составил 38,4 ±0,3°С, пульс – 90,5±5,3 уд/мин, дыхание – 21,4±4,3 дых. дв/мин. Все животные были активными, наблюдался хороший аппетит. В области глаз отмечали слабовыраженный блефароспазм – 3 собаки; слезотечение катарально–слизистого характера – 4; признаки катарального конъюнктивита – 2. у одного животного наблюдали наличие жидкости в передней камере глаза. Зрачок у всех собак был расширен, у семи – без реакции на свет.

На 12–15 день лечения общая температура тела у собак была 38,7±0,3°С, пульс составил 87±5,4 уд/мин, дыхание – 22,5±2,4 дых. дв/мин. Общее состояние животных было удовлетворительным. Существенных изменений в их поведении не выявили. При обследовании глаз у 5-ти собак отмечали умеренный блефароспазм, у 4-х – катарально–слизистые истечения из глаз, у 2-х с примесью гноя, у остальных конъюнктивит был катаральным. У всех собак ярко выраженная сосудистая реакция. Зрачки по–прежнему были расширены, у 6-ти реакция на свет не отмечалась. Количество жидкости в передней камере глаза у одного животного не изменилось, однако произошло ее помутнение.

На 20–25 день лечения у собак были выявлены следующие физиологические показатели: температура тела – 38,9±0,5°С, пульс – 90,2±4,3 уд/мин, дыхание – 21,8±0,8 дых. дв/мин. У животных отмечали некоторые изменения в общем состоянии: 4 собаки стали менее активными на прогулках, у 2-х ухудшился аппетит. У 5-ти животных выявили катаральный конъюнктивит, у 5-ти – серозный. У 2-х собак истечения из глаз были катарально–гнойного характера. Им была назначена одноразовая подконъюнктивальная инъекция дексаметазона фосфата. Ярко выраженную инъекцию сосудов наблюдали у всех животных. Зрачки у всех без исключения были расширены, у 6-ти – по–прежнему не реагировали на свет.

На 30–35 день после начала лечения наблюдали нормализацию общего состояния животных. Температура составила 38,8±0,3°С, пульс – 86,5±6,4 уд/мин, дыхание – 18,8±2,1 дых. дв/мин. Животные были достаточно активны, нарушений аппетита выявлено не было. Воспалительные процессы в области глаз стабилизировались. Блефароспазм отмечали у трех собак, у семи катарально–слизистые истечения из глаз, у 4-х – катаральный конъюнктивит. Сосудистая реакция еще сохранялась, но уже заметно уменьшилась. У 2-х собак зрачок начал реагировать на свет, у 5-ти наблюдали незначительное расширение зрачков. У 3-х собак с сероватым помутнением хрусталика наблюдали признаки его просветления.

К 40–45 дню после начала лечения температура тела была 38,7±0,2°С, пульс составлял 86,3±5,2 уд/мин, дыхание – 19,9±2,4 дых. дв/мин. Общее состояние животных удовлетворительное, основные физиологические показатели в пределах нормы. 9 из 12-ти собак были активны, охотно гуляли, хорошо ориентировались в окружающей обстановке. Признаки катарального конъюнктивита в большей или в меньшей степени присутствовали у всех собак. У 4-х зрачок был сильно расширен, у 3-х – практически не реагировал на свет, у 2-х был в норме, у 5-ти наблюдалось незначительное его расширение. При офтальмоскопии у 5-ти собак хорошо просматривалось глазное дно, у 3-х оно не просматривалось вообще, так как хрусталик остался молочно–белым, непрозрачным.

В результате проведенного курса лечения у собак с сероватым и серовато–белым помутнением хрусталика наблюдали стабилизацию процесса. Заметный лечебный эффект наблюдался у собак с начальной стадией развития катаракты (сероватое помутнение зрачка). У них отмечался выраженный рассасывающий эффект после применения препарата.

По окончании курса лечения у собак со зрелой катарактой (молочно–белый хрусталик) не выявили никаких изменений в клиническом состоянии, то есть препарат не оказал никакого лечебного эффекта.

Этим животным была проведена операция по удалению пораженного хрусталика интракапсулярным методом.

На 3-й день после операции температура у животных была 39,3±0,2°С, пульс – 82±6,4 уд/мин, дыхание – 20,7±2,8 дых. дв/мин. Общее состояние животных было удовлетворительным. У всех собак наблюдали повышение общей температуры тела, угнетение, снижение аппетита. В области глаз отмечали сильный блефароспазм, обильное слезотечение, отечность и гиперемию конъюнктивы. Ткани окологлазной области были отечными и болезненными. Обследование глаз было практически невозможным из–за выраженной воспалительной реакции.

На 7-й день после операции общее состояние удовлетворительное. Температура составляла 39,0±0,2°С, пульс - 86±4,7 уд/мин, частота дыхания - 20±3,1 дых. дв/мин. Воспалительный отек в области глаз был ярко выражен. Наблюдали двусторонний блефароспазм, обильное слезотечение, светобоязнь, выраженную эписклеральную, перикорнеальную и субконъюнктивальную инъекцию сосудов. У всех собак отмечали сильный отек и признаки помутнения роговицы.

На 10-й день после операции: Т – 38,8±0,4°С; П – 81,3±3,8 уд/мин; Д – 20,7±3,1 дых. дв/мин. У животных отмечали умеренный аппетит, низкую двигательную активность. Основные физиологические показатели находились в пределах нормы. Воспалительный отек еще сохранялся, хотя отечность тканей несколько уменьшилась. Отмечали умеренный блефароспазм и обильное слезотечение. Глазное яблоко стало доступным для осмотра. Сосуды глазного яблока и конъюнктивы были инъецированы, роговица отечна. Наблюдалось ее помутнение, а у двух собак – васкуляризацию.

На 14-й день у собак наблюдали значительное улучшение в общем состоянии. Температура составляла 38,7±2,8°С, пульс – 88±4,6 уд/мин, частота дыхания – 19±2,1 дых. дв/мин. Собаки охотно выходили на прогулку, стали более активными. Наблюдались признаки улучшения ориентации в пространстве. В области глаз у двух собак наблюдали практически полное исчезновение отека, у одной сохранялась незначительная отечность. У всех животных отмечали слабовыраженный блефароспазм, умеренное слезотечение и гиперемию конъюнктивы. Помутнение роговицы было сильно выражено в районе шва, по периферии появились первые признаки рассасывания.

К 21-му дню после операции температура была 38,6±3,3°С, пульс составлял 82,7±5,3 уд/мин, частота дыхания – 20,3±2,1 дых. дв/мин. Общее состояние животных было удовлетворительным. Животные охотно поедали корм, гуляли, у них наблюдались признаки улучшения зрительной активности, они могли ориентироваться в пространстве. В области глаз отмечали незначительные признаки воспаления. Помутнение роговицы еще сохранялось в области шва, по периферии произошло рассасывание. Отмечали выраженную реакцию зрачка на свет и такой симптом, как «дрожание зрачка». При офтальмоскопии наблюдали отсутствие помутнения в районе зрачка и хорошую видимость глазного дна.

Во всех трех случаях операция прошла успешно, наблюдалось восстановление зрительной функции у всех прооперированных животных.

Таким образом, применение препарата «Витайодюроль» при незрелых катарактах приводит к стабилизации процесса помутнения и даже его рассасыванию на начальных стадиях, однако, только применение оперативного метода лечения приводит к частичному восстановлению зрительных функций при зрелых катарактах у собак.

Список использованной литературы

1. Полунин Г. С. Катаракта // Справочник поликлинического врача. - № 6. – 2002.

2. Риис Р. Офтальмология мелких домашних животных. / Пер. с англ. – М. ООО «АКВАРИУМ ПРИНТ», 2006. – 280 с. илл.

3. Ниманд Х. Г. Болезни собак. – М. АКВАРИУМ БУК, 2004. – 806 с.

4. Старченков С. В. Болезни собак и кошек: комплексная диагностика и терапия болезней собак и кошек. – М. СпецЛит, 2006. – 655 с.

5. Созинов В. А. Ермолина С. А. Современные лекарственные средства для лечения кошек и собак. – М. ООО «АКВАРИУМ ПРИНТ», 2004. – 496 с.

Болезни хрусталика у собак

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже.

Подобные документы

Этиология болезни лептоспироз у собак. Особенности клинического проявления болезни. Дифференциальная диагностика, лечение и профилактика в условиях частной ветеринарной клиники ООО "Ветеринарная медицина". Основные мероприятия по ликвидации заболевания.

курсовая работа [32,0 K], добавлен 28.05.2014

Этиология, патогенез и симптомы гепатита. Постановка диагноза, течение и прогноз болезни, лечение собак. Результаты исследования животного, обоснование предыдущего диагноза по данным клинического обследования. Результаты биохимического исследования.

курсовая работа [237,5 K], добавлен 17.01.2014

Этиология, эпизоотология и симптомы заражения собак вирусом чумы. Протекание легочной, кишечной, кожной и нервной форм чумы. Патологоанатомические изменения, дифференциальная диагностика заболевания и лечение животных. Схема и правила вакцинации собак.

отчет по практике [32,5 K], добавлен 07.12.2011

Биология возбудителя пироплазмоза у собак. Эпизоотологические характеристики данного заболевания. Его симптомы и клинические признаки. Воздействие токсинов piroplasma canis на организм. Диагностика и лечение болезни. Патологоанатомические изменения.

реферат [247,4 K], добавлен 19.06.2014

Этиология, патогенез, клиническая картина и течение алиментарных гастроэнтеритов. Заболевания тонкого и толстого кишечника. Диагностическое значение анорексии, рвоты, регургитации, дисфагии, слюнотечения. Основные принципы лечения диарей у собак.

научная работа [56,7 K], добавлен 23.03.2013

Анатомия желудка собак. Симптомы и этиология развития гастрита. Физиологические особенности и управление функционированием желудка в организме собаки. Препараты, схемы и методы профилактики заболеваний желудка у собак. Методы диагностики и курс терапии.

реферат [586,3 K], добавлен 01.07.2014

Изучение морфологических и биологических свойств возбудителя лептоспироза. Исследование особенностей распространения, динамики патогенеза, клинических признаков и патологоанатомических изменений. Диагностика, методы лечения, профилактика и меры борьбы.

курсовая работа [768,8 K], добавлен 30.03.2014

Особенности пищеварения у собак. Влияние кормления собак на их здоровье. Развитие и работоспособность служебных собак. Нормы и потребности собак в энергии, питательных и биологических активных веществах. Кормовые продукты для собак, режим их кормления.

реферат [65,6 K], добавлен 06.01.2015

Эпизоотологическая картина пироплазмоза (бабезиоза) собак. Жизненный цикл бабезий. Морфология и биология иксидовых клещей. Клиническая и патологоанатомическая картина, формы течения болезни пироплазмоз, её диагностика, направления лечения и профилактика.

курсовая работа [2,1 M], добавлен 03.11.2014

Ветеринария. Болезни нервной системы животных. Классификация. Органические поражения, функциональные. Диагностика, лечение и профилактика миелита у собак и кошек.

лекция [13,5 K], добавлен 01.06.2008

www.allbest.ru/МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

Катаракта у собак

Катаракта у собак

Катаракта - ограниченное или диффузное помутнение хрусталика. Различают первичные (врожденные и приобретенные) и вторичные катаракты.

Катаракта у собак и кошек может быть обусловлена генетическими, травматическими, симптоматическими, токсическими причинами. Причиной катаракты может быть также диабет и старческий возраст животного.

Хрусталик, это крупная прозрачная линза, находящаяся внутри глаза и обеспечивающая получение на сетчатке точно сфокусированного изображения. Хрусталик способен изменять свою кривизну (аккомодировать), обеспечивая получение на сетчатке четкого изображения от предметов, находящихся как на близком, так и на далеком расстоянии от глаза.

Симптомы катаракты

У животных снижается острота зрения. При помутнениях хрусталика, располагающихся в области зрачка, расстройства зрения появляются очень рано. Если процесс начинается в экваториальной области хрусталика, острота зрения в течение длительного времени может оставаться нормальной.

Помутнение хрусталика является результатом биохимических нарушений, которые возникают в связи с повреждением его волокон.

1. Первичные катаракты

Врожденные катаракты (генетические) могут быть наследственными или возникать во внутриутробном периоде в результате воздействия на плод различных инфекционных или токсических факторов в период формирования хрусталика. Как правило, они двусторонние (то есть развиваются на обоих глазах).

Наиболее распространенная приобретенная (старческая) катаракта, причины развития которой окончательно не выяснены. Предполагают, что причина ее возникновения связано с нарушением тканевого дыхания и окислительных процессов, а также обеднение тканей витаминами С, В2. Также это могут быть эндокринные расстройства, нарушения обмена веществ.

В клиническом течении старческой катаракты выделяют четыре стадии: начальной, незрелой (набухающей), зрелой и перезрелой катаракты.

Длительность течения незрелой стадии различна: у одних больных она исчисляется годами, у других процесс быстро прогрессирует. Нарастают явления набухания хрусталика, помутнение захватывает значительную часть хрусталика, снижается зрение. Эта стадия чревата существенным повышением внутриглазного давления, вплоть до развития приступа офтальмогипертензии. В этих случаях требуется экстренная помощь врача офтальмолога.

Постепенно хрусталик теряет воду, становится более однородным и более темным, передняя камера более глубокой. Возникает стадия зрелой катаракты. Предметное зрение исчезает, определяется лишь светоощущение. Хрусталик теряет свою анатомическую структуру, объем его уменьшается. Возможно развитие глаукомы и иридоциклита. В этих случаях показано экстренное удаление измененного хрусталика.

Посттравматические катаракты составляют катаракты раневые, контузионные, ожоговые и лучевые.

Причиной возникновения приобретенной катаракты могут быть также химическая или механическая, в т.ч. контузионная, травма глаза (травматическая катаракта); воздействие на глаз ионизирующего излучения.

2 Вторичные катаракты

Осложненные катаракты. Помутнения хрусталика этого вида развиваются на почве хронически протекающих заболеваний, ведущих к нарушению питания хрусталика и глаза в целом. Изменения, протекающие в хрусталике, мало отличаются от изменений при старческих катарактах. Среди приобретенных выделяют осложненные катаракты, развивающиеся в результате тех или иных заболеваний глаз, например, при увечии.

Катаракты, сопутствующие общим заболеваниям организма.

Обычно катаракты рассматриваемого вида развиваются у пациентов, страдающих сахарным диабетом, кожными заболеваниями (экзема, склеродермия, нейродермиты, атрофическая пойкилодермия), или общим истощением организма. Не исключена роль и другой патологии. Диабетическая катаракта развивается при тяжелой форме сахарного диабета, возникает одновременно на обоих глазах и быстро прогрессирует. Своевременное лечение сахарного диабета может несколько задержать ее развитие.

Диагноз устанавливают на основании жалоб на нарушение зрения, исследования зрительной функции, а также результатов специальных офтальмологических исследований методами бокового освещения, проходящего света и биомикроскопии.

Лечение осуществляет офтальмолог. Консервативное лечение проводят лишь в начальных стадиях заболевания для предупреждения прогрессирования процесса.

К сожалению, с помощью лекарственных препаратов, диеты нельзя вылечить это заболевание. Эти средства могут лишь на время затормозить развитие катаракты, но не излечить ее. Основным же методом лечения катаракт является хирургический метод.

Лечение катаракты

Суть операции заключается в удалении мутного хрусталика из глаза и в некоторых случаях имплантации на его место прозрачного искусственного хрусталика.

Интраокулярная линза (ИОЛ). ИОЛ - прозрачный, искусственный хрусталик глаза, который не требует никакого ухода и становится постоянной частью глаза. С ИОЛ свет свободно проникает на сетчатку, что делает зрение более контрастным. Она совершенно не ощущается и не доставляет никаких неудобств животному.

В основе хирургического метода лечения катаракты лежит экстракция, т.е. извлечение из полости глаза мутного хрусталика. Для этого на роговице делают разрез, после чего хрусталик извлекается.

На его место трансплантируется искусственная линза, после чего разрез ушивается. Операция по удалению катаракты является микрохирургической манипуляцией, она выполняется под микроскопом, с использованием тончайших инструментов и расходных материалов.

Прогноз при своевременном оперативном лечении, как правило, благоприятный.

Катаракта

Катаракта - это заболевание глаза, которое проявляется помутнением хрусталика и сопровождается снижением остроты зрения.

Катаракты классифицируют по времени возникновения и расположению, кроме того, приобретенные катаракты различают также по причине возникновения.

По времени появления выделяют врожденные и приобретенные катаракты.

- Врожденные катаракты не прогрессируют и не имеют ядра (мягкие).

По расположению помутнений различают следующие разновидности катаракт: передняя и задняя полярные, передняя пирамидальная, веретенообразная, слоистая периферическая, зонулярная, задняя чашеобразная, ядерная, корковая, тотальная.

По причине возникновения приобретенные катаракты делят на.

- старческие (сенильные);

- осложненные, т.е. возникшие вследствие предшествующих заболеваний глаза;

- катаракты, возникающие на фоне системных заболеваний;

- катаракты, вызванные влиянием токсических веществ;

- травматические катаракты, которые связаны с воздействием различных видов энергии: механической, тепловой, электрической, радиационной.

Важным методом исследования является биомикроскопия, при которой производят исследование глазного яблока с помощью щелевой лампы. Этот метод исследования позволяет определить структуру хрусталика, увидеть расположение и протяженность помутнений.

Медикаментозное лечение проводят только на начальной стадии, однако оно способно лишь несколько замедлить процесс развития поверхностных помутнений хрусталика и неэффективно при ядерных и заднекапсулярных катарактах.

Источники:

, , , ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

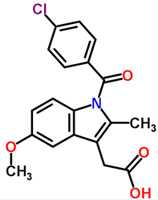

Индометацин

Индометацин  Как лечат глаза в Израиле

Как лечат глаза в Израиле  Сколько стоит операция катаракта глаза в москве

Сколько стоит операция катаракта глаза в москве  Макияж для зеленых глаз и серо зеленых глаз и светлой кожи фото

Макияж для зеленых глаз и серо зеленых глаз и светлой кожи фото  Нетрадиционные способы лечения катаракты

Нетрадиционные способы лечения катаракты