Дифференциальная диагностика врожденной катаракты

Катаракта врождённая

Врождённую катаракту наблюдают в 5 случаях из 100000 новорождённых; она обусловливает 10-38% случаев детской слепоты.

Классификация

Генетические аспекты - см. Приложение 2. Наследственные болезни: картированные фенотипы.

Факторы риска

Клиническая картина

Дифференциальный диагноз

Лечение

Прогноз. При несвоевременно выявленной врождённой катаракте прогноз часто неблагоприятный ввиду наличия высокого риска развития амблиопии.

Диагноз и дифференциальный диагноз

Диагноз натального повреждения спинного мозга устанавливается на основании тщательного изучения анамнеза и типичной клинической картины. Для подтверждения диагноза необходима рентгенография позвоночника (выявление пороков развития и травматических повреждений), рентгенография грудной клетки (для диагностики паралича диафрагмы).

Рентгенограмму позвоночника осуществляют в двух проекциях. Для выявления подвывиха атланта делают прямой снимок со слегка запрокинутой головой ребенка (на 20—25°), а рентгеновский луч центрируют на область верхней губы.

Краниография и осмотр окулиста показаны при подозрении на сочетанную травму головного и спинного мозга, особенно при повреждении верхних шейных сегментов.

Электромиография позволяет выявить преганглионарные (наличие денер-вационных потенциалов) и постганглионарные (электромиограмма без патологии) нарушения при параличах.

Следует помнить, что при вялых парезах спинального происхождения, в отличие от центральных параличей, отсутствуют сухожильные рефлексы и имеются трофические расстройства.

Дифференциальную диагностику параличей верхних конечностей следует проводить с:

переломом ключицы;

эпифизиолизом;

остеомиелитом плеча (при этом наблюдается припухлость и гиперемия сустава, крепитация, болезненность при пассивных движениях в области плечевого сустава; необходимо рентгенологическое исследование, при котором к 7 — 1 0 - м у дню жизни обнаруживается расширение сустав ной щели, а в последующем — костные изменения; кроме того, имеются симптомы интоксикации, в крови — нейтрофильный лейкоцитоз со сдвигом влево; иногда с диагностической целью проводится пункция сустава);

врожденной гемигипоплазией (имеется черепно-лицевая асимметрия с недоразвитием половины туловища и одноименных конечностей).

Кроме того, травматические повреждения спинного мозга необходимо дифференцировать с пороками развития спинного мозга (отсутствие положительной динамики на фоне комплексного лечения); синдромом Маринес-ку—Сегрена (показаны нейросонография или компьютерная томография для выявления атрофии мозжечка и осмотр окулиста в динамике для выявления катаракты); с врожденными миопатиями (минимальная положительная динамика на фоне лечения, решающими в диагнозе являются электромиография и гистологическое исследование биопсированных мышц); артрогрипозом, инфантильным миофиброматозом.

Лечение. При подозрении на родовую травму позвоночного столба и спинного мозга первым мероприятием является иммобилизация головы и шеи. Это можно сделать ватно-марлевым воротником типа Шанца, а при объективном выявлении переломов шейных позвонков, подвывихов и вывихов — вытяжением при помощи маски с грузом 150—330 г до исчезновения болевого синдрома (рис. 10.2). Особую популярность приобрел простой и эффективный способ иммобилизации, предложенный О.М.Юхновой и соавт. (1988), при помощи кольцевидной ватно-марлевой повязки по типу пелота: измеряют окружность головы ребенка сантиметровой лентой, изготовляют кольцевидную ватно-мар-левую повязку (рис. 10.3) с таким расчетом, чтобы ее внутренний диаметр был на 2 — 3 см меньше окружности головы ребенка. Голову ребенка помещают в эту повязку, шее придают функционально выгодное положение и пеленают ребенка вместе с повязкой. Эту процедуру оптимально сделать уже в родильном зале. Срок иммобилизации 10—14 дней. Возможна иммобилизация и при помощи вакуумного матраца.

С целью снятия болевого синдрома назначают седуксен, реланиум по 0,1 мг/кг 2—3 раза в сутки, а при сильных болях — фентанил 2—10 мкг/кг каждые 2 — 3 ч, морфин или промедол в той же дозе, что и седуксен (0,1 мг/кг, хотя ее можно повышать до 0,2 мг/кг).

Внутримышечно вводят викасол (если витамин К не вводили при рождении).

Важен щадящий уход, осторожное пеленание с обязательным поддерживанием головы и шеи ребенка матерью или медицинской сестрой; кормление — из бутылочки или через зонд до снятия болевого синдрома и стабилизации состояния ребенка.

В подостром периоде назначают лечение, направленное на нормализацию функции ЦНС (ноотропил, пантогам), улучшение трофических процессов в мышечной ткани (АТФ, витамины Вь B^ и с конца 2-й недели — витамин B[2 в возрастной дозировке внутримышечно, до 15—20 инъекций). Восстановление нервно-мышечной проводимости добиваются при помощи препаратов: дибазол, галантамин, прозерин, оксазил, сангвиритрин. С 3—4-й недели используют препараты рассасывающего действия (коллагеназа, лидаза) и улучшающие миелинизацию (глиатилин, церебролизин в сочетании с АТФ и витамином В12 внутримышечно, до 1 5 — 2 0 инъекций). Одновременно с 8 — 1 0 - г о дня показана физиотерапия: в первую очередь электрофорез на шейный отдел позвоночника с препаратами, улучшающими мозговое кровообращение и

снимающими болевую реакцию; в дальнейшем — тепловые процедуры (парафин, озокерит), диадинамические токи, электростимуляция, позднее — иглорефлек-сотерапия.

При травме шейного отдела используют электрофорез 0,5—1,0% раствора эуфиллина с одного полюса и 0. 1 — 1. 0 % раствора никотиновой кислоты — с другого. Согласно А.Ю.Ратнеру, один из электродов располагают в шейно-за-тылочной области на уровне верхних позвонков, а другой укладывают на рукоятку грудины; сила тока не должна превышать 1 мА, длительность процедуры — 6 — 7 мин. На курс 10—12 процедур. При стихании острых явлений показан массаж, сначала общеукрепляющий, а при улучшении состояния — тонизирующий с элементами точечного массажа, целесообразно применение гидроки-незотерапии с 3 — 4 - й недели жизни (температура воды 37—36,5°С, продолжительность ванны — до 10 мин, в воду добавляют морскую соль, хвойный экстракт, всего 10—15 процедур). Для получения стойкого терапевтического эффекта при тяжелых травмах спинного мозга курс лечения проводится не менее 2-3 раз на 1 - м г о д у жизни. С целью улучшения анаболических процессов с 3 - й недели жизни можно использовать адаптогены (элеутерококк, женьшень).

За рубежом не принято назначать такую — либо медикаментозную или физиотерапию в нашем понимании детям с параличами плечевого сплетения, там ограничиваются укладками, фиксирующими поврежденную конечность в физиологическом положении, массажем, специальными упражнениями с конца первой недели жизни, а в странах Азии добавляют иглотерапию.

Прогноз натальной травмы спинного мозга зависит от степени тяжести и уровня поражения.

При легкой травме, часто характеризующейся преходящей ишемией, может наступить спонтанное выздоровление в течение 3 — 4 мес. Иногда мышечная слабость в паретичной конечности может сохраняться более длительное время; паретичная рука менее активна, отмечается ее отставание при попытке взять игрушку.

При среднетяжелом и тяжелом поражении спинного мозга, когда имеются органические изменения, восстановление нарушенных функций идет медленно, требуется длительное восстановительное лечение.

При грубых органических нарушениях происходит дегенерация нервных волокон, развиваются атрофии мышц, контрактуры, сколиоз, шейный остеохондроз, вывих бедра, косолапость, в дальнейшем требующие ортопедического лечения.

По А.Ю.Ратнеру, отдаленными последствиями родовой спинальной травмы могут быть периферическая цервикальная недостаточность (гипотрофия мышц плечевого пояса, выступающие лопатки, общий миопатический синдром с гипергибкостью ребенка), острые нарушения мозгового и спинального кровообращения, близорукость, нарушения слуха, ночной энурез, судорожные состояния, синдром внезапной смерти, гипертоническая болезнь, атеросклероз и даже импотенция. На первом году жизни у детей может быть синдром рвоты и срыгиваний.

По данным G.Evans-Jones и соавт. (2003), из 276 детей с врожденными параличами плеча (Англия и Ирландия) у 52% детей к 6 месяцам наступило полное выздоровление, а у 12% оно не наблюдалось и к 1 — 1 ,5 годам. Именно у таких детей может идти речь, по мнению авторов, о микрохирургических операциях на плечевом сплетении.

Профилактика. Очень важны принципы антенатальной охраны плода и мониторинг его состояния в родах, совершенствование акушерской тактики. Существует старый афоризм вся наша жизнь — компромисс с акушером. Н.М.Максимович-Амбодик в 1785 году писал: Поистине счастливы жены, кои с пособием природы рожают детей благополучно сами, не имея нужды в помощи чужой, а А.Ю.Ратнер (1991) говорил еще более резко: Счастлив ребенок, к которому не прикоснулась рука акушера.

В настоящее время считается, что избыточная активность акушерки вредна: женщина должна рожать по возможности самостоятельно, а акушерка — не извлекать плод, а лишь поддерживать его, чтобы он не провисал во время рождения, не стремясь защитить промежность, изменить естественный ход событий. Целостность промежности нередко сохраняется ценой травмы ребенка (особенно часто позвоночника). Не следует разгибать, поворачивать голову ребенка, тянуть за нее, нужно чаще проводить оперативное расширение вульвар-ного кольца, аккуратнее извлекать ребенка при кесаревом сечении, не тянуть время с принятием решения о нем.

Родовая травма головного мозга — см. главу XI.

Читать далее: Перинатальная патология нервной системы

Посетители

КАТАРАКТА- помутнение вещества или капсулы хрусталика.

Этиология: обменные нарушения, токсические и радиационные воздействия, наследственный фактор, травма, заболевания внутренних оболочек глаза.

Лечение в основном хирургическое. Для задержки развития старческой катаракты применяют медикаменты - вицеин, витайодурол, витафакол, катапин, катахром.

Прогноз при приобретенных катарактах и сохранности функции нервно-рецепторного аппарата благоприятный. Стационарные катаракты, существенно не влияющие на остроту зрения, лечения не требуют. Визуальный исход при врожденной катаракте, которая обычно сочетается с изменениями в нервно-рецепторном аппарате, значительно хуже, чем при приобретенной катаракте.

Глаза и естественные отверстия лица - Макроскопическая дифференциальная диагностика патологических процессов

Страница 8 из 20

ГЛАЗА

Исследуя труп, необходимо внимательно осмотреть глаза, приподняв и осторожно вывернув веки. Очень многие заболевания сопровождаются клинически выраженными глазными симптомами, в том числе и внешними. Однако на трупе большинство из них либо становятся слабо выраженными, либо исчезают совсем. Это происходит в результате падения внутриглазного давления, подсыхания и потускнения роговицы, изменения тонуса внутри- и внеглазных мышц.

Размер глазных яблок, симметрия их, выстояние. Значительное уменьшение одного глазного яблока (микрофтальм) по сравнению с другим чаще носит врожденный характер, реже бывает посттравматическим или поствоспалительной природы, причем, как правило, видны другие последствия этих процессов - рубцы, помутнение и деформация роговицы, нарушение формы глаза и зрачка, помутнение хрусталика. Резкое увеличение глазного яблока (буфтальм) в основном носит врожденный характер. Односторонний буфтальм - довольно характерный признак синдрома Стерджа-Вебера.

Диагностическое значение имеет определение западения (энофтальм) или выбухания (экзофтальм) глазных яблок. Если при жизни эти симптомы были значительно выражены, они могут быть заметны и на трупе, хотя степень их с увеличением срока от момента смерти несколько уменьшается.

Одним из самых частых вариантов одностороннего энофтальма является симптом Горнера при поражении шейного отдела симпатического ствола, причинами которого могут быть опухоли этой зоны - щитовидной железы, легкого типа Панкоста, глотки, средостения, а также аневризмы крупных сосудов и др. Изредка энофтальм является следствием поствоспалительного сморщивания орбитальной клетчатки. Двусторонний энофтальм развивается в результате общего резкого эксикоза или трупных изменений: подсыхание тканей и потеря тонуса глазных яблок.

Среди причин экзофтальма на первом месте стоит гиперсекреция гипофизарного экзофтальмического гормона. Экзофтальм более чем в 90% случаев двусторонний, как правило, возникает на фоне тиреотоксикоза и очень редко без гиперфункции щитовидной железы. Односторонний экзофтальм является следствием переполнения ретробульбарного пространства либо воспалительным экссудатом, кровью, либо опухолевыми массами, например, при гемобластозах с одно- или двусторонним поражением орбит. Нередко опухоль врастает в глазницу из смежных областей - придаточных пазух носа, полости черепа.

При выраженном экзофтальме веки трупа могут быть не сомкнуты. В таких случаях на склеральной конъюнктиве по обе стороны от роговицы видны треугольной формы буроватые подсохшие участки. Такие же следы подсыхания могут быть и без экзофтальма, если после смерти веки не были опущены, что нужно требовать от персонала клинических отделений. Пятна от подсыхания следует отличать от кровоизлияний. Последние всегда бывают яркокрасного цвета.

При осмотре глаз следует обращать внимание на состояние век и кожи вокруг глаз. При этом можно заметить подсохшее отделяемое, особенно в углах глаз. Экссудативный конъюнктивит может быть и локальным, но может указывать на наличие некоторых инфекционных заболеваний общего характера. Например, двусторонний конъюнктивит часто бывает при кори, краснухе, при аденовирусной инфекции чаще односторонний. Конъюнктивит можно обнаружить при вскрытии трупа с кожно-слизистыми аллергическими проявлениями, например, при синдроме Лайелла, синдроме Шегрена. Последний возникает преимущественно у женщин в климактерическом и постклимактерическом периоде и, кроме сухого чешуйчатого конъюнктивита, включает кожные изменения в виде ксеродермии и пеллагроидных изменений. У мужчин сходные явления наблюдаются при синдроме Рейтера. При этом имеется распространенное поражение слизистой оболочки глотки и верхних дыхательных путей, кожные проявления обычно с уртикариями, часто имеется Herpes labialis, как правило, уретрит, иногда с заметной экссудацией, которую можно обнаружить и на трупе путем выдавливания экссудата из мочеиспускательного канала. При внутреннем исследовании можно обнаружить полисерозит, иногда эндокардит. У молодых мужчин подобные явления наблюдаются при синдроме Стивенса-Джонсона. При этом конъюнктивит часто носит псевдомембранозный характер и сочетается с язвенным поражением роговицы, иногда с перфорацией ее. Кожные проявления часто буллезного характера, локализуются преимущественно на конечностях.

При осмотре конъюнктив необходимо осторожно вывернуть веки анатомическим пинцетом. При этом на конъюнктиве век, на переходной складке иногда видны точечные кровоизлияния. Множественные точечные кровоизлияния характерны для резкого повышения давления в системе верхней полой вены, например, при сильном кашле, асфиксии, а также при геморрагических диатезах. Единичные кровоизлияния нередко являются следствием микроэмболии, часто бывают при вегетирующем эндокардите, сепсисе. Плоские кровоизлияния на бульбарной конъюнктиве - нередкое явление. Иногда они возникают и у вполне здоровых, лиц, что в ряде случаев можно связать с перегрузкой органа зрения, длительным чтением при сильном наклоне головы. Нередко они встречаются у пожилых лиц с сосудистыми заболеваниями, могут быть следствием локальной травмы или травмы головы. Спонтанные кровоизлияния, чаще односторонние в виде неправильной формы пятна или треугольника, основанием расположены возле роговицы и никогда не заходят высоко в свод.

В противоположность этому кровоизлияния, возникающие при травме, например, переломе основания черепа, как правило, бывают в виде треугольника, расположенного с височной стороны и обращенного вершиной к роговице. Кроме того, эти кровоизлияния проникают под конъюнктивой высоко, до самого свода и даже на конъюнктиву век.

Ограниченная или резко выраженная перилимбальная васкуляризация характерна для авитаминоза В2 (арибофлавиноза), кератита и очень выражена бывает при онхоцеркозе.

Иногда признаки сухого или экссудативного воспаления ограничены краем век - блефаритом. Это встречается при полиавитаминозах, анемиях. Нередко блефарит бывает при диабете, но самой частой причиной его являются некорригированные нарушения рефракции.

Голубоватая окраска склер является одним из признаков несовершенного остео- и десмогенеза, таких как синдром Вандерхуве, синдром Лобштейна, синдром Блегвада-Хакстхаусена и др. Синдром синих склер характерен также для синдрома Марфана, для синдрома Хат- чинсона-Гилфорда.

Роговица. В результате трупных изменений роговица нередко становится тусклой, шероховатой и даже западающей, особенно если веки не были опущены. Иногда обнаруживают рубцы роговицы - бельма. В периферических отделах роговицы у пожилых лиц и стариков довольно часто имеется серо-белое кольцо, отделенное узкой прозрачной зоной от лимба. Это «старческое кольцо», или gerontoxon. Образуется оно в результате отложения в веществе роговицы липоидов и относится к локальному холестерозу. Очень редко можно увидеть другое кольцо желто-зеленого или коричневато-зеленого цвета, также по периферии роговицы, но в отличие от «старческого» оно находится у самого лимба. Это кольцо Кайзера-Флейшера. Оно патогномонично, хотя и не всегда хорошо заметно, для гепатолентикулярной дегенерации, болезни Вильсона-Коновалова. Заболевание характеризуется неравномерным узловатым циррозом печени и симметричной дегенерацией чечевичных ядер головного мозга.

Если роговица прозрачна, то сквозь нее видны радужная оболочка и зрачок. При местном воспалении и ряде инфекций (сепсис, лептоспироз, туберкулез и др.), системных аллергических реакциях радужная оболочка гиперемирована, рисунок ее нечеткий, зрачок узкий, причем миоз сохраняется и у трупа. Иногда ирит сопровождается экссудацией в переднюю камеру и скоплением мутной жидкости в ней (гипопион), хотя на трупе при горизонтальном положении тела гипопион слабо заметен в результате равномерного растекания экссудата по передней камере глаза. Выраженный экссудат бывает при синдроме Бехчета в сочетании с афтозным стоматитом, афтами на наружных половых органах, кожными высыпаниями типа пиодермии и часто с кровоизлияниями, иногда с заметным припуханием крупных слюнных желез. Заболевание чаще поражает мужчин среднего возраста. Выраженный экссудативный ирит является также частью синдрома Фогта-Коянаги.

Состояние зрачков (миоз, мидриаз, анизокория) на трупе оценить трудно, поскольку если нет органического поражения мышц сосудистой оболочки, то паралитическое состояние этих мышц, сменяющееся окоченением их с последующими разрешением, меняет размеры зрачков. Только при наличии сращений или ирита размеры зрачка, наблюдавшиеся при жизни у больного, сохраняются после смерти. По этой причине функциональная симптоматическая анизокория, часто наблюдающаяся у неврологических больных, и изменения формы, размеров и подвижности зрачков при многих других состояниях после смерти исчезают.

При прозрачной роговице через зрачок иногда можно увидеть мутный белесовато-серый хрусталик. Помутнение хрусталика (катаракта) может указывать на наличие некоторых заболеваний. Кроме катаракт врожденного и травматического происхождения, а также «старческой», помутнение хрусталика нередко встречается при сахарном диабете, реже при других эндокринных заболеваниях и нарушении питания. Встречается катаракта и при ряде интоксикаций (нафталин, спорынья, ртуть), в том числе лекарственных (прием некоторых препаратов, понижающих аппетит, содержащих динитрофенол, высоких доз сульфаниламидов, длительное лечение кортикостероидными препаратами и др.). Помутнение хрусталика возникает и при воздействии лучистой энергии как длинноволновой части спектра, в частности инфракрасного излучения (катаракты рабочих горячих цехов, плавильщиков, стеклодувов), так и коротковолновой части спектра - рентгеновские лучи и другие виды ионизирующей радиации.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОТВЕРСТИЯ ЛИЦА

При осмотре отверстий носа, рта, ушей следует обращать внимание на наличие содержимого в них, а также потеки жидкостей возле этих отверстий. Это может быть кровь, сукровица, желудочное содержимое у отверстий рта и носа, а в слуховом проходе - гнойный экссудат при воспалении наружного и среднего уха с перфорацией барабанной перепонки. Кровь и свертки в полости носа могут быть следствием как локального (носового) кровотечения, так и желудочного или бронхолегочного. Потеки буроватого желудочного содержимого или окрашенного желчью - частый симптом непроходимости желудочно-кишечного тракта или признак предсмертной рвоты. Но иногда истечение желудочного содержимого может быть посмертным в связи с повышением поддиафрагмального давления. Иногда у отверстий рта и носа имеется шапка мелкопузырчатой белой или светло-розовой пены - верный симптом резкого прижизненного отека легких. При повышении давления в полостях тела вследствие бродильных и гнилостных процессов, а также окоченения мышц, в частности диафрагмы, выдавливается содержащаяся в альвеолах жидкость и воздух в виде пены. Иногда вокруг рта, на губах и коже видны следы ожога в виде потеков буроватого или черного цвета - следы приема прижигающих жидкостей, случайного или с суицидальной целью.

При осмотре носа можно обнаружить рубцовую деформацию ноздрей, сужение их просвета за счет разрастания плотных масс, заполняющих носовые ходы. Эта картина характерна для риносклеромы. Поскольку заболевание эндемично (Восточная Европа, особенно Белоруссия, Средиземноморье), необходимо учесть, где жил больной.

Уши. При осмотре ушей, кроме наружного слухового прохода, следует обратить внимание на состояние ушной раковины. Язвенный процесс на завитке с деформацией его можно принять за изъязвившуюся опухоль, хотя такой поверхностный некроз может быть обусловлен неспецифическим деструктивным хондроперихондритом. Такой же вид имеют и пролежни на ушной раковине у ослабленных больных.

Соединительная ткань наружного уха весьма склонна к образованию келоидных рубцов. Поэтому предшествующие повторные травмы у боксеров, борцов часто оставляют после себя грубую деформацию вплоть до образования уха типа «цветной капусты».

При мочекислой подагре, редком в настоящее время заболевании, на ушных раковинах образуются подагрические тофусы - узлы грануляционной ткани с отложением уратов, покрытые атрофичным, но не изъязвленным эпидермисом.

Губы. Встречающиеся на губах линейные рубцы после операции по поводу заячьей губы, иногда двусторонние, не должны игнорироваться, поскольку заячья губа, являющаяся пороком развития, часто сочетается с другими врожденными, иногда серьезными, аномалиями внутренних органов. Заячья губа нередко сочетается с другим пороком развития губ - слизистыми свищами губы, чаще нижней. Трещины в углах рта, заеды - характерный признак арибофлавиноза.

Полость рта, зубы. При осмотре полости рта следует оценить состояние зубов. Плохие зубы - частый спутник желудочно-кишечных заболеваний, а также многих синдромов, часть которых мы уже упомянули. Симптомом редкого в настоящее время врожденного сифилиса являются так называемые гетчинсоновы зубы с характерной выемкой по режущему краю резцов. Однако следует помнить, что аналогичная выемка, чаще на одном или двух резцах, встречается при привычке грызть семечки, а множественные выемки могут быть и при других заболеваниях. Кариозные зубы иногда являются источником хронической инфекции. Кариес с пульпитом и абсцедирующим периодонтитом может быть источником остеомиелита костей лицевого скелета, тромбоза кавернозного синуса, воспалительных заболеваний орбиты и других серьезных осложнений.

Изменение окраски зубов бывает экзогенное и эндогенное. В первом случае характерна желтоватая окраска зубов у курильщиков и у лиц, жующих табак; синевато-черная - после употребления некоторых продуктов, содержащих стойкие красители, например, черники, черноплодной рябины и др. Из группы эндогенных дисхромий следует отметить желтые зубы при врожденной порфирии, при приеме матерью в последнем триместре беременности препаратов тетрациклинового ряда. В этих случаях и у потомства вырастают желтовато-серые зубы. Тетрациклин сохраняется надолго и его присутствие можно доказать путем обнаружения ярко-желтой флюоресценции в ультрафиолетовых лучах. При различных видах эмалевой дисплазии окраска зубов коричневатая. Пятнистая беловатая, позднее буроватая окраска зубов - признак флюороза, т. е. хронического поступления повышенного количества фтора. Флюороз приводит и к изменениям костей в виде их склероза и множественных гиперостозов. Сходные изменения зубов вплоть до глубоких дефектов могут встретиться при нарушении эмалеобразования по другим причинам. Это бывает при кальциевой и фосфатной недостаточности, авитаминозе D, гипопаратиреозе, псевдогипопаратиреозе и др.

Довольно распространенным заболеванием, особенно в пожилом возрасте, является альвеолярная пиорея. В выраженной степени характерны обнажение шеек и корней зубов, образование периодонтальных карманов, заполненных гнойным экссудатом, качающиеся зубы вследствие атрофии костной ткани альвеолярных отростков челюстей. Заболеванию особенно подвержены лица, страдающие сахарным диабетом. Альвеолярная пиорея также может быть источником инфекции.

Противоположным процессом является гипертрофия и гиперплазия десен, которая бывает при ряде эндокринных нарушений, например, при гиперэстрогенизме и иногда во II триместре беременности. Сходная гипертрофия наблюдается при приеме некоторых лекарств, например, дифенина (дилантин натрия). Значительное набухание и кровоточивость десен бывает при скорбуте, лейкозах. Плотная набухшая бледная десна, иногда с желтоватым оттенком, - признак амилоидоза, чаще первичного. Одиночные или множественные плотные серорозовые узлы с гладкой поверхностью могут быть проявлением врожденного фиброматоза десен, иногда в сочетании с фиброматозом в других областях тела.

При осмотре полости рта можно столкнуться с явлениями катарального, афтозного или язвенно-некротического стоматита, который может быть признаком общего страдания. Катаральный стоматит в виде отека слизистой оболочки десен с выбухающими сосочками между зубами, часто с хейлитом и трещинами в углах рта, наблюдается при различных инфекционных заболеваниях, в том числе желудочно-кишечных, аллергических состояниях, авитаминозах, например, при синдроме Пламмера-Винсона, почечной недостаточности. Хронические трещины в углах рта с мелкими кондиломатозными разрастаниями подозрительны на наличие вторичного сифилиса. При этом на слизистой оболочке губ и полости рта можно обнаружить папулы в виде нежных беловатых пятен или поверхностные эрозии. Может встретиться также первичный аффект в виде твердой язвы с сопутствующим региональным лимфаденитом. Твердый шанкр может симулировать опухоль, изъязвившийся рак. Афтозно-папулезные высыпания могут быть проявлением местного заболевания, например herpes simplex (чаще у детей и юношей), так и проявлением некоторых инфекционных болезней, в частности ящура. Язвенный, язвенно-некротический и гангренозный стоматит и хейлит встречается при ожогах, отравлении солями тяжелых металлов, агранулоцитозе. Агранулоцитоз чаще всего является осложнением лекарственной терапии (гиперчувствительности к амидопирину, барбитуратам, цитостатикам и др.) или развивается у лиц, употреблявших в пищу перезимовавшее зерно, в котором имелись токсины, вырабатываемые определенного вида грибами, размножившимися в зерне (так называемая септическая ангина). Алиментарно-токсический агранулоцитоз может протекать с явлениями геморрагического диатеза и сопровождаться язвенно-некротическими поражениями и других слизистых оболочек, особенно желудочно-кишечного тракта, а также кожи. Явления агранулоцитарного стоматита и ангины могут встретиться при редком заболевании - идиопатической циклической нейтропении.

Тяжелый деструктивный стоматит является компонентом гранулематоза Вегенера или основным признаком злокачественной гранулемы лица. Острый некротический гингивит развивается при ангине Пло-Венсана, которая может закончиться номой. У лиц, страдающих тяжелыми истощающими заболеваниями, а также длительно получавших антибиотики широкого спектра действия, имеется склонность к грибковым поражениям слизистой оболочки полости рта, чаще кандидозу.

Следует помнить, что очаговые язвенные поражения слизистой оболочки губ, щек, десен могут наблюдаться при плохих зубах, а также плохо подогнанных протезах.

Осматривая слизистую оболочку губ и десен, необходимо обращать внимание на изменение окраски. Резкая бледность ее отмечается при анемии; буроватая окраска, меланоз, нередко пятнистый, - при аддисоновой болезни; серая кайма - при интоксикации солями тяжелых металлов, главным образом ртутью, свинцом, висмутом.

При осмотре лица отмечают наличие возможных рубцовых изменений, диспластических и опухолевых разрастаний. Из них упомянем лишь об одном процессе - синдроме Стерджа- Вебера, о котором мы писали выше. Это сочетание «пламенеющего невуса» лица с сосудистой дисплазией в головном мозгу и его оболочках по типу ангиоматоза, нередко с очагами обызвествления.

Ангиоматозный невус лица, как правило, односторонний и строго ограничен средней линией лица, а локализуется чаще всего в зоне иннервации первой ветви тройничного нерва. Нередко наблюдается при этом и уже упомянутый односторонний буфтальм и изредка атрофия той же половины лица.

БОЛЬШИЕ СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ

При осмотре области больших слюнных желез можно заметить асимметрию, выбухание одной или нескольких желез, а пальпаторно можно определить уплотнение их или флюктуацию. Увеличение и уплотнение слюнных желез может быть связано с неспецифическим воспалением их, застоем секрета в результате камнеобразования в крупных выводных протоках, чаще подчелюстных желез. Острое увеличение и уплотнение околоушных (реже подчелюстных) желез, чаще у молодых лиц, может свидетельствовать об эпидемическом паротите. При этом у каждого четвертого юноши и молодого мужчины бывают поражены яички, нередко поджелудочная железа и другие внутренние органы, а также ЦНС (менингиты). Двустороннее увеличение и уплотнение околоушных желез, иногда одновременно с подчелюстными, чаще у женщин пожилого и среднего возраста, подозрительно на наличие синдрома Шегрена. Этот синдром характеризуется ксеродермией с пеллагроидными или экзематозными изменениями кожи. Сходен с ним синдром Микулича. При последнем синдроме, как правило, имеется припухание слезных желез. При обоих синдромах нередко имеется кариес зубов.

ШЕЯ

При исследовании шеи в первую очередь обращаем внимание на область щитовидной железы. Увеличение ее, зоб, может сопровождаться гипертиреозом или быть эутиреоидным. Эутиреоидный зоб чаще крупный, узловатый, что характерно для эндемических форм. При гипертиреоидном зобе, базедовой болезни, щитовидная железа обычно равномерно и нерезко увеличена. Изредка крупный зоб сопровождается гипофункцией железы с развитием кретинизма, что встречается при врожденном гипотиреозе. Приобретенный гипотиреоз чаще бывает в сочетании с маленькой или очень маленькой железой, иногда после операции тиреоидэктомии. В редких случаях железу вообще не удается прощупать (симптом «голой» трахеи), только внутреннее исследование позволяет обнаружить ее остатки или смещение в средостение. Гипотиреоз сопровождается внешними признаками микседемы: пастозностью или плотными отеками, гипотрихозом, тонкой, бледной, иногда с чуть желтоватым оттенком кожей и др.

При одностороннем увеличении железы возникает подозрение на опухоль. Увеличенная доля при этом обычно плотная. Иногда плотность настолько велика, что при пальпации ее появляется ощущение деревянистости. Это встречается при «железном» зобе Риделя. Лимфоматозная струма Хашимото также часто довольно плотная. При обеих формах зоба имеется тенденция к гипотиреозу с соответствующими микседематозными проявлениями, но при первой форме поражение железы чаще одностороннее, с распространением плотного инфильтрата на окружающие ткани, а при второй форме железа обычно диффузно поражена и без инфильтрации окружающих тканей. Первая форма зоба поражает одинаково часто и мужчин и женщин, а вторая чаще развивается у женщин в постменопаузном периоде и позже.

Увеличение железы может быть связано с тиреоидитом или наличием доброкачественного новообразования.

ЛИМФАТИЧЕСКИЕ УЗЛЫ

При исследовании трупа можно обнаружить увеличенные лимфатические узлы. Это могут быть реактивные изменения в регионарных узлах области, где имеется воспалительный процесс (кариозные зубы, тонзиллит и др.), это может быть бубон при специфической инфекции (туберкулез, туляремия, чума, сифилис и др.). Увеличение лимфатических узлов может иметь опухолевый генез при системном или местном неопластическом процессе или метастатическом. Хорошо известен лимфатический узел в левой надключичной области (так называемая вирховская железа), который часто поражается при раке, чаще при опухолях желудочнокишечного тракта, особенно желудка. Увеличенный и плотный лимфатический узел на боковой поверхности грудной клетки может навести на мысль о наличии в нем метастаза рака легкого. Это менее известная «железа Жебровского». В лимфатических узлах подмышечной области нередко находятся метастазы рака молочной железы.

Увеличенные лимфатические узлы при острых и хронических воспалительных процессах в них, как правило, в виде пакетов и часто спаяны с окружающими тканями, что бывает реже и менее выражено при опухолевых поражениях лимфатических узлов.

Продолжая осмотр трупа в каудальном направлении, обращают внимание на типичные места грыж (паховые области, передняя поверхность бедра, мошонка, поясница, область пупка), а затем, раздвинув ноги трупа, исследуют промежность и наружные половые органы.

Дифференциальная диагностика низкорослости

Дифференциально-диагностическая тактика. Один лишь симптом низкорослости не может считаться ведущим симптомом и отправным пунктом в общей дифференциально-диагностической схеме. Попятно, что степень диагностических усилий должна определяться степенью низкорослости или скоростью роста. Всегда нужно стремиться получить направляющие по правильному пути данные анамнеза, в том числе семейного (сроки роста), а также соматического и неврологического исследования и определения костного возраста. Однако редко удается поставить диагноз только на основании этой первичной информации. Как правило, при первом же обследовании пациента с выраженной низкорослостью мы проводим следующие дополнительные исследования: общие анализы крови и мочи, боковую рентгенограмму черепа, определение уровня калия, натрия, кальция, неорганического фосфора, билирубина, креатинина, тиреоидных гормонов, а также активности щелочной фосфатазы и глютамино-пировиноградной трансаминазы сыворотки крови. Особое значение имеет неврологическое исследование (атаксия, черепные нервы, поля зрения).

Страница 5 из 5

При подозрении на выраженную задержку развития конституционального характера или гипофизарный нанизм также проводится определение СТГ в условиях двигательной нагрузки.

В дальнейшем надо придерживаться предположительного диагноза, установленного при первом исследовании (разумеется, избегая диагностических "шор"). Нередко наряду с основным симптомом "низкорослость" имеются характерные дополнительные симптомы. Это позволяет провести своеобразный отбор и таким образом сузить спектр дифференциально-диагностических предположений.

Дифференциальная диагностика при характерных дополнительных симптомах. Эта часть статьи посвящена обсуждению значения специфичных дополнительных симптомов в дифференциальной диагностике причин низкорослости. При этом будет упомянуто большое количество редких генетических заболеваний, подробное описание которых выходило бы за рамки данного материала. Будут названы только важнейшие симптомы, перечисление которых в ряде случаев останется неполным.

1. Низкая масса тела при рождении в случае доношенной беременности, внутриутробная задержка роста. Этот частый симптом свидетельствует о наличии генетически обусловленного снижения потенции роста тканей, недостаточности плаценты или же нарушений роста во внутриутробном периоде токсического или воспалительного генеза. Если отсутствует дополнительная симптоматика и вместе с тем имеющуюся клиническую картину нельзя отнести к какому-либо определенному заболеванию, говорят о примордиальной низкорослости. При отсутствии других симптомов последняя описывается как семейное заболевание.

В спорадических случаях следует думать о необратимом внутриутробном повреждении редупликационного потенциала клеток неизвестным патогенным фактором. При чисто примордиальной низкорослости дифференцировка скелета соответствует хронологическому возрасту.

а) Примордиальная низкорослость: синдром Рассела - Сильвера.

б) Синдром Секкеля: гетерогенная группа примордиальных карликов с микроцефалией, большим носом, скошенным подбородком и интеллектуальным недоразвитием.

в) Прогерия (синдром Гатчинсона-Джилфорда): замедление роста и развитие начиная со 2-3-го года жизни, преждевременное старение, атрофия кожи, выпадение волос.

г) Синдром Блума: телеангиэктатическая эритема щек, долихоцефалия.

д) Синдром Корнелии де Ланге; умственное недоразвитие, густые, сросшиеся над переносицей брови, микроцефалия. усиленное оволосение тела.

е) Лепрехаунизм (синдром Донохуа): отсутствие или недоразвитие подкожной жировой клетчатки, гипертрофия клитора или полового члена, усиленное оволосение.

ж) Синдром Фанкони: панцитопения, гипоплазия I пальца руки или нарушение его закладки, пигментные аномалии.

з) Семейная, или полигенная, низкорослость, при которой в большинстве случаев наблюдается только легкая задержка роста во внутриутробном периоде.

и) Трисомия 18.

2. Очень короткие конечности (увеличенное отношение верхнего сегмента к нижнему). К этой группе прежде всего относятся заболевания скелета, обусловленные поражением эпифизов и метафизов. При дифференциальной диагностике обязательно следует подумать об атиреозе или тяжелом гипотиреозе (особенно учитывая возможности их лечения). Фосфатный диабет также может сопровождаться легкой диспропорциональной низкорослостью с преобладанием верхнего сегмента. Пропорции могут существенно меняться в процессе роста. Здесь представлены сведения о пациентах старшего детского и юношеского возраста в соответствии с обобщением Спрангера.

а) Ахондроплазия (хондродистрофия): относительно большая голова с провалившимся основанием носа, особенное укорочение предплечий и голеней, кифоз, типичные рентгенологические находки.

б) Гипохондроплазия: слабо выраженная диспропорциональная низкорослость, переразгибание суставов, люмбальный лордоз, типичные рентгенологические данные.

в) Псевдоахондроплазия: пропорции, как и при ахондроплазии, но с нормальным формированием мозгового и лицевого черепа, относительно позднее по сравнению с ахондроплазией проявление заболевания, отсутствие типичных рентгенологических симптомов со стороны таза.

г) Синдром Эллиса-Ван-Кревельда: порок сердца, дистрофия ногтей и пальцев стоп, эписпадия.

д) Синдром Маркезани: изменения хрусталиков, как при синдроме Марфана (дрожание хрусталиков, может быть шаровидный хрусталик), брахидактилия, возможны легкие контрактуры.

е) Метафизарная хондродисплазия, тип Шмидта: укорочение трубчатых костей (больше проксимальных), грибовидно вздутые эпифизы с размытыми очертаниями.

ж) Метафизарная хондродисплазия, тип Мак-Кусика: редкие тонкие волосы, брови и ресницы, переразгибание суставов, типичная рентгенологическая картина.

з) Метафизарная хондродисплазия, тип Енсена: утолщенные суставы с костным ограничением подвижности, формирование косолапости стоп, типичная рентгенологическая картина.

и) Дисхондростеоз (синдром Лери - Вейля): укорочение предплечья и лучевой кости по отношению к локтевой, дорсальный, поддающийся редрессации подвывих дистального конца локтевой кости (деформация Маделунга).

к) Пикнодизостоз: короткие концевые фаланги, большой мозговой череп, большие роднички (которые могут быть открытыми до зрелого возраста), спонтанные переломы.

л) Карликовость с микромелией: гипоплазированные локтевая и малоберцовая кости, а также нижняя челюсть.

м) Карликовость с микромелией: характерная "треугольная" деформация большеберцовой кости.

н) Псевдогипопаратиреоз: ожирение, обращающее на себя внимание круглое лицо, укороченные пальцы рук, изменения метаболизма.

о) Псевдопсевдогипопаратиреоз.

3. Отношение длины верхнего сегмента тела к нижнему сдвинуто в пользу конечностей (т. е. снижено). В этой группе находятся прежде всего некоторые мукополисахаридозы (тела позвонков).

а) Синдром Коккейна: преждевременно появляющиеся старческие черты лица, атрофия сетчатки и зрительного нерва, атаксия, олигофрения.

б) Мукополисахаридоз, тип I-H (синдром Гурлер): гепатоспленомегалия, грубые черты лица, помутнение роговицы, тораколюмбальный горб.

в) Мукополисахаридоз, тип I-S слабо выраженная низкорослость, контрактуры суставов, помутнение роговицы, нормальное умственное развитие.

г) Мукополисахаридоз, тип II (синдром Гюнтера): легкая симптоматика, похожая на синдром Гурлера. Грубые черты лица, тугоухость. Болеют только лица мужского пола.

д) Мукополисахаридоз, тип III (синдром Санфилиппо): гепатоспленомегалия, усиленное оволосение тела, беспокойство, легкая глухота.

е) Мукополисахаридоз, тип IV (синдром Моркио): карликовость, тяжелые изменения тел позвонков, тугоухость, сводчатая изогнутость грудины, легкое помутнение роговицы.

ж) Мукополисахаридоз, тип VI (синдром Марото-Лами): гепатомегалия, грубые черты лица, формирование горба, нормальный интеллект.

з) Метатрофическая карликовость. В грудном возрасте пропорции изменены в пользу туловища. По мере формирования кифосколиоза туловище укорачивается. Двойная кожная складка над копчиком. Отмечаются вздутые суставы с частичным нарушением

функции.

и) Дистрофическая карликовость.

к) Спондилометафизарная метаплазия, тип Козловского: ограничение подвижности в суставах, сколиоз, кифоз, возможна гиперметропия. Типичная рентгенологическая картина.

л) Спондилоэпифизарная дисплазия, врожденная форма Шпрангера-Видемана. Особенно резкое укорочение туловища, нормальные стопы и кисти, часто миопия, типичная рентгенологическая картина.

м) Спондилоэпифизарная дисплазия, поздняя форма: Х-хромосомное наследование по рецессивному типу, короткий позвоночник, часто выгибание вперед грудины, широкая грудная клетка, узкие бедра, боль в спине.

4. Пороки развития гениталий. В эту группу входят многочисленные синдромы, вызванные мозаикой половых хромосом.

а) Синдром Смита-Лемми-Опица: гипоспадия, умственное недоразвитие, птоз, крипторхизм. "штепсельный нос".

б) Лепрехаунизм: гипертрофия клитора или полового члена.

в) Синдром Аарскога: расщепленная мошонка, которая окружает корень полового члена до вентральной поверхности, крипторхизм. Низкорослость появляется после 4-го года жизни.

г) Синдром Борьесона: гипогонадизм, крипторхизм, ожирение. умственное недоразвитие, гротескное лицо, "сандалевидный промежуток" между I и II пальцами стопы.

д) Синдром Эллиса-Ван-Кревельда: эписпадия.

е) Синдром микрофтальмии Ленца: микрофтальмия до анофтальмии, микроцефалия, пороки развития почек, крипторхизм.

5. Пороки сердца.

а) Синдром Дауна.

б) Синдром Тернера.

в) Синдром Нунан.

г) Синдром Эллиса-Ван-Кревельда.

д) Синдром леопарда: стеноз легочной артерии, крипторхизм, кожные пятна, глухота.

е) Синдром надклапанного стеноза аорты (синдром инфантильной гиперкальциемии): надклапанный стеноз аорты, характерное лицо (с гипертелоризмом, длинной верхней губой, малой нижней челюстью), умственное недоразвитие.

6. Усиление или необычное распределение оволосения. При акселерированном соматическом развитии следует вначале исключить одну из форм pubertas ргаесох или pseudopubertas ргаесох. Усиленное оволосение тела в сочетании с рахитом и низкорослостью может быть следствием побочного действия лечения противосудорожными средствами. При семейной низкорослости можно ожидать и семейный гирсутизм.

а) Мукополисахаридоз, тип III.

б) Лепрехаунизм.

в) Синдром Корнелии де Ланге.

7. Необычные кожа, волосы или слизистые оболочки.

а) Синдром Луи-Бар (телеангиэктатическая атаксия): телеангиоэктазии конъюнктивы, церебральная атаксия, подверженность инфекциям при дефиците IgA.

б) Болезнь Фабри: ангиэктатические узелки в коже, акропарестезии, лихорадка.

в) Синдром Гольтца-Горлина: грыжеподобные выпячивания подкожной жировой клетчатки через участки фокальной гипоплазии дермы, множественные аномалии развития кистей и стоп, множественные пороки развития глаз.

г) Синдром Блума: телеангиэктатическая эритема щек.

д) Синдром Фанкони: пигментные аномалии.

ж) Синдром леопарда: лентиноподобные кожные пятна.

з) Трисомия 18: дефекты кожи головы.

и) Метафизарная хондродисплазия с тимолимфопенией: эктодермальная дисплазия (волосы, кожа), подверженность инфекции, лимфоцитопения, типичная рентгенологическая картина.

к) Синдром Ротмунда-Томсона: красновато-желтоватая мраморность кожи, пятнистая атрофия кожи, ранняя алопеция. короткие конечности при умеренной низкорослости, развитие катаракты (синдром Ротмунда).

л) Трихоринофалангеальная дисплазия, тип I: редкие тонкие волосы, в особенности на бровях, выступающий нос с шишковатым кончиком, брахидактилия одного или нескольких пальцев кисти, припухание межфаланговых сочленений с отклонением от оси.

м) Трихоринофалангеальная дисплазия, тип II (синдром Лангера-Гидиона): пропорциональная низкорослость, редкие волосы, необычный разрез носа, микроцефалия, малая нижняя челюсть, психомоторное недоразвитие, мышечная гипотония.

н) Синдром Менкеса: короткие ломкие волосы, задержка моторного развития, церебральные судорожные припадки, общая дистрофия.

о) Синдром Геллермана-Штрейффа: атрофия кожи, гипотрихоз, птицеголовый карлик, микрофтальм с врожденной катарактой, маленький рот с нарушением прикуса.

8. Ожирение с низкорослостью.

а) Эндогенная гиперпродукция кортизола (синдром Кушинга ) или экзогенное введение глюкокортикоидов.

б) Синдром Прадера - Вилли.

в) Псевдогипопаратиреоз или псевдопсевдогипопаратиреоз.

г) Синдром Лоренса-Муна-Бидля. Пигментный ретинит, умственное недоразвитие, полидиктилия. Это необязательно облигатные симптомы. О разном процентном распределении у пациентов мужского и женского пола сообщают Кляйн и Амманн. Все чаще находят дополнительные, связываемые с гипоталамическими нарушениями симптомы (например, несахарный диабет ).

Варианты этого заболевания: синдром Альстрема-Хальгрена (ретинальная дегенерация с феноменом обоев, тугоухость и сахарный диабет ), синдром Бьемона (колобома радужки и гипогонадизм).

д) Опухоли межуточного мозга, разрушающие центры, которые регулируют половое развитие, рост, а также поведение по отношению к еде. О синдроме Фрелиха следует говорить только в том случае, когда доказано наличие опухоли.

9. Патологические гематологические находки при низкорослости.

а) Синдром Фанкони: прогрессирующий панмиелофтиз.

б) Метафизарная хондродисплазия, мальабсорбция, нейтропения. Мальабсорбция вследствие нарушения экзокринной функции поджелудочной железы, подверженность инфекции, гранулоцитопения (напоминает муковисцидоз. но концентрация электролитов в поте нормальная).

в) Остеопетроз (инфантильная форма): анемия (иногда с эритробластозом), гепатоспленомегалия, задержка соматического и психомоторного развития, макроцефалия (иногда также гидроцефалия ).

г) Остеопетроз с поздней манифестацией (синдром Альберс-Шенберга, мраморная болезнь): анемия только у 1/3 больных, гепатоспленомегалия, спонтанные переломы, характерная рентгенологическая картина.

д) Метафизарная хондродисплазия с тимолимфопенией (лимфоцитопения).

10. Характерные изменения лица. Большому числу объединенных синдромами заболеваний присущи необычные изменения лицевого скелета. Здесь представлены основные сведения только о заболеваниях, при которых эти изменения имеют дифференциально-диагностическое значение в связи со слабой выраженностью других характерных симптомов.

а) Синдром Рубинстайна-Тейби: широкое основание носа, часто птоз, маленький рот, микроцефалия, широкие концевые фаланги больших пальцев кисти и стопы (временами поражены и другие фаланги), низкая масса тела при рождении.

б) Синдром ОПД (отопалатодигитальный синдром). Лицо как при синдроме Рубинстайна-Тейби, причем полная картина изменений наблюдается только у пациентов мужского пола. Тугоухость, расщелина неба, аномалии пальцев рук и ног с "сандалевидной щелью".

в) Синдром Ларсена: выпуклый лоб, запавший корень носа, гипертелоризм, плоское лицо, возможна расщелина неба, "разболтанные" или вывихнутые суставы, косолапость стоп. Типичная рентгенологическая картина.

11. Избранная группа прочих заболеваний скелета с низкорослостью, характерной рентгенологической картиной или изменениями фосфорно-кальциевого обмена.

а) Множественная эпифизарная дисплазия: вздутые, часто болезненные суставы, нередко торакальный кифосколиоз. Это заболевание указано потому, что рентгенологические

изменения эпифизов подобны обеим формам точечной хондродисплазии, и их следует дифференцировать с изменениями при гипотиреозе.

б) Остеоэктазия с гиперфосфатазией (ювенильный синдром Педжета): большой мозговой череп, изогнутость и расширение трубчатых костей, повышение уровня щелочной и кислой фосфатаз, отложения мочевой кислоты, типичная рентгенологическая картина.

в) Тубулярный стеноз с периодической гипокальциемией: малое лицо с выпуклым лбом, редкие брови и ресницы, эпизодическая гипокальциемия и гиперфосфатемия с тетаническими симптомами, типичная рентгенологическая картина.

г) Дисостеосклероз: склонность к спонтанным переломам, задержка развития зубов с гипоплазией эмали, в отдельных случаях возможна тяжелая неврологическая симптоматика с атрофией зрительного нерва.

д) Несовершенный остеогенез. При рецессивной форме с высокой и ранней смертностью вряд ли речь может идти о низкорослости как ведущем симптоме. При доминантной форме описаны варианты течения, когда наряду со спонтанными переломами, нарушением формирования зубов, голубыми склерами и отосклерозом на первый план может выступать и низкорослость.

е) Hypophosphatasia tarda. При врожденной тяжелой форме гипофосфатазии наиболее выражена не низкорослость, а симптомы, быстро приводящие к смерти. При легко выраженной поздней форме заболевания наряду с многочисленными общими симптомами решающее значение в диагностике имеет выявление нулевой или очень низкой активности щелочной фосфатазы.

Женский журнал www.BlackPantera.ru: Вернер Блунк

Источники:

, , , ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

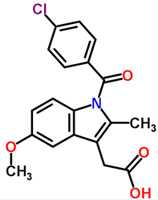

Индометацин

Индометацин  Как лечат глаза в Израиле

Как лечат глаза в Израиле  Сколько стоит операция катаракта глаза в москве

Сколько стоит операция катаракта глаза в москве  Кто такой писатель Лукьяненко

Кто такой писатель Лукьяненко  Визин для глаз сколько стоит

Визин для глаз сколько стоит  Катаракта операция стоимость николаев

Катаракта операция стоимость николаев