Рефракционные нарушения

Рефракционные нарушения.

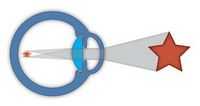

При нарушении рефракции происходит изменение преломления света, в результате картинка не фокусируется на сетчатке. Человек с данной патологией не может четко видеть предметы, и ему необходимы определенные методы коррекции.

При нарушении рефракции происходит изменение преломления света, в результате картинка не фокусируется на сетчатке. Человек с данной патологией не может четко видеть предметы, и ему необходимы определенные методы коррекции.

К основным видам нарушения рефракции относятся близорукость, дальнозоркость, астигматизм, амблиопия. Но мы остановимся на близорукости и дальнозоркости.

Что такое миопия

Близорукость имеет другое название, миопия. При данной патологии изображение фокусируется впереди сетчатки. Выделяют осевую близорукость, когда длина глаза увеличена, и рефракционную. При этом виде рефракции роговица имеет большую преломляющую силу, что приводит к уменьшению фокусного расстояния. Возникновению миопии способствуют сильная зрительная нагрузка, переутомление, слабость аккомодации, слабость соединительной ткани. Существует 3 степени близорукости: слабая, средняя и высокая.

Симптомы и лечение близорукости

Клинически миопия может быть как не прогрессирующей, так и прогрессирующей. Прогрессирующая миопия всегда является серьезной причиной инвалидности. Так как оболочки глаза растягиваются, это ведет к повышенной ломкости сосудов с многократными кровоизлияниями в стекловидное тело и сетчатку. Эти кровоизлияния достаточно медленно рассасываются, что ведет к помутнению стекловидного тела. Также образуется пигментное пятно, которое ведет к снижению остроты зрения. Существуют консервативные и хирургические методы коррекции миопии. К консервативной терапии относится коррекция с помощью очков, линз, тренировка глазных мышц, общеукрепляющие мероприятия. К хирургическим методам относятся эксимерлазерная коррекция, имплантация фактичной отрицательно линзы.

Гиперметропия

Дальнозоркость или гиперметропия, это такое нарушение рефракции, при котором изображение фокусируется за сетчаткой. При этом человек достаточно хорошо видит вдали. Возникает данная патология в результате того, что глазное яблоко неправильной формы, как бы сжато. Очень часто отмечается недостаточность оптической силы хрусталика.

Симптомы и лечение дальнозоркости

Основными клиническими проявлениями гиперметропии являются плохое зрение вблизи, повышенная утомляемость, перенапряжение глаз, частые воспалительные заболевания глаз. Различают слабую, среднюю, и сильную дальнозоркость. В основе профилактики данного заболевания лежит режим зрительных и физических нагрузок, гимнастика и массаж глаз. Консервативное лечение включает в себя раннюю диагностику гиперметропии, правильную коррекцию, тренировку глазных мышц. К хирургическим методам относятся эксимерлазерная коррекция, имплантация фактичной положительной линзы.

news-life.by Главная / Новости/ НовостиИнформационное сообщение

Уважаемые Коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе Специализированного международного симпозиума Рефракционные нарушения у детей: диагностика и оптическая коррекция", который состоится 12-13 ноября 2010 года в НИИ Глазных болезней РАМН (г. Москва, ул. Россолимо 11, корпус Б, конференц-зал НИИ ГБ РАМН)

Цель Симпозиума - обсудить современные методы диагностики и коррекции рефракционных нарушений, тактику ведения детей и подростков с осложнениями рефракционных нарушений, также ознакомиться с персонализированными методиками подбора оптических средств коррекции и лечения осложнений.

В работе конференции примут участие не менее 300 офтальмологов, оптометристов и других специалистов в области коррекции зрительных нарушений, а также представители компаний-производителей средств коррекции. Докладчики симпозиума - ведущие специалисты России, США, Италии.

Организаторы Симпозиума:

- Учреждение Российской академии медицинских наук НИИ ГБ РАМН

- НОЧУ ДПО Учебный центр повышения квалификации медицинской оптики и оптометрии

- Пенсильванский колледж оптометрии Салюского Университета (SALUS UNIVERSITY, США)

- Московское научное общество офтальмологов

Структура симпозиума:

12 ноября 2010 г. Научно-практическая конференция

13 ноября 2010 г. Образовательный форум

Презентации персональных и авторских программ реабилитации детей с пониженным зрением

Узнать более подробную программу симпозиума и записаться для участия Вы можете на сайте: http://www.eyedeti.ru/

Контакты:

НОЧУ ДПО Учебный центр повышения квалификации медицинской оптики и оптометрии : г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 31, офис 112., тел. (495) 6456898, 7877607. E-mail: [email protected]

www.visus.ru Рефракционные нарушения у пациентов после лазерной коррекции зрения В настоящее время лазерная коррекция зрения, выполненная опытным хирургом, является быстрой и безопасной операцией, после которой пациент навсегда забывает об очках или контактных линзах. Но бывают случаи, когда в послеоперационном периоде появляются жалобы на неприятные световые эффекты в темное время суток. К ним относятся так называемый эффект звездообразования и гало-эффект (halo effect).В первом случае в ночное время вокруг источников света могут образовываться многочисленные лучи, различные по яркости и размеру. Это сильно затрудняет, например, вождение автомобиля из-за потери контрастной чувствительности и резкого снижения качества зрения (при этом истинная острота зрения может быть достаточно высокой). Пациенты с такой проблемой либо совсем не видят дороги, либо видят её размыто и нечетко, иногда дорога двоится.

При гало-эффекте источники света в темное время суток превращаются в большие светящиеся шары. У некоторых пациентов этот эффект сохраняется и при дневном свете, хоть и в меньшей степени.

Иногда звездообразование и гало-эффект могут сочетаться, сильно осложняя жизнь пациента.

С описанными выше световыми эффектами обычно сталкиваются пациенты, перенесшие операцию по лазерной коррекции зрения, проведенную с применением лазерных установок предыдущих поколений. Это связано с тем, что такие лазеры были рассчитаны на ширину зрачка пациента до 6 мм. Таким образом, на более широких зрачках появлялись зоны, не охваченные действием лазера. Таким пациентам требуется проведение повторной операции, которая связана с большим риском и требует должной квалификации и опыта хирурга.

В Офтальмологической клинике Европейского медицинского центра (ЕМС) проводятся операции, позволяющие навсегда забыть об описанных выше неприятных световых эффектах и получить остроту зрения 100% и выше. Эти операции уже несколько лет успешно проводит доктор Элиас, руководитель Офтальмологической клиники ЕМС, используя эксимерный лазер последнего поколения VISX Star S4 IR.

Записаться на консультацию к специалистам Офтальмологической клиники EMC можно по телефону + 7 (495) 933 66 55. www.emcmos.ru

Рефракция глаза.

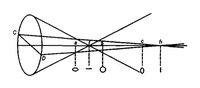

Ход лучей света при различных рефракциях: 1 —в близоруком глазу; 2— в нормальном; 3 — в дальнозорком. |

Рефракция глаза — преломляющая сила оптической системы глаза при покое аккомодации. Преломляющая сила оптической системы зависит от радиуса кривизны преломляющих поверхностей (роговица, хрусталик) и от отстояния их друг от друга. Светопреломляющий аппарат глаза имеет сложное строение; он состоит из роговицы, камерной влаги, хрусталика и стекловидного тела. Луч света на пути до сетчатки должен пройти четыре преломляющие поверхности: переднюю и заднюю поверхности роговицы и переднюю и заднюю поверхности хрусталика. Ход лучей света при различных рефракциях глаза показан на рисунке. Преломляющая сила оптической системы глаза составляет в среднем 59,92 D. Для рефракции глаза имеет значение длина оси глаза, т. е. расстояние от роговицы до желтого пятна. Это расстояние составляет в среднем 25,3 мм. Поэтому рефракция глаза зависит от соотношения между преломляющей силой и длиной оси, что определяет положение главного фокуса по отношению к сетчатке и характеризует оптическую установку глаза.

Различают три основные рефракции глаза: эмметропию (см.), или «нормальную» рефракцию глаза, дальнозоркость (см.) и близорукость (см.).

Рефракция глаза изменяется с возрастом. У новорожденных наблюдается преимущественно дальнозоркость. В период роста человека происходит сдвиг рефракции глаза в сторону ее усиления, т. е. близорукости. Изменения рефракции глаза обусловлены ростом организма, в период которого удлинение оси глаза выражено больше, чем изменение преломляющей силы оптической системы. В пожилом возрасте происходит небольшой сдвиг рефракции глаза в сторону ее ослабления за счет изменений в хрусталике.

Рефракцию глаза определяют субъективным и объективным методами. Субъективный метод основан на определении остроты зрения (см.) при помощи стекол. Объективными методами определения рефракции глаза являются скиаскопия (см.) и рефрактометрия, т. е. определение рефракции глаза при помощи специальных приборов — глазных рефрактометров. Этими приборами рефракцию глаза определяют по положению дальнейшей точки ясного зрения.

Рефракция глаза и её аномалии.

Глаз человека по своему строению похож на видеокамеру: как и камера, наши глаза состоят из оптической системы, формирующей изображение, и растра – мозаики светочувствительных элементов, которые трансформируют световой сигнал и передают информацию в мозг. В человеческом глазу роль растра играет сетчатка. Острота зрения зависит от того, фокусируется ли изображение непосредственно на нее или же фокус расположен ближе или дальше. В первом случае человек видит все, а в двух других – изображение получается размытым и нечетким.

Именно положение фокусной точки глаза относительно сетчатки называется клинической рефракцией, или просто рефракцией глаза. Различают также физическую рефракцию – эта величина у новорожденного составляет около 80.0 дптр, а у взрослых примерно 60.0 дптр. Однако преломляющая сила может варьировать в пределах 52.0–68.0 дптр. Физическая рефракция не дает представления о функциональных способностях глаза, поэтому офтальмологи чаще оперируют понятием клинической рефракции. Как мы уже говорили, это положение главного фокуса сетчатки. Возможны 3 + 1 вариант положения этого фокуса. Так, если фокус лежит за сетчаткой, можно говорить о наличии у пациента дальнозоркости (гиперметропии), если непосредственно на ней – о соразмерной рефракции. Когда же фокус располагается перед сетчаткой, мы имеем дело с близорукостью (миопией). Кроме того, к аномалиям рефракции относится такое заболевание, как астигматизм.

Аномалии рефракции глаза

• Миопией (или близорукостью) называют слишком сильную клиническую рефракцию. В этом случае задний фокус оптической системы глаза не совпадает с сетчаткой, а располагается перед ней. Близорукие люди хорошо видят вблизи и плохо вдаль. Причин развития близорукости может быть несколько, но чаще всего такое нарушение возникает из-за увеличения длины глаза или же его слишком сильного оптического преломления.

• Гиперметропия (дальнозоркость) – это слишком слабая клиническая рефракция. В этом случае фокус, наоборот, располагается как бы за сетчаткой. Пациенты, страдающие дальнозоркостью, как правило, плохо видят вблизи, тогда как объекты, расположенные вдали, различают заметно лучше.

• Еще одна аномалия рефракции глаза – это астигматизм. Эта проблема возникает тогда, когда оптические среды глаза (чаще всего роговица) обладают разной силой преломления на взаимно перпендикулярных осях.

Стоит также отметить, что рефракция глаза меняется с возрастом – у новорожденных она всегда меньше нормальной. Также рефракция может уменьшаться у людей пожилого возраста. В этом случае говорят о развитии так называемой старческой дальнозоркости или пресбиопии.

Коррекция аномалий рефракции

Задача офтальмолога состоит в том, чтобы вернуть пациентам остроту зрения, в том числе скорректировать аномалии рефракции, позволив человеку одинаково хорошо видеть объекты, расположенные вблизи и вдали. В последние годы появились малоинвазивные офтальмохирургические методы, позволяющие быстро и без боли решать проблемы глаз, избавляя пациентов от необходимости носить очки или линзы. В зависимости от степени нарушений зрения для его коррекции могут проводиться различные операции, о каждой из которых вы можете подробнее узнать на этом сайте. Речь идет о таких процедурах, как:

• лазерная коррекция зрения;

• имплантация факичных линз PRL;

• замена хрусталика на искусственный, с другой оптической силой;

• имплантация интрастромальных колец.

Таким образом, хирургическая коррекция близорукости, дальнозоркости и астигматизма становится реальной и доступной.

www.kremlin-vision.ruГлаз человека это сложная оптическая система. Как и любая оптическая?система, он обладает преломляющей способностью - рефракцией. По отношению к глазу различают два вида рефракции - физическую и клиническую. Все реальные оптические системы имеют оптические погрешности аберрации. Различают монохроматические (сферические и астигматические) и хроматические аберрации. Хроматическая аберрация является следствием неодинакового преломления? лучей света с разной длиной волны, поэтому они собираются в разных точках на ?оптической оси.

Оптической системе человеческого глаза присуще некоторое несовершенство:

Все вместе они создают оптическую погрешность глаза, которая получила ?название физиологический астигматизм. Суть его состоит в том, что лучи, исходящие из точечного источника света, собираются не в точкe, а в определенную? зону на оптической оси глаза фокусную область, в результате чего на сетчатке ?образуется круг. Фокусная область характеризуется диаметром и глубиной. Чем меньше диаметр фокусной области, тем? четче изображение и выше острота зрения. Ее глубина зависит от ?ширины зрачка. Фокусная область позволяет глазу хорошо видеть на разных? расстояниях даже в случае отсутствия хрусталика.

Для получения четкого изображения на сетчатке важна способность оптической системы глаза фокусировать? лучи точно на сетчатке. В зависимости от этого выделяют два вида клинической рефракции: эмметропию и аметропию. Эмметропия (от греч, emmetros - соразмерный, ops - зрение) - соразмерная рефракция. Сила оптической системы такого глаза соответствует (соразмерна) ?передне - заднему размеру глаза и главный фокус параллельных лучей находится на ?сетчатке. Эмметропия - это наиболее совершенный вид клинической рефракции ?глаза. Дальнейшая точка ясного зрения эмметропа лежит в бесконечности. Острота?зрения такого глаза - 1,0 и выше. Эмметропы хорошо видят вдаль и вблизи. Аметропия несоразмерная рефракция. Главный фокус параллельных? лучей в таком глазу не совпадает с сетчаткой, расположен перед или за ней. Аметропия может быть двух видов: близорукость и дальнозоркость. Близорукость или миопия (myopia, от греч. mуо - прищуриваю, ops - зрение), это сильная рефракция. Параллельные лучи собираются в фокус впереди? сетчатки, поэтому на сетчатке получается нечеткое изображение. Острота зрения у миопа всегда ниже 1,0, они плохо видят ?вдаль и хорошо - вблизи. Не прогрессирующая миопия - аномалия рефракции, которая клинически проявляется снижением зрения вдаль, хорошо корригируется и не требует лечения. Увеличение степени миопии более чем на 1,0 дптр в течение года, считается прогрессирующей миопией. Постоянное прогрессирование?(степень миопии продолжает увеличиваться всю жизнь) называется злокачественной близорукостью, или миопической болезнью. Это заболевание,? которое требует лечения и приводит к инвалидности по зрению. Дальнозоркость или гиперметропия (hypermetropia, от греч. hypermetros - чрезмерный), это слабый вид рефракции. Фокус параллельных лучей находится за сетчаткой, изображение на сетчатке получается нечетким, острота зрения такого глаза ниже 1,0. Равенство клинической рефракции в обоих глазах называется изометропией,? неравенство - анизометропией.

Эмметропия, миопия и гиперметропия - это сферические рефракции. Преломляющие поверхности оптической системы таких глаз имеют сферическую ?форму (роговица -выпукло вогнутая сфера, хрусталик - двояковыпуклая сфера),?сила преломления в разных меридианах одинаковая и главный фокус параллельных лучей представляет собой единую точку.

Существуют глаза, в?которых преломляющие ?поверхности оптической ?системы асферичны и ?сила преломления их? в разных меридианах? неодинаковая. Главный ?фокус параллельны х?лучей в таких глазах не ?один; их несколько и они?занимают по отношению?к сетчатке разное положение, в результате чего получить отчетливое изображение невозможно. Такая? аномалия оптической системы называется астигматизмом. Астигматизм (от греч. а - отрицание, stigma - точка) характеризуется разной силой преломления оптических сред глаза во взаимно перпендикулярных?меридианах (осях). Если преломляющая сила одинакова по всему меридиану, то? астигматизм называется правильным, если различна - неправильным.

Правильный прямой астигматизм? с разницей преломляющей силы в главных меридианах 0,50,75 дптр считается? физиологическим и не вызывает субъективных жалоб.

Для нормальной жизнедеятельности человека необходимо ясное видение предметов на разном расстоянии. Способность глаза фокусировать изображение рассматриваемых предметов на сетчатке независимо от расстояния, на ?котором находится предмет, называется аккомодацией. Таким образом, аккомодация это способность глаза видеть хорошо и вдаль и вблизи. В глазу человека аккомодация осуществляется за счет изменения кривизны ?хрусталика, следствием чего является изменение преломляющей способности глаза. В процессе аккомодации участвуют два компонента: активный сокращение ресничной мышцы и пассивный обусловленный эластичностью? хрусталика.

Рефракцию глаза в состоянии покоя аккомодации называют статической,? а при ее напряжении - динамической. Аккомодация характеризуется областью и объемом аккомодации. Область?(длина) аккомодации - это пространство, в пределах которого возможно ясное ?зрение на разных расстояниях, благодаря аккомодации. Дальнейшая точка ясного зрения - это точка в пространстве,? в которой сохраняется ясное зрение при максимальном расслаблении аккомодации,?а ближайшая точка ясного зрения - это точка, в которой сохраняется ясное зрение при максимальном напряжении аккомодации. Отрезок между? ними - это область, или длина аккомодации. Ее определяют в линейных мерах по?разнице величин дальней и ближней точки ясного зрения.

Патология аккомодации (спазм, парез и паралич)

Паралич аккомодации возникает при поражении ?глазо-двигательного нерва вследствие заболевания, отравления, травмы или воздействия медикаментов. Перегрузка аккомодационного аппарата приводит к аккомодативной астенопии или спазму аккомодации. Аккомодативная астенопия (зрительное утомление) наблюдается при?не корригированной гиперметропии, астигматизме и пресбиопии. Возникает? вследствие пареза (парез аккомодации) ресничной мышцы, который сопровождается уменьшением? объема аккомодации. Аккомодативная астенопия характеризуется появлением при работе на?близком расстоянии болевых ощущений в области переносицы и висков, головной болью, ухудшением зрения при чтении и рассматривании предметов; иногда ?наблюдаются общие явления в виде тошноты и даже рвоты. Спазм аккомодации возникает в результате длительного напряжения ресничной мышцы и проявляется усилением рефракции глаза развивается ложная эмметропия или миопия. Спазм аккомодации характеризуется снижением?остроты зрения вдаль, головной болью, утомляемостью при чтении.

Пресбиопия

Способность глаза к аккомодации с возрастом ослабевает. Этот процесс начинается сразу после рождения, постепенно усиливается и ощутимо проявляется в зрелом возрасте. Ослабление способности к аккомодации связано?с физиологической инволюцией хрусталика, изменению его физико-химического состава. Количество влаги в хрусталике уменьшается, он становится более плотным,?(начинает формироваться?в 20 лет, а к 40 годам этот? процесс завершается), снижается его эластичность. К ?60 годам уплотнение хрусталика практически заканчивается. Возрастное изменение? аккомодации называется? пресбиопией (presbyopia,?от греч. presbys старик,?ops зрение) старческая дальнозоркость. Пресбиопия проявляется после? 40 лет и характеризуется? отдалением ближайшей?точки ясного зрения дальше того расстояния, на котором человек работает, пишет и т.д. (дальше 33 см), и? пациент начинает испытывать затруднения при работе на близком расстоянии. ?При рассматривании мелких предметов их приходится не приближать, а отодвигать от глаза все дальше и дальше.

| Поделиться: |

Клиническая рефракция характеризует соразмерность оптической силы глаза и его переднезадней оси (расстояния от вершины роговицы до центральной ямки сетчатки) Под клинической рефракцией понимают положение главного фокуса глаза относительно сетчатки. Величина рефракций отображает расстояние от главного фокуса глаза до сетчатки, выраженное в диоптриях (дптр. D). Различают три вида клинической рефракции глаза.

Эмметропия (Em) - соразмеренный вид рефракции, главный фокус глаза лежит в плоскости сетчатки. Эмметропический глаз хорошо видит вдаль. а при напряжении аккомодации - вблизи (аккомодация - способность глаза менять свою оптическую силу за счёт изменения хрусталика).

Миопия, или близорукость (М) - несоразмерный вид рефракции главный Фокус глаза лежит впереди сетчатки. Очевидно, что при миопии либо перед-незадияя ось глаза слишком длинная (что чаше бывает при приобретенной близорукости), либо избыточна оптическая сила глаза (что может быть при врождённой близорукости). Близорукий глаз плохо видит вдаль, но хорошо видит вблизи. Миопию считают сильным видом рефракции. Для перенесения фокуса на сетчатку используют рассеивающие вогнутые минусовые линзы, поэтому миопию обозначают знаком - , а степень миопии соответствует величине минусовой корригирующей линзы, которая переносит главный фокус глаза в плоскость сетчатки.

Гиперметропия, или дальнозоркость (Нт) - несоразмерный вид рефракции, главный фокус глаза лежит за сетчаткой. Очевидно, что при гиперметропии либо переднезадняя ось глаза слишком коротка, либо недостаточна оптическая сила глаза. Дальнозоркий глаз плохо видит вдаль и ещё хуже видит вблизи. Достижение частичной (реже - полной) компенсации гиперметропии возможно за счёт напряжения аккомодации, при котором присутствует хорошее зрение на разных расстояниях. Гиперметропию считают слабым видом рефракции. Для перенесения фокуса на сетчатку при дальнозоркости используют собирательные выпуклые плюсовые линзы, поэтому гиперметропию обозначают знаком + , а степень гиперметропии соответствует величине плюсовой корригирующей линзы, которая переносит главный фокус глаза в плоскость сетчатки.

Астигматизм не является самостоятельным видом клинической рефракции, а представляет сочетание в одном глазу двух её видов либо одного вида разной величины.

Анизометропия - разница в рефракции двух глаз.

Развитие рефракции

При рождении человека разброс рефракции глаза бывает довольно значительный: от высокой миопии до гиперметропии высокой степени. При этом среднее значение рефракции новорождённого лежит в области гиперметропии +2,5... +3,5 дптр. У большинства новорождённых присутствует астигматизм, 1,5 дптр и более. В течение первого года жизни в процессе активной эмметропизации разброс рефракций резко уменьшается - рефракция дальнозорких и близоруких глаз сдвигается в сторону эмметропии, уменьшается и астигматизм. Этот процесс несколько замедляется в период 1-3 лет, и концу 3-го года жизни у большинства детей формируется рефракция, близкая к эмметропии.

Исследование рефракции

Исследование рефракции у детей обладает рядом особенностей. Во-первых, не всегда возможно дать субъективную оценку зрения, во-вторых, влияние привычного тонуса аккомодации обусловливает определение разной рефракции в естественных условиях и при медикаментозном парезе аккомодации (циклоплегии). До недавнего времени единственным надёжным циклоплеги-ческим средством считали атропин. В нашей стране до сих пор за стандартную циклоплегию принимают 3-дневную (по 2 раза в сутки) инстилляцию атропина в конъюнктивальный мешок. При этом концентрация раствора зависит от возраста: до 1 года - 0,1%, до 3 лет - 0,3%, до 7 лет - 0,5%, старше 7 лет - 1%. Отрицательные моменты атропинизации хорошо известны: возможность общей интоксикации, а также длительного пареза аккомодации. В настоящее время для индуцирования циклоплегии всё чаще используют средства кратковременного действия: 1% циклопентолат (цикломед) и 0,5-1% тропикамид (мидриацил). Циклопентолат по глубине циклоплегического действия близок к атропину, тропикамид существенно слабее, для исследования рефракции у детей его используют редко.

Коррекция аномалий рефракции у детей

У детей коррекция аномалий рефракции преследует две цели: тактическую (сделать всё для улучшения зрения) и стратегическую (создать условия для правильного развития органа зрения). Очки детям назначают с лечебной целью. При этом само по себе отличие рефракции от нуля не бывает показанием для коррекции аметропии. Коррекции подлежат аметропии, сопровождаемые признаками декомпенсации. При назначении коррекции детям учитывают величину аметропии, возраст, функциональное состояние глаз, наличие сопутствующей глазной патологии, возможность субъективного исследования.

Гиперметропия. Показания к коррекции гиперметропии - признаки её декомпенсации: сходящееся косоглазие (даже периодическое), амблиопия (снижение корригированной остроты зрения), снижение некорригированной остроты зрения, астенопия (зрительное утомление). Если выявлены признаки декомпенсации, коррекции подлежит гиперметропия любой степени. Коррекция также необходима при гиперметропии 4,0 дптр и более, даже если явных признаков декомпенсации нет.

При гиперметропии назначают коррекцию, как правило, на 1,0 дптр слабее рефракции, выявленной объективно в условиях циклоплегии.

Астигматизм. Показания к коррекции астигматизма - признаки его декомпенсации: амблиопия, развитие и прогрессирование миопии хотя бы на одном глазу, случаи, когда коррекция цилиндром повышает остроту зрения по сравнению со сферой, астенопия. Как правило, коррекции подлежит астигматизм в 1,0 дптр и более. Астигматизм менее 1,0 дптр корригируют в особых случаях. Общий принцип при астигматизме - коррекция, близкая к полной величине астигматизма, выявленного объективно. Уменьшение коррекции возможно при астигматизме более 3,0 дптр, а также в случаях, когда полная коррекция вызывает признаки дизадаптации (искажение пространства, головокружение, тошнота и др.).

ilive.com.uaбОПНБМЙЙ ТЕЖТБЛГЙЙ

дМС РПМХЮЕОЙС ЮЈФЛПЗП ЙЪПВТБЦЕОЙС ЧБЦОБ ОЕ ФПМШЛП РТЕМПНМСАЭБС УЙМБ ПРФЙЮЕУЛПК УЙУФЕНЩ ЗМБЪБ УБНБ РП УЕВЕ, ОП Й ЕЈ УРПУПВОПУФШ ЖПЛХУЙТПЧБФШ МХЮЙ ОБ УЕФЮБФЛЕ.

ч УЧСЪЙ У ЬФЙН Ч ПЖФБМШНПМПЗЙЙ ЙУРПМШЪХАФ ФЕТНЙО ЛМЙОЙЮЕУЛБС ТЕЖТБЛГЙС, РПД ЛПФПТЩН РПОЙНБАФ УППФОПЫЕОЙЕ НЕЦДХ РТЕМПНМСАЭЕК УЙМПК Й РПМПЦЕОЙЕН УЕФЮБФЛЙ ЙМЙ, ЮФП ФП ЦЕ УБНПЕ, НЕЦДХ ЪБДОЙН ЖПЛХУОЩН ТБУУФПСОЙЕН ПРФЙЮЕУЛПК УЙУФЕНЩ Й ДМЙОПК РЕТЕДОЕЪБДОЕК ПУЙ ЗМБЪБ.

тБЪМЙЮБАФ ЛМЙОЙЮЕУЛХА ТЕЖТБЛГЙА ДЧХИ ЧЙДПЧ УФБФЙЮЕУЛХА Й ДЙОБНЙЮЕУЛХА. уФБФЙЮЕУЛБС ТЕЖТБЛГЙС ПРТЕДЕМСЕФУС РПМПЦЕОЙЕН ЪБДОЕЗП ЗМБЧОПЗП ЖПЛХУБ ПРФЙЮЕУЛПК УЙУФЕНЩ ЗМБЪБ ПФОПУЙФЕМШОП УЕФЮБФЛЙ. рТЙ УПТБЪНЕТОПК ЛМЙОЙЮЕУЛПК ТЕЖТБЛГЙЙ, ЙМЙ ЬННЕФТПРЙЙ (ПФ ЗТЕЮ. emmetros УПТБЪНЕТОЩК, opsis ЪТЕОЙЕ), ЬФПФ ЖПЛХУ УПЧРБДБЕФ У УЕФЮБФЛПК, РТЙ ОЕУПТБЪНЕТОЩИ ЧЙДБИ ЛМЙОЙЮЕУЛПК ТЕЖТБЛГЙЙ, ЙМЙ БНЕФТПРЙСИ (ПФ ЗТЕЮ.ametros ОЕУПТБЪНЕТОЩК), ОЕ УПЧРБДБЕФ.

рТЙ ВМЙЪПТХЛПУФЙ (НЙПРЙЙ) МХЮЙ ЖПЛХУЙТХАФУС ЧРЕТЕДЙ УЕФЮБФЛЙ, Б РТЙ ДБМШОПЪПТЛПУФЙ (ЗЙРЕТНЕФТПРЙЙ) РПЪБДЙ ОЕЈ.

вМЙЪПТХЛПУФШ

вМЙЪПТХЛПУФШ (НЙПРЙС) ЬФП ОБТХЫЕОЙЕ ЪТЕОЙС, РТЙ ЛПФПТПН ЮЕМПЧЕЛ ИПТПЫП ЧЙДЙФ РТЕДНЕФЩ, ТБУРПМПЦЕООЩЕ ЧВМЙЪЙ, Б ХДБМЕООЩЕ ПФ ОЕЗП РМПИП. л УПЦБМЕОЙА, ВМЙЪПТХЛПУФШ ЧЕУШНБ ТБУРТПУФТБОЕОБ, ПОБ ЧУФТЕЮБЕФУС ЛБЛ Х ДЕФЕК, ФБЛ Й Х ЧЪТПУМЩИ.

рП ДБООЩН чУЕНЙТОПК ПТЗБОЙЪБГЙЙ ЪДТБЧППИТБОЕОЙС, 800 НЙММЙПОПЧ МАДЕК ОБ ОБЫЕК РМБОЕФЕ УФТБДБАФ ВМЙЪПТХЛПУФША.

оЕТЕДЛП ОБЫ ЗМБЪ УТБЧОЙЧБАФ У ЖПФПБРРБТБФПН. тПМШ ПВЯЕЛФЙЧБ Ч ОЕН ЧЩРПМОСАФ ТПЗПЧЙГБ Й ИТХУФБМЙЛ: ПОЙ РТПРХУЛБАФ Й РТЕМПНМСАФ МХЮЙ УЧЕФБ, РПРБДБАЭЙЕ Ч ЗМБЪ. тПМШ УЧЕФПЮХЧУФЧЙФЕМШОПК РМЕОЛЙ ПФЧЕДЕОБ УЕФЮБФЛЕ: ОБ ОЕК ВМБЗПДБТС УЧЕФПЮХЧУФЧЙФЕМШОЩН ЛМЕФЛБН ЧПЪОЙЛБЕФ ЙЪПВТБЦЕОЙЕ. ъБФЕН ПОП РТЕПВТБЪХЕФУС Ч ОЕТЧОЩЕ ЙНРХМШУЩ Й РП ЪТЙФЕМШОПНХ ОЕТЧХ, ЛБЛ РП РТПЧПДБН, РЕТЕДБЕФУС Ч ЗПМПЧОПК НПЪЗ. йЪПВТБЦЕОЙЕ ВХДЕФ ЮЕФЛЙН, ЕУМЙ ТПЗПЧЙГБ Й ИТХУФБМЙЛ РТЕМПНМСАФ МХЮЙ ФБЛ, ЮФП ЖПЛХУ (ФПЮЛБ УПЕДЙОЕОЙС МХЮЕК) ОБИПДЙФУС ОБ УЕФЮБФЛЕ. йНЕООП РПЬФПНХ ЪДПТПЧЩЕ МАДЙ ИПТПЫП ЧЙДСФ ЧДБМШ.

рТЙ ВМЙЪПТХЛПУФЙ РБТБММЕМШОЩЕ МХЮЙ, ЙДХЭЙЕ ПФ ТБУРПМПЦЕООЩИ ЧДБМЙ РТЕДНЕФПЧ, УПЕДЙОСАФУС ОЕ ОБ УЕФЮБФЛЕ, Б РЕТЕД ОЕА, Й ЙЪПВТБЦЕОЙЕ РПМХЮБЕФУС ОЕТЕЪЛЙН, ТБЪНЩФЩН.

оПТНБМШОБС ДМЙОБ ЗМБЪБ ЧЪТПУМПЗП ЮЕМПЧЕЛБ 23-24 НН, Б РТЙ ВМЙЪПТХЛПУФЙ ЧЩУПЛПК УФЕРЕОЙ ПОБ ДПУФЙЗБЕФ ЙОПЗДБ 30 НН Й ВПМЕЕ. хДМЙОЕОЙЕ ЗМБЪБ ОБ ЛБЦДЩК НЙММЙНЕФТ РТЙЧПДЙФ Л ХЧЕМЙЮЕОЙА ВМЙЪПТХЛПУФЙ ОБ 3 ДЙПРФТЙЙ.

рПНОЙФЕ! уЧПЕЧТЕНЕООПЕ ПВТБЭЕОЙЕ Л ПЖФБМШНПМПЗХ РПНПЦЕФ чБН РТЕДХРТЕДЙФШ ЗТПЪОЩЕ ПУМПЦОЕОЙС ВМЙЪПТХЛПУФЙ Й УВЕТЕЮШ ЪТЕОЙЕ!

л ОБЮБМХ УФТБОЙГЩ

дБМШОПЪПТЛПУФШ

дБМШОПЪПТЛПУФШ (ЗЙРЕТНЕФТПРЙС) ЬФП ЧЙД БНЕФТПРЙЙ, РТЙ ЛПФПТПН РБТБММЕМШОЩЕ МХЮЙ, ЙДХЭЙЕ ПФ ТБУРПМПЦЕООЩИ ЧДБМЙ РТЕДНЕФПЧ, ЖПЛХУЙТХАФУС РПЪБДЙ УЕФЮБФЛЙ.

оБЙВПМЕЕ ЮБУФПК РТЙЮЙОПК ДБМШОПЪПТЛПУФЙ СЧМСЕФУС ХЛПТПЮЕООБС ЖПТНБ ЗМБЪБ Й (ЙМЙ) ОЕДПУФБФПЮОПК УЙМЩ ПРФЙЛБ. дП ПРТЕДЕМЕООПЗП ЧПЪТБУФБ ДБМШОПЪПТЛЙК ЗМБЪ УРПУПВЕО РТЕПДПМЕЧБФШ ОЕРТБЧЙМШОХА ЖПЛХУЙТПЧЛХ ЪБ УЮЕФ ЙЪВЩФПЮОПЗП ОБРТСЦЕОЙС ЧОХФТЙЗМБЪОЩИ НЩЫГ. рТЙ ФБЛПК ОБРТСЦЕООПК ТБВПФЕ ЗМБЪБ ЮЕМПЧЕЛ ВЩУФТЕЕ ХУФБЕФ Й ОБЮЙОБЕФ ЙУРЩФЩЧБФШ ЪБФТХДОЕОЙС РТЙ ЮФЕОЙЙ Й ЧЪЗМСДЕ ЧДБМШ, УОЙЦБЕФУС ЕЗП ТБВПФПУРПУПВОПУФШ.

л ОБЮБМХ УФТБОЙГЩ

бУФЙЗНБФЙЪН

ч ФПН УМХЮБЕ, ЕУМЙ ПРФЙЮЕУЛБС УЙУФЕНБ ЗМБЪБ ОЕ УЖЕТЙЮОБС, ФП ФБЛХА ТЕЖТБЛГЙА ОБЪЩЧБАФ БУФЙЗНБФЙЪНПН (ПФ ЗТЕЮ. astigmatism: Б ПФТЙГБФЕМШОБС РТЙУФБЧЛБ, stigma ФПЮЛБ).

бУФЙЗНБФЙЪН БОПНБМЙС УФТПЕОЙС ЗМБЪ, ЛПФПТПЕ ЧЩТБЦБЕФУС Ч ФПН, ЮФП ТБДЙХУ ЛТЙЧЙЪОЩ ТПЗПЧЙГЩ (ТЕДЛП ИТХУФБМЙЛБ) Ч ТБЪМЙЮОЩИ НЕТЙДЙБОБИ ПЛБЪЩЧБЕФУС ОЕПДЙОБЛПЧЩН.

рТЙ БУФЙЗНБФЙЪНЕ ОЕЛПФПТЩЕ ХЮБУФЛЙ ЙЪПВТБЦЕОЙС НПЗХФ ЖПЛХУЙТПЧБФШУС ОБ УЕФЮБФЛЕ, ДТХЗЙЕ ЪБ ЙМЙ РЕТЕД ОЕК. ч ТЕЪХМШФБФЕ ЮЕМПЧЕЛ ЧЙДЙФ ЙУЛБЦЕООПЕ ЙЪПВТБЦЕОЙЕ. рТЙ БУФЙЗНБФЙЪНЕ ЙНЕЕФУС УПЮЕФБОЙЕ ТБЪМЙЮОЩИ ТЕЖТБЛГЙК ЙМЙ ТБЪОЩИ УФЕРЕОЕК ПДОПК ТЕЖТБЛГЙЙ.

пВЭЙК БУФЙЗНБФЙЪН УЛМБДЩЧБЕФУС ЙЪ ТПЗПЧЙЮОПЗП Й ИТХУФБМЙЛПЧПЗП, ИПФС, ЛБЛ РТБЧЙМП, ПУОПЧОПК ЕЗП РТЙЮЙОПК СЧМСЕФУС ОБТХЫЕОЙЕ УЖЕТЙЮОПУФЙ ТПЗПЧЙГЩ. рТЙ ЛПТТЕЛГЙЙ ТПЗПЧЙЮОПЗП БУФЙЗНБФЙЪНБ ОЕПВИПДЙНП УДЕМБФШ РТЕМПНМСАЭХА УЙМХ ТПЗПЧЙГЩ ПДЙОБЛПЧПК Ч ТБЪОЩИ ФПЮЛБИ.

бУФЙЗНБФЙЪН ДЕМСФ ОБ НЙПРЙЮЕУЛЙК, ЗЙРЕТНЕФТПРЙЮЕУЛЙК Й УНЕЫБООЩК.

л ОБЮБМХ УФТБОЙГЩ

дЙБЗОПУФЙЛБ БОПНБМЙК ТЕЖТБЛГЙЙ

фПМШЛП УРЕГЙБМЙУФ НПЦЕФ ПРТЕДЕМЙФШ УФЕРЕОШ чБЫЕК ВМЙЪПТХЛПУФЙ, ДБМШОПЪПТЛПУФЙ, БУФЙЗНБФЙЪНБ Й ОБЙВПМЕЕ РПДИПДСЭЙК ДМС чБЫЕЗП УМХЮБС НЕФПД МЕЮЕОЙС.

пЖФБМШНПМПЗЙ зх нофл нЙЛТПИЙТХТЗЙС ЗМБЪБ РТПЧЕДХФ ОЕПВИПДЙНПЕ ПВУМЕДПЧБОЙЕ У РПНПЭША ЧЩУПЛПФПЮОПЗП, УПЧТЕНЕООПЗП ПВПТХДПЧБОЙС.

ьФП ПВЭБС УИЕНБ ПВУМЕДПЧБОЙС РБГЙЕОФПЧ У ОБТХЫЕОЙСНЙ ТЕЖТБЛГЙЙ, ОП МЕЮЕОЙЕ ЛБЦДПЗП ЮЕМПЧЕЛБ ФТЕВХЕФ ЙОДЙЧЙДХБМШОПЗП РПДИПДБ. рПЬФПНХ РТЙ ОЕПВИПДЙНПУФЙ ЧТБЮ НПЦЕФ ОБЪОБЮЙФШ чБН ДПРПМОЙФЕМШОЩЕ ЙУУМЕДПЧБОЙС.

л ОБЮБМХ УФТБОЙГЩ

мЕЮЕОЙЕ БОПНБМЙК ТЕЖТБЛГЙЙ

уРЕГЙБМЙУФБНЙ зх нофл нЙЛТПИЙТХТЗЙС ЗМБЪБ ТБЪТБВПФБОЩ Й ХУРЕЫОП РТЙНЕОСАФУС ТБЪМЙЮОЩЕ НЕФПДЩ МЕЮЕОЙС ВМЙЪПТХЛПУФЙ: УЛМЕТПРМБУФЙЛБ, ЛПММБЗЕОПРМБУФЙЛБ, МБЪЕТЛПБЗХМСГЙС УЕФЮБФЛЙ, ЬЛУЙНЕТМБЪЕТОБС ЛЕТБФЬЛФПНЙС, ЙНРМБОФБГЙС(ЧЧЕДЕОЙЕ Ч ЗМБЪ)ЙОФТБПЛХМСТОПК МЙОЪЩ.

уИЕНБ ПРЕТБГЙЙ УЛМЕТПРМБУФЙЛЙ

мЕЮЕОЙЕ ЗЙРЕТНЕФТПРЙЙ Й БУФЙЗНБФЙЪНБ ЪБЛМАЮБЕФУС Ч ПЮЛПЧПК, МЙВП ЛПОФБЛФОПК, МЙВП ИЙТХТЗЙЮЕУЛПК ЛПТТЕЛГЙЙ.

уЕЗПДОС РТПВМЕНБ ЛПТТЕЛГЙЙ ТБЪМЙЮОЩИ ЧЙДПЧ БОПНБМЙК ТЕЖТБЛГЙЙ ХУРЕЫОП ТЕЫБЕФУС ВМБЗПДБТС ОПЧПНХ ОБРТБЧМЕОЙА Ч ПЖФБМШНПМПЗЙЙ ТЕЖТБЛГЙПООПК ИЙТХТЗЙЙ ЗМБЪБ.

еЕ ПУОПЧПРПМПЦОЙЛПН Ч НЙТЕ СЧМСЕФУС БЛБДЕНЙЛ у.о. жЕДПТПЧ. тБЪТБВПФЛБ УПЧЕТЫЕООП ОПЧЩИ НЕФПДПЧ ПРЕТБГЙК Й РТЙВПТПЧ ДМС ЙИ ЧЩРПМОЕОЙС, УРЕГЙБМШОЩИ ЧЩУПЛПЛБЮЕУФЧЕООЩИ НЙЛТПИЙТХТЗЙЮЕУЛЙИ ЙОУФТХНЕОФПЧ, Б ФБЛЦЕ ФПЮОЩЕ ТБУЮЕФЩ ОБ ПУОПЧЕ ЛПНРШАФЕТОЩИ РТПЗТБНН, РПЪЧПМСАЭЙЕ РТПЗОПЪЙТПЧБФШ ТЕЪХМШФБФЩ Ч ЛБЦДПН УМХЮБЕ, ЧУЕ ЬФП ПВЕУРЕЮЙМП зх нофл нЙЛТПИЙТХТЗЙС ЗМБЪБ ЪБУМХЦЕООПЕ РТЙЪОБОЙЕ ЧП ЧУЕН НЙТЕ. б УПФОЙ ФЩУСЮ МАДЕК РПМХЮЙМЙ ЧПЪНПЦОПУФШ ЧЙДЕФШ НЙТ УПВУФЧЕООЩНЙ ЗМБЪБНЙ.

оБ РПТПЗЕ ФТЕФШЕЗП ФЩУСЮЕМЕФЙС РПСЧЙМУС ОПЧЩК НЕФПД ТЕЖТБЛГЙПООПК ИЙТХТЗЙЙ ЬЛУЙНЕТМБЪЕТОБС ЛПТТЕЛГЙС.

вМБЗПДБТС ОБХЮОПК ПВПУОПЧБООПУФЙ, ВЕЪВПМЕЪОЕООПУФЙ, НБЛУЙНБМШОПК ВЕЪПРБУОПУФЙ, УФБВЙМШОЩН ТЕЪХМШФБФБН Ч ПФДБМЈООПН РЕТЙПДЕ ПО РПМХЮЙМ ЫЙТПЛПЕ ТБУРТПУФТБОЕОЙЕ ЧП ЧУЈН НЙТЕ Й РПЪЧПМЙМ НЙММЙПОБН МАДЕК ЙЪВБЧЙФШУС ПФ ЪБЧЙУЙНПУФЙ ОПУЙФШ ПЮЛЙ Й ЛПОФБЛФОЩЕ МЙОЪЩ.

оБВМАДЕОЙЕ ЪБ РТППРЕТЙТПЧБООЩНЙ РБГЙЕОФБНЙ Ч ФЕЮЕОЙЕ НОПЗЙИ МЕФ РПЪЧПМЙМП УДЕМБФШ ЧЩЧПД П ФПН, ЮФП ЧПЪДЕКУФЧЙЕ ОБ ТПЗПЧЙГХ ЬЛУЙНЕТОЩН МБЪЕТПН ОЕ ЧЩЪЩЧБЕФ ЛБЛЙИ МЙВП ЪБВПМЕЧБОЙК, ФБЛ ЛБЛ ЗМХВЙОБ ЧПЪДЕКУФЧЙС УФТПЗП ПЗТБОЙЮЕОБ, Б Ч ФЛБОСИ ЬЛУЙНЕТОПЕ ЙЪМХЮЕОЙЕ ОЕ ТБУРТПУФТБОСЕФУС.

жПФПТЕЖТБЛФЙЧОБС ЛЕТБФЬЛФПНЙС (жтл) ПДОБ ЙЪ НЕФПДЙЛ ЬЛУЙНЕТМБЪЕТОПК ЛПТТЕЛГЙЙ ВМЙЪПТХЛПУФЙ. чПЪДЕКУФЧЙЕ ЬЛУЙНЕТОПЗП МБЪЕТБ ОБ ТПЗПЧЙГХ РТЙЧПДЙФ Л ХРМПЭЕОЙА Й ЙЪНЕОЕОЙА ЕЈ РТЕМПНМСАЭЕК УЙМЩ. рПУМЕ ЧПЪДЕКУФЧЙС МБЪЕТПН ОБ ТПЗПЧЙГХ ПДЕЧБЕФУС ЛПОФБЛФОБС МЙОЪБ Й Ч ФЕЮЕОЙЕ 2И-3И УХФПЛ РБГЙЕОФ ОБИПДЙФУС Ч ЛМЙОЙЛЕ. рТПДПМЦЙФЕМШОПУФШ ПРЕТБГЙЙ 1-1.5 НЙОХФЩ.

LASIK (МБЪЕТОЩК ЛЕТБФПНЙМЕЪ in situ) НЕФПД ЬЛУЙНЕТМБЪЕТОПК ЛПТТЕЛГЙЙ ВМЙЪПТХЛПУФЙ, ДБМШОПЪПТЛПУФЙ, БУФЙЗНБФЙЪНБ. рТЙ LASIK УРЕГЙБМШОЩН ЙОУФТХНЕОФПН ЖПТНЙТХЕФУС МПУЛХФ ТПЗПЧЙГЩ, ЛПФПТЩК ПФЛЙДЩЧБЕФУС, ЛБЛ "ЛТЩЫЕЮЛБ". ъБФЕН ДПЪЙТПЧБОП ЧПЪДЕКУФЧХАФ МБЪЕТОПК ЬОЕТЗЙЕК ОБ УФТПНХ ТПЗПЧЙГЩ, ЙУРТБЧМСС ЕЈ ЛТЙЧЙЪОХ Й ЖПТНХ, РПУМЕ ЮЕЗП ЛТЩЫЕЮЛХ ЧПЪЧТБЭБАФ ОБ НЕУФП. рТПДПМЦЙФЕМШОПУФШ ПРЕТБГЙЙ 10 15 НЙОХФ. юЕТЕЪ ОЕУЛПМШЛП ЮБУПЧ РПУМЕ ПРЕТБГЙЙ чЩ УНПЦЕФЕ ЧЕТОХФШУС Л РТЙЧЩЮОПНХ ПВТБЪХ ЦЙЪОЙ.

рТЕЙНХЭЕУФЧБ ПРЕТБГЙК, ЧЩРПМОЕООЩИ ОБ ЖЕНФПУЕЛХОДОПН МБЪЕТЕ РЕТЕД ДТХЗЙНЙ ПРЕТБГЙСНЙ, Ч ФПН ЮЙУМЕ РЕТЕД ЛМБУУЙЮЕУЛПК ПРЕТБГЙЕК LASIK:

ьФП МХЮЫЙК ЧЩВПТ ДМС РБГЙЕОФПЧ У РЕТЙЖЕТЙЮЕУЛЙНЙ ДЙУФТПЖЙСНЙ УЕФЮБФЛЙ. уТПЛЙ ЧЩРПМОЕОЙС FEMTO-LASIK, FLEX ЙМЙ SMILE РПУМЕ ЧЩРПМОЕОЙС РЕТЙЖЕТЙЮЕУЛПК МБЪЕТЛПБЗХМСГЙЙ УЕФЮБФЛЙ ЪОБЮЙФЕМШОП НЕОШЫЕ Й ПРЕТБГЙС РП ЛПТТЕЛГЙЙ ЪТЕОЙС ФБЛЙН НЕФПДПН НПЦЕФ ВЩФШ ЧЩРПМОЕОБ Ч ТБООЙЕ УТПЛЙ.

фЕН, ЛПНХ ТБОШЫЕ ВЩМП ПФЛБЪБОП Ч РТПЧЕДЕОЙЙ ПРЕТБГЙЙ РП НЕДЙГЙОУЛЙН РПЛБЪБОЙСН (ОБРТЙНЕТ, ЧЩУПЛБС УФЕРЕОШ ВМЙЪПТХЛПУФЙ ЙМЙ ФПОЛБС ТПЗПЧЙГБ), ФЕРЕТШ НПЦЕФ РПНПЮШ ЖЕНФПУЕЛХОДОЩК МБЪЕТ VisuMax , ФБЛ ЛБЛ ЧПЪДЕКУФЧЙЕ ОБ ФЛБОЙ ТПЗПЧЙГЩ ЧП ЧТЕНС ПРЕТБГЙПООПЗП ЧНЕЫБФЕМШУФЧБ НБЛУЙНБМШОП ЭБДСЭЕЕ.

у 2011 ЗПДБ РТПЙЪПЫЕМ ЬЧПМАГЙПООЩК УЛБЮПЛ Ч ТЕЖТБЛГЙПООПК ИЙТХТЗЙЙ У РПСЧМЕОЙЕН ЖЕНФПУЕЛХОДОПЗП МБЪЕТБ. Smile УБНЩК ЭБДСЭЙК НЕФПД.

SMILE

чУС ПРЕТБГЙС ФБЛЦЕ ЧЩРПМОСЕФУС ФПМШЛП ОБ ЖЕНФПУЕЛХОДОПН МБЪЕТЕ, ОП ЧП ЧТЕНС ТБВПФЩ ЖЕНФПМБЪЕТБ ОЕФ ЬФБРБ ЖПТНЙТПЧБОЙС ЛМБРБОБ. уТБЪХ Ч ФПМЭЕ ТПЗПЧЙГЩ ЙДЕФ ЬФБР ЖПТНЙТПЧБОЙС МЕОФЙЛХМЩ, ЛПФПТХА ХДБМСАФ УРЕГЙБМШОЩН РЙОГЕФПН ЮЕТЕЪ ПДЙО ТБЪТЕЪ ТБЪНЕТПН 2.0 НН, УЖПТНЙТПЧБООЩИ ЖЕНФПМБЪЕТПН.

FLEX

ьФБ ПРЕТБГЙС ЧЩРПМОСЕФУС ФПМШЛП ОБ ЖЕНФПУЕЛХОДОПН МБЪЕТЕ, ЬЛУЙНЕТОЩК МБЪЕТ ОЕ ЙУРПМШЪХЕФУС. пДОПЧТЕНЕООП ЧЩРПМОСАФУС ЬФБР ЖПТНЙТПЧБОЙС ФПОЛПЗП УМПС - МЕОФЙЛХМЩ ЖЕНФПУЕЛХОДОЩН МБЪЕТПН ЧОХФТЙ ТПЗПЧЙГЩ Й ЬФБР ЖПТНЙТПЧБОЙС РПЧЕТИОПУФОПЗП ЛМБРБОБ, ЛБЛ Й РТЙ FEMTO-LASIK. рПУМЕ ПЛПОЮБОЙС ТБВПФЩ ЖЕНФПУЕЛХОДОПЗП МБЪЕТБ РПДОЙНБАФ ЛМБРБО Й ХДБМСАФ ФПОЛХА РМЕОЛХ ФЛБОЙ ТПЗПЧЙГЩ (ТЕЖТБЛГЙПООХА МЕОФЙЛХМХ). ъБФЕН ХЛМБДЩЧБАФ ЛМБРБО ОБ НЕУФП УТЕЪБ Й ТБУРТБЧМСАФ ЕЗП.

FEMTO-LASIK

мХЮ ЖЕНФПМБЪЕТБ НПЦОП УЖПЛХУЙТПЧБФШ ОЕ ОБ РПЧЕТИОПУФЙ ТПЗПЧЙГЩ, Б ОБ ПРТЕДЕМЕООПК ЗМХВЙОЕ Ч УФТПНЕ. ч ФПЮЛЕ ЖПЛХУЙТПЧЛЙ МХЮБ МБЪЕТБ Ч ФПМЭЕ ТПЗПЧЙГЩ ФЛБОЙ ТБЪДЧЙЗБАФУС Й ТБУУМБЙЧБАФУС ВЕЪ ТБЪТЕЪБ Й ОБНОПЗП ВЕТЕЦОЕЕ Й БЛЛХТБФОЕЕ, ЮЕН РТЙ ТБЪТЕЪЕ НЙЛТПОПЦПН. дТХЗЙНЙ УМПЧБНЙ, МБЪЕТОЩК МХЮ ЧЩЪЩЧБЕФ ПВТБЪПЧБОЙЕ ФПОЛПЗП УМПС НЕМШЮБКЫЙИ ЧПЪДХЫОЩИ РХЪЩТШЛПЧ РМБЪНЩ Ч ЗМХВЙОЕ ТПЗПЧЙГЩ, ЛПФПТЩЕ ТБУРПМБЗБАФУС ОБ ПРТЕДЕМЕООПК ЗМХВЙОЕ Й РМПЭБДЙ Ч ФПЮОП ТБУУЮЙФБООПН ХЮБУФЛЕ, ПВТБЪХС ЛБЛ ВЩ РЕТЖПТЙТПЧБООЩК УМПК , РП ЛПФПТПНХ РТПЙУИПДЙФ ТБЪДЕМЕОЙЕ УМПЕЧ ТПЗПЧЙГЩ ВЕЪ ЛМБУУЙЮЕУЛПЗП ТБЪТЕЪБ.

фБЛПК ЙНРХМШУ ЖЕНФПУЕЛХОДОПЗП МБЪЕТБ НПЦОП ФПЮОП УЖПЛХУЙТПЧБФШ ОБ МАВПК ЗМХВЙОЕ ТПЗПЧЙГЩ Й УЖПТНЙТПЧБФШ РПЧЕТИОПУФОЩК МПУЛХФ У НБЛУЙНБМШОПК ФПЮОПУФША, ЛПОФТПМЙТХС ЕЗП ЖПТНХ Й ТБЪНЕТ РТЙ НЙОЙНБМШОПН ОБТХЫЕОЙЙ УФТХЛФХТЩ ТПЗПЧЙГЩ, ЮЕЗП ОЕМШЪС ДПУФЙЮШ РТЙ РПНПЭЙ УБНПЗП УПЧТЕНЕООПЗП НЕИБОЙЮЕУЛПЗП НЙЛТПЛЕТБФПНБ У НЕФБМЙЮЕУЛЙН МЕЪЧЙЕН. йНЕООП ЧУМЕДУФЧЙЕ ЬФЙИ ПУПВЕООПУФЕК ЖЕНФПУЕЛХОДОЩК МБЪЕТ ВЩМ ЙУРПМШЪПЧБО Ч РЕТЧХА ПЮЕТЕДШ ДМС ЧЩЛТБЙЧБОЙС РПЧЕТИОПУФОПЗП МЕРЕУФЛБ ТПЗПЧЙГЩ ЧНЕУФП НЕИБОЙЮЕУЛПЗП НЙЛТПЛЕТБФПНБ. ьФБР ЦЕ МБЪЕТОПК ЛПТТЕЛГЙЙ ЧЩРПМОСЕФУС ЬЛУЙНЕТОЩН МБЪЕТПН. рП ПЛПОЮБОЙЙ ЬФБРБ МБЪЕТОПК ЛПТТЕЛГЙЙ РПЧЕТИОПУФОЩК ЛМБРБО ЧПЪЧТБЭБЕФУС ОБ НЕУФП.

рЕТЕЮЙУМЕООЩЕ ЧЩЫЕ ПРЕТБГЙЙ ПФОПУСФУС Л ОЕРПМПУФОЩН, РПУЛПМШЛХ РТЙ ОЙИ ОПЦ ИЙТХТЗБ ОЕ РТПОЙЛБЕФ Ч РПМПУФШ ЗМБЪБ. пДОБЛП Ч ТСДЕ УМХЮБЕЧ, ЛПЗДБ ЬФЙ ПРЕТБГЙЙ чБН ОЕ РПЛБЪБОЩ, ДМС ЙУРТБЧМЕОЙС ВМЙЪПТХЛПУФЙ УЧЕТИЧЩУПЛПК УФЕРЕОЙ Й ДБМШОПЪПТЛПУФЙ ЧЩУПЛПК УФЕРЕОЙ ДЕМБАФ РПМПУФОЩЕ ПРЕТБГЙЙ, ОБРТЙНЕТ, РПНЕЭБАФ РЕТЕД ЕУФЕУФЧЕООЩН ИТХУФБМЙЛПН НЙОЙБФАТОХА МЙОЪХ. пОБ УЧПЙН ДЕКУФЧЙЕН ОЕКФТБМЙЪХЕФ ЙЪМЙЫОАА РТЕМПНМСАЭХА УЙМХ ВМЙЪПТХЛПЗП ЗМБЪБ ЙМЙ ХЧЕМЙЮЙЧБЕФ РТЕМПНМСАЭХА УЙМХ ДБМШОПЪПТЛПЗП ЗМБЪБ. ч ЪБЧЙУЙНПУФЙ ПФ ЧЙДБ ЧНЕЫБФЕМШУФЧБ ТЕЖТБЛГЙПООЩЕ ПРЕТБГЙЙ РТПЧПДСФ БНВХМБФПТОП ЙМЙ У ЗПУРЙФБМЙЪБГЙЕК ОБ 2-5 ДОС.

дМС ЛБЦДПК ЙЪ ОЙИ ЙНЕАФУС УЧПЙ РПЛБЪБОЙС Й РТПФЙЧПРПЛБЪБОЙС. у ХЮЈФПН ЧУЕИ ДБООЩИ ПВУМЕДПЧБОЙС, ЧТБЮ ЧЩВЕТЕФ ПРФЙНБМШОХА ПРЕТБГЙА ДМС чБЫЙИ ЗМБЪ.

дМС ПЛПОЮБФЕМШОПЗП ТЕЫЕОЙС ЧПРТПУБ П ЧПЪНПЦОПУФЙ РТПЧЕДЕОЙС ФПК ЙМЙ ЙОПК ЬЛУЙНЕТМБЪЕТОПК ПРЕТБГЙЙ ОЕПВИПДЙНП РПМОПЕ РТЕДПРЕТБГЙПООПЕ ПВУМЕДПЧБОЙЕ. гЕМШ ПВУМЕДПЧБОЙС ЧЩСЧМЕОЙЕ РТПФЙЧПРПЛБЪБОЙК Л МБЪЕТОПК ЛПТТЕЛГЙЙ. оБ РТПЧЕДЕОЙЕ ПВУМЕДПЧБОЙС ФТЕВХЕФУС ПЛПМП 2-3 ЮБУПЧ. еУМЙ чЩ РПМШЪХЕФЕУШ ЛПОФБЛФОЩНЙ МЙОЪБНЙ, ФП РЕТЕД ПРЕТБГЙЕК НСЗЛЙЕ ЛПОФБЛФОЩЕ МЙОЪЩ ОЕМШЪС ОПУЙФШ Ч ФЕЮЕОЙЕ 2-И ОЕДЕМШ, ЦЈУФЛЙЕ Ч ФЕЮЕОЙЕ НЕУСГБ.

оЕ ХРХУЛБКФЕ ЧПЪНПЦОПУФЙ ЧЙДЕФШ НЙТ ЧП ЧУЕИ ЕЗП ЛТБУЛБИ ВЕЪ РПНПЭЙ ПЮЛПЧ Й ЛПОФБЛФОЩИ МЙОЪ!

л ОБЮБМХ УФТБОЙГЩ

лБЛ РТБЧЙМШОП ЪБЛБРЩЧБФШ ЗМБЪОЩЕ ЛБРМЙ

рЕТЧЩЕ РПМФПТБ НЕУСГБ РПУМЕ ПРЕТБГЙЙ ЧБН ВХДЕФ ОЕПВИПДЙНП УБНПУФПСФЕМШОП ЪБЛБРЩЧБФШ РТПФЙЧПЧПУРБМЙФЕМШОЩЕ ЗМБЪОЩЕ ЛБРМЙ Ч ПРЕТЙТПЧБООЩК ЗМБЪ. оБХЮЙФЕУШ ДЕМБФШ ЬФП РТБЧЙМШОП!

рТЙ ЪБЛБРЩЧБОЙЙ ЛБРЕМШ ЗПМПЧХ ЪБРТПЛЙОШФЕ ОЕУЛПМШЛП ОБЪБД. уНПФТЕФШ РТЙ ЬФПН ОХЦОП ЧЧЕТИ. оЙЦОЕЕ ЧЕЛП УМЕЗЛБ ПФФСОЙФЕ ЛОЙЪХ Й ЪБЛБРБКФЕ ФХДБ ЛБРМЙ. дПУФБФПЮОП 1-2 ЛБРЕМШ. уФБТБКФЕУШ ОЕ ЛБУБФШУС ЛПОЮЙЛПН РЙРЕФЛЙ ЛПЦЙ ЧЕЛ Й ТЕУОЙГ.

еУМЙ ЧТБЮ ОБЪОБЮЙМ ЧБН ОЕУЛПМШЛП МЕЛБТУФЧ, ФП РТЙНЕОСФШ ЙИ УМЕДХЕФ У ЙОФЕТЧБМПН Ч 20-30 УЕЛХОД. дМС ЛБЦДПЗП РТЕРБТБФБ ДПМЦОБ ВЩФШ УЧПС РЙРЕФЛБ. ч ФПН УМХЮБЕ, ЕУМЙ ЧЩ РПМШЪХЕФЕУШ ПФДЕМШОЩНЙ РЙРЕФЛБНЙ, ЧБН УМЕДХЕФ ПДЙО ТБЪ Ч ДЕОШ РТПЛЙРСФЙФШ ЙИ Ч ФЕЮЕОЙЕ 15-20 НЙОХФ.

ч нофл нЙЛТПИЙТХТЗЙС ЗМБЪБ ЧЩ НПЦЕФЕ РТЙПВТЕУФЙ ЗМБЪОЩЕ ЛБРМЙ Ч ЛПНРМЕЛФЕ УП УФЕТЙМШОЩНЙ РЙРЕФЛБНЙ, ОБДЕЧБАЭЙНЙУС ОБ ЖМБЛПО. ьФП ПЮЕОШ ХДПВОП Й УЬЛПОПНЙФ ЧБЫЕ ЧТЕНС.

л ОБЮБМХ УФТБОЙГЩ

уПЧЕФЩ ДМС УЛПТЕКЫЕЗП ЧЩЪДПТПЧМЕОЙС

рПУМЕ ПРЕТБГЙЙ ОЕПВИПДЙНП РТЙНЕОСФШ ТБУФЧПТ ДЕЛУБНЕФБЪПОБ 0,1% Ч ФЕЮЕОЙЕ 1-3 НЕУСГЕЧ. х ОЕЛПФПТЩИ РБГЙЕОФПЧ ЬФЙ ЛБРМЙ НПЗХФ ЧЩЪЧБФШ РПЧЩЫЕОЙЕ ЧОХФТЙЗМБЪОПЗП ДБЧМЕОЙС, ЛПФПТПЕ ЛХРЙТХЕФУС ДПРПМОЙФЕМШОП ОБЪОБЮБЕНЩНЙ РТЕРБТБФБНЙ Й ЧПЪЧТБЭБЕФУС Л ОПТНЕ РПУМЕ ПФНЕОЩ ДЕЛУБНЕФБЪПОБ. ч РТПГЕУУЕ МЕЮЕОЙС ОЕПВИПДЙН ЛПОФТПМШ ЧОХФТЙЗМБЪОПЗП ДБЧМЕОЙС ЛБЦДЩЕ ДЧЕ ОЕДЕМЙ. у ГЕМША РТПЖЙМБЛФЙЛЙ РПДЯЈНБ чзд ОЕ ТЕЛПНЕОДХАФУС ЖЙЪЙЮЕУЛЙЕ ОБЗТХЪЛЙ, РТЙЈН УРЙТФОЩИ ОБРЙФЛПЧ Й ЛПЖЕ.

рБГЙЕОФ ЙНЕЕФ РТБЧП ОБ ВПМШОЙЮОЩК МЙУФ УП ДОС РПУФХРМЕОЙС Ч ЛМЙОЙЛХ.

пУФТПФБ ЪТЕОЙС РПУМЕ ПРЕТБГЙЙ ЪБЧЙУЙФ ПФ ЙУИПДОПК ПУФТПФЩ ЪТЕОЙС Ч ПЮЛБИ. рП ДБООЩН ЛМЙОЙЮЕУЛЙИ ЙУУМЕДПЧБОЙК Ч тПУУЙЙ Х 96% РБГЙЕОФПЧ ПУФТПФБ ЪТЕОЙС РПУМЕ ПРЕТБГЙЙ ВЕЪ ПЮЛПЧ ДПУФЙЗБЕФ ФПЗП ХТПЧОС, ЛПФПТЩК ВЩМ ДП ПРЕТБГЙЙ Ч ПЮЛБИ. х 3-4% ПУФТПФБ ЪТЕОЙС ОЕ ДПУФЙЗБЕФ ЙУИПДОПЗП ХТПЧОС Ч ПЮЛБИ ОБ 1-2 УФТПЮЛЙ, ОП ВЕЪ ПЮЛПЧ ХМХЮЫБЕФУС.

ЙОДЙЧЙДХБМШОЩК РПДИПД Л ЛБЦДПНХ РБГЙЕОФХ, Ч ТЕЪХМШФБФЕ Х ОБУ УЛМБДЩЧБАФУС ЙУЛТЕООЙЕ, ДПВТПЦЕМБФЕМШОЩЕ ПФОПЫЕОЙС. нЩ УФБТБЕНУС, ЮФПВЩ ПОЙ ВЩМЙ ДМЙФЕМШОЩНЙ, Й РПУМЕДХАЭЙЕ ЛПОФТПМШОЩЕ ПУНПФТЩ ОПУЙМЙ ИБТБЛФЕТ ЧУФТЕЮ ДПВТЩИ ЪОБЛПНЩИ.

цЕМБЕН ЧУЕН, ЛФП ТЕЫЙМУС ОБ МБЪЕТОХА ЛПТТЕЛГЙА ХУРЕИБ Й ПФМЙЮОПЗП ЪТЕОЙС!

л ОБЮБМХ УФТБОЙГЩ

рТПУНПФТЕФШ РТБКУ МЙУФ

okocentr.ruСледующие статьи

- Глаз и геометрическая (или лучевая) оптика. Глаз как оптическая система. Глаз как приемник информации.

- Первичная развитая открытоугольная глаукома с умеренно повышенным давлением, нестабилизированная. Первичные дистрофии роговицы. Первые в мире телескопические контактные линзы снабдят своих владельцев супер-зрением.

- Лечение солнцем. Лечение солнцем или соляризация. Лечение увеитов.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как правильно красить глаза тушью и подводкой

Как правильно красить глаза тушью и подводкой  Голикова назвала критику со стороны Рошаля

Голикова назвала критику со стороны Рошаля  Визин глазные капли при беременности

Визин глазные капли при беременности  Макияж глаз смоки айс как сделать просто

Макияж глаз смоки айс как сделать просто  Где лучше лечить катаракту

Где лучше лечить катаракту  Простой макияж для больших глаз

Простой макияж для больших глаз