Сетчатка и кора мозга

Сетчатка и кора мозга.

Изучая поля зрения при гомонимной гемианопсии, Вильбранд обратил внимание на наличие в ряде случаев небольших центральных или парацентральных очень симметричных скотом. Скотомы эти обычно возникали внезапно и в дальнейшем оказывались стойкими как по расположению, так и по конфигурации.

Возникновение таких небольших симметричных гемианопических скотом становилось понятным, если допустить, что перекрещенные и неперекрещенные волокна, связанные с идентичными местами сетчаток обоих глаз, заканчиваются в коре затылочной доли у лежащих рядом ганглиозных клеток.

Длительное существование подобного рода скотом указывало на то, что имеющиеся между отдельными участками сетчатки и коры затылочной доли связи являются стойкими,

Патологоанатомические исследования Геншена в известной мере подтверждали правильность предположений Вильбранда. Так, у больного с небольшими гемианопическими скотомами в право-нижних квадрантах поля зрения Геншеи обнаружил небольшой очаг размягчения в коре и прилегающем белом веществе в верхней губе шпорной борозды в левой гемисфере.

На основании всех этих данных Вильбранд и Геншен пришли к выводу, что благодаря наличию определенной проекции сетчатки в коре затылочной доли высшие зрительные центры представляют собою «кортикальную ретину».

Небольшие парацентральиые гомонимные скотомы при тупой травме черепа, сохранявшие свое расположение в поле зрения при наблюдении в течение 6 месяцев, описала также Я. И. Пржебыльская.

В дальнейшем эта точка зрения была полностью подтверждена клиникой, патологоанатомическими и экспериментальными исследованиями.

Путем сопоставления характера гемианопических дефектов поля зрения с патологоанатомическими изменениями в высших зрительных центрах было установлено, что в области area striata, наряду с вертикальной проекцией, имеется также и горизонтальная проекция сетчатки.

Последняя сводится к тому, что проекция желтого пятна, периферических отделов сетчатки и височного полулуния также занимает в коре затылочной доли определенное положение.

Проекция желтого пятна распространяется на большой участок area striata в области полюса затылочной доли, периферические отделы сетчатки проицируются в переднем отделе area striata. Подтверждается это следующими наблюдениями.

Ленц исследовал кору затылочной доли в двух случаях микрофталма с колобомой сосудистой оболочки, захватывающей и область желтого пятна. При гистологическом исследовании глаз было установлено недоразвитие желтого пятна. Наряду с этим, в коре затылочной доли в области заднего полюса отмечалось отсутствие строения, типичного для area striata.

Броувер наблюдал больную, которая в течение ряда лет страдала правосторонней гемианопсией с сохранением области желтого пятна. На секции автор нашел размягчение коры затылочной доли на почве тромбоза. На сериальных срезах при этом было установлено, что в области шпорной борозды кора размягчена только в переднем отделе. Дальше кзади в области полюса затылочной доли кора оставалась нормальной.

- Читать далее "Кортикальная проекция сетчатки. Поражения зрительных центров головного мозга"

Оглавление темы "Зрительный нерв. Зрительный путь":1. Зрительный нерв. Папилло-макулярный пучок

2. Волокна зрительного нерва. Хиазма

3. Ход перекрещенных волокон зрительного нерва. Анатомия хиазмы

4. Наружное коленчатое тело. Строение наружного коленчатого тела

5. Физиология наружного коленчатого тела. Проекция волокон зрительного нерва на коленчатое тело

6. Зрительные центры головного мозга. Локализация высших зрительных центров

7. Проекция сетчатки в коре головного мозга. Гононимные скотомы

8. Кортикальная проекция сетчатки. Поражения зрительных центров головного мозга

9. Проекция зрительных волокон на кору головного мозга. Иннервация желтого пятна

10. Поля зрения. Исследование полей зрения - периметрия meduniver.com

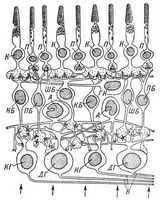

Системы нейронов сетчатки и латерального коленчатого тела выполняют анализ зрительных стимулов, оценивая их цветовые характеристики, пространственный контраст и среднюю освещенность в различных участках поля зрения. Следующий этап анализа афферентных зрительных сигналов выполняется системами нейронов зрительной коры . В каждой из трех областей затылочной коры полушарий головного мозга - в первичной зрительной коре , вторичной зрительной коре и третичной зрительной коре - представлена вся контралатеральная половина поля зрения . С помощью микроэлектродной регистрации электрической активности было обнаружено, что только часть клеток первичной коры имеют рецептивные поля , отвечающие на простые стимулы типа свет и темнота . Остальные клетки отвечают только на контуры определенной ориентации, изломы контуров и т.д. Таким образом, нейроны зрительной коры осуществляют высоко специализированную обработку зрительных сигналов.

Поведение человека во многом зависит от быстрого поступления зрительной информации об окружающей среде.

Формирование зрительных ощущений начинается с фиксации изображения, фокусируемого преломляющими средами глаза, на сетчатке - светочувствительной оболочке в задней части глаза.

Сетчатка фактически представляет собой часть головного мозга , вынесенную на периферию, для того чтобы преобразовывать кванты света в нервные импульсы. Свет поглощается светочувствительными пигментами, расположенными в фоторецепторах двух типов: палочках и колбочках . У человека сетчатка содержит приблизительно 100 млн палочек и 5 млн колбочек. Палочки функционируют ночью и в сумерках, а колбочки - днем; кроме того, колбочки отвечают за цветовосприятие и обеспечивают высокое пространственное разрешение сетчатки.

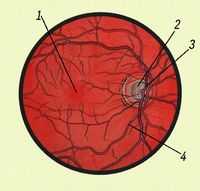

Большая часть колбочек локализована в желтом пятне - области сетчатки, отвечающей за центральные поля зрения. В центре желтого пятна располагается небольшое углубление - центральная ямка сетчатки , оно содержит только колбочки и обеспечивает наибольшую остроту зрения.

Под действием света фоторецепторы гиперполяризуются. После сложной обработки информации, в которой участвуют биполярные, амакринные и горизонтальные нейроны сетчатки, расположенные во внутреннем ядерном слое сетчатки, сигналы с фоторецепторов поступают на ганглиозные клетки . Именно здесь происходит окончательное преобразование зрительного изображения в непрерывно изменяющийся поток потенциалов действия, который распространяется к первичной зрительной коре , расположенной в затылочной доле .

В сетчатке расположены миллионы ганглиозных клеток , и следовательно, в каждом зрительном нерве проходят миллионы волокон. Аксоны ганглиозных клеток идут вдоль внутренней поверхности сетчатки, образуя слой нервных волокон, покидают глазное яблоко в области диска зрительного нерва и в составе зрительного нерва , а затем зрительного перекреста и зрительного тракта, достигают зрительных центров головного мозга .

Большинство волокон переключаются в латеральном коленчатом теле - релейном комплексе ядер таламуса . Отсюда выходят волокна к затылочной коре . Этот мощный афферентный ретиногеникулокортикальный путь обеспечивает нервную основу зрительного восприятия.

Значительно меньшая часть аксонов ганглиозных клеток идет к другим зрительным подкорковым ядрам , обеспечивающим различные вспомогательные функции. Так, дуга зрачкового рефлекса проходит через претектальные продолговатые ядра среднего мозга . Эти ядра посылают сигналы к ипсилатеральному и контралатеральному ядрам Вестфаля-Эдингера. Клетки ядер Вестфаля-Эдингера обеспечивают парасимпатическую иннервацию сфинктера зрачка через вставочный нейрон, расположенный в ресничном узле.

Регуляция суточных ритмов обеспечивается поступлением информации от сетчатки в супрахиазмальное ядро .

Установка взора и другие движения глаз обеспечиваются путем, идущим в верхние холмики .

Сигналы с сетчатки передаются также в так называемую дополнительную зрительную систему ствола мозга - группу небольших ядер, отвечающих за фиксацию взора и оптокинетический нистагм .

Наконец, сетчатка связана с большим зрительным ядром подушки таламуса , функции которого неизвестны.

Чтобы поместить и удержать изображение нужного объекта в центральной ямке , глаз постоянно движется. Эти непроизвольные движения управляются сложной эфферентной двигательной системой: движение каждого глазного яблока осуществляют шесть мышц, иннервируемых глазодвигательным , блоковым и отводящим нервами . Работа двигательных ядер этих нервов координируется нейронами варолиева моста и нейронами среднего мозга . Эти механизмы отвечают за медленные следящие движения глаз, саккады и фиксацию взора при изменении положения головы и тела.

Управление глазодвигательными центрами ствола мозга осуществляется с помощью нисходящих путей от обширных участков лобной коры и теменно-затылочной коры .

Смотрите также:

ъТЙФЕМШОЩЕ ОЕТЧЩ ПВПЙИ ЗМБЪ УПЕДЙОСАФУС Х ПУОПЧБОЙС ЮЕТЕРБ Й ПВТБЪХАФ ЪТЙФЕМШОХА ИЙБЪНХ (РЕТЕЛТЕУФ). ч ИЙБЪНЕ ЮЕМПЧЕЛБ ПЛПМП РПМХНЙММЙПОБ ЧПМПЛПО ЪТЙФЕМШОПЗП ОЕТЧБ РЕТЕИПДСФ ОБ РТПФЙЧПРПМПЦОХА УФПТПОХ; ЧФПТБС РПМПЧЙОБ ПУФБЕФУС ЙРУЙМБФЕТБМШОПК Й ЧНЕУФЕ У РЕТЕЛТЕЭЕООЩНЙ БЛУПОБНЙ ЧФПТПЗП ЪТЙФЕМШОПЗП ОЕТЧБ ПВТБЪХЕФ ЪТЙФЕМШОЩК ФТБЛФ. уМЕДПЧБФЕМШОП, ОБ ЛБЦДПК УФПТПОЕ ПЛПМП НЙММЙПОБ БЛУПОПЧ ЗБОЗМЙПЪОЩИ ЛМЕФПЛ УЕФЮБФЛЙ РТПИПДСФ Ч ЪТЙФЕМШОПН ФТБЛФЕ Л РЕТЧЩН ГЕОФТБМШОЩН РЕТЕЛМАЮБФЕМШОЩН УФБОГЙСН ЪТЙФЕМШОПЗП РХФЙ-Л МБФЕТБМШОПНХ ЛПМЕОЮБФПНХ ФЕМХ, ЧЕТИОЕНХ ВХЗПТЛХ Й РТЕФЕЛФБМЯОПК ПВМБУФЙ УФЧПМБ НПЪЗБ. рЕТЕЛТЕУФ ОЕТЧОЩИ ЧПМПЛПО Ч ИЙБЪНЕ УМЕДХЕФ УФТПЗПНХ РТБЧЙМХ: БЛУПОЩ ЗБОЗМЙПЪОЩИ ЛМЕФПЛ Ч ЧЙУПЮОПК ЮБУФЙ МЕЧПК УЕФЮБФЛЙ Й ОБЪБМШОПК ЮБУФЙ РТБЧПК УЕФЮБФЛЙ ЧИПДСФ Ч МЕЧЩК ЪТЙФЕМШОЩК ФТБЛФ, Б БЛУПОЩ ПФ ЗБОЗМЙПЪОЩИ ЛМЕФПЛ ОБЪБМШОПК ЮБУФЙ МЕЧПЗП ЗМБЪБ Й ЧЙУПЮОПК ЮБУФЙ РТБЧПЗП ЗМБЪБ ПВТБЪХАФ РТБЧЩК ЪТЙФЕМШОЩК ФТБЛФ (ТЙУ.16.3).

тЙУ.16.3. уИЕНБ ЪТЙФЕМШОЩИ РХФЕК Ч ЗПМПЧОПН НПЪЗХ ЮЕМПЧЕЛБ.

бЛУПОЩ ВПМШЫЕК ЮБУФЙ ОЕТЧОЩИ ЛМЕФПЛ МБФЕТБМШОПЗП ЛПМЕОЮБФПЗП ФЕМБ РТПИПДСФ РП ЪТЙФЕМШОПК ТБДЙБГЙЙ Л РЕТЧЙЮОПК ЪТЙФЕМШОПК ЛПТЕ (РПМЕ 17) Ч ЪБФЩМПЮОПК ДПМЕ ВПМШЫПЗП НПЪЗБ. ьФБ ПВМБУФШ ЛПТЩ УЧСЪБОБ УП ЧФПТЙЮОЩНЙ Й ФТЕФЙЮОЩНЙ ЪТЙФЕМШОЩНЙ ГЕОФТБНЙ, Б ФБЛЦЕ У ЧЩУЫЙНЙ ЪТЙФЕМШОЩНЙ БУУПГЙБФЙЧОЩНЙ ПВМБУФСНЙ, ФПЦЕ МЕЦБЭЙНЙ Ч ЪБФЩМПЮОПК ПВМБУФЙ ЛПТЩ ВПМШЫЙИ РПМХЫБТЙК ЙМЙ Ч ФЕНЕООПК ЛПТЕ. йЪ ЬФЙИ ЪТЙФЕМШОЩИ ЪПО ЙДХФ РХФЙ Л ЛПТЛПЧЩН УФБОГЙСН РЕТЕЛМАЮЕОЙС БЖЖЕТЕОФОПК ЪТЙФЕМШОПК УЙУФЕНЩ, РПЛБЪБООЩН ОБ ТЙУ. , Л ХЮБУФЛБН УФЧПМБ НПЪЗБ, ЛПОФТПМЙТХАЭЙН ДЧЙЦЕОЙС ЗМБЪ, Й Л БУУПГЙБФЙЧОЩН ЪПОБН Ч ФЕНЕООПК Й ЧЙУПЮОПК ДПМСИ, ЖХОЛГЙС ЛПФПТЩИ УЧСЪБОБ У ТЕЮША. ъТЙФЕМШОЩЕ ГЕОФТЩ МЕЧПЗП Й РТБЧПЗП РПМХЫБТЙК УППВЭБАФУС ЮЕТЕЪ НПЪПМЙУФПЕ ФЕМП .

гЕОФТБМШОЩК ЪТЙФЕМШОЩК РХФШ ИБТБЛФЕТЙЪХЕФУС ФПРПЗТБЖЙЮЕУЛПК ПТЗБОЙЪБГЙЕК. ьФП ЪОБЮЙФ, ЮФП РПДПВОП ФПНХ, ЛБЛ РТПУФТБОУФЧЕООЩЕ ПФОПЫЕОЙС Ч ПРТЕДЕМЕООПК ЗЕПЗТБЖЙЮЕУЛПК ПВМБУФЙ УПИТБОСАФУС ОБ ЕЕ ЛБТФЕ, ФБЛ Й РТПУФТБОУФЧЕООПЕ ТБУРТЕДЕМЕОЙЕ ЧПЪВХЦДЕОЙС Ч УМПЕ ЗБОЗМЙПЪОЩИ ЛМЕФПЛ УЕФЮБФЛЙ "ЛБТФЙТХЕФУС" РТПУФТБОУФЧЕООЩН ТБУРТЕДЕМЕОЙЕН ЧПЪВХЦДЕОЙС ОЕКТПОПЧ Ч МБФЕТБМШОПН ЛПМЕОЮБФПН ФЕМЕ, ЧЕТИОЕН ВХЗПТЛЕ Й ЪТЙФЕМШОПК ЛПТЕ. оП ДЕФБМЙ ФБЛПЗП ЛБТФЙТПЧБОЙС ОЕУЛПМШЛП ПФМЙЮОЩ ПФ ЗЕПЗТБЖЙЮЕУЛПЗП УФБОДБТФБ. лБТФБ ЮЕТФЙФУС Ч ПРТЕДЕМЕООПН НБУЫФБВЕ (ОБРТЙНЕТ, ХНЕОШЫЕОЙЕ 1 :100 000), ФБЛ ЮФП ЛБЦДЩК ЛЙМПНЕФТ ЗПТЙЪПОФБМШОПЗП ТБУУФПСОЙС ЕУФЕУФЧЕООПК НЕУФОПУФЙ УППФЧЕФУФЧХЕФ ЖЙЛУЙТПЧБООПНХ ТБУУФПСОЙА ОБ ВХНБЗЕ, ФПЗДБ ЛБЛ ФПРПЗТБЖЙЮЕУЛБС РТПЕЛГЙС УЕФЮБФЛЙ ОЕМЙОЕКОБ. нБМЕОШЛБС ПВМБУФШ ГЕОФТБМШОПК СНЛЙ РТПЕГЙТХЕФУС ОБ ЗПТБЪДП ВПМШЫЕЕ ЮЙУМП ГЕОФТБМШОЩИ ОЕКТПОПЧ, ЮЕН ПВМБУФШ ФБЛПК ЦЕ ЧЕМЙЮЙОЩ ОБ РЕТЙЖЕТЙЙ УЕФЮБФЛЙ. ьФБ ОЕМЙОЕКОБС РТПЕЛГЙС ПФТБЦБЕФ ЗПТБЪДП ВПМШЫЕЕ ЖХОЛГЙПОБМШОПЕ ЪОБЮЕОЙЕ ГЕОФТБМШОПК СНЛЙ РП УТБЧОЕОЙА У РЕТЙЖЕТЙЕК, Б ФБЛЦЕ УОЙЦЕОЙЕ ПУФТПФЩ ЪТЕОЙС РП НЕТЕ ХДБМЕОЙС ПФ СНЛЙ.

оЕКТПООБС РЕТЕТБВПФЛБ УЙЗОБМПЧ Ч МБФЕТБМШОПН ЛПМЕОЮБФПН ФЕМЕ. оЕТЧОЩЕ ЛМЕФЛЙ МБФЕТБМШОПЗП ЛПМЕОЮБФПЗП ФЕМБ, РЕТЧПК УФБОГЙЙ РЕТЕЛМАЮЕОЙС ОБ РХФЙ НЕЦДХ УЕФЮБФЛПК Й ЛПТПК ВПМШЫПЗП НПЪЗБ, ПВЩЮОП ПВМБДБАФ РТПУФЩНЙ ЛПОГЕОФТЙЮЕУЛЙНЙ тр (УХДС РП ЙЪНЕТЕОЙСН РТЙ УФЙНХМСГЙЙ УЕФЮБФЛЙ УЧЕФПН), РПДПВОП тр ЗБОМЙПЪОЩИ ЛМЕФПЛ УЕФЮБФЛЙ. вЙОПЛХМСТОПЕ ЧЪБЙНПДЕКУФЧЙЕ НЕЦДХ УЙЗОБМБНЙ ПФ МЕЧПЗП Й РТБЧПЗП ЗМБЪБ ЧЩСЧМСЕФУС ЪДЕУШ ФПМШЛП ЛБЛ УМБВПЕ ТЕГЙРТПЛОПЕ ФПТНПЦЕОЙЕ. ч ФТЕИ ЙЪ ЫЕУФЙ УМПЕЧ ОЕТЧОЩИ ЛМЕФПЛ ЛПМЕОЮБФПЗП ФЕМБ "ДПНЙОЙТХЕФ" ПДЙО ЗМБЪ, Б Ч ПУФБМШОЩИ ФТЕИ УМПСИ-ЧФПТПК. фБЛЙН ПВТБЪПН, Ч ЛБЦДПК ЙЪ ДЧХИ ФТЕИУМПКОЩИ ЗТХРР РТПЙУИПДЙФ РЕТЕТБВПФЛБ УЙЗОБМПЧ РТЕЙНХЭЕУФЧЕООП ПДОПЗП ЗМБЪБ. йУФЙООБС ВЙОПЛХМСТОБС ЙОФЕЗТБГЙС ЪТЙФЕМШОПК ЙОЖПТНБГЙЙ ПФ ПВПЙИ ЗМБЪ РТПЙУИПДЙФ ЧРЕТЧЩЕ Ч ЪТЙФЕМШОПК ЛПТЕ. жХОЛГЙС МБФЕТБМШОПЗП ЛПМЕОЮБФПЗП ФЕМБ ДП УЙИ РПТ ДБМЕЛП ОЕ СУОБ, ОЕУНПФТС ОБ ПВЫЙТОЩЕ ЙУУМЕДПЧБОЙС. йНЕАФУС ДБООЩЕ П ФПН, ЮФП РТПГЕУУЩ МБФЕТБМШОПЗП ФПТНПЦЕОЙС, УФПМШ ЧБЦОЩЕ РТЙ ТБЪМЙЮЕОЙЙ ЛПОФТБУФБ, ПУПВЕООП ЧЩТБЦЕОЩ Ч ОЕЛПФПТЩИ ЛМЕФЛБИ ЛПМЕОЮБФПЗП ФЕМБ. й, ЛБЛ ВЩМП ХЛБЪБОП ЧЩЫЕ, ЙОЖПТНБГЙС П ГЧЕФЕ РТЕДУФБЧМЕОБ ЪДЕУШ РП НЕОШЫЕК НЕТЕ Ч ФТЕИ ТБЪОЩИ ЛМБУУБИ ОЕТЧОЩИ ЛМЕФПЛ (УЧЕФМП-ФЕНОПК, ЦЕМФП-УЙОЕК Й ЛТБУОП-ЪЕМЕОПК УЙУФЕНБИ). чПЪВХДЙНПУФШ ОЕТЧОЩИ ЛМЕФПЛ Ч МБФЕТБМШОПН ЛПМЕОЮБФПН ФЕМЕ УЙМШОП НЕОСЕФУС У РЕТЕИПДПН ПФ ВПДТУФЧПЧБОЙС ЛП УОХ. ч УПУФПСОЙЙ ЗМХВПЛПЗП УОБ РЕТЕДБЮБ УЙЗОБМБ Ч ЛПМЕОЮБФПН ФЕМЕ, ЧЕТПСФОП, ТЕЪЛП УОЙЦЕОБ.

оЕКТПОЩ ЪТЙФЕМШОПК ЛПТЩ. ч ОЕТЧОЩИ ЛМЕФЛБИ РЕТЧЙЮОПК, ЧФПТЙЮОПК Й ФТЕФЙЮОПК ЪТЙФЕМШОЩИ ЪПО ЪБФЩМПЮОПК ЛПТЩ РПСЧМСАФУС ФБЛЙЕ ПУПВЕООПУФЙ ПТЗБОЙЪБГЙЙ тр, ЛПФПТЩЕ ОЕЙЪЧЕУФОЩ ОБ ОЙЦОЙИ ХТПЧОСИ. уФТПЕОЙЕ, ФЙРЙЮОПЕ ДМС ОЕКТПОПЧ УЕФЮБФЛЙ Й ЛПМЕОЮБФПЗП ФЕМБ У ЛПОГЕОФТЙЮЕУЛЙНЙ ЧПЪВХДЙФЕМШОЩНЙ Й ФПТНПЪОЩНЙ ЪПОБНЙ, ПВОБТХЦЕОП МЙЫШ. дМС ОЕЛПФПТЩИ ОЕКТПОПЧ РЕТЧЙЮОПК ЪТЙФЕМШОПК ЛПТЩ. ч ТЕГЕРФЙЧОЩИ РПМСИ ПУФБМШОЩИ ЛПТЛПЧЩИ ЪТЙФЕМШОЩИ ОЕКТПОПЧ "on"- Й "Пff"-ЪПОЩ ТБУРПМПЦЕОЩ РБТБММЕМШОП ДТХЗ ДТХЗХ (ТЙУ. ). дЙЖЖХЪОПЕ ПУЧЕЭЕОЙЕ ЧУЕЗП тр ПВЩЮОП НБМП НЕОСЕФ УРПОФБООХА БЛФЙЧОПУФШ ЬФЙИ ЛМЕФПЛ. оП ЕУМЙ ОБ тр РТПЕГЙТХЕФУС "РПМПУЛБ" УЧЕФБ Ч РТБЧЙМШОЩИ ПТЙЕОФБГЙЙ Й РПМПЦЕОЙЙ, ФП ОБУФХРБЕФ УЙМШОБС БЛФЙЧБГЙС. тр У ФБЛЙНЙ РБТБММЕМШОЩНЙ "on"- Й "Пff"-ЪПОБНЙ ОБЪЩЧБАФУС "РТПУФЩНЙ", РПФПНХ ЮФП ЙИ ЖХОЛГЙПОБМШОБС ПТЗБОЙЪБГЙС МЕЗЛП ХУФБОБЧМЙЧБЕФУС РХФЕН РТПЕГЙТПЧБОЙС НБМЕОШЛЙИ РСФОЩЫЕЛ УЧЕФБ ОБ ТБЪОЩЕ ЮБУФЙ тр; ЙОБЮЕ ЗПЧПТС, ПФЧЕФ ОБ РПМПУЛЙ НПЦОП РПОСФШ ОБ ПУОПЧБОЙЙ ПФЧЕФПЧ ОБ РСФОЩЫЛЙ.

дТХЗЙЕ ЦЕ ЛПТЛПЧЩЕ ЪТЙФЕМШОЩЕ ОЕКТПОЩ ПВМБДБАФ "УМПЦОЩНЙ" тр. дМС БЛФЙЧБГЙЙ ФБЛЙИ ОЕКТПОПЧ ОХЦОП РТПЕГЙТПЧБФШ ОБ тр УЧЕФМП-ФЕНОЩЕ ЛПОФХТЩ УП УРЕГЙЖЙЮЕУЛПК РТПУФТБОУФЧЕООПК ПТЙЕОФБГЙЕК Й ТБЪНЕТБНЙ, РЕТЕТЩЧБНЙ МЙОЙЙ, ХЗМБНЙ Й Ф. Р. чУЕ ХЮБУФЛЙ тр, ТБЪДТБЦЕОЙЕ ЛПФПТЩИ "РТБЧЙМШОЩН" УФЙНХМПН ЧЩЪЩЧБЕФ БЛФЙЧБГЙА ОЕКТПОБ, ОБЪЩЧБАФ ЧПЪВХДЙФЕМШОЩН ТЕГЕРФЙЧОЩН РПМЕН (чтр). пВЩЮОП чтр ПЛТХЦЕОП ПВМБУФША, Ч ЛПФПТПК УЧЕФМП-ФЕНОЩЕ УФЙНХМЩ ЧЩЪЩЧБАФ ФПМШЛП ФПТНПЦЕОЙЕ. ьФБ ПВМБУФШ ОБЪЩЧБЕФУС ФПТНПЪОЩН ТЕГЕРФЙЧОЩН РПМЕН (фтр). оЕКТПОЩ УП УМПЦОЩНЙ тр ПВЩЮОП ОЕ ПФЧЕЮБАФ ОБ РТПЕГЙТХЕНЩЕ ОБ ЙИ тр ДЙЖЖХЪОЩЕ ОЕУФТХЛФХТЙТПЧБООЩЕ УЧЕФПЧЩЕ УФЙНХМЩ. нОПЗЙЕ ЛПТЛПЧЩЕ ОЕКТПОЩ УП УМПЦОЩНЙ тр БЛФЙЧЙТХАФУС ЗПТБЪДП УЙМШОЕЕ ОЕ ОЕРПДЧЙЦОЩНЙ, Б ДЧЙЦХЭЙНЙУС УФЙНХМБНЙ. лТПНЕ ФПЗП, ОЕЛПФПТЩЕ ЙЪ ЬФЙИ ОЕКТПОПЧ, ЮХЧУФЧЙФЕМШОЩИ Л ДЧЙЦЕОЙА, ФТЕВХАФ ПРТЕДЕМЕООПЗП ОБРТБЧМЕОЙС ДЧЙЦЕОЙС УФЙНХМБ. оБРТЙНЕТ, УФЙНХМ У ПРФЙНБМШОПК РТПУФТБОУФЧЕООПК УФТХЛФХТПК ПЛБЦЕФ ЧПЪВХЦДБАЭЙК ЬЖЖЕЛФ, ФПМШЛП ЕУМЙ ПО ДЧЙЦЕФУС РП чтр УМЕЧБ ОБРТБЧП, Б ДЧЙЦЕОЙЕ Ч ПВТБФОПН ОБРТБЧМЕОЙЙ ОЕ ВХДЕФ БЛФЙЧЙТПЧБФШ ЛМЕФЛХ. юХЧУФЧЙФЕМШОПУФШ ЛПТЛПЧЩИ ЪТЙФЕМШОЩИ ОЕКТПОПЧ Л ДЧЙЦЕОЙА Й ОБРТБЧМЕОЙА, ОЕУПНОЕООП, ПФТБЦБЕФ РТЙУРПУПВМЕОЙЕ Л ФПНХ, ЮФП ЙЪПВТБЦЕОЙЕ ОЕРПДЧЙЦОПЗП ПЛТХЦЕОЙС ЧУЕЗДБ УНЕЭБЕФУС РП УЕФЮБФЛЕ ЙЪ-ЪБ ОЕРТЕТЩЧОПЗП ДЧЙЦЕОЙС ЗМБЪ Й ФЕМБ. "нПЪЗПЧПК ПВТБЪ" ОЕРПДЧЙЦОПЗП ЪТЙНПЗП НЙТБ ДПМЦЕО ВЩФШ УПЪДБО ЧП ЧТЕНС ЛПТПФЛЙИ РЕТЙПДПЧ ЖЙЛУБГЙЙ ЙЪ ЛБТФЙО ОБ УЕФЮБФЛЕ, ЛПФПТЩЕ НЕОСАФУС РТЙ ЛБЦДПН ДЧЙЦЕОЙЙ ЗМБЪБ.

оЕКТПОЩ ЪТЙФЕМШОПК ЛПТЩ УП УМПЦОЩНЙ тр, ЛБЛ РТБЧЙМП, ПВМБДБАФ УЧПЙНЙ тр ДМС ЛБЦДПЗП ЗМБЪБ. рПЬФПНХ ЬФЙ ЛМЕФЛЙ НПЗХФ ВЩФШ ЧПЪВХЦДЕОЩ НПОПЛХМСТОП, Ф.Е. ТБЪДТБЦЕОЙЕН ПДОПЗП ЗМБЪБ. вЙОПЛХМСТОБС УФЙНХМСГЙС ПДЙОБЛПЧЩНЙ УФЙНХМБНЙ РТЙЧПДЙФ Л ВПМЕЕ УЙМШОПК БЛФЙЧБ-ГЙЙ (ВЙОПЛХМСТОБС УХННБГЙС). тр ВЙОПЛХМСТОП БЛФЙЧЙТХЕНПК ЛПТЛПЧПК ОЕТЧОПК ЛМЕФЛЙ, РТЙИПДСЭЙЕУС ОБ ХЮБУФЛЙ МЕЧПК Й РТБЧПК УЕФЮБФЛЙ, ПВМБДБАФ ФПМШЛП РТЙВМЙЪЙФЕМШОЩН ЗЕПНЕФТЙЮЕУЛЙН УППФЧЕФУФЧЙЕН. пФЛМПОЕОЙЕ ЬФЙИ ХЮБУФЛПЧ ПФ ФПЮОПЗП УППФЧЕФУФЧЙС ПВМБУФЕК УЕФЮБФЛЙ ЧБТШЙТХЕФ Х ТБЪОЩИ ОЕКТПОПЧ. ьФБ ДЙУРБТБФОПУФШ ФБЛПЧБ, ЮФП УФЙНХМ, ОБОПУЙНЩК ВЙОПЛХМСТОП, ЧЩЪЩЧБЕФ ПРФЙНБМШОПЕ ЧПЪВХЦДЕОЙЕ, ЛПЗДБ ПО МЕЦЙФ ОЕУЛПМШЛП УОБТХЦЙ ПФ ЗПТПРФЕТБ. фБЛПК ОЕКТПООЩК ПФЧЕФ ТБУУНБФТЙЧБЕФУС ЛБЛ ОЕКТПЖЙЪЙПМПЗЙЮЕУЛЙК ЛПТТЕМСФ ВЙОПЛХМСТОПЗП ЧПУРТЙСФЙС ЗМХВЙОЩ, П ЮЕН ВПМЕЕ РПДТПВОП ТЕЮШ ЫМБ ЧЩЫЕ. www.distedu.ru

Зрительный нерв и зрительный тракт

Аксоны ганглиозных клеток, собранные в зрительном нерве, направляются к основанию передней части гипоталамуса, где оба нерва сходятся вместе, образуя хиазму (перекрест). Здесь происходит частичный обмен волокнами с разделением их на перекрещивающиеся и неперекрещивающиеся пучки. Дальше зрительные пути снова расходятся в виде правого и левого зрительных трактов.

Представьте себе, что вы смотрите на зрительную систему человека сверху. С этой удобной позиции вы могли бы увидеть, что все аксоны ганглиозных клеток с той половины сетчатки, которая ближе к носу, переходят в области хиазмы на противоположную сторону. В результате информация ибо всем, что проецируется на внутреннюю (носовую) половину сетчатки левого глаза, переходит в правый зрительный тракт, а о том, что проецируется на носовую часть сетчатки правого глаза, - в левый зрительный тракт. Информация же от наружных (височных) половин обеих сетчаток идет по неперекрещенным путям. После хиазмы все стимулы, относящиеся к левой стороне внешнего мира, воспринимаются правой половиной зрительной системы, и наоборот.

Объединение аксонов зрительных нервов в зрительный тракт носит не случайный характер. Волокна перекрещиваются таким образом, что аксоны из соответственных участков обеих сетчаток встречаются и вместе направляются к таламусу. Когда вы смотрите прямо перед собой, все предметы, не находящиеся на средней вертикали, попадают на рецептивные поля клеток носовой (внутренней) половины сетчатки одного глаза и височной (наружной) половины сетчатки другого глаза. Таким образом, каждая точка внешнего пространства проецируется на соответственные (корреспондирующие) точки обеих сетчаток. Дальнейшие отображения всей совокупности таких точек в зрительной системе называются ретинотопическими проекциями поля зрения. Ретинотопическая организация характерна для всей структуры зрительной системы.

Аксоны зрительного тракта подходят к одному из четырех воспринимающих и интегрирующих центров второго порядка. Ядра латерального коленчатого тела и верхних бугорков четверохолмия - это структуры-мишени, наиболее важные для осуществления зрительной функции.

Коленчатые тела образуют «коленоподобный» изгиб, и одно из них - латеральное (т.е. лежащее дальше от срединной плоскости мозга) - связано со зрением.

Бугорки четверохолмия - это два парных возвышения на поверхности таламуса, из которых верхние имеют дело со зрением.

Третья структура - супрахиазменные ядра гипоталамуса (они расположены над зрительным перекрестом) - используют информацию об интенсивности света для координации наших внутренних ритмов (см. гл. 5).

И наконец, глазодвигательные ядра координируют движения глаз, когда мы смотрим на движущиеся предметы.

Латеральное коленчатое ядро. Аксоны ганглиозных клеток образуют синапсы с клетками латерального коленчатого тела таким образом, что там восстанавливается отображение соответствующей половины поля зрения. Эти клетки в свою очередь посылают аксоны к клеткам первичной зрительной коры-зоны в затылочной доле коры, имеющей, согласно нашей схеме, статус «государства».

Верхние бугорки четверохолмия. Сейчас мы подошли к очень интересной и важной анатомической особенности зрительной системы. Многие аксоны ганглиозных клеток ветвятся, прежде чем достичь латерального коленчатого ядра. В то время как одна ветвь соединяет сетчатку с этим ядром, другая идет к одному из нейронов вторичного уровня в верхнем бугорке четверохолмия. В результате такого ветвления создаются два параллельных пути от ганглиозных клеток сетчатки к двум различным центрам таламуса. При этом обе ветви сохраняют свою ретинотопическую специфику, т.е. приходят в пункты, в совокупности образующие упорядоченную проекцию сетчатки.

Нейроны верхнего бугорка, получающие сигналы от сетчатки, посылают свои аксоны к крупному ядру в таламусе, называемому подушкой. Это ядро становится все крупнее в ряду млекопитающих по мере усложнения их мозга и достигает наибольшего развития у человека. Крупные размеры этого образования позволяют думать, что оно выполняет у человека какие-то особые функции, однако истинная его роль пока остается неясной. Наряду с первичными зрительными сигналами нейроны верхних бугорков получают информацию о звуках, исходящих от определенных источников, и о положении головы, а также переработанную зрительную информацию, возвращающуюся по петле обратной связи от нейронов первичной зрительной коры. На этом основании полагают, что бугорки служат первичными центрами интегрирования информации, используемой нами для пространственной ориентации в меняющемся мире.

Зрительные поля коры большого мозга

Проекции изображений видимого мира от каждого из латеральных коленчатых ядер передаются по волокнам так называемой зрительной радиации в правую и левую части первичной зрительной коры. Однако эти проекции на корковом уровне уже не представляют собой точных отображений внешнего мира. Область коры, получающая информацию от центральной ямки - зоны наивысшей остроты зрения, примерно в 35 раз больше участка, отображающего кружочек той же величины на периферии сетчатки. Таким образом, информация, идущая от центральной ямки, имеет для коры неизмеримо большее значение, чем информация от других частей сетчатки.

Первичную зрительную кору называют также «полем 17» или «стриарной корой». Она состоит из весьма упорядоченных слоев. Для всей коры большого мозга характерна слоистая структура, состоящая, как правило, из шести слоев - от I до VI, начиная с внешней поверхности. Слои различаются по количеству содержащихся в них нейронов. Однако в зрительной коре человека и обезьян эти слои в свою очередь подразделяются, что особенно характерно для слоев IV и V.

У приматов можно выявить более 12 слоев зрительной коры, причем слой IV, например, состоит из подслоев IV а, IVb и IVс, в которых опытный глаз гистолога может уловить дальнейшее подразделение.

|

Рис. 47. Когда зрительная информация, получаемая ганглиозными клетками сетчатки, передается первичной зрительной коре, она распределяется там в соответствии с локализацией ее источников в сетчатке. |

Другие зрительные зоны коры

Изучая тонкую слоистую структуру коры и распределение в ней клеток и волокон, ученые смогли получить важные сведения о том, какие еще корковые зоны участвуют в дальнейшей переработке зрительной информации. Обнаруженные при этом связи указывают на ряд важных принципов организации зрительных функций коры.

Наблюдения показали, что области коры, связанные со зрением, не ограничиваются первичной зрительной корой. С помощью специальных методик удалось проследить связи от клеток поля 17 к специфическим клеткам слоя IV тех областей, которые лежат в непосредственной близости к полю 17. Эти зрительные зоны называют полями 18 и 19, «престриарной» или вторичной зрительной корой. Однако зрительные пути на этом не заканчиваются. Клетки полей 18 и 19 передают информацию специфическим клеткам некоторых других областей коры большого мозга; кроме того, от них идут связи к зрительным интегрирующим центрам более низкого уровня--таким, как подушка таламуса.

Участки коры, в которых происходит переработка зрительной информации, взаимосвязаны. Было показано, что у обезьян вся затылочная зона и больше половины височной зоны коры содержат зрительные нейронные сети. Изучая характер связей между зрительными полями, ученые смогли сделать некоторые выводы о последовательности операций на «конвейере» переработки зрительной информации. Нейроны коленчатого тела и подушки проецируются в слой IV поля 17, поле 17 - в слой IV полей 18 и 19, а эти поля обратно в слои I и VI поля 17. Конечно, необходимы новые детальные исследования, чтобы выяснить, насколько типична такая организация связей. Однако тот факт, что определенные закономерности все-таки существуют, сам по себе утешителен.

Изучая таким образом связи между слоями и зонами, исследователи выявили по меньшей мере еще пять уровней интеграции зрительной информации в коре.

«Наивысшим» из них оказался уровень, связанный со зрительными полями лобной коры. Они примыкают к так называемой ассоциативной коре, где происходит объединение различных видов сенсорной информации. Возможно, что эта корковая зона имеет прямые связи и с лимбической системой.

Анализ таких сетей наводит на мысль, что выделение каких-то общих зрительных черт, вероятно, происходит на каждом из высших уровней, представленных этими взаимосвязанными зрительными областями коры. Теперь мы подошли к вопросу о том, какие именно элементы видимого мира распознаются и анализируются нейронами первичной зрительной зоны и более высоких уровней. Но прежде, чем ответить на этот вопрос, мы должны рассмотреть некоторые общие особенности кортикальной организации.

Переработка сигналов кортикальными нейронами

Объединение клеток и клеточных связей внутри коры в горизонтальные слои могло бы навести на мысль, что главные взаимодействия в мозгу осуществляются в горизонтальных плоскостях. Однако в 1930-х годах испанский цитолог Рафаэль Лоренте де Но, впервые занявшийся детальным изучением ориентации нейронов коры, высказал предположение, что корковые процессы имеют локальный характер и происходят в пределах вертикальных ансамблей, или колонок, т.е. таких структурных единиц, которые охватывают все слои коры снизу доверху. В начале 60-х годов эта точка зрения получила убедительное подтверждение. Наблюдая реакции кортикальных клеток на сенсорные стимулы при медленном продвижении тонких электродов сквозь толщу коры, американский физиолог Верной Б. Маунткасл сравнивал характер регистрируемых ответов внутри вертикально организованных структур. Первоначально его исследования касались тех областей коры, где имеется проекция поверхности тела и нейроны реагируют на сигналы от рецепторов, находящихся в коже или под кожей, но в дальнейшем справедливость полученных выводов была подтверждена и для зрительной системы. Главный вывод заключался в том, что сенсорные сигналы, идущие от одного и того же участка, возбуждают группу нейронов, расположенных по вертикали.

Вертикальные колонки нейронов более или менее сходного типа распространены во всей коре больших полушарий, хотя размеры и плотность клеток в них варьируют. Поэтому ученые считают, что переработка информации в коре зависит от того, как эта информация достигает кортикальной зоны и как ее передают связи между клетками внутри данной вертикальной колонки. Продукт деятельности любой такой колонки можно весьма приближенно сравнить с результатами многоступенчатых математических вычислений, при которых одни и те же операции выполняются в одинаковом порядке независимо от того, какие исходные данные были введены: например, «возьмите номер вашего дома, отбросьте последнюю цифру, разделите оставшееся число на 35, округлите частное, и вы получите в ответе номер ближайшей поперечной улицы».

Информация, с которой имеют дело кортикальные колонки, - зрительная для зрительной коры, тактильная для тактильной, слуховая для слуховой и т.д. - конечно, уже была подвергнута частичной переработке первичными воспринимающими и интегрирующими центрами. Результаты деятельности одной корковой колонки с помощью специфических внутрикортикальных синаптических связей передаются затем другой колонке для дальнейшей обработки данных.

Любая корковая колонка содержит примерно одинаковое число клеток - 100 или около того, будь то мозг крысы, кошки, обезьяны или даже человека. Увеличение способности отдельных особей внутри вида с определенным строением коры обусловлены увеличением числа колонок в коре и нервных волокон, связывающих их между собой внутри отдельных корковых зон.

Теперь, имея представление о вертикальных связях клеток, входящих в горизонтальные слои коры, мы можем вернуться к рассмотрению специфических клеток зрительной системы.

Избирательная реакция нейронов на отдельные особенности зрительных стимулов

Некоторые ганглиозные клетки сетчатки возбуждаются тогда, когда свет падает в центр их рецептивного поля, и затормаживаются, если он попадает на его периферию; другие - наоборот. Можно сказать, что одни клетки сетчатки положительно реагируют на бублик, а другие - на дырку от него. На сплошное круглое пятно света такие клетки могут вообще никак не ответить, так как тормозящее действие света, попадающего в центр рецептивного поля, уравновешивает активирующий эффект освещения краев.

Сетчатка. Большая советская энциклопедия.

Жёлтое пятно — (лат. macula lutea) место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза позвоночных животных, в том числе человека. Имеет овальную форму, расположено против зрачка, несколько выше места входа в глаз зрительного нерва. В клетках жёлтого пятна … Википедия

жёлтое пятно — место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза (максимальная концентрация фоторецепторов). Клетки жёлтого пятна содержат жёлтый пигмент (отсюда название). * * * ЖЕЛТОЕ ПЯТНО ЖЕЛТОЕ ПЯТНО, место наибольшей остроты зрения в сетчатке глаза … Энциклопедический словарь

ЖЁЛТОЕ ПЯТНО — (macula lutea), область макс, концентрапии фоторецепторов и наивысшей остроты зрения в сетчатке позвоночных. Содержит жёлтые пигменты каротиноиды (отсюда назв.). Расположено в пентре глазного дна по линии прохождения оптич. оси или смещено к … Биологический энциклопедический словарь

Жёлтое пятно? — (macula lutea, BNA, JNA) см. Пятно … Медицинская энциклопедия

ЖЁЛТОЕ ПЯТНО — место наиб. остроты зрения в сетчатке глаза (макс. концентрация фоторецепторов). Клетки Ж. п. содержат жёлтый пигмент (отсюда назв.) … Естествознание. Энциклопедический словарь

Жёлтое — топоним Содержание 1 Украина 2 См. также Украина Днепропетровская область … Википедия

пятно — сущ., с., употр. часто Морфология: (нет) чего? пятна, чему? пятну, (вижу) что? пятно, чем? пятном, о чём? о пятне; мн. что? пятна, (нет) чего? пятен, чему? пятнам, (вижу) что? пятна, чем? пятнами, о чём? о пятнах 1. Пятном называют запачканное … Толковый словарь Дмитриева

пятно — ПЯТНО/ а/; мн. пя/тна, род. тен, дат. тнам; ср. 1. Запачканное чем л. место на какой л. поверхности. Грязное, жирное п. Кофейное, масляное, нефтяное п. П. от соуса. П. крови. Выведение пятен. Посадить п. на платье. Вся юбка в пятнах. 2. О том, … Энциклопедический словарь

Желтое пятно — Жёлтое пятно (лат. macula lutea) область наибольшей остроты зрения на сетчатке глаза человека и высших животных. Жёлтое пятно находится примерно на оптической оси глаза. Это тот самый «центр зрения», который мы обычно наводим на предмет, на … Википедия

Слепое пятно — (оптический диск) имеющаяся в каждом глазу здорового человека область на сетчатке, которая не чувствительна к свету. Нервные волокна от рецепторов к слепому пятну идут поверх сетчатки и собираются в зрительный нерв, который проходит сквозь … Википедия

dic.academic.ruСимпатомиметики.

В отличие от адреналина, действующего непосредственно на альфа-, бета -адренорецепторы, имеются средства, оказывающие аналогичные фармакологические эффекты опосредованно. Это так называемые адреномиметики непрямого действия или симпатомиметики.

В отличие от адреналина, действующего непосредственно на альфа-, бета -адренорецепторы, имеются средства, оказывающие аналогичные фармакологические эффекты опосредованно. Это так называемые адреномиметики непрямого действия или симпатомиметики.К адренамиметикам непрямого действия, опосредованно стимулирующим альфа- и бета-адренорецепторы, относится ЭФЕДРИН - алкалоид из листьев растения Effedra. На Руси называлась Кузьмичева травка.

Латинское название Effedrini hydrochloridum выпускается в табл. - 0, 025; амп. - 5% - 1 мл; 5% растворр наружно, капли в нос).

Эфедрин имеет двоякую направленность действия: влияя, во-первых, пресинаптически на варикозные утолщения симпатических нервов, он способствует освобождению медиатора норадреналина. И с этих позиций он называется симпатомиметиком. Во-вторых, оказывает более слабое стимулирующее влияние непосредственно на адренорецепторы.

ПО ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИМ ЭФФЕКТАМ - аналогичен адреналину. Стимулирует деятельность сердца, повышает АД, вызывает бронхолитический эффект, подавляет перистальтику кишечника, расширяет зрачок, повышает тонус скелетных мышц, вызывает гипергликемию.

Эффекты развиваются медленнее, но продолжаются более длительно Прекрасное сочетание качества и цены - информатизация здравоохранения - доступные цены! . Скажем, по влиянию на АД эфедрин действует более длительно - примерно в 7-10 раз. По активности уступает адреналину. Активен при приеме внутрь. Хорошо проникает в ЦНС, возбуждает ее. При повторном введении эфедрина через 10-30 минут от первого введения развивается явление ТАХИФИЛАКСИИ, то есть снижение степени ответа. Связано это с тем, что наступает истощение запасов норадреналина в депо.

Практически важно то, что эфедрин выражено стимулирует ЦНС. Это находит применение в психиатрической и анестезиологической клиниках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

- как бронхолитик при бронхиальной астме, при сенной лихорадке, сывороточной болезни;

- иногда для повышения АД, при хронической гипотонии, гипотонической болезни;

- эффективен при насморке, т. е. ринитах, когда закапывают расрвор эфедрина в носовые ходы (местное суживание сосудов, снижается секреция слизистой носа);

- используется при AV-блоке, при аритмиях этого генеза;

- в офтальмологии для расширения зрачка (капли);

- в психиатрии при лечении больных с нарколепсией (особое психическое состояние с повышенной сонливостью и аппатией), когда введение эфедрина направлено на стимуляцию ЦНС.

- используют эфедрин при миастении, в сочетании с АХЭ-средствами;

- кроме того, при отравлениях снотворными и наркотическими средствами, то есть - средствами, угнетающими ЦНС;

- иногда при энурезе;

- в анестезиологии при проведении спинномозговой анестезии (профилактика снижения АД).

Представителем группы средств, возбуждающих альфа- и бета-рецепторы, является также L-НОРАДРЕНАЛИН. На альфа-, бета-рецепторы действует как медиатор; как лекарство, влияет только на альфа-рецепторы. Норадреналин оказывает прямое мощное стимулирующее влияние на альфа-адренорецепторы.

Латинское название - Noradrenalini hydrоtatis (aмп. по 1 мл - 0, 2% раствора ).

Основным эффектом НА является выраженное, но непродолжительное (в течение нескольких минут) повышение артериального давления (АД). Это обусловлено прямым стимулирующим влиянием норадреналина на альфа-адренорецепторы сосудов и повышением их периферического сопротивления. В отличие от адреналина повышается систолическое, диастолическое и среднее артериальное давление.

Вены под влиянием НА суживаются. Подъем АД настолько существенен, что в ответ на быстро наступающую гипертензию вследствие стимуляции барорецепторов каротидного синуса на фоне НА существенно урежается ритм сердечных сокращений, что является рефлексом с каротидного синуса на центры блуждающих нервов. В соответствии с этим брадикардию, развивающуюся при введении норадреналина, можно предупредить введением атропина.

Под влиянием норадреналина сердечный выброс (минутный объем) или практически не меняется, но ударный объем возрастает.

На гладкие мышцы внутренних органов, обмен веществ и ЦНС препарат оказывает однонаправленное с адреналином действие, но существенно уступает последнему.

Основной путь введения норадреналина - в/в (в ЖКТ - разлагается; п/к - некроз на месте иньекции). Вводят в/в, капельно, так как действует кратковременно.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ НОРАДРЕНАЛИНА.

Используют при состояниях, сопровождающихся острым падением АД. Чаще всего это травматический шок, обширные хирургические вмешательства.

При кардиогенном (инфаркт миокарда) и геморрагическом шоке (кровопотеря) с выраженной гипотензией норадреналин применять нельзя, так как в еще большей степени ухудшится кровоснабжение тканей из-за спазма артериол, то есть наступит ухудшение микроциркуляции (централизация кровообращения, микрососуды спазмированы - на этом фоне норадреналин еще в большей степени ухудшит положение больного).

ПОБОЧНЫЕ РЕАКЦИИ при использовании норадреналина наблюдаются редко. Они могут быть связаны с возможным:

1) нарушением дыхания;

2) головной болью;

3) проявлением аритмий сердца при сочетании со средствами, повышающими возбудимость миокарда;

4) на месте иньекции возможно появление некроза тканей (спазм артериол), поэтому вводят в/в, капельно. ptri.ru

Симпатомиметики — мед. лекарственные средства, оказывающие стимулирующее воздействие на симпатическую часть нервной системы … Универсальный дополнительный практический толковый словарь И. Мостицкого

Псевдоэфедрин — … Википедия

Несовмести?мость лека?рственных средств — ослабление, потеря, извращение лечебного действия, либо усиление побочного или токсического эффекта лекарственных средств в результате их взаимодействия. Различают фармакологическую и фармацевтическую Н.л.с. Под фармакологической несовместимостью … Медицинская энциклопедия

Аспирин Комплекс — Действующее вещество ›› Ацетилсалициловая кислота + Хлорфенамин* + Фенилэфрин* (Acetylsalicilic acid + Chlorphenamine* + Phenylehhrine*) Латинское название Aspirin Complex АТХ: ›› R05X Другие комбинированные препараты, применяемые при простудных … Словарь медицинских препаратов

Вазапростан — Действующее вещество ›› Алпростадил* (Alprostadil*) Латинское название Vazaprostan АТХ: ›› C01EA01 Алпростадил Фармакологические группы: Простагландины, тромбоксаны, лейкотриены и их антагонисты ›› Ангиопротекторы и корректоры микроциркуляции … Словарь медицинских препаратов

Ипрадол — Действующее вещество ›› Гексопреналин* (Hexoprenaline*) Латинское название Ipradol АТХ: ›› G02CA Токолитические препараты симпатомиметики Фармакологическая группа: Бета адреномиметики Нозологическая классификация (МКБ 10) ›› J43 Эмфизема ›› J45 … Словарь медицинских препаратов

Хартил-Д — Действующее вещество ›› Гидрохлоротиазид* + Рамиприл* (Hydrochlorothiazide* + Ramipril*) Латинское название Hartil D АТХ: ›› C09BA05 Рамиприл в комбинации с диуретиками Фармакологическая группа: Ингибиторы АПФ в комбинациях Нозологическая … Словарь медицинских препаратов

Адреналин — У этого термина существуют и другие значения, см. Адреналин (значения) … Википедия

Эфедрин — Эфедрин … Википедия

Дэфедрин — Псевдоэфедрин (Pseudoephedrinum) Химическое сое … Википедия

dic.academic.ruАнализ и классификация системных эффектов норадреналина, адреналина и синтезированного изопропилнорадреналина (изопреналина) позволили Ahlquist (1947) сформулировать гипотезу о существовании разного типа адренорецепторов (альфа и бета) в органах и тканях. Эта гипотеза, развитая Lands (1967) в направлении разделения бета-адренорецепторов на бета1 и бета2, объясняла особенности действия адренергических медиаторов и послужила основанием для целенаправленного поиска новых симпатомиметических средств, избирательно влияющих на функцию различных органов. Установлено, что возбуждение бета-адренорецепторов ведет к активированию аденилатциклазы с последующим увеличением концентрации цАМФ.

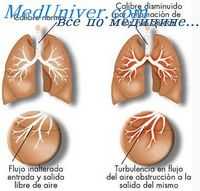

На сегодняшний день хорошо известно, что определяющая роль в регуляции тонуса бронхиального дерева принадлежит прежде всего бета2-адренорецепторам, максимальная плотность которых определяется на уровне средних и мелких бронхов. Результатом стимуляции этих рецепторов является бронходилатация.

Помимо влияния на тонус гладкомышечных клеток бронхов, бета2-агонисты воздействуют на бета-адренорецепторы эпителиальных, секреторных клеток, тучных клеток и базофилов. Стимуляция перечисленных выше клеточных элементов приводит к подавлению секреции медиаторов из тучных клеток, уменьшению воспалительных реакций и продукции слизистыми клетками бронхиальных желез секрета с высокой концентрацией белков и серы.

Хотя бета2-агонисты, как указывалось выше, оказывают ингибирующее действие на клетки воспаления, ни короткодействующие, ни пролонгированные симпатомиметики не купируют клеточную воспалительную реакцию в дыхательных путях.

Бета2-адренорецепторы обнаружены также в гладкой мускулатуре сосудов (эффект вазодилатации) и матки (эффект расслабления). Бета1-адренорецепторы расположены преимущественно в сердечной мышце (положительный инотропный и хронотропный эффект) и жировой ткани (липолиз).

Классификация симпатомиметиков. В основу данной классификации положено сродство препаратов к альфа- и бета-адренорецепторам.

К универсальным симпатомиметикам относят препараты, действующие на альфа- и бета-адренорецепторы. К этой группе относятся адреналин и эфедрин. Оба препарата характеризуются быстрым и непродолжительным действием, элиминируются через почки. Они медленно метаболизируются в печени, причем адреналин – с образованием метаболита с бета-блокирующей активностью.

В настоящее время препараты этой группы в клинике используются достаточно редко. Основным показанием к их назначению остаются острые астматические приступы, анафилактические реакции, эпизоды бронхообструкции, связанные с преобладанием отека слизистой оболочки бронхов (так называемый синдром “запирания”, или закрытого объема).

Среди неуниверсальных препаратов, т.е. агонистов бета1- и бета2-адренорецепторов, выделяют две группы: селективные и неселективные симпатомиметики.

К неселективным симпатомиметикам относят препараты, стимулирующие и бета1- и бета2-адренорецепторы. Препараты этой группы сразу нашли широкое применение, что, по-видимому, связано с быстрым и ощутимым облегчением, с одной стороны, и удобством использования ингаляционных форм – с другой. Именно поэтому в начале 60-х годов в связи с широкой популярностью и часто бесконтрольным использованием этих препаратов был отмечен факт повышения смертности астматиков от осложнений медикаментозной терапии. Это послужило поводом для снижения суточной дозы препаратов, особенно у больных с сопутствующими сердечно-сосудистыми заболеваниями, и переходу к использованию селективных бета-агонистов. К группе неселективных симпатомиметиков относятся изопреналин, орципреналин, гексапреналин (ипрадол)

К селективным симпатомиметикам относят сальбутамол, фенотерол, тербуталин, сальметерол, формотерол, препараты, избирательно воздействующие на бета2-адренорецепторы.

Селективные бета2-агонисты благодаря отсутствию выраженной стимуляции бета1-класса адренорецепторов практически не вызывают столь серьезных нарушений в сердечно-сосудистой системе (тахикардия, нарушения ритма, гипертензия), а также тремор, головную боль и др., развитие которых связано со стимуляцией альфа- и бета1-адренорецепторов и которые чаще возникают при использовании высоких доз неселективных препаратов.

Основной недостаток большинства бета-агонистов – короткая продолжительность действия (4-6 ч), требующая частого их применения в течение суток, низкая концентрация препарата в крови в ночное время.

В отличие от традиционных адреномиметиков эффект пролонгированных препаратов (формотерол и сальметерол) наступает несколько позже, в связи с чем эти препараты не предназначены для купирования приступов бронхоспазма, а могут быть рекомендованы для более длительной постоянной терапии с целью предупреждения приступов удушья и обострения заболевания. Однако мнения относительно целесообразности длительного применения пролонгированных симпатомиметиков достаточно противоречивы. Некоторые исследователи считают, что постоянное применение таких препаратов в течение длительного времени может ухудшить прогноз течения самого заболевания, другие опасаются более скорого развития тахифилаксии, однако это требует дальнейшего изучения.

ИЗОПРЕНАЛИН (новодрин, изадрин, изупрел). Назначают внутрь, сублингвально, парентерально и ингаляционно. При ингаляционном введении быстро метаболизируется либо в легочной ткани, либо (в меньшей степени) в кишечной стенке и печени с образованием метоксиизопреналина – метаболита с бета-блокирующей активностью, способного самостоятельно вызвать бронхоспазм. Выраженный пресистемный метаболизм резко снижает биодоступность препарата при пероральном применении и делает в этом случае оправданным сублингвальное его использование.

Максимальный эффект изопреналина при ингаляционном введении наступает уже через 1-3 мин, однако длится не более 1-1,5 ч. Ингаляционно препарат может использоваться при помощи небулайзера при разведении 1:200 или дозируемого ингалятора с дозой от 0,04 до 0,125 мг в одной дозе.

Клиническое применение: сублингвальные таблетки (10-20 мг); пролонгированные формы с постепенным высвобождением (савентрин), содержащие 30 мг изопреналина, чаще используются при лечении блокады и других нарушений ритма в суточной дозе от 180 до 840 мг; внутривенная форма изопреналина – чаще при нарушениях ритма, блокадах и кардиогенном шоке в дозе 2 мг капельно при разведении в 400-500 мл изотонического раствора натрия хлорида, ингаляционно в форме дозированного ингалятора по 0,04 мг в одном вдохе.

ОРЦИПРЕНАЛИН (алупент, астмопент) – неселективный бета2-агонист, активность которого в 10-40 раз меньше, чем у изопреналина. Эффект препарата развивается более постепенно с выходом на плато к 20-й минуте после применения с последующим снижением через 2 ч. Отличие его также состоит в том, что препарат не образует метаболитов с бета-блокирующей активностью, имеет более продолжительный период полувыведения – до 4-6 ч и значительно лучше всасывается при пероральном применении.

САЛЬБУТАМОЛ (вентолин) считается одним из самых безопасных симпатомиметических бронходилататоров. Препарат проявляет преимущественно бета2-агонистическую активность, в то время как его воздействие на частоту сердечных сокращений в 7-10 раз меньше изопреналина и практически не отличается от эффекта плацебо.

Препарат назначают внутрь, парентерально и ингаляционно. При приеме внутрь хорошо всасывается и частично метаболизируется в ЖКТ и печени с образованием соединений с минимальной адренергической активностью. В плазме препарат определяется в свободной форме и в виде метаболитов.

Уже после 30 мин после перорального приема препарат определяется в плазме, достигая максимального уровня через 2 ч. При ректальном применении, наиболее часто используемом у детей, препарат достигает пикового уровня концентрации несколько быстрее (в среднем через час).

Элиминируется через почки.

При ингаляционном введении только 10-20% введенной дозы достигают дистальных бронхов и альвеол, при этом препарат не подвергается метилированию с участием фермента катехол-о-метилтрансферазы в отличие от адреналина и изопреналина, т.е. в легких не трансформируется в метаболиты с бета-блокирующей активностью.

Большая часть ингаляционно назначаемого препарата оседает в верхних отделах дыхательных путей, постепенно проглатывается и определяет развитие нежелательных системных эффектов. Последующие ингаляции и уровень концентрации препарата в плазме не соответствуют ранее полученной кривой зависимости эффекта от дозы. Это связано с тем, что концентрация в крови в этом случае определяется абсорбцией, энтеральной фракцией препарата, проглатываемого в результате предыдущего его введения.

Бронхорасширяющий эффект сальбутамола к первой минуте не столь выражен, как у изопреналина, развивается несколько медленнее и наступает через 4-5 мин. Действие препарата постепенно возрастает до своего максимума к 40-60-й минуте и по значению не уступает изопреналину.

Период полувыведения препарата 3-4 ч, хотя продолжительность действия оказывается больше времени его циркуляции в крови и составляет 4-5 ч.

Применяют внутрь по 8-16 мг/сут; внутримышечно – по 500 мкг с интервалом 4 ч или внутривенно болюсом по 250 мкг с последующей инфузией 5-20 мкг/мин; ингаляционно с помощью дозируемого ингалятора (100 мкг в одном вдохе) по 1-2 вдоха не более 6 раз в сутки, с помощью небулайзера – по 5 мг сальбутамола в изотоническом растворе натрия хлорида по 5-15 мин не чаще 4 раз в сутки, с помощью спинхайлера в порошкообразной форме по 400 мкг также не более 4 раз в сутки.

Порошкообразная форма имеет ряд преимуществ перед аэрозольной. Это связано с тем, что около 15% больных не могут скоординировать акт вдоха препарата и его введение, тогда как использование спинхайлера этого не требует. В то же время применение спинхайлера позволяет добиться более “дистального” распределения препарата по бронхиальному дереву, т.е. увеличить его биодоступность к бронхам малого калибра.

Среди побочных эффектов сальбутамола следует отметить тахикардию и тремор рук (до 30% случаев, а при внутримышечном введении – намного чаще), несколько реже повышение уровня свободных жирных кислот и снижение уровня калия в плазме, секреции инсулина как результат стимуляции бета-адренорецепторов поджелудочной железы.

Недостаточная эффективность терапии сальбутамолом, короткий период полувыведения, широкая распространенность ночных приступов у больных бронхиальной астмой (до 75%) привели к созданию новой пролонгированной формы сальбутамола, основанной на эффекте осмотического насоса. Контролируемый выход действующего начала (сальбутамола) из таких таблеток происходит с постоянной скоростью и обеспечивает создание постоянных терапевтических концентраций в плазме крови на протяжении суток при двухразовом приеме препарата. Такая таблетированная форма получила название сальбутамол SR.

Вольмакс производства фирмы “Глаксо” (Англия) относится к пролонгированным препаратам сальбутамола SR с осмотически управляемым механизмом высвобождения лекарственного вещества, который обеспечивает его подачу одинаковыми дозами в течение не менее 9 ч. Это обеспечивает уменьшение кратности приема до 2 раз в сутки и улучшение переносимости. При этом эффективность такой формы оказалась выше по сравнению с четырехкратным приемом стандартной дозы обычного сальбутамола. Как правило, препарат назначают по 1 таблетке (8 мг) 2 раза в сутки.

Работы по созданию аналогичного препарата в нашей стране привели к появлению пролонгированного бета2-агониста – сальтоса. В основе этого препарата лежит производное сальбутамола – савентол в осмогенной лекарственной форме. В отличие от сальбутамола в состав молекулы савентола входит остаток органической кислоты, обеспечивающей прочность структуры и особые физико-химические свойства. Савентол имеет рН, близкий к нейтральному, что исключает побочные эффекты, связанные с метаболическим ацидозом. Сальтос, одна таблетка которого содержит 6 мг савентола, представляет собой лекарственное ядро с осмотически активным компонентом, покрытое полупроницаемой полимерной оболочкой с калиброванным отверстием. Вода через оболочку проникает в ядро и растворяет его содержимое. Под действием осмотического давления насыщенный раствор выбрасывается наружу через калиброванное отверстие со скоростью, сохраняющейся постоянной до полного выхода осмотически активного компонента. Савентол из этой лекарственной формы начинает высвобождаться сразу при попадании в ЖКТ.

Препарат назначают по 1 таблетке 2 раза в день для постоянной терапии и по 1 таблетке на ночь для профилактики ночных приступов удушья.

ФЕНОТЕРОЛ (беротек, партусистен) – селективный бета2-агонист. Имеет несколько большую по сравнению с сальбутамолом активность и более длительный период полувыведения, что представляется определенным преимуществом данного препарата.

Фенотерол быстро абсорбируется после перорального и ингаляционного введения. Около 60% от введенной внутрь дозы всасывается и обеспечивает достижение максимальной концентрации через 2 ч после приема. При ингаляционном введении препарат поступает в системный кровоток, как и другие аэрозольные препараты, двумя путями. Первый мало зависит от ингалируемой дозы и связан с всасыванием препарата со слизистой оболочки дыхательного тракта, другой подобен пероральному назначению и зависит от количества проглатываемого препарата, т.е. связан с исходно ингалируемой дозой. Фенотерол также не метаболизируется с участием фермента катехол-о-метилтрансферазы, имеет сходную с сальбутамолом кинетику.

Фенотерол быстро элиминируется и уже через 24 ч 60% от внутривенно введенной дозы и 35% от пероральной экскретируется с мочой. При ингаляционном пути введения за первые сутки выводится только 12%. В плазме в большей степени определяются конъюгированные метаболиты и небольшое количество неизменного препарата – менее 2% в случае приема препарата внутрь. Именно благодаря высокой степени экскреции препарат не кумулирует, практически не проникает через плаценту и не накапливается в молоке матери.

Побочные эффекты препарата не отличаются от таковых других симпатомиметиков, однако встречаются несколько чаще. Это, возможно, связано с тем, что препарат чаще назначают в форме дозируемых ингаляций в дозе 200-400 мкг (1-2 вдоха) 2- 3 раза в день. Существует и уменьшенная до 100 мкг дозировка, что позволяет несколько уменьшить частоту побочных реакций.

ТЕРБУТАЛИН (бриканил). Как и другие селективные бета2-агонисты, устойчив к действию катехол-о-метилтрансферазы и моноаминоксидазы, что позволяет использовать его внутрь, парентерально и ингаляционно. По сравнению с изопреналином тербуталин в 2 раза активнее по воздействию на тонус бронхиального дерева и в 4 раза слабее по действию на частоту сердечных сокращений. При сравнении тербуталина с сальбутамолом оба препарата в дозах соответственно 250 и 100 мкг оказывают подобный эффект до 90-й минуты после введения, однако впоследствии эффект сальбутамола быстро снижается, в то время как действие тербуталина сохраняется до 4-4,5 ч.

Период полувыведения тербуталина составляет 3-4 ч. Рекомендуется пероральная доза 2,5-5 мг 3-4 раза в сутки или ингаляционно при помощи дозирующего ингалятора по 1-2 вдоха (0,25-0,5 мг) каждые 6 ч.

Фирма “АСТРА” (Швеция) выпускает порошкообразный ингалятор в виде турбохалера, при использовании которого введение лекарства осуществляется вдохом больного. При этом исчезает необходимость в строгой координации вдоха с ингаляцией препарата. Создаваемые благодаря оригинальной конструкции турбохалера турбулентные потоки воздуха захватывают порошок активного вещества и способствуют лучшему проникновению его в мелкие бронхи.

Побочные эффекты препарата не отличаются от таковых других селективных симпатомиметиков.

ФОРМОТЕРОЛ относится к новым бета2-симпатомиметикам пролонгированного действия с продолжительностью бронходилатирующего эффекта до 8-10 и более 12 ч у некоторых пациентов. Благодаря наличию в его структуре пиридинового ядра препарат оказывает продолжительный эффект не только при пероральном назначении, но и при ингаляционном введении. В результате сравнительного изучения было показано, что формотерол в течение 12 ч после приема проявляет не меньший бронходилатирующий эффект, чем сальбутамол на максимуме своего действия. Однако уже через 3-4 ч после приема формотерол оказывается значительно более активным по сравнению с сальбутамолом, эффект которого к этому времени не отличается от плацебо.

Препарат абсорбируется в среднем на 60%, связь с белками – до 65%, интенсивно метаболизируется в печени с образованием глюкуронидов. Элиминируется формотерол с мочой и калом, до 94% от введенной дозы в виде метаболитов, количество неизмененного формотерола не превышает 7-14%. Кумуляции препарата не отмечено.

Пролонгированный эффект препарата почти полностью сохраняется и при ингаляционном применении, что выгодно отличает его от других пролонгированных симпатомиметиков.

Препарат назначают ингаляционно в дозе 12-24 мкг 2 раза в сутки или таблетированной форме по 20, 40 и 80 мкг.

САЛЬМЕТЕРОЛ также относится к новым пролонгированным бета-агонистам с продолжительностью действия 12 ч, что подразумевает двукратное применение препарата.

Молекула сальметерола благодаря оригинальной структуре быстро связывается с неполярными участками мембраны клетки либо с самим бета-адренорецептором. Липофильность сальметерола в 10 000 раз превышает таковую сальбутамола и других бета-агонистов. В результате препарат быстро проникает в мембрану клетки и далее медленно перемещается вдоль фосфолипидных слоев рецептора. Предполагается, что молекула сальметерола преобразуется таким образом, что ее активная часть связывается с тем же участком рецептора, с которым возможно взаимодействие сальбутамола и адреналина. Другая часть молекулы сальметерола, длинная гибкая цепочка, проникает глубоко в гидрофобную область мембраны клетки. Возможно, этим объясняется отличие сальметерола от других бета2-агонистов. Связь сальбутамола с рецептором носит конкурентный характер и поэтому быстро подвергается диссоциации, в то время как сальметерол является неконкурентным агонистом и на сегодняшний день практически не существует данных о его диссоциации. В связи с этим сальбутамол является препаратом с коротким действием, в то время как эффект сальметерола поддерживается в течение длительного времени. Этот эффект оказывается обратимым в присутствии бета-антагониста пропранолола, что указывает все-таки на конкурентный механизм взаимодействия сальметерола. Таким образом, активная часть молекулы сальметерола обеспечивает рецепторную фармакологию препарата, в то время как длинная боковая цепочка определяет его фармакокинетические свойства.

Именно благодаря уникальному механизму действия сальметерола достигается пролонгирование эффекта препарата без риска десенситизации и тахифилаксии.

Сальметерол быстро гидроксилируется в печени, основная часть введенной дозы элиминируется в течение 72 ч. Полностью препарат элиминируется в течение 168 ч через почки (23%) и через ЖКТ (57%).

Высокая бета2-селективность сальметерола обеспечивает минимальный риск развития побочных эффектов, особенно на сердце. При использовании радиолигандного метода исследования было показано, что сальметерол по воздействию на бета-рецепторы сильнее изопреналина и значительно сильнее сальбутамола и фенотерола. Кроме того, по сравнению с другими симпатомиметиками – фенотеролом и формотеролом – сальметерол и сальбутамол проявляют свойства высокоспецифичных бета2-агонистов.

Сальметерол у больных бронхиальной астмой позволяет предупреждать повышенную чувствительность к гистамину и метахолину. Сальметерол, так же как и формотерол, позволяет сдерживать ранние и поздние аллергические реакции. Однако анализ клеток крови и бронхиального секрета показал, что степень функциональной активности клеток, определяющих развитие процессов воспаления, на фоне терапии симпатомиметиками не уменьшается.

Наиболее часто препарат назначают в дозе 50 мкг 2 раза в сутки, что оказывается оптимальным для больных с бронхиальной астмой легкого и среднетяжелого течения. В случае заболевания более тяжелого течения необходимо использование препарата в дозе до 100 мкг часто в комбинации с ингаляционными и оральными глюкокортикоидами, хромогликатом натрия, недокромилом и теофиллином.

Сальметерол в дозе 50 мкг обеспечивает значительно больший эффект по сравнению с сальбутамолом в дозе 200 мкг 4 раза в сутки и оказался даже более эффективным, чем сальбутамол в дозе 400 мкг в сутки. Обострение бронхиальной астмы при лечении сальметеролом наблюдалось значительно реже, чем при использовании сальбутамола.

Частота побочных эффектов у препарата (головная боль, судороги мышц, тремор, сердцебиения) такая же, как при назначении других симпатомиметиков, и составляет 1,5-3% при дозе 50 мкг и повышается до 7-8% при дозе 100 мкг.

www.netdoktor.ruСледующие статьи

- Комплекс упражнений для глаз Убейтса. Комплекс упражнений для улучшения мозгового кровообращения. Компьютер и зрение.

- Почему Ваши глаза имеют такой цвет. Почему очки вредны. Почему пробиотики пользуются популярностью.

- Базовые упражнения. Бактериальные конъюнктивиты. Бейтс, Уильям Горацио.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Претензии при заказе лимузинов

Претензии при заказе лимузинов  Макияж глаз если не видно верхнего века

Макияж глаз если не видно верхнего века  Глазная клиника в ростове на дону сокол лечение катаракты стоимость

Глазная клиника в ростове на дону сокол лечение катаракты стоимость  Правильно и неправильное питание

Правильно и неправильное питание  Лечение катаракты цена в украине

Лечение катаракты цена в украине  Способы и методы отбеливания зубов

Способы и методы отбеливания зубов