Роговичные осложнения. Лазерное.

Роговичные осложнения. Лазерное лечение вторичных катаракт в 3—17 % случаев сопровождается повреждением заднего эпителия роговицы разной степени, причем чаще страдают афакичные глаза (12 % ), чем артифакичные (8,6 % ).

Обычно потеря эндотелиальных клеток после лазерной задней капсулотомии невелика — до 2,3 %. По данным одних авторов, зеркальная эндотелиальная микроскопия выявляет потерю клеток заднего эпителия роговицы менее чем на 11 % от исходного уровня у 48,9 % больных. Другие авторы не выявляют значительных изменений эндотелиальных клеток через 1 нед после лазерной капсулотомии.

Большинство авторов считают, что потеря клеток заднего эпителия роговиаы обусловлена исходным состоянием заднего эпителия роговицы, этиологией первичной катаракты, возрастом больных, методикой лазерной операции и энергетическими параметрами лазерного излучения. В то же время некоторые авторы не водят связи потери клеток эндотелия с величиной затраченной лазерной энергии, наличием и типом ИОЛ, размером отверстия в задней капсуле, витреокорнеальной тракцией и даже предоперационной плотностью эндотелиальных клеток.

После удаления травматических катаракт потеря эндотелиальных клеток у детей с афакией составляет 11 %. с артифакией — 13,5 %. а после лазерной капсулотомии этот показатель составляет соответственно 12 и 8,6 %. По нашим данным, потеря эндотелиальных клеток чаще наблюдается при посттравматической патологии с наличием рубцов роговицы, мелкой передней камере, дистрофичной радужке, иридокорнеальных плоскостных сращениях.

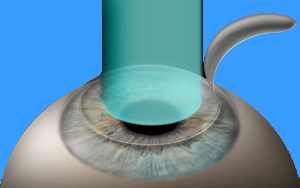

Лазерные повреждения роговицы чаще бывают обусловлены расфокусировкой лазера или отсутствием безопасного расстояния (0,1—0,3 мм) между ней и рассекаемой структурой и обычно исчезают через 1—2 ч, что подтверждает необходимость применения контактных линз при лазерных операциях у детей для точной фокусировки и дополнительного обездвиживания глаза.

Сравнительно частые у взрослых роговидные осложнения: отек роговицы у 0,2-8,8 %. помутнение роговицы у детей редки. Роговица обычно сохраняет идеальную прозрачность во время лазерной операции и после нее.

Обсуждая возможную роль ИАГ-лазерной капсулотомии в отторжении кератотрансплантата, считают, что она не увеличивает этот риск. По данным А.В. Степанова (1991), при отсроченной лазерной капсулотомии частота прозрачного приживления кератотрансплантата более чем в 2 раза выше, чем при инструментальной капсулотомии.

Геморрагические осложнения. Кровотечения из сосудов радужки при ИАГ-лазерной дисцизии вторичных катаракт наблюдаются у 1,3—9,0 % взрослых пациентов и 3,1 % детей и обусловлены как непосредственным, так и дистанционным воздействием ударной волны излучения на стенку сосуда. Значительно чаще геморрагии наблюдаются при новообразованных сосудах зрачковых мембран, иридокапсулярных сращениях, особенно при грубых посттравматических сращениях (30— 42,9 % случаев). Микрогеморрагии обычно не требуют лечения и рассасываются в сроки от нескольких часов до 1— 3 сут. Ретинальные кровоизлияния, обусловленные лазерным воздействием, наблюдают крайне редко.

Появление и прогрессирование рубеоза после лазерной капсулотомии наблюдаются только при тяжелых сопутствующих заболеваниях: диабетической ретинопатии, высокой осложненной миопии, вялотекущем увейте, периферической дистрофии сетчатки. Лазерные операции при диабетической ретинопатии чреваты высоким риском рубеоза радужки, неоваскулярной глаукомы, ишемии на глазном дне, вигреальных кровоизлияний (28,6 % ).

У детей внутриглазные кровоизлияния (рис. 5.28) мы наблюдали редко (1,4 % ), во время лазерного рассечения васкуляризованных иридокапсулярных послеоперационных и посттравматических сращений, обычно в виде единичных микрогеморагий, самопроизвольно рассасывающихся в течение суток.

Как крайне редкое осложнение описана цилиохороидальная отслойка после лазерной задней капсулотоми и у больных с предшествующими глаукомой и увеитом.

Рецидивы зрачковых мембран. Частота рецидивов зрачковых мембран и сращений в передней камере зависит от этиологии первичной катаракты, протяженности сращений, возраста ребенка и пр. Массивная пролиферация остатков эпителия хрусталика после лазерной капсулотомии встречается редко и наблюдается при ишемии переднего отдела глаза и пролиферативной патологии сетчатки (в половине случаев при пролиферативной диабетической ретинопатии, в четверти — при наследственной экссудативной витреоретинальной патологии или врожденной ретинопатии).

Мы наблюдали такие рецидивирующие фиброваскулярные зрачковые мембраны у 2 детей после лазерной капсулотомии: у ребенка с выраженной экссудативно-пролиферативной ретинопатией при синдроме Элерса—Данлоса (рис. 5.29) и у ребенка с пролиферативной ретинопатией недоношенных.

Стандартная капсулэктомия при рецидивирующем фиброзе задней капсулы у детей не способна обеспечить надежной профилактики рецидива вторичной катаракты, так как не устраняет причину, поддерживающую фиброзообразование, и не включает адекватных мероприятий по подавлению пластического процесса. Комплекс лечения детей с рецидивом зрачковой пленки включает оперативное лечение (лазерная дисцизия, а при артифакии с захватом зрачка — повторная инструментальная капсулэктомия с передней витрэктомией и дополнительными послабляющими радиальными иридотомиями в местах перегиба радужной оболочки через край заднекамерной линзы) и фиброзоподавляющую терапию (5— 7 субконъюнктивальных инъекций 5- фторурацила в сочетании с бетатерапией радионуклидом стронция-90 ).

Зрачковый блок после лазерной задней капсулотомии встречается крайне редко, но возможен на глазах с афакией без стандартной базальной колобомы радужки.

Иридоциклит после лазерной дисцизии у детей наблюдается в единичных случаях (0,2—1,1 % ), причем обычно как обострение имевшегося ранее вялотекущего увеита.

Повреждение ИОЛ — наиболее частое специфическое осложнение лазерной капсулотомии, которое сопровождает от 0,9 до 81 % (в среднем 50— 70 % ) операций и характеризуется образованием ямок, выбоин, кратеров (штрек) или трещин на задней поверхности ИОЛ, иногда захватывающих центральную зону. У детей точечные повреждения ИОЛ выявляют в 3,1— 11,1 % случаев.

Все типы ИОЛ могут быть повреждены ИАГ-лазерным импульсом. Экспериментально доказано значение материала (ПММА, силикон, акрил), из которого изготовлена линза, метода ее изготовления (точение, литье, штамповка), расстояния между ИОЛ и зрачковой пленкой, технологии фокусировки излучения (микрообъектив, подфокусирующие линзы типа Абрахама, длиннофокусное зеркало), угла сходимости излучения (от 12 до 25° и более); дизайна ИОЛ.

В клинике на частоту дистантного повреждения ИОЛ существенное влияние оказывают степень контакта ИОЛ с пленкой вторичной катаракты в зоне лазерного воздействия, расстояние между ними, материал оптической части ИОЛ, положение ИОЛ в капсульном мешке (разворот, дислокация), условия фокусировки лазерного излучения на поверхности пленки вторичной катаракты (рис. 5.30).

Частота лазерных повреждений ИОЛ при переднекамерной фиксации составляет 6,5 %. при зрачковой фиксации - от 1,2 до 4,3 %. при заднекамерной фиксации — от 10,2 до 81 %. Расположение ИОЛ в задней камере или интракапсулярно создает высокую вероятность ее повреждения в связи с уменьшением расстояния между капсулой и линзой.

Лазерные повреждения ИОЛ из силикона обычно имеют вид ямок (штреков) диаметром 100—150 мкм, иногда сквозных, интенсивного молочного цвета, округлой формы, с зоной оплавления.

При лазерных повреждениях ИОЛ из ПММА на их поверхности и внутри них выявляются неглубокие выбоины, радиальные трещины и сколы протяженностью до 500 мкм, возникающие вследствие больших термоупругих напряжений, из-за чего твердые линзы могут раскалываться, причем мультиимпульсный режим лазера типа mode-locked более опасен, чем режим Q-switched.

Некоторые авторы отмечают формирование штреков только при использовании высокой мощности лазера (более 6 мДж) при плотных капсулах или при большом (более 7 мкм) диаметре фокусного пятна. У детей повреждения линзы могут возникать из-за неадекватного поведения во время лазерного вмешательства.

Частота и степень повреждения ИОЛ во время лазерной капсулотомии, кроме энергии импульса и точности фокусировки, зависят от квалификации хирурга и технологии выполнения операции. Для исключения повреждения ИОЛ и облегчения проведения лазерной капсул отоми и разработаны специальные линзы (так называемые ИАГ-ИОЛ) из лазеростойких материалов, особенностью конструкции которых является наличие на их задней поверхности кольца или выступов, препятствующих плотному контакту линзы с капсулой.

Экспериментально и математически доказано, что единичные ИАГ-лазерные повреждения искусственного хрусталика не вызывают нарушения его оптических свойств, не влияют на зрительные функции, хотя в редких случаях возможны более значительные трещины ИОЛ (crack) со снижением остроты зрения.

Некоторые авторы считают, что при повреждении ИОЛ из мономерного материала выделяются токсичные соединения. хотя другие исследователи их не обнаруживают.

В крайне редких случаях ИАГ-лазерное воздействие может вызвать дислокацию интракапсулярных гидрогелевых линз в стекловидное тело.

Витреальные осложнения после лазерной капсул отоми и наблюдаются весьма часто и, по нашему опыту, весьма xaрактерны для детского возраста, поскольку встречаются как после лазерной, так и после инструментальной задней капсулотомии у детей.

У взрослых разрыт передней гиалоидной мембраны со смещением стекловидного тела в переднюю камеру (грыжей) отмечается после лазерной задней капсулотомии на афакичных глазах в 12,6—32 % случаев. Сохранить непо-врежденным передний гиалоид удается не более чем у 67—68,4 % пациентов, причем ни у одного из больных с миопией. Грыжи стекловидного тела обычно возникают во время лазерной дисцизии вторичных катаракт или в первую неделю после нее, чаще наблюдаются неосложненные грыжи, занимающие не более у у объема передней камеры. Осложненные грыжи стекловидного тела, контактирующие с роговицей, встречаются реже: в 0,2—6,5 % случаев, причем только при афакии. При посттравматической патологии частота грыж после лазерной операции увеличивается до 18-39 % .

Выявлена зависимость повреждения переднего гиалоида от интервала между ЭЭК и лазерной капсулотомией и числа лазерных аппликаций, использованных для рассечения капсулы.

У детей частые патологические изменения стекловидного тела, сопутствующие как посттравматическим, так и врожденным и осложненным катарактам (деструкция, разжижение), ведут к возникновению грыж и витреокорнеальным сращениям — наиболее частому (13,8—58 % ) осложнению оперативного лечения катаракт у детей (см. рис. 5.16—5.18).

Особенно часто эти осложнения наблюдаются при афакии после лазерной дисцизии вторичных катаракт, образовавшихся после экстракции врожденных катаракт. Возникновения грыжи стекловидного тела мы наблюдали у 19,4 % детей, чаще в виде небольшого (до 0,5—1,0 мм) выпячивания стекловидного тела в переднюю камеру в области капсулэктомического окна. В отличие от взрослых пациентов у половины детей грыжа возникает не сразу после лазерной операции, а через 1—5 сут (у 1 ребенка через 5 мес, у 1 через год), обычно после рвоты, натуживания, нарушения режима. Для детей характерны транзиторные грыжи, которые выявляются в вертикальном положении ребенка (сидя) и исчезают при горизонтальном положении (лежа). Транзиторные осложненные грыжи жидкого стекловидного тела могут существовать длительно без негативных последствий, которые наблюдаются при витреокорнеальных сращениях (см. рис. 5.16—5.18).

Синдром Ирвина—Гасса — макулодистрофия афакичного глаза, обусловленная сращением стекловидного тела с внутренней поверхностью послеоперационного или посттравматического рубца роговицы (в виде помутнения типа «стеклянной спицы» или «конского хвоста») с витреоретинальной тракцией, развивается посте лазерной задней капсулотомии в 1,0—5,2 % случаев, причем у взрослых пациентов чаще (4 % ) через 1 мес, реже (1,2 % ) через 3—6 мес после лазерной операции и приводит к снижению остроты зрения до 0,1—0,3 .

Синдром Иврина-Гасса не всегда своевременно выявляется из-за трудностей офтальмоскопии и флюоресцентной ангиографии, особенно у детей. Поскольку витреоретинальная тракция (см. рис. 5.16—5.18) ведет к необратимой потере зрения из-за макулодистрофии, эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы, для своевременного лазерного или оперативного устранения тракции необходимо обязательное диспансерное наблюдение за пациентами после травм глаз и оперативного лечения катаракт.

Установлено, что причиной грыжи стекловидного тела и развития синдрома Ирвина—Гасса может быть увеличение размера дисцизионного отверстия более 2,5 мм. Высокий риск развития витреальных осложнений (витреокорнеальные сращения, грыжи стекловидного тела) с тяжелыми последствиями (поздние витреоретинальные осложнения, тракционная отслойка сетчатки) у детей диктует необходимость уменьшения размера капсулотомического отверстия по сравнению со взрослыми пациентами.

Если при артификации у детей можно считать оптимальным диаметр оптического окна 3—5 мм (как у взрослых), то при афакии необходимо минимальное дозированное ИАГ-лазерное рассечение центра задней капсулы с формированием небольшого (1,5—2 мм) окна и поэтапным отсроченным увеличением его диаметра за несколько сеансов.

Рациональная тактика, специальная технология лазерного лечения позволяют избежать отдаленных необратимых последствий грыж и витреокорнеальных сращений у детей (сроки наблюдения от 6 мес до 11 лет). Поскольку витреальные осложнения у детей часто разливаются в поздние сроки и могут привести к дистрофии роговицы, рецидиву зрачковой мембраны, вторичной глаукоме, макулодистрофии с необратимым понижением зрения, требуется длительное диспансерное наблюдение за детьми, перенесшими лазерные операции, с разумным ограничением физических нагрузок и активности.

Витреит после лазерной капсулотомии наблюдается редко (0,3-0,7 % ).

Ретинальные осложнения. Исследования, посвященные изучению светового и ударного воздействия ИАГ-зерного излучения на сетчатку, весьма многочисленны.

Изменения сетчатки при лазерном воздействии на структуры переднего отдела глаза проявляются преимущественно в наружных слоях ее (фоторецепторных клетках) и связываются как с повреждающим действием лазерной операции, так и с усилением фотохимических реакций под действием интенсивного лазерного излучения.

В литературе описаны случаи повреждения сетчатки ИАГ-лазерным излучением, обусловленные чаше прямым, реже отраженным воздействием на сетчатку, клинически проявляющиеся в виде ретинальных и субретинальных кровоизлияний с последующим образованием «складчатости» сетчатки и макулярным разрывом. Поскольку способов эффективного лечения таких осложнений нет, необходимы активная их профилактика, строжайшее соблюдение правил безопасности при работе с лазерами, информирование больных, а особенно персонала, о возможном необратимом повреждении макулы.

физиологические исследования выявляют изменения электроретинограммы (ЭРГ) после лазерного воздействия в виде супернормальной ЭРГ, причем при изначально измененных показателях ЭРГ может наблюдаться их отрицательная динамика после лазерной операции [Федоров С.Н. Егорова Э.В. 1992]. Чаше изменение биоэлектрической активности сетчатки проявляется в виде резкого угнетения ее после ИАГ-лазерной операции с гиперреакцией через 1 —2 дня и постепенной стабилизацией биопотенциалов через 2 нед. При этом реакция угнетения биоэлектрической активности сетчатки более выражена при лазерном витреолизисе, чем при задней капсулотомии за счет более сильного угнетения проводимости в средних слоях сетчатки (внутреннем ядерном и плексиформном слое). Экспериментально установлена более высокая вероятность возникновения биоэлектрической реакции сетчатки при использовании высоких энергетических режимов.

У детей в сроки до 5 лет после ИАГ-лазерной дисцизии вторичной катаракты наблюдаются изменения зрительно-вызванных потенциалов (ЗВП), суммарной и макулярной ЭРГ. При этом изменения электрофизиологических показателей у большинства детей статистически незначимы, и только у части детей выявляется увеличение амплитуды суммарной и макулярной ЭРГ (супер ЭРГ), сохраняющееся в отдельных случаях до 1—3 лет после лазерного вмешательства, хотя и без снижения остроты зрения. Для трактовки полученных данных необходимо проследить отдаленные результаты наблюдения.

Кистозная макулопатия. Кистозный макулярный отек обычно выявляется не ранее чем через 3 нед после лазерного вмешательства, а его частота после лазерной дисцизии составляет 0,4—7,9 %. т.е. меньше, чем после инструментальной капсулотомии (до 14,8 % ). Описаны макулярные разрывы сетчатки, якобы связанные с лазерным воздействием, однако большинство авторов этого осложнения не наблюдали. Флюоресцентная ангиография через 4—8 нед и 6 мес у 137 больных после ИАГ-лазерной задней капсулотомии также не выявила кистозный отек макулы ни в одном случае. Таким образом, кистозный макулярный отек не является результатом непосредственного воздействия лазера на сетчатку. ИАГ- лазерная капсулотомия не является фактором риска его возникновения, что доказано ангиографически, в то время как при афакии это осложнение наблюдается у 8 % больных, причем риск возникновения кистозного макулярного отека при интракапсулярнойэкстракции выше, чем при экстракапсулярной. Основным фактором риска, видимо, является само вскрытие передней гиалоидной мембраны. Некоторые авторы связывают развитие макулярного отека с простаглацдиновым механизмом.

У детей описаны единичные случаи кистозного макулярного отека после лазерной дисцизии вторичной катаракты, хотя нельзя полностью исключить возможность недиагностированных случаев, учитывая сложности офтальмоскопии макулы у детей, особенно младшего возраста, с врожденным миозом, ригидным зрачком, противопоказаниями к повторным офтальмологическим обследованиям под обшей анестезией. В то же время отсутствие случаев вторичной макулодистрофии в отдаленные сроки наблюдения косвенно подтверждает действительную редкость макулярных осложнений после лазерной капсулотомии у детей.

Отслойка сетчатки. По данным литературы, у взрослых пациентов частота отслойки сетчатки после лазерной капсул отомии достигает 4,1 %. Это тяжелое осложнение бывает обусловлено грубыми посттравматическими витреоретинальными изменениями. Обсуждается роль лазерной задней капсулотомии в образовании отслойки сетчатки на афакичных и артифакичных глазах.

Обычно отслойка сетчатки появляется через 11—26 мес (в среднем через 15—21 мес) после ЭЭК и через 1 — 8 мес (в среднем через 3,6 мес) после лазерной капсулотомии. В первый месяц после лазерной дисцизии пленчатой катаракты отслойка сетчатки отмечается в основном после экстракции осложненной катаракты, обусловленной высокой миопией, увеитом, сахарным диабетом.

Достоверной зависимости характера и тяжести отслойки сетчатки от интервала между ЭЭК и лазерной капсулотомией, а также от уровня затраченной лазерной энергии и размера капсулотомического отверстия не выявлено.

Некоторые авторы считают, что наличие дефекта задней капсулы и вит- реальные осложнения у больных с ИОЛ повышают риск отслойки сетчатки в 10—20 раз. Многие авторы подчеркивают, что риск регматогенной отслойки сетчатки повышается (через 1—20 мес) более чем в 3 раза при вскрытии задней капсулы как инструментальным, так и лазерным методом, особенно при повреждении передней гиалоидной мембраны.

Статистические исследования результатов десятков тысяч операций ЭЭК убедительно доказали . что основными факторами риска отслойки сет- расположенность, осевая миопия, особенно высокой степени, решетчатая дистрофия сетчатки, витреоретинальная пролиферация, операционные осложнения (особенно выпадение стекловидного тела), длина переднезадней оси глаза более 25—26 мм, наличие отслойки сетчатки на другом глазу, обширные капсулотомии. После ЭЭК особенно велик риск отслойки сетчатки у молодых мужчин европеоидной расы. Эти же факторы риска отслойки сетчатки играют ведущую роль и после ИАГ-лазерной капсулотомии.

Одни авторы считают лазерную капсулотомию дополнительным фактором риска отслойки сетчатки, в 3,9 раза повышающим ее частоту, вторые считают роль лазерной операции в возникновении отслойки сетчатки сомнительной и недостоверной, третьи приводят убедительные статистические данные в пользу того, что лазерная капсулотомия достоверно не повышает частоту отслойки сетчатки.

Действительно, отслойка сетчатки после лазерных операций возникает так же редко, как и после неосложненной инструментальной капсул отомни, причем риск определяется не дефектом задней капсулы как таковым, а скорее обстоятельствами, при которых произошла отслойка сетчатки, и степенью витреальной патологии. Большинство авторов отмечают повышение риска отслойки сетчатки у молодых больных с осевой миопией после экстракции катаракты с последующей ИАГ-лазерной капсулотомией, тем более что у них нет шансов на сохранение интактности переднего гизлоида.

При наблюдении за 337 детьми в сроки от 6 мес до 11 лет после лазерного лечения вторичных катаракт отслойки сетчатки не было отмечено. Анализ осложнений после лазерных операций у детей показал, что их частота не превышает показателей у взрослых пациентов. Особенностью реакции детского глаза на лазерное воздействие являются ареактивный послеоперационный период, редкость реактивного синдрома с транзиторной офтальмогипертензией, редкие осложнения со стороны роговицы, но более частые осложнения со стороны стекловидного тела, склонность к возникновению транзиторных грыж жидкого стекловидного тела, рецидивированию сращений в передней камере.

Профилактика осложнений. Общепринятая система профилактики осложнений лазерных операций в настоящее время включает стремление к минимальной эффективной энергии в импульсе, уменьшение диаметра капсул отомич ее кого окна, отсроченное лазерное вмешательство при остаточной воспалительной реакции, своевременное профилактическое лечение (гипотензивные средства, р-адреноблокаторы, иммунодепрессанты, антиоксиданты, ангиопротекторы аскорутин), антигистаминные препараты, лечение в послеоперационном периоде (стероидные и нестероидные противовоспалительные препараты, симптоматическая терапии.

Как эффективное противовоспалительное средство (ингибитор простагландинов), безопасное в педиатрической практике, при лазерной капсулотомии широко применяют инсталляции ОД раствора наклофа или диклофа, которые разрешается кратковременно использовать даже у новорожденных.

Некоторые авторы считают эффективной профилактикой реактивн

Источники:

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Лечение катаракты видео онлайн

Лечение катаракты видео онлайн  Я знала, что буду видеть. Яды и наркотики, или Вторая причина срыва. Язва роговой оболочки Краткое описание.

Я знала, что буду видеть. Яды и наркотики, или Вторая причина срыва. Язва роговой оболочки Краткое описание.  Хвойный бальзам при полиартрите

Хвойный бальзам при полиартрите  Как правильно подобрать макияж для зеленых глаз

Как правильно подобрать макияж для зеленых глаз  Обучение слепых пространственной ориентировке. Учебное пособие Наумов Михаил. Общая симптоматология заболеваний слезоотводящих путей. Общая характеристика поражений хиазмы.

Обучение слепых пространственной ориентировке. Учебное пособие Наумов Михаил. Общая симптоматология заболеваний слезоотводящих путей. Общая характеристика поражений хиазмы.  Как красить глаза тушью чтобы ресницы были длинными

Как красить глаза тушью чтобы ресницы были длинными