Поражения центрального неврона зрительного пути и коры затылочной доли при расстройствах кровообращения головного мозга

Поражения центрального неврона зрительного пути и коры затылочной доли при расстройствах кровообращения головного мозга.

Воспалительные заболевания оболочек мозга (менингиты, лептоменингиты, арахноидиты) и тканей головного мозга (энцефалиты) — тяжелое поражение центральной нервной системы, приводящее к расстройству функций многих органов и систем организма. Обследование и лечение таких больных обычно проводят в неврологических стационарах, роль врача- офтальмолога в этих случаях обычно консультативная.

Воспалительные заболевания зрительных путей в интракраниальной части обычно протекают не изолированно, а сочетаются с воспалительным процессом в оболочках мозга или веществе головного мозга. При этом в патологический процесс вовлекается определенный отдел зрительного анализатора при менингитах, арахноидитах, энцефалитах различной этиологии.

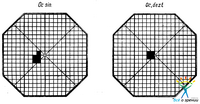

Поражение зрительных трактов чаще наблюдается при опухолях селлярной локализации, базальных арахноидитах, аневризмах внутричерепных сосудов. Понижение остроты зрения может быть различным — от небольшого снижения до значительного и зависит от расположения патологического очага. При поражении обоих зрительных трактов, а также вовлечении в процесс хиазмы острота зрения резко снижается. Появляются характерные изменения поля зрения в виде различных видов гомонимной (одноименной) гемианопсии: полная, частичная, квадрантная, гемианопические скотомы. При полной гомонимной гемианопсии в поле зрения полностью выпадают правая или левая половина. Линия раздела между сохранившейся и выпавшей половин поля зрения обычно проходит по вертикальному меридиану. Однако в одних случаях вертикальная линия раздела границ поля зрения прямо проходит через точку фиксации, а в других — эта линия дугообразно огибает точку фиксации на несколько градусов в сторону выпавшей (невидящей) половины поля зрения. В зависимости от этого различают полную гомонимную гемианопсию без сохранения функции сетчатки области желтого пятна и полную гомонимную гемианопсию с сохранением этой функции. Сохранение функции области желтого пятна при этом определяет высокую остроту зрения.

При квадрантной гомонимной гемианопсии выпадает не вся половина поля зрения обоих глаз, а лишь один из квадрантов. Различают верхнюю и нижнюю квадрантную гемианопсию; полную и частичную. Гомонимные гемианопсии могут быть как при заболевании зрительных трактов, так и при заболеваниях центрального неврона зрительного пути коры затылочной доли головного мозга. Для дифференциальной диагностики между трактусовой и центральной гемианопсией имеет значение состояние диска зрительного нерва, зрачковых реакций и характер изменений поля зрения. Поражение зрительных трактов всегда в конечном итоге приводит к развитию нисходящей простой атрофии зрительного нерва. При поражении центрального неврона обычно волокна зрительного нерва не страдают и атрофия зрительного нерва не развивается.

В топической диагностике заболеваний зрительного тракта и центрального неврона зрительного пути имеет значение гемианопическая реакция зрачков на свет, т. е. зрачок реагирует на свет только при освещении функционально сохранной части поля зрения. Гемианопическая реакция зрачков наблюдается только при трактусовой гемианопсии и не бывает при центральной гемианопсии.

Характерным для трактусовой гемианопсии является резко выраженная асимметрия дефектов поля зрения правого и левого глаз. При заболеваниях центрального неврона зрительного пути отмечается появление симметричных дефектов поля зрения обоих глаз.

При поражении коркового вещества затылочной доли мозга, в которой нет других проводников кроме центрального неврона зрительного пути, имеется только гемианопсия без других сопутствующих неврологических симптомов.

Заболевания центрального нейрона зрительного пути и корковых зрительных центров могут быть при воспалительных процессах головного мозга, опухолях, нарушениях мозгового кровообращения, травмах. Для поражения центрального нейрона зрительного пути также характерно появление в поле зрения гомонимных гемианопсий. Эти гемианопсии в отличие от трактусовых очень симметричны, что обусловлено особенностями хода нервных волокон в центральном нейроне зрительного пути. Центральная часть поля зрения частично может сохраняться, что обеспечивает достаточно высокую остроту зрения. Глазное дно остается нормальным и лишь при повышении внутричерепного давления наблюдается развитие застойного диска с последующей вторичной атрофией зрительного нерва.

Лечение воспалительных заболеваний зрительного пути

Лечение проводят в зависимости от этиологии заболевания. Применяют антибиотики широкого спектра действия в больших (максимальных) дозах, фторхинолоны, кортикостероиды (внутривенно), гиперосмотические средства (внутривенно), ацикловир внутривенно, капельно (при герпетическом энцефалите). При высокой температуре применяют жаропонижающие средства. После улучшения у больного общего состояния врач-офтальмолог проводит тщательное исследование органа зрения и зрительных функций и назначает реабилитационное лечение.

zrenue.comПатологический процесс может вовлекать зрительный путь, находясь в непосредственной близости от него или располагаясь в отдалении. В последнем случае зрительный путь вовлекается в процесс вследствие смещения мозговых структур или прорастания опухоли, расширения желудочковой системы мозга или повышения внутричерепного давления. Данные компьютерной и ядерно-магнитной резонансной томографии почти всегда подтверждают диагноз. Для топической диагностики патологического процесса на протяжении зрительного пути за хиазмой важно учитывать наличие или отсутствие характерных симптомов. К ним относятся: характер изменения поля зрения и остроты зрения, состояние дисков зрительных нервов, гемианопическая реакция зрачков на свет, появление неврологических симптомов.

Поражения зрительного тракта

Изолированная патология зрительных трактов встречается редко. Поражения зрительного тракта могут быть при супраретроселлярном росте опухолей гипофиза. Зрительный тракт может вовлекаться в процесс также при опухолях хиазмы, височной доли или подкорковых структур мозга вследствие его отдавливания или прорастания опухолью. Поражение зрительного тракта может возникнуть также при тяжелой черепно-мозговой травме, сопровождающейся субдуральной или внутримозговой гематомой, переломами костей свода и основания черепа и пирамиды височной кости.

Одним из основных симптомов поражения зрительного тракта является развитие гомонимной гемианопсии. При гомонимной гемианопсии поражаются аксоны, перекрещивающиеся в хиазме и идущие от височной половины сетчатки одного глаза и носовой половины сетчатки другого глаза. Очаг повреждения при этом расположен на стороне, противоположной гемианопсии. Так, при правосторонней гомонимной гемианопсии патологический очаг, повреждающий зрительный тракт, будет расположен слева, при левосторонней гомонимной гемианопсии — справа.

Поражение всех нервных волокон зрительного тракта встречается редко. Обычно страдает не весь зрительный тракт, а только часть его. Это выражается атипичными и асимметричными гомонимными дефектами поля зрения, а также асимметричным снижением остроты зрения каждого глаза из-за неодинакового вовлечения в патологический процесс папилломакулярного пучка, проходящего в центральных отделах зрительного тракта.

Одним из наиболее достоверных симптомов в дифференциальной диагностике трактусовой гомонимной гемианопсии от гомонимной гемианопсии, является гемианопическая реакция зрачков на свет, которая определяется при локальном засвете видящей и невидящей половины сетчатки каждого глаза. Световой раздражитель должен действовать локально на симметричные участки сетчатки, расположенные на расстоянии 10° от центральной ямки. При этих условиях зрачковый рефлекс при освещении незрячей половины сетчатки полностью отсутствует, а при освещении видящей половины сетчатки рефлекс сохранен, т. е. имеется гемианопическая реакция зрачка на свет. При поражении центрального нейрона зрительного пути зрачковая реакция на свет вызывается при освещении как зрячей половины сетчатки, так и незрячей ее половины, т. е. гемианопическая реакция зрачков на свет отсутствует.

При поражениях зрительного тракта и зрительной коры головного мозга диагностическая информативность паттерн-ЗВП ниже, чем данные, полученные при периметрии. Гомонимные дефекты в поле зрения являются причиной снижения биоэлектрической активности нейронов корковых отделов зрительного анализатора. В связи с этим при стимуляции всего поля зрения регистрируется асимметрия зрительных вызванных потенциалов. Если гомонимные дефекты поля зрения включают макулярную область, то при стимуляции видящей половины поля зрения ЗВП изменены, приобретая форму, характерную для абсолютных скотом, расположенных в центральном поле зрения. При сохранении функции макулярной области ЗВП не изменяются, оставаясь нормальными.

Для диагностики трактусовой гомонимной гемианопсии большое значение имеет состояние дисков зрительных нервов. Сочетание первичной атрофии дисков зрительных нервов с гомонимной гемианопсией характерно для поражения зрительного тракта. Для того чтобы атрофия зрительных волокон достигла зрительных нервов, необходим большой срок, который может быть равен иногда 1 году.

Поражения латерального коленчатого тела

Цитоархитектоника ЛКТ определяется его шестислойным пластинчатым строением, которое имеется только у высших млекопитающих и приматов. Анатомия и физиология ЛКТ достаточно подробно представлены в литературе. ЛКТ представляет собой парное образование зрительных путей головного мозга, относящееся к метаталамусу. Размеры ЛКТ — 8,5 х 5 мм.

Каждое ЛКТ содержит два основных ядра: дорсальное (верхнее) и вентральное (нижнее). Главное дорсальное ядро (nucleus dorsalis) состоит из четырех слоев концентрически расположенных мелких нервных клеток (парвоцеллюлярные слои — 3, 4, 5 и 6 Р-клетки). Вентральное ядро (nucleus ventralis) состоит из двух слоев крупных нервных клеток (магноцеллюлярные слои—1 и 2, М-клетки). В каждом ЛКТ строго в определенных слоях оканчиваются как перекрещенные, так и неперекрещенные зрительные волокна от сетчаток обоих глаз. Через нервные волокна зрительной лучистости (tractus geniculooccipitalis) ЛКТ связано со зрительной областью коры головного мозга (поле 17 по Бродману).

Основной функциональной единицей ЛКТ (так же, как и сетчатки) является рецептивное поле. Рецептивное поле — это совокупность нейронов низшего уровня, связанных в функциональном отношении с одним нейроном следующего высшего уровня. Рецептивные поля нейронов ЛКТ имеют концентрическую форму и сходны с рецептивными полями ганглиозных клеток сетчатки. Нейроны ЛКТ делятся на два антагонистических класса с on- и off-центрами. Нейроны с оп-центром при стимуляции повышают активность рецептивного поля, а нейроны с off-центром — подавляют ее. В структуре и функции рецептитных полей ЛКТ отражаются свойства рецептивных полей сетчатки. Однако нейроны ЛКТ, по сравнению с нейронами сетчатки, имеют более тонкий механизм контрастной чувствительности благодаря сближению тормозной и возбуждающей областей рецептивного поля. Одной из важных функций ЛКТ является обеспечение бинокулярного зрения. При патологических процессах в одном ЛКТ нарушаются зрительные функции обоих глаз.

В изучении функций ЛКТ существенное значение имеют экспериментальные исследования на животных (преимущественно на обезьянах), позволяющие получить данные о факторах и механизмах взаимодействия нейронов зрительного пути (в том числе и ЛКТ) с ганглиозными клетками сетчатки.

Одним из существенных факторов указанного взаимодействия является ортоградный и ретроградный ток аксоплазмы (цереброспинальной жидкости), обеспечивающий жизнедеятельность ЦНС, в том числе и упомянутых выше звеньев зрительного пути. В этом токе различают медленную и быструю фазы. Медленная фаза движения жидкости составляет 0,5—2 мм в день, быстрая — 20—400 мм в день. А. Е. Hendrickson, используя метод электронной микроскопии, изучал аксоплазматический транспорт в зрительном пути обезьян. Через 3 дня после введения меченного тритием лейцина в стекловидное тело глаза обезьяны. Большая радиоактивность обнаруживалась в синаптических окончаниях аксонов ганглиозных клеток сетчатки в ЛКТ на противоположной (контралатеральной) стороне. Это демонстрировало быструю фазу аксоплазматического транспорта. Медленная фаза аксоплазматического тока от глаза достигает ЛКТ только через 27—30 дней после введения радиоактивного вещества в стекловидное тело. Нарушение аксоплазматического транспорта наблюдается в клинике при ишемических заболеваниях сетчатки и зрительного нерва и внутричерепной гипертензии.

Повышение внутриглазного давления (ВГД) у обезьян уменьшает синтез протеина в ганглиозных клетках сетчатки и снижает аксоплазматический транспорт питательных веществ. В эксперименте было показано, что аксоплазматический транспорт происходит не только в проксимальном направлении (от периферии к центру), но аксоплазматический ток жидкости может быть и в противоположном — ретроградном — направлении. Система двунаправленного аксоплазматического транспорта способствует наиболее рациональному использованию питательных веществ нейронами сетчатки и ЛКТ.

D. Fritzpatric и соавт. исследовали у обезьян (макак) пластинчатое строение ЛКТ с помощью метода ретроградных инъекций контрастного вещества. Отмечено, что нейроны 6-го слоя ЛКТ связаны преимущественно с парвоцеллюлярными слоями ганглиозных клеток сетчатки. Vickers и соавт. изучали нейрохимические изменения в нервных клетках ЛКТ у обезьян при моделировании глаукомы воздействием лазерного излучения на трабекулярную сеть угла передней камеры глаза. В связи с повышением ВГД были выявлены пресинаптические и постсинаптические патологические изменения магноцеллюлярных и парвоцел-люлярных слоев клеток ЛКТ.

Как показали исследования на обезьянах A. J. Weber и соавт., более крупные ганглиозные клетки сетчатки, оканчивающиеся своими аксонами в магноцеллюляр-ном слое клеток ЛКТ (М-путь), особенно чувствительны к офтальмогипертензии. Многочисленные карликовые ганглиозные клетки сетчатки, оканчивающиеся в парвоцеллюлярных слоях ЛКТ (Р-ггуть), менее подвержены неблагоприятному влиянию повышенного ВГД.

A. J. White и соавт. изучали рецептивные поля коницеллюлярных, парвоцеллюлярных и магноцеллюлярных нервных клеток в ЛКТ обезьян. Использовали методы исследования контрастной чувствительности. Отмечено, что диаметр рецептивного поля во всех классах нейронов ЛКТ уменьшается с увеличением расстояния от проекции макулярной области.

W. М. Usrey и соавт. в исследованиях на кошках показали, что ганглиозные клетки сетчатки и сигнальные нейроны ЛКТ имеют очень сходное строение центров рецептивных полей. Наиболее прочные функциональные связи между сетчаткой и ЛКТ образуются тогда, когда поверхности рецептивных полей ганглиозных клеток сетчатки и ЛКТ перекрывали друг друга не менее чем на 50 % их площади. Авторы высказали предположение, что нейроны ЛКТ часто получают снабжение энергией из афферентных (центробежных) нервных волокон, исходящих из ретинальных ганглиозных клеток с вышеуказанным взаиморасположением центров рецептивных полей.

Тесную связь между сетчаткой и ЛКТ подтверждают исследования на котятах и молодых обезьянах, выращенных со сшитыми веками одного глаза в течение 3 мес после рождения. Активность нервных клеток ЛКТ, которые получают импульс из депривированного глаза, была снижена и в них найдены значительные гистологические изменения: нейроны были уменьшены в размере на 30 % и содержали сморщенные ядра. Депривация глаза на более короткий срок (2 мес) вызывала менее выраженные изменения в нервных клетках ЛКТ. Депривация глаза у взрослых кошек не приводила к изменению в нейронах ЛКТ. Следовательно, в периоде созревания зрительной системы депривация глаза отражается не только на нервных структурах сетчатки, но и на нейронах ЛКТ. Подобные изменения наблюдали и у людей с амблиопией одного глаза.

Таким образом, результаты экспериментальных исследований указывают на тесную функциональную взаимосвязь между нейронами ЛКТ и ганглиозными клетками сетчатки. Нарушение указанной взаимосвязи (при повышении ВГД, депривации глаза) приводят к функциональным и морфологическим изменениям ганглиозных клеток сетчатки и ЛКТ. Это следует учитывать при изучении патогенеза и клиники поражений сетчатки и латерального коленчатого тела.

Изолированное поражение ЛКТ в клинике наблюдается редко, однако анатомическая близость таламуса и общность источников кровоснабжения обеих структур мозга определяет их нередкое совместное поражение при сосудистых нарушениях и опухолях в области зрительного пути головного мозга. Нарушение функции ЛКТ может быть обусловлено сосудистой патологией (спазм сосудов, кровоизлияние, инфаркт ЛКТ, врожденные сосудистые изменения ЛКТ), а также его поражением при рассеянном склерозе, и развитии опухоли мозга (чаще астроцитомы). Ретрохиаз-мальные поражения зрительного пути характеризуются появлением в поле зрения обоих глаз различной степени выраженности гомонимных гемианопсии и снижением остроты зрения в зависимости от вовлечения в патологический процесс зрительных волокон папилломакулярного пучка. J. L. Smith проанализировал 100 случаев гемианопсии, из которых в 39 случаях имелось поражение затылочной доли мозга, в 33 — была вовлечена теменная доля и в 24 — височная доля мозга. У 4 больных нарушения локализовались в зрительном тракте и ЛКТ.

{module директ4}

Ретроспективно анализируя причины и частоту ретрохиазмальных поражений различных отделов зрительного пути у 140 больных, Т. Fujino и соавт. приводят следующие результаты. Основной причиной поражения зрительного пути выше хиазмы является нарушение кровообращения в сосудах мозга (98 больных), на втором месте — опухоли мозга (25 больных) и на третьем — воспалительные, демиелинизирующие и дегенеративные процессы (17 больных). Чаще всего поражается корковый отдел зрительного пути в затылочной доле (51 %), на втором месте — зрительная лучистость (29 %) и на третьем — задний отдел зрительного тракта и ЛКТ (21 %).

Клинические проявления патологии зрительного пути в области ЛКТ с офтальмологическими симптомами все же недостаточно отражены в литературе. Главным симптомом нарушения зрительных функций при поражении ЛКТ является появление гомонимных (одноименных) гемианопсии, т. е. образование в поле зрения обоих глаз характерных дефектов — выпадений половины поля зрения. Приводятся описания единичных больных с поражением ЛКТ различной этиологии с квадрантными гемианопиями.

С. Н. Gunderson и W. F. Hoyt впервые описали у двух больных с поражением ЛКТ появление в поле зрения обоих глаз по горизонтальному меридиану несоответствующих (инконгруентных) скотом. Это так называемые геникулятные (коленчатые) гемианопсии. У одного из наблюдаемых авторами больных повреждение ЛКТ возникло вследствие врожденного дефекта сосудистой системы головного мозга (артериовенозная мальформация), у другого больного — вследствие развития опухоли (астроцитомы) головного мозга. Позднее W. F. Hoyt наблюдал еще двух больных с геникулятной гемианопсией — инконфуэнтными дефектами в поле зрения, обусловленными сосудистыми нарушениями с поражением ЛКТ. Такие характерные гомонимные дефекты поля зрения коррелировали с поражением зрительных волокон сетчатки. Типичные геникулятные гемианопсии появляются только на ранних стадиях развития опухоли головного мозга с вовлечением ЛКТ. При росте опухоли геникулятные гемианопсии обычно через 5—6 мес переходят в полные гемианопсии.

L. Frisen и соавт. удалось выделить характерные симптомы, которые могут позволить клиницистам диагностировать сосудистые поражения ЛКТ. Следует учитывать, что каждое ЛКТ получает кровоснабжение из двух источников: от передней хориоидальной артерии (ветвь передней церебральной артерии) и от латеральной хориоидальной артерии (ветвь задней церебральной артерии). При инфарктах ЛКТ, вследствие окклюзии одной из указанных хориоидальных артерий, появляются характерные строго конгруэнтные гемианопсические скотомы. В последующем у таких больных развивается частичная атрофия зрительных нервов с «гемианопсической» атрофией нервных волокон сетчатки.

Прогрессирующие патологические изменения в задних отделах зрительного тракта и ЛКТ только через значительный промежуток времени (недели и месяцы) приводят к появлению типичных симптомов атрофии зрительного нерва.

Shacklett и соавт. сообщили о появлении в поле зрения у двух больных женщин в возрасте 52 лет характерных клинообразных выпадений. У одной больной констатирован инфаркт ЛКТ, подтвержденный компьютерной томографией и ангиографией головного мозга, у другой — астроцитома мозга. Wada и соавт. описали больного, у которого вследствие свежего инфаркта ЛКТ в поле зрения появилась инконгруэнтная гомонимная гемианопсическая скотома.

Гомонимные гемианопсии могут сочетаться с проявлениями таламического синдрома Дежерина — Русси, при котором на противоположной стороне тела развиваются гемианестезия и гемиалгия. При ретрохиазмальных поражениях зрительного пути диагностическая информативность паттерн зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) ниже, чем данные, полученные при периметрии. Гомонимные дефекты в поле зрения являются причиной снижения биоэлектрической активности нейронов корковых отделов зрительного анализатора.

В связи с этим при стимуляции всего поля зрения регистрируется асимметрия ЗВП. Если гомонимные дефекты поля зрения включают макулярную область, то при стимуляции видящей половины поля зрения ЗВП изменены, приобретая форму, характерную для абсолютных скотом, расположенных в центральном поле зрения. При сохранении функций макулярной области ЗВП не изменяются, оставаясь нормальными.

Поражение зрительного нерва и других отделов зрительного пути, в том числе и ЛКТ, может возникать вследствие рассеянного склероза. Одним из характерных проявлений рассеянного склероза является демиелинизация нервных волокон зрительного пути. О. А. Хондкариан, И. А. Завали-шин, О. М. Невская выделяют глазной вариант церебральной формы рассеянного склероза. При рассеянном склерозе бляшки локализуются вокруг желудочков головного мозга и вероятность поражения нервных структур зрительного пути весьма велика.

N. Evangelon и соавт. провели гистологические исследования периферического отдела зрительного пути у больных, умерших от рассеянного склероза. Оказалось, что потеря аксонов при рассеянном склерозе на 45 % больше, чем в контрольной группе. При рассеянном склерозе больше повреждаются мелкие нейроны парвоцеллюлярных слоев ЛКТ, чем крупные нейроны магноцеллюлярных слоев.

Поражения центрального нейрона зрительного пути и зрительной зоны коры головного мозга

Причиной поражения центрального нейрона зрительного пути и зрительных зон (17, 18, 19 по Бродману) коры затылочной доли головного мозга могут быть нарушения мозгового кровообращения, тромбоз мозговых сосудов, аневризмы сосудов головного мозга, кровоизлияния, опухоли мозга, артериовенозные мальформации. Имеет значение также черепно-мозговая травма затылочной и теменно-затылочной областей с развитием суб- и эпидуральных или внутримозговых гематом.

В центральном нейроне зрительного пути идут и заканчиваются в клетках коры зрительные волокна, связанные с сетчатками обоих глаз. Кора верхней губы шпорной борозды связана проводниками с верхними половинами сетчаток обоих глаз, а нижней губы шпорной борозды — с нижними половинами сетчаток.

При одностороннем поражении центрального нейрона (с правой или левой стороны) развивается гомонимная гемианопсия: полная, частичная и гемианопические скотомы. Гомонимные гемианопсии в поле зрения всегда имеют симметричный характер.

При двустороннем поражении затылочной доли мозга или корковых зрительных центров может возникнуть двусторонняя гемианопсия. С сохранением небольшого участка в центре поля зрения (трубчатое поле зрения). При значительном поражении корковых зрительных центров развивается корковая слепота. При этом всегда сохраняется нормальная реакция зрачков на свет. Нисходящей атрофии зрительного нерва не возникает.

Для поражения затылочной области мозга и пограничных с ней теменной и височно-теменно-затылочной областей (поля зрительной коры 17, 18, 19 и 39) характерно развитие оптико-гностических проявлений и зрительных агнозий. Человек, не будучи слепым, перестает узнавать объекты внешнего мира и их изображения или у него нарушается узнавание окружающего пространства, ориентировка в этом пространстве, возникает невозможность видеть сразу несколько предметов. Нарушается четкость зрения, снижается острота зрения, нарушается функция слияния видимых предметов и координация движений глаз.

При расположении патологического очага в левом полушарии мозга (доминантное полушарие у правшей) наблюдается оптическая алексия. Нарушаются процесс чтения, определение названия различных цветов, а также название отдельных предметов. Нарушается понимание грамматического строя речи и сложных речевых оборотов. При наличии речевых расстройств выявляются также дефекты зрительного познания — буквенного, цветового, пространственного.

При расположении патологического очага в правом полушарии мозга (субдоминантное полушарие у правшей) возникают расстройства элементарных форм зрительного восприятия: снижается зрительная память, нарушается способность цельно воспринимать образ — агнозия на лица, на предметные изображения, иногда на различные цвета. Возникает оптико-пространственная агнозия, т. е. неспособность охватывать пространственные взаимоотношения.

Дифференциально-диагностическими признаками топического поражения могут быть следующие:

При хронических отравлениях препаратами ртути возможны поражения корковых отделов мозга. Также могут поражаться и корковые структуры зрительной коры.

Опухоли затылочной области мозга могут приводить к поражениям зрительной коры. Это сопровождается значительными функциональными нарушениями зрительного анализатора.

Таким образом, патологические процессы, нарушая, ослабляя или прерывая поток зрительных импульсов в различных отделах зрительного пути, в той или иной мере ослабляют и уменьшают полноту восприятия зрительного образа окружающего мира.

Различные нарушения зрения, которые возникают при поражении зрительного анализатора, проявляются как в изменении количественных характеристик зрительных функций, так и в изменениях качественных характеристик зрительных функций.

К количественным характеристикам относятся:

К качественным характеристикам относятся изменения параметров зрения, которые проявляются в форме различных агностических синдромов:

Поражение каждого уровня (отдела) зрительного анализатора проявляется формированием достаточно характерного симптомокомплекса, что способствует установлению топического, нозологического и дифференциально-диагностического диагноза.

На уровне I–II поясничного позвонка он истончается и переходит в тонкую нить. Толщина спинного мозга – 1 см. В нем имеются два утолщения: шейное и поясничное. Спинной мозг состоит из 31–32 сегмента из них 8 шейных, 12 грудных, 5 поясничных, 5 крестцовых и 1–2 копчиковых.

Сегмент – участок спинного мозга, содержащий передние и задние корешки. Шейное утолщение спинного мозга расположено на уровне от V шейного до I грудного сегмента. Оно обеспечивает иннервацию верхних конечностей. Поясничное утолщение располагается от I–II поясничного до I–II крестцового сегмента. Оно осуществляет иннервацию нижних конечностей. Передние корешки спинного мозга включают в себя двигательные волокна, задние корешки – чувствительные волокна. В области межпозвоночного узла эти волокна соединяются и образуют смешанный нерв. Спинной мозг имеет переднюю срединную щель, заднюю срединную борозду, а также передние и задние латеральные борозды, которые расположены симметрично.

Также имеется передний канатик, расположенный между передней срединной щелью и передней латеральной бороздой; боковой канатик – между латеральными бороздами (передний и задний). Задний канатик расположен между задней срединной и задней латеральной бороздами. Передние корешки спинного мозга выходят из передней латеральной борозды. Задние корешки входят в спинной мозг в области задней латеральной борозды. Центральная часть спинного мозга образована серым веществом, периферическая – белым. Обе половины спинного мозга соединяются спайками серого и белого вещества. Передняя серая спайка расположена кпереди от центрального канала, далее находится передняя белая спайка. Кзади от центрального канала сначала находится задняя серая, а затем задняя белая спайки.

В межпозвоночных узлах находится первичные чувствительные клетки. Задние рога содержат чувствительные нейроны. В белом веществе проходят волокна проводящих путей. Благодаря им осуществляется связь спинного мозга с головным, а также различных его частей друг с другом.

Передние канатики содержат волокна двигательных проводящих путей. К таким путям относятся передний корково-спинномозговой (неперекрещенный пирамидный), преддверно-спинномозговой (вестибулос-пинальный), покрышечно-спинномозговой, передний ретикулярно-спинномозговой.

Двигательные пути: латеральный корково-спинно-мозговой (перекрещенный пирамидный), красноядер-но-спинномозговой, ретикулярно-спинномозговой, оливо-спинномозговой. Боковые канатики содержат восходящие проводящие пути: задний спиномозжеч-ковый, передний спиномозжечковый, латеральный спиноталамический. Задние канатики содержат восходящие волокна, образующие тонкий и клиновидный пучки.

5. Экстапирамидная система и ее растройства

Экстрапирамидная система включает в себя проводящие и двигательные пути, которые не проходят через пирамиды продолговатого мозга. Данные пути регулируют обратную связь между спинным мозгом, стволом мозга, мозжечком и корой. В состав экстрапирамидной системы включены хвостатое ядро, скорлупа чечевицеобразного ядра, бледный шар, субтала-мическое ядро, черное вещество и красное ядро.

Центром данной системы является спинной мозг.

Семиотика экстрапирамидных расстройств. Главными симптомами нарушений экстрапирамидной системы являются дистония (нарушения тонуса мышц) и расстройства непроизвольных движений, которые проявляются гиперкинезами, гипокинезами и акине-зами.

Экстрапирамидные расстройства можно разделить на два клинических синдрома: акинетико-ригидный и гиперкинетико-гипотонический. Первый синдром в своей классической форме проявляется при болезни Паркинсона.

При данной патологии повреждение структур нервной системы является дегенеративным и приводит к утрате нейронов черного вещества, содержащих меланин, а также к утрате допаминергических нейронов, связанных с полосатым телом.

Болезнь Паркинсона обычно является двусторонней. Если патологический процесс наследственный, то речь идет о дрожательном параличе. Если причина утраты нейронов является другой, то это болезнь Пар-кинсона или паркинсонизм. Такими причинами могут быть церебральный сифилис, церебральный атеросклероз, тиф, поражение среднего мозга при опухоли или травме, интоксикация различными веществами, длительный прием резерпина или фено-тиозина. Выделяется также постэнцефалитический паркинсонизм, являющийся следствием летаргического энцефалита. Акинетико-ригидный синдром характеризуется триадой симптомов (акинезом, ригидностью, тремором).

Выражение лица характеризуется гипо– или амими-ей, что объясняется заторможенностью движения мимических мышц. Страдает также речь в результате ригидности и тремора мышц языка. Она становится дизартричной и монотонной. Движения больного становятся медленными и неоконченными. Все тело находится в состоянии антефлексии. Ригидность проявляется в мышцах разгибателях.

Все рефлексы становятся трудно вызываемыми. Тремор является пассивным.

Гиперкинетико-гипотонический синдром возникает в результате повреждения полосатого тела. Гиперки-незы при данном синдроме появляются при повреждении тормозных нейронов неостриатума.

Спастическая кривошея, а также торсионная дисто-ния являются наиболее важными синдромами дисто-нии.

Эта патология проявляется в виде непроизвольных движений головы, таких как повороты и наклоны.

Миоклонические подергивания возникают в результате поражения красного ядра, центрального покрышечного пути или мозжечка. Проявляются быстрыми сокращениями разных групп мышц.

Тики проявляются в виде быстрых сокращений мышц непроизвольного характера.

6. Строение и функции мозжечка

Мозжечок является центром координации движения. Он расположен в задней черепной ямке вместе со стволом мозга. Крышей задней черепной ямки служит намет мозжечка. Мозжечок имеет три пары ножек.

Эти ножки образованы мозжечковыми проводящими путями (афферентными и эфферентными). Верхние мозжечковые ножки расположены на уровне среднего мозга, средние – на уровне моста, нижние – на уровне продолговатого мозга. Мозжечок имеет три части: архи-, палео– и неоцеребеллум. Архицеребеллум включает в себя узелок и клочок червя мозжечка, которые являются наиболее древними образованиями. Палео-церебеллум включает в себя переднюю долю мозжечка, а также заднюю часть тела мозжечка. Неоцеребел-лум является наиболее новым образованием мозжечка и включает в себя все остальные отделы червя и обоих полушарий мозжечка. Мозжечок состоит из двух полушарий и расположенного между ними червя мозжечка. В каждом полушарии находятся четыре пары ядер: шаровидное, пробковидное, зубчатое и ядро шатра.

Наиболее крупным ядром мозжечка, расположенным в его центральной части, является зубчатое ядро. Это ядро имеет связи с нео– и палеоцеребеллу-мом. К зубчатому ядру поступают импульсы от клеток Пуркинье. Эфферентные волокна от зубчатого ядра проходят через верхние ножки мозжечка, достигая красного ядра и вентролатерального ядра таламуса. На границе моста и среднего мозга эти волокна перекрещиваются. От таламуса волокна идут к двигательной коре головного мозга. Все импульсы, которые поступают в мозжечок по афферентным волокнам, заканчиваются в его коре или ядрах. Данные импульсы берут начало в коре головного мозга, стволе мозга и спинном мозге. К мозжечку поступают некоторые импульсы, исходящие от суставов, сухожилий и мышц. Эти импульсы проходят по переднему и заднему спиномозжечковым путям.

Центральные отростки от клеток спинномозгового узла поступают в спинной мозг через его задние корешки, там они расщепляются на несколько коллате-ралей.

Другая часть коллатералей соединяется с клетками ядра Кларка, расположенного в заднем роге спинного мозга. Данное ядро расположено от VIII шейного до II поясничного сегментов по длиннику спинного мозга. Клетки грудного ядра являются вторыми нейронами, чьи аксоны образуют задний спиномозжечковый путь.

Средние мозжечковые ножки образованы пересекающимися волокнами мостомозжечкового пути. Верхние ножки мозжечка включают в себя эфферентные волокна от его ядер, которые направляются к красному ядру, таламусу и ретикулярной формации ствола мозга. Через эти ножки проходят волокна переднего спиномозжечкового пути.

Мозжечок имеет связи с различными двигательными путями. Деятельность мозжечка не поддается контролю сознания, хотя он имеет связи с корой головного мозга.

Мозжечок участвует в регуляции тонуса мышц, а также обеспечивает координацию движений. Благодаря мозжечку имеется представление о положении головы в пространстве и ее движениях, что позволяет обеспечивать равновесие тела.

7. Виды поражения мозжечка

При поражении архицеребеллума отмечается нарушение равновесия при стоянии и ходьбе – мозжечковая атаксия. При закрытии глаз мозжечковая атаксия не изменяется. Причиной ее возникновения является асинергия мышц. Эфферентные импульсы от палеоце-ребеллума, активируя антигравитационную мускулатуру, формируют необходимый для прямостояния и пря-мохождения мышечный тонус. Функция палео-и архицеребеллума направлена на контроль за тонусом скелетных мышц. Также эти образования координируют функцию мышц антагонистов и агонистов, определяя нормальную походку и статику. При поражении палеоцеребеллума развивается туловищная атаксия.

Атаксия – нарушение координации движений.

Атаксия делится на статическую, статико-локомо-торную и динамическую. Статическая атаксия характеризуется нарушением равновесия в сидячем и стоячем положении. При статико-локомоторной атаксии нарушается равновесие при ходьбе и стоянии. Динамическая атаксия характеризуется нарушением равновесия при выполнении каких-либо движений, особенно при помощи верхних конечностей.

Статическая и статико-локомоторная атаксия проявляется нарушением походки больного. Она становится шатающейся, ноги при этом широко расставлены. Больной также не может ровно стоять. При ходьбе больной отклоняется в ту сторону, на которой находится очаг поражения. Статическую и статико-локо-моторную атаксию также выявляют при помощи некоторых проб.

Проба Ромберга заключается в том, что больной должен стоять с закрытыми глазами. Руки при этом вытянуты перед собой, носки и пятки сдвинуты.

Существует другой вариант пробы Ромберга, при котором одна нога больного находится перед другой. При проведении данной пробы обращают внимание на то, в какую сторону отклоняется тело пациента.

Также проводятся пробы на дисметрию и гиперметрию. Дисметрия – это нарушение меры выполняемых движений, которые становятся порывистыми, быстро выполняются и являются чрезмерными. Проба, выявляющая данную патологию, заключается в том, что больному предлагается взять в руки два предмета, различных по своему объему. При этом больной не может расставить пальцы рук адекватно размерам предметов. Вторая проба заключается в том, что больной стоит с вытянутыми вперед руками, ладони при этом направлены вверх. Ему предлагается вращать руки ладонями вниз. Если имеется патология, то на стороне поражения совершаемые движения производятся более медленно и с большей ротацией. Увеличение объема совершаемых движений – гиперметрия.

При пробе Шильдера больной должен закрыть глаза, вытянуть обе руки вперед, поднять одну руку вверх, а затем опустить ее до уровня, где расположена вторая рука, и наоборот. При поражении мозжечка отмечается опускание поднятой руки ниже уровня вытянутой.

При поражении мозжечка отмечается появление скандированной речи.

Поражение мозжечка сопровождается появлением гиперкинезов различных видов. Может наблюдаться тремор, или интенционное дрожание.

Патология мозжечка сопровождается снижением тонуса мышц.

fictionbook.ruПортал в ад.

Здравствуйте! Я бы хотел рассказать вам немного о о нижнем мире,или о аде. Нижний мир более красивый чем страшный. В нем вы можете увидеть огромные лавовые озера,водопады,реки. Познакомится с новыми существами,ощутить их гнев на себе.

Здравствуйте! Я бы хотел рассказать вам немного о о нижнем мире,или о аде. Нижний мир более красивый чем страшный. В нем вы можете увидеть огромные лавовые озера,водопады,реки. Познакомится с новыми существами,ощутить их гнев на себе.Как сделать портал в ад? Портал в ад делается при помощи обсидиана. Чтобы получить обсидиан надо в лаву залить воду. Обсидиан добывается ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО АЛМАЗНОЙ КИРКОЙ! И ломается очень долго.Чтобы сделать портал нужно выстроить рамку из обсидиана шириной в четыре блока,а в высоту пять блоков,и поджечь.

1.Портал

Также если вы хотите сэкономить то можно строить портал без углов. То есть вот-так.

Первое о чем я вам расскажу это население нижнего мира. В аду не так уж и много существ всего-навсего двое.

1.Зомби-свинья.

Зомби-свин вас не тронет пока вы не обидите его. При смерти из него выпадает от 0 до 2 кусков жареного мяса.

3.Гаст.

Гаст летающий моб огромных размеров. Он враждебный,и атакует вас даже если вы его не тронете. Атакует он огненными шарами. Эти огненные шары можно отбивать рукой,или каким-либо другим предметом. При смерти из него выпадает от 0 до 4 единиц пороха.

Также в аду можно найти уникальные ресурсы!

1.Светокамень.

Если разбить светокамень то из него выпадет 4 еденицы светящейся пыли. Из светящейся пыль можно сделать светокамень (нелогично правда?) Светокамень можно использовать в качестве освещения своего дома.

2.Адская грязь.

Адская грязь в аду встречается не так уж и часто. Хотя она бесполезна,если по ней ходить то она замедляет ваш шаг.

3.Адский камень.

Адский камень,это все равно что грязь в нормальном мире. Он лежит у вас под ногами,собственно из адского камня и состоит весь Ад. если поджечь Адский камень то он будет гореть вечно!

Как я уже говорил,в аду много лавовых озер,и водопадов. Вот пара картинок.

В аду можно встреть грибы двух типов,красный и коричневый.

На этом все! Надеюсь вам было интересно! minerarria.blogspot.com

Содержание:

Зачем строить порталы в майнкрафте?

Для игроков, которые не были в курсе, что существуют порталы в minecraft в верхний и нижний мир, будет интересна данная статья. В ней будет рассказываться о возможностях перемещения в ад и рай, о том, как же попасть в столь загадочные миры. Какие же опасности и приключения вас ждут. Если вы любите различные карты, новые биомы вы можете их скачать на нашем сайте. Если вы играете на сервере, на котором установлен плагин порталов в майнкрафте, то вам нет необходимости скачивать его, нужно просто следовать инструкциям и сделать необходимые вам вещи. В игре существуют разные порталы ад, рай, энд и другие. Так же разнообразие игры на этом не ограничивается, есть даже такой мод, который позволяет игроку слетать в космос (читай ниже и качай его с нашего сайта). Также читайте нашу статью о том, какие порталы в Майнкрафте существуют. А такие вещи как другие миры вдвойне опасны, но за ваши подвиги вы будете вознаграждены, если будете соблюдать осторожность. В аду и раю в игре minecraft вы сможете найти самые труднодоступные и прочные руды, которые только есть в игре. Приключениям нет предела, довольно интересные локации ждут вас впереди, но в то же время опасные и загадочные.Сделать портал в космос

ОБНОВЛЕНИЕ от 16.03.14 Друзья, прежде чем описать строительство портала в космос, мы хотим рассказать об очень круто альтернативе - улететь в космос НА РАКЕТЕ! Просто дело в том, что портал в космос, к сожалению, можно сделать только в версии 1.2.5, а это дикое старье, жутко неудобно. Те, кому нужен именно портал, могут смело пролистывать, но мы всем очень рекомендуем именно ракету, это гораздо, ГОРАЗДО КРУЧЕ!))) Делается это все, разумеется, так же с помощью мода. Он называется GalactiCraft (нужны еще два файла, все найдете по ссылке, вместе с инструкцией по установке!). Мы пользуемся версией 1.6.2, но там есть ссылка и на 1.6.4. Этот мод откроет вам возможность (помимо полета на Луну и Марс, о которых мы расскажем ниже), построить собственную космическую станцию! Просто афигительнейшая штука! Все инструкции мы описали для вас в своем обзоре: Еще раз по файлам - по ссылке выше найдете все, что нужно. Ну а теперь о портале. Портал в космос делается в точности так же, как и портал в ад, только не из обсидиана, а из железа (о портале в ад читайте ниже). А чтобы собственно открыть это самое измерение - космос, нам понадобиться мод, скачать его можно тут. Чтобы спокойно обходиться без воздуха, нам понадобиться скафандр. Он крафтится так же, как и любая броня, только из шерсти. Рецепты есть на скринах ниже. Безвоздушное пространство таит в себе массу опасностей, поэтому нужно КАК МИНИМУМ придерживаться самых элементарных правил:Отправляемся в путешествие на Луну

Да, это тоже возможно!) И не с помощью портала (о портале на луну нет нормальной информации, но если вы вдруг знаете что-то о таком моде, напишите в комментах плз), а на ракете. Это круче по многим причинам, и вполне доступно. Все необходимые файлы есть у нас на сайте, смотрите ссылки в этой статье. Ну а что касается самого полета на Луну, подготовка к нему очень похожа на полет в космос (как вам живется на собственной космической станции, кстати? :) ). Поэтому не будем много расписывать, все есть в ролике, смотрим его:Сделать портал в рай (необходимо скачать модификацию)

ВНИМАНИЕ! Важное обновление от 09.03.14, подробности читайте в описании мода - тут. Данная инструкция подробно объяснит игрокам, как же все-таки построить портал в рай. Первым делом вам нужно будет скачать мод, который позволяет переноситься. Нужно устанавливать обязательно, иначе портал работать не будет (вот ссылка на мод Aether 2). После того как установили данный мод в minecraft, вам нужен будет камень под названием глоустоун и из этого камня строим своеобразную рамку как показано в видео. Размерами 4 на 6-ть блоков. Так же игрокам понадобиться вода, налить воду уже в приготовленную рамку . Для этого вам понадобиться ведро, крафт которого показан на рисунке ниже. Затем обязательно набрать в ведро воды (можно делать в любом доступном водоеме) и вылить в портал. Нужно заполнить обязательно всю рамку портала, иначе он не будет работать. Игроки, которые не хотят, что бы портал работал все время, могут делать рядом с ним кнопку, которая будет осуществлять включение и выключение.Сделать порталы в ад в minecraft

Портал позволяет вам делать телепорт в майнкрафте, довольно в темную и страшную локацию, в которой так и таится зло, там нет вида на луну и на солнце, а кругом один мрак. Водятся сильные монстры, которые готовы вас слопать. Поэтому прежде чем осуществлять перемещение туда, вам необходимо все-таки запастить пищей, оружием, броней. Построить его можно по не очень сложной системе, если у вас в инвентаре, конечно, имеется камень под названием обсидиан. Многие новички в майнкрафт не знают, как же добыть этот камень. Сейчас я вам расскажу все подробно. Обсидиан можно добыть 2 способами:Делаем портал в город

В Майнкрафте мы так же можем сделать портал в город. Это небольшая уловка, суть которой вот в чем - в ад мы можем попасть из любого портала в ад, которых мы можем построить хоть десять штук. Но вот из ада мы всегда будем возвращаться в тот портал, который мы сделали первым. Поэтому, мы можем сделать себе как бы "проход" из дома сразу в город. Ход действий следующий: 1. Сперва мы должны найти город. Как? Затарьтесь провизией и бегите вперед!) Не забыв, конечно, заранее сделать компас и карту. Обычно деревни попадаются на равнинах или в пустыне. 2. После того, как вы найдете город, в нем нужно построить портал в ад (как его сделать, мы написали выше). Внимание, важный момент - это должен быть ваш первый портал в ад на этой карте. 3. Телепортируемся в ад, обстраиваем портал негорючим материалом, можно просто булыжником. 4. Возвращаемся в обычный мир, бежим обратно в дом, или туда, откуда вы хотите попадать в город, и строим еще один портал в ад. 5. Переносимся в ад, выходим из портала, и тут же заходим в него снова. И все! После этого мы оказываемся не там, откуда мы выходили в ад, а в городе. Вот такая вот нехитрая штука, пользуйтесь на здоровье ;)Изготовление портала в энд

Итак, портал Minecraft это проводник в иное измерение, в нашем случае, в Край. По сути своей, это двенадцать рамок, образующих квадрат. Чтобы этот проводник заработал, и вы попали в Энд, нужно его активировать. Активатором выступает око Края. Их нужно двенадцать штук, по числу рамок. Каждое око нужно установить в рамочный блок. Окно в Край своими силами сделать нельзя, в Майнкрафт его можно только найти. Искать следует в крепости. Там, в особой комнате, над лавой, и находится портал. Некоторые рамки иногда уже имеют око Края, но даже в этом случае их количество максимум два. Остальные придётся самим добывать. После заполнения всех рамок внутри возникают девять блоков, непосредственно, портала. Вся эта схема может не сработать, если помещение, в котором находится портал, каким-то образом пересекается с, например, заброшенными шахтами или любыми другими подобными (естественными) структурами. Тогда придётся отправляться на поиски другой крепости.

Сама телепортация игрока в Энд происходит после контакта крафтера с порталом. Переброска молниеносная сделав шаг, вернуться можно будет уже только из измерения Край. Попав в пункт назначения, крафтер спаунится на специальной обсидиановой платформе, которая нередко оказывается в воздухе. Чтобы попасть обратно, нужно или умереть (тогда игрок воскресает в обычном мире Minecraft), или убить очень крутого врага дракона Края, которого называют также Эндер. Убийство дракона повлечёт за собой генерацию обратного портала, но сделать горынычу кирдык крайне непросто.

А теперь в списочной форме нюансы, которые необходимо знать любому путешественнику Майнкрафт, отправляющемуся в Край.

Портрет хронического больного, очкарика или неудачника.

Лучше быть придурком, но живым, здоровым и счастливым, чем умником, но несчастным, больным и чуть- чуть мертвым! (Мирзакарим Норбеков).

Первая группа - "придурки"

Это те, которые случайно попадают в больницу и очень скоро уходят отткда выздоровевшими. Это оптимисты- придурки, ПОТОМУ ЧТО УНИХ НАСТРОЕНИЕ ВСЕГДА ВЫШЕ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

Представьте, по человеку прошелся асфальтоукладчик. Его отскребли от асфальта, привезли в приемный покой. А он на носилках лежит и спрашивает:" Доктор, когда меня домой отпустишь?"

Анализы показывают: до утра не доживет, а он планирует, с кем и в каких кустах будет завтра встречаться, после того как его сегодня выпишут. То есть физическое состояние "придурков" всегда намного хуже, чем настроение. Об таких людях собаки с завистью говорят:У тебя Тузик, раны заживают, как на Марии Ивановне!". Среди них хронических больных найти почти невозможно. Они или выздоравливают, или умирают, но от глубокой старости!!!

Вторая группа - умники- отряд очленившихся членистодвуногих

Ну очень умные , начитанные, все знают. Ну как-никак по двадцать лет болеют, "воняя своими суждениями и отравляя окружающую среду. Доводят своих родственников до инфаркта, а врачей до белого каления.

Вот когда придурку говоришь:"тебе надо еще месяц лечиться!" - у него на лице появляется сомнение, что он выдержит так долго. Ему не верится, что столько дней надо лечиться из-за какой-то там оторванной головы.

А умники...

Одного взгляда на их личико достаточно, чтобы понять, что они пришли за душей врача

У Э ТИХ ЛЮДЕЙ НАСТРОЕНИЕ ВСЕГДА НАМН - О - ГО НИЖЕ, ЧЕМ ФИЗИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ.

Например прыщ на носу вскочил. Умник приходит к врачу:

-- Доктор, я умру, да-а?

Или скорчит умную рожу и спрашивает ( обратите внимание, как красиво звучит эта фраза):

- Доктор , были ли в вашей практике случаи выздоровления от... - и свою занозу добавляет.

Здесь подтекст такой:" Ну не было, наверно, в Вашей практике и практике мировой медицины, чтобы кто-то вылечился от моей болезни".

Что бы ты ни говорил, как бы ни доказывал, что его болезнь - ерунда, оченьь легко вылечивается и многие до него выздоровели, он говорит:

- намереваюсь надеяться, но сумлеваюся.

Мир умников многообразен

И первая подгруппа умников - растиражировавшаяся ошибка природы.

Это больные, у которых выздоровление является единственной целью в жизни. Вот представьте себе, что выздороветь - это цель самого существования. Что произойдет, когда вы ее достигните?

Утром встаете. Ничего не болит. К врачу идти ненадо. Соседке пожаловаться не на что. заняться нечем.

Становится как-то пусто, потому что болезнь была центром, вокруг которого проистекали все жизненные процессы. Вы потеряли цель - это же трагедия!

Придется изменяться самому, изменить привычный, годами устоявшийсяуклад жизни. Да еще преодолеть голод внимания к себе Кровь-то сосать не у кого. А голод - не тетка, заставляет искать пропитание.

Нет! Уж лучше иметь "геморой", к которому худо-бедно приспособился, чем выздороветь и потерять цель

Такие горемыки десятилетиями ходят, доказывая, что они умнее всех, и "показывая врачам, где зимует кузькина мать".

Многолетний стаж болезни - это не шутка!

-- А все врачи козлы!!!

Следующие статьи

- Авторские методики улучшения зрения. Аденомы. Акиоши Китаока (Akiyoshi Kitaoka) Движущиеся оптические иллюзии.

- Роль воображения, создание мыслеобраза. Руководство по детской офтальмологии Аветисов Э. С, Ковалевский Е. И., Хватова А. В. Сайты схожей тематики — улучшение зрения.

- Астигматизм Краткое описание. Атрофия Гирате. Атрофия зрительных нервов при гипертонической болезни.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как правильно красить глаза тушью и подводкой

Как правильно красить глаза тушью и подводкой  Голикова назвала критику со стороны Рошаля

Голикова назвала критику со стороны Рошаля  Визин глазные капли при беременности

Визин глазные капли при беременности  Перманентный макияж маленьких глаз

Перманентный макияж маленьких глаз