Синдром Блоха—Сульцбергера (incontinentia pigmenti)

Синдром Блоха—Сульцбергера (incontinentia pigmenti).

Incontinentia pigmenti - редкое кожное заболевание, описанное впервые в 1925 г. как наследственный дерматоз Leuchleuthner, а затем - Sulzberger. Как системный синдром его описал Bloch в 1928 г.

Incontinentia pigmenti - редкое кожное заболевание, описанное впервые в 1925 г. как наследственный дерматоз Leuchleuthner, а затем - Sulzberger. Как системный синдром его описал Bloch в 1928 г.По мнению большинства исследователей, недержание пигмента представляет собой генодерматоз с неустановленным типом наследования. Предполагается обусловленность заболевания доминантным мутантным геном в Х-хромосоме, являющимся летальным для мальчиков, или доминантным геном в аутосомах, фенотипически проявляющимся у женщин. Поэтому большинство больных составляют девочки: по W. Gertler, соотношение мальчиков и девочек равно 1:35. Считают также, что дерматоз возникает как общее вирусное заболевание, которое протекает внутриутробно, причем либо болеет только плод, или множественные экто- и мезодермальные аномалии развиваются у ребенка в результате вирусной инфекции, перенесенной матерью во время беременности.

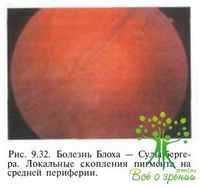

Клиника. Различают 4 стадии болезни: буллезную, или везикулезную (воспалительную), гипертрофическую, пигментную и атрофическую. В первые дни или недели жизни ребенка пузыри или пузырьки располагаются беспорядочно на эритематозно-отечном основании и чередуются с отдельными гиперемированными, инфильтрированными и уртикарными участками в виде красных полос и пятен. Такие симптомы нередко служат основанием для ошибочного диагноза токсидермии, везикулопустулеза, дерматита Дюринга или буллезного эпидермолиза. Вторая стадия - гипертрофическая, проявляется гиперкератотическими поражениями на инфильтративных участках в виде бляшек, сочетающихся с лентикулярными папулами. В третьей, наиболее характерной, стадии резко выражены нарушения пигментации. Возникают множественные желтовато-коричневые или темно-серые очаги гиперпигментации разнообразных неправильных очертаний, с четкими границами. Иногда по внешнему виду они напоминают беспорядочно расположенные архипелаги островов, брызги грязи или следы отлива волн на берегу. На волосистой части головы наблюдаются атрофические изменения по типу псевдопелады.

Отмечают дистрофии волос, ногтей и зубов. Системные аномалии проявляются также спастическими параличами, судорожным синдромом, эпилептиформными припадками и поражением глаз (отслойка сетчатки, иридоциклит, катаракта и др.). Сыпь обычно распространена по всему кожному покрову за исключением лица, которое почти всегда свободно от высыпаний. Веррукозные поражения чаще всего образуются на конечностях.

Диагноз особенно сложен при наличии воспалительных симптомов, когда веррукозные проявления еще не сформировались, а пигментация отсутствует. Дифференциальный диагноз проводят в начальных стадиях заболевания с буллезным эпи-дермолизом, дерматитом Дюринга, а при веррукозных разрастаниях и гиперпигментации - с болезнью Дарье. В период островоспалительных явлений в пузырной жидкости и в крови больных недержанием пигмента эозинофилия может достигать 20 % и более, что особенно затрудняет дифференциальный диагноз с дерматитом Дюринга. От буллезного эпидермолиза синдром Блоха - Сульцбергера отличается полиморфизмом высыпаний, локализацией их диссеминированно, а не только на местах, подвергающихся травматизации. С болезнью Дарье недержание пигмента дифференцируют на основании характера папул, которые при болезни Дарье имеют фолликулярное происхождение с роговыми шипиками в устье фолликулов, при гистологии находят значительный дискератоз, а не гиперкератоз.

Диагноз подтверждают результаты гистологического исследования. В островоспалительной стадии обнаруживают неспецифический полиморфно-клеточный инфильтрат с неравномерным акантозом эпидермиса. В гиперкератотической стадии акантоз значительный, гиперкератоз выражен резко, видны разрыхленные, слоистые пласты рогового слоя. Зернистый слой однорядный, в клетках базального слоя пигментные зерна. В сосочковом слое дермы периваскулярные инфильтраты и обильные скопления мелкозернистого пигмента, расположенного преимущественно в гистиоцитах и клетках эндотелия сосудов. В стадии гиперпигментации происходят резкое уменьшение содержания меланина в базальном слое эпидермиса и увеличение его в сосочковом слое дермы (это и послужило основанием для названия дерматоза - недержание пигмента ).

Лечение. В период островоспалительных явлений назначают препараты кальция, салицилаты, анаболические средства и глюкокортикоидные гормоны в дозировках, соответствующих возрасту и массе тела ребенка. В процессе образования лихеноидных и бородавчатых элементов применяют внутрь витамины. В стадии гиперпигментации назначают аскорбиновую и фолиевую кислоты, метионин, витамин В6. Наружная терапия при островоспалительных симптомах: примочки с 10 % раствором натрия тиосульфата, 2% раствором амидопирина, 0,5% раствора меди сульфата с последующим наложением ферментативных, эпителизирующих мазей и кремов (солкосерил, ируксол, виосепт).

Прогноз благоприятный. При отсутствии тяжелых системных экзо- и мезодермальных дисплазий недержание пигмента протекает доброкачественно с тенденцией к самоизлечению, особенно под влиянием солнечного или ультрафиолетового облучения.

www.blackpantera.ru

Incontinentia pigmenti

Каламкарян А.А.

«Клиническая дерматология»

Синонимы: синдром Блоха-Сульцбергера системный меланобластоз кожи, дегенеративный меланоз кожи.

Первая демонстрация больного с клинической картиной недержания пигмента принадлежит Garrod и Adamson (1905). Bloch в 1925 г. описал клинику болезни и предложил название недержание пигмента.

Ассистент Блоха Sulzberger в 1928 г. подробно разработал случай Блоха.

Этиология и патогенез

Блох и Сульцбергер указали, что заболевание является врожденным, при нем нарушается функция пигментообразующих клеток базального слоя эпидермиса и пигмент проникает в дерму. Заболевание носит системный характер с вовлечением многих экто- и мезодермальных тканевых структур.

Причину развития болезни одни дерматологи видят во внутриутробной аллергизации плода, другие - в нарушениях нейрогуморального, сосудистого характера.

С. И. Довжанский и И. И. Павлова придают значение травмам и инфекции матери во время беременности; Г. Б. Беленький, Kitamura и др. - вирусной инфекции матери, приводящей к пренатальным поражениям плода. Имеются указания на хромосомные аномалии у больных недержанием пигмента и их родственников.

Предполагается наследование, сцепленное с полом, или аутосомно-доминантное наследование с летальным эффектом мутантного гена для лиц мужского пола.

Fellner и Weinstein наблюдали мальчика с недержанием пигмента; они полагают, что в данном случае речь шла о спонтанной мутации. Гипотеза об аутосомно-доминантной передаче заболевания по женской линии, по мнению Carney, не может объяснить всех опубликованных в литературе наблюдений.

Клиника

Выделяют три формы недержания пигмента:

1. Синдром Блоха-Сульцбергера;

2. Синдром Негели-Франчетти-Ядассона;

3. Синдром Ито - бесцветное недержание пигмента.

Синдром Блоха - Сульцбергера проходит в своем развитии 4 стадии:

Кожные проявления развиваются большей частью в первые дни или недели жизни, когда на туловище, конечностях появляется пятнистая эритема, местами с шелушением, местами с пузырьковыми высыпаниями. В дальнейшем - папулы, покрытые корочками. Часть элементов приобретает веррукозный характер. Везикулезные и папулезные элементы появляются приступообразно - однократно или повторно. Иногда первоначальные высыпания напоминают поверхностную ангиому, крапивницу. Имеется тенденция к полосовидному расположению сыпи.

В дальнейшем воспалительные явления разрешаются и появляется своеобразная пигментация в виде брызг, завихрений. Они располагаются преимущественно на боковых поверхностях туловища, в подмышечных областях, на плечах и бедрах, редко на местах прежних высыпаний. С годами пигментации бледнеют, постепенно исчезают, иногда оставляя легкую атрофию. В ранней (воспалительной) стадии болезни наблюдается эозинофилия крови. По данным разных дерматологов, она колеблется от 2-4 до 50%. Наряду с кожными симптомами в 75-80% случаев регистрируются различные эктомезодермальные дефекты - костной системы, зубов, ногтей, глаз, нервно-психической сферы, которые могут выявляться на более поздних этапах развития болезни. Клиническая картина заболевания широко варьирует в зависимости от присутствия тех или иных симптомов и их комбинации. Описываются отдельные случаи без неправильностей развития у лиц с хорошими, даже недюжинными способностями.

Недержание пигмента встречается почти исключительно у женщин. При статистическом анализе 653 достоверных случаев, проведенном Carney, было 593 женщины, 16 мужчин (в 44 случаях пол не указан).

К этой форме недержания пигмента Н. М. Савиных и Б. Н. Кривошеев относят буллезный кератогенный и пигментный дерматит или синдром Асбо-Хансена, рассматривая его как раннюю стадию заболевания.

II. Сетчатый пигментный дерматоз Naegeli или синдром Франчетти-Ядассона. В возрасте около двух лет появляются сетевидные пигментации, которые комбинируются с ладонно-подошвенными кератозами, уменьшением потоотделения, желтыми пятнами на зубах. Поражаются оба пола. Наследование по доминантному типу. Заболевание относят к хроматофорным невусам.

III. Бесцветная форма недержания пигмента, или синдром Ито. Ito в 1951 г. описал первый случай дисхромии у японской женщины, у которой с детства существовали депигментированные пятна в виде полос, завитков; брызг. В дальнейших публикациях японских авторов сообщалось о сочетании описанных кожных изменений с различными аномалиями, соответствующими таковым при синдроме Блоха-Сульцбергера. Grosshans и соавт. наблюдали 4 случая синдрома Ито в одной семье (мать и три дочери). Они же упоминают о синдроме Ито у матери и старшей дочери, тогда как у младшей дочери был классический тип недержания пигмента.

Badanoiu и соавт. указывают, что не все описанные в литературе наблюдения могут быть отнесены к вышеуказанным трем типам недержания пигмента - речь идет об отдельных случаях несемейного характера, преимущественно у мужчин. Они их рассматривают как переходные формы.

Гистопатология

В ранней стадии болезни (везикулезной) - спонгиоз, густо расположенные внутриэпидермальные пузырьки, содержащие эозинофилы. Остальной эпидермис пронизан эозинофилами, исходящими из периваскулярных областей верхней части дермы, где имеется неспецйфическая воспалительная инфильтрация. В стадии гиперкератотических изменений гистологическая картина может быть схожей с псевдоэпителиоматозной гиперплазией. В стадии пигментации - часть клеток базального слоя вакуолизирована; количество пигмента в базальных клетках нормально или уменьшено. В верхней части дермы - значительные отложения меланина, преимущественно внутри меланофоров. Ультраструктурные исследования в стадии пигментации, проведенные Badanoiu, выявили нарушения непрерывности базальной мембраны, создающие проход для меланинсодержащих отростков цитоплазмы меланоцитов в направлении к дерме, где они захватываются меланофагами.

Дифференциальный диагноз

В ранней стадии дифференциальная диагностика может представлять трудности. Следует дифференцировать с герпетиформным дерматитом Дюринга, врожденным эпидермолизом.

Лечение

Симптоматическое.

Вернуться к списку статей о кожных заболеваниях

См. также:

www.dermatolog4you.ruСиндром Гольтца-Горлина (дермальная фокальная гипоплазия, базальноклеточный невус в сочетании с множественными аномалиями развития).

Описан в 1944 году женевским профессором A. Franceschetti и его учеником Zwahlen и назван «мандибуло-фациальный дизостоз». В литературе иногда он описывается под названием «синдром Franceschetti-Zwahlen».

Обусловлен синдром дисплазией эмбрионального элемента первой жаберной дуги неизвестного происхождения (Кручинский Г. В., 1972).

Болезнь имеет семейно-наследственный характер и передается по неправильно-доминантному типу. Наблюдается у членов одной и той же семьи и даже в двух и трех генерациях.

Синдром характеризуется разнообразием челюстно-лицевых аномалий в различных комбинациях (рис. 5).

При полной форме синдрома со стороны глаз отмечаются: косые «антимонголоидные» глазные щели, т. е. двустороннее опущение наружного угла глазной щели. На нижнем, реже верхнем веке снаружи — колобома века, отсутствие мейбомиевых желез. Наблюдаются эпибульбарные дермоиды, парез глазодвигательных мышц, редко — микрофтальм, врожденная катаракта, колобома сосудистого тракта и зрительного нерва.

Со стороны челюстно-лицевой системы имеется гипоплазия костей лица, скуловые кости мелкие и недоразвитые, что приводит к значительной асимметрии лица.

Скуловые отростки височных костей могут отсутствовать, тело и ветви челюстных костей иногда недоразвиты. Наблюдаются гипоплазия нижней челюсти, прогнатизм, макростомии, высокое небо, значительно реже его расщепление. Недоразвитая нижняя челюсть придает лицу птичий вид. Из зубных аномалий имеется резкое недоразвитие зубов, в первую очередь моляров, зубы широко расставлены, нередко имеется аномалия прикуса. Часто наблюдаются врожденные уродства ушей, их аплазия, иногда «ложные уши», свищи между углом рта и ухом, гиперплазия лобных пазух и недоразвитие гайморовых. Наблюдается также атипичный рост волос — низко на лбу, на щеках, иногда частичная алопеция. Изредка отмечаются увеличение языка, отсутствие околоушной железы, внутренняя гидроцефалия, поражение сердца и крупных сосудов, трахеи, бронхов, крипторхизм, умственное недоразвитие.

Наряду с типичными формами синдрома встречаются атипичные, при которых имеется лишь часть симптомов.

Более подробно о лечении, профилактике и восстановлении зрения Вы можете узнать из программы Видеть Без Очков от Майкла Ричардсона. Уникальная методика Естественного Оздоровления позволит Вам восстановить и улучшить Ваше зрение и здоровье до 100 или более процентов. Нажмите здесь, чтобы навсегда избавиться от болезней.

Дифференцируют с синдромом глазо-ушно-позвоночной дисплазии Гольденхаара, при котором имеются эпибульбарные дермоиды, часто связанные с колобомой верхнего века, ушные отростки и предушные слюнные фистулы, нарушение строения наружного слухового прохода и тугоухость. Кроме того, имеются аномалии позвоночника, шейный синостоз, увеличение количества грудных или поясничных позвонков и др.

Часто наблюдается микростомия и небольшое уменьшение лица, высокое расщепленное небо, раздвоенный язык и аномалии зубов.

Некоторые авторы объединяют эти 2 синдрома в один и называют его синдромом Франческетти-Гольденхаара.

Возникновение обоих синдромов связано с одним и тем же периодом внутриутробного развития, на 7-9-й неделе развития плода. Но синдром Франческетти является наследственным. Эти же авторы подробно изучали эмбриологическое развитие орбиты, неба и нижней челюсти и объясняли частое совпадение врожденных аномалий глаз, его придатков с изменениями неба и нижней челюсти — общностью происхождения их из дериватов первой жаберной дуги.

Г. В. Кручинский считает, что характерным симптомом челюстно-лицевого дизостоза является двустороннее недоразвитие скуловых костей и особенно нижне-наружных квадрантов орбит, обусловливающих антимонголоидный разрез глаз.

Непостоянным признаком являются своеобразные волосяные выросты впереди ушных раковин в виде небольших пучков волос.

Несмотря на наличие разнообразных аномалий, прогноз при синдроме Франческетти благоприятный. Этиологического лечения не существует, проводят по возможности пластические операции.

Статья из книги: Синдромы с одновременным поражением органа зрения, полости рта и зубо-челюстной системы | Ярцева Н.С., Барер Г.М., Гаджиева Н.С.

laski-glazkam.ruСиндром, описанный Гольтцом в 1962 году, представляет многопорочное сочетание, последствие некоторых аномалий экто- и мезодермального развития, поражающих, в особенности, кожу, мышцы, скелет и глаза.

Появляется у детей с рождения. До 1970 г. было опубликовано только 30 клинических наблюдений.

Этиопатогенез синдрома Горлина—Гольтца.

Этиология неизвестна. Генотипический характер синдрома вероятен, но не доказан. Кариотип—нормальный. Синдром появляется преимущественно у детей женского пола.

Синдром Горлина—Гольтца с клинической точки зрения похож на синдром Ротмунда, носящий выраженный семейный и наследственный характер, передающийся рецессивно-аутосомным образом и так же преимущественно появляющийся у женского пола.

Этот синдром известен в литературе под другими названиями, а именно:

Симптоматология синдрома Горлина—Гольтца

Кожные явления. У новорожденных кожные поражения могут проявляться в 3 клинических формах:

Эти зоны могут чередоваться с некоторыми выпуклыми поражениями на поверхности кожи или даже с небольшими липоматозными опухолями. Со временем, зоны кожной аплазии превращаются в зоны с остаточными явлениями кожной атрофии или в зоны дермальной атрофии с липоматозом. В пораженных зонах появляется обычно гиперпигментация, однако, с одновременным наличием и зон гипопигментации.

У детей раннего возраста и дошкольника кожные поражения отличаются от новорожденного, проявляясь также в 3 клинических формах.

Кожные придатки сильно изменены. Отмечается: очаговая алопеция; ангидроз; искривление ногтей, хрупкость и в некоторых случаях даже их отсутствие.

Аномалии зубов: зубы небольших размеров, патологической формы или с порочной посадкой, иногда гипоплазия зубной эмали.

Аномалии скелета и мышц: синдактилии очень разнообразного типа и сочетания, проявляющиеся чаще всего только как кожные синдактилии; когда затронуты и кости, синдактилии появляются в особенности на III и IY пальцах обеих конечностей. В другом случае, синдактилии сочетаются с полидактилией или клинодактилией (в некоторых случаях последние представляют единственные аномалии пальцев). Гораздо реже отмечается аплазия или гиплоплазия разных пальцев (олигодактилия); сколиозы; genu valgum.

Глазные аномалии — разные (существуют приблизительно в 50% случаев), все ведут к тяжелым расстройствам зрения. Встречаются: микрофтальмия, часто в сочетании с микроцефалией; коллобома ириса и хороида; отсутствие ириса; подвывих хрусталика, косоглазие.

Патологическая анатомия синдрома Горлина—Гольтца.

Во всех случаях эпидермис не поражен. Характерные поражения локализованы в дерме. Структура дермы совершенно изменена, появляются гипопластические зоны, сопровождающиеся местными жировыми и ангиоматозными изменениями соединительной ткани: коллаген дермы пропитан интерстициальной жидкостью.

Течение и прогноз синдрома Горлина—Гольтца

Клиническое течение, благоприятное с точки зрения кожных проявлений; после выздоровления выявляются лишь малозначительные остаточные явления в дерме. Глазные признаки, без тенденции к регрессу, могут закончиться окончательным пороком.

Лечение синдрома Горлина—Гольтца.

При синдроме Гольтца не существует эффективного лечения, как и при всех других глазных и кожных синдромах, обусловленных аномалиями экто- и мезодермы. Генетический совет может оказаться полезным в жизни этих больных. Врач обязан информировать семью о наследственном характере аномалии и привлечь внимание родителей на возможность ее появления у наследников.

В 1868 году Ротмунд описал клинический синдром, характеризующийся постоянным сочетанием пойкилоде...

В 1929 г. Гренблад, совместно с Страндбергом, описал синдром, характеризующийся общим поражением ...

Описанный Савином в 1956 году синдром, носящий с тех пор его имя, представляет постоянное сочетан...

Синдром Книста.

Синонимы: дисплазия Книста, метатропическая дисплазия, тип II, псевдометатропная карликовость. Заболевание описано в 1952 г. W. Kniest.

Минимальные диагностические признаки: диспропорциональная карликовость, миопия, плоское лицо.

Клиническая характеристика

При синдроме Книста наблюдается непропорциональная карликовость. С рождения отмечаются укорочение и деформация конечностей, тугоподвижность суставов. Конечности укорочены за счет проксимальных отделов. Длинные трубчатые кости укорочены и искривлены, суставы выглядят увеличенными.

Ограничение подвижности суставов приводит к развитию контрактур. Пальцы кистей длинные, движения в суставах пальцев ограничены, больные не могут сжать кисть в кулак. В результате диспропорционального укорочения туловища развиваются выраженный поясничный лордоз и кифосколиоз. Больные дети начинают поздно ходить и испытывают трудности при ходьбе. Иногда имеется косолапость. Лицо плоское с выпуклыми, широко расставленными глазами, уплощенной переносицей и большим ртом.

Отмечается миопия тяжелой степени, часто сочетающаяся с отслойкой сетчатки. В 50% случаев наблюдается расщелина неба, нередко развивается проводящая и нейросенсорная глухота. Часто встречаются пупочные и паховые грыжи. Моторное и речевое развитие может быть замедлено, интеллект обычно сохранен.

При рентгенологическом исследовании выявляется следующая картина: платиспондилия, длинные трубчатые кости укорочены и истончены, эпифизы уменьшены в размере, уплощены, метафизы расширены, неравномерно разрежены, остеопороз костей кисти, концы коротких трубчатых костей кисти расширены, кости таза укорочены и расширены в поперечнике, ядра окостенения головок бедер появляются поздно или могут отсутствовать. Популяционная частота неизвестна.

Соотношение полов M1:Ж1

Тип наследования предположительно аутосомно-доминантный.

Дифференциальный диагноз: спондило-эпифизарная дисплазия, мукополисахаридоз, тип IV.

Наследственные синдромы и медико-генетическое консультирование ,

С.И. Козлов, Е.С. Еманова

< Клиппеля-Треноне-Вебера синдром (Klippel-Trenaunay-Weber syndrome)

www.meddr.ru

Пренатальная ультразвуковая диагностика диасторофической дисплазии, осуществленная у пациенток из группы риска, основывалась на обнаружении выраженного укорочения и искривления всех длинных трубчатых костей у плода. Степень выраженности изменений при этой патологии широко варьирует, поэтому некоторые случаи могут не диагностироваться в антенатальном периоде.

Заболевание не является летальным и не вызывает нарушений умственного и полового развития. Однако в литературе встречаются сообщения о неонатальной смертности, связанной с дыхательными и спинно-мозговыми нарушениями, а также возникновении отставания умственного развития у некоторых пациентов.

Дифференциальная диагностика проводится с множественным врожденным артрогрипозом, ателостеогенезом II типа и псевдодиастрофической дисплазией. Псевдодиастрофическая дисплазия наследуется по аутосомно-рецессивному типу и имеет клинические проявления, схожие с диастрофической дисплазией, поэтому для дифференциального диагноза требуется гистологическое исследование тканей.

Характерные морфологические особенности зон роста, отмечаемые при диасторофической дисплазии, не наблюдаются при псевдодиастрофической форме заболевания.

В 1952 г. Wilhelm Kniest описал «скелетные нарушения, имеющие некоторое отношение к классической хондродистрофии, но и во многом от нее отличающиеся» у девочки 3,5 лет. В своем сообщении он выделил это заболевание из ряда других хондродисплазий, которое в настоящее время известно как одна из форм коллагенопатий II типа.

Она характеризуется поражением позвоночника (платиспондилия и фронтальные расщелины позвонков), трубчатых костей (укорочение и утолщение метафизов) и наличием широкой и короткой грудной клетки. Спектр клинических проявлений болезни весьма широк. Пациентка, описанная W. Kniest, жива до настоящего времени, хотя страдает тяжелой умственной отсталостью, слепотой и имеет низкий рост.

Молекулярно-гентический анализ ее ДНК обнаружил единичную делецию нуклеотида (глицина) в аминокислотной последовательности гена COL2A1. Чаще всего заболевание совместимо с жизнью, однако имеются сообщения о неонатальной смертности. Патогенез заболевания обусловлен аномалией коллагена II типа.

Термин «синдром Книста» относится к целой группе нозологии, которые объединены аналогичными гистологически и рентгенологическими признаками, но отличаются клиническими проявлениями и типом наследования.

Диссегментарная дисплазия представляет собой другое состояние, из группы синдрома Книста. Различают два типа диссегментарной дисплазии: форму с умеренно выраженными изменениями - тип Rolland-Desbuquois и летальную форму - тип Silverman-Handmaker. Последняя характеризуется дезорганизацией оссификации тел позвонков, утолщением метафизов и выраженным искривлением длинных трубчатых костей.

Тип Rolland-Desbuquois имеет, по существу, те же самые признаки, но дефекты значительно менее выражены. Описаны случаи пренатальной диагностики диссегментарной дисплазии у пациенток из группы риска. В 50% наблюдений при типе Silvennan-Handmaker отмечается цефалоцеле, что, вероятно, обусловлено дефектом на уровне затылочных отделов. Заболевание наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Другие состояния, связанные с дезорганизацией оссификации позвонков, представлены синдромом Jarcho-Levin и мезомелической дисплазией.

- Вернуться в оглавление раздела "Акушерство."

Оглавление темы "Скелетные дисплазии у плода":1. Оценка кривизны позвоночника плода. Обследование внутренних органов плода

2. Значение УЗИ в диагностике скелетных дисплазии. Признаки скелетных дисплазий у плода

3. Остеохондродисплазии у плода. Антенатальная диагностика остеохондродисплазий

4. Танатофорная дисплазия у плода. Причины и частота танатоформной дисплазии

5. УЗИ при танатофорной дисплазии. Пренатальная диагностика танатофорной дисплазии

6. Фиброхондрогенез и ателостеогенез. Ахондрогенез или аностеогенез

7. Классификация ахондрогенеза плода. Диагностика ахондрогенеза

8. Несовершенный остеогенез плода. Причины и диагностика несовершенного остеогенеза

9. Гипофосфатазия у плода. Диастрофическая дисплазия

10. Пренатальная диагностика диасторофической дисплазии. Синдром Книста у плода meduniver.com

остеохондродисплазия — остеохондродисплазия … Орфографический словарь-справочник

остеохондродисплазия — (os teochondrodysplasia; остео + греч. chondros хрящ + дисплазия) наследственная аномалия развития: разрастание хрящей и костей в области эпифизов со значительным укорочением и искривлением конечностей … Большой медицинский словарь

Кость — I Кость (os) орган опорно двигательного аппарата, построенный преимущественно из костной ткани. Совокупность К., связанных (прерывно или непрерывно) соединительной тканью, хрящом или костной тканью, образует Скелет. Общее количество К. скелета … Медицинская энциклопедия

Фибро?зная остеодисплази?я — [лат (textus) fibrosus фиброзная ткань, синоним: фиброзная дисплазия, болезнь Брайцева Лихтенстайна, болезнь Джеффи Лихтенстайна) заболевание, в основе которого лежит извращение остеогенеза на соединительнотканной стадии эмбрионального развития … Медицинская энциклопедия

Бедро — I Бедро (femur) сегмент нижней конечности, ограниченный сверху паховой и ягодичной складками, а снизу линией, проведенной на 4 6 см выше верхнего края надколенника. Кожа внутренней поверхности Б. вверху тонкая и подвижная, а наружной плотная. … Медицинская энциклопедия

Грудь — I (thorax, pectus) верхняя часть туловища, ограниченная верхней и нижней апертурами грудкой клетки. Костный каркас Г. состоит из грудного отдела позвоночника, прикрепленных к нему ребер и грудины. Этот каркас называют грудной клеткой, а вместе с … Медицинская энциклопедия

Кифоз — I Кифоз (kyphosis; греч. kyphosis искривление, горб) изгиб позвоночника в сагиттальной плоскости, обращенный выпуклостью кзади. Различают физиологический и патологический К. Физиологический грудной и крестцовый К. формируются в детском возрасте. … Медицинская энциклопедия

Косолапость — I Косолапость деформация стопы, характеризующаяся ее отклонением внутрь от продольной оси голени. Различают врожденную и приобретенную косолапость. Врожденная косолапость может быть одним из признаков как системных заболеваний и дисплазии скелета … Медицинская энциклопедия

Лопаточная область — I Лопаточная область (regio scapularis) часть туловища, ограниченная вверху линией, проведенной между ключично акромиальным сочленением и остистым отростком VII шейного позвонка, внизу горизонтальной линией, идущей через нижний край лопатки, … Медицинская энциклопедия

Маделунга болезнь — I Маделунга болезнь (О.W. Madelung, нем. хирург, 1846 1926; синоним: деформация Маделунга, хронический подвывих кисти) локальная физарная дисплазия, характеризующаяся укорочением лучевой кости и вывихом (подвывихом) локтевой кости, что внешне … Медицинская энциклопедия

Мануа?льная терапи?я — (лат. manus рука, греч. therapeia лечение) комплекс лечебных приемов ручного воздействия, направленных на устранение боли и биомеханических нарушений при некоторых дистрофических процессах в позвоночнике и суставах. Различные системы так … Медицинская энциклопедия

dic.academic.ruСледующие статьи

- Заболевания глазницы. Заболевания зрительных нервов при алкогольно-табачной интоксикации. Заболевания зрительных нервов при отравлении метиловым спиртом.

- Хирургическая анатомия. Хирургическая коррекция зрения. Хирургические нюансы.

- Таблица Сивцева Звезда Сименса. Таблица Снеллена Snellen chart. Таблицы Рабкина для исследования цветового зрения.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Когда используется микрокоррекция

Когда используется микрокоррекция  Весенний макияж для серо зеленых глаз

Весенний макияж для серо зеленых глаз  Макияж для больших выпученных глаз

Макияж для больших выпученных глаз  Лечение катаракты в москве цены

Лечение катаракты в москве цены  Избыточный вес матери до беременности повышает риск возникновения лишнего веса у ребенка

Избыточный вес матери до беременности повышает риск возникновения лишнего веса у ребенка  Как не ошибиться покупая квартиру

Как не ошибиться покупая квартиру