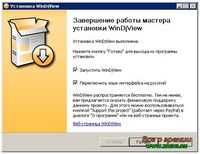

Всё о зрении > Версия для печати > Как установить и настроить программу WinDjView (djvu)

Всё о зрении > Версия для печати > Как установить и настроить программу WinDjView (djvu).

Версия для печати > Как установить и настроить программу WinDjView (djvu)" title="Всё о зрении > Версия для печати > Как установить и настроить программу WinDjView (djvu)">

Версия для печати > Как установить и настроить программу WinDjView (djvu)" title="Всё о зрении > Версия для печати > Как установить и настроить программу WinDjView (djvu)">

Adobe (Acrobat) Reader наиболее распространенная мощная бесплатная программа для работы с файлами формата PDF (Adobe Portable Document Format).

Adobe Reader предоставляет базовые функции при работе с документами PDF, например копирование, просмотр структуры, печать, управление изображениями, трансформация страниц (ориентация) и прочее. Adobe Reader поддерживает все технические особенности реализации последних версий PDF (например, вывод трехмерного изображения внутри документа).

Основные характеристики Adobe Reader:

Возможность просмотра, манипулирования и комментирования 3D содержимого документов созданных с помощью программного обеспечения Acrobat Adobe 3D.

Масштабирование выделенных участков документа.

Воспроизведения мультимедиа содержимого (текстовых, графических, звуковых и видео файлов), чтения и организация электронных книг. Проигрывание встроенных в документы файлов QuickTime, Macromedia Flash, Real и Windows Media.

Позволяет работать с документом посредством форм.

Возможность поиска в интернете прямо из интерфейса Adobe Reader.

Дополнительный модуль (плагин) к браузеру. Поддержка Netscape, Firefox, и Mozilla 1.7 (только для Windows).

Распечатка документов через беспроводные сети.

Организация он-лайн видео конференций.

Безопасные технологии. Цифровые подписи для документов PDF.

Функция Start Meeting, позволяющая одновременно работать над документом нескольким людям.

Инструменты для облегчения работы людям с ослабленным зрением.

Внимание:

Ссылка для скачивания ведет на страницу Adobe Reader, где вы можете выбрать операционную систему, язык и версию программы.

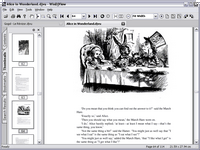

biblprog.org.uaПрограмма для комфортного чтения электронных книг.

ICE Book Reader — это мощная читалка электронных текстов (книг). Программа ICE Book Reader создана для того, чтобы сделать чтение электронных книг удобным и комфортным. Это действительно важно. Чтение документации или почты сильно отличается от чтения электронных книг. Всё отличие заключается в объёме материала. Поэтому чтение книг требует, гораздо больше времени. И как следствие этого, увеличивается нагрузка на глаза. Программа ICE Book Reader снимет все неудобства от чтения электронных книг.

Кроме того, чтение книг, это процесс обычно долгий и непрерывный. А во время просмотра небольших документов, чтение постоянно чередуется с коротким отдыхом. ICE Book Reader может всё, что нужно для комфортного чтения. Кроме того ICE Book Reader — это не только читалка электронных книг, но и мощная книжная база данных, которая позволяет хранить книги и управлять ими.

ICE Book Reader поддерживает следующие форматы текста: TXT, HTML, XML, RTF, документы Microsoft Word, книги PALM (.PDB и .PRC), книги PSION/EPOC (.TCR), книги Microsoft Reader (.LIT), Microsoft HELP files (.CHM) и FictionBook файлы (все версии) (.FB2, .XML). Кроме этого, она может читать файлы напрямую из архивов: ZIP, RAR, ARJ, LZH и HA.

И это далеко не полный список возможностей этой программы. ICE Book Reader позволяет не только читать книги с комфортом, но и делать это правильно. В программе реализовано множество режимов, облегчающих чтение книг. Это режимы помогут вам сохранить зрение.

Версия для печати > Как установить и настроить программу WinDjView (djvu)" title="Всё о зрении > Версия для печати > Как установить и настроить программу WinDjView (djvu)">

Версия для печати > Как установить и настроить программу WinDjView (djvu)" title="Всё о зрении > Версия для печати > Как установить и настроить программу WinDjView (djvu)">

После запуска программы появляется окно "Библиотека".

Здесь можно выбрать нужную книгу. В правом окне содержится список книг, уже содержащихся в базе данных. Помимо названия самой книги здесь можно узнать имя автора, жанр, язык, размер. Поиск книги можно осуществлять по категориям или по автору.

Если готовой книги нет, то можно импортировать текст из файла. Для этого необходимо выбрать меню "Файл" и указать пункт "Импортировать текст из файла".

Здесь же можно редактировать созданные книги, задавая и меняя название или автора. Что бы перейти к чтению книги достаточно нажать "Enter".

www.bestfree.ruВсё о зрении > Версия для печати > Общие правила на сайте.

Версия для печати > Общие правила на сайте" title="Всё о зрении > Версия для печати > Общие правила на сайте">

Версия для печати > Общие правила на сайте" title="Всё о зрении > Версия для печати > Общие правила на сайте">

Некоторые люди носят очки не всегда, а только время от времени. На то есть разные причины. Кому-то не нравится, как выглядит его лицо в очках, над кем-то подшучивают, а кому-то просто комфортнее без них. Но дело не только в комфорте и эстетике — многие считают, что постоянное ношение очков еще больше ослабит зрение.

В прошлом году были опубликованы результаты исследования, Нажать проведенного в Нигерии. 64% опрошенных студентов считали, что ношение очков может быть вредно для глаз. В индийском штате Карнатака так думают 30%, а в Пакистане — 69% населения. В Бразилии Нажать даже медицинские работники уверены, что из-за ношения очков зрение портится. Есть ли основания полагать, что они правы?

Конечно, люди носят очки по двум очень разным причинам: из-за близорукости и из-за дальнозоркости. Дальнозоркость часто связана с возрастными изменениями. Многие люди в 40-50 лет начинают замечать, что им трудно читать при слабом освещении. С возрастом хрусталик глаза становится менее эластичным, а это затрудняет перефокусировку при изменении расстояния до объекта. Когда доходит до того, что книгу или меню хочется отодвинуть от глаз дальше, чем позволяют руки, мы заводим очки для чтения.

Удивительно, но долгосрочный эффект ношения очков слабо изучен. Имеющиеся данные не подтверждают, что ношение очков для чтения влияет на зрение. Откуда же взялось столько людей, убежденных, что очки вредны?

Нам кажется, что со временем мы все больше зависим от очков, потому что с возрастом хрусталик продолжает деградировать. Очки приходится использовать все чаще, а из этого легко сделать вывод, что именно из-за них зрение сделалось хуже, хотя на самом деле здесь нет причинно-следственной связи.

В долгосрочной перспективе неважно, носите вы очки или нет (правда, если вам приходится напрягать глаза во время чтения, это может вызвать головную боль и дискомфорт в глазах).

Правильно скорректированное зрение

В случае с детьми - дело другое. Если в детстве носить неправильно подобранные очки или не носить очков вовсе, это может иметь последствия. Долгое время было принято считать, что при близорукости полезно носить очки слабее, чем необходимо, и это позволит снизить скорость удлинения глазного яблока и тем самым замедлить развитие близорукости. Объяснялось это так: если носить очки, которые позволяют четко видеть вдали, то фокусируясь на чем-то, расположенном вблизи, глазное яблоко будет пытаться вытянуться, а этого надо избежать.

www.bbc.co.ukКаковы первые признаки близорукости у ребенка и можно ли предотвратить ее развитие?

Какие виды спорта при близорукости более предпочтительны?

Если вы замечаете, что ребенок часто щурится, стал менее внимательным, периодически жалуется на головные боли, это первые признаки близорукости (миопии). Но так проявляется и ложная близорукость (вызванная спазмами). Нужно пройти обследование у офтальмолога.

Если у ребенка даже слабая степень близорукости (миопии), то ему не стоит заниматься любыми видами спорта с интенсивными тренировками, это может неблагоприятно повлиять на зрение. Но вообще, лучше получить конкретные рекомендации у офтальмолога, который наблюдает за ребенком.

Конъюнктивит

У ребенка в 3 года часто повторяется конъюнктивит. С чем это может быть связано?

Есть ли эффективные методы лечения?

Нередко это связано с ослабленным иммунитетом; иногда конъюнктивит своеобразное проявление аллергии: ребенок может таким образом реагировать на пыль, шерсть животных, продукты питания. Поэтому, чтобы выбрать тактику лечения, необходимо установить первопричину повторов заболевания у ребенка.

Косоглазие

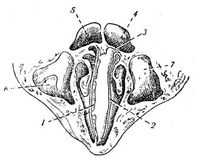

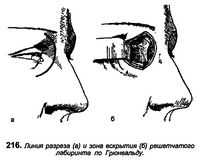

www.krokha.ruВскрытие решетчатого лабиринта.

При данной операции проводится поверхностная анестезия слизистой носа, к которой добавляется введение 1% раствора новокаина в область костного вала перед передним концом средней раковины.

По наступлении обезболивания на боковой стенке носа выкраивается четырехугольный лоскут. Для образования лоскута узким скальпелем делают разрез до кости перед передним концом средней раковины от свода полости носа до нижней раковины. Разрез идет сверху вниз, спереди назад.

Второй разрез идет от начала первого вдоль свода носа почти до края грушевидного отверстия, после чего загибается под прямым углом и ведется параллельно первому, возможно ниже.

В случаях, когда средняя раковина увеличена и ею закрыт лобный отросток верхней челюсти, перед тем как производить рассечение слизистой, следует предварительно подсечь среднюю раковину у прикрепления и отодвинуть ее к носовой перегородке. Если средняя раковина не увеличена или отодвинута назад, подсечение ее переднего конца и смещение к носовой перегородке делают после выкраивания слизистого лоскута.

После выкраивания лоскута осторожно отделяют его от кости вместе с надкостницей и опускают на нижнюю раковину. Так как слизистый лоскут имеет большое значение для последующего заживления, его тщательно охраняют.

Следующим этапом является снесение костного вала и прилегающей к нему части лобного отростка верхней челюсти. Костный вал сносится под контролем зрения на расстоянии двух сантиметров от основания черепа. Проникновение в переднюю черепную ямку здесь возможно лишь при грубой неосторожности.

После удаления костного вала обнажаются передние клетки решетчатой кости, по удалении которых становится виден лобно-носовой канал.

Удаление средних и задних клеток осуществляется меж сохраненной средней раковиной и бумажной пластинкой. Для удаления клеток наиболее удобными являются ложкообразные щипцы. По удалении клеток решетчатой кости создается хороший отток из лобной и основной пазух (рис.119).

По окончании операции слизистый лоскут укладывается на первоначальное место и фиксируется тампоном. Тампонаду полости носа производят отдельными турундами длиной около 5-7 см. пропитывая их предварительно вазелиновым маслом.

Рис. 119. Внутриносовое вскрытие клеток решетчатой кости по Ф.С. Бокштейну:

1 - образование слизистого лоскута; 2 -сепаровка лоскута; 3 - отсепарованный лоскут откинут на нижнюю раковину; 4 - подсечение переднего конца средней раковины ножницами; 3 - снесение костного вала и прилегающего к нему отростка верхней челюсти; 6 - расширение подхода к клеткам решетчатой кости после снесения костного вала 7 - вскрытие клеток решетчатой кости: 8 - пунктиром показаны удаленные клетки решетчатой кости; 9 - операция закончена, слизистый лоскут и средняя раковина установлены на месте

Похожие записи:

Эндоназальное вскрытие пазух решетчатой кости может быть проведено различными методами, среди которых один способ включает в себя полную или частичную резекцию средней носовой раковины, а второй — ее временное смещение.

Второй метод менее травматичен, сохраняет полностью физиологические функции носа и архитектонику его полости. Однако в некоторых случаях, например при распространенном полипозе, он малоприемлем [Пальчун В. Т. и др., 1982], но при хронических гаймороэтмоидитах с преимущественным гнойновоспалительным процессом такой способ полностью себя оправдывает [Шеврыгин Б. В., Манюк М. К., 1981].

Выполняя данную операцию, хирург надламывает основание средней носовой раковины и браншами носового зеркала временно отводит ее медиально к перегородке носа. Таким образом, вскрытие пазух решетчатой кости достаточно свободно возможно через расширенный этой манипуляцией средний носовой ход.

Очистив решетчатый лабиринт от полипов и грубо измененных участков слизистой оболочки, заканчивая вмешательство, оперирующий смещает среднюю носовую раковину латерально, прикрывая ею вновь образованную широкую послеоперационную полость.

При распространенном гнойнополипозном процессе производится вскрытие пазух решетчатой кости одним из принятых способов с частичной или полной резекцией средней носовой раковины.

Только в исключительных случаях, при тяжелой форме распространенного полипоза и гнойном процессе у детей, как правило старшего возраста, приходится прибегать к наружным хирургическим вмешательствам.

В настоящее время наибольшее распространение получила операция на верхнечелюстной пазухе с последующим вскрытием через нее клеток решетчатого лабиринта по методу Колдуэлла — Люка [Caldwell G., 1893; Luc H., 1897] и ее различные модификации. О принципах щадящего проведения этого вмешательства у детей уже говорилось выше.

Необходимо только добавить, что ряд отечественных и зарубежных хирургов выполняют ее с применением местной остеопластики. Н. Е. Финченко (1971) через разрез мягких тканей преддверия полости рта выкраивает костный лоскут на ножке вместе с мягкими тканями и надкостницей, укладывая его после операции на место. После разреза и отсепаровки мягких тканей выпиливают из лицевой стенки верхнечелюстной пазухи костный фрагмент, закрывая им послеоперационную полость. Некоторые используют для остеопластики костный лоскут с надкостницей на ножке без мягких тканей.

После наружного вскрытия верхнечелюстной пазухи ее осматривают и удаляют патологически измененные ткани, тщательно избегая травматизации сохранившихся без видимых нарушений участков слизистой оболочки пазухи. Закончив санацию верхнечелюстной пазухи, создают искусственное соустье с полостью носа на уровне нижнего носового хода и приступают к вскрытию средних и задних пазух решетчатой кости. С этой целью разрушают, если она еще не нарушена процессом, медиальную стенку верхнечелюстной пазухи в области ее внутренневерхнего угла.

Передние пазухи решетчатой кости вскрывают эндоназально, тем самым заканчивая полную санацию всех пораженных пазух. Дальнейшая терапия проводится, как и в других случаях послеоперационного лечения больных с хроническим гаймороэтмоидитом, по описанной выше схеме.

«Воспаление придаточных пазух носа у детей»,

М.Я. Козлов

Этиология и патогенез

Причины хронического воспаления клеток решетчатого лабиринта те же, что и остальных пазух. Почти всегда хронические этмоидиты наблюдаются в сочетании с хроническими заболеваниями других придаточных пазух, что объясняется центральным положением решетчатого лабиринта и его непосредственным соседством с последними. Предрасполагающим моментом к переходу острого этмоидита в хронический являются перенесенные общие заболевания, равно как и наследственные и конституциональные факторы.

Симптомы

Субъективные симптомы нередко бывают выражены слабо. Головная боль локализуется в области переносья, реже у внутреннего угла глазницы. Нарушение носового дыхания и выделения, которые могут быть обильными при отечно-катаральной форме хронического этмоидита, часто беспокоят больных. При гнойных формах скудное отделяемое может засыхать в корки.

Жалобы на обильное отделяемое, которое отхаркивается из носоглотки, особенно утром, характерно для поражения задних клеток решетчатого лабиринта. При этой локализации поражения часто отмечается нарушение обоняния, которое может быть обусловлено переходом воспаления на слизистую оболочку обонятельной области. Гипосмия в меньшей степени может быть выражена и при воспалении передних клеток решетчатого лабиринта.

Риноскопическая картина при хронических этмоидитах может быть разнообразной. При катаральных формах воспаления утолщение слизистой оболочки сопровождается развитием грануляций и образованием полипов. Полипы чаще бывают множественными, так как исходным местом их роста чаще является отечно-гипертрофированная слизистая оболочка в окружности многочисленных выводных отверстий решетчатых клеток.

В некоторых случаях они выполняют не только средний носовой ход, но и всю полость носа. Присоединение вторичной инфекции влечет за собой образование в клетках гноя, вытекающего в полость носа. Чисто гнойные формы этмоидита встречаются реже. При открытых эмпиемах (чаще при поражении отдельных решетчатых клеток) нередко можно видеть корки или полоску гноя, располагающиеся под средней раковиной, а при поражении задних клеток решетчатого лабиринта — над ней, вокруг выводных отверстий.

Иногда гной выделяется после удаления полипов. Закрытая эмпиема может в течение длительного времени протекать латентно: лишь атипичное расширение (вздутие) у переднего конца решетчатого лабиринта дает основание заподозрить образование пиоцеле, развившегося из эмпиемы. Такого рода ограниченные вздутия и наполненные гноем клетки находят обычно в области bulla ethmoidalis, в толще переднего конца средней раковины, они нередко случайно обнаруживаются при полипотомии или зондировании. При прорыве гноя из эмпиемы через наружную стенку решетчатого лабиринта образуется отечность, а затем свищ у внутреннего угла глазницы, несколько выше слезной ямки.

Диагноз ставят на основании жалоб больного и объективных данных, в том числе данных рентгенологического исследования, иногда включающего томографию. В некоторых случаях необходима дифференциальная диагностика хронических гнойных этмоидитов от гнойных форм насморка. Появление гнойного отделяемого в местах выводных отверстий после очистки и анемизации среднего носового хода указывает на поражение передних клеток решетчатого лабиринта, а наличие гноя над средней раковиной в верхнем носовом ходе характерно для поражения задних клеток решетчатого лабиринта или основной пазухи.

При закрытых эмпиемах отдельных клеток диагностика нередко бывает затрудненной. В этих случаях особенно ценным является рентгенологическое исследование, которое выявляет затемнение клеток решетчатого лабиринта, а также состояние других придаточных пазух носа.

Лечение может проводиться консервативно, но в сочетании с небольшими внутриносовыми хирургическими вмешательствами, направленными на улучшение оттока отделяемого (резекция переднего конца средней носовой раковины, полипотомия, резекция носовой перегородки). Внутриносовые методы хирургического вмешательства показаны при неосложненных этмоидитах, они направлены на вскрытие всех клеток решетчатого лабиринта, что обычно не всегда удается и обусловливает необходимость повторных вмешательств. Наружное вскрытие клеток решетчатого лабиринта применяется в осложненных случаях, а также при наличии свища и при опухолях решетчатого лабиринта.

«Справочник по оториноларингологии», А.Г. Лихачев

У большинства больных внутриносовое вскрытие клеток решетчатого лабиринта производится без каких-либо предварительных операций. При узкой полости носа необходимо создать более широкий доступ к решетчатому лабиринту, что осуществляется частичной резекцией носовой перегородки или мобилизацией ее по В.И. Воячеку и проведением соответствующих мероприятий в противоположной стороне носа для возможности необходимого смещения носовой перегородки.

После того, как обеспечен доступ к средней раковине, тщательно ориентируются в ее положении, при необходимости удаляют полипозно-перерожденную слизистую, тогда раковина становится хорошо видимой.

Ряд авторов как отечественных, так и зарубежных указывает на необходимость при вскрытии клеток решетчатого лабиринта удалять передний конец средней раковины. Однако этого в большинстве случаев можно избежать.

При широком носовом ходе среднюю раковину смещают носовым зеркалом к носовой перегородке, после чего оперативное вмешательство делается под ней. Операция начинается удалением большого пузыря решетчатой кости, представляющего небольшую выпуклость на латеральной стенке выше и сзади полулунной щели. По удалении медиальной стенки пузыря производят постепенное удаление перегородок меж клетками, измененной слизистой, грануляций, полипов.

Удаление костных перегородок наиболее удобно производить ложкообразным конхотомом.

После разрушения средних клеток решетчатой кости приступают к удалению задних, что достигается снесением базальной пластинки средней раковины с последующим постепенным вскрытием клеток спереди назад и сверху вниз. В большинстве случаев этим способом можно вскрыть средние и задние клетки до основной пазухи, превратив их в одну общую полость. Вскрыть передние клетки решетчатой кости при данном методе затруднительно, в связи с чем они обычно остаются.

Описанная операция в большинстве случаев кровотечения не дает я, если проводится в стационаре, больному в полость носа тампон вводить не следует.

nedvijimobook.ruХронический этмоидит (ethmoiditis chronica) - хроническое воспаление слизистой оболочки ячеек решетчатого лабиринта. Как правило, оно является продолжением недиагностированного или недолеченного острого этмоидита. Занимая центральное положение по отношению к другим пазухам, хронический этмоидит часто является сочетанным процессом или вторичным осложнением при воспалении других пазух.

Формированию хронического этмоидита способствуют также частые острые инфекционные заболевания, снижающие резистентность организма, наличие аденоидных вегетации, искривление перегородки носа и др.

В большинстве случаев встречаются катарально-серозная, гнойная или гиперпластическая формы хронического этмоидита, которые характеризуются значительным утолщением и гиперплазией слизистой оболочки, полипозной метаплазией слизистой в области среднего носового хода, что хорошо видно при эндоскопическом исследовании. Причиной полипозной дегенерации слизистой оболочки считают длительное раздражение ее патологическим отделяемым, местные аллергические реакции. Полипы чаще множественные, различных размеров, иногда могут обтурировать всю полость носа и даже выходить наружу через преддверие полости носа . В некоторых случаях полипы длительно давят на стенки носа и вызывают даже их наружную деформацию.

Патоморфология. Полипы представляют собой отечные воспалительные образования слизистой оболочки. Происходит диффузная инфильтрация ткани нейтрофилами, встречаются и другие клетки (эозинофилы, лаброциты, плазматические клетки), очаговая метаплазия многорядного цилиндрического эпителия в многослойный плоский.

Клиника. Общие симптомы слабо выражены и зависят от активности процесса. Хронический этмоидит часто протекает латентно. В период рецидива больного беспокоят выделения из носа слизистого или гнойного характера, головная боль - чаще в области корня носа, чувство тяжести - в области переносицы, усиливающееся при наклонах головы. Обоняние, как правило, в различной степени нарушено. При осложненном течении хронического этмоидита процесс может перейти в глазницу, тогда наблюдаются припухлость верхнего века, сглаживание верхневнутреннего угла глаза, глазное яблоко смещается вперед. При пальпации возникает болезненность в области корня носа и у внутреннего угла глаза (периостит). Инфекция может проникать в ткань века и по венозным каналам (флебит). Эти и другие осложнения сопровождаются значительной общей реакцией и интоксикацией организма.

Диагностика. При риноскопии обнаруживают отечность слизистой оболочки средней носовой раковины и среднего носового хода, слизисто-гнойные или гнойные выделения из-под средней носовой раковины или из верхнего носового хода в обонятельной щели. С помощью эндоскопов можно дифференцировать источник гноя: под средней носовой раковиной - передний этмоидит, в верхнем носовом ходе или на задней стенке носоглотки - задний этмоидит. Длительное течение этмоидита характеризуется такой гиперплазией средней носовой раковины, что она соприкасается с перегородкой носа, блокируя остиомеатальный комплекс. Характерны единичные или множественные полипозные образования различных размеров вокруг выводных отверстий клеток решетчатого лабиринта. На рентгенограммах околоносовых пазух или при КТ выявляется затемнение на соответствующей стороне ячеек решетчатого лабиринта. Значимость этих данных особенно велика, поскольку нет другого метода, например пункционного, чтобы исследовать содержимое внутри ячеек решетчатого лабиринта.

Лечение. При неосложненном течении хронического этмоидита вначале проводится консервативное лечение, назначаются антибиотики широкого спектра действия. Для уменьшения отека слизистой оболочки и свободного оттока содержимого из воспаленных пазух используют различные сосудосуживающие препараты в виде капель, аэрозолей (санорин, галазолин, ксимелин, тизин). Эффективны комбинированные препараты, содержащие антибиотик, сосудосуживающий препарат и анальгетик: ринофлуимуцил в виде аэрозоля, полидекса с фенилефрином, изофра, биопарокс и др. Применяют физиотерапевтические процедуры: УВЧ на область пазух 5-7 раз (при отсутствии полипов), эндоназально электрофорез 2% р-ром хлорида кальция, 1% р-ром димедрола или фонофорез гидрокортизона 7-10 раз. Хороший эффект дает использование синус-катетера «ЯМИК». В детской практике широко используют метод диастолизации - сгущение и разрежение воздуха в полости носа с отсасыванием содержимого из пазух.

При отсутствии эффекта консервативную терапию сочетают с различными хирургическими методами: корригирующими внутриносовыми операциями; септопластикой, полипотомией носа, парциальным или тотальным вскрытием решетчатых ячеек, частичной резекции гиперплазированных участков средней носовой раковины, краевой (щадящей) резекцией или вазотомией нижней носовой раковины и др.

У многих больных после полипотомии наблюдаются неоднократные рецидивы полипов, поэтому в послеоперационном периоде назначают местную кортикостероидную терапию в течение 3-5 мес. (фликсоназе, альдецин, нозанекс и др.), корорекцию иммунного статуса. Внутриносовые операции целесообразно проводить с применением оптических систем - жестких и гибких эндоскопов, микроскопов и микроинструментария, что значительно улучшает технику эндоназальной хирургии.

Эндоназальное вскрытие ячеек решетчатого лабиринта и полипотомию производят под местной аппликационной анестезией с использованием 5% р-ра кокаина, 2% р-ра дикаина или 10% р-ра лидокаина. Предварительно необходима премедикация внутримышечной инъекцией - 2% р-ром промедола, 0,1% р-ром атропина и тавегила, а также анемизация операционного поля с использованием адреналина. В хирургическом кресле больной находится в полусидячем положении. Первым этапом производят полипотомию петлей или окончатыми носовыми щипцами и создают доступ к решетчатому лабиринту. Для проникновения в зону решетчатых ячеек необходимо расширить средний носовой ход путем смещения (надлома) медиально средней носовой раковины или резекции ее гиперплазированного переднего конца. После достижения хорошей обозримости среднего носового хода носовыми шипцами, конхотомом или инструментом Гартмана последовательно спереди вскрывают частично передние и средние ячейки решетчатого лабиринта. При поражении задних решетчатых ячеек проникают через базальную пластинку средней носовой раковины в задние ячейки, вскрывая таким образом весь решетчатый лабиринт до клиновидной пазухи, превращая ее в одну общую полость с хорошими условиями дренажа и аэрации.

www.eurolab.uaЛобная пазуха поставлена, в смысле возможности оттока экссудата, в более благоприятные условия, чем гайморова полость, почему и заболевает сравнительно реже. Тесное соседство с глазницей и полостью черепа вполне объясняет встречающиеся при гнойных фронтитах осложнения в виде отека века, заглазничной флегмоны, и возможность перехода воспалительного процесса на . мозговые оболочки и вещество мозга. Правда, внутричерепные осложнения встречаются сравнительно редко.

Диагноз. Воспаление лобной пазухи иногда очень трудно отличить от невральгии надглазничного нерва. Для последней характерна болезненность при надавливании на нерв. При фронтите более чувствительно непосредственное давление на стенки полости. При риноскопическом исследовании обычно обнаруживается гной в среднем носовом ходе и изменение средней раковины в виде гипертрофии переднего конца ее или образования полипов. Зондирование лобной пазухи, если оно удается, дает очень ценные диагностические указания. Для уточнения диагноза большое значение имеет диафаноскопия и рентген. Надо помнить, что боли в области лобной пазухи может вызывать и воспаление гайморовой полости.

Лечение. Кроме общих для всех синуитов консервативных мероприятий, может потребоваться и оперативное вмешательство. В некоторых случаях дает хорошие результаты частичная резекция средней раковины, благодаря чему улучшаются условия для оттока экссудата.

Вскрытие лобной пазухи может быть произведено снаружи при помощи разреза кожи и трепанации костной стенки синуса, или эндоназальным путем. Чаще применяются наружные операции, среди которых наиболее целесообразным является способ Янсен-Риттера. Сущность вмешательства сводится к наложению на передне-нижнюю стенку лобной полости широкого отверстия, обеспечивающего возможность обследования и удаления пораженных участков слизистой оболочки. Для оттока экссудата прокладывается ход в нос. Кожная рана, как правило, зашивается наглухо, и дальнейшее лечение ведется через нос. Эта операция дает хороший терапевтический и косметический результаты.

Из эндоназальных операций наибольшее распространение получил способ Галле. По отсепаровании четыреугольного лоскута слизистой латеральной стенки носа и сбивания agger nasi, при помощи фрезы удаляют изнутри часть лобного отростка и нижнюю стенку лобной пазухи. Таким образом создается широкое сообщение между носом и лобной пазухой.

Решетчатые клетки сравнительно редко поражаются изолированно. Гораздо чаще встречается комбинированное заболевание передних клеток и лобной пазухи или задних и основной.

По своему характеру этмоидиты могут быть острыми и хроническими, катаральными и гнойными. Воспалительные изменения в клетках решетчатой кости, как правило, сопровождаются набуханием средней носовой раковины и полипозным перерождением ее. При закрытых эмпиемах наблюдается выпячивание как в полость носа, так и в полость глазницы, и при этом возможно развитие в последней флегмоны клетчатки. В некоторых случаях возможен прорыв гноя наружу у внутреннего угла глаза и образование стойкого свища. При хроническом этмоидите, и особенно при комбинации его с воспалением основной пазухи, иногда наблюдается развитие ретробульбарного неврита, вызывающего прогрессивное падение зрения и даже полную слепоту.

Симптомы этмоидита нередко маскируются картиной сопутствующих синуитов. Изолированные этмоидиты дают обычно небольшие субъективные ощущения в виде насморка, тяжести у корня носа, головных болей и потери обоняния. Острые случаи могут сопровождаться лихорадочным состоянием и общим недомоганием.

Диагноз этмоидита ставится на основании данных риноскопического исследования. При поражении передних клеток гнойный экссудат выделяется из среднего носового хода, при воспалении задних клеток — из обонятельной щели. Во всех случаях имеет место перерождение слизистой оболочки средней носовой раковины в виде отечного набухания ее и образования одиночных или множественных полипов.

Точный диагноз воспаления решетчатых клеток возможен лишь путем исключения поражения других пазух. В этом отношении очень ценные, а иногда и исчерпывающие указания дают: рентгенограмма придаточных полостей носа, диафаноскопия и пробная пункция.

Лечение этмоидитов представляет довольно неблагодарную задачу ввиду сложности и разнообразия анатомического строения решетчатой кости. Острые случаи успешно излечиваются консервативным путем. При хронических — нередко приходится прибегать к помощи оперативного вмешательства.

Вскрытие решетчатого лабиринта может быть произведено при помощи наружной операции, которая составляет по существу часть вмешательства, производимого при гнойных фронтитах. Дугообразный кожный разрез в области внутреннего края брови и боковой поверхности корня носа обнажает внутреннюю стенку орбиты, через которую можно вычерпать весь лабиринт, а, если нужно, то и вскрыть основную пазуху.

Чаще однако при этмоидитах применяется эндоназальное вмешательство, которое заключается в резекции переднего конца средней носовой раковины и вскрытии клеток при помощи крючка Гаека, специальных ложек и конхотома. Галле считает излишним резецировать среднюю раковину. Для подхода к лабиринту достаточно сбить agger nasi. Предварительно отсепаровывается слизистая латеральной стенки носа в виде четырехугольного лоскута. После вычерпывания клеток лоскут слизистой укладывается на место. Равным образом и при этой операции, если нужно, можно вскрыть основную пазуху.

- Читать далее "Воспаление основной пазухи (сфеноидит). Лечение сфеноидита"

Оглавление темы "Диагностика и лечение воспаления околоносовых пазух":Следующие статьи

- Визуализация. Вирусные заболевания век. Вирусные конъюнктивиты.

- Этапы восстановления зрения. Этиология и патогенез вторичных катаракт. Ю.Утехин Гимнастика ЗОРКОСТЬ.

- Отслойка стекловидного тела (мушки и молнии). Офисная болезнь, или Береги зрение смолоду. Офтальмологические операции.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как правильно красить глаза тушью и подводкой

Как правильно красить глаза тушью и подводкой  Голикова назвала критику со стороны Рошаля

Голикова назвала критику со стороны Рошаля  Визин глазные капли при беременности

Визин глазные капли при беременности  Мнение врача о БАДах для зрения

Мнение врача о БАДах для зрения  Ланком средство для снятия макияжа с глаз

Ланком средство для снятия макияжа с глаз  Молодежный макияж для карих глаз

Молодежный макияж для карих глаз