Врожденная катаракта прогноз

Катаракта врождённая

Врождённую катаракту наблюдают в 5 случаях из 100000 новорождённых; она обусловливает 10-38% случаев детской слепоты.

Классификация

Генетические аспекты - см. Приложение 2. Наследственные болезни: картированные фенотипы.

Факторы риска

Клиническая картина

Дифференциальный диагноз

Лечение

Прогноз. При несвоевременно выявленной врождённой катаракте прогноз часто неблагоприятный ввиду наличия высокого риска развития амблиопии.

Данная информация не является руководством к самостоятельному лечению. Необходима консультация врача.

Врожденные пороки органов чувств у новорожденных

Колобома. Это типичный наследственный врожденный порок глаза, являющийся следствием неправильного закрытия эмбриональной глазной щели. Изменения могут распространяться только на сосудистую оболочку или только на радужную оболочку, но могут охватить и цилиарное тело, сетчатку и даже зрительный нерв.

Microphthalmus (маленькое глазное яблоко) и anophthatmus (отсутствие глазного яблока) бывают односторонними и двухстороннами и иногда сочетаются с колобомой.

Hydrophthalmus (buphthalnus). Это рецессивный наследственный врожденный порок отводящих путей камерной жидкости. Характерный симптом, привлекающий внимание сразу после рождения, большие глаза, которые родители считают особенным признаком красоты. В действительности же это результат повышенного внутриглазного давления, которое позднее ведет к еще более значительному увеличению глазных яблок, к потемнению роговицы и двухсторонней глаукоме.

Прогноз - сомнительный.

Лечение - хирургическое. При наличии у новорожденных таких больших глаз необходимо своевременное консультирование с офтальмологом.

Врожденная катаракта. Как правило, она наблюдается при эмбриопатиях, обусловленных краснухой, и нередко сочетается с другими врожденными пороками. Катаракта может быть и ранним признаком галактоземии. Прогноз врожденной катаракты плохой. Если помутнение хрусталика частичное - прогноз более благоприятный.

Ретролентальная фиброплазия. Речь идет о серовато-белом образовании (мембране) в области стекловидного тела, за хрусталиком, являющимся, в сущности, отслоившейся сетчаткой с прорастанием фиброзных волокон. Это заболевание является самой частой причиной слепоты в детском возрасте. В США слепота в детском возрасте в 22-56% связана с ретролентальной фиброплазией. Заболевание наблюдается исключительно у недоношенных детей с весом при рождении менее 2000 г, которые после рождения помещаются в кувезы при продолжительном сверхдозировании кислорода. У таких детей существует и опасность развития фиброза легких. Конституциональные особенности и недостаточность слезной секреции также имеют значение. Первые симптомы появляются еще в период новорожденности, на 2-4 неделе после рождения и характеризуются расширением кровеносных сосудов сетчатки, преимущественно вен, кровоизлияниями и образованием новых кровеносных сосудов с последующим отеком, помутнением стекловидного тела, периферическим отслоением сетчатки и, наконец, полным ее отслоением.

Диагноз исключительно офтальмологический. Заболевание полностью оформляется к 5-6-месячному возрасту. Мы останавливаемся на этом заболевании в связи с особой его важностью, так как оно начинается в неонатальном периоде, когда процесс еще обратим. Каждый недоношенный ребенок, помещенный в кувез, должен находиться под постоянным наблюдением окулиста. Кислород следует назначать только при необходимости, по строгим показаниям, причем концентрация его не должна превышать 35- 40%. Важно помнить, что кислород назначается на короткое время и с интервалами.

Лечение при оформившемся заболевании безуспешно. В начальной стадии назначают преднизон по 5-10 мг в день в продолжение 2-4 недель.

Аномалии век и слезных протоков. Кожная складка в области внутреннего угла глаза наблюдается преимущественно при болезни Дауна.

Врожденная закупорка слезного протока состоит в закрытии мембраной ductus nasolacrimalis. Глаз постоянно слезится, что ведет к конъюнктивиту, а позднее к хроническому дакриоциститу. Лечение состоит в своевременном зондировании протока врачом-офтальмологом.

Телеангиэктазии в области век чаще всего исчезают к концу первого года жизни. Ангиомы, лимфангиомы и пр. - редкие аномалии в области конъюнктив.

Множественные и эксцентрично расположенные зрачки могут быть замечены сразу после рождения и встречаются очень редко.

Synblepharon - сращение век с глазным яблоком, kryptophthalmus - полное отсутствие глазной щели, исключительно редкий врожденный порок развития.

Гипоплазия ушных раковин. На месте ушной раковины имеется зачаток, выступающий как маленькая опухоль и часто частично или полностью закрывающий наружный слуховой канал. Иногда перед ушными раковинами располагаются небольшие придатки.

Свищи. располагающиеся перед ушными раковинами - это остатки первичной щели жаберных дуг. При задержке секрета они легко инфицируются и нагнаиваются, образуя абсцессы.

Лечение чисто хирургическое.

Торчащие ушные раковины - это чисто косметический дефект.

Аномалии среднего и внутреннего уха встречаются чрезвычайно редко.

Если у новорожденного большой рот, короткая челюсть, антимонголоидное расположение глазных щелей, птичье выражение лица, речь идет о синдроме Franceschetti.

Женский журнал www.BlackPantera.ru: Иванка Иванова

Прогноз и профилактика катаракты

Несмотря на быстроту проведения и относительную безопасность экстракции катаракты, в 1-1,5% наблюдений в постоперационном периоде могут развиваться воспалительные реакции (увеиты, иридоциклиты), подъем ВГД, смещение ИОЛ, кровоизлияние в переднюю камеру глаза, отслойка сетчатки, вторичная катаракта. При полном смещении ИОЛ производится витрэктомия и шовная фиксация дислоцированной ИОЛ.

Наиболее серьезный прогноз в отношении зрительной функции сопряжен с врожденной катарактой, поскольку в этом случае, как правило, имеют место изменения в нервно-рецепторном аппарате глаза. Хирургическое лечение приобретенной катаракты, в большинстве случаев приводит к достижению приемлемой остроты зрения, а нередко – и восстановлению трудоспособности пациента.

Профилактика врожденных катаракт требует предупреждения вирусных заболеваний в период беременности, исключения радиационных воздействий. Для предотвращения развития приобретенной катаракты, особенно в молодом возрасте, необходима антиоксидантная защита организма, ранее лечение сопутствующей общей и офтальмологической патологии, предупреждение травм глаза, ежегодные профосмотры офтальмологом.

Как и когда удалять катаракту

Катаракта - одно из наиболее распространенных заболеваний глаз, которое со временем может привести к полной потере зрения. Как она лечится, нужно ли проводить операцию или можно избавиться от этого недуга каплями и таблетками, расскажет доктор медицинских наук, руководитель НИЛ "Офтальмохирургия" Российского государственного медицинского университета и офтальмологической клиники "Леге Артис" Лапочкин В. И.

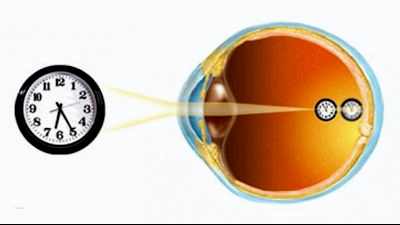

Катаракта - это полное или частичное помутнение хрусталика глаза, которое не позволяет свету попадать на сетчатку, внутрь глаза, и человек от этого начинает плохо видеть окружающий мир. Для того, чтобы вернуть зрение, необходимо сделать небольшую, но высокотехнологичную операцию по замене помутневшего хрусталика на искусственный, который прослужит человеку всю оставшуюся жизнь. Конечно же, любое хирургическое вмешательство сопряжено с некоторым риском осложнений, но в руках опытного хирурга он сведен к минимуму и составляет менее 1%. Операция протекает без боли и длится от 20 до 30 минут. Затем пациент, отдохнув в клинике часа два, отправляется домой.

Самая распространенная ошибка людей, страдающих этим недугом, в том, что они ждут созревания катаракты, живя годами с плохим зрением. Этого не нужно делать. Не следует ждать, пока катаракта станет зрелой или перезрелой! Этим только осложняется работа хирурга. Современные технологии удаления катаракты с помощью ультразвука (факоэмульсификация), а также классические методики настолько хорошо отработаны, что позволяют удалять незрелые катаракты.

В странах Европы, США, Японии катаракта лечится амбулаторно, без госпитализации. В России амбулаторная хирургия практикуется уже более десяти лет и накоплен огромный успешный опыт подобных операций. Капли и биодобавки могут помочь больному только как профилактическое средство и в самом начале болезни. На некоторое время они помогут затормозить развитие помутнения хрусталика. Но полностью вернуть зрение может только глазная микрохирургия.

ВРОЖДЁННАЯ КАТАРАКТА.

Россия Первоуральск свердловская обл.

Добрый день! У моей дочери врожденная гипоплазия верхней конечности слева.Обследовали в 3 года.Особой разницы правой и левой конечностей не было,только кисти руки. В 5 лет мы поехали к другому ортопеду.Его заключение: Объективно: Асимметрия надплечий,лопаток,углов талии. Перекоса таза нет.Длина конечностей D=S.Стопы уплощены за счет продольного и поперечного сводов,вальгус пяточного отдела.

Местно:отмечается гипоплазия левой грудной мышцы,грудной железы,пояса левой верхней конечности,плеча,предплечья,кисти Укорочение левой верхней конечности на 2.5см.Сила сохранен,сосудистых,неврологических нарушений нет.

Диагноз: Аномалия развития левой верхней конечности:гемигипоплазия. Укорочения левой верхней конечности на 2.5см.Нарушение осанки.Плоско-вальгусная деформация стоп. Наш ортопед порекомендовал массажи,парафин,электрофарез на шейно-воротниковую область.Я понимаю,что это все полезно,но и еще оформление на МСЭ. Не ужели она у меня инвалид.

По рекамендуйте пожалуйста получится ли грудную мышцу и грудную железу наработать каким то либо видом спорта?,а то за 2 года изменения на 2.5см.А что дальше будет?И я слышала ,что осанка нарушается из за деформации стоп.Пока она ходит на фигурное катание.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОДНОСТОРОННИМИ ВРОЖДЕННЫМИ КАТАРАКТАМИ

14.01.07 — глазные болезни

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

доктора медицинских наук

Москва — 2011

Работа выполнена в ФГУ «Московский научно-исследовательский институт глазных болезней им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России

(директор — Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н. профессор В.В. Нероев)

Научный консультант: Заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских

наук, профессор Владимир Владимирович Нероев

Официальные оппоненты:

доктор медицинских наук, профессор Анатолий Викторович Степанов

доктор медицинских наук, профессор Алла Алексеевна Рябцева

доктор медицинских наук Людмила Николаевна Зубарева

Ведущая организация: ГОУ дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия последипломного образования» Росздрава

Защита состоится « » _______________ 2011 г. в 14 часов

на заседании диссертационного совета Д.208.042.01 при ФГУ

«Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России по адресу: 105062, г. Москва, ул. Садовая — Черногрязская, д. 14/19.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГУ «Московский НИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России

по адресу: 105062, г. Москва, ул. Садовая — Черногрязская, д. 14/19.

Автореферат разослан « »_______________ 2011г.

Учёный секретарь диссертационного совета

доктор медицинских наук И.А.Филатова

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования

Врожденные катаракты, по данным А.В. Хватовой (1982, 2003, 2006) и Е.С. Либман (2003), являются одной из основных причин слепоты и слабовидения у детей и занимают значительное место в структуре инвалидности по зрению — от 10,0% до 19,5%.

Односторонние помутнения хрусталика встречаются у детей с врожденными катарактами в 15,0 — 16,0% случаев (Хватова А.В. 1977; Ковалевский Е.И. 1985).

Односторонние врожденные катаракты (ОВК) являются одной из мало изученных проблем детской офтальмологии. В настоящее время отсутствуют систематизированные данные по клинико-анатомическим и функциональным особенностям ОВК, не разработана их классификация, не определены четкие показания и противопоказания к операциям, сроки их проведения и прогноз. Отсутствует дифференцированная тактика хирургического лечения ОВК, что необходимо в связи с их клинико-функциональным полиморфизмом. Значительная часть ОВК сочетается с синдромом первичного персистирующего гиперпластического стекловидного тела (ППГСТ). Не изучены клинико-анатомические особенности, характер и степень поражения зрительного нерва при этой патологии.

В литературе последних лет имеются немногочисленные работы по ОВК, основанные на небольшом клиническом материале и посвященные, в основном, результатам хирургического лечения (Казакбаев А.Г. 1996; Азнабаев М.Т. 1997, 2002; Боброва Н.Ф. 2002; Anteby I. 2002; Paysse E. 2002).

Несомненно, что оптимальным средством коррекции афакии у детей является имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) (Азнабаев М.Т. 1988; Зубарева Л.Н. 1993; Круглова Т.Б. 1996; Боброва Н.Ф. 2002; Аветисов С.Э. 2003). Однако при ОВК у значительного числа детей в виду существующей патологии глазного яблока, амблиопии высокой степени, показания к имплантации существенно ограничены. В настоящее время значительно повысилась эффективность хирургического лечения ОВК, но функциональные исходы часто не соответствуют полученным анатомическим результатам, что обусловлено амблиопией, врожденными аномалиями глазного яблока и развитием воспалительных осложнений в послеоперационном периоде (Аветисов С.Э. 1987; Куман И.Г. 1988; Круглова Т.Б. 1996; Шиловских О.В. 2008). В реабилитации детей с ОВК нет четких рекомендаций по комплексному лечению сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутствующей ей амблиопии, которые остаются основными причинами, значительно снижающими зрительные функции ребенка. До настоящего времени не разработана рациональная система реабилитации детей с ОВК.

Цель исследования

Разработать систему медицинской реабилитации детей с односторонними врожденными катарактами на основании изучения этиологических, клинико-анатомических и функциональных особенностей, а также результатов лечения данной патологии.

Задачи исследования

1. Изучить и систематизировать данные по клинико-анатомическим и функциональным особенностям ОВК, разработать их классификацию, выделить основные виды ОВК.

2. Изучить анатомические и функциональные результаты хирурго-плеоптического лечения при разных видах ОВК. Определить показания и противопоказания к операциям, их сроки, рациональную тактику в зависимости от вида и клинической формы катаракты.

3. Изучить особенности и разработать клиническую классификацию ОВК, сочетающихся с синдромом ППГСТ. Провести патогистологические исследования фиброваскулярного тяжа и ретрохрусталиковой мембраны (РХМ), удаленных в ходе операции.

4. Разработать новые способы лечения ОВК, сочетающихся с синдромом ППГСТ, с применением неинвазивной ИАГ- лазерной хирургии.

5. Изучить клинико — функциональное состояние зрительного анализатора у детей с ОВК на больном и парном факичном глазу.

6. Определить роль гуморального иммунитета, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в развитии послеоперационных осложнений воспалительного характера.

7. Разработать и изучить эффективность 2-х этапного комплексного метода лечения сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутствующей ей амблиопии.

8. Определить этапы и составные части системы медицинской реабилитации детей с ОВК.

Научная новизна

Впервые разработана система медицинской реабилитации детей с ОВК, включающая дифференцированную микрохирургическую тактику, оптимальную коррекцию афакии и методы лечения сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутствующей ей амблиопии с учетом выявленных клинических особенностей патологии.

Впервые на основе изучения клинико-анатомических и функциональных особенностей ОВК разработана их клиническая классификация с учетом вида катаракты, ее формы, характера помутнения хрусталика, степени снижения остроты зрения, наличия сопутствующей патологии глазного яблока и состояния парного глаза. Выделено 3 вида катаракт: ОВК без микрофтальма, ОВК с микрофтальмом, ОВК с синдромом ППГСТ.

Разработана и обоснована дифференцированная рациональная тактика хирургического лечения ОВК в зависимости от вида ОВК, клинической формы катаракты и сопутствующей ей глазной патологии.

Предложена и внедрена в клиническую практику тактика отсроченного неинвазивного ИАГ-лазерного заднего капсулорексиса при врожденном фиброзе задней капсулы хрусталика, которая позволила снизить число интра- и послеоперационных осложнений с 18,6 % до 6,8%.

Впервые разработана клиническая классификация синдрома ППГСТ с учетом диаметра фиброваскулярного тяжа, наличия РХМ, клинической формы катаракты, степени снижения остроты зрения, наличия сопутствующей патологии, состояния парного глаза.

Впервые при ОВК с синдромом ППГСТ проведены патогистологические исследования фиброваскулярного тяжа и РХМ, удаленных в ходе операции. Получены новые данные об их морфологии и анатомии. Гистологическими исследованиями установлено, что первичное персистирующее гиперпластическое стекловидное тело с формированием фиброваскулярного тяжа с функционирующей или атрезированной гиалоидной артерией и РХМ составляют гиалоидную систему глаза ребенка. Проведенные исследования позволили разработать рекомендации к срокам проведения реконструктивных операций при ОВК с синдромом ППГСТ.

Впервые на основании результатов комплексного УЗ-исследования изучены эхографические параметры, акустическая плотность фиброваскулярного тяжа и РХМ, состояние кровотока гиалоидной системы глаза ребенка. На этом основании впервые определены сроки операций, показания и противопоказания к хирургическому лечению, функциональный прогноз в зависимости от степени синдрома ППГСТ.

Впервые разработаны и внедрены в практику новые способы лечения ОВК с синдромом ППГСТ I — III cтепени с применением неинвазивной ИАГ-лазерной хирургии (патент РФ № 2239401, приоритет от 10.11.2004; патент РФ № 2282424, приоритет от 27.08. 2006).

Впервые проведенная при синдроме ППГСТ ретинальная томография позволила выявить врожденные изменения диска зрительного нерва (ДЗН), что, наряду с амблиопией, объясняет низкие функциональные результаты оптико-реконструктивных операций. Учитывая выявленную патологию были предложены патогенетически ориентированные методы лечения в реабилитации детей с ОВК.

Анализ функционального состояния зрительного анализатора на глазах с ОВК — показателей ЭФИ: электроретинограммы (ЭРГ), зрительных вызванных потенциалов (ЗВП) позволил определить критерии функционального прогноза при различных видах ОВК.

Впервые у детей с ОВК проведено клинико-функциональное исследование парных факичных глаз, которое позволило в 57,0% случаев выявить различную глазную патологию; в 24,9% случаев отмечены изменения ЗВП, в 5,8% — показателей общей ЭРГ.

У детей с ОВК установлена достоверная взаимосвязь между нарушениями в системе гуморального иммунитета и течением послеоперационного периода.

Разработан 2-х этапный комплексный метод лечения сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутствующей ей амблиопии с применением физических методов — магнитотерапии, чрескожной электростимуляции, цветотерапии, биорезонансной терапии, рефлексотерапии, компьютерных программ и окклюзии здорового глаза.

Впервые выделены и обоснованы основные этапы медицинской реабилитации детей с ОВК.

Практическая значимость работы

Внедрение в практику системы медицинской реабилитации детей с ОВК позволило повысить зрительные функции у 90,2 % детей.

Разработанная клиническая классификация ОВК способствует улучшению ранней диагностики, определению показаний и противопоказаний к операциям, сроков их проведения. Дифференцированная тактика хирургического лечения ОВК в зависимости от вида, формы катаракты и сопутствующей патологии глаза позволяет значительно снизить число интра- и послеоперационных осложнений, а также улучшить функциональные результаты.

Разработанная рабочая классификация синдрома ППГСТ облегчает его диагностику и выбор методов хирургического лечения. Внедрение новых, эффективных способов лечения ОВК, сочетающихся с синдромом ППГСТ, с использованием неинвазивной ИАГ- лазерной хирургии позволяет значительно снизить травматичность операций, сократить частоту операционных осложнений с 26,6 % до 8,3%, улучшить функциональные результаты лечения.

Предложена рациональная тактика отсроченного неинвазивного ИАГ-лазерного заднего капсулорексиса при врожденном фиброзе задней капсулы хрусталика, что позволило снизить число интра- и послеоперационных осложнений с 18,6 % до 6,8%.

Доказана целесообразность проведения ЭФИ с целью определения функционального прогноза, необходимость обследования парных факичных глаз для разработки рациональной тактики реабилитационных мероприятий у этого контингента детей.

Показана необходимость иммунологического обследования детей с ОВК, что позволяет выявить среди них группу риска с возможным развитием послеоперационных осложнений воспалительного характера.

Внедрение в практику разработанного 2-х этапного комплексного метода лечения сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутствующей ей амблиопии является наиболее эффективным и позволяет повысить функциональные результаты хирурго-плеоптического лечения в 90,2%.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Установлены клинико-анатомические и функциональные особенности ОВК, выделено 3 вида катаракт: ОВК без микрофтальма, ОВК с микрофтальмом, ОВК, сочетающиеся с синдромом ППГСТ. Разработана клиническая классификация ОВК, позволяющая определять показания и противопоказания к операциям, их оптимальные сроки, дифференцированную хирургическую тактику при разных видах катаракт.

2. Установлено, что наиболее благоприятными в плане функционального прогноза являются ОВК без микрофтальма, характеризующиеся наименьшим числом интра- и послеоперационных осложнений, при них реже встречается сопутствующая патология глаза и патология парного глаза, по сравнению с ОВК и микрофтальмом и ОВК с синдромом ППГСТ.

3. Разработана клиническая классификация ОВК, сочетающихся с синдромом ППГСТ. Это наиболее тяжелая врожденная патология, по прогнозу самый неблагоприятный вид катаракт в виду нередко возникающих при хирургическом вмешательстве осложнений геморрагического характера и сопутствующей патологии глазного яблока (микрофтальм, фиброваскулярный тяж, РХМ и др.). Гистологическими исследованиями установлено, что фиброваскулярный тяж и РХМ составляют гиалоидную систему глаза ребенка. Комплексное УЗ-исследование при ОВК с синдромом ППГСТ позволяет определить особенности состояния кровотока гиалоидной системы и установить показания к операциям, а также сроки их проведения.

4. Внедрение новых способов лечения ОВК с синдромом ППГСТ с применением неинвазивной ИАГ- лазерной хирургии позволяет значительно снизить число операционных осложнений с 26,6% до 8,3%, повысить функциональные исходы операций.

5. Проведение ретинальной томографии у детей с синдромом ППГСТ после операции дает возможность установить наличие врожденных изменений ДЗН — гипоплазии с элементами частичной атрофии, что наряду с амблиопией является причиной низких функциональных результатов.

6. Разработана рациональная тактика отсроченного неинвазивного ИАГ-лазерного заднего капсулорексиса при врожденном фиброзе задней капсулы хрусталика, который выявляется в 83,2% случаев, что позволило значительно снизить число интра- и послеоперационных осложнений с 18,6% до 6,8%.

7. Изучение функционального состояния зрительного анализатора у детей с ОВК на больном глазу позволило определить критерии функционального прогноза при различных видах ОВК. Впервые у детей с ОВК проведено клинико-функциональное исследование парных факичных глаз. В 57,0% случаев на них выявлена различная глазная патология, анатомо-функциональные изменения, что имеет большое практическое значение: в 24,9% отмечены изменения ЗВП; в 5,8% — показателей общей ЭРГ.

8. У детей с ОВК, страдающих соматической патологией, обнаружены нарушения в системе гуморального звена иммунитета и установлена прямая зависимость между его изменениями и развитием экссудативной реакции, что чаще отмечено при экстракции ОВК, сочетающихся с микрофтальмом и синдромом ППГСТ.

9. Разработанная система медицинской реабилитации детей с ОВК с внедрением 2-х этапного комплексного метода лечения сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутствующей ей амблиопии позволяет достичь устойчивого повышения зрительных функций в 90,2% случаев, что свидетельствует о ее эффективности.

Внедрение результатов работы в практику. Результаты исследований и практические рекомендации внедрены в повседневную клиническую работу Отдела патологии глаз у детей ФГУ «МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России и детской консультативной поликлиники. Материалы диссертации включены в учебную программу тематических декадников, клинической ординатуры по детской офтальмологии, ежемесячного сертификационного усовершенствования по курсу «Офтальмология», проводимого кафедрой глазных болезней ФПДО МГМСУ на базе ФГУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России (зав. кафедрой Заслуженный деятель науки РФ, д.м.н. профессор В.В. Нероев). По теме диссертации получено 2 патента, издано 1 пособие для врачей.

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и обсуждены на научно-практической конференции «Актуальные вопросы детской офтальмохирургии» в МНИИ глазных болезней им. Гельмгольца (2002г.), на межотделенческих конференциях отдела патологии глаз у детей (2003г, 2010г.), научно-практической конференции «Детская офтальмология. Итоги и перспективы» (Москва, 2006г.), на II Российском Общенациональном офтальмологическом Форуме c международным участием (Москва, 2009 г.).

Публикации. По результатам исследования опубликовано 48 научных работ, в том числе в журналах, рекомендованных ВАК — 10 работ, в материалах международных конференций — 3, издано пособий для врачей — 1. Получено 2 патента РФ на изобретение.

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 315 страницах машинописного текста. Она включает в себя введение, обзор литературы, 8 глав собственного клинического материала, заключение, выводы, практические рекомендации. Материал исследования иллюстрирован 62 рисунками, 37 таблицами. Библиографический указатель состоит из 215 отечественных и 119 иностранных источников.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Материал и методы исследования. Методы лечения.

Клинико-функциональные, иммунологические исследования базируются на результатах обследования и лечения 430 детей с ОВК (860 глаз), из них мальчиков — 193 (44,9%), девочек — 237 (55,1%), наблюдавшихся с 1998 по 2010гг. в Отделе патологии глаз у детей (руководитель — д.м.н. профессор Л.А. Катаргина) ФГУ «МНИИ ГБ им. Гельмгольца» Минздравсоцразвития России. Длительность динамического наблюдения составила от 3 до 12 лет.

Возраст детей варьировал от полумесяца до 15 лет. Детей до 1 года было 129 (30,0%) человек, от 1 года до 3 лет — 168 (39,1%), от 4 до 6 лет — 71 (16,5%), от 7 до 15 лет — 62 (14,4%). Большинство детей были в возрасте до 3 лет — 297 (69,1%) человек.

Комплексное офтальмологическое обследование детей с ОВК проводили до и после операции — в течение первого месяца каждые 10-14 дней, в течение последующих 6 месяцев — 1 раз в месяц, затем — 2 раза в год. Детей с частичными ОВК, которым операция не была показана, обследовали 2 раза в год в ходе проведения курсов лечения сочетанной врожденной патологии глаз с ОВК и сопутсвующей ей амблиопии.

Офтальмологическое обследование включало: визометрию, кераторефрактометрию, биомикроскопию, офтальмоскопию, тонометрию, тонографию и гониоскопию, комплексное ультразвуковое исследование (эхобиометрия, В-сканирование, цветовое допплеровское картирование), ЭРГ, ЗВП, компьютерную ретинотомографию.

Иммунологические исследования проведены 110 детям до и на 10-14 день после хирургического лечения на базе лаборатории иммунологии и вирусологии МНИИ ГБ им. Гельмгольца (руководитель — д.б.н. профессор О.С. Слепова) совместно с д.м.н. профессором Л.Е. Теплинской. Определяли: реакции бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ) с набором инфекционных антигенов, флюоресцирующих антител (РФА) для выявления антитоксоплазменных антител, концентрации сывороточных иммуноглобулинов (Ig) A, G, M методом радиальной иммунодиффузии по Манчини, циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) в сыворотке крови (3% ПЭГ — 6000 тест). У детей с врожденным фиброзом задней капсулы хрусталика исследовали тканеспецифические антитела к S-антигену сетчатки, роговице, хрусталику в слезной жидкости (СЖ) и сыворотке крови (СК) в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) с использованием стабильных эритроцитарных диагностикумов в модификации О.С. Слеповой (1991).

Гистологические исследования проведены у 30 детей с ОВК, сочетающимися с синдромом ППГСТ. Фиброваскулярный тяж и РХМ, удаленные в ходе хирургического вмешательства экстракции катаракты с витреошвартэктомией, изучены в отделении патологической анатомии и гистологии глаза (руководитель —д.м.н. профессор И.П. Хорошилова-Маслова).

Хирургические вмешательства проведены у 280 детей, возраст детей составил от 3 месяцев до 15 лет. Общее количество операций, включая лазерные и повторные, составило — 438. Все микрохирургические вмешательства выполняли с использованием микроскопа «OPMI» фирмы «Carl Zeiss» (Германия), хирургических систем «Ocutom» (США), «Мегатрон» (США), стандартного набора микрохирургических инструментов.

Основные типы хирургических вмешательств представлены в таблице 1.

Таблица 1 Методы хирургического лечения при разных видах ОВК

Таблица 2 Клиническая классификация односторонних врожденных катаракт

Впервые у 41 пациента с ОВК и синдромом ППГСТ были использованы новые, разработанные нами совместно с профессором А.В. Хватовой и д.м.н. Н.Н. Арестовой, неинвазивные ИАГ-лазерные методы хирургии (2 патента РФ на изобретение).

158 повторных операций включали: удаление вторичной катаракты с имплантацией ИОЛ (6), без ИОЛ (9), исправление косоглазия (14), антиглаукоматозные операции (2); ИАГ- лазерные операции: отсроченный задний капсулорексис (75), дисцизия вторичных катаракт (12), реконструкция передней камеры: формирование зрачка, дисцизия зрачковых мембран, передняя и /или задняя синехиотомия, гониосинехиотомия, иридотомия (40).

При ИАГ-лазерных вмешательствах использовали неодимовый ИАГ-лазер с длиной волны 1064 нм, длительностью импульса 2-3 нс, диаметром фокального пятна — 30-50 мкм. Дополнительно применяли аргоновый лазер с длиной волны 488/514/529 нм, мощностью 0,05-1,0 Вт, длительность импульса составляла — 0,1-0,2 с, диаметр фокального пятна — 50-300 мкм. Использовали лазерную установку «Visulas-YAG-Argon —II» фирмы «Carl Zeiss» (Германия), контактные линзы Абрахама и/или Гольдмана и дифференцированные энергетические режимы при разной патологии переднего отдела глаза.

Методика статистического анализа. Для обработки результатов исследований применяли методы вариационной статистики и корреляционный анализ. Проводили оценку средней арифметической (М), ошибки средней арифметической (±m), достоверности различия по критерию Стъюдента (t), анализ распределения с использованием критерия Х ².

Таблица 3 Структура и частота интраоперационных осложнений у детей с разными видами ОВК.

Таблица 4 Структура и частота послеоперационных осложнений у детей с разными видами ОВК

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

1. Этиология, клинико-анатомические и функциональные особенности, классификация односторонних врожденных катаракт у детей

Среди 2600 обследованных детей с врожденными катарактами односторонние помутнения хрусталика выявлены у 430 пациентов, что составило 16,5%.

По данным акушерского, гинекологического, соматического, вирусологического, микробиологического и иммунологического обследований матерей у 333 из 430 (77,4%) было выявлено наличие трансплацентарных инфекций, которые относятся к репродуктивно значимым. На основании анализа акушерского анамнеза у 336 (78,1%) матерей отмечена различная патология беременности и родов, из них у 8,6% выявлены хронические заболевания, осложняющие течение беременности и родов.

По результатам соматического обследования детей в 58,8% случаев после рождения была обнаружена различная патология, преимущественно сочетанная: поражение ЦНС, энцефалопатия, гипертензионный синдром, гидроцефалия, невроз, родовая черепно-мозговая травма, недоношенность, врожденный порок сердца, тимомегалия, рахит, анемия, галактоземия, туберозный склероз, сифилис, незаращение верхнего неба, гемофилия.

Внутриутробное инфицирование (цитомегаловирус, хламидии, вирус краснухи, уреаплазма, микоплазма, токсоплазмоз и др.) выявлено у 3,3% детей.

На основании собранного генеалогического анамнеза среди ОВК не установлено ни одного случая катаракты наследственной этиологии.

Установлены клинико-анатомические и функциональные особенности ОВК у детей. В отличие от двусторонних помутнений хрусталика для ОВК характерны: полиморфизм строения, уплотнение передней и задней капсулы хрусталика, ее сращение с радужкой, цилиарными отростками, передней пограничной мембраной стекловидного тела, наличие кальцификатов. В 37,0% ОВК сочетались с РХМ, в 8,6 % с эмбриональной зрачковой мембраной, в 2,1% — остатками сосудистой сумки хрусталика.

У всех детей с ОВК определены особенности анатомического строения переднего отрезка: мелкая передняя камера, неоваскуляризация и атрофия стромы радужки, ригидный зрачок, передние и/или задние синехии, заращение зрачка, бомбаж радужки. Полный микрофтальм у детей с ОВК обнаружен в 45,8% случаев, изолированный передний — в 8,1%.

В 25,1% случаев отмечена врожденная патология стекловидного тела — фиброваскулярный тяж при синдроме ППГСТ, в 20,2% наблюдались удлиненные цилиарные отростки, плотно сращенные с радужкой и капсулой хрусталика. При ОВК, сочетающихся с микрофтальмом, синдромом ППГСТ, у 8,6 % больных имели место аномалии гониодисгенеза в виде остатков гребенчатой связки, гиалоидных мембран.

В 88,1% случаев (379 из 430 глаз) при ОВК отмечена сопутствующая патология глазного яблока: косоглазие, нистагм, патология слезных путей, птоз, помутнение роговицы, колобома радужки, сосудистой оболочки, зрительного нерва, фиброз стекловидного тела, дистрофия сетчатки, гамартомы, отслойка сетчатки, гипоплазия, атрофия зрительного нерва, врожденная миопия высокой степени и другие аномалии рефракции.

Острота зрения с коррекцией до лечения при полных катарактах составляла правильную проекцию света — 0,01; при частичных — 0,1 и выше. ВГД в большинстве случаев было нормальным. Следует отметить, что у 2,1% пациентов (9 глаз) с микрофтальмом отмечалось повышенное ВГД, обусловленное аномалиями гониодисгенеза.

У 57,0% детей (245 из 430 глаз) выявлена глазная патология на парном факичном глазу: аномалии рефракции, косоглазие, нистагм, помутнение стекловидного тела, атрофия зрительного нерва, дистрофия сетчатки и др.

На основании изучения клинико-анатомических и функциональных особенностей ОВК у детей нами была впервые разработана клиническая классификация ОВК, включающая вид катаракты, характер помутнения хрусталика, степень снижения остроты зрения и сопутствующую патологию на больном и парном глазу.

Выделено 3 вида катаракт: ОВК без микрофтальма (46,0%), ОВК с микрофтальмом (28,8%), ОВК, сочетающиеся с синдромом ППГСТ (25,1%); по характеру помутнения хрусталика полные ОВК (53,3%) и частичные (46,7%).

По клиническим формам ОВК подразделяли следующим образом: частичные заднекапсулярные — 35,6 %; атипичные с кальцификатами — 23,5%; полные диффузные катаракты — 16,3%; пленчатые — 7,0%; полурассосавшиеся — 3,0%. Частичные катаракты, сочетающиеся с врожденными дефектами развития хрусталика, наблюдали в 12,1 % случаев: задний лентиконус, остатки сосудистой оболочки хрусталика, колобома хрусталика, остаточная эмбриональная зрачковая мембрана, точка Миттендорфа; передние полярные катаракты, в том числе с остатками зрачковой мембраны — в 2,6 % случаев (табл. 2).

Таблица 5 Функциональные результаты хирургического лечения разных видов ОВК

Таблица 6 Классификация синдрома ППГСТ

По степени снижения остроты зрения выделяли 4 степени: I степень — острота зрения 0,1 и выше; II степень — 0,06 — 0,09; III степень — 0,02 — 0,05; IV степень — правильная проекция света — 0,01.

ОВК характеризовались по наличию или отсутствию сопутствующей патологии глазного яблока и состоянию парного глаза — наличию или отсутствию глазной патологии.

Разработанная классификация позволила систематизировать данные по ОВК, благодаря чему стало возможным обосновать и применить дифференцированную тактику хирургического лечения для разных видов ОВК. Это способствовало снижению количества интра- и послеоперационных осложнений, повышению функциональных результатов лечения.

2. Клинико-анатомические и функциональные особенности ОВК без

микрофтальма

Катаракты без микрофтальма — наиболее часто встречающийся вид ОВК, которые составляли 46,0% случаев (198 из 430 глаз). Среди них по характеру помутнения частичные ОВК отмечены на 118 (59,6%), полные ОВК — на 80 (40,4%) глазах. В этой группе в 44,9% случаев наблюдали частичные заднекапсулярные ОВК, характеризующиеся относительно высокой остротой зрения (до 0,1 и выше), наименьшим числом интра- и послеоперационных осложнений, более высокими функциональными результатами, по сравнению с другими видами ОВК.

Сопутствующая патология глазного яблока, нередко сочетанная, имела место в большинстве случаев — у 83,3 % детей (165 из 198 детей). После операции была обнаружена патология глазного дна — в 10,6 %: частичная атрофия зрительного нерва — в 5,1%; гипоплазия зрительного нерва — в 1,5%; дистрофия сетчатки — в 3,0%; колобома сосудистой оболочки и зрительного нерва — в 1,0% случаев. У 47,5% детей на парном глазу выявлена различная глазная патология.

Хирургическое лечение проведено 130 детям (см. табл. 1). ИОЛ (трехчастные, моноблочные) имплантированы 44 (33,8%) детям без наличия тяжелой сопутствующей патологии глазного яблока и грубых изменений показателей ЭФИ. При ОВК без микрофтальма с сохраненным объемом хрусталика предпочтительным и безопасным методом является факоаспирация.

Структура и частота интра- и послеоперационных осложнений у детей с разными видами ОВК представлена в таблицах 3, 4.

В ходе операции в 105 из 130 глаз (80,8%) выявлен врожденный фиброз задней капсулы хрусталика. В 87 из 130 глаз (66,9%) отмечено интенсивное помутнение задней капсулы, нередко с наличием кальцификатов. Нами разработан дифференцированный подход к хирургии помутневшей задней капсулы. У 43 (33,1%) из 105 детей произвели в ходе операции задний капсулорексис с передней витрэктомией, у 44 (33,8%) — отсроченный ИАГ-лазерный задний капсулорексис, при необходимости дополненный ИАГ-лазерным витреолизисом, передней и /или задней синехиотомией.

Проведен сравнительный анализ частоты осложнений при двух методах с оценкой их эффективности. При проведении лазерных операций количество осложнений было достоверно ниже, чем при инструментально-

хирургической технике — 6,8% и 18,6% соответственно (Р < 0,001).

Функциональные результаты после отсроченного ИАГ-лазерного заднего капсулорексиса были достоверно выше по сравнению с таковыми после хирургического лечения (Р < 0,001).

Таким образом, сохранение в ходе операции задней капсулы является целесообразным, так как снижается риск развития вторичной глаукомы, иридо-витреокорнеальных сращений.

В результате проведенного хирургического лечения в 1-группе больных получены хорошие анатомические результаты (оптически чистый зрачок) в 97,7 % случаев (127 детей). Повышение остроты зрения достигнуто в 96,2% случаев (125 детей), бинокулярное зрение — в 14,6% (19 детей) (табл. 5).

Таблица 7 Интраоперационные осложнения у детей с ОВК при различных степенях синдрома ППГСТ

Таблица 8 Осложнения послеоперационного периода у детей с ОВК при различных степенях синдрома ППГСТ

3. Клинико-анатомические и функциональные особенности ОВК с

микрофтальмом

ОВК с микрофтальмом различной степени выявлены у 124 из 430 детей, что составило 28,8% от числа всех ОВК. По характеру помутнения частичные катаракты отмечены у 51 ребенка (41,1%), полные — у 73 (58,9%). При диагностике микрофтальма мы придерживались разработанной нами классификации полного и изолированного переднего микрофтальма. При полном микрофтальме диаметр роговицы и сагиттальная ось глаза были меньше возрастной нормы на 1,0 мм и более. Полный микрофтальм имел место у 116 детей (93,5%): I степени (укорочение ПЗО и диаметра роговицы на 1,0 — 2,0 мм) — у 50 детей (40,3%); II степени (укорочение ПЗО и диаметра роговицы на 2,1 — 3,0 мм) — у 49 (39,5%); III степени (укорочение ПЗО и диаметра роговицы на 3,1 мм и более) — у 17 (13,7%).

Изолированный передний микрофтальм отмечался у 8 (6,5%) детей. В этих случаях диаметр роговицы был меньше возрастной нормы на 1,0мм и более при нормальном сагиттальном размере глаза, уменьшение диаметра роговицы по отношению к здоровому глазу на 1,0 — 2,0 мм — изолированный передний микрофтальм I степени выявлен у 4 (3,2%) больных; на 2,1 мм — 3,0 мм — II степени — у 3 (2,4%); на 3,1 мм и более — III степени — у 1 (0,8%).

В этой группе преобладали частичные заднекапсулярные формы катаракт — 38 (30,6%) глаз и атипичные — 33 (26,6%), из них на 7 наблюдались задние синехии. Полные диффузные катаракты выявлены на 27 (21,8%) глазах, из них на 7 также отмечались задние синехии; пленчатые — на 8 (6,5%); передние полярные — на 4 (3,2%); полурассосавшиеся — на 4 (3,2%).

Источники:

, , ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как правильно красить глаза тушью и подводкой

Как правильно красить глаза тушью и подводкой  Голикова назвала критику со стороны Рошаля

Голикова назвала критику со стороны Рошаля  Визин глазные капли при беременности

Визин глазные капли при беременности  Вторичная катаракта видео

Вторичная катаракта видео  Визин классический инструкция по применению цена аналоги

Визин классический инструкция по применению цена аналоги  Легкий макияж для серо голубых глаз пошагово

Легкий макияж для серо голубых глаз пошагово