Клиническая картина осложненной близорукости

Клиническая картина осложненной близорукости.

|

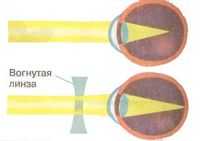

Клиническая рефракция — такое соотношение преломляющей силы отптической системы глаза с длиной оси глаза, при котором параллельные лучи, входящие в глаз, собираются точно на сетчатке (соразмерная, или э м м е т р о п и ч е с к а я, рефракция), впереди нее (м и о п и ч е с к а я рефракция, близорукое т ь) либо позади сетчатки (г и п е р м е т р о п и-ч е с к а я рефракция, дальнозоркость) при покое аккомодации. Близорукость. Клиническая картина. Жалобы на плохое зрение вдаль. При высокой прогрессирующей осложненной близорукости зрение плохо исправляется очками, появляются затруднения при чтении, ощущения летающих мушек перед глазами, иногда внезапное снижение зрения в результате кровоизлияния, отслойки сетчатки. Лечение. Подбор соответствующих (вогнутых) очковых линз для дали или постоянного ношения, общеукрепляющее лечение (витамины, тканевая терапия, рациональный режим труда и отдыха), лечение осложнений близорукости, В последнее время прибегают к хирургическому лечению миопии. Лечение. Назначение корригирующих линз (выпуклых) для постоянного ношения или для работы. Астигматизм. Комбинация в одном глазу однородной рефракции различной силы или различных видов рефракции (близорукость в одном меридиане и дальнозоркость — в другом). Клиническая картина. Жалобы на плохое зрение вдаль и вблизи, не корригируемое сферическими стеклами, утомляемость при чтении и работе на близком от глаз расстоянии, упорные блефароконъюнктивиты. Лечение. Подбор цилиндрических или комбинированных сфероцилиндрических линз для постоянного ношения. Лечение блефароконъюнктивита. В последние годы прибегают к хирургическому лечению — кератомилезу. Пресбиопия. Возрастное ослабление аккомодации, обусловленное склеротическим уплотнением хрусталика. Клиническая картина. Ухудшение зрения вблизи при полном сохранении зрения вдаль, распознавание мелких предметов облегчается при отодвигании их от глаз. Утомляемость, головные боли при чтении. При эмме-тропической рефракции наступает в возрасте 40—45 лет, при дальнозоркости — значительно раньше, при близорукости — позже. Ледени е. Подбор оптических стекол для работы на близком расстоянии с учетом рефракции. |

1) зрительная работа на близком расстоянии в сочетании с ослабленной аккомодацией;

2) наследственная обусловленность близорукости;

3) воздействие внутриглазного давления (ВГД) на ослабленную склеру.

Классификация. Выделяют такие виды миопии:

I. В зависимости от степени выраженности:

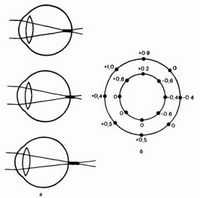

1. Слабая (от-0,25 до-3,0 дптр).

2. Средняя (от -3,25 до -6,0 дптр).

3. Высокая (свыше -6,0 дптр).

II. В зависимости от клинического течения:

1. Непрогрессирующая (стационарная).

2. Прогрессирующая.

Непрогрессирующая миопия - это аномалия рефракции, которая клинически проявляется снижением зрения вдаль, хорошо корригируется и не требует лечения. Если в течение года степень миопии увеличивается более чем на 1,0 дптр, миопия считается прогрессирующей. Постоянное прогрессирование (степень миопии продолжает увеличиваться всю жизнь) называется злокачественной близорукостью, или миопической болезнью. Это уже заболевание, которое требует лечения и приводит к инвалидности по зрению. Клиническая картина миопии связана с наличием первичной слабости аккомодации, перенапряжением конвергенции и растяжением глазного яблока, которое происходит после остановки роста глаза (после 10-12 лет) и приводит к анатомическим и физиологическим изменениям в глазу. Наибольший риск развития близорукости наблюдается в возрасте от 8 до 20 лет.

Так как миоп рассматривает предметы только на близком расстоянии, то глаз постоянно вынужден конвергировать. При этом его аккомодация находится в покое. Несоответствие конвергенции и аккомодации может приводить к утомлению внутренних прямых мышц и возникновению зрительного утомления - мышечной астенопии (у миопов возникают головная боль и утомляемость глаз во время работы), а также к развитию гетерофории, монокулярного зрения и расходящегося содружественного косоглазия.

Передне-задняя ось глаза при миопии может удлиняться до 30-32 мм и более. Растяжение глазного яблока приводит к расширению глазной щели, в результате чего

создается впечатление небольшого пучеглазия. Склера истончается, особенно в области прикрепления латеральных мышц и около края роговицы, что можно видеть невооруженным взглядом по синеватому оттенку склеры из-за просвечивания сосудистой оболочки. Иногда могут возникать передние стафиломы склеры. Роговица также растягивается и истончается. Передняя камера глаза углубляется. Может наблюдаться дрожание радужной оболочки (иридодонез). В стекловидном теле возникает деструкция или разжижение - фибриллы стекловидного тела утолщаются, распадаются, склеиваются между собой с образованием конгломератов. Тень от таких клеток на сетчатке в растянутом близоруком глазу больше, чем в глазах с другой рефракцией, поэтому близорукие люди часто жалуются на «летающие мушки» (muscae volitantes), «нити», «мотки шерсти» перед глазами. На глазном дне в зависимости от генеза и степени миопии возникают следующие изменения: околодисковые световые дуговые рефлексы; миопические конусы; задние стафиломы (ложные и истинные); изменения в области желтого пятна сетчатки; периферические дегенерации сетчатки; отслойка сетчатки.

Миопический конус представляет собой небольшой ободок в виде серпа у височного края диска зрительного нерва, который возникает в результате растяжения склеры и атрофии слоя пигментного эпителия, расположенного около диска. Пигментный эпителий сетчатки и сосудистая оболочка отстают от края диска зрительного нерва, и растянутая склера просвечивает через прозрачную сетчатку.

Ложная стафилома возникает вследствие увеличения миопических конусов, которые охватывают диск зрительного нерва в виде кольца (чаще неправильной формы). При высокой степени миопии образуются выпячивания области заднего полюса глаза - истинные стафиломы.

В результате растяжения заднего отрезка глазного яблока в сосудистой оболочке образуются трещины в виде желтоватых или беловатых полосок, затем на сетчатке появляются дегенеративные изменения в виде белых полиморфных, часто сливающихся между собой очагов с глыбками (скоплениями) пигмента, - происходит обесцвечивание глазного дна. Растяжение глазного яблока сопровождается повышенной ломкостью кровеносных сосудов, что приводит к кровоизлияниям (геморрагиям) в сетчатую оболочку и к возникновению впоследствии хориоретинальных очагов. Образование в области желтого пятна грубого пигментного очага на месте кровоизлияния (пятно Фукса) является причиной выраженного снижения остроты зрения, появления у больных метаморфопсий (искривления видимых объектов).

Эти изменения носят название миопической хориоретинальной дистрофии. Кровоизлияния в стекловидное тело приводят к его помутнению; могут наблюдаться отслойка стекловидного тела, развитие осложненной катаракты.

Близорукость может сопровождаться патологическими изменениями и на крайней периферии глазного дна - периферической хориоретинальной дистрофией, которая нередко служит причиной разрыва сетчатки и ее отслойки (в 60 % случаев отслойка сетчатой оболочки возникает в близоруких глазах). Большое значение имеет выявление лиц с повышенным риском развития миопии. В эту группу входят дети, у которых близорукость уже возникла; с ними проводят специальные упражнения для тренировки аккомодации.

Для нормализации аккомодационной способности используют 2,5 % раствор мезатона или 0,5 % раствор тропикамида, который закапывают в конъюнктивальный мешок по 1 капле в оба глаза на ночь в течение 1-1,5 месяца (желательно в периоды наибольшей зрительной нагрузки). При относительно повышенном ВГД дополнительно назначают 0,25 % раствор тимолола малеата по 1 капле на ночь, что позволяет примерно на 1/3 снизить давление в течение 10-12 ч (А.В. Свирин, В.И. Лапочкин, 2001).

Важно также соблюдать режим труда. При прогрессировании миопии необходимо, чтобы на каждые 40-50 мин чтения или письма приходилось не менее 5 мин отдыха. При близорукости выше 6,0 дптр время зрительной нагрузки следует сократить до 30 мин, а отдых увеличить до 10 мин. Предупреждению прогрессирования и осложнений миопии способствует применение медикаментозных средств (витаминно-минеральные комплексы, препараты, улучшающие гемодинамику, и др.).

Обязательно диспансерное наблюдение: при слабой и средней степени миопии - 1 раз в год, при высокой степени - 2 раза в год. Первостепенное значение для предупреждения прогрессирования и развития осложнений близорукости имеет профилактика, которая должна начинаться в детском возрасте.

Выделяют первичную профилактику (предупреждение развития близорукости) и вторичную (задержка прогрессирования уже возникшей близорукости). Основу профилактики составляют:

1. Раннее выявление миопии и диспансеризация выявленных пациентов.

2. Своевременная рациональная коррекция миопии.

3. Создание условий для занятий, которые соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, правильное обучение детей чтению и письму (игрушки, картинки, буквы должны быть не ближе 30 см от глаз).

4. Оздоровление, общее укрепление и физическое развитие организма, выявление и лечение сопутствующих заболеваний.

5. Ограничение зрительной нагрузки и правильное чередование труда и отдыха.

При миопии слабой степени рекомендуется полная коррекция, равная степени

миопии. Очковой коррекцией можно пользоваться только при необходимости.

При миопии средней и особенно высокой степени назначается постоянная коррекция, величину которой для дали и для близи определяют в зависимости от переносимости пациента. Назначают две пары очков - для дали (полная коррекция), для работы на близком расстоянии - очки с линзами на 1,0-3,0 дптр слабее или бифокальные очки.

При постоянном или периодическом расходящемся косоглазии показана полная и постоянная коррекция. vse-zabolevaniya.ru

| Медико-социальная экспертиза и инвалидность при близорукости (миопии) Высокая близорукость занимает ведущее место среди причин инвалидности лиц с заболеваниями глаз. Сложность решения задач медико-социальной экспертизы при высокой близорукости объясняется недостаточной изученностью ее этиологии и патогенеза, многообразием форм и видов осложнений, особенностями зрительного восприятия при этой патологии. Более чем в 80 % случаев к инвалидности приводят дегенеративно-дистрофические формы близорукости. Предрасполагающим фактором в их развитии является нарушение кровообращения в сосудах сетчатой и сосудистой оболочек, а также в магистральных сосудах. Способствуют прогрессированию различных форм миопии ослабление аккомодации, патология склеры и генетическое предрасположение. Дегенеративно-дистрофические изменения в оболочках глаз и нарушение деятельности мышц возникают главным образом под воздействием инфекции, интоксикации, травм глаза и головы, при сосудистых заболеваниях, нейрогуморальных и эндокринных нарушениях. Клинический прогноз при миопии определяется главным образом патогенетической формой заболевания. Он благоприятен при стационарной, околодисковой форме близорукости и менее благоприятен при прогрессирующей, преимущественно заднеполюсной, форме. Особенно неблагоприятен прогноз при влажном типе дистрофических изменений в макулярной зоне. Нарушение зрительных функций при миопии выражается прежде всего в снижении остроты зрения вдаль и нарушении сумеречного зрения. В дальнейшем, по мере прогрессирования заболевания, снижается и световая адаптация, нарушается цветовое зрение, появляются центральные, парацентральные скотомы; при близорукости свыше 15,0 дптр часто возникает расстройство бинокулярного, стереоскопического и глубинного зрения вдаль; при близорукости свыше 20,0 дптр значительно уменьшается объем аккомодации. Длительная сохранность фотопического зрения вблизи благоприятно влияет на развитие компенсации при миопии. При оценке состояния трудоспособности следует обращать особое внимание на клиническую картину заболевания, его форму и стадию, наличие осложнений, время их возникновения, выраженность компенсации, возраст больного, его установку на труд. Учитывая высокие возможности компенсации, лица с близорукостью до 10,0 дптр без выраженного ее прогрессирования, занятые квалифицированным умственным или физическим трудом, а также выполняющие счетно-канцелярскую и административно-хозяйственную работу, признаются, как правило, трудоспособными. Вместе с тем лица с прогрессирующей близорукостью при развитой или далеко зашедшей стадиях заболевания, характеризующихся гемодинамическими сдвигами, что чаще всего наблюдается при миопии от 10,0 до 15,0 дптр, нуждаются в освобождении от работ, связанных с тяжелым или средним (постоянным) физическим напряжением, резкими наклонами головы, вынужденной рабочей позой, с сотрясением туловища и вибрацией, воздействием лучистой энергии и ультразвука, опасностью воздействия нейротропных и токсических веществ, а также значительным нервно-психическим напряжением. Однако больным с этим вариантом миопии доступны широкий круг работ в сфере умственного, счетно-канцелярского труда умеренного объема и некоторые виды физического труда без воздействия вышеуказанных неблагоприятных факторов. В тех случаях, когда больной с развитой, и особенно далеко зашедшей, стадией заболевания выполняет абсолютно противопоказанный для него труд и перевод его по состоянию здоровья на другую работу сопровождается снижением квалификации или уменьшением объема производственной деятельности, имеются основания для определения ему III группы инвалидности. и, как правило, признаются инвалидами III группы. II группа инвалидности определяется при тяжелых осложнениях, обусловленных миопией, когда зрение снижается до 0,08 с коррекцией на лучше видящем глазу, при рецидивирующих кровоизлияниях, двусторонней отслойке сетчатки и других тяжелых осложнениях. I группа инвалидности при осложненной близорукости определяется редко — при тяжелых двусторонних изменениях, приводящих к стойкому снижению зрения до 0,03 (с полной коррекцией). Чаще всего наблюдается у больных с компликатной (осложненной) катарактой при невозможности оперативного лечения или отказе больных от операции, при отслойке сетчатки или при обширных очаговых изменениях в центральной части глазного дна. Причина инвалидности при близорукости, как правило, устанавливается «общее заболевание». Однако, если на МСЭ направляются лица молодого возраста, еще не работавшие или проработавшие всего несколько лет, но со старыми стойкими дегенеративно-дистрофическими изменениями в глазу, устанавливается «инвалидность с детства». Прогрессирующая близорукость входит в список профессиональных заболеваний у лиц, работа которых связана с постоянным напряжением зрения при точной, мелкой работе, например гравер, спектроскопист, картограф. Однако необходимо иметь в виду, что нередко прогрессирование близорукости и появление осложнений может наблюдаться при этом заболевании спонтанно и не быть связанным с условиями труда. Ввиду этого при экспертизе трудоспособности следует учитывать стаж работы, условия труда. Так как изменения в тканях глаза при высокой миопии носят в основном дегенеративно-дистрофический характер, возможности медицинской реабилитации ограничены. Вместе с тем создание благоприятных гигиенических условий, правильная, оптимальная коррекция, тренировка мышечного аппарата глаз у лиц молодого возраста, иногда своевременное оперативное лечение (фотокоагуляция при кистозной дегенерации сетчатки, склеропластические операции) могут предупредить дальнейшее развитие близорукости и обеспечивают возможность длительного продолжения работы по специальности. В тех случаях, когда обычная коррекция не позволяет достигнуть высокой остроты зрения, в показанных случаях применяется контактная коррекция. Если средства и способы медицинской реабилитации оказываются неэффективными, особое значение приобретает профессиональная, а при невозможности ее осуществления — социально-трудовая реабилитация. Больного с высокой осложненной миопией необходимо оградить от неблагоприятных условий трудовой деятельности и создать благоприятные условия для зрительной работы. Особое значение в подобных случаях приобретает уровень освещенности. Большинство больных предпочитают высокие уровни освещенности — 500 — 700 лк. Однако при значительном повреждении фотопического аппарата зрения, что проявляется повышенной чувствительностью к свету, снижением цветовой чувствительности и световой адаптации, больным легче трудиться в условиях освещенности, не превышающей 300 лк. При этом необходимо обеспечить не только достаточное количество света, но и надлежащее его качество: отсутствие прямой и отраженной блескости, правильное распределение света на рабочем месте (отсутствие теней), отсутствие значительных колебаний освещенности в течение дня. Своевременно предпринятое лечение, соблюдение санитарно-гигиенических условий зрительной работы способствуют профилактике тяжелого нарушения зрения при миопии. Принимая во внимание, что 75 % больных с высокой близорукостью становятся инвалидами в связи с неправильным выбором профессии в молодом возрасте, с целью профилактики инвалидности при этом заболевании рекомендуется обращать внимание на рациональное трудоустройство и своевременное обучение или переобучение. Источник |

www.invalidnost.com |

Клиническая классификации близорукости.

2-е изд., перераб. и доп. — М.: Медицина, 1999. — 286 с.: ил. – ISBN 5-225-02764-4.Во втором издании представлены новые материалы по всем разделам проблемы миопии. Обобщены данные о закономерностях рефрактогенеза, механизме близорукости, ее патофизиологических и клинических особенностях. Четко разделены две разные по происхождению, течению и исходам формы близорукости. Приведены новые данные о метаболизме склеры и ее биофизических особенностях при прогрессирующей миопии. Основное внимание уделено обоснованию и подробному описанию широкого комплекса мер по лечению и профилактике близорукости. Содержание:Оптическая система и статическая рефракция глазаПростая и сложная оптические системы.Оптическая система глаза.Физическая и клиническая рефракция глаза.Статистическая рефракция глаза. Эмметропии и аметропии.Динамическая рефракция глаза. Ее особенности при эмметропии, гиперметропии и миопииАккомодация как основной механизм динамической рефракции глаза.Объем и область, или ширина, аккомодации.Аккомодация и конвергенция.Основные зоны динамической рефракции глаза.Общие закономерности рефрактогенезаВозрастные изменения оптической системы глаза.Структура и возрастная динамика статической рефракции глаза.Компонентный анализ рефрактогенеза.Частота, структура и возрастная динамика миопии.Анатомо-оптические, физиологические и функциональные особенности глаз при миопииАнатомо-оптические особенности.Физиологические особенности.Аккомодация.Связь между аккомодацией и конвергенцией.Гетерофория.Гемодинамика глаза.Гидродинамика глаза.Аберрации оптической системы глаза.Функциональные особенности.Острога зрения.Поле зрения.Световая чувствительность.Биоэлектрическая активность глаза.Механизм развития близорукостиКраткий очерк развития взглядов на происхождение миопии.Значение аккомодации в происхождении миопии.Генетические факторы в развитии миопии.Роль склеры в патогенезе и прогрессировании близорукости.Значение нарушений гемодинамики в развитии миопии и ее прогрессировании.Общее состояние организма и миопия.Значение аутоиммунных факторов в прогрессировании миопии и развитии осложнений.Распространение близорукости и ее связь с природно-географическими факторами.Трехфакторная теория происхождения миопии.Обследование лиц с близорукостьюОпределение остроты зрения.Исследование сред глаза и глазного дна.Определение статической рефракции.Исследование аккомодации и динамической рефракции.Другие исследования.Клиническая классификация близорукостиКлиника близорукости.Общая симптоматология и клиническое течение близорукости.Конусы и стафиломы.Хориоретинальные изменения.Изменения стекловидного тела.Миопия и отслойка сетчатки.Беременность и миопия.Прогнозирование течения миопии.Лечебные меры при близорукостиОптическая коррекция.Физические и медикаментозные воздействия на аппарат аккомодации.Медикаментозные препараты в профилактике прогрессирования миопии и лечении ее осложнений.Хирургические вмешательства при миопии.Хирургические вмешательства на хрусталике.Операции на роговице.Лазерные воздействия на роговицу.Склеропластические операции.Безоперационный метод укрепления склеры.Последовательность использования склероукрепляющих методов.Занятия физической культурой и спортом при близорукости.Специальные упражнения.Профессиональная ориентация подростков с близорукостью.Профилактика близорукостиПрофилактические меры общемедицинского и гигиенического характера.Упражнения, выполняемые на уроках в школе для профилактики зрительного утомления и близорукости.Тренировочные упражнения для цилиарной мышцы, рекомендуемые лицам с повышенным риском возникновения близорукости.Офтальмоэргономические мероприятия в профилактике зрительного утомления и профессиональной близорукости.Список литературы

www.twirpx.com

В разработанной нами новой клинической классификации приобретенной миопии учтены основные элементы классификации рефракции А. И. Дашевского и классификации миопии Б. Л. Радзиховского и Е. И. Кузиной. Мы выделяем вид миопии, генез, степень миопии, стадию, характер анатомического изменения.

Классификация приобретенной миопии.Наследственная, или дегенеративная, миопия имеет всегда семейный характер, передается и по доминантному, и по рецессивпому типу.

Врожденная миопия может быть следствием вирусных, микробных и других заболеваний матери в первые 3—6 мес беременности. Миопия возникает в таких случаях подобно другим аномалиям развития (Mann, 1947; Badtke, 1952; Frangois, 1973). Как известно, конгенитальная миопия не прогрессирует.

Транзиторная миопия (симптоматическая) наблюдается не так редко. Под транзиторной симптоматической миопией обычно понимают усиление рефракции хрусталика, возникшее вследствие воздействия различных факторов, главными из которых являются заболевания и лекарственные вещества. Этот вид миопии описал Horner еще в прошлом веке при сахарном диабете.

Транзиторная миопия возникает при приеме диуретиков , сульфаниламидов, нейролептиков, ганглиоблокаторов, что можно объяснить аллергической реакцией (отеком) цилиарного тела.

Monkade и соавторы (1967) рассматривают этот вид миопии как спастическую. Они наблюдали ее после назначения супрамида, аспирина. Так как усиление парасимпатической иннервации ведет к спазму аккомодационной мышцы, ослабляющемуся после ретробульбарной инъекции кокаина, авторы объясняют это явление прямым раздражением цилиарной мышцы. В то же время они упоминают как о возможных причинах об изменении рефракционного коэффициента преломления и уменьшении продукции камерной влаги.

В нашей классификации полностью сохранен генез миопии по А. И. Дашевскому, внесены изменения в распределение стадии — в спазматической стадии выделена ранняя и поздняя псевдомиопия соответственно клиническому опыту, показавшему легкую излечимость ранней и трудную — поздней псевдомионии. Кроме того, вместо дегенеративной стадии отражена осевая осложненная, В целом классификация охватывает все виды миопии, подробно отражает развитие приобретенной миопии (ложной и осевой) с учетом ведущей роли спазма аккомодации в ее генезе.

Наша классификация приобретенной миопии является для врача стимулом к действию, так как он должен определить: 1) какая миопия имеет место — первичная или вторичная; 2) наличие спазма аккомодации, превращающего эмметропию или гиперметропию в ложную миопию или при истинной миопии повышающего ее степень (в диоптриях). Ответы на эти вопросы предопределяют лечебную тактику врача.

lzrenie.ru

Клиническая рефракция.

Клиническая рефракция. Положение заднего главного фокуса оптической системы глаза в состоянии покоя аккомодации по отношению к сетчатке характеризует клиническую рефракцию. Возможны три варианта положения этого фокуса : 1) задний главный фокус оптической системы глаза совпадает с сетчаткой, т. е. падающие на глаз параллельные лучи от предметов собираются на его сетчатке это состояние называется эмметропией, или соразмерной клинической рефракцией. Эмметропы хорошо видят и вдаль, и вблизи; 2) задний главный фокус оптической системы глаза не совпадает с сетчаткой, а располагается перед ней это миопия (близорукость), или сильная клиническая рефракция. Миопы хорошо видят вблизи и плохо вдали; 3) задний главный фокус оптической системы глаза не совпадает с сетчаткой, а располагается как бы за ней (в мнимом пространстве) это гиперметропия (дальнозоркость, гиперопия), или слабая клиническая рефракция. Гиперметропы (гиперопы), как правило, хорошо видят вдали и хуже вблизи. Обе эти разновидности клинической рефракции (миопия, гиперметропия) в отличие от эмметропии считаются аметропией. Кроме того, аметропии имеют разновидность в виде астигматизма ( стигма точка, а отрицание). Астигматизм характеризуется разной силой преломления оптических сред глаза во взаимно перпендикулярных меридианах (осях).

Каждый вид клинической рефракции характеризуется определенным положением в пространстве так называемой дальнейшей точки ясного видения (punctum remotum), из которой исходят световые лучи, после преломления в оптической системе глаза собирающиеся на сетчатке: 1) дальнейшая точка ясного видения эмметропа находится впереди глаза как бы в бесконечности (дальше 5 м), так как на его сетчатке собираются параллельные лучи; 2) дальнейшая точка ясного видения миопа располагается на каком-то конечном расстоянии перед глазом, что зависит от величины преломляющей силы оптической системы и длины оси глаза. С увеличением степени близорукости дальнейшая точка ясного видения приближается к глазу; 3) дальнейшая точка ясного видения гиперметропа не может быть перед глазом на каком-либо конечном или бесконечном расстоянии, так как он в состоянии собрать на сетчатке лучи, которые образовали бы сходящийся, а не расходящийся пучок еще до того, как они попали в этот глаз. Воображаемая точка пересечения этих расходящихся лучей находится в мнимом отрицательном пространстве, т. е. как бы за глазом.

www.bolezni-glaza.ruСледующие статьи

- Болезни мышц век. Болезни сетчатки, связанные с нарушением кровообращения. Болезни уха и их влияние на орган зрения.

- Прочие препараты. Прямая офтальмоскопия. Псевдоневрит.

- Анатомия головного мозга. Анатомия и физиология сетчатки. Анатомия органа зрения Дородонова Оля.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как лечить катаракту глаза биоптроном

Как лечить катаракту глаза биоптроном  Как наносить подводку для глаз

Как наносить подводку для глаз  Где оперировать катаракту

Где оперировать катаракту  Подводка для глаз пупа цена

Подводка для глаз пупа цена  Клоран для снятия макияжа с глаз

Клоран для снятия макияжа с глаз  Вторичная катаракта после замены хрусталика причины

Вторичная катаракта после замены хрусталика причины