Слеза и её функции

Слеза представляет собой стерильную, прозрачную, слегка щелочную (рН 7,0–7,4) жидкость, состоящую на 99% из воды и приблизительно на 1% из органических (иммуноглобулины, лизоцим, лактоферрин) и неорганических веществ (главным образом солей натрия, магния и кальция). В конъюнктивальном мешке - щелевидной полости между задней поверхностью век и передней поверхностью глазного яблока - содержится около 6-7 мкл слезной жидкости.

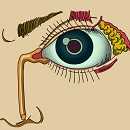

Слезный аппарат глаза состоит из слезопродуцирующей (главные и добавочные слезные железы) и слезоотводящей (слезные точки, слезные канальцы, слезный мешок и носослезный канал) частей.

Главные слезные железы находятся под верхне-наружным краем глазницы и обеспечивают в основном рефлекторное слезоотделение в ответ на раздражение (например, при попадании инородного тела, роговичном синдроме). Добавочные железы Вольфринга и Краузе находятся в конъюнктиве хрящей век и осуществляют основную (базальную) слезопродукцию. В образовании слезной жидкости также участвуют бокаловидные клетки конъюнктивы, наибольшее количество которых содержится в слезном мясце, крипты Генле в складках конъюнктивы, железы Манца в конъюнктиве вокруг роговицы, мейбомиевы железы в толще хрящей век, сальные железы Цейса и потовые железы Молля в области волосяных фолликулов ресниц.

Выделяющаяся слезная жидкость, омывая переднюю поверхность глаза, оттекает во внутренний угол глаза и через точечные отверстия (слезные точки) попадает в верхний и нижний слезные канальцы. Эти канальцы ведут в слезный мешок, откуда через носослезный канал – в носовую полость.

Передняя поверхность глаза покрыта слезной пленкой. Ее утолщения по заднему краю нижнего или верхнего века называются слезными менисками. Для полноценного выполнения своих функций слезная пленка должна постоянно обновляться. В основе этого процесса лежат периодические нарушения её целостности из-за имеющих место в норме испарения слезы и слущивания эпителия роговицы. Участки передней поверхности глаза, лишившиеся слезной пленки в результате этих естественных процессов, стимулируют мигательные движения век, которые восстанавливают это защитное покрытие и сдвигают в нижний слезный мениск отшелушившиеся клетки. Во время мигательных движений активизируется «насосная» функция слезных канальцев, благодаря чему происходит отведение слезы из конъюнктивальной полости. Таким образом, обеспечивается нормальная стабильность прероговичной слезной пленки.

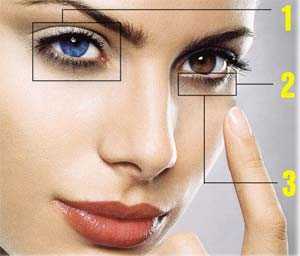

Слезная пленка состоит из 3-х слоев (см. рисунок):

1 - наружный (липидный) - толщина около 0,11 нм;

2 - средний (водянистый) – 7 нм;

3 - внутренний (муциновый) - 0,02-0,05 нм.

Продуцируемый мейбомиевыми железами и железистыми клетками Цейса и Молля липидный слой выполняет защитную функцию, препятствует испарению подлежащего слоя с поверхности глаза. Еще одним важным свойством является улучшение оптических свойств роговицы. Дисфункция липидного слоя может приводить к повышенной испаряемости слезы.

Водянистый слой, образуемый дополнительными слезными железами Краузе и Вольфринга, обеспечивает доставку к эпителию роговицы и конъюнктивы кислорода и питательных веществ, удаление продуктов их жизнедеятельности и отмерших клеток, антибактериальную защиту благодаря содержащимся в нем иммуноглобулинам, лизоциму, лактоферрину, удаление инородных тел с поверхности роговицы. Дефицит этого слоя приводит к снижению слезопродукции.

Бокаловидные клетки конъюнктивы, крипты Генле и железы Манца продуцируют муциновый (слизистый) слой, который благодаря своим гидрофильным свойствам позволяет удерживать слезную пленку на поверхности роговицы. Недостаточность этого слоя может приводить как к снижению слезопродукции, так и к усилению испаряемости слезы.

Слеза – это стерильная, прозрачная, слегка щелочная жидкость, которая состоит на 99% из воды и 1% органических и неорганических веществ. К органическим относиться: иммуноглобулины, лактофферин и лизоцим. К неорганическим: соль натрия, магния и кальция. Приблизительно 6-7 мкл жидкости находится в мешке конъюнктивиты, то есть в полости промеж задней поверхности век и передней поверхности яблока глаза.

Аппарат слезы глаза состоит из:

Основные железы слезы располагаются под верхним наружным краешке глазницы, и способны обеспечить рефлекс слезоотделения в ответ на раздражительный источник, к примеру, когда попадает инородный предмет, или наблюдает роговичный синдром. Дополнительные железы Вольфринга и Краузе располагаются в конъюнктиве век, и могут обеспечить основу слезопродукции. При образовании жидкости также принимают участие:

Выделяющаяся жидкость слезы, полностью покрывает переднюю глазную поверхность, стекает во внутреннюю сторону глаза, и пройдя через точечные отверстия, они же точки, попадает в верхние и нижние канальцы. Дальше канальцы идут в слезной мешок, попадая из носослезной полости в носовую.

Передняя часть глаза покрыта пленкой слезы. Если она утолщается по заднему краешку века, то называется слезы. Для того, чтобы полноценно выполнить свои функции, пленка должна обновляться постоянно. В фундаменте такого процесса лежит периодическое нарушение ее целостности, благодаря имеющемуся месту в нормальном испарении и слущивания роговичного эпителия. Участок передней части глаза, который лишился пленки, в период этого естественного процесса, стимулирует мигание век, благодаря которым восстанавливается защитное покрытие, и сдвигается в нижний мениск отшелушившиеся клетки. Во время процесса мигания становиться активной функция «насоса» слезного канальца, из – за чего она уходит в полость конъюнктивы. Благодаря этому, прероговичная пленка становится стабильной.

Пленка слезы состоит:

Функцией липидного слоя является защита, то есть препятствие испарения подлежащего слоя с участка глаза. Этот слой возможен благодаря железам мейбомиевым, клеткам Цейса и Молля. Еще одним важнейшим свойством является повышение свойств оптики глазной роговицы. Если нарушить липидный слой, то это приведет к повышенному показателю испаряемости слезы.

Водянистый слой обеспечивает множество функций:

Если нарушить деятельность данного слоя, то снизиться слезопродукция. Слизистый слой может удержать пленку на роговичной поверхности. Этот слой появляется благодаря наличию бокаловидных конъюнктивных клеток, желез Манца и криптов Генле. При нарушении слоя снижается слезопродукция, и усиливается слезная испаряемость.

Слезные органы – это целая система, ответственная за продукцию и отток слезы (слезной жидкости), которая играет важнейшую роль в функционировании глаза. Слезные органы можно подразделить на две группы: слезосекреторные и слезоотводящие.

Что такое слеза?

Слеза – это специальная прозрачная солоноватая жидкость со слабощелочной реакцией, постоянно омывающая поверхность глазного яблока, продуцируемая слезными железами, одной большой и множеством добавочных маленьких, и играющая важную роль в нормальном фунционировании глаза.

Состав слезы

В химический состав слезной жидкости входят: вода (до 98%), неорганические соли в виде электролитов (до 2%), а также небольшое количество белков, липидов, мукополисахаридов и других органических компонентов.

Слеза в норме в виде слоистой плёнки покрывает переднюю поверхность роговицы, обеспечивая её идеальную гладкость и прозрачность. В состав этой прекорнеальной слезной пленки входит поверхностный липидный слой, соприкасающийся с воздухом, водный слой, содержащий муцин, и мукоидный слой, соприкасающийся с эпителием роговицы. Поверхностный липидный слой состоит из секрета мейбомиевых желез и защищает от испарения нижележащий водный слой. Сам водный слой непосредственно образуется из секрета слезной железы и добавочных слезных желез. Мукоидный слой выполняет связующую функцию между эпителием роговицы и водным слоем.

Функции слезы

Слеза играет важную защитную функцию. Она постоянно увлажняет поверхность конъюнктивы и, самое главное, роговицы, что улучшает её оптические свойства.

Для роговицы слеза выполняет также и трофическую функцию, т.к. находящиеся в её составе растворенные соли, белковые и липидные фракции питают роговицу. В составе слезы находятся специальные антибактериальные вещества (лизоцим), которые обеспечивают её бактерицидные свойства. Защитная функция слезы проявляется и в механическом удалении попавших на глаза инородных веществ. С током слезы они вымываются с поверхности глазного яблока. В норме за сутки добавочными слезными железами выделяется до 1 мл слезной жидкости, чего вполне достаточно для равномерного распределения по всей поверхности и увлажнения глазного яблока. При попадании в глаз инородных веществ, избыточного раздражения светом, ветром или температурой, при определенных эмоциональных состояниях начинает функционировать основная большая слезная железа.

Слезные железы

В слезосекреторных органах выделяют слезную железу и добавочные мелкие слезные железы, располагающиеся в конъюнктивальном своде. Слезная железа находится под верхним веком, в верхне-наружном отделе. В ней выделяют орбитальную верхнюю и палпебральную нижнюю части. Эти две части железы разделены сухожилием мышцы, поднимающей верхнее веко. Орбитальная часть слезной железы находится в специальной костной ямке в верхне-наружной стенке глазницы. В сумме в верхнем конъюнктивальном своде открываются около 10 выводных протоков главных слезных желез.

Кровоснабжается слезная железа слезной артерией, ветвь глазной артерии. Отток крови осуществляется через слезную вену.

Основная роль в регуляции продукции слезной жидкости принадлежит парасимпатическим нервным волокнам в составе лицевого нерва. Слезная железа также иннервируется ветвями тройничного нерва и симпатическими волокнами от верхнего шейного симпатического узла.

К добавочным железам, участвующим в образовании слезы, относятся 3 группы желез.

1)Железы с жировым секретом: мейбомиевы железы, находящиеся на хрящевой пластинке, и железы Цейса, находящиеся в области волосяных фолликулов ресниц.

2)Железы с водным секретом: железы Краузе в конъюнктиве хряща, железы Вольфринга в конъюнктиве хряща и на краю хрящевой пластинки; железы Молля в области волосяных фолликулов ресниц.

3)Железы со слизистым секретом: бокаловидные клетки и гранулосодержащие железы, находящиеся в конъюнктиве глазного яблока и хряща; Крипты Генле, располагающиеся в складках конъюнктивы; железы Манца, находящиеся в лимбальной конъюнктиве.

Слезоотводящие органы

Строение слезных органов человека

Строение слезных органов человека

Отток слезной жидкости обеспечивается сложной системой анатомических образований.

Узкая полоска слезы между задней поверхностью ребра века и глазным яблоком, называется слезным ручьем. Слезная жидкость далее скапливается в виде слезного озерца у внутреннего угла глаза, где находятся слезные точки, которые вы легко можете увидеть, - верхняя и нижняя соответственно векам. Эти точки открывают вход в слезные канальцы, которые несут слезу, чаще объединившись, в слезный мешок, который продолжается книзу в носослёзный канал. Этот канал открывается отверстием уже внутри носа.

Поэтому при закапывании определённых лекарств иногда ощущается их вкус: они с током слезы попадают в нос, а затем и в рот.

Слезные канальцы вначале имеют вертикальный ход около 2 мм длиной, а затем продолжаются в горизонтальном направлении (8 мм). Основной отток слезы – 70%- происходит черех нижний слезный каналец.

Слезные канальцы открываются общим канальцем в слезный мешок. В месте входа общего слезного канальца в слезный мешок находится слизистая складка – клапан Розенмюллера, который препятствует обратному току, рефлюксу, слезы из мешка. Слезный мешок длиной 5-10 мм располагается вне полости глазницы в костной слезной ямке между двумя передним и задним костными слезными гребнями. Отток слезы из слезного озерца происходит по насосному механизму: при моргании под действием градиента давления, созданному орбикулярной мышцей и фасцией слезного мешка, слеза оттекает через слезные канальцы в слезный мешок, а затем и в носослезный канал. Открывается носослезный проток в нижнем носовом ходу, при этом он частично прикрыт слизистой складкой - клапаном Хаснера. Обструкция на пути носослезного протока может привести к растягиванию и последующему воспалению слезного мешка.

Симптомы поражения

Поражения слезных органов разнообразны.

Ощущение сухости, жжения, чувство инородного тела, «песка» в глазу может встречаться при гипофункции слезной железы, когда вырабатывается недостаточное количество столь важной и необходимой для глаза слезы. А слезотечение, наоборот, может наблюдаться при нарушении оттока слезной жидкости. Причём причина нарушения оттока слеза может находиться на любом уровне: от внутреннего края нижнего века и проходимости слезных точек, до состояния слезных канальцев или носослезного канала.

Наиболее часто при хронической задержке оттока слезной жидкости воспаляется слезный мешок, при этом появляется припухлость и покраснение у внутреннего края глаза. Сама слезная железа воспаляется чаще при специфических поражениях железистых органов.

Диагностика

Наружный осмотр дает представление о положении и состоянии век. Пальпация области слезного мешка может быть болезненной при его воспалении. При выворачивании верхнего века палпебральная часть слезной железы становится доступной для внешнего осмотра за щелевой лампой. Дальнейшая биомикроскопия глаза позволяет оценить состояние слезных точек, степень увлажнения конъюнктивы и роговицы. Проба с бенгальским розовым (специальный краситель) поможет выявить нежизнеспособные эпителиальные клетки, возникшие как результат недостаточности функции слезных желез.

Для оценки проходимости слезных каналов проводят промывание слезных путей, при этом в норме стерильная вода, введенная в слезную точку попадает в нос, рот. Проба с флюоресцеином также призвана оценить проходимость слезоотводящей системы, при этом в норме закапанный в конъюнктивальный мешок флюоресцеин – специальный краситель – через несколько секунд выделяется из полости носа.

При подозрении на нарушение проходимости слезных путей выполняют рентгенологическое исследование со специальным контрастным веществом, которое точно покажет уровень и степень обструкции органов оттока слезы (контрастная дакриоцистография).

Для оценки скорости продукции слезной жидкости проводят тест со специальными полосками, которые закладывают за нижнее веко и по скорости их смачивания слезой определяют функциональное состояние слезной железы (Проба Ширмера). При скорости смачивания менее 1мм в минуту секреция слезных желез считается нарушенной.

Применение некоторых лекарственных препаратов может ухудшать продукцию слезной жидкости.

Лечение

Лечение зависит от причины, вызвавшей заболевание.

При нарушении продукции слезной жидкости с выяснением и лечением непосредственных причин чаще всего назначается заместительная терапия в виде регулярных инстилляций препаратов аналогов слезной жидкости. Для более долгого присутствия слезы, пути оттока, а именно слезные точки могут специально закупоривать определёнными «пробками».

При воспалительных заболеваниях слезоотводящих путей и нарушении их проходимости назначается противовоспалительная терапия или проводится хирургическое лечение с дальнейшим восстановлением путей оттока в виде бужирования или хирургических операций.

При стойком нарушении проходимости носослезного канала проводят операцию дакриоцисториностомию, когда выполняют анастомоз – прямое сообщение между слезным мешком и носовой полостью через разделяющую их костную стенку.

Слеза является одной из главных жидкостей человеческого тела, которая играет важнейшую роль в функционировании глаз. Для ее производства и оттока в организме существует целая система, включающая слезосекреторные и слезоотводящие органы.

Слеза – специальная солоноватая прозрачная жидкость, имеющая слабощелочную реакцию. Она постоянно омывает поверхность глазного яблока. Продукцией слезы заняты слезные железы: одна большая и множество добавочных маленьких, которые полностью обеспечивают потребность нашего органа зрения.

Состав слезы

Слеза достаточно сложна по химическому составу, туда входят: почти 98% воды и около 2% электролитов неорганических солей, а также белки, липиды, мукополисахариды и иные органические компоненты в небольших количествах.

В норме слеза, как слоистая пленка, покрывает всю переднюю поверхность роговицы. что обеспечивает ей идеальную прозрачность и гладкость. В составе такой прекорнеальной слезной пленки находится соприкасающийся с воздухом поверхностный липидный слой, водный слой, который содержит муцин, а также мукоидный слой, граничащий с эпителием роговицы. Основное вещество поверхностного липидного слоя - секрет мейбомиевых желез, его задача - защита нижележащего водного слоя от испарения. Сам водный слой образован секретом слезной железы, включая и добавочные слезные железы. Мукоидный слой является связующим элементом между водным слоем и эпителием роговицы.

Функции слезы

В организме у слезы весьма важная защитная функция: она увлажняет поверхности конъюнктивы и роговицы, что улучшает оптические свойства последней. Слеза выполняет для роговицы и трофическую функцию, питая находящимися в ней растворенными солями, белковыми и липидными фракциями. Кроме того, слеза обладает бактерицидными свойствами за счет входящего в нее специального антибактериального вещества (лизоцима). Защитные функции слезы проявляются и в механическом устранении попавших на поверхность глаза инородных предметов. С током слезы их просто вымывает с глазного яблока.

За сутки добавочные слезные железы выделяют около 1 мл слезной жидкости. Этого количества вполне достаточно для распределения ее по всей поверхности глазного яблока и его надежного увлажнения. Большая слезная железа начинает выделять влагу при попадании в глаз инородных тел, раздражении его светом, температурой или ветром, а также при неких эмоциональных состояниях.

Слезные железы

Слезосекреторные органы включают слезную железу и мелкие добавочные слезные железы, которые располагаются в конъюнктивальном своде. Большая слезная железа располагается в верхне-наружном отделении под верхним веком. В ней принято выделять верхнюю, орбитальную, а также пальпебральную, нижнюю части. Две эти части разделены сухожилием мышцы, которая поднимает верхнее веко глаза. Орбитальная часть у слезной железы располагается в костной ямке верхне-наружной стенки глазницы. Суммарно в верхний конъюнктивальный свод из главных слезных желез открывается примерно 10 выводных протоков.

Слезосекреторные органы включают слезную железу и мелкие добавочные слезные железы, которые располагаются в конъюнктивальном своде. Большая слезная железа располагается в верхне-наружном отделении под верхним веком. В ней принято выделять верхнюю, орбитальную, а также пальпебральную, нижнюю части. Две эти части разделены сухожилием мышцы, которая поднимает верхнее веко глаза. Орбитальная часть у слезной железы располагается в костной ямке верхне-наружной стенки глазницы. Суммарно в верхний конъюнктивальный свод из главных слезных желез открывается примерно 10 выводных протоков.

Кровоснабжение слезной железы обеспечивается слезной артерией - ветвью глазной артерии. В свою очередь, отток крови осуществляет слезная вена.

Регуляцией продукции слезной жидкости занимаются парасимпатические нервные волокна лицевого нерва. Вместе с тем, иннервация слезной железы осуществляется ветвями тройничного нерва, вкупе с симпатическими волокнами верхнего шейного симпатического узла.

Добавочные железы, участвующие в образовании слезной жидкости, формируются тремя группами желез:

• с жировым секреторным отделяемым: мейбомиевы железы, локализованные на хрящевой пластинке, а также железы Цейса, расположенные в зоне волосяных фолликулов ресниц ;

• с водным секреторным отделяемым: железы Краузе, находящиеся в конъюнктиве хряща и железы Вольфринга, расположенные в конъюнктиве хряща, а также по краю хрящевой пластины; железы Молля в зоне волосяных фолликулов ресниц;

• со слизистым секреторным отделяемым: гранулосодержащие железы и бокаловидные клетки, находящиеся в конъюнктиве яблока глаза и хряща; железы Манца в лимбальной конъюнктиве; Крипты Генле, расположенные в конъюнктивальных складках.

Слезоотводящие органы

Сложная система анатомических образований обеспечивает отток слезной жидкости. Так узкую полоску между задней поверхностью ребра века и глазным яблоком, называют слезным ручьем. Далее слезная жидкость скапливается слезным озерцом около внутреннего угла глаза, в месте локализации слезных точек, которые легко разглядеть – верхняя напротив нижней, соответственно векам. Данные точки являются входом в слезные канальцы, несущие слезу, как правило, соединившись, в слезный мешок, продолжающийся в носослезный канал, который открывается отверстием внутри носа. Именно поэтому при закапывании некоторых лекарственных средств в глаза иногда ощущается их привкус, ведь они попадают с током слезы в нос, и далее в рот.

В самом начале слезные канальцы имеют вертикальный ход, длиной примерно 2 мм, а затем продолжаются горизонтальной прямой - до 8 мм. Основной отток слезы, составляющий почти 70%, происходит через нижний слезный каналец. Сами слезные канальцы сливаются в слезный мешок общим канальцем. В месте входа этого слезного канальца в слезный мешок расположена слизистая складка, носящая название клапана Розенмюллера, который мешает рефлюксу (обратному току), слезы из мешка. Длина слезного мешка составляет 5-10 мм, он располагается вне глазничной полости в слезной ямке между передним и задним слезными костными гребнями. Отвод слезы из слезного озерца осуществляется насосным механизмом при моргании. Это происходит под действием давления, которое создается орбикулярной мышцей, вкупе с фасцией слезного мешка. При этом слеза оттекает слезными канальцами в слезный мешок, и затем, в носослезный канал. Носослезный проток открывается в нижний носовой ход, при этом он фрагментарно прикрыт слизистой складкой, называемой клапаном Хаснера. Обструктивные процессы в носослезном протоке могут вызывать растягивание слезного мешка и последующее его воспаление.

Поражения слезных органов

Симптомы поражения слезных органов весьма разнообразны. К ним относятся: ощущение сухости, жжение, чувство в глазу инородного тела либо «песка», которые встречаются при выработке недостаточного количества слезы (гипофункции). Или наоборот - слезотечение. которое наблюдается при нарушении оттока слезы. Причем причина нарушения слезного оттока может располагаться на любом уровне: и у внутренней границы нижнего века, и у слезных точек; может крыться в состоянии слезных канальцев либо носослезного канала.

При хронической задержке слезного оттока наиболее часто воспаляется слезный мешок, что сопровождается припухлостью и покраснением внутреннего края глаза. Слезная железа, как правило, воспаляется при специфических поражениях железистых органов.

Процедура диагностики

Представление о состоянии век, а также положении век дает внешний осмотр. Пальпация слезного мешка при его воспалении может быть болезненной. Выворачивание верхнего века дает возможность осмотра пальпебральной части слезной железы при помощи щелевой лампы. Дальнейшая биомикроскопия глаза позволит проинспектировать состояние слезных точек и степень увлажнения конъюнктивы, а также роговицы. Проба со специальным красителем (бенгальским розовым) помогает выявлять нежизнеспособные эпителиальные клетки, которые возникают как результат недостаточности функций слезных желез.

Представление о состоянии век, а также положении век дает внешний осмотр. Пальпация слезного мешка при его воспалении может быть болезненной. Выворачивание верхнего века дает возможность осмотра пальпебральной части слезной железы при помощи щелевой лампы. Дальнейшая биомикроскопия глаза позволит проинспектировать состояние слезных точек и степень увлажнения конъюнктивы, а также роговицы. Проба со специальным красителем (бенгальским розовым) помогает выявлять нежизнеспособные эпителиальные клетки, которые возникают как результат недостаточности функций слезных желез.

Оценку проходимости слезных каналов осуществляют промыванием слезных путей. В норме вода, вводимая в слезную точку должна попадать в нос и в рот. Тест с флюоресцеином также призван оценить проходимость системы слезоотведения. В норме, флюоресцеин (специальный краситель), введенный в конъюнктивальный мешок, через несколько секунд должен выделяться из полости носа.

Подозрение на непроходимость слезных путей делает необходимым выполнение рентгенологического исследования с контрастным веществом (контрастная дакриоцистография), которое обозначит уровень и степень обструктвного процесса в органах оттока слезы.

Оценку скорости продукции слезы проводят при помощи теста со специальными полосками, закладываемыми за нижнее веко (проба Ширмера ). Скорость их смачивания слезой и определяет состояние функций слезной железы. При скорости смачивания полосок слезной жидкостью менее 1 мм/минуту секреция слезных желез является нарушенной.

Продукцию слезной жидкости может ухудшать применение некоторых лекарственных средств.

Лечение

При нарушении продукции слезы с выяснением и устранением причин патологии чаще всего назначают заместительную терапию в виде инстилляций препаратов, являющихся аналогами слезной жидкости. Для продленного присутствия слезы, пути ее оттока - слезные точки могут закупориваться специальными «пробками».

При нарушении проходимости слезоотводящих путей из-за воспалительных заболеваний, назначается противовоспалительная терапия либо проводится хирургическое лечение, включая дальнейшее восстановление путей оттока с помощью бужирования.

Стойкое нарушение проходимости носослезного канала требует проведения операции дакриоцисториностомии, при которой выполняют анастомоз - восстанавливают прямое сообщение между носовой полостью и слезным мешком через костную стенку, разделяющую их.

Источники:

, , ,

Следующие статьи

- Смартфон помогает диагностировать катаракту

- Снижение дозировки гипертензивных медикаментов не обязательно ведет к увеличению риска развития глаукомы

- Типы макулодистрофии. Причины возникновения

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Аккомодирующие интраокулярные линзы

Аккомодирующие интраокулярные линзы  Подводка для глаз в баночке засохла

Подводка для глаз в баночке засохла  Как избавиться от мешков под глазами

Как избавиться от мешков под глазами