Диск зрительного нерва и зрительные функции

Диск зрительного нерва и зрительные функции.

Зрительный нерв обеспечивает передачу нервных импульсов светового раздражения, идущих от сетчатки к зрительному центру, который расположен в затылочной доле мозга.

Строение и функции

Зрительный нерв состоит из нервных волокон чувствительных клеток сетчатки, которые собираются в пучок у заднего полюса глазного яблока. Общее число таких нервных волокон составляет более миллиона, однако их количество с возрастом уменьшается. Расположение нервных волокон от разных областей сетчатки имеет определенную структуру. Приближаясь к области диска зрительного нерва (ДЗН) толщина слоя нервных волокон увеличивается, и это место немного возвышается над сетчаткой. После собранные в диске зрительного нерва волокна преломляются под углом 90? и образуют внутриглазную часть зрительного нерва.

Диаметр диска зрительного нерва составляет 1,75-2,0 мм, он размещается на площади в 2-3 мм. Зона его проекции в поле зрения равна области слепого пятна, открытого еще в 1668 году физиком Э. Марриотом.

Протяженность зрительного нерва продолжается от ДЗН до хиазмы (место перекреста зрительного нерва). Его длина у взрослого человека может составлять 35 - 55 мм. У зрительного нерва имеется S-образный изгиб, препятствующий его натяжению во время движения глазного яблока. Почти на всем протяжении, как и у головного мозга, у зрительного нерва имеется три оболочки: твердая, паутинная и мягкая, пространства между которыми заполнены влагой сложного состава.

Зрительный нерв принято делить топографически на 4 части: внутриглазную, внутриорбитальную, внутриканальцевую и внутричерепную.

Зрительные нервы глаз выходят в черепную полость и образуют хиазму, соединившись в зоне турецкого седла. В области хиазмы происходит частичное перекрещивание волокон зрительного нерва. Перекрещиванию подвергаются волокна, ведущие от внутренних половин сетчатки (носовые). Волокна, ведущие от наружных половин сетчатки (височные), не перекрещиваются.

После перекрещивания зрительные волокна называются зрительными трактами. Каждый тракт составляют волокна наружной половины сетчатки той же стороны, а также внутренней половины противоположной стороны.

Методы исследования зрительного нерва и ДЗН

Диск зрительного нерва можно подробно осмотреть и исследовать следующими методами:

• Офтальмоскопией ДЗН с оценкой цвета, формы, границ, сосудов.

• Кампиметрией, определяющей центральные скотомы в поле зрения, а также размер слепого пятна.

• Оптической когерентной томографией ОКТ.

• HRT.

Заболевания зрительного нерва

Приведенные выше исследования могут выявить следующие врожденные патологии:

• Увеличение размеров ДЗН

• Аплазию и гипоплазию ДЗН

• Колобому диска

• Друзы диска

• Атрофию ДЗН

• Ложный неврит

Приобретенные нарушения тоже весьма многочисленны:

• Атрофии ДЗН различного происхождения.

• Застойный ДЗН и истинный неврит.

• Сосудистые нарушения – расширение вен, сужение артерий.

Все эти патологические изменения зрительного нерва могут проявляться следующими признаками:

• Сниженная острота зрения.

• Измененное цветовосприятие.

• Нарушения поля зрения пораженного глаза, при локализации очага в обоих глазах выше хиазмы.

• Повышенный порог электрической чувствительности зрительного нерва.

proglaza.ru Главная | Информация для родителей | Атрофия зрительных нервов| Атрофия зрительных нервов |

|

Полиэтиологическое заболевание, т.е. вызываемое многими причинами. Атрофии зрительного нерва являются конечным итогом целой группы патологических состояний организма. Встречаются атрофии зрительного нерва настледственной природы, которые возникают сразу или через некоторое время в процессе жизни пациента. Атрофией зрительных нервов могут заканчиваться заболевания центральной нервной системы: опухоли, сифилитическое поражение головного мозга, энцефалиты, менингиты, рассеянный склероз, травма головного мозга, некоторые хронические заболевания. В развитии атрофии зрительного нерва большую роль играют отек нервной ткани, сдавление, нарушение кровоснабжения и питания нервной ткани. Бывает полная и частичная атрофия зрительного нерва. При полной атрофии зрительного нерва функция его полностью утрачена и зрение отсутствует. На глазном дне обнаруживают плоские, истонченные, бледные, серого цвета диски зрительных нервов, сужение сосудов глазного дна. Частичная атрофия зрительных нервов характеризуется менее тяжелым расстройством функции зрения. Поля зрения сужены в различной степени, острота зрения снижена и не поддается коррекции при помощи очков, линз и хирургического лечения, цветоощущение нарушено. Атрофия зрительных нервов может быть сформирована полностью, или находиться в состоянии прогрессирования. Атрофии делятся на простую (первичную) и постневритическую (вторичную). Первичная атрофия. Возникает от причин, лежащих вне глазного яблока, поэтому изменения на глазном дне (диск зрительного нерва бледнеет, приобретает голубоватый или сероватый оттенок, границы его остаются четкими), как правило, не соответствуют потере зрительных функций. Вторичная атрофия. Ее причины - внутриглазные изменения, для которых типичны отек диска зрительного нерва, стушеванность границ, гиперемия, в исходе заболевания картина становится похожей на первичную атрофию. Отдельно отмечается семейная (леберовская) атрофия. Страдают мужчины в возрасте 13-28 лет, девочки - очень редко (если заболевание было у предков обоих родителей). Болезнь развивается остро на фоне полного благополучия, течет по типу неврита, в исходе - периферическое зрение сохраняется, центральное значительно страдает. Отдельно выделяется атрофия при глаукоме. Лечение атрофии дисков зрительного нерва. Необходимо, прежде всего, лечение основного заболевания. Для поддержания функции зрительных нервов назначают препараты для улучшения кровоснабжения нерва, питания нервных волокон, витамины, физиотерапию. Применяются современные методы лазерной и магнитной и электростимуляции зрительного нерва. В основном лечение направлено на сохранение существующей функции зрения, так как восстановить атрофированные нервные волокна пока не представляется возможным. |

Дистрофии роговицы.

Дистрофии (дегенерации, кератопатии) роговицы хронические заболевания, в основе которых лежит нарушение общих или местных обменных процессов.

Природа дистрофий роговицы может быть различной: семейно-наследственные факторы, аутоиммунные, биохимические, нейротрофические изменения, травма, последствия воспалительных процессов и др. Начальное звено поражения может оставаться неизвестным. Выделяют первичные и вторичные дистрофии роговицы.

Первичные дистрофии обычно двусторонние. Среди них основное место занимают семейно-наследственные дегенерации. Заболевание начинается в детском или юношеском возрасте, очень медленно прогрессирует, вследствие чего в течение длительного периода времени может оставаться незамеченным. Чувствительность роговицы постепенно снижается, отсутствуют признаки раздражения глаза и воспалительные изменения. При биомикроскопическом исследовании сначала выявляют очень нежные помутнения в центральном отделе роговицы, имеющие вид мелких узелков, пятен или полосок. Патологические включения в роговице чаще всего располагаются в поверхностных слоях стромы, иногда субэпителиально. Передний и задний эпителий, а также эластические мембраны роговицы не изменяются. Периферические отделы роговицы могут оставаться прозрачными, новообразованных сосудов нет. К 3040 годам снижение зрения становится заметным, начинает изменяться эпителий роговицы. Периодическое слушивание эпителия вызывает болевые ощущения, светобоязнь, блефароспазм.

Различные виды наследственных дистрофий роговицы отличаются друг от дуга в основном формой и расположением очаговых изменений в роговице. Известны узелковые, пятнистые, решетчатые и смешанные дистрофии. Наследственный характер этих заболеваний установлен в начале прошлого века.

В России эта патология встречается редко (реже, чем в других европейских странах).

Лечение чаще всего хирургическое сквозная кератопластика.

24.01.2012, 677 просмотров.

planetaoptika.ruДистрофия (кератопатия, дегенерация) роговицы – это наследственные, двусторонние, невоспалительные, часто неуклонно прогрессирующие поражения, приводящие к помутнению роговицы, не связанные с другими системными заболеваниями. Большинство дегенераций роговицы – это аутосомно-доминантные заболевания, которые возникают после рождения. Все варианты дистрофии могут проявляться широким спектром различных изменений, поэтому для постановки верного диагноза показано обследование всех членов семьи.

Классификация

В зависимости от расположения врожденного перерождения в структуре роговицы, виды дистрофий роговицы делятся на следующие:

1. Эпителиальные (эндотелиальные) дистрофии: дистрофия базальной мембраны эпителия и дистрофия ювенильная эпителиальная Меесмана. Такие дистрофии роговицы возникают при несостоятельной барьерной функции клеток заднего эпителия либо слишком малом их количестве.

2. Дистрофии мембраны Боумена: дистрофия Тиель-Бенке, дистрофия Рейс-Буклера.

3. Стромальные дистрофии: решетчатая, гранулярная, кристаллическая Шнайдера, зернисто-решетчатая Авеллино, пятнистая, предесцеметовая, центральная облаковидная Франсуа, дистрофия задняя аморфная.

4. Эндотелиальные дистрофии: дистрофия Фукса, задняя полиморфная дистрофия, наследственная эндотелиальная дистрофия.

Хоть многообразие видов дистрофии роговицы велико, все они вызывают идентичные жалобы и обычно требуют одинакового лечения. Их отличие в том, каждый вид дистрофии возникает по причине повреждения определенного гена человека, определить который возможно лишь с помощью сложнейшего генетического анализа.

Симптомы дистрофии роговицы

Как правило, первые симптомы данного заболевания проявляются в возрасте 10-40 лет. Для дистрофии роговицы характерны следующие признаки:

1. Боль и чувство инородного тела в глазах. Данный симптом связан с повреждением эрозией (повреждением покровного слоя) роговицы.

2. Покраснение глаза, светобоязнь, слезотечение.

3. Снижение зрения, которое присуще всем видам дистрофий роговицы. Причины снижения зрения – отек роговицы, нарушение её прозрачности. С течением времени зрение продолжает снижаться.

Причины появления дистрофии роговицы могут быть разнообразными и обуславливаются различными факторами: семейно-наследственными, биохимическими, аутоиммунными, нейротрофическими изменениями, травмами, последствиями воспалительных процессов и т.д. Начальное звено дистрофического поражения роговицы может оставаться неизвестным.

Диагностика дистрофии роговицы глаза

Лишь после тщательного обследования пациенту устанавливается диагноз «дистрофия роговицы». В ходе обследования выясняется период появления заболевания, причины, которые спровоцировали развитие болезни. Вид дистрофии роговицы врач определяет с большой долей вероятности в ходе осмотра роговицы под специальным микроскопом (процедура биомикроскопии).

Лечение дистрофии роговицы

Лечение дистрофий семейно-наследственной группы симптоматическое. Обычно назначают витаминные мази и капли, препараты, которые улучшают трофику роговицы: "Тауфон", "Баларпан", "ВитАПОС", "Эмоксипин", "Актовегин", гель "Солкосерил", а также витамины для глаз, которые принимаются внутрь ("Лютеин Комплекс" и др.).

Применяют и физиотерапевтические методы (Лазерное облучение роговицы, электрофорез и т.д.).

К сожалению, консервативное лечение не в силах остановить прогрессирование болезни. В случае значительного снижения зрения проводят сквозную или послойную кератопластику. Самый явный оптический эффект приносит сквозная пересадка роговицы.

Отечная дистрофия вначале лечится симптоматически. Назначают витаминные средства и противоотечные препараты. Когда отечность распространяется и на эпителий роговицы добавляют антибактериальные капли.

Где лечить

При выборе лечебного учреждения для лечения дистрофии роговицы глаза важно учитывать не только стоимость лечения, но и уровень специалистов клиники. Рекомендуем вам обращать внимание на репутацию заведения и оснащенность современным оборудованием, что позволяет достичь гарантированного результата. Ниже приводим рейтинг глазных центров Москвы, где можно пройти лечение:

proglaza.ru www.findpatent.ru|

Воздействуют на роговицу тотально по всей ее площади панкорнеальной коагуляцией излучением иттербий-эрбиевого лазера. Панкорнеальную лазерную коагуляцию производят в несколько сеансов по одному кольцу коагулятов за один сеанс при диаметре коагулята 0,1-0,3 мм с расстоянием между ними, равным их диаметру с плотностью энергии каждого импульса 15-18 Дж/см2 с длительностью до 2 миллисекунд. Перерыв между сеансами до 7 дней. Способ обеспечивает равномерное во времени распределение нагрузки на роговицу глаза лазерного излучения, в результате чего повышается и не снижается во времени острота зрения, устраняется роговичный синдром. Способ лечения дистрофии роговицы глаз относится к разделу медицины - офтальмологии. Эндотелиальная-эпителиальная дистрофия (ЭЭД) роговицы глаз является тяжелым трудно поддающимся лечению заболеванием, имеющим прогрессирующее течение и приводящее пациентов к инвалидности. В настоящее время имеется тенденция к возрастанию частоты заболеваний вторичной эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы, что связано с повышением числа операций со вскрытием глаза и ростом количества имплантируемых искусственных оптических линз. В практике лечения эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы глаз известен способ ее лечения посредством воздействия на роговицу излучением иттербий-эрбиевого лазера с λ=1,54 мкм определенной мощности излучения до 1 Дж с диаметром пятна излучения до 3 мм (см. Волков В.В., Березин Ю.Д., Гудаковский Ю.П., Авдеев П.С., Гацу А.Ф., Плотников М.И. «Опыт лечебного использования иттербий-эрбиевого лазера в клинической офтальмологии». - Ж. «Вестник офтальмологии», 1983, № 1, с.3-6). Недостатками указанного способа лечения дистрофии роговицы глаз являются отсутствие тотальной панкорнеальной коагуляции роговицы по всей ее площади, недостаточные размеры световых пятен, присутствие вторичного воспаления роговицы с болевым синдром с течением времени после лечения, не устраняется отек в роговичном слое, что ведет со временем к буллезу (расслоению ткани). Наиболее близким решением лечения дистрофии роговицы является «Способ лечения эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы глаз» по п. RU №2192231 С2 от 11.01.1999 г. A61F 9/01, в котором показано тотальное облучение по всей площади роговицы лазерными коагулятами диаметром 0,5 мм с расстоянием между ними 0,5 мм. Панкорнеальная лазерная коагуляция осуществлялась в зоне роговицы между зоной зрачка диаметром 4 мм и лимбом роговицы. Коагуляты наносились по кольцу в несколько рядов (4-5) в количестве 70-315. Механизм лечебного воздействия панкорнеальной лазерокоагуляции иттербий-эрбиевым лазером λ=1,54 мкм с мощностью облучения до 1 Дж связан с формированием на месте коагулятов на всю толщину роговицы фиброзной (рубцовой) ткани. Недостатком такого способа лечения дистрофии роговицы глаз является то, что одномоментное воздействие такого большого количества коагулятов на роговицу было утомительно для глаза и приводило со временем к воспалению роговицы, а также появлению болевого синдрома и снижению остроты зрения. Техническим результатом предлагаемого решения является повышение устойчивого во времени эффективности лечения посредством равномерной во времени распределения нагрузки на роговицу лазерного облучения, вследствие чего повышается и не снижается острота зрения, устраняется роговичный синдром, снижаются блефароспазм и буллез. Этот результат достигается тем, что в способе лечения дистрофии роговицы глаз, заключающемся в воздействии на роговицу тотально по всей площади панкорнеальной коагуляцией иттербий-эрбиевым лазером, панкорнеальную лазерную коагуляцию производят в несколько сеансов по одному кольцу коагулятов за один сеанс при диаметре коагулята 0,1-0,3 мм с расстоянием между ними, равным их диаметру, с плотностью энергии каждого импульса 15-18 Дж/см2, с длительностью до 2 миллисекунд, с перерывами между сеансами до 7 дней. Сущность решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого решением технического результата. Существенными признаками изобретения, совпадающими с признаками прототипа, являются: воздействие на роговицу тотально по всей ее площади панкорнеальной коагуляцией иттербий-эрбиевым лазером. Существенными отличительными признаками изобретения являются: панкорнеальную лазерную коагуляцию производят в несколько сеансов по одному кольцу коагулятов за один сеанс при диаметре коагулята 0,1-0,3 мм с расстоянием между ними, равным их диаметру, с плотностью энергии каждого импульса 15-18 Дж/см2, с длительностью до 2 миллисекунд, с перерывами между сеансами до 7 дней. Способ лечения эндотелиально-эпителиальной дистрофии роговицы глаз заключается в панкорнеальной и тотальной по всей ее площади коагуляции иттербий-эрбиевого лазера с λ=1,54 мкм. Коагуляты наносят в несколько сеансов в оптической зоне роговицы между диаметром зрачка (центральной зоны, оставляя ее интактной) и лимбом роговицы по одному кольцу 100-120 коагулятов за один сеанс диаметром светового пятна 0,1-0,3 мм с промежутком, равным размеру коагулята, при плотности энергии каждого импульса лазерного излучения 15-18 Дж/см2 при его длительности 2 миллисекунды с перерывами между сеансами до 7 дней. Общее число колец коагулятов составляет 4-5, а общее число коагулятов 400-420. Основными симптомами заболевания были боли в глазу, светобоязнь, слезотечение, чувство инородного тела, блефароспазм. При биомикроскопии отмечали утрату зеркального блеска, неровную поверхность, выраженный буллез, разной степени выраженности деэпитализацию роговицы, строма роговицы была непрозрачна, утолщена, отечна, имелась складчатость десцеметовой оболочки. Перед лазерным облучением на всю поверхность роговицы за исключением зрачковой зоны диаметром 4 мм наносили анестезию 0,25% раствора дикаина. Операции большинством пациентов переносились хорошо. После воздействия у всех больных в течение 3-4 дней (до 1 недели) наблюдали умеренную воспалительную реакцию, которая постепенно исчезала на фоне продолжающейся консервативной терапии. К концу 1 недели после панкорнеального лазерного воздействия коагулятами роговицы восстанавливалась эпителизация роговицы. В эти же сроки у большинства больных (23 из 24) было отмечено улучшение самочувствия: полностью исчезли светобоязнь, слезотечение, боли, блефароспазм, при биомикроскопии отмечали полное исчезновение буллеза, уменьшение отека стромы. К концу 1 месяца после лазерного воздействия 3-4 сеансов у 23 пациентов отсутствовали жалобы на боли, светобоязнь, слезотечение, значительно уменьшился отек стромы и складчатость десцеметовой оболочки. В отдаленные сроки наблюдения, составившие от 6 месяцев до 2-х лет, у 18 больных из 20 лечебный эффект от панкорнеальной лазерной коагуляции иттербий-эрбиевым лазером полностью сохранился, не было жалоб от пациентов, связанных с различными синдромами, буллез отсутствовал, у больных существенно снизился объем консервативной терапии вплоть до отмены лечебных препаратов. Острота зрения держалась на уровне, достигнутом к концу 1 месяца после коагуляционного лазерного воздействия. Средняя острота зрения составляла 0,036 через 1 месяц после лечения -0,2 и у 18 больных появилось предметное зрение. Пример. Больной С., 40 лет, военнослужащий. Диагноз: ЭЭД роговицы обоих глаз (эндотелиальная-эпителиальная дистрофия Фукса 26-36). Считает себя больным с января 1996 г., когда после перенесенной пневмонии началась постепенная потеря зрения, сначала на левом глазу, затем процесс начался на правом глазу. Постепенно появились боли в глазах, слезотечение, светобоязнь. В июне 1997 г. поставлен диагноз: Эндотелиально-эпителиальная дистрофия роговиц. Многократно лечился в различных стационарах, где проводилась интенсивная терапия (эмоксипин, даларгин, тауфон, дексаметазон, солкосерил и т.д.). В целом консервативная терапия эффекта не имела, роговичный синдром практически не купировался, острота зрения прогрессивно снижалась вплоть до правильной светопроекции. 7 сентября 1999 г. госпитализирован в клинику глазных болезней ВМедА с жалобами на светобоязнь, режущие боли в обоих глазах, слезотечение. При биомикроскопии: роговицы обоих глаз отечны, буллез по всей поверхности роговиц, врастание поверхностных новообразованных сосудов, диффузное прокрашивание эпителия флюоресцином, выраженный блефароспазм. Острота зрения -0,001 на правый глаз, движение руки у лица - счет пальцев у лица на левый глаз. После детального изучения анамнеза заболевания поставлен диагноз «ЭЭД Фукса». Больному была проведена интенсивная лекарственная консервативная терапия, которая не привела к стойкому улучшению состояния пациента. Было принято решение провести лечение методом панкорнеальной коагуляции излучением иттербий-эрбиевого лазера, сначала на левый глаз (худший), затем при хорошей переносимости процедур провести сеансы панкорнеальной коагуляции на правом глазу. Больному в период с 10.12.1999 г. по 20.01.2000 г. проведены операции панкорнеальной коагуляции излучением иттербий-эрбиевого лазера λ=1,54 мкм плотность энергии 16 Дж/см2 диаметром светового пятна 0,2 мм и таким же расстоянием между коагуляторами с длительностью 2 миллисекунды по одному кольцу за каждый сеанс и с перерывами между сеансами 6 дней, было произведено 4 кольца коагулятов в общем количестве ˜410 в оптической зоне роговица сначала на левом глазу, а затем на правом. Операцию больной переносил хорошо, в раннем постоперационном периоде после каждой операции развивалась умеренная воспалительная реакция, державшаяся около 2-х дней, проходившая на фоне продолжавшейся консервативной терапии. Через неделю после окончания курса лечения на левом глазу больной отмечает резкое повышение остроты зрения до 0,1, к концу второй недели после окончания курса лечения панкорнеальной коагуляцией излучением иттербий-эрбиевого лазера острота зрения также на левом глазу повысилась до 0,2 (с коррекцией -6,0D). На правом глазу острота зрения также повысилась до 0,2 (с коррекцией -6D). Через неделю после окончания курса лечения больного полностью перестал беспокоить роговичный синдром, при биомикроскопии отмечено полное исчезновение отека роговицы и буллеза, запустение новообразованных сосудов, восстановление эпителиального слоя. Коагуляты выглядели в виде цепочек полупрозрачных рубцов. Больной был выписан из клиники глазных болезней в удовлетворительном состоянии. При контрольном осмотре через 10 месяцев роговичный синдром отсутствует, острота зрения держится на достигнутом уровне. Итак, установлено, что устранение роговичного синдрома у больных с эндотелиально-эпителиальной дистрофией роговицы после лечения методом панкорнеальной коагуляции излучением иттербий-эрбиевого лазера достигнуто в 95,8% случаев при сроках наблюдения до 1 года. При более длительных сроков (до 2-х лет) эффект от лечения сохранялся у 90% больных. Блефароспазм до лечения наблюдали в 41,6% случаев, после проведения курса панкорнеальной коагуляции в 4,1%, буллез до лечения - в 62,4%, после лечения тотальной панкорнеальной лазерной коагуляцией он уменьшился до 4,1% случаев. Использование предложенного решения «Способ лечения дистрофии роговицы глаз» по сравнению с известным решением-прототипом позволяет повысить устойчивой во времени эффективности лечения посредством равномерной во времени распределения световой нагрузки на роговицу лазерного излучения, повысить остроту зрения и не снизить ее в течение времени, устранить роговичный синдром, снизить блефароспазм и буллез, благодаря тому, что при воздействии на роговицу тотально по всей ее площади панкорнеальной коагуляции излучением иттербий-эрбиевого лазера, коагуляцию производят в несколько сеансов по одному кольцу коагулятов за один сеанс при диаметре коагулята 0,1-0,3 мм с расстоянием между ними, равным их диаметру, с плотностью энергии каждого импульса 15-18 Дж/см2, с длительностью до 2 миллисекунд, с перерывами между сеансами до 7 дней. Предлагаемый способ устраняет болевой синдром глаз, повышает зрительные функции до предметного зрения. Способ лечения можно выполнять амбулаторно, может быть использован как в виде самостоятельного способа лечения, так и в виде этапа предоперационной подготовки к кератопластике. Способ экономичный, т.к. существенно уменьшает консервативную лекарственную терапию и потребление лекарственных препаратов. В предлагаемом способе лечения нет необходимости проводить предоперационную подготовку больного, вмешательство выполняют без вскрытия фиброзной капсулы глаза в амбулаторных условиях. Способ лечения дистрофии роговицы глаз по предложенной методике воздействия лазерной коагуляции хорошо переносится больными, осуществлена возможность точного дозирования как изменением мощности излучения, так и количеством коагулятов. Лечение по предложенному способу было проведено на более чем 50 пациентах, показало высокую эффективность и возможность его широкого применения в офтальмологической практике. Способ лечения дистрофии роговицы глаз, заключающийся в воздействии на роговицу тотально по всей ее площади панкорнеальной коагуляцией излучением иттербий-эрбиевого лазера, отличающийся тем, что панкорнеальную лазерную коагуляцию производят в несколько сеансов по одному кольцу коагулятов за один сеанс при диаметре коагулята 0,1-0,3 мм с расстоянием между ними равным их диаметру с плотностью энергии каждого импульса 15-18 Дж/см2 с длительностью до 2 мс с перерывами между сеансами до 7 дней. |

Дистрофия век.

Дистрофия сетчатки - очень обширное понятие, которое охватывает большое число отдельных болезней, которые бывают самостоятельными либо возникают вследствие других болезней. Дистрофия сетчатки - одна из причин ухудшения либо полной потери зрения. Эта болезнь характерна и для людей в молодом возрасте, и для пожилых. Дистрофия сетчатки может долго ничем не проявляться субъективно, но она приводит к необратимым изменениям глаза.

Виды дистрофии сетчатки

Все дистрофии сетчатки разделяются на наследственные и приобретенные, последние делятся в свою очередь на периферические и центральные.

Наследственные дистрофии - это пигментная дистрофия сетчатки, колбочковая прогрессирующая дистрофия и мн. др.

Периферические дистрофии сопровождаются дегенеративными изменениями периферии сетчатки, которые не затрагивают макулярную область, и обычно является осложнением воспаления глаза, травмы глаза либо миопии.

Центральная дистрофия сетчатки - дегенеративные изменения, которые возникают в макулярной области (месте самого четкого видения). Наиболее частые заболевания - макулярная возрастная дистрофия и серозная центральная ретинопатия.

Центральная дистрофия сетчатки бывает в 2-х формах:

сухая форма – накопление продуктов метаболизма между сетчаткой и сосудистой оболочкой в форме глыбок;

влажная форма – при ней имеет место пропотевание жидкости либо крови через стенки сосудов; этот вид дистрофии более тяжёлый, при нём зачастую происходит быстрое понижение остроты зрения (за несколько дней или недель).

Периферическая дистрофия имеет чаще всего незаметное течение и лишь иногда больные видят «мушки» либо вспышки перед глазами. Дистрофия периферическая способна вести к серьезным осложнениям - к разрыву и к отслойке сетчатки, что проявляется сильным ухудшением зрения.

Диагностика дистрофии сетчатки

1. Периметрия и визометрия.

2. Осмотр глазного дна.

3. Флюоресцентная ангиография.

4. УЗИ глаза.

5.Электрофизиологическое исследование глаза (исследование функционального состояния нервных клеток сетчатки, а также зрительного нерва).

6. Лабораторные анализы (говорящие о состоянии метаболизма в организме в целом).

Лечение дистрофии сетчатки

На начальных стадиях дистрофии для задержки прогресса процесса проводят медикаментозное лечение: сосудорасширяющие препараты, ангиопротекторы, кортикостероиды ретробульбарно, диуретики, биогенные стимуляторы, антиоксиданты, средства для расширения и укрепления кровеносных сосудов глаза, улучшения обменных процессов в сетчатке (к этим препаратам можно отнести "Тауфон", "Эмоксипин" и др.).

Особую роль занимают витамины для зрения с лютеином ("Лютеин Комплекс", для детей от 7 лет - "Лютеин Комплекс Детский") - которые предохраняют сетчатку от избыточного излучения, предотвращая развитие дистрофий, снимают усталость глаз, связанную со зрительными нагрузками.

Применяются и физиотерапевтические методы лечения - фоно- и электрофорез, ультразвук, микроволновая терапия и лазерное внутривенное облучение крови. Примером прибора, который можно использовать в домашних условиях явяется "Очки Сидоренко" - сочетающий в себе сразу 4 метода воздействия, включая пневмомассаж. Все это делает его наиболее эффективным из имеющихся на сегодняшний день аппаратов для глаз. Достоинствами так же являются невысокая цена, комплексное воздействие и отсутствие побочных эффектов.

Для улучшения кровообращения и метаболизма применяются вазореконструктивные операции: перевязка ветви поверхностей височной артерии, а также операции на вартикозных венах по реваскуляризации заднего полюса глаза (применяются редко).

Для лечения влажных форм центральной дистрофии сетчатки проводятся операции, направленные на предотвращение скопления жидкости в сетчатке.

Самым эффективным методом лечения является лазеркоагуляция - она предотвращает развитие серьезного осложнения дистрофий - отслоения сетчатки.

Где лечить

Выбирая клинику для лечения дистрофии сетчатки глаза, выбирайте заведение, в котором можно пройти полную диагностику и все виды лечения на современном оборудовании. При выборе лечебного учреждения важно учитывать не только стоимость лечения, но и уровень специалистов и репутацию клиники. Ниже приводим рейтинг глазных центров Москвы:

proglaza.ruВнутренняя сторона глазного яблока застелена уникальным тонким слоем волокон, который называется «сетчатка». Именно благодаря сетчатке человек имеет возможность видеть, но в том случае, если происходит какое-то повреждение либо заболевание сетчатки, есть риск полной потери зрения, и восстановить его больше не получится. Но благодаря своевременной диагностике и проведению современного лечения такого заболевания, как дистрофия сетчатки, можно будет предотвратить дальнейшее его развитие.

Дистрофия сетчатки является очень серьезным и тяжелым заболеванием, которое может привести к инвалидности, а иногда и полной потере зрения. Главной особенностью данного глазного заболевания является то, что оно на протяжении довольно длительного периода времени может оставаться не замеченным, так как в некоторых случаях его развитие происходит практически бессимптомно.

Сегодня существует довольно большое количество самых разнообразных причин, которые способны спровоцировать начало его развития. Самыми тяжелыми среди таких причин является получение разнообразных травм глазного яблока – начиная с тупого удара и вплоть до проникающего ранения полости глаза.

Также негативное воздействие на состояние сетчатки могут оказывать и разнообразные заболевания печени, почек, надпочечников и поджелудочной железы. К числу факторов, провоцирующих начало дистрофии сетчатки, могут относиться и такие заболевания, как склеродермия, ревматоидный артрит, грипп либо какое-то другое респираторное заболевание. В редких случаях может передаваться и по наследству предрасположенность к началу развития дистрофии сетчатки глаза.

От данного заболевания глаз могут страдать люди любого пола и возраста, в результате чего начало ее образование может произойти даже у маленьких детей.

На сегодняшний день существует очень жесткая классификация данной патологии, с учетом которой определяется ровно два вида дистрофии, а именно – периферическая и центральная дистрофия сетчатки.

Центральная дистрофия представляет из себя появление определенного повреждения непосредственно центрального пятна макулы. В случае образования данной патологии, у больного начинают проявляться следующие симптомы – резко снижается уровень остроты зрения, человек начинает различать только очертания в пространстве, может отличить ночь от дня. Чаще всего данный вид патологии проявляется именно у пожилых людей.

Развитие периферической дистрофии сетчатки глаза будет сопровождаться появлением определенных повреждений непосредственно на периферийной части. Чаще всего этот вид патологии развивается у людей, которые страдают от дальнозоркости, близорукости, но может проявляться и при нормальном зрении.

К числу периферической дистрофии ученые относят и пигментную дистрофию сетчатки глаз, при этом заболевание может передаваться и по наследству. В случае развития этого вида патологии, у больного происходят необратимые изменения непосредственно в поврежденной сетчатке, что в результате провоцирует полную потерю зрения.

Как правило, образование пигментной дистрофии наблюдается у людей среднего возраста. Основными симптомами развития данной патологии является резкое ухудшение уровня остроты зрения в темное время суток (этот симптом получил название «куриная слепота»), также значительно снижается восприимчивость поврежденного глаза к свету, сужаются границы зрительного поля. В случае развития этого вида патологии, есть вероятность и начала образования таких сопутствующих заболеваний, как отслоение сетчатки, глаукома, катаракта.

В основе проведения лечения пигментной дистрофии сетчатки лежит предупреждение дальнейшего развития заболевания, а также полная остановка прогрессирования болезни. С этой целью могут применяться метаболическая, а также сосудорасширяющая и антидистрофическая комплексная терапия.

Еще одна разновидность дегенерации сетчатки – это точечная белая дегенерация, развитие которой может происходить в раннем детстве. Данный вид патологии характеризуется очень медленным течением, в результате чего она может развиваться на протяжении всей жизни человека.

Самым главным и верным симптомом начала развития точечной белой дистрофии сетчатки является потеря способности человека видеть в темноте и сумерках. В первую очередь, при начале лечения данной дистрофии, все силы будут направлены на то, чтобы предотвратить дальнейшее ее развитие. С этой целью будут применяться и специальные лечебные комплексы, а именно – антидистрофическая, сосудорасширяющая, и конечно, метаболическая лечебная терапия.

У маленьких детей происходит довольно частое развитие дегенерации сетчатки глаза с образованием сильного косоглазия и нистагмы.

Стоит помнить о том, что если будет отсутствовать своевременное лечение, есть вероятность образования такого осложнения дистрофии сетчатки, как ее отслоение и разрыв, что в результате приводит к полной потери функции зрения, и в будущем нет возможности ее восстановления. Именно поэтому очень важное значение имеет ранняя диагностика начала развития дистрофии сетчатки и ее последующее лечение, так как только в этом случае есть вероятность спасти зрение и избежать развития полной слепоты.

В случае появления любых симптомов, которые могут указывать на начало каких-то проблем со зрением (к примеру, появление «мушек» перед глазами, пятен либо бликов и другого), необходимо незамедлительно обратиться за помощью к квалифицированному офтальмологу.

Стоит помнить, что определенные патологии, в том числе и дистрофия сетчатки, могут протекать совершенно бессимптомно, но при этом они провоцируют нарушения зрения, которые в будущем не поддаются коррекции и есть вероятность развития инвалидности. Поэтому стоит регулярно проходить осмотр у окулиста.

nebolet.comТакое заболевание, как дистрофия сетчатки глаза, встречается довольно часто. К сожалению, от него нельзя быть застрахованным и столкнуться с такой проблемой может каждый. Согласно последним данным, люди, у которых проявляется дистрофия сетчатки глаза, могли в прошлом вообще не иметь проблем со зрением. Однако определенные факторы провоцируют возникновение тяжелого заболевания, которое вносит в привычную жизнь сильный дискомфорт и приводит к частичной или полной потере способности видеть окружающий мир. В группе риска находятся те, чьи глаза подвергались травмам, страдающие заболеваниями почек и надпочечников, проблемами с щитовидной железой, люди, болеющие артритом. Еще один фактор риска – болезнь может возникнуть как осложнение после перенесенного гриппа, поэтому важно своевременно излечить этот коварный недуг. Бывает, что дистрофия сетчатки глаз также проявляется при высокой и средней степени близорукости.

Как и любое заболевание, дистрофия сетчатки глаза имеет свои симптомы, которые необходимо выявить как можно раньше, ведь в этом случае возможно быстрое и эффективное излечение. В зависимости от типа заболевания, и проявления болезни будут отличаться.

Например, периферическая дистрофия сетчатки глаза – одна из сложнейших патологий, которая может протекать бессимптомно. Человек может не подозревать о том, что он находится буквально в нескольких шагах от серьезного ухудшения зрения, пока перед глазами не возникнет постоянная пелена, внезапное снижение способности видеть четкие очертания предметов. Дело в том, что многие не обращают внимания на такие симптомы дистрофии сетчатки глаза, как возникающие перед глазами мушки и вспышки, в то время как их появление является тревожным сигналом.

Пигментная дистрофия сетчатки глаза также имеет свои характерные проявления. Ее можно легко отследить и диагностировать, так как данная болезнь носит, зачастую, наследственный характер. Самое первое проявление заболевания - это так называемая куриная слепота, то есть неспособность нормально ориентироваться в сумерках. С наступлением темноты человек практически полностью утрачивает способность ориентироваться в пространстве – зрение словно резко пропадает. Первоначально это никак не отражается на качестве зрения в светлое время суток, однако постепенно наблюдается и его ухудшение. Пигментная дистрофия сетчатки глаза опасна тем, что при отсутствии лечения очаги слепоты возрастают и возможна полная утрата способности видеть.

Существует еще одна разновидность заболевания – центральная дистрофия сетчатки глаза. Молодые люди считают, что подобные проблемы со зрением возникают только у людей старшего возраста, однако это не так. За последние двадцать лет глазные болезни значительно помолодели и если вовремя не обратиться к врачу, махнув рукой на тревожные симптомы, можно лишиться зрения. Центральная дистрофия сетчатки глаза как раз относится к тем болезням, которые развиваются постепенно. При прогрессе этой болезни, у человека фактически остается только периферическое зрение, в то время как центральная зона сетчатки полностью атрофируется. В результате способность видеть боковым зрением и различать расплывчатые контуры предметов сохраняется, но не более того.

Дистрофия сетчатки глаза опасна тем, что даже при своевременном вмешательстве медиков полноценное восстановление зрения практически невозможно. Поэтому, при появлении малейших симптомов, не лишним будет обратиться к врачу.

ice-cherry.comСледующие статьи

- Как установить и настроить программу WinRar (rar). Как устроен и как действует глаз. Как устроен наш орган зрения.

- Аналоги нуклеотидов. Анатомия век. Эмбриогенез. Анатомия глаза Клинические изображения.

- Как избежать старческого зрения. Как мы видим то, что видим Демидов В. Как организовать лечение.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Интракапсулярная экстракция катаракты это

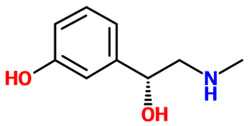

Интракапсулярная экстракция катаракты это  Фенилэфрин

Фенилэфрин  Что будет если закапать просроченный визин

Что будет если закапать просроченный визин