Аналоги нуклеотидов

Аналоги нуклеотидов.

Оглавление темы "Противовирусные препараты. Устойчивость микроорганизмов к препаратам.":1. Лечение трипаносомозов, африканских трипаносомозов ( сонной болезни ), болезни Чагаса. Препараты для лечения трипаносомозов, сонной болезни и болезни чагаса.

2. Противовирусные препараты. Противовирусные средства. Классификация противовирусных препаратов. Этапы репродукции вирусов и мишени для основных противовирусных препаратов.

3. Ингибиторы адсорбции, проникновения и депротеинизации вирусов. Иммуноглобулины ( Ig ) против вирусов. Производные адамантана. Ремантадин. Амантадин. Свойства и спектр действия амантадина и ремантадина.

4. Ингибиторы синтеза ранних белков вирусов. Ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот вирусов.

5. Ингибиторы обратной транскриптазы вирусов. Зидовудин ( азидотимидин ). Ламивудин. Ставудин. Залцитабин. Диданозин. Невирапин. Свойства и спектр действия ингибиторов транскриптазы вирусов.

6. Ингибиторы ДНК-полимераз ДНК-содержащих вирусов. Видарабин. Идоксуридин. Трифторидин ( вироптик ). Ацикловир. Фамцинловир. Ганцикловир. Фоскарнет.

7. Нуклеотидные аналоги широкого спектра противовирусного действия. Рибавирин. Ингибиторы вирусных протеаз. Ингибиторы сборки дочерних вирусных популяций.

8. Устойчивость микроорганизмов к препаратам. Химиорезистентность у бактерий. Устойчивость несвязанная с наследственностью возбудителей.

9. Устойчивость возбудителей связанная с наследственностью ( геномом ). Мутации возбудителей. Спонтанные мутации возбудителей. Селекция штаммов возбудителей. Плазмиды резистентности.

10. Механизмы формирования лекарственной устойчивости у бактерий. Ферментативная инактивация лекарственных средств ( лс ). Лактамазы. Ацетилтрансферазы, фосфорилазы, нуклеотидазы бактерий.

Ингибиторы синтеза ранних белков вирусов. Ингибиторы синтеза нуклеиновых кислот вирусов.

Основными белками, синтезируемыми на ранней стадии репродукции, выступают РНК-полимеразы и неструктурные белки. Их синтез in vitro ингибируют гуанидин, 2-(а-гидроксибензил)-бензимидазол и аналогичные соединения. Однако этот эффект практически не воспроизводится in vivo, что связано с быстрым развитием химиорезистентности.

Поэтому в арсенале противовирусных средств препараты, эффективно подавляющие синтез ранних белков, отсутствуют.

Крупным достижением в разработке противовирусных средств оказались ЛС — аналоги нуклеотидов (аномальные нуклеотиды). Эти ЛС действуют как антиметаболиты, что обусловлено их структурным сходством с пуриновыми и пиримидиновыми основаниями. Основные механизмы антивирусного действия препаратов связаны с подавлением активности вирусных полимераз.

Аналогию с нуклеотидами ЛС приобретают в результате их фосфорилирования клеточными и некоторыми вирусными киназами. В форме нуклеотидных аналогов препараты ингибируют вирусные ДНК-полимеразы и/или выступают субстратами для вирусных ферментов; в результате ЛС встраиваются в вирусные нуклеиновые кислоты, образуя дефектные поли нуклеотиды или обрывая их дальнейший рост. Селективный эффект ЛС обеспечивает больший их аффинитет к вирусным полимеразам по сравнению с природными нуклеотидами. Кроме того, вирусные ферменты более лабильны к их действию по сравнению с полимеразами клеток млекопитающих.

- Читать далее "Ингибиторы обратной транскриптазы вирусов. Зидовудин ( азидотимидин ). Ламивудин. Ставудин. Залцитабин. Диданозин. Невирапин. Свойства и спектр действия ингибиторов транскриптазы вирусов."

meduniver.comК этим препаратам относятся: аномальные нуклеотиды; средства, ингибирующие активность вирусоспецифической ДНК-полимеразы и синтез вирусной ДНК; специфические ингибиторы вирусов с другими механизмами действия.

Механизм действия препаратов заключается в ингибировании синтеза нуклеиновых кислот по принципу антиметаболизма. Основным препаратом этой группы является ацикловир (зовиракс, виролекс), который используется парентерально, внутрь и в виде форм для наружного применения. Другими препаратами данной группы являются валацикловир, видарабин, цитарабин, рибаварин (вирозол), фамцикловир.

Фоскарнет (используется при герпесе кожи и слизистых оболочек в виде аппликаций 3% мази), пандавир.

Бонафтон, ридоксол, флореналь, теброфен, оксолин, тромантадин, флакозид, хелепин и другие.

Специфические гамма- и иммуноглобулины. Показаны при генерализованной герпетической инфекции, поражении центральной нервной системы, герпесе кожи и слизистых оболочек.

Обладают противовирусным и иммуномодулирующим действием. Для лечения герпетической инфекции с поражением кожи и половых органов используют генно-инженерный интерферон. Препарат можно комбинировать с ацикловиром или с антиоксидантами (масляным раствором витамина Е и аскорбиновой кислотой).

Группа высоко- и низкомолекулярных природных и синтетических соединений, обладающих способностью вызывать образование интерферона, а также противоопухолевыми, иммуномодулирующими, противовирусными свойствами. Для лечения герпетической инфекции используются следующие препараты: полудан, пирогенал, продигиозан, ме-фаменовая кислота, ларифан, циклоферон, неовир, амиксин, виферон и другие.

Обладают способностью стимулировать активность иммунокомпетентных систем и макрофагов, усиливать противовирусное действие интерферона. К этим препаратам относится изопринозин (инозиплекс, инозин, пранобекс, иммуновир).

Препараты этой группы обладают иммуномодулирующим действием, оказывают модулирующее действие на Т- и в меньшей степени на В-лимфоциты, усиливают фагоцитоз, процессы регенерации. К ним относятся тималин, тактивин, тимоген. В качестве иммуностимулирующего средства иногда используют также ламизил (декарис).

В период ремиссии хронической герпетической инфекции рекомендуют использовать различные адаптогены: экстракт элеутерококка; настойку аралии, лимонника и т. п. Их комбинируют с приемом дибазола.

А. Н. Poдиoнoв

Заболевания кожи, подробнее...

www.lor.inventech.ruВыделяют ДНК-содержащие вирусы (вирусы герпеса, папиллом, аденовирусы) и РНК-содержащие вирусы (вирусы гриппа, вирусного гепатита, полиомиелита, бешенства).

Особую разновидность составляют РНК-ретровирусы, к которым относятся вирусы иммунодефицита человека (ВИЧ). Обратная транскриптаза этих вирусов на основе РНК образует ДНК, которая может годами храниться в геноме человека, а затем стать источником синтеза РНК вируса. Это проявляется синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД).

Вирусы поражают клетки организма и размножаются, используя резервы этих клеток. В развитии вирусов выделяют следующие фазы:

1) адсорбция (фиксация) вируса на мембране клетки хозяина;

2) проникновение (пенетрация) вируса в клетку;

3) депротеинизация (утрата белковой оболочки вируса);

4) репликация (размножение);

5) сборка вирионов;

6) выход вирионов из клетки.

Иммунизация

Для предупреждения вирусных заболеваний проводят активную и пассивную иммунизацию. Для активной иммунизации используют вакцины. Пассивную иммунизацию проводят с помощью препаратов иммуноглобулинов.

Нормальный иммуноглобулин человека содержит IgG из крови не менее 1000 здоровых доноров. Антитела, которые содержатся в препарате, нейтрализуют вирусы и препятствуют присоединению вирусов к клеткам.

Препарат вводят внутривенно для профилактики гриппа, вирусного гепатита, кори, полиомиелита, бешенства и др.

Средства, нарушающие проникновение вирусов в клетки

Римантадин — производное адамантана; сходен с амантадином (мидантаном), но превосходит его по противовирусному действию и не проникает в ЦНС. Препятствует проникновению в клетки вируса гриппа А2 и используется в основном для профилактики этого заболевания. Препарат назначают внутрь 2—3 раза в день.

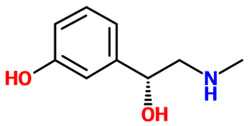

Аналоги нуклеотидов (аномальные нуклеотиды)

К этой группе соединений относятся синтетические производные нуклеотидов (гуанина, аденина, тимидина), нарушающие синтез ДНК или РНК вирусов.

Ацикловир (зовиракс) — синтетический аналог гуанина. Эффективен в отношении вирусов Herpes simplex (простой герпес) и Herpes zoster (опоясывающий лишай; ветряная оспа).

Ацикловир проникает в клетки, зараженные вирусом, при участии тимидинкиназы вируса. Под влиянием тимидинкиназы вируса происходит фосфорилирование ацикловира — образуется ацикловира монофосфат. Ферменты клетки производят дальнейшее фосфорилирование с образованием ацикловира трифосфата, который: I) ингибирует ДНК-полимеразу вируса, 2) инкорпорируется в ДНК вируса. В результате синтез ДНК прекращается, нарушается репликация вируса (рис. 68).

Рисунок 68. Механизм противовпрусного действия ацикловира.

Применяют ацикловир при простом герпесе 1 и 2 (орофациальный и генитальный герпес) и опоясывающем лишае. При герпетическом кератоконъюнктивите используют глазную мазь, при поражениях кожи и слизистых оболочек — крем, который наносят 4-5 раз в день. Кроме того, препарат назначают внутрь (биодоступность 15—30%) и внутривенно капельно (при герпетических поражениях легких, герпетическом энцефалите).

Побочные эффекты ацикловира: головная боль, головокружение, тошнота, рвота, диарея, кожные сыпи, нарушения функции печени, гиперурикемия, нарушения системы крови; при внутривенном введении - дезориентация, возбуждение, галлюцинации, тремор.

Валацикловир — пролекарство. По сравнению с ацикловиром обладает более высокой биодоступностью — 70%. В организме превращается в ацикловир. Препарат назначают внутрь 2—3 раза в день при опоясывающем лишае, герпесе глаз, губ, гениталий.

Ганцикловир — синтетический аналог ацикловира, значительно более эффективный при цитомегаловирусной инфекции (ретинит, пневмония). Препарат может оказывать угнетающее действие на костный мозг и вызывать нейтропению, тромбоцитопению, а также нарушать функции печени, почек, тестикул. Назначается внутривенно и внутрь по жизненным показаниям.

Видарабин - синтетический аналог аденина. В форме видарабина трифосфата ингибирует ДНК-полимеразу, встраивается в ДНК и блокирует ее элонгацию.

Применяют при простом герпесе, опоясывающем лишае. Эффективен в отношении цитомегаловирусов и вируса Эпштейна— Барр (вирус инфекционного мононуклеоза).

Идоксуридин — синтетический аналог тимидина. Препарат токсичен, поэтому применяется только местно при герпетических поражениях глаз в виде глазных капель (каждые 2 ч).

Рибавирин (рибамидил) — синтетический аналог гуанозина. Ингибирует синтез вирусных ДНК и РНК. Эффективен при герпесе, вирусном гепатите С, гриппе А и В. Рибавирин — препарат выбора в отношении респираторно-синцитиального вируса, вызывающего поражения дыхательных путей чаще всего у детей раннего возраста (тяжелые пневмонии у новорожденных). Препарат назначают внутрь; в детской практике применяют ингаляционно в виде аэрозоля.

Ингибиторы нейраминидаз

Нейраминидазы выделяются вирусами гриппа и инактивируют избыток рецепторов для вирусов на клеточных мембранах, в частности, на мембранах эпителиальных клеток дыхательных путей. Это способствует распространению вирусов по дыхательным путям. При ингибировании нейраминидаз вирусы в больших количествах задерживаются на клетках и не распространяются на другие клетки.

Ингибиторы нейраминидаз — осельтамивир (тамифлю), занамивир эффективны при гриппе А и В. Назначают внутрь.

Средства, применяемые при СПИДе

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) относится к РНК-содержащим вирусам. Под влиянием обратной транскриптазы (ревертазы) на основе РНК вируса синтезируется ДНК, которая проникает в ядро клетки, где может находиться в латентном состоянии в течение ряда лет и затем стать источником образования вирусной РНК.

ВИЧ поражает ThCD4+ (Т-хелперы, взаимодействующие с антигенпрезентирующими клетками) и в связи с этим значительно снижает иммунную защиту организма. Это ведет к развитию СПИДа (синдром приобретенного иммунодефицита), который проявляется в виде различных бактериальных, грибковых и вирусных инфекций. Характерные осложнения СПИДа: кандидоз, криптококкозный менингит, герпес, цитомегаловирусный ретинит, пневмоцистная пневмония, токсоплазмозный энцефалит, сальмонеллез, бактериальный сепсис, саркома Капоши.

Для воздействия на ВИЧ применяют: 1) аналоги нуклеотидов, 2) ингибиторы протеаз.

Аналоги нуклеотидов. Зидовудин (азидотимидин) — синтетический аналог тимидина. Зидовудина трифосфат ингибирует обратную транскриптазу и инкорпорируется в растущую ДНК, прерывая ее рост.

Назначают препарат внутрь 6 раз в сутки.

Побочные эффекты зидовудина: головная боль, бессонница, тошнота, гранулоцитопения, анемия, нарушения функции печени, миалгии.

Вместе с зидовудином назначают аналоги других нуклеотидов — зальцитабин, диданозин, ламивудин. Эти препараты могут на 1—1,5 года замедлять развитие СПИДа, снижать частоту сопутствующих инфекций.

Невирапин (вирамун) — ненуклеозидный ингибитор обратной транскриптазы. Применяют для лечения больных, зараженных ВИЧ, и профилактики передачи ВИЧ от матери к новорожденному ребенку.

Ингибиторы протеаз — индинавир, саквинавир снижают активность протеаз, которые расщепляют полипротеин вируса, образуя функционально активные белки (ферменты) и структурные белки. Назначают совместно с аномальными нуклеотидами. Применение препаратов ограничивается в связи с выраженными кожными реакциями (сыпи, синдром Стивенса—Джонсона).

Средства, применяемые при инфекциях, сопутствующих СПИДу.

В связи с нарушением иммунных реакций СПИД сопровождается бактериальными, грибковыми, вирусными, протозойными инфекциями. Поэтому при лечении СПИДа наряду с препаратами, действующими на ВИЧ, назначают другие противовирусные средства, а также противобактериальные, противогрибковые, противопротозойные препараты.

Так, препаратом выбора при кандидамикозе и криптококкозном менингите считают флуконазол, при герпетической инфекции — ацикловир, при цитомегаловирусном ретините — ганцикловир, при пневмоцистной пневмонии — ко-тримоксазол, при токсоплазмозном энцефалите — фансидар.

При саркоме Капоши применяют препараты интерферонов, доксорубицин, блеомицин.

Препараты интерферонов

Различают интерферон-альфа, интерферон-бета, интерферон-гамма. Все интерфероны обладают противовирусными, противоопухолевыми и иммуностимулирующими свойствами.

Противовирусные свойства наиболее выражены у интерферона-альфа. Под влиянием интерферона-альфа затрудняется проникновение вирусов в клетки, активируется синтез противовирусных клеточных ферментов, нарушаются сборка вирионов и их выход из клетки.

Препараты интерферона-альфа применяют при гриппе, вирусном гепатите, кондиломах, а также при опухолевых заболеваниях.

Интерферон-альфа (интерферон человеческий лейкоцитарный) получают из крови доноров. Применяют интраназально для профилактики и лечения гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Парентерально препарат вводят при вирусном гепатите В и С, при остроконечных кондиломах, а также при некоторых опухолевых заболеваниях.

Интерферон-альфа-2а (роферон-А) — препарат, идентичный аналогичному интерферону человека. Вводят внутримышечно или под кожу. Применяют при вирусном гепатите, вирусных менингоэнцефалитах, вирусных заболеваниях глаз (конъюнктивит, кератит), а также при некоторых опухолевых заболеваниях.

Интерферон-альфа-2Ь (интрон-А) — рекомбинантный препарат соответствующего интерферона человека. Вводят внутримышечно. Применяют при вирусном гепатите, а также при опухолевых заболеваниях.

pharmacologia.narod.ruАнатомия век. Эмбриогенез.

Свет явился раздражителем, который привел к возникновению в животном мире специального органа зрения, organum visus, главной частые которого у всех животных являются специфические чувствительные клетки, происходящие из эктодермы и могущие воспринимать раздражения от световых лучей. Они по большей части окружены пигментом, значение которого состоит в том, чтобы пропускать свет по определенному направлению и поглощать лишние световые лучи.

Такие клетки у низших животных разбросаны по телу (примитивные "глазки"), а в дальнейшем образуется ямка, выстланная чувствительными клетками (сетчатка), к которым подходит нерв. У беспозвоночных впереди ямки возникают светопреломляющие среды (хрусталик) для концентрации световых лучей, падающих на сетчатку. У позвоночных, у которых глаза достигают наибольшего развития, появляются, кроме того, мышцы, двигающие глаз, и защитные приспособления (веки, слезный аппарат).

Характерной особенностью позвоночных является то обстоятельство, что светочувствительная оболочка глаза (сетчатка), содержащая специфические клетки, развивается не прямо из эктодермы, а путем выпячивания из переднего мозгового пузыря.

На первом этапе развития зрительного анализатора (у рыб) в периферическом конце (сетчатка) светочувствительные клетки имеют вид палочек, а в головном мозге находятся только зрительные центры, лежащие в среднем мозге. Такой орган зрения способен лишь к светоощущению и различению предметов. У наземных животных сетчатка дополняется новыми светочувствительными клетками - колбочками и появляются новые зрительные центры в промежуточном мозге, а у млекопитающих - и в коре. Благодаря этому глаз получает способность к цветному зрению. Все это связано с первой сигнальной системой. Наконец, у человека особенного развития достигают высшие центры зрения в коре мозга, благодаря которым у него возникают отвлеченное мышление, связанное со зрительными образами, и письменная речь, которые являются составной частью второй сигнальной системы, свойственной только человеку.

Эмбриогенез глаза в общих чертах происходит следующим образом. Боковые выпячивания стенки переднего мозгового пузыря (его части, дающей промежуточный мозг), вытягиваясь в стороны, образуют два глазных пузырька, сообщающихся посредством полой суженной ножки с мозговой полостью. Из ножки образуется зpительный неpв, а из периферической части глазного пузырька - сетчатка. В связи с развитием хрусталика передняя часть глазного пузырька впячивается по направлению к ножке, вследствие чего пузырек превращается в двустенный "глазной бокал".

Оба листка переходят у края "бокала" один в другой, образуя зачаток зрачка. Наружный (впяченный) листок "бокала" становится пигментным слоем сетчатки, а внутренний - светочувствительным (собственно сетчатка). В передней части "глазного бокала" образуется хрусталик, помещающийся в полости его, а позади хрусталика - стекловидное тело.

Развитие наружных оболочек глаза-сосудистой, склеры и роговицы - происходит из мезодермы, окружающей "глазной бокал" вместе с хрусталиком. Из наружного, более плотного слоя мезодермы возникает склера с роговицей, а из внутреннего, богатого сосудами слоя - choroidea с ресничным телом и радужкой. В передней части зародышевого глаза оба слоя отделяются друг от друга, отчего возникает передняя камера. Наружный слой мезодермы в этом месте, сделавшись прозрачным, образует роговицу. Эктодерма, покрывающая спереди роговицу, дает эпителий конъюнктивы, переходящий на внутреннюю поверхность век.

Глаз, oculus (от греч. ophthalamos, отсюда - офтальмология), состоит из глазного яблока, bulbus oculi, и окружающих вспомогательных органов.

По материалам - http://eyecenter.com.ua'

www.medicinform.net Формирование органа зрения.Условия, необходимые для развития глаза. Значение света для развития глаза. Три фазы в развитии глаза. Значение влияния различных факторов на формирование глаза в 1-й и 2-й критические периоды развития органа зрения. Роль наследственных факторов в развитии органа зрения. Стадии развития органа зрения у эмбриона и плода.

Этапы развития зрительного анализатора, их продолжительность и состояние зрительных функций на каждом этапе развития. Глаз, как фотоэнергетическая (ФЭС) или оптико-вегетативная система организма.

Анатомия, физиология и функции составных частей глаза, его защитного аппарата и придатков.

Три отдела зрительного анализатора: рецепторные клетки, проводящие пути, подкорковые и корковые зрительные центры.

Глазное яблоко. Величина, вес и форма глазного яблока, возрастные особенности. Отклонения в размерах от возрастной нормы, могут свидетельствовать об аномалии развития или тяжелой патологии (врожденная глаукома, микрофтальм и др.) Анатомо-топографические ориентиры глазного яблока, применение их при локализации патологического процесса. Уметь определить размеры глаза с помощью ЭХО-офтальмографии.

Оболочки глаза – наружная, придающая форму глазу; средняя, обеспечивающая питание глаза; внутренняя – сетчатка и ДЗН – обеспечивающие механизмы зрительного процесса.

Наружная оболочка. Капсула глаза, ее составные части (роговица, склера, лимб). Функции наружной оболочки.

Роговица.Гистологическое строение и биохимический состав. Свойства нормальной роговой оболочки; изменение этих свойств с возрастом и факторы, обусловливающие эти свойства. Толщина и размеры роговицы, изменение ее с возрастом. Значение этих изменений в прогнозе исходов кератитов. Питание роговой оболочки, роль в этом краевой петлистой сети и влаги передней камеры. Иннервация роговой оболочки: чувствительная, трофическая, вегетативная. Преломляющая функция роговой оболочки, изменение ее с возрастом. Защитная функция роговицы.

Склера.Площадь, особенности гистологического строения, цвет и толщина склеры. Значение этих данных в объяснении симптоматики ряда патологических процессов и при хирургических вмешательствах. Кровоснабжение и иннервация склеры. Обратить внимание на цвет склеры у новорожденных (симптом «синих склер» и т.д.), на растяжимость склеры в раннем возрасте (повышенное ВГД – врожденная глаукома, ретинобластома, гидрофтальм)

Лимб.Гистологическое строение лимба, значение этого в развитии патологических процессов в нем. Локализация наружного и внутреннего лимба.

Сосудистый тракт. Топография трех его частей, супрахориедальное пространство.

Радужная оболочка. Анатомическое и гистологическое строение, функции радужки. Особенности кровоснабжения, иннервации. Физиологическое назначение радужной оболочки. Фотореакция зрачка при диагностике поражений симпатической, парасимпатической иннервации, ЦНС, тяжелой глазной патологии.

Цилиарное тело. Анатомическое и гистологическое строение (мезодермальная и нейроэктодермальная части), ресничные отростки, их гистологическое строение и роль в образовании и оттоке внутриглазной жидкости (показатели С, F и др.). Строение и функции цилиарной мышцы (3 вида мышечных волокон), участие в аккомодации. Кровоснабжение и иннервация цилиарного тела.

Хориоидея. (собственно сосудистая оболочка). Топографическая анатомия, гистологическое строение, кровоснабжение и иннервация. Связь с сетчаткой. Функции хориоидеи. Особенность кровоснабжения хориоидеи играет роль в возникновении воспалительных и дистрофических процессов.

Сетчатка.Ее светочувствительный и мозговой слой. Оптически деятельный и недеятельный отделы сетчатки. Роль пигментного эпителия в фотохимических процессах. Гистологическое строение сетчатки. Три нейрона сетчатки. Желтое пятно, особенности его связей с корой, отличие в его строении у новорожденных и детей старшего возраста. Связь сетчатки с ЦНС. Изменение сетчатки нередко является первым признаком поражения ЦНС, а также проявлением общих, обменных, эндокринных и наследственных заболеваний у детей и взрослых.

Зрительный путь. Топографическая анатомия 4-х отделов зрительного нерва. Возрастные особенности цвета диска зрительного нерва. Папилломакулярный пучок, его строение и расположение в различных отделах зрительного нерва. Строение и топографическая анатомия зрительного тракта. Уметь определять периферическое зрение при поражении зрительного тракта, хиазмы и т.д., и их значение для топического диагноза, особенно при неврологических заболеваниях. Надо помнить, что у детей при повреждении стенок зрительного канала, чаще при сильных ударах по лобной кости. Наступает слепота из-за сдавления зрительного нерва и кровоизлияний в него.

Зрительные подкорковые и корковые центры головного мозга.Проекция сетчатки каждого глаза в различных отделах зрительного пути. Ассоциативные связи корковых зрительных центров.

Прозрачные структуры глазного яблока.

Хрусталик.Топографическая анатомия, возрастные особенности химического состава, веса хрусталика и состояние цинновой связки. Характеристика возрастной динамики преломляющей и аккомодационной функции хрусталика. Питание хрусталика.

Стекловидное тело. Анатомо-гистологическая структура, объем и вес ее у лиц различного возраста. Химический состав. Особенности питания. Функции стекловидного тела. Изменения стекловидного тела – важный диагностический признак при различной врожденной патологии, воспалительных, дистрофических процессах сетчатки и сосудистого тракта.

Передняя и задняя камеры глаза. Топография, глубина камер у детей различного возраста и пожилых людей. Содержание камер глаза. Анатомо-топографическая и био-гонио-микроскопичекая характеристика угла передней камеры как основного пути оттока внутриглазной жидкости. Другие пути оттока внутриглазной жидкости.

Внутриглазная жидкость Химический состав, объем и роль во внутриглазном обмене и питании бессосудистых структур глаза.

Защитный и вспомогательный аппарат глаза

Веки.Строение и функция век. Кровоснабжение и иннервация. Размер глазной щели. Обратить внимание на лагофтальм, птоз, спастический заворот нижнего века у новорожденных, их осложнения.

Конъюнктива.Пять отделов конъюнктивы, особенности и гистологическое строение каждого отдела. Кровоснабжение, иннервация. Характеристика функций конъюнктивы.

Слезный аппарат.Слезопродуцирующий аппарат и слезоотводящие пути. Топография, питание и иннервация. Начало функционирования слезной железы у детей. Назначение желез Краузе, Молля и др. Состав секрета. Слезопроводящие пути, количество слезной жидкости, оттекающей в сутки. Значение слезного аппарата для нормального функционирования оболочек глаза. Пассивное и активное слезоотделение. Аномалии слезных точек (атрезии, дислокации); слезного мешка (дивертикулы), слезно-носового канала (недоразвитие у новорожденных). Уметь провести пробы – канальцевую, слезно-носовую.

Наружные мышцы глазного яблока.Топографическая анатомия и функции глазодвигательных мышц. Иннервация и кровоснабжение. Уметь определить функцию глазодвигательных мышц методом коордиметрии и исследованием поля взора.

Кровеносная система глаза. Особенности кровоснабжения различных структур глаза. Анастомозы. Основные пути венозного оттока.

Иннервация глаза. Черепно-мозговые нервы. Вегетативная иннервация.

Циннов узел.Строение, топография, роль в иннервации оболочек глаза. Основные признаки поражения цилиарного узла при ретробульбарных процессах. Уметь провести новокаиновую блокаду циннова узла.

Литература:

|

59 |

Абдуллаев М.С. |

Нервы двигательного аппарата глаза 1973г |

|

344 |

Архангельский В.Н. |

Руководство по глазным болезням Том 1 книга 1 1962г |

|

345 |

Архангельский В.Н. |

Руководство по глазным болезням Том 1 книга 1 1962г |

|

393 |

Архангельский В.Н. |

Руководство по глазным болезням Том 1 книга 1 1962г |

|

371 |

Архангельский В.Н. |

Учебник глазных болезней 1968г |

|

372 |

Архангельский В.Н. |

Глазные болезни 1969г |

|

354 |

Бочкарева А.А. |

Глазные болезни 1989г |

|

355 |

Бочкарева А.А. |

Глазные болезни 1989г |

|

356 |

Бочкарева А.А. |

Глазные болезни 1989г |

|

308 |

Горбань А.И. |

Стекловидное тело в клинической офтальмологии 1979г |

|

313 |

Данилевич В.Ф. |

Современная офтальмология 2000г |

|

314 |

Данилевич В.Ф. |

Современная офтальмология 2000г |

|

555 |

Джек Дж.Кански |

Клиническая офтальмология 2009г |

|

343 |

Джек Дж.Кански |

Клиническая офтальмология 2006г |

|

326 |

Должич Г.И. |

Глазные болезни в вопросах и ответах 2000г |

|

327 |

Должич Г.И. |

Глазные болезни в вопросах и ответах 2000г |

|

366 |

Ковалевский Е.И. |

Офтальмология 1995г |

|

367 |

Ковалевский Е.И. |

Глазные болезни 1986г |

|

315 |

Копаева В.Г. |

Глазные болезни 2002г |

|

316 |

Копаева В.Г. |

Глазные болезни 2002г |

|

317 |

Копаева В.Г. |

Глазные болезни 2002г |

|

504 |

Мальцев Э.В. |

Хрусталик 1988г |

|

144 |

Меркулов И.И. |

Клиническая офтальмология книга 1 1966г |

|

369 |

Сидоренко Е.И. |

Офтальмология 2002г |

|

370 |

Сидоренко Е.И. |

Офтальмология 2002г |

|

224 |

Сомов Е.Е. |

Клиническая анатомия органа зрения человека 2005г |

|

225 |

Сомов Е.Е. |

Клиническая анатомия органа зрения человека 2005г |

|

226 |

Сомов Е.Е. |

Клиническая анатомия органа зрения человека 1997г |

|

227 |

Сомов Е.Е. |

Клиническая анатомия органа зрения человека 1997г |

|

321 |

Сомов Е.Е. |

Клиническая офтальмология 2005г |

|

363 |

Сомов Е.Е. |

Введение в клиническую офтальмологию 1993г |

|

486 |

Старков Г.Л |

Патология стекловидного тела 1967г |

|

458 |

Старков Г.Л. |

Патология стекловидного тела 1967г |

|

554 |

Федоров С. Н., Ярцева Н. С., Исманкулов А. О. |

Глазные болезни, 2000 г. |

|

358 |

Федоров С.Н. Ярцева Н.С. Исманкулов А.О. |

Глазные болезни 2000г |

|

359 |

Федоров С.Н. Ярцева Н.С. Исманкулов А.О. |

Глазные болезни 2000г |

|

157 |

Шульпина Н.Б. |

Биомикроскопия глаза 1966г |

|

387 |

Шульпина Н.Б. |

Биомикроскопия глаза 1966г |

Анатомия глаза Клинические изображения.

Человек обладает одной из наиболее изумительных зрительных систем. Основные свойства человеческого глаза включают: безупречно скорректированный оптический дизайн, точная геометрия материалов, контроль мозгом, обработка информации сетчатки глаза, взаимосвязь с мозгом с шести разных уровней сенсорных клеток в сетчатке, цветное зрение, сжатие данных, которые направляются в мозг, а также высокоспециализированный состав материалов и ориентация, которая дает возможность каждому глазу функционировать и обеспечивает запоминание целых картинок.

По достижении зрелости глазные яблока взрослого человека составляют примерно 0,9 дюймов (24 мм) в диаметре и слегка сплюснуты как спереди, так и сзади. Слои сетчаток каждого глаза уникальны. Внешний волокнистый слой, покрывающий и защищающий глазные яблоки, состоит из роговой оболочки глаза и склеры. Внешняя одна шестая волокнистого слоя является прозрачной роговицей, которая функционирует в качестве корректирующей линзы, чтобы помочь искривлять поступающий свет на хрусталик внутри глаза для образования на сетчатке отчетливого изображения с высоким разрешением. Затем тонкая мембрана покрывает роговицу. Оставшаяся часть волокнистого слоя глаза – это плотное, прочное, непроницаемое покрытие, белочная оболочка глаза. Внешний слой яблока содержит кровеносные сосуды, которые образуют «налитый кровью глаз», когда он раздражен. Средний слой глазного яблока является густо пигментированным, хорошо оснащенным кровью, и включает основные сложные структуры. Наиболее глубокий слой включает сетчатку глаза. В середине глаз состоит из передней полости, наполненной водянистой жидкостью. Задняя полость наполнена гелеобразной стекловидной жидкостью. Внутреннее давление (внутриглазное давление), которое производится жидкостью внутри глаза, поддерживает форму передней полости, в то время как жидкость с удерживающей тканью поддерживает форму задней полости глаза. Глазное яблоко неправильной формы приводит к неэффективной концентрации света на сетчатке. Человек может быть «близоруким» или «дальнозорким». Оба состояния можно исправить при помощи очков или контактных линз. Эти состояния могут требовать сферической и/или цилиндрической коррекции.

Проблемы, связанные с фокусировкой, могут также возникать из-за мышц, которые контролируют глаз. Это также можно исправить с помощью контактных линз или очков. Такие состояния как «амблиопичный глаз» (затуманенное зрение) или «косой глаз» требует особенных средств коррекции. Модель основных компонентов человеческого глаза далее детально описаны с тем, чтобы отобразить единую систему зрения в известных терминах.

1. Радужная оболочка глаза

Радужка – это круглая регулируемая диафрагма с центральным отверстием (зрачком). Она расположена в полости за роговицей. Радужная оболочка придает глазу его цвет, в зависимости от количества присутствующего пигмента. Если пигмента много, то радужная оболочка коричневая. Если же его мало, то она голубая. В некоторых случаях может вообще не быть пигмента, в этих случаях глаз светлый. Различные пигменты окрашивают глаза разным образом, чтобы создать цвета, которые вы видите, такие как серые, зеленые и т.д. При ярком свете мышцы радужной оболочки глаза сокращают зрачок, тем самым уменьшая количество света, который попадает в глаз. И наоборот, зрачок расширяется при тусклом освещении, чтобы увеличить количество поступающего на сетчатку света. Так как снижается количество света, то возможность различать цвета уменьшается.

vial.ua

Следующие статьи

- Как избежать старческого зрения. Как мы видим то, что видим Демидов В. Как организовать лечение.

- Инфекционные хронические воспаления век. Информация об обновлении статей. Иридоциклит (ирид).

- Врожденная глаукома. Врожденная и приобретенная патология хрусталика. Врожденные катаракты. Врожденная и приобретенная патология хрусталика. Вторичные катаракты.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Интракапсулярная экстракция катаракты это

Интракапсулярная экстракция катаракты это  Фенилэфрин

Фенилэфрин  Что будет если закапать просроченный визин

Что будет если закапать просроченный визин