Методика гониоскопического исследования

Методика гониоскопического исследования.

Гониоскопия – это специальный метод, который позволяет прижизненно осмотреть угол передней камеры.

Для проведения данного исследования необходима специальная линза. В настоящее время широко распространенная линза Гольдмана.

В норме при биомикроскопии, угол передний камеры увидеть невозможно, так, как он прикрыт роговицей, однако, используя гониоскопическую линзу, которая снабжена зеркалам можно увидеть в отражении структуру и степень ее открытия.

Гониоскопия дала толчок к более детальному изучению глаукомы и сейчас это рутинный метод исследования, которым должен владеть любой офтальмолог.

На пути освоения гониоскопии есть ряд трудностей.

Метод сам по себе не совсем приятный и трудоемкий. Многое зависит от пациента. Есть больные, которым осмотреть угол практически невозможно в силу их асоциального поведения.

Первые попытки увидеть угол передней камеры были предприняты еще в конце XIX начале XX века. Однако, в силу больших технических трудностей связанных с проведением данной методики метод не получил большого распространения. Однако, после появления щелевых ламп, гониоскопы были усовершенствованы и исследование с их помощью стало вполне доступным для любого офтальмолога.

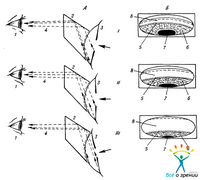

В СССР большое распространение получил гониоскоп Краснова. Он представлен на картинке сверху. Он состоял из одного зеркала, позволяющего осматривать угол передней камеры. Но его недостатком являлась хрупкость. Бывалые окулисты помнят, как расходовались в огромных количествах данные гониоскопы.

Современные же отличаются большей прочностью, да и лучшей оптикой. Один из вариантов вы можете видеть внизу на картинке.

В настоящее время лидерами на рынке производства линз для проведения гониоскопии являются VOLK, и американская компания OCULAR. Я, надо признать, приверженец последней фирмы. Сам лично пользуюсь линзой Гольдмана для проведения данного метода исследования. Обзор вполне достаточный, позволяет оценить все структуры угла передней камеры пациента. Кроме того, при помощи данной линзы можно осматривать задний отрезок глаза, а также периферию. Универсальная, и очень качественная линза. Рекомендую всем. Также, если Вам необходима лабораторная посуда загляните на сайт labtech.su

Знать основы патологии переднего угла очень важно в понимании сущности глаукому. Во многом то, что показывает гониоскопия свидетельствует о том, что будет происходить с данным пациентом в будущем. Какой у него прогноз и так далее.

ban-vi.ru ГОНИОСКОПИЯ. Исследование угла передней камеры глаза при помощи гониоскопа и щелевой лампы. К области угла относят краевую часть передней камеры, заключенную между корнем радужной оболочки и зоной лимба. Сущность метода: щелевая лампа обеспечивает фокусированное освещение, необходимое увеличение и оптический срез, зеркало гониоскопа позволяет рассматривать угол передней камеры исследуемого глаза. Наибольшее распространение в нашей стране имеют гониоскопы Краснова и Бойнингена.Гониоскоп Краснова состоит из наклонной стеклянной четырехгранной призмы, заключенной в футляр из плексигласа. Передняя часть гониоскопа контактирует с поверхностью глазного яблока и соответствует ей по форме; она выполнена в виде сферической контактной линзы. В центре склеральной части гониоскопа имеется отверстие, в котором помещена роговичная часть призмы. Она предназначена для контакта с роговицей, в связи с чем имеет сферическое углубление диаметром 10,5 мм и радиусом кривизны 8,5 мм. Изображение угла передней камеры видно через основание призмы, обращенное к наблюдателю. Для осмотра всего угла передней камеры прибор необходимо поворачивать вокруг его продольной оси. Гониоскоп имеет небольшие размеры, при исследовании нет необходимости в применении контактного раствора для заполнения пространвтва между прибором и глазным яблоком.

Гониоскоп Бойнингена представляет собой четырехстороннюю стеклянную пирамиду с зеркальными поверхностями и с усеченной вершиной, которая контактирует с роговицей. Вершина гониоскопа имеет форму сферической поверхности с радиусом кривизны 8 мм. Стеклянная пирамида гониоскопа заключена в полупрозрачную оправу, имеющую форму склеральной поверхности. При работе с пирамидальным гониоскопом возможен осмотр всех сторон угла передней камеры без вращения пирамиды вокруг ее оси.

Трехзеркальный гониоскоп Гольдмана представляет собой цилиндр, в котором имеется 3 зеркала, расположенных под различными углами к оси глаза. Это позволяет одновременно производить осмотр угла передней камеры, цилиарного тела и периферических отделов сетчатки.

Методика исследования. Перед исследованием роговичную и склеральную части гониоскопа дезинфицируют путем обтирания влажным тампоном, смоченным в растворе оксицианистой ртути (1 : 6000). Гониоскоп нельзя протирать спиртом, эфиром и кипятить. После троекратной инстилляции 0,5% раствора дикаина исследуемого усаживают перед щелевой лампой и фиксируют голову на подставке. Раскрыв глазную щель исследуемого глаза и заставляя больного смотреть вниз, а затем вверх, вставляют склеральную часть гониоскопа в конъюнктивальную полость. Во время исследования корпус гониоскопа удерживают большим и указательным пальцами левой руки, а правой рукой управляют осветителем и микроскопом щелевой лампы. Для осмотра верхних и нижних отделов угла передней камеры осветитель помещают справа от наблюдателя под углом 1530 . При исследовании боковых отделов угла осветитель устанавливают со стороны, противоположной зеркальному изображению угла, под углом 510 . Исследование угла передней камеры обычно начинают с осмотра нижних его отделов, так как на этом участке угол более широкий и легче доступен гониоскопическому исследованию. По мере осмотра различных отделов угла осветитель и микроскоп перемещают в зависимости от положения зеркальной поверхности гониоскопа. Угол передней камеры хорошо виден лишь при условии, если капиллярное пространство между роговицей и поверхностью гониоскопа будет заполнено слезной жидкостью.

Ориентировочныи осмотр угла передней камеры проводят обычно в диффузном свете. Для этого используют гониоскопическую насадку, входящую в комплект щелевой лампы (ЩЛ-56). Эта насадка, надетая на головную призму осветителя, дает равномерно освещенный круг диаметром до 20 мм. При проведении исследования в диффузном свете осветительная щель должна быть широко открыта. С целью более детальной гониоскопии и получения представления о форме угла исследование проводят в прямом фокальном свете с использованием осветительной щели. При этом выкраивается оптический срез угла. Для получения оптического среза боковых отделов угла пользуются горизонтальной щелью. Чаще всего гониоскопию проводят с использованием 1820-кратного увеличения.

После окончания исследования гониоскоп извлекают из конъюнктивального мешка, при этом больной должен смотреть вверх, а врач оттягивает нижнее веко книзу. Роговично-склеральную часть гониоскопа тщательно протирают ватным тампоном, смоченным в растворе оксицианистой ртути, и осушают марлевой салфеткой. После исследования в конъюнктивальный мешок больного инсталлируют 2 капли 30% раствора сульфацил-натрия.

Угол передней камеры характеризуется следующими опознавательными зонами. 1. Роговица имеет вид прозрачного купола, нависающего над остальными зонами угла. 2. Переднее пограничное кольцо Швальбе представляет собой возвышение на внутренней поверхности роговицы с довольно крутым склоном, спускающимся в направлении угла. Это циркулярное кольцо является местом окончания десцеметовой оболочки и соответствует области лимба, от ткани роговицы отличается более белой окраской и меньшей прозрачностью. 3. Вырезка узкая бороздка, являющаяся границей между передним пограничным кольцом Швальбе и следующей зоной корнеосклеральных трабекул. 4. Зона корнеосклеральных трабекул и шлеммова канала имеет вид бледно-серой, довольно широкой полосы. Почти в середине трабекулярной зоны, за полупрозрачным слоем трабекул, видны контуры шлеммова канала. В норме шлеммов канал не содержит крови. Однако при слишком сильном надавливании гониоскопом на глаз, а также при некоторых заболеваниях в шлеммовом канале появляется кровь. В этих случаях шлеммов канал имеет вид полосы ярко-красного цвета, выделяющейся на бледном фоне окружающих тканей. В старческом возрасте и при некоторых заболеваниях отмечается усиленная пигментация шлеммова канала. 5. Склеральная шпора, или заднее пограничное кольцо Швальбе, имеет вид полосы ярко-белого цвета. Является местом прикрепления к склере цилиарного тела и ограничивает шлеммов канал сзади, б. Передняя поверхность цилиарного тела, выступающая в область угла передней камеры, имеет серовато-коричневый цвет и слегка волнистую поверхность. С возрастом эта зона обесцвечивается и приобретает матово-серый оттенок. 7. Корень радужной оболочки является продолжением передней части цилиарного тела; он имеет различную окраску и рельеф. Корень отграничен от остальных отделов радужки одной из самых периферических контракционных борозд. Иногда опознавательные зоны угла передней камеры могут быть частично прикрыты гребенчатой связкой. Волокна связки представляют собой тонкие перемычки, начинающиеся от корня радужки и оканчивающиеся в области корнеосклеральных трабекул. Волокна гребенчатой связки имеют окраску радужной оболочки. Необходимо отличать гребенчатую связку, являющуюся для угла нормальным образованием, от гониосинехий.

При проведении гониоскопичсского исследования определяют форму угла передней камеры и наличие патологических изменений в этой области. Форму угла определяют по степени закрытия радужной оболочкой опознавательных зон угла и по отстоянию корня радужной оболочки от вырезки. По ширине и профилю угол передней камеры может быть различным. При широком угле видны все перечисленные структуры. Угол средней ширины характеризуется тем, что видны все структуры, кроме передней части цилиарного тела и склеральной шпоры. При узком угле большая часть трабекулярной зоны закрыта корнем радужной оболочки, часть угла доступна наблюдению. В случае закрытого угла корень радужной оболочки доходит до уровня склеральной шпоры.

Профиль угла соответствует степени дивергенции между задней поверхностью роговицы и плоскостью радужной оболочки. Различают клювовидный и тупой угол. Угол дивергенции может быть рассчитан математически или измерен (гониометрия).

Закрытый угол всегда является патологией: наблюдается при остром приступе глаукомы, в случаях блокады зон угла опухолью радужной оболочки и др. К изменениям в области угла передней камеры, связанным с воспалением, относятся гониосинехии. Наблюдается спаяние корня радужки с полосой цилиарного тела, склеральной шпорой, трабекулярной зоной, передним пограничным кольцом Швальбе, роговицей. В зависимости от этого различают гониосинехии цилиарные, трабекулярные, корнеальные. Гониосинехии наблюдаются при первичной и вторичной глаукоме, иридоциклитах. Дегенеративно-трофические изменения угла передней камеры выражаются в склерозе и уплотнении трабекулярной ткани, а также в экзогенной пигментации корнео-склеральных трабекул и шлеммова канала. Особенно часто эти изменения бывают при глаукоме.

Основными показаниями к проведению гониоскопического исследования являются глаукома, опухоли в области корня радужной оболочки, инородные тела в углу передней камеры. Гониоскопию проводят с целью диагностики глаукомы, дифференциального диагноза между первичной и вторичной глаукомой, выбора метода медикаментозного и хирургического лечения. После антиглаукоматозных операций гониоскопия дает представление о состоянии искусственно созданных путей оттока водянистой влаги, что особенно важно при неэффективности хирургического лечения. При опухолях радужки, распространяющихся в области угла передней камеры, гониоскопия позволяет определить границы новообразования и решить вопрос о хирургической тактике. При наличии инородного тела в области угла передней камеры определение его размеров, формы и положения, а также взаимоотношения с окружающими тканями имеют значение в выборе метода операции. www.bolezni-glaza.ru

Термин гониоскопия происходит от греческого gonia угол и scopeo рассматриваю. Гониоскопией называется специальный метод исследования угла передней камеры живого глаза. В совокупности с другими методами исследования гониоскопия открывает новые возможности в диагностике и клинической характеристике ряда заболеваний.

Благодаря методу гониоскопии стало возможным производство некоторых новых антиглаукоматозных операций в, области угла передней камеры (гониотомия, гониопунктура, гониоциклотомия) (Т. И. Брошевский, 1959). Нельзя не отметить теоретического значения гониоскопии как метода, обеспечивающего проведение исследований по изучению оптической плотности трабекулярной ткани, измерению давления в шлеммовом канале.

История вопроса, аппаратура

Окулисты долгое время не имели возможности видеть угол передней камеры живого плаза и должны были довольствоваться изучением состояния камерного угла в норме и патологии по гистологическим срезам энуклеированных глаз людей и животных. Причиной тому служили анатомические особенности расположения угла передней камеры. Поскольку угол является самым периферическим отделом передней камеры, он не виден при простом осмотре через роговицу. Это связано с тем, что лучи света, выходящие из угла передней камеры, претерпевают полное внутреннее отражение на границе между наружной поверхностью роговицы и воздухом, возвращаясь обратно в полость глаза. Указанное обстоятельство объясняется слишком косым ходом лучей в сочетании с большой разницей между показателями преломления роговицы и воздуха.

Попытка разрешить проблему осмотра угла передней камеры была предпринята в 1898 г. Трантасом (Trantas). В дальнейшем рядом авторов были предложены для осмотра камерного угла специальные контактные линзы, получившие название гониолинз. При помощи этих линз удалось избежать полного внутреннего отражения лучей света, выходящих из угла передней камеры. Исследование камерного угла при помощи гониолинз представляло значительные трудности. Изображение угла можно было видеть лишь с противоположной стороны (нижний угол надо было рассматривать сверху, верхний снизу), что вынуждало производить исследование больного в лежачем положении. Это исключало возможность использования хорошего фокусированного света и необходимых увеличительных систем.

Чаще всего осмотр угла осуществлялся при рассеянном боковом освещении и при помощи бинокулярной лупы.

Затрудняла также необходимость применения контактного раствора для заполнения пространства между линзой и глазом.

При таких условиях гониоскопический метод исследования угла передней камеры не мог быть достаточно полноценным, фактически он был методом макрогониоскопии.

В 1938 г. швейцарский офтальмолог Гольдман (Н. Goldmann) предложил для исследования камерного угла специальный прибор гониоскоп. К гониоскопической линзе Гольдман присоединил насадку из искусственного стекла, поместив на пути лучей, выходящих из камерного угла, отклоняющее зеркало. В зеркале было видно изображение противолежащего угла. Осмотр всех отделов угла передней камеры обеспечивался поворотом зеркального гониоскопа вокруг его оси. Исчезла необходимость производить исследование больного в положении лежа, поскольку отраженные от зеркала лучи направлялись прямо к глазу исследующего независимо от того, какая зона угла подвергалась осмотру. В таких условиях появилась возможность проведения гониоскопического исследования в свете щелевой лампы, т. е. проявилась возможность микрогониоскопии.

Рис. 51. Гониоскоп М. М. Краснова.

а общий вид; б ход лучей.

Гониоскоп М. М. Краснова (рис. 51, а, б) состоит из наклонной стеклянной четырехгранной призмы, заключенной в футляр из плексигласа. Передняя часть футляра предназначена для контакта с поверхностью глазного яблока и соответствует ей по форме. Она сделана по типу сферической контактной линзы. В центре этой склеральной части имеется отверстие, где помещена роговичная часть призмы. Она предназначена для контакта с роговицей, в связи с чем имеет специальное сферическое углубление с диаметром 10,5 мм и радиусом кривизны 8,5 мм. Роговичная часть призмы незаметно переходит в склеральную кривизну. Изображение угла передней камеры видно через основание призмы, обращенное к наблюдателю. Для осмотра всего угла прибор необходимо поворачивать вокруг его продольной оси.

Преимуществом гониоскопа М. М. Краснова является то, что он имеет малые размеры, при пользовании им нет надобности применять контактный раствор для заполнения пространства между прибором и глазным яблоком.

Рис. 52. Гониоскоп Бойнингена.

а общий вид; б ход лучей.

Гониоскоп Бойнингена (рис. 52, а, б) называется пирамидальным, поскольку оптическая часть прибора является четырехсторонней стеклянной пирамидой с зеркальными поверхностями. Верхушка пирамиды срезана. Она имеет форму сферической поверхности с радиусом кривизны 8 мм. Это роговичная часть пирамиды. Стеклянная пирамида гониоскопа заключена в полупрозрачную оправу (спекулюм), имеющую форму склеральной поверхности. При работе с пирамидальным гониоскопом возможен осмотр всех сторон угла без вращения пирамиды вокруг ее оси.

Методика исследования, виды освещения

Прежде чем приступить к микрогониоскопии, необходимо определенным образом наладить осветительную и оптическую части щелевой лампы, а также подготовить к работе гониоскоп.

Основание гониоскопа, через которое производится осмотр угла передней камеры, необходимо протереть замшей, а роговичную и склеральную части гониоскопа продезинфицировать путем обтирания влажными тампонами, смоченными в растворе оксицианистой ртути (sol. Hydrargyri oxycyan. 1:6000). Дезинфекция гониоскопа спиртом, эфиром, а также путем кипячения не допускается. Перед исследованием производится капельная анестезия глаза больного (троекратное закапывание 0,5% раствора дикаина). Исследуемого усаживают перед щелевой лампой и фиксируют его голову на подставке для лица. После этого рекомендуется навести фокус осветителя и микроскопа на роговицу больного, как это принято при биомикроскопии.

Такая предварительная фокусировка является целесообразной для облегчения производств последующей микрогониоскопии.

При осмотре верхних и нижних отделов угла осветитель помещают справа от наблюдателя под углом биомикроскопии, равным 1530 . Для исследования боковых отделов угла осветитель устанавливают со стороны, противоположной зеркальному изображению угла. Угол биомикроскопии при этом должен быть меньшим, в пределах 510 . Раскрыв глазную щель исследуемого глаза и заставляя больного смотреть вниз, а затем последовательно вверх, вставляют гониоскоп в конъюнктивальную полость. В дальнейшем корпус гониоскопа удерживают большим и указательным пальцами левой руки, а правой рукой осуществляют управление осветителем и микроскопом щелевой лампы.

Исследование угла передней камеры целесообразно начинать с осмотра нижних его отделов, поскольку угол в этом участке является более широким и доступным гониоскопическому исследованию.

При работе с гониоскопом М. М. Краснова отражающая поверхность призмы при этом должна находиться вверху. Прежде чем начать осмотр, необходимо головную призму осветителя и объектив микроскопа щелевой лампы поместить соответственно положению отражающей поверхности гониоскопа (расположить строго против нее). По мере осмотра различных отделов угла осветитель и микроскоп перемещают в зависимости от положения зеркальной поверхности гониоскопа.

Угол передней камеры бывает хорошо различим лишь при условии, если капиллярное пространство между роговицей и поверхностью гониоскопа будет заполнено слезной жидкостью.

Начинающему исследователю на первых порах бывает нелегко соразмерить ту степень придавливания гониоскопа к глазному яблоку, которая обеспечивала бы существование нужной капиллярной прослойки слезы. Слишком активное надавливание гониоскопом на глаз приводит к появлению складчатости ткани роговицы, а активное оттягивание гониоскопа на себя вызывает засасывание воздуха в образующееся между гониоскопом и роговицей пространство. И в том, и в другом случае отсутствует возможность осуществления качественного гониоскопического исследования.

Осмотр угла передней камеры производится при помощи различных способов освещения, применяемых при биомикроскопии. Ориентировочный осмотр производят обычно в диффузном свете. Для этого может быть использована специальная гониоскопическая насадка, входящая в комплект щелевой лампы ЩЛ-56. Эта насадка надевается на головную призму осветителя и дает равномерно освещенный круг диаметром до 20 мм.

При проведении исследования в диффузном свете осветительная щель должна быть по возможности широкой. С целью более детальной гониоскопии и получения представления о форме угла исследование проводят в прямом фокальном свете при наличии осветительной щели. При этом уменьшается угол биомикроскопии и путем соответствующей фокусировки осветителя и микроскопа выкраивается оптический срез угла. Для получения оптического среза боковых отделов угла необходимо пользоваться горизонтальной щелью, что возможно лишь при работе с лампой ЩЛ-56.

В отдельных случаях для выявления патологических изменений в области угла, проведения дифференциальной диагностики между опухолью и кистой корня радужной оболочки целесообразно пользоваться непрямым или диафаноскопическим освещением. Осмотр угла передней камеры производится под разными увеличениями микроскопа; предпочтительным является 1820-кратное увеличение.

После окончания исследования для извлечения гониоскопа из конюънктивальной полости больного заставляют смотреть вверх, причем врач пальцем правой руки оттягивает нижнее веко книзу. При этом нижнюю часть склерального кольца, а потом и весь гониоскоп легко удаляют из конюънктивальной полости.

Роговично-склеральная часть гониоскопа должна быть тщательно обтерта тампонами, смоченными в растворе оксицианистой ртути, для удаления имеющейся здесь слизи, после чего ее осушают прикладыванием марлевых салфеток. В конъюнктивальную полость больного после исследования обычно закапывают 1030% раствор альбуцида натрия.

Угол передней камеры в норме и патологии

Угол передней камеры характеризуется наличием нескольких опознавательных зон (рис. 53).

Рис. 53. Опознавательные зоны угла передней камеры.

1 роговица; 2 переднее пограничное кольцо Швальбе; 3 вырезка; 4 зона корнеэсклеральных трабекул и шлеммова канала; 5 склеральная шпора; 6 полоса цилиарного тела; 7 корень радужки; 8 гребенчатая связка (по Бойнингену).

Опознавательные зоны камерного угла иногда оказываются частично скрытыми за счет наличия гребенчатой связки (ligamentum pectinatum). Волокна связки представляют собой тонкие перемычки, начинающиеся от области корня радужной оболочки и идущие по направлению к корнео-склеральным трабекулам, где они и прикрепляются. Волокна гребенчатой связки обычно имеют окраску радужной оболочки.

В практической работе необходимо уметь отличать гребенчатую связку, являкщуюся для угла нормальным образованием, от элементов патологии, в частности от гониосинехий.

При проведении гониоскопического исследования перед практическим врачом обычно стоит задача определения формы угла передней камеры и решение вопроса о наличии в нем патологических образований.

При определении формы угла передней камеры необходимо пользоваться узкой щелью, стремясь получить оптический срез тканей, образующих угол. При этом можно наблюдать, как в области вырезки происходит раздвоение падакщего пучка света с образованием так называемой вилки. Форма угла определяется по степени закрытия радужной оболочкой опознавательных зон угла и по степени отстояния корня радужной оболочки от вилки. Последним признаком целесообразно пользоваться в случаях, когда опознавательные зоны бывают нечетко выраженными, стушеванными.

Различают четыре формы угла передней камеры:

Рис. 54. Формы угла передней камеры.

1 широкая; 2 среднеширокая; 3 узкая, 4 закрытая.

Среди патологических состояний угла передней камеры чаще всего встречаются изменения, связанные с воспалительными или дегенеративно-трофическими процессами. К изменениям воспалительной природы относятся так называемые гониосинехии, т. е. передние синехии, образующиеся в области угла (рис. 55). Можно наблюдать спаяние корня радужной оболочки с полосой цилиарного тела, склеральной шпорой, трабекулярной зоной, передним пограничным кольцом Швальбе, роговицей. В зависимости от этого и гониосинехии разделяются на цилиарные, трабекулярные, корнеальные.

Образование гониосинехий наблюдается при первичной и вторичной глаукоме, иридоциклитах.

Из дегенеративно-трофических изменений угла передней камеры надо отметить прежде всего склероз и уплотнение трабекулярной ткани, а также экзогенную пигментацию корнеосклеральных трабекул и шлеммова канала. Как те, так и другие изменения чаще всего наблюдаются при глаукоме.

Показания и противопоказания к гониоскопии

Одним из основных показаний к проведению гониоскопического исследования является глаукома, поскольку именно глаукома характеризуется значительными изменениями камерного угла (Л. А. Куликова, 1961; В. К. Скрипка, 1958; Н. Б. Шульпина, 1961). Гониоскопия может производиться с целью диагностики глаукомы, проведения дифференциального диагноза между первичной и отдельными формами вторичной глаукомы, а также в предоперационном периоде, поскольку форма угла передней камеры и состояние фильтрационного аппарата должны учитываться при выборе метода антиглаукоматозной операции.

Гониоскопический контроль является целесообразным спустя некоторое время после производства антиглаукоматозных фистулизирующих операций, что дает хирургу визуальное представление о состоянии созданного им пути оттока внутриглазной жидкости. Особенно это необходимо при неуспехе произведенной операции.

Гониоскопическое исследование является обязательным при опухоли в области корня радужной оболочки. Это дает возможность увидеть границы распространения новообразования и правильно решить вопрос о хирургической тактике в каждом конкретном случае.

Гониоскопия показана во всех случаях инородных тел с локализацией с бухте камерного угла (Б. Л. Поляк и М. Б. Чутко, 1950). Особенно это относится к инородным телам, не выявляемым при рентгенологическом исследовании (стекло, алюминий). Определение размеров, формы, положения инородного тела, учет взаимоотношений его с окружающими тканями играют существенную роль в выборе метода хирургического вмешательства.

К моментам, служащим противопоказанием к гониоскопии, относятся разного рода конъюнктивиты, дакриоциститы, кератиты и язвы роговой оболочки.

Наличие отека эпителия роговицы, наблюдающееся при остром приступе глаукомы, не является противопоказанием к гониоскопии. Отек эпителия в значительной степени уменьшается после закапывания в конъюнктивальную полость нескольких капель 40% раствора ампулированной глюкозы или глицерина, разбавленного наполовину водой.

Практический опыт показывает, что гониоскопическое исследование обычно хорошо переносится больными, не сопровождается болезненными ощущениями и при должном владении методикой не вызывает никаких нежелательных последствий.

Это позволяет рекомендовать гониоскопию для более широкого внедрения ее в офтальмологическую практику как в условиях стационара, так и в условиях амбулаторного приема.

Н. Б. ШУЛЬПИНА

www.sisibol.ruМетодика диафаноскопического исследования.

Диафаноскопия (трансиллюминация) метод исследования мягких тканей и воздушных образований различных органов, заключающийся в их просвечивании лучами проходящего света от точечного источника, расположенного за органом.

Суть метода состоит в следующем: узкий мощный световой пучок, не дающий нагрева, проходит через толщу органа, поглощаясь более плотными тканями и ярче освещая заполненные воздухом образования. В результате врач, находящийся с пациентом в темной комнате, или прикрытый от дневного света непроницаемой накидкой, видит исследуемый орган неравномерно освещенным. Это позволяет ему предполагать наличие определенных патологических образований, особенно при сравнении получаемой картинки от парных органов.

наверх

Главными преимуществами диафаноскопии является доступность метода, абсолютная безвредность, отсутствие неприятных ощущений, быстрота выполнения и мгновенное получение результата исследования. Но в настоящее время его диагностическая ценность невелика, так как возможна неправильная интерпретация результатов из-за индивидуальных анатомических особенностей строения, перенесенных ранее процессов, оставивших после себя рубцовую деформацию.

На сегодня диафаноскопию можно считать экспресс-методом для предварительной диагностики, нуждающимся в дальнейшем уточнении с помощью УЗИ, эндоскопии и других более современных видов обследования.

ztema.ru ДИАФАНОСКОПИЯ. Исследование глаза путем просвечивания его тканей. Используют при диагностике истинных и ложных (отслойка сетчатки, соединительнотканные образования и т. д.) внутриглазных опухолей, пристеночно расположенных инородных тел и некоторых других патологических изменений. В основном применяют два вида просвечивания: через склеру и через роговицу.Исследование проводят в затемненном помещении с помощью диафаноскопа. Это черный светонепроницаемый футляр с наконечником в виде изогнутого конуса с усеченной вершиной. Наконечник снабжен оптическим конденсором для получения концентрированного пучка света. В футляр вмонтирована электрическая лампа. Внутренняя поверхность диафаноскопа посеребрена для лучшего отражения света. Отечественной промышленностью выпускается диафаноскоп, совмещенный с ручным электрическим офтальмоскопом (ЭО-61). Для просвечивания тканей глаза применяют также лампочку на гибком стержне и другие приспособления. В последнее время для этой цели используют волоконную оптику, что позволяет получить на выходе гибкого световода холодный свет большой яркости. Разработаны методы объективной диафаноскопии (диафанометр и и), в которых светопроницаемость оболочек глазного яблока регистрируется посредством фотоэлектронных устройств.

Транссклеральное просвечивание проводят следующим образом. После расширения зрачка (12 капли 1% раствора гоматропина гидробромида или 0,25% раствора скополамина гидробромида) и поверхностной анестезии (2 капли 0,5% раствора дикаина) исследуемого глаза наконечник лампы приставляют к склере и передвигают параллельно экватору глазного яблока, постепенно удаляясь от лимба роговицы. Свет от диафаноскопа проходит через оболочки глаза и вызывает свечение зрачка красным светом. Если на пути лучей света окажется участок, плохо пропускающий свет, например плотная ткань опухоли, то наступит частичное или полное затемнение зрачка. Детальное диасклеральное исследование этого участка может дать представление о протяженности опухоли.

Для исследования заднего отдела глаза иногда прибегают к так называемой кровавой диафаноскопии. Производят разрез конъюнктивы между прямыми мышцами, тупым путем образуют канал в клетчатке и затем вводят в него наконечник диафаноскопа или световод. При транскорнеальном просвечивании можно выявить изменения переднего отдела глаза, вызванные, например, опухолью хориоидеи, суб-конъюнктивальным разрывом склеры, внутриглазным инородным телом. www.bolezni-glaza.ru

Пункция верхнечелюстной пазухи является одним из наиболее убедительных методов исследования. Она выполнима в подавляющем большинстве случаев. При положительных данных она может быть использована одновременно и как лечебное воздействие. Подробное описание метода приводится в клиническом разделе данного руководства.

Рентгенография является одним из наиболее распространенных методов исследования придаточных пазух носа.

Диафаноскопия. Световые лучи проникают через воздухсодержащие придаточные пазухи. Патологическое содержимое пазух— жидкость, полипы, новообразование и пр.—препятствует прохождению лучей, что и может быть использовано для диагностики.

Прибор для диафаноскопии состоит из электрической лампочки на ручке.

Просвечивание производится в затемненной комнате, или врач и исследуемый накрываются светонепроницаемой тканью. Для просвечивания верхнечелюстных пазух лампочку с прозрачным колпачком вводят в полость рта исследуемого, который плотно обхватывает ее губами. После включения света получается красное просвечивание полулунной формы иод нижним краем глазницы на здоровой стороне и отсутствие такого просвечивания на больной стороне.

Красным цветом также светится зрачок глаза па здоровой стороне. Просвечивание, наблюдающееся в альвеолодентарной области, диагностического значения не имеет: оно бывает с обеих сторон независимо от наличия заболевания пазухи.

Для просвечивания лобных пазух лампочка с надетым на нее светонепроницаемым колпачком, оставляющим лампочку открытой только сверху, прижимается к верхневнутреннему углу глазницы, т. е. к нижней стенке лобной пазухи. При включении света появляется просвечивание над глазницей, т. е. в области передней стенки лобной пазухп на здоровой стороне, на больной же стороне просвечивания нет.

Диагностическая ценность диафаноскопия снижается и связи со следующими обстоятельствами. Отсутствие просвечивания или менее интенсивное свечение может зависеть не только от патологии, но и от асимметрии в расположении пазух, от разной толщины их стенок, от остаточных явлений перенесенных ранее заболеваний. С другой стороны, бывает и хорошая просвечиваемость при гнойном воспалении пазухи, если имеется достаточный отток гноя. К положительным сторонам метода относится доступность и быстрота выполнения.

А. Ф. Иванов рекомендует, пользуясь реостатом, при диафаноскопии включать свет сначала не на полную мощность, а на незначительную силу. Тогда свечение вначале появляется только на здоровой стороне. Постепенно по мере усиления света может просвечиваться также и больная пазуха. Такие данные Л. Ф. Иванов считает убедительным доказательством наличия синуита.

Г. Г. Куликовский, И. М. Розенфельд применяли при диафаноскопии обиходные электрические лампы (автомобильные, от карманного фонаря), а в качестве колпачков к ним резиновые трубки, пробирки и пр. Источником электроэнергии может служить батарея от карманного электрического фонаря.

При просвечивании каждой лобной пазухи в отдельности возможна ошибка при сравнении яркости их свечения по памяти, поэтому следует предпочесть двухламповые диафаноскопы. Б. Л. Аракеляи предложил модель диафаноскопа, который можно применять и для просвечивания верхнечелюстных пазух и как двухламповый прибор. имеются я другие образцы диафаноскопа (В. И. Воячек, Б. С. Крылов).

Для фиксации и прослеживания в динамике данных диафаноскопии С. А. Винник предложил пользоваться методом, комбинирующим диафаносконию с фотографией (диафанография).

- Читать далее "Аускультация пазух носа. Цитологическое исследование пазух носа"

Оглавление темы "Исследование функций носа. Исследование глотки":1. Исследование обонятельной функции. Методы оценки обоняния

2. Ольфактометры для исследования обоняния. Ольфактометр Цваардемакера

3. Методы и принципы ольфактометрии. Шкала обонятельных веществ

4. Исследование обонятельных рефлексов. Исследование чувствительности слизистой носа

5. Исследование слезопроводящей функции носа. Оценка локализации препятствия носослезного канала

6. Исследование придаточных пазух носа. Осмотр и проекция пазух носа

7. Пункция и диафаноскопия пазух носа. Методика диафаноскопии пазух носа

8. Аускультация пазух носа. Цитологическое исследование пазух носа

9. Исследование глотки. Сбор анамнеза и жалоб при болезнях глотки

10. Осмотр глотки. Техника зеркальной гипофарингоскопии meduniver.com

Методика исправления дефектов зрения.

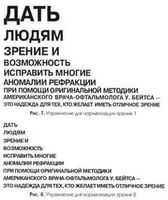

Поднесите рис. 8 так недалеко

к глазам, как это вероятно, чтобы вы могли прочитать верхнюю строчку, потом

прочитайте ее на расстоянии вытянутой руки, чередуйте такое чтение (на недалёком

и дальнем расстоянии) 2-3 раза. Затем живо посмотрите на верхнее слово на

рис. 7. Оно обязано стать четче. Закройте глаза и сделайте повороты головой,

не задерживания дыхания.

Затем посмотрите несколько раз (2-3 раза) на вторую строчку рис. 8 на недалёком

расстоянии и на расстоянии вытянутой руки, наконец, посмотрите на вторую строчку

издали. Теперь закройте глаза и "напишите носом" то, что вы видели,

но буквы при этой представляйте более четко, чем вы их видели на самом деле.

Опять взгляните на ту же строчку. Она обязана быть видна лучше.

Продолжайте процесс, пока это вероятно. При переходе от одной строки к иной

почивайте, делая повороты головой и "письмо носом". Этим вы поддержите

глаза во время работы в расслабленном состоянии.

На следующем занятии с этого же расстояния работайте с нижними строками таблицы.

Наступит день, когда вы увидите все, тогда можно отодвинуть стул на 0,5 м

дальше от таблицы и повторить упражнение в том же порядке.

Если зрение одного глаза лучше зрения иного, надобно проводить такие занятия

с более слабым глазом, но садиться при этом достаточно недалеко к таблице так,

чтобы первая строчка была видна не очень четко. Более сильный глаз закрывайте

повязкой так, чтобы оба глаза имели возможность раскрываться и закрываться

одновременно. Не делайте каких-либо усилий и не напрягайтесь при разглядывании

строк.

Это упражнение делается таким образом: сначала взгляд на строку на таком недалёком

расстоянии, какое только вероятно, а затем на ту же строку издали. Так как

в этом случае не происходит психического напряжения, это дозволяет избежать

напряжения зрения. Глаз таким образом запоминает чувство расслабленного видения,

и у вас формируется повадка правильного зрения.

Некоторые советы по лечению близорукости.

1. Близорукий человек обязан использовать любую возможность кидать прыткие

взоры на афиши, вывески магазинов, рекламные щиты и др. Живо взгляните,

закройте глаза и вспомните, что видели, потом взгляните снова.

2. Во время чтения держите книгу все дальше и дальше, убавляя таким образом

фокусное расстояние.

3. Упрямо тренируйте центральную фиксацию.

Эта процедура очень подсобляет возобновленью зрения (на 40-50 % лечение зависит

от возобновления центральной фиксации).

4. Встречайте и сопровождайте взором движущиеся машины, не напрягая зрения

и не поворачивая головы.

5. Упражнение "метка на стекле".

Сделайте на оконном стекле на уровне глаз отметку в виде темного кружочка

диаметром 1 см. Выберите самый отдаленный объект за окном. Время от медли

переводите взгляд от отдаленного объекта на кружочек. Упражнение делайте в

течение 1-2 минут. Эти деяния расслабляют косые мышцы, которые напряжены.

6. Если один глаз имеет более слабое зрение, делайте так: на несколько минут

прикройте ладонью или темной повязкой глаз с более сильным зрением, и глядите

глазом с более слабым зрением.

7. Расслабление улучшает зрение.

8. Эффективное упражнение для близоруких глаз (начинать очень осмотрительно):

как бы тащить глаза назад, вовнутрь.

9. Упражнение "вблизи вдали": бабочка летит на брови (глядим

туда), бабочка летит на кончик носа, бабочка летит на верхнюю губу.

Это упражнение можно сочетать с упражнениями 4 и 5.

Советуем почитать:

Следующие статьи

- Доброкачественные опухоли роговицы и лимба. Доктор изящных наук, философии и медицины Ф. Лоевского. Домашняя йога.

- Усилители изображения. Условия освещения. Условия сохранения зрения.

- Технология изготовления контактных линз. Типы комбинированных операций на глазнице и придаточных пазухах одновременно. Токсические поражения зрительного нерва.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Вечерний макияж для глаз с опущенными уголками

Вечерний макияж для глаз с опущенными уголками  Лапароскопическая резекция при пилоростенозе

Лапароскопическая резекция при пилоростенозе