Зрительный нерв

Зрительный нерв.

В большинстве случаев между длиной обоих зрительных нервов имеется разница 1—7 мм. Внутричерепной отрезок нерва уплощен и в поперечном сечении имеет форму горизонтального эллипса; в орбитальной и внутриканальцевой части он имеет цилиндрическую форму с диаметром 4—4,5 мм.

Наибольшую часть зрительного нерва составляет его орбитальный отрезок (25—35 мм). В орбите зрительный нерв образует винтообразный изгиб. Основной S-образный изгиб лежит в горизонтальной плоскости; кроме того, имеется еще небольшой изгиб в вертикальной плоскости.

Такой ход нерва в орбите имеет важное значение, так как этим предотвращается растяжение нервных волокон при движениях глазного яблока.

Положение папилло-макулярного пучка в различных участках зрительного нерва было изучено преимущественно у больных с атрофией зрительных нервов, обусловленной алкогольной интоксикацией. Эта интоксикация приводит к заболеванию папилло-макулярного пучка при полной или почти полной сохранности волокон, идущих от периферических отделов сетчатки.

Утгоф (Uhthoff) исследовал 11 случаев атрофии зрительных нервов на почве алкогольной интоксикации и установил, что в переднем участке зрительного нерва, непосредственно за глазным яблоком, папилло-макулярный пучок занимает периферическое положение в нижне-наружном квадранте поперечного сечения зрительного нерва.

Здесь он имеет форму треугольника, вершина которого обращена в сторону расположения центральных сосудов, а основание прилегает к периферии поперечного сечения нерва. Несколько дальше кзади папилло-макулярный пучок, сохраняя периферическое положение, меняет свое очертание.

Он приобретает полулунную форму, причем выпуклая его поверхность обращена к периферии, а вогнутая — к центру поперечного сечения нерва. Папилло-макулярный пучок сохраняет периферическое положение на всем протяжении переднего отрезка орбитальной части зрительного нерва, в котором сосуды сетчатки занимают центральное положение в стволе нерва.

Дальше кзади после выхода центральных сосудов из нерва папилло-макулярный пучок на всем протяжении зрительного нерва расположен в центре его поперечного сечения. В орбитальной и внутриканальцевой части он имеет форму вертикального овала. Во внутричерепной части в связи с некоторым уплощением самого зрительного нерва папилло-макулярный пучок приобретает форму горизонтального овала. Все эти данные были в дальнейшем подтверждены и другими исследователями.

Наиболее полное представление о ходе отдельных групп волокон зрительного нерва дает схема Геншена (Henschen), в которой учитывается положение как папилло-макулярного пучка, так и перекрещенных и неперекрещенных волокон.

Она основана на том, что при локализации очага заболевания на одной стороне в зрительном тракте или в коленчатом теле развивается нисходящая атрофия нервных волокон, спускающаяся через хиазму в зрительный нерв до глазного яблока. Эта нисходящая атрофия и дает возможность проследить ход и положение перекрещенных и неперекрещенных волокон в зрительном нерве.

- Читать далее "Волокна зрительного нерва. Хиазма"

Оглавление темы "Зрительный нерв. Зрительный путь":1. Зрительный нерв. Папилло-макулярный пучок

2. Волокна зрительного нерва. Хиазма

3. Ход перекрещенных волокон зрительного нерва. Анатомия хиазмы

4. Наружное коленчатое тело. Строение наружного коленчатого тела

5. Физиология наружного коленчатого тела. Проекция волокон зрительного нерва на коленчатое тело

6. Зрительные центры головного мозга. Локализация высших зрительных центров

7. Проекция сетчатки в коре головного мозга. Гононимные скотомы

8. Кортикальная проекция сетчатки. Поражения зрительных центров головного мозга

9. Проекция зрительных волокон на кору головного мозга. Иннервация желтого пятна

10. Поля зрения. Исследование полей зрения - периметрия meduniver.com

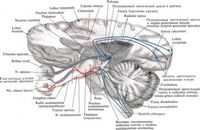

Зрительный нерв, n. opticus (II пара) (рис. 5.93; см. рис. 5.90, 5.91, 5.234, 5.238), представляет собой нерв специальной чувствительности.

Волокна зрительного нерва берут начало от мультиполярных нервных клеток сетчатки глаза и, прободая сосудистую и белочную оболочки, образуют внутриглазничную часть зрительного нерва, pars intraocularis n. optici. Пройдя через толщу жирового тела глазницы, corpus adiposum orbitae, зрительный нерв подходит к общему сухожильному кольцу, annulus tendineus communis. Этот участок нерва носит название глазничной части, pars orbitalis. Затем нерв входит в зрительный канал — это внутриканальцевая часть нерва, pars intracanalicularis, а из глазницы в полость черепа выходит внутричерепная часть, pars intracranialis. Здесь в области предперекрестной борозды клиновидной кости происходит частичный перекрест (полуперекрест) волокон зрительных нервов, chiasma opticum.

Латеральная часть волокон каждого из зрительных нервов направляется дальше по своей стороне.

Рис. 5.93Зрительные нервы и тракты; нижняя поверхность мозга. (Большая часть височных долей и мост удалены.)Медиальная часть переходит на противоположную сторону, где соединяется с волокнами латеральной части зрительного нерва этой стороны и образует вместе с ними зрительный тракт, tractus opticus.

Таким образом, правый зрительный тракт содержит волокна из правых половин обеих сетчаток, а левый — из левых половин.

По своему ходу ствол зрительного нерва окружен внутренним влагалищем Зрительного нерва, vagina interna n. optici, представляющим собой вырост мягкой оболочки головного мозга. Внутреннее влагалище щелевидным межвлагалищным пространством, spatia intervaginalis, отделяется от наружного влагалища зрительного нерва, vagina externa n. optici, являющегося выростом паутинной и твердой оболочек головного мозга.

В межвлагалищном пространстве проходят артерии и вены.

Каждый зрительный тракт огибает с боковой стороны ножку мозга и заканчивается в первичных подкорковых зрительных центрах, которые представлены с каждой стороны латеральным коленчатым телом, подушкой таламуса и ядрами верхнего холмика (серый слой верхнего холмика).

Волокна, отходящие от клеток латерального коленчатого тела и подушки, направляются через заднюю ножку внутренней капсулы в полушарие и, образуя зрительную лучистость, заканчиваются в коре медиальной поверхности затылочной доли по краям шпорной борозды. Волокна, отходящие от верхних холмиков крыши среднего мозга, идут к ядрам глазодвигательных и других черепных нервов, а также вступают в контакт с клетками передних столбов спинного мозга.

neurology.ucoz.ruЛечение тяжелой офтальмопатологии (атрофические процессы в зрительном нерве и сетчатке) в традиционной медицине и нетрадиционной (иглорефлексотерапия, точечный массаж, гомеопатические препараты) часто приводит к незначительному эффекту. Пациентам объясняют малую эффективность терапевтического лечения тяжестью заболевания.

Научной группой РГМУ, под руководством член-корр. РАМН, проф. Сидоренко Е. И., было установлено, что вакуумный пневмомассаж совместно с цветотерапией благоприятно влияет на синтез нуклеиновых кислот в тканях глаза, кровообращение, отток внутриглазной жидкости, насыщение кислородом тканей, уменьшает отечность ткани, увеличивает всасываемость медикаментов в 4-6 раз.

Это послужило основой для применения Очков Сидоренко при нисходящей атрофии зрительного нерва, атрофии зрительного нерва при глаукоме, частичной атрофии зрительного нерва после перенесенного увеита, макулодистрофии.

Наряду с назначением медикаментозных препаратов, улучшающих гемо- и гидродинамику глаз, в комплексе мероприятий применяется вакуумный пневмомассаж от 3 до 10 минут, давлением 0,01 атмосфера, частотой 2-4 Гц и цветотерапия 3-7 минут. Процедуры проводятся каждый день или через день в течение 10 дней.

В результате применения вакуумного пневмомассажа в 40-60% улучшались зрительные функции (расширились поля зрения на 20 и более градусов, растянулись или исчезли скотомы, повысилась острота зрения). Уменьшился отек зрительного нерва и макулы.

Повторные курсы позволили добиться стабилизации процесса.

Схема применения Очков Сидоренко при дистрофических изменениях зрительного нерва и частичной атрофии зрительного нерва:

1. Курс трофической терапии - 1,5 месяца (рекомендуется предварительно в течение 2 недель принимать один из препаратов, улучшающих питание и кровообращение в тканях глаза):

2. Инфразвукоцветовое воздействие (через две недели приема препаратов):

Использование светодиодов очков профессора Панкова "Радуга Прозрения", встроенных в Очки Сидоренко, повышает эффективность процедуры.

Дополнительно:

Атрофия зрительного нерва может быть первичной и вторичной. При первичной атрофии зрительного нерва снижается центральное зрение, появляются скотомы (слепые пятна в поле зрения), которые человек часто воспринимает как темные пятна перед глазами.

Симптомы вторичной атрофии зрительного нерва зависят от того, каким патологическим процессом они вызваны. Если атрофия возникла как следствие табеса (позднего проявления сифилиса, при котором поражена нервная система) или прогрессирующего паралича, у страдающего постепенно ухудшается зрение, сужается поле зрения, становится трудно различать цвета. Скотомы возникают в основном на периферии поля зрения.

Если атрофия вызвана склерозом сонной артерии, возможна гемианопсия (слепота в половине поля зрения).

При гипертонической болезни обычно происходит сужение полей зрения, но скотомы, особенно центральные, наблюдаются редко.

Атрофия зрительного нерва может возникнуть и через некоторое время после профузного (очень сильного, с большой потерей крови) кровотечения. При этом у пациента сужаются поля зрения. В некоторых случаях может случиться выпадение нижних половин поля зрения.

Изменения при сдавлении зрительного нерва проявляются по-разному в зависимости от места сдавления. Это может быть и снижение зрения, и сужение полей зрения.

Зрительный нерв это канал, по которому изображение, попадающее на сетчатку глаза в виде электронных импульсов, транслируется в мозг. Там эти сигналы превращаются в картинку. Зрительный нерв питают множество сосудов. И если из-за каких-либо заболеваний его питание нарушается, волокна зрительного нерва постепенно разрушаются. Нервная ткань при этом замещается соединительной тканью или глией (вспомогательными клетками нервной ткани, которые в норме защищают нейроны). Сам нерв постепенно отмирает и уже не может нормально передавать сигналы с сетчатки глаза в мозг.

Атрофия зрительного нерва может быть первичной или вторичной. Первичная атрофия развивается как самостоятельное заболевание. Она передается по наследству, по рецессивному типу. Заболевание сцеплено с Х-хромосомой, поэтому страдают этой патологией мужчины. Проявляется это заболевание в 15-25 лет.

Вторичная атрофия зрительного нерва развивается на фоне какого-либо заболевания, при которых развивается застой зрительного нерва или нарушается его кровоснабжение. Это заболевание может развиваться в любом возрасте и у любого человека.

Причины атрофии зрительного нерва:

Атрофия зрительного нерва также может быть односторонней (развивается только на одном глазу) или двухсторонней (развивается сразу на обоих глазах), стационарной и прогрессирующей, частичной и полной.

Описанные симптомы могут возникать не только при атрофии зрительного нерва, но и при повреждениях участков головного мозга, ответственных за зрение. Поэтому при проблемах со зрением нужно как можно скорее обратиться к офтальмологу, чтобы вовремя успеть и верно диагностировать заболевание. Кроме того, важно выяснить, что именно вызвало атрофию. Для этого нужно сделать:

Полностью вылечить атрофию зрительного нерва невозможно. Однако можно замедлить и даже остановить течение патологического процесса.

Важно быстро начать лечение не только атрофии, но и заболевания, которое ее вызвало. Если заболевание вызвано бактериями или вирусами, назначают антибактериальную или противовирусную терапию. Если причина заболевания сдавление нерва опухолью, пациента отправляют на осмотр и лечение к онкологу. Если нерв сдавила киста, страдающему нужен нейрохирург.

Лечение основного заболевания, конечно, положительно скажется на состоянии зрения, однако нужно принять меры и по улучшению состояния зрительного нерва и сетчатки глаза. Это можно сделать с помощью:

Если лечение начато в самом начале, потерянное зрение можно вернуть. Однако чем позже начато лечение, тем сложнее избежать негативных последствий.

Для профилактики атрофии зрительного нерва нужно:

Доктор Питер

doctorpiter.ruЗрительный нерв «провод», по которому эти сигналы передаются от сетчатки в мозг, где они превращаются в картинку, которую мы видим.

Сетчатка область на задней поверхности глаза, которая получает свет и преобразует его в сигналы для мозга.

Возникновение атрофии зрительного нерва

Зрительный нерв может быть поврежден из-за:

Питание сетчатки и зрительного нерва осуществляется за счет огромного количества мелких сосудов, которые проходят в слоях сетчатки и в оболочках зрительного нерва.

Вышеназванные факторы отрицательно влияют на сосуды, что приводит к нарушению питания зрительного нерва, в результате чего страдает его способность передавать сигналы, нерв постепенно отмирает.

Симптомы атрофии зрительного нерва

При атрофии зрительного нерва сокращается поле периферического зрения, редко центрального зрения.

Пациент отмечает, что он постоянно видит «темное пятно перед глазом», либо не видна половина поля зрения.

В результате этого возникают трудности при чтении и другой зрительной работе, нарушается ориентация в пространстве. Иногда может страдать цветоощущение.

Следует отметить, что эти симптомы могут проявляться также при повреждениях участков мозга, отвечающих за зрение.

Так, в нашей практике были случаи, когда обратившемуся к нам пациенту в другой клинике был поставлен диагноз атрофии зрительного нерва, мы порекомендовали ему обратиться к специалистам по мозгу, которые нашли у него опухоль, удалили ее, и зрение полностью восстановилось.

Лечение атрофии зрительного нерва

Полностью вылечить возрастные дистрофические изменения сетчатки и восстановить поврежденные волокна зрительного нерва в настоящее время невозможно, как невозможно остановить старение организма.

Однако, современные достижения офтальмологии позволяют остановить прогрессирование процесса, поддержать, а иногда и улучшить зрение пациента.

В нашей клинике пациенты с атрофией зрительного нерва два раза в год по 10 дней проходят курсы поддерживающего физиотерапевтического лечения.

Физиотерапевтическое лечение — это полностью безопасные, но в тоже время достаточно эффективные методики воздействия на сетчатку, зрительный нерв и зрительные центры в головном мозге.

В ходе физиотерапевтического лечения атрофии зрительного нерва применяются различные приборы, которые оказывают дозированное, щадящее, но в то же время эффективное воздействие на патологические ткани.

Мы успешно осуществляем такие виды физиотерапевтического лечения как фото-, электро-, магнитостимуляция сетчатки и зрительного нерва.

Применение в комплексе с физиотерапией современных гомеопатических препаратов, таких как Коэнзим композитум, в виде внутрикожных инъекций значительно улучшает результаты лечения.

Энергетические сигналы электричества, магнитного поля, лазера стимулируют сетчатку и зрительный нерв, а подкожное введение гомеопатического препарата улучшает обменные процессы в сетчатке и зрительном нерве на клеточном уровне.

Кроме физиотерапевтического лечения, в подобных случаях, может успешно применяться рефлексотерапия.

Курсы физиотерапии стабилизируют, а иногда и повышают остроту центрального зрения, расширяют поля зрения и ликвидируют их выпадение.

При исходно низком зрении («счет пальцев у лица» и ниже) прирост остроты зрения, как правило, незначителен и первый курс лечения атрофии зрительного нерва дает положительный результат только в 28,4% случаев.

Второй курс терапии оказывается эффективным уже в 34,7%, третий – в 40,2%, четвертый – в 41,9%, пятый – в 72,2%.

Пять и более курсов фото-, электро-, магнитостимуляции с внутрикожным введением Коэнзима композитум позволяют повысить зрительные возможности пациентов до уровня предметного зрения (сотые и десятые доли по буквенной таблице) в 50,4% случаев.

То есть половина практически слепых людей приобретает возможность ориентации и самообслуживания.

Рефлексотерапия также дает очень хорошие результаты, улучшая поле зрения в среднем на 20% и центральное зрение в среднем на 10%.

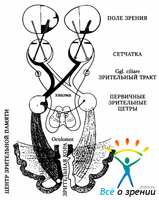

vostok-prozrenie.ruЗрительный нерв (II пара) по развитию, как и сетчатка, является частью головного мозга и составляет начальный отдел зрительного анализатора. Рецепторы зрительного анализатора в виде палочек (для черно-белого зрения) и колбочек (для цветного зрения) расположены в сетчатке глаза. Основная часть колбочек на сетчатке сконцентрирована в области желтого пятна, являющегося местом наилучшего зрения. Импульсы от палочек и колбочек переходят на биполярные, с них - на ганглиозные клетки сетчатки, аксоны которых и образуют зрительный нерв. В состав зрительного нерва входят волокна от внутреннего, наружного отделов сетчатки и желтого пятна. Волокна, идущие от желтого пятна, составляют макулярный пучок зрительного нерва. Таким образом, каждый зрительный нерв содержит волокна от своего глаза. Оба зрительных нерва начинаются дисками (сосками) на сетчатках глаз, потом через зрительный канал своей стороны они попадают в полость черепа и, проходя на основании лобной доли головного мозга, впереди от турецкого седла сближаются, делая частичный перекрест (chiasma opticum). В хиазме перекрещиваются лишь волокна, идущие от внутренних (носовых) половин сетчатки. Волокна от их наружных (височных) половин перекрест в хиазме не делают. Часть волокон макулярного пучка также перекрещивается.

Схема зрительного анализатора:

1 - поля зрения; 2 - зрительный нерв; 3 - зрительный перекрест; 4 - зрительный путь; 5 - наружное коленчатое тело; б - верхние холмики крыши среднего мозга; 7 - подушка таламуса; 8 - зрительная лучистость; 9 - корковый отдел зрительного анализатора; 10 - добавочное ядро глазодвигательного нерва; 11 - парасимпатические волокна глазодвигательного нерва; 12 - ресничный узел.

После зрительного перекреста образуются правый и левый зрительные пути (tracti optici), каждый из которых содержит волокна от обоих глаз - не перекрещенные волокна со своей стороны и перекрещенные от противоположного глаза, т. е. волокна от одноименных половин сетчатки обоих глаз (правых или левых). Каждый зрительный путь направляется кзади и кнаружи, огибает ножку мозга и заканчивается двумя пучками в подкорковых зрительных центрах: первый пучок в наружном коленчатом теле и подушке таламуса, второй - в верхнем бугорке пластинки четверохолмия среднего мозга. В подкорковых зрительных центрах расположены нейроны, аксоны которых дальше идут разными путями. От наружного коленчатого тела и подушки таламуса зрительные волокна

проходят через заднюю ножку внутренней капсулы и далее, разойдясь веером, образуют зрительную лучистость (пучок Грасиоле). Волокна зрительной лучистости направляются через глубинные отделы височной и частично теменной долей к коре внутренней поверхности затылочной доли, где в цитоархитектоническом поле 17 расположен корковый отдел зрительного анализатора. К нему принадлежат шпорная борозда и находящиеся по бокам от нее извилины: сверху - клин (cnneus), снизу - язычная извилина (gyrus lingualis), в которых и заканчиваются волокна от одноименных половин сетчатки обоих глаз. Импульсы от этого участка поступают в 18 и 19 корковые поля наружной поверхности затылочной доли, где происходит анализ и синтез сложных зрительных изображений, и узнавание увиденного.

Волокна зрительного пути, идущие к верхнему бугорку пластинки крыши среднего мозга, принимают участие в образовании рефлекторной дуги зрачкового рефлекса (сужение зрачков при освещении глаз). Световые раздражения, попадающие на сетчатку, сначала направляются по афферентной части рефлекторной дуги, которую составляют зрительный нерв и зрительный путь, к верхнему бугорку пластинки крыши. Далее через вставочный нейрон они поступают к парасимпатическим ядрам глазодвигательных нервов (ядрам Якубовича) своей и противоположной стороны. От этих ядер по эфферентной части рефлекторной дуги в составе глазодвигательного нерва, проходя через ресничный узел, импульсы достигают мышцы, суживающей зрачок (m. sphincter pupillae). Так как зрительные волокна соединены с парасимпатическим ядром не только своей стороны, но и противоположной, при освещении одного глаза возникает сужение обоих зрачков. Сужение зрачка освещаемого глаза носит название прямой реакции зрачка на свет. Одновременное сужение зрачка неосвещенного глаза называется содружественной реакцией зрачка на свет.

Поражение различных отделов зрительного анализатора клинически проявляется по-разному. Полное повреждение зрительного нерва травматической, ишемической, воспалительной или другой этиологии приводит к потере зрения на этот глаз (амавроз), что сопровождается выпадением прямой (поскольку прерывается афферентная часть рефлекторной дуги) и сохранением содружественной реакции зрачка слепого глаза при освещении здорового глаза. Снижение зрения, возникающее вследствие повреждения зрительного нерва, носит название амблиопии. Частичное поражение зрительного нерва сопровождается сужением поля зрения или выпадением его отдельных участков (скотомы). При патологии зрительного нерва на глазном дне наблюдается первичная атрофия его диска.

Необходимо учесть, что преломляющие среды глаза (хрусталик, стекловидное тело) проектируют на сетчатку обратное изображение увиденного, поэтому предметы из правой половины поля зрения воспринимаются левой половиной сетчатки и наоборот. Поле зрения - это участок пространства, который видит неподвижный глаз. В результате поражения зрительного пути, подкорковых и коркового зрительных центров нарушается восприятие зрительных изображений, попадающих на одноименные половины сетчатки обоих глаз. При этом становятся «слепыми» противоположные половины полей зрения. Такая патология носит название гемианопсии (выпадение половины поля зрения каждого глаза). В таких случаях выпадают или правые, или левые половины полей зрения, поэтому такую гемианопсию называют гомонимной (одноименной), левосторонней или правосторонней. Так, поражение левого зрительного пути вызывает правостороннюю гемианопсию, правого левостороннюю. Поражение зрительной лучистости или коркового отдела зрительного анализатора редко бывает полным из-за широкого размещения в них волокон. Поэтому при частичном поражении зрительной лучистости или повреждении части коркового центра зрительного анализатора (верхнего его отдела или нижнего) возникает квадрантная гомонимная гемианопсия - выпадают не половины, а квадранты (четверти) зрительных полей обоих глаз. В области клина представлен верхний квадрант одноименной сетчатки, в зоне язычной извилины нижний. Поэтому, например, при повреждении левого клина «слепыми» будут левые верхние квадранты сетчатки и выпадут соответственно правые нижние квадранты полей зрения. При поражении левой язычной извилины выпадают правые верхние квадранты полей зрения.

Левосторонняя (а) и правосторонняя (б) гомонимная гемианопсия при поражении зрительного пути или наружного коленчатого тела.

Верхняя квадрантная (а) и нижняя квадрантная (б) гомонимная гемианопсия при поражении зрительной лучистости или коркового отдела зрительного анализатора

Нередко в клинике необходимо различать гомонимную гемианопсию, обусловленную повреждением зрительного пути (трактусовая гемианопсия), от центральной гомонимной гемианопсии, возникающей при поражении зрительной лучистости или коркового отдела зрительного анализатора в области шпорной борозды. Для этого необходимо учитывать ряд признаков.

Во-первых, при трактусовой гемианопсии развивается ретроградная дегенерация аксонов ганглиозных клеток сетчатки с возникновением на глазном дне первичной атрофии дисков зрительных нервов. При центральной гомонимной гемианопсии атрофии дисков зрительных нервов не наблюдается, так как повреждается другой нейрон.

Во-вторых, в виду того, что зрительный путь входит в состав афферентной части рефлекторной дуги зрачкового рефлекса, его поражение сопровождается исчезновением зрачковой реакции при освещении узким световым пучком с помощью щелевой лампы слепой половины сетчатки. В результате повреждения зрительной лучистости или внутренней поверхности затылочной доли реакция зрачков на свет сохраняется при освещении как функционирующей, так и слепой половин сетчатки.

В-третьих, при трактусовой гемианопсии наблюдается асимметрия дефектов полей зрения. Гомонимная гемианопсия при повреждении зрительной лучистости, корковых зрительных центров характеризуется четкой симметрией дефектов полей зрения обоих глаз, что объясняется особенностью хода нервных волокон в пределах центральной части зрительного анализатора, где волокна от идентичных участков сетчатки глаза проходят рядом.

Поражение зрительного перекреста (хиазмы) также вызывает нарушение зрения в обоих глазах. Однако характер этих изменений будет другим и зависит от того, какая часть перекреста поражена. Если поражена центральная часть хиазмы (перекрещенные волокна), что возникает при сдавлении ее опухолью гипофиза, «слепнут» внутренние половины обеих сетчаток. Поэтому больной не видит изображений от наружных (височных) половин полей зрения. В таком случае в поле зрения правого глаза выпадает его правая половина, левого глаза - левая. Такая гемианопсия носит название гетеронимной (разноименной) битемпоральной. Иногда при воспалительном процессе оболочек на основании мозга или двусторонней аневризме внутричерепного отдела внутренних сонных артерий возникает двустороннее поражение только неперекрещенных волокон зрительного перекреста. В таких случаях «слепнут» наружные отделы сетчатки и выпадают внутренние половины полей зрения, что приводит к биназальной гетеронимной гемианопсии.

Битемпоральная гетеронимная гемианопсия при поражении внутренних отделов зрительного перекреста.

Биназальная гетеронимная гемианопсия при поражении наружных отделов зрительного перекреста.

Ограниченные дефекты зрительного восприятия внутри поля зрения носят название скотом, наблюдающихся при неполном поражении зрительных волокон. Патологические процессы в области затылочной доли, раздражающие зрительные центры, приводят к появлению фотопсий (мерцания искр, полос, бликов) и зрительных или световых галлюцинаций, которые могут быть аурой генерализованного эпилептического приступа. Поражение наружной поверхности затылочной доли иногда сопровождается зрительной агнозией, когда больной не узнает и не различает предметы по их внешнему виду.

Исследование зрительного анализатора в неврологической практике включает определение остроты зрения, исследование полей зрения и глазного дна. Остроту зрения проверяют для каждого глаза отдельно с помощью специальных хорошо освещенных таблиц, состоящих из 12 строчек букв или колец (для неграмотных) или контурных рисунков (для детей). Глаз в норме на расстоянии 5 м различает буквы 10-й строчки. Такое зрение условно принимают за 1. Например, если с такого расстояния больной видит глазом лишь 5-ю строчку, острота зрения (visus) составляет 0,5-, 1-ю строчку - 0,1.

Очаговые дефекты полей зрения - скотомы.

Границы полей зрения в норме.

Для исследования полей зрения используют специальное устройство -периметр, основной частью которого является градуированная дуга, вращающаяся вокруг центра. На внешней поверхности дуги нанесены метки от 0 до 90° по обе стороны от середины. На середине внутренней поверхности дуги находится неподвижная фиксационная метка, на которой больной фиксирует взгляд. Границы поля зрения для каждого глаза проверяют в отдельности. Другой глаз во время исследования закрывают. Больной отмечает момент, когда он заметит появление в поле зрения другой белой метки (диаметром 1-2 мм), которую двигают снаружи к середине в разных плоскостях по внутренней поверхности дуги периметра. Это положение в градусах отмечают графически на осях координат на схеме поля зрения. Вращая дугу периметра, проводят исследование по меридианам через каждые 15°. Нанесенные на схеме точки соединяют и получают границы поля зрения. В норме наружная граница поля зрения составляет 90°, верхняя и внутренняя - 50-60°, нижняя - около 70°. Поэтому изображение поля зрения здорового глаза на графике имеет вид неправильного эллипса, вытянутого кнаружи. Ориентировочное представление о состоянии поля зрения для каждого глаза в отдельности (другой глаз закрыт) можно получить у больного, находящегося в положении лежа, попросив его разделить пополам растянутое полотенце или шнурок, расположенные перед глазом в горизонтальной плоскости. При гомонимной гемианопсии больной разделит пополам лишь видимый им участок полотенца, не видя около четверти его длины.

Глазное дно:

а - в норме; б - застойный диск зрительного нерва; в - первичная атрофия диска зрительного нерва.

Состояние диска зрительного нерва изучают, осматривая глазное дно с помощью офтальмоскопа. В норме диск зрительного нерва круглый, с четкими границами, бледно-розового цвета. От центра диска радиально отходят веточки центральной артерии сетчатки и сходятся в его центре вены сетчатки. Соотношение диаметра артерий и вен составляет 2:3. При поражении аксонов ганглиозных клеток сетчатки на любом промежутке (зрительный нерв, зрительный перекрест или зрительный путь) спустя некоторое время происходит дегенерация этих волокон и возникает атрофия диска зрительного нерва, которая носит название первичной. В таких случаях диск становится бледным, серебристо-белым. При повышенном внутричерепном давлении (большей частью при локализации опухоли в задней черепной ямке) возникает отек дисков зрительных нервов в виде застойных дисков. Застойный диск увеличен в объеме, границы его нечеткие, диск выступает в стекловидное тело, артерии сужены, вены расширены. Если причина гипертензивного синдрома не ликвидируется, застой дисков зрительных нервов с течением времени переходит в их вторичную атрофию.

nevro-enc.ruЗрительный процесс.

Так из чего же все-таки состоит зрительный процесс? Из четырех основных этапов.

На первом этапе изображения предметов после прохождения через преломляющие среды глаз - роговицу и хрусталик - четко фокусируются на сетчатку в хорошо видящем глазу. Роговица и хрусталик преломляют свет с разной силой, но суммарно их сила преломления соответствует расстоянию до сетчатки, что является одной из природных загадок анатомии глазного яблока.

На втором этапе под воздействием световой энергии в палочках и колбочках сетчатки распадаются зрительные пигменты родопсин и йодопсин с последующим их восстановлением под воздействием витамина А в условиях полной темноты. Этот сложный фотохимический процесс способствует трансформации, переводу световой энергии в нервные импульсы. При недостатке в организме витамина А в первую очередь, ухудшается работа палочек, и возникает нарушение сумеречного зрения, которое в народе называется куриной слепотой .

На третьем этапе эти импульсы по зрительному нерву и нервным волокнам головного мозга проводятся к зрительным центрам, расположенным в затылочном отделе мозга. Они называются зрительные бугры .

И на четвертом этапе в зрительных центрах происходит процесс превращения нервного импульса в зрительное ощущение предметов.

Здесь расположены участки головного мозга, анализирующие поступающую к ним информацию, благодаря работе которых мы понимаем, что мы видим. Именно поэтому очень опасно получать сильные травмы затылка. При сильном сотрясении зрительного анализатора и его контузии может развиваться атрофия, то есть гибель всех зрительных путей, включая зрительный нерв. В результате этого тяжелого патологического процесса происходит частичная или полная потеря зрения.

Таким образом, вы видите, насколько сложно строение органа зрения человека, как все замечательно продумано и устроено Природой, которая создала сложнейший процесс восприятия органом зрения окружающего нас мира. Но если рассказывать об этом процессе подробно, то не хватит и целой книги.

www.zredet.ruГлаз человека может различать форму, цвета и пространственные соотношения окружающих нас предметов. Восприятие формы и цвета связано с центральной ямкой сетчатки (макулой).

Каждый глаз в отдельности в состоянии осуществить эту функцию. Однако для пространственного восприятия человек использует оба глаза. Внутренняя поверхность глаза образована тонкой сетчатой оболочкой. Оптически деятельная, чувствительная часть расположена в заднем полюсе глаза и состоит из светочувствительного слоя палочек и колбочек, имеющих сложное строение и выполняющих в зрительном акте разные задачи. Палочки действуют при минимальном количестве света и составляют сумеречный аппарат зрения, колбочки, напротив, «работают» при ярком свете и образуют дневной аппарат зрения. Как происходит передача зрительного раздражения? Зрительный нерв, собственно, является уже выдвинутой на периферию частью головного мозга.

Преломление света осуществляется через переднюю и заднюю поверхности роговицы, а также через хрусталик. Мощность падения света регулирует зрачок. Глаз в состоянии воспринимать освещенность разной степени. Если человек из ярко освещенного помещения попадает в темноту, глазу требуется не так много времени, чтобы восстановилась его чувствительность.

Аккомодационные возможности глаза, или способность приспосабливаться к различной степени удаленности, весьма ограничены. Если рассматриваемый предмет находится от глаза ближе, чем так называемая ближайшая точка, четкое восприятие его будет уже невозможно. У детей ближайшая точка расположена примерно в 7—9 см от глаза.

В процессе старения ближайшая точка отодвигается все дальше. Как правило, люди в 40—50 лет уже вынуждены пользоваться для чтения очками, так как у них ближайшая точка удалена от глаза на расстояние более 35 см. Это нормальное нарушение функции глаза называется старческой дальнозоркостью.

Пространственное восприятие осуществляется благодаря бинокулярному (двумя глазами) зрению. Это происходит потому, что каждый глаз видит воспринимаемый предмет под своим углом зрения. Поле зрения — часть окружающего мира, который человек воспринимает каждым глазом. Так, наш левый глаз имеет слева гораздо большее поле зрения, чем справа. А правый глаз — наоборот. В центре поля зрения обоих глаз пересекаются. При многих заболеваниях глаз проверка поля зрения является важным этапом медицинского обследования.

xn--g1abfy.xn--p1aiПрежде всего необходимо, чтобы сам орган зрения был подобен и аналогичен объекту созерцания. Никогда бы глаз не смог впоспринять солнце, если бы сам не был подобен солнцу; точно также и душа не сможет видеть прекрасного до тех пор, пока сама не будет прекрасной, и вот, чтобы увидеть красоту и божественность, каждый человек должен сам стать прекрасным и божественным.

Плотин

В своей основе Мандала является зрительной конструкцией, которую легко воспринимает глаз, так как она соответствует первичному зрительному восприятию, а также структуре органа зрения. Зрачок глаза сам является простой Мандалой. Глаз воспринимает свет и проектирует его образы через форму зрачка, то есть просто через центр окружности.

Простейшая, самая экономичная форма — это круг. Самый первый и вместе с тем постоянно совершенствующийся опыт живых организмов связан со светом, видимый источник которого — солнце. Существует определенная взаимосвязь между формой и функцией солнца, между органом зрения и восприятием света. Глаз человека является промежуточным звеном между восприятием внешнего света и светом, горящим внутри. В Евангелии от Матфея Христос говорит: Светиль-ник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло Мандала может быть символом или средством выражения процесса, на который указывал Христос, посредством которого глаз становится чист, подобно линзам, наполняя организм светом — не светом солнца, но внутренним светом, видимым отражением которого является солнце. Некоторые даосские практики утверждают, что глаз это положительный элемент, а все остальное — отрицательный. И нет ли в этой положительной чистоте глаза, в сосре-доточенности на одной единственной точке указания на третий глаз, всевидящее око, которое никогда не дремлет?

Если бы люди могли видеть ясно — подобно пророкам, которые всегда видят, — не было бы нужды в Мандале, так как жизнь воспринималась бы как органичное целое, непрерывно исходящая из одного и того же источника и всегда возвращающаяся к нему же, к центру существа. Видеть — это значит видеть весь опыт целиком и знать. Книги древних пророков Индии именуются Ведами; этот санскритский термин соединяет в себе оба значения и видение и ведение, знание. Так как знания древних пророков приходили от прямого восприятия реальности, они видели правду. Их способ рассуждения, какой бы ни была их культурная ситуация, был менее умозрительным, менее зависимым от внешних факторов, так как предоставлял лучшую возможность для непосредственного восприятия. Постепенно, в связи с накоплением большого числа опытных данных, непосредственное восприятие становится все более трудным, и Мандала развивается как напоминание о непосредственном восприятии реальности.

Самый простой путь вновь овладеть Мандалой — это понять как устроен орган зрительного восприятия, наблюдая и изучая как он работает. Например, наблюдайте за образом, появляющимся на сетчатке в результате легкого нажатия на закрытый глаз. Обратите внимание на природу и интенсивность света, сопровождающего возникающие образы, так как вряд ли у вас перед глазами будет просто темно, хотя в этот момент глаз и не воспринимает солнечного света. Концентрация с закрытыми глазами — прекрасное средство для приведения в порядок глаз и мозга. Видеть и воспринимать все чисто автоматически — случай обычный, характерный для культурной, чрезмерно философствующей личности. Закрыть глаза, оставаться в этом положении и наблюдать за тем, что происходит — хорошее упражнение, если только понять, каким образом непрерывность реализуется в потоке мыслей и образов (не важно, действительно ли эти мысли и образы являются видимыми ). При этом полезно ввести объекты концентрации, чтобы выявить центр этого хаотического нагромождения данных.

Не обязательно при концентрации действительно видеть объекты, достаточно их ментальных образов. Можно тренироваться на простой последовательности знаков, сначала рассматривая их, а потом представляя, пытаясь при этом целиком удерживать их в уме как одно целое:

Делая это упражнение не следует спешить. Часто бывает легче сосредотачиваться на абстрактных формах, если при этом их сопровождает какая-нибудь история . Если это так, подберите историю или рассказ, спонтанно возникающий при этом. В идеале, эту представленную выше последовательность можно сопоставить с неким космическим процессом.

Тем же самым образом для ментального воспроизведения можно использовать другую последовательность. Эта последовательность вертикальная, двигаться надо снизу вверх. Сопровождающий рассказ или набор ассоциаций может определяться тем, что это элементы: квадрат — земля, луна — вода, треугольник — огонь, окружность — воздух. Поработайте с различными формами, постарайтесь их прочувствовать, отмечайте, какие ассоциации возникают в связи с конкретными формами. Практикуйтесь на простых ассоциациях, пытайтесь увидеть, как их структура соотносится с этими элементами. Или сосредоточьтесь на каждом из четырех элементов и затем смотрите, какие формы будут им соответствовать.

Используя внутренний рассказ, помогающий поддерживать и создавать во внутреннем взоре эти образы, пытайтесь ощутить стадию отделения сознания. Из форм, над которыми сосредотачиваешься, могут возникать и расти другие формы. Эти формы и последовательности, возникающие попутно, можно отметить для себя, но процесс внимательного наблюдения не должен прерываться. Не пытайтесь удержаться за них, только наблюдайте и продолжайте, важнее всего, чтобы процесс протекал спонтанно. Творчество происходит только в этом спонтанном потоке. Нужна долгая практика, прежде чем искатель сможет проникнуть под культурно-обусловленные уровни реакции и с легкостью достигнет уровня спонтанного потока. Не стоит беспокоиться о том, что все потеряно , когда видение пришло от источника, а источник этот внутри.

Во время простых упражнений в концентрации могут появляться цвета. Они не обязательно будут связаны с каким-то конкретным образом, но могут появляться как простые независимые абстрактные цветовые поля. Тут вы можете спросить — где этот цвет или эти цвета, и откуда они приходят? Если у вас затруднение с рассматриванием формы, можно экспериментировать на цветах. Форма — это довольно сложный аспект процесса зрительного восприятия, так как является наиболее абстрактной вещью. Инициирует восприятие глаза не форма, но цвет. Первичный свет имеет довольно высокую интенсивность и, чтобы быть воспринятым, распадается на цвета. И также как формы, использованные в Мандале, просты по своей природе, так и цвета классических Мандал, вроде тибетских или индейцев юго-запада, просты и символичны. Для наших целей подойдут основные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. Это основные спектральные цвета. А также черный и белый, которые часто не рассматриваются как цвета. Это вовсе не ограничивает выбора, но лучше начинать с наиболее простого. Кроме того, глаз быстрее реагирует на основные простые цвета.

Чтобы легко понять взаимосвязь этих основных цветов, можно построить простую Мандалу. В данном случае мы использовали принцип дополнительности и противоположности этих цветов. Белый, который является сочетанием или последовательным воплощением всех цветов спектра, исходит из центра. Белый — изначальный свет, он внутри и распространяется наружу. Черный — это отсутствие цвета, он снаружи, первоначальный хаос. Шесть спектральных цветов представлены в виде шестиконечной звезды: двух треугольников, наложенных друг на друга. Углы треугольника, вершина которого направлена вверх, символизируют первичные цвета: красный, желтый, синий. Три угла треугольника, вершина которого направлена вниз, представляют три дополнительных цвета. Каждый дополнительный цвет получается соединением двух основных, расположенных на той же стороне: красный и желтый в сочетании дают оранжевый, синий и красный — фиолетовый, а желтый и синий — зеленый. Эти дополнительные цвета спектра могут сочетаться со смежными основными, давая оттенки третьей степени. В идеале, окружность объединяет вершины звезды, содержа все многообразие постепенных переходов от одного тона к другому.

Шесть цветов расположены так, что каждый из них оказывается противопоставленным своему дополнительному. Дополнительные пары такие: красный (основной) и зеленый, синий (основной) и оранжевый, желтый (основной) и фиолетовый. Любые два противоположных тона, расположенные рядом, создают конфликт или зрительный контраст, а будучи смешанными, имеют тенденцию гасить друг друга, образуя в результате светло-серый. Любая пара противоположных тонов заключает в себе три основных цвета, слияние которых дает белый. Например, пара красный и зеленый — это сочетание основного цвета (красный) и дополнительного, зеленого, который является сочетанием двух основных — синего и желтого. Существует также эффект дополнительного последействия: если смотреть на какой-нибудь цвет несколько минут, а затем отвести или закрыть глаза, то в результате перед глазами появится тон, дополнительный к тому, на который вы перед этим смотрели. Противоположности подчеркивают друг друга на самом деле сознательно, подобно тому, как инь и ян выражают внутреннюю взаимосвязь в символе тай-цзи. Это то, что называется законом одновременного контраста.

Восприятие цветов субъективно и зависит от внутренних и внешних факторов. Красный часто представляется теплым, страстным цветом, синий — спокойным, холодным. Каждый связывает различные эмоциональные и субъективные состояния с разными цветами, и нет однозначной корреляции между цветом и его субъективной оценкой. Поскольку это так, созерцайте диаграмму и ищите свои ассоциации и эмоциональные реакции, которые вызывает каждый цвет. Представьте стороны света — север, юг, запад и восток, а также центр — и подберите для них цвета. И на Западе, у американских индейцев, и на Востоке при ориентации Мандалы разным направлениям соответствуют разные цвета.

Тем же самым путем можно найти соответствие между цветами и различными частями тела, эмоциональными состояниями и темпераментами. Лягте с закрытыми глазами и представьте разные части тела (или его функции) в виде конкретных цветов. Какой цвет у головы или , гентальной зоны? Какой цвет у горла или органа речи? У легких и дыхания? У сердца и кровообращения? У половых органов и органов выделения? У рук и ног? Не прилагайте усилий, пытаясь увидеть какой-то цвет, лучше сосредоточьтесь на определенной зоне или функции и смотрите, какой цвет появится.

Упражняясь во внутреннем видении представьте выходящие из сердца спектральные цвета, подобно цветам на приведенной выше диаграмме. Представьте, что в сердце — центр изначального белого света, а расходящиеся круги медленно наполняют тело изнутри. Пусть голова будет вершиной верхней точки треугольника, точкой искрящегося фиолетово-красного цвета, затем представьте крайние точки тела вписанными в окружность. Окружность представляет собой воображаемую линию, связывающую голову с вытянутой левой рукой, левой ногой, правой ногой, вытянутой правой рукой и возвращающуюся снова к голове. Внутри этого круглого тела—поля левая сторона наполняется красно-оранжево-желто-зеленым. Соответственно цветовая гамма с правой стороны тела — от зеленого, к синему, к фиолетовому и красному.

Представляйте как эти цвета наполняют тело, работайте медленно, почувствуйте, что цвета — это энергия, проходящая через каждую клетку вашего тела, которая распространяется наружу от сердца во всех направлениях, пока сами вы не начнете пульсировать, концентрически расширяться, распространяясь вместе с цветом, наполняя пространство. По мере того как цвет отдаляется от центра, он становится более темного оттенка и холоднее, пока не достигнет внешней окружности тела—поля.

Когда начинаешь заниматься упражнениями, связанными с цветовыми зонами тела, естественно возникает вопрос об ауре, или окружающей тело световой оболочке. Не пытаясь заниматься доказательствами о ее существовании, просто скажем, что в качестве упражнения можно попытаться распространить за границы своего тела цветовое поле, которым вы его наполняете. Сконцентрируйтесь на границе своего тела. Ослабьте ощущение его конкретности. Позвольте цветам, которые наполняют определенную зону, распространяться и проникать за пределы тела. Если хотите, представляйте это распространение за пределы как ультрафиолетовый цвет (или ультрасиний, или -красный, или -зеленый). Ультрафиолетовый и другие ультра — являются цветами спектра, невидимыми обычно человеческим глазом.

Попытайтесь ощутить радиальные круги, расходящиеся от сердца наружу, выходя за границы тела; удержите это ощущение ненадолго, давая энергии цветов пульсировать и наполнять ее. Представьте разные виды ощущений, эмоций и ментальных образов, которые приходят и идут вместе с цветами в разные части тела. Откуда эта цветовая энергия течет? Что заставляет ее течь и наполнять ментальную/телесную область?

Теперь верните цвета в их источник, сердечный центр. Медленно I верните обратно расходящиеся кругами цветовые кольца, восстанавливая поток цветовой энергии, вытекающей из сердца. Делая это, попытайтесь почувствовать белый свет в центре, выходящий наружу: по мере того, как цветовые энергии текут обратно к своему источнику, источник белого света распространяется наружу, медленно наполняя тело изначальным светом. Изначальный белый свет неразобщенного бытия, свет в полном смысле этого слова, раскаленный добела, ослепительно чистый, наполняет внутренность тела до момента полного растворения, когда уже не остается ни тела, ни его контуров, ни направления тела и всего того, что его окружает — только чистота и в то же время центр, один и тот же для всех вещей и сущностей, один источник, который лежит глубоко внутри с единственным желанием быть. Купайтесь в нем, пока он растворяет нечистоту и очищает элементы. Соединитесь со всепроникающим светом, почувствуйте, что это свет изначального опыта, неизменного во всех вещах. Призма восприятия и культурных условностей затрудняет непосредственное переживание этого света. Что или кто видит свет? Чьи глаза воспринимают это переживание? Глаза тела или взор огня?

Есть что-то, что питает солнце, видимое только взору огня, так как, если бы глаза тела увидели это хотя бы на мгновение, они бы просто расплавились и высохли. Этот невидимый свет—энергия доступен нам также как и солнцу, так как если бы он исчез, мы, как и солнце, не могли бы без него существовать.

Жизнь — это чистое пламя,

и живем мы

с невидимым солнцем,

сияющим в нас.

Сэр Томас Браун Погребальная урна

Если наука смогла рассказать нам хоть что-то о физическом зрении, то о внутренних зрительных способностях она говорит менее определенно. Будь то память, сон, предвидение, ясновидение, галлюцинации или интуиция — она по-прежнему не дает удовлетворительного ответа относительно причин и качеств, связанных с ними. Величайшая проницательность, мысль, искусство, связанные с положением человека, стремящегося к божественному, коренятся в явлении внутреннего видения. Традиция Непреходящей Мудрости говорит о третьем глазе, расположенном над и между бровями. Это — глаз, на который указывает Христос, и который в индийской традиции именуется аджня, глаз видения, око разума.

Третий глаз часто изображается в виде горизонтальной восьмерки, которая означает в то же время бесконечность. Это надо понимать так, что свойства обоих глаз, объединенные вместе, бывшие до того отдельными и конечными, превращаются в единство и бесконечность. В традиции йогов это состояние описывается как экагра-та — концентрация на одной точке, что означает способность видеть из своего центра, быть этим центром, исходить всегда из одного центра, независимо от того, что происходит вокруг.

Это значит — увидеть глазами Мандалы. Идите в Центр и узнайте Целое. Следуйте по этому пути. Ведущая внутрь и прозревающая огненным взором Мандала и есть это Целое, Путь огня. Я — МАНДАЛА СВЕТА ЗРИМОГО.

Странники света,

Расцветающие из семени света,

Вынесенные на простор вечной зари,

Поющие единственное воспоминание:

Во имя пути, ведущего вверх,

Навеки, навсегда, за пределы,

Знающие только одну невидимую силу -

Силу Единственного,

Пестрые осколки которой

Наши тела.

О, ввысь взмывайте,

Проникая словно ветер

В солнце!

Зрительный путь и путь зрачкового рефлекса.

4. Проводящий путь зрительного анализатора (tr. opticus) (рис. 498). Зрительный анализатор осуществляет восприятие, передачу, синтез и анализ световых раздражений, воспринимаемых светочувствительными клетками (палочки и колбочки) со скоростью около 720 м/с. Световые лучи проникают через роговицу, переднюю и заднюю камеры глаза, хрусталик, стекловидное тело на сетчатку. Под действием света родопсин палочек и колбочек распадается, в результате чего образуется энергия, которая воспринимается рецепторами 1 нейрона, представленного в сетчатке биполярными клетками. Биполярные клетки контактируют с ганглиозными клетками, являющимися II нейроном (рис. 498А). Аксоны ганглиозных клеток радиально собираются к заднему полюсу глаза, образуя зрительный нерв (n. opticus), который выходит из глазницы через зрительное отверстие и направляется к основанию головного мозга. Зрительный нерв состоит из четырех видов волокон: 1) зрительных, начинающихся от височной половины сетчатки; 2) зрительных, идущих от носовой половины сетчатки; 3) папилломакулярных, исходящих из области желтого пятна; 4) световых, идущих в супраоптическое ядро гипоталамуса. Около серого бугра (tuber cinereum) волокна зрительного нерва образуют частичный перекрест (chiasma opticum) за счет медиальных половин. После перекреста формируется зрительный тракт, который, обогнув снаружи ножку мозга, заканчивается в наружном коленчатом теле (corpus geniculatum laterale), в верхнем двухолмии (colliculus superior), а небольшая часть волокон — в подушке таламуса (pulvinar). Верхнее двухолмие является рефлекторным центром для выполнения автоматических движений, возникающих при включении мотонейронов спинного мозга. Аксоны верхнего двухолмия передают импульсы к парасимпатическим и двигательным ядрам III пары головных нервов (рис. 499), а также включают центры симпатической иннервации спинного мозга, иннервирующие гладкую мускулатуру глаза. Наружное коленчатое тело состоит из семи слоев клеток, чередующихся с прослойками белого вещества. Аксоны III нейрона, лежащие в коленчатом теле, образуют зрительное сияние, волокна которого, обогнув нижний и задний рога бокового желудочка, достигают коры затылочной области, лежащей по бокам шпорной борозды (поля 17, 18, 19).

498. Схема проводящего пути зрительного анализатора (левая половина) и соответствие зон сетчатки и зрительного центра (по Сентаготаи).1 — зрительный корковый центр; 2 — латеральное коленчатое тело с ядерными слоями (1 — 7); 3 — зрительный тракт; 4 — латеральная часть зрительного нерва; 5 — медиальная часть зрительного нерва.

498А. Схема строения и связей сетчатки глаза (по Boycott, Dowling).

I—X — слои сетчатки: 1 — наружные членики колбочек; 2 — палочки; 3 — горизонтальная клетка; 4 — биполярная клетка; 5 — ганглионарная клетка;. 6 — пигментная клетка; 7 — волокна зрительного нерва.

| 499. Схема проводящего пути зрачкового рефлекса (по Сентаготаи). 1 — m. sphincter pupillae; 2 — gangl. ciliare; 3 — n. opticus; 4 — tr. n. optici; 5 — corpus geniculatum laterale; 6 — ядро двухолмия; 7 — commissura cerebri posterior; 8 — n. oculomotorius; 9 — ядро III пары. |

Корковый зрительный центр имеет весьма сложную многогранную систему нейронных связей. В ней находятся нейроны, реагирующие только на начало и конец освещения. В зрительном центре совершается не только обработка информации по ограничительным линиям, яркостям и градациям цвета, но и оценка направления движений объекта. В соответствии с этим и число клеток в коре головного мозга больше в 10 000 раз, чем в сетчатке. Существенная разница имеется между числом клеточных элементов наружного коленчатого тела и зрительным центром. Один нейрон наружного коленчатого тела соединен с 1000 нейронов зрительного коркового центра, а каждый из этих нейронов в свою очередь образует синаптические контакты с 1000 соседних нейронов.

www.medical-enc.ruШирина зрачка определяется взаимодействием двух мышц: сфинктера (иннервируется глазодвигательным нервом) и дилататора (иннервируется симпатическими нервными волокнами). Путь рефлекса начинается в сетчатке, в зрачковых волокнах, которые идут в составе зрительного нерва вместе со зрительными волокнами. В зрительных трактах зрачковые волокна отделяются и входят в переднее двухолмие, а отсюда идут к ядру глазодвигательного нерва. Корешки глазодвигательного нерва проходят вниз через ножки мозга, выходят наружу у внутреннего края ножки и соединяются в один ствол, который через верхнюю глазничную щель входят в глазницу. Одна из его ветвей идет через ресничный узел и в составе коротких ресничных нервов входит в глазное яблоко, направляется к сфинктеру зрачка и цилиарной мышце. При нейроофтальмологическом обследовании необходимо определение величины, формы равномерности и подвижности зрачков, их реакции (прямой и содружественной на свет, на аккомодацию и конвергенцию). Конвергенция, аккомодация и сужение зрачка осуществляются волокнами из кортикального центра к ядрам глазодвигательного нерва. Поэтому при соответствующем поражении коры страдают все эти физиологические механизмы, а в случаях поражения ядер или подъядерных участков может выпадать какой-либо из них.

Наиболее частыми патологическими зрачковыми реакциями оказываются следующие: 1. Амавротическая неподвижность зрачков (выпадение прямой реакции в освещаемом слепом глазу и содружественной - в зрячем) возникает при заболеваниях сетчатки и зрительного пути, в котором проходят пупилломоторные волокна. Односторонняя неподвижность зрачка, развившаяся вследствие амавроза, сочетается с небольшим расширением зрачка, поэтому наступает анизокория. Другие зрачковые реакции не страдают. При двустороннем амаврозе зрачки широкие и на свет не реагируют. Разновидностью амавротической неподвижности зрачков является гемианопическая неподвижность зрачков. В случаях поражения зрительного тракта, сопровождающемся базальной гомонимной гемианопсией, отсутствует зрачковая реакция слепой половины сетчатки в обоих глазах. 2. Рефлекторная неподвижность (см. Аргайлла - Робертсона синдром). 3. Абсолютная неподвижность зрачка - отсутствие прямой и содружественной реакции зрачков на свет и установку для близи, развивается постепенно и начинается с расстройства зрачковых реакций, мидриаза и полной неподвижности зрачков. Очаг в ядрах, корешках, стволе глазодвигательного нерва, ресничном теле), задних ресничных нервах (опухоли, бутулизм, абсцесс и др.).

Б. Лeбeдeв и др.

Справочник по неврологии...

www.lor.inventech.ru

Следующие статьи

- Твердотельные фотоумножители. Творожная помощь. Телевизионные передающие трубки.

- Гипноз. Гиповитаминозы. Гипопигментация и депигментация кожи век.

- Джонатан Барнс. Диабетическая ретинопатия. Диагностика нарушений слезоотведения.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Народные способы чистки почек

Народные способы чистки почек  Макияж на вечеринку для зеленых глаз

Макияж на вечеринку для зеленых глаз  Приснилась подводка для глаз

Приснилась подводка для глаз