Анестезирующие средства для местного применения

Анестезирующие средства для местного применения.

Анестезирующие средства (Anaesthetica; греч. anaisthesia – нечувствительность; синоним местно- анестезирующие средства, местные анестетики) – лекарственные вещества, подавляющие возбудимость концевых аппаратов чувствительных нервов и блокирующие проведение импульсов по нервным волокнам.

Группа местных анестетиков объединяет различные классы органических веществ, большинство из них – азотистые соединения. Первым местным анестетиком, примененным в медицинской практике, был кокаин (см.).

Анестезирующее действие кокаина обусловлено наличием в его молекуле азотсодержащего комплекса основного характера – экгонина – и бензоильной группы. На этой основе были синтезированы

К ароматическим амидам ?-замещенных аминокислот относятся высокоактивные, длительно действующие и малотоксичные местные анестетики:

Высокоактивные соединения имеются и в ряду аминокетонов –

Фармакологическое действие анестезирующих средств обусловлено их строением (характер ароматического или гетероциклического ядра, длина и структура боковой цепи, радикалы при азоте боковой цепи) и физико-химическими свойствами (растворимость, константа ионизации, липофильность, коэффициент распределения, полярность, поверхностная и межфазная активность, влияние на мономолекулярные слои липидов и др.). Местные анестетики обладают различной активностью и токсичностью при разных видах анестезии. (См. Анестезирующие средства. Таблица).

В механизме действия анестезирующих средств главную роль играет их влияние на процесс генерации возбуждения и проведение нервного импульса. Имеет значение также способность местных анестетиков проникать через различные биологические среды к нервным волокнам и в мембрану нервного волокна и адсорбироваться на их поверхности, их «поведение» в возбудимой мембране и взаимодействие со специфическими (в химическом отношении) структурами рецептора. Местом действия анестетиков является возбудимая мембрана аксона. Местные анестетики проникают в мембрану, изменяя при этом ориентацию ее белковых и липидных молекул. В действии анестезирующих средств принимают участие обе формы его молекул – катион и неионизированное основание. Местные анестетики фиксируются в мембране благодаря взаимодействию катиона с полярными группами фосфолипидов и фосфопротеидов и в результате гидрофобных взаимодействий неионизированного основания. При этом анестезирующее средство вступает в конкурентное взаимодействие с ионами кальция, имеющими важное значение в механизме транспорта ионов. Проникновение молекул местных анестетиков в возбудимую мембрану и включение их в структуры ее белков и липидов вызывает нарушение обмена ионов натрия и калия; реакции между катионом анестезирующего средства и анионными структурами рецептора вызывают инактивацию системы перемещения ионов натрия. Происходящие в мембране реакции перемещения подразумевают временное образование комплексов – местные анестетики с различными биохимическими системами мембраны. Вмешательство анестезирующих средств в метаболизм мембраны вызывает дефицит энергии, в результате чего блокируется транспорт ионов, ответственный за генерацию и передачу нервного импульса, падает электрическая активность мембраны без деполяризации. Местные анестетики применяют главным образом для обезболивания при хирургических операциях.

Анестезирующие средства при применении могут вызывать местную токсическую реакцию, выражающаюся отечностью тканей, некрозом, дерматитом. Чаще всего эти явления возникают при использовании неизотонических растворов местных анестетиков. Возможна сенсибилизация к анестезирующим средствам: раствор новокаина даже при нанесении на кожу вызывает иногда местную аллергическую реакцию. При всасывании местных анестетиков вначале стимулируют кору головного и центры продолговатого мозга, затем развивается ганглиоблокирующее, курареподобное и м-холинолитическое действие.

При отравлении анестетиками отмечается бледность кожи, тошнота, рвота, двигательное возбуждение, переходящее в клонико-тонические судороги; в более тяжелых случаях местные анестетики вызывают возбуждение центральной нервной системы, которое затем сменяется ее угнетением:

Лечение отравления, причиной которого стали местные анестетики. При возбуждении центральной нервной системы назначают

при коллапсе –

(Данная статья опубликованиа в Большой медицинской энциклопедии под редакцией академика Покровского, том 1, Анестезирующие средства (местные анестетики), авторы: Н.Т. Прянишникова; составители таблицы Н.Т. Прянишникова, В.А. Светлов, А.М. Хилькин)

paratsels.ru Фармакологическое действиеСостав и форма выпуска

Аэрозоль для местного применения 10%: 1 доза содержит лидокаина 4,8 мг;

вспомогательные вещества: этанол (96%), масло мяты перечной, пропиленгликол;

38 г (650 доз) во флаконе темного стекла; 1 флакон с дозирующим насосом в комплекте с распылительной насадкой в коробке.

Фармакологическое действие

Местный анестетик амидного типа. Обеспечивает местную анестезию путем блокирования образования и прохождения нервного импульса. Механизм действия связан со стабилизацией проницаемости мембраны нейронов для ионов натрия. Порог электровозбудимости повышается и, следовательно, проведение импульса блокируется.

При применении препарата в глоточной или носоглоточной хирургии происходит подавление глоточного рефлекса. Достигая гортани и трахеи, препарат хорошо замедляет кашлевой рефлекс, который может привести к бронхопневмонии.

Действие лидокаина в форме аэрозоля развивается в течение 1 мин и продолжается 5-6 мин. Достигнутое снижение чувствительности медленно исчезает в течение 15 мин.

Фармакокинетика

Всасывание

При местном применении на слизистых оболочках лидокаин всасывается в разной степени, в зависимости от дозы и места нанесения. Скорость перфузии в слизистой оболочке влияет на всасывание.

Распределение

Лидокаин распределяется в хорошо перфузируемых органах, в т.ч. в почках, легких, печени, сердце, а также проникает в жировую ткань. Проникает в плаценту путем пассивной диффузии. Распределение в плаценте может оказаться достаточным для проникновения в плод и достижения токсического уровня. Лидокаин быстро проникает через плаценту, появляясь в кровотоке плода в течение нескольких минут после применения у матери.

Связывание лидокаина с белками плазмы в значительной степени зависит от концентрации препарата и альфа-1-ацид гликопротеина (ААГ) в плазме. Имеются сообщения о связывании лидокаина с белками на 33-80%. Это указывает на то, что связывание с белками плазмы увеличивается у пациентов с уремией и реципиентов почечной трансплантации и усиливается после острого инфаркта миокарда. Последнее также характеризуется увеличением уровня ААГ. Высокое связывание с белками может уменьшать действие свободного лидокаина или даже вызывать общее повышение концентрации препарата в плазме крови.

Метаболизм

Лидокаин метаболизируется при участии микросомальных ферментов печени, снижение щелочности вследствие окисления происходит в течение нескольких минут. Скорость метаболизма ограничивается кровотоком в печени и, как результат, может быть нарушена у пациентов после инфаркта миокарда и/или с застойной сердечной недостаточностью. В результате биотрансформации лидокаина образуются метаболиты - моноэтилглицинэксилидид (МЭГКС) и глицинэксилидид, которые обладают значительно менее выраженной антиаритмической активностью.

Выведение

Около 90% выводится в форме метаболитов и 10% - в неизмененном виде почками. Выведение неизмененного препарата с мочой частично зависит от pH мочи. Сообщается, что кислая моча приводит к увеличению доли, выводимой с мочой.

Фармакокинетика в особых клинических случаях

T1/2 лидокаина более длительный у пациентов с заболеваниями печени.

Показания

Для местной анестезии слизистых оболочек в стоматологической практике, хирургии полости рта:

вскрытие поверхностных абсцессов;

удаление подвижных выпадающих зубов;

удаление костных фрагментов и наложение швов на раны слизистых оболочек;

анестезия десны для фиксации коронки или мостовидного протеза;

ручное или инструментальное удаление (или иссечение) увеличенного сосочка языка;

для снижения или подавления повышенного глоточного рефлекса при подготовке к рентгенологическому исследованию;

анестезия при иссечении поверхностных доброкачественных опухолей слизистой оболочки ротовой полости;

у детей - для френулоэктомии и вскрытия кист слюнных желез.

В ЛОР-практике:

перед электрокоагуляцией (при лечении носовых кровотечений), септэктомией и резекцией носовых полипов;

перед тонзиллэктомией для уменьшения глоточного рефлекса и обезболивания места инъекции;

в качестве дополнительной анестезии перед вскрытием перитонзилярного абсцесса или перед пункцией верхнечелюстной пазухи;

анестезия перед промыванием синусов.

При эндоскопии и инструментальных осмотрах:

анестезия перед введением через нос или рот различных зондов (дуоденальный зонд, перед дробным пищевым тестом);

анестезия перед ректоскопией и в случае замены катетеров.

В акушерстве и гинекологии:

анестезия промежности для лечения и/или выполнения эпизиотомии;

анестезия операционного поля в вагинальной хирургии или хирургии шейки матки;

анестезия для иссечения и при лечении разрыва девственной плевы;

анестезия при наложении швов при абсцессах.

В дерматологии:

анестезия слизистых оболочек при малых хирургических вмешательствах.

Противопоказания

указания в анамнезе на судороги, связанные с применением препарата;

AV блокада II и III степени и нарушения внутрижелудочковой проводимости (кроме случаев, когда введен зонд для стимуляции желудочков);

синдром Морганьи-Адамса-Стокса;

выраженная брадикардия;

СССУ;

кардиогенный шок;

значительное снижение функции левого желудочка;

повышенная чувствительность к лидокаину и другим компонентам препарата.

При использовании в стоматологии гипса в качестве слепочного материала аэрозоль противопоказан из-за риска аспирации.

Способ применения и дозы

Аэрозоль распыляется на слизистые оболочки.

При каждом распылении 1 порции аэрозоля на поверхность выбрасывается 4.8 мг лидокаина.

Доза зависит от показаний и площади анестезируемой поверхности. Во избежание высокой концентрации лидокаина в плазме крови следует применять наименьшую дозу, обеспечивающую удовлетворительный эффект. Обычно достаточно 1-3 распылений, хотя в акушерстве применяются и 15-20 распылений (максимальная доза - 40 распылений/70 кг массы тела).

Ориентировочные дозы (число распылений) при различных показаниях:

Стоматология - 1-3 дозы

Хирургия полости рта - 1-4 дозы

Оториноларингология - 1-4 дозы

Эндоскопия - 2-3 дозы

Акушерство - 15-20 дозы

Гинекология - 4-5 дозы

Дерматология - 1-3 дозы

С помощью пропитанного тампона препарат можно наносить на большие поверхности.

У детей в возрасте до 2 лет препарат предпочтительно применять путем нанесения тампоном, что позволяет избежать страха, появляющегося при распылении, а также ощущения жжения.

Для пациентов с печеночной и/или сердечной недостаточностью рекомендуется снижение дозы на 40%.

При использовании аэрозоля баллон следует держать в вертикальном положении.

Побочное действие

Местные реакции: ощущение легкого жжения, которое исчезает по мере развития анестезирующего эффекта (в течение 1 мин).

Аллергические реакции: в единичных случаях - анафилактический шок.

Со стороны ЦНС: в единичных случаях - беспокойство.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: в единичных случаях - артериальная гипотензия, брадикардия.

Беременность и лактация

Лидокаин в аэрозоле может использоваться во время беременности, т.к. в рекомендуемых дозах он не представляет опасности.

Неизвестно, выводится ли лидокаин с грудным молоком. Следует соблюдать осторожность при назначении препарата кормящей матери.

В период лактации применение препарата возможно после предварительной тщательной оценки ожидаемой пользы терапии для матери и потенциального риска для грудного ребенка.

В экспериментальных исследованиях показано, что дозы лидокаина в 6.6 раз больше, чем те, которые применяются при лечении людей, не наносят какого-либо вреда плоду.

Особые указания

С осторожностью применяют у пациентов с нарушениями функции печени, недостаточностью кровообращения, артериальной гипотензией, почечной недостаточностью, эпилепсией. В этих случаях требуется уменьшение дозы препарата. С особой осторожностью следует применять препарат при наличии травм слизистых оболочек, при умственной отсталости, а также очень старым и/или ослабленным пациентам, которые уже получают препараты типа лидокаина по поводу кардиологических проблем.

В стоматологии и ортопедии препарат следует применять только с эластичными слепочными материалами.

Следует избегать попадания аэрозоля внутрь или контакта с глазами, важно предупреждать попадание аэрозоля в дыхательные пути (риск аспирации). Нанесение препарата на заднюю стенку глотки требует особой осторожности. Следует помнить, что Лидокаин подавляет глоточный рефлекс и угнетает кашлевой рефлекс, что может привести к аспирации, бронхопневмонии.

Использование в педиатрии

Следует иметь в виду, что у детей глотательный рефлекс происходит значительно чаще, чем у взрослых.

Лидокаин в форме аэрозоля не рекомендуют для местной анестезии перед тонзиллэктомией и аденотомией у детей в возрасте до 8 лет.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Если побочные эффекты после применения препарата не вызывают дискомфорта, ограничений для вождения транспортных средств и управления механизмами нет.

Передозировка

Симптомы: возможны симптомы со стороны ЦНС (в т.ч. судороги) и сердечно-сосудистой системы.

Лечение: при симптомах со стороны ЦНС и сердечно-сосудистой системы необходимо убедиться в проходимости дыхательных путей, обеспечить доступ свежего воздуха, подачу кислорода и/или проведение искусственного дыхания. Иногда при появлении судорог можно сразу назначить 50-100 мг дитилина и/или 5-15 мг диазепама, возможно применение барбитуратов кратковременного действия, тиопентал-натрия. В острой фазе передозировки лидокаина диализ неэффективен.

При брадикардии, нарушениях сердечной проводимости можно назначить атропин 0.5-1 мг в/в.

Лекарственное взаимодействие

При одновременном применении с антиаритмическими препаратами IA класса (в т.ч. с хинидином, прокаинамидом, дизопирамидом) происходит удлинение интервала QT и, в очень редких случаях, возможно развитие AV блокады или фибрилляции желудочков.

Фенитоин усиливает кардиодепрессивное действие лидокаина.

Комбинированное введение Лидокаина и Новокаина может вызвать нарушение психики (галлюцинации).

Лидокаин может усиливать действие препаратов, вызывающих блокаду нервно-мышечной передачи, т.к. последние уменьшают проводимость нервных импульсов.

На фоне интоксикации гликозидами наперстянки лидокаин может усугублять тяжесть AV блокады.

Этанол усиливает угнетающее действие лидокаина на дыхание.

Фармацевтическое взаимодействие

При одновременном применении следующие препараты увеличивают концентрацию лидокаина в сыворотке крови: аминазин, циметидин, пропранолол, петидин, бупивакаин, хинидин, дизопирамид, амитриптилин, имипрамин, нортриптилин.

Условия хранения

Препарат следует хранить при температуре от 15 до 25 C.

Срок годности: 5 лет.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.

Аномалии развития век.

Аномалии развития век представлены несколькими нозологическими формами. Пожалуй, чаще всего встречается эпикантус (epicantus) - полулунная кожная складка у внутреннего угла глаза, переходящая с верхнего века на нижнее, частично прикрывающая внутренний угол глазной щели и изменяющая тем самым ее конфигурацию. Эпикантус (почти всегда двусторонний) придает глазам монголоидный вид, так как у лиц этой расы является нормой. В сочетании с эпикантусом или самостоятельно наблюдается блефарофимоз (blepharophimosis) - укорочение глазной щели за счет кожной складки у наружного угла глаза. Колобома (coloboma) - дефект края века в виде треугольной выемки с основанием по краю века - чаще наблюдается на верхнем веке в его средней трети, нередко сочетаясь с анкилоблефароном (ancyloblepharon) - сращением краев век той или иной выраженности (чаще в виде единичных перемычек), что связано с нарушением процесса разъединения век на определенном этапе внутриутробного развития. Врожденный, чаще двусторонний, птоз (ptosis) - опущение верхнего века от едва заметного до полного - зависит от недоразвития, отсутствия или (редко) от неправильного прикрепления мышцы, поднимающей верхнее веко. Нерезко выраженный врожденный птоз никакого лечения не требует. Большая часть таких пациентов компенсируют недостаток функции леватора напряжением лобной мышцы или легким запрокидыванием головы ("поза звездочета"). Если опущенное веко закрывает зрачковую область роговицы, что отражается на зрении, показано оперативное лечение, как и при других врожденных аномалиях. Врожденный птоз следует отличать от приобретенного, возникающего по различным причинам, приводящим к нарушению иннервации леватора с развитием его пареза или паралича, который часто сочетается с парезом или параличом других мышц, иннервируемых глазодвигательным нервом. Так как в леваторе есть гладкомышечная часть с симпатической иннервацией, птоз может развиваться и при параличе шейного симпатического нерва. При этом одновременно с опущением верхнего века наблюдаются западение глазного яблока (энофтальм) и сужение зрачка (миоз). Данную триаду симптомов принято обозначать как синдром Горнера. Лечение должно быть направлено на устранение причины птоза.

Pexлoвa C.A.

Криптофтальм (тотальная аблефария) - редкий порок развития, прн котором отсутствуют веки, глазная щель, конъюнктива и роговица. Кожа, переходящая с области лба на орбиту, сращена с глазным яблоком и непосредственно продолжается в кожу лица. Брови недоразвиты. Порок обычно двусторонний и сочетается с микрофтальмией, неполной анофтальмией. Возможен неполный криптофтальм, когда глазная щель частично сохранена. Такая форма нередко сочетается с колобомой верхнего века. Тип наследования - аутосомно-рецессивный.

Колобома века - поперечный щелевидный дефект чаще верхнего века. Сочетается с микрофтальмией, помутнением роговицы, катарактой. Причиной колобомы могут быть амниотические тяжи, а также аутосомно-рецессивные мутации. Возможна коррекция с помощью пластической операции.

Микроблефарон - уменьшение вертикального размера век, что приводит к их неполному смыканию. Встречается редко.

Блефарофимоз - укорочение век и глазной щели по горизонтали. Сочетается с эпнкантом, птозом, микрокорнеа. Наследуется по аутосомно-доминаитному типу.

Эпикант - полулунная вертикальная складка у внутреннего угла глаза, прикрывающая слезное мясцо. Частота - 48 случаев на 1000 рождений, сочетается с птозом, блефарофимозом, брахицефалией. Наследуется аутосомио-доминантно, устраняется пластической операцией. Врожденный птоз - опущение верхнего века. У мальчиков встречается в 3 раза чаще, чем у девочек, сочетается с эпикантом, сопровождается снижением зрения. Различают полный и неполный птоз, что обусловлено частичным или неполным отсутствием функции мышцы, поднимающей веко, или нарушением иннервации. Наследуется аутосомно-доминантно. Лечение хирургическое.

Анкилоблефарон - частичное сращенне краев век, чаще на височной стороне, сочетается с микрофтальмией, микроцефалией и другими пороками, встречается редко, наследуется ауто-сомно-доминантно.

Врожденный эитропион - порок век, при котором свободный край века завернут к глазному яблоку, что приводит к повреждению роговицы ресницами. Врожденный энтропион возможен вследствие отсутствия хряща или. его гипоплазии» а также при гипертрофии краевой части круговых мышц глаз.

Врожденный эктропион - выворот века, прн котором ресничный край века конъюнктивой вывернут к коже лица, глазная щель не смыкается. Порок редкий, сочетается с микрофтальмом, буфтальмом.

Лечение перечисленных пороков краев век хирургическое.

Гипертрихоз - увеличение числа и длины ресниц; трнхомегалия - увеличение длины, политрихня - увеличение числа ресниц.

Дистихназ - двойной ряд ресниц, приводящий к трению конъюнктивы, роговицы н их воспалению. Наследуется ауто-сомно-доминантно. Крайне редко встречается расположение ресниц в три ряда (тристихиаз) или даже в четыре ряда.

www.eurolab.uaГлавная > Генетические заболевания

Около 10% всех заболеваний органа зрения составляют разнообразные и многочисленные поражения век. Многие из этих заболеваний вызывают тяжелые нарушения их функций.

Развитие век начинается в конце 2-го месяца внутриутробного развития ребенка. При этом происходит формирование кожных складок, которые растут навстречу друг другу. Приблизительно к 4—5-му месяцу внутриутробной жизни эти складки срастаются между собой. Незадолго до рождения такое сращение верхнего и нижнего века подвергается обратному развитию, приводя к образованию нормальной глазной щели. Нарушение этого процесса приводит к различным аномалиям. Аномалии развития и положения век обусловлены влиянием на организм ребенка многочисленных факторов, которые действовали в период закладки и развития век. Аномалии век могут носить семейный характер и передаваться по наследству.

Аблефария — полное врожденное отсутствие век и глазной щели. Веки замещены кожей, под которой можно прощупать недоразвитое глазное яблоко. Эта аномалия чаще бывает двусторонней, но в литературе имеются описания случаев одностороннего и частичного недоразвития глазного яблока, век и глазной щели (криптофтальм). Оперативное лечение не приносит ожидаемого эффекта.

Анкилоблефарон — врожденное сращение верхнего и нижнего века. Это заболевание встречается крайне редко. Значительно чаще анкилоблефарон возникает после язв, повреждений и ожогов век. Сращение может быть полным или частичным. В последнем случае между верхним и нижним веком имеются плотные рубцы или тонкие растяжимые нити из кожи.

Очень редкой аномалией развития является микроблефарон — значительное укорочение век в вертикальном размере. При этом человек не может полностью сомкнуть веки, в результате чего возникает неполное закрытие глаза — лагофтальм.

Врожденный дефект век (колобома) наблюдается несколько чаще. Такой дефект обычно формируется на верхнем веке, чаще в его средней части. Иногда эта патология может возникать на нижнем или на обоих веках. Колобома (дефект ткани века) имеет форму треугольника с основанием у края века. Его выраженность может колебаться в широких пределах: от маленького углубления по краю века до значительного дефекта всех его слоев. Нередко от вершины колобомы к глазному яблоку тянутся кожные перемычки, сильно ограничивающие его движения.

Среди врожденных аномалий века наиболее часто наблюдается эпикантус — полулунная кожная складка по обе стороны спинки носа, прикрывающая внутренний угол глазной щели. Эпикантус нередко сочетается с врожденным опущением верхнего века. При этом человек не может полностью открыть глазную щель на стороне поражения. Также эпикантус зачастую сочетается с косоглазием или укорочением глазной щели в горизонтальном направлении (блефарофимоз), что в большинстве случаев обусловлено срастанием краев верхнего и нижнего века. При сильно выраженном эпикантусе внутренний угол глазной щели (ближе к носу) закрывается настолько, что ограничивает поле зрения. В этих случаях оперативное лечение необходимо не только из косметических соображений, но и для улучшения видимости.

Блефарофимоз — укорочение глазной щели в горизонтальном направлении, обычно характеризующееся срастанием краев верхнего и нижнего века у наружного угла глаза. В результате давления век на глазное яблоко нарушается кровообращение в кровеносных сосудах этого органа, что приводит к ухудшению питания роговой оболочки глаза. При такой аномалии развития проводится оперативное лечение.

Блефарохалазис — разрастание кожи верхних век, при которой она собирается в мелкие тонкие складки и нависает над краем века. Эта аномалия развития органа зрения устраняется только путем проведения операции.

Птоз — опущение верхнего века. Эта аномалия состояния век встречается наиболее часто. Врожденный птоз может возникнуть в связи с недоразвитием мышцы, поднимающей верхнее веко, либо в результате поражения нервов, принимающих участие в осуществлении движений данной мышцы глаза. При повреждении глазодвигательного нерва опущение века сопровождается ограничением подвижности глазного яблока. Менее выраженное опущение наблюдается при поражении симпатического нерва, так как он иннервирует только часть мышцы, поднимающей верхнее веко. Птоз может быть полным или частичным, а также одно- или двусторонним. При опущении верхнего века довольно рано появляются морщины на лбу: человек вынужден запрокидывать голову и наморщивать лоб.

Различают III степени птоза.

I степень (частичный птоз). В этом случае верхнее веко прикрывает роговицу до верхней трети зрачка.

II степень (неполный птоз). При таком поражении роговица прикрыта веком до половины зрачка.

III степень (полный птоз). В данном случае веко закрывает весь зрачок.

При значительном опущении верхнего века острота зрения на этой стороне понижена, а границы поля зрения несколько сужены, так как возникают неблагоприятные условия для функционирования сетчатки. Из-за снижения остроты и поля зрения при этой аномалии нередко развивается косоглазие, для устранения которого проводится целый комплекс мероприятий, включающий как консервативное, так и оперативное лечение. Оперативное лечение опущения верхнего века проводится не только в косметических целях, но и для того, чтобы в последующем предотвратить снижение остроты зрения.

Для профилактики снижения остроты зрения и развития косоглазия при опущении верхнего века необходимо во время бодрствования поднимать верхнее веко (или оба верхних века в случае двустороннего поражения). Такие упражнения нужно выполнять в течение года после установления диагноза. Для этого один конец полоски лейкопластыря фиксируют у края века, а другой прикрепляют к области надбровья при поднятом веке. Веко поднимают настолько, чтобы при мигании оставалась возможность их почти полного смыкания. На время сна лейкопластырь снимают для того, чтобы избежать повреждения кожи век.

При врожденном птозе операция проводится обычно в возрасте трех лет, так как в это время уже определились размеры и форма глазной щели и лица.

www.medn.ruАномалии развития и воспаление век.

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОВРЕЖДЕНИЯ И АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯ

ЗАБОЛЕВАНИЯ, ПОВРЕЖДЕНИЯ И АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНА ЗРЕНИЯАБСЦЕСС ВЕКА. Ограниченное воспаление тканей век с образованием в них полости, выполненной гноем.

Этиология и патогенез. Чаще всего развивается в результате инфицированных ранений века. Причинами абсцесса могут быть также ячмень, фурункул, язвенный блефарит, гнойный процесс в орбите и придаточных пазухах носа. Абсцесс века может возникнуть метастатическим путем при различных инфекционных заболеваниях.

Клиническая картина. Веко отечно, болезненно, кожа его гиперемирована, горяча на ощупь, напряжена, постепенно приобретает желтоватый оттенок, появляется флюктуация. После самопроизвольного вскрытия абсцесса и выделения гноя воспалительные явления стихают. Иногда остается свищ, свидетельствующий о том, что источник нагноения не устранен.

Диагноз ставят на основе характерной клинической картины.

Лечение. Применение антибиотиков и сульфаниламидов: внутримышечно бензилпенициллина натриевая соль по 300 000 ЕД 3 раза в день в течение 45 дней, внутрь сульфадиметоксин по 2 г (однократно) в первые сутки и по 1 г (однократно) в последующие 45 дней. В легких случаях сульфадимезин по 0,5 г 34 раза в день в течение 45 дней. Сухое тепло, УВЧ (олиготермические дозы, т. е. дозы, при которых больной не ощущает тепла), длительность облучения 10 мин ежедневно, число облучений не более 15. В конъюнктивальный мешок 10% раствор сульфапиридазин-натрия 34 раза в день. При появлении флюктуации абсцесс вскрывают. После хирургического вмешательства повязки с гипертоническим (10%) раствором хлорида натрия.

Прогноз при своевременно начатом лечении благоприятный.

АБСЦЕСС ГЛАЗНИЦЫ. Ограниченное воспаление тканей глазницы с образованием полости, выполненной гноем.

Этиология и патогенез. Чаще возникает при заболеваниях придаточных пазух носа, в результате кариеса и некроза костных стенок, воспаления проходящих через них вен, остеопериостита. Может развиться вследствие инфицирования тканей глазницы гноеродными микробами при ее повреждениях, внедрении инородных тел, а также гематогенно-метастатическим путем при различных инфекционных заболеваниях и гнойных процессах в организме.

Различают субпериостальный и ретробульбарный абсцесс глазницы. Первый локализуется между периостом и костной стенкой орбиты, второй в ретробульбарном пространстве.

Клиническая картина. Начало обычно острое. Появляются гиперемия кожи век, отек их, хемоз конъюнктивы, болезненность век и края орбиты. Нередко повышается температура тела, возникают головная боль, общая слабость. При субпериостальном абсцессе, связанном с гнойным воспалением придаточных пазух носа, расположение абсцесса обычно соответствует топографии пазух. Процесс с гайморовой пазухи распространяется редко, При поражении решетчатой пазухи отек возникает преимущественно в области внутреннего угла глазной щели, лобной пазухи в средней трети века у верхнего края орбиты. Иногда здесь бывает флюктуация. Глазное яблоко смещается в сторону, подвижность его нарушается. Вследствие этого возникает диплопия. Может несколько снижаться острота зрения.

Для заднего субпериостального и ретробульбарного абсцесса характерны отек и застойная гиперемия век, экзофтальм, ограничение подвижности глазного яблока, неврит зрительного нерва (см.) и понижение остроты зрения. При близком к краю орбиты расположении абсцесса определяется флюктуация. Если процесс локализуется у вершины глазницы, то возникает синдром верхней глазничной щели: веко опущено, глазное яблоко неподвижно, зрачок расширен, не реагирует на свет, кожная чувствительность в области распространения первой ветви тройничного нерва отсутствует, острота зрения резко снижена, имеется застойный диск зрительного нерва. Суб-периостальный гнойный процесс туберкулезной или сифилитической этиологии обычно протекает подостро или ареактивно в форме холодного абсцесса.

Абсцесс может рассосаться, особенно под влиянием лечения, или вскрыться через мягкие ткани век и периорбитальной области, при этом образуется фистулезный ход. Прорыв гноя в полость глазницы может привести к разлитому воспалению ее клетчатки флегмоне глазницы.

Диагноз ставят на основании острого начала и характерной клинической картины. Для выявления источника процесса необходимо рентгенологическое и клиническое исследование придаточных пазух носа. Дифференцировать следует от флегмоны глазницы, которая отличается более выраженными местными и общими проявлениями и более тяжелым течением.

Профилактика. Своевременное лечение и устранение заболеваний придаточных пазух носа и других очагов инфекции, которые могут вызвать гнойное воспаление тканей глазницы.

Лечение. Устранение первичного очага инфекции, в первую очередь воспалительного процесса в придаточных пазухах носа. Антибиотики и сульфаниламиды: бензилпенициллина натриевая соль парентерально по 300 ООО ЕД 34 раза в день, стрептомицина сульфат внутримышечно по 0,5 г в 12 приема в сутки, тетрациклин внутрь по 0,2 г 3 раза в сутки, сульфадимезин внутрь по 0,5 г 68 раз в сутки. Общеукрепляющее лечение: для уменьшения перифокалыюго воспаления и коллатерального отека производят анемизацию слизистой оболочки носа смазыванием ее 5% раствором кокаина гидрохлорида с 0,1% раствором адреналина гидрохлорида. При образовании гнойника необходимо хирургическое вмешательство. При клинических признаках субпериостального абсцесса производят поднадкостничную орбитотомию широкий разрез до кости без вскрытия тарзоорбитальной фасции. Если образовался ретробульбарный абсцесс, то вскрывают и надкостницу. Рану дренируют.

Прогноз. При своевременном активном лечении, как правило, наступает полное выздоровление с восстановлением нормального положения глаза, его подвижности и функций. При неблагоприятном течении процесса возможно развитие флегмоны глазницы. www.bolezni-glaza.ru

Своеобразные морфологические особенности строения век определяют и своеобразие их патологии.

Заболевания век встречаются довольно часто. Веки, прикрывая глаз спереди, защищают его от действия внешних факторов. Рефлекторное зажмуривание век предохраняет глаза от попадания инородных тел, периодическое моргание с помощью слезы способствует постоянному смыванию с роговицы и конъюнктивы мелких пылинок. Патологические изменения век могут быть симптомами как местных процессов, так и проявлением заболеваний и повреждений других органов и тканей. Различают патологию кожи век, краев век, хряща, желез хряща века, мышечного и сосудисто-нервного аппарата.

Средним медицинским работникам акушерского и педиатрического профиля следует знать также об аномалиях развития век, в связи с которыми детей часто направляют в специализированные учреждения для оказания срочной медицинской помощи. При осмотре ребенка в родильном доме и при патронаже на участке можно выявить следующие аномалии.

Криптофшальм - врожденное недоразвитие глазного яблока, век, глазной щели.

Микроблефарон - укорочение век, вследствие чего невозможно закрыть глазную щель.

Анкилоблефарон - частичное или полное сращение век верхних и нижних в виде кожных пластинок.

Колобома век - дефект всех тканей века в виде треугольной или округлой выемки (чаще на верхнем веке).

Заворот века - поворот ресничного края к глазному яблоку, из-за чего ресницы при моргании касаются роговицы и вызывают ее воспаление.

Выворот века - поворот ресничного края в сторону кожи лица, отмечается слезотечение.

Эпикантус - двусторонняя кожная складка в области внутреннего угла глаза.

Устранение всех этих аномалий производится хирургическим путем. При завороте века необходимо оперативное лечение или постоянное оттягивание нижнего века полоской лейкопластыря, прикрепленной к коже щеки так, чтобы ресничный край был обращен от глазного яблока. Это предотвращает травмирование роговицы и ее воспаление.

Pyбaн Э. Д.

Как правило, эти явления можно выявить уже при рождении ребенка. Ниже приводятся наиболее часто встречающиеся аномалии развития века:

— анкилобрефарон — частичное или полное сращение верхних и нижних век в виде кожных пластинок;

— выворот века — поворот ресничного края к коже лица, при котором отмечается слезотечение;

— заворот века — поворот ресничного края к глазному яблоку, из-за чего ресницы при моргании касаются роговицы и вызывают воспаление века;

— криптофтальм — врожденное недоразвитие глазного яблока, век, глазной щели;

— колобома — дефект всех тканей в виде треугольной или округлой выемки (чаще на верхнем веке);

— микроблефарон — укорочение век, вследствие чего не закрывается глазная щель;

— эпикантус — двусторонняя складка в области внутреннего угла глаза.

При обнаружении вышеперечисленных дефектов развития век у ребенка, его необходимо срочно доставить в специализированное учреждение для хирургического лечения.

При завороте века возможно оттягивание нижнего века полоской лейкопластыря таким образом, чтобы ресничный край был обращен от глазного яблока. Это предотвращает травму роговицы и предупреждает ее воспаление.

Кроме того, существуют такие аномалии развития век, которые могут возникать в любом возрасте вследствие различных заболеваний.

Лагофталъм — неполное смыкание век («заячий глаз») — образуется при параличе лицевого нерва, а также после травматических повреждений век.

При лагофтальме отмечается слезотечение, глазная щель на пораженной стороне всегда шире, чем на здоровой, а нижнее веко атонично и немного отходит от глазного яблока. Глазная щель остается открытой даже во время сна, в связи с этим глазное яблоко подвергается высыханию и раздражению. На этом фоне могут развиться конъюнктивит и воспаление роговицы.

Лечение обычно проводит невропатолог, в тяжелых случаях показаны офтальмологические операции.

Уход за больными с лагофталъмом заключается в предохранении глаза от высыхания и инфицирования. Для этого проводят инстилляции 30 % раствором сульфацил-натрия и закладывание мазей, содержащих сульфаниламидные препараты или антибиотики.

Птоз — опущение верхнего века — может быть врожденным или приобретенным (после разного рода

травм, при поражении глазодвигательного нерва). Птоз бывает односторонним или двусторонним, а также частичным или полным в зависимости от того, насколько веко закрывает зрачок.

При врожденном полном птозе возможно значительное понижение зрения (амблиопия).

Лечение птоза проводят оперативным путем, причем детям с врожденным заболеванием операцию делают в возрасте 2—3 лет.

Уход за больными. Детям с врожденным полным птозом до проведения операции необходимо «подвешивать» веко полосками лейкопластыря к коже лба. Делать это можно только в часы бодрствования ребенка.

medpuls.net

, .

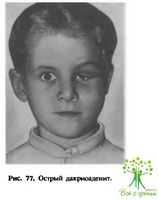

( 1 8) , , . , . - , , .

- , .

) , .

( 1 ) , .

( ) ( .70), . , .

, - , ( , , .) , , . ( ) .

( &) .

(ble-pharochalasis) , .

- .

(ectropion palpebrae) , , , .

: ? - 73- ? 3 .

(entropion palpebrae) , ( . 71).

, , . .

, , .

(epicanthus) , ( . 72, ) ( ). .

: .

(ptosis), , , ( ), . , ( ).

, - ( . 73). . ( 1/ ) . ( ). ( ), .

- ( ). , . 3 .

, , . , . , , , .

(^ 1 8) . , , . , . . , , .

. , . . .

prostuda.bizСледующие статьи

- Фармакотерапия катаракты. Физзарядка для глаз. Физиологическая оптика. Рефракция. Аккомодация.

- Пресбиопия: ее причина и лечение. Приборы для гониоскопии. Придаточные пазухи носа.

- Гимнастика Поля Брэгга. Гиперметропия. Гипертоническая болезнь и глаз Е.А. Егоров.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

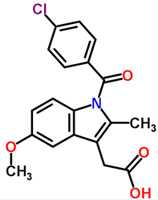

Индометацин

Индометацин  Как лечат глаза в Израиле

Как лечат глаза в Израиле  Сколько стоит операция катаракта глаза в москве

Сколько стоит операция катаракта глаза в москве