Контуры, определяющие очертания

Контуры, определяющие очертания.

Напомним, конкурс стартовал в августе этого года. Организаторами выступают департамент туризма Самарской области и государственное бюджетное учреждение Самарской области «Туристский информационный центр». В конкурсе приняли участие более ста человек разного возраста (в том числе и дети) и уровня мастерства. Всего на конкурс было подано более 150 работ. В начале октября члены жюри провели заседание, в ходе которого выбрали три лучших. Затем отобранные работы прошли проверку на уникальность по базе Роспатента. На этой неделе начался третий, последний, этап конкурса.С 23 ноября по 7 декабря любой желающий может отдать свой голос за понравившийся ему логотип. Проголосовать можно на сайте информационного агентства ВолгаНьюс.

С 7 по 12 декабря пройдет награждение победителей. Победитель получит право заключить договор на создание брендбука Самарской области. Лучший бренд станет официальным туристским символом региона и будет размещен на рекламно-информационной и сувенирной продукции.

Логотип представляет собой изображение S-образной излучины реки Волги, заключенной в очертания сердца Самарской области. Зеленый контур – сердце – символ любви к родном краю также напоминают Жигулевские горы, которые обнимают Волгу.

Знак представляет собой стилизованную аббревиатуру «СО»—Самарская область. Буква «С» в форме подковы символизирует удачу и счастье. Букву «О» — в форме сердца подчеркивает очертания области. Сочетание символов может позиционироваться как «безграничное гостеприимство» или пожелание гостям региона «бесконечной любви, удачи и счастья».

В логотипе заключены образы: заглавных литер С и О, воды, как основополагающего природного ресурса Самарской области, сердца, как символа душевного отдыха, и сходства с границами карты области. Логотип выполнен в традициях русского орнамента, в современном исполнении. news.samara24.ru

Очертания газона определяют общее впечатление от сада. Они могут придать ему строгость или, напротив, романтичность и естественность. Изменить эти очертания нетрудно — необязательно даже прикупать дерн или семена трав.

Неформальность криволинейных контуров требует соответствующей растительности. Учтите, что косить такой газон труднее, чем прямоугольный. Разметьте простые кривые колышками и веревкой, а сложные — гибким шлангом.

Прямоугольный газон выглядит строго. Его элегантность должны подчеркивать ровные, ухоженные или оформленные кромки. При разметке натяните веревку между вбитыми в землю колышками. Обрезайте кромку по доске.

Разметив новый контур газона, посмотрите на него с разных точек и лишь потом начинайте что-то менять. Лучше всего оценивать предполагаемые изменения из окна верхнего этажа.

Аккуратность прямоугольного газона подчеркнет ровно подстриженный бордюр из самшита или гардении.

Пусть над кромками криволинейного газона нависают травянистые растения с мягкими очертаниями.

Чтобы не нарушать общего стиля сада, на неформальном газоне разбивайте криволинейную клумбу, а на строгом по очертаниям — прямоугольную.

Фрагментация газона

Обновить газон можно просто разделив его на части. Вариантов много: использование разного дерна, прокладка среди него «бродов», устройство растительных барьеров. Кстати, длинный газон, разделенный поперечными полосами, кажется шире.

Если газон довольно обширный, можно отвести одну его половину под детские игры, а вторую оставить для отдыха взрослых.

Части разделенного газона своими контурами должны гармонично дополнять друг друга, новые кромки легко обкашиваться, а любые разделительные полосы быть пропорциональны занятым травой участкам.

Пересекающая газон новая дорожка должна быть везде одинаковой ширины, достаточной для свободного движения хотя бы одного человека.

На криволинейном газоне дорожка должна изгибаться, гармонируя с его контуром.

Старайтесь нацелить дорожку либо на определенный объект (сарай, теплицу), либо на другую часть сада. Иначе она будет выглядеть неуместной и нелепой.

Прямую дорожку разнообразьте бордюром из растений высотой 45-60 см. В нем хорошо смотрятся дуранта, гардения или карликовый сизигиум.

Зеленые изгороди позволят разделить большой газон на несколько «залов» с собственным стилем. Сад не только станет уютнее, но и будет казаться больше. Того же эффекта можно добиться с помощью высаженных с небольшим интервалом, неформально сгруппированных кустарников или зеленых ширм из растений на опорах.

Дорожку для не слишком интенсивного использования можно заменить отдельными плитами, положенными среди дерна, — по прямой или в виде менее строгого «брода». Если почва плотная, можно не сыпать под плиты гравий — достаточно песка.

Вырезайте дерн, пользуясь плитой как шаблоном. Вынимайте грунт так, чтобы поверхность «брода» была ниже уровня земли. Под плиты надо засыпать не менее 1 см песка или гравия.

Все ямы должны быть одинаковой глубины. Тщательно утрамбуйте дно, засыпьте песок или гравий и посадите на эту «постель» плиту. Проверьте уровнем горизонтальность укладки.

Поэкспериментировав с разными маршрутами «брода» и расстояниями между плитами, выберите самый удобный и красивый вариант.

Режьте дерн полулунным краерезом и вынимайте грунт лопатой или совком.

Плиты должны лежать так глубоко, чтобы сверху свободно проходила газонокосилка.

Используйте «броды» как ответвления от главной дорожки к игровой зоне, лавочке или беседке.

Выравнивание газонов

Если стиль сада неформальный, небольшие неровности на газоне не будут портить впечатления. Однако когда бугры и выемки на нем слишком заметны, лучше их все-таки устранить. Мелкие углубления можно просто засыпать сверху песком.

Древесные корни у поверхности могут сделать газон неровным и даже повредить косилку, причем пострадает и само дерево. В таких местах лучше заменить дерн мульчей из гравия или толченой коры.

Мелкие углубления в газоне можно засыпать песчано-перегнойной смесью. Трава прорастет сквозь нее и укоренится в новом грунте. Применяйте этот способ, только если выемка не глубже 2,5-5 см. Более толстый слой грунта поверх травы может подавить ее рост.

Углубления появляются на переувлажненном месте: часто там разрастается мох. Можно вырыть рядом траншею, засыпать в нее гравий и уложить дренажную трубу. Следите также за поверхностным стоком с обширных водонепроницаемых участков типа бетонных дорожек. Их можно оборудовать водоотводным лотком. Если переувлажнение минимально, засыпьте дерн песчано-перегнойной смесью.

Проверьте, не связаны ли неровности с валунами, мусором или древесными корнями под дерном. Если надо, удалите эти объекты и насыпьте на их место ровный слой почвы.

Выравнивайте газон весной или осенью, когда дерн быстрее всего приживается. Стимулируйте рост его корней частыми, обильными поливами.

Если по газону часто бегают дети, огораживайте выровненные участки кольями с веревкой, пока не приживется дерн.

www.xstati.ru|

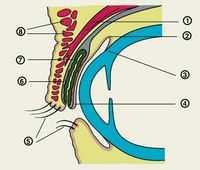

— предельное (по внешнему контуру) очертание подвижного состава и приближения строений к пути движения транспорта. Габарит имеет особое значение для обеспечения безопасности движения. Используемые на ж.д. габариты приближения строений (габарит С) и подвижного состава (габарит Т). Верхнее очертание всех вновь строящихся сооружений и устройств не должно выходить за пределы линии I-II-III-IY. Высоты #с и Яп на перегонах устанавливаются в зависимости от вида и особенностей сооружений или устройств и находятся в пределах: #с=6500— 7000 мм; #п=6300—6500 мм. Осн. очертания, определяющие приближение строений (габарит С), показаны жирными линиями внешнего контура, штриховыми и др. линиями— допускаемые временные отступления, а также очертания, определяющие положение отд. видов сооружений и устройств. Сплошными жирными линиями внутр. контура изображены очертания верхней части подвижного состава, соответствующие габариту Т. Так как приведенный габарит введен с 1 янв. 1960, то действующие сооружения, устройства и подвижной состав дорог в основном соответствуют ранее установленным габаритам, к-рые сохранятся впредь до реконструкции ж. д. и модернизации подвижного состава. Для проверки габаритности после погрузки громоздких и легковесных грузов открытый подвижной состав пропускается через габаритные ворота, к-рые устанавливаются на одном из путей станции и представляют собой раму, внутри к-рой по очертанию габариты подвижного состава шарнирно укреплены планки. При проектировании мостовых переходов на судоходных и сплавных реках должны соблюдаться подмостовые габариты, установленные нормами, по к-рым все реки делятся на 7 классов. Для рек, напр., 1-го класса ширина подмостового габарита. понизу 140 му высота 13,5 м, для рек 7-го класса — соответственно 20 м и 3,5 м. Для автодорожных и городских мостов установлены Г. приближения строений в зависимости от ширины проезжей части, длины моста, вида транспорта и интенсивности движения с учетом последующего развития. При стр-ве автомобильных дорог 1-й категории на мостах длиной до 50 м принимаются габариты 2Г-8 или Г=8+С+8 (с разделит, полосой), на мостах длиной более 50 м соответственно 2Г-9 или Г= =9+С+8, дорог 2-й и 3-й категорий — Г=8 и Г=9. На городских мостах принимаются габариты Г=7, Г=10,5, Г=14 и Г=21. При движении по мосту троллейбусов мйним. габарит Г=10,5, трамваев — Г=14. Подмостовые габариты путепроводов назначаются по высоте в соответствии с габаритами приближения строений; ширина их, как правило, равна ширине земляного полотна пересекаемой дороги. Для подземных линий метрополитена существуют особые габариты. Предельный габарит подвижного состава устанавливается с учетом не только раскачивания вагонов, но и случая наклона при поломке рессор. Сигналы, светофоры, кабели и т. д. не должны выходить за линию габаритов приближения оборудования. Г. приближения строений установлен из условий размещения между ним и Г. приближения оборудования линий энергоснабжения, СЦБ, осветит. устройств и т. д., при этом учитываются необходимость устройства проходов для обслуживающего персонала в туннеле и допуски на отклонения обделок туннелей от проектных направлений.

Лит.: Общий курс железных дорог, под ред. И. В. Модзолевского, 3 изд., М., 1960; Лиманов Ю.А., Метрополитены, М., 1960.. Организационно-технологическая структура монтажа - строительный ... |

| www.bibliotekar.ru |

Для уяснения сущности картографической генерализации следует сравнить между собой изображения одной и той же местности, имеющиеся на аэроснимке и на топографической карте.

Аэроснимки отображают местность с наибольшими подробностями. Однако читаемость их зависит от масштаба изображения, и в этом заключается их существенный недостаток. Так, из сопоставления аэроснимков различных масштабов видно, что по мере уменьшения масштаба изображения опознается все меньшее количество объектов. Некоторые из объектов становятся совсем неразличимыми, у других изменяются очертания контуров за счет их сглаживания. Изменения эти происходят механически, зависят исключительно от размеров объектов и нередко находятся в противоречии с их значением. Например, мост 1, имеющий большое ориентирное значение, но относительно небольшие размеры, теряется на аэроснимке, тогда как огород 2, имеющий меньшее значение, но большие размеры, выступает на первый план. Многочисленные второстепенные детали очертаний" приусадебных участков 3 затрудняют чтение внешнего контура населенного пункта.

На карте в отличие от аэроснимка выделяются и подчеркиваются соответственно ее назначению основные, наиболее существенные объекты и характерные черты местности.

Сравнивая между собой аэроснимок (рис. 1 в) и топографическую карту одного и того же масштаба (рис. 1 г), можно видеть, что карта правильно воспроизводит местность, точно передает расположение объектов, сохраняет (независимо от размеров) все те объекты и детали очертаний контуров, которые необходимы при пользовании картой, и вместе с тем не содержит объектов и деталей, которые по малой значимости и небольшим размерам не представляют интереса.

Такое ценное свойство топографической карты достигается тем, что при ее составлении на основе научного анализа сведений о местности производится картографическая генерализация, т. е. отбор, обобщение, выделение всего главного и существенного в зависимости от назначения карты, ее масштаба и особенностей местности. Картографическая генерализация обусловливается определенными факторами и имеет свои приемы, знание и умелое применение которых обеспечивает создание географических карт высокого качества.

Значение картографической генерализации неоднократно подчеркивалось выдающимися учеными.

Еще М. В. Ломоносов требовал от составителей географических карт всестороннего знания и учета особенностей местности «... чтоб на карте не назначить малого и не пропустить большого места».

В. В. Витковский в книге «Практическая геодезия (1897 год) подчеркивает, что «.... переполнение подробностями вовсе не составляет достоинства карты; напротив того, надо заботиться об ее ясности и выразительности».

Картографы в XIX и начале XX веков накопили большой опыт в разработке вопросов картографической генерализации, который был обобщен в изданных в то время правилах, проектах и инструкциях по составлению карт и атласов. Важные методологические вопросы генерализации изложены выдающимся географом Н. Н. Баранским в работе «Генерализация в картографии и в географическом текстовом описании». Основные понятия о картографической генерализации даны К. А. Салищевым в его книгах и статьях по картографии. Различные исследования по вопросам генерализации проведены В. И. Суховым, Ю. В. Филипповым, А. М. Комковым и другими.

Факторами, которые определяют характер и степень генерализации, являются:

— назначение карты;

— ее масштаб;

— географические особенности картографируемого района;

— условные обозначения;

— картографические материалы.

Назначение карты обусловливает ее содержание и масштаб. В зависимости от назначения устанавливаются элементы и объекты, подлежащие показу на данной карте, определяется необходимая степень полноты и подробности изображения всех элементов ее содержания.

Зависимость содержания карты от ее назначения можно заметить, сравнивая между собой общегеографические и специальные карты. На первых, как известно, с более или менее одинаковыми подробностями изображаются населенные пункты, дороги, реки, растительность, рельеф и другие элементы местности, на вторых же полно и подробно отображаются один-два избранных элемента содержания, а остальные элементы изображаются с гораздо меньшими подробностями или не даются совсем.

Влияние назначения на содержание особенно заметно при сравнении карт одного масштаба, но разного назначения, например справочной и учебной (рис. 2). Таким образом, назначение карты является первым и главным фактором, определяющим характер и степень картографической генерализации.

Рис.1.Аэроснимки и картографическое изображение местности.

Масштаб карты устанавливают исходя из ее назначения. Если карта предназначена для измерительных работ и использования на местности, то она составляется в довольно крупном масштабе.

Рис. 2.Части справочной (вверху) и учебной карт.

Выбранный масштаб карты в свою очередь оказывает влияние на степень генерализации: чем мельче масштаб карты, тем меньше возможностей для изображения объектов и их деталей. Следовательно, уменьшение масштаба карты требует уменьшения количества наносимых на нее объектов и значительного обобщения их начертаний, т. е. большей степени генерализации.

Географические особенности картографируемого района оказывают весьма большое влияние на характер и - степень картографической генерализации. Одни и те же объекты в различных типах местности имеют неодинаковое значение. Нельзя поэтому характер и степень генерализации, принятые при составлении карты одного определенного района, механически переносить на составление карты другого, отличного по характеру района. Так, например, колодцы, исключаемые из содержания топографической карты масштаба 1:100000 обжитых, хорошо обводненных районов, становятся важнейшими объектами содержания карты того же масштаба пустынных и полупустынных районов и подлежат обязательному показу. Тропа в горах или тайге имеет большее значение, чем в обжитой местности хорошая проселочная дорога, проложенная вблизи шоссе, и т. д.

Кроме того, количество и начертания наносимых объектов должны правильно передавать характер (типические черты) картографируемого района. Поэтому в каждом случае, прежде чем нанести объект на карту или обобщить его очертания, необходимо определить значение объекта в данном ландшафте.

Условные обозначения, которыми на картах изображаются объекты местности, разрабатываются исходя из назначения и масштабов карт, с учетом географических особенностей районов. Размеры многих условных обозначений не соответствуют действительным размерам объектов на местности. Например, ширина условного знака железной дороги на карте масштаба 1:100000 в 5—6 раз превосходит действительную ширину дороги, взятую в масштабе, а на карте масштаба 1:500 000 — в 25—30 раз. Это влечет за собой неизбежные сдвиги и нарушения точности положения, изображений объектов, расположенных рядом с дорогой. В отдельных случаях чтобы не смещать обозначений соседних объектов, уменьшают размеры условного знака данного объекта. Для выделения важных объектов прибегают к увеличению размеров условных обозначений.

Значительное место на карте занимают подписи названий, сокращающие площадь для размещения остальных элементов содержания карты.

Подобные особенности условных обозначений усложняют генерализацию и требуют от картографов, помимо специальных знаний, еще и высокой графической культуры. Следовательно, при проведении генерализации необходимо умело применять условные обозначения, размещать их с учетом взаимосвязи объектов на местности и изменять в допустимых пределах их размеры.

Большое влияние на генерализацию оказывают картографические материалы, поскольку их содержание уже в определенной степени генерализовано. Правильная генерализация содержания на картографических материалах облегчает работу по составлению карты. При неудовлетворительной генерализации содержание картографических материалов должно быть исправлено по первоисточникам и другим более надежным материалам (топографические карты масштабов 1:50000 и крупнее, аэроснимки и т. д.). Оценка правильности генерализации всех элементов содержания на картографических материалах производится перед составлением карты.

Картографическая генерализация включает в себя:

— обобщение характеристик картографируемых объектов;

— отбор объектов;

— обобщение изображения объектов.

Характеристики объектов являются неотъемлемыми элементами их картографического изображения. Количество и подробность характеристик объектов зависят от назначения карты, ее масштаба и географических особенностей местности. Отправным пунктом обобщения характеристик является установление классификации картографируемых объектов.

Подробность классификации определяется назначением и масштабом карты. Например, на карте масштаба 1:50000 показывается 27 типов дорог, с различными характеристиками дорог высших классов (ширина проезжей части, материал покрытия и т. д.), на карте масштаба 1:1 000000 — 16 типов дорог, а на карте Украины масштаба 1:4 000000 — только 10 типов дорог.

В процессе непосредственного составления топографических и обзорно-топографических карт обобщение характеристик имеет ограниченное применение в виду того, что оно в основном проведено в утвержденных наставлениях и условных знаках.

Отбор объектов заключается в том, что из объектов, имеющихся на местности или показанных на картографических материалах, на составляемую карту в первую очередь наносятся те, которые являются важными с точки зрения назначения и масштаба карты и характерными для картографируемой местности. Объекты второстепенные и нехарактерные частично исключаются.

Поверхностный подход к оценке местности и к определению меры отбора приводит или к перегрузке второстепенными, или недогрузке необходимыми на карте объектами. В первом случае карта становится ненаглядной и трудно читаемой, во втором — схематизированной.

Установление необходимой меры отбора осуществляется двумя способами. Сущность первого состоит в том, что в зависимости от величины или значения объектов заранее ставятся условия показа их на карте. Этот способ имеет две разновидности: в одной определяют объекты, которые не следует наносить на карту, в другой — объекты, которые обязательно должны быть нанесены на нее. Поставленные условия отбора обычно указываются в наставлениях (инструкциях) по составлению карт.

Сущность второго способа отбора состоит в том, что заранее устанавливается определенное количество объектов, которое должно быть нанесено на единицу площади карты: абсолютное или относительное, в процентах от количества объектов, имеющихся на местности или показанных на картографических материалах. Дальнейший отбор объектов производится в зависимости от их значения.

В соответствии с географическими особенностями картографируемой территории нормы нагрузки конкретизируются в редакционных планах. Незначительные по размерам и не подлежащие в общем случае нанесению на карту объекты в других случаях могут приобретать первостепенное значение и должны быть показаны обязательно (перевальные тропы в горных районах, отдельные кусты и колодцы в песках и пустынях и т. д.). Обязательно наносятся объекты, которые показаны на картах более мелких масштабов, если их наличие подтверждается достоверными материалами. Это позволяет избежать пропусков важных объектов в процессе отбора и обеспечивает необходимое согласование содержания карт разных масштабов. Обобщение изображения объектов достигается:

— изменением очертаний;

— изменением линейных размеров или площади;

— объединением изображений нескольких объектов в одно. Обязательным условием во всех случаях является сохранение подобия фигур в их главных чертах.

Необходимость в изменении очертаний объектов возникает в связи с изменением назначения и уменьшением масштаба составляемой карты по сравнению с назначением и масштабом картографических материалов. Все мелкие детали рисунка дорог, рек, рельефа, контуров угодий и т. д. не могут быть целиком перенесены с картографических материалов на составляемую карту и, во-первых, потому, что частью становятся ненужными на данной карте и, во-вторых, потому, что чрезмерная детализация уменьшенного изображения ведет к ухудшению наглядности.

При изменении очертаний объекта выявляются и сохраняются основные точки, определяющие общий характер его конфигурации и существенные на карте данного назначения. Они наносятся, возможно более точно. Ими могут быть четкие повороты контуров леса, угловые здания кварталов, и т. д. Незначительные и нехарактерные детали очертаний объектов (мелкие выступы, изгибы и т. д.) исключаются.

Для лучшего отображения характерных особенностей местности в ряде случаев необходимо подчеркнуть (выделить) незначительные по размерам объекты или детали очертаний, что достигается путем некоторого преувеличения их линейных размеров или площадей.

Объединение изображений нескольких объектов в одно применяется в том случае, если они могут рассматриваться, как части целого и ввиду малых размеров не могут быть изображены по отдельности. Как правило, объединяются дома и строения в кварталах населенных пунктов, участки леса, различные формы рельефа и т. д. Но нельзя, например, объединять дома в кварталы в случае рассредоточенного характера поселения или несколько малых озер в одно большое и т. д.

Все описанные приемы генерализации между собой тесно связаны и взаимообусловлены. Во всех случаях генерализация проводится по принципу от главного к второстепенному, в последовательности, определяемой взаимной зависимостью и соподчиненностью различных элементов содержания карты. Так, например, известно, что характер изображения гидрографии в значительной мере предопределяет изображение расчленения форм рельефа. Поэтому генерализацию изображения гидрографии целесообразно предпослать генерализации изображения рельефа, а генерализацию изображения населенных пунктов по той же причине следует проводить раньше генерализации изображения дорожной сети. В общем случае последовательность и степень генерализации при составлении карты устанавливаются наставлениями (инструкциями) по составлению карт, а в каждом отдельном случае — редакционным планом по составлению карты на район.

kadastrua.ruКонъюнктива.

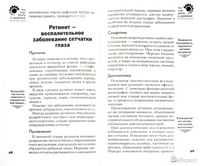

По сути конъюнктива глаза представляет собой очень тонкую и совершенно прозрачную пленку. Данная пленка покрывает собой всю поверхность глазного яблока, плавно переходит на заднюю часть век, где формирует два свода: верхний и нижний, прочно соединяясь с хрящевой тканью. Причем по размеру эти своды отличаются верхний свод раза в два больше нижнего. Располагаясь над теноновой оболочкой глазного яблока, данная слизистая оболочка доходит практически до самого лимба, а ее эпителий соединяется и плавно переходит в эпителиальную ткань роговицы.

По сути конъюнктива глаза представляет собой очень тонкую и совершенно прозрачную пленку. Данная пленка покрывает собой всю поверхность глазного яблока, плавно переходит на заднюю часть век, где формирует два свода: верхний и нижний, прочно соединяясь с хрящевой тканью. Причем по размеру эти своды отличаются верхний свод раза в два больше нижнего. Располагаясь над теноновой оболочкой глазного яблока, данная слизистая оболочка доходит практически до самого лимба, а ее эпителий соединяется и плавно переходит в эпителиальную ткань роговицы.В тканях конъюнктивы присутствует множество бокаловидных клеток и клеток Генле, вырабатывающих муцин. На границе раздела сводов и век располагаются сальные железы, в области самих сводов миниатюрные слезные железы. Согласованная работа всех видов желез обеспечивает достаточное увлажнение глазного яблока.

Так же стоит отметить, что конъюнктива глаза делится на два слоя, один из них поверхностный, а второй, более глубокий, пронизан большим количеством сосудов. Кроме этого в конъюнктиве находится большое количество лимфатических сосудов и лимфоидной ткани, а чувствительность данной оболочки обеспечивается нервными окончаниями, расположенными в подглазничной области.

Функции

Конъюнктива отвечает за реализацию секреторной и защитной функции глазного яблока. Причем, в то время как защитная функция обеспечивается обширным покрытием глаза данной оболочкой, за секреторную составляющую отвечает согласованная работа всех видов желез расположенных в конъюнктиве.Благодаря, такой работе основных желез, которые вырабатывают муцин, дополнительных сальных и слезных желез глазному яблоку обеспечивается максимальный комфорт, в процессе жизнедеятельности. Ведь муцин в сочетании со слезной жидкостью формирует наличие постоянной слезной пленки на поверхности глаза, которая защищает глазное яблоко от пыли и мелких частиц мусора, а так же обеспечивает его постоянное достаточное увлажнение.

Поэтому при малейшем нарушении нормальной работы конъюнктивы человек в первую очередь ощущает своеобразную сухость в глазах, ему постоянно что-то мешает и создается впечатление, что глаза засыпаны песком.

Заболевания

Конъюнктива глаза, в качестве слизистой оболочки очень остро реагирует на какое-либо внешнее раздражение. Ее реакция проявляется в воспалении, которое сопровождается слезотечением, краснотой, сильным зудом, а так же болезненными ощущениями при попытке моргнуть или перевести взгляд в сторону и общим ощущением сухости в области глаза.Дискомфортные ощущения могут сопровождаться как водянистыми выделениями, так и выделениями гнойного характера, в зависимости от причины воспалительного процесса и обширности области поражения. При остром течении воспалительного процесса конъюнктива отекает и под ней даже могут наблюдаться признаки кровоизлияния.

В некоторых случаях могут развиваться дегенеративные состояния данной оболочки, в основном такие процессы провоцирует недостаточная функциональность некоторых видов клеток и слезных желез. Так же достаточно неприятные последствие может иметь процесс нарастания тканей конъюнктивы на роговицу. Когда область перекрытия двух глазных оболочек достигает определенной величины, такой нарост может существенно ухудшить остроту зрения. www.zrenimed.com

Строение конъюнктивы неодинаково в отдельных ее участках. Конъюнктива век и переходных складок покрыта многослойным цилиндрическим эпителием, число эпителиальных слоёв составляет 4-6, содержит много бокаловидных клеток, бульбарная конъюнктива тонкая, её многослойный неороговевающий эпителий более уплощен, ближе к лимбу приобретает характер плоского, бокаловидных клеток мало, в области интермаргинального пространства эпителий частично ороговевающий с переходом в эпидермис кожи век.Подлежащая соединительная ткань также различна - в области переходных складок она рыхлая, содержит массу лимфоидных фолликуловв виде скоплений лимфоцитов, в тарзальной конъюнктиве, покрывающей верхнее и нижнее веки, тонкий слой соединительной ткани плотно спаян с хрящом века, бульбарная конъюнктива имеет рыхлую ретикулярную ткань, которая переходит в волокна субконъюнктивы и сливается эписклерой.

В последние годы отмечается рост онкологической заболеваемости и частоты встречаемости опухолей органа зрения. Клинические проявления заболевания часто не имеют патогномоничных симптомов, в связи с чем часто принимаются за воспалительные или дистрофические изменения, что приводит к запоздалой диагностике злокачественных опухолей. Поздняя диагностика, в свою очередь, требует расширения объёма хирургического лечения вплоть до энуклеации глазного яблока и экзентерации глазницы, что приводит не только к выраженному косметическому дефекту, но и к снижению уровня качества жизни, затрудняет социальную адаптацию лиц трудоспособного возраста.

Методы органосохраняющего лечения (методика короткофокусной рентгенотерапии, брахитерапия, протонотерапия) не применимы при обширных опухолях и при инвазии в подлежащие оболочки глаза. Возможность резкого снижения зрительных функций при доброкачественных опухолях, опасность инвазии в глубжележащие структуры, в том числе и в орбиту, возможность регионарного и отдалённого метастазирования при злокачественных новообразованиях определяют медицинскую и социальную значимость своевременно проводимого комплексного лечения новообразований конъюнктивы. Учитывая необходимость радикального лечения наряду с желанием врача и пациента максимально сохранить орган зрения и его функции, осуществление органосохраняющего лечения окажется возможным только при раннем выявлении опухолей.

Современные методы диагностики в офтальмологии и офтальмоонкологии применительно к заболеваниям конъюнктивы, в том числе и опухолевого характера, крайне ограничены.

Основным методом диагностики является биомикроскопия – метод визуальной оценки с помощью узкого фокусированного светового пучка и системы увеличительных линз. Метод позволяет оценить лишь поверхностные изменения и не даёт представления о структуре опухоли.

Косвенную информацию для диагностики новообразований по состоянию сосудистого русла конъюнктивы даёт флюоресцентная ангиография конъюнктивы.

Наиболее достоверным остаётся морфологический метод исследования, который подразумевает взятие биопсии. Учитывая инвазивность метода, длительность приготовления препаратов, а также порой невозможность получения результатов исследования ввиду малого размера биопсийного материала, представляется перспективным поиск новых неинвазивных методов исследования.

Современные методы визуализации, - рентгенография, компьютерная томография, радионуклидные и традиционные ультразвуковые исследования, - не дают информации о состоянии тонкой поверхностно расположенной слизистой оболочки глаза. Наиболее информативными в отношении визуализации поверхностных структур глаза являются в настоящее время ультразвуковая биомикроскопия и оптическая когерентная томография.Однако высокочастотные ультразвуковые методы исследования не позволяют визуализировать слои конъюнктивы, а также не дают информации о характере патологического процесса.

Наиболее высокой разрешающей способностью среди существующих в настоящее время методов визуализации располагает оптическая когерентная томография, которая позволяет визуализировать биологические ткани на уровне архитектоники их слоёв. Метод ОКТ применяется в офтальмологии для оценки патологических состояний сетчатки как метод «прижизненной оптической биопсии». Известны работы по визуализации и оценке состояния радужной оболочки и роговицы с помощью оптического когерентного томографа. www.biomedtech.biz

Конъюнктивит и ячмень.

ЯЧМЕНЬ-острое ограниченное гнойное воспаление края века. Этиология, патогенез: инфицирование волосяного фолликула или сальной железы.

Симптомы: Ограниченная резко болезненная припухлость по краю века. Через 2-4 дня на ее верхушке образуется желтоватая головка, при вскрытии которой выделяются гной и частицы некротизированной ткани. Иногда, особенно при выдавливании гноя, ячмень может послужить причиной флегмоны глазницы, тромбоза кавернозного синуса, менингита.

Лечение: Сухое тепло, УВЧ-терапия. Закладывание за веки мази, содержащей сульфаниламиды и антибиотики. При множественных ячменях и повышении температуры - общее применение этих препаратов. При рецидивирующих ячменях-аутогемотерапия.

Из народных методов (на личном опыте!) хорошо помогает на начальной стадией - потереть чистым золотым предметом (наприаер, кольцом). Серебро почему-то не действует...

КОНЪЮКТИВИТ - одно из самых простых заболеваний, связанных с глазами, его еще называют "красные глаза". Этиология и симптомы: Это воспаление конъюктивиты - пленки, покрывающей глаз и глазное веко, которое делает глаза мокрыми, а ободок глаза красным.

Существуют такие разновидности:

Конъюнктивит острый. Возбудители: палочка Коха-Уикса, пневмо-, гоно-. стрепто- и стафилококки и др. Как правило, происходит внешнее заражение конъюнктивы.

Конъюнктивит аденовирусный (фарингоконъюнктивальная лихорадка). Вирус передается воздушно-капельным путем. Заболевание возникает спорадически и в виде эпидемических вспышек, преимущественно в детских коллективах.

Конъюнктивит хронический. Этиология, патогенез: длительно действующие раздражения конъюнктивы (пыль, дым, химические примеси в воздухе и др.), авитаминоз, расстройства обмена веществ, хронические поражения носа и слезных путей, аметропии.

Симптомы: зуд, жжение, ощущение "песка за веками", светобоязнь, усталость глаз, скудное слизистое или слизисто-гнойное отделяемое. Течение очень длительное.

Лечение конъюктивита зависит от его формы..

Симптомы

Ячмень на глазу протекает остро, при осмотре выявляется ограниченная припухлость в области края нижнего или верхнего века. Образование имеет плотноэластическую консистенцию, болезненно при пальпации, кожа над ним отечна и воспалена. Заболевание сопровождается отеком и покраснением конъюнктивы (хемоз) . Иногда у больного могут наблюдаться симптомы интоксикации (повышение температуры тела, головная боль) , увеличение регионарных лимфатических узлов.

В большинстве случаев через 2-4 дня от начала заболевания на верхушке припухлости формируется участок нагноения, который самостоятельно вскрывается с выделением гноя и частиц некротизированной ткани. Случается, что процесс не доходит до стадии нагноения и вскрытия, и припухлость самостоятельно рассасывается через несколько дней. Иногда у больного может образовываться сразу несколько ячменей.

Факторы риска

Мнение о том, что ячмень возникает вследствие переохлаждения организма, не совсем верно: переохлаждение является одним из факторов риска, который способствует развитию воспалительного процесса, само же воспаление вызывается бактериальной инфекцией, а у некоторых больных – кожным клещом (демодекс) .

Среди других факторов риска – снижение иммунитета, гиповитаминоз, хронические заболевания желудочно-кишечного такта, перенесенные инфекционные заболевания, фурункулез, диабет, хронические воспалительные заболевания век (блефариты, демодекоз) . Лечение

Не следует пытаться самостоятельно вскрыть ячмень или выдавить его содержимое, поскольку это может вызвать распространение инфекции с последующим воспалением глазницы (флегмона) или мозговых оболочек (менингит) , с возможным летальным исходом.

Как при любом воспалительном процессе, при ячмене противопоказано воздействие тепла, поскольку это может способствовать распространению воспаления на близлежащие ткани и развитию грозных осложнений. Противопоказано применение согревающих компрессов, так как это вызывает мацерацию кожи и также способствует распространению воспалительного процесса на соседние ткани с образованием абсцесса.

На время лечения лучше не пользоваться косметикой, запрещено носить контактные линзы.

Для лечения ячменя применяют:

1. В первые несколько дней, до того как ячмень созреет, припухлость аккуратно обрабатывают этиловым спиртом или спиртовым раствором зеленки, йода, настойкой календулы.

2. Антибактериальные капли (левомицетин, ципромед и др. ) или глазные мази (тетрациклиновая мазь, гидрокортизоновая мазь и т. п.) .

3. Если температура тела не повышена, врач может назначить УВЧ для ускорения созревания ячменя.

В случае рецидивирующего течения заболевания используют препараты, направленные на активизацию защитных сил организма (витамины, адаптогены, дрожжевые препараты) , показана аутогемотерапия otvet.mail.ru

Ячмень возникает из-за попадания инфекции (золотистый стафилококк) в сальные железки, чему способствует трение век пальцами. При снижении иммунитета так же возникает благоприятная среда для размножения клеща (демодекс) в волосяных луковицах, что также может привести к возникновению ячменя. В условиях лаборатории берут ресницу и смотрят под микроскопом наличие личинок демодекса.

Симптомы ячменя на глазу

Протекает это заболевание остро и начинается с умеренной болезненности, зуда, покраснения и отека кожи края века. Через несколько дней появляется ограниченное болезненное возвышение с желтоватой верхушкой - это воспалительный инфильтрат с головкой ячменя. Спустя некоторое время, на 3 - 4-ый день, произойдет самопроизвольное вскрытие ячменя и все его содержимое, а именно, гной и кусочки некротизированной ткани, выйдет наружу. И сразу уменьшится болезненность, покраснение, и отек кожи края века. Полное выздоровление наступает на 7-й день.

Лечение ячменя.

Если вовремя обратить внимание на умеренную болезненность в области края века, зуд, покраснение и отечность кожи края века, то вполне достаточно часто (4-5 раз в день) смазывать поврежденное место 1% раствором бриллиантового зеленого на 70% спирту („зеленка”). При наличии воспалительного инфильтрата (ограниченного болезненного возвышения) показано сухое тепло или УВЧ-терапия. Применять влажные примочки и компрессы не рекомендуется из-за опасности проникновения инфекции в выводные протоки соседних желез. В качестве сухого тепла можно использовать соль, крупу, песок или сваренное теплое яйцо.

Нагретую на сковороде соль насыпаете в чистый носок и прикладываете к воспаленному месту. Соль должна быть теплой, чтобы не сделать ожог. Когда идет процесс прорывания ячменя тепловые процедуру делать нельзя, потому что тепло усиливает кровообращение и воспаление распространяется на большую площадь.

Очень часто ячмень может сочетаться с бактериальным воспалением слизистой оболочки глаза (конъюнктивит), в таких случаях необходимо сделать в условиях лаборатории при офтальмологических клиниках бактериальный посев с глаза для определения чувствительности инфекции к антибиотикам. По данным результатам доктор назначит подходящий антибиотик. Если бакпосев не делают, назначают антибиотики широкого спектра действия (флоксал, тобрекс и др.), в глаз закапывать каждые 4 часа в течении 5-7 дней 30% раствор сульфацил-натрия (альбуцид). Самостоятельно антибиотик лучше не капать, так как длительное закапывание антибиотика приводит к размножению грибковой инфекции в глазу.

Иногда воспалительный инфильтрат может иметь несколько головок ячменя и сопровождаться головной болью, повышением температуры, увеличением шейных лимфатических узлов на стороне поражения. Заниматься самолечением не стоит, покажитесь к глазному врачу для постановки диагноза и определения правильной тактики лечения.

Выдавливание ячменя совершенно недопустимо!

Осложнеия ячменя

Ускорять процесс вскрытия ячменя самостоятельным выдавливанием не рекомендуется, так как это рассеивает инфекцию в слизистую оболочку глаза, века, орбиты и приводит к таким осложнениям как мейбомит, флегмона орбиты. Так же инфекция может попасть в кровь (сепсис) и распространится по кровеносным сосудам в оболочки головного мозга (менингит).

Одним из частых осложнений ячменя является мейбомит. Мейбомит- это воспаление железы хряща века. Воспаление всегда гнойное. Хрящ века представляет собой выпуклую пластинку, которая и формирует форму века. В хряще века есть мейбомиевые железы. Эти железы являются видоизмененными сальными железами. Инфекция попадает в выводные протоки мейбомиевой железы и возникает воспаление этих желез - мейбомит. Заболевание может быть как острым, так и хроническим. Клиника острого мейбомита схожа с клиникой ячменя ( болезненность, покраснение, отечность века), только инфильтрат расположен в толще хряща и виден на слизистой оболочке века при выворачивании века. Вскрывается воспалительный инфильтрат через слизистую оболочку. Хронический мейбомит протекает по другому: по краю века отмечается покраснение, утолщение; желтовато-каричневатые корочки возникают из-за усиленной работы мейбомиевой железы. Инфекция с сальным отделяемым мейбомиевой железы попадает в слизистую оболочку глаза вызывает хроническое воспаление – хронический конъюнктивит. Лечение острого мейбомита такое же, как и лечение ячменя. Хронический мейбомит лечится антибиотиками , которые подбираются после бактериального посева с глаза. Профилактика мейбомита заключается в периодическом выдавливании (хотя бы 2 раза в год ) сального содержимого мейбомиевых желез путем массажа век. Эту процедуру делает глазной врач или специально обученная медсестра, используя стеклянную палочку. Курс- 10 раз.

При часто появляющихся ячменях необходимо общее обследование у терапевта и обращение к врачу-иммунологу для назначения общеукрепляющего лечения (витаминотерапия, аутогемотерапия).

Профилактика ячменя

Профилактика ячменя очень простая - правила личной гигиены: чистые руки, не пользоваться чужой косметикой и чужим полотенцем для лица. Правильное питание с достаточным количеством витаминов (сырые овощи, фрукты должны быть в рационе каждый день).

Врач офтальмолог Онищенко А.А.

www.medicalj.ru

При конъюнктивите появляется краснота, боль в глазах, зуд, а также гнойные выделения.

Лечение

Готовится смесь соков из моркови, сельдерея, петрушки и салата-эндивия в соотношении 4:1:1:1 и пьётся 3 раза в день по 0,5 стакана перед едой.

Готовится смесь соков из моркови и петрушки в соотношении 3:1 и пьётся 3 раза в день по 0,7 стакана перед едой.

При покраснение глаз в свежем укропном соке смачивают хлопчатобумажную ткань, отжимают, складывают в несколько раз и на 15-20 минут прикладывают к глазам. Также к глазам прикладывают сырой тёртый картофель, а на шею, ниже затылка – очень горячую мокрую ткань.

На 15-20 минут к глазам прикладывают кашицу из свеженатёртого картофеля, который смешивается со свежим яичным белком, компресс делается лёжа.

Тёплой кипячёной водой разводится пчелиный мёд в соотношении 1:2 и используется в качестве глазных капель и примочек кератитах, конъюнктивитах и язвах роговицы.

Стаканом холодной кипячёной воды заливают 3-4 ст.л. измельчённого корня лекарственного алтея и 8 часов настаивают и делают примочки.

К глазам прикладывают листья землянистой костяники.

Стаканом кипятка заливают 5 г. измельчённого корня копотня, 15 минут держат на слабом огне, настаивают полчаса и делают примочки.

Стаканом кипятка заливают 2 ч.л. ягод шиповника, 5 минут греют на малом огне, полчаса настаивают и при выделении гноя делают примочки.

Стаканом кипятка заливают 1-2 ч.л. цветов синего василька, 2 часа настаивают и процеживают и делают примочки.

Полу стаканом кипятка заливают лист агавы, час настаивают, добавляют 1 десертную ложку мёда и промывают глаза при воспалении.

Ячмень

Ячменем называют острое гнойное воспаление волосяного мешочки ибо сальной железы у корня ресниц, возникающее из-за попадания инфекции в железу или мешочек. На краю века возникает болезненная точка, затем припухлость, покраснение и отёк века. Через 2-3 дня развивается нарыв.

Симптомы

В области глаза возникает боль, болит голова, реже повышается температура тела.

Лечение

Компресс из простокваши на марлевой повязке прикладывается, а также больное веко смазывается долькой сырого чеснока 2-3 дня.

Сок алоэ разводится кипячёной водой в соотношении 1:10 и делаются примочки.

К веку прикладывается горячее, вкрутую сваренное яйцо и держится до остывания. Яйцо не очищается, чтобы дольше сохранить тепло. Процедуру повторяют через 2 часа несколько раз в день.

К больному месту прикладывают растёртый свежий корень лопуха, листья подорожника, на которые накладывается грелка или сваренное в вкрутую яйцо.

Стаканом кипятка заливается 10-15 сухих соцветий календулы, настаивается в укутанном виде полчаса и процеживается, применяется для примочек.

На сковороде нагревается льняное семя, насыпается в носовой платок, завязывается узелком и им прогревается больное место. Стаканом кипятка заливается 1 ст.л. травы обыкновенной льнянки, настаивается и применяется для примочек.

Также советую прочесть следующие статьи:

Дефекты рефракции (преломления)

Бельмо, глаукома и катаракта

Язвенная болезнь желудка и кишечника

news-life.byСледующие статьи

- Ток-шоу Здоровье Елена Малышева. Топическая диагностика симптомов поражения зрительного пути. Топографическая анатомия области хиазмы.

- Наступление на красоту. Натуральная гигиена — наука жизни Герберт ШЕЛТОН. Наш глаз.

- Разрешающая способность глаза. Разрушающее и восстанавливающее мышление. Разрыв сетчатки (отслойка сетчатки).

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как лечить катаракту глаза биоптроном

Как лечить катаракту глаза биоптроном  Как наносить подводку для глаз

Как наносить подводку для глаз  Где оперировать катаракту

Где оперировать катаракту