Роговая оболочка

Роговая оболочка.

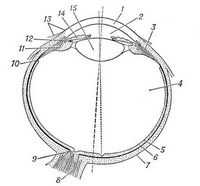

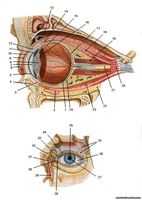

Орган зрения расположен в глазной впадине, orbita. Самой важной составной частью органа зрения, является глазное яблоко, oculus. Последнее лежит на жировой „подушке" на т.н. жировом теле глазной впадины, corpus adiposum orbitae (22). Глазное яблоко, bulbus oculi имеет неправильную шаровидную форму; Стенка глазного яблока состоит из крепкой фиброзной оболочки. Задний, большой отдел наружней оболочки (5-6 всей оболочки) составляет белочная оболочка или склера, sclera (24, 26). Склера хорошо видна спереди. У детей она голубоватого цвета, у стариков — желтоватого. Передний, меньший отдел наружней оболочки глазного яблока носит название роговой оболочки или роговицы, cornea (5). Роговица является наиболее выпуклой частью глазного яблока. Через роговицу просвечивает радужная оболочка, iris (11, 27). Радужная оболочка является частью более глубокого слоя глазного яблока т.н. сосудистой оболочки, tunica vasculosa.

Орган зрения расположен в глазной впадине, orbita. Самой важной составной частью органа зрения, является глазное яблоко, oculus. Последнее лежит на жировой „подушке" на т.н. жировом теле глазной впадины, corpus adiposum orbitae (22). Глазное яблоко, bulbus oculi имеет неправильную шаровидную форму; Стенка глазного яблока состоит из крепкой фиброзной оболочки. Задний, большой отдел наружней оболочки (5-6 всей оболочки) составляет белочная оболочка или склера, sclera (24, 26). Склера хорошо видна спереди. У детей она голубоватого цвета, у стариков — желтоватого. Передний, меньший отдел наружней оболочки глазного яблока носит название роговой оболочки или роговицы, cornea (5). Роговица является наиболее выпуклой частью глазного яблока. Через роговицу просвечивает радужная оболочка, iris (11, 27). Радужная оболочка является частью более глубокого слоя глазного яблока т.н. сосудистой оболочки, tunica vasculosa.В сосудистой оболочке различаем также собственно сосудистую оболочку — chorioidea (17) и ресничное или цилиарное тело, corpus ciliare (16). В сосудистой оболочке проходят кровеносные сосуды питающие глазное яблоко. Радужная оболочка и ресничное тело играют большую роль. В центре радужной оболочки имеется круглое отверстие, зрачок, pupilla (35). Через зрачок, лучи света попадают вглубь глазного яблока. Количество проникающих лучей света регулируется просветом зрачка. При сильном освещении, благодаря мышце суживающей зрачок — последний суживается. При слабом освещении, зрачок расширяется (благодаря действию мышцы расширяющей зрачок). Цилиарное тело соединено с хрусталиком при помощи ресничного пояска, zonula ciliaris (15). Ресничный поясок может суживаться или расширяться, вызывая изменение кривизны хрусталика. Таким образом можно центрировать глаз для детального осмотра близко и далеко лежащих предметов. Хрусталик, lens (8) — прозрачное стекловидное тело имеющее форму двояковыпуклой линзы. Попадающие в глаз лучи, благодаря хрусталику, переломляются и на задней стенке глаза возникает изображение похожее на картину получаемую на матовом стекле фотографического аппарата. Между роговицей, радужной оболочкой и хрусталиком находится пространство, называемое передней камерой глазного яблока, camera bulbi anterior (7). Камера заполнена водянистой влагой., humor aqueus. Сзади хрусталика находится стекловидное тело, corpus vitreum. Стекловидное тело построено из прозрачной студенистой массы, прилегающей к наиболее глубокому слою сетчатой оболочки, retina (1), состоящей из нервных клеток чувствительных на свет и окраску. Самым чувствительным местом сетчатой оболочки является т.н. желтое пятно, macula, расположенное напротив центра хруста пика. Зрительные ощущения передаются от сетчатой оболочки к мозгу через зрительный нерв, п. opticus (21). Место входа зрительного нерва в глазное яблоко является нечувствительным на свет и окраску и называется „слепым пятном". Мышцы глаза приводят в движение глазное яблоко. Мышцы глаза одним концом прикрепляются к задней стенке глазной впадины, а другим концом к белочной оболочке. Различают четыре прямых мышцы глазного яблока; верхнюю (18), нижнюю (23) у латеральную (20) и медиальную (19). Каждая из этих мышц вращает глазное яблоко в свою сторону. Две косых мышцы — верхняя (13) и нижняя (2) — вращают глазное яблоко вокруг вертикальной оси.

Для того чтобы роговица не высыхала, она постоянно увлажняется слезной жидкостью, выделяемой слёзной железой, glandula lacrimalis (25). Веки, palpebrae (4,6) распространяют слёзную жидкость по поверхности глазного яблока. Выполнив свое заданье, слеза уходит через слезные точки, puncta lacrimalia (33, 28), находящиеся на верхних и нижних веках. Через верхний (32) и нижний (30) слезные канальцы, слёзная жидкость попадает в слезный мешочек, saccus lacrimalis (3) откуда через носослёзный канал, ductus nasolacrimal (29) поступает в нижний носовой ход. Когда слезоотделение усиливается (например при эмоциях) излишек слезной жидкости не может уходить через слезные канальцы, и тогда она в виде слез, lacrimae, стекает через края век. Веки покрыты тоненькой кожей, под которой находится хрящ века или тарзальная пластинка, tarsus (9). В глубине век расположены тарзальные железы, glandulae tarsales (10, 34). Выводные протоки этих желез открываются на краю век. Обращенная к глазному яблоку поверхность века вогнута и на всём протяжении покрыта соединительной оболочкой век, conjunctiva (12). Конъюнктива дойдя до глазничного края верхнего и нижнего века переходит на глазное яблоко. Переход конъюнктивы века в конъюнктиву глазного яблока образует верхний (14) и нижний (3) своды конъюнктивы, fornix conjunctivae. Роговицу конъюнктива не покрывает.

1 — сетчатая оболочка; 2 — нижняя косая мышца глаза; 3 — нижний свод конъюнктивы; 4 — нижнее веко; 5 - роговая оболочка; 6 — верхнее веко; 7 — передняя камера глазного яблока; 8 — хрусталик; 9 — тарзальная пластинка; 10— тарзальные железы; 11—радужная оболочка; 12 — соединительнотканная оболочка; 13 — верхняя косая мышца глаза; 14 — верхний свод конъюнктивы; 15 — ресничный поясок; 16 — цилиарное тело; 17 — сосудистая оболочка; 18 — верхняя прямая мышца глаза; 19 — медиальная прямая мышца глаза; 20 — латеральная прямая мышца глаза; 21—зрительный нерв; 22 — жировое тело Глазной впадины; 23 — нижняя прямая мышца глаза; 24 — белочная оболочка; 25 — слёзная железа; 26 — белочная оболочка; 27 — радужная оболочка; 28 — нижняя слёзная точка; 29 — носослёзный канал; 30 — нижний слёзный каналец; 31 — слёзный мешочек; 32 — верхний слёзный каналец; 33 — верхняя слёзная точка; 34 — тарзальные железы; 35 — зрачок.

anatomia.ucoz.com Большинство цветов воспринимается при одновременном возбуждении всех трех групп колбочек. Если на какой-либо участок сетчатки попадает свет достаточно большой интенсивности, который вызывает одинаковое воздействие на колбочки всех трех видов, возникает ощущение белого цвета, при очень слабой интенсивности света или при его отсутствии возникает ощущение черного цвета. Слово ощущение употребляется не случайно. Ведь по сути цвета в природе не существует, он возникает лишь в мозге человека, цвет напрямую зависит от длины волны попадающего на сетчатку глаза светового потока, который отражается от рассматриваемого нами предмета. Само же разложение света на три составляющих называется цветоделением. Кроме того, степень возбуждения колбочек (и палочек) несет информацию о яркости (светлоте) деталей наблюдаемого объекта – градационный процесс.

Таким образом, в основе механизма цветового зрения человека лежат три процесса: цветоделение, градационный и синтез цвета. Это позволяет сделать вывод: все воспринимаемое человеком многообразие цветов передается смешением синего, зеленого и красного цветов в различных пропорциях. Именно на этих принципах основаны способы воспроизведения цвета и в фотографии.

Исходя из вышесказанного, можно дать следующее определение цвету: цвет – это ощущение, вызываемое в глазах и мозгу человека светом различных длин волн и интенсивности. Излучения (объективно существующее физическое явление) вызывают ощущение определенных цветов. Но сами по себе цвета не имеют.

Так как причиной возникновения цветовых ощущений является излучение света, то естественно связать объективные характеристики излучения: длину волны, яркость и чистоту цвета с субъективными характеристиками цвета: цветовым тоном – ощущением света с определенной длиной волны, насыщенностью – ощущением чистоты цвета, светлотой – ощущением яркости. Эти же параметры являются одними из основных при корректировке фотографии в графическом редакторе или правке баланса этих показателей перед съемкой в фотокамерах, поддерживающих эти настройки.

Цветовой тон и насыщенность – качественные характеристика цвета (вместе они составляют цветность), а светлота – количественная его характеристика.

Цветовой тон – основной признак цвета, характеризующий отличие одного цвета от другого и качественно определяемый понятиями (названиями, словами), например, синий, алый, оранжевый и т.д. Натренированный человек способен различать порядка 180 цветовых тонов. Белый, черный и серый цвета не имеют цветового тона, они называются ахроматическими. Все остальные цвета, имеющие цветовой тон, называются хроматическими.

Цветовой тон – субъективная, обусловленная свойствами зрительного восприятия человека характеристика цвета соответствующего излучения, объективной характеристикой которой является длина волны.

Насыщенность цвета – степень субъективного восприятия цветового тона, т.е. величина, показывающая, насколько данный конкретный цвет отличается от белого или серого. Эта характеристика цвета соответствует характеристике излучения – чистоте цвета. То есть, если любой цвет оптически сложить с белым, цветовой тон останется неизменным, однако визуально они будут отличаться. Поэтому можно считать, что насыщенность есть ощущение чистоты цвета. У цветов одного тона человек способен различить до 25 градаций по насыщенности.

Светлота цвета – субъективный признак цвета, характеризующий вызываемое им ощущение яркости.

Яркость рассматриваемой поверхности определяет интенсивность воздействующего на глаз излучения (интенсивность светового раздражения глаза), от которого зависит сила светового ощущения. Мера светового ощущения – светлота.

Яркость – объективная величина, и ее можно измерять соответствующими приборами. Для светлоты же имеет смысл лишь сравнение при рассмотрении группы предметов, в процессе которого определяется уровень светлоты одного из предметов по отношению к другому. Фотометрическая яркость (световой поток с единицы площади светящейся поверхности) зависит от освещенности и отражательной способности (оптической плотности поверхности). Светлота, кроме этого, зависит от цветового тона и насыщенности. В частности, при прочих равных условиях синие цвета имеют меньшую светлоту (кажутся более темными), чем желтые и зеленые, а красные занимают промежуточное положение. Четкая зависимость существует также между светлотой и насыщенностью: с увеличением насыщенности светлота уменьшается. Поэтому, к примеру, насыщенно-синий цвет воспринимается как темно-синий.

Светлота – единственный признак цвета, который имеют и хроматические цвета и ахроматические. По этому и только по этому признаку можно эти цвета сравнивать друг с другом. Количество градаций светлоты зависит от уровня освещенности: при пониженной человек может различить порядка 20 градаций, при повышенной - до 64.

О синтезе цвета, выражении цветовых соотношений и примени их свойств при воспроизведении цвета на практике в фотографии, а также цветовой температуре будет рассказано во второй части статьи. www.cifrovik.ru

Роговая оболочка — РОГ 1, а, мн. рога, рогов, м. вырост (парный или непарный) из костного вещества на черепе у нек рых животных, а также вырост на голове у нек рых насекомых, моллюсков. Рога быка, козла. Р. носорога. Оленьи рога. Рога жука, улитки. Толковый словарь … Толковый словарь Ожегова

Роговая оболочка — Роговой слой самый наружный слой эпидермиса. Содержание 1 Образование 2 Толщина 3 Отторжение … Википедия

роговая оболочка — сущ., кол во синонимов: 1 • роговица (2) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

роговая оболочка — (cornea) см. Роговица … Большой медицинский словарь

ОБОЛОЧКА — ОБОЛОЧКА, оболочки, жен. 1. Покров, слой, облекающий, обтягивающий снаружи кого что нибудь. Оболочка земли (атмосфера). Оболочка зерна. Оболочка пули. 2. перен. Внешний облик, прикрывающий внутреннее содержание. «Мне казалось, что под этой грубой … Толковый словарь Ушакова

ОБОЛОЧКА — ОБОЛОЧКА, и, жен. Поверхностный слой, обтягивающий, покрывающий что н. О. зерна. Роговая о. (роговица). О. аэростата (баллон в 3 знач.). • Географическая оболочка Земли (спец.) ландшафтный слой как сфера взаимодействия земной коры и верхней части … Толковый словарь Ожегова

оболочка — ОБОЛО/ЧКА и; мн. род. чек, дат. чкам; ж. 1. Плёнка, кожура, слой чего л., покрывающий, обволакивающий что л. снаружи. О. плода. О. зерна. Бабочка вылетела из своей оболочки. Из своих оболочек показались на свет листочки. Лопнула тугая о. цветка. … Энциклопедический словарь

СОСУДИСТАЯ ОБОЛОЧКА — глаза (chorioidea), представляет задний участок сосудистого тракта и располагается кзади от зубчатого края сетчатой оболочки (ога serrata) до отверстия зрительного нерва (рис. 1). Этот участок сосудистого тракта является самым большим и обнимает … Большая медицинская энциклопедия

Роговица — роговая оболочка, передняя прозрачная часть наружной оболочки глаза, являющаяся частью его светопреломляющего аппарата (см. Рефракция глаза); предохраняет глаз от повреждений и пыли. В Р. различают 5 слоев: передний эпителий; переднюю … Большая советская энциклопедия

РОГОВИЦА — (роговая оболочка), передняя прозрачная часть наруж. оболочки глаза, одна из его светопреломляющих сред … Естествознание. Энциклопедический словарь

dic.academic.ru

Рис. 4. Гнойная язва роговицы с перфорацией (Visante OCT, Карл Цейсс).

А - Гнойная язва роговицы с перфорацией;

Б - Вид переднего отрезка глаза того же пациента через 1,5 месяца после лечебной кератопластики амниотической мембраной;

В - ОКТ-изображение переднего отрезка глаза того же пациента (Подробнее...).

Рис. 4. ОКТ-изображение: гнойная язва роговицы с перфорацией (Visante OCT, Карл Цейсс): в центральных отделах роговицы участок конической формы с уплотненной структурой, определяются обширные передние сращения в области зрачка, увеличенный в размерах, оводненный хрусталик смещен кпереди (Подробнее...).

Задняя пограничная пластинка (ЗПП) начинается в зоне переднего пограничного кольца Швальбе, соответствующей передней границе фильтрующих участков угла передней камеры. Поскольку основание передней камеры имеет форму почти правильного круга, то и переднее пограничное кольцо Швальбе, и край ЗПП – тоже почти правильные окружности (диаметром около 12 мм). Только по линии горизонтального меридиана видимый на поверхности диаметр прозрачной роговицы соответствует ее поперечнику и в самых глубоких слоях.

В вертикальном меридиане периферия ЗПП оказывается прикрытой как бы вползающей на роговицу склерой, что создает предпочтительные условия для вмешательств на передней камере через разрезы именно в верхнем и нижнем участках глазного яблока, где отсепаровка конъюнктивы в сторону центра роговицы возможна на большем протяжении, чем в других секторах.

Таким образом, известная асимметричность строения фиброзной капсулы в области перехода роговицы в склеру делает предпочтительным вскрытие глазного яблока в зоне лимба при выполнении наиболее распространенных операций в верхнем (крайнем случае нижнем) секторе, а не в боковых меридианах.

Во-первых, в боковых меридианах роговично-склеральная зона наиболее открыта для внешнего наблюдения, что делает особенно заметными послеоперационные рубцы.

Во-вторых, в этих участках подход к передней камере через субконъюнктивальный разрез, с учетом последующей необходимости наложения герметизирующих швов, может сопровождаться выходом лезвия на дренажную зону камерного угла, тогда как в верхнем и нижнем секторах наклонная структура лимба и смещение линии прикрепления конъюнктивы в сторону роговицы при любом профиле разреза обеспечивают достаточную свободу для наложения швов и, вместе с тем, - выход внутреннего края разреза роговой оболочки не на фильтрующую зону, а на известном удалении от нее.

Эндотелий роговицы - со стороны передней камеры роговица выстлана задним эпителием (эндотелием). Через его гексагональные клетки, располагающиеся одним пластом, осуществляется регулярное и строго дозированное поступление камерной влаги в роговицу.

При любом хирургическом вмешательстве со вскрытием передней камеры какая-то часть этих клеток повреждается (струей жидкости, вводимой в переднюю камеру, кончиками инструментов контактирующих с задним эпителием и т. д.). Небольшие дефекты “затягиваются” за счет уплощения и раздвигания этих клеточных элементов (но не за счет их размножения).

При потере определенной части гексагональных клеток нормальная функция эндотелия нарушается. В результате изменяется водный баланс в роговице и, как следствие, развивается тяжелейшее осложнение – эпителиально-эндотелиальная дистрофия.

Собственное вещество роговицы (substancia propria) представлено упорядоченно расположенными (параллельно ее поверхности) пластинками и роговичными клетками, находящимися в промежутках между ними. Каждая пластинка состоит из коллагенновых фибрилл (?1000), очень тонких (до 0,3 мкм в диаметре), «склеенных» в единое целое так называемой межуточной субстанцией. Эти пластинки располагаются горизонтальными слоями на всю глубину стромы, отдавая вверх и вниз многочисленные тканевые анастомозы, которые не мешают, однако, выкраивать в ней при необходимости послойные

трансплантаты нужной толщины. Роговичные клетки за счет протоплазматических отростков образуют своеобразный межпластичный синцитий неуловимой толщины. Коллагеновые волокна ориентированны крестообразно, как бы исходя из тех волокон склеры, которые тянутся к лимбу от мест прикрепления прямых мышц глаза.

Таким образом, меридиональные разрезы роговицы менее всего склонны к зиянию не в «косых» меридианах, а в секторах 3, 6, 9 и 12 часов, а параллельные лимбу разрезы как раз в этих зонах склонны к зиянию более всего (и к формированию роговичного астигматизма).

В зоне сквозных ранений (разрезов) роговицы выраженность отека краев повреждения, а следовательно, и толщина неравномерна. Значительнее отекает тот край, который ближе расположен к центру. Вместе стем, при дозированной хирургической травме (операция факоэмульсификации и пр.) небольшие разрезы (проколы) роговицы быстро самогерметизируются.

При первичной хирургической обработке проникающих ранений роговицы (открытая травма глаза) порядок ушивания раны (шаг шва, вид шва, шовный материал) определяется интраоперационно в зависимости от локализации и вида ранения.

При вовлечении в патологический процесс непосредственно роговицы нарушается прочная связь между внутренними слоями стромы, и формируются щелевидные пространства, заполненные жидким содержимым. Возможно введение лекарственных препаратов в эти полости в достаточно большом объеме.

Прозрачность роговицы обеспечивается упорядоченным гистологическим строением, определенным содержанием воды, одинаковым показателем преломления света фибриллами пластинок и межуточным веществом.

Роговица обладает тремя видами чувствительности:

- тактильной,

- болевой,

- температурной.

Наиболее низкий порог у тактильного восприятия и очень высок у температурного. Известно, что роговичный рефлекс исчезает последним и сохраняется более часа после смерти. Высокий температурный порог объясняет тот факт, что в клинике практически не встречаются отморожения роговицы.

Веточки нервных стволов, входящие в строму роговицы, лишены миелиновой обкладки и поэтому не видны при обычных методах исследования. Их визуализацию обеспечивает методика конфокальной микроскопии. Концевые разветвления нервных стволов образуют под эпителием густую сеть (сплетение Райзера).

Трофическая и чувствительная иннервация обеспечивается веточками из plexus pericornealis (образуется анастомозами длинных и коротких ресничных нервов). При повреждении последних или тройничного узла в роговице могут развиться тяжелые дистрофические изменения.

Установлено (морфологическое исследование, секционный материал: глазные яблоки лиц 18-80 лет), что количество клеток заднего эпителия (Примечание редактора: эндотелий роговицы) на единицу площади убывает от 18 до 80 лет примерно в 4 раза (с 4059 до 1098 на мм2). После 40 лет наблюдается незначительное их разрежение (примерно с 3350 до 2580), а с 60 до 80 лет – резкое уменьшение примерно с 2090 до 1090 клеток на 1 мм2 поверхности (Румянцева О.А., Спивак И.А., 2008).

Вместе с тем, на глазах без явных внешних признаков глазной патологии, средний показатель все же превышает нижний критический предел в 1000 клеток/мм2, необходимый для поддержания нормальной функции роговицы.

При оценке прочности контакта переднего эпителия и боуменовой мембраны отмечена определенная динамика артифициальных отслоений, выраженная от 0 (нет отслоения) до 3-х (значительное отслоение) в баллах, у лиц старше 30-летнего возраста. После 50 лет степень контактов становится наиболее слабой (3 балла). В некоторых случаях наблюдалась обширная отслойка эпителиального пласта по всей центральной и парацентральной области роговицы. Перилимбальная зона роговицы оставалась без видимых деструктивных изменений.

Во всех возрастных группах расположение коллагеновых волокон стромы роговицы по отношению друг к другу оставалось практически параллельным.

Возрастная динамика нервного аппарата роговицы (оценивали направление (ход) волокон и их плотность на единицу площади): во всех возрастных группах ход нервных волокон был преимущественно прямолинейным, однако уменьшалась их плотность распределения. Так, к 40-50 годам жизни она снижается примерно в 2,5 раза по сравнению с 20-летними лицами, а наиболее существенное уменьшение этого показателя, почти в 4 раза, отмечается в 70-80-летнем возрасте (Румянцева О.А., Спивак И.А., 2008).

Питание роговицы осуществляется двояко: за счет диффузии из перилимбальной сосудистой сети, образованной передними цилиарными артериями, и осмоса из влаги передней камеры и слезной жидкости.

Отличительные признаки нормальной роговицы: сферичная, зеркально блестящая, прозрачная, лишена кровеносных сосудов и обладает высокой тактильной чувствительностью.

Дополнительная информация.

В разделе Клиническая офтальмология Анатомия глаза и орбиты Роговица портала Орган зрения публикуется информация об анатомии и гистологии вспомогательного аппарата глаза, глазного яблока, орбиты, в том числе о патологической анатомии, патоморфологии. Размещены данные о хирургической анатомии глаза и орбиты, его заболеваниях и травмах, а так же другие материалы о глазных болезнях и зрительном анализаторе. На страницах офтальмологического портала Орган зрения может появится и Ваша информация по соответствующей тематике. Будем признательны за конструктивную критику и благодарны за понимание и поддержку.

Внимание! Данная информация предназначена исключительно для ознакомления. Любое применение опубликованного материала возможно только после консультации со специалистом.

Разрешается некоммерческое цитирование материалов данного раздела при условии полного указания источника заимствования: имени автора и WEB-адреcа данного раздела www.organum-visus.ru

Материал подготовил Голубев Сергей Юрьевич.

Следующая >

| Обновлено 30.01.2012 22:51 |

Роговица.

Ощущение соринки или жжения в глазах может оказаться предвестником серьезной проблемы с роговицей. Ведь роговица хрупка и уязвима. Выполняя функцию защиты глаза, сама она остается практически беззащитной.

О роговице

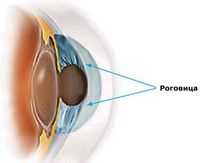

Роговица это внешняя прозрачная часть глазного яблока. По форме и назначению ее можно сравнить с обычной линзой. Тонкая (чуть больше полумиллиметра) полусфера ближе к краю утолщается почти в два раза, образуя прозрачный купол. Благодаря такому строению она преломляет и фокусирует изображение.

Чем опасны заболевания роговицы

В норме роговица имеет блестящую зеркальную поверхность. Малейшие нарушения поверхности или формы ведут к снижению прозрачности (помутнению) и, следовательно, потере остроты зрения, светобоязни, слезотечению и болям.

Нарушения могут быть вызваны травмами, воспалениями (кератиты, кератоувеиты), а также дистрофией роговицы. Особенно опасны дефекты в центральной, самой тонкой части роговицы - здесь могут появиться разрывы роговичной оболочки, что приводит к гибели глаза и его удалению. Причем начальные изменения иногда можно выявить только при помощи биомикроскопического исследования.

К сожалению, факторов, способствующих возникновению заболеваний роговицы, становится все больше: от экологии до неправильного использования контактных линз.

Травма роговицы опасна не только сама по себе, но и тем, что она служит воротами для проникновения инфекции, что еще больше усугубляет проблему. Например, такой привычный и вроде бы не слишком страшный герпес на поврежденной роговице приводит к появлению ветвистой язвы.

Как лечить

Любое воспаление требует срочного обязательного лечения, иначе оно распространится вглубь глаза. Если лечение не доведено до конца, воспаление может вернуться и вызвать еще большие изменения в роговице.

Методы лечения индивидуальны. Если терапия не помогает, обращаются к хирургии вплоть до замены больной роговицы донорской.

У жителей Уральского региона больше шансов на успешное выздоровление при некоторых тяжелых формах заболевания, таких как кератоконус, поскольку с 2009 в МНТК Микрохирургия глаза научились делать уникальную операцию с сохранением родной роговицы.

Лечение проводится под местным наркозом и в амбулаторных условиях, имеет обратимый характер. Благодаря новой технологии около 70% пациентов с таким тяжелым диагнозом получили возможность избавиться от дефектов зрения.

www.eyeclinic.ru В основном роговица выполняет ту же функцию для человеческого глаза, что и объектив для фотоаппарата. По своей сути роговица является линзой, которая собирает вместе и фокусирует в нужном направлении разрозненные направленные в разные стороны лучи светового потока.Поэтому именно роговице отводится функция главной преломляющей среды глазного яблока человека. По форме данная оболочка напоминает выпуклую сферу, а так же имеет гладкую и блестящую поверхность. Находится подобная часть глазного аппарата в склере, как стекло в часах.

Преломляющая сила роговицы здорового глаза может находиться в диапазоне от сорока до сорока четырех диоптрий.

Заболевания

В основном практически все заболевания роговицы носят воспалительный характер. Любые воспалительные процессы, которые зарождаются на веках или других глазных оболочках могут затронуть данную часть глаза. Кроме того достаточно часто подобные заболевания могут быть вызваны внешними причинами, типа различных инфекций, неблагоприятных условий окружающей среды и даже табачного дыма. В результате любого из перечисленных заболеваний роговица глаза мутнеет и не может нормально выполнять свои функции.В некоторых случаях помутнение роговицы может носить врожденный характер, в силу перенесенных матерью инфекционных заболеваний в период беременности, данная часть системы зрения ребенка может формироваться неправильно, в результате чего малыш рождается с уже мутной роговицей.

Так же достаточно опасны грибковые поражения роговицы, которые могут возникать при повреждении оболочки глаза предметом, на поверхности которого находится грибок. Подобные поражения достаточно трудно поддаются лечению и не всегда вылечиваются окончательно.

Лечение

Методы лечения могут использоваться самые разные, и в основном будут зависеть не только от причин вызвавших заболевания, но и от возраста пациента и общей клинической картины. Например, заболевания инфекционного характера предполагают применение глазных капель содержащих антибиотики. Если проблема вызвана более серьезными причинами, типа утончения роговицы, образования на ней рубцов и пузырьков, то больного длительное время наблюдают и при крайней необходимости оперируют.www.zrenimed.com

Роговица — передняя наиболее выпуклая прозрачная часть глазного яблока, одна из светопреломляющих сред глаза.

Поскольку в роговице нет кровеносных сосудов, она идеально прозрачная. Отсутствие сосудов в роговице определяет особенности ее кровоснабжения. Передняя часть роговицы получает кислород для клеток из окружающего воздуха, то есть по сути обходится без помощи легких и кровеносной системы. Поэтому ночью, когда веки закрыты, и при ношении контактных линз снабжение роговицы кислородом существенно снижается. Большую роль в обеспечении роговицы питательными веществами играет сосудистая сеть.

Роговица у человека занимает примерно 1/6 площади наружной оболочки глаза. Она имеет вид выпукло-вогнутой линзы, обращённой вогнутой частью назад. Диаметр роговицы является почти абсолютной константой и составляет 10±0,56 мм, однако вертикальный размер обычно на 0,5—1 мм меньше горизонтального. Толщина роговицы в центральной части 0,52—0,6 мм, по краям — 1—1,2 мм. Показатель преломления вещества роговицы 1,37, преломляющая сила — 40 дптр. Радиус кривизны роговицы составляет около 7,8 мм.

Диаметр роговицы незначительно увеличивается с момента рождения до 4 лет и с этого возраста является константой. То есть рост размеров глазного яблока опережает возрастное изменение диаметра роговицы. Поэтому y маленьких детей глаза кажутся больше, чем y взрослых.

В разрезе роговица выглядит так:

Где

1 – Передний эпителий – наружный слой из нескольких слоев эпителиальных клеток (в середине 5-6 на периферии до 10), способных к быстрой регенерации. Он защищает роговицу от воздействия внешней среды, через него проходит газообмен роговицы. Клетки эпителия проводят своеобразное выравнивание внешней стенки роговицы, что крайне важно для её оптической силы.

2 - Боуменова мембрана – слой, расположенный под передним эпителием. Представляет собой плотный слой, отделяющий строму от переднего эпителия роговой оболочки глаза.

3 - Строма (основное вещество роговицы)– основной слой роговицы (9/10 всей роговой оболочки), образованный множеством параллельных коллагеновых пластин, обеспечивающих прочность. В строме, помимо пластин, находятся различные клетки: фиброциты, кератоциты и лейкоциты.

4 - Десцеметова оболочка, или задняя пограничная мембрана — промежуточный слой междустромой и эндотелием роговицы.

5 - Эндотелий роговицы,задний эпителий роговицы – внутренний слой, представленный одним слоем клеток. Обеспечивает транспорт необходимых веществ из внутриглазной жидкости в роговицу и обратно.

infoglaza.ru Глаз заключен в упругой белой оболочке - склере. Роговица - прозрачное окно в этой оболочке, которое позволяет изображениям объектов, на которые вы смотрите, проникать в виде световых волн внутрь вашего глаза. На поверхности роговицы свет начинает путь в ваш глаз. Функция роговицы - пропускать свет и фокусировать изображение. Поскольку роговица, как и ветровое стекло автомобиля, находится на границе с внешним миром, она постоянно подвергается вмешательству снаружи, иногда довольно значительному.Частицы пыли и грязи неизбежно находят свой путь на оболочку глаз и раздражают глаза, стимулируя выделение слёз для удаления инородных веществ.

Роговица создана настолько хорошо, что лишь наиболее дорогие линзы искусственного происхождения могут сравниться с ней в точности. Гладкость и форма требуются для работы роговицы в той же степени, что и прозрачность. И при нарушении гладкости, и при потере прозрачности этой оболочки зрение станет хуже.

Хотя роговица и выглядит снаружи как сплошная прозрачная мембрана, в действительности она состоит из пяти слоёв биологической ткани, каждый из которых выполняет определённую функцию. Тонкий внешний слой - эпителий - является надежным барьером, охраняющим роговицу от инфекций. Обычно лишь при повреждении эпителия инфекция может проникнуть в средний слой роговицы - строму. Этот слой состоит из коллагена - соединительной ткани. Мы обычно испытываем лишь психологические неудобства, перенося даже самые серьёзные шрамы на теле. Но не на роговице! Даже незначительный шрам роговицы ведёт к ухудшению зрения. Как бы хорошо не работала остальная часть глаза, шрамы на роговице, её помутнение или искривление обязательно отразятся на его работе.

Читать по теме:

| www.mikof.md |

Родовая травма роговицы.

Изменения формы и величины роговицы характерны для некоторых врожденных заболеваний.

Так, при синдроме Морфана наряду с патологией сер дечно-сосудистой системы (пороки сердца, аневризма аор ты, тромбоз вен), костно-мышечной системы (арахнодактилия, долихоцефалия, ломкость сосудов), расстройством деятельности желез внутренней секреции наблюдается ано малия развития глаз, проявляющаяся микро- или гидрофтальмом, мегалокорнеа, врожденным миозом, симметрич ным подвывихом прозрачных хрусталиков, наличием колобомы сосудистой оболочки.

При синдроме Цинссера—Энгмена—Коула наряду с врожденной полиморфной дистрофией кожи и ногтей, лей коплакией и изъязвлением слизистой оболочки полости рта наблюдается недоразвитие роговицы (микрокорнеа), ино гда — буллезный кератит.

Сочетание овальной роговицы с колобомой сосудистой оболочки, косоглазием, птозом, экзофтальмом с инфанти лизмом, карликовым ростом, недоразвитием половых орга нов наблюдается при синдроме Турнера.

К врожденным изменениям роговицы относится ее коль цевидное помутнение диаметром около 1 мм, расположен ное по периферии роговицы, отделенное от лимба поясом прозрачной роговицы. Оно напоминает старческую дугу, но расположено более центрально и имеет не совсем правиль ную форму. Помутнение располагается обычно в передних или средних слоях роговицы (передний эмбриотоксон), либо на границе с задней пограничной пластинкой (задний эмбриотоксон). Это — инфильтрация стромы роговицы липидами в виде зернышек по ее периферии и в прелимбальной зоне. При биомикроскопическом исследовании геронтоксон имеет резко очерченную линию наружного края, граничащего с прозрачным периферическим кольцом рого вицы, и нерезко ограниченный внутренний край.

Часто наблюдаются врожденные помутнения роговицы. Иногда в центре роговицы обнаруживается насыщенное помутнение, обусловленное дефектом задней пограничной пластинки.

Врожденное центральное помутнение роговицы, соче тающееся с нарушением развития глубоких слоев стромы и отсутствием задней пограничной пластинки, встречается при аномалии Петерса. Для заболевания характерно сра щение радужки с внутренней поверхностью роговицы. Раз личают 3 степени процесса: 1) дефицит заднего эпителия и задней пограничной пластинки с наличием иридокорнеальных сращений; 2) те же изменения в сочетании с по мутнением роговицы; 3) те же изменения в сочетании с передней стафиломой и иногда с буфтальмом. Двусторон няя аномалия наблюдается в 80 % случаев. Иногда помут нения роговицы уменьшаются, но совсем не исчезают. При чиной этого врожденного синдрома является порок разви тия мезодермальной ткани в углу передней камеры.

В роговице новорожденного бывают пигментированные пятна. Пигмент переходит на роговицу со стороны лимба либо он располагается в центре роговицы на внутренней ее поверхности в виде довольно большого пятна, состояще го из отдельных мелких точек. Считают, что пигмент рого вицы представляет собой остатки membrana pupillaris.

Гаргоилизм (липохондродистрофия, липохондродисплазия) является врожденным нарушением липидного обмена. В средних слоях роговицы появляются молочно-белые по мутнения, занимающие всю ее поверхность. Помутнение обусловлено разволокнением роговичных пластинок, скоп лением между ними аморфного вещества. Передний и задний эпителий в процессе не участвует, воспалительные явления отсутствуют. Одновременно наблюдаются умерен ное утолщение век, экзофтальм, мегакорнеа (диаметр ро говицы увеличен до 12—14 мм).

В роговице, чаще у лимба, встречаются врожденные образования: дермоиды, липодермоиды, представленные в виде островков кожи с волосами. Покрыты они многослой ным плоским эпителием, иногда ороговевшим. В них обна руживаются соединительная ткань, эластические волокна, сосочки с волосяными фолликулами, сальные и потовые железы, жир, нервы, сосуды, мышечная ткань. Иногда они имеют и более сложное строение.

Может быть, врожденное помутнение роговицы вслед ствие перенесенного внутриутробного воспаления ее. При внутриутробном кератите помутнение роговицы обычно паренхиматозное. Чаще оно развивается на почве сифили са. После перенесенной внутриутробной гнойной инфекции остаются грубые бельма. Расположены они в различных секторах роговицы и содержат кровеносные сосуды.

Родовая травма. При родовой травме в результате ком прессии орбиты иногда отмечается повреждение глаз. При повреждении роговицы происходят разрывы задней погра ничной пластинки, которые наблюдаются еще несколько лет после рождения. Разрывы представлены в виде узких серых полос, идущих в вертикальном или косом направле нии, вдоль них обнаруживаются тонкие белые линии. Раз вивается отек роговицы, и она становится диффузно мутной.

www.medicus.ru

Переломы могут иногда возникать уже внутриутробно, во время родов или в первые годы жизни от самых незначительных травм или нагрузок.

Холестеатомы орбиты чаще возникают под ее надкостницей и могут развиться после травмы, что и имело место у двух наших больных.

Травмы глаз у детей, их особенности и профилактика.

Вторые являются результатом родовой травмы, чаще всего при наложении щипцов, и сопровождаются разрывами десцеметовой оболочки.

Сюда относятся: ретролентальная фиброплазия, токсоплазмоз, псевдоглиома, остановившаяся в своем развитии ретинобластома, удаление врожденной катаракты в очень раннем возрасте, родовая травма зрительного нерва и др.

Деформации и аномалии стенок орбиты могут быть связаны с врожденной гидроцефалией, дефектами ее стенок при мозговых грыжах орбиты, с родовыми травмами и другими причинами.

Чаще всего это внутриутробные инфекционные заболевания плода, реже — аномалии развития, родовые травмы и другие причины.

У детей старше двух лет имеется высокая чувствительность к психической травме, что имеет большое значение для глазной хирургии у них.

Травма роговицы плотными пленками, ядовитое действие дифтерийного токсина, нередкое наслоение гноеродной инфекции приводит иногда к развитию кератита и к гнойному расплавлению роговицы с последующим образованием бельма и понижением зрения, вплоть до слепоты.

Флегмона века — гнойное воспаление подкожной клетчатки— может возникнуть как осложнение фурункула, абсцесса и других гнойных очагов века, но чаще всего она результат инфицированной травмы века; протекает более бурно, имеет более распространенный характер, чем абсцесс.

Они наблюдаются как у взрослых, так и у детей при тифах, сифилисе, травмах черепа и др.

показывают, что заболевания глаз у населения стоят по частоте на 3-м месте после общей травмы и гриппа, составляя 6,55% всех заболеваний организма, а на долю конъюнктивитов падает около 42% всех заболеваний глаз.

визироваться под влиянием разнообразных провоцирующих факторов (лихорадочные заболевания, травма, лучистая энергия, физическое перенапряжение и др.

Центральные язвы роговицы развиваются обычно после травмы ее.

Развитию язвы часто предшествует поверхностная травма роговицы.

Редкость пневмококковой язвы у детей некоторые объясняют тем, что дети не подвержены тем частым мелким травмам роговицы, какие свойственны взрослым ряда профессий, а также тем, что у них более редко наблюдается пневмококковый дакриоцистит.

Приобретенный Нейропаралитический кератит отмечается иногда у детей в результате постнатальной травмы или давле

Инфекция наблюдается чаще всего в сельских местностях и ей предшествует обычно легкая травма роговицы соломинкой, колосом, остью злака и другими растительными объектами.

Основными этиологическими факторами, повлекшими за собой образование бельм и слепоту от них у детей, в эти годы были: корь—19,02%, травма —16,08%, скрофулез— 13,72%.

Они могут быть результатом травмы или разнообразных приобретенных хронических инфекций.

Нередкими являются в раннем возрасте гнойные заболевания кожи, пупка, железистых органов, лимфоузлов, органов грудной и брюшной полостей, костей (остеомиелиты), инфицированные родовые травмы, ведущие к развитию септико-пиемических состояний.

Гноеродные микробы могут проникнуть внутрь глаза и в сосудистый тракт либо экзогенным путем при проникающих травмах глазного яблока и гнойных язвах роговицы и склеры, либо эндогенным путем с током крови, содержащей гноеродные возбудители, обычно при общих септико-пиемических заболеваниях.

В случаях проникающей травмы орбиты возбудитель гнойного воспаления может быть занесен непосредственно в орбиту ранящим телом.

При травмах орбиты: абсцесс орбиты — менингит.

Среди благоприятствующих возникновению паренхиматозного кератита факторов указывают на расстройства деятельности желез внутренней секреции, травму глаза и др.

В более тяжелых случаях эпибульбарного туберкулеза, особенно, если в анамнезе имеется травма глаза, инфильтрированная склеральная ткань может подвергнуться казеозному распаду, отчего возникает прободение склеры с проникновением инфекции внутрь глазного яблока.

В этих очень редких случаях инфицированная травма чаще является не причиной экзогенной туберкулезной суперинфекции, но лишь толчком, вызвавшим вспышку уже существовавшего метастатического туберкулезного увеита, сразу принявшего злокачественное течение, приведшего к распаду склеры и гибели глаза.

Хотя методы лекарственного и хирургического лечения глазных травм у детей сами по себе принципиально не отличаются от методов лечения таких травм у взрослых, но гепез этих травм, методы исследования зрительных функций у раненных в глаз детей, рентгеноло-кализации инородных тел, обезболивания, подготовки к операции, а также течение и тяжесть ранений глаз в детском возрасте во многом сильно отличаются от таковых у взрослых.

РОДОВЫЕ ТРАВМЫ ГЛАЗ

Родовые травмы глаз и их придатков весьма разнообразны, могут иногда возникать и при нормальных, самопроизвольных родах.

Родовые травмы орбиты называются большею частью при наложении щипцов.

Родовые травмы головного мозга могут оставлять после себя стойкие нарушения зрительных функций центрального происхождения.

Данные же детских глазных стационаров касаются лишь наиболее тяжелых травм глаза, подлежащих госпитализации.

Более 90% всех ранений глаз у детей падает на механическую травму, и лишь 4—7% на ожоги, термические и химические.

Травмы глаз у детей ч их профилактика.

Травмы глаз.

В громадном большинстве случаев травма глаз у детей происходит на улице, в условиях безнадзорности, при шалостях, неразумных и опасных играх, значительно реже — дома, еще реже — в школе и наиболее редко — в дошкольных детских учреждениях в случаях ослабления надзора за детьми и халатного их обслуживания.

Сравнительно редко встречаются ранения металлическими магнитными осколками не огнестрельного происхождения, столь характерные для производственных травм.

Специфическими орудиями травмы глаз в сельских местностях являются: рог, копыто, хвост животного, клюв птицы, жало пчелы, кнут и др.

В противоположность этому, у взрослых в таких же приблизительно количественных соотношениях преобладают магнитные осколки, внедрившиеся в результате преимущественно производственных травм.

На основании многочисленных гистологических исследований энуклеированных после травмы у детей глаз (273 глаза) А.

Хватова (1967) приходит к выводу, что основными причинами гибели глаз были: необратимые повреждения тканей глаза в момент травмы (альтерация) —в 46,3%; гнойная инфекция — в 21,3%; швартообразование— в 17,7%; травматический асептический иридоциклит — в 12,2%; симпатизирующее воспаление—в 2,5%.

Среди этих травм встречаются и проникающие раны глазного яблока металлическими осколками (около 10% всех случаев), иногда с наличием осколков внутри глаза.

Травмы происходят чаще всего при токарных, слесарных работах, обрубке и других видах обработки металлических деталей.

Профилактика этих травм заключается в устранении перечисленных недостатков.

Иногда встречается у школьников травма глаз при занятиях спортом.

Наиболее часто травмы глаз происходят при занятиях боксом и хоккеем.

Основными мерами профилактики спортивных травм являются: предварительная проверка зрения и общего состояния здоровья у допускаемых к тому или иному виду спорта, содержание в полном порядке спортивного инвентаря, а главное — надлежащий инструктаж неопытных еще спортсменов со стороны инструкторов-преподавателей спорта и систематическое наблюдение с их стороны над детьми во время спортивных упражнений.

Главнейшие меры профилактики бытовых травм глаз, в подавляющем большинстве случаев (80% и более) происходящих на улице, являются прежде всего меры по устранению безнадзорности детей в часы их досуга.

Очень важно проведение в школах санитарно-просветительной работы школьным врачом, разборы на собраниях учеников в присутствии учителей и родителей случаев глазных травм, анализ их причин и мер профилактики.

Снабжение детей глазными протезами после удаления одного из глаз в результате его тяжелой травмы представляет исключительно важное профилактическое мероприятие как против отставания в росте глазницы на стороне анофтальма, так и против психической травмы и возможного развития психопатических состояний.

Чаще всего неотложную помощь приходится оказывать детям по поводу механической травмы глаз — ранений и контузий.

Такие повреждения глаз носят одновременно характер механической травмы и химического ожога.

Эрозия роговицы возникает после незначительных травм глаза пальцем, ногтем, книгой и т.

Нередкие повреждения зрительного нерва, его разрывы или сдавления сопровождаются внезапным падением зрения, на первых порах без офтальмоскопических изменений, так как видимые признаки его атрофии (побледнение) развиваются в течение 2—5 недель после травмы.

Необходимо принять во внимание при решении этого вопроса: более резкую чувствительность тканей глаза маленьких детей к хирургической травме; более частое развитие у них различных осложнений во время и после операции; остановку в росте всего глаза (приобретенная микрофтальмия) при слишком раннем удалении линзы (Wesseli, Grod), а также то обстоятельство, что в течение первых 2—3 лет жизни не успевает, по-видимому, развиться необратимая амблиопия.

Причины вторичной, no-существу, мало чем отличаются от вторичной глаукомы взрослых: сращенные бельма после перфоративных язв роговицы, проникающие травмы, последствия иридоцикли-тов и увеитов, вторичная глаукома при рети-нобластомах, ретролентальной фиброплазии, ангиоматозе сосудистой оболочки.

Повреждение черепа, а также психические травмы могут уничтожить фузионную способность и провоцировать появление косоглазия.

Оно возникает после психотравм, небольшой травмы черепа или нерезко выраженного энцефалита.

Еле заметные облаковидные помутнения роговиц, неправильный астигматизм после легкого кератита или небольшой травмы роговицы, другие изменения, вызывающие неясность зрения, трудно диагностируемые дегенеративные поражения фовеолярной области и проч.

В подавляющем большинстве случаев у детей паралитическое косоглазие врожденное или результат родовой травмы.

Неврожденное паралитическое косоглазие у детей наблюдается часто: после травмы или вследствие нейроинфекции, большей частью в виде стертых форм.

Очки не бывают причиной травмы глаз, а наоборот — нередко выполняют защитную роль в этом отношении.

уже при рождении отличается большими размерами, поверхность ее бугристая, она дает кровотечение при малейшей травме и, как правило, распространяется в глазницу или кожу прилежащих частей лица и головы (рис.

www.medi.oglib.ruСИМПТОМЫ ВРОЖДЕННОЙ ГЛАУКОМЫ

Основные. Увеличенные глазное яблоко и диаметр роговицы (горизонтальный диаметр роговицы >12 мм до возраста 1 год может свидетельствовать о патологии), отек роговицы, повышенное ВГД, увеличенное соотношение диаметра экскавации и диаметра диска (з/д), часто процесс двусторонний. Классическими проявлениями являются слезотечение, светобоязнь (фотофобия), помутнение роговицы и «большой глаз». В результате светобоязни может появиться блефароспазм.

Другие. Линейные разрывы десцеметовой мембраны роговицы, обычно идут в горизонтальном направлении или концентрично лимбу; рубцевание (помутнение) стромы роговицы; конъюнктивальная инъекция; миопический сдвиг при определении рефракции.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА

• Врожденная мегалокорнеа. Горизонтальный диаметр роговицы на обоих глазах >13 мм. с нормальной толщиной роговицы и эндотелием. ВГД и э/д в норме.

• Травма от щипцов во время родов. Может приводить к разрывам десцеметовой мембраны и локальному отеку роговицы; однако разрывы обычно идут в вертикальном или косом направлениях, и диаметр роговицы в норме. Родовая травма обычно односторонняя и часто о ней можно узнать из анамнеза.

• Врожденная наследственная дистрофия эндотелия. Отек роговицы при рождении, с нормальным диаметром роговицы и нормальным ВГД.

• Мукополисахаридозы и цистиноз. Некоторые врожденные нарушения метаболизма приводят к изменению прозрачности роговицы в младенческом возрасте или раннем детстве, но обычно не при рождении; диаметр роговицы и ВГД в норме.

• Обструкция носослезного канала.

• Синдром Рубинштейна-Тейби. Редкий синдром мальформации, который характеризуется особыми аномалиями строения лица. Синдром может сопровождаться врожденной глаукомой.

Причины врожденной глаукомы у детей

Часто.

• Первичная врожденная глаукома. Не сочетается с другими или системными нарушениями. Диагноз устанавливается тогда, когда исключены другие причины глаукомы.

Реже.

• Синдром Стерджа-Вебера. Обычно поражение одностороннее; может быть пятно «цвета портвейна», кальцификаты в мозгу и судороги; заболевание не является семейным. Частота глаукомы возрастает при поражении гемангиомой век и конъюнктивы.

Редко.

• Аномалия развития переднего сегмента. Синдром Аксенфельда, аномалия/синдром Ригера, аномалия Петерса и др.

• Синдром Лоу (окулоцереброренальный синдром). Катаракта, глаукома и заболевание почек; сцепленное с Х-хромосомой рецессивное наследование.

• Краснуха. Глаукома, хориоретинопатия «соль-с-перцем», нарушения слуха и нарушения со стороны сердца. Может встречаться и катаракта, но не в сочетании с глаукомой.

• Аниридия. Гипоплазия радужки, часто при гониоскопии выявляется только рудиментарный остаток радужки, катаракта, глаукома, гипоплазия фовеа, нистагм.

• Другие (например, нейрофиброматоз. гомоцистинурия, первичное персистирующее гиперпластическое стекловидное тело, вторичная глаукома из-за смешения иридохрусталиковой диафрагмы кпереди).

ОБСЛЕДОВАНИЕ

1. Анамнез. Другие системные аномалии? Краснуха во время беременности? Родовая травма? Семейный анамнез по врожденной глаукоме?

2. Офтальмологическое обследование, включая оценку остроты зрения каждого глаза, осмотр с карманным фонариком или обследование с переносной щелевой лампой для выявления увеличения роговицы и ее помутнения, а также скиаскопия для оценки аномалии рефракции. Осмотр глазного дна с широким зрачком производится для оценки ДЗН и сетчатки. Ослабленный розовый рефлекс при скиаскопии является чувствительным тестом на помутнение роговицы.

3. В подозрительных случаях, а также если планируется оперативное вмешательство, выполняется обследование под общей анестезией. Определяются горизонтальный диаметр роговиц (измеряемый при помощи калипера), ВГД, выполняются пахиметрия, скиаскопия, гониоскопня, офтальмоскопия. При УЗИ измеряют переднезаднюю ось. Когда гестационный возраст составляет 40 нед., средняя длина переднезадней оси должна быть равна 17 мм. К 1 году она увеличивается в среднем до 20 мм. За увеличением переднезадней оси можно следить путем последовательных определений рефракции при циклоплегии или серийных УЗИ. Можно также фотографировать ДЗН.

Как правило. ВГД измеряют насталько быстро, насколько это возможно, после того как начата общая анестезия, для получения максимально точных данных. Асимметрия между правым и левым глазам >2 мм рт.ст. является важным признакам патологии.

Лечение врожденной глаукомы у детей

Радикальным обычно является хирургическое лечение глаукомы. Медикаментозная терапия используется в качестве временной меры до операции.

1. Медикаментозное:

- Пероральные ингибиторы карбоангидразы (например, ацетазоламид 10- 15 мг/кг массы тела в день). Наиболее эффективны. Часто используются для того, чтобы просветлить роговицу до гониотомии, но необходимо учитывать возможные побочные эффекты.

- Местный ингибитор карбоангидразы (например, бронзоламид 3 раза в день). Менее эффективен; лучше переносится.

- местный в-блокатор (например, 0,25- 0,5% раствор левобунолола или тимолола 1 раз в день).

Бримонидин (например, Альфаган) абсолютно противопоказан детям младше 5 лет из-за риска апноэ.

Миотики неэффективны при врожденной глаукоме и могут повысить ВГД, но они иногда используются для сужения зрачка перед хирургической гониотомией.

2. Хирургическое. Гониотомия (т.е. надрез трабекулярной сети лезвием при гониоскопическом контроле) является операцией выбора, хотя некоторые специалисты рекомендуют в качестве первого вмешательства трабекулотомию. Если роговица непрозрачна, трабекулотомия (т.е. вскрытие шлеммова канала в переднюю камеру) обычно является предпочтительной процедурой. Если первичная гониотомия успеха не дает, вторая или даже третья гониотомии обычно оправданны. Трабекулотомия может быть выполнена после нескольких неудачных операций по вскрытию угла передней камеры.

Амблиопия может быть последствием глаукомы, ее следует лечить окклюзией.

НАБЛЮДЕНИЕ

1. Повторные обследования, если нужно, под общей анестезией, необходимы для отслеживания диаметра роговицы, ВГД, э/д и длины переднезадней оси.

2. Пациентов с врожденной глаукомой следует наблюдать в течение всей жизни, чтобы не пропустить прогрессирование.

Следующие статьи

- Методология и концепция исcледования. . Методы измерения на глазном дне. Методы исследования.

- Я знала, что буду видеть. Яды и наркотики, или Вторая причина срыва. Язва роговой оболочки Краткое описание.

- Внутренняя полость глазного яблока. Внутриглазное давление. Внутрицитоплазматические включения.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как правильно красить глаза тушью и подводкой

Как правильно красить глаза тушью и подводкой  Голикова назвала критику со стороны Рошаля

Голикова назвала критику со стороны Рошаля  Визин глазные капли при беременности

Визин глазные капли при беременности  Макияж для глубоко посаженных глаз с нависшим веком видео

Макияж для глубоко посаженных глаз с нависшим веком видео  Острота зрения после операции катаракты

Острота зрения после операции катаракты