Внутренняя полость глазного яблока

Внутренняя полость глазного яблока.

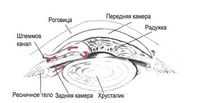

Нормальное глазное яблоко имеет сферическую форму диаметром примерно 24 мм. Его образуют три оболочки - наружная фиброзная, средняя сосудистая и внутренняя сетчатка. Наружная оболочка состоит из роговицы и склеры. Прозрачная роговица образует переднюю часть наружной оболочки, имеет вид купола и участвует в преломлении световых лучей. Склера белого цвета, состоит из прочных и упругих волокон соединительной ткани .

Сосудистая оболочка состоит из трех частей: радужки, цилиарного тела и хориоидеи. Радужка является диафрагмой и регулирует поток света, проникающего внутрь глаза через зрачок. Цилиарное тело состоит из цилиарной мышцы и двух слоев эпителиальных клеток. Цилиарная мышца обеспечивает аккомодацию, т.е. способность глаза четко видеть при переводе взгляда с далеких предметов на близкие. Хориоидея снабжает кровью наружные слои сетчатки. Сетчатка, самая внутренняя из трех оболочек глазного яблока, образована нервной тканью. В ней находятся световоспринимающие клетки, или рецепторы, двух видов - палочки и колбочки, преобразующие свет в нервные импульсы. Также в сетчатке располагаются проводящие клетки, доставляющие нервные импульсы в мозг по волокнам зрительного нерва.

Функциональным центром сетчатки является центральная ямка, которая является местом наибольшей остроты зрения. Участок сетчатки вокруг центральной ямки - это желтое пятно, или макула.

Пространство, образованное между роговицей и радужкой, называется передней камерой. Она заполнена внутриглазной жидкостью. Позади радужки расположен хрусталик - прозрачное эластичное образование в капсуле, имеющее форму двояковыпуклой линзы. При помощи волокон цинновой связки хрусталик прикрепляется к цилиарному телу. Пространство между радужкой и хрусталиком называется задней камерой.

Позади хрусталика находится стекловидное тело. Оно представляет собой гелеобразную прозрачную массу и заполняет всю внутреннюю полость глаза.

Берегите глаза.

Избавьтесь от близорукости естественным путем.

Ваш доктор А. Давыдов.

www.forbestvision.ru www.cnshb.ru1 — белочная оболочка; 2 — роговица; 3 — сосудистая оболочка; 4 — радужная оболочка; 5 — ресничное тело; 6 — зрительный нерв; 7 — хрусталик; 8 — передняя камера глаза; 9–10 — нижнее и верхнее веко; 11 — слезная железа; 12 — скуловой отросток лобной кости; 13 — мускулы глазного яблока

Глазное яблоко имеет форму шара, несколько сплющенного спереди назад. Оно состоит из трех оболочек, образующих его стенку — белочной, или склеры, сосудистой и сетчатой. Внутри глазного яблока находится хрусталик и стекловидное тело. Белочная оболочка покрывает все глазное яблоко. В переднем отделе она образует прозрачную роговицу, вставленную в глазное яблоко наподобие часового стёклышка. В задней части этой оболочки имеется отверстие, через которое проходит зрительный нерв. Под белочной оболочкой лежит сосудистая оболочка. Она богата кровеносными сосудами, питающими глазное яблоко, и имеет большое количество пигментных клеток, почему и имеет черный цвет. Поверх сосудистой оболочки лежит особая отражательная перепонка, от которой зависит свечение глаз у животных, Сосудистая оболочка, дойдя до роговицы, спускается в виде округлой пластинки с отверстием в середине. Эта пластинка называется радужной оболочкой, а отверстие — зрачком. Радужная оболочка окрашена, от чего и зависит цвет глаз. Радужная оболочка играет роль диафрагмы. Под действием световых раздражителей на сетчатку глаза радужная оболочка сужает или расширяет зрачок. При большом освещении сетчатки зрачок рефлекторно суживается при малом — расширяется, как это делает фотограф с диафрагмой фотоаппарата. Радужная оболочка разделяет пространство между роговицей и хрусталиком на две камеры глаза — переднюю и заднюю. Обе камеры заполнены жидкостью.

Внутренняя оболочка глаза называется сетчатой, или сетчаткой, и составляет самую важную часть глаза, служащую пластинкой, воспринимающей картину внешнего мира. Она состоит из светочувствительных клеток, от которых при действии на них света отходят нервные импульсы и передаются по зрительному нерву в затылочную долю головного мозга.

За радужной оболочкой расположено прозрачное, чечевицеобразное тело — хрусталик. Он состоит из длинных прозрачных клеток и покрыт тонкой оболочкой. Хрусталик более выпуклой стороной направлен назад. Он является главной частью глаза, преломляющей свет. Хрусталик может становиться то более, то менее выпуклым. Благодаря этому глаз может приспосабливаться к рассмотрению предметов на разных расстояниях. Изменение выпуклости хрусталика происходит при помощи так называемого ресничного тела, к которому хрусталик прикреплен в верхней и нижней своей части. В ресничном теле заложены мышечные пучки, при сокращении которых и происходит изменение в выпуклости хрусталика. Вся внутренняя полость глазного яблока заполнена полужидкой прозрачной массой, называемой стекловидным телом.

Стекловидное тело служит как бы прозрачным внутренним остовом глазного яблока, имеет круглую форму и пропускает световые лучи.

Глазное яблоко лежит в глазнице, окруженное жировой тканью. Впереди него имеются две кожные складки, так называемые веки, защищающие глаз. Свободные концы век покрыты волосками — ресницами. В толще век заложены мышечные пучки, сокращением которых веки закрываются и открываются. С внутренней стороны веки покрыты слизистой оболочкой, называемой конъюнктивой.

Над глазным яблоком под скуловым отростком лобной кости находится слезная железа, выделяющая слезу, поступающую под верхнее веко и овлажняющую внутреннюю поверхность века и роговицу. Скапливающиеся слезы стекают во внутренний угол глаза, где имеется небольшой полый слезный, бугорок. В полость этого бугорка стекают слезы, откуда по слезному каналу оттекают в носовую полость.

Слезы содержат 98 % воды и 1,5 % поваренной соли. Слезы выделяются рефлекторно при раздражении роговицы и конъюнктивы частицами посторонних веществ, едкими газами и т. п.

Глазное яблоко — правое и левое могут одновременно двигаться в разные стороны благодаря глазным мышцам.

В строении глаза собаки имеются особенности, отличающие их от глаз человека. Во-первых, человек обладает бинокулярным зрением. Он видит предмет одновременно двумя глазами, что дает возможность оценивать расстояние, отдаленные предметы, их объемность и глубину и видеть дальше, чем собака. У собаки глаза расставлены так, что способность видеть один предмет двумя глазами одновременно развита слабее. Поэтому каждый глаз собаки обладает своим отдельным полем зрения. Кроме того, у собак на сетчатке нет так называемого желтого пятна, т. е. места наиболее ясного видения, поэтому, надо полагать, что чувствительность сетчатой оболочки у собак слабее.

Опыты показывают, что цветным зрением собаки не обладают. Они хорошо различают серые цвета, различные формы, отличают круги от квадратов, треугольников и др. фигуры. Эта способность у собаки значительно превосходит способности человеческого глаза. Так, при длительной тренировке собака замечает разницу между эллипсом с отношением полуосей 9:8 и кругом. Отношение к предметам резко меняется, если предмет находится в движении. Чувствительность к движению предметов у собаки очень развита. При дрессировке собаки малейшее движение рук или глаз, изменение позы и другие не заметные для человека движения легко отличаются собакой и даже могут быть превращены в сигналы, побуждающие собаку к самому разнообразному поведению (движениям). Граница видимости движущегося предмета для собаки находится в пределах 250–300 м. В отдельных опытах хорошо дрессированная собака замечает движущийся предмет на расстоянии 500–700 м.

Эти особенности зрения необходимо учитывать при дрессировке и служебном использовании собаки.

Орган слуха. Орган слуха образуют наружное, среднее и внутреннее ухо (рис. 78).

www.e-reading.ws Глазное яблокоВ глазном яблоке различают два полюса: передний и задний. Расстояние между передним и задним полюсами глазного яблока является его наибольшим размером и равно в среднем 24 мм. Линия, соединяющая оба полюса, называется наружной осью глазного яблока, либо геометрической осью глаза, либо сагиттальной осью глаза. Наибольший поперечный горизонтальный размер глазного яблока в среднем равен 23,6 мм, и вертикальный – 23,3 мм. Линия, соединяющая точки наибольшей окружности глазного яблока, называется экватором и проходит примерно на расстоянии 10-12 мм от переднего полюса.

Основную массу глазного яблока образует внутреннее ядро – прозрачное содержимое, окруженное тремя оболочками, в состав которого входят стекловидное тело, хрусталик, и водянистая влага. Ядро глазного яблока окружено со всех сторон тремя оболочками: наружная, или фиброзная; средняя, или сосудистая оболочка; внутренняя, или сетчатая, оболочка.

Волокнистая оболочка глазного яблока. Наружная оболочка - волокнистая оболочка (глазного) яблока – самая прочная из всех трех оболочек. Благодаря ей глазное яблоко сохраняет свою форму.

Роговая оболочка, роговица — передний, меньший, отдел наружной оболочки глазного яблока (1/6 всей оболочки). Роговица является наиболее выпуклой частью глазного яблока и имеет вид несколько удлиненной вогнуто-выпуклой линзы, обращенной своей вогнутой поверхностью назад. Толщина роговицы примерно составляет 0,5 мм. Горизонтальный диаметр роговицы равен 11-12 мм, вертикальный составляет 10,5—11 мм. Роговица состоит из прозрачной соединительнотканной стромы и роговичных телец, образующих собственное вещество роговицы. К строме с передней и задней поверхностей прилегают передняя и задняя пограничные пластинки. Первая является видоизмененным основным веществом роговицы, вторая – производным эндотелия, покрывающего заднюю поверхность роговицы и выстилающего всю переднюю камеру глаза. Передняя поверхность роговицы покрыта многослойным эпителием, который без резких границ переходит в эпителий соединительной оболочки глаза. Роговица вследствие гомогенности ткани и отсутствия кровеносных и лимфатических сосудов совершенно прозрачна.

Склера — белочная оболочка; задний, больший, отдел наружной оболочки глазного яблока (5/6 всей оболочки). Склера является непосредственным продолжением роговицы; в отличие от последней она образована волокнами плотной соединительной ткани с примесью эластических волокон и непрозрачна. Переход склеры в роговицу происходит постепенно. На границе между ними имеется полупрозрачный ободок, называемый краем роговицы. Наружная поверхность склеры в переднем отделе покрыта соединительнотканной оболочкой, или конъюнктивой, а в заднем - только эндотелием. Внутренняя поверхность склеры, обращенная к сосудистой оболочке, также покрыта эндотелием. Склера не на всем протяжении имеет одинаковую толщину. Наиболее тонким участком является то место, где склера пронизывается волокнами выходящего из глазного яблока зрительного нерва. Здесь образуется решетчатая пластинка склеры. Наибольшую толщину склера имеет в окружности зрительного нерва – от 1 до 1,5 мм; далее толщина склеры уменьшается, достигая у экватора 0,4—0,5 мм; соответственно области прикрепления мышц она снова утолщается до 0,6 мм. Кроме волокон зрительного нерва, через склеру во многих местах проходят артериальные и венозные сосуды и нервы, образуя в ней ряд отверстий, называемых выпускниками склеры. В толще переднего отдела склеры, вблизи края роговицы, на всем протяжении его залегает циркулярно идущая венозная пазуха склеры.

Сосудистая оболочка глазного яблока. Средняя оболочка – сосудистая оболочка глазного яблока – делится на три неравные части: 1) заднюю, большую, выстилающую 2/3 внутренней поверхности склеры, называемую собственно сосудистой оболочкой; 2) среднюю часть, располагающуюся на границе между склерой и роговицей, – ресничное тело; 3) переднюю, меньшую, часть, которая просвечивает через роговицу, – радужная оболочка или радужка.

Собственно сосудистая оболочка (глазного) яблока, в передних отделах без резких границ переходит в ресничное тело. Границей между ними может служить зубчатый край сетчатки. Собственно сосудистая оболочка почти на всем протяжении только прилегает к склере, за исключением области пятна (macla), и участка, соответствующего диску зрительного нерва. В области диска зрительного нерва сосудистая оболочка имеет зрительное отверстие собственно сосудистой оболочки, через которое волокна зрительного нерва выходят кнаружи решетчатой пластинки склеры. На остальном протяжении наружная поверхность собственно сосудистой оболочки покрыта эндотелиальными и пигментными клетками и вместе с внутренней поверхностью склеры ограничивает капиллярное вокругсосудистое пространство. Остальные слои собственно сосудистой оболочки состоят из слоя крупных сосудов – сосудистой пластинки, преимущественно вен, а также артерий, между которыми располагаются эластические соединительнотканные волокна (главным образом эластические) и пигментные клетки; глубже этого слоя залегает слой средних сосудов, менее пигментированный, к которому прилегает густая сеть мелких сосудов и капилляров, образующих сосудисто-капиллярную пластинку. Капиллярная сеть особенно хорошо развита в области желтого пятна. Самой глубокой частью собственно сосудистой оболочки является волокнистый бесструктурный слой, называемый основной пластинкой; сосудистая оболочка в переднем отделе несколько утолщается и без резких границ переходит в ресничное тело.

Ресничное тело, со стороны внутренней поверхности покрыто основной пластинкой, являющейся продолжением того же листка собственно сосудистой оболочки. Основную массу ресничного тела образуют ресничная мышца и строма ресничного тела, состоящая из рыхлой, богатой пигментными клетками соединительной ткани и большого количества сосудов. В ресничном теле различают: ресничную мышцу, ресничный венчик, ресничный кружок. Ресничная мышца, занимает наружный отдел ресничного тела и непосредственно прилегает к склере. Ресничная мышца образована гладкими мышечными волокнами, среди которых различают меридиональные и круговые волокна. Меридиональные волокна сильно развиты и образуют мышцу, натягивающую собственно сосудистую оболочку; волокна ее начинаются от угла передней камеры глаза и от склеры и, направляясь кзади, теряются в сосудистой оболочке. Сокращение этой мышцы подтягивает вперед переднюю часть собственно сосудистой оболочки и заднюю часть ресничного тела, уменьшая тем самым натяжение ресничного пояска. Круговые волокна принимают участие в образовании круговой мышцы, сокращение которой уменьшает просвет кольца, образуемого ресничным телом, и тем самым приближает место фиксации ресничного пояска к экватору хрусталика. Последнее вызывает расслабление указанного пояска и увеличение кривизны хрусталика, благодаря чему круговая часть ресничной мышцы получила название, мышцы, сжимающей хрусталик. Ресничный кружок, представляет задневнутренний отдел ресничного тела; он имеет дугообразную форму, неровную поверхность и без резких границ продолжается кзади в собственно сосудистую оболочку. Ресничный венчик занимает передневнутренний отдел ресничного тела. В нем различают радиально идущие небольшие ресничные складки, которые кпереди переходят в ресничные отростки. Последние в количестве около 70 свободно свисают в полость задней камеры глазного яблока. Место перехода поверхности ресничного кружка в ресничный венчик образует закругленный край, являющийся местом прикрепления ресничного пояска фиксирующего хрусталик.

Радужная оболочка, или радужка, представляет самый передний отдел сосудистой оболочки, в отличие от остальных отделов непосредственно не прилегает к волокнистой оболочке (глазного) яблока, а, являясь продолжением переднего отдела ресничного тела, располагается во фронтальной плоскости на некотором отдалении от роговицы. В центре радужной оболочки имеется круглое отверстие – зрачок. Зрачок ограничен свободным, или зрачковым, краем радужной оболочки. Противоположный край радужной оболочки, идущий по всей ее окружности, носит название ресничного края. Он фиксирован у волокнистой оболочки посредством гребенчатой связки радужно-роговичного угла, в толще которой находится щелевидное пространство радужно-роговичного угла. Толща радужной оболочки состоит из рыхлой соединительной ткани, сосудов, гладких мышц и большого количества нервных волокон. Клетки задней поверхности радужной оболочки содержат пигмент, который обусловливает „цвет" глаза. Гладкие мышцы радужной оболочки располагаются в двух направлениях: круговом и радиальном. Круговой слой залегает в окружности зрачка и образует мышцу, суживающую зрачок; радиально расположенные мышечные волокна образуют мышцу, расширяющую зрачок. Передняя поверхность радужной оболочки, несколько выпукла кпереди, задняя соответственно вогнута. На передней поверхности радужной оболочки в окружности зрачка выделяют внутреннее малое кольцо радужной оболочки, как зрачковую часть (или зрачковый пояс). Ширина этой части радужной оболочки достигает 1 мм. Малое кольцо радужной оболочки снаружи ограничено циркулярно идущей неправильной зубчатой линией, называемой малым кругом радужной оболочки. Остальная часть передней поверхности радужной оболочки имеет ширину 3—4 мм и относится к наружному большому кольцу радужной оболочки или ресничной части. На поверхности этой части радужной оболочки имеются непостоянные углубления – крипты радужной оболочки, ряд радиальных складок и по периферии небольшое количество круговых складок радужной оболочки.

Внутренняя оболочка глазного яблока. Сетчатой оболочкой, или сетчаткой называется внутренняя оболочка глаза, она имеет сложное строение. Своей наружной поверхностью она на всем протяжении прилегает к сосудистой оболочке, а внутренней – к стекловидному телу. В сетчатой оболочке различают две неравные части. Задняя, большая, воспринимающая световые раздражения, – зрительная часть сетчатки – простирается до ресничного тела и оканчивается зубчатым краем сетчатки. Другая, передняя часть сетчатки, не содержит светочувствительных элементов и называется слепой частью сетчатки, она делится соответственно частям сосудистой оболочки делится на ресничную часть и радужную часть сетчатки. Зрительная часть сетчатки состоит из слоев, различимых лишь микроскопически: пигментного слоя сетчатки, богатого пигментом; прилегает к внутренней поверхности сосудистой оболочки и мозгового, или нервного слоя. Нервный слой прилегает к стекловидному телу и состоит в свою очередь из следующих слоев: невроэпителиального слоя, содержащего палочки и колбочки, свето- и цветовоспринимающие элементы сетчатки; наружной пограничной пластинки глии; наружного зернистого слоя, образованного теми частями колбочек и палочек, в которых залегают ядра; наружного сплетениевидного слоя; внутреннего зернистого слоя; внутреннего сплетениевидного слоя; мультиполярных нервных (узловых) клеток; слоя волокон зрительного нерва; внутренней пограничной пластинки глии. Самый наружный слой зрительной части сетчатой оболочки - пигментный слой, анатомически более тесно связан с сосудистой оболочкой и рыхло с остальной частью сетчатки. По задней поверхности зрительной части сетчатой оболочки заметно хорошо выраженное овальной формы возвышение – диск зрительного нерва. Здесь собираются аксоны мультиполярных нервных узловых клеток сетчатки, которые, пронизывая склеру, образуют ствол зрительного нерва. Далее эти волокна проходят в составе зрительного нерва, зрительного перекреста и далее до коркового конца зрительного анализатора. В центре диска зрительного нерва имеется углубление диска, являющееся местом входа и выхода сосудов, кровоснабжаюших сетчатую оболочку. В области диска находится участок сетчатки, лишенный светочувствительных элементов (так называемое слепое пятно). В 3-4 мм от зрительного нерва в сетчатой оболочке имеется пятно, macla, являющееся местом наилучшего видения (ранее его называли „желтым пятном"). Оно имеет округлую или овальную форму с небольшим углублением в центре, центральной ямкой. В области пятна располагаются только колбочки. Задние отделы зрительной части сетчатой оболочки содержат большое количество колбочек и палочек; кпереди число палочек уменьшается и у зубчатого края сетчатки они отсутствуют.

Та часть сетчатой оболочки, которая выстилает внутреннюю поверхность ресничного тела и заднюю поверхность радужной оболочки, состоит из двух слоев: наружного, пигментного, являющегося продолжением пигментного слоя, и внутреннего, состоящего из эпителиальных клеток, содержащего в области радужной оболочки пигмент. Указанные слои сетчатки здесь соединены более прочно, чем это имеется в области зрительной части сетчатки.

Стекловидная камера глазного яблока. В состав стекловидной камеры глазного яблока входит стекловидное тело и хрусталик.

Стекловидное тело покрыто снаружи тонкой прозрачной стекловидной перепонкой и занимает большую часть полости (глазного) яблока. Стекловидноe тело состоит из совершенно прозрачной студенистой массы, лишенной сосудов и нервов. В состав его входят нежная есть переплетающихся волоконец и богатая белками жидкость - стекловидная влага. Передняя поверхность стекловидного тела обращена к задней поверхности хрусталика, несет на себе соответственно ее форме чашеобразную стекловидную ямку. Остальная часть стекловидного тела прилегает к внутренней поверхности сетчатой оболочки и приближается к шаровидной форме.

Хрусталик имеет форму двояковыпуклой линзы. Задняя поверхность хрусталика, более выпуклая, прилегает к стекловидному телу; передняя обращена к радужке. Различают передний и задний полюсы хрусталика – центральные точки передней и задней его поверхностей. Линия, соединяющая передний и задний полюсы хрусталика, носит название оси хрусталика и равна в среднем 3,6 мм. Вещество хрусталика совершенно прозрачно и, так же как стекловидное тело, не содержит сосудов и нервов. Основная масса хрусталика состоит из волокон хрусталика, представляющих собой вытянутые в длину шестисторонние эпителиальные клетки. Периферические отделы хрусталика покрыты со стороны его передней и задней поверхностей капсулой хрусталика. Последняя представляет собой гомогенную прозрачную оболочку, более толстую на передней поверхности хрусталика, где под ней располагается слой эпителиальных клеток. Вещество хрусталика имеет неодинаковую плотность: в центре оно более плотное и носит название ядра хрусталика, а по периферии менее плотное – кора хрусталика. Хрусталик, располагаясь между стекловидным телом и радужной оболочкой, фиксируется своим периферическим, закругленным краем, называемым экватором хрусталика, к ресничному телу посредством натянутых тонких поясковых волокон. Последние внутренним концом вплетаются в капсулу хрусталика, а наружным – начинаются от ресничного тела. Совокупность указанных волокон образует вокруг хрусталика связку – ресничный поясок. Между волокнами ресничной связки находятся лимфатические поясковые пространства. Водянистая влага, прозрачная, бесцветная жидкость, заполняет переднюю и заднюю камеры глазного яблока. Они представляют собой щелевидные полости, располагающиеся впереди и позади радужной оболочки.

Задняя камера глазного яблока ограничена сзади передней поверхностью хрусталика, ресничным пояском и ресничным телом; впереди – задней поверхностью радужной оболочки. В полость задней камеры свободно свисают ресничные отростки. Задняя камера сообщается с поясковыми пространствами. Передняя камера глазного яблока ограничена спереди задней, вогнутой поверхностью роговицы, сзади – передней поверхностью радужной оболочки. Передняя и задняя камеры глазного яблока сообщаются между собой через зрачок. Водянистая влага продуцируется сосудами ресничного тела и радужной оболочкой. Отток водянистой влаги осуществляется по следующим путям: из задней камеры водянистая влага поступает в переднюю, откуда оттекает в систему извитых водоворотных вен.

Глаз человека состоит из глазного яблока и вспомогательных образований. По принципу работы его можно сравнить с первоклассной фотокамерой. Он имеет двояковыпуклую линзу (хрусталик), которая может фокусироваться на различные расстояния, диафрагму (радужка), регулирующую размер светового отверстия (зрачок), и светочувствительную сетчатку, соответствующую цветной фотопленке. Непосредственно за сетчаткой находится слой клеток, наполненных черным пигментом, который поглощает излишний свет и предотвращает смазывание изображения (сосудистая оболочка).

Глазное яблоко

Глазное яблоко имеет шаровидную форму и лежит в полости глазницы. В нем различают передний и задний полюсы, экватор. Линия, соединяющая полюсы, называется наружной осью глазного яблока; в норме ее длина равна 24 мм. Глазное яблоко состоит из внутреннего ядра и окружающих его трех оболочек. Фиброзная оболочка (наружная) глазного яблока является защитной. В заднем, большем, отделе она образует склеру, плотную, белого цвета, в переднем прозрачную роговицу, через которую в глаз проникает свет.

Сосудистая оболочка (средняя) глазного яблока богата кровеносными сосудами. В ней выделяют 3 части: собственно сосудистую оболочку, ресничное тело и радужку. Радужка передняя часть сосудистой оболочки имеет вид круглой пластинки с отверстием в центре зрачком. Цвет радужки зависит от содержания в ней пигмента. Большое количество пигмента обусловливает коричневую окраску глаз, малое голубую или зеленовато-серую.

Величину зрачка регулируют мышцы, заложенные в толще радужки: мышца, суживающая зрачок, и мышца, расширяющая зрачок. Размеры зрачка изменяются в зависимости от количества поступающего в глаз света: чем больше света, тем зрачок меньше, и наоборот.

Реакция зрачка на изменение интенсивности освещения происходит не мгновенно, а в течение 1030 секунд. Поэтому требуется определенное время для привыкания глаз к темноте (при переходе из ярко освещенного места в темное) и к свету (при выходе из темного помещения на ярко освещенную улицу).

Кзади от радужки в виде валика располагается ресничное тело. В нем заложена ресничная мышца, сокращение которой через специальную связку (ресничный поясок) передается на хрусталик и вызывает изменение его кривизны. Тем самым осуществляется аккомодация приспособление глаза к видению предметов на разном расстоянии. При сокращении ресничной мышцы натяжение связки ослабевает, хрусталик в силу своих эластических свойств становится более выпуклым, его преломляющая способность увеличивается и глаз настраивается на рассматривание близко расположенных предметов. Если ресничная мышца расслабляется, то хрусталик, напротив, уплощается и глаз настраивается на рассматривание далеко расположенных объектов. Ресничное тело также вырабатывает специальную внутриглазную жидкость водянистую влагу, заполняющую камеры глаза.

Собственно сосудистая оболочка, располагающаяся позади ресничного тела, содержит большое количество кровеносных сосудов, снабжающих кровью другие оболочки глазного яблока, и черный пигментный слой, который поглощает свет.

Чувствительная оболочка (внутренняя) глазного яблока называется сетчаткой. Она имеет сложное строение. Здесь находятся светочувствительные рецепторные клетки палочки (около 125 млн) и колбочки (6,5 млн). Они содержат пигмент (палочки родопсин, колбочки йодопсин), который поглощает лучи с определенной длиной световой волны.

Поглощая свет, зрительный пигмент меняется, что приводит к высвобождению энергии и возникновению нервного импульса. Существуют один тип палочек и три типа колбочек. Палочки необходимы в сумерках, они воспринимают информацию об освещенности и форме предметов. Колбочки, чувствительность которых к свету в 1000 раз меньше, аппарат дневного и цветового видения. Разные типы колбочек реагируют на синий, зеленый или красный цвет. Другие цвета воспринимаются при одновременном раздражении колбочек двух или более типов.

Палочки и колбочки распределены в сетчатке неравномерно. Местом наилучшего видения в сетчатке является так называемое желтое пятно диаметром 1 мм, расположенное напротив зрачка, в котором имеются только колбочки. По направлению к периферии сетчатки количество колбочек уменьшается, а количество палочек возрастает. Недалеко от желтого пятна, ближе к носу, находится слепое пятно место выхода зрительного нерва из сетчатки, которое не содержит светочувствительных элементов. При рассматривании специалистом глазного дна место выхода зрительного нерва легко определяется, т.к. именно здесь в сетчатку входят питающие ее сосуды.

Оболочки глазного яблока окружают его внутреннее ядро, которое состоит из прозрачных светопреломляющих сред: стекловидного тела, хрусталика и водянистой влаги, заполняющей переднюю и заднюю камеры глаза.

Хрусталик, как уже указывалось, имеет форму двояковыпуклой линзы, которая может менять свою кривизну. Он эластичен, прозрачен и расположен позади зрачка. Хрусталик преломляет входящие в глаз световые лучи и фокусирует их на сетчатке. Позади хрусталика находится стекловидное тело прозрачная желеобразная масса, заполняющая пространство перед сетчаткой. Через стекловидное тело проходят световые лучи, которые преломляются роговицей и хрусталиком и фокусируются на сетчатке.

Пространство между роговицей и радужкой составляет переднюю камеру глаза, а между радужкой и хрусталиком заднюю камеру. Камеры глаза сообщаются между собой через зрачок и заполнены прозрачной жидкостью водянистой влагой. Водянистая влага питает те структуры глазного яблока, которые не имеют кровеносных сосудов: роговицу, хрусталик и стекловидное тело. Водянистая влага играет важную роль в поддержании внутриглазного давления, что необходимо для нормального зрения.

Вспомогательный аппарат глаза

Вспомогательный аппарат глаза включает брови, веки, мышцы глазного яблока и слезный аппарат. Брови служат для предохранения глаз от пота, стекающего со лба. Ресницы, находящиеся на свободных краях верхнего и нижнего век, защищают глаза от пыли, снега и дождя. На каждом веке около 80 ресниц, которые располагаются в 23 ряда. Ресницы обновляются в течение 100 дней. Основу века составляет плотная пластинка, которая снаружи покрыта кожей, а изнутри особой соединительной оболочкой конъюнктивой. Конъюнктива переходит с век на переднюю поверхность глазного яблока.

Слезный аппарат представлен слезной железой и слезоотводящими путями. Слезная железа лежит в ямке лобной кости у наружной стенки глазницы. Слеза омывает поверхность глазного яблока и стекает в медиальный угол глазной щели. Отсюда через слезные канальцы слеза отводится в полость носа. Слезы увлажняют роговицу и конъюнктиву, смывают пылевые частицы и обезвреживают микроорганизмы. Без слез роговица может высохнуть и ее преломляющая способность нарушится. Оттоку слезной жидкости способствуют мигательные движения век.

Подвижность глазного яблока обеспечивается шестью мышцами, которые располагаются вокруг него в глубине глазницы: четырьмя прямыми (верхняя, нижняя, наружная и внутренняя) и двумя косыми (верхняя и нижняя). Эти мышцы действуют таким образом, что оба глаза движутся синхронно и направлены на один и тот же объект. Схождение зрительных осей обоих глаз на рассматриваемом предмете называется конвергенцией. Такое положение глаз обеспечивает бинокулярное зрение (получение одного изображения в обоих глазах), что важно для восприятия размера, формы, объема предмета, а также движения, расстояния и глубины. Мышцы глаза сокращаются произвольно, команды к ним от головного мозга проводятся по трем парам черепных нервов.

От глазных яблок зрительная информация поступает в головной мозг по зрительным нервам. Зрительный нерв образован отростками нервных клеток, лежащих в сетчатке. На нижней поверхности мозга зрительные нервы перекрещиваются, причем на другую сторону переходят лишь волокна, которые идут от внутренних половин сетчатки. После перекреста нервы носят название зрительных трактов. В каждом зрительном тракте проходят волокна, несущие информацию от внутренней половины сетчатки противоположного глаза и наружной половины сетчатки глаза своей стороны. Тем самым создаются условия для бинокулярного зрения. Зрительный тракт оканчивается в подкорковых зрительных центрах. Отсюда часть волокон направляется к центру зрения в коре затылочной доли полушарий большого мозга (вблизи шпорной борозды), где формируются зрительные ощущения. Другая часть волокон обеспечивает осуществление рефлекторных движений глаз: их поворот, зрачковый рефлекс и аккомодацию.

Головной мозг воспринимает раздражения из внешней среды и интерпретирует их с учетом всей накопленной информации. Так, получаемое на сетчатке изображение является перевернутым и уменьшенным. Но человек видит предметы неперевернутыми. Это происходит потому, что деятельность органа зрения проверяется показаниями других органов чувств.

Болезни глаза

Вследствие неправильного развития глазное яблоко может быть удлиненным, при этом уже в молодом возрасте возникает близорукость (миопия); при укорочении глазного яблока отмечается дальнозоркость (гиперметропия). Эти дефекты зрения исправляют с помощью очков.

Нарушение цветового зрения называется дальтонизмом, им страдают около 8% мужчин и 0,5% женщин. Цветовая слепота объясняется отсутствием колбочек одного или нескольких типов, что связано с генетическим дефектом.

С возрастом эластичность хрусталика уменьшается. Вместе с атрофией ресничной мышцы это приводит к нарушению аккомодации, тогда человек плохо видит на близком расстоянии. Исправляют такую старческую дальнозоркость с помощью очков двояковыпуклых линз, которые надевают при чтении. С возрастом хрусталик может потерять и свою прозрачность. Помутнение хрусталика называют катарактой и лечат хирургическим путем.

Нарушение зрения, называемое астигматизмом, возникает в случае неправильной кривизны роговицы или хрусталика. В этом случае изображение на сетчатке искажается. Для исправления нужны очки с цилиндрическими стеклами. Повышение внутриглазного давления является признаком тяжелого заболевания глаз глаукомы.

Воспаление соединительной оболочки, называемое конъюнктивитом, вызывается инфекцией, пылью или химическими веществами и характеризуется ее покраснением, отеком, чувством жжения и тяжести в глазах.

www.medweb.ruВнутриглазное давление.

Глазное давление – давление, создающееся внутренним содержимым глазного яблока (стекловидным телом и внутриглазной жидкостью) на его жесткую (фиброзную) оболочку – склеру и роговицу. Человек может ощутить глазное давление, нажав пальцем на глаз (через веко). Зачастую, пациенты называют этим термином ощущение «распирания» и тяжести в глазах на фоне различных состояний (простудных явлений, головных болей, воспалительных заболеваний глаз, глаукомы и т.д.).

О том, по каким причинам возникает данный симптом, как его лечить и о нормах глазного давление идет речь в данной статье.

Повышенное глазное давление

Стойко повышенное давление внутри глаза называется «Глаукома» (заболевание, при котором без лечения происходит стойкое снижение зрения, вплоть до слепоты). При незначительном увеличении показателей пациент практически не замечает заболевания, пока глаз не станет слабозрячим или слепым. Глаукома наиболее часто развивается у людей, старше 40 лет (особенно при неблагоприятной наследственности – когда в семье есть родственники с таким диагнозом). Поэтому всем людям старше 40 лет рекомендовано посещать врача офтальмолога минимум один раз в год для осмотра и измерения глазного давления.

Кроме того, давление внутри глаза может повышаться не стойко, а под воздействием каких-либо внутренних или внешних факторов (прием медикаментов, на фоне повышения артериального давления, эндокринных заболеваниях). В таком случае говорят об «офтальмогипертензии». Как правило, интенсивного лечения глаз в данном случае не проводят, ограничиваясь наблюдением у врача офтальмолога и устранением причины, вызвавшей данное состояние.

Симптом «давления в глазах»

Зачастую, жалобы пациентов на распирание в глазном яблоке, боли и дискомфорт не связаны с повышением внутриглазного давления. Такое состояние часто наблюдается при неврологических заболеваниях (мигрени), повышении артериального давления (гипертонический криз) или, наоборот, его снижении (вегето-сосудистая дистония по гипотоническому типу), при общих воспалительных заболеваниях (ГРИПП, ОРВИ) или других болезнях глаз (конъюнктивиты, кератиты, невриты зрительных нервов, иридоциклиты и т.д.).

Офисные работники, проводящие весь день перед компьютером – частые пациенты окулиста, предъявляющие жалобы на ощущение давления в глазах. Связано это со зрительным переутомлением и пересыханием глаз (так называемый «Компьютерный зрительный синдром»).

Лечение симптома «глазного давления»

Лечение должно быть направлено на устранение причины, вызвавшей жалобы пациента. Если патология находится в глазах – то ей занимается врач офтальмолог (глаукома, воспалительные заболевания и т.д.) – при этом, как правило, назначаются соответствующие глазные капли. При глаукоме – снижающие внутриглазное давление препараты, при воспалительных заболеваниях – антибактериальные глазные капли. Если речь идет о компьютерном зрительном синдроме – увлажняющие капли для глаз, витамины для зрения, гимнастику.

Физиотерапевтическое воздействие на глаза так же хорошо избавляет как от ощущения глазного давления, так и помогает сохранить зрительные функции при истинном его повышении (глаукоме). Наиболее совершенным из портативных приборов для глаз в данный момент являются "Очки Сидоренко" - аппарат, который может использоваться в домашних условиях и сочетает в себе сразу 4 метода воздействия - цветоимпульсную терапию, фонофорез, вакуумный массаж и инфразвук.

Нормы глазного давления

Стоит упомянуть о нормах глазного давления – его значение измеряется в миллиметрах ртутного столба (мм.рт.ст.) и зависит от способа, с помощью которого специалист определяет данную величину (исследование называется «тонометрия»).

Наибольшее распространение на сегодняшний день получил способ «пневмотонометрии» - измерения внутриглазного давления при помощи специальной аппаратуры, воздействующей на глаз человека с помощью струи воздуха. При этом нет контакта с поверхностью глаза, отсутствует вероятность инфицирования и неприятные ощущения со стороны пациента. Величина глазного давления, полученного таким способом, колеблется от 10 до 21 мм.рт.ст. (в зависимости от компании производителя измерительного прибора).

Другой распространенный способ измерения глазного давления – с помощью грузиков (по Маклакову). Способ является более точным, однако требует применения анестетиков (возможно развитие аллергической реакции), контакта грузов с поверхностью глаза (есть вероятность инфицирования). Нормальные значения величины глазного давления при этом способе измерения – от 15 до 26 мм.рт.ст.

Так же существуют и другие методы, однако они не так распространены.

Где лечить

Определить причину, которая вызвала появление ощущения «глазного давления» может только специалист. Он же и назначает лечение. Поэтому, если у Вас присутствуют данные жалобы, рекомендуется обратиться к врачу офтальмологу. При выборе глазной клиники не будет лишним обратить внимание на уровень специалистов и оборудования, что позволит определить проблему и назначить соответствующее лечение. Это позволяет избежать осложнений и быстро решить проблему. Важно выбрать такую глазную клинику, где Вам действительно помогут, а не "отмахнутся" или будут "тянуть" деньги, не решая проблему. Далее приводим рейтинг специализированных офтальмологических учреждений, где можно пройти обследование и лечение, если у Вас повышенное глазное давление:

proglaza.ruГлазное давление поддерживает глаза в относительно стабильном тонусе, которое необходимо для нормального функционирования. Оно обеспечивает равновесие внутриглазной жидкости в глазных камерах и скорости ее выведения. Каждую минуту в глазные камеры поступает примерно 2 мл жидкости, и столько же вытекает.Причины повышения внутриглазного давления заключаются в нарушениях вывода внутриглазной жидкости из камеры. Симптомы этой патологии проявляются затуманиванием зрения, сильными головными болями, отдающими в глаза, возникновением радужных кругов. Признаки повышения внутриглазного давления легко определяются врачом-окулистом при осмотре. Внешне это заболевание проявляется отеком глаз, покраснением роговицы, расширением зрачка. При стабильном повышении внутриглазного давления сосуды начинают деформироваться и, в конце концов, развивается глаукома с разрушением зрительного нерва. В дальнейшем все это может привести к потере зрения.Измерение внутриглазного давления проводится при использовании специального аппарата – глазного тонометра. При этом нормальные показатели этих измерений не должны выходить за пределы 9-22 мм рт.ст. Существует несколько разновидностей глазных тонометров. Больным глаукомой давление следует определять одним и тем же прибором, так как показания при разных способах могут существенно различаться. Некоторые опытные врачи могут без труда определить величину давления методом пальпации – по упругости глазного яблока при надавливании на него пальцем.Существует три типа патологических изменений внутриглазного давления: транзиторное, при котором отклонения от нормы носят кратковременный характер; лабильное, при котором повышения внутриглазного давления более длительны и требуют специального лечения, однако после принятых мер зрение стабилизируется; стабильное – постоянное повышение данного показателя.Измерение давления глаз рекомендуется проводить ежегодно каждому человеку после сорока лет. Эти профилактические меры помогут предотвратить глаукому. Считается, что любые отклонения от нормы могут привести к необратимым изменениям зрения, которые потом трудно будет восстановить. В большинстве случаев данная патология может являться следствием переутомления глаз, что приводит к повышению давления в различных капиллярах глазного яблока. Нередко данное явление может наблюдаться после эмоционального стресса.Если вовремя обратить внимание на повышение внутриглазного давления, то болезнь можно приостановить, сохранив нормальное зрение.Меры, необходимые для снижения внутриглазного давления: Необходимо исключить стрессовые ситуации и эмоциональные перегрузки; Нужно ограничить количество жидкости, потребляемой за день; Исключить кофе и чай; Употреблять достаточное количество минералов и витаминов; Как можно больше ходить пешком; По возможности обеспечить свободное кровообращение из сосудов головного мозга. Ни в коем случае не стягивать шею галстуками и тугими воротниками; Спать на высокой подушке; Ограничить физические нагрузки; При длительной работе за компьютером следует проводить специальную гимнастику для глаз; Ежедневно закапывать в глаза свежеотжатый сок Золотого уса, чередуя с примочками из сока чистотела, смешанного с водой в соотношении 1:1.Существуют также большое количество лекарственных препаратов, служащих для снижения внутриглазного давления. Однако прежде, чем начать лечение, необходимо обязательно проконсультироваться со специалистами.

подписчиков: 1034

Просто и доступно о здоровье: описания болезней, лекарств, интересные факты и нетрадиционные методы лечения. Народные рецепты излечения.

Подписаться

Подписаться nautilus Subscribe. Здоровье Subscribe. Здоровьеподписчиков: 202465

Редакторы Subscribe.Ru отбирают для вас лучшее по этой теме

Подписаться

Подписаться В избранное Версия для печати digest.subscribe.ruГлаукома тяжелое, хроническое заболевание органа зрения, причины возникновения и механизмы развития которого в настоящее время в точности не определены.

Термин глаукома объединяет большую группу заболеваний глаза (около 60). Все они имеют общие особенности:

Глаукома может возникнуть в любом возрасте, начиная с рождения, но распространенность заболевания значительно увеличивается в пожилом, и в старческом возрасте. Это заболевание занимает одно из первых мест среди причин неизлечимой слепоты и имеет важнейшее социальное значение.

Причины развития

Для развития глаукомы необходим целый ряд совокупных причин, последовательная цепь факторов риска, которые суммируются в своем действии, в результате чего запускается механизм, приводящий к возникновению заболевания. Однако механизмы нарушения зрительных функций при глаукоме до настоящего времени остаются недостаточно изученными.

Особенно важны:

Основные этапы развития патологического процесса при глаукоме можно представить следующим образом:

В зависимости от развитости глаукоматозного процесса часть нервных волокон зрительного нерва атрофируется, а часть находится в состоянии парабиоза (своего рода сна ), что позволяет считать возможным восстановление их функции под влиянием лечения (медикаментозного или хирургического).

Причиной повышения внутриглазного давления является либо увеличение продукции жидкости, что бывает чрезвычайно редко, либо появление препятствий внутри глаза для свободной ее циркуляции. Появление препятствий на пути жидкости к дренажной системе, эмоциональное напряжение, стресс, лечение некоторыми медикаментами может вызвать острый приступ глаукомы. Повреждения внутри самой дренажной сети, которое препятствует правильному дренажу жидкости приводит к хронической глаукоме. В результате глазной нерв атрофируется, и зрительные сигналы перестают поступать в головной мозг. Человек начинает хуже видеть, нарушается периферическое зрение, в результате чего ограничивается зона видимости; и в итоге может наступить слепота.

Лечение глаукомы направлено, прежде всего, на нормализацию уровня внутриглазного давления и доведения его до значений, переносимых зрительным нервом конкретного пациента (обычно 16-18 мм рт. ст. при измерении стандартным тонометром Маклакова). Это так называемое давление цели тот уровень ВГД, к которому стремится офтальмолог, назначающий капли и хирург, проводящий антиглаукоматозную операцию. Эффект лечения в первую очередь зависит от сохранности нервной ткани и поэтому, как правило, объективно можно сказать что зрительные функции, которые забираются глаукомой, обратно не возвращаются.

Разновидности глаукомы

Различают:

Врожденная глаукома может быть генетически предопределена или вызвана заболеваниями и травмами плода в период эмбрионального развития или в процессе родов. Этот тип глаукомы проявляется в первые недели и месяцы жизни, а иногда через несколько лет после рождения. Это довольно редкое заболевание (1 случай на 10-20 тысяч новорожденных).

Врожденная глаукома развивается вследствие аномалий развития, нередко возникающих в результате различных патологических состояний матери (особенно, до VII месяца беременности). К развитию врожденной глаукомы приводят инфекционные заболевания (краснуха, паротит (свинка), полиомиелит, тиф, сифилис и др.), авитаминоз А, тиреотоксикоз, механические травмы во время беременности, отравления, алкоголизация, воздействие ионизирующей радиации и др.

60% случаев врожденной глаукомы встречаеся у новорожденных. Это состояние в медицинской литературе иногда называют терминами гидрофтальм (водянка глаза) или буфтальм (бычий глаз). Кардинальными признаками врожденной глаукомы являются высокое внутриглазное давление, двустороннее увеличение роговицы, а иногда и всего глазного яблока.

Ювенильная (юношеская) глаукома возникает у детей старше трех лет. Предельный возраст для этого вида глаукомы 35 лет.

Первичная глаукома взрослых наиболее часто встречаемый вид глаукомы, связанный с возрастными изменениями в глазу.

Вторичная глаукома является последствием других глазных или общих заболеваний, сопровождающихся поражением тех глазных структур, которые участвуют в циркуляции внутриглазной влаги или ее оттоке из глаза.

Первичная глаукома взрослых

Первичная глаукома делится на четыре основные клинические формы:

В классификации выделены 4 стадии глаукомы, которые определяются состоянием поля зрения и диска зрительного нерва:

СтадияФормаСостояние ВГД *Состояние полей зренияСостояние зрительных функций **| I-начальная | Закрытоугольная | Нормальное (а) | Нормальные, но есть небольшие изменения в парацентральных отделах | Стабилизированное | II-развитая | Открытоугольная | Умеренно повышенное (b) | выраженные изменения поля зрения в парацентральном отделе в сочетании с его сужением | Нестабилизированное | III-далеко зашедшая | Смешанная | Высокое (с) | границы поля зрения концентрически сужены или имеется выраженное сужение в одном из сегментов | IV-терминальная | Подозрение на глаукому | полная потеря зрения или сохранение цветоощущения с неправильной проекцией. Иногда сохраняется небольшой островок поля зрения в височном секторе | Острый приступ закрытоугольной глаукомы |

* нормальное ВГД не превышает 26 мм рт. ст., умеренно повышенное от 27 до 32 мм рт. ст., высокое 33 мм рт. ст. и более (данные измерений стандартным тонометром Маклакова весом 10 грамм ).

** динамику зрительных функций оценивают по состоянию поля зрения. Если оно в течение длительного времени (6 месяцев) не менялось, зрительные функции считают стабилизированными. На отсутствие стабилизации процесса указывает также визуальные изменения зрительного нерва, которые могут быть оценены врачом-офтальмологом при осмотре глазного дна в динамике.

Открытоугольная глаукома относится к генетически обусловленным заболеваниям. Известны факторы риска, которые могут способствовать ее развитию. К ним относятся

Предполагается, что перечисленные факторы приводят к ухудшению кровоснабжения мозга и глаза, нарушениям нормальных процессов обмена веществ в глазу.

Закрытоугольная глаукома составляет 20-25% случаев заболевания первичной глаукомой. Женщины болеют чаще, чем мужчины. Предрасполагающими факторами развития этой формы глаукомы являются:

Анатомическими особенностями строения глазного яблока, предрасполагающими к развитию закрытоугольной глаукомы служат небольшой размер глаза, мелкая передняя камера, большой хрусталик, узкий угол передней камеры, дальнозоркость. К функциональным факторам относят повышение продукции внутриглазной жидкости (ВГЖ), увеличение кровенаполнения внутриглазных сосудов, расширение зрачка.

Для глаукомы с низким внутриглазным давлением характерны все типичные симптомы первичной глаукомы: изменения поля зрения и частичная атрофия зрительного нерва. Однако уровень внутриглазного давления сохраняется в пределах нормальных значений. Этот тип глаукомы часто сочетается с вегетососудистой дистонией, протекающей по гипотоническому типу.

Признаки

В большинстве случаев открытоугольная глаукома возникает и прогрессирует незаметно для больного, который не испытывает никаких неприятных ощущений и обращается к врачу уже на поздней стадии заболевания, когда замечает ухудшение остроты зрения. Жалобы на появление радужных кругов вокруг источников света, периодическое затуманивание зрения отмечают только 15-20% больных. Именно эти симптомы появляются при повышении внутриглазного давления и могут сопровождаться болью в надбровной области и голове.

Открытоугольная глаукома поражает, как правило, оба глаза, в большинстве случаев протекая асимметрично.

Внутриглазное давление при открытоугольной глаукоме повышается медленно и постепенно по мере нарастания сопротивлению оттоку внутриглазной жидкости. В начальный период оно носит непостоянный характер, затем становится стойким.

Важнейшим диагностическим признаком открытоугольной глаукомы является изменение поля зрения. Раньше всего эти дефекты определяются в центральных отделах и проявляются расширением границ слепого пятна, появлением дугообразных выпадений. Эти нарушения выявляются на ранних стадиях глаукомы, при специальных исследованиях полей зрения. Как правило, сами пациенты этих изменений в повседневной жизни не отмечают.

При дальнейшем развитии глаукоматозного процесса выявляются дефекты периферического поля зрения. Сужение поля зрения происходит преимущественно с носовой стороны, в дальнейшем сужение поля зрения концентрически охватывает периферические отделы вплоть до полной его потери. Ухудшается темновая адаптация. Эти симптомы проявляются на фоне стойкого повышения внутриглазного давления (ВГД). Падение остроты зрения говорит уже о тяжелой, запущенной стадии болезни, сопровождается почти полной атрофией зрительного нерва.

Течение закрытоугольной глаукомы у большинства больных характеризуется периодическими, вначале кратковременными, а затем все более длительными периодами повышения внутриглазного давления. В начальной стадии это обусловлено механическим закрытием зоны трабекулы корнем радужки, что обусловлено анатомическими предрасположенностями глаза. При этом отток внутриглазной жидкости снижается. При полном закрытии угла передней камеры возникает состояние, называемое острым приступом закрытоугольной глаукомы. В интервалах между приступами угол открывается.

Во время подобных приступов постепенно формируются спайки между радужкой и стенкой угла передней камеры, заболевание постепенно приобретает хроническое течение с постоянным повышением внутриглазного давления.

В течении закрытоугольной формы глаукомы можно выделить такие фазы, как:

Преглаукома встречается у лиц, у которых нет клинических проявлений заболевания, но при исследовании угла передней камеры обнаруживается что он либо узкий, либо закрытый. В период между преглаукомой и острым приступом глаукомы возможны преходящие симптомы зрительного дискомфорта, появление радужных кругов при взгляде на источник света, кратковременная потеря зрения. Чаще всего эти явления возникают при длительном пребывании в темноте или эмоциональном возбуждении (эти состояния способствуют расширению зрачка, что полностью или частично снижает отток внутриглазной жидкости) и обычно исчезают самостоятельно, не вызывая большого беспокойства у больных.

Острый приступ глаукомы возникает под влиянием провоцирующих факторов, таких, как нервное напряжение, переутомление, длительное пребывание в темноте, медикаментозное расширение зрачка, длительная работа в положении с наклоном головы, прием большого количества жидкости. Иногда приступ появляется без видимой причины. Больной жалуется на боли в глазу и в голове, затуманивание зрения, появление радужных кругов при взгляде на источник света. Болевые ощущения вызваны сдавлением нервных элементов в корне радужки и цилиарном теле. Зрительный дискомфорт связан с отеком роговицы. При резко выраженном приступе могут появиться тошнота и рвота, иногда беспокоят боли, отдающие в область сердца и живота, иногда имитирующие проявления сердечно-сосудистой патологии.

При визуальном осмотре такого глаза без специальных приборов можно заметить только резкое расширение сосудов на передней поверхности глазного яблока, глаз становится красным , несколько с синеватым оттенком. Роговица из-за развития отека мутнеет. Обращает на себя внимание расширенный и не реагирующий на свет зрачок. На высоте разыгравшегося приступа может резко снизиться острота зрения. Внутриглазное давление может повышаться до 60 - 80 мм рт. ст., отток жидкости из глаза прекращается почти полностью. На ощупь глаз плотный как камень.

Если в течении ближайших часов после развития приступа не снизить давление с помощью медикаментозных средств или хирургическим путем, глазу грозит безвозвратная потеря зрения! Острый приступ глаукомы является неотложной ситуацией и требует оказания экстренной медицинской помощи!

С течением времени заболевание приобретает хронический характер. Этот тип глаукомы протекает с прогрессирующим подъемом внутриглазного давления (ВГД), подострыми приступами и нарастающей блокадой угла передней камеры. Указанные процессы естественным образом заканчиваются развитием глаукомной атрофии зрительного нерва, потерей зрительных функций.

Диагностика

Диагноз глаукомы ставится на основании характерных жалоб больного и данных тщательного обследования глаз врачом-офтальмологом:

Ранняя диагностика первичной глаукомы исключительно важна. Выявление глаукомы на ранних стадиях развития патологического процесса во многом определяет эффективность лечения и прогноз в целом.

Большинство видов глаукомы, в том числе далекозашедшая открытоугольная глаукома, не поддаются лечению. Потеря зрения из-за глаукомы не восстанавливается. Поэтому наилучший выход лечить глаукому прежде, чем обнаружена потеря зрения.

Тем не менее прогрессирование глаукомы нужно контролировать, чтобы не дать болезни нанести еще больший вред.

www.vitasite.ruВнутрицитоплазматические включения.

1. Питание прокариот

1. Питание прокариотОзнакомление с разнообразием типов питания прокариот. Способы существования прокариот. Бактерии, окисляющие соединения серы. Группы фотосинтезирующих эубактерий. Основные морфологические типы пурпурных и зеленых бактерий. Бесхлорофилльный фотосинтез.

презентация [2,3 M], добавлена 20.10.2013

2. Прокариоты или доядерные

Одноклеточные живые организмы, не обладающие оформленным клеточным ядром. Строение и размножение прокариот. Основные группы прокариот: фототрофы, хемоавтотрофы, органотрофы и бактерии-паразиты. Сравнительная характеристика прокариот и эукариот.

презентация [748,9 K], добавлена 01.02.2011

3. Общая морфология и химический состав клеток

Общая характеристика клетки: форма, химический состав, отличия эукариот от прокариот. Особенности строения клеток различных организмов. Внутриклеточное движение цитоплазмы клетки, метаболизм. Функции липидов, углеводов, белков и нуклеиновых кислот.

лекция [44,4 K], добавлена 27.07.2013

4. Рекомбинантные белки. Плазмиды

Понятие генетической инженерии, ее основные цели и задачи, порядок применения при получении рекомбинантных белков. Биологическая природа и типы плазмид, их разновидности и отличительные черты. признаки присутствия плазмид в бактериальной клетке.

реферат [20,1 K], добавлена 23.01.2010

5. Бактерии

Прокариоты - доядерные организмы, не обладающие типичным клеточным ядром и хромосомным аппаратом. История открытия и строение бактерий. Экологические функции бактерий. Бактерии как возбудители многих опасных заболеваний. Значение бактерий в природе.

презентация [5,4 M], добавлена 04.09.2011

6. Цитоплазма и ее органоиды

Цитоплазма как обязательная часть клетки, заключенная между плазматической мембраной и ядром. Реакция среды и особенности движения цитоплазмы. Значение, функции и структура гиалоплазмы. Виды и роль одно- и двухмембранных органоидов живой клетки.

презентация [1009,0 K], добавлена 21.02.2014

7. Регуляция транскрипции у прокариот и эукариот

Механизмы регуляции экспрессии генов у прокариот и эукариот. Регуляция содержания РНК в процессе биосинтеза. Согласованная регуляция экспрессии прокариотических родственных генов. Репрессия триптофанового оперона. Суммарный эффект аттенуации и репрессии.

лекция [24,2 K], добавлена 21.07.2009

8. Геномика как научная дисциплина

Изучение задач (установление полной генетический характеристика всей клетки), целей, видов (структурная, сравнительная, метаболическая) геномики и ее связи с протеомикой. Рассмотрение процесса секвенирования геномов прокариота, эаукариота и человека.

реферат [29,8 K], добавлена 01.06.2010

9. Участие прокариот в круговороте серы

Сера как биогенный элемент, необходимый компонент живой материи, ее главные свойства и распространение в природе. Циклические превращения соединений серы. Восстановительная и окислительная ветвь. Гетеротрофные сероокисляющие микроорганизмы и их значение.

реферат [1,7 M], добавлена 13.03.2011

10. Физиология микроорганизмов

Наследственность и генетические рекомбинации у бактерий. Химический состав, размножение и особенности питания бактериальной клетки. Ферменты микроорганизмов. Мутация, молекулярные изменения в хромосоме. Деление стафилококка путем врастания перегородок.

презентация [2,4 M], добавлена 23.02.2014

Другие работы, подобные Цитоплазма и внутрицитоплазматические включения otherreferats.allbest.ru В цитоплазме прокариот обнаруживаются различные включения. Одни из них следует рассматривать как активно функционирующие структуры, другие как продукты клеточного метаболизма, не выделяющиеся наружу, но откладывающиеся внутри клетки. Некоторые цитоплазматические включения имеют явно приспособительное значение. И наконец, многие из них являются запасными веществами, отложение которых клеткой происходит в условиях избытка питательных веществ в окружающей среде, а потребление наблюдается, когда организм попадает в условия голодания.

К числу внутрицитоплазматических включений, выполняющих определенную функцию в фотосинтезе, относят хлоросомы зеленых бактерий и фикобилисомы цианобактерий. В этих структурах локализованы пигмен ты, поглощающие кванты света и передающие их в реакционные центры, то есть выполняющие роль антенны. Хлоросомы имеют форму продолго ватых пузырьков длиной 90 150 и шириной 25 70 нм, окруженных однослойной электронноплотной мембраной толщиной 2 3 нм, построен ной только из белка. Они располагаются в непосредственной близости от ЦПМ, плотно к ней примыкая. В хлоросомах локализованы бактериохло рофиллы с, d или е. Водорастворимые пигменты белковой природы (фико билипротеины) цианобактерий содержатся в особых структурах фикоби лисомах, расположенных правильными рядами на внешних поверхностях фотосинтетических мембран и под электронным микроскопом имеющих вид гранул диаметром 28-55 нм.

Карбоксисомы состоят из частиц рибулозодифосфаткарбоксилазы фермента, катализирующего фиксацию СО2 на рибулозодифосфате в вос становительном пентозофосфатном цикле. До настоящего времени оконча тельно не выяснено, в какой форме находится фермент в карбоксисомах: в инертном или функционирующем состоянии. Имеются данные, что в ак тивно растущей культуре больше фермента находится в растворимой форме. При переходе в стационарную фазу увеличивается доля рибулозоди фосфаткарбоксилазы в составе карбоксисом. Эти данные указывают на возможную роль карбоксисом как структур, обеспечивающих защиту фер мента от воздействия внутриклеточными протеазами и его консервирование.

К внутриплазматическим включениям, имеющим приспособительное значение, относятся магнитосомы, газовые вакуоли, или аэросомы, обна руженные у водных прокариот. Газовые вакуоли найдены у представителей 15 таксономических групп. Это сложноорганизованные структуры, на поминающие пчелиные соты. Состоят из множества газовых пузырьков, каждый из которых окружен однослойной белковой мембраной и заполнен газом, идентичным газу окружающей среды. Мембраны газовых пузырь ков проницаемы для газов, но не проницаемы для воды.

murzim.ru

Бактерии — Кишечная палочка (Escherichia coli) … Википедия

БАКТЕРИИ — БАКТЕРИИ. Содержание:* Общая морфология бактерий........6 70 Дегенерация бактерий............675 Биология бактерий..............676 Бациллы ацидофильные ........... 677 Бактерии пигментообразующие.......681 Бактерии светящиеся.....•.......682 … Большая медицинская энциклопедия

БАКТЕРИИ — (от греч. bakterion палочка), микроорганизмы с прокариотным типом строения клетки. Традиционно под собственно Б. подразумевают одноклеточные или объединённые в организованные группы палочки и кокки, неподвижные или со жгутиками, противопоставляя … Биологический энциклопедический словарь

БАКТЕРИИ — БАКТЕРИИ, простые одноклеточные микроскопические организмы, принадлежащие к царству Prokaryotae (прокарио ты). У них нет четко выделенного ядра, в большинстве их отсутствует ХЛОРОФИЛЛ. Многие из них обладают подвижностью, плавают при помощи … Научно-технический энциклопедический словарь

БАКТЕРИИ — (от греч. bakterion палочка) группа микроскопических, преимущественно одноклеточных организмов. Относятся к доядерным формам прокариотам. В основу современной классификации бактерий, по которой все бактерии делят на эубактерий (грамотрицательные … Большой Энциклопедический словарь

Бактерии — группа одноклеточных микроскоп, организмов. Вместе с сине зелеными водорослями Б. представляют царство и надцарство прокариотов (см.), к рое состоит из типов (отделов) фотобактерий (фотосинтезирующих) и скотобактерий (хемосинтезирующих). Тип … Словарь микробиологии

БАКТЕРИИ — (от греч. bakteria палка). Микроскопические одноклеточные организмы, имеющие, большею частью, форму палочки. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. БАКТЕРИИ греч., от bakteria, палка. Род паливочных … Словарь иностранных слов русского языка

БАКТЕРИИ — (от греческого bakterion палочка), группа микроскопических преимущественно одноклеточных организмов. Обладают клеточной стенкой, но не имеют четко оформленного ядра. Размножаются делением. По форме клеток бактерии могут быть шаровидными (кокки), … Современная энциклопедия

бактерии — микроорганизмы с прокариотным типом строения клетки, т. е. отсутствует ядерная оболочка, настоящее ядро; погибают от воздействия солнечных лучей; обладают обонянием. кокки шаровидные бактерии. диплококки. микрококки. стрептококки. стафиллококки. … Идеографический словарь русского языка

Бактерии — (от греч. bakterion палочка), группа микроскопических одноклеточных организмов. По типу дыхания подразделяются на аэробные и анаэробные, по типу питания на автотрофные и гетеротрофные. Участвуют в круговороте веществ в природе, выполняя функцию … Экологический словарь

БАКТЕРИИ — ( актериа) палка] гр. преимущественно одноклеточных микроорганизмов, не имеющих оформленного ядра и размножающихся простым делением. Палочковидные Б. делятся на бесспоровых (Bacterium, … Геологическая энциклопедия

dic.academic.ru| Цитоплазма – это содержимое клетки, окруженное цитоплазматиче- ской мембраной. Фракция цитоплазмы, имеющая гомогенную конси- стенцию и содержащая набор растворимых РНК, ферментных белков, продуктов и субстратов метаболических реакций, получила название цитозоля. Другая часть цитоплазмы представлена структурными эле- ментами: рибосомами, внутрицитоплазматическими включениями, нук- леоидом и мембранными структурами. Рибосомы прокариот имеют константу седиментации 70S. Они обра- зованы двумя субъединицами – 30S и 50S. По величине и некоторым другим особенностям рибосомы бактерий сходны с рибосомами мито- хондрий и хлоропластов. Меньшая субъединица 30S содержит молекулу 16S-рРНК и в большинстве случаев по одной молекуле белков 21 вида. Субъединица 50S состоит из двух типов молекул рРНК (23S и 5S) и око- ло 35 молекул различных белков, представленных, как правило, также одной копией. Бактериальная клетка содержит от 5 до 50 тыс. рибосом, число их тем больше, чем больше скорость роста клетки. Рибосомы служат местом синтеза белка. Синтез белка осуществляет- ся агрегатами, состоящими из рибосом, РНК – информационной (иРНК) и транспортных (тРНК). Такие агрегаты называются полирибосомами или полисомами. Полирибосомы могут быть связаны с мембранными структурами или же находиться свободно в цитоплазме. Различия между рибосомами бактерий (70S) и эукариот (80S) имеют решающее значение для борьбы с инфекционными заболеваниями, так как некоторые антибиотики, действуя бактерицидно или бактериостати- чески, частично или полностью подавляют синтез белка, протекающий на рибосомах 70S-типа, но не затрагивают функционирования рибосом 80S-типа. Внутрицитоплазматические включения подразделяются на актив- но функционирующие структуры и продукты клеточного метаболизма, не выделяющиеся наружу, а откладывающиеся внутри клетки. К первой группе внутриплазматических включений относятся газо- вые вакуоли, или аэросомы, обнаруженные у бактерий, обитающих в во- де. Аэросомы снижают удельную массу бактериальной клетки и благо- даря этому поддерживают ее во взвешенном состоянии в водоеме. Аэро- сома представляет собой скопление газовых пузырьков (везикул), Кото- рые имеют веретенообразную форму. Их оболочка состоит только из белка, т. е. устроена не так, как обычная мембрана. Белковые молекулы ориентированы таким образом, что внутренняя сторона оказывается гид- рофобной, а наружная – гидрофильной. К первой группе включений относятся также хлоросомы зеленых бактерий и фикобилисомы цианобактерий. В этих структурах локализо- ваны пигменты, поглощающие кванты света и передающие энергию воз- буждения на фотореакционные центры, т. е. они принимают непосредст- венное участие в фотосинтезе. Это эллипсовидные образования, окру- женные тонкой белковой оболочкой (толщиной 2,5–3,0 нм), которая со- стоит из отдельных глобул. Карбоксисомы, или полиэдрические тела, содержатся в клетках не- которых автотрофных бактерий. Они имеют форму многогранника диа- метром 90–100 нм, окруженного однослойной белковой оболочкой. В карбоксисомах содержится рибулозо-1,5-дифосфаткарбоксилаза – клю- чевой фермент, катализирующий фиксацию СО2 в цикле Кальвина в процессе фото- и хемосинтеза. Магнитосомы содержатся в водных бактериях, способных ориенти- роваться в магнитном поле и перемещаться в направлении линий маг- нитного поля. В их состав входит 0,4 % железа (по сухому веществу). Магнитосомы располагаются в клетках вблизи мест прикрепления жгу- тиков. Ко второй группе включений (продуктам клеточного метаболизма) относятся запасные вещества – полифосфаты, полисахариды, жиры, се- ра. Эти вещества накапливаются, если в питательной среде находятся со- ответствующие исходные соединения, но вместе с тем рост бактерий ог- раничен или вообще невозможен из-за недостатка каких-то отдельных компонентов питания или же присутствия ингибиторов. Запасные веще- ства содержатся в клетках в осмотически инертной форме, т. е. не рас- творимы в воде. В условиях, благоприятных для роста, когда в этих ве- ществах возникает потребность, они снова включаются в метаболизм. Из полисахаридов в клетках микроорганизмов откладываются глико- ген, крахмал и крахмалоподобное вещество гранулоза. Запасные вещест- ва полисахариды образуются из молекул ?-D-глюкозы, которые связаны ?-1,4-гликозидными связями. Благодаря такому типу связей полиглюкоз- ные цепи не вытянуты в длину, а закручены винтообразно. Много крах- мала имеют клетки бактерий рода Nеisseria и вида Acetobacter pasteurianus. Гранулоза содержится в большом количестве в клетках бактерий рода Clostridium. Гликоген, или «животный крахмал», синтезируется у бактерий E.coli, у бактерий рода Salmonella, у бацилл, дрожжей и других микроорганизмов. Установлено, что гликоген у бактерий встречается чаще, чем крахмал. Запасные полисахариды используются микроорга- низмами в качестве источников углерода и энергии. Жиры накапливаются в виде гранул и (или) капелек, преломляющих свет по-иному, чем содержимое цитоплазмы, и поэтому хорошо разли- чимы в световом микроскопе. Запасным жироподобным веществом мно- гих бактерий (например, представителей рода Pseudomonas) является по- ли-?-гидроксимасляная кислота. Это полиэфир, растворимый в хлоро- форме и состоящий примерно из 60 остатков ?-оксибутирата. Доля этого вещества в сухой биомассе клеток может достигать 80 %. Поли-?-гид- рокси-масляная кислота является хорошим источником углерода и энер- гии. Микроорганизмы могут накапливать также триглицериды (ней- тральные жиры). Особенно много их запасается в клетках дрожжей и других грибов. Кроме того, микобактерии могут содержать до 40 % вос- ков. Полифосфаты откладываются в гранулах, называемых волютиновы- ми или метахроматиновыми зернами. Название «метахроматиновые зерна» обусловлено тем, что они вызывают характерные изменения цвета (метахромазию) некоторых красителей (метиленового синего, толуиди- нового синего). Полифосфаты играют роль фосфатных депо и источни- ков энергии. У многих бактерий, таких как пурпурные и бесцветные серобактерии, зеленые серные бактерии и других, окисляющих сульфид до сульфата, в процессе метаболизма в клетке откладывается молекулярная сера в виде шариков, сильно преломляющих свет. Количество накопляемой серы за- висит от содержания Н2S в окружающей среде. В условиях отсутствия Н2S сера, находящаяся в клетке, окисляется до . Сера служит ис- точником энергии и донором электронов. - 24 SO Специфическими запасными веществами цианобактерий являются цианофитиновые гранулы, состоящие из полипептида, в который вхо- дят аргинин и аспарагиновая кислота в эквимолярных количествах. Ос- тов молекулы полипептида построен из остатков аспарагиновой кислоты, соединенных пептидными связями, а к их ?-карбоксильным группам присоединены остатки аргинина. Цианофитиновые гранулы служат ре- зервом азота, который используется цианобактериями при его недостатке в среде. |

biology10-11.ucoz.org |

Следующие статьи

- Новые визуальные навыки. Новые методы лечения глазных заболеваний. Новый метод Концентрация на звездах.

- Избавление от шлаков. Изменения органа зрения при заболеваниях центральной нервной системы . Изменения органа зрения при общих заболеваниях организма.

- Дистрофия роговицы эндотелиальная. Дифтерия органа зрения. Диффузные воспалительные заболевания соединительной ткани и сосудов .

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Претензии при заказе лимузинов

Претензии при заказе лимузинов  Макияж глаз если не видно верхнего века

Макияж глаз если не видно верхнего века  Глазная клиника в ростове на дону сокол лечение катаракты стоимость

Глазная клиника в ростове на дону сокол лечение катаракты стоимость  Лазерная коррекция зрения катаракта

Лазерная коррекция зрения катаракта  Ланком подводка для глаз купить

Ланком подводка для глаз купить  Почему болят суставы? Как избавиться от болей в связках и суставах

Почему болят суставы? Как избавиться от болей в связках и суставах