Осложненная увеальная катаракта

Осложненные катаракты

К осложненным (cataracta complicate) относятся катаракты, развивающиеся при (или после) воспалительных и дистрофических процессах в глазном яблоке (увеи- ты, глаукома, высокая близорукость и др.).

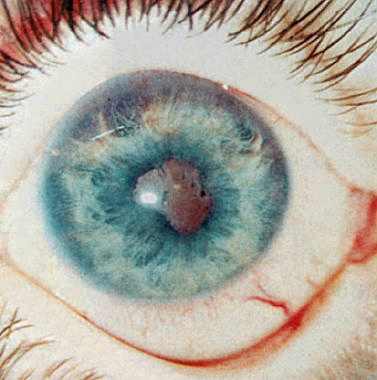

Увеальная катаракта. Эта форма катаракты развивается при воспалительных процессах сосудистого тракта. Прогрессирует медленно. Возникновению увеальной катаракты нередко предшествует образование задних си- нехий, соединительнотканной пленки в области зрачка, которая нарастает на переднюю капсулу хрусталика. Часто встречается чашеобразная катаракта, признаки увеита при ней могут быть неясны, стерты.

Катаракта при глаукоме. При глаукоме катаракта может развиться в результате нарушения обменных процессов в глазу. Она наблюдается в различных стадиях глаукомы, наиболее часто при абсолютной глаукоме, когда имеются глубокие нарушения внутриглазного обмена. Глаукоме может сопутствовать и обычная старческая катаракта. Вместе с тем глаукома (вторичная) может развиться в глазу с катарактой в результате набухания хрусталика и механического сдавливания путей оттока внутриглазной жидкости.

Миопическая катаракта. Эта катаракта возникает при высокой прогрессирующей близорукости, развивается очень медленно в форме ядерной, иногда черной, катаракты. Помутнения могут локализоваться в задних кортикальных слоях в форме чаши (чашеобразная катаракта).

Гетерохромическая катаракта Фукса. К осложненным катарактам относят и гетерохромическую катаракту Фукса: в радужке появляются обесцвеченные атрофические очаги в строме, на задней поверхности роговицы боль-

шое количество преципитатов. Йногда развивается Вторичная глаукома.

Лечение осложненных катаракт заключается в мероприятиях, направленных против основного заболевания, и в использовании средств, применяемых при старческой катаракте (вплоть до хирургического вмешательства) .

Осложнения увеитов

Правильное и своевременное лечение иридоциклита приводит к полному или почти полному выздоровлению. Задний увеит также может заканчиваться сравнительно благополучно, за исключением центральных хориоидитов (макулитов), после которых почти всегда в той или иной степени снижается острота зрения.

Как передние, так и задние увеиты нередко сопровождаются осложнениями, которые могут вести к тяжелым последствиям вплоть до слепоты.

Помутнение хрусталика - осложненная катаракта - нередкое осложнение как передних, так и задних увеитов. Главными патогенетическими факторами, способствующими развитию осложненной катаракты при увеитах, являются нарушение питания хрусталика, действие токсинов, изменения в эпителии хрусталика. Обычно помутнения возникают сначала в заднем отделе хрусталика. Постепенно мутнеют и другие его отделы, что приводит к развитию полной или почти полностью осложненной катаракты.

К наиболее серьезным осложнениям передних увеитов следует отнести вторичную глаукому. Патогенез вторичной увеальной глаукомы многообразен. Кроме очевидных факторов (заращение зрачка), ведущих к повышению внутриглазного давления, можно назвать и другие возможные причины развития вторичной глаукомы: увеличение продукции внутриглазной жидкости, затруднение оттока в углу передней камеры вследствие отека корнеосклеральной трабекулы, экссудации и отложения избыточного пигмента, а позднее - образование гониосинехий и др.

При хориоидитах внутриглазное давление, как правило, не повышается. При неблагоприятном течении переднего увеита или панувеита в ряде случаев внутриглазное давление снижается, что является особенно губительным для глаза. Причиной внутриглазной гипотензии считают глубокие дистрофические процессы в ресничном теле - угнетение функции ресничного эпителия и как следствие этого уменьшение продукции внутриглазной жидкости. В тяжелых случаях вслед за гипотензией развивается субатрофия, а затем атрофия глазного яблока.

Очень серьезные осложнения могут наблюдаться в сетчатке и зрительном нерве. Чаще они развиваются при заднем увейте, но могут быть отмечены и при переднем увейте. В сетчатке возникают явления застоя и экссудации, мелкие и более крупные кровоизлияния. Воспалительная экссудация в сетчатке может быть настолько значительной, что развивается картина экссудативной отслойки сетчатки. При грубом швартообразовании в стекловидном теле отслойка сетчатки может носить тракционный характер.

Что касается зрительного нерва, то в нем на почве увеита может возникнуть воспаление диска (неврит). При длительной гипотензии могут наблюдаться явления застойного диска без заметного снижения зрительных функций.

Тяжелым осложнением переднего увеита следует считать лентовидную дегенерацию роговицы. Чаще она развивается на почве хронического длительно текущего увеита (при болезни Стилла, симпатической офтальмии и др.).

A. Бoчкapeвa и др.

Разработка и исследование методов и средств прогнозирования и управления комбинированной терапией послеоперационного периода при различных видах осложненной катаракты

Во второй подгруппе, состоящей из 12 пациентов с осложненной увеальной катарактой, на фоне традиционной предоперационной подготовки наблюдался послеоперационный иридоциклит у 3-х пациентов, ЭВР отмечалась в 2-х случаях, и макулярный отек имел место так же в 2-х случаях.

Со стороны клеточного иммунитета продолжалось снижение Т-лимфоцитов и Т-хелперов.

Отмечался некоторый рост В-лимфоцитов с повышенным образованием IgG и IgA и достоверным увеличением IgМ (Р<0,05).

При исследовании данной подгруппы наблюдалось увеличение МДА крови, некоторое снижение МДА слезы и SH-групп крови по сравнению с исходными показателями, но достоверно не отличались от них.

Результаты корреляционного анализа.

Для установления возможной взаимосвязи между состоянием ПОЛ, иммунного статуса и течением послеоперационного периода после экстракции катаракты, нами изучен ряд корреляционных взаимоотношений между показателями клеточного и гуморального иммунитета, состоянием ПОЛ и количеством осложнений, развившихся в интра- и послеоперационном

У пациентов в диабетической группе содержание Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, В-клеток и IgM отрицательно коррелировало с показателями ПОЛ (наибольший R = 0,44 при исследовании зависимости с МДА крови и слезы) и положительно с содержанием IgG и IgA (R=0,32-0,5). Уровень МДА в крови и слезе, количество SH-групп прямо коррелировали с количеством послеоперационных осложнений (наибольший R = 0,3-0,5 при исследовании зависимости с количеством случаев гифемы, ЭВР, макулярного отека). Выявлена отрицательная корреляционная зависимость между содержанием Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, В-клеток и IgM с количеством послеоперационных осложнений и положительная корреляционная зависимость между содержанием IgG и IgA также с количеством послеоперационных осложнений (R=0,3-0,5).

При исследовании группы с осложненной миопической катарактой выявлена отрицательная корреляционная зависимость между содержанием Т-лимфоцитов, Т-хелперов, IgM и показателями ПОЛ (R=0,32-0,48). Аналогично коррелировали данные показатели иммунитета и с количеством осложнений (гифема, макулярный отек, ЭВР), возникших при экстракции миопической катаракты. Положительную корреляционную зависимость изменений показателей перекисного окисления липидов и количества осложнений мы наблюдали в послеоперационном периоде (R=0,23-0,48).

В группе с осложненной увеальной катарактой отмечается отрицательная корреляционная зависимость между количеством послеоперационных осложнений (иридоциклит и ЭВР) и иммунологическими показателями (Т-лимфоциты, Т-хелперы, Т-супрессоры, В-лимфоциты и IgM) и положительная корреляционная зависимость с IgG и IgA (R=0,28-0,48), с показателями перекисного окисления липидов также наблюдается положительная корреляционная связь.

Отрицательная корреляционная связь выявилась между показателями ПОЛ (особенно ярко с МДА слезы) и содержанием Т-лимфоцитов, Т-хелперов, Т-супрессоров, В-клеток и IgM, а положительная - с содержанием IgG и IgA (R=0,32-0,5).

При расчете степени относительного риска развития интра- и послеоперационных осложнений при экстракции различных видов осложненной катаракты, мы получили следующие результаты: наибольший риск развития осложнений при экстракции осложненной диабетической катаракты, составляют гифема, в меньшей степени – макулярный отек и ЭВР, наименьшую угрозу представляет иридоциклит.

При миопической катаракте наиболее вероятна степень развития в послеоперационном периоде макулярного отека и гифемы, в меньшей степени – ЭВР, еще менее возможным представляется возникновение иридоциклита. При увеальной катаракте наибольшую угрозу представляет развитие послеоперационного иридоциклита, ЭВР и макулярного отека, в гораздо меньшей степени возможно возникновение гифемы.

Все проведенные исследования позволили выработать алгоритм прогнозирования риска развития осложнений при ФЭК катаракты и их профилактики (рис. 3)

Рис. 3. Алгоритм прогнозирования риска развития осложнений при ФЭК катаракты и их профилактики.

1. Большинство осложнений возникающих, в интра- и послеоперационном периоде у исследуемых больных, протекают на фоне различной степени выраженности вторичной иммунологической недостаточности. Выявлена Т-лимфопения с дефицитом Т-хелперов и небольшим снижением Т-супрессорного звена, что, как следствие, приводит к дисбалансу хелперно-супрессорного соотношения и снижению индекса CD4/CD8. Со стороны гуморального иммунитета - снижение содержания В-лимфоцитов в периферической крови и дисиммуноглобулинемия.

В послеоперационном периоде в группе с применением предложенной нами предоперационной подготовкой наблюдалась нормализация исследуемых показателей, а в группе с традиционной подготовкой, достоверных изменений в исследуемых показателях не наблюдалось.

2. Изучены показатели ПОЛ слезы и крови больных с различными видами осложненной катаракты. В предоперационном периоде в исследуемых группах наблюдались достоверно более высокие цифры содержания МДА крови и слезы и сульфгидрильных групп крови по сравнению с контрольной группой, в послеоперационном периоде на фоне предложенной нами предоперационной подготовки удалось достичь их достоверного снижения.

3. Установлена корреляционная зависимость отклонений в иммунологическом и биохимическом статусе пациентов с развившимися осложнениями в ходе операции и в послеоперационном периоде (R=0,28-0,5).

4. При сравнении традиционной предоперационной подготовки и предложенной оригинальной методики установлено, что предложенная нами методика предоперационной подготовки позволяет снизить количество послеоперационных осложнений и улучшить визуальные исходы.

5. Разработан алгоритм комбинированной терапии в предоперационном периоде при различных видах осложненной катаракт.

Основные результаты диссертации. опубликованы

в следующих работах

Публикации в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ

Щепетнева М.А. Современный алгоритм клинико-инструментального обследования и лечения при осложненной катаракте / М. А. Щепетнева, Л. А. Филина // Системный анализ и управление в биомедицинских системах. Москва, 2007. Т.6, № 1, с. 152-153.

Щепетнева М.А. Клинико-иммунологические исследования при осложненной увеальной катаракте / М. А. Щепетнева, Л. А. Филина // Журнал теоретической и практической медицины: спец. вып. Офтальмология. - 2005. - Т. 3, № 3. - С. 38-39.

Щепетнева М.А. К вопросу лечения экологически обусловленной осложненной диабетической катаракты / М. А. Щепетнева, Л. А. Филина, И. В. Попова // Современный взгляд на проблемы восстановительного лечения. сб. тр. юбил. науч.-практ. конф. - Воронеж, 2006. - С. 133-134.

Щепетнева М.А. Клиническая эффективность применения даприла [лизиноприла) при диабетической ретинопатии в сочетании с артериальной гипертензией [АГ) / М. А. Щепетнева, Л. А. Филина // Микролекци, тезисы докладов, стенограммы дискуссий II Всероссийский семинар – «Круглый стол» «МАКУЛА- 2006». Ростов-на-Дону, 2006, с. 397-398.

Щепетнева М.А. Реабилитация больных после факоэмульсификации при осложненной диабетической катаракте / М. А. Щепетнева, Л. А. Филина // Сборник научных статей по материалам научно-практической конференции «Сахарный диабет и глаз» и сателитного симпозиума «Новые диагностические технологии и тенденции лечения эндокринной офтальмопатии».- Москва, 2006, с. 284-287.

Ковалевская М.А. Клинико-биохимические исследования при различных формах осложненной катаракты /М.А. Ковалевская, М. А. Щепетнева, Л. А. Филина // Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья, Воронеж, ( II квартал) 2007, № 28, с. 15-20.

Ковалевская М.А. Эффективность предоперационной подготовки при факоэмульсификации осложненной увеальной катаракты / М.А. Ковалевская, М. А. Щепетнева, Л. А. Филина // Современные технологии катарактальной и рефракционной хирургии – 2007: Сб. науч. Статей …

ОСЛОЖНЕННАЯ КАТАРАКТА

Усиление процессов ПОЛ

Профилактика осложнений

Высокий риск развития послеоперационных осложнений

Низкий риск развития осложнений

Нормальные процессы ПОЛ

Плюс к традиционной подготовке:

Имплантация МИОЛ-2 (градиол-23) при разрыве задней капсулы хрусталика

С.Н.Писаренко, Подольская городская клиническая больница

Во всем мире наиболее оптимальным методом коррекции афакии является интраокулярная коррекция, при этом более физиологичным и менее травматичным является имплантация интраокулярной линзы (ИОЛ) в капсульный мешок [1, 5, 6]. В процессе экстракции катаракты нередко возникает осложнение в виде разрыва задней капсулы хрусталика, выпадения стекловидного тела, что в ряде случаев осложняет возможность имплантировать заднекамерную модель ИОЛ, вызывает развитие серьезных послеоперационных осложнений [2-4, 6].

Дистрофические изменения капсулы и волокон цинновой связки хрусталика при перезревании катаракты, псевдоэксфолиативном синдроме и пигментном ретините, наличие задних синехий и сращений между задней капсулой и стекловидным телом при травматической и увеальной катарактах увеличивают риск разрыва задней капсулы и выпадения стекловидного тела. Во время операции эти осложнения чаще возникают во время аспирации-ирригации периферических хрусталиковых масс и при удалении ядра и имплантации ИОЛ. Малюгин Б.Э. с соавт. (2002, 2003) предложили в качестве опоры для ИОЛ при разрыве задней капсулы использовать края переднего капсулорексиса.

Предложены модели ИОЛ с различным дизайном опорных элементов, которые имплантируются с захватом края капсулорексиса по типу скрепки.

Цель настоящей работы - оценить результаты имплантации МИОЛ-2 (градиол-23) при разрыве задней капсулы хрусталика.

Материал и методы

Для имплантации использовалась МИОЛ-2(градиол-23), «Репер-НН», Россия. Линза изготовлена из эластичного высококачественного пространственно-сшитого полимера. Конструкция ИОЛ монолитная, двояковыпуклая с 4 замкнутыми гаптическими элементами. Состоит из внутреннего и наружного оптических компонентов. Оптическая часть линзы имеет диаметр 6,0 мм. Общий диаметр линзы 10,75 мм. Мультифокальность линзы обеспечивается разницей рефракционных индексов внутреннего и наружного компонентов.

За период 2007-2009 год имплантировано 9 линз у 7 пациентов с сочетанием осложненной катаракты и первичной открытоугольной глаукомой с компенсированным внутриглазным давлением (ВГД). У 2 пациентов имплантация была выполнена на оба глаза. Среди пациентов было 5 женщин и 2 мужчин в возрасте от 58 до 81 года. ФЭ проводили тоннельным роговичным разрезом на факоэмульсификаторе CataRehxST, с использованием вискоэластиков Provisc и Viscoat (Alcon). Применялась внутрикапсульная инжекторная методика имплантации ИОЛ. Предоперационное и послеоперационное обследование включали в себя общепринятые клинические исследования: визометрию, тонометрию, биомикроскопию, гониоскопию, А- и В-сканирование. Для оценки функциональных и органических изменений сетчатки и зрительного нерва использовали измерение порога электрической чувствительности и электрическую лабильность. Всем пациентам в качестве подготовки к операции назначали местную гипотензивную и противовоспалительную терапию.

Результаты и обсуждение

В двух случаях наблюдался разрыв задней капсулы хрусталика во время аспирации-ирригации периферических хрусталиковых масс. Остальные операции прошли без осложнений. В послеоперационном периоде всем больным назначали местно инстилляции антибиотиков и противовоспалительных средств.

В одном случае разрыва задней капсулы хрусталика наблюдался пролапс стекловидного тела в переднюю камеру. Пролапс был устранен тампонадой отверстия вискоэластиком. В другом случае наблюдался обширный разрыв задней капсулы и выпадение стекловидного тела в переднюю камеру и операционную рану. В данном случае операция была дополнена передней витрэктомией с тщательным контролем полноты удаления волокон из передней камеры и базальной иридэктомией. Попарное размещение гаптических элементов данной конструкции ИОЛ позволило осуществить фиксацию путем захвата переднего и заднего листка капсулы между гаптическими элементами. Положение ИОЛ стабилизировалось за счет того, что один гаптический элемент находился кпереди от листка капсулы, а второй- кзади от него. Зрачок принял правильную круглую форму.

В раннем послеоперационном периоде экссудативной реакции не наблюдалось. Острота зрения вдаль составила от 0,5 до 1,0. Острота зрения вблизи без коррекции составила 0,4-1,0. ВГД после хирургического вмешательства составило в среднем 18,0 мм рт. ст. У двух пациентов наблюдалась реактивная гипертензия и у одного- гипотония. Осложнения купировались в течение 2-3 дней назначением стандартной послеоперационной терапии.

Через 12 месяцев после операции. в случаях крепления ИОЛ за края капсулорексиса, наблюдалась ее правильная центрация. Все прооперированные больные субъективно были удовлетворены визуальным исходом операции и не нуждались в очках для дали. Трое пациентов пользовались незначительной очковой коррекцией для чтения. Выводы

Имплантация МИОЛ-2(градиол-23)может быть предпочтительна у пациентов с дистрофическими изменениями капсулы и волокон цинновой связки катарактального хрусталика, псевдоэксфолиативном синдроме, когда в ходе операции имеется риск разрыва задней капсулы и выпадения стекловидного тела. Попарное расположение гаптических элементов данной конструкции ИОЛ позволяет осуществить фиксацию путем захвата листка капсулы между гаптическими элементами. Надежная фиксация ИОЛ в глазу предрасполагает к ее самоцентрации, отсутствию контакта с реактивными структурами глаза и быстрому восстановлению его клинико-функциональных параметров.

1. Буратто Л. Хирургия катаракты.- Fabiano Editore, 1999.- 474 с.

2. Краснов М.Л. Беляев В.С. Руководство по глазной хирургии.- М.:Медицина, 1988.- 624 с.

3. Красновид Т.А. Общие закономерности и прогнозирование динамики развития сенильной катаракты. Патогенетические предпосылки развития осложнений (клинико-экспериментальные исследования): Дис. д-ра мед. наук.- Одесса, 1995.- 251 с.

4. Петруня А.М. Пантелеев Г.В. Иммунные механизмы развития экссудативных реакций на ИОЛ и их коррекция у больных с возрастными катарактами // Офтальмохирургия.- 1995.- №3.- С. 53-57.

5. Сергиенко Н.М. Интраокулярная коррекция.- Киев: Здоровья, 1990.-128 с.

6. Федоров С.Н. Егорова Э.В. Ошибки и осложнения при имплантации искусственного хрусталика.- М. Изд-во МНТК << Микрохирургия глаза>>, 1992.- 244 с.

Показания к экстракции катаракты

Достижения современной микрохирургической техники экстракции катаракты позволили пересмотреть вопрос о показаниях к этой операции. Степень зрелости катаракты не имеет решающего значения. В настоящее время основным показанием к экстракции катаракты следует считать невозможность заниматься привычной для больного зрительной работой на производстве или в быту. Варианты этой ситуации весьма разнообразны у представителей разных профессий, в связи с чем при выборе момента направления на операцию должно учитываться мнение больного. Как и В. В. Шмелева (1981), мы полагаем, что показанием к операции при двусторонней катаракте чаще всего может считаться острота зрения на лучшем глазу 0,3—0,4, когда появляются затруднения при чтении. Отсутствие правильной проекции не должно являться противопоказанием к операции. Опыт нашей клиники и данные литературы показывают, что в таких случаях нередко можно рассчитывать на визуальный эффект.

В прогнозировании функциональных исходов экстракции катаракты наряду с данными электрофизиологических исследований целесообразно учитывать результаты некоторых энтопических феноменов, которые свидетельствуют о функциональном состоянии сетчатой оболочки и зрительного нерва. По данным Н. Н.Пивоварова (1974), наличие при аутофтальмоскопии макулярной «шагрени», т. е. мелкоточечной зернистости, обычно гарантирует высокую остроту зрения (более 0,5) в случае неосложненного течения операции. Как и Н. Н. Пивоваров, мы можем отметить, что при полном отсутствии механофосфеиа или его выпадении хотя бы в одном квадранте можно предполагать сужение поля зрения у больного с катарактой. Проведение этого исследования, а также лазерного метода определения ретинальной остроты зрения (РОЗ), описанного Р. А. Гундоровой (1981), особенно ценно при наличии у больного с катарактой глаукомы или других заболеваний, снижающих зрительные функции.

При наличии катаракты на одном глазу операция показана, если больному по роду работы требуется бинокулярное зрение или выявляется набухание катаракты с гипертензией. В таких случаях целесообразна имплантация искусственного хрусталика или назначение контактных линз, анизэйконических очков. Мы не разделяем выжидательной точки зрения некоторых офтальмологов и оперируем катаракту на единственном глазу, не дожидаясь ее перезревания, так как это может привести к факолитической глаукоме.

В связи с тем что микрохирургическая техника позволяет выполнить операцию максимально щадяще и с меньшим количеством осложнений, мы по показаниям производим микрокриофакию одновременно на обоих глазах. Об удовлетворительных результатах одновременной экстракции катаракты сообщают П. Н. Барабышев (1930), А. М. Водовозов (1973), С. Н. Орлова, С. П. Чехова, С. М. Пятин (1977), J. Derer (1935), P. Suchting (1973), J. М. Aznarez-Cocho и соавт. (1977), D. В. Ezra, М. С. Chirambo (1978). В прошлом опасность неудачного исхода таких операций на обоих глазах заставляла многих офтальмологов выступать против этой тактики. Показанием к двусторонней одномоментной микрокриофакии, как и А. М. Водовозов (1973), мы считаем практическую слепоту обоих глаз (острота зрения ниже 0,04) независимо от степени зрелости катаракты. К противопоказаниям относим осложненные катаракты или наличие одновременно глаукомы даже на одном глазу.

Показания и противопоказания к интракапсулярной экстракции хрусталика, на наш взгляд, наиболее полно определены. J. Barraquer и соавг. в книге «Хирургия переднего отдела глаза» (1971), которые мы приводим с некоторыми изменениями.

Показаниями к интракапсулярной экстракции катаракты являются: 1) односторонняя старческая катаракта, особенно при ее набухании с гипертензией; 2) катаракта единственного глаза; 3) двусторонняя возрастная катаракта любой степени зрелости; 4) диабетическая катаракта; 5) катаракта в глаукоматозном глазу, в том числе после антиглаукоматозных операций; 6) увеальная катаракта; 7) катаракта при миопии; 8) другие виды осложненных катаракт в возрасте старше 20 лет; 9) катаракта после кератопластики; 10) злокачественная глаукома. не поддающаяся медикаментозному лечению или отсасыванию жидкой части стекловидного тела; 11) подвывих и вывих хрусталика в стекловидное тело, 12) вывих хрусталика в переднюю-камеру глаза; 13) наличие в хрусталике ранее не удаленного магнитного или амагнитного инородного тела; 14) травматическая катаракта у лиц старше 50 лет; 15) аномальные формы хрусталика; 16) факогенная глаукома; 17) необходимость исследования глазного дна при сопутствующих заболеваниях, требующих лечения под контролем офтальмоскопии или лазерами (диабетическая ретинопатия, отслойка сетчатой оболочки); 18) необходимость витреофагии при катаракте. Последние четыре показания устанавливает В. В. Шмелева (1981). В большинство указанных случаев (кроме вывиха хрусталика в стекловидное тело), особенно лицам в возрасте старше 55—60 лет. мы считаем наиболее показанной микрокриофакию.

Противопоказаниями к интракапсулярной экстракции катаракты служат: 1) детская и врожденная катаракта; 2) мембранозная травматическая катаракта; 3) вторичная катаракта; 4) катаракта при первичной гипоплазии стекловидного тела; 5) катаракта при отслойке сетчатой оболочки; 6) случаи катаракты, когда на одном глазу интракапсулярная экстракция закончилась неудачей, которую трудно или невозможно предупредить при выполнении операции на втором глазу; 7) катаракта с грубыми задними синехиями на единственном глазу.

Нельзя не согласиться с А. А. Бочкаревой (1975, 1982) в том, что при зрелой катаракте у беспокойных больных, больных тяжелыми соматическими заболеваниями, с ослабленной регенерацией, при стойко высоком артериальном давлении, бурой и черной катаракте, сопровождающих осложненную миопию, у лиц с единственным глазом, когда операция на втором глазу завершилась отслойкой сетчатки или экспульсивным кровотечением, целесообразно предпочесть экстракапсулярную экстракцию. Правда, как мы отмечали в главе II, показания к применению экстракапсулярной методики в последнее время расширены. Высокую осложненную близорукость и наличие кистозной дистрофии сетчатой оболочки также можно считать противопоказаниями к криофакии [Петруня С. П. 1976].

Источники:

, , , ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Вечерний макияж для глаз с опущенными уголками

Вечерний макияж для глаз с опущенными уголками  Лапароскопическая резекция при пилоростенозе

Лапароскопическая резекция при пилоростенозе  Идеи для макияжа голубых глаз фото

Идеи для макияжа голубых глаз фото  Лазерное удаление катаракты минск

Лазерное удаление катаракты минск