Классификационные признаки некоторых заболеваний и повреждений органа зрения

Классификационные признаки некоторых заболеваний и повреждений органа зрения.

Симптомы атеросклероза церебральных артерий связаны с развитием дисфункции некоторых участков мозга, либо ослаблением мозговой деятельности в целом. Наиболее характерными проявлениями этого заболевания являются:

Еще советуем:Операция при аневризме сосудов головного мозга

При развитии микроинсультов возможно присоединение очаговой симптоматики (парезы, параличи, афазия и т.д.).

Диагностика

Согласно МКБ 10 диагноз церебрального атеросклероза можно поставить только после проведения ряда обследований:

Лечение

Лечение церебрального атеросклероза может быть медикаментозным или хирургическим, однако в обоих случаях необходимо придерживаться особого поведения и режима:

Среди медикаментозных препаратов для лечения атеросклероза мозговых артерий используют следующие классы:

Стенозирующий церебральный атеросклероз в большинстве случаев является показанием для оперативного лечения. Вмешательство можно выполнять традиционным открытым способом. При этом чаще всего проводят операцию на внечерепных артериях (внутренняя и общая сонная, чревный ствол). Через разрез на шее доктор вскрывает пораженный участок и удаляет атеросклеротическую бляшку вместе с внутренней оболочной сосуда (эндартерэктомия). Далее накладывается сосудистый и кожный шов, а в ране на сутки оставляется небольшой дренаж. Чтобы избежать возможных осложнений манипуляцию проводят под контролем УЗДГ сосудов мозга. Если речь идет о протяженном стенозе, то выполняют протезирование этого участка при помощи специально гофрированной трубки.

Эндартерэктомию выполняют при сужении просвета на 70% в случае высокого риска развития инсультаТакже для лечения церебрального атеросклероза можно использовать и специальные стенты и баллоны, которые вводятся в просвет сосудов при помощи катетеров. При этом манипуляцию можно выполнять как на внемозговых, так и на внутримозговых артериях достаточного диаметра (более 2 мм). Раздувая баллон в месте сужения, доктор раздавливает атеросклеротическую бляшку. Затем на этом участке устанавливают стент, который будет препятствовать дальнейшему сужению просвета артерии. Всем пациентам после такого вмешательства показан прием клопидогреля в течение как минимум года, в противном случае возрастает риск тромбоза стента и развития ишемического инсульта.

Атеросклероз является системным процессом, однако в некоторых случаях происходит преимущественное поражение сосудов головного мозга. При этом нарушается кровоснабжение центральной нервной системы, а нейроны постепенно разрушаются. Это приводит к дисфункции головного мозга и развитию общей неврологической симптоматики. Чаще всего страдает память и внимание пациента, могут также появляться головные боли и снижение слуха. Если же на поврежденной поверхности атеросклеротической бляшки образуется тромб, то разовьется типичный ишемический инсульт. Лечение церебрального атеросклероза зависит от степени сужения просвета артерии и может быть медикаментозным или хирургическим.

serdec.ruКлассификация глаукомы.

Первичная (ранняя) врожденная глаукома (ПВГ). Раннюю ПВГ (гидрофтальм) диагностируют в 80 % всех случаев врожденной глаукомы. Чаще всего заболевание проявляется на первом году жизни ребенка. ПВГ — наследственное (рецессивное) заболевание, возможны и спорадические случаи.

Патогенез ПВГ заключается в задержке развития и дифференцирования УПК и дренажной системы глаза. Гониодисгенез проявляется в переднем прикреплении корня радужки, чрезмерном развитии гребенчатой связки, частичном сохранении мезодермальной ткани в бухте угла и эндотелиальной мембраны на внутренней поверхности ТА.

Повышенное ВГД приводит к постепенному растяжению оболочек глаза, особенно роговицы. Диаметр роговицы увеличивается до 12 мм и больше, уменьшается ее толщина и увеличивается радиус кривизны. Растяжение роговицы часто сопровождается отеком стромы и эпителия, разрывами десцеметовой оболочки. Изменения роговицы служат причиной появления у ребенка светобоязни, слезотечения и гиперемии глаза. Для ПВГ характерны углубление передней камеры и атрофия стромы радужки. Экскавация ДЗН развивается быстро, но вначале она обратима и уменьшается при снижении ВГД. В поздней стадии болезни глаз и особенно роговица значительно увеличены в размерах, роговичный лимб растянут, роговица мутная, проросшая сосудами ("бычий глаз" — buphtalm). В дальнейшем возможно образование перфорирующей язвы роговицы с исходом во фтизис глаза.

Диагностика ранней ПВГ основана на учете клинических симптомов, описанных выше. Дифференциальную диагностику проводят с мегалокорнеа. В отличие от ПВГ при мега-локорнеа отсутствуют светобоязнь и слезотечение, роговица увеличена, но прозрачна, лимб не растянут, не отмечается повышения ВГД и изменений ДЗН.

Инфантильная врожденная глаукома (ИВГ). ИВГ возникает в возрасте 3—10 лет. Характер наследования и патомеханизм повышения ВГД такие же, как при ранней ПВГ. Клинические симптомы ИВГ существенно отличаются от проявлений ранней ПВГ. Роговица и глазное яблоко имеют нормальные размеры, отсутствуют светобоязнь, слезотечение и все симптомы, обусловливаемые растяжением и отеком роговицы. При гониоскопии обнаруживают симптомы дисгенеза УПК. Отмечаются характерные для глаукомы изменения ДЗН, размеры и глубина экскавации диска могут уменьшаться при нормализации ВГД.

Ювенильная глаукома (ЮГ). ЮГ возникает в возрасте 11—34 лет, часто сочетается с миопической рефракцией. Характер наследования связан с изменениями в 1-й хромосоме и TIGR. Повышение ВГД обусловлено недоразвитием или поражением трабекулярной ткани. Симптомы заболевания такие же, как при первичной открытоугольной глаукоме (ПОУГ).

Сочетанная врожденная глаукома (СВГ). СВГ имеет много общего с ПВГ. В большинстве случаев она также развивается вследствие дисгенеза УПК. Особенно часто врожденная глаукома сочетается с микрокорнеа, аниридией, мезодермальным дисгенезом, факоматозами, синдромами Марфана и Маркезани, а также с синдромами, вызванными внутриутробным инфицированием вирусом краснухи.

Вторичная врожденная глаукома (ВВГ). Наиболее частыми причинами ВВГ являются ретинобластомы, ретролентальная фиброплазия, ювенильная ксантогранулема, травмы и увеиты. Ретинобластомы и ретролентальная фиброплазия вызывают смещение кпереди иридохрусталиковой диафрагмы и возникновение закрытоугольной глаукомы. При ювенильной ксантогранулеме в радужке откладывается желтоватый пигмент. Глаукома может быть следствием внутриглазных кровоизлияний. Механизм возникновения ВВГ при травмах глаза и увеитах такой же, как при аналогичных поражениях у взрослых. Основное отличие в клинической картине и течении болезни заключается в тенденции к увеличению размеров глазного яблока и роговицы у детей в возрасте до 3 лет.

Лечение. Лекарственное лечение врожденной глаукомы малоэффективно. Предпочтение отдают хирургическому лечению. В ранней стадии болезни при открытом УПК чаще производят гонио- или трабекулотомию. В поздних стадиях более эффективны фистулизирующие операции и деструктивные вмешательства на ресничном теле.

Прогноз удовлетворительный, но только при своевременном выполнении оперативного вмешательства. Зрение сохраняется в течение всей жизни у 75 % больных, которым операция была произведена в начальной стадии болезни, и только у 15—20 % поздно прооперированных больных.

glazamed.ruОсновных вида глаукомы — это врожденная, первичная и вторичная.

Врожденная глаукома — генетически детерминированная, первичная врожденная глаукома, может быть вызвана заболеваниями или травмами плода в период эмбрионального развития или в процессе родов. Повышенное внутриглазное давление у ребенка может быть обнаружено при рождении, развиться в первые недели, месяцы, но иногда и через несколько лет после рождения.

Врожденную глаукому классифицируют на первичную, сочетанную и вторичную. В зависимости от возраста ребенка различают раннюю врожденную глаукому, возникающую в первые три года жизни, инфантильную и ювенильную глаукому, которая проявляется позднее, в детском или юношеском возрасте. Первичная ранняя врожденная глаукома диагностируется в 80 % случаев врожденной глаукомы. Чаще заболевание проявляется на первом году жизни ребенка. Как правило, поражаются оба глаза, но в разной степени. У мальчиков встречается чаще, чем у девочек.

Заболевание связано с наследственностью. За развитие глаза отвечают определенные гены, мутация, включая глаукому и другие генетические дефекты. Но у детей могут наблюдаться и спорадические случаи, не имеющие наследственной предрасположенности к развитию врожденной глаукомы.

Повышение внутриглазного давления вызвано нарушением формирования угла передней камеры и трабекулярной сети при внутриутробном развитии, поэтому у таких детей нарушается отток водянистой влаги, что способствует внутриглазному давлению.

В зависимости от уровня внутриглазного давления рано или поздно, т. е. в течение недель, месяцев и даже лет, развиваются глаукомные поражения. Механизм их развития такой же, как у взрослых, но у детей наблюдается увеличение размеров глазных яблок, обусловленное большей растяжимостью склеры. Растяжению подвержена также роговица, что может приводить к небольшим разрывам, которые вызывают помутнение роговицы. Это может пройти при снижении внутриглазного давления. В результате поражения зрительного нерва или помутнения роговицы у детей с врожденной глаукомой наблюдаются нарушения зрения.

Врожденной глаукомы можно заподозрить при наличии у детей специфических признаков и симптомов — это увеличенные в размерах глаза, отмечаются интенсивное слезотечение, светобоязнь, гиперемия склеры

Инфантильная врожденная — детская глаукома возникает в возрасте 3—10 лет. Причина повышения внутриглазного давления в основном та же, что при врожденной глаукоме. Однако это происходит позже, так как угол передней камеры более сформирован, чем при врожденной глаукоме, и отток водянистой влаги нормальный, поэтому внутриглазное давление может быть нормальным в течение первых лет жизни и только позднее начнет постепенно повышаться. Имеются некоторые клинические отличия инфантильной врожденной глаукомы от первичной врожденной глаукомы. Роговица и глазное яблоко нормальных размеров, отсутствуют такие симптомы, как слезотечение, светобоязнь и помутнение роговицы. Этот тип глаукомы диагностируется при обычном обследовании или когда ребенок обследуется прицельно в связи с наличием глаукомы в роду. У некоторых детей глаукома сопровождается нарушениями зрения и страбизмом (косоглазием). Как правило, дети имеют нормальное кровообращение, поэтому прогноз их заболевания благоприятный при условии возвращения внутриглазного давления к нормальным показателям.

При ювенильной глаукоме повышение внутриглазного давления происходит в старшем детском или юношеском возрасте, часто является наследственным и сочетается с миопией. Повышение внутриглазного давления обусловлено недоразвитием угла передней камеры и трабекулярной ткани. Симптомы заболевания и методы лечения такие же, как и при открытоугольной первичной глаукоме у взрослых пациентов. Дети могут страдать и другими формами глаукомы, например вторичной глаукомой в результате травмы или воспаления.

Сочетанием врожденная глаукома. Сочетанная врожденная глаукома имеет много общего с первичной врожденной глаукомой. Она развивается вследствие недоразвития угла передней камеры и дренажной системы глаза. Врожденная глаукома часто сочетается с микрокорнеа, ангидрией, синдромами Морфана и Маркезани, а также с синдромами, вызванными внутриутробным инфицированием вирусом краснухи.

Причинами вторичной врожденной глаукомы являются травмы и увеиты, ретинобластомы, ювенильная ксантогранулема, внутриглазные кровоизлияния. При ретинобластомах и фиброплазиях возникают закрытоугольная глаукома и смещение кпереди иридохрусталиковой диафрагмы. При ювенильной ксантогранулеме в радужке откалывается желтоватый пигмент.

На Всесоюзном съезде по глаукоме в 1952 г была принята классификация, предложенная профессором Б. Л. Поляком. В этой классификации отражены основные клинические формы глаукомы, динамика процесса — состояние функции глаза и степень компенсации внутриглазного давления.

Формы: застойная и простая глаукома.

Стадии: начальная, развитая, далеко зашедшая, почти абсолютная и абсолютная.

По степени компенсации: компенсированная, субкомпенсированная, некомпенсированная, декомпенсированная.

Наиболее часто встречающаяся форма глаукомы — это застойная глаукома. При ней обнаруживается ряд характерных изменений в переднем отрезке глаза. Чаще всего глаукома характеризуется длительным хроническим течением. Очень редко болезнь начинается остро, в виде первого приступа в здоровом до этого глазу. Глаукома, как правило, поражает оба глаза, но процесс начинается сначала на одном. Промежуток между заболеваниями обоих глаз в большинстве случаев небольшой: несколько месяцев, год, два. Но нередки случаи, когда глаукома во втором глазу обнаруживается через много лет (10–15) после определения ее в первом глазу. Для застойной формы глаукомы характерно появление ранних субъективных признаков, что облегчает и раннюю диагностику заболевания. В начальной стадии больные жалуются на затуманивание зрения, появление радужных кругов, неприятные ощущения, иногда легкую боль в области глаза, изменение рефракции — появление близорукости. Часто эти симптомы появляются после эмоциональных стрессов, умственных и физических перегрузок. Причиной этих жалоб является кратковременное повышение внутриглазного давления, вызывающее преходящие, нестойкие изменения в переднем отрезке глаза. В начальных стадиях застойной глаукомы еще нет никаких органических изменений органа зрения. Периоды подъема внутриглазного давления кратковременны, поэтому при обследовании больных острота зрения, поле зрения не изменены, нет изменений и со стороны зрительного нерва. Начальный период длится от нескольких дней до года.

С течением времени повышение внутриглазного давления повторяется чаще, периоды повышенного внутриглазного давления удлиняются, глаукома переходит в стадию выраженной застойной глаукомы. В этой стадии появляются стойкие объективные изменения в переднем отрезке глаза, обнаруживается нарушение зрительных функций.

В развитой стадии застойной глаукомы отмечаются:

— Застойная гиперемия передних цилиарных сосудов. Эти сосуды видны на склере недалеко от лимба, представляют собой продолжение мышечных артерий и вен;

— Тусклость роговицы;

— Снижение чувствительности роговицы. Понижение чувствительности роговицы происходит вследствие сдавления чувствительных окончаний, а позднее — в результате глубоких трофических нарушений в них;

— Уменьшение глубины передней камеры как следствие увеличения объема стекловидного тела;

— Зрачок несколько расширен, иногда имеет форму вертикально вытянутого овала, вяло реагирует на свет. Это зависит от сдавления цилиарных нервов и наступающей атрофии радужной оболочки, повышения тонуса симпатической нервной системы;

— При офтальмоскопии обнаруживаются атрофия зрительного нерва, экскавация диска, перегиб и сдвиг сосудов;

— Одновременно нарушаются функции глаза: центральное зрение понижено, поле зрения суживается (сначала с внутренней стороны, в дальнейшем и по остальной периферии), слепое пятно, как правило, увеличено и сливается с дефектом поля зрения.

При резко выраженном сужении поля зрения не только с носовой, но и с других сторон и понижении остроты зрения можно думать о далеко зашедшей глаукоме.

В результате продолжающейся атрофии зрительных волокон может наступить почти абсолютная глаукома, когда больной в состоянии лишь улавливать движение руки или свет. Абсолютная глаукома является печальным завершением болезни, когда зрение полностью утрачено (равно нулю).

Переход глаукомы из одной стадии в другую совершается постепенно или быстро в зависимости от степени компенсации процесса у данного больного. Добиться состояния компенсации глаукомы — это значит остановить развитие глаукоматозного процесса. При компенсированной (непрогрессирующей) глаукоме зрительные функции сохраняются. Для этого необходимо создать больному правильные условия лечения и режима (труда и быта) с самого начала болезни (в стадии начальной глаукомы). Для компенсации глаукоматозного процесса нужно прежде всего обеспечить нормализацию внутриглазного давления.

В зависимости от степени компенсации глаукоматозного процесса различают: компенсированную глаукому, при которой внутриглазное давление благодаря лечению нормализовано и зрительные функции не падают; субкомпенсированную, при которой внутриглазное давление колеблется в пределах от 23 до 35 мм рт. ст.; некомпенсированную, при которой внутриглазное давление превышает 35 мм рт. ст.; декомпенсированную глаукому, или острый ее период, при которой налицо все явления, свойственные начальной глаукоме, но выраженные в резкой форме и наступающие внезапно.

Начинается острый приступ глаукомы внезапно, чаще ночью или в ранние утренние часы. Возникают резкие боли в глазу, орбите, голове. Головная боль часто сопровождается рвотой, общей слабостью. Больные лишаются сна и аппетита. Такие общие симптомы могут быть поводом для диагностических ошибок Острый приступ может развиться в любой стадии глаукомы. Он может разыграться без каких-либо внешне видимых причин. В других случаях появлению приступа способствуют сильное душевное потрясение, инфекционное заболевание, погрешности в еде или питье, ошибочное закапывание в глаз атропина или другого средства, расширяющего зрачок. Поэтому при лечении пожилых больных, склонных к повышению внутриглазного давления, необходимо воздерживаться от назначения этих средств. Острый приступ глаукомы на здоровом глазу может возникнуть без каких-либо видимых причин. Явления со стороны глаза при остром приступе глаукомы резко выражены: отек век и конъюнктивы, часто появляется слезотечение. Резко выражена застойная инъекция сосудов глазного яблока и конъюнктивы век. В некоторых случаях появляется даже хемоз конъюнктивы. Появление резко выраженной застойной инъекции связано с затруднением оттока крови из глаза по водоворотным венам. Сосуды (вены) переднего отрезка глаза вследствие характерного застоя расширены и извиты; роговица отечно-мутна, истыкана, шероховата и нечувствительна к прикосновению. Передняя камера мелка, так радужная оболочка инъецирована. Отмечаются резкое расширение зрачка, отсутствие реакции его на свет. Детально дно глаза вследствие отека роговицы рассмотреть с помощью глазного зеркала не удается. Зрение резко снижено. Внутриглазное давление при остром приступе глаукомы резко повышено (до 60–70 и даже 90 мм рт. ст.), Пальпаторно глаз тверд, как камень. В особенно тяжелых случаях зрение снижается до светоощущения. Отмечались случаи полной слепоты после первого же такого приступа (молниеносная глаукома). Чаще, однако, все явления острой глаукомы спустя несколько дней постепенно исчезают, но после каждого такого приступа зрение в большей или меньшей степени снижается. Очень редко бывает лишь один такой приступ, обычно же приступы повторяются, но первоначальная их острота уменьшается; болезнь может принять характер хронической глаукомы. Острый приступ глаукомы можно спутать с острым притом или иридоциклитом. В этом случае введение в глаз атропина, необходимого при иритах, может оказаться роковым для больного глаукомой. Во избежание такой тяжелой ошибки необходимо знать сравнительные признаки глаукомы и ирита.

При приступах глаукомы:

1. Внутриглазное давление повышено

2. Роговица отечно-мутная, истыканная

3. Имеется расширение венозных сосудов на глазном яблоке

4. Зрачок шире, чем на здоровой стороне

5. Чувствительность роговицы понижена

6. Передняя камера мелкая

7. Боли иррадиируют в область лба, челюсти, затылка

8. Жалобы на радужные круги перед глазом

При приступах ирита:

1. Внутриглазное давление обычно нормальное и лишь иногда чуть понижено или несколько повышено

2. Роговица нормальная

3. Значительная цилиарная инъекция

4. Зрачок, если он не расширен атропином, уже, чем на другой стороне

5. Чувствительность роговицы нормальная

6. Передняя камера нормальной глубины

7. Боли в самом глазу

8. Радужных кругов не бывает

Простая глаукома встречается гораздо реже, чем застойная форма глаукомы: в 4–5 % случаев по отношению к застойной. Протекает без объективных изменений в переднем отрезке глаза. Болезнь начинается незаметно, так что больные очень часто не подозревают, что у них один глаз поражен, и обнаруживают это случайно. Внешний вид глаз при простой глаукоме нормален: явления раздражения отсутствуют полностью, изредка можно отметить несколько расширенные вены и слегка расширенный и слабо реагирующий на свет зрачок. Основной признак глаукомы — повышение внутриглазного давления — при простой глаукоме может оказаться лишь слабо выраженным. Нередко при первом исследовании внутриглазное давление оказывается нормальным, и только путем повторного и систематического измерения в разные часы в течение нескольких дней можно установить некоторое повышение и неустойчивость этого давления. В то же время оказывается, что вечером давление значительно ниже, чем утром (разница 5 мм рт. ст. будет говорить в пользу глаукомы).

При простой глаукоме, как и при застойной, постепенно уменьшается поле зрения и падает острота зрения. Так как зрачок светится сероватым цветом и поэтому кажется не совсем чистым, неопытный врач, не владеющий техникой офтальмоскопии, может принять простую глаукому за старческую катаракту. По существу, простая и застойная глаукомы представляют собой одно и то же заболевание, причем эти формы могут переходить одна в другую: застойная глаукома переходит в простую и обратно.

Простая глаукома в отличие от застойной характеризуется ровным, медленным течением, подъемы внутриглазного давления невысоки, резкие колебания внутриглазного давления редки. Но заболевание неуклонно прогрессирует.

Основными симптомами простой глаукомы являются повышение давления, развитие атрофии зрительного нерва с экскавацией его диска, сужение поля зрения и снижение остроты зрения. Отсутствие ранних субъективных ощущений приводит к тому, что больные обращаются к врачу только тогда, когда появляется снижение зрительных функций, т. е. когда уже наступают необратимые изменения. Часто зрение на одном глазу бывает уже совсем утрачено или резко снижено. Позднее обращение больного к врачу соответственно ухудшает прогноз простой глаукомы. При позднем распознавании и нерегулярном лечении глаукомы наступает слепота,

Абсолютная глаукома — это исход всех клинических форм глаукомы, протекающих неблагоприятно и заканчивающихся слепотой. Под влиянием постоянно действующею повышенного офтальмотонуса, нарушения циркуляции и обмена веществ в тканях глаза происходят резкие атрофические изменения, функция полностью угасает, глаз тверд, как камень. Иногда начинаются сильнейшие боли. Абсолютная глаукома становится абсолютной болящей глаукомой. В глазу с абсолютной глаукомой отмечаются дистрофические процессы, нередко поражается роговица в виде дистрофического кератита, язв роговой оболочки и т. д. Дистрофические язвы могут инфицироваться, развивается гнойная язва роговицы, часто заканчивающаяся прободением роговицы. При прободении роговицы на глазу с высоким внутриглазным давлением может набухать экспульсивная геморрагия — разрыв длинных задних цилиарных артерий под хориоидеей. При этом все оболочки глазного яблока или часть их под напором крови выталкиваются из глазного яблока.

На Всесоюзном съезде офтальмологов по патофизиологическим механизмам гипертензии в 1975 г были выделены следующие формы:

1) закрытоугольная глаукома, при которой повышение внутриглазного давления вызвано блокадой угла передней камеры, внутриглазными структурами (радужкой, хрусталиком, стекловидным телом) или гониосинехиями;

2) открытоугольная глаукома, обусловленная поражением дренажной системы глаза;

3) смешанная глаукома, при которой сочетаются оба механизма повышения внутриглазного давления. Существует также иеглаукомная офтальмогипертензия, вызванная дисбалансом между продукцией и оттоком водянистой влаги глаза.

При формулировке диагноза обозначают стадии заболевания.

1 стадия (начальная) — периферическое поле зрения нормальное, но имеются дефекты в центральном поле зрения. Глазное дно без видимых изменений, но уже может отмечаться небольшая экскавация диска зрительного нерва, не доходящая до его края.

2 стадия (развитая) — периферическое поле зрения сужено с носовой стороны более чем на 10°, экскавация диска зрительного нерва умеренно выражена и доходит до края в некоторых участках.

3 стадия (далеко зашедшая) — периферическое поле зрения сужено с носовой стороны до 15°, глубокая краевая экскавация диска зрительного нерва.

4 стадия (терминальная) — отсутствует предметное зрение или сохраняется светоощущение с неправильной проекцией света, тотальная экскавация и атрофия зрительного нерва.

Для обозначения состояние внутриглазного давления используют следующие градации:

А — нормальное давление (не превышает 21 мм рт. ст.);

В — умеренно повышенное давление (от 22 до 32 мм рт. ст.);

С — высокое давление (более 32 мм рт. ст).

Динамика глаукомного процесса:

1) стабилизированная глаукома — при длительном наблюдении (не менее трех месяцев) состояние поля зрения и диска зрительного нерва остается стабильным;

2) нестабилизированная глаукома — увеличиваются сужение поля зрения и экскавация диска зрительного нерва.

Первичная остроугольная глаукома встречается и в молодом возрасте, но она более типична для лиц зрелого и пожилого возраста и является наиболее распространенной формой глаукомы. Заболевание наблюдается одинаково часто как у мужчин, так и у женщин. Первичную открытоугольную глаукому относят к генетически обусловленным заболеваниям, в большинстве случаев отмечается полигенная передача заболевания. К факторам риска первичной открытоугольной глаукомы относятся пожилой возраст, наследственность, раса (представители негроидной расы болеют в 2–3 раза чаще), сахарный диабет, нарушения глюкокортикоидного обмена, артериальная гипотензия, миопическая рефракция, ранняя дальнозоркость, синдром пигментной дисперсии.

Патогенез открытоугольной глаукомы связан с нарушением нормальной функции дренажной системы глаза, по которой осуществляется отток жидкости из него, в дренажной зоне лимба всегда обнаруживаются дистрофические и дегенеративные изменения. В начальной стадии болезни эти изменения минимальны: утолщаются трабекулярные пластины, суживаются интрабекулярные щели и особенно шлеммов канал. В дальнейшем трабекула почти полностью перерождается, щели в ней исчезают, шлеммов канал и часть коллекторных каналов зарастают. В поздних стадиях глаукомы дегенеративные изменения глаза являются вторичными и связаны с действием на ткани повышенного внутриглазного давления. При открытоугольной глаукоме трабекулы смещаются в сторону наружной стенки шлеммова канала, суживая его просвет, такое состояние называется функциональным блоком венозного синуса склеры. Блокада синуса легче возникает в глазах с анатомическим предрасположением, т. е. при переднем положении венозного синуса склеры, слабом развитии склеральной шпоры и относительно заднем расположении цилиарной мышцы. Все изменения в дренажной системе глаза в определенной мере зависят от нервных, эндокринных и сосудистых нарушений. Поэтому первичная глаукома сочетается с такими заболеваниями, как атеросклероз, гипертоническая болезнь, сахарный диабет, поражения подбугорковой области. Степень и характер дистрофических изменений в дренажном аппарате при глаукоме обусловливаются генетическими факторами. Вследствие этого открытоугольная глаукома часто носит семейный характер.

Открытоугольная глаукома чаще всего начинается и прогрессирует незаметно для больного, который не испытывает никаких неприятных ощущений и обращается к врачу только тогда, когда появляются грубые нарушения зрительных функций (развитая или далеко зашедшая стадии), в этих стадиях добиться стабилизации процесса становится очень трудно, если вообще возможно. При открытоугольной форме глаукомы ее можно спутать с катарактой, оставить больного без лечения и допустить развитие неизлечимой слепоты.

При катаракте внутриглазное давление нормальное, а при исследовании в проходящем свете ослабляется розовое свечение зрачка и на его фоне можно различить черные штрихи, пятна более интенсивных помутнений. При глаукоме внутриглазное давление повышается, поле зрения начинает прогрессивно суживаться с носовой стороны, свечение зрачка в проходящем свете ярко розовое (если нет сопутствующей катаракты), а диск зрительного нерва становится сероватым, сосуды по его краю перегибаются (глаукоматозная экскавация). Эти же изменения характерны для открытоугольной глаукомы с нормальным внутриглазным давлением. Кроме того, для этого типа глаукомы характерны кровоизлияния на Диске зрительного нерва, перикапиллярная атрофия, неглубокая экскавация диска зрительного нерва, иногда с бледным нейроретикальным кольцом, глиозоподобные изменения сетчатки, а также некоторые изменения сосудов конъюнктивы, Все эти симптомы определяются офтальмологом и указывают на дополнительные факторы, вовлеченные в механизм глаукоматозного поражения при данном типе глаукомы. При глаукоме нормального давления цереброспинальной жидкости в ретробульбарном отделе зрительного нерва наблюдаются острые нарушения гемодинамики (гемодинамические кризы, снижение артериального давления в ночное время, сосудистые спазмы) и хронические нарушения микроциркуляции тсрови в диске зрительного нерва (венозная дисциркуляция, микротромбозы).

Прогноз при глаукоме с нормальным давлением сходен с таковым при глаукоме с повышенным давлением. При отсутствии адекватной, снижающей внутриглазное давление терапии может наступить слепота. Однако особенностью глаукомы с нормальным давлением является то, что, несмотря на выраженные расстройства зрительных функций, случаи полной слепоты встречаются редко. Это объясняется тем, что с возрастом роль сосудистых факторов риска, вызывающих этот тип глаукомы (низкого кровяного давления и нарушений сосудистой регуляции), ослабевает.

Первичная открытоугольная глаукома без видимого глаукоматозного поражения называется глазной гипертензией (состояние, при котором внутриглазное давление выше 21 мм рт. ст.). Это состояние также следует отнести к глаукоме. Развитие глаукоматозного поражения может произойти как при внутриглазном давлении выше 21 мм рт. ст., так и при более низких его значениях. Тем не менее вероятность того, что это произойдет, увеличивается с ростом давления.

Основой профилактики слепоты от глаукомы является раннее выявление заболевания. С этой целью всем людям старше сорока лет необходимо инструментально измерять внутриглазное давление раз в 2–3 года. В тех случаях, где есть пациенты с установленной глаукомой, их родственникам это следует делать с тридцатипятилетнего возраста, при этом желательно оценить поле зрения с помощью периметра и осмотреть диск зрительного нерва.

Малейшее подозрение на глаукому требует детального обследования в специализированных кабинетах или даже в стационаре. Больные глаукомой должны находиться на диспансерном наблюдении у офтальмолога (посещать врача 2–3 раза в год, а при необходимости — чаще), который контролирует поле зрения, остроту зрения, уровень внутриглазного давления, состояние зрительного нерва. Это позволяет судить о динамике патологического процесса, своевременно менять медикаментозный режим, а при отсутствии нормализации внутриглазного давления под действием капель рекомендовать переход к хирургическому лечению — традиционному или лазерному. Только такой комплекс мер в состоянии помочь сохранить зрительные функции на многие годы. Любая антиглаукомная операция ставит своей целью только снижение внутриглазного давления, т. е. по своей сути является симптоматическим методом лечения. Она не предполагает улучшения зрительных функций или избавления от глаукомы.

Заболевание первичной закрытоугольной глаукомой в 2–3 раза реже заболевания первичной открытоугольной глаукомой. Женщины болеют чаще, чем мужчины. Определенную роль в патогенезе первичной закрытоугольной глаукомы играют генетические, нервные, эндокринные и сосудистые факторы. Первичной закрытоугольной глаукоме присущи те же кардинальные симптомы, что и открытоугольной: повышение внутриглазного давления, сужение поля зрения с носовой стороны, развитие глаукоматозной атрофии зрительного нерва с формированием характерной экскавации диска его на глазном дне.

Наследственность обусловливает особенности строения глаза, предрасполагающие к развитию заболевания. Эти особенности заключаются в анатомической структуре глаза (узкий угол передней камеры, небольшие размеры глазного яблока, мелкая передняя камера, крупный хрусталик, короткая переднезадняя ось, чаще гиперметропическая клиническая рефракция глаза, увеличение объема стекловидного тела). К функциональным факторам относятся расширение зрачка в глазу с узким углом передней камеры, повышение внутренней влаги, увеличение кровенаполнения внутриглазных сосудов.

Развития первичной закрытоугольной глаукомы два механизма: зрачковый блок и образование складки при анатомически плоской радужке.

Зрачковый блок возникает в результате плотного прилегания зрачка к хрусталику, из-за чего внутренняя влага скапливается в задней камере глаза, корень радужки выпячивается к передней камере и блокирует ее угол. При расширении зрачка прикорневая складка радужки закрывает фильтрационную зону узкого угла передней камеры при отсутствии зрачкового блока.

В результате скопления жидкости в задней камере происходит смещение стекловидного тела кпереди, что может привести к витреохрустальному блоку. При этом корень радужки придавливается хрусталиком к передней стенке угла передней камеры. Кроме этого, образуются гониосинехии (спайки), отмечаются сращение корня радужки с передней стенкой угла передней камеры и его облитерация. Чаще всего встречаются больные со зрачковым блоком (80 %) при первичной закрытоугольной глаукоме.

Первичная закрытоугольная глаукома со зрачковым блоком. Сужение зрачка осуществляется мышцей — сфинктером радужки, которая иннервируется парасимпатической частью автономной нервной системы. Расширение зрачка осуществляется мышцей — дилятором радужки, иннервируемой симпатической частью автономной нервной системы. Бывают ситуации, когда обе мышцы радужки активны одновременно, т. е. работают в противоположных направлениях, из-за этого возрастает давление радужки на хрусталик. Это наблюдается при эмоциональном напряжении или шоке. Подобная ситуация возможна во время сна. Течение болезни волнообразное с приступами и спокойными межприступными периодами. Различают острые и подострые приступы первичной закрытоугольной глаукомы, во время которых повышается внутриглазное давление. В ходе приступа настолько быстро развивается атрофия зрительного нерва, что оказание помощи должно осуществляться безотлагательно.

Спровоцировать острый приступ глаукомы могут стрессовые ситуации, пребывание в темноте, длительная работа в наклонной позе, закапывание в глаз мидриатиков, побочные действия некоторых медикаментов общего пользования.

При этом в глазу появляются сильные боли, иррадиирующие в соответствующее надбровье или половину головы. Глаз красный, резко усиливается сосудистый рисунок на конъюнктиве и склере. Роговица выглядит шероховатой, тусклой, мутноватой по сравнению с прозрачной, блестящей здоровой роговицей; сквозь помутневшую роговицу виден широкий овальный зрачок, который не реагирует на свет. Радужка меняет свой цвет (как правило, становится зеленовато-ржавой), рисунок ее сглажен, нечеток. Передняя камера либо очень мелкая, либо вообще отсутствует, что можно разглядеть при фокальном (боковом) освещении. Пальпация такого глаза болезненна. Кроме того, ощущается каменистая плотность глазного яблока. Зрение резко снижено, больному кажется, что перед глазом густой туман, вокруг источников света видны радужные круги. Внутриглазное давление повышается до 40–60 мм рт. ст. В результате сужения части сосудов развиваются явления очагового или секторального некроза стромы радужки с последующим асептическим воспалением, образованием задних синехий по краю зрачка, гониосинехий, деформацией и смещением зрачка. Нередко из-за сильных болей в глазу в связи со сдавлением чувствительных нервных волокон существенно повышается артериальное давление, появляются тошнота, рвота. По этой причине данное клиническое состояние ошибочно расценивают как гипертонический криз, динамическое нарушение мозгового кровообращения или пищевое отравление. Такие ошибки приводят к тому, что пациенту слишком поздно начинают снижать внутриглазное давление, когда нарушения в зрительном нерве становятся необратимыми и приводят к развитию хронической закрытоугольной глаукомы с постоянно повышенным внутриглазным давлением.

Подострый приступ первичной закрытоугольной глаукомы протекает в более легкой форме, если угол передней камеры закрывается не на всем протяжении или недостаточно плотно. При подострых приступах не развивается странгуляция сосудов и не возникают некротические и воспалительные процессы в радужке. Больные обычно жалуются на затуманивание зрения и появление радужных кругов при взгляде на свет. Боль в глазном яблоке слабо выражена. При осмотре отмечаются легкий отек роговицы, умеренное расширение зрачка, расширение эписклеральных сосудов. После подострого приступа не происходит деформации зрачка, сегментарной атрофии радужки, образования задних синехий и гониосинехий.

Первичная закрытоугольная глаукомы со зрачковым блоком обычно обнаруживается при остром или подостром приступе. В ранней стадии заболевания внутриглазное давление повышается только во время приступов, в межприступные периоды оно нормальное. После повторных приступов развивается хроническая глаукома, течение которой имеет много общего с течением первичной открытоугольной глаукомы: повышение внутриглазного давления отмечается постоянно, развиваются характерные для глаукомы изменения поля зрения и диска зрительного нерва.

Закрытоуголъная глаукома при плоской радужке. Анатомически плоская радужка — один из факторов, способных вызвать повышение внутриглазного давления. В отличие от зрачкового блока при плоской радужке закрытие угла передней камеры происходит из-за анатомического строения, при котором находящаяся в крайнем переднем положении радужка блокирует угол передней камеры. При расширении зрачка происходят утолщение периферии радужки и образование складок. Может произойти полное закрытие иридокорнеального угла. Нарушается отток водянистой влаги, и повышается внутриглазное давление. С годами вероятность возникновения подобного состояния возрастает. Для того чтобы возник приступ при закрытии угла передней камеры, зрачок должен быть сильно расширен. По сравнению со зрачковым блоком закрытие угла плоской радужкой встречается намного реже, но наблюдается сочетание обоих вариантов, иногда между ними трудно установить различие. Острый или подострый приступ возникает в результате блокады узкого угла передней камеры периферической складкой радужки при расширении зрачка под влиянием мидриатиков, эмоционального возбуждения, пребывания в темноте.

Наиболее важным является предотвращение сильного расширения зрачка. В тяжелых случаях, особенно если приступы уже возникли, необходимо проведение легкого лекарственного миоза, особенно в ночное время. При сочетании двух возможных механизмов развития приступа (закрытие угла плоской радужкой и зрачковый блок) с целью профилактики показана периферическая иридотомия.

Первичная закрытоуголъная глаукома с витреохрусталиковым блоком — очень редкая форма и возникает, если имеются анатомические предрасположения в глазах (уменьшенный размер глазного яблока, крупный хрусталик, массивное ресничное тело). В заднем отделе глаза скапливается жидкость. Иридохрусталиковая диафрагма смещается кпереди и блокирует угол передней камеры. При этом хрусталик может ущемляться в кольце ресничного тела. При осмотре отмечается плотное прилегание радужки всей ее поверхностью к хрусталику, а также очень мелкая, щелевидная передняя камера. Она называется «злокачественной глаукомой», так как обычное лечение этой формы первичной закрытоугольной глаукомы неэффективно.

www.e-reading.mobiКлассификация опухолей хориоидеи.

1. Проявляется чаще в 6 декаде жизни (от 50 до 80 лет).

• Бессимптомную опухоль выявляют случайно.

• Симптоматическая опухоль вызывает снижение зрения или выпадение в поле зрения.

• В 1/3 случаях пациенты предъявляют жалобы на кратковременные метаморфопсии в виде ярких пятен, перемещающихся перед глазом 2-3 раза в день, лучше видимых при слабом освещении.

2. Признаки

Проминирующее, субретинальное, куполообразное, коричневого или серого цвета образование. Иногда опухоль имеет крапчатый рисунок за счет отложения темно-коричневого или черного пигмента либо может быть беспигментной. Оранжевый пигмент (липофусцин) встречается часто, но не является специфическим признаком опухоли.

• Когда опухоль прорывает мембрану Бруха, то приобретает грибовидную форму.

• Вторичная экссудативная отслойка сетчатки встречается часто и не должна быть принята за регматогенную отслойку.

• Редкие признаки: складки хориоидеи, геморрагии, вторичная глаукома, катаракта или увеиты.

Исследования

1 Бинокулярная непрямая офтальмоскопия в большинстве случаев позволяет установить точный диагноз.2.Непрямая биомикроскопия с использованием щелевой лампы позволяет увидеть едва различимые признаки при небольших опухолях, такие как отложение оранжевого пигмента, субретинальный экссудат, кистовидные изменения прилежащей сенсорной части сетчатки и расширенные сосуды опухоли.

3.Эхографию применяют для определения размера опухоли и выявления экстраокулярного роста. Ультразвуковое В-сканирование показывает передний край опухоли, экскавацию хориоидеи и наложение эхосигнала от опухоли на ткани орбиты в виде орбитальной тени.

4.ФАГ. Диагностическая значимость этого метода ограничена, поскольку нет патогномоничных признаков опухоли. Чаще при меланомах выявляют «двойную циркуляцию, пятнистую флуоресценцию в артериовенозной фазе, длительно сохраняющийся ликидж и окрашивание опухоли.

5.Ангиография с индоцианином зеленым более информативна, чем ФАГ, поскольку препарат в меньшей степени способен проходить через измененный ПЭ, сосуды опухоли и хориоидеи определяются лучше и четче просматриваются границы опухоли.

6.ЯМР. Меланома хориоидеи гиперинтенсивна при Т1-взвешенной томограмме и гипоиитенсивна при Т2-взвешенной, но эти признаки не патогномоничны.

7. Цветовое допплеровское картирование позволяет дифференцировать пигментированные опухоли от внутриглазной гемангиомы, особенно в глазах с непрозрачными средами.

8. Тонкоигольную аспирационную биопсию используют редко, при этом проводят забор клеточного материала для цитологического исследования в тех случаях, когда диагноз не удается установить менее инвазивными методами.

9. Общее медицинское обследование направлено на

• Выявление метастазирования в хориоидею при первичном процессе в бронхах независимо от пола и в грудной железе у женщин. Порой первичная опухоль локализуется в почке или желудочно-кишечном тракте. Первичное обследование должно включать рентгенографию органов грудной клетки, исследование прямой кишки и маммографию у женщин.

• Обнаружение метастазирования из хориоидеи, поскольку это влияет на определение тактики лечения. Например, пациенту с установленной метастатической болезнью не должна проводиться энуклеация при отсутствии болевого синдрома в глазу. Печень, несомненно, является наиболее частым местом метастазирования. Поражение печени может быть выявлено эхографически или ири повышении уровня гаммаглютамилтранспептидазы и алкалинфосфатазы. Хотя метастазирование в легкие происходит редко, все же необходимо проводить рентгенографию грудной клетки для выявления возможного вторичного поражения легких.

Модифицированная классификация увеальных меланом по Саllender

1. Веретено-клеточные меланомы (45% всех меланом) состоят из веретенообразных клеток, которые иногда описывают как фасцикулярные, поскольку клетки выстраиваются в виде «палисада» или лент, напоминающих параллельные ряды.2. Истинные (чистые) эпителиоидно-клеточные меланомы составляют 5% всех мелаyом.

3. Микстмеланомы (до 45%) состоят из веретенообразных и эпителиоидных клеток.

4. Некротические меланомы (около 5%), при которых преобладают разрушенные клетки.

Факторы прогноза

1. Гистологические признаки, определяющие неблагоприятный прогноз включают большое количество эпителиоидных клеток, видимых при большом увеличении, закрытые сосудистые петли к опухоли и лимфоидную инфильтрацию.2. Хромосомная патология в меланомных клетках свидетельствует об очень плохом прогнозе, с 50% смертностью в течение 5 лет.

3. При больших опухолях прогноз хуже, чем при малых. После энуклеации на 5-летний период смертность составила:

• При малых опухолях ( • При средних опухолях (10-15 мм в диаметре): 32%.

• При больших опухолях: 53%.

4. Экстрасклеральный рост — очень плохой прогноз.

5. Локализация. Преэкваториальные опухоли имеют прогноз хуже, поскольку их выявляют позднее, чем те же опухоли у заднего полюса глаза.

6. Пациенты старше 65 лет имеют прогноз намного хуже, чем молодые пациенты.

Дифференциальная диагностика

В большинстве случаев диагноз прост, но существуют состояния, которые следует учитывать при дифференциальной диагностике атипичных форм опухоли, особенно при беспигментных меланомах.

1. Другие опухоли хориоидеи: в основном большие невусы, кавернозные гемангиомы и одиночные метастазы.

2. Солитарные гранулемы хориоидеи связаны с саркоидозом и туберкулезом.

3. Задние склериты.

Лечение в с статье - Лечение меланомы хориоидеи

zrenue.comПервые клинические проявления опухоли зависят от ее локализации в хориоидее. Меланома макулярной области рано проявляется нарушениями зрения (метаморфопсии, хромо- и фотопсии, понижение остроты зрения) и имеет тенденцию распространяться кнаружи. Если меланома расположена за пределами желтого пятна, то течение ее длительное время остается бессимптомным (год и более). Затем у больного появляются жалобы на возникновение темного пятна в поле зрения. При объективном исследовании обнаруживается скотома, соответствующая локалиции опухоли. При узловой форме на глазном дне видна опухоль с резкими границами, профилирующая в стекловидное тело. Цвет опухоли от серовато-коричневого до серого. При малом количестве пигмента опухоль имеет розоватую или беловатую окраску,

В первой стадии болезни сетчатка плотно облегает опухоль без образования складок, отслойки сетчатки нет. Границы опухоли отчетлив, сосуды сетчатки переходят с опухоли, делают характерный изгиб. С течением времени возникает отслойка сетчатки, которая маскирует опухоль.

Появление застойной инъекции глаза и болей, повышение внутриглазного давления соответствуют II стадии заболевания, которая менее продолжительна, чем I стадия. Внезапное стихание болей в глазу, сочетающееся с падением внутриглазного давления, указывают на выход процесса за пределы глазного яблока (III стадия заболевания). По мере роста опухоли в орбите возникает экзофтальм, нарушается подвижность глазного яблока. Возникновение метастазов в отдаленных органах (печень, легкие, кости) свидетельствует о переходе процесса в заключительную, IV стадию.

При плоскостной форме меланома возникает чаще у заднего полюса глаза и постепенно разрастается по сосудистой оболочке. Отличается очень медленным ростом. Зрение долго не страдает. Ко времени появления первых жалоб больного на ухудшение зрения на глазном дне обнаруживается незначительное выстояние сетчатки, отек ее с беспорядочной пигментацией. Сетчатка отслаивается только на поздних стадиях развития опухоли. Особенностью плоскостной формы меланомы является ранний выход процесса за пределы глазного яблока.

www.eurolab.uaОпухоли глаза относятся к группе новообразований, связанных с проблемой пигментации.

В конъюнктиве, особенно в ее эпибульбарной области, в радужной оболочке, цилиарном теле, хориоидее наблюдаются новообразования. В некоторых из них пигментация выражена настолько сильно, что без депигментации структуру опухоли рассмотреть не удается. Наряду с этим встречаются (хотя и редко) опухоли без признаков пигментации.

Исходи из итого опухоли делятся на три группы: с обильным содержанием пигмента; с менее обильным содержанием пигмента, когда исследование возможно и без депигментации; беспигментные опухоли.

Различное количество пигмента содержат в себе 75 % опухолей увеального тракта. Исходя из того что в глазу вообще содержится большое количество пигмента, а содержащие его элементы имеют наклонность к обильной пролиферации, считается, что все внутриглазные опухоли относятся к меланотическим. Их называют меланобластомами или меланомами. Таким образом, меланогенез выдвигается на первый план в патогенезе опухолеобразования. Пигмент бывает включен в клетки самой опухоли и может располагаться экстрацеллюлярно в виде крупных или мелких зерен и глыб. Особенно много пигмента в меланомах. Наряду с этим наблюдаются истинные меланомы, которые совершенно бес-пигментны. Они считаются особенно злокачественными. Кроме меланом, много пигмента содержат и опухоли другого типа, главным образом эпителиальные. Среди внутриглазных опухолей увеального тракта истинных мёланом с их характерным строением, густой пигментацией и злокачественным течением немного. Остальные опухоли, хотя и являются пигментированными, относятся к другим новообразованиям, к ним не применяется наименование «меланобластома». О степени злокачественности внутриглазных опухолей увеального тракта судят с учетом анатомических особенностей глаза и рассматривают с клинических позиций.

Количество истинных злокачественных меланом в глазу в различных отделах глаза неодинаково. Так, в цилиарном теле их гораздо меньше, чем в хориоидее, а в радужной оболочке их почти нет.

Классификация опухолей хориоидеи следующая.

1. Меланомы — по степени злокачественности эти опухоли занимают первое место.

Они отличаются от других опухолей хориоидеи своей структурой. Характерным в гистологической картине меланомы наряду с другими признаками является, прежде всего, альвеолярность ее строения. Степень злокачественности среди истинных меланом в глазу неодинакова и частота их в различных отделах глаза различна — в хориоидее количество их более значительно, в цилиарном теле их гораздо меньше, а в радужной оболочке — почти нет. Новообразования хориоидеи могут возникать в любом месте: на периферии, в центре, вокруг диска зрительного нерва.

В зависимости от локализации меланобластом в той или иной мере нарушается зрительная функция. Если новообразование располагается на периферии, центральное зрение может долго полностью сохраняться. При офтальмоскопии видно, что сетчатая оболочка приподнята, плотно покрывает темное новообразование, растущее из хориоидеи. Сосуды сетчатой оболочки на границах опухоли поднимаются на опухоль и делают в этом месте перегиб. На гистологическом срезе видно пигментированное новообразование, состоящее из массы клеток, растущих из ткани хориоидеи.

В дальнейшем сетчатая оболочка над опухолью может отслоиться, и тогда она теряет свой типичный вид, что может затруднять диагноз. При опухолях значительных размеров или при их расположении возле путей венозного оттока (устья вортикозной вены) может увеличиваться внутриглазное давление. Новообразование может прорастать через склеру вдоль сосудов и проникать в орбиту и дать метастазы в отдаленные органы.

При малой опухоли и большой отслойке сетчатки могут быть затруднения. Для уточнения диагноза применяют метод диафаноскопии — просвечивание через склеру. Метод заключается в том, что после анестезии глаза (введение 0,5 %-ного раствора дикаина 2–3 раза) со стороны, где предполагается расположение новообразования, к склере приставляют диафаноскоп, наконечник которого — узкий конус, через который и проходит пучок света. При этом наблюдают за свечением зрачка. Если свет, пройдя склеру, не встречает препятствий в виде клеточной массы новообразования, то он освещает полость глаза и зрачок светится красным светом. Диагноз, как правило, не представляет трудности.

Если наконечник диафаноскопа расположен над новообразованием, зрачок не светится или светится значительно слабее, что можно проверить сравнением, перемещая наконечник диафаноскопа на средний участок склеры, который не лежит над опухолью.

Лечение- энуклеация глаза. Если обнаруживаются прорастания через склеру, то производится экзентерация орбиты с последующей рентгенотерапией. В хориоидею могут заноситься клетки новообразований из других органов при раке бронхов, грудной железы, простаты, гениталий.

Метастатические новообразования, как правило, располагаются вокруг диска зрительного нерва, они плоские, желтовато-белого цвета, не имеют резкого выбухания в стекловидное тело.

2. Астроцитомы — многообразный и частый вид нейроэктодермальных опухолей в центральной нервной системе с участием веретенообразных клеток. Различают два основных гистологических варианта астроцитом: фибриллярные, пучковые, протоплазматические астроцитомы головного и спинного мозга. К фибриллярным относятся опухоли с большим количеством глиальных волокон, бедных клетками. Располагаясь параллельно, они складываются в плотные пучки, напоминая войлок. Такого рода структуры наблюдаются отчетливо среди увеальных опухолей. Так называемая «вихревая» структура в хориоидальных опухолях представляет фибриллярные астроцитомы. Веретеноклеточные астроцитомы растут медленно и имеют более доброкачественный характер. Хориоидальные опухоли обычно представляют собой веретеноклеточные меланомы. Состояние и характер кровоснабжения опухоли играют важную роль в клиническом течении опухолевого заболевания. В глазных увеальных опухолях сосуды больше частью тонкостенные, легко ранимые. Астроцитомы наиболее часто встречаются среди хориоидальных опухолей и возникают у людей молодого возраста (20–30 лет).

3. Невриномы — опухоли, генетически связанные с оболочками периферических нервных волокон. Эти опухоли встречаются и среди внутриглазных хориоидальных опухолей, и их можно причислить к производным из стволов цилиарных нервов.

4. Медуллобластомы имеют сходство с невринома-ми, и образование их связано с теми эмбриональными клеточными формами, которые произошли из медуллярного эпителия. Характерной особенностью этих опухолей в хориоидее является огромное нагромождение клеточных масс. В них отсутствует какая-либо волокнистая структура, и клетки обычно собраны в своеобразные колонарные и розеточные формирования, в которых клеточные элементы сильно разрежены. Подобные опухоли внутри глаза встречаются не часто, как в хориоидее, так и в цилиарном теле, Течение этих опухолей может быть как злокачественным, так и доброкачественным и длительным (7—10 лет состояние больных остается хорошим).

5. Эпителиальные опухоли первого и второго типа. Этот вид опухолей относится большей частью к густо пигментированным. Он довольно многочислен среди опухолей сосудистого тракта глаза, чаще всего встречается среди опухолей цилиарного тела, а затем хориоидеи и радужной оболочки. Из этой группы опухолей выделяют два типа. Наиболее частый тип (первая группа) характеризуется следующим образом: среди густо пигментной ткани опухоли, в которой межуточная субстанция отсутствует, выступают лишь ядра, типичные для эпителиальных клеток. Их раньше относили к круглокисточным саркомам. Вторая группа эпителиальных опухолей отличается тем, что ее клетки более крупных размеров, с прозрачной цитоплазмой. Кроме того, в опухолях этой группы возникают явления своеобразной дистрофии, в результате чего клетки превращаются в крупные раздутые шары, окрашенные в желтый цвет. Следствием дистрофии является частый некроз, наступающий в опухолях второй группы. Подобная дистрофия не имеет места в эпителиальных опухолях первой группы. Кроме того, в эпителиальных опухолях этих двух групп имеются отличия — пигмент, связанный с эпителиальными структурами, придает ткани густое черное окрашивание. Пигмент имеет почти черный цвет.

6. Медуллоэпителиомы — нейроэпителиомы — опухоли хориоидеи, наиболее незрелые. Внешний вид этой опухоли: ярко-белое образование значительных размеров без малейших признаков пигмента. Но бывают и такие опухоли, в которых часть опухоли беспигментна, а другая часть — густо пигментирована. Подобные опухоли встречаются нечасто и имеют доброкачественное течение.

7. Плоские, или диффузные, опухоли, которые растут с образованием узла. Основные свойства данных новообразований заключаются в том, что они растут только по плоскости, не образуя выступающего в полость узла, и имеют вид лишь небольшого утолщения соответствующей части увеального тракта в противоположность остальным опухолям сосудистого тракта глаза. Второй очень важной особенностью подобных опухолей является склонность к прорастанию их сквозь склеру, прорастание сопровождается распадом прилежащей ткани склеры. Подобные опухоли чаще всего наблюдаются в цилиарном теле, они сопровождаются образованием большого черного узла. В клинике он не имеет вида обычного опухолевого узла, а в результате расплавления склеры представляет иногда истонченное выступающее образование, вследствие чего редко диагностируется как опухоль, чаще ставят диагноз стафиломы. Другой особенностью плоских новообразований, как уже отмечалось, является их резкая пигментация, придающая угольно-черный цвет опухоли со всеми морфологическими и физиологическими свойствами, характерными, эпителиальным структурам второго типа, из которых состоят данные опухоли. Плоское состояние данных опухолей зависит от нежизнеспособности, дегенерации и распада основного узла опухоли, обусловленного особыми свойствами данной опухоли.

8. Доброкачественные опухоли хориоидеи. К таким опухолям по морфологическим признакам относят гемангиому хориоидеи, поскольку она не ведет к метастазированию. С клинической стороны для данного заболевания характерно наличие нерезко возвышающегося, плоского образования красного цвета, чаще в задних частях хориоидеи, иногда рядом с соском зрительного нерва, который остается интактным.

Клинически гемангиома диагностируется очень редко и может быть принята за метастатическую опухоль, которая имеет также плоский вид, или же истинную хориоидальную опухоль в начальной стадии до образования узла, или воспалительное заболевание.

Морфологически опухоль характеризуется новообразованием многочисленных расширенных венозных сосудов по типу кавернозной ангиомы, расположенных в тонкой сети межуточной ткани. Это заболевание сочетается с наличием других сосудистых аномалий, иногда в коже лица, мозге, вследствие чего причисляется к врожденным сосудистым порокам.

Осложнением гемангиом является вторичная глаукома типа простой глаукеомы. Вследствие обильного пропотевания из сосудов жидкости наступает отслойка сетчатки, гемофтальм, внутриглазное давление стойко повышается и поддается воздействию миотипов. Все эти явления в течение гемангиомы неминуемы, поэтому клинически эти опухоли скорее можно отнести к злокачественным.

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что из всех опухолей хориоидеи по злокачественности следует поставить меланомы, в особенности локализующиеся в заднем отделе. Они густопигменты, но иногда бывают и беспигментны. Считают, что последние еще более злокачественны. На втором месте стоят эпителиальные новообразования, довольно многочисленные среди опухолей хориоидеи, густо пигментированные и также злокачественные.

www.e-reading.mobiЛучевая терапия в лечении опухолей органа зрения

А.Ф. Бровкина

Отдел офтальмоонкологии и радиологии Московского НИИ ГБ им. Гельмгольца

Лучевая терапия, как метод лечения, используется практически при опухолях любой локализации, в том числе и при опухолях органа зрения. Она представлена контактным облучением, получившим название брахитерапия, внутритканевым и наружным облучением (облучение электронным, узким медицинским протонным пучком, дистанционная и короткодистанционная рентгенотерапия). В офтальмоонкологии получили распространение брахитерапия и наружное облучение.

Брахитерапия

Внутриглазные опухоли

Угроза лучевых поражений тканей глаза, возникающих при наружном облучении, долгое время ограничивала использование лучевой терапии при внутриглазных опухолях.

Идея локального разрушения хориоидальной меланомы с помощью контактного радиоактивного облучения появилась в 1930 г., когда Moore Р. [48] впервые ввел в склеру пораженного глаза родон. Позднее Stallard Н. [57], а затем Ellsworth R. [39] предложили использовать пластинки с радиоактивным кобальтом, повторяющие по своей форме наружную кривизну глаза. Seely R. и Buret H. [54] для лечения внутриглазных меланом применяли радиоактивный йод. Однако серьезные осложнения со стороны глаза, которые возникали при облучении, потребовали создания новых, более щадящих и не менее мощных рутениевых и стронциевых офтальмоаппликаторов [2,22,47] (рис. 1).

Рис.1. Офтальмоаппликаторы (стронциевые и рутениевые). Вверху - офтальмоаппликаторы для облучения опухолей переднего отдела глаза внизу - офтальмоаппликаторы для облучения внутриглазных опухолей

Особенность поглощения бета–излучения в биологических тканях позволяет создавать в опухоли губительную для ее ткани терапевтическую дозу облучения, почти не воздействуя на окружающие ткани. Энергия излучения изотопов рутения–106 выше, чем изотопов стронция–90, что определяет соответственно большую проникающую способность их бета–частиц. Офтальмоаппликаторы позволяют создавать дозные поля, обеспечивающие эффективное облучение опухолей хориоидеи и сетчатки, располагающихся практически в любом отделе глазного дна (рис. 2). Облучение возможно при непрозрачных средах, любых размерах отслойки сетчатки. Стронциевые офтальмоаппликаторы позволяют облучать новообразования толщиной до 4 мм, рутениевые – до 6 мм [6, 8]. Максимальный диаметр облучаемой опухоли зависит от типа аппликатора, однако следует учитывать, что существующие большие (22 мм) офтальмоаппликаторы имеют максимальный рабочий диаметр 19 мм. Брахитерапия может использоваться, как самостоятельный метод лечения, а также комбинироваться с лазеркоагуляцией, фотодинамической терапией [4, 7, 29, 34, 51]. В зарубежных центрах достаточно широко используют офтальмоаппликаторы с 125–I [45, 53]. Важной составляющей лучевого лечения злокачественных внутриглазных опухолей является индивидуальное планирование. Для него необходимы следующие показатели: толщина опухоли, ее диаметры (радиальный и меридиональный), точная локализация опухоли, переднезадний размер глаза, состояние склеры над опухолью, наличие необходимого офтальмоаппликатора и возможность визуального контроля за его положением [12].

Рис. 2 График распределения бета-излучения в биологической (опухолевой) ткани

Многолетний опыт мировой практики использования брахитерапии при увеальных меланомах доказал возможность ее применения как альтернативы энуклеации (рис. 3). Однако использование офтальмоаппликаторов ограничивается толщиной опухоли. С целью повышения эффективности лечения используют более мощные источники излучения [45,53] или большие дозы облучения, что, естественно, увеличивает частоту и тяжесть лучевых осложнений.

Рис. 3. Меланома хориоидеи до лечения

Фактором, потенцирующим брахитерапию, расширяющим ее возможности, является интракорпоральное облучение опухоли радионуклидом 59–Fe [26,27]. Интракорпоральное облучение меланомы хориоидеи в виде таблеток наведенной активностью 0,8мкКu сопровождается распространением радионуклида током крови с избирательным накоплением его в ткани меланомы (рис. 4). Вполне вероятно, что длительный прием 59–Fe может оказаться превентивным лечением возможных гематогенных метастазов меланомы [12,14].

Рис. 4. Глазное дно того же глаза через 3 года после брахитерапии

При ретинобластоме брахитерапия, как составляющая комбинированного лечения, позволяющего сохранить пораженный глаз, находит все большее применение [9,10,24,55].

Главным залогом успешной брахитерапии внутриглазных опухолей является выбор поглощенной дозы. При расчете ее обязательно следует учитывать тип аппликатора, только тогда можно планировать лечение. В противном случае рекомендации для облучения, которые иногда появляются на страницах журналов, могут оказаться абсурдными [28]. Суммарная очаговая доза для меланомы хориоидеи при использовании стронциевых аппликаторов должна составлять от 200 до 270 Гр, при облучении рутениевыми аппликаторами 120-160 Гр При облучении ретинобластомы рутениевым аппликатором с учетом радиочувствительности опухоли и возраста больных суммарная очаговая доза на вершине опухоли колеблется в пределах 40-80 Гр (с учетом толщины опухоли, площади поражения). Локальное облучение ретинобластомы эффективно только в комбинации с полихимиотерапией, для проведения которой используется несколько протоколов [1, 9, 33, 44, 49, 50 и др].

Многолетние наблюдения за больными, которым в нашем отделе проводилась брахитерапия с индивидуальным планированием, свидетельствуют о том, что можно добиться максимального терапевтического эффекта при минимальных осложнениях [11, 13].

Оценка результатов лечения задача трудная [42]. Единых критериев такой оценки нет. Для разрешения этого вопроса мы проанализировали чуть менее 1000 историй болезни больных увеальной меланомой, леченных в нашем отделе. Длительность наблюдения за больными в сред нем составила 7,8 года. Эффективность брахитерапии оценивали не ранее 68 месяцев после начала лечения, когда появлялись признаки уплощения опухоли, вокруг нее формировался четкий хориоретинальный рубец. Сроки оценки эффективности лечения зависели от исходной толщины опухоли, размеров ее максимального диаметра. При маленьких опухолях (толщиной до 1,5 мм и максимальном диаметре до 10 мм) регрессию опухоли можно наблюдать через 6 месяцев. При опухолях больших размеров регрессия наступает в более поздние сроки (спустя 12-18 месяцев). Мы полагаем обоснованным оценивать эффект брахитерапии, как положительный, при уменьшении опухоли на 50% и более от её исходного объема со стабильностью клинической картины в течение 9-12 месяцев [11].

Гемангиомы (отграниченные) хориоидеи длительное время, являясь по сути своей гамартомами, приводили к гибели пораженный глаз в связи с развитием распространенной отслойки сетчатки с последующим формированием вторичной глаукомы. Финал у таких больных заканчивался драматически энуклеацией. В последние годы появились сведения о возможности регрессии гемангиомы после локального облучения ее офтальмоаппликаторами [15,59].

В литературе имеются ссылки на возможность облучения офтальмоаппликаторами увеальных метастазов [56]. Мы относимся к таким попыткам скептически, так как увеальные метастазы чаще бывают многофокусными и склонны к слиянию. Более эффективным при метастазах оказывается наружное облучение глаза [31,46,52].

Опухоли век и конъюнктивы

Лечение опухолей век и конъюнктивы брахитерапией длительное время находилось вне сферы внимания специалистов, занимающихся этой проблемой. Создание офтальмоаппликаторов уникальных форм, разработка методик облучения, многолетние наблюдения позволяют в настоящее время считать брахитерапию при опухолях век и особенно конъюнктивы адекватным методом лечения, а при меланомах практически безальтернативным [19, 20, 24]. Однако необходимо подчеркнуть, что брахитерапия противопоказана при меланоме кожи век, распространяющейся на интермаргинальное пространство век или на пальпебральную конъюнктиву, а также при меланоме конъюнктивы, распространяющейся за пределы полулунной складки или слезного мясца.

Разработанная в нашем отделе крупнофракционная методика брахитерапии злокачественных опухолей конъюнктивы (рака и меланомы) повышает эффективность лечения [18, 19]. При злокачественных опухолях конъюнктивы эффективно сочетание брахитерапии с локальной химиотерапией митомицином С [16].

Отмечена высокая эффективность брахитерапии при лимфомах, капиллярных гемангиомах и лимфангиомах бульбарной и пальпебральной конъюнктивы [18, 25].

Брахитерапия показана при злокачественных опухолях кожи век и конъюнктивы, если толщина опухоли не превышает 5 мм. Максимальный диаметр опухоли практически не играет роли, т.к. при необходимости облучение можно проводить несколькими полями. Брахитерапию опухолей придаточного аппарата глаза проводят с помощью стронциевых офтальмоаппликаторов, форма которых разработана специально для этих целей (рис. 1). Показания к лучевому лечению могут быть расширены комбинацией бетатерапии с другими локальными методами воздействия (лазер или радиоэксцизия, криоразрушение). Брахитерапия может быть использована при облучении послеоперационного рубца в случае опасения или гистологически подтвержденного нерадикального удаления опухоли. Суммарная очаговая доза в наиболее отдаленных от активной поверхности офтальмоаппликатора участках опухоли должна быть в пределах 200-250 Гр при пигментных опухолях, а при раке и эпителиоме Бовена 150-180 Гр, при лимфангиомах и гемангиомах 120 Гр

Многолетний опыт лечения таких больных (более 2700 человек) в нашем отделе свидетельствует об эффективности брахитерапии у 75% больных со злокачественными пигментными опухолями и у 94% с опухолями эпителиального генеза. Под эффективностью лечения злокачественной опухоли следует понимать полную регрессию ее при сроках наблюдения от 3 лет и более (рис. 5, 6). Неполная регрессия опухоли требует дополнительного лечения. Наш опыт работы в области офтальмоонкологии позволяет высказаться категорически против оценки "приемлемого" косметического эффекта, который иногда используют в литературе [28]. Злокачественные опухоли кожи век и конъюнктивы опасны не столько косметическим недостатком, сколько склонностью прорастать в ткани орбиты и формировать региональные метастазы.

Рис. 5. Меланома конъюнктивы век и глаза (до лечения)

Рис. 6. Тот же глаз через 6 месяцев после облучения узким медицинским протонным пучком

Наружное облучение

Протонную терапию в клинической практике начали применять в 1954 году на ускорителе университета г. Уппсала (Швеция) и в 1961 году на Гарвардском циклотроне в Бостоне (США), позднее начали облучать на протонном пучке в Швейцарии, во Франции [40, 41, 37, 58]. В нашей стране облучение больных опухолями органа зрения мы проводим на медицинском протонном пучке ИТЭФ с 1975 г. [21, 35, 43].

Пучки протонов энергией 70-100 МэВ в отличие от других видов ионизирующего излучения характеризуются незначительным рассеиванием излучения, возможностью точной локализации пробега в тканях и пиком ионизации (пик Брэга) в заданном конце пробега. Это позволяет формировать дозные поля, полностью соответствующие форме и размерам опухоли, подводить к очагу поражения максимальную дозу облучения при максимальном щажении окружающих здоровых тканей. Указанные особенности создают условия для облучения опухолей различных размеров и многих локализаций.

К настоящему времени облучение с помощью УМПП в нашем отделе получили более 850 больных, имевших злокачественные опухоли придаточного аппарата глаза, цилиохориоидальной локализации и орбиты. По международной классификации опухолей органа зрения в группе леченных преобладали больные с опухолями стадии Т3N01 М0. При выявлении метастазов в региональные лимфоузлы облучению подвергались и последние. Это делает протонотерапию практически методом выбора и альтернативой таким калечащим операциям, как экзентерация орбиты или энуклеация.

Как показывает опыт зарубежных исследователей и наш собственный, наиболее эффективным является облучение опухоли крупными фракциями (10-20 Гр за сеанс) с интервалом 12 дня. Величина суммарной очаговой дозы зависит от гистологического типа опухоли: при меланоме СОД должна составлять 70-80 Гр, при различных формах рака 45-50 Гр (3, 5). Полная резорбция опухоли через 6-12 месяцев отмечена у 77% леченных больных, частичная резорбция у 21%, отсутствие эффекта у 2% больных. Облучение опухолей придаточного аппарата глаза узким медицинским протонным пучком способствовало сокращению количества экзентераций орбиты, продлению жизни больных при распространенных злокачественных опухолях век и конъюнктивы, улучшению их качества жизни. При рецидиве меланомы в орбиту после энуклеации пораженного глаза облучение рецидивной опухоли узким медицинским протонным пучком оказалось более эффективным, чем дистанционная лучевая терапия: 86% облученных пережили 5летний период, 73% живут более 15 лет [13]. Для оценки эффективности протонотерапии увеальных меланом играет роль исходная величина новообразования. В наших наблюдениях у 95% больных опухоль превышала в максимальном диаметре 15 мм и по высоте 6,5 мм, иными словами, мы облучали, как правило, больных с большими опухолями, которым до начала облучения узким медицинским протонным пучком врачи могли предложить только энуклеацию. В то же время у 76% облученных больных удалось сохранить глаз, как косметический орган, а у половины из них и зрительные функции. Изза отсутствия эффекта от лечения и возникших осложнений в 1/3 случаев облученные глаза были энуклеированы.

Дистанционная гамматерапия

При внутриглазных опухолях, как одна из составляющих комбинированного лечения, дистанционная гамматерапия применима при ретинобластоме. Показанием для наружного облучения орбиты после энуклеации при монолатеральной ретинобластоме являются морфологические признаки прорастания опухоли в зрительный нерв. Существует практика облучения лучшего глаза с нестандартными режимами фракционирования при билатеральной ретинобластоме [30]. Рекомендуемые дозы составляют по 1,5-2 Гр на фракцию при 5-кратном облучении в неделю, суммарные очаговые дозы не превышают 45 Гр [1]. С целью сохранения глаза используются не только клиновидные фильтры и специальные круглые коллиматоры, но и косые поля облучения [23]. Однако при назначении наружного облучения глаза у детей необходимо помнить о существовании таких осложнений, как задержка роста костей орбиты и лицевого скелета, гипоплазия мышц орбиты и лица. Со стороны глаза могут возникать лучевой панофтальмит, гемофтальм, кератит с развитием синдрома сухого глаза, лучевая катаракта.

При внутриглазных метастазах наружное облучение глаза в настоящее время можно считать безальтернативным методом лечения, значительно улучшающим качество жизни этой категории больных [31].

Увеальная меланома больших размеров все еще является показанием для энуклеации. Проблема наружного облучения глаза до и после энуклеации таких глаз решена в конце прошлого столетия. Кооперированными исследованиями по увеальной меланоме в США показана несостоятельность наружного облучения глаза, как до, так и после энуклеации [36,38].

Опухоли орбиты

Дистанционная гамматерапия более широко используется при первичных и вторичных раках орбиты. Суммарная очаговая доза при монотерапии составляет 60-70 Гр Рекомендации проведения наружного облучения орбиты после ее экзентерации [28], с нашей точки зрения, не обоснованы. При злокачественных орбитальных опухолях показана поднадкостничная экзентерация орбиты операция достаточно радикальная, после которой в орбите не должны оставаться мягкие ткани. Наружное облучение пораженной орбиты целесообразно в предоперационном периоде суммарной дозой 40-50 Гр, что повышает степень абластичности операции [32]. Дистанционная гамматерапия орбиты эффективна при злокачественных лимфомах и метастатических опухолях. Результативность лечения появляется при суммарной очаговой дозе облучения 30-50 Гр.

Наружное облучение при рабдомиосаркоме орбиты, которая чаще развивается в детском возрасте, более эффективно, если является составляющей комбинированного лечения (полихимиотерапия + наружное облучение + полихимиотерапия). Фракционная доза колеблется в пределах 4-5 Гр через день. Суммарная очаговая доза достигает 45-60 Гр С целью сохранения окружающих здоровых тканей и повышения абластичности лучевой терапии рекомендуют начинать облучение с больших полей, постепенно уменьшая их к концу цикла лечения [17].

При метастатических опухолях, диагноз которых устанавливается цитологически или морфологически (после диагностической орбитотомии) дистанционная терапия достаточно эффективна, хотя длительность ремиссии может быть кратковременной.

Короткодистанционная рентгенотерапия

Используется при лечении опухолей кожи век. В литературе [28] встречается общая оценка эффективности рентгенотерапии опухолей кожи век при довольно монотонном колебании суммарных очаговых доз (50-60 Гр). Это неверно, так как доза облучения определяется с учетом гистологической структуры опухоли. Рак кожи век базальноклеточно типа с успехом лечится суммарной очаговой дозой 45-55 Гр, в то время как чешуйчатоклеточные раки регрессируют при суммарных дозах 65-75 Гр Эффективность лечения при сроках наблюдения 5 лет и более выше при базальноклеточных раках. Проблемным является лучевое лечение аденокарциномы мейбомиевой железы. Рекомендуемая суммарная очаговая доза при этой опухоли достаточно высока 65-70 Гр. И все же прогноз для жизни при аденокарциноме мейбомиевой железы крайне неблагоприятный: 50-67% больных погибают от дистантных метастазов в течение первых 5 лет. Короткодистанционная рентгенотерапия, как метод лечения метастатических опухолей, паллиативна, суммарная очаговая доза составляет 35 Гр.

Среди доброкачественных опухолей короткодистанционная терапия эффективна при капиллярных гемангиомах у детей. Наиболее эффективна лучевая терапия при облучении гемангиомы век у детей первых 12 месяцев жизни. Опыт лечения большого количества гемангиом век и лица [32] позволил автору рекомендовать разовые дозы 0,75-1,6 Гр с интервалами между первыми 2-3 фракциями облучения 1-4 недели, в последующем интервал увеличивается до 2-6 месяцев. Короткодистанционную рентгенотерапию при гемангиомах век можно расценивать, как метод выбора. Те осложнения, которые могут наблюдаться при короткодистанционной рентгенотерапии (телеангиэктазии, субатрофия кожи, мадароз, заращение слезных канальцев), при облучении гемангиом за счет расщепленности курса лечения отсутствуют.

Таким образом, лучевая терапия в офтальмоонкологии занимает ведущие позиции, но эффективность ее использования, сведение до минимума постлучевых осложнений зависят от следования строгим показаниям для ее проведения, выбора адекватных методик, разовых и суммарных доз облучения.

Следующие статьи

- Возрастная макулярная дегенерация. Возрастное ухудшение зрения. Волшебные рассказы для глаз. Коррекция зрения у детей.

- Ранения век и конъюнктивы. Ранения глазного яблока. Раннее выявление и диспансеризация больных с глаукомой.

- Особые проблемы зрения. Остеомы. Осторожно: глаукома.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

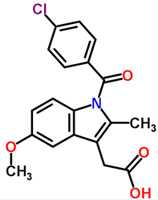

Индометацин

Индометацин  Как лечат глаза в Израиле

Как лечат глаза в Израиле  Сколько стоит операция катаракта глаза в москве

Сколько стоит операция катаракта глаза в москве