Катаракта классификация по ковалевскому

КОВАЛЕВСКИЙ Евгений Игнатьевич (1922—2009)

д.м.н. профессор, заведующий кафедрой педиатрического факультета Российского государственного медицинского университета им. Н.И. Пирогова, заслуженный деятель науки РФ

Родился 22 июня 1922 г. в Витебской области. После окончания в 1939 г. средней школы поступил в Ярославское военное училище, которое окончил в июне 1941 г. С первых дней Великой Отечественной войны воевал на различных фронтах.

После войны с отличием окончил Ярославский медицинский институт, учился в ординатуре по специальности «глазные болезни», затем перевелся на кафедру глазных болезней 1-го Московского государственного медицинского института им. И.М. Сеченова. Занимался под руководством В.Н. Архангельского. В 1960 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Новокаин в эксперименте и при глаукоме».

Через 3 года назначен на должность и.о. доцента курса глазных болезней 2-го Московского государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова, затем – на должность заведующего курсом глазных болезней на педиатрическом факультете этого института. В 1964 г. курс был преобразован в кафедру, а Евгений Игнатьевич избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой глазных болезней педиатрического факультета 2-го Московского государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова.

В 1969 г. – защита докторской диссертации на тему «О некоторых возрастных особенностях органа зрения в норме и при патологии у детей». Обладая блестящими организаторскими способностями, он в течение 25 лет совместно с кафедрами педиатрического факультета постоянно занимался вопросами совершенствования организации охраны зрения детей в стране.

Е.И. Ковалевский является создателем детской службы охраны зрения и школы детских офтальмологов. Он организовал глазные кабинеты, по его инициативе созданы оздоровительные лагеря для детей с близорукостью, косоглазием и амблиопией.

В различных городах (в первую очередь в Москве) открыты детские консультативные поликлиники, глазной городской санаторий, травматологический пункт при Морозовской детской клинической больнице.

Е.И. Ковалевский – автор первого учебника «Детская офтальмология», изданного в 1970 г.

Одновременно с руководством кафедрой он был деканом педиатрического факультета и факультета повышения квалификации преподавателей медвузов страны, а также главным детским офтальмологом Москвы и проректором по лечебной работе 2-го МГМИ им. Н.И. Пирогова.

Многие годы был председателем технической офтальмологической комиссии Минздрава СССР, заместителем главного редактора журнала «Вестник офтальмологии»; почти 30 лет был председателем проблемной учебно-методической комиссии по офтальмологии Минздрава России.

Научные работы Е.И. Ковалевского посвящены совершенствованию офтальмологической помощи детям. Первые работы направлены на решение задач по улучшению ранней диагностики и оказанию первой помощи больным с глаукомой. В этот период было выполнено много работ научно-организационного плана, связанных с борьбой с трахомой, дифтерией и туберкулезом глаз, с диагностикой и лечением нейрофиброматоза, а также с организацией офтальмологической помощи населению. Эти работы помогли практическим глазным врачам более четко организовать диагностическую работу и добиться снижения заболеваемости и повышения результативности лечения больных.

Основные научные исследования Е.И. Ковалевского касались изучения возрастных особенностей, морфологии, зрительных функций и клинической рефракции у здоровых детей (возрастная норма). В других работах даны четкие критерии клинико-офтальмоскопической диагностики воспалительных заболеваний глаз (конъюнктивитов, кератитов, увеитов), описаны дополнительные симптомы ранней диагностики коллагенозов глаз у детей.

Существенным вкладом в науку и практику стали работы, посвященные детской катаракте. Е.И. Ковалевским предложена научно обоснованная классификация катаракт.

Автор разработал и внедрил модификацию операции экстракции катаракты – аспирация хрусталиковых масс через субконъюнктивальный роговичный разрез длиной 3 мм.

В изучении детской глаукомы им создана новая клиническая классификация, описаны наиболее ранние признаки врожденной глаукомы, определены четкие показания к оперативному лечению в зависимости от формы и стадии болезни и показания к срочному оперативному лечению у новорожденных. Им предложены дополнительные лабораторные и клинико-офтальмологические аппаратные методы ранней диагностики ретинобластомы.

Важная работа проведена автором в таком направлении, как этапное лечение косоглазия. При птозах, врожденной глаукоме и врожденных и пленчатых катарактах внедрен одномоментный способ операций на обоих глазах.

На большом количестве отдаленных наблюдений Е.И. Ковалевский обосновал необходимость зондирований слезно-носового пути сразу после установления причин непроходимости слезы.

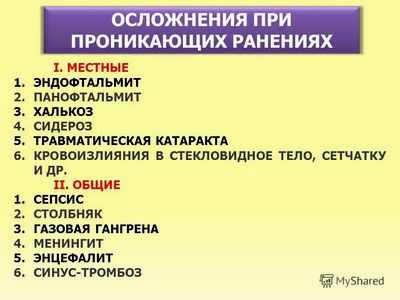

Значителен научный и практический вклад ученого в профилактику, оценку степени тяжести, медикаментозное и хирургическое лечение повреждения глаз.

Научно обоснованные мероприятия, разработанные Е.И. Ковалевским, значительные повысили процент положительных исходов вмешательств и в 3 раза сократили частоту слепоты и энуклеации глаз у детей с проникающими ранениями органа зрения.

Е.И. Ковалевский с сотрудниками провели глубокие и многогранные исследования в области изучения патологии органа зрения при общих заболеваниях глаз у детей.

Много работ посвящено вопросам научной организации офтальмологической помощи детям. Результаты этих исследований неоднократно докладывались на съездах и конференциях, изданы методические рекомендации для организаций и учреждений страны.

Е.И. Ковалевский – заслуженный изобретатель, награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Киева», «За доблесть и отвагу», «Ветеран труда», «За заслуги перед отечественным здравоохранением», а также медалями ВДНХ СССР, имеет знак «Отличник здравоохранения».

Врожденные катаракты

Врожденные катаракты очень часто сочетаются с другими пороками развития глаза, нередко носят семейный характер, могут явиться также следствием внутриутробной патологии. Чаще врожденные катаракты бывают двусторонними, однако не исключается односторонность поражения хрусталика.

В целях лучшего определения характера врожденных катаракт и выбора тактики лечения Е. И. Ковалевским предложена их классификация, где катаракты делятся по происхождению, виду, локализации и степени снижения зрения с учетом осложнений и сопутствующих изменений. Такая детальная классификация необходима специалистам и потому не приводится в настоящем руководстве

Вопрос о происхождении врожденных катаракт решается непросто. Медико-генетические консультации не всегда возможны, поэтому в каждом конкретном случае врач должен изучить семейный анамнез и характер течения беременности.

Передняя полярная катаракта

Передняя полярная катаракта представляет собой ограниченное помутнение белого цвета, расположенное у переднего полюса хрусталика и слегка проминирующее в переднюю камеру. Морфологически это участок гиперплазии субкапсулярного эпителия. Передняя полярная катаракта возникает как результат нарушения эмбрионального развития или как следствие внутриутробного ирита.

Задняя полярная катаракта

Задняя полярная катаракта локализуется у заднего полюса хрусталика. Как правило, это остаток артерии стекловидного тела, которая к рождению ребенка подвергается редукции. Катаракты обоих видов не подлежат оперативному лечению, так как не приводят к значительному нарушению центрального зрения.

Зонулярная катаракта

Наиболее часто встречающимся видом врожденной катаракты является зонулярная, или слоистая, катаракта. Для нее характерно чередование прозрачных и мутных слоев хрусталика. Мутный слой располагается на границе взрослого и эмбрионального ядра. По экватору в зоне взрослого ядра имеется второй слой помутнения, отделенный от первого слоем прозрачных волокон. Помутнения второго слоя клиновидные, по интенсивности неоднородные. Эти локальные спицеобразные помутнения получили название "наездников". В настоящее время установлено, что зо-нулярная катаракта может быть не только врожденной, но и может возникнуть в постнатальном периоде у детей, страдающих спазмофилией на фоне гипокальциемии. Снижение зрения определяется интенсивностью помутнения.

Вопрос о хирургическом вмешательстве при зонулярной катаракте решается индивидуально в зависимости от исходной остроты зрения больного.

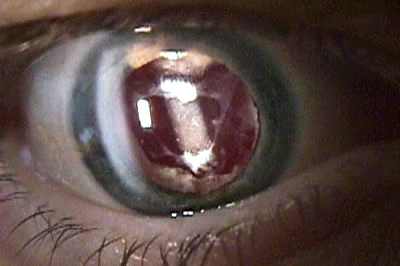

При тотальной, или диффузной, катаракте область зрачка серого цвета. Помутнение носит гомогенный характер. Предметное зрение, как правило, отсутствует. При этих видах катаракт требуется раннее оперативное лечение. Операцию нужно производить в периый год жизни ребенка, пока не успевает развиться глубокая амблиопия (слепота от бездействия).

Pexлoвa C.A.

Катаракта

Большая медицинская энциклопедия

Авторы: Абдуллаева В. М.; Шмелева В. В.

Катаракта (греч. яз. katarrhaktes водопад) – заболевание глаза, характеризующееся помутнением хрусталика. Термин «катаракта» появился в глубокие времена, когда причиной заболевания считали излияние жидкости между радужкой и хрусталиком с образованием непрозрачной плёнки.

Классификация

Общепринятой классификации катаракты не существует. Различают катаракты:

- первичные и вторичные

- приобретённые и врождённые.

Приобретённые первичные катаракты подразделяются по этиологического признаку на несколько групп:

- старческие, травматические (контузионные и перфорационные),

- осложнённые (при миопии, увеитах),

- лучевые,

- катаракты при различных интоксикациях (нафталиновая, тринитротолуоловая, эрготиновая, ртутная и др.).

Катаракты разделяют также по локализации и морфологическому признаку:

- передняя полярная,

- задняя полярная,

- веретёнообразная,

- слоистая (зонулярная),

- ядерная,

- кортикальная

- тотальная (полная).

Клинические проявления

При первичной катаракте основная жалоба – снижение остроты зрения. Расстройство зрения появляется очень рано при помутнениях хрусталика, располагающихся в области зрачка. Если процесс начинается с экваториальной области, острота зрения в течение длительного времени может оставаться нормальной.

Иногда первыми симптомами катаракты являются искажение предметов, монокулярная полиопия (множественное видение предметов).

В клиническом течении старческой катаракты выделяют четыре стадии:

- начальную,

- незрелую,

- зрелую,

- перезрелую.

В начальной стадии больные могут не предъявлять жалоб, некоторые отмечают некоторое снижение зрения, появление «летающих мушек», иногда полиопию. При биомикроскопическом исследовании первые признаки начальной кортикальной катаракты – появление субкапсулярных вакуолей, расслоение хрусталиковых волокон. Изменения в переднем и заднем корковом слое аналогичны. Длительность течения начальной стадии различна: у одних больных она исчисляется годами, у других процесс прогрессирует быстро, и через 2-3 года наступает стадия незрелой, или набухающей, катаракты.

В стадии незрелой (набухающей) катаракты явления гипергидратации хрусталика нарастают, помутнение захватывает значительную часть его коры, больные жалуются на резкое снижение зрения. При боковом освещении хрусталик имеет серо-белый цвет. Набухание хрусталика сопровождается увеличением его объёма, что приводит к уменьшению глубины передней камеры. При биомикроскопии видно, что часть хрусталиковых волокон ещё сохраняет прозрачность. Стадия незрелой катаракты может длиться годами.

Постепенно хрусталик начинает терять воду, и помутнение приобретает интенсивно-серый оттенок, становится более однородным. Передняя камера оказывается глубже. Возникает стадия зрелой катаракты. В этой стадии отчётливо видна фигура хрусталиковой звезды, представляющая собой интенсивное помутнение в области швов хрусталика. Больные жалуются на отсутствие предметного зрения, у них определяется лишь светоощущение с правильной проекцией света. При биомикроскопическом исследовании не удаётся получить полного оптического среза.

При перезрелой катаракте изменённые волокна хрусталика подвергаются дистрофии, полному распаду и гомогенизации. Корковое вещество превращается в разжиженную массу молочного цвета, которая постепенно подвергается резорбции, объем хрусталика сокращается, глубина передней камеры увеличивается. Плотное ядро хрусталика в силу тяжести опускается вниз. Эта клиническая картина носит название морганиевой катаракты. В дальнейшем, если не производится операция, кортикальные слои хрусталика могут полностью рассосаться, и в капсуле остается лишь небольшое ядро.

При ядерной катаракте центральное зрение нарушается рано, причем больше страдает зрение вдаль. Может возникнуть временная близорукость, и больной начинает читать без пресбиопических очков. При боковом освещении хрусталик в этих случаях имеет светло-зеленый оттенок. Со временем ядро хрусталика приобретает коричнево-красную (бурую) окраску.

Бурая катаракта чаще развивается при близорукости. Ядро хрусталика крупное, кора тонкая, и весь хрусталик выглядит уплотненным.

Для осложненной катаракты характерно помутнение под задней капсулой хрусталика, в наружных слоях задней коры. При этом помутнение сначала появляется у заднего полюса, затем распространяется по всей задней поверхности, принимая форму чаши; такую катаракту называют задней чашеобразной, она часто не достигает полной зрелости.

Диабетическая катаракта развивается у больных диабетом. При тяжёлой форме диабета в молодом возрасте катаракта возникает одновременно на обоих глазах и быстро прогрессирует. В ранней стадии помутнения хрусталика локализуются под капсулой, имеют вид точечных отложений, затем появляются вакуоли, водяные щели. Своевременное лечение инсулином иногда может несколько задержать развитие катаракты.

Из врождённых катаракт наиболее частой является слоистая. Она характеризуется помутнением одного или нескольких слоёв хрусталика, лежащих между ядром и периферическими слоями. Катаракта может быть обнаружена сразу после рождения или развивается в течение первого года жизни ребенка. При широком зрачке и боковом освещении она представляется в виде мутного серого диска с чётко очерченным или снабженным зубчатыми отростками краем. Слоистая катаракта чаще бывает на обоих глазах и сопровождается резким снижением зрения. Степень снижения остроты зрения зависит не от величины помутнения, а от его интенсивности.

При передней полярной катаракте возникает резко ограниченное помутнение белого цвета, расположенное в центре передней поверхности хрусталика.

Задняя полярная катаракта тоже имеет вид небольшого помутнения округлой формы серовато-белого цвета, расположенного у заднего полюса хрусталика. Это чаще всего остатки a. hyaloideae, уцелевшие на капсуле хрусталика.

Полярные катаракты почти всегда двусторонние. Ввиду незначительных размеров помутнения зрение снижается незначительно или даже совсем не снижается.

Вторичная катаракта представляет собой пленку в области зрачка, образованную задней и остатками передней капсулы хрусталика. Нередко между листками капсулы хрусталика располагаются остатки масс хрусталика. Эти скопления особенно бывают выражены за радужкой в зоне бывшего экватора хрусталика, они образуют здесь плотный валик, носящий название кольца Земмеринга.

Возможные осложнения

В процессе развития катаракты могут возникнуть осложнения:

- факолитическая глаукома,

- факогенный иридоциклит.

Факолитическая глаукома развивается при перезрелой катаракте вследствие всасывания распадающегося вещества при набухании хрусталика, увеличения его объема и в результате нарушения оттока внутриглазной жидкости .

При выпадении катарактальных масс в переднюю камеру и задержке их рассасывания может возникнуть так называемый факогенный иридоциклит. связанный с развитием повышенной чувствительности к хрусталиковому белку.

Диагностика

Для диагностики катаракты применяют метод бокового освещения, исследование в проходящем свете (при неполных помутнениях хрусталика), биомикроскопию глаза. В комплекс обследования необходимо включать тонометрию. по показаниям топографию. Исследование зрительных функций заключается в определении остроты зрения. поля зрения (при уровне остроты зрения, позволяющей провести периметрию). При понижении зрения до светоощущения необходимо тщательное исследование проекции света и поля зрения. В ряде случаев имеются показания для электроретинографии .

Большая медицинская энциклопедия 1979 г.

Источники:

, ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

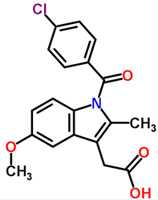

Индометацин

Индометацин  Как лечат глаза в Израиле

Как лечат глаза в Израиле  Сколько стоит операция катаракта глаза в москве

Сколько стоит операция катаракта глаза в москве  Лазерное удаление катаракты отзывы

Лазерное удаление катаракты отзывы