Диф диагностика катаракты

Способ дифференциальной диагностики катаракты, обусловленной возрастными метаболическими нарушениями, и катаракты, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма, и выбор тактики их лечения

Авторы патента:

Софин Александр Дмитриевич (RU)

Шаповалов Петр Александрович (RU)

Ведринцева Надежда Владимировна (RU)

Кокорев Владимир Леонидович (RU)

Ковалевская Мария Александровна (RU)

Новоселов Владимир Иванович (RU)

Способ дифференциальной диагностики катаракты, обусловленной возрастными метаболическими нарушениями, и катаракты, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма, и выбор тактики их лечения (RU 2380706):

СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ КАТАРАКТЫ

RU (11) 2173460 (13) C1

(51) 7 G01N33/48

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Статус: по данным на 29.08.2007 - прекратил действие

(14) Дата публикации: 2001.09.10

(21) Регистрационный номер заявки: 2000116478/14

(22) Дата подачи заявки: 2000.06.27

(24) Дата начала отсчета срока действия патента: 2000.06.27

(45) Опубликовано: 2001.09.10

(56) Аналоги изобретения: ТЮРИКОВ Ю.А. и др. Кристаллографический метод исследования слезной жидкости в диагностике новообразований. Офтальмологический журнал, 1992, № 4, с. 223-226. RU 2021610 С1, 15.10.1994. RU 96110549 A, 27.09.1998. RU 96107948 A, 10.07.1998. RU 2092842 A, 24.12.1997.

(71) Имя заявителя: Российский НИИ геронтологии

(72) Имя изобретателя: Шатохина С.Н.; Шабалин В.Н.; Деев Л.А.

(73) Имя патентообладателя: Российский НИИ геронтологии

(98) Адрес для переписки: 129110, Москва, ул. Щепкина, 61/2, МОНИКИ, патентная группа, пат.пов. Л.В. Трониной

(54) СПОСОБ ДИАГНОСТИКИ КАТАРАКТЫ

Изобретение относится к области медицины, в частности к лабораторному методу исследования биологических жидкостей. Проводят микроскопическое исследование слезной жидкости. При этом слезную жидкость наносят на предметное стекло в количестве 10-20 мкл, высушивают при комнатной температуре 18-20°С в течение 10-12 ч, проводят микроскопию при скрещенных поляризаторах и при наличии анизотропных включений по периферии образца диагностируют раннюю стадию катаракты.

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к медицине, в частности к лабораторному методу исследования биологических жидкостей.

Известен тезинграфический способ исследования слезной жидкости с целью дифференциальной диагностики различных заболеваний глаз (Ченцова О.Б. Прошина О.И. Маркушева Л.И. Кристаллографический метод исследования слезной жидкости в диагностике некоторых заболеваний глаз. - Вестник офтальмологии. - 1990. - N 2. - С. 44 - 47). Данный способ основан на добавлении к слезной жидкости раствора кристаллообразующего вещества - дигидрата хлорида меди, последующем высушивании смеси, причем о воспалительном, дистрофическом или пролиферативном характере поражения глаз и орбиты в этом методе предложено судить по результатам оценки изменений картины кристаллизации дигидрата хлорида меди.

Известен способ микроскопического исследования слезной жидкости в диагностике пролиферативных процессов глаза, заключающийся в том, что слезная жидкость смешивалась с водным раствором глицина, помещалась на предметное стекло и высушивалось в чашке Петри при комнатной температуре (Тюриков Ю.А. Покоева Т.В. Кристаллографический метод исследования слезной жидкости в диагностике новообразований. Офтальмологический журнал. - 1992. - N 4. - С. 223 - 226, прототип).

Недостатком этого способа является то, что он не позволяет диагностировать катарактальный процесс на ранних стадиях.

Поставленной задачей было устранение указанного недостатка и создание такого способа диагностики, который позволил бы при исследовании слезной жидкости выявлять катаракту на ранней стадии заболевания.

Это достигается тем, что в способе диагностики катаракты, включающем микроскопическое исследование, слезная жидкость наносится на предметное стекло в количестве 15 - 20 мкл в форме капли, высушивается при температуре 10 - 12 часов, образец просматривается при скрещенных поляризаторах и при наличии анизотропных включений по периферии образца диагностируется катаракта.

Одной из основ структурно-функционального баланса биожидкости, подчиняющегося сложным механизмом гомеостаза, является особая молекулярная структура, спонтанно образующаяся из амфифильных биологических молекул в водной среде. Нарушения в этой структуре связаны с рядом биохимических изменений биожидкости, вызывающих функциональные расстройства и возникновение заболеваний (или являющиеся их следствием). Регистрировать нарушения в этой молекулярной структуре означает диагностировать патологический процесс на самой ранней, т.е. доклинической стадии развития. Аналогия молекулярной структуры биологической жидкости с жидкокристаллическими средами позволяет использовать оптические методы, применяемые для исследования таких сред.

Молекулярные агрегаты, которые образуются в биожидкости, также обладают анизотропией свойств, дихроизмом, двухлучепреломлением. В то же время биожидкость не является однородным жидким кристаллом, а представляет собой сложную дисперсную систему, содержащую агрегаты липидов, белков и других биомолекул с жидкокристаллическим упорядочением.

Слезную жидкость можно рассматривать как смесь воды, белка и лиотропных жидких кристаллов. О фазовом составе слезной жидкости можно судить при исследовании ее в поляризованном свете: у практически здорового человека изотропная слезная жидкость не проявляет двулучепреломления и выглядит как однородное темное поле. При начальных стадиях катарактального процесса, когда происходят метаболитические нарушения в системе белок-липид-вода, это состояние сменяется появлением жидкокристаллических структур, хорошо наблюдаемых при поляризационной микроскопии.

На фиг. 1 изображен фрагмент образца слезной жидкости с наличием по периферии анизотропных округлых включений у больного на ранней стадии катаракты (х55, поляризационная микроскопия) (пример 1); фиг. 2 - то же, при зрелой катаракте.

Способ осуществляется следующим образом.

Слезную жидкость забирают из глаза с помощью лабораторной пипетки со схемным наконечником, наносят на предметное стекло в форме капли объемом 10 - 20 мкл, высушивают при температуре 18 - 20oC в течение 10 - 12 часов, микроскопируют образец при скрещенных поляризаторах и при наличии мелких, преимущественно округлых, анизотропных структур по периферии образца диагностируют раннюю стадию катаракты.

Пример 1.

Обследуемый К. 57 лет. Исследование слезной жидкости предложенным способом: выявлены округлые анизотропные структуры по периферии образца (фиг. 1).

Заключение: ранняя стадия катарактального процесса. В последующем проведенное полное клиническое, инструментальное и функциональное обследование органа зрения дало основание поставить диагноз: начальная стадия катарактального процесса. Назначен курс профилактического лечения с целью остановки патологического процесса и рекомендовано дальнейшее наблюдение через каждые 6 месяцев.

Пример 2.

Обследуемый В. 78 лет. Исследование слезной жидкости предложенным способом: по периферии образца определяются трещины в виде ячеистой структуры (нефункционирующий слой роговицы), далее располагается слой округлых анизотропных включений (фиг. 2).

Заключение: поздняя стадия катаракты. Диагноз при клиническом обследовании: зрелая катаракта (помутнение роговицы).

Данный пример демонстрирует четкое различие в расположении липидного слоя при начальной и зрелой (легко диагностируемой) катаракте.

По предлагаемой методике проведено обследование 275 здоровых лиц в возрасте 45 - 60 лет, у 37 из которых с помощью предлагаемого способа установлена начальная стадия катарактального процесса, назначен курс профилактической терапии.

Метод технически прост, быстро осуществим, неинвазивен и может с успехом использоваться в качестве скрининга с целью выявления начальной стадии катаракты, подлежащей эффективному консервативному лечению.

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Способ диагностики катаракты, включающий микроскопическое исследование слезной жидкости, отличающийся тем, что слезную жидкость наносят на предметное стекло в количестве 10-20 мкл, высушивают при комнатной температуре 18-20°С в течение 10-12 ч, проводят микроскопию при скрещенных поляризаторах и при наличии анизотропных включений по периферии образца диагностируют раннюю стадию катаракты.

Эпидемиология гетерохромного иридоциклита Фукса

Считают, что гетерохромный иридоциклит Фукса - относительно редкая форма переднего увеита, составляющая от 1,2 до 3,2% всех увеитов. В 90% случаев имеется одностороннее поражение. Заболевание встречают одинаково часто у мужчин и женщин. Обычно заболевание выявляют в возрасте 20-40 лет. В 15% случаев уже при постановке диагноза гетерохромного иридоциклита Фукса обнаруживают воспалительную глаукому, а в 44% случаев она развивается позже. Общая заболеваемость вторичной глаукомой пациентов, страдающих гетерохромным иридоциклитом Фукса, составляет 13-59%, но этот показатель может быть выше у пациентов с двусторонним поражением и в популяции афроамериканцев.

Что вызывает гетерохромный иридоциклит Фукса?

Считают, что повышение внутриглазного давления при гетерохромном иридоциклите Фукса происходит в результате нарушения оттока внутриглазной жидкости вследствие обструкции трабекулярной сети клетками воспалении или гиалиновой мембраной.

Симптомы гетерохромного иридоциклита Фукса

Гетерохромный иридоциклит Фукса имеет асимптоматическое течение, лишь в некоторых случаях пациенты жалуются на небольшой дискомфорт и размытость изображения. Связь с системными заболеваниями не выявлена. Пациенты часто попадают к врачу в связи со снижением остроты зрения при прогрессировании катаракты.

Течение заболевания

Передний увеит при гетерохромном иридоциклите Фукса медленно прогрессирует и имеет бессимптомное течение. Неоваскуляризация радужки и угла передней камеры при лёгкой травме может привести к небольшому внутриглазному кровоизлиянию, но периферические передние синехии или неоваскулярная глаукома не образуются. Наиболее частыми осложнениями заболевания являются катаракта и глаукома. Образование катаракты было отмечено у 50% пациентов, страдающих гетерохромным иридоциклитом Фукса. При экстракции катаракты обычно не возникает осложнений, а послеоперационное обострение внутриглазного воспаления встречают реже, чем при других увеитах. Заднекамерная имплантация интраокулярной линзы безопасна. Глаукома, развивающаяся при гетерохромном иридоциклите Фукса, по своему течению напоминает первичную открытоугольную глаукому.

Офтальмологическое обследование

При внешнем осмотре глаз обычно спокойный, без признаков воспаления. При обследовании переднего сегмента глаза обычно выявляют односторонний неактивный негранулематозный передний увеит. По всему эндотелию роговицы разбросаны звёздчатые преципитаты, являющиеся характерным диагностическим признаком. Внутриглазной воспалительный процесс приводит к атрофии стромы радужки, вследствие чего тёмная радужка будет выглядеть светлее. У пациентов же со светлыми радужками в результате атрофии стромы поражённый глаз будет казаться темнее вследствие обнажения пигментного эпителия радужки. Ещё один важный диагностический признак у пациентов, страдающих гетерохромным иридоциклитом Фукса, - неоваскуляризация радужки или угла передней камеры (выявляют при гониоскопии). Несмотря на хроническое течение внутриглазного воспаления, у пациентов практически никогда не образуются периферические передние и задние синехии. Однако задняя субкапсулярная катаракта является достаточно частым осложнением. Обычно задний сегмент глаза не поражается, но были описаны случаи образования хориоретинальных очагов у пациентов, страдающих гетерохромным иридоциклитом Фукса.

Дифференциальная диагностика гетерохромного иридоциклита Фукса

Следует проводить дифференциальную диагностику гетерохромного иридоциклита Фукса с синдромом Познера-Шлоссмана, саркоидозом, сифилисом, герпетическим увеитом, а при поражении заднего сегмента - с токсоплазмозом.

Лабораторные исследования

Лабораторных исследований, позволяющих поставить диагноз гетерохромного иридоциклита Фукса, не существует. Во внутриглазной жидкости пациентов, страдающих этим заболеванием, были выявлены лимфоциты и плазматические клетки. Диагноз ставят на основании клинических проявлений: распределения преципитатов по эндотелию роговицы, неактивного характера переднего увеита, гетерохромии, отсутствия синехий и скудной глазной симптоматики.

Лечение гетерохромного иридоциклита Фукса

Несмотря на хронический передний увеит, не рекомендуют использовать активную местную терапию глюкокортикоидами или системную иммуносупрессивную терапию из-за их низкой эффективности при гетерохромном иридоциклите Фукса. Использование местных глюкокортикоидов даже может быть противопоказано вследствие того, что они ускоряют развитие катаракты и глаукомы. Рекомендовано проведение медикаментозного лечения глаукомы, но в 66% случаев необходимо хирургическое лечение. Лучшая хирургическая операция для лечения пациентов, страдающих гетерохромным иридоциклитом Фукса, неизвестна. Аргон-лазерная трабекулопластика у данных пациентов неэффективна из-за формирования гиалиновой мембраны поверх трабекулярной сети, поэтому применять этот метод лечения не следует.

(21), (22) Заявка: 2008148855/15, 11.12.2008

(24) Дата начала отсчета срока действия патента:

Адрес для переписки:

394007, г.Воронеж, Ленинский пр-кт, 117-148, Н.В. Ведринцевой

Ковалевская Мария Александровна (RU),

Новоселов Владимир Иванович (RU),

Софин Александр Дмитриевич (RU),

Ведринцева Надежда Владимировна (RU),

Кокорев Владимир Леонидович (RU),

Шаповалов Петр Александрович (RU)

(54) СПОСОБ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ КАТАРАКТЫ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ВОЗРАСТНЫМИ МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ, И КАТАРАКТЫ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ИЗМЕНЕНИЯМИ ХРУСТАЛИКА В ОТВЕТ НА ФОНОВЫЕ РАССТРОЙСТВА МЕТАБОЛИЗМА, И ВЫБОР ТАКТИКИ ИХ ЛЕЧЕНИЯ

(57) Реферат:

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Сущность способа заключается в том, что в дооперационный период в слезной жидкости определяют присутствие маркера возрастных изменений хрусталика - активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада, в случае наличия в слезной жидкости активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада диагностируют наличие возрастной катаракты, в послеоперационном периоде не применяют лекарственные препараты, направленные на улучшение метаболических процессов сетчатки и зрительного нерва, при отсутствии в слезной жидкости активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада диагностируют наличие катаракты, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма, катаракта при этом считается осложненной, и во время оперативного вмешательства выполняют задний капсулорексис, а в послеоперационном периоде применяют патогенетическую терапию фоновых расстройств метаболизма. Использование способа позволяет повысить точность выбора тактики лечения катаракты.

Изобретение относится к области медицины, а именно к офтальмологии. Предлагаемое изобретение на основании использования методик, относящихся к нанотехнологиям, может быть использовано при диагностике вида катаракты, предоперационной подготовке больных с осложненной катарактой, прогнозировании послеоперационных осложнений и зрительных функции после оперативного вмешательства.

В концепцию «метаболического синдрома» в офтальмологии можно включить весь комплекс (кластер) взаимосвязанных метаболических нарушений, предрасполагающих к развитию витреоретинальных осложнений сахарного диабета 2 типа и ишемической болезни сердца (ИБС). Кроме того, к данному комплексу относятся все механизмы пролиферации как компенсации повреждения сосудистого тракта, стекловидного тела, сетчатки, зрительного нерва вне зависимости от причины. Установлено, что наличие метаболического синдрома сопровождается повышением риска развития сосудистых осложнений в 3 раза.

Исследования факторов, значимых для прогноза результата хирургического лечения при экстракции катаракты и исхода пролиферативной ретинопатии различного генеза, продвигались от изучения отдельных клинических параметров (Х.П.Тахчиди, Л.И.Балашевич, Т.М.Джусоев, А.Р.Кнежевич, И.В.Хижняк, Я.В.Байбородов, Н.В.Мацко, Р.Р.Валеева) до сложных гистохимических исследований стекловидного тела, в частности гликозаминогликанов в эксперименте (И.П.Хорошилова-Маслова, Д.О.Шкворченко, Л.Д.Андреева, И.Х.Шерафетдинов, И.А.Маклакова), и иммунологических исследований (О.С.Слепова, Л.Е.Теплинская, Т.А.Новикова-Билак, В.Евсегнеева, С.А.Марных).

Подводя итог поискам решения актуальной научной проблемы катаракты, пролиферативной витреоретинопатии (ПВР), необходимо отметить отсутствие единого подхода к патогенетическим механизмам их развития, показаниям к хирургическому лечению, самой технике и медикаментозному сопровождению выбранного инвазивного метода воздействия.

Известны результаты научного исследования на тему «Протеомика в офтальмологии» (Г.Р.Каламкаров. Материалы научно-практической конференции «Нанотехнологии в диагностике и лечении патологии органа зрения» 23-24 апреля 2008 года; В.В.Нероев, Р.А.Гундорова, Е.Н.Вериго. Нанотехнологии в диагностике и лечении патологии органа зрения. Российский офтальмологический журнал, 2008; 1:56-59), которые решают близкую по сути задачу. В этих работах также использовались протеомные исследования, а именно масс-спектрометрия. Однако в офтальмологии это касалось только белкового профиля тканей глаза, слезы и внутриглазных жидкостей при друзах сетчатки - «сухой» и «влажной» формах инволюционной макулодистрофии. Г.Р.Каламкаров исследовал протеом сетчатки при ее дистрофии и получил данные, указывающие на прямое участие процессов окислительного стресса и процессов шаперонного взаимодействия белков на развитие данной патологии. При этом недостатком данного способа является тот факт, что не было сделано попыток определить белки-маркеры в слезе участвующих в локальных изменениях метаболизма при осложненных (катаракта, обусловленная изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма) и возрастных катарактах в сравнении с содержанием маркеров слезы здоровых лиц. Значит, не было выделения измененных структурно белков до масс-спектрометрии, что не обеспечивало точность диагностики.

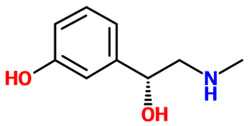

Наш способ документирует наличие активного пероксиредоксина VI как маркера геронтологических сдвигов при возрастной катаракте, у здоровых лиц данный белок (16 кДа) не был идентифицирован.

Что же касается факта, что регуляторные белки (РБ) излишне стимулируют процессы в патологически измененных тканях путем усиления пролиферации и миграции соединительно-тканных элементов, то на сегодняшний день на передний план в офтальмологии выходят ингибиторы пролиферации, а не стимуляторы, что связано с высоким риском развития исхода ПВР - тракционной отслойки сетчатки. Второй эффект РБ - усиление миграции соединительно-тканных элементов, в основном связан с рубцовым процессом роговицы глаза при травмах, исходом воспалительных заболеваний роговицы. Стимуляция миграции соединительно-тканных элементов способствует развитию вторичной глаукомы. Остальные механизмы действия РБ показаны только в эксперименте на животных (М.С.Краснов).

Аналогом предлагаемого способа является изучение иммунологической реактивности и состояния процессов перекисного окисления липидов в случаях предоперационной подготовки и последующей реабилитации пациентов с осложненной катарактой. В известном способе у пациентов с осложненной катарактой определяли показатели иммунного статуса организма (определение содержания Т-лимфоцитов и их субстанций, В-лимфоцитов, иммуноглобулинов А, М, G), исследовали показатели перекисного окисления липидов (ПОЛ) - малонового диальдегида крови и слезы. Исследовали содержание сульфгидрильных групп крови у больных осложненной катарактой (С.Я.Щербаков, М.А.Щепетнева, Л.А.Филина. Анализ эффективности применения предоперационной подготовки при экстракции осложненной катаракты. Сборник научных трудов, посвященный 110-летию Воронежской областной клинической офтальмологической больницы. Воронеж: изд-во им. Е.А.Болховитинова. - 2008. - С.187-190). Использование данного способа предполагает анализ состояния иммунного статуса и перекисного окисления липидов одновременно. Т.е. при осложненной катаракте нужно диагностировать Т-лимфопению, снижение Т-супрессоров и В-лимфоцитов, увеличение иммуноглобулинов А и G и снижение IgM, а параллельно определять повышенное содержание сульфгидрильных групп слезы и крови по сравнению с физиологической нормой. Следовательно, больному с осложненной катарактой следует выполнить трудоемкое, дорогостоящее обследование и получить пределы колебания физиологических величин при сравнении не с показателями данного больного до развития осложненной катаракты, а со значениями физиологической нормы. При этом известно, что данные иммунологического статуса и ПОЛ не могут иметь физиологической нормы, нормой для этих показателей являются пределы колебаний физиологических величин (Земсков A.M. Земсков В.М. Справочник оперативной информации по клинической иммунологии и аллергологии. - Воронеж, 1993. - С.35-45; Земсков A.M. Соколов М.И. Земсков В.М. Основы общей микробиологии, вирусологии и иммунологии. - М. 1972. - 18 с.). Кроме того, нет параллелизма изменений показателей перекисного окисления липидов и данных иммунологического обследования у больных осложненной катарактой. Нет и точных количественных значений показателей крови и слезы в данной группе пациентов, которые могут быть маркерами осложненной катаракты.

Достигаемый в предлагаемом способе технический результат заключается в следующем:

- верификация диагноза больного осложненной катарактой.

Традиционно при дифференциальной диагностике катаракты, обусловленной возрастными изменениями хрусталика (возрастная катаракта), и катаракты, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма (осложненная катаракта), врач-офтальмолог ориентируется на морфологические признаки при проведении биомикроскопии: и при катаракте, обусловленной возрастными метаболическими нарушениями, и при катаракте, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма, определяются неинтенсивные сероватые помутнения в области отдельных структур хрусталика при сохраненном тусклом рефлексе с глазного дна. Наоборот, при наличии зрелой возрастной и полной осложненной катаракты дифференциальная диагностика еще более затруднена из-за выраженности помутнения хрусталика и невозможности исследовать его с помощью техники «скользящего» луча при биомикроскопии.

Таким образом, опасность таких изменений хрусталика заключается в том, что пропускается не только общесоматическая патология, но и не прогнозируется возможность развития интраоперационных и послеоперационный осложнений. Имеются несоответствие морфологического вида катаракты и ее клинической формы (при чашеобразной форме заднекапсулярной катаракты возможен вариант возрастных изменений хрусталика, и, наоборот, при явных признаках возрастной катаракты уже интраоперационно выявляется фиброз задней капсулы и меняется тактика операционного ведения пациента).

Учитывая вышеизложенное, представляется целесообразным поиск маркеров возрастной катаракты. Определение увеличения активности пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада в послеоперационном периоде (по сравнению с дооперационным периодом) именно при возрастной катаракте можно считать таким маркером геронтологических изменений хрусталика. При осложненных катарактах весь спектр местных метаболических нарушений является следствием фоновых расстройств и изменяет локальные эндогенные механизмы регуляции, при этом отмечается отсутствие или снижение активности пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада (в послеоперационном периоде по сравнению с дооперационным периодом).

- прогнозирование остроты зрения в послеоперационный период.

Были исследованы 2 группы больных: 1 группа пациентов - больные с возрастными изменениями хрусталика (выполнялось оперативное вмешательство - экстракапсулярной экстракции катаракты (ЭЭК)) - в этой группе отмечалось наличие в дооперационном периоде в слезной жидкости активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада (14 кДа) - после операции отмечалось повышение его активности. Этой группе в момент операции не требуется проведение заднего капсулорексиса, а после удаления хрусталика в 98% случаев прогнозируемая острота зрения 0,9. Так как возрастная катаракта - это возрастные изменения хрусталика без общих расстройств метаболизма, послеоперационное лечение не требуется (имеется в виду, что этой группе не следует назначать лекарственные препараты, направленные на улучшение метаболических процессов сетчатки и зрительного нерва).

2 группа - больные осложненной катарактой (операция факоэмульсификации катаракты (ФЭК)) - отсутствие активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада в слезной жидкости в дооперационном периоде. Больные этой группы подвергались интраоперационной коррекции - выполнение заднего капсулорексиса в процессе операции. Прогнозируемая острота зрения 0,6-0,7. В послеоперационном периоде у этой группы применяли патогенетическую терапию фоновых расстройств метаболизма.

Кроме того, осуществление диагностики по предлагаемой методике позволяет исключить необходимость проведения дополнительных тестов на фоновые заболевания: катаракта в этих случаях - геронтологическая проблема.

Исследуемый пероксиредоксин определялся в слезной жидкости у больных катарактой, обусловленной возрастными изменениями хрусталика, и катарактой, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма.

В слезе больных катарактой, обусловленной изменениями хрусталика на фоне общих метаболических расстройств (сахарный диабет, сосудистые нарушения, эндокринные болезни), активный пероксиредоксин VI и/или фрагменты его распада отсутствовали. При наличии катаракты, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма, у пациентов в возрасте от 30 до 50 лет или незрелых возрастных катаракт у пациентов в возрасте до 60 лет с помутнением, не распространяющимся на другие слои хрусталика, но локализованном по всей задней поверхности хрусталика, или локализацией нежных точечных сероватых помутнений под задней капсулой хрусталика, чередующихся с субкапсулярными мелкими вакуолями, не наблюдается присутствие маркера - активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада. Вклад пероксиредоксина VI в нейтрализацию активных форм кислорода составляет 70-80%. Следовательно, следует в послеоперационный период у этой группы пациентов продолжать применять лекарственные средства для воздействия на локальный метаболизм в тканях глаза. Если нет сопутствующего катаракте, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма (осложненной катаракте), диагноза - проводить дополнительное обследование (исключать сахарный диабет, сосудистые нарушения, эндокринные болезни), при этом показано продолжение применения препаратов, содержащих неорганические соли, необходимые для нормализации электролитного обмена, коррекции метаболических нарушений в тканях глаза.

При наличии катаракты, обусловленной возрастными изменениями хрусталика, и интенсивных серых помутнений во всех слоях хрусталика у пациентов в возрасте старше 60 лет при низком уровне локальных метаболических нарушений - определение активности пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада является определяющим для благоприятного прогнозирования зрительного исхода операции. Возможность развития и усугубления метаболических расстройств в послеоперационный период можно прогнозировать до операции по отсутствию пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада в слезной жидкости при катаракте, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма.

Предлагаемый способ осуществляется следующим образом.

Забор слезной жидкости осуществляется с помощью канюли, которая помещается в нижний свод конъюнктивального мешка. Слезная жидкость замораживается сразу после взятия при 20°С и хранится без повторного размораживания не более 14 дней. Исследование белкового состава слезы: был проведен PAAG электрофорез в присутствии SDS образцов слезы до и после лечения, среднюю концентрацию белка в пробах определяют спектрофотометрически с использованием спектрофотометра Nano-Drop 1000, Western - блот, для дальнейшего иммуноферментного анализа присутствия пептидов, белков и фрагментов белков в биологических жидкостях глаза. Мажорные белки слезы анализируют методом MALDI-TOF - триптический гидролиз белка в полиакриламидном геле, надгелевый раствор используют для получения MALDI-масс-спектров. Подготовку образцов для масс-спектрометрии проводят смешиванием на мишени раствора образца и раствора 2,5-дигидроксибензойной кислоты, масс-спектры получают на MALDI-времяпролетном масс-спектрометре Ultraflex II BRUKER (Германия), оснащенном УФ-лазером (Nd) в режиме положительных ионов с использованием рефлектрона. Идентификацию белков осуществляют при помощи программы Mascot (www.matrixscience.com). Поиск проводится в базе данных NCBI среди белков всех организмов с указанной точностью с учетом возможного окисления метионинов кислородом воздуха и возможной модификации цистеинов акриламидом.

Диагностику комплекса этиологических факторов, приводящих к развитию метаболических нарушений, осуществляют на основании выявления изменения белкового состава слезы, до и после оперативного лечения - факоэмульсификации катаракты, экстракапсулярной экстракции катаракты, витреоретинальных операций.

В дооперационный период в слезной жидкости определяют присутствие маркера расстройств метаболизма - активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада. В случае наличия в слезной жидкости активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада диагностируют наличие возрастной катаракты, в послеоперационном периоде не применяют лекарственные препараты, направленные на улучшение метаболических процессов сетчатки и зрительного нерва. При отсутствии в слезной жидкости активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада диагностируют наличие катаракты, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма, и во время оперативного вмешательства выполняют задний капсулорексис, а в послеоперационном периоде применяют патогенетическую терапию фоновых расстройств метаболизма.

Клинические примеры.

Пациент, 78 лет, история болезни ВОКОБ 8746. Клинические данные: острота зрения левого глаза - правильная проекция света, при исследовании щелевой лампой определяется интенсивное серое помутнение во всех слоях хрусталика. Офтальмоскопия в условиях мидриаза - рефлекса с глазного дна нет. Сопутствующие заболевания - ИБС. Исследование слезной жидкости до операции ЭЭК. Определен белковый спектр слезы: активный пероксиредоксин VI, 14 килодальтон (++). Диагноз - зрелая возрастная катаракта левого глаза. Проведена операция - экстракапсулярная экстракция катаракты (ЭЭК) с имплантацией интраокулярной линзы.

Больная после операции ЭЭК (экстракапсулярная экстракция катаракты с имплантацией интраокулярной линзы): острота зрения левого глаза - 0,9 (в течение 2 лет наблюдения после операции острота зрения сохранялась, не требовалось коррекции и терапии). Определен белковый спектр слезы после оперативного вмешательства: пероксиредоксин VI, 14 килодальтон (+++), т.е. отмечается увеличение активности пероксиредоксина VI по сравнению с дооперационным периодом, а значит, подтвердился диагноз возрастной, а не осложненной катаракты, значит, больной нет необходимости рекомендовать в дальнейшем дополнительных обследований у специалистов.

Пациент М. 58 лет, история болезни ВОКОБ 8407. Клинические данные, острота зрения правого глаза - 0,01. Исследование щелевой лампой: помутнение средней интенсивности у заднего полюса хрусталика в его наружных слоях задней коры, помутнение довольно стабильное, помутнение не распространяется на другие слои хрусталика, но локализовано по всей задней поверхности хрусталика и носит характер так называемой туфообразной порозности. Клинические признаки документируют достаточно выраженные метаболические нарушения и в результате развитие интенсивного помутнения всей задней поверхности хрусталика. Сопутствующие заболевания - сахарный диабет, тип 1.

Проведен анализ слезной жидкости больной до операции - ФЭК (факоэмульсификация катаракты): активный пероксиредоксин - VI, 14 килодальтон, отсутствует.

Диагноз - катаракта, обусловленная изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма, диабетическая ретинопатия.

Метод оперативного вмешательства - факоэмульсификация катаракты с имплантацией интраокулярной линзы.

После операции ФЭК: острота зрения правого глаза - 0,6. Получен белковый спектр слезы: пероксиредоксин - VI, 14 килодальтон не определяется.

Послеоперационная терапия направлена на улучшение метаболических процессов сетчатки и зрительного нерва: Доксиум 0,1, в капсулах, принимается внутрь 2 раза в день, продолжительность приема 12 дней (общая терапия); Тауфон 4% и Эмоксипин 1% в каплях (местная терапия).

Таким образом, впервые выделен и идентифицирован представитель подсемейства пероксиредоксинов типа VI - секреторный 14 кДа 1-Cys пероксиредоксин VI в слезной жидкости больных, а не в эксперименте. Впервые определена его значимость при дифференциальной диагностике катаракты, обусловленной возрастными метаболическими нарушениями, и катаракты, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма.

Формула изобретения

Способ выбора тактики лечения катаракты, основанный на дифференциальной диагностике катаракты, обусловленной возрастными метаболическими нарушениями, и катаракты, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма, заключающийся в том, что в дооперационный период в слезной жидкости определяют присутствие маркера возрастных изменений хрусталика - активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада, в случае наличия в слезной жидкости активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада диагностируют наличие возрастной катаракты, вследствие чего в послеоперационном периоде не применяют лекарственные препараты, направленные на улучшение метаболических процессов сетчатки и зрительного нерва, при отсутствии в слезной жидкости активного пероксиредоксина VI и/или фрагментов его распада диагностируют наличие катаракты, обусловленной изменениями хрусталика в ответ на фоновые расстройства метаболизма, катаракта при этом считается осложненной, вследствие чего во время оперативного вмешательства выполняют задний капсулорексис, а в послеоперационном периоде применяют патогенетическую терапию фоновых расстройств метаболизма.

Дифференциальная диагностика сахарного диабета

Содержание статьи

Сахарный диабет – опасное и коварное заболевание. Выявить болезнь самостоятельно на начальной стадии довольно трудно, а при несвоевременном лечении очень быстро развиваются осложнения. Поэтому диагностика сахарного диабета должна проводиться при появлении первых тревожных симптомов.

Симптомы

Многие пациенты интересуются, как определить сахарный диабет самостоятельно? Классическими симптомами являются:

- учащенное и избыточное мочеиспускание;

- постоянная жажда — это вызвано сильной потерей жидкости из-за обильного мочеиспускания;

- колебания веса, причем сначала наблюдается сильная потеря массы тела, а затем больной сильно поправляется;

- зуд половых органов;

- кожные проявления (витилиго и другие).

Эти симптомы появляются внезапно и характерны для начальной стадии инсулинозависимого диабета 1 типа. Чаще всего он появляется у молодых людей или подростков. При появлении подобных симптомов следует записаться к терапевту, который назначит лабораторный тест на сахарный диабет.

Симптомы детского диабета выражены более ярко. Диабет у детей нередко сопровождается быстрой утомляемостью, слабостью, сонливостью. При этом аппетит у ребенка сильно повышается, но вес стремительно теряется.

У пожилых людей, особенно на фоне ожирения, нередко развивается сахарный диабет 2 типа. Начальная стадия протекает бессимптомно, а на более поздней стадии диабет вызывает серьезные осложнения – катаракта, ишемия, почечная недостаточность. Лишь при выявлении причин этих патологий у пациента выясняется наличие сахарного диабета.

С возрастом развитие диабета становится более вероятным.

Из-за отсутствия клинических синдромов, диагностика сахарного диабета 2 типа сильно затруднена. Однако стоит знать, что предрасположенность к болезни передается по наследству. Люди, входящие в группу риска, должны регулярно проверять уровень сахара в крови и не допускать развития ожирения. Избыточный вес в данном случае – дополнительный риск развития сахарного диабета 2 типа.

Методы исследования

Самый распространенный специфический тест на обнаружение сахарного диабета – выявление концентрации глюкозы в артериальной крови. Тест проводится при помощи глюкометра или специальных тест-полосок. Забор крови производится несколько раз:

- натощак – норма глюкозы 3,5-5,5 ммоль/л;

- после приема пищи – уровень глюкозы не должен превышать 11,2 ммоль/л.

Также проводится глюкозотолерантный тест, другое его название – тест с нагрузкой. Пациент натощак выпивает раствор глюкозы, а через час проводится определение уровня глюкозы в крови. Еще через один час производится контрольный замер, уровень глюкозы не должен превышать 7,8 ммоль/л. Если показатель выше, то можно говорить о нарушении толерантности к глюкозе, что в дальнейшем может обернуться сахарным диабетом.

При диагностике сахарного диабета 2 типа показатели несколько отличаются:

- натощак – норма глюкозы до 6,1 ммоль/л;

- при проведении теста на толерантность уровень глюкозы не должен быть выше 11,1 ммоль/л.

Также лабораторная диагностика сахарного диабета включает в себя суточный анализ мочи на глюкозу. В моче здорового человека глюкоза отсутствует. В некоторых случаях проводится дополнительный анализ мочи на определение уровня ацетона. Если анализ определит повышенный уровень продуктов распада (ацетона), то это свидетельствует о тяжелом состоянии пациента.

Диагностика сахарного диабета проводится при помощи анализа на С-пептид. Наличие или отсутствие данного пептида говорит о виде заболевания – инсулинозависимом сахарном диабете или инсулиннезависимом сахарном диабете. Данный анализ необходим в том случае, если анализ на глюкозу показал пограничные значения. Также анализ на С-пептид необходим для назначения лечебной дозы инсулина, если окажется, что сахарный диабет инсулинозависим. Кроме того, анализ нужно проводить регулярно для определения ремиссии диабета.

Диабет выявлять лучше как можно раньше, пока осложнения не оказали пагубное влияние на организм.

Повышение сахара в крови может быть обнаружено совершенно случайно при общем анализе крови. Если концентрация повышена незначительно, то подобное состояние называется предиабетом. В таком случае необходимо обратиться к врачу и получить соответствующие рекомендации, чтобы не допустить развития диабета.

Подготовка перед глюкозотолерантным тестом

Чтобы диагностика дала точные результаты, перед сдачей глюкозотолерантного анализа нужно:

- за 3 дня до сдачи анализов сократить потребление углеводов до 125 гр в день;

- последний прием пищи – за 14 часов до забора крови (натощак);

- физические нагрузки – за 12 часов до анализа;

- курение – за 2 часа до забора крови;

- отмена лекарственных препаратов (гормональных, в том числе и противозачаточных) – срок отмены устанавливает врач.

В период менструации проводить глюкозотолерантный тест не рекомендуется.

Дифференциальная диагностика

Дифференциальная диагностика в медицине проводится для того, чтобы отделить симптомы одной болезни, в данном случае — сахарного диабета, от признаков другого заболевания. Для определения класса заболевания также проводится дифференциальная диагностика сахарного диабета. Для начала идентифицируется состояние пациента, критерием оценки является форма протекания сахарного диабета – невротическая, ангиопатическая или комбинированная.

При дифференциальной диагностике главным показателем является не уровень глюкозы, а уровень гормона инсулина в крови.

Если уровень инсулина повышен, а концентрация глюкозы в норме или также повышена, то диагностируется сахарный диабет. Если же уровень инсулина повышен, но концентрация глюкозы остается низкой, то диагностируется гиперинсулинемия. Это заболевание может привести к диабету при несвоевременном лечении, поэтому так важна ранняя диагностика гиперинсулинемия.

Несвоевременно поставленный диагноз гиперинсулинемии может стать причиной сахарного диабета.

По результатам диагностики сахарный диабет также дифференцируют от почечного диабета, несахарного диабета, алиментарной или ренальной глюкозурии. Нужно учитывать, что дифференциальный диагноз сахарного диабета может быть поставлен, только если пациент не принимает инсулиновые препараты. В противном случае это может исказить клиническую картину заболевания.

Диагностика осложнений

Поскольку определение сахарного диабета бывает проведено слишком поздно, когда начинают появляться различные осложнения. Необходимо провести дополнительное обследование, чтобы своевременно их выявить.

- чтобы исключить ретинопатию и катаракту, следует проверить роговицу и глазное дно;

- для предупреждения или выявления ишемической болезни следует сделать ЭКГ;

- подробный анализ мочи для предупреждения почечной недостаточности.

Поделиться с друзьями:

Источники:

, , , ,

Следующие:

- История болезни по офтальмологии катаракта скачать

- История болезни по офтальмологии катаракта и глаукома

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Интракапсулярная экстракция катаракты это

Интракапсулярная экстракция катаракты это  Фенилэфрин

Фенилэфрин  Что будет если закапать просроченный визин

Что будет если закапать просроченный визин  Анатомия головного мозга. Анатомия и физиология сетчатки. Анатомия органа зрения Дородонова Оля.

Анатомия головного мозга. Анатомия и физиология сетчатки. Анатомия органа зрения Дородонова Оля.  Деньги инфекций не распространяют

Деньги инфекций не распространяют  Детская врожденная катаракта

Детская врожденная катаракта