Хватит жить за стеклом

Хватит жить за стеклом.

Это малая часть переехавших растений. К сожалению лоджия у меня очень крохотная, всего 1х2 м2. Но, как говорится, в тесноте - да не в обиде. Пока поставил для больших цитрусовых старый столик. Со временем планирую сделать большие полки, на сколько позволит пространство.

Это малая часть переехавших растений. К сожалению лоджия у меня очень крохотная, всего 1х2 м2. Но, как говорится, в тесноте - да не в обиде. Пока поставил для больших цитрусовых старый столик. Со временем планирую сделать большие полки, на сколько позволит пространство.Помимо узкого пластикового подоконника, где будут находится самые мелкие экземпляры...

...есть еще маленький деревянный:

Скучно моим цитрусятам точно не будет - ведь за стеклом по-соседству будут жить красивые орхидеи жены и парочка деревьев кофе.

Солнышко с каждым днем светит все слабее. Деревья становятся все больше и перекрывают друг другу то небольшое количество лучей. Поэтому пришлось позаботится о дополнительном освещении в качестве люминесцентной лампы (2х36 Вт):

Возможно она расположена немножко высоко и не очень мощная, но так как площадь лоджии маленькая и планируется холодная зимовка, то думаю, ее вполне хватит.

Вагонку однозначно выбрал ольховую. Во-первых, к дереву можно прибить что-угодно в отличии от пластика. Вскрытая прозрачным лаком ольха имеет потрясающий вид. Ну и ощущения совсем другие - немножко больше природы в нашем современном пластиковом мире.

Остекление выбрал, конечно, пластиковое, ибо денег на нормальные деревянные не хватило бы. Тепло и уют на лоджии холодными зимами мне будут обеспечивать 5-камерный 70мм профиль и 2-камерный 42мм стеклопакет.

Когда дом был сдан в эксплуатацию, то парапет был тонким металлическим каркасом с заставленным плоским шифером. Пришлось сделать нормальную кладку из газоблоков:

Пол пришлось поднять лагами и продольными брусами на 14 см. Перекрытием чернового пола стала 20мм OSB-плита, которая достаточно прочная и влагостойкая.

На пол застелил линолеум. Такой пол будет теплым даже без подогрева и его легко будет убирать, особенно, в непредвиденных ситуациях, например когда рассыпается грунт.

Плинтус выбрал так же ольховый; он стал не только напольным, но и потолочным, а так же скрасил вертикальные углы между стенами.

Чуть не забыл... между стенами и вагонкой находится 30мм пенопласт, что позволит обойтись без дополнительного отопления зимой. Все щели были задуты монтажной пеной. Искал нормальную фотку, но в архивах кроме этой "шпиёнской" (жена исподтишка сфотографировала меня в работе) больше не нашел:

Я не строитель, поэтому у опытных мастеров наверняка найдется много замечаний, но лично мне результат нравится и это именно то, к чему я стремился. За исключением установки окон, практически все остальное было сделано своими руками. Отец с тестем помогли прибить большую половину вагонки, вместе с тестем сделали кладку парапета, а брат помог установить половину лагов на пол - им все я выражаю огромную благодарность.

Теперь осталось красиво расположить на лоджии мою коллекцию и с кружкой горячего кофе ранним утром встречать рассветы в окружении моего чудного маленького мирка.

Читайте так же:

Испытания температурой (или действительно холодная зимовка) blog.homecitrus.com

Хорошо, если приведенные примеры напомнят кому-то учебник по литературе или текст Шопенгауэра о поэзии. Нельзя оценить достоинства и пророческое значение поэзии БГ без знания тех классических для поэзии корней , на которых только и могла произрасти его, БГ, поэтическая образность, кажущаяся кому-то экзотичной, бессмысленной, абсурдной и идиотской, а кому-то - исключительно заимствованной.

То-то и замечательно, что исторический факт состоявшейся гребенщиковской поэзии обязывает переписать учебник литературы. Как можно заметить из только что приведенных примеров, существующие истины в отношении того, как формируется поэтическая образность, оказываются недостаточны для распознавания смысла сказанного - нарисованного в образах БГ.

Жили в потьмах, ждали ответа;

Кто там внизу - а это лишь СТЕКЛО.

Счастье мое, ты одна и другой такой нету;

Жили мы бедно - хватит; станем жить светло. ("Удивительный Мастер Лукьянов")

"Стекло", безусловно, является метафорой, только вот по отношению к чему? Кто, действительно, "там внизу"? Где это "внизу" и при чем тут стекло? В эпоху "до БГ" поэтическая иносказательность метафор была лишь вспомогательным средством к языку слов в их прямом значении, лишь украшательством неизменно сохраняющейся синтаксической логики. БГ превратил чувственную декоративность метафор в самостоятельное явление, целиком погрузив свое воображение в метафорическую образность, как бы наблюдая за процессом своего собственного восприятия не в терминах линейных связей между причинами и следствиями, а во взаимосвязанности многомерных (отнюдь не линейных) образов.

БГ описывает случающиеся ему образные ассоциации в словах тем же самым образом как художник-импрессионист описывает свои впечатления от восприятия им в окружающем пространстве игры света, цвета и тени, движения воздуха. Описание впечатлений, полученных от восприятия цвета и света в живописи (или восприятия звуков в музыке) известно в искусстве как импрессионизм. Тот же самый процесс "всматривания" и описания своего собственного восприятия, только не на уровне пяти чувств (зрения и слуха), а уже на уровне идей и концепций, получил определение концептуального импрессионизма, благодаря графическим работам М.Эшера, случившимся в середине 20 века. Как и Эшер, БГ всматривается в свое собственное воображение...

Смотри как им светло - они играют в жизнь свою

НА СТЕНКЕ ЗА СТЕКЛОМ.

Метафора (НА СТЕНКЕ ЗА СТЕКЛОМ) возвигается на метафоре (ИГРАЮТ В ЖИЗНЬ), зрительно-звуковой образ воздвигается на другом, столь же метафорическом образе. ... Смысл выраженного в метафорах проявляется в воображении читателя только при открытии им второго дна, спрятанного за словами в их прямом, словарном значении. (См. ниже главу: "Я узнаю себя в том мальчике.. Риманово пространство".) Фокус превращения самых обыденных слов в художественные образы (метафоры) с таинственным смыслом и есть поэзия.

Мне кажется, я узнаю себя

В том мальчике, читающем стихи;

Он стрелки сжал рукой, чтоб не кончалась эта ночь,

И кровь течет с руки.

Но кажется, что эта лишь игра

С ТОЙ СТОРОНЫ ЗЕРКАЛЬНОГО СТЕКЛА...

Как можно быть "здесь" и говорить от первого лица, будучи Поэтом, и одновременно, быть где-то "там" в образе "мальчика, читающего стихи"? Груда образов, кажущаяся, на первый взгляд, бесмысленной и хаотической (примерно как вереница образов в сновидениях), позволяет БГ в значительной степени самоустраниться от линейности логики. Точнее, сохранение привычной логики для БГ не является самоцелью. В поэзии "до БГ" метафорам не полагалось "зависать" друг на друге, образовывая нелинейные отношения, дабы невзначай не ускользнул смысл линейных (синтаксических) связей слов в их прямом значении. Взгляните на "приличность" линейного положение метафоры "той стороны зеркального стекла" у А. Тарковского:

Свиданий наших каждое мгновенье

Мы праздновали, как богоявленье,

Одни на целом свете. Ты была

Смелей и легче птичьего крыла,

По лестнице, как головокруженье,

Через ступень сбегала и вела

Сквозь влажную сирень в свои владенья

С ТОЙ СТОРОНЫ ЗЕРКАЛЬНОГО СТЕКЛА.

(А.Тарковский, "Первые свидания")

Несмотря на то, что у Тарковского образ "с той стороны зеркального стекла" достиг в своей метафоричности удивительной красоты и глубины, этот образ, при желании, все еще можно понимать буквально: по лестнице, сквозь сирень, в сад.. по другую сторону стекла. БГ окончательно перевел существоваший до него поэтический язык, в частности, тот же, когда-то вдохновивший его образ "той стороны зеркального стекла" в другое, метафорическое измерение.

Я был вчера в домах,

Где все живут ЗА НЕПРОЗРАЧНЫМ СТЕКЛОМ,

Я был вчера в домах,

Где все живут, чтобы забыть про свой дом

В метафорическом измерении языка, где слова прочитываются как образы, смысл порождается столь же нелинейно, как нелинейно положение самих метафор по отношению к обычному порядку слов в предложении. Смысл метафоры "за непрозрачным стеклом" сформировался не в последнем тексте, а где-то еще, например, в предыдущем тексте, где сам Поэт был способен увидеть нечто, и даже самого себя за каким-то метафорическим "зеркальным стеклом". Метафора "непрозрачного стекла" сформировалась в его, Поэта, ассоциациях как антисимметрия по отношению к предыдущему, тому случившемуся ассоциациям "зеркальному стеклу", за которым МОЖНО БЫЛО ВИДЕТЬ. Та же идея "другой стороны" чего-то, что одни видят, а другие нет, преломляется в метафоре "зеркал из глины":

И я не знаю, как мне сказать об этом.

Недаром в доме все ЗЕРКАЛА ИЗ ГЛИНЫ,

Чтобы с утра не разглядеть в глазах

Снов о чем-то большем. ("Сны о чем-то большем")

В текстах БГ множество стекол, зеркал, "тех" и "этих" сторон составляет внутренний, межтекстовый паттерн ("паттерн" всегда состоит из повторяющихся фрагментов и означает: рисунок, стиль, конфигурация). Пример паттерна "от Эшера":

Матросы, капитаны, "Она", мальчики, сон, вода... встречаются повсеместно, создавая фактом своей регулярной встречаемости в разных контекстах паттерн, в котором стоящая за метафорой идея будет прочитываться весьма однозначно.

Смысл любых метафор зачастую порождается не окружающим метафору контекстом (линейно), а привносится из контекста другой песни (нелинейно), как если бы она, эта песня, была другой планетой, воздействующей своей гравитацией на складывающие где-то в новом тексте поэтические отношения между Землей и Луной. Возникающая в воображении поэтическая образность порождена ассоциативно- мыслящим полем, которое находится, согласно убеждениям одних, в голове или коре головного мозга, согласно другим - в душе или в сердце, кто что предпочитает. Пока нам важно, что эта "думающая" в человеке "штучка", по своим био-химическим, нейрофизиологическим и квантовым параметрам, является тем, что физики называют "полем". Как таковое, ассоциативно-мыслящее поле подобно солнечной системе и построено на нелинейных связях (см. ниже главу: "Нелинейность метафор. Самоорганизация ассоциаций"). Нелинейные отношения только и порождают процессы, называемые саморганизацией в живой природе и "творчеством" в применении к человеку. В человеческом мышлении образные ассоциации так же нелинейны, как и весь живой язык в целом. Живой язык, потому и "живой", что непрерывно изменяется во времени, и происходит это благодаря его сложной нелинейной природе, позволяющей случаться самоорганизации. Непрекращающаяся в историческом времени эволюция языка (язык эволюционирует с помощью голов его носителей), действительно, ускользает от копирайта.

А если не нравится, как я излагаю -

Купи себе у Бога копирайт на русский язык. ("Феечка")

Сравнение языка с солнечной системой принадлежит лингвисту Ф.Соссюру (1857 -1913). Прибегнув к метафоре "солнечная система" для иллюстрации существующего в языке принципа "нелинейности" или "поля", Соссюр, тем самым, на полвека опередил открытие математиками того же феномена (нелинейности солнечной системы) в понятиях (Kolmogorov-Arnold-Moser theorem, см. Vikipedia).

Свидетельством нелинейности языка является, например, тот факт, что человек не перебирает усилиями своей воли все буквы алфавита по очереди (линейно), чтобы произнести слово "кот". Нужные буквы: "к-о-т" при необходимости появляются в его сознании спонтанно, как бы сами собой, будучи порождены всем нелинейным алфавитным полем сразу, одновременно. Нелинейность, существующая на первом этапе отбора информации мозгом, ускользает от внимания интеллекта и сознанием, как таковым, почти не контролируется. Сознание распознает - осознает только конечные, уже линейные зависимости.

Потому-то Поэт не складывает своими намерениями череду образов как конструктор машину, поэтическая образность порождается в свободной игре его воображения необыкновенным множеством приобретенных им жизненных впечатлений и нанизанных на эти впечатления его собственных ассоциаций. Те и другие сосуществуют в памяти так же нелинейно, как и буквы алфавита.

Окно выходит ВВЕРХ, но что там ждет ЗА СТЕКЛОМ? ("Если я уйду")

Окно, за стеклом которого тебя что-то ожидает... образность выстроена как будто бы логически линейно. Но вот это "вверх".. явно метафора. Уж где-где, а в России окна никогда прежде, особенно в "те времена", не выходили "вверх". "Вверх" - это, непременно, к небу, как символу духовного начала в человеке.. Все остальные метафоры в том же тексте мгновенно приобретают значение СИМВОЛОВ, связанных между собой нелинейно:

ЕСЛИ Я УЙДУ, ты не сможешь меня найти

Если я уйду, ты не сможешь меня найти

Если я останусь ЗДЕСЬ, КТО СМОЖЕТ МЕНЯ СПАСТИ?

Ты рядом со мной, ТЫ ПРЕКРАСНА И ТЫ НЕ ПРИ ЧЕМ

Смотри как бьется кровь в висках - но ты не при чем

ЛУНА в моих зрачках, ВОРОН за моим плечом

Окно выходит ВВЕРХ, но что там ждет ЗА СТЕКЛОМ?

Окно выходит вверх - что там ждет за стеклом?

Выбор за тобой - ЧЕРНАЯ ВОДА

Или ЗОЛОТО НА ГОЛУБОМ ("Если я уйду")

В очередной раз, метафора (СТЕКЛО, за которым или видно, или не видно) не только вырывается из логики линейных связей сама, но и выстраивается на метафоре (ВВЕРХ), приобретая в новом для себя положении очередную не-первую степень. Выделенные большими буквами МЕТАФОРЫ иллюстрируют нелинейную выстроенность текста, в котором каждый очередной образ возник из всего поля мысленных ассоциаций Поэта в ЦЕЛОМ. Потому, "расшифровка" идей прозвучавших в метафорах, может быть осуществлена только при внимательном рассмотрении межтекстового паттерна для каждой отдельной метафоры.

Благодаря своей нелинейности, метафоры создают многомерное фазовое пространство, развивающееся во времени (когда-либо случившихся Поэту ассоциаций) как другое, метафорическое измерение языка. Содержание метафор, только что выделенных заглавными буквами, раскрывается через их принадлежность к паттернам, рассыпанным нелинейно (как звезды на небе!) в текстах других песен.

Однако прежде чем обратиться к этим паттернам и говорить о нелинейности, выраженной метафорами в квадрате, как свойствах метафорического измерения языка, несколько слов о восприятии "других" измерений в целом.

читать следующую главу

grebenschikov.comХиазма.

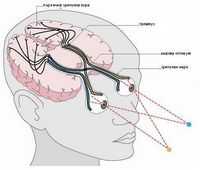

С целью изучения хода волокон в зрительном нерве Броувер и Земан (Brouwer, Zeeman) производили на обезьянах экспериментальные исследования по следующей методике. Дисцнзионной иглой, введенной через склеру под контролем офталмоскопа, наносились повреждения определенных участков сетчатки.

Через 18 дней животных убивали и на сериальных срезах исследовали восходящую дегенерацию нервных волокон на протяжении всего периферического неврона, а также в наружном коленчатом теле. В отношении зрительного нерва при этом были получены следующие данные.

Волокна, идущие от желтого пятна, занимают на поперечных срезах зрительного нерва большую площадь. Близко от глаза они расположены по периферии с височной стороны. Дальше кзади они занимают в зрительном нерве более центральное положение.

По данным ряда авторов, папилло-макулярный пучок отделяет друг от друга волокна, идущие от верхневисочного и нижневисочного квадрантов.

Экспериментальные исследования Броувера и Земана совпадают с данными патологоанатомических исследований Геншена. Наряду с этим, они вносят некоторые дополнения в отношении расположения волокон, идущих от верхних и нижних половин сетчатки. О расположении в зрительном нерве волокон височного полулуния и до сих пор ничего не известно.

Хиазма расположена на основании мозга, кпереди от серого бугра, над областью турецкого седла. Спереди к хиазме подходят зрительные нервы, сзади от нее отходят зрительные тракты.

Весьма сложны соотношения между хиазмой и прилегающими частями головного мозга, мозговыми оболочками, кровеносными сосудами и костями основания черепа. В основном эти соотношения сводятся к следующему. Кзади к хиазме прилегает infundibulum, спускающаяся от tuber cinereum к гипофизу.

Передний край хиазмы в некоторых случаях прилегает к основной кости в области sulcus chiasmaticus. По всей своей поверхности, за исключением ее верхней части, где она сращена с дном третьего желудочка, хиазма покрыта мягкой мозговой оболочкой.

Еще в 1899 г. Диммер (Dimmer) считал, что представление о частичном перекресте волокон в хиазме не является общепризнанным.

В связи с этим необходимо отметить, что много ценного для правильного разрешения этого весьма важного вопроса внесли исследования русских ученых.

В 1883 г. Бехтерев опубликовал свои экспериментальные исследования на собаках, у которых он перерезал хиазму и зрительные тракты. В этих опытах Бехтерев наблюдал, что при перерезке хиазмы в передне-заднем направлении не наступает слепота ни на одном глазу.

При перерезке одного из зрительных трактов также не наступает слепота ни на одном глазу и при открытых обоих глазах животное хорошо обходит препятствия. Но достаточно завязать тот или иной глаз, чтобы животное начало натыкаться на препятствия, которые лежат со стороны неповрежденного зрительного тракта.

На основании своих опытов Бехтерев пришел к выводу, что в хиазме у собаки происходит неполный перекрест волокон.

Исследование хода волокон в хиазме представляет очень большие трудности. В хиазме на небольшом протяжении сгруппированы все волокна обоих зрительных нервов. При частичном перекресте волокна, идущие с носовых половин сетчаток, переходят на противоположную сторону, а волокна височных половин сетчаток остаются на той же стороне.

Наряду с этим, в хиазме по тому же принципу происходит частичный перекрест волокон папилло-макулярного пучка. Все это создает весьма сложные условия, вследствие чего ход волокон в хиазме был выяснен лишь в результате упорных исследований многих ученых. Среди них особенно следует отметить многолетние исследования Вильбранда (Wilbrand). Материалом для его исследований послужили 15 больных с атрофией зрительного нерва на одном глазу и большой давностью заболевания.

- Читать далее "Ход перекрещенных волокон зрительного нерва. Анатомия хиазмы"

Оглавление темы "Зрительный нерв. Зрительный путь":1. Зрительный нерв. Папилло-макулярный пучок

2. Волокна зрительного нерва. Хиазма

3. Ход перекрещенных волокон зрительного нерва. Анатомия хиазмы

4. Наружное коленчатое тело. Строение наружного коленчатого тела

5. Физиология наружного коленчатого тела. Проекция волокон зрительного нерва на коленчатое тело

6. Зрительные центры головного мозга. Локализация высших зрительных центров

7. Проекция сетчатки в коре головного мозга. Гононимные скотомы

8. Кортикальная проекция сетчатки. Поражения зрительных центров головного мозга

9. Проекция зрительных волокон на кору головного мозга. Иннервация желтого пятна

10. Поля зрения. Исследование полей зрения - периметрия meduniver.com

По данным Броувера и Земана, волокна, идущие от верхних квадрантов сетчатки, расположены в зрительном нерве сверху, а волокна, идущие с нижних квадрантов, — снизу. Установлено также, что перекрещенные волокна, идущие в зрительном нерве в верхних и нижних его отделах, проходят в хиазме по различному пути. Отсюда следует, что волокна, идущие от нижненосовых квадрантов сетчатки, переходят на другую сторону в нижней половине хиазмы, ближе к переднему краю. Волокна верхненосовых квадрантов сетчатки переходят на другую сторону в верхней ее половине, ближе к заднему ее краю.

Основная масса перекрещенных волокон сгруппирована в медиальной части хиазмы.

Как уже указывалось выше, неперекрещенные волокна во внутричерепной части зрительного нерва расположены вентро-латерально. В хиазме неперекрещенные волокна расположены также латерально по обе ее стороны.

Ход волокон папилло-макулярного пучка в хиазме был изучен у больных с атрофией зрительных нервов и центральными скотомами на почве алкогольной интоксикации. Во внутричерепной части зрительного нерва папилло-макулярный пучок расположен в центре поперечного сечения нерва в виде горизонтального овала. В хиазме этот пучок постепенно разделяется на две части, содержащие перекрещенные и неперекрещенные волокна. Неперекрещенные волокна на всем протяжении расположены в центре латеральных отделов хиазмы.

Таким образом, эта часть папилло-макулярного пучка в хиазме занимает то же положение, которое весь пучок целиком занимает во внутричерепной части зрительных нервов. Перекрещенная часть папилло-макулярных пучков постепенно отодвигается к верхней поверхности хиазмы. При этом оба перекрещенных пучка постепенно приближаются к средней линии и сближаются друг с другом.

Перекрест папилло-макулярных пучков происходит поблизости от верхней поверхности хиазмы, в заднем ее отделе. По Вильбранду, этот перекрест осуществляется под дном третьего желудочка.

Броувер и Земан в экспериментальных исследованиях на обезьянах установили, что волокна верхних отделов сетчатки перекрещиваются в хиазме дорзально, волокна нижних отделов — вентрально. Папилло-макулярный пучок перекрещивается в средней части хиазмы.

Ход папилло-макулярного пучка в зрительных трактах хорошо изучен на основании исследования больных с атрофией зрительных нервов с центральными скотомами на почве алкогольной интоксикации. Большинство авторов считает, что почти на всем протяжении зрительных трактов папилло-макулярный пучок занимает центральное положение. По мере приближения тракта к наружному коленчатому телу папилломакулярный пучок располагается все ближе к дорзальной поверхности зрительного тракта.

Положение перекрещенных и неперекрещенных волокон изучалось на случаях с односторонней атрофией зрительного нерва. Геншен на основании своих исследований пришел к выводу, что в зрительных трактах перекрещенные и неперекрещенные волокна идут отдельными пучками вплоть до' наружного коленчатого тела. При этом перекрещенные волокна расположены вентро-медиально, неперекрещенные — дорзо-лате-рально. Папилло-макулярный пучок занимает центральное положение. Кроме того, Геншен указывает, что в зрительном тракте сохраняется вертикальная проекция сетчатки. Это означает, что волокна, идущие от верхних квадрантов сетчатки, в зрительном тракте расположены сверху, а волокна, идущие с нижних квадрантов, — снизу.

Броувер и Земан в экспериментальных исследованиях на обезьянах нашли, что в зрительных трактах имеют место следующие соотношения. Волокна, идущие от верхних отделов сетчатки, расположены дорзально, волокна от нижних квадрантов — вентрально. Это соответствует тем данным, которые были получены Геншеном у человека.

Представление о раздельном ходе перекрещенных и неперекрещенных волокон в зрительном тракте получило довольно широкое распространение, и его на основании собственных исследований придерживались многие авторы. Однако ряд исследователей, в том числе и Вильбранд, придерживается противоположного взгляда и считает, что в зрительном тракте перекрещенные и неперекрещенные волокна более или менее равномерно смешаны друг с другом. Таким образом, вопрос с ходе волокон в зрительных трактах в настоящее время еще нельзя считать окончательно разрешенным.

- Читать далее "Наружное коленчатое тело. Строение наружного коленчатого тела"

Оглавление темы "Зрительный нерв. Зрительный путь":1. Зрительный нерв. Папилло-макулярный пучок

2. Волокна зрительного нерва. Хиазма

3. Ход перекрещенных волокон зрительного нерва. Анатомия хиазмы

4. Наружное коленчатое тело. Строение наружного коленчатого тела

5. Физиология наружного коленчатого тела. Проекция волокон зрительного нерва на коленчатое тело

6. Зрительные центры головного мозга. Локализация высших зрительных центров

7. Проекция сетчатки в коре головного мозга. Гононимные скотомы

8. Кортикальная проекция сетчатки. Поражения зрительных центров головного мозга

9. Проекция зрительных волокон на кору головного мозга. Иннервация желтого пятна

10. Поля зрения. Исследование полей зрения - периметрия meduniver.com

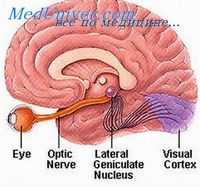

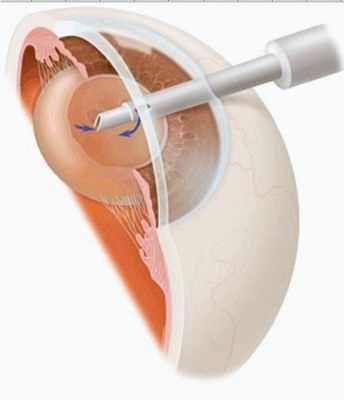

Световые лучи, несущие информацию об окружающем пространстве, проходят через преломляющие среды глаза (роговицу, хрусталик, стекловидное тело) и воздействуют на рецепторы зрительного анализатора, располагающиеся в сетчатой оболочке глаза; при этом изображение видимого пространства проецируется на сетчатку в перевернутом виде.

Зрительные рецепторы (рецепторы световой энергии) представляют собой нейроэпителиальные образования, известные под названием палочек и колбочек, которые обеспечивают возникающие под влиянием света фотохимические реакции, преобразующие энергию света в нервные импульсы. В сетчатой оболочке глаза человека колбочек около 7 млн, палочек - приблизительно 150 млн. Колбочки обладают наиболее высокой разрешающей способностью и обеспечивают в основном дневное и цветное зрение. Они сконцентрированы главным образом в участке сетчатой оболочки, известном как пятно (macula), или желтое пятно. Пятно занимает приблизительно 1% площади сетчатки.

Палочки и колбочки расцениваются как специализированный нейроэпите-лий, имеющий сходство с клетками эпендимы, выстилающей желудочки мозга. Этот светочувствительный нейроэпителий находится в одном из наружных слоев сетчатки, в области желтого пятна, в расположенной в его центре ямке сконцентрировано особенно большое количество колбочек, что делает его местом наиболее ясного зрения. Импульсы, возникающие в наружном слое сетчатки, достигают расположенных во внутренних слоях сетчатки промежуточных, главным образом биполярных нейронов, а затем и ганглиозных нервных клеток. Аксоны ганглиозных клеток радиально сходятся к одному участку сетчатки, находящемуся медиальнее пятна, и формируют диск зрительного нерва, по сути, его начальный отрезок.

Зрительный нерв, п. opticus (II черепной нерв) состоит из аксонов ганглиозных клеток сетчатой оболочки, выходит из глазного яблока вблизи от его заднего полюса, проходит через ретробульбарную клетчатку. Ретробульбарная (глазничная) часть зрительного нерва, находящаяся в пределах глазницы, имеет длину около 30 мм. Зрительный нерв здесь покрыт всеми тремя мозговыми оболочками: твердой, паутинной и мягкой. Далее он покидает глазницу через расположенное в ее глубине зрительное отверстие и проникает в среднюю черепную ямку.

Внутричерепная часть зрительного нерва более короткая (от 4 до 17 мм) и покрыта лишь мягкой мозговой оболочкой. Зрительные нервы, подходя к диафрагме турецкого седла, сближаются и образуют неполный зрительный перекрест (chiasma opticum).

Зрительный анализатор и рефлекторная дуга зрачкового рефлекса. 1 сетчатка глаза; 2 зрительный нерв; 3 хиазма; 4 зрительный тракт; 5 клетки наружного коленчатого тела; 6 зрительная лучистость {пучок Грациоле); 7 корковая проекционная зрительная зона шпорная борозда; 8 переднее двухолмие; 9 ядра глазодвигательного (III) нерва; 10 вегетативная часть глазодвигательного (III) нерва; И ресничный узел.В хиазме перекрест совершают только те волокна зрительных нервов, которые передают импульсы от внутренних половин сетчатой оболочки глаз. Аксоны же ганглиозных клеток, находящихся в латеральных половинах сетчатки, не подвергаются перекресту и, проходя через хиазму, лишь огибают снаружи участвующие в формировании перекреста волокна, составляя его латеральные отделы. Нервные волокна, несущие зрительную информацию от желтого пятна, составляют около 1/3 волокон зрительного нерва; проходя в составе хиазмы, они также совершают частичный перекрест, разделяясь на перекрещенные и прямые волокна макулярного пучка. Кровоснабжение зрительных нервов и хиазмы обеспечивают ветви глазной артерии (a. ophtalmica).

Пройдя через хиазму, аксоны ган-глиозных клеток образуют два зрительных тракта, каждый из которых состоит из нервных волокон, несущих импульсы от одноименных половин сетчаток обоих глаз. Зрительные тракты проходят по основанию мозга и достигают наружных коленчатых тел, являющихся подкорковыми зрительными центрами. В них заканчиваются аксоны ганглиозных клеток сетчатки, и импульсы переключаются на следующие нейроны. Аксоны нейронов каждого латерального коленчатого тела проходят через зачечевидную часть (pars retrolenticularis) внутренней капсулы и формируют зрительную лучистость (radiatio optica), или пучок Грациоле, который участвует в формировании белого вещества височной и в меньшей степени теменной долей мозга, затем его затылочной доли и заканчивается в корковом конце зрительного анализатора, т.е. в первичной зрительной коре, расположенной главным образом на медиальной поверхности затылочной доли в области шпорной борозды (поле 17, по Бродману).

Следует подчеркнуть, что на всем протяжении зрительных путей от диска зрительного нерва до проекционной зоны в коре большого мозга зрительные волокна расположены в строгом ретинотопическом порядке.

Зрительный нерв принципиально отличается от черепных нервов стволового уровня. Это, по сути, даже не нерв, а выдвинутый вперед на периферию мозговой тяж. Составляющие его волокна не имеют характерной для периферического нерва шванновской оболочки, дистальнее места выхода зрительного нерва их глазного яблока ее заменяет миелиновая оболочка, формирующаяся из оболочки прилежащих к нервным волокнам олигодендроцитов. Такое строение зрительных нервов объяснимо, если учесть, что в процессе онтогенеза зрительные нервы образуются из стеблей (ножек) так называемых глазных пузырей, представляющих собой выпячивания передней стенки первичного переднего мозгового пузыря, которые трансформируются в дальнейшем в сетчатую оболочку глаз.

Загрузка...Чтобы создать ссылку к этой статье на вашем сайте,

скопируйте и вставьте на своей странице один из кодов:

Принцип его действия основан на способности человеческого глаза по-разному воспринимать мелькающий свет. Если его частота превышает 40 - 46 Гц, он кажется непрерывным свечением. Вернее, так в норме. Если же критическая частота ниже, значит, налицо патология.

«Хиазма» управляется компьютером по особой программе. Электронный блок с помощью лампы оригинальной конструкции подает мелькающий свет с постепенно меняющейся частотой, приемник регистрирует реакцию глаз и выдает на дисплей цифры - критические частоты мелькания для разных частей поля зрения каждого глаза. Экспериментально установлена четкая связь между местом «обрыва провода» и значением критической частоты. Например, если поврежден отрезок зрительного нерва близко к сетчатке, критическая частота переменного светового сигнала «завалена» в центре поля зрения; по мере удаления от сетчатки отклонение частоты «расползается» по всему полю, а если поражена хиазма, оно выявляется лишь в наружных половинках поля зрения: для правого глаза - справа, для левого - слева. Когда очаг болезни расположен за хиазмой, ближе к зрительным центрам мозга, прерывается проведение оптического сигнала по волокнам, идущим от одной и той же области сетчатки каждого глаза, - иными словами, «неправильная» частота мельканий отмечается либо в обоих правых, либо в обоих левых полуполях зрения.

Процедура осмотра занимает всего несколько минут. В процессе испытаний выяснилось, что «Хиазма» применима и для раннего выявления других - самых разных - заболеваний глаз, как у взрослых, так и у детей.

Описанный диагностический метод получил название мультифокального (многофокусного). С его помощью удалось получить своего рода карту критических частот переменного света у здорового человека - диагноз, таким образом, ставят путем ее сравнения с картой пациента.

Новым аппаратом можно и лечить от некоторых болезней. Например, выяснилось, что красный мелькающий свет несколько активизирует обмен веществ в сетчатке и кровоток в ее центре, зеленый - наоборот, тормозит метаболизм и замедляет кровь, что помогает снизить внутриглазное давление при глаукоме.

Пока «Хиазма» не выпускается серийно. Для промышленного производства прибор должен пройти еще стадию лицензирования, но это не более чем вопрос времени.

Борис

САМОЙЛОВ

Хиазм — (от др. греч. ???????) риторическая фигура, заключающаяся в крестообразном изменении последовательности элементов в двух параллельных рядах слов (например, фраза К. С. Станиславского: «Умейте любить искусство в себе, а не себя в … Википедия

Хиазм — (от греч. chiasmуs крестообразное расположение), изображение стоящей человеческой фигуры, в которой тяжесть тела перенесена на одну ногу (опорную); поднявшемуся из за этого бедру соответствует опущенное плечо, а другому, опущенному бедру … Художественная энциклопедия

хиазм — прием, изображение, перекрест, хиазма Словарь русских синонимов. хиазм сущ., кол во синонимов: 4 • изображение (98) • … Словарь синонимов

ХИАЗМ — в изобразительном искусстве изображение стоящей человеческой фигуры, опирающейся на одну ногу: при этом, если правое плечо поднято, то правое бедро опущено, и наоборот … Большой Энциклопедический словарь

ХИАЗМ — ХИАЗМ, хиазма, муж., и ХИАЗМА, хиазмы, жен. (греч. chiasmos расположение в виде буквы х ). 1. Перестановка членов предложения (линг., лит.). 2. Скрещение зрительных нервов в мозгу (анат.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

ХИАЗМ — ХИАЗМ, хиазма, муж., и ХИАЗМА, хиазмы, жен. (греч. chiasmos расположение в виде буквы х ). 1. Перестановка членов предложения (линг., лит.). 2. Скрещение зрительных нервов в мозгу (анат.). Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

хиазм — I [от греч. chiasmos крестообразное расположение в виде греч. буквы ? (хи)], вид параллелизма: расположение частей двух параллельных членов в обратном порядке («Мы едим, чтобы жить, а не живём, чтобы есть»; «Всё во мне и я во всём» … Энциклопедический словарь

Хиазм — ХИАЗМ см. Параллелизм … Словарь литературных терминов

хиазм — (от греч. названия буквы c – хи – расположенный крестом), фигура речи, параллелизм с обратным расположением частей: ab – ba (в отличие от обычного параллелизма: ab – ab). Напр., «всё во мне и я во всём» (Ф. И. Тютчев), «ездок был глуп, умён был … Литературная энциклопедия

хиазм — (от греч. chiasmos крестообразный) вид параллелизма, своеобразное построение предложения, когда в первой его половине слова расположены в одной последовательности, а во второй в обратной. Рб: Язык. Изобразительно выразительные средства Род: … Терминологический словарь-тезаурус по литературоведению

dic.academic.ruхиазма — (хиазма) место у основания мозга головного, где перекрещивается половина волокон зрительных нервов, а именно волокна, идущие от внутренней половины сетчатки каждого глаза. Благодаря этому в затылочную область каждого полушария мозга … Большая психологическая энциклопедия

хиазма — сущ., кол во синонимов: 2 • перекрест (8) • хиазм (4) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

хиазма — хиазма. См. перекрест. (Источник: «Англо русский толковый словарь генетических терминов». Арефьев В.А., Лисовенко Л.А., Москва: Изд во ВНИРО, 1995 г.) … Молекулярная биология и генетика. Толковый словарь.

ХИАЗМА — (chiasma, множ. chiasmata) 1. В генетике точки соединения гомологичных хромосом в профазе во время первого деления мейоза. Хиазмы образуются с конца профазы и до анафазы и являются тем местом, где происходит взаимный обмен генетической … Толковый словарь по медицине

хиазма — (chiasma; греч. chiasmos расположение в виде греч. буквы х (хи)) 1) см. Зрительный перекрест; 2) в генетике X образная структура, образующаяся в профазе мейоза вследствие конъюгации и кроссинговера двух хроматид бивалента … Большой медицинский словарь

Хиазма — ж. Скрещение зрительных нервов на нижней поверхности промежуточного мозга позвоночных (в анатомии). Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

хиазма — хи азма, ы (в генетике) … Русский орфографический словарь

Хиазма — от греч. chiasmos расположение чего то в виде греческой буквы Х, напр. в лингвистике перестановка частей предложения, в молекулярной генетике особая фигура, которую образуют хромосомы в процессе мейотического деления (при рекомбинации), в … Мир Лема - словарь и путеводитель

хиазма — (1 ж); мн. хиа/змы, Р. хиа/зм (в биологии) … Орфографический словарь русского языка

хиазма — 1. лингв. Фразаны? икенче яртысында ??мл? кис?кл?рене? урынын алмаштырып кую бел?н билгел?н? торган синтаксик параллелизм (м?с. зарлана да елый, елый да зарлана) 2. анат. К?р? нервларыны? мид? бер берсе бел?н кисеш?е … Татар телене? а?латмалы с?злеге

dic.academic.ruХимические ожоги век.

Ожоги возникают от действия термических, химических и термохимических факторов. Кроме того, врачу скорой помощи приходится иметь дело и с поражением глаз ультрафиолетовым излучением.

Электроофтальмия

Так называют реакцию глаз на воздействие ультрафиолетового облучения. Она возникает при участии в электросварочных работах без защиты глаз. Аналогичная реакция возникает и при воздействии солнечного ультрафиолетового излучения, отраженного от снежной поверхности.

Диагностика. Жалобы на очень сильную светобоязнь, ощущение песка и сильные колющие боли в глазах. Объективно определяются слезотечение, спастическое сокращение век, гиперемия конъюнктивы.

Первая помощь. Закапывание капель 0,25%-0,5% раствора дикаина, 4%-5% раствора новокаина, тримекаина либо лидокаина, холодные примочки, помещение пострадавшего в темную комнату.

Термические ожоги век

Обычно они сочетаются с ожогами лица. Степень ожогов век определяется по тем же правилам, что и на других поверхностях тела.

Первая помощь. Применение анальгетиков внутрь и парентерально. Обработка обожженной поверхности 1 % спиртовым раствором бриллиантового зеленого. При изолированных ожогах век пострадавшего необходимо доставить в глазной стационар. При сочетании ожогов век с ожогами других поверхностей - ожоговый стационар.

Термические ожоги глаз

Являются следствием попадания за веки горячих нейтральных жидкостей или расплавленных веществ. Возможны ожоги глаз горячими воздухом или паром.

Диагностика. Жалобы на сильные боли в глазу, светобоязнь, ухудшение зрения вплоть до полной его потери. Объективно определяются резко выраженная смешанная инъекция, помутнение роговицы.

Первая помощь. Применение анальгетиков внутрь и парентерально. Закапывание за веки 0,25% -0,5% раствора дикаина, 4% - 5% новокаина, тримекаина либо лидокаина, 10% -30% раствора сульфацил-натрия (альбуцида), 0,2% раствора левомицетина. Срочная доставка в глазной стационар.

Химические ожоги век

Возникают от действия кислот и щелочей. Обычно сочетаются с ожогами лица. Степень ожогов век определяется по тем же правилам, что и на других поверхностях тела.

Первая помощь. Применение анальгетиков внутрь и парентерально. Обработка поверхностей, обожженных кислотой, рыхлыми ватными тампонами, смоченными в растворе соды, а поверхностей, обожженных щелочью,- в 2% растворе борной кислоты.

При изолированных ожогах век пострадавшего необходимо доставить в глазной стационар, а при сочетании с ожогами других поверхностей - в ожоговый стационар.

Химические ожоги глаз

Возникают при случайном попадании за веки кислот и щелочей в виде растворов, а иногда и в виде порошков. В редких случаях химические ожоги глаз возникают от ошибочного закапывания растворов кислот либо щелочей, принятых за глазные капли. На практике чаще всего это нашатырный спирт, от которого, как правило, глаз слепнет. Поэтому нашатырный спирт и другие щелочи, а также кислоты, не должны отпускаться в таких же флакончиках, в каких продаются глазные капли. Важно также пациентам, применяющим глазные капли и нашатырный спирт, маркировать последний красной или другой яркой клейкой лентой, чтобы не спутать его с глазными каплями.

Диагностика. Жалобы на сильные боли в глазу, светобоязнь, резкое ухудшение зрения. Объективно определяются резко выраженная смешанная инъекция, помутнение роговицы.

Первая помощь. При попадании за веки порошкообразного химического вещества необходимо удалить его сухой ватой, намотанной на спичку, и лишь после этого можно приступать к промыванию глаза. При ожогах жидкими химическими веществами промывание глаз необходимо начать как можно быстрее. Именно скорость начала промывания решает судьбу глаза. Промывать глаз можно под краном с помощью рыхлого комка ваты, который смачивают водой, и, не отжимая, проводят им вдоль краев век от виска к носу в течение 10-15 мин. Если известно, что ожог нанесен щелочью, для промывания можно использовать 2% раствор борной кислоты, а если глаз обожжен кислотой, то для промывания используют содовый раствор. Промывать можно также из резинового баллона, с помощью глазной стеклянной ванночки и т. д. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 1-2-минутным промыванием, особенно при ожогах порошкообразным химическим веществом. После 10-15-минутного промывания в глаз необходимо закапать 0,25% -0,5% раствор дикаина, 4% - 5% раствор новокаина, гримекаина или лидокаина, 10% -30% раствор сульфацила натрия (альбуцида) и 0,2% раствора левомицетина. В пути при болях в глазу внутрь можно еще раз дать таблетку анальгетика. Госпитализация в глазной стационар.

Под ред. В. Михайловича"Первая помощь при ожоге глаз и их вспомогательных органов" и другие статьи из раздела Неотложная помощь в офтальмологии.

Важно помнить, что даже серьезные поражения глаз поддаются лечению, но при условии оказания первой помощи пострадавшему и своевременной госпитализации.

Химический ожог глаза зачастую случается на производстве и строительных работах, но не исключены случаи получения повреждений в быту.

Среди химических веществ, способных повлиять на состояние глаз, выделяют:

В редких случаях развитие реакции может спровоцировать попадание в глаза некоторых лекарственных средств, но, к счастью, они вызывают лишь временное раздражение.

Воздействие на глаза щелочи и кислот имеют свои характерные особенности.

Под воздействием кислоты на поверхности органа образуется плотный струп, который является неким барьером, препятствующим дальнейшему проникновению вещества вглубь структуры глаза. Благодаря этому повреждения остаются минимальными, а под слоем струпа остаются здоровые не поврежденные ткани.

Действие щелочи сопровождается гидролизом белка, что напротив препятствуют образованию струпа. Вещество способно проникать в более глубокие слои глаза и как следствие — приносить более тяжелые последствия.

В первые часы после получения ожога щелочью степень и глубина поражения будет казаться незначительной, но по прошествии 2-3 дней его площадь заметно увеличится, после чего можно с точностью установить степень и тяжесть повреждений.

Химический ожог глаза можно выявить по следующим признакам:

Выраженность тех или иных признаков зависит от степени тяжести поражения глаз с I по IV.

Важно помнить, что последние стадии являются наиболее тяжелыми и могут вызвать ряд последствий и видимых изменений, например, шрамы и рубцы на конъюнктиве и кожном покрове, разрушение структуры глазного яблока, образование язв и спаек и пр.

Дальнейший прогноз тесно связан со степенью поражения глаза, качества медицинского обслуживания и своевременного оказания первой помощи пострадавшему — промывания пораженного органа и полного удаления частичек раздражающего вещества.

На сегодняшний день химический ожог глаза излечивается путем хирургического вмешательства и использования медикаментозных препаратов.

style="display:inline-block;width:728px;height:90px"

data-ad-client="ca-pub-3865188500791789"

data-ad-slot="4307928037">

Ожоги век и конъюнктивы, равно как ожоги других локализаций, подразделяются по тяжести: гиперемия и отек (1степень), образование пузырей (2 степень), эрозия (3 степень), некроз ( 4 степень).

Первая доврачебная и врачебная помощь при ожогах, как придатков, так и самого глазного яблока заключается в немедленном удалении вызвавшего его вещества и длительном (10-15 мин) промывании обожженных век и конъюнктивального мешка. Затем веки смазывают и закладывают за них масляные растворы. После оказания первой помощи больной с ожогом должен быть срочно доставлен в офтальмологическую клинику. В стационаре в любом случае показаны мазевые аппликации на участки ожогов, а также форсированные инстилляции растворов антибиотиков, сульфаниламидов, витаминов, димексида и анастетиков. Нередко показаны субконъюнктивальные или парабульбарные инъекции аутокрови.

Исход ожога 1 степени - выздоровление. После ожога 2 степени могут остаться нежные рубцы без ограничения функций, после ожога 3 степени - выраженные рубцы и нарушения функций, 4 степени - резкие косметические и функциональные нарушения.

Ожоги глазного яблока делятся на 4 степени. Ожог 1степени характеризуется в основном гиперемией тканей глаза, отеком, поверхностной эрозией роговицы: ожог 2 степени отличается глубокой эрозией, отеком, пузырями, отек 3 степени - всеми тремя перечисленными признаками и некрозом. Ожог роговицы 4 степени сопровождается массивным некрозом с распадом тканей и перфорацией роговицы или склеры. Ожог любой степени вызывает резкий блефароспазм и болевой синдром.

Диагностика ожогов глазного яблока несложна. В первую очередь обнаруживается легкий блефараспазм, покраснение и отчетность конъюнктивы глазного яблока. Роговая оболочка на различной площади может иметь вид запотевшего стекла, могут быть эрозии разной интенсивности и локализации. При тяжелых ожогах возникают пузыри и их распад. В некоторых случаях можно заметить выраженный глубокий некроз, а иногда и прободение глазного яблока с ущемлением в образовавшемся дефекте внутриглазных структур (чаще радушки). В процессе диагностики необходимо тщательно и быстро определить присутствие в глазу (в конъюнктивальном мешке, роговице, склере) инородных ожоговых тел (известь, карандаш, кристаллы, пермаганата калия, клей и др.). Необходимо выяснить у ребенка, родителей, у окружающих, которые могли видеть момент травмы, какое вещество или какой предмет попал в глаз. Ожоги обычно возникают в результате небрежного обращения с кислотами и щелочами, применяемыми для хозяйственных целей. В ряде случаев ожоги обусловлены небрежным обращением с горячими пищей, молоком, маслом, кипятком. Нередко в глаза попадают кусочки негашеной извести, анилинового карандаша, кристаллы перманганата калия, нашатырный спирт и др. Кроме того, в глаз могут попасть раскаленные частицы во время наблюдения за электросваркой, за распиливанием металла и др. Наиболее тяжелые поражения переднего отдела глаза, особенно в роговице, возникают при ожогах щелочами. Щелочи вызывают так называемый колликвационный некроз, который постепенно распространяется в глубь ткани. Кислотный ожог вызывает коагуляционный, т.е. сравнительно поверхностный, некроз. В первый день ожог щелочью кажется легким, но на второй день и позже он оборачивается бурным некрозом тканей, что может закончится гибелью глаза.

Первая доврачебная, а так же врачебная помощь детям с ожогами глаз состоит в удалении ожогового вещества из структур глаза и длительном промывании конъюнктивального мешка проточной водой. Вслед за этим целесообразны инстилляции растворов анестетиков, а так же сульфаниламидов и антибиотиков. Обязательно введение масляных веществ (витамин А в масляном растворе, подсолнечное масло). Если достоверно известно, какое вещество попало в глаз, врач может применить одно из нейтрализующих средств.

Как правило, при ожогах глаз, так же при ранениях или тупых травмах с нарушением целостности тканей, показано введение столбнячного анатоксина. Можно наложить легкую марлевую асептическую масляную (антибиотиковая, сульфаниломидная, витаминная мазь) монокулярную повязку. Специализированная офтальмологическая помощь состоит в форсированных инстиляциях противовоспалительных, антибактериальных, регенераторных и рассасывающих средств (димексид, амидопирин, анибиотики, сульфацил-натрий, хинин, этилморфин, облепиховое масло и др.) и ежечасных инстилляциях анестетиков (новокаин, пиромекаин, тримекаин).

Исходы ожогов глаз I и II степени благоприятные. После ожогов III и IV степени остаются рубцовые изменения, которые нередко требуют пластических операций. Детей с последствиями ожогов III и IV степени включают в группу профилактики глазной патологии и длительно активно диспансерно наблюдают вплоть до реабилитации.

< Предыдущая Следующая >Ожоги глаз могут формироваться по двум основным причинам:

- по причине воздействия очень большой температуры: термические или тепловые ожоги;

- по причине воздействия химических веществ: химические ожоги.

Признаки ожогов глаз

Принято выделять четыре стадии ожогов глаз (кожи век, роговичной оболочки и конъюнктивы):

1я стадия несильные ожоги. Ожоги глаз первой стадии характеризуются увеличением кровенаполнения тканей век и оболочки конъюнктивы, неглубокое замутнение роговичной оболочки и ее небольшая эрозия.

2я стадия ожоги глаз средней тяжести. При ожогах глаз средней тяжести на кожном покрове возникают пузыри, на конъюнктиве образуются пленки, которые можно без труда удалить, поверхность роговицы мутнеет.

3я стадии тяжелые ожоги глаз. При ожогах глаз третьей стадии возникает отмирание кожного покрова век, пленки быстро образуются и не снимаются, роговичный слой сильно мутнеет. Роговица становится похожа на матированное стекло.

4я стадия ожоги глаз очень тяжелой степени. При таких ожогах глаз характерно развитие обширного отмирания тканей, некроза конъюнктивы, склеры глаза, роговица помутнена до самых глубоких слоев и похожа на фарфор.

После процесса отмирания пораженных участков кожного покрова и оболочек глаза открывается изъязвленная поверхность, на которой после заживания образовываются глубокие рубцы и шрамы. Эти элементы соединительной ткани способствуют значительному сокращению слизистой глаза.

На роговице глаза образуются помутненные участки разной интенсивности.

Когда ожоги глаз носят тяжелый характер, то формируются сращения склеры конъюнктивы и кожи века. Этот процесс носит название симблефарона.

Ожоги глаз протекать в сопровождении иридоциклита, глаукомы вторичного характера. Если в рану попадает инфекция, то возникает эндофтальмит. Все указанные явления способствуют развитию осложнений ожога глаз.

При ожогах глаз первой и второй стадии прогноз обычно положительный.

Ожоги же глаз третьей и четвертой стадии часто становятся причиной непоправимых изменений расположения век, инфицированию глаза, образованию бельм на роговичной оболочке, резкому ухудшению зрения вплоть до полной слепоты.

Профилактика ожогов глаз состоит в защите органов зрения в условиях вредного производства, в быту и при высоких температурах.

Лечение ожогов глаз

Неотложная помощь при химических повреждениях состоит в промывании глазного яблока и близлежащих тканей большим количеством воды либо слабого раствора марганцовки.

Когда возможно, при щелочных ожогах глаз необходимо промыть поврежденный орган слабым раствором борной кислоты либо неконцентрированным раствором уксусной кислоты. Если ожог глаз был нанесен анилиновым карандашом, то лечение ожога глаз заключается в промывании глаза раствором танина либо слабым раствором кислоты аскорбиновой.

Прилипшие к конъюнктиве мелкие частицы химического реагента после обезболивания устраняют с помощью смоченного в жидкости ватного тампона, при помощи пинцета либо медицинской иглы.

Если устранение раздражающих частиц осуществить невозможно, то выполняют инъекции в конъюнктивальный мешочек препарата, содержащего растворимый кальций.

После того, как поврежденный глаз удалось очистить, полость под веками наполняют обеззараживающими мазями и растворами.

Эти лекарственные препараты используют при тепловых ожогах глаз.

Дальнейшее лечение ожогов глаз выполняется в условиях стационара.

В целом, лечение ожогов глаз должно быть нацелено на максимальное сохранение зрительной функции поврежденного глаза, на угнетение аутоиммунных реакций, на предотвращение всевозможных инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Просмотров: 1039

www.megamedportal.ru Категория: Неотложные

Ожоги глаз относятся к тяжёлым поражениям и занимают значительное место среди травм органа зрения. В мирное время пострадавшие с ожогами глаз составляют 10 - 30% среди всех лиц, поступивших в стационары с повреждениями органа зрения. По данным литературы при тяжёлых ожогах глаз 50% пострадавших становятся инвалидами и только некоторые из них могут вернуться к своей работе.

Важное место занимают ожоги глаз в военное время. Характерной особенностью их является сочетанность и комбинированность поражения. В период Великой Отечественной войны ожоги глаз составили 6% от общего числа глазных поражений.

По этиологии различают две основные группы ожогов: ожоги, вызванные физическими факторами, среди которых преобладает термический; ожоги, развившиеся в результате контакта с химическими веществами. Последние в мирное время встречаются в 2 - 4 раза чаще, чем первые.

Химические вещества, способные вызвать ожоги глаз, разнообразны и перечень их очень велик. Чувствительность тканей роговицы к повреждающему действию многих веществ обусловлена отсутствием слоя ороговевших клеток эпителия, которые могли бы создать механическую защиту ткани; постоянным увлажнением роговицы слезой, приводящим к созданию интимного контакта с попавшими на поверхность роговицы хмическими веществами. Большое значение имеет также отсутствие сосудов в роговице, чем облегчаются условия для накопления продуктов распада клеток, затрудняется выведение и обезвреживание химического вещества. Повреждение клеток эпителия при контакте с большинством известных химических веществ приводит к нарушению обменных процессов.

Обычно производственные ожоги преобладают по частоте над бытовыми. Это обусловливает и характер повреждающих агентов. Наиболее часто ожоги вызываются щелочами. Из щелочей на первое место обычно ставят известь, едкий натр (каустическую соду), аммиак. Кислотные ожоги чаще вызываются серной, соляной, уксусной кислотами.

Из химических агентов, вызвающих ожоги глаз, особого внимания заслуживают известь и цемент: на эти 2 агента приходится 40% случаев ожогов глаз. Практически все эти ожоги - несчастные случаи при строительных работах.

При оказании неотложной помощи следует помнить о различиях в механизме повреждающего действия кислот и щелочей на роговицу. Кислоты денатурируют белки роговицы, вызывая коагуляционный некроз. Тяжесть кислотного ожога зависит от концентрации и времени воздействия кислоты, а также от её аниона. Анионы некоторых кислот имеют большее сродство к белкам, вследствие чего поражающий эффект наступает при более низких значениях рН. Так, если поражающее действие соляной кислоты проявляется при рН 2,5, то трихлоруксусная кислота, обладающая анионом с более выраженным сродством к белку, поражает ткани при рН 4,5. При действии кислоты наступает химическое преобразование белков в нерастворимые альбуминаты, создающие барьер для дальнейшего проникновения поражающего агента вглубь ткани. Однако денатурированные белки и продукты их распада увеличивают зону паранекроза, обусловливая нарушения обмена и приводя ко вторичному некрозу.

Механизм повреждающего воздействия щелочей заключается в том, что они, омыляя жиры и жироподобные вещества клеточных мембран, изменяют рН клеточного вещества, приводя к растворению (колликвации) белков и проникая вглубь ткани.

Среди ожогов глаз щелочами наиболее часто встречаются ожоги известью. Катион кальция в отличие от других катионов имеет особое сродство к белкам роговицы. Образуя кальциевые альбуминаты и кальциевые коллагенаты, он оказывает дополнительное повреждающее действие на роговицу, в которой появляются очаги обызвествления. Щелочной альбуминат, а также продукты распада белковой молекулы (меркаптаны, фенол, скатол, индол, альбумозы, пептоны и др.) обладают выраженной токсичностью, приводят к возникновению экссудации, усугубляя тяжесть поражения.

Различия в механизме действия кислот и щелочей влекут за собой и различие клиники поражения в первые часы. С развитием экссудации специфические признаки ожогового повреждения роговицы исчезают. Поэтому оценивать глубину ожога следует по возможности раньше, т.е. в период первичного или вторичного некроза (первые 2 - 3 суток).

В настоящее время наиболее приемлемой считается классификация ожогов по степени и глубине поражения. По этой классификации различают 5 степеней ожогов по глубине поражения (I, II, IIIA, IIIБ, IV) и 5 степеней тяжести (легчайшая, лёгкая, средней тяжести, тяжёлая, особо тяжёлая).

Ожог I степени характеризуется повреждением поверхностных слоёв эпидермиса кожи век или эпителия конъюнктивы и роговицы: кожа век гиперемирована, отёчна. Конъюнктива также гиперемирована, участки повреждённого эпителия, поврехностные слои роговицы слегка тускловаты, в местах дефекта эпителия определяется островковое прокрашивание флуоресцеином. Ожоги I степени проходят бесследно через 3 - 5 дней и независимо от площади поражения относятся к легчайшим.

При ожоге II степени наблюдается повреждение всех слоёв эпидермиса кожи век и всех слоёв эпителия роговицы и конъюнктивы. На коже век образуются пузыри. Конъюнктива умеренно отёчна, некротизированный эпителий отторгается в виде нежных плёнок. Поражённые участки интенсивно окрашиваются флуоресцеином. На роговице из-за отторжения эпителия образуется эрозия, окрашиваемая флуоресцеином в зелёный цвет. Регенерация обожжённых тканей происходит за 7 - 10 дней без образования рубцов, что способствует сохранению функции глаза. Ожоги II степени относятся к лёгким.

При ожогах IIIA степени развивается некроз поврехностных слоёв собственно кожи век, проявляющийся поврехностным струпом. Конъюнктива повреждается по всей толщине, бледна, имеет место значительный отёк рыхлой субконъюнктивальной ткани. В роговой оболочке повреждаются поврехностные слои стромы, роговица становится полупрозрачной. Хорошо видны контуры зрачка, но рисунок радужки рассмотреть нельзя. Регенерация продолжается 2 - 4 недели. Если при ожоге IIIA степени поражается оптическая зона роговицы или площадь ожога конъюнктивы век и глазного яблока составляет более 50%, то такие ожоги относятся к тяжёлым.

При ожогах IIIБ степени некротизируется вся толща кожи век (глубокий струп). Наблюдается некроз конъюнктивы и подлежащей ткани, отёка конъюнктивы не бывает, бледно-серая склера безболезненна и не кровоточит. Поражаются глубокие слои роговицы, которая выглядит как матовое стекло с исходом в интенсивное бельмо. Образуются сращения конъюнктивы век с глазным яблоком, часто развивается вторичная глаукома. Ожоги конъюнктивы и роговицы IIIБ степени независимо от протяжённости относятся к тяжёлым.

При ожогах IV степени имеется некроз не только всех слоёв кожи век, но и глубжележащих тканей (мышц, хряща век) с исходом в грубые деформации, сращение век между собой. При ожогк глазного яблока страдают хрусталик и сосудистый тракт. Роговица имеет вид фарфоровой пластинки, грязно-жёлтого цвета, сухая. Иногда в первые часы и дни после ожога роговица бывает полупрозрачной (например, при ожогах концентрированными растворами аммиака). В этих случаях удаётся рассмотреть неподвижный зрачок, гной в передней камере, мутный хрусталик. При ожоге IV степени рано (в течение 1 - 3 недель) происходит распад роговицы и ожоговый процесс заканчивается субатрофией глаза. Ожоги IV степени глазного яблока относятся к особо тяжёлым независимо от протяжённости.

Для некоторых повреждающих химических агентов находят применение специальные нейтрализаторы. При ожогах известью частое закапывание динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА, трилон Б, хелатон III) вызывает образование растворимых соединений, менее токсичных, чем сама известь, которые легко вымываются из тканей глаза.

При ожогах глаз анилиновым карандашом наиболее целесообразным считается закапывание глаз и подконъюнктивальное введение 5% раствора аскорбиновой кислоты. При ожогах марганцевокислым калием также рекомендуются промывание глаз и подконъюнктивальные инъекции 5% раствора аскорбиновой кислоты. При ожогах йодом 5% раствор гипосульфита натрия быстро обезвреживает йод в тканях.

Следует подчеркнуть, что эти нейтрализаторы весьма трудно применять в порядке первой помощи, поэтому они применяются в стационарных условиях.

Основное в деле оказания первой помощи при большинстве химических ожогов - немедленное и обильное промывание глаз водой, которое, выполняя механическую функцию, обычно гораздо эффективнее, чем потеря времени в поисках нейтрализатора. Как ни при одном другом поражении глаз, скорость оказания первой помощи при химических ожогах важна для дальнейшего развития патологического процесса. Поэтому так необходимо пропагандировать медицинские знания по вопросам защиты глаз и оказания само- и взаимопомощи на производствах, где возможны ожоги глаз. Важно оборудовать на таких производствах специальные гидранты для промывания глаз водой немедленно после травмы.

Известно много случаев, когда медицинский работник, стремясь быстрее доставить пострадавшего к офтальмологу, ограничивались лишь кратковременным смыванием химического вещества с век. Тем самым терялось драгоценное время для оказания первой помощи.

При попадании даже незначительного количества химического повреждающего вещества на веки и лицо необходимо как можно скорее удалить обжигающую жидкость с кожных покровов лица, век. Обычно на это бывает достаточно 5 - 7 секунд, если обмывание производится большим количеством воды (из ведра, под краном). Далее необходимо немедленно вывернуть веки и приступить к промыванию глазного яблока и конъюнктивальной полости в течение 10 - 15 минут. Наиболее это удобно производить из резиновых или пластмассовых баллончиков на 300 - 500 мл. На объектах, где работают с обжигающими химическими жидкостями, растворы двух основных нейтрализаторов (2% раствор двууглекислой соды для кислотных ожогов и 2% раствор для щелочных ожогов) должны постоянно находится в этих баллончиках. Для лучшей сохранности растворов-нейтрализаторов к ним следует добавить в качестве консерванта 0,2% раствор левомицетина. Конец резинового баллончика закрывается колпачком от глазной пипетки. В таком заготовленном виде нейтрализаторы можно хранить 7 - 10 дней. Нейтрализаторы можно хранить в навесках (например, на 2 л воды 40 г двууглекислой соды или 40 г борной кислоты).

Первую помощь необходимо оказывать не только очень быстро, но и тщательно. Очень часто, однако, резко выраженный спазм век, боль в глазу, быстро развивающийся отёк век, а также страх больного препятствуют тщательному промыванию конъюнктивальной полости. Поэтому после немедленного промывания глаз на месте происшествия необходимо провести обезболивание глаз 0,5% раствором дикаина, а затем развести веки векоподъёмниками и обильно промыть глаз ещё раз, исследуя все складки конъюнктивы и удаляя плотно внедрившиеся частицы (известь, цемент, карбид) влажным ватным тампоном.

В особо редких случаях, когда поблизости нет воды и других подходящих жидкостей (например, молока), можно уменьшить тяжесть поражения глаза путём просушивания глазного яблока кусочком ваты или другой гигроскопической ткани, прижимая её к области слёзного озера.

После длительного и тщательного промывания за веки поражённого глаза рекомендуется заложить глазную мазь с антибиотиками или сульфаниламидами (5% левомицетиновую, 10% сульфациловую и др.) или глазную лекарственную плёнку с сульфадимезином, софрадексом и т.п. Если пострадавший эвакуируется в закрытой санитарной машине, то его лучше оставить без повязки, чтобы не создавать под повязкой термостатных условий, способствующих развитию инфекции. Если же эвакуация будет производиться на попутной машине, по пыльной дороге, целесообразно наложить повязку.

doctorvic.ru

Следующие статьи

- Операция или естественное восстановление зрения ЗА и ПРОТИВ. Операция Очки Хелп. Определение и классификация стационарной ночной слепоты.

- Наше зрение. Наши возможности. Наши глаза и их работа.

- Очки. Большая советская энциклопедия. Очки-пустышки. Очковая оптика.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Как лечить катаракту глаза биоптроном

Как лечить катаракту глаза биоптроном  Как наносить подводку для глаз

Как наносить подводку для глаз  Где оперировать катаракту

Где оперировать катаракту  Повседневный макияж для зеленых глаз поэтапно фото

Повседневный макияж для зеленых глаз поэтапно фото  Катаракта операция отзывы киев

Катаракта операция отзывы киев  Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты

Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты