Катаракта лечение после операции слизистая воспалена

Лечение катаракты без операции

Хрусталик окружен капсулой. Химический состав хрусталика постоянный: вода, белки, минеральные соли, витамин С. С возрастом химический состав меняется и это приводит к развитию в хрусталике помутнений – катаракта.

Классификация катаракт:

- По времени возникновения: приобретенная и врожденная.

- По локализации помутнений: передние и задние, полярные, ядерные.

- По этиологии приобретенная катаракта бывает:

- возрастная.

- осложненная.

- травматическая.

- лучевая.

- в результате интоксикации.

Стадии развития катаракты:

- Начальная: жалоб нет. Ухудшается зрение на дальние расстояния. Длительность – 2-10 лет.

- Незрелая катаракта: резкое ухудшение зрения. Хрусталик становится серо-белого цвета. Длится неопределенно долго.

- Зрелая катаракта:

- Перезрелая катаракта: кора хрусталика превращается в жидкую массу и он може полностью рассосаться.

Ядерная катаракта: все стадии проходят быстрее. Хрусталик зеленовато-бурого цвета.

Лечение катаракты без операции :

- Консервативное. Местно – улучшают питание хрусталика – тауфон,

- Витаминотерапия – поливитамины внутрь: ундевит, гировитал, пангенеавит.

Оперативное:

- Интракапсулярная экстракция катаракты – хрусталик удаляется в капсуле

- Экстракапсулярная

- Криоэкстракция катаракты – замораживание и извлечение хрусталика

- Органоэмульсификафия – ультразвуковое дробление ядра и отсасывания фрагментов. Преимущества: меньшая травматизация (разре 2-3 мм). Недостатки: можно повредить другие среды при отсасывании.

Воспаление слизистой оболочки глаз

Воспаление слизистой оболочки глаз (конъюнктивит) является одним из самых частых заболеваний глаз.

Острый банальный конъюнктивит вызывают стафилококки или стрептококки. Причины возникновения банальных конъюнктивитов – попадание в глаза пыли, соринок, купание в загрязненных водоемах. Способствуют развитию воспаления конъюнктивы переохлаждение или перегревание, острые респираторные вирусные инфекции, обострение хронических заболеваний.

Пациентов беспокоит зуд, жжение в глазах, чувство песка, инородного тела в глазу. Утром бывает невозможно раскрыть глаза из-за гнойного отделяемого, склеившего ресницы.

Лечение банальных конъюнктивитов. Назначается закапывание в конъюнктивальный мешок растворов антисептиков.

Пневмококковый конъюнктивит встречается чаще у детей и людей старческого возраста. Особенности течения пневмококкового конъюнктивита:- возникновение выраженного отека век

- образование мелких точечных кровоизлияний на конъюнктиве, покрывающей склеру (на белке глаза)

- присутствие белесовато-серых пленок на конъюнктиве век. Эти пленки легко снимаются ватным тампоном. Под пленкой обнаруживается рыхлая, покрасневшая, но не кровоточащая конъюнктива.

Лечение пневмококкового конъюнктивита. Назначаются санитарно-гигиенические мероприятия, ежедневная смена полотенец и постельного белья, особенно наволочек. В первые дни производят частые промывания полости конъюнктивы растворами антисептиков (марганцовокислый калий, фурациллин). 6 раз в день в глаз закапывают раствор сульфацила-натрия или растворы антибиотиков. Иногда назначается закладывание в полость конъюнктивы мазей (тетрациклиновая, эритромициновая, синтомициновая).

Острый эпидемический конъюнктивит чрезвычайно заразнен. Инфекция передается через грязные руки, одежду, белье, игрушки. Считается, что одним из основных переносчиков болезни являются мухи. Заболевание начинается внезапно. Быстро возникает покраснение конъюнктивы, особенно на глазном яблоке и отек век. Эти явления сопровождаются: слезотечением, светобоязнью, появляются головная боль, повышение температуры тела, насморк, общее недомогание. Отделяемое из глаза в первый день болезни бывает слизистым, прозрачным, количество его небольшое. В последующие дни количество отделяемого резко возрастает. В выделениях из глаза появляется гной. По утрам пациент не может открыть глаз из-за гнойных выделений, склеивших ресницы.

Обычно, конъюнктивит протекает на обоих глазах. Но если сначала поражен один глаз, явления конъюнктивита на втором появляются через 6-12 часов. Далее конъюнктива отекает и утолщается, особенно над глазным яблоком. Иногда по обеим сторонам радужной оболочки белок глаза приобретает вид сероватых выпуклых треугольников, основанием направленных к зрачку. Часто возникает очень сильный отек век, который препятствует открыванию глаз.

Лечение острого эпидемического конъюнктивита заключается в назначении антисептиков и растворов антибиотиков, для закапывания в полость конъюнктивы. Заболевший должен быть изолирован. Всем, кто находился в контакте с больным, рекомендуется профилактическое закапывание в глаза раствора сульфацил-натрия.

Гонококковый конъюнктивит (гонобленнорея) возникает при попадании на слизистую глаза гонококка Нейссера.

Гонорея представляет собой достаточно тяжелое заболевание глаз. Опасность этой болезни состоит в возможном поражении гонококком роговицы глаза. При выраженном отеке век происходит сдавление роговицы и нарушение ее питания. При малейшем повреждении роговицы на ней легко возникают гнойные язвы. Язва роговицы может увеличиться в размерах в ширину и в глубину, привести к перфорации роговицы и проникновению инфекции внутрь глазного яблока. Если развивается воспаление всего глазного яблока (гнойный панофтальмит), это грозит атрофией глазного яблока с утратой зрения на этот глаз. Гнойная язва роговицы может так же зарубцеваться с образованием помутнения роговицы (бельмо). К счастью подобные осложнения встречаются достаточно редко.

Кроме проявлений со стороны глаз, появляются повышение температуры тела, поражения суставов, мышц, сердечно-сосудистой системы. Чаще всего у взрослых гонорея бывает в одном глазу, но осложнения со стороны роговицы и всего глазного яблока встречаются гораздо чаще. Это приводит к образованию бельм больших размеров и потере зрения на пораженный глаз. У детей старшего возраста, также как у взрослых, поражается обычно один глаз, но осложнения бывают реже, хотя все-таки чаще, чем у новорожденных

Лечение гонобленнореи. Для лечения гонорейного конъюнктивита пациенту назначаются внутрь антибиотики в дозах соответствующих возрасту. Глаза многократно промывают растворами антисептиков и закапывают раствор пенициллина, других антибиотиков или сульфацил-натрия. На ночь в полость конъюнктивы закладывают мази с антибиотиками. Лечение продолжают до исчезновения гонококков в мазках из полости конъюнктивы.

Дифтерийный конъюнктивит возникает при попадании на слизистую глаз дифтерийной палочки (коринебактерия дифтерии или бацилла Леффлера). На сегодняшний день это заболевание встречается достаточно редко, благодаря всеобщей вакцинации против дифтерии и почти всегда у непривитых. Обычно дифтерийное поражение глаз возникает при дифтерии зева, носа, гортани. Изредка возникает самостоятельное поражение глаз, без заболевания других органов. Но даже в этом случае страдает и общее состояние пациента. Появляется высокая температура тела, слабость, потливость, головная боль. Опасность дифтерийного поражения конъюнктивы заключается в возможном поражении роговицы. При этом возникают гнойные язвы роговицы, через которые инфекция может проникнуть вглубь глазного яблока и привести к гибели глаза и утрате зрения.

Лечение дифтерийного конъюнктивита. Больной госпитализируется в инфекционное отделение, в отдельный бокс. Обязательно вводят противодифтерийную сыворотку. Кроме этого назначаются антибиотики широкого спектра действия, витамины. В полость конъюнктивы закапывают растворы антисептиков или антибиотиков. Профилактика дифтерийных конъюнктивитов заключается в своевременной полной вакцинации населения.

Ангулярный (угловой) или диплобациллярный конъюнктивит вызывает попадание на слизистую оболочку глаза диплобациллы Моракса-Аксенфельда. Заражение происходит через грязные руки, полотенца, постельное белье, при умывании водой, в которой содержится возбудитель.

У пациента возникает сильный зуд, резь и жжение в уголках глаз. Из-за этого больному приходится часто мигать, при этом пациент испытывает боль. В уголках глаза возникает покраснение, тещины, которые мокнут и долго не заживают. Отделяемое из глаза обычно тягучее, но количество его небольшое. Слизь может закрывать роговицу и мешать зрению. Скапливающееся за ночь содержимое конъюнктивального мешка образует в углах глаз плотные комочки.

Лечение ангулярного конъюнктивита. Для лечения этого заболевания назначается закапывание в глаз капель или закладывание мазей, содержащих цинк. Течение болезни чаще всего хроническое, поэтому лечение продолжается в течение нескольких недель.

Вирусные конъюнктивиты в настоящее время стали встречаться очень часто. Они очень заразны и болезнь во многих случаях приобретает характер эпидемии. Конъюнктивиты вызывает большое количество вирусов разных видов.

Герпетический конъюнктивит. Этот вид воспаления слизистой оболочки глаза вызывает вирус простого герпеса. Чаще всего болеют дети. Обычно вирус герпеса поражает один глаз. Течение болезни стертое, вялое. Заболевание протекает длительно. Почти всегда процесс сопровождается высыпанием герпетических пузырьков на коже век. Герпетический конъюнктивит может быть катаральный и фолликулярный (езикулярно-язвенный).

Аденовирусный конъюнктивит (арингоконъюнктивальная лихорадка) .При адновирусном конъюнктивите кроме поражения глаз возникает фарингит, повышение температуры тела, которые возникают вначале заболевания. Позже присоединяется конъюнктивит, сначала на одном, потом и на втором глазу. Веки отекают. Слизистая глаз краснеет. Появляется скудное прозрачное слизистое отделяемое.

Встречаются три формы этого заболевания:

- При катаральной форме аденовирусного конъюнктивита явления воспаления выражены незначительно. Покраснение небольшое, количество отделяемого тоже. Течение легкое. Продолжительность болезни до одной недели.

- В 25% случаев встречается пленчатая форма аденовирусного конъюктивита. При этой форме на слизистой оболочке глаза образуются тоненькие пленки, серовато-белого цвета, которые можно легко снять ватным тампоном. Иногда пленки могут быть плотно припаяны к конъюнктиве, под ними обнажается кровоточащая поверхность. В этом случае необходимо бывает провести обследование на дифтерию. После исчезновения пленок обычно не остается следов, но иногда могут появиться негрубые рубцы. В конъюнктиве также могут возникнуть точечные кровоизлияние и инфильтраты (уплотнения), которые после выздоровления полностью рассасываются.

- При фолликулярной форме аденовирусного конъюнктивита на слизистой оболочке глаза возникают мелкие пузырьки, иногда они бывают крупными.

Эпидемический кератоконъюнктивит. Этот вид кератоконъюнктивита является чрезвычайно заразным. Передается инфекция контактным путем через грязные руки, предметы обихода, белье. Возможно заражение медицинскими офтальмологическими инструментами, через руки медицинского персонала.

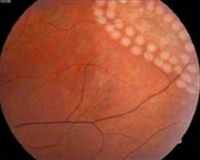

Вначале заболевания могут появиться головная боль, легкая слабость, нарушение сна. Вначале заболевает один глаз, но вскоре присоединяется и второй. Появляются жалобы на ощущение засоренности глаза, слезотечение, выделения из глаз. Веки выглядят отечными, слизистая оболочка покрасневшая. В конъюнктивальном мешке находится умеренное количество слизисто-гнойный выделений. Иногда на конъюнктиве образуются тоненькие пленки, которые легко снимаются ватным тампоном. Могут увеличиваться и становиться болезненными лимфатические узлы в подчелюстной области и возле уха. Через неделю состояние улучшается и все проявления как будто исчезают. Через несколько дней после улучшения слезотечение и чувство засоренности глаз усиливается, появляется светобоязнь. Иногда возникает ощущение ухудшения зрения. Это присоединяется воспалительный процесс в роговице глаза, на которой возникают множественные точечные помутнения.

Лечение эпидемического кератоконъюнктивита. Назначаются противовирусные препараты: оксолин, флореналевая мазь, удантан, дезоксирибонуклеаза. Применяется так же человеческий интерферон, другие иммуномодуляторы, витамины. Закапывание капель проводят 6 раз в день, закладывание мазей 3 раза в день

Хламидийные конъюнктивиты вызывают микроорганизмы, которые не являются ни вирусами ни бактериями, но могут проявлять свойства и одних и других. Это отдельный класс внутриклеточных паразитов, который был определен только недавно. Хламидии могут вызывать два вида заболеваний конъюнктивы: трахома, паратрахома.

Трахома – это тяжелое заболевание органа зрения, которое поражает конъюнктиву, роговицу, слезные органы, веки. Трахома начинается постепенно и незаметно. Могут возникнуть жалобы на чувство тяжести в веках, ощущение песка в глазах, склеивание век по утрам. Постепенно происходит утолщение конъюнктивы, которая приобретает вишневый оттенок. Затем в толще слизистой оболочки появляются плотные пузырьки, поверхность конъюнктивы становится бугристой. Утолщение слизистой оболочки продолжается, она выпячивается из глазной щели, напоминая «петушиные гребешки». Постепенно в процесс вовлекается роговица. На ней образуются сначала пузырьки (фолликулы), которые потом превращаются в ямки. Вся роговица утолщается, становится мутной. Такое состояние роговицы называется трахоматозный паннус (занавеска). После стихания острого процесса происходит рубцевание, которое захватывает не только поверхностные, но и глубокие ткани глаза. Рубцеванию подвергается и роговица.

Лечение трахомы. Применяется закладывание в конъюнктивальный мешок мазей с антибиотиками от 3 до 6 раз в день в течение трех месяцев, или один раз в день закладывают дибиомициновую мазь длительного действия. Иногда приходится удалять фолликулы при помощи специальных инструментов. Лечения осложнений трахомы хирургическое. Выполняются различные пластические операции.

Паратрахома (хлаидийный конъюнктивит). Этот вид конъюнктивита вызывают хламидии, которые поражают мочеполовую систему (урогенитальный хламидиоз). Чаще заболевает один глаз. Заболевание обычно начинается остро с отека и покраснения век. Через несколько дней увеличивается и становится болезненной околоушная слюнная железа. Из глаза выделяется сначала слизистое, затем гнойное содержимое. Через 1-2 недели на слизистой оболочке глаза появляются фолликулы (пузырьки) крупных и мелких размеров. Иногда фолликулы появляются и на роговице. Обычно через 2-3 месяца пациенты выздоравливают, но иногда болезнь принимает хроническое течение.

Очень редко хламидийный конъюнктивит может протекать тяжело, напоминая трахому. Новорожденные дети могут заразиться хламидийной инфекцией при прохождении через родовые пути матери в родах. Практически всегда у новорожденных страдают оба глаза. Конъюнктивит протекает остро, сопровождается обильными гнойными выделениями из глаз. Иногда на слизистой оболочке глаз образуются пленки, которые легко снимаются. Чаще пленки возникают на конъюнктиве нижнего века.

Лечение хламидийного конъюнктивита. Назначается закладывание в конъюнктивальный мешок мазей с антибиотиками 5-6 раз в день. Необходимо лечение основного заболевания – урогенитального хламидиоза.

Лекарственные конъюнктивиты воикает при длительном применении для закапывания и закладывания в полость конъюнктивы антибиотиков, антисептиков, сульфаниламидов, обезболивающих препаратов (местных анестетиков). Но даже однократное попадание в глаз какого-либо лекарственного препарата у пациентов, склонных к аллергическим реакциям, может возникнуть лекарственный конъюнктивит.

Лекарственный конъюнктивит обычно начинается остро. Возникает резкое покраснение слизистой оболочки глаз, покраснение. На конъюнктиве век и глазного яблока возникают фолликулы (пузырьки). Отек век увеличивается до такой степени, что глаз может быть закрыт. Аллергическая реакция может распространиться на кожу лица, на которой возникают высыпания, пузырьки, участки экзематизации. При применении вызвавшего аллергическую реакцию лекарства повторно, все эти проявления усиливаются.

Лечение лекарственного конъюнктивита. Препарат, вызвавший лекарственный конъюнктивит немедленно отменяется. Назначаются противоаллергические и противоотечные препараты (тавегил, супрастин, диазолин, дипразин, перитол) внутрь и внутримышечно, в глаза закапывают раствор димедрола. В более тяжелых случаях применяются кортикостероиды, как местно в виде мазей и капель, так и внутрь.

Поллинозный конъюнктивит. Поллинозный конъюнктивит вызывает пыльца растений у людей имеющих аллергическую предрасположенность. У разных людей может возникать поллинозный конъюнктивит на пыльцу одного растения или на пыльцу нескольких растений. Встречается такой конъюнктивит весной и летом во время цветения растений, кустарников, некоторых деревьев. При контакте с пыльцой растения, которая находится в воздухе, появляется сильное жжение в глазах, слезотечение, неприятные ощущения при взгляде на свет. Конъюнктивит может сочетаться с насморком, заложенностью носа, чиханием, кашлем, которые вызывает та же пыльца.

Лечение поллинозного конъюнктивита. Назначают закапывания в конъюнктивальный мешок растворов глюкокортикоидов (гидрокортизон, дексаметазон, преднизолон) и противоаллергических препаратов (кузикром, кромогликат натрия, гистимед, лекролин), закладывание мазей с теми же веществами. В настоящее время наиболее эффективным методом лечения поллинозов считается специфическая гипосенсибилизация к вызвавшим аллергическую реакцию аллергенам.

Весенний конъюнктивит. Весенний конъюнктивит или весенний катар возникает ранней весной, усиливается летом и осенью стихает. Причина этого заболевания неизвестна. Однако, предполагается, что главную роль играет повышенная чувствительность слизистой оболочки глаз к ультрафиолетовому излучению. Болеют обычно мальчики в период полового созревания. При усилении солнечного излучения весной постепенно возникает зуд век, ощущения песка или инородного тела в глазах, неприятные ощущения при взгляде на свет. Конъюнктива век бледная, слегка бугристая. Летом все эти проявления усиливаются, осенью постепенно исчезают. Пациенты болеют в течение нескольких лет.

Лечение весеннего конъюктивита. Пациенту рекомендуется ношение солнцезащитных очков. Местно в конъюнктивальный мешок закапывают антигистаминные капли. Внутрь назначаются так же антигистаминные препараты (супрастин, перитол, диазолин). Хороший эффект получают от внутримышечного введения гистоглобина. Иногда приходится применять глюкокортикоидные гормоны.

Туберкулезный конъюнктивит. Туберкулезно-аллергический фликтенулезный конъюнктивит развивается при попадании в полость конъюнктивы не самой туберкулезной палочки, а продуктов ее распада из пораженных туберкулезом легких или других органов. В дореволюционной России это заболевание называли «золотуха глаза». В наше время оно встречается очень редко. Начинается заболевание остро со слезотечения, светобоязни, боли в глазу, покраснения всей конъюнктивы. На слизистой оболочке глаза появляются воспалительные узелки, которые после бесследно рассасываются.

Лечение туберкулезно-аллергического конъюнктивита. Назначаются мази с глюкокортикоидными гормонами, которые быстро снимают явления воспаления. Обязательно должно проводиться специфическое противотуберкулезное лечение.

(495) 51-722-51 - лечение во Франции - лучшие клиники Парижа

Как лечить воспаление слизистой

Слизистая оболочка – это защитная оболочка полых органов. Она покрывает органы пищеварительной, дыхательной, мочеполовой системы. Также поверхности слуховых проходов и век. Название произошло от слова слизь, что означает расположение многих секреторных клеток. Методика лечения зависит от локации поражения.

Причины и симптомы воспаления слизистых оболочек

Воспаление слизистой рта носит название – стоматит. К причинам, что вызывают заболевание, относят:

- болезни ЖКТ, печени;

- нарушение работы желез внутренней секреции;

- проблемы с сердечнососудистой системой;

- механические травмы слизистой;

- инфекционные возбудители;

- поражение какого-либо внутреннего органа;

- неприятный запах изо рта.

Как лечить воспаления слизистой оболочки рта, горла и носа

Для лечения стоматита рекомендуют предпринять ряд действий:

- пройти полное медицинское обследование;

- отказ от курения и алкоголя;

- запрет на антибиотики и прижигающие средства;

- не рекомендуют соленую и острую пищу;

- полоскание в домашних условиях раствором: фурацелина, перекиси, розовым раствором марганцовки;

- использование фитотерапии – сбор ромашки, шалфея.

После обследования и выявления первопричины заболевания, врач назначит медикаментозное лечение при необходимости.

Воспаления слизистой носа возникают в результате оседания вредных микроорганизмов, их быстрое размножение. Это вызывает ряд заболеваний воспалительного характера – ринит, гайморит, фронтит, синусит.

Основные симптомы:

- патологические выделения с носа;

- чихание;

- головная боль;

- повышенная температура тела;

- нарушение дыхания;

- головокружение.

Чаще всего назначают лечение рядом адренергических препаратов – ксилометазолин, нафазолин, ксилозолин, тетризолин и т.д. Или применяю назальные солевые растворы – «Долфин», «Аквамарис», «Сарин». Также приписывают мягкие формы для назального применение. Например, крем «Рино-фактор» или пиносол. Бывают дополнительные средства. Такие, как синупрет.

Воспаление слизистой оболочки горла и лимфоидной ткани гортани называют фарингит. Различают острый и хронический тип заболевания. Его вызывают различные причины:

- влияние химических раздражителей (табак, спирт);

- различные микроорганизмы (стафилококки, стрептококки, грибки, вирусы);

- как следствие других инфекций (ринит, кариес и т.д.).

Симптомы заболевания:

- боль в горле;

- высокая температура тела;

- сначала сухой, спустя 3-4 дня – мокрый кашель;

Воспаление после операций в полости носа и околоносовых пазухах: необходимость медикаментозного регулирования.

Cвистушкин В.М. Овчинников А.Ю. Никифорова Г.Н.

(кафедра болезней уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова

зав. кафедрой член- корр. РАМН, профессор Овчинников Ю.М.)

Как известно, воспаление, возникающее в слизистой оболочке дыхательных путей в результате воздействия различных повреждающих факторов, в том числе на фоне инфекционного процесса, хирургической травмы и т.д. является нормальной защитной реакцией, что обычно приводит к уничтожению инфекционного агента, активации процессов регенерации и восстановлению тканей. Однако в целом ряде случаев воспаление выходит за рамки физиологического процесса, возникает неконтролируемое повреждение. В таких ситуациях воспаление и инфекция усиливают друг друга, что приводит к порочному кругу, способствует развитию хронического процесса, суперинфекции [1].

Особое значение данные постулаты имеют в ситуациях, когда речь идет о различных операциях в полости носа и околоносовых пазухах. На фоне хронического воспаления существенно выражена функциональная несостоятельность мукоцилиарного транспорта. Хирургическая травма в значительной степени угнетает и без того нарушенный местный защитный барьер.

При этом на фоне повреждения слизистой оболочки полости носа и пазух происходит выброс огромного количества биологически активных веществ – медиаторов воспаления, в первую очередь так называемых эйкозаноидов – простагландинов и лейкотриенов. Как следствие, отек слизистого и подслизистого слоев, нарушение микроциркуляции, повышенная секреция вязкой слизи [1]. Все это приводит при повышенной кровоточивости, образовании кровяных сгустков к активации микробной флоры, усугублению воспаления, замедлению процессов регенерации.

Таким образом, воспаление, возникающее в слизистой оболочке полости носа и околоносовых пазухах после различных хирургических вмешательств на данных органах, в целом ряде случаев требует регулирования. Управление воспалительным процессом необходимо для уменьшения послеоперационных реактивных явлений, улучшения качества жизни больных в период реабилитации, снижения риска развития осложнений.

В связи с этим неоспоримым является использование различных препаратов, с одной стороны регулирующих течение воспалительного процесса после операций в полости носа и околоносовых пазухах, с другой – подавляющих инфекционный фактор.

Кафедра болезней уха, горла и носа ММА им. И.М. Сеченова уже многие годы является сторонником и активным проводником идей применения местного антибактериального, противовоспалительного и симптоматического лечения при различной патологии верхних дыхательных путей. В частности на кафедре выполнен целый ряд работ, показывающих целесообразность использования местных препаратов у больных после различных операций в полости носа и околоносовых пазухах.

Особенности течения послеоперационного периода у таких больных диктуют необходимость проведения именно местного лечения. Преимуществами местной терапии являются: непосредственное воздействие на послеоперационную область, возможность создания оптимальной концентрации препарата в очаге, отсутствие системного действия за счет крайне низкой их системной абсорбции.

Учитывая особенности конкретного заболевания и конкретную операцию, выбор того или иного препарата в послеоперационном периоде также конкретен и разнообразен. В частности, после операций требующих подавление микробного фактора и достижения выраженного противовоспалительного эффекта нами с успехом применялись такие препараты как полидекса с фенилэфрином и изофра.

Для уменьшения постхирургического отека слизистой оболочки целесообразно применение топических интраназальных стероидов в раннем послеоперационном периоде, особенно у больных с отягощенным аллергологическим фоном. С этой целью мы применяли такие препараты как фликсоназе, назонекс, насобек.

Муколититческий эффект при обильном вязком секрете возможен при использовании такого препарата как ринофлуимуцил.

С целью увлажнения слизистой оболочки, уменьшения тягостных для больных ощущений дискомфорта, размягчения корок применяли препараты салин, аква- марис, физиомер.

Естественным было сочетание и очередность использования различных препаратов на разных этапах послеоперационного периода.

По нашему мнению, заслуживают внимания препараты, обладающие комплексным действием, объединяющие свойства нескольких медикаментозных средств, влияющие на разные патогенетические звенья воспаления в послеоперационном периоде. Примером такого препарата является полидекса с фенилэфрином.

Назальный спрей ПОЛИДЕКСА с фенилэфрином оказывает влияние на все патогенетические звенья послеоперационного воспаления: сочетание двух антибиотиков вызывает бактериальную элиминацию целого ряда клинически значимых микроорганизмов, способных вызвать бактериальную агрессию в послеоперационном периоде; очень важен дексаметазон, который оказывается незаменимым как мощный противовоспалительный и гипосенсибилизирующий фактор. Мягкое сосудосуживающее действие фенилэфрина значительно снижает тягостные для больных симптомы послеоперационной обструкции и ринореи.

Такое сочетание представляется оптимальным и может быть использовано после практически любой операции в полости носа и околоносовых пазухах, что нами и осуществлялось на практике.

В частности, Полидекса с фелинэфрином назначалась после: радикальной операции на верхне- челюстной пазухе по поводу хронического гнойного или полипозно- гнойного гайморита, гайморотомии по поводу кист верхне- челюстных пазух, этмоидотомии, операций в полости носа и околоносовых пазухах по поводу переходно – клеточной и инвертированной папиллом, подслизистой резекции перегородки носа и септопластики сразу после удаления тампонов из полости носа, полипотомии носа при полипозном синусите, после операций на носовых раковинах (УЗД, подслизистой вазотомии, подслизистой частичной резекции раковин и т.д.) по поводу различных форм хронического ринита, после аденотомии, иссечения синехий полости носа. Наконец, данный препарат мы применяли после эндоскопических функциональных операций в полости носа и пазухах – полисинусотомии.

Нами был проанализирован результат применения препарата полидекса в послеоперационном периоде у 50 больных. Из них 15 больным выполнена подслизистая резекция перегородки носа и септопластика. У 15 пациентов проводились те тли иные оперативные вмешательства на носовых раковинах и у 20 человек выполнено хирургическое лечение различных форм синуситов. Под нашим наблюдением находилась также аналогичная по количественному и качественному составу контрольная группа, получавшая в послеоперационном периоде традиционное лечение, заключавшееся в ингаляциях с ротоканом и масляными аппликациями на слизистую оболочку полости носа.

Наряду с обычным оториноларингологическим осмотром всем больным проводили рентгенологическое исследование околоносовых пазух носа, ринопневмоманометрию (0 и 14 день), исследование мукоцилиарного клиренса посредством сахаринового теста (0 и 14 день), общеклиничекий анализ крови. Результаты исследования регистрировали в специально разработанной карте.

У большинства пациентов исследуемой группы наблюдалось более выраженное уменьшение ринореи и отёка слизистой оболочки в сравнении с традиционными методами лечения. Данная тенденция прослеживалась на продолжении всего периода лечения. Кроме того, на фоне приема препарата больные отмечали быстрое уменьшение затруднения носового дыхания, головной боли, нарушения обоняния. Динамика клинических проявлений оценивалась по специально разработанной системе балов.

Диаграмма № 1.

Динамика уменьшения клинических проявлений в исследуемой и в контрольной группах при традиционном хирургическом подходе.

Исторически сложилось, что клинике значительная часть научных исследований посвящена применению хирургических лазеров. В настоящее время в клинике успешно применяются 4 вида хирургических лазеров: старейшие наши лазеры - СО2 - и YAG-Nd лазер, YAG-Но лазер и самый последний и весьма перспективный хирургический полупроводниковый волоконный лазер – лазерный скальпель (ЛС-1,56) на эрбий активированном волокне (длина волны 1,56 мкм), разработанный отечественными инженерами. У каждого из этих лазеров имеются свои преимущества, показания и области применения. Например, волоконный лазер имеет ограниченную глубину проникновения, высокую точность воздействия, и как следствие, щадящее отношение к окружающим тканям.

Однако после лазерных воздействий в связи с выраженным воспалением также требуется медикаментозное лечение, преследующее различные цели. Оптимально, если препарат обладает комплексным действием, имеет протективный антибактериальный и противовоспалительный эффект, противоотечное действие, что способствует уменьшению тягостных для больного симптомов и улучшение качества жизни в раннем послеоперационном периоде,

Эффективно проводить послеоперационное лечение можно при помощи препарата, о котором речь шла выше - Полидекса с фенилэфрином.

Для подтверждения вышеизложенного нами проведено исследовании 2 х рандомизированных групп больных, подвергавшихся лазерной эндоназальной хирургии. В исследуемой группе (20 человек) в послеоперационном периоде использовали препарат полидекса с фенилэфрином, в контрольной группе применяли орошение препаратом Салин. Обследование больных, регистрация и анализ результатов лечения проводились по изложенной выше схеме.

Ниже приведены результаты исследования больных в послеоперационном периоде при лазерной и традиционной ринохирургии.

ТАБЛИЦА№ 1

Динамика клинических симптомов в послеоперационном периоде в исследуемой и в контрольной группах (оценка по сумме балов).

Источники:

, , ,

Следующие:

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Когда используется микрокоррекция

Когда используется микрокоррекция  Весенний макияж для серо зеленых глаз

Весенний макияж для серо зеленых глаз  Макияж для больших выпученных глаз

Макияж для больших выпученных глаз  Аномалии развития сетчатки. Антибиотики и другие антибактериальные препараты. Антисептики Антибиотики Антибактериальные средства Противомикробные средства.

Аномалии развития сетчатки. Антибиотики и другие антибактериальные препараты. Антисептики Антибиотики Антибактериальные средства Противомикробные средства.  Тренировка зрения по системе для снайперов вооруженных сил

Тренировка зрения по системе для снайперов вооруженных сил  Способы коррекции глаз с помощью макияжа

Способы коррекции глаз с помощью макияжа