Врожденная глаукома

Врожденная глаукома.

Врожденная глаукома (ее еще называют инфантильной) может быть наследственной или возникает в результате воздействия на плод различных неблагоприятных факторов.

Различают три формы врожденной глаукомы:По данным специалистов, у довольно большого числа детей (55,6%) первые признаки глаукомы возникают в раннем возрасте (до 5–6 лет).

Причины врожденной глаукомы

В основе заболевания лежат врожденные аномалии развития угла передней камеры и дренажной системы глаза, создающие препятствие оттоку внутриглазной жидкости или в значительной степени затрудняющие его, что приводит к повышению внутриглазного давления. Причины этой аномалии — различные патологические состояния женщины, особенно в первые месяцы беременности. Обусловливаются они самыми разнообразными причинами: инфекциями (коревая краснуха, грипп и т.д.), отравлениями, алкоголизмом, ионизирующей радиацией и пр.

Основные признаки врожденной глаукомы

Врожденная глаукома характеризуется своеобразными клиническими проявлениями, обусловленными возрастными особенностями глаз у детей.

Характерными признаками являются:Врожденная глаукома нередко сочетается с одновременным развитием дефектов в других системах и органах (микроцефалия, пороки сердца, глухота, факоматозы и т.д.), так и в глазу (микрокернеа, аниридия, катаракта и пр.).

Врожденная глаукома в 75% наблюдений развивается в обоих глазах. По наблюдениям специалистов, врожденная и детская глаукома у большинства детей не сопровождается жалобами, исключая те, которые вызваны роговичным синдромом. Иными словами заболевание протекает по типу открытоугольной глаукомы. На поздних стадиях глаукомы могут появляться стафиломы, возможны разрывы склеры, наблюдается растяжение и истончение конъюнктивы. Нередко развивается осложненная катаракта. В начальном стадии развития врожденной глаукомы глазное дно – нормальное. При прогрессировании заболевания вследствие нарушения кровообращения диск зрительного нерва подвергается дистрофическим изменениям.

Врожденная глаукома характеризуется прогрессирующим ухудшением зрительных функций. На ранних стадиях снижение зрения в основном обусловлено изменениями роговицы (отек, помутнения), аномалией рефракции, дальнозоркостью. В процессе развития врожденной глаукомы зрительные функции снижаются, так как поражается зрительный нерв и сетчатка.

Лечение врожденной глаукомы

Лечение при врожденной глаукоме в основном оперативное. Только хирургическими методами возможно устранить препятствия оттоку внутриглазной жидкости, создаваемые структурными аномалиями дренажной зоны.

Основные методики оперативного лечения: трабекулотомия, трабекулэктомия, комбинированная методика (трабекулотомия + трабекулэктомия), гониотомия, в отдаленные сроки после гониотомии, по показаниям, применяется дополнительно гониопунктура.

Медикаментозная терапия играет важную роль в комплексном лечении заболевания и включает:Функциональное лечение – коррекция аметропии, плеоптическое лечение (у детей с врожденной глаукомой чаще выявляется миопия средней и высокой степени).

Диспансерное наблюдение

Детей с подозрением на врожденную глаукому или с установленным диагнозом ставят на диспансерный учет с обязательным обследованием 1 раз в месяц: измерение ВГД, диаметр роговицы, ширины лимба, определение зрительных функций (по возможности).

Узнать цены

Задать вопрос врачу-офтальмологу

Записаться на прием

excimerclinic.ruДетская глаукома редкая болезнь глаз, являющаяся одной из основных причин слепоты у детей. Возникновение её связано с аномальным увеличением внутриглазного давления.

Глаукома, которая проявляется непосредственно после рождения или в первый год жизни ребенка называется инфантильной. При более позднем проявлении глаукомы ее принято называть детской.

Первичная врожденная глаукома является результатом неправильного развития дренажной системы глаза. Она встречается примерно у 1 из 10000 новорожденных и является наиболее распространенной формой глаукомы у детей. Вторичная глаукома возникает из-за нарушений в организме или в глазу, она может быть генетически детерминированной или приобретенной. Оба типа могут сочетаться с другими заболеваниями.

Около 10 процентов случаев первичной врожденной глаукомы выявляется при рождении, а 80 процентов диагностируется в течение первого года жизни. В первую очередь педиатр или родители замечают глазные симптомы глаукомы, включающие помутнение и/или увеличение роговицы.

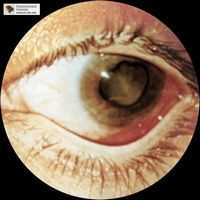

Увеличение глазных яблок при врожденной глаукомеПовышение внутриглазного давления может привести к увеличению глазного яблока (что на первых порах создает впечатление больших, красивых глаз) и повреждению роговицы. Важнейшими ранними симптомами глаукомы у детей являются плохое зрение, повышенная чувствительность к свету, слезотечение, частое моргание.

Врожденная глаукома в подавляющем количестве случаев (75%) развивается в обоих глазах. Однако степень развития патологического процесса, как правило, не одинаковая.

Лечение детской глаукомы отличается от такового у взрослых. Большинству пациентов требуется хирургическое вмешательство, которое, как правило, выполняется как можно раньше. Целью хирургии детской глаукомы является снижение внутриглазного давления путем увеличения оттока внутриглазной жидкости или уменьшения её продукции внутри глаза. Одним из методов в этом случае является гониотомия. Вероятность успеха этой операции напрямую связана с возрастом ребенка на момент установления диагноза, типом и тяжестью течения глаукомы, а также хирургической техникой оперирующего. Другими вариантами хирургического вмешательства являются трабекулэктомия и шунтирующие операции.

Примерно у 80-90 процентов детей, которые своевременно получили хирургическое лечение, имели постоянный уход, а также наблюдение специалиста за развитием их зрительных функций, имеются хорошие шансы на нормальное или почти нормальное зрение в дальнейшем. К сожалению, первичная врожденная глаукома приводит к слепоте у 2-15 процентов детей. Если она не была распознана, а лечение своевременно не начато, результатом будет необратимая потеря зрения.

| Открытоугольная глаукома | Закрытоугольная глаукома | Нормотензивная | Редкие виды глаукомы |

www.vseoglazah.ruВрожденные глаукомы - Элитное лечение в Европе

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ - EURODOCTOR.ru -2005

Первичные врожденные глаукомы возникают с частотой 1 случай на 10 тысяч новорожденных детей и чаще возникает у мальчиков. Обычно врожденная глаукома проявляется уже на первом году жизни ребенка. В 15% случаев глаукома носит наследственную природу. Это достаточно тяжелое заболевание, которое часто приводит к полной потере зрения.

При первичной врожденной глаукоме имеется грубый дефект развития угла передней камеры глаза, где и происходит отток внутриглазной жидкости. Поэтому у ребенка рано возникает повышение внутриглазного давления, которое быстро прогрессирует и без срочного лечения приводит к полной слепоте.

Аномалии развития угла передней камеры глаза могут быть самыми различными. Встречается заращение или недоразвитие шлеммова канала, закрытие трабекулы корнем радужки или ресничным телом, недоразвитие трабекулы и различные другие аномалии элементов угла передней камеры глаза.

Выделяют стадии глаукомы:

Лечение первичной врожденной глаукомы

Медикаментозное лечение врожденной глаукомы бесперспективно. Лечение хирургическое. Операция должна быть проведена в максимально ранние сроки.

КЛИНИКА ОФТАЛЬМОЛОГИИ ОАО МЕДИЦИНА в МОСКВЕ

НЕМЕЦКИЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ в ПАРИЖЕ

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ОБСЛЕДОВАНИЕ и ЛЕЧЕНИЕ в ГЕРМАНИИ – институт "DIAGNOSTIX"

ЛЕЧЕНИЕ в ИЗРАИЛЕ без ПОСРЕДНИКОВ - МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР им. СУРАСКИ в ТЕЛЬ-АВИВЕ

ПОМОЩЬ в ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ - 8 (495) 66 44 315

Первичные врожденные глаукомыВторичные врожденные глаукомы

Вторичные приобретенные глаукомы

ophthalmology.eurodoctor.ru

Первичная врожденная глаукома - очень редкая патология (1 : 10000), но встречается чаще других врожденных глауком. Поражает в основном мальчиков (65%). В 90% случаев — заболевание возникает спонтанно, в 10% — наследственная предрасположенность.

Патогенез

Нарушение оттока водянистой влаги при врожденной глаукоме связано с врожденной особенностью строения угла передней камеры и не ассоциируется с другими глазными аномалиями. При этом нарушается отток жидкости из глаза. Причины - это прикреплением радужки непосредственно к поверхности трабекулы, либо заращение эмбриональной ткань трабекулы через которую должна оттекать внутриглазная жидкость.

Классификация врожденной глаукомы

1.Истинная врожденная глаукома бывает в 40% случаев, и повышение внутриглазного давления(ВГД) начинается уже внутриутробно.

2.Инфантильную глаукому выявляют в 55% случаев и диагностируют в первые 3 дня жизни.

3.Ювенильная глаукома — наиболее редкий вид первичной врожденной глаукомы. Повышение ВГД может быть выявлено в возрасте от 3 дней до 16 лет. Эти изменения можно ошибочно принять за первичную открытоугольную глаукому. При гониоскопии патологии может не быть, но в некоторых случаях отмечают признаки гониодисгенеза.

Клинические особенности

Зависят от возраста и уровня ВГД. В 75% случаев страдают оба глаза с некоторой асимметрией изменений.

1.Затуманивание роговицы — первый признак . Причина — отек эпителия и стромы в результате повышения ВГД, клинически проявляется слезотечением, светобоязнью и блефароспазмом(спазм век).

2.Буфтальм — увеличение размера глазного яблока в результате его перерастяжения из-за повышения ВГД; выявляют в возрасте до 3 лет . Родители отмечают изменения при одностороннем выраженном поражении. Перерастянутая склера истончается, становится полупрозрачной с голубым оттенком из- за просвечивания сосудистой оболочки. Увеличение глубины глаза может быть причиной миопии и формирования амблиопии.

3.Нарушение целостности десцеметовой мембраны возникает вторично к растяжению роговицы и связано с пропитыванием стромы водянистой влагой. Хронический стромальный отек может привести к формированию рубцов,

4.Экскавация (вдавление) диска зрительного нерва у новорожденных может регрессировать при нормализации ВГД.

Дифференциальная диагностика

1. Врожденное помутнение роговицы

2. Увеличение роговицы по типу мегалокорнеа или миопии высокой степени.

3. Слезотечение в результате отсроченного восстановления носослезного канала.

4. Вторичная инфантильная глаукома

Первичная диагностика

Выполняют под внутривенной анестезией, вводя кетамин, поскольку другие препараты могут снизить ВГД. Вначале проводят офтальмоскопию, затем тонометрию и измерение диаметра роговицы, в заключение — гониоскопию..

Хирургия врожденной глаукомы

1.Гониотомия-рассечение трабекулы при котором инструмент вводится через роговицу в угол передней камеры. Выполняют после первичного обследования, если диагноз подтвержден и имеется достаточная прозрачность роговицы для хорошей визуализации структур угла. Эта процедура может быть выполнена повторно. Эффективность — около 85%. При диаметре роговицы 14 мм и выше гониотомия обычно не приводит к успеху, поскольку в таких глазах шлеммов канал практически облитерирован.

2.Трабекулотомию - рассечение трабекулы, при котором инструмент вводят через разрез в склере. Выполняют при выраженном помутнении роговицы, когда визуализация УПК невозможна или повторная гониотомия не принесла успеха.

3.Трабекулэктомия – иссечение (удаление) части трабекулы при котором инструмент вводят через разрез в склере. После данной операции глазная жидкость начинает оттекать под конъюнктиву, благодаря чему снижается давление внутри глаза. Как правило, успешна, особенно при дополнительном применении антиметаболитов.

Наблюдение

Пациентов осматривают через 1 мес. после хирургического вмешательства. Контроль диаметра роговицы также важен, как и контроль уровня ВГД, поскольку увеличение диаметра роговицы — важный признак дестабилизации врожденной глаукомы. Приблизительно у 50% пациентов отмечают ухудшение зрительных функций из-за повреждения зрительного нерва, анизометропической амблиопии, рубцов роговицы, помутнения хрусталика и его подвывиха. При буфтальме глаза отличаются высокой восприимчивостью к травмам.

Врожденная и приобретенная патология хрусталика. Врожденные катаракты.

Хрусталик - составная часть аккомодационного аппарата глаза и важная оптическая структура. Патология хрусталика может быть врожденной и приобретенной.

Врожденные изменения хрусталика - аномалии и помутнения.

Аномалии хрусталика проявляются изменением размеров, формы и локализации:

- микрофакия (маленький хрусталик);

- макрофакия (большой хрусталик);

- колобома (дефект экваториального края хрусталика в его нижнем отделе);

- лентиглобус, лентиконус (изменение сферичности хрусталика);

- эктопия, дислокация (смещение хрусталика).

Помутнения хрусталика. Всякое помутнение хрусталика называется катарактой1.

Врожденные катаракты могут быть различного происхождения: одни из них наследственно обусловлены, другие возникают вследствие внутриутробной патологии. Причиной врожденных катаракт могут быть нарушения обмена веществ у беременных (гипокальциемия, гипотиреоз), тяжелая форма сахарного диабета, токсоплазмоз, вирусные

1 Термин катаракта происходит от греч. слова cataractos, которое описывает бурлящую воду. Бурлящая вода становится белой, как и зрелые катаракты.

инфекции (краснуха, грипп). Катаракта задерживает свет, к сетчатке поступает мало световых лучей, поэтому возникают недоразвитие сетчатки, снижение зрения вплоть до светоощущения. Низкое зрение, как правило, ведет к развитию нистагма, косоглазия и амблиопии. Как правило, врожденные катаракты стационарные, но при некоторых условиях (возрастные изменения, контузии) прогрессируют.

Лечение врожденных катаракт хирургическое. Сроки операции зависят от степени снижения зрения, интенсивности и локализации помутнения, односторонности или двусторонности поражения. У пациента с двусторонней катарактой и предполагаемой остротой зрения менее 0,1 операцию необходимо делать в первые месяцы жизни, не позднее чем в 2 года (чтобы не развилась амблиопия). Если зрение 0,1-0,2, то операцию можно делать и в более поздние сроки (в возрасте 2-5 лет).

www.medcollegelib.ruстандартные размеры и форму, занимает в полости глаза правильное

положение и полностью прозрачен.

Таблица 1

Общая классификация патологии хрусталика (Сомов Е.Е., 2005)

Разграничительные признаки

По По клиническим формам

происхождению По генезу По клиническим

проявлениям

Врожденные 1. Наследственные 1. Аномалии формы,

формы 2. Обусловленные величины и/или положения:

воздействием - микрофакия

терратогенных факторов - сферофакия

- лентиконус

- лентиглобус

- ленсэктопия

- колобома

2. Помутнения вещества

и/или капсулы хрусталика

(катаракты_

Приобретенные 1. Первичные 1. Помутнения вещества

формы (предрасполагающая и/или капсулы хрусталика

наследственность) (катаракты)

2. Вторичные 2. Вторичные аномалии

(следствие травм положения хрусталика

хрусталика, заболеваний

внутренних оболочек

глаза, системных

заболеваний организма

21

Любые изменения в этом статусе приводят к возникновению той или

иной патологии, которая может быть как врожденной, так и приобретенной.

3.1 АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ ХРУСТАЛИКА.

Врожденные патологические состояния могут быть наследственными

или возникать вследствие влияния на зародыш неблагоприятных факторов

внешней и внутренней среды. В зависимости от времени воздействия

тератогенного фактора врожденные заболевания делятся на эмбриопатии (до 8

недель беременности) и фетопатии (после 8 недель). Это ведет к патологии

формирования, размера, расположения и прозрачности хрусталика.

Среди аномалий формирования хрусталика выделяют врожденную

афакию и бифакию.

3.1.1 Врожденная афакия- редкая патология, существующая в 2 формах.

1) первичная врожденная афакия характаризуется отсутствием хрусталика,

поскольку он не развивается вообще. Ей сопутствует аплазия переднего отдела

глаза.

2) вторичная врожденная афакия- состояние, при котором хрусталик

развивается до определенной степени, а затем резорбируется. Это обусловлено

внутриутробной инфекцией или спонтанным разрывом капсулы хрусталика.

При этом в области зрачка обнаруживаются остатки капсулы и

соединительнотканные образования.

3.1.2 Бифакия- двойной хрусталик. Его происхождение связано с

задержкой обратного развития капсуло-пуппилярных сосудов.

К аномалиям размера относят микрофакию (малые размеры хрусталика)

и сферофакию (шаровидная форма хрусталтка). Микрофакия в изолированном

виде встречается крайне редко. Часто диагностируют врожденную глаукому,

развивающуюся из-за недоразвитие структур переднего сегмента глаза,

подвывих или вывих хрусталика, его помутнение. Причина микрофакии-

задержка развития хрусталика на 5-6 месяце внутриутробного развития, то есть

22

в тот момент, когда хрусталик небольшого размера и сферической формы. По

этой причине микрофакия сочетается со сферофакией. При вывихе такого

хрусталика в переднюю камеру происходит блокада зрачкового отверстия, что

приводит к развитию глаукомы.

Под аномалиями формы хрусталика понимают передний и задний

лентиконус (лентиглобус), внутренний лентиконус, колобома хрусталика.

3.1.3 Лентиконус (лентиглобус) характеризуется конусовидным

(шаровидным) выпячиванием передней или задней поверхности хрусталика.

Передний лентиконус (лентиглобус) встречается у мужчин и обычно

является единственной аномалией. Нередко поражение двустороннее. Причина

заболевания неизвестна. Происхождение связывают с нарушением отшнуровки

хрусталикого пузырька от наружной эктодермы или недоразвитием аппарата

ресничного пояска. При микроскопическом исследовании определяют

истонченную переднюю капсулу, уменьшение числа эпителиальных клеток,

выбухание передних слоев коры, под передней капсулой выявляется

гомогенная масса.

Задний лентиконус (лентиглобус) чаще встречается женщин в виде

единственной аномалии глаза. Поражение обычно одностороннее. (рис. 6)

Этиология заболевания неизвестна, хотя предполагают, что аномалия

возникает в результате разрыва задней капсулы под действием тракции

сращенного с хрусталиком стекловидного тела или эмбрионального сосуда.

Микроскопически выявляют истончение задней капсулы, кора выбухает кзади,

в области аномалии видны клетки, напоминающие пигментированный или

беспигментный цилиарный эпителий.

3.1.4 Внутренний лентиконус- исключительно редкая аномалия,

характеризующаяся наличием нормальной кривизны поверхности хрусталика,

но изменением кривизны его ядро (выпячивание кзади). При этом измененные

волокна мутные.

23

Рисунок 6. Задний лентиконус

3.1.5 Колобома хрусталика - выемка на нижнем или нижнее-внутреннем

крае хрусталика, обусловленная аномалией развития отростков ресничного

тела и отсутствием нитей ресничного пояска. В результате происходит

деформация экватора, симулирующая колобому. Порок может сочетаться с

микрофтальмией, колобомой радужки, врожденными кистами ресничного тела,

хориоретинальной колобомой. Подобное сочетание указывает на нарушение

развития эктодермальных производных глаза на 4 месяце эмбрионального

развития.

3.1.6 Врожденная эктопия хрусталика - аномалия расположения

хрусталика.

Различают три ее типа:

1) изолированная эктопия, при которой аппарат ресничного пояска отсутствует

либо слабо выражен с противоположной смещению стороны. Хрусталик при

этом более сферичный, с тенденцией к прогрессированию этого состояния.

2) эктопия хрусталика в сочетании с эктопией зрачка в противоположную

сторону или другими аномалиями развития структур глазного яблока.

3) системные заболевания, сочетающиеся с эктопией хрусталика (синдром

Марфана, синдром Марчезани, полидактилия, карликовость, гомоцистеинурия,

галактоземия).

24

3.1.7 Врожденная катаракта

Однако подавляющее большинство врожденной патологии (60%)

составляют помутнения хрусталика (врожденные катаракты). Они могут

быть наследственными, передающиеся по аутосомно-доминантному, реже-

аутосомно-рециссивному типу, или возникнуть как следствие внутриутробной

инфекции.

Врожденные катаракты нередко комбинируются с такими пороками

развития глаза, как микрофтальм, аниридия (отсутствие радужной оболочки),

гипоплазии, колобомы (дефект) радужки и собственно сосудистой оболочки.

сетчатки, зрительного нерва, зрачковая мембрана, атрофия зрительного нерва,

и другими пороками развития (расщелины верхней губы и неба).

Этиологическая структура врожденных катаракт:

1. Наследственная патология (25-33%)

- Детерминированные нарушения углеводного обмена (галатоземия, сахарный

диабет);

- Нарушение кальциевого обмена (развивается тетаническая зонулярная

катаракта);

- Хромосомные аберрации (болезнь Дауна, синдром Шерешевсткого – Тернера-

Бонневи-Ульриха, синдром маринеску-Съегрена, синдром Аксенфельдта и др.)

- Детерминированные изменения соединительной ткани и аномалии костной

системы (врожденная хондродистрофия, синдромы Марфана, Вейля-

Марчезани, Конради, Апера и др.)

- Детерминированные поражения кожи (синдромы Ротмунда, блок-

Сульцбергера, Шеффера и т.д.)

2. Патология, обусловленная воздействием тератогенных факторов на

хрусталик эмбриона или плода во внутриутробном периоде (до 75%):

- Вирусная краснуха в первые три месяца берменности женщины (фетальный

синдром Грегга)

25

- Интоксикация организма беременной женщины (алкоголь, эфир, некоторые

противозачаточные и абортивные средства);

- Воздействие ионизирующего излучения;

- Гиповитаминоз (дефицит витамина А, Е, фолиевой и пантеноновой кислот);

- Резус-несовместимость матери и плода и т.д.

По виду и локализации катаракты бывают полярные, ядерные,

зонулярные, диффузные, венечные, пленчатые, полиморфные, чашеобразные,

розеточные, капсулярные, субкапсулярные.

Исследование с помощью щелевой лампы показывает, что нет почти ни

одного хрусталика, который был бы совершенно свободен от помутнений. Но

большинство их настолько незначительны, что не оказывают влияния на

остроту зрения.

У маленьких детей можно обнаружить полярные катаракты, передние

или задние. Они почти всегда двусторонние. Лишь при помутнениях более 2-3

мм могут быть жалобы на плохое зрение днем. Обычно полярные катаракты не

требуют лечения.

Наиболее распространенной среди врожденных помутнений является

слоистая или зонулярная катаракта. Обнаруживается сразу после рождения

или развивается в первые годы жизни ребенка. Характеризуется помутнением

одного либо нескольких слоев хрусталика, лежащих между ядром и

периферическими слоями. Ее можно рассмотреть в условиях хорошего

мидриаза, и тогда даже при боковом освещении она видна, как серый диск с

четким краем или зубчатым с расположенными на нем отростками. Диск

окружен черным ободком прозрачных периферических слоев хрусталика.

26

Рисунок 7. Виды врожденных катаракт

1-передняя и задняя полярные; 2- передняя пирамидальная; 3-

веретенообразная; 4- слоистая периферическая; 5- зонулярная; 6-задняя

чашеобразная; 7- ядерная; 8- корковая; 9- тотальная (полная); 10-

полурассосавшаяся.

Слоистая катаракта обычно двусторонняя, хотя может быть и

односторонней. Зрение снижено значительно, степень снижения зависит от

интенсивности помутнения. Большинство исследователей считает, что

развитие слоистой катаракты связано с недостатком витамина Д и

гипокальциемией, обусловленной врожденной или приобретенной

недостаточностью функции паращитовидных желез, так как у таких больных

обнаруживают тетанию.

Рисунок 8. Полярная врожденная катаракта

27

Врожденная диффузная катаракта почти всегда двусторонняя,

характеризуется значительным помутнением и низкой остротой зрения.

Встречаются венечные (коронарные) катаракты, при которых

помутнения расположены по периферии, поэтому зрение не страдает.

Иногда возникшие в ходе эмбриогенеза помутнения подвергаются

внутриутробному рассасыванию, тогда ребенок рождается с остатками мутных

масс хрусталика, то есть с пленчатой катарактой.

Среди наследственной патологии, сопровождающейся аномалиями

развития хрусталика, нужно выделить следующие наиболее часто

встречающиеся состояния.

Рисунок 9. Ядерная врожденная катаракта

3.1.8 Синдром Марфана- наследственное заболевание, обусловленное

нарушением метаболизма соединительной ткани. Предается по аутосомно-

доминантному типу. Характеризуется сочетанием изменений глаз с

поражением сердечно-сосудистой, костно-мышечной и других систем с

расстройствами деятельности желез внутренней секреции, а также психики.

Поражение сердечно-сосудистой системы заключается в пороках сердца,

аневризмах аорты, тромбозах вен. Изменениями костно-мышечной системы

являются арахнодактилия, долихоцефалия, ломкость костей, частые вывихи из-

28

за слабости связочного аппарата. Наблюдается непременно высокий рост,

тонкие непропорционально длинные конечности, сколиоз, кифоз,

воронкообразная грудь, крыловидные лопатки, недоразвитие подкожно-

жировой клетчатки, половых органов. Поражение глаз является одним из

ранних признаков заболевания, предшествующим общим клиническим

проявлениям. Диагностируются сферофакия, гипоплазия радужки,

керотоконус, катаракта, эктопия хрусталика, вплоть до вывиха, деструкция

стекловидного тела, дегенерация и отслойка сетчатки, миопия, глаукома,

косоглазие нистагм.

3.1.9 Синдром Маркезани наследуется по доминантному или аутосомно-

рецессивному типу. По многим признакам противоположен синдрому

Марфана. Характерными проявлениями считают маленький рост, укороченные

туловище, шея, конечности, брахицефалия, ограничение подвижности

суставов, расстройства сердечно-сосудистой системы. Со стороны органа

зрения наблюдаются эктопия хрусталика, сферофакия, микрофакия, высокая

миопия, отслойка сетчатки, вторичная глаукома.

3.1.10 Галактоземия- наследственное нарушение метаболизма

галактозы из-за отсутствия фермента галактозо-1-фосфат-уридинтрансферазы.

Основными симптомами, возникающими в первые дни после рождения,

являются потеря аппетита, рвота, диарея, желтуха, гепатоспленомегалия,

цирроз печени, истощение. Двусторонняя катаракта - ранний признак

галактоземии. Сначала она ядерная или слоистая, но затем быстро

прогрессирует, превращаясь в полную. При своевременном назначении диеты

без молочных продуктов в начальном периоде развития катаракты хрусталик

может просветляться. После 6 месяцев жизни образование катаракты и

развитие других проявлений болезни предотвратить не удается.

Большую проблему составляют аномалии и заболевания глаз,

возникающие в результате внутриутробных инфекций. Особое значение

принадлежит вирусам, так как большинство из них способно проникать через

29

плацентарный барьер. Поражение органа зрения, в том числе катаракты,

возникают при целом ряде внутриутробных инфекций - краснухе, ветряной

оспе, герпесе, гриппе, цитомегаловирусной инфекции, токсоплазмозе. При

этом инфекционное заболевание матери часто протекают бессимптомно или в

стертой форме, вследствие чего проходят незамеченными, затрудняя

этиологическую диагностику врожденной патологии.

3.2 ПРИОБРЕТЕННЫЕ ПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ХРУСТАЛИКА

К этой группе патологии относятся возрастные, осложненные, вторичные

катаракты, последствия травм глаза (травматическая катаракта, подвывих,

вывих), афакия.

Заболевания хрусталика в структуре глазной патологии, ведущей к

инвалидности, составляют по данным разных авторов от 13,4 % до 18 % и,

наряду с глаукомой и заболеваниями сетчатки, являются одними из основных

причин слепоты и слабовидения. В патологии хрусталика главное место

занимают его помутнения - катаракта. Эпидемиологию приобретенной

катаракты некоторые исследователи связывают с расовой принадлежностью,

характером питания, загрязнением окружающей среды, составом питьевой

воды, географическими особенностями, наследственными факторами и др.

Встречаются эндокринные, лучевые, миопические и другие осложненные,

травматические, токсические катаракты. Тем не менее, около 85 % случаев

заболевания катарактой относят на счет старческой. В настоящее время, в

структуре населения возрастает количество пожилых людей. Как следствие

неуклонно возрастает заболеваемость возрастной катарактой.

3.2.1 КАТАРАКТОГЕНЕЗ.

Для разработки эффективных методов профилактики и лечения катаракты

учеными всего мира широко проводятся исследования для выяснения

30

window.edu.ru

Катаракта – частичное или полное помутнение вещества или капсулы хрусталика с понижением остроты зрения вплоть до полной его утраты. Различают первичные и вторичные катаракты, приобретенные и врожденные. Врожденные катаракты могут быть наследственными или возникать в результате нарушений внутриутробного развития, например, инфекций у матери, таких как краснуха и др.

Этиопатогенез и патологическая анатомия. В зависимости от этиологического фактора выделяют несколько групп катаракт: старческие, травматические, осложненные, лучевые, токсические и метаболические.

Механизм развития возрастных катаракт является многофакторным и изучен еще не полностью. С возрастом увеличиваются масса и толщина хрусталика, уменьшается его преломляющая сила. Ядро хрусталика подвергается сдавлению новыми слоями волокон, формирующимися концентрично, и становится тверже. В результате прозрачность хрусталика резко уменьшается. Химически измененные белки ядра постепенно прокрашиваются. С возрастом хрусталик принимает оттенки от желтого до коричневого.

Тупое непроникающее ранение может стать причиной помутнения хрусталика, затрагивая часть его или весь целиком. Начальным проявлением контузионной катаракты часто бывает звездчатое или розеткообразное помутнение, обычно расположенное по центру хрусталика, куда вовлекается задняя часть хрусталика. Ро-зеткообразные катаракты могут прогрессировать до полного помутнения. В некоторых случаях капсула хрусталика при тупой травме разрывается с последующим отеком волокон хрусталика, что приводит к его помутнению.

Осложненная катаракта часто формируется на фоне хронического увеита различного происхождения из-за токсического воздействия продуктов воспаления на хрусталик.

Хрусталик очень чувствителен к лучевым воздействиям: инфракрасному излучению, вызывающему повреждение передней капсулы хрусталика в виде шелушения поверхностных слоев, ультрафиолетовой радиации (290–329 нм), ионизирующей радиации.

В результате воздействия ряда химических веществ (нафталина, динитрофенола, таллия, ртути, спорыньи) развивается токсическая катаракта. Попадание щелочи в конъюнктивальную полость вызывает повреждение конъюнктивы, роговицы и радужки и часто приводит к развитию катаракты. Щелочные соединения легко проникают в глаз, понижают кислотность камерной влаги и снижают в ней уровень глюкозы.

Катаракта возникает при некоторых обменных заболеваниях: сахарном диабете, галактоземии, гипокальциемии, болезни Вест-фаля—Вильсона—Коновалова, миотонической дистрофии, белковом голодании.

При сахарном диабете с повышением уровня сахара в крови увеличивается содержание глюкозы в камерной влаге и хрусталике. Затем в хрусталик поступает вода, приводя к набуханию хруста-ликовых волокон. Отек влияет на силу преломления хрусталика. У 75 % больных классической галактоземией катаракта развивается обычно в течение первых недель после рождения. Накопление галактозы внутри хрусталика ведет к повышению внутриклеточного давления, жидкость поступает в ядро хрусталика, слои коры приобретают вид «капель масла», видимых в проходящем свете. Катаракта может сформироваться при любом состоянии, которое ведет к снижению уровня кальция в крови: тетании, спазмофилии, рахите, почечной недостаточности. При болезни Вестфаля– Вильсона—Коновалова нарушен обмен меди. Возникает кольцо Кайзера—Флейшнера золотисто-коричневого цвета, которое образовано гранулами пигмента. Кольцо отделяет от угла глаза полоса прозрачной роговичной ткани. При миотической дистрофии у больных появляются многоцветные переливающиеся кристаллы в задних внутрикапсульных слоях хрусталика. Заболевание наследственное.

Патоанатомические изменения при катаракте проявляются в зависимости от локализации, вида и степени помутнения хрусталика. Выделяют следующие разновидности катаракты: полярную, шовную, ядерную, капсулярную, зонулярную, полную, пленчатую.

При полярной катаракте изменения в хрусталике формируются во внутрикапсульных слоях переднего или заднего полюса капсулы. Шовные катаракты проявляются помутнением Y-образного шва ядра. Врожденная ядерная катаракта представляет собой помутнение любого эмбрионального ядра. Капсулярная катаракта – это ограниченное помутнение эпителия и передней капсулы хрусталика. Зонулярная катаракта – это двустороннее симметричное поражение. Полная катаракта представляет собой помутнение всех хрусталиковых волокон. Пленчатая катаракта встречается при рассасывании белков хрусталика. При этом передняя и задняя капсулы хрусталика спаиваются в твердую мембрану.

Клиническая картина. Клиническая картина катаракты при первичной форме проявляется жалобами на снижение остроты зрения. Иногда первыми симптомами катаракты являются искажение предметов, монокулярная полиопия (множественное видение предметов).

При клиническом течении старческой катаракты различают начальную, незрелую, зрелую и перезрелую стадии. В начальной стадии больные могут не иметь жалоб, другие отмечают снижение остроты зрения, появление «летающих мушек», иногда полиопию. При биохимическом исследовании на этой стадии определяются появление внутрикапсульных пузырей, расслоение хрусталиковых волокон. Через 2–3 года наступает стадия незрелой катаракты. В этой стадии явления оводнения хрусталика нарастают, и больные жалуются на резкое снижение зрения. Стадия незрелой катаракты длится годами. Постепенно хрусталик начинает терять воду, и помутнение приобретает интенсивно-серый оттенок, становится однородным. Возникает стадия зрелой катаракты. В этой стадии видны фигура хрусталиковой звезды, интенсивное помутнение в области хрусталиковых швов. Больные жалуются на отсутствие предметного зрения. При перезрелой катаракте происходит превращение коркового вещества в разжиженную массу молочного цвета, которая подвергается рассасыванию, объем хрусталика уменьшается.

При ядерной катаракте центральное зрение нарушается рано, больше страдает дальнее зрение. Может возникнуть временная близорукость. При боковом свете хрусталик в этих случаях имеет светло-зеленый оттенок.

Осложнениями катаракты являются факолитическая глаукома, факогенный иридоциклит. Факолитическая глаукома развивается при незрелой катаракте вследствие всасывания распадающегося вещества при набухании хрусталика, увеличения его объема и в результате нарушения оттока внутриглазной жидкости. При выпадении катарактальных масс в переднюю камеру глаза и задержке их рассасывания может возникнуть иридоциклит, связанный с развитием повышенной чувствительности к хрусталиковому белку.

Лечение. Консервативная терапия катаракты применяется при начальном помутнении хрусталика для предупреждения его про-грессирования. Лекарственные препараты, применяемые для лечения катаракты, содержат средство для коррекции обменных процессов, нормализации электролитного обмена, окислительно-восстановительных процессов и уменьшения отека хрусталика (офтан-катахром, сонкаталин, витайодурол, квинакс).

Хирургическое лечение (удаление катаракты) остается основным методом лечения помутнения хрусталика. Показания к оперативному лечению устанавливают индивидуально. Это зависит от состояния зрительных функций, характера и интенсивности помутнения хрусталика. Удаление может быть внутри– и внекап-сульным. При внутрикапсулярном удалении хрусталик извлекают в капсуле. При внекапсульном удалении после вскрытия передней капсулы хрусталика ядро выдавливают, а хрусталиковые массы отсасывают. Разработан метод удаления катаракты через тоннельные разрезы, на которые накладывают швы. В настоящее время к основным методам удаления катаракты у детей можно отнести отсасывание, ультразвуковую факоэмульсификацию и механическое удаление хрусталика.

1. Катаракты у детей

В соответствии с классификацией, предложенной Е. И. Ковалевским в 1970 г., следует различать следующие формы катаракт у детей.

По происхождению они делятся на: врожденные (наследственные, внутриутробные); последовательные – вследствие местных процессов (увеитов, врожденной глаукомы, повреждений и др.) и вследствие общих заболеваний (инфекционных и нейроэндо-кринных заболеваний, лучевой болезни, болезни обмена веществ и др.); вторичные (послеоперационные).

По локализации катаракты бывают: полярными, ядерными, зо-нулярными, венечными, диффузными, пленчатыми, полиморфными, передними и задними (чашеобразными, розеточными).

По отсутствию или наличию осложнений и сопутствующих изменений катаракты делятся на: простые (кроме помутнений, других изменений нет), с осложнениями (нистагмом, амблиопией, косоглазием), с сопутствующими изменениями (врожденными аномалиями развития глаза – микрофтальмом, аниридией, коло-бомой сосудистого тракта, сетчатки, зрительного нерва и др., приобретенной патологией – задними и передними синехиями, подвывихом и вывихом хрусталика, грыжей стекловидного тела).

По степени снижения зрения: первая степень катаракты – острота зрения 0,3 и выше), вторая – 0,2–0,05, третья – ниже 0,05.

2. Врожденные катаракты (cataractae congenitae)

Передняя и задняя полярные катаракты (cataractae polaris anterior et posterior) диагностируются по расположению их у полюсов хрусталика. Помутнения хорошо видны в проходящем свете и при биомикроскопии. Передняя полярная катаракта может быть выявлена и при осмотре с боковым освещением. Полярная катаракта имеет вид плотного белого диска с диаметром не более 2 мм, довольно четко отграниченного от окружающих прозрачных участков хрусталика. При движении глазного яблока передняя полярная катаракта просматривается в проходящем свете, передвигаясь в сторону движения глаза, в то время как задняя полярная катаракта движется в противоположную сторону. Эти виды катаракты обычно не влияют на остроту зрения и хирургическому лечению не подлежат.

Зонулярная (слоистая) катаракта (cataracta zonularis) – наиболее частая врожденная патология хрусталика. В проходящем свете зонулярная катаракта представляет серый, более светлый в центре диск диаметром 5–6 мм с радиарными отростками («наездниками») на фоне розового рефлекса глазного дна.

В свете щелевой лампы видно помутнение в виде диска, расположенного в центральных отделах и окруженного прозрачным веществом хрусталика. По краю диска, состоящего из отдельных зон помутнения, видны дополнительные помутнения в виде выступов. Степень снижения зрения зависит от интенсивности помутнения.

В отличие от других видов врожденных помутнений зонуляр-ная катаракта может прогрессировать в первые годы жизни ребенка.

Диффузные (полные) катаракты (cataracta diffusa) видны даже при боковом освещении. Область зрачка диффузно серого цвета, зрение резко снижено.

Одной из разновидностей врожденных катаракт является пленчатая катаракта (cataracta membranacea), имеющая серый (белый), чаще гомогенный цвет. Диагностируется этот вид катаракты по биомикроскопической картине (более глубокая передняя камера, иридодонез, прямой оптический срез хрусталика) и данным эхографии (один эхопик от хрусталика вместо двух). Такие катаракты тоже значительно понижают остроту зрения и подлежат, как и диффузные, удалению.

За полиморфную катаракту принимаются все редко встречающиеся помутнения хрусталика (коралловидное, пирамидальное и т. п.) врожденного генеза различной локализации и степени выраженности, от которых зависит и степень снижения зрения.

3. Диагностика катаракт у детей

При обследовании ребенка важно выяснить, как протекала беременность у матери, не было ли каких-либо вредных воздействий на ее организм (краснухи, гриппа, ветряной оспы, кислородного голодания плода в результате порока сердца у матери, недостатка витамина А в пище беременной и др.), с каким весом и доношенным ли родился ребенок, не содержался ли после рождения в кислородной палатке. Выяснить наличие в анамнезе общих (туберкулеза, диабета, инфектартрита и др.) и местных (увеита, травм и др.) процессов, которые могут обусловить возникновение последовательной катаракты.

Осмотру глаза всегда предшествуют краткое знакомство и установление контакта с ребенком, затем определяют зрительные функции. У детей младшего возраста, когда нет возможности определить зрение классическими методами, следует обратить внимание на то, как они ориентируются в окружающей обстановке, имеется ли форменное зрение (не тянется ли руками к игрушке, которую показывают на различных расстояниях от глаза, свободно ли передвигается). Остроту зрения у более старших детей и взрослых следует определять по таблицам (до двух единиц) как с узким, так и с широким зрачком, причем с коррекцией и без нее, так как это имеет значение в выяснении показаний и выбора метода оперативного вмешательства. При наличии у больного све-топроекции следует установить, правильная ли она. Если проекция света на глазу с катарактой неправильная и визуальными методами исследовать глубжележащие отделы глаза (стекловидное тело, сетчатку, зрительный нерв, сосудистую оболочку) невозможно, производят эхоофталографию, позволяющую выявить изменения в стекловидном теле, отслойку сетчатки и т. д.

Исследование поля зрения у больных с катарактами может осуществляться на проекционно-регистрационном периметре с объектом наибольшей яркости и величины, а также на настольном периметре со светящимся объектом или свечой. Ориентировочно поле зрения определяется и в процессе исследования свето-проекции.

Не следует сразу прибегать к насильственному осмотру ребенка (с помощью векоподъемников). При внешнем осмотре обращают внимание на положение и экскурсию глазных яблок (при косоглазии определяют величину девиации по Гиршбергу), наличие нистагма и других осложнений, а также сопутствующих врожденных аномалий.

Далее в условиях мидриаза (вызванного 0,1–0,25 %-ным ско-поламином, 1 %-ным гоматропином и др.) проводится осмотр с боковым светильником, комбинированным методом и в проходящем свете. Детей младшего возраста во время осмотра глаза занимают показом ярких игрушек, разговором. Осматривая при этом глаза, можно увидеть помутнение хрусталика в виде серого диска (зонулярную катаракту) или серой точки (переднюю полярную катаракту) и т. д. Следует обратить внимание, в какую сторону смещаются помутнения при движении глаза. Это позволяет судить об их топографии в линзе. При подвывихе (вывихе) хрусталика бывает виден его край, также при дислокации заметны изменения глубины передней камеры, дрожание радужки (иридодонез), застойная инъекция глаза, а пальпаторно может выявляться повышенный офтальмотонус. При отсутствии помутнений в хрусталике о его патологии косвенным образом можно судить по остроте зрения и аккомодационной способности.

При осмотре роговицы могут быть обнаружены рубцы, свидетельствующие о прободном ранении в прошлом и о травматическом происхождении катаракты, а также о бывшем оперативном вмешательстве. Особое внимание обращают на глубину и равномерность передней камеры. Глубокая и иногда неравномерная камера бывает при афакии, дислокациях хрусталика, при этом нередко наблюдается иридодонез (дрожание радужки) при движении глаза.

Задние синехии, субатрофия радужки, выражающаяся в некоторой нечеткости ее рисунка и депигментации, свидетельствуют о перенесенном увеите и позволяют предположить (вместе с оценкой анамнеза и биомикроскопической картины) последовательный (компликатный) характер помутнения хрусталика. Наличие колобомы радужки кверху свидетельствует о бывшем оперативном вмешательстве.

В ряде случаев при частичных помутнениях линзы возможна офтальмоскопия, позволяющая иногда выявить тяжелую врожденную патологию на глазном дне (колобому сетчатки, сосудистой оболочки и др.).

4. Последовательные (компликатные) катаракты (cataractae complicatae)

Последовательные катаракты у детей различного возраста могут возникать при повреждении глаза, увеитах, врожденной глаукоме, диабете, инфекционном неспецифическом полиартрите (болезни Стилла) и др.

Катаракты на фоне туберкулезных увеитов наблюдаются примерно у 1/5 больных детей, в большинстве случаев после иридо-циклита. Как правило, поражается один глаз.

Помутнение хрусталика начинается с задних его отделов в виде сероватой вуали или точек, вследствие чего несколько снижается острота зрения. Помутнение может стабилизироваться или подвергнуться обратному развитию. В отдельных случаях процесс прогрессирует вплоть до полного помутнения линзы и снижения зрения до светоощущения.

Поражение глаз при инфекционном неспецифическом полиартрите наряду с дистрофией роговицы и увеитом может сопровождаться в большинстве случаев катарактой. Процесс, как правило, двусторонний. Вначале помутнения возникают у передней поверхности хрусталика, в зрачковой зоне, в виде точечных белесовато-серых включений. Постепенно они захватывают корковый отдел хрусталика до эмбрионального ядра, в редких случаях достигая центральных, а затем и задних отделов хрусталика. Периферические отделы линзы нередко остаются прозрачными. У некоторых детей отмечаются грубые изменения на передней капсуле хрусталика, обусловленные организацией экссудата белесоватого цвета с новообразованными сосудами и включениями пигмента. Зрение при этом снижается до светоощущения с правильной проекцией.

Помутнения хрусталика при инфекционном неспецифическом полиартрите и туберкулезном увеите наблюдаются у детей старше года. Наиболее тяжелые виды катаракт развиваются у детей преимущественно старшего возраста при остром течении процесса в глазу.

Катаракта при врожденной глаукоме встречается в далеко зашедшей ее стадии, при выраженном растяжении корнеоскле-ральной капсулы глаза.

Под задней капсулой хрусталика появляются прогрессирующие чашеобразные серые помутнения. Постепенно мутнеет вся задняя капсула, задние кортикальные и средние слои. Передняя капсула хрусталика и передние слои долгое время остаются полупрозрачными.

Катаракты у детей с гидрофтальмом могут быть одно-и двусторонними, но возникают они, как правило, отнюдь не одновременно.

Диабетическая катаракта у детей встречается в двух клинических разновидностях: одна характеризуется классическими проявлениями (наличием субкапсулярных вакуолей и помутнений, состоящих из беловатых точек, пятен, хлопьев, распространяющихся на кортикальные отделы и далее), другая объединяет атипичные признаки развития катаракты, при которых нередко не бывает субкапсулярных помутнений и вакуолей. Патология хрусталика выявляется при любой продолжительности болезни. Основное значение имеет тяжесть процесса.

5. Старческая катаракта (cataracta senilis)

Для старческой катаракты характерно медленное прогрессирующее падение зрения. При начальной катаракте (cataracta inci-piens) острота зрения обычно высокая. При боковом освещении никаких изменений со стороны хрусталика можно не обнаружить. В проходящем свете при расширенном зрачке на фоне розового рефлекса можно увидеть помутнения на периферии по экватору хрусталика в виде спиц или штрихов или в центре, если катаракта ядерная.

Если у больного незрелая (набухающая) катаракта (cataracta nondum matura s. intumescens), он жалуется на значительное снижение зрения. При боковом освещении в области зрачка виден серый мутный хрусталик. Хрусталик может набухать, поэтому передняя камера становится мелкой. Из-за имеющихся прозрачных участков в линзе на ней видна тень от радужки при боковом освещении, а также рефлекс с глазного дна в проходящем свете. Набухание хрусталика может вызвать повышение внутриглазного давления.

Больные со зрелой катарактой (cataracta matura) практически слепы. Острота зрения равна светоощущению или движению руки у лица; тени от радужки нет, рефлекс с глазного дна отсутствует.

Если катаракта перезрелая (cataracta hypermatura), то наблюдаются отложения холестерина в ней в виде белых бляшек на передней капсуле хрусталика, ядро может опускаться книзу, так как кортикальное вещество разжижается. Белые бляшки и опущенное ядро видны при осмотре комбинированным методом и в свете щелевой лампы.

Лечение врожденных и старческих катаракт. Врожденные катаракты, почти не влияющие на остроту зрения (например, полярная катаракта, катаракта швов), лечению не подлежат. Зону-лярные, диффузные, пленчатые, ядерные и другие катаракты удаляют при снижении остроты зрения до 0,2, а также в том случае, если зрение не повышается при расширении зрачка.

Как правило, операцию производят детям не младше двух лет. В более позднем возрасте оперативное вмешательство менее целесообразно, так как развивается амблиопия, которая требует длительного послеоперационного лечения.

При диффузных (полных) помутнениях хрусталика производят экстракцию катаракты. В случае зонулярной и других частичных катаракт операция проводится в два этапа: предварительно делается дисцизия передней капсулы хрусталика, а в последующем, через 10–12 дней, – простая (без иридэктомии) экстракап-сулярная экстракция катаракты. Интракапсулярно врожденные катаракты почти не удаляются, так как цинновые связки у детей крепкие, эластичные и, кроме того, хрусталик у них прочно связан со стекловидным телом.

При пленчатых катарактах показана операция дисцизии – иссечения капсулы хрусталика.

Старческие катаракты лечат в зависимости от стадии процесса и состояния функции зрения. В начальной стадии показано назначение витаминных капель (цистеина, витайодурола и др.), при зрелой катаракте – интракапсулярная экстракция.

Если острота зрения очень низкая, больной практически слеп, а катаракта не совсем зрелая, также производят интракапсулярную экстракцию. У пожилых лиц в отличие от детей из-за наличия в хрусталике плотного ядра часто приходится во время операции производить иридэктомию, т. е. делается так называемая комбинированная экстракция катаракты. Если иридэктомия не производится, то операция называется простой экстракцией катаракты.

Лечение последовательных катаракт проводится в зависимости от этиологии процесса и степени снижения зрения. Например, при диабете помутнения хрусталика под влиянием инсули-нотерапии могут исчезнуть.

Перед назначением больного на операцию необходимо иметь следующие дополнительные данные: заключение терапевта для исключения соматических противопоказаний к оперативному вмешательству, результаты рентгеноскопии грудной клетки, положительные заключения отоларинголога и стоматолога, посев с конъюнктивы, реакцию на токсоплазмоз, реакцию Вассермана, анализы крови (общий, на свертываемость и время кровотечения), анализ мочи.

Накануне операции необходимо остричь ресницы, побрить брови. Утром в день операции делают очистительную клизму, больной не ест. Детям операцию производят под наркозом, взрослым – под местной анестезией. Операционное поле обрабатывают спиртом, смазывают йодом, покрывают стерильными салфетками.

В послеоперационном периоде больной в течение трех дней находится на строгом постельном режиме в положении на спине. Для профилактики послеоперационного иридоциклита назначают мидриатики и противовоспалительные средства. Если глубина передней камеры не восстанавливается на второй-третий день, это свидетельствует о неудовлетворительной адаптации краев послеоперационной раны или об отслойке сосудистой оболочки. В таких случаях требуется повторное вмешательство.

www.xliby.ruВрожденная и приобретенная патология хрусталика. Вторичные катаракты.

Анатомия, функции, возрастные особенности хрусталика (форма, размер, преломляющая способность, биохимический состав). Наиболее часто встречающаяся патология хрусталика: катаракта, аномалии формы, расположения. Причины – наследственные факторы, внутриутробная патология.

Анатомия, функции, возрастные особенности хрусталика (форма, размер, преломляющая способность, биохимический состав). Наиболее часто встречающаяся патология хрусталика: катаракта, аномалии формы, расположения. Причины – наследственные факторы, внутриутробная патология.Аномалии положения и формы хрусталика. Необходимо полное обследование ребенка. Острота зрения – слежение за игрушками, узнавание их на различных расстояниях, светопроекция, реакция зрачка на свет и т.д. Общее состояние ребенка – исключить синдром Марфана, Маркизани и т.д. Состояние радужки: иридодонез – дислокация хрусталика – вывих, подвывих; врожденный, приобретенный. Биомикроскопия: форма и размер хрусталика – лентиконус, лентиглобус, микрофакия, сферофакия, колобома, остатки сосудистой капсулы и пр. Хирургическое лечение применимо к дислокациям хрусталика, показаниями к нему являются диплопия и гипертензия, другие аномалии почти не подлежат оперативному лечению.

Катаракта. Старческая катаракта – частая патология, иногда может вызвать вторичную гипертензию. Клиника, показания к своевременной экстракции катаракты. Биохимические, физиологические, морфологические изменения хрусталика. Классификация катаракты (начальная, незрелая, зрелая, перезрелая). Поликлиническая подготовка больных к операции. Общеклиническое обследование. Периметрия или исследование поля зрения со свечой, цветоощущение, эхобиометрия, для исключения патологии сетчатки, зрительного нерва. Промывание слезных путей. Посев с конъюнктивы.

Принципы хирургического лечения катаракты – интра- и экстракапсулярная экстракция, простая, комбинированная, криоэкстракция, факоэмульсификация, имплантация ИОЛ. Показания к ним, возможные осложнения во время операции (выпадения стекловидного тела, кровотечение и пр.), меры профилактики и борьбы с ними.

Послеоперационные осложнения – ранние и поздние. Следить за восстановлением передней камеры – отсутствие ее или мелкая свидетельствуют о плохой герметизации раны, либо о наличии отслойки сосудистой оболочки. Меры профилактики и борьбы с ними.

Коррекция афакии – для дали, для близи, с учетом рефракции до операции. Артифакия, контактная коррекция.

Врожденная катаракта. 60% всей врожденной патологии глаз. Своевременная диагностика, лечение, предупреждение осложнений (косоглазие, амблиопия). Классификация катаракт по Е.И.Ковалевскому, отражающая происхождение (врожденная, последовательная, вторичная); локализацию (полярная, зонулярная, полиморфная и т.д.); сложность (тяжесть) – простые (без осложнений), с осложнениями (нистагм, амблиопия, косоглазие, тортиколиз и др.); с сопутствующими изменениями (врожденная другая аномалия глаза, приобретенная патология), степень снижения зрения (I, II, III). Классификация позволяет определить тактику врача, показания к экстракции катаракты, прогноз и остроту зрения.

Показания и сроки оперативного вмешательства определяются в зависимости от вида катаракты, ее локализации, остроты зрения, возраста. Как правило, экстракция врожденной катаракты производится к двум годам жизни ребенка. До этого рекомендуется закапывание мидриатиков для профилактики обскурационной амблиопии. Операция под наркозом (оптическая иридэктомия, экстра-, интракапсулярная экстракция катаракты, аспирация).

Подготовка больных к операции. В поликлинике: осмотр педиатра, ЛОР, стоматолога, рентгенография грудной клетки, ЭКГ, общий анализ крови, мочи, кровь на свертываемость. Офтальмологическое исследование: эхобиометрия, биомикроскопия и др, лабораторное исследование – посев и мазок с конъюнктивы и пр.

Осложнения во время операции (выпадение стекловидного тела, экспульсивное кровотечение и др.), после операции (отслойка сетчатки, плохая герметизация раны и пр.). Меры борьбы с осложнениями. Коррекция афакии, артифакия. Лечение амблиопии.

Вторичная катаракта. Так как чаще всего производится экстракапсулярная экстракция, особенно у детей (возрастные особенности строения цилиарно-хрусталиковых связок и прочная связь хрусталика со стекловидным телом), примерно в 30% случаев возникает вторичная катаракта. Вопрос о показаниях к экстракции катаракты, ее сроках и методах решается в зависимости от остроты зрения, состояния ВГД (возможна вторичная гипертензия).

Последовательная катаракта, обусловлена общими заболеваниями организма (эндокринными расстройствами, инфекционными заболеваниями, отравлением ртутью, нитратами, белковым голоданием, ионизирующей радиацией, травмами; а также заболеваниями глаз – миопия, глаукома, увеит, пигментная дегенерация сетчатки, отслойка сетчатки. Каждый вид катаракт имеет определенную клиническую картину.

Диагностическое и прогностическое значение раннего выявления катаракты. Показания к удалению последовательных и вторичных катаракт. Признаки афакии, артифакии. Очковая коррекция афакии для близи, для дали. Контактная коррекция. Имплантация ИОЛ при односторонней афакии. Назначение переносимой коррекции во избежании анизэйконии.

Практические навыки:

Следующие статьи

- От чего зависит зрение ребенка. Отзывы соратников. Открытие третьего глаза.

- Склеропластика. Слабовидящие дети и подростки. Сладкий лекарь - медолечение.

- Для страдающих старческой дальнозоркостью (пресбиопией). Доброкачественные опухоли орбиты. Доброкачественные опухоли радужки и цилиарного тела.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Интракапсулярная экстракция катаракты это

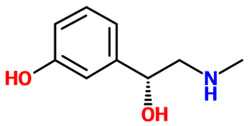

Интракапсулярная экстракция катаракты это  Фенилэфрин

Фенилэфрин  Что будет если закапать просроченный визин

Что будет если закапать просроченный визин