Симпатомиметические препараты

Симпатомиметические препараты.

Симпатомиметические средства — – лекарственные препараты, которые имитируют эффекты стимуляции симпатического отдела автономной нервной системы … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

Психотропные средства — I Психотропные средства (греч. psyche душа, сознание + tropos поворот, направление; синоним психофармакологические средства) лекарственные средства, оказывающие влияние на психические функции, эмоциональную сферу и поведение. Различают следующие … Медицинская энциклопедия

Спазмолитические средства — (от Спазм и Лизис) различные по химическому строению фармакологические вещества, вызывающие расслабление гладкой мускулатуры внутренних органов: кровеносных сосудов (см. Сосудорасширяющие средства), бронхов, желудочно кишечного тракта, … Большая советская энциклопедия

АДРЕНОМИМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА — (Adrenomimetica), симпатомиметические средства, фармакологич. средства, действующие подобно адреналину. Различают А. с. прямого действия (адреналин, норадреналин, мезатон), непосредственно действующие на адренорецепторы, и А. с. непрямого … Ветеринарный энциклопедический словарь

Пищева?я аллерги?я — (синоним нутритивная аллергия) заболевание, характеризующееся проявлением повышенной чувствительности организма к приему пищи вследствие иммунных реакций пищевых антигенов с соответствующими антителами или сенсибилизированными лимфоцитами. … Медицинская энциклопедия

Судафед — Действующее вещество ›› Гвайфенезин* + Псевдоэфедрин* (Guaifenesin* + Pseudoephedrine*) Латинское название Sudafed Фармакологические группы: Адрено и симпатомиметики (альфа , бета ) в комбинациях ›› Секретолитики и стимуляторы моторной функции … Словарь медицинских препаратов

Альбарел — Действующее вещество ›› Рилменидин* (Rilmenidine*) Латинское название Albarel АТХ: ›› C02AC06 Рилменидин Фармакологическая группа: Агонисты I1 имидазолиновых рецепторов Нозологическая классификация (МКБ 10) ›› I10 I15 Болезни, характеризующиеся … Словарь медицинских препаратов

Доксазозин — Действующее вещество ›› Доксазозин* (Doxazosin*) Латинское название Doxazosin АТХ: ›› C02CA04 Доксазозин Фармакологические группы: Альфа адреноблокаторы ›› Средства, влияющие на обмен веществ в предстательной железе, и корректоры уродинамики … Словарь медицинских препаратов

РИНИТ ХРОНИЧЕСКИЙ ВАЗОМОТОРНЫЙ НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЙ — мед. Нейровегетативная форма вазомоторного ринита вызвана нарушениями нервных механизмов, обусловливающих нормальную физиологию носа, в результате чего обычные раздражители вызывают гиперергические реакции слизистой оболочки носа. У таких больных … Справочник по болезням

Токси?ческая дистрофи?я пе?чени — (dysrophia hepatis toxica; синоним: острая желтая атрофия печени, гепатодистрофия, массивный некроз печени) клинико морфологический синдром, характеризующийся обширным (массивным или субмассивным) некрозом печени, сопровождающимся развитием … Медицинская энциклопедия

dic.academic.ru

Симпатомиметики — это вещества, которые увеличивают выделение норадреналина из окончаний адренергических волокон.

К симпатомиметикам относятся эфедрин, амфетамин, тирамин.

Эфедрин — алкалоид эфедры (кузмичева трава). По химическому строению и фармакологическим эффектам эфедрин сходен с адреналином, но по механизму действия существенно отличается от него.

Эфедрин усиливает выделение норадреналина из окончаний адренергических нервных волокон и лишь в слабой степени прямо стимулирует адренорецепторы. Таким образом, эффективность эфедрина зависит от запасов медиатора в окончаниях адренергических волокон. В экспериментах с денервацией кровеносных сосудов действие эфедрина на сосуды значительно ослабляется (рис. 22).

Действие эфедрина ослабляется при истощении запасов медиатора в случае частых введений эфедрина или назначения симпатолитиков.

В качестве средства, стимулирующего адренергические синапсы, эфедрин отличается от адреналина меньшей активностью, большей стойкостью (эффективен при приеме внутрь) и более продолжительным действием.

Эфедрин суживает кровеносные сосуды и стимулирует работу сердца. В связи с этим эфедрин повышает артериальное давление; длительность действия — 1-1,5 ч.

При очень частом введении (через 20-30 мин) эффект эфедрина быстро уменьшается. Такое явление обозначают термином «тахифилаксия» (быстрое привыкание).

Сосудосуживающее действие эфедрина проявляется и при местном применении — при нанесении его растворов на слизистые оболочки. В случае воспаления слизистых оболочек сужение кровеносных сосудов ведет к уменьшению явлений воспаления.

Эфедрин расслабляет мышцы бронхов.

Эфедрин стимулирует ЦНС, в частности, жизненно важные центры — дыхательный и сосудодвигательный. Обладает умеренными психостимулирующими свойствами.

Показания к применению эфедрина:

1) бронхиальная астма (для купирования приступов препарат вводят под кожу, для их предупреждения назначают внутрь);

2) аллергические заболевания (сенная лихорадка, сывороточная болезнь и др.);

3) риниты (в виде капель в нос);

4) снижение артериального давления;

5) для предупреждения артериальной гипотензии при субарах-ноидальной анестезии.

При применении эфедрина возможны побочные эффекты: нервное возбуждение, тремор (дрожание) рук, бессонница, сердцебиение, повышение артериального давления, задержка мочеиспускания, потеря аппетита и др.

Эфедрин противопоказан при артериальной гипертензии, атеросклерозе, тяжелых органических поражениях сердца, при нарушениях сна. К эфедрину возможна лекарственная зависимость.

Амфетамин (фенамин) сходен по свойствам с эфедрином. Однако в значительно большей степени оказывает стимулирующее влияние на высшую нервную деятельность, проявляя выраженное психостимулирующее действие. При применении фенамина в качестве психостимулятора симпатомиметическое действие препарата проявляется тахикардией, повышением артериального давления.

Тирамин содержится во многих пищевых продуктах (сыр, вино, пиво, копчености). В обычных условиях тирамин инактивируется МАО-А и МАО-В в основном в стенке кишечника. Однако при употреблении указанных продуктов на фоне действия неселективных ингибиторов МАО проявляется симпатомиметическое действие тирамина -возможно значительное повышение артериального давления.

Рис. 22. Влияние эфедрина и адреналина на тонус кровеносных сосудов. Э - эфедрин; Адр. - адреналин.

При сохраненной иннервации сосудов эфедрин и адреналин могут вызывать одинаковое повышение тонуса сосудов. При денервации сосудов действие эфедрина значительно ослабляется, а действие адреналина усиливается.

Назад

pharmacologia.narod.ru Фармакология. Механизм действия. Фармакологические свойства симпатомиметических веществ обусловлены их способностью связываться с бета-адренергическими рецепторами и стимулировать внутриклеточное накопление циклического аденозинмонофосфата (цАМФ). У человека существует, по крайней мере, два типа бета-адренергических рецепторов: бета1- и бета2-адренорецепторы. Стимуляция бета1-рецепторов вызывает липолиз, стимуляцию сердечной деятельности и торможение кишечника. Стимуляция бета2-рецепторов ведет к бронходилатации, вазодилатации, стимуляции скелетной мускулатуры и снижению тонуса матки. Такое разделение важно, поскольку некоторые вещества, стимулирующие рецепторы, более избирательны по отношению к одному или другому типу рецепторов и, следовательно, имеют различные эффекты.Симпатомиметические вещества, которые использовались раньше, такие как изопреналин, действуют одновременно на оба типа рецепторов, но вещества, созданные за последние два десятилетия для лечения астмы, имеют более избирательное действие на бета2-адренорецепторы. Разделение между бета2-адренорецепторами на уровне гладкой мускулатуры бронхов и кровеносных сосудов, мускулатуры матки и скелетной в настоящее время не может быть проведено фармакологическими методами.

Действие симпатомиметических веществ не ограничивается только простым расслаблением гладкой мускулатуры. В очень низких концентрациях они подавляют высвобождение медиаторов из тучных клеток. При ингаляционном введении больному с аллергической астмой сразу перед вдыханием аллергена они подавляют развитие немедленной бронхоконстрикции, но не предупреждают замедленную астматическую реакцию даже при введении очень высоких доз. Не совсем ясно, связано ли это отсутствие эффекта на реакцию замедленного типа с отсутствием фармакологической активности или с недостаточным количеством лекарства в бронхиальной стенке в период развития поздней реакции.

Бета2-адренергические вещества стимулируют также мукоцилиарную функцию дыхательных путей и восстанавливают нормальный бронхиальный секреторный клиренс при бронхиальной астме. Кроме того, симпатомиметики уменьшают повышенную микрососудистую проницаемость дыхательных путей и, таким образом, могут снижать отек их слизистой. Неизвестно, какой из различных видов действия симпатомиметических веществ связан с длительным терапевтическим эффектом при бронхиальной астме, но немедленный симптоматический эффект объясняют в основном их бронхорасширяющей активностью.

Проведено много исследований с целью определения соответствия наблюдений in vitro и клинической ситуации. Повторная ингаляция симпатомиметических лекарств у здоровых испытуемых снижает реактивность бета-адренорецепторов их дыхательных путей, но этот феномен не наблюдается у больных астмой. Дыхательные пути больных астмой, регулярно получающих ингаляционным путем или внутрь симпатомиметические лекарства, сохраняют реактивность к бета-адренергической стимуляции даже через недели или месяцы лечения. Чтобы доказать, что после продолжительного лечения реактивность к ингалируемым симпатомиметикам становится ниже, чем в начале лечения, необходимо еще провести тщательные клинические исследования. Клиническая значимость такой пониженной чувствительности пока остается неясной. Пониженная чувствительность, вызванная систематической терапией, должна быть дифференцирована от сниженной эффективности применения симпатомиметических веществ, которая наблюдается при обострении заболевания и особенно при острой тяжелой форме астмы.

Побочные эффекты. Побочные эффекты симпатомиметических средств связаны с их стимулирующим действием на бета-адренергические рецепторы тканей и органов помимо бронхиальных. Симпатомиметические вещества могут вызывать мышечный тремор и беспокойство путем стимуляции бета-адренергических рецепторов скелетных мышц. Они также могут вызывать тахикардию за счет стимуляции сердечных бета-рецепторов. Этот побочный эффект чаще наблюдается при назначении неселективных бета-адренергических агонистов, хотя некоторое количество бета2-рецепторов имеется также и в сердечной мышце. Бета2-адренергические вещества могут вызывать гипокалиемию, особенно когда их назначают парентерально или внутрь в высоких дозах.

В целом же, побочные эффекты ингаляционных селективных симпатомиметических веществ отсутствуют или незначительны. Существуют индивидуальные отличия в чувствительности к системным эффектам этих лекарств, поэтому изредка пациенты могут жаловаться на выраженный тремор и/или тахикардию даже после обычных доз симпатомиметиков. Побочные эффекты уменьшаются при последующем использовании, однако в отдельных случаях лечение симпатомиметическими средствами может оказаться принципиально невозможным.

Терапевтическое применение. Симпатомиметические вещества применяются как для неотложной терапии приступов, так и для лечения астмы легкой и средней степени тяжести. При лечении хронической астмы их используют в тех случаях, когда небронходилатирующие антиастматические средства оказываются недостаточными или неадекватными.

Выбор симпатомиметического средства определяется несколькими критериями - эффективностью лекарства, продолжительностью его действия, селективностью в отношении бета-адренергических рецепторов, его побочными эффектами, способом применения и стоимостью. Ингаляционные симпатомиметики короткого действия (фенотерол, сальбутамол, тербуталин) рекомендуется использовать эпизодически для купирования нетяжелых приступов удушья и затруднений дыхания. Примерные дозы этих лекарств, оказывающие равный эффект следующие:

- 400 мкг фенотерола;

- 400 мкг сальбутамола;

- 750 мкг тербуталина.

Пациенты должны быть предупреждены, что увеличение дозы симпатомиметика - неподходящий и иногда рискованный способ справиться с ухудшением течения болезни. Больным следует ограничивать использование симпатомиметиков короткого действия до 3-4 раз в сутки (6-8 ингаляций). Они должны осознавать, что, если им требуется большее количество ингаляций, следует обратиться к врачу.

Острое астматическое состояние может сопровождаться снижением реактивности к обычным дозам симпатомиметиков. Это почти наверняка обусловлено сочетанием механических и воспалительных факторов, затрудняющих доступ лекарства к месту действия. Когда эти лекарства вводят в высоких дозах ингаляционным способом или парентерально, отмечается быстрая бронходилатация. Это указывает на то, что снижение чувствительности является лишь частичным и может быть обусловлено резкой обструкцией дыхательных путей, препятствующей поступлению лекарства к ткани-мишени.

Ингаляции симпатомиметиков являются эффективным способом предупреждения астмы физического напряжения, и пациентам с подобной симптоматикой следует рекомендовать сделать две ингаляции симпатомиметика непосредственно перед физической нагрузкой.

Создание лекарственных форм сальбутамола и тербуталина с медленным высвобождением действующего начала позволило сделать внутреннее применение удобным при ночных приступах и ввести их в схемы длительного лечения астмы. Более того, длительно действующие таблетированные препараты, принятые перед сном, позволяют лучше контролировать утреннее ухудшение пик-флоу, столь часто отмечаемое у больных бронхиальной астмой.

Введение симпатомиметических средств с помощью распылителя стало стандартом неотложной помощи и последующего лечения тяжелых приступов астмы в больничных условиях. Этот способ может применяться при длительном лечении в домашних условиях больных с тяжелыми формами астмы, но непременно при тщательном медицинском наблюдении. При использовании распылителей обычно применяются значительно более высокие дозы этих лекарств по сравнению с дозирующими ингаляторами, например, 5-10 мг фенотерола, сальбутамола или тербуталина. Как правило, они хорошо переносятся и оказываются эффективными, но такие побочные эффекты, как тремор, тахикардия и потливость отмечаются чаще, чем при стандартных дозировках.

www.blackpantera.ru

Симптомы поражения зрительного тракта.

Зрительный нерв – II пара черепных нервов. Волокна зрительного нерва начинаются в сетчатке глаза, в которой расположены первые три нейрона проводящего зрительного пути. Первый нейрон представлен палочками и колбочками, обращенными к слою пигмента в сетчатке. Их аксоны заканчиваются на телах вторых нейронов, представляющих собой биполярные клетки. Аксоны этих клеток оканчиваются на телах ганглиозных клеток, чьи аксоны образуют зрительный нерв. Зрительный нерв попадает в полость черепа через зрительные отверстия в глазнице. Далее нерв идет к основанию мозга, образуя зрительный перекрест впереди турецкого седла. Перекрещивается только часть волокон зрительных нервов. Часть зрительных волокон, располагающаяся до зрительного перекреста носит название зрительного нерва. После перекреста зрительные волокна называются зрительным трактом. Благодаря перекресту волокон в каждом зрительном тракте имеются зрительные волокна с одноименных половин сетчатки правого и левого глаза. Все предметы, попадающие в правую половину поля зрения, воспринимаются рецепторами, расположенными в левой половине сетчатки. Это связанно с тем, что при прохождении сквозь хрусталик лучи света преломляются, и на сетчатке появляется проекция изображения, обратного видимому. Данный факт объясняет то, что в случае повреждения левого зрительного тракта происходит выпадения поля зрения справа и наоборот. Волокна зрительного тракта заканчиваются в наружном коленчатом теле, подушке таламуса, в верхних холмиках четверохолмия. Первичным зрительным центром является наружное коленчатое тело. Часть волокон, идущая от верхних холмиков четверохолмия, заканчивается на нейронах добавочного ядра глазодвигательного нерва. В этом ядре находится четвертый нейрон, аксоны которого идут к ресничному узлу, далее к сфинктеру зрачка. Нарушение реакции зрачка на свет происходит в случае повреждения проводящего пути на уровне от рефлекторного центра до волокон глазодвигательного нерва. В наружном коленчатом теле располагается следующий нейрон, аксоны которого образуют пучок Грациоле (центральный зрительный пучок). Этот пучок заканчивается в клетках коры головного мозга, расположенных в области шпорной борозды на внутренней поверхности затылочной доли (поле 17). В данной области коры головного мозга заканчиваются зрительные волокна, идущие от одноименных половин сетчатки правого и левого глаза.

Поражение зрительного нерва симптомы

При поражении зрительного нерва происходит понижение зрения (амблиопия) либо наступает слепота глаза, соответствующего стороне поражения. Реакция зрачка на свет сохраняется. В случае поражения нейронов проводящего пути в сетчатке, либо в зрительном нерве, поражается часть волокон, формируется скотома. Она характеризуется выпадением какого-либо участка поля зрения. Скотома может быть положительной и отрицательной. При положительной скотоме больные осознают наличие дефекта поля зрения. Положительная скотома говорит о поражении зрительного тракта до пучка Грациоле. При отрицательной скотоме больные не отмечают наличия дефекта поля зрения, что бывает при поражении проводящего пути от пучка Грациоле до коры головного мозга. Развитие двусторонней слепоты говорит о поражении зрительных волокон в месте их перекреста. Возможно поражение зрительных волокон, располагающихся медиально и совершающих полный перекрест. При этом будет наблюдаться выпадение наружной половины поля зрения с обеих сторон, так называемая битемпоральная гемианопсия. В ряде случаев возможно возникновение бинозальной гемианопсии, при которой происходит выпадение половины поля зрения с внутренней стороны обоих глаз. Это возникает при повреждении части зрительных волокон, располагающихся латерально. Битемпоральная и бинозальная гемианопсии являются гетеронимными, так как выпадают противоположные половины поля зрения. Возможно появление гомонимной гемианопсии, при которой в правом и левом глазу происходит выпадение поля зрения с одноименной стороны. Данная патология имеет место при поражении зрительного тракта, наружного коленчатого тела, задней ножки внутренней капсулы, пучка Грациоле, шпорной борозды. В случае поражения вышеперечисленных структур происходит выпадение пола зрения с противоположной стороны. Квадрантная гемианопсия характеризуется выпадением четвертой части поля зрения. Дефект возникает при поражении участков пучка Грациоле или участков коры головного мозга. Раздражение участка коры головного мозга, где располагается корковое зрительное представительство, вызывает у больного ощущение искр, блеска молний, светящихся точек, колец и т.д. Эти явления называются фотопсиями. Зрительные возникают в случае повреждения больших участков коры.

При неврите зрительного нерва происходит поражение его периферической части, волокон расположенных в сетчатке глаза, ретробульбарного отдела. Обычно поражение ретробульбарного отдела связанно с инфекционным агентом. Это имеет место при рассеянном склерозе, оптикомиелите, энцефалите, оптико-хиаз-мальном арахноидите. Неврит зрительного нерва возникает при поздних формах сифилиса. В этом случае неврит связан с внедрением в зрительный нерв инфекционного агента, приводящего к развитию дегенеративных процессов в нем. Поражение зрительного нерва возникает при хронической интоксикации этиловым спиртом. При употреблении некачественного продукта возможно развитие токсического неврита.

| www.astromeridian.ru |

Поражение зрительного тракта характеризуется развитием гомонимной (односторонней) неконгруэнтной (несимметричной) гемианопсии. Острота зрения остаётся в норме. Важно отличать трактусную гемианопсию от гемианопсии, развивающейся при поражении центрального нейрона, т.е. постгеникулятных путей, особенно при развитии полного гемианопического дефекта.

Дифференциально-диагностические признаки, помимо неконгруэнтного характера дефекта поля зрения:

афферентный зрачковый дефект на глазу на стороне гемианопсии. т.е. на стороне, противоположной локализации патологического очага, в отличие от афферентного зрачкового дефекта в результате поражения зрительного нерва;

о развитие атрофии в височной половине ДЗН на глазу на стороне очага поражения и атрофии по типу «band of atrophy» (атрофия в виде горизонтальной полосы) на глазу, совпадающем со стороной гемианопсии. Другой клинический признак, подтверждающий поражение зрительного тракта. — гемианопическая реакция на свет, или зрачковая гемиакинезия (Wernicke's pupil).

Этиология поражения зрительного тракта

Воздействие на зрительный тракт опухоли, локализующейся в хиазмально-селлярной области, в средней черепной ямке, бывает либо при переднем расположении хиазмы, либо при ретрохиазмальном росте опухоли. В клинической практике, однако, чаще бывает сочетанное поражение зрительного тракта, латеральной части хиазмы и одноимённого зрительного нерва. Помимо опухоли, такой характер зрительных расстройств, включающий поражение интракраниального отрезка зрительного нерва, переднего угла хиазмы и/или латерального отдела хиазмы, зрительного тракта, вызывают параклиноидные крупные или гигантские, как правило, частично тромбированные аневризмы, имеющие псевдотуморозное течение.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Необходимые исследования;

- визометрия;

- офтальмоскопии:

- исследование поля зрения с помощью мануальной периметрии белым. красным, зеленым объектами диаметром 3-5 мм и автоматической статической периметрии;

- KТ и/или МРТ головного мозга, при показаниях к МРТ-ангиография.

Консультация невролога, нейрохирурга.

Причинами развития трактусового синдрома могут быть опухоли, воспалительные процессы, реже гипертоническая болезнь, чаще травма черепа, иногда сахарный диабет. В силу того, что височная доля прикрывает зрительный тракт, для развития трактусового синдрома большое значение приобретают опухоли этой локализации. У ряда больных причина поражения зрительного тракта остается невыясненной.

Снижения остроты зрения при трактусовом синдроме обычно не наблюдается. Лишь у некоторых больных имеет место резкое снижение зрения. Это связано с распространением процесса на другой зрительный тракт или расположением очага близко к хиазме.

При поражении правого тракта развивается левосторонняя гомонимная гемианопсия, а левого - правосторонняя. Это обусловлено повреждением неперекрещенных волокон от своей половины сетчатки и перекрещенных -от носовой половины противоположной стороны. Для трактусовои гомонимной гемианопсии характерна ее асимметричность. Это связано с ходом волокон - перекрещенные и неперекрещенные волокна в зрительном тракте идут раздельно, поэтому дефекты полей зрения, возникающие в височной половине одного глаза и носовой - другого, по площади могут быть различными. Вероятна и такая картина - выпадает височная (носовая) половина зрения на одном глазу при нормальном поле зрения второго глаза. При полной трактусовои гемианопсии граница выпадения поля зрения проходит через точку фиксации.

Величина зрачков, зрачковые реакции при обычном обследовании при поражении тракта не обнаруживают отклонений от нормы. При освещении же щелевой лампой половин сетчатки, связанных с пораженным трактом, выявляется выпадение прямой и содружественной реакций на свет - так называемая гемианопическая реакция зрачков на свет. Исследование этой реакции служит хорошим подспорьем для диагностики трактусового синдрома.

Глазное дно при поражении тракта изменяется поздно, чаще фиксируется первичная атрофия. В тех случаях, когда причиной развития трактусового синдрома служит опухоль головного мозга, могут наблюдаться застойные явления на глазном дне или вторичная атрофия сосков зрительных нервов.

Поражение наружного коленчатого тела. Редкая и трудно диагностируемая патология, по своей характеристике приближается к трактусовому синдрому. Отличие составляет сохранность зрачковых реакций при освещении сетчатки щелевой лампой. Данная особенность связана с тем, что большая часть афферентных волокон зрачковой рефлекторной дуги, направляясь в верхнее двухолмие, минует наружное коленчатое тело.

Поражение центрального зрительного пути от коленчатого тела и выше. Аксоны клеток наружного коленчатого тела образуют поле Вернике, волокна которого направляются в заднее бедро внутренней капсулы. Пройдя внутреннюю капсулу, зрительный путь формирует пучок Грациоле, который огибает нижний и задний рога бокового желудочка. Передние отделы пучка Грациоле расположены в височной, частично теменной долях, задние - в затылочной доле.

Общими признаками поражения центрального зрительного пути будет частичная или полная гомонимная, обычно симметричная гемианопсия. Центральное зрение чаще сохранено. Однако из этого правила могут быть исключения - макулярное зрение при поражении центрального зрительного пути выпадает. Дефекты поля зрения распространяются от периферии к центру, имеют одинаковую конфигурацию и размеры. Симметричность выпадения полей зрения связана с тем, что перекрещенные и неперекрещенные волокна от соответствующих точек сетчатки глаз в центральном зрительном пути и в корковом зрительном анализаторе располагаются рядом.

Поражение зрительного пути в области внутренней капсулы входит в, так называемый, "синдромом трех геми -", который слагается из гемианестезии, гемиплегии, гемианопсии, Он объясняется поражением рядом расположенных структур в пределах заднего бедра внутренней капсулы. В редких случгях при небольшом очаге в каудальных отделах заднего бедра внутренней капсулы в качестве единственного симптома выступает гомонимная гемианопсия. Ее причиной нередко служит ишемический инсульт.

При локализации процесса в височной доле (начальный период роста опухоли) прежде всего поражается вентральная часть зрительной радиации -развивается верхняя квадрантная гемианопсия в противоположном поле зрения. В этом случае возможно ее сочетание с симптомами поражения височной доли. При поражении задненижних отделов височной доли чаще имеет место полная гемианопсия.

Поражение теменной доли сопровождается поражением дорзальной части зрительного сияния. При этом выпадает нижний квадрант в противоположном поле зрения.

Все изменения полей зрения при указанной локализации могут идти от скотом, которые также отличаются симметричностью расположения. При центральных гемианоптических скотомах при сохранной остроте зрения полькой может испытывать затруднения при чтении ("исчезают буквы"). ( котомы при рассматриваемой локализации процесса, как правило, не ощущаются больными. Это так называемые отрицательные скотомы. Поражение теменной доли помимо нарушений полей зрения может сопровождаться разными типами агнозии и апраксии.

- Читать далее "Поражение области шпорной борозды. Поражение полей 18, 19 головного мозга"

Оглавление темы "Признаки поражения первой и второй пары черепных нервов":1. Первая пара черепных нервов. Семиотика поражения обонятельного пути

2. Исследование обонятельных нервов. Синдромы поражения обоняния

3. Синдром Фостера-Кеннеди. Синдромы корковых поражения обонятельного пути

4. Анатомия зрительного пути. Центральный нейрон зрительного пути

5. Исследование зрительного пути. Методы обследования зрительных нервов

6. Поражение зрительного нерва. Ретробульбарный неврит

7. Хиазмальный синдром. Признаки хиазмального синдрома

8. Трактусовый синдром. Поражение центрального зрительного пути от коленчатого тела и выше

9. Поражение области шпорной борозды. Поражение полей 18, 19 головного мозга

10. Варианты зрительной агнозии. Апрактические нарушения при поражении теменно-затылочных отделов коры meduniver.com

Поражение зрительного нерва ведет к нарушению функций глаза на сто роне патологического очага, при этом отмечается снижение остроты зрения, сужение поля зрения, чаще по концентрическому типу, иногда выявляются патологические скотомы, со временем возникают признаки первичной нисхо дящей атрофии диска зрительного нерва, нарастание которых сопровождается прогрессирующим снижением остроты зрения, при этом возможно развитие слепоты. Надо иметь в виду, что чем проксимальнее расположена зона пора жения зрительного нерва, тем позднее наступает атрофия его диска.

В случае поражения зрительного нерва, ведущего к слепоте глаза, оказы вается несостоятельной афферентная часть дуги зрачкового рефлекса на свет, в связи с этим прямая реакция зрачка на свет оказывается нарушенной, тог да как содружественная реакция зрачка на свет сохранна. Ввиду отсутствия прямой реакции зрачка на свет (его сужения под влиянием нарастающей ос вещенности) возможна анизокория, так как не реагирующий на свет зрачок слепого глаза не сужается при нарастании освещенности.

Острое одностороннее снижение зрения у молодых пациентов, если это не обусловлено поражением сетчатой оболочки глаза, скорее всего, является следствием демиелинизации зрительного нерва (ретробульбарный неврит). У больных пожилого возраста снижение зрения может быть обусловлено нару шениями кровообращения в сетчатке или зрительном нерве. При височном артериите возможна ишемическая ретинопатия, при этом обычно определяет ся высокая СОЭ; диагностике могут способствовать результаты биопсии стен ки наружной височной артерии.

При подострых расстройствах зрения, с одной стороны, надо иметь в виду и возможность наличия онкологической патологии, в частности опухоли зри тельного нерва или близко к нему расположенных тканей. В таком случае целесообразно исследовать состояние глазницы, канала зрительного нерва, об ласти хиазмы с помощью краниографии, КТ и МРТ.

Причиной острого или подострого двустороннего снижения зрения может быть токсическая невропатия зрительных нервов, в частности отравление ме танолом.

Поражение перекреста зрительных нервов (хиазмы) ведет к двустороннему нарушению полей зрения, может обусловить также снижение остроты зрения. Со временем в связи с нисходящей атрофией зрительных нервов в таких слу чаях развивается первичная нисходящая атрофия дисков зрительных нервов, при этом течение и характер расстройств зрительных функций зависят от пер вичной локализации и темпа поражения хиазмы. Если поражена централь ная часть хиазмы, что нередко бывает при сдавливании ее опухолью, обычно аденомой гипофиза, то сначала повреждаются перекрещивающиеся в хиазме волокна, идущие от внутренних половин сетчаток обоих глаз. Слепнут внут ренние половины сетчаток, что ведет к выпадению височных половин полей зрения развивается битемпоральная гемианопсия, при которой больной, гля дя вперед, видит ту часть пространства, которая перед ним, и не видит, что делается по сторонам. Патологическое воздействие на наружные части хиазмы ведет к выпадению внутренних половин полей зрения к биназадьной гемиа-нопсии (рис. 12.3).

Рис. 12.3. Изменения полей зрения при поражении различных отделов зрительного анализатора (по Гомансу).

а при поражении зрительного нерва слепота на той же стороне; б поражение цент ральной части хиазмы двусторонняя гемианопсия с височной стороны (битемпоральная гемианопсия); в поражение наружных отделов хиазмы с одной стороны назальная ге мианопсия на стороне патологического очага; г поражение зрительного тракта изме нение обоих полей зрения по типу гомонимной гемианопсии на стороне, противополож ной очагу поражения; д, е частичное поражение зрительной лучистости верхне- или нижнеквадрантная гемианопсия на противоположной стороне; ж поражение коркового конца зрительного анализатора (шпорной борозды затылочной доли) на противополож ной стороне гомонимная гемианопсия с сохранением центрального зрения.

Дефекты полей зрения, обусловленные сдавлением хиазмы, могут быть следствием роста краниофарингиомы, аденомы гипофиза или менингиомы бугорка турецкого седла, а также сдавления хиазмы артериальной аневризмой. С целью уточнения диагноза при характерных для поражения хиазмы измене ниях полей зрения показаны краниография, КТ или МРТ-сканирование, а при подозрении на развитие аневризмы ангиографическое исследование.

Тотальное поражение хиазмы ведет к двусторонней слепоте, при этом вы падают прямая и содружественная реакции зрачков на свет. На глазном дне с обеих сторон в связи с нисходящим атрофическим процессом со временем развиваются признаки первичной атрофии дисков зрительных нервов.

В случае поражения зрительного тракта на противоположной стороне обыч но возникает неконгруэнтная (неидентичная) гомонимная гемианопсия на стороне, противоположной патологическому очагу. Со временем на глазном дне появляются признаки частичной первичной (нисходящей) атрофии дисков зрительных нервов, преимущественно на стороне очага поражения. Возмож ность атрофии дисков зрительных нервов сопряжена с тем, что зрительные тракты составляют аксоны, участвующие в формировании дисков зрительных нервов и являющиеся отростками ганглионарных клеток, расположенных в сетчатой оболочке глаз. Причиной поражения зрительного тракта может быть базальный патологический процесс (базальный менингит, аневризма, кранио-фарингиома и др.).

Поражение подкорковых зрительных центров, прежде всего латерального коленчатого тела, также вызывает гомонимное неконгруэнтное гемианопси-ческое, или секторальное выпадение полей зрения на стороне, противополож ной патологическому очагу, при этом обычно изменяются реакции зрачков на свет. Такие расстройства возможны, в частности, при нарушении крово обращения в бассейне передней ворсинчатой артерии (a. chorioidea anterior, ветвь внутренней сонной артерии) или в бассейне задней ворсинчатой артерии (a. chorioidea posterior, ветвь задней мозговой артерии), обеспечивающих крово снабжение латерального коленчатого тела.

Нарушение функции зрительного анализатора за латеральным коленча тым телом зачечевичной части внутренней капсулы, зрительной лучистости (пучка Грациоле) или проекционной зрительной зоны (кора медиальной по верхности затылочной доли в области шпорной борозды, поле 17, по Бродма-ну) также ведет к полной или неполной гомонимной гемианопсии на стороне, противоположной патологическому очагу, при этом гемианопсия, как прави ло, конгруэнтная. В отличие от гомонимной гемианопсии при поражении зри тельного тракта в случае поражения внутренней капсулы, зрительной лучис тости или коркового конца зрительного анализатора гомонимная гемианопсия не ведет к атрофическим изменениям на глазном дне и изменению зрачковых реакций, так как в таких случаях нарушение зрения обусловлено наличием очага поражения, расположенного позади подкорковых зрительных центров, и зоны замыкания рефлекторных дуг зрачковых реакций на свет.

Волокна зрительной лучистости расположены в строгом порядке. Нижняя часть ее, проходящая через височную долю мозга, состоит из волокон, несу щих импульсы от нижних отделов одноименных половин сетчаток. Они закан чиваются в коре нижней губы шпорной борозды. При их поражении выпадают верхние части противоположных патологическому очагу половин полей зре ния или возникает одна из разновидностей квадрантной гемианопсии, в данном случае верхняя квадрантная гемианопсия на стороне, противоположной па-

тологическому очагу. При поражении верхних отделов зрительной лучистости (пучков, проходящих частично через теменную долю и идущих к верхней губе шпорной борозды на стороне, противоположной патологическому процессу) возникает нижняя квадрантная гемианопсия.

При поражении коркового конца зрительного анализатора больной обыч но не осознает дефекта полей зрения (возникает неосознаваемая гомонимная гемианопсия), тогда как нарушение функций любого другого отдела зритель ного анализатора ведет к дефекту полей зрения, которые осознаются больным (осознаваемая гемианопсия). Кроме того, при корковой неосознаваемой геми-анопсии сохраняется зрение в зоне проекции на нее макулярного пучка.

При раздражении, обусловленном патологическим процессом коркового конца зрительного анализатора, в противоположных половинах полей зрения могут возникать галлюцинации в виде мелькания точек, кругов, искр, извес тные под названием простые фотомы или фотопсии . Фотопсии нередко бывают предвестником приступа офтальмической формы мигрени, могут со ставлять зрительную ауру эпилептического припадка.

www.myneuro.ruСиндром Апера (акроцефалосиндактилия).

| Статьи - Внутренние болезни | 25.10.09 17:34 |

Врожденная аномалия, родственная синдрому Крузона. |

Следующие статьи

- Общие принципы фармакотерапии глазных болезней. Общие рекомендации по организации коррекционных занятий. Огнестрельные ранения черепа.

- Движение – жизнь. Движение - это жизнь. Гимнастика для глаз. Двоится изображение.

- Методы исследования анатомического состояния органа зрения. Методы исследования зрительных функций у нейроофтальмологических больных. Методы исследования кровообращения глаза.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

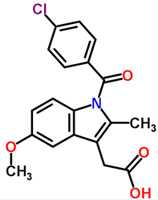

Индометацин

Индометацин  Как лечат глаза в Израиле

Как лечат глаза в Израиле  Сколько стоит операция катаракта глаза в москве

Сколько стоит операция катаракта глаза в москве