Заболевания сосудистой оболочки глаза

Заболевания сосудистой оболочки глаза.

Воспалительные заболевания сосудистой оболочки глаза (uvea) развиваются довольно часто. Объясняется это прежде всего наличием большого количества сосудов в различных его отделах. Сосуды разветвляются на капилляры, которые многократно анастомозируют друг с другом и образуют густую сосудистую сеть. Вследствие выраженного разветвления сосудов в области сосудистой оболочки резко снижается скорость кровотока. Падение скорости и напряженности кровотока создает условия для оседания и фиксации в нем различных бактериальных и токсических агентов.

Другой особенностью сосудистой оболочки глаза является раздельное кровоснабжение переднего (радужка и ресничное тело) и заднего (собственно сосудистая оболочка, или хориоидея) отделов. Передний отдел питается за счет задних длинных и передних ресничных артерий, а задний - за счет задних коротких ресничных артерий.

Третья особенность заключается в различной иннервации. Радужка и ресничное тело получают обильную иннервацию от первой ветви тройничного нерва через цилиарные нервы. Хориоидея чувствительной иннервации не имеет.

Анатомические особенности сосудистой оболочки четко проявляются при патологических состояниях того или иного отдела.

Различают воспаление переднего отдела сосудистой оболочки - передний увеит, или иродоциклит, заднего отдела - задний увеит, или хориоидит, и воспаление всей сосудистой оболочки - панувеит. В последние годы с введением в практику метода циклоскопии особо стали выделять воспаление плоской части ресничного тела и крайней периферии собственно сосудистой оболочки - периферический увеит.

Панувеит и периферический увеит встречаются относительно редко, гораздо чаще наблюдается передний увеит, или иридоциклит. Соотношение частоты различных форм увеитов - переднего, заднего, периферического и панувеита - определяется как 5:2:1:0,5, т. е. панувеит встречается в 10 раз реже, чем передний увеит.

Различают первичные и вторичные, экзогенные и эндогенные формы воспаления сосудистой оболочки. Под первичными понимают увеиты, возникающие на почве общих заболеваний организма, а под вторичными - увеиты, развивающиеся при глазных заболеваниях (кератиты, склериты, ретиниты и др.). Экзогенные увеиты развиваются при проникающих ранениях глазного яблока, после операций, прободной язвы роговицы, эндогенные увеиты являются в большинстве случаев метастатическими.

По клиническому течению увеиты делят на острые и хронические. Однако это различие в известной степени условное. Острые увеиты могут переходить в хронические или хронически рецидивирующие. Следует различать также очаговые и диффузные увеиты, а по морфологической картине воспаления - гранулематозные и негранулематозные. К гранулематозным относятся исключительно метастатические гематогенные увеиты, а к негранулематозным - увеиты, вызванные токсическими или токсико-аллергическими влияниями. Гранулематозные увеиты характеризуются развитием воспалительной гранулемы, состоящей из лимфоцитов, эпителиоидных и гигантских клеток. При негранулематозном процессе воспаление носит разлитой гиперергический характер. Многие авторы признают возможность переходных и смешанных форм увеита.

Передние увеиты, или иридоциклиты, принято классифицировать по характеру воспаления: серозные, экссудативные, фибринозно-пластические, гнойные, геморрагические. Задние увеиты, или хориоидиты, обычно классифицируют по локализации процесса: центральные, парацентральные, экваториальные и периферические. Кроме того, принято различать ограниченные и диссеминированные хориоидиты.

Для практики сохраняет значение классическое разделение увеитов на острые и хронические. Острому воспалению соответствует экссудативно-инфильтративный, хроническому - инфильтративно-продуктивный процесс.

A. Бoчкapeвa и др.

Содержание:

СОСУДИСТАЯ ОБОЛОЧКА глаза

ВОСПАЛЕНИЯ сосудистой оболочки глаза

УВЕИТ

ВИДЫ увеитов

ПЕРЕДНИЙ увеит

ДИАГНОСТИКА заднего увеита

РЕВМАТИЧЕСКИЙ увеит

ТУБЕРКУЛЕЗНЫЙ увеит

СИФИЛИТИЧЕСКИЙ увеит

КОЛЛАГЕНОЗНЫЙ увеит

УВЕИТЫ при других заболеваниях

ГИПЕРЦИКЛИЧЕСКИЙ КРИЗ

ЛЕЧЕНИЕ увеита

Сосудистая оболочка глаза

Сосудистая оболочка глаза имеет сложное строение и состоит из трех отделов: радужки, ресничного (цилиарного) тела и собственно сосудистой оболочки (хориоидеи). Каждый из этих отделов, как уже указывалось в лекции, посвященной анатомии глаза и ее возрастным особенностям, имеет своеобразие в строении и функциях. Наиболее важным в анатомии радужки является наличие в ней мышцы, суживающей зрачок, и мышцы, расширяющей его, первая иннервируется глазодвигательным парасимпатическим, а вторая - симпатическим нервом. Чувствительные нервные окончания являются "представителями" тройничного нерва; за счет передних цилиарных сосудов, анастомозирующих с задними длинными цилиарными сосудами цилиарного тела, осуществляются ее кровоснабжение. Функцией радужки является регуляция поступления в глаз света благодаря "автоматическому" диафрагмированию зрачка в зависимости от уровня освещенности. Чем больше света, тем уже зрачок, и наоборот. Радужка участвует в ультрафильтрации и оттоке водянистой жидкости, в терморегуляции, в поддержании офтальмотонуса и в акте аккомодации.

Цилиарное тело является как бы железой внутриглазной секреции и участвует в оттоке водянистой влаги. Оно обеспечивает акт аккомодации благодаря вплетению в него волокон цинновой связки, участвует в регуляции офтальмотонуса и терморегуляции. Все эти функции обусловлены сложностью его железистого и мышечного строения. Иннервируется оно и парасимпатическими, и симпатическими, и чувствительными нервными окончаниями, а васкуляризация обеспечивается задними длинными цилпарными сосудами, которые имеют возвратные артерии (анастомозы) и к радужке, как уже отмечалось, и к хориоидее. Каждый из 70 отростков железистого отдела цилиарного тела имеет "свои" нервные веточки и "свои" сосуды.

Благодаря деятельности цилиарного тела обеспечивается непрерывное питание бессосудистых структур глаза (роговицы, хрусталика, стекловидного тела).

Следует обратить особое внимание на то, что хориоидея богато васкуляризирована за счет множества ветвей задних коротких артерий, расположенных в ее хориокапиллярном слое, к которому с наружной стороны предлежит пигментный слой, а с внутренней - сетчатка. Хориоидея участвует в питании нейроэпителия сетчатки, в оттоке внутриглазной жидкости, в терморегуляции, в регуляции офтальмотонуса, в акте аккомодации. Сосуды хориоидеи анастомозируют с задними длинными цилиарными сосудами цилиарного тела. Таким образом, все три отдела сосудистой оболочки имеют сосудистую взаимосвязь, а радужка и цилиарное тело - и иннервацию. Хориоидея очень бедно иннервируется и по существу имеет только симпатические нервные окончания.

Богатая чувствительная иннервация радужки и цилиарного тела обусловливает их выраженную болезненность при воспалении и повреждениях.

Воспаления сосудистой оболочки глаза

Воспаления сосудистой оболочки составляют около 5% случаев среди всей глазной патологии. Воспаления сосудистой оболочки глаза могут протекать в виде кератоиритов, о которых говорилось применительно к кератитам.

Самостоятельно (изолированно) или сочетанно могут протекать ириты, иридоциклиты (это передние увеиты), задние циклиты (гиперциклитические кризы), циклохориоидиты, хориоидиты, хориоретиниты, хорионейроретиниты (это задние увеиты).

Кроме того, в ряде случаев воспаления могут носить тотальный характер - это панувеиты.

Различают еще так называемые периферические увеиты, хотя их можно причислить к задним циклитам или циклохориоидитам.

Увеит

Перед тем как представить сведения о некоторых особенностях клинической картины различных увеитов, уместно указать, что увеиты у детей независимо от их природы обладают определенным своеобразием. Так, они имеют чаще малозаметное начало, подострое течение, симптомы выражены незначительно, корнеальный синдром слабый, болезненность небольшая, преципитаты полиморфные, экссудат чаще серозный, задние синехий сравнительно слабые и тонкие, часто вовлекаются в процесс хрусталик и стекловидное тело (помутнения), реактивный папиллит выражен слабо, частые рецидивы, короткие ремиссии, жалоб на снижение зрения нет, хотя оно снижено, процесс чаще двусторонний. Однако в воспалительный процесс чаще вовлекаются все отделы сосудистой оболочки.

Что касается клинической картины увеитов у взрослых, то заболевание протекает более тяжело, нежели у детей, и при этом много жалоб на значительный дискомфорт в глазу (глазах).

Виды увеитов

По своей природе увеиты вне зависимости от их локализации могут быть врожденные и приобретенные, экзогенные и эндогенные, токсико-аллергические и метастатические, гранулематозные и не-гранулематозные, генерализованные и локальные, длительные и абортивные, однократные и рецидивирующие, острые, подострые и хронические, с сопутствующей общей патологией и без нее, с обратным развитием и с осложнениями.

По характеру экссудации (транссудации) увеиты могут быть серозные, фибринозные, гнойные, геморрагические, пластические и смешанные.

Чтобы поставить правильный клинический диагноз увеита, следует начинать обследование пациента с составления краткого целенаправленного анамнеза заболевания. Затем необходимо последовательно проверить зрительные функции, обследовать каждый глаз визуально и с помощью приборов, обследовать другие органы и системы (пальпаторно, аускультативно, с использованием термографии, тонометрии и др.).

Далее назначается комплекс целенаправленных клинико-лабораторных исследований (рентгенологических, бактериологических, серологических, иммунологических, вирусологических и др.). Основное внимание необходимо обратить на выявление как можно большего количества симптомов болезни, имея в виду, что начало лечения всегда бывает симптоматическим.

Передний увеит

Каковы же возможные симптомы переднего увеита (ирита, иридоциклита)? Первый признак воспаления сосудистой оболочки, который может обращать на себя внимание, - это небольшой, а иногда и выраженный корнеальный синдром, т. е. светобоязнь, слезотечение, блефароспазм, покраснение глаза с фиолетовым оттенком (перикорнеальная инъекция).

Проверив сразу у пациента зрение, можно убедиться, что оно несколько снижено и не улучшается при использовании слабых плюсовых или минусовых стекол. В процессе осмотра глаз с боковым освещением или при биомикроскопии можно обнаружить "запотелость" (матовость) эндотелия роговицы, а также преципитаты, различные по числу, размерам, форме, тону (цвету), и разнообразный по виду и количеству экссудат во влаге передней камеры (серозный, гнойный и др.).

Радужка бывает измененного цвета, полнокровна (отечна, гиперемирована) с новообразованными сосудами, бугристая (гранулемы).

Зрачок может быть сужен, его реакция на свет замедлена. В процессе "игры" зрачка при освещении и затемнении, а позже и при расширении его мидриатиками можно выявить задние синехии (спайки зрачкового края радужки с передней капсулой хрусталика) и отложения экссудата на хрусталике.

Наконец, при легкой пальпации глазного яблока выявляется его болезненность. Кроме того, может быть общее подавленное, беспокойное, дискомфортное состояние пациента.

Все эти симптомы говорят о воспалении сосудистой оболочки глаза. Но чтобы установить, передний это увеит или более распространенный, проводится офтальмоскопия. Если при этом и стекловидное тело прозрачно, и на глазном дне изменений нет, то диагноз переднего увеита не вызывает сомнений.

Диагностика заднего увеита

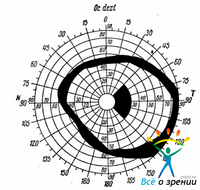

Следует сразу отметить, что диагностика изолированного заднего увеита в отличие от диагностики переднего бывает по внешним признакам затруднительна и подозрение на наличие заднего увеита возникает по таким косвенным симптомам, как нарушение зрительных функций в виде снижения остроты зрения, дефектов в поле зрения (микроскотомы, фотопсия и др.). При этом передний отрезок, как правило, не изменен.

Признаки воспаления заднего отдела сосудистой оболочки выявляются только офтальмоскопически и биомикроциклоскопически, когда обнаруживаются воспалительные фокусы, разнообразные по виду, размерам, количеству и локализации. Оценив разновидность этих фокусов, т. е. картину глазного дна, можно предположить возможную этиологию и активность (тяжесть) воспалительного процесса в хориоидее.

Кардинальные признаки панувеитов включают в себя все перечисленные возможные симптомы, характерные для передних и задних увеитов, диагностика панувеитов сравнительно легка. При этом заболевании, как правило, изменения отмечаются во всех отделах сосудистой оболочки, а также в хрусталике, стекловидном теле, сетчатке и зрительном нерве. Наблюдаются также нередко нарушения регуляции офтальмотонуса (гипотензия, гипертензия).

Ревматический увеит

Наиболее часто встречающийся ревматический увеит характерен тем, что он возникает на фоне острого течения (атаки) ревматизма.

Ревматический увеит проявляется резким корнеальным синдромом и болью в области глаза. Выражена смешанная инъекция глаза. На эндотелии роговицы отмечаются множественные серые мелкие преципитаты, во влаге передней камеры обильный желатинозный экссудат, радужка полнокровна, сосуды ее расширены, множественные тонкие пигментные задние синехии сравнительно легко рвутся после закапывания мидриатиков (скополамин, но не атропин). Хрусталик и стекловидное тело практически интактны. На глазном дне определяются более или менее выраженные васкулиты в виде сероватых "муфт" на сосудах.

Все изменения подвергаются обратному развитию при эффективном лечении и стабилизации ревматизма, процесс рецидивирует на фоне очередной атаки болезни.

Лечение увеита этого вида местное, симптоматическое.

Туберкулезный увеит

Туберкулезный увеит возникает чаще на фоне активного интраторакального (легочного) или мезентериального, иногда и костного туберкулеза, а нередко и на фоне хронического течения болезни или ремиссии.

Процесс в сосудистой оболочке прежде всего можно заподозрить по снижению зрения и корнеальному синдрому. Воспаление чаще возникает в одном глазу. Гиперемия глаза в виде смешанной инъекции выражена незначительно, корнеальный синд- ром малозаметен. Очень характерными для туберкулезного увеита являются "сальные" крупные преципитаты на эндотелии роговицы.

Кроме того, отмечаются патогномоничные серовато-розоватые, окруженные сосудами (подобно инфильтратам при туберкулезных кератитах) узелки (гранулемы-туберкулемы) в радужке и "пушки" (снежинкоподобные отложения) на зрачковом крае радужки. Синехии при этом процессе широкие, мощные, плоскостные, плохо рвущиеся под действием мидриатиков. В передней камере глаза нередко обнаруживается желтоватый экссудат. В радужке образуются новые сосуды.

Экссудат может нередко откладываться на передней капсуле хрусталика, прорастать вновь образованными сосудами и соединительнотканно перерождаться (организовываться). Экссудация может распространяться и в заднюю камеру глаза, и в стекловидное тело, и как следствие этого возникают помутнения задней капсулы хрусталика и стекловидного тела (золотой дождь). Задняя последовательная катаракта нарушает питание хрусталика, постепенно мутнеют и внутренние его слои.

На глазном дне могут обнаруживаться в разных отделах туберкулезные очаги различной величины, без отчетливых контуров, желтоватого цвета, проминирующие из хориоидеи в сетчатку. Эти очаги не сливаются и на их периферии откладывается пигмент, а в центре они приобретают сероватый оттенок. Естественно, в процесс вовлекается и сетчатка, в результате чего в различной степени (в зависимости от локализации и величины очагов) страдают зрительные функции (острота зрения, изменения поля зрения, а также цветового зрения. Такая картина туберкулезного увеита указывает на то, что он разивается по типу панувеита, но нередки случаи, когда для него характерны признаки переднего увеита (иридоциклита) или заднего увеита (хориоидита).

Сифилитический увеит

Сифилитический увеит может возникать при врожденном и приобретенном сифилисе. При врожденном сифилисе воспаление сосудистой оболочки, а также роговицы может появиться уже внутриутробно, что выявляется у новорожденного ребенка.

Увеит при приобретенном сифилисе характеризуется умеренным корнеальным синдромом, смешанной инъекцией, серозным экссудатом в передней камере глаза и множественными полиморфными мелкими преципитатами.

В измененной радужке выявляются желтовато-красноватые узелки-папулы, к которым подходят вновь образованные сосуды. Задние синехии массивные, широкие, разрываются после закапывания мидриатиков, на их месте на передней капсуле хрусталика остаются пигментные полиморфные глыбки. В стекловидном теле возможны мелкоточечные плавающие буроватые помутнения. Возможны поствоспалительные изменения глазного дна, напоминающие "рассыпанную соль с перцем". Эта картина является характерной только для сифилиса. Изменения в переднем и заднем отделах глаза при сифилитическом увеите могут наблюдаться и сочетанно, и изолированно. В тех случаях, когда увеит протекает в виде хориоидита, диагностика его в детском возрасте затруднена, так как процесс не сопровождается изменениями в переднем отделе глаза. Хориоидит проявляется только нарушениями поля зрения (дискомфорт), а дети, как известно, на это не обращают внимания и каких-либо жалоб не предъявляют. Воспаление заднего отдела глаза обнаруживается или случайно, например при травмах глаза, или в связи с другими проявлениями сифилиса. Как правило, эта патология двусторонняя.

Коллагенозный увеит

Коллагенозный увеит чаще всего возникает на фоне неспецифического, так называемого ревматоидного полиартрита, который появляется и неудержимо прогрессирует преимущественно у детей предшкольного и школьного возраста. Однако не единичны случаи, когда увеит появляется задолго до развития полиартрита.

Глаза поражаются при коллагенозах примерно в 15% случаев. Заболевание глаз начинается исподволь и, как правило, на одном, а затем спустя различное время и на другом глазу. Увеит протекает преимущественно в виде иридоциклита, т. е. переднего увеита. Характерно то, что чаще всего, хотя и не всегда, глаз при обычном визуальном осмотре бывает спокойным и подозрения на воспалительный процесс в нем не возникает. Особенно опасно это в тех случаях, когда нет явлений полиартрита, который мог бы "дать сигнал" к осмотру глаз. А тем временем воспаление почти "асимптомно" прогрессирует, и его начальная стадия оказывается пропущенной.

Ранние признаки увеита удается обнаружить только в тех случаях, когда заболевание уже обнаружено (хотя и поздно) на одном глазу, а другой глаз еще был здоровым. Одним из первых признаков коллагенозного увеита является нежная гиперемия радужки и замедление реакции зрачков на свет. При более тщательном биомикроскопическом исследовании на задней поверхности роговицы преимущественно в нижнем ее сегменте обнаруживаются разнокалиберные серые преципитаты. После закапывания мидриатиков зрачок расширяется медленно и недостаточно, но форма его округлая, т. е. задних синехий в это время еще нет. Через недели - месяцы радужка становится бледной, сероватой, с хорошо видимыми сосудами и чередованием отчетливых лакун и крипт, что свидетельствует о дистрофических изменениях в структурах радужки.

О продолжении процесса воспаления свидетельствуют возникновение задних синехий, которые при расширении зрачка кажутся массивными (широкими) плоскостными, почти не разрывающимися после инсталляций сильных мидриатиков (скополамин + димексид + кокаин) и последующих аппликаций или субконъюнктивальных инъекций 0,1% раствора адреналина. Зрачок при этом приобретает неправильную звездчатую форму. Постепенно синехии полностью "блокируют" связь передней камеры с задней. Зрачковый край и ткань радужки полностью срастаются с передней капсулой хрусталика.

Воспалительный процесс в глазу протекает по пролиферативному типу, в результате экссудации происходит отложение форменных клеточных элементов в зрачковую зону, они соединительнотканно перерождаются, прорастают новообразованными сосудами радужки и, таким образом, возникает не только сращение радужки с передней капсулой хрусталика, но и полное заращение зрачка соединительной тканью. В результате этого передняя камера сначала становится неравномерной, а затем в связи с отсутствием оттока внутриглазной жидкости из задней камеры в переднюю радужка приобретает воронкообразную форму. При этом в значительной мере закрывается угол передней камеры, и в результате ухудшения оттока внутриглазной жидкости может возникнуть гипертензия, а затем вторичная глаукома, что и имеет место в некоторых затяжных нелеченых случаях.

Как явствует из нарисованной картины, коллагенозный передний увеит характеризуется большим своеобразием и тяжестью течения.

Но, как показывают исследования, дело не ограничивается только поражением переднего и среднего отделов сосудистой оболочки. Одновременно или спустя некоторое время после возникновения симптомов увеита в конъюнктиве глазного яблока обнаруживаются полиморфные мелкие включения типа кальцификатов. Далее биомикроскопически выявляются серповидные серовато-белесоватые помутнения в поверхностных слоях на границе лимба и роговицы в зоне 3 и 9 ч. Постепенно эти помутнения распространяются по поверхности роговицы в зоне раскрытой глазной щели в виде ленты с "бухтами просветления".

Таким образом, при коллагенозном увейте воспалительно-дистрофический пролиферативный процесс локализуется не только в переднем отделе сосудистой оболочки, но и распространяется на хрусталик, роговицу и конъюнктиву. Такую картину глазных изменений принято называть глазной триадой болезни Стилла - сочетание увеита, последовательной катаракты, лентовидной дистрофии роговицы. Как правило, и в начальной, и в далеко зашедшей стадии коллагенозного увеита выраженной патологии в хориоидее и других отделах глазного дна не возникает.

Увеиты при других заболеваниях

Увеиты могут возникать и практически (в 10-15% случаев) возникают при почти всех бактериальных, вирусных, аденовирусных и многих системных заболеваниях. Поэтому по существу при любой общей инфекционной и системной болезни должна быть неукоснительной и неотложной проверка зрения, а вслед за ней и внимательный осмотр глазного яблока и его вспомогательного аппарата.

Так, например, не могут быть не осмотрены глаза у больного гриппом, ветряной оспой, при наличии герпеса, при болезни Бехчета (офтальмостоматогенитальный синдром), цитомегалии, при болезни Рейтера (уретроокулосиновиальный синдром), при болезни Бенье - Бека - Шауманна (саркоидоз), при токсоплазмозе и при многих других болезнях и синдромах. При всех этих заболеваниях могут быть и кератиты и, что более опасно, увеиты, так как и кератиты, и увеиты почти всегда заканчиваются снижением зрительных функций.

Гиперциклический криз

Особо, буквально в нескольких словах, необходимо сказать о так называемых гиперциклических кризах. Гиперциклические кризы возникают, как правило, у женщин молодого и среднего возраста. Эти состояния появляются в дневное время неожиданно и проявляются в виде резкой боли в одном глазу, тошноты, рвоты, головной боли вплоть до обморочного состояния. Пульс значительно учащается, артериальное давление повышается, появляется сердцебиение. Глаз в это время почти спокоен, но отмечается кратковременное снижение зрительных функций. При пальпации глаз болезненный и твердый (Т+2). Приступ продолжается от нескольких часов до 1-2 дней и, как и появился, неожиданно исчезает без каких-либо остаточных явлений.

Однако возможны и другие местные проявления этой патологии. Так, на фоне общего тяжелого состояния в глазу может появиться преимущественно застойная инъекция, отекает роговица, на эндотелии роговицы откладываются крупные серые преципитаты, радужка резко отекает, но зрачок не расширяется (как при глаукоме), зрение резко падает. Такая картина криза напоминает острый приступ первичной глаукомы. Продолжается гиперциклический криз часы (дни).

Подобные приступы могут повторяться. Этиология данного процесса до сих пор не установлена.

Лечебная помощь во время приступа симптоматическая и состоит в приеме спазмолитиков, анальгетиков. Хорошо действует внутривенное вливание 5-10 мл 0,25% раствора новокаина в изотоническом растворе натрия хлорида (вводить очень медленно). Местно назначаются анестетики (новокаин, тримекаин, пиромекаин), кортикостероиды, дибазол, глюкоза, тауфон, амидопирин, адреналин ежечасно в обычных фармакологических дозировках.

Лечение увеита

В связи с тем, что симптомы различных как по этиологии, так и по течению увеитов имеют много сходного, их лечение, особенно до выяснения этиологии и назначения специфических средств, должно носить, как уже многократно указывалось, симптоматический характер.

Лечение увеита должно включать в себя применение следующих медикаментозных средств:

Кроме этого, применяют физиорефлексотерапию, лазерное лечение, хирургические методы. Медикаментозное лечение увеита должно быть ежечасным (кроме мидриатиков, этилморфина гидрохлорида и др.).

Все пациенты при подозрении на увеит или с диагностированным увеитом подлежат лечению в соответствующих больничных отделениях (диспансерах) и специализированных санаториях.

Лица, перенесшие увеит, подлежат диспансерному обслуживанию в течение не менее 2 лет после перенесенного пролеченного местного или общего процесса.

ВЕРНУТЬСЯ К «ВОСПАЛЕНИЯМ ГЛАЗ»

ochki-sidorenko.ruЗаболевания стекловидного тела.

Заболевания стекловидного тела имеют большое значение для функции зрения. Только потеря одной трети объема стекловидного тела ведет к атрофии глазного яблока. При нарушениях функции стекловидного тела происходит:

Врожденные аномалии развития стекловидного тела.

Первичное гиперпластическое стекловидное тело. При этой врожденной аномалии развития происходит задержка обратного развития эмбриональных тканей и эмбриональных сосудов. Во внутриутробном периоде через стекловидное тело проходят сосуды (гиалиноидная артерия и ее ветви), которые к моменту рождения ребенка подвергаются обратному развитию. В некоторых случаях по каким-либо причинам в стекловидном теле остаются мембраны, которые могут иметь вид тонких тяжей или массивной пленки. Процесс всегда односторонний. Обычно эти тяжи направлены от диска зрительного нерва вглубь стекловидного тела.

При обследовании такого ребенка наблюдается беловатое свечение зрачка. Это состояние может сочетаться с уменьшением размеров глазного яблока, косоглазием. Хрусталик всегда уменьшен в размерах. За хрусталиком находят тяж, который называют швартой. Шварта обычно пронизана сосудами и спаяна с отростками ресничного тела. При дальнейшем течении процесса хрусталик постепенно мутнеет и набухает, иногда увеличиваясь до такой степени, что достигает роговицы. Роговица при этом мутнеет. Развивается глаукома, в конечном итоге функция зрения утрачивается.

Лечение первичного гиперпластического стекловидного тела. Очень важна своевременная диагностика этого порока развития, потому что вовремя проведенное удаление хрусталика и иссечение шварты, позволяет сохранить зрение.

Остатки гиалоидной артерии. Эта аномалия развития возникает из-за нарушения обратного развития гиалоидной артерии в эмбриональном периоде. При этом в стекловидном теле можно увидеть тяж (шварту), который идет от диска зрительного нерва к хрусталику. Чаще встречаются остатки артерии не на всем ее протяжении, а в передних или задних отделах. В этом случае артерия имеет вид штопора или веревки, конец которой свободно плавает в стекловидном теле.

Обычно остатки гиалоидной артерии находят у людей молодых, с возрастом эта артерия рассасывается. Очень редко остатки гиалоидной артерии могут быть окутаны слоем соединительной ткани и могут значительно нарушать зрение.

Окулоцереброакустический синдром. Окулоцереброакустический синдром или болезнь Норри это врожденная аномалия развития, характеризующаяся сочетанным поражением органов зрения, слуха и умственной отсталостью. Страдают всегда оба глаза. За хрусталиком расположена опухолевидная масса, имеется врожденная отслойка сетчатки. Постепенно возникает асептический (без присутствия микробной флоры) увеит с кровоизлияниями в стекловидное тело, хрусталик мутнеет, развивается катаракта.

С течением времени происходит атрофия глазного яблока, помутнение роговицы. Зрение отсутствует. Заболевание сопровождается умственной отсталостью и прогрессивным снижением слуха.

Дистрофические заболевания стекловидного тела.

Большинство заболеваний стекловидного тела возникает не самостоятельно, а развивается вследствие воздействия заболеваний рядом лежащих структур глаза. Воспалительные заболевания сосудистой оболочки глаза, сетчатке, кровоизлияния оказывают влияние на биохимический состав стекловидного тела. Коллоидная структура стекловидного тела нарушается и в нем появляются помутнения различного размера и формы. Помутнения могут быть нитчатой или зернистой формы.

Иногда возникает деструкция стекловидного тела с кристаллическими включениями. Наиболее опасными дистрофическими процессами являются отслойка и сморщивание стекловидного тела. При этом значительно нарушается функция зрения.

Иногда встречается поражение стекловидного тела паразитом. Обычно это финна свиного цепня, которая заносится в стекловидное тело с током крови из желудка. Выглядит паразит как кистовидное образование.

Лечение оперативное. Операция выполняется в достаточно быстрые сроки, так как длительное нахождение паразита в стекловидном теле может привести к значительной потере зрения.

КЛИНИКА ОФТАЛЬМОЛОГИИ ОАО МЕДИЦИНА в МОСКВЕ

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ОБСЛЕДОВАНИЕ и ЛЕЧЕНИЕ в ГЕРМАНИИ – институт "DIAGNOSTIX"

ЛЕЧЕНИЕ в ИЗРАИЛЕ без ПОСРЕДНИКОВ - МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР им. СУРАСКИ в ТЕЛЬ-АВИВЕ

ПОМОЩЬ в ОРГАНИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ - 8 (495) 66 44 315

| Вверх |

Стекловидное тело - бесцветное прозрачное вещество, напоминающее по консистенции гель, которое заполняет полость глазного яблока.

Наружный слой стекловидного тела более плотный и образует своеобразную мембрану, удерживающую шаровидную форму глаза.

Стекловидное тело не имеет собственных кровеносных сосудов и нервов. Необходимые для функционирования питательные вещества к нему поступают из прилежащих структур глаза.

Стекловидное тело принимает участие в проведении к сетчатке глаза света, поддерживает тонус и форму глазных яблок, участвует в обмене веществ внутри глаза и в обеспечении взаимосвязи, сообщении различных структур глаза.

Разновидности деструкции стекловидного тела

В случае деструкции стекловидного тела происходит не восстановление, а замещение его на внутриглазную жидкость, что проявляется появлением участков его помутнения и приводит к различного плана нарушениям зрения.

Помутнение стекловидного тела может быть вызвано нарушением обмена веществ вследствие, например, сахарного диабета, атеросклероза, а также вследствие гипертонической болезни, при травмах глаза.

Сначала появление деструкции может проявляться так называемыми «летающими мушками»: при взгляде на ярко освещенную светлую поверхность возникает впечатление наличия перед глазами темных пятнышек, линий, которые при движении глаза перемещаются. Чаще всего на данном этапе деструкции врач-офтальмолог объективных изменений не может выявить

Ранние стадии описываемой проблемы специфического лечения не требуют. Стараются выявить и вылечить заболевание, которое возможно и вызвало деструкцию стекловидного тела.

В случае дальнейшего прогрессирования деструкции стекловидное тело становится более жидким, в нем появляются участки помутнения более крупных размеров - «нитчатая деструкция стекловидного тела». Данная деструкция характерна для атеросклероза, возрастных изменений, сильной близорукости, отмечается при тяжелой гипертонии.

Если деструкция развилась вследствие воспаления, травмы глаза, опухолевого заболевания, в результате отслойка сетчатки, помутнения напоминают взвесь мелких зерен, а патологический процесс называют «зернистой деструкцией стекловидного тела».

Если перед глазами наблюдается «серебряный» или «золотой дождь», то данный признак говорит о вовлечении в участки помутнения биологических веществ (кристаллов холестерина, тирозина и др.), то есть о выраженной деструкции.

При сильном атеросклерозе, высокой степени близорукости отмечается глубокая деструкция стекловидного тела.

Способы лечения деструкции стекловидного тела

Как правило, лечение направлено на устранение основного заболевания, по причине которого в глазном яблоке возникли болезненные процессы в виде деструкции его стекловидного тела.

В консервативном лечении используют различные способствующие улучшению обмена веществ препараты, применяется лазерное лечение – витреолизис, с помощью которого без нарушения целостности структуры глазного яблока проводят удаление помутневших участков при действии низкочастотного лазера.

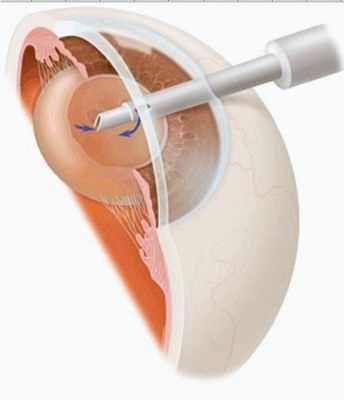

В случае грубой деструкции прибегают к оперативному лечению – витрэктомии, которое заключается в удалении (полном или частичном) стекловидного тела и последующим его замещением искусственной средой.

Советы народной медицины для решения описываемой проблемы сводятся к рекомендациям лечения алоэ, брусникой, золотым усом, чистотелом; закапыванием в глаза жидкости из куриных яиц, различных настоев. При этом необходимо иметь в виду, что эфективность данных методов не доказана, а некоторые из них сами могут привести к заболеваниям, как глаз, так и других органов.

Приведенная информация не является рекомендацией к лечению деструкции стекловидного тела, а является кратким описанием заболевания с целью ознакомления. Не забывайте, что самолечением можно навредить своему здоровью. При появлении признаков болезни или подозрении на нее необходимо незамедлительно обратиться к врачу. Будьте здоровы.

101god.ruДеструкция стекловидного тела (ДСТ) представляет собой помутнение стекловидного тела за счёт того, что отдельные волокна утолщаются и теряют прозрачность. Эти помутнения принято называть «мушками», хотя каждый видит их по-разному, благодаря богатой фантазии.

При разжижении стекловидного тела его волокна часто слипаются между собой, образуя различные переплетения, а за счёт образовавшихся в стекловидном теле пустот человек видит вспышки или молнии, которые более опасны, нежели обычные «мушки», и являются поводом для срочного визита к офтальмологу.

Однако следует отличать «мушки», связанные с деструкцией стекловидного тела (ДСТ), от тех, которые вызваны поднятием тяжестей, перепадами давления, взглядом на солнце или другой яркий источник света и т.п. «Мушки», вызванные ДСТ, видны практически всегда и имеют стабильную форму; «мушки», вызванные другими причинами, через какое-то время могут исчезнуть.

ПРИЧИНЫ ДЕСТРУКЦИИ СТЕКЛОВИДНОГО ТЕЛА (ДСТ)

- возрастные изменения стекловидного тела (в возрасте 40-60 лет)

- близорукость (миопия)

- сосудистые нарушения (вегетососудистая дистония, артериальная гипертензия, дистрофические изменения сосудов)

- шейный остеохондроз

- изменения гормонального уровня (беременность, приём гормональных препаратов)

- некоторые заболевания заболевания (сахарный диабет, диабетическая ретинопатия)

- травмы головы

- травмы глаз и носа

- операции на глазах

- длительные нагрузки глаз

- физическое перенапряжение

- стрессы

- радиационное и токсическое воздействие на организм

- глазные заболевания

СИМПТОМЫ ДСТ

- «мушки» или молнии в глазах

ДИАГНОСТИКА ДСТ

Офтальмологический осмотр с помощью щелевой лампы, осмотр глазного дна (офтальмоскопия), проверка зрения, выслушивание жалоб пациента.

ЛЕЧЕНИЕ ДСТ

Лечение «мушек» требуется далеко не всегда. Если Вы видите небольшое количество «мушек», которые не препятствуют вашей обычной жизнедеятельности, скорее всего, беспокоиться не о чем, но придется регулярно ходить на прием к офтальмологу для тщательного осмотра на предмет прогрессирования заболевания. Однако очень часто «мушки» могут нарушать зрение, как бы закрывая собой обзор, в этом случае проводят витрэктомию – операцию, при которой из глаза полностью или частично удаляется мутное стекловидное тело и замещается на прозрачный физиологический раствор.

Также проводится витреолизис (расщепление видимых помутнений YAG-лазером), позволяющий избавиться от назойливых «мушек» в глазах.

Если же Вы вдруг стали видеть вспышки или молнии, это может быть признаком разрыва или отслоения сетчатки и требует срочного медицинского вмешательства.

Подробнее читайте в статье «МУШКИ» В ГЛАЗАХ»

www.infoglaza.ruСтекловидное тело – это самая крупная составляющая глазного яблока. Представляет собой гелеобразную прозрачную массу. На долю стекловидного тела приходится более 70% объема всего глазного яблока. Оно заполняет глазное яблоко изнутри. Располагается стекловидное тело за хрусталиком, на его передней поверхности имеется вдавление, в котором располагается хрусталик. Далее оно простирается вплоть до сетчатки.

Стекловидное тело состоит на 98-99% процентов из воды. Кроме воды в его состав входят белки и гликозаминогликаны (преимущественно гиалуроновая кислота). В стекловидном теле выделяют жидкую и твердую (нерастворимую) составляющие, которые в норме находятся в равновесном гелеобразном состоянии.

Стекловидное тело проводит свет, проходящий сквозь хрусталик, и фокусирует его на сетчатке. Несмотря на значительные размеры, кажущуюся простоту состава и функций, стекловидное тело является одним из наименее изученных компонентов глаза.

Классификация заболеваний стекловидного тела

Все заболевания стекловидного тела можно разделить на три группы: аномалии развития, дистрофии и травмы.К наследственным патологиям можно отнести следующее: окулоцереброакустический синдром (болезнь Норри) и остатки гиалоидной артерии.

Болезнь Норри – это очень серьезное наследственное заболевание. При нем у пациента обнаруживаются разрастания в стекловидном теле, которые постепенно переходят в катаракту и ведут к атрофии глаза. Все это сопровождается умственной отсталостью и прогрессирующим ухудшением слуха.

Остатки гиалоидной артерии представляют собой тяжи, которые тянутся вглубь стекловидного тела. Тяжи – остатки нерассосавшейся гиалоидной артерии.

Диагностика наследственных патологий в Израиле включает в себя осмотр глаза при помощи щелевого микроскопа. Прогнозировать заболевание можно, если у ближайших родственников отмечалась подобная патология.

Травматические поражения стекловидного тела

Данный вид патологии представляет большую опасность, так как при травмах обычно происходит истекание стекловидного тела. Установлено, что при потере 30% стекловидного тела высок риск атрофии глаза. Также опасны травмы тем, что стекловидное тело плотно соприкасается с сетчаткой, и при его травмах может произойти повреждение либо отслоение сетчатки.

Также сюда можно отнести паразитарное поражение стекловидного тела. Некоторые паразиты способны заноситься с током крови из желудочно-кишечного тракта в глаз и паразитировать там. Чаще всего этим паразитом является свиной цепень.

Лечение травматических поражений стекловидного тела в Израиле хирургическое. Необходимо как можно скорее обработать рану, предотвратить потерю стекловидного тела. Паразит удаляется также хирургическим путем.

Это самая многочисленная группа заболеваний данного органа. Все они сопровождаются помутнением стекловидного тела. На стекловидное тело может перейти любой воспалительный процесс глаза. Это сопровождается инфильтрацией его лейкоцитами, нарушением состава и отеком.

Одной из основных жалоб является так называемое «мелькание мушек перед глазами». Эти мушки и есть лейкоциты либо умершие клетки эпителия, которые отбрасывают тень на сетчатку.

При наступлении старческого возраста возможны различные виды дегенерации в зависимости от наличия сопутствующей патологии.

Нитчатая деструкция – при просвечивании глаза различимы нити, которые плавают в стекловидном теле. Их причинно является, как правило, нарушение коллоидной структуры вещества стекловидного тела. Нарушается соотношение растворенной части и растворителя и образуется «осадок», который вызывает значительные нарушения зрения.

Зернистая деструкция – скопление в веществе зерен. Зерна состоят из омертвевших клеток и лейкоцитов. У человека они вызывают ощущение небольших теней.

«Золотой дождь» так называется состояние, при котором в стекловидном теле откладываются небольшие кристаллы. При перемещении глаз, они свободно перемещаются внутри глазного яблока и соприкасаются с роговицей. Ее раздражение и вызывает специфические симптомы у пациента. Данная патология встречается у лиц, страдающих атеросклерозом.

Сморщивание и отслоение стекловидного тела

Сморщивание стекловидного тела – одна из наиболее серьезных его патологий. Это может быть последствием травмы либо осложнением перенесенных операций.

Стекловидное тело уменьшается в размерах и больше не способно занимать прежний объем. Оно начинает отслаиваться от покрывающих его структур. В данном случае больные жалуются на молнии, периодически появляющиеся в поле зрения. Дело в том, что стекловидное тело соприкасается сзади с сетчаткой, однако оно не отделяется от нее целиком. Всегда есть участки, которые еще соприкасаются с сетчаткой. Следовательно, стекловидное тело, перемещаясь, раздражает отдельные участки сетчатки и вызывает данные ощущения.

Опасность отслоения стекловидного тела в том, что оно нередко предшествует отслоению сетчатки, поскольку неприкрытая телом сетчатка не может нормально существовать.

Диагностика дистрофических поражений стекловидного тела в Израиле производится при помощи осмотра стекловидного тела с использованием щелевого микроскопа. При осмотре глаза в офтальмоскоп, можно определить вид поражения тела.

В настоящее время все большую популярность завоевывает такой способ лечения заболеваний стекловидного тела в Израиле, как витрэктомия. Используются разрезы около 1 мм., через которые вводятся специальные иглы. Ввиду того, что стекловидное тело представляет собой гель, его невозможно просто аспирировать. Его разжижают специальной фрезой, а затем удаляют. При этом происходит постоянное поддержание давления при помощи другой иглы.

Клетки, расположенные по периферии тела способны синтезировать белки и аминогликаны, входящие в состав стекловидного тела. Их планируют использовать в дальнейшем, для создания искусственного стекловидного тела с естественными свойствами.

Одна из очень серьезных патологий. Выделяется ряд предрасполагающих факторов развития кровоизлияния. Травмы, операции, повышенное артериальное давление, опухоли глазного яблока, сахарный диабет, атеросклероз сосудов.

Гемофтальм (кровоизлияние в глаз) может быть частичным и полным. Это зависит от причин и размеров поврежденного сосуда. Первым симптомом кровоизлияния в стекловидное тело является резкое ухудшение зрения, которое постепенно прогрессирует и может привести к полной утрате видимости данным глазом.

Кровь является очень активным веществом и способна вступить во взаимодействие с веществом стекловидного тела. Это может привести к возникновению нерастворимых тяжей, которые приведут к ухудшению зрения. Осложниться кровоизлияние в стекловидное тело может отслойкой сетчатки и слепотой.

Кровоизлияние обнаруживается при помощи офтальмоскопа. Постановке диагноза способствуют характерная клиническая картина и жалобы пациента. Лечение кровоизлияния в стекловидное тело в Израиле направлено на рассасывание сгустка крови. Больному рекомендован постельный режим. Проводится терапия антикоагулянтами. Необходим постоянный контроль уровня свертываемости, чтобы избежать кровотечений. В случае, если кровь не рассасывается в течение 10 дней показано удаление стекловидного тела.

Израиль ждёт Вас, чтобы поделиться знаниями и достижениями в области медицины, мы будет сражаться с вами за ваше здровье, разговаривая на вашем языке! Обращайтесь прямо сейчас, вы не пожалеете!

hospital-israel.ru

Стекловидное тело занимает более 2/3 объема глазного яблока. Оно фиксировано в области заднего полюса хрусталика, в плоской части цилиарного тела и около диска зрительного нерва. Это прозрачная желеобразная соединительная ткань, состоящая из интерцеллюлярных структур, обильно насыщенных водой (99%). Соединительная ткань содержит очень мало гиалоцитов. Фибриллярный остов стекловидного тела состоит из тонких волокон нерастворимого высокомолекулярного белка коллагеновой природы. Вязкость стекловидного тела обеспечивает гиалуроновая кислота, ее больше в периферических кортикальных отделах стекловидного тела. Здесь же и высокая концентрация растворимых белков. Стекловидное тело выполняет защитную функцию. Жизнедеятельность и постоянство среды стекловидного тела обеспечивается осмосом и диффузией питательных веществ из водянистой влаги, через стекловидную мембрану.

В стекловидном теле выявлены следующие образования:

Центральный (Клокетов) канал связывает ретролентальное пространство непосредственно с премакулярной сумкой, а не с препапиллярной областью.

Патологические изменения стекловидного тела, выражаются в различных его помутнениях. Эти помутнения обнаруживаются при исследовании методом проходящего света, с помощью щелевой лампы, а также В-сканированием. В проходящем свете помутнения стекловидного тела имеют различный вид – от пылевидных, до грубых тяжей, хлопьев, плавающих при движении глаза. Жалобы больных часто на энтопические явления – «летающие мушки», которые воспринимаются больными как темные образования (темные точки, мотки шерсти, сажа, извитые волокна, прямые нити, полупрозрачные кольца и пр.), которые плавно двигаются при движении глаз. Решить вопрос к патологическим или физиологическим относятся помутнения при «летающих мушках» можно только при повторной биомикроскопии, при динамическом наблюдении за такими больными.

Нужно помнить, что «летающие мушки» могут явиться и первым сигналом серьезного глазного заболевания. Помутнения стекловидного тела бывают при заболеваниях сетчатки, сосудистой оболочки и цилиарного тела, при кровоизлияниях, нарушениях обмена, при высокой миопии. При обширных и густых помутнениях зрение часто значительно падает. Кровоизлияния в стекловидное тело могут быть следствием травмы, общих болезней организма (анемия, гипертоническая болезнь, атеросклероз, болезни почек, диабет и др.), заболеваний самого глаза. Массивные кровоизлияния возникают после травмы, тромбоза вен, перифлебита вен сетчатки. Стекловидное тело может быть полностью заполнено кровью (гемофтальм), в результате чего отсутствует рефлекс с глазного дна и зрение падает до нуля.

Кровь в стекловидном теле может частично подвергаться гемолизу, частично преобразуется в медленно рассасывающиеся сгустки, она может также организоваться в соединительнотканные тяжи, которые часто являются причиной вторичной отслойки сетчатой оболочки. В благоприятных случаях кровь рассасывается и восстанавливается различная степень остроты зрения.

Лечение помутнений стекловидного тела зависит от их этиологии. При травматическом гемофтальме в первые дни необходимы покой, аскорутин, викасол, хлористый кальций и др. Затем рассасывающая терапия в виде ионофореза с йодистым калием, йодистый натрий 10% внутривенно, кислород под конъюнктиву, кортикостероиды, протеолитические ферменты и др. В случаях рецидивирующих кровоизлияний другой этиологии показано сочетание рассасывающих средств с соответствующей специфической и местной терапией Проводится операция витрэктомия, с последующим замещением стекловидного тела физиологическим раствором.

Мерцание стекловидного тела (synchisis stintillans) развивается после кровоизлияний, воспалительных процессов в глазу, при атеросклерозе, нарушениях общего обмена веществ, при некоторых эндокринных заболеваниях, а также вследствие изменения химизма стекловидного тела. В разжиженном стекловидном теле видны блестящие золотистые или серебристые точки, которые маятникообразно колышутся при движении глаз и напоминают «золотой дождь», «тонущие снежинки». Золотистые частички чаще всего из холестерина, но могут быть из углекислых солей кальция и магния, кристаллов тирозина. Специальному лечению не подлежат.

Дегенеративные изменения стекловидного тела проявляются в виде его разжижения, сморщивания, отслойки. Причины те же, как при мерцании. Разжижение стекловидного тела может быть полным, частичным и более выражено в центре. Наиболее тяжелые изменения стекловидного тела приводят к его сморщиванию, а это в свою очередь к отслойке и кровоизлияниям сетчатой оболочки.

Частой причиной отслойки стекловидного тела являются глубокие деструктивные процессы стекловидного тела, развивающиеся при миопии в старческом возрасте. Отслойка может наступить в результате нарушений обмена веществ, при травматических повреждениях глазного яблока и кровоизлияниях в стекловидное тело, а может возникнуть в совершенно здоровых глазах при эмметропической рефракции. Развитие отслойки стекловидного тела сопровождается субъективными расстройствами – появлением искр или волнообразных ярких линий, помутнений в виде кольца, подковы, нити. При отслойках стекловидное тело отрывается от соска зрительного нерва, могут быть дырчатые отслойки на задней поверхности стекловидного тела.

В стекловидном теле может быть цистицерк – финна ленточного червя (taenia solium), который имеет вид резко ограниченного пузыря синевато-белого цвета с перламутровым оттенком и блестящим пятном на одной из стенок. Белое пятно соответствует головке паразита. Размер в поперечнике достигает 1 см. В стекловидное тело паразит попадает с током крови через сосуды хориоидеи из стенок желудка. Первое время он лежит под сетчаткой, а по мере роста проникает в стекловидное тело. С течением времени развивается обширное помутнение стекловидного тела, иридоциклит, атрофия глазного яблока. Цистицеркоз нередко поражает глаз и мозг одновременно. Лечение только оперативное.

В стекловидном теле могут быть и эхинококки.

Из аномалий развития стекловидного тела следует отметить, так называемую, ретролентальную фиброплазию, которая встречается только у недоношенных детей, помещенных в специальные кювезы с чрезмерно высоким содержанием кислорода во вдыхаемом воздухе. В результате поражаются сосуды сетчатки, появляется много новообразованных сосудов в стекловидном теле и развивается мощная соединительно-тканная пленка позади хрусталика.

Еще одной аномалией является остаток гиалоидной артерии, идущей от диска зрительного нерва, к хрусталику во внутриутробной жизни. Остаток этой артерии имеет вид более или менее толстой, колеблющейся в стекловидном теле нити, доходящей иногда до хрусталика. Часто комбинируется с другими пороками развития глаза (микрофтальм, помутнение роговицы, астигматизм и др.).

ismankulov.kgЗаболевания хиазмы при опухолях гипофиза.

Различают первичные и вторичные поражения хиазмы. К первичным заболеваниям относят глиомы, сосудистые склеротические процессы (инфаркты), поражения хиазмы при рассеянном склерозе, нейрооптикомиелите и энцефаломиелите. Вторичные заболевания хиазмы встречаются значительно чаще первичных и обусловлены воздействием болезненного очага, расположенного по соседству с хиазмой или в отдалении от нее. К вторичным заболеваниям относятся опухоли гипофиза и головного мозга, оптохиазмальные арахноидиты. В данном разделе рассматриваются только оптохиазмальные арахноидиты.

Заболевания в области хиазмы имеют довольно ТИПИЧНУЮ картину изменения полей зрения. При поражении средней части хиазмы (опухоль гипофиза, повышение внутричерепного давления, расширение III желудочка мозга), когда страдают в основном перекрещенные зрительные волокна от внутренних (носовых) половин сетчаток, выпадают височные половины полей зрения (битемпоральная гемианопсия). При поражении наружной части хиазмы (чаще это склероз внутренних сонных артерий), когда поражаются в основном неперекрещенные зрительные волокна от наружных (височных) половин сетчаток, выпадают носовые половины полей зрения (биназальная гемианопсия). Битемпоральная и биназальная гемианопсии представляют собой две разновидности так называемой разноименной (гетеронимной) гемианопсии. Неполное сдавление хиазмы патологическим процессом не дает характерных гемианоптических выпадений полей зрения, а приводит к разнообразным формам концентрического сужения поля зрения, что нередко наблюдается при развитии оптохиазмального арахноидита.

Для экспресс-диагностики патологического процесса в хиазме используют прибор "Хиазма-01", основанный на определении критической частоты слияния мельканий в различных участках поля зрения.

При заболеваниях хиазмы папилломакулярный пучок изолированно страдает редко, он вовлекается в патологический процесс при прогрессировании заболевания в хиазме.

Следует учитывать, что внутричерепной отрезок зрительных нервов и хиазма, покрытые только мягкой мозговой оболочкой, залегают в хиазматической цистерне, которая нередко служит местом воспалительных процессов на основании мозга. Поэтому при воспалительных процессах в этой области часто вовлекаются и зрительные нервы.

B.И. Mopoзoв, A.A Якoвлев

Атрофия зрительного нерва наступает после различных патологических процессов в зрительном нерве (воспаление, дегенерация, отек, нарушения кровообращения,

сдавление зрительного нерва, повреждения его и др.), в результате заболеваний центральной нервной системы (опухоли головного мозга, абсцессы, менингит, сифилитические поражения и др.). интоксикаций, гипертонической болезни, атеросклероза и др. В ряде случаев происхождение атрофии остается невыясненным.

Атрофия зрительного нерва может быть частичной и полной. Больные с данным поражением обычно лечатся в амбулаторных условиях, иногда длительно. Врачи очень часто испытывают затруднения в решении вопроса о том, сколько времени после того, как закончился патологический процесс, вызвавший атрофию, продолжать лечение. Естественно, что при полной атрофии зрительного нерва .со зрением, равным нулю, лечение бесполезно. При наличии атрофии с остаточным зрением вопрос о длительности лечения нужно решать индивидуально. Не следует никогда спешить с заявлением больному о том, что дальнейшее лечение бесполезно. Во-первых, трудно категорически утверждать это, а, во-вторых, нужно щадить психику больного. Во всяком случае следует длительное время еще продолжать лечение, даже в случае безуспешности его, с тем, чтобы больной мог постепенно адаптироваться к положению слабо видящего или слепого.

Различают первичную, или простую, атрофию зрительного нерва и вторичную (послевоспалительную или послезастойную) атрофию.

При первичной атрофии границы диска зрительного нерва четкие, диск бледен весь или частично, сосуды сетчатки сужены. При вторичной атрофии границы диска зрительного нерва расплывчаты, стушеваны, вначале вены сетчатки несколько расширены; при послезастойной атрофии границы диска более расплывчаты, чем при послевоспалительной; длительное время держится про- мннирование его в стекловидное тело, побледнение диска выражено в различной степени. Постепенно картина вторичной атрофии зрительного нерва (когда исчезают все застойные явления) приближается к картине простой атрофии, но все же границы диска зрительного нерва остаются не вполне четкими.

Функции глаза (острота зрения, поле зрения) при атрофии зрительного нерва изменяются в различной степени, причем полного соответствия между офтальмоскопической картиной и степенью нарушения функций нет.

Диагностика атрофии зрительного нерва в выраженных случаях не представляет затруднений. В случаях же, когда побледнение диска незначительное (особенно височное) диагностика встречает известные трудности, так как и в норме височная половина диска несколько бледнее. Детальное исследование функций имеет большое значение. Диагноз следует ставить на основании не только офтальмоскопической картины, но всех клинических проявлений (особенно большое значение имеют данные исследования остроты зрения, полей зрения). Топическая диагностика патологического очага осуществима при сохранности функций глаза; в этом отношении исследование поля зрения на белый и другие цвета имеет особенно большое значение.

Атрофия зрительных нервов при табесе и прогрессивном параличе имеет характер простой. Зрение падает постепенно. При обращении больного за медицинской помощью обычно уже бывает выраженная картина атрофии. Наиболее часто наблюдается прогрессирующее сужение границ поля зрения, особенно значительное на цвета, редко бывает центральная скотома. Процесс часто приводит к слепоте.

Поражения хиазмы отличаются от поражений зрительного нерва, как правило, тем, что один очаг вызывает симптомы заболевания в обоих глазах. Мы наблюдаем при этом двусторонние гетеронимные (большей частью битемпоральные) дефекты поля зрения, двустороннее побледнение сосков зрительных нервов, в далеко зашедших случаях — вялую реакцию зрачков на свет и в конце концов двустороннюю слепоту.

Благодаря дополнительному вовлечению в заболевание одного зрительного нерва или одного зрительного тракта возникают разнообразные варианты симптомов. Мы в дальнейшем постепенно последовательно изложим топическую диагностику.

а) Битемпоральная гемианопсия. Битемпоральная гемианопсия является последствием полного перерыва перекрещенных волокон, которые идут от носовых половин сетчаток (при этом за центр сетчатки следует считать желтое пятно, а не сосок); неперекрещенные волокна при этом сохранены. Вызывается это, например, опухолями гипофиза, водянкой III желудочка с расширением infundibulum, эмпиемой основной пазухи или решетчатого лабиринта, сагиттальным разрывом хиазмы при травме.

б) Биназальная гемианопсия. Бииазальная гемианопсия возникает при полном разрушении нсперекрещенных волокон, идущих от височных половин сетчаток; она встречается очень редко. Вызывающими факторами являются, например, аневризмы обеих сонных артерий, люэтические инфильтраты или гранулемы па основании черепа, опухоли гипофиза, латерально обрастающие хиазму, или латерально выступающие кисты гипофиза. При водянке III желудочка хиазма отдавливается кпереди и при этом отходящие от нее зрительные нервы буквально перерезаются с боков проходящими по соседству артериями, а именно аа. cerebri anterior и communicans anterior.

в) Слепота одного глаза и височная гемианопсия на противоположной стороне. Возникает как проявление разрушения половины хиазмы. Вызывается это повреждениями хиазмы огнестрельными ранениями, а также и опухолями. При этой картине заболевания сохранены только перекрещенные волокна одной сетчатки (см. ниже: тромбоз внутренней сонной артерии).

При битемпоральных и биназальных гемианопсиях, а также и при всех начальных стадиях заболевания хиазмы реакция зрачков на свет при исследовании обычными методами нормальна.

При слепоте одного глаза и височной гемианопсии при другом на слепом глазу, понятно, наблюдается амавротическая неподвижность зрачка.

При полном разрушении хиазмы наступает слепота обоих глаз с отсутствием реакции зрачков на свет. Если от обеих сетчаток сохраняется только проводимость нескольких пучков волокон — безразлично, будут ли это перекрещенные или неперекрещенные волокна,— то развивается двусторонняя вялая реакция зрачков на свет.

Мы рассмотрим этот вопрос также в связи с приведенными выше типичными изменениями поля зрения.

При битемпоральной гемианопсии. Ясно, что нисходящая дегенерация волокон должна дойти до сосков зрительных нервов обоих глаз. При этом бледнеют не только носовые половины сосков, как это можно было бы ожидать с первого взгляда, а побледнение захватывает соски в целом. Объясняется это соотношениями, приведенными на рис. 45. Вертикальная линия раздела между отхождением перекрещенных и неперекрещенных волокон в сетчатке проходит через желтое пятно, а не через сосок. К соску перекрещенные волокна сходятся как с носовой стороны, так и сверху, снизу и с виска.

Так как в височной половине соска к перекрещенным волокнам примешиваются и неперекрещенные, то иногда побледнение в височной половине несколько слабее выражено, чем в носовой.

При биназальной гемианопсии. В этих случаях бледнеют также соски зрительных нервов обоих глаз, а именно только их височные половины. Побледнение при этом захватывает всю височную половину, а не только височный сектор, как это наблюдается при дегенерации папилло-макулярного пучка. Так как перекрещенные волокна сохранены, то побледнение не является очень резким.

При слепоте одного глаза с гемианопсией другого глаза. Побледнение соска левого зрительного нерва, как указано для битемпоральной гемианопсии. Весь сосок правого зрительного нерва бледнеет еще больше (как при генуинной атрофии) и приобретает фарфорово-белую окраску.

- Читать далее "Начальные симптомы поражения хиазмы. Механизмы развития хиазмальных синдромов"

Оглавление темы "Поражения зрительного нерва":|

Уникальныe тренажеры для глаз! МИКРОТУМАН

ТОНУС задать вопрос Дополнительно:детская кровати с бортиками ; купить круглый плосмасовый стол детский ; УЗИ мозга сосудов головного мозга. ; lipetsk.medongroup.ru: гинеколог эндокринолог липецк - онлайн консультация. |

Глиома зрительного нерва — первичная опухоль, развивающаяся преимущественно в детском возрасте Глиома часто выявляется у детей в составе нейрофиброматоза (болезнь Ректингхаузена), но может быть и самостоятельным заболеванием Она может возникнуть в любой части зрительного нерва (чаще в орбитальной), растет по его длине, нередко распространяясь в полость черепа. Глиома существенно влияет на зрительные функции, снижая остроту зрения и вызывая различные дефекты поля зрения. Признаки глиомы: прогрессирующее падение зрительных функций вплоть до слепоты, прогрессирующий экзофтальм. На глазном дне может быть картина застойного диска зрительного нерва или первичной его атрофии, рентгенологически при прорастании глиомы в полость черепа выявляется расширение канала зрительного нерва Ультразвуковое исследование и компьютерная рентгентомография глазницы позволяют выявить глиому на ранних стадиях, еще до прорастания в полость черепа. эко с гарантией

|

К аденомам гипофиза относятся: хромофорная аденома гипофиза (50 %), эозинофильные (24 %), базофильные (1,7 %), смешанные аденомы (1,2 %). Помимо этого встречаются малигнизирующиеся формы (анапластические аденомы и аденокарциномы), составляющие около 18 %. Мужчины и женщины заболевают аденомами гипофиза одинаково часто в возрасте 21—50 лет (81,4 %); в детском возрасте аденомы гипофиза встречаются крайне редко.

Опухоли гипофиза представляют собой сложное заболевание, при котором эндокринные нарушения, зависящие от изменения гормоновыделительной функции гипофиза, сочетаются с офтальмологическими симптомами, с неврологическими и рентгенологическими изменениями и данным МРТ, возникающими в результате непосредственного воздействия растущей опухоли на окружающие образования.

Акромегалия и гигантизм наиболее часто встречаются при эозинофильных аденомах гипофиза. При хромофобных аденомах гипофиза часто наблюдается адипозогенитальная дистрофия (ожирение, гипогенитализм, у детей задержка роста). Базофильные аденомы гипофиза протекают с синдромом Иценко—Кушинга.

Гипофиз окружен тремя оболочками: внутренняя образует капсулу гипофиза, кнаружи от нее расположен слой рыхлой соединительной ткани, несущий в себе венозное сплетение гипофиза. Третья оболочка прилежит к костным стенкам турецкого седла и представляет собой наружный листок твердой мозговой оболочки.

Внутренний листок этой оболочки образует диафрагму турецкого седла. Продолжение наружного и внутреннего листка твердой мозговой оболочки образует стенки кавернозных (пещеристых) синусов. Содержимое кавернозных синусов составляют: венозная пазуха, интракавернозная часть внутренней сонной артерии, черепные нервы —III, IV, VI и первая ветвь V нерва. Кавернозный синус расположен по обе стороны гипофиза.

В патогенетическом механизме клинических проявлений опухолей гипофиза, в частности — развития зрительных нарушений, определенная роль отводится особенностям строения диафрагмы турецкого седла. Хорошо выраженная плотная диафрагма турецкого седла в значительной степени способна противостоять растущей опухоли гипофиза. При аденомах большое значение имеет строение диафрагмы: диафрагма с отверстием, плотно охватывающая ножку гипофиза; широкое отверстие в диафрагме — в этом случае от диафрагмы остается узкий ободок по периферии; диафрагма с многочисленными отверстиями. При недостаточной прочности диафрагмы создаются более благоприятные условия для супраселлярного роста опухолей гипофиза.

Положение хиазмы, длина зрительных нервов и угол между ними определяют размер хиазмальной цистерны. При коротких зрительных нервах и переднем положении хиазмы цистерна бывает небольшой; при длинных зрительных нервах и заднем положении хиазмы цистерна значительно увеличивается. Глубина цистерны зависит от расположения хиазмы над диафрагмой турецкого седла. От этих анатомических особенностей зависит, как быстро возникнут глазные симптомы при супраселлярном росте опухоли гипофиза, и направление роста этой опухоли.

Глазные нарушения являются наиболее частыми симптомами опухоли гипофиза, отмечаются в 92 % всех наблюдений. Однако они не являются, как правило, первыми признаками растущей опухоли, поскольку в 55 % случаев эндокринно-обменные нарушения задолго предшествуют появлению глазных симптомов. В 30 % случаев глазные симптомы и эндокринно-обменные нарушения появляются одновременно, и только у 8 % первыми признаками растущей опухоли являются нарушения зрения. Из этих цифр видно, что больные с опухолью гипофиза обращаются к глазному врачу не в период «эндокринных» проявлений болезни, а только в момент, когда у них нарушается зрение, т. е. когда опухоль выходит за пределы турецкого седла. Изменения турецкого седла, определяемые рентгенологически, являются самым постоянным признаком опухоли гипофиза. Рентгенологические изменения турецкого седла характерны для двух характерных стадий роста опухоли — интраселлярной и экстраселлярной. В определенной степени изменения турецкого седла могут указывать и на боковое направление роста опухоли.

Для эндоселлярного расположения опухоли характерно крупное баллоновидное расширение просвета турецкого седла при соответствующем увеличении размеров седла и равномерном опущении и истончении дна седла. Стенка седла при этом удлиняется и истончается. Вход в седло при эндоселлярной стадии роста опухоли мало увеличивается. При дальнейшем росте опухли вход в седло расширяется, спинка седла вытягивается, задние клиновидные отростки подвешены над седлом, передние клиновидные отростки подрыты. Эти изменения турецкого седла обычно обнаруживаются при краниографии. Однако особенности и детали структуры опухоли выявляются при компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Наиболее ранним симптомом со стороны зрения при опухолях гипофиза является изменение поля зрения. По типу битемпоральной гемианопсии изменения поля зрения отмечаются у 81 % больных, гомонимная гемианопсия встречается у 5 %, нормальное поле зрения — у 8 % и прочие «атипические» изменения поля зрения — у 6%. Нормальная острота зрения наблюдается у 1/5 больных.

Чаще зрение снижается асимметрично, но на оба глаза. У ряда больных возникает слепота, чаще на один глаз.

Характерным изменением глазного дна является первичная атрофия зрительных нервов разной степени выраженности.

Офтальмологические нарушения, вызванные опухолью гипофиза, разделяются по времени их возникновения и степени выраженности на раннюю и более позднюю стадии. Такое деление, основанное только на степени выраженности и давности существования зрительных расстройств, не позволяет судить о стадии развития и размерах опухоли гипофиза, поскольку размеры опухоли и стадия развития зрительных расстройств не находятся в прямой зависимости. Опухоль гипофиза может быть большой и не вызывать нарушений зрения. Необходимо учитывать и анатомические соотношения между хиазмой и гипофизом, а именно — положение хиазмы, глубину хиазмальной цистерны, строение диафрагмы, строение турецкого седла и расположение основной пазухи, соотношение хиазмы с сосудами артериального крута большого мозга (виллизиева крута) и, самое главное, основное направление роста опухоли, которое опухоль принимает по выходе из седла. Стадия развития офтальмологических нарушений указывает на тяжесть поражения зрительных путей, а следовательно — на устранимость зрительных расстройств после удаления опухоли.

К ранней стадии развития зрительных расстройств относится период течения в последние 6 мес—год у больных с нормальными дисками зрительных нервов или с легким побледнением дисков, одно- или двусторонним. Изменения полей зрения у большинства больных выражаются в неполной битемпоральной гемианопсии. Острота зрения у больных этой группы чаще высокая, хотя могут быть случаи со снижением ее и даже с односторонней слепотой, развившейся очень быстро — в течение 1—4 мес.

{module директ4}

В поздней стадии офтальмологических нарушений характерно их существование в течение 2 лет и более. Характерной офтальмоскопической картиной являются первичная атрофия зрительных нервов и полная битемпоральная гемианопсия. Острота зрения у этих больных при энтропии резко снижена — до 0,1 и менее, обычно на оба глаза, у части больных отмечается односторонняя слепота.

Для объективной оценки стадии развития зрительных расстройств применяется метод флюоресцентной ангиографии глазного дна (ФАГД) в сочетании с денситометрией и фотокалиброметрией сосудов сетчатки. Денситометрический анализ флюоресцентных ангиограмм глазного дна позволяет получить оптическую плотность каждого кадра, начиная до введения флюоресцина и кончая кадром через 15 мин после его введения.

В ранней стадии развития зрительных расстройств на флюоресцентных ангиограммах отмечается неравномерность флюоресценции глазного дна при слегка замедленной скорости поступления контрастного вещества в сосуды сетчатки, незначительное снижение оптической плотности в момент максимальной флюоресценции. Калибр ретинальных сосудов не отличается от нормы.

У больных с поздней стадией зрительных расстройств отмечается заметное уменьшение и запаздывание флюоресценции глазного дна, декапилляризация, обеднение сосудистого рисунка глазного дна, снижение оптической плотности флюоресцентных ангиограмм почти в 2 раза в сравнении с нормой. При фотокалиброметрии — сужение артерий и вен.

Эти три дополняющих объективных метода исследования показывают, что в патогенезе развития первичной атрофии зрительного нерва большое значение имеет кровоснабжение зрительного пути. Известно, что основным источником кровоснабжения диска зрительного нерва служат ветви глазной артерии. Опухоли гипофиза воздействуют на зрительный нерв и хиазму, при своем росте вовлекают в патологический процесс ветви глазной артерии и приводят к нарушению капиллярного кровообращения, облитерации мелких сосудов, сужению ветвей центральной артерии сетчатки, гипоксии ткани и необратимым изменениям в волокнах зрительного нерва и хиазмы. Сопоставление клинических симптомов у больных с ранней и поздней стадией развития зрительных расстройств с объективными данными, полученными при изучении гемодинамики сетчатки и зрительного нерва указанными выше методами, позволяет более полно представить патогенез развития первичной атрофии зрительных нервов.

Характер изменения офтальмоневрологических симптомов зависит от основного направления роста опухоли гипофиза. У небольшой группы больных (6,5 %) отмечалось отсутствие глазных нарушений, хотя и имелись грубые рентгенологические изменения турецкого седла и эндокриннообменные нарушения. В этих наблюдениях основной рост опухоли был направлен в сторону от зрительных путей и глазодвигательной иннервации, а именно — вниз в сторону основной пазухи, назад в межножковую цистерну и несколько в стороны — под твердую мозговую оболочку блюменбахова ската, вызывая деструктивные изменения в нем.

Больше чем у половины больных наблюдается рост опухоли вверх. При таком направлении роста опухоль сразу же встречает на своем пути хиазму и вызывает характерный хиазмальный синдром, выраженность которого зависит от стадии развития зрительных расстройств. В ранней стадии зрительных расстройств отмечаются дефекты поля зрения в височных половинах при нормальных дисках зрительных нервов и высокой остроте зрения. В поздней стадии развития зрительных расстройств для роста опухоли характерны полная битемпоральная гемианопсия и первичная атрофия дисков зрительных нервов. В некоторых случаях при таком направлении роста опухоли она может сдавливать дно III желудочка, проникать в его полость. У больных выявляются ликвородинамические расстройства, возникают застойные диски зрительных нервов, иногда с нарушением зрачковых реакций на свет и ограничения взора вверх в результате воздействия на средний мозг.

Третьим направлением роста опухоли гипофиза является распространение ее преимущественно вперед и в сторону. Оно наблюдается у 1/3 больных. При таком направлении роста опухоли хиазма и зрительные нервы страдают асимметрично, так как в процесс вовлекается преимущественно один зрительный нерв. Офтальмоскопически на пораженном зрительном нерве будет картина первичной атрофии. На противоположном глазу диск зрительного нерва может быть нормальным. В поле зрения на стороне поражения может быть центральная скотома с явлениями битемпоральной гемианопсии. В более поздней стадии роста опухоли на стороне поражения зрительного нерва развивается слепота, на противоположном глазу — выпадение височной половины поля зрения. Рост опухоли гипофиза в направлении зрительных трактов — кверху, назад и несколько в сторону — наблюдается редко — только в 5 % случаев. В этих случаях развивается канатиковый синдром — гомонимная гемианопсия. Глазное дно длительное время может быть нормальным, а затем развивается или первичная атрофия зрительных нервов, или застойные диски зрительных нервов. В этих случаях узел опухоли может располагаться в височной доле и вызывать гипертензионный синдром.

Рост опухоли в сторону кавернозного синуса встречается еще реже — в 2,5 % случаев. Основным офтальмологическим симптомом являются глазодвигательные расстройства, поражение ветвей тройничного нерва. Может быть односторонний небольшой экзофтальм из-за влияния опухоли на симпатическое сплетение внутренней сонной артерии.

Особым направлением роста аденомы гипофиза с самого начала является ее супраселлярное развитие. Супраселлярные аденомы растут из типофизарных клеток ножки гипофиза. Глазная симптоматика может быть очень разной в зависимости от того, какой отдел зрительного пути больше страдает от аденомы гипофиза. Рентгенологические изменения турецкого седла при этом направлении роста опухоли гипофиза или отсутствуют, или носят вторичный характер в результате воздействия на седло опухоли, расположенной по соседству. Эндокринно-обменные нарушения или отсутствуют, или выражены незначительно. Такой рост аденомы гипофиза встречается у 3 % больных.

Совершенно очевидно, что выделение определенных направлений роста опухолей гипофиза несколько условно и может иметь локальное значение в случаях относительно небольших аденом. Когда опухоль гипофиза достигает больших размеров, она вызывает симптомы нескольких направлений сразу.

Поскольку глазные нарушения встречаются у подавляющего числа больных, то вопрос о том, в какой мере они могут быть устранены после операции, является очень важным для больного и хирурга. В НИИ нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко анализу подверглись 400 больных с аденомами гипофиза, верифицированными операцией. Удаленные опухоли изучались морфологически. Все больные оперированы транскраниальным доступом. К группе с ранней стадией развития офтальмологических нарушений отнесено 223 больных; к поздней стадии развития офтальмологических нарушений — 177 больных. У больных с ранней стадией зрительных расстройств хороший результат восстановления зрения отмечался в 73 % случаев; это полное или почти полное восстановление зрительных функций. Удовлетворительный результат —в 22 %, неудовлетворительный — в 5 % — зрение продолжало ухудшаться. У больных с поздней стадией развития зрительных расстройств хороший результат был у 313, удовлетворительный — в 47 %, неудовлетворительный — в 22 % случаев.

Низкая острота центрального зрения не решает прогноза операции. Очень низкое зрение, существовавшее в течение 2—3 лет, дает худший прогноз чем та же или большая степень снижения зрения, но возникшая всего за несколько месяцев до операции. Это объясняется состоянием парабиоза нервных волокон зрительного пути. Парабиоз — это переходное состояние, при котором нерв сходен с умершим нервом, но возвращение из этого состояния к норме еще возможно, если будет устранен вызвавший его агент. При определенной же интенсивности и продолжительности действия вредного агента состояние парабиоза может перейти непосредственно в гибель нерва.

Аналогичное состояние имеется при действии опухоли гипофиза на зрительные пути у больных с ранней стадией развития зрительных расстройств — имеется резкое снижение зрительной функции вплоть до слепоты с нормальными дисками или легким побледнением их. После операции отмечается хорошее восстановление зрения.

В послеоперационном периоде у больных может наступить резкое падение зрения вплоть до слепоты, что объясняется послеоперационной травмой зрительных путей, местным отеком, временным нарушением кровообращения в зрительных нервах и гипоксией последних. Все эти моменты усугубляют состояние парабиоза зрительного нерва, в котором он находился до операции вследствие воздействия на него опухоли. Но состояние парабиоза может быть временным, через 2—3 нед зрение восстанавливается до уровня, который был до операции, а в последующие 1—4 мес значительно улучшается, достигнув у отдельных больных нормы.

Иногда при глубокой стадии парабиоза недостаточно бывает снять вредный агент, а необходимо значительно изменить функциональное состояние нервной ткани. В этом отношении само удаление опухоли не подменяет подвижность нервных процессов — возбуждения и торможения.

Аденомы гипофиза необходимо дифференцировать с краниофарингиомами, менингиомами бугорка турецкого седла, глиомами хиазмы, а также с кистозным оптохиазмальным арахноидитом и артериальными аневризмами виллизиева крута.

Для каждого из указанных видов заболеваний офтальмологическая симптоматика имеет свои специфические черты, но чисто офтальмологическая дифференциальная диагностика требует неврологического и эндокринологического исследований, а также рентгенологических КТ- и МРТ-исследований.

Аденомы гипофиза подлежат хирургическому лечению. Для их удаления применяются два доступа — транскраниальный, и трансназально-транссфеноидальный. Каждый нейрохирургический подход имеет свои показания, и способ операции определяется нейрохирургом.