Исследование цветового зрения по полихроматическим таблицам Е

Исследование цветового зрения по полихроматическим таблицам Е. Б. Рабкина и пороговым таблицам Е. Н. Юстовой.

Цветовое зрение — способность глаза к восприятию цветов на основе чувствительности к различным диапазонам излучения видимого спектра. Это функция колбочкового аппарата сетчатки.

Можно условно выделить три группы цветов в зависимости от длины волны излучения: длинноволновые — красный и оранжевый, средневолновые — желтый и зеленый, коротковолновые — голубой, синий, фиолетовый. Все многообразие цветовых оттенков (несколько десятков тысяч) можно получить при смешении трех основных цветов — красного, зеленого, синего. Все эти оттенки способен различить глаз человека. Это свойство глаза имеет большое значение в жизни человека. Цветовые сигналы широко используют на транспорте, в промышленности и других отраслях народного хозяйства. Правильное восприятие цвета необходимо во всех медицинских специальностях, в настоящее время даже рентгенодиагностика стала не только черно-белой, но и цветной.

Идея трехкомпонентности цвето-восприятия впервые была высказана М. В. Ломоносовым еще в 1756 г. В 1802 г. Т. Юнг опубликовал работу, ставшую основой трехкомпонентной теории цветовосприятия. Существенный вклад в разработку этой теории внесли Г. Гельмгольц и его ученики. Согласно трехкомпонентной теории Юнга — Ломоносова — Гельмгольца, существует три типа колбочек. Каждому из них свойствен определенный пигмент, избирательно стимулируемый определенным монохроматическим излучением. Синие колбочки имеют максимум спектральной чувствительности в диапазоне 430—468 нм, у зеленых колбочек максимум поглощения находится на уровне 530 нм, а у красных — 560 нм.

В то же время цветоощущение есть результат воздействия света на все три типа колбочек. Излучение любой длины волны возбуждает все колбочки сетчатки, но в разной степени (рис. 4.14). При одинаковом раздражении всех трех групп колбочек возникает ощущение белого цвета. Существуют врожденные и приобретенные расстройства цветового зрения. Около 8 % мужчин имеют врожденные дефекты цветовосприятия. У женщин эта патология встречается значительно реже (около 0,5 %). Приобретенные изменения цветовосприятия отмечаются при заболеваниях сетчатки, зрительного нерва и центральной нервной системы.

В классификации врожденных расстройств цветового зрения Криса—Нагеля красный цвет считается первым и обозначают его "протос" (греч. protos — первый), затем идут зеленый — "дейтерос" (греч. deuteros — второй) и синий — "тритос" (греч. tritos — третий). Человек с нормальным цветовосприятием — нормальный трихромат.

Аномальное восприятие одного из трех цветов обозначают соответственно как прот-, дейтер- и тритано- малию. Прот- и дейтераномалии подразделяют на три типа: тип С — незначительное снижение цветовое приятия, тип В — более глубокое нарушение и тип А — на грани утраты восприятия красного или зеленого Цвета.

Полное невосприятие одного из трех цветов делает человека дихроматом и обозначается соответственно как прот-, дейтер- или тританопия (греч. ап — отрицательная частица, ops, opos — зрение, глаз). Людей, имеющих такую патологию, называют прот-, дейтер- и тританопами. Невосприятие одного из основных цветов, например красного, изменяет восприятие других цветов, так как в их составе отсутствует доля красного.

glazamed.ru

цветоощущающих компонента, но в различной степени.

При равномерном возбуждении всех трех компонентов со-

здается ощущение белого цвета. Отсутствие раздражения дает

ощущение черного цвета. В зависимости от степени возбужде-

ния каждого из трех компонентов суммарно получается все мно-

гообразие цветов и их оттенков.

Рецепторами цвета в сетчатке являются колбочки, но оста-

ется невыясненным, локализуются ли специфические цветоощу-

щающие компоненты в различных колбочках или все три вида

имеются в каждой из них.

Существует предположение, что в создании ощущения цве-

та участвуют также биполярные клетки сетчатки и пигментный

эпителий.

Трехкомпонентная теория цветового зрения, как и другие

(четырех- и даже семикомпонентные) теории, не может полнос-

тью объяснить цветоощущение. В частности, эти теории недо-

статочно учитывают роль коркового отдела зрительного анализа-

тора. В связи с этим их нельзя считать законченными и совер-

шенными, а следует рассматривать как наиболее удобную рабо-

чую гипотезу.

В соответствии с трехкомпонентной теорией цветового зре-

ния нормальное ощущение цвета называется нормальной

трихромaзией.

Полное выпадение одного из трех компонентов называется

дихромазией. Впервые это нарушение описал английский ученый

Джон Дальтон, страдавший этим дефектом зрения. Поэтому на-

рушение цветоразличения часто называют дальтонизмом.

Расстройства цветоощущения могут проявляться либо ано-

мальным восприятием цветов, которое называется аномальной

трихромазией, либо полным выпадением одного из трех компо-

нентов – дихромазией, либо цветослабостью.

Встречаются три вида дихромазии: протанопия (слепота на

красный цвет), дейтеранопия (слепота на зеленый цвет), трита-

нопия (слепота на синий цвет).

Цветослабость соответственно трем функционирующим у нор-

мального трихромата приемникам R, G, В может быть трех видов:

81

протодефицит, дейтодефицит, тритодефицит.

У нас в стране традиционно использовалась классификация

цветового зрения Криса-Нагеля, дополненная Е.Б. Рабкиным

тремя новыми подгруппами аномалий А, В и С.

Новая классификация форм цветового зрения Н.Д. Нюбер-

га, Г.Н. Раутиана и Е.Н. Юстовой (таблица 1) соответствует трех-

цветной теории зрения и учитывает показатель цветослабости.

Классификация форм цветового зрения

(по Н.Д.Нюбергу, Г.Н. Раутиану и Е.Н. Юстовой)

Расстройства цветового зрения бывают врожденными и приоб-

ретенными.

Врожденные аномалии цветоощущения наблюдаются прибли-

зительно у 8 % мужчин и 0,5 % женщин. В основном встречаются

врожденные нарушения на красный и зеленый цвета. Врожденная

слепота на синий цвет практически не наблюдаются.

Среди врожденных расстройств цветоощущения наиболее час-

то встречается аномальная трихромазия. На ее долю приходится до

82

70 % всей патологии цветоощущения.

Врожденные расстройства цветоощущения всегда двусто-

ронние, не сопровождаются нарушением других зрительных фун-

кций и обнаруживаются только при специальном исследовании.

Приобретенные расстройства цветоощущения встречают-

ся при заболеваниях сетчатки, зрительного нерва и центральной

нервной системы. Они бывают в одном или обоих глазах, выра-

жаются в нарушении восприятия всех трех цветов, обычно со-

провождаются расстройствами других зрительных функций. С

улучшением состояния зрительного аппарата цветоощущение

может восстановиться.

К приобретенным расстройствам цветоощущения относит-

ся и видение предметов, окрашенных в какой-либо один цвет –

красный, желтый, зеленый или синий.

У слабовидящих детей встречаются как врожденные, так и при-

обретенные формы патологии цветоразличения, которые особенно

часто отмечаются при заболеваниях нейрозрительного аппарата.

При решении вопроса о выборе типа школы для ребенка с

нарушением зрения (школа для слепых или слабовидящих), со-

стояние цветового восприятия не является основным показате-

лем. Однако, педагогам необходимо иметь сведения о цветораз-

личительных возможностях учеников для организации учебно-

воспитательного процесса (при демонстрации цветных репродук-

ций, картин и т. д.).

Исследование цветового зрения.

Определение цветового зрения включает исследование уров-

ня цветочувствительной функции, выявление цветовых рас-

стройств и дифференцирование их по формам и степеням.

Для исследования цветового зрения применяют два основ-

ных метода: специальные пигментные таблицы и спектральные

приборы – аномалоскопы.

Из пигментных таблиц наиболее совершенными признаны

полихроматические таблицы профессора Е.Б. Рабкина. Эти таб-

лицы позволяют установить не только вид, но и степень расстрой-

ства цветоощущения.

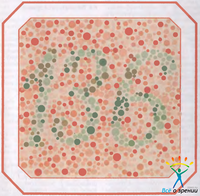

В основе построения таблиц лежит принцип уравнения яркости

83

и насыщенности. Каждая таблица состоит из кружков основного и

дополнительного цветов. Из кружков основного цвета составлена

цифра или фигура на фоне кружков другого цвета. Яркость кружков

одинаковая.

В некоторых таблицах имеются скрытые цифры и фигуры,

которые различаются при нарушении цветоощущения и не вид-

ны при нормальном цветовом зрении.

Исследование цветового зрения проводится с возраста 2 – 4

года с помощью полихроматических таблиц Рабкина. Таблицы

предъявляются монокулярно с расстояния 0,5 – 1 метра, при ост-

роте зрения более 0,005. Или с более близкого расстояния при

остроте зрения 0,05 – 0,02. Дети младшего возраста обводят циф-

ры и фигуры пальцем или кисточкой, а дети старшего возраста

называют их.

Степени как приобретенных, так и врожденных расстройств

цветового зрения обозначают буквами A, B, C. Расстройство А

(наиболее тяжелое) устанавливается тогда, когда пациент не чи-

тает 12 таблиц, В (среднее) – когда не читает менее 12 таблиц, С

(наименьшее) – когда не читает 6 таблиц.

В настоящее время для исследования цветового зрения ис-

пользуют пороговые таблицы Юстовой Е.Н. с соавт.(1993).

Таблицы представляют собой набор из 12 карт размером

130x130 мм. Каждая карта на одной стороне содержит по двух-

цветному тесту, составленному из квадратных образцов, разме-

ром 9x9 мм. Образцы расположены регулярными рядами с про-

межутками в 2 мм таким образом, что из образцов одного цвета

образуются фигуры в виде открытого с одной стороны квадрата,

а из образцов другого цвета – окружающий фон.

На обратной стороне номер карты выполнен в цвете соот-

ветственно тому, какой из цветоприемников исследуется с помо-

щью данной таблицы. Номер теста и открытая сторона квадрата

тестового объекта ориентированы всегда в одном направлении

(при вертикальной позиции цифры – разрыв вверху).

Наряду с этим, ряд номеров таблиц очернены окружностя-

ми. Тесты, нераспознавание которых свидетельствует о I степени

цветослабости (1, 5 и 9) очерчены одной окружностью, II степени (2,

84

6 и 10) – двойными окружностями, III степени (3,7 и 11) соответ-

ственно тройными окружностями.

При этом тесты на цветослепоту (4, 8), а также контрольный

тест (12) окружностей не имеют.

Задача испытуемого состоит в определении местоположения

открытой стороны квадрата – справа, слева, внизу, вверху. При-

нятая форма теста исключает возможность заучивания.

Контрольный тест (12) предназначен для выявления возмож-

ной симуляции цветовой слепоты и для демонстрации процеду-

ры исследования. Остальные 11 карт представляют три группы

тестов соответственно для раздельного испытания:

приемника R с максимумом чувствительности в красной

части спектра (1 – 4),

приемника G с максимумом чувствительности в зеленой

части спектра (5 – 8),

приемника В с максимумом чувствительности в синей ча-

сти спектра (9 – 11).

По мере возрастания номеров в каждой группе тестов уве-

личивается цветовое различие между фигурой и фоном.

Исследование цветоощущения с помощью пороговых таб-

лиц рекомендуется проводить при естественном освещении или

освещении лампами дневного света. Испытуемый располагается

спиной к источнику освещения (к окну). Каждую карту предъяв-

ляют, располагая ее вертикально, в 1 метре от испытуемого, пря-

мо на уровне его глаз.

Уверенное различение всех тестов свидетельствует о нор-

мальной трихромазии, у допускающего хотя бы одну ошибку –

слабая трихромазия, а у неспособного распознать все тесты од-

ной из групп – дихромазия, т. е. цветослепота.

Можно проверить цветовое зрение и «немым» способом. Ре-

бенку дают рассыпанную мозаику, наборы цветных карандашей

или нитки «мулине» различного тона, но приблизительно одной

яркости и предлагают разложить их в стопки по тону. При нару-

шении цветного зрения в стопках оказываются предметы, близ-

кие не по тону, а по яркости.

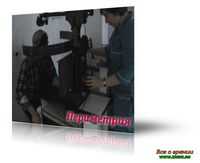

Наиболее объективно исследование цветового зрения проводят

85

методом аномалоскопии с помощью специального прибора - спект-

рального аномалоскопа Рабкина (АСР). Прибор позволяет выявлять

как врожденные, так и приобретенные расстройства цветоощущения.

4. Светоощущение.

Светоощущение – способность зрительного анализатора

воспринимать свет и различные его яркости. Световая чувстви-

тельность появляется у ребенка сразу же после рождения.

Светоощущение связано с работой палочкового аппарата

сетчатки. Эта функция является весьма чувствительной ко мно-

гим патологическим процессам в глазу.

Одной из характеристик световой чувствительности являет-

ся световая и темновая адаптация, т.е. приспособление органа

зрения к разным уровням освещения.

Световая адаптация – приспособление органа зрения к вы-

сокому уровню освещенности. Она протекает быстро в первые

30 сек к максимуму адаптации через 50 – 60 сек. Если человек

выходит из темной комнаты в ярко освещенную, то возникает

временное ослепление, которое быстро исчезает.

Известны три физиологических регулятора светочувстви-

тельности сетчатки:

Первый – вследствие изменения размеров зрачка количество

света регулируется с умеренной скоростью (примерно за 1 с.).

Второй значительно быстрее (в пределах нескольких мил-

лисекунд) и эффективнее, за счет изменения активности нервнх

элементов сетчатки. При этом светочувствительность сетчатки

изменяется в тысячу раз.

Третий – весьма медленно (на протяжении десятков минут),

но в 100000000 раз увеличивает светочувствительность за счет из-

менения концентрации светочувствительных пигментов в рецеп-

торах и пигментном эпителии сетчатки.

При нарушении световой адаптации человек в сумерках ви-

дит лучше, чем на свету.

Световую адаптацию исследуют крайне редко и по специ-

альным показаниям.

Темновая адаптация – приспособление органа зрения к усло-

виям пониженного освещения. Она наблюдается при переходе из свет-

86

лого помещения в затемненное.

Темновая адаптация происходит довольно медленно с дости-

жением максимума световой чувствительности в течение первых

30 – 45 мин., при этом светочувствительность повышается в 8 – 10

тысяч раз и более. Известно, что световая чувствительность нара-

стает тем скорее, чем менее до этого глаз был адаптирован к свету.

Расстройство темновой адаптации приводит к потере ори-

ентации в условиях сумеречного освещения. Подобное состоя-

ние называется гемералопией или куриной слепотой.

Симптоматическая гемералопия встречается при пигмент-

ной дегенерации сетчатки, отслойке сетчатки, воспалительных

процессах сетчатки и зрительного нерва, патологии сосудистой

оболочки, глаукоме, близорукости и др.

Функциональная гемералопия возникает при недостатке или

отсутствии витаминов А, В2 , С.

Гемералопия иногда бывает наиболее ранним симптомом

заболевания нейрозрительного аппарата. Гемералопия также

возникает вследствие авитаминоза или гиповитаминоза витами-

на А. Изредка встречается врожденная гемералопия.

Темновая адаптация определяется адаптометрами, которые

основаны на количественном учете восприятия интенсивности

светового раздражения.

Отечественный адаптомер Е.М. Белостоцкого (АДМ) позволяет

определять световую чувствительность глаза во время длительного (60

мин.) пребывания в темноте, исследовать чувствительность центра и

периферии сетчатки в короткое время (3 – 4 мин.), а также определять

чувствительность темноадаптированного глаза к яркому свету.

5. Бинокулярное зрение.

Бинокулярное зрение - это зрение двумя глазами, при усло-

вии, что изображение, падающее на макулярную область в коре

головного мозга, сливается в единый корковый образ.

С помощью этой функции человек воспринимает объем и

рельеф предметов, определяет их расположение в пространстве и

степень удаленности.

Бинокулярное восприятие развивается позднее других функций.

У новорожденных нет сочетанных движений глаз, они появляются

87

лишь через 2 – 3 недели, однако бинокулярного зрения еще нет. Его

развитие начинается с появлением бинокулярной фиксации на 3 – 4

месяце жизни ребенка, считается сформированным к 3-4 годам и окон-

чательно устанавливается к 6-7 годам. Таким образом, дошкольный

возраст наиболее опасен для развития нарушения бинокулярного зре-

ния (формирования косоглазия). В более старшем возрасте биноку-

лярное зрение совершенствуется в процессе накопления жизненного

опыта.

Нормальное бинокулярное зрение предполагает согласован-

ную работу глазных мышц и достаточно высокую остроту зре-

ния на обоих глазах.

Условия для формирования нормального бинокулярного

зрения следующие:

г хороший оптический аппарат (прозрачная среда, лучи све-

та должны собираться на сетчатке);

г хороший световоспринимающий аппарат;

г хороший мышечный аппарат.

При взгляде вдаль происходит дивергенция (разведение

зрительных осей), а при взгляде вблизи - конвергенция (сведение

зрительных осей). При переводе взгляда на ближние предметы и

наоборот кора головного мозга подавляет физиологическое дво-

ение.

Всякое расстройство бинокулярного зрения ведет к содру-

жественному косоглазию. Оно чаще развивается в детском воз-

расте, при этом движение глаз сохраняется в полном объеме.

При бинокулярном зрении используются следующие меха-

низмы:

жизненный опыт - знание величин предметов;

линейная перспектива - чем дальше предмет, тем он меньше;

воздушная перспектива - чем дальше предмет, тем больше

слой воздуха - нечеткие контуры;

угловая скорость - монокулярный параллакс - например,

при езде в машине близлежащие предметы проносятся быстро,

дальние – медленно;

распределение света и тени - выпуклые части более светлые;

при переводе взгляда кора «вычисляет» расстояние.

88

При бинокулярном зрении можно выделить так называемый

ведущий, или превалирующий, глаз. Феномен ведущего глаза –

проявление функциональной асимметрии, присущей в той или

иной мере всем парным анализаторам. Зрительная линия веду-

щего глаза первой направляется на объект фиксации, в нем рань-

ше включается механизм аккомодации, при разделении полей

зрения он обеспечивает более отчетливое видение предмета.

Подвижность глазных яблок определяют (путем перемеще-

ния перед глазами больного фиксационного объекта в восьми на-

правлениях). С помощью офтальмоскопа с введенным в его систе-

му фиксационным объектом исследуют зрительную фиксацию по-

раженного глаза. В здоровом глазу объект фиксируется в централь-

ной ямке, при косоглазии — на другом участке сетчатки.

Определяют также величину отклонения косящего глаза (угол

косоглазия). Его измеряют с помощью зеркального офтальмоско-

па по положению светового рефлекса на роговице косящего глаза

(метод Гиршберга). Если рефлекс от офтальмоскопа располагает-

ся по краю зрачка, угол косоглазия равен 15°, если на середине

радужки – 25 – 30°, на лимбе – 45°, за лимбом – 60° и более.

Приборы для определения бинокулярного зрения основаны

на разделении полей зрения обоих глаз. Наличие раздельных

объектов позволяет дифференцировать монокулярные восприя-

тия и судить о том, принимают ли участие в акте зрения оба гла-

за или зрительное впечатление одного из них тормозятся, подав-

ляются.

В исследовании используют цветовой прибор, принцип дей-

ствия которого основан на разделении полей зрения обоих глаз с

помощью цветовых фильтров. Круглые светофильтры вставле-

ны в переднюю крышку прибора, освещаемую сзади электричес-

кой лампочкой.

При этом правый глаз, перед которым ставят красное стек-

ло, видит только красный и белый объекты, а левый глаз (с зеле-

ным стеклом) – только зеленый и белый.

При рассматривании цветных отверстий прибора через крас-

но-зеленые очки обследуемый с нормальным бинокулярным зрени-

89

ем видят 4 кружка: красный – справа, два зеленых – по вертикали

слева и средний кружок как бы состоящий из красного (правый глаз)

и зеленого (левый) цвета (рис. 1а, 1б). При наличии выраженного

ведущего глаза средний кружок окрашивается в цвет стекла, постав-

ленного перед этим глазом. При монокулярном зрении видны либо

два, либо три кружка, различаемые только одним глазом (рис. 2а,

2б), при одновременном зрении – пять кружков (рис. 3).

Рис. 1а, 1б, 2а, 2б, 3.

90

window.edu.ru

При одержании страдают, в первую очередь, именно лучшие качества психики человека.Однако поражение, паралич Высших энергетических центров, который имеет место при одержании, напрямую отражается на физиологической функции органов, которые подлежат этим центрам.

Естественно, соответсувующие изменения, которые не могут не затрагивать функции органов, просто обязаны возникнуть на их проекции на радужке глаз.

Нередко одержимые, при обращении к врачам, ставят их в тупик необычными течениями заболевания, либо необычной реакцией на проводимые лечебные мероприятия, которые плохо вписываются в общепринятые медицинские каноны.

Каким бы высококвалифицированным не был специалист, он бессилен остановить процесс разложения, который происходит в организме одержимого или "живого мертвеца". Если врач не обладает нужными знаниями и не умеет определить качество пациента, которому он оказывает помощь - тогда неизбежны нерациональные растраты сил, здоровья, психической энергии самого врача, что для него совершенно нежелательно. Так как видимая отдача от такой работы будет, в лучшем случае, самая минимальная, но и она несоизмерима с нежелательностью контакта (особенно прямого) с такими людьми.

Какие бы программы, материальные и человеческие ресурсы не включались в работу по оздоровлению населения, они бессильны по-настоящему улучшить состояние здравоохранения до тех пор, пока не будет осознана истинная причина колоссального нездоровья человечества - его духовное разложение.

Знать о том, что в настоящее время бушует эпидемия одержания, уметь определять одержимых и, как следствие одержания, "живых мертвецов" - является просто жизненной необходимостью для каждого, а для врачей - тем более. Потому что именно врачи, в силу своей профессии непосредственно наблюдая изменения, происходящие с организмом человека всвязи с одержанием или замещением, должны поднять этот вопрос на государственный уровень.

"Сердце", пар. 219. "... Не отступать, но одержимых теснить дружно. Если шутка допустима, можно назвать эту фазу сражения битвою с одержанием. Поистине, темные пробуют усилить себя одержанием. Но такая метода не может длиться долго, ибо именно одержанием они разлагают самих себя. Ведь знаете, как одержание постепенно разрушает организм, неминуем паралич некоторых нервных центров. Потому так много полезного могут делать врачи, устремив внимание на одержание. Спросите врача Л., не замечал ли он в глазах одержимых некоторые особенности? Ведь по глазам можно судить о двойственном существовании. Когда он ответит, скажу Мои поправки. Но не Имею в виду только поверхностное явление вроде мутного или бегающего взгляда, нужно подметить и другие признаки. Можно отметить также признаки походки, голоса и даже изменение в весе. Не спрашивайте об этом психиатров, ибо они имеют закостенелые заключения, но врачи типа Л. могут подметить непреднамеренно. Между тем, как нужны эти наблюдения сейчас, когда одержание становится повальным заболеванием! Тучи сметливых духов чуют слабость сердец людей и устремляются яростно к завладению земным запахом".

В предлагаемой работе описываются некоторые признаки одержания, либо признаки "ж.м.", которые наблюдались офтальмологом с применением методов иридодиагностики.

Наблюдения особенностей глаз одержимых и живых мертвецов и их детальное обследование проводилось врачом-офтальмологом в специализированном кабинете, оснащенном необходимым оборудованием, в условиях государственной поликлиники.

Врач владеет умением распознавать данные категории человеческих представителей. В своей работе, помимо специальных профессиональных наработок офтальмолога, руководствовался навыками иридодиагноста и знаниями из Учения Живая Этика (Агни Йога).

Пациентов с одержанием или ж.м. врач определял при первичном осмотре визуально, по совокупности внешних признаков, характерного запаха, как правило - очень ощутимого в присутствии таких людей, а так же используя свою интуицию (чувствознание) именно в плане определения присутствия одержателя в ауре пациента.

После этого детально собирался анамнез, выяснялся (по возможности) момент возникновения одержания (для понимания длительности этого состояния у конкретного пациента) - пациенты подробно опрашивались, выяснялись особенности самочувствия или необычные состояния, стрессовые ситуации в жизни пациента, характерные при наступлении одержания и завершении формирования живого мертвеца. Затем следовало непосредственно тщательное исследование глаз при помощи зеркального офтальмоскопа (ручного электрического офтальмоскопа) и щелевой лампы. Определялись поля зрения на периметре, цветоощущение с помощью полихроматических таблиц для исследования цветоощущения Рабкина Е.Б. и пороговых таблиц для исследования цветового зрения Юстовой Е.Н.

Признаки одержания или критического состояния организма при исходе Высшей сущности, при изложении своих жалоб и наблюдений над собственным смочувствием самими пациентами, соответствовали тем признакам, что описаны в предыдущих статьях на сайте - книга вторая, "Одержание - борьба и победа", которые предлагались как критерии определения присутствия одержателя в микрокосме человека, либо особенного состояния при синдроме острого замещения (СОЗ).

Нижеопубликованные материалы, разумеется, не являются бесспорными. Возможности врача, собравшего эти наблюдения, который рассматривал признаки одержимости в рамках своей специальности, никоим образом не заменяют собою возможности целых групп независимых, подготовленных исследователей данного явления, которым в будущем еще предстоит серьезно разрабатывать критерии диагностики состояния одержания и "живого мертвеца". В том числе - отрабатывать научно обоснованные, приборные методы диагностики - фотографирование ауры, диагностику по пульсу, голосу, состоянию секреций организма...

Описания в данной работе будут представлены от первого лица.

***

www.odkk.ruИсследование цветового зрения по полихроматическим таблицам Е. Б. Рабкина и

пороговым таблицам Е. Н. Юстовой

Методика исследования

1. Исследуемый сидит спиной к источнику освещения (окну или лампам дневного света) Уровень освещенности должен быть в пределах 500-1000 лк.

2. Таблицы предъявляют с расстояния I метра, на уровне глаз исследуемого, располагая их вертикально

3. Длительность экспозиции каждого теста таблицы 3-5 секунд, но не более 10 секунд. Если

исследуемый пользуется очками, то он должен рассматривать таблицы в очках

4. Для выявления врожденной патологии исследование проводят бинокулярно; для выявления приобретенной патологии исследуют поочередно правый и левый глаз.

Оценку результатов исследования по полихроматическим таблицам Е. Б. Рабкина проводят в следующей последовательности.

1. Все таблицы (27) основной серии названы правильно - у исследуемого нормальная

трихромазия.

2. Неправильно названы таблицы в количестве от 1 до 12 аномальная трихромазия.

3. Неправильно названы более 12 таблиц - дихромазия

4. Для точного определения вида и степени цветоаномалии результаты исследования по

каждому тесту регистрируют и согласуют с указаниями, имеющимися в приложении к таблицам

Е. Б. Рабкина. Пациента направляют к офтальмологу

Оценку результатов исследования цветового зрения по пороговым таблицам Е. Н Юстовой

проводят в следующей последовательности.

1. Тесты № 1, 5 и 9 (при трехкратном повторе) четко распознаются - у исследуемою

нормальная трихромазия

2. Не распознан хотя бы один из трех тестов, указанных в п. 1,- у пациента цветослабость.

Для уточнения диагноза продолжают предъявление остальных таблиц.

3. Необходимо помнить, что первая группа тестов (№ 1-4) предназначена для выявления

протодефицита I, II и III степени и протанопии, вторая группа (№ 5-8) - для обнаружения

дейтеродефицита I, II и III степени и дейтеранопии, третья группа (№ 9-11) - для выявления

тритодефицита I, II и III степени. Тест № 12 является контрольным.

Контрольные тесты – цветовой и полутоновый

Определение поля зрения ориентировочным методом

Методика исследования

1. Врач и исследуемый сидят друг против друга на расстоянии 50-60 см.

2. Исследуемый закрывает ладонью левый глаз, а врач закрывает свой правый глаз.

Открытым правым глазом пациент фиксирует находящийся против него левый открытый глаз

врача

3. Объект (слегка шевелящиеся пальцы врача) двигают от периферии к центру на середине

расстояния между врачом и пациентом, а при определении височной границы поля зрения

объект предъявляют сбоку, со стороны исследуемого глаза, из-за головы больного. Объект

двигают до точки фиксации сверху, снизу, с височной и носовой сторон, а также в

промежуточных радиусах.

При оценке результатов исследования необходимо учитывать, что эталоном является поле

зрения врача (оно не должно иметь патологических изменений). Поле зрения пациента считают

нормальным, если врач и пациент одновременно замечают появление объекта и видят его во

всех участках поля зрения

В случае, если пациент заметил появление объекта в каком-то радиусе позже врача, то поле

зрения оценивают как суженное с соответствующей стороны. Если в поле зрения больного

объем исчезает на каком-то участке, то имеется скотома

Исследование бинокулярного зрения

Опыт Соколова

Методика исследования

1. Правой рукой пациент держит перед правым глазом свернутый в трубку лист бумаги.

2. Ребро ладони левой руки исследуемый располагает на боковой поверхности конца трубки.

3. Оба глаза пациента открыты.

Оценку результатов исследования проводят следующим образом.

При бинокулярном зрении пациент видит «дыру» в ладони, сквозь которую видна та же

картина, что и через трубку. При монокулярном зрении «дыра» в ладони отсутствует

Определение объема движения глазных яблок. Нарушения подвижности главного яблока,

несмотря на то, что их относят к патологии глаза, чаще бывают следствием заболеваний

центральной нервной системы, придаточных пазух носа, а также других органов и систем.

Поэтому владение методикой определения подвижности глаз может также пригодиться

невропатологу, отоларингологу, а также врачам других специальностей

Проводят бинокулярное и монокулярное исследования объема движений глазных яблок. По

просьбе врача пациент смотрит в разные стороны или следит за движением пальца врача,

который перемещается из центрального положения вправо, влево, вверх и вниз. При этом врач

наблюдает, до какого предела доходит глазное яблоко во время исследования, а также за

симметричностью движении глаз.

В норме при взгляде пациента кнаружи лимб доходит до наружной спайки век, при взгляде

кнутри - до слезного мясца, при взгляде вниз нижнее веко закрывает больше половины

роговицы, при взгляде вверх роговица заходит за край верхнего века приблизительно на 2 мм

Исследование слезных органов

Для исследования слезопродукции используют следующие 2 пробы.

1. Проба Ширмера (Schirmer)- определение общей слезопродукции (рефлекторной и

физиологической). Полоску фильтровальной бумаги длиной 35 мм и шириной 5 мм одним

предварительно загнутым концом (около 5 мм) без анестезии вставляют за нижнее веко

исследуемого. Через 5 мин полоску удаляют. Линейкой измеряют длину участка полоски,

смоченного слезой, начиная от места сгиба бумаги. В норме слезой смачивается участок

полоски длиной более 15 мм.

2. Тест Джонса (Jones) - определение физиологической слезопродукции. Пробу проводят

после инсталляционной анестезии и тщательного высушивания конъюнктивальной полости с

помощью марлевого тампона. Далее действуют по методике, описанной в п. 1. У здоровых

людей полоска фильтровальной бумаги смачивается слезой на протяжении более 10 мм. Эту

пробу называют также пробой Ширмера-2.

Определение стабильности слезной пленки выполняют с помощью пробы Норна (Norn).

Пациенту в конъюнктивальный мешок закапывают 1 % раствор флюоресцеина. Осмотр

роговицы проводят в синем свете. Отмечают первый «разрыв» слезной пленки в виде черной

щели или дыры. В норме первый «разрыв» наблюдается не ранее чем через 10 секунд от начала

исследования

Измерение внутриглазного давления

Ориентировочное (пальпаторное) определение внутриглазного давления

Ориентировочный уровень внутриглазного давления (ВГД) можно получить с помощью

пальпаторного метода. При измерении ВГД этим методом больной смотрит вниз, врач

фиксирует III, IV и V пальцы обеих рук на лбу и виске пациента, а указательные пальцы

располагает на верхнем веке, выше верхнего края хряща. Затем поочередно каждым

указательным пальцем врач несколько раз выполняет легкие надавливающие движения на

глазное яблоко через веки, при этом тактильные ощущения врача зависят от величины ВГД. Чем

выше ВГД, тем глазное яблоко плотнее и тем меньше его стенки смещаются под пальцами. Для

сравнительной оценки величины ВГД аналогичную процедуру повторяют на здоровом глазу.

Врач должен уметь выделять как минимум 5 следующих градаций тургора глазного яблока

(Джалиашвили О. А., Горбань А. И., 1999).

1. Стенка глаза проминается даже при легком надавливании пальцами - значит, у пациента

нормальный тургор глаза. Аналогичные тактильные ощущения врач получает при пальпации

собственного глаза. Краткая запись: TN (где Т - сокращение от латинского слова tensio -

давление).

2. Глазное яблоко проминается под пальцами, но для этого врач прикладывает большее

усилие - значит, ВГД повышено (Т+).

3. Сопротивление пальцам резко увеличено. Тактильные ощущения врача аналогичны

ощущению, которое возникает при пальпации лобной кости через слои мягких тканей. Глазное

яблоко почти не проминается под пальцем - значит, ВГД резко повышено

(Т+++).

4. Глазное яблоко на ощупь мягче, чем нормальное, следовательно, ВГД понижено (Т-).

5. При пальпации вообще не ощущается какого-либо сопротивления стенки глазного яблока

(как при надавливании на собственную щеку), следовательно, ВГД резко снижено (Т- - - )

Исследование центрального и периферического полей зрения.

поле зрения — (поле зрения) пространство, видимое глазом при фиксированном направлении взора и неподвижности головы. Его средняя величина составляет: вверх 55 градусов, вниз 60, кнаружи 90, внутрь 60 градусов (для ахроматического стимула, для … Большая психологическая энциклопедия

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ — представляет собой пространство, все точки которого одновременно видны при неподвижном взгляде. При монокулярной фиксации изображение фиксируемого объекта получается в области желтого пятна, изображения же предметов, расположенных на нек ром … Большая медицинская энциклопедия

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ — оптической системы, часть пространства (или плоскости), изображаемая оптич. .системой. П. з. определяется контурами оптич. деталей (такими, как оправы линз, призм), диафрагмами и т. п., к рые ограничивают световые пучки. Величина П. з. … Физическая энциклопедия

Поле Зрения — пространство, видимое глазом при фиксированном взоре и неподвижной голове. Средняя величина поля зрения составляет: вверх 55 градусов, вниз 60, снаружи 90, внутрь 60 (для ахроматического стимула, для хроматического меньше). Наименьший размер поля … Психологический словарь

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ — оптической системы часть пространства (или плоскости), изображаемая этой системой … Большой Энциклопедический словарь

Поле зрения — ПОЛЕ, я, мн. я, ей, ср. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

поле зрения — сущ., кол во синонимов: 2 • круг внимания (1) • круг забот (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 … Словарь синонимов

Поле зрения — I Поле зрения пространство, одновременно воспринимаемое глазом при неподвижном взоре и фиксированном положении головы. Оно имеет определенные границы, соответствующие переходу оптически деятельной части сетчатки в оптически слепую. П. з. … Медицинская энциклопедия

Поле зрения — У этого термина существуют и другие значения, см. Поле зрения объектива. Поле зрения угловое пространство, видимое глазом при фиксированном взгляде и неподвижной голове. Среднестатистический человек имеет поле зрения : 55° вверх, 60° вниз, … Википедия

ПОЛЕ ЗРЕНИЯ — (visualfield) пространство перед глазом, которое целиком воспринимается неподвижным глазом. Если открыть оба глаза и смотреть прямо вперед, то можно увидеть хорошо освещенные предметы, помещенные в каком либо месте перед глазами, несмотря на то, … Толковый словарь по медицине

поле зрения — [field of vision (view)] часть пространства (плоскости), изображенная оптической системой. Величина поля зрения определяется входящими в систему деталями (оправами линз, призм и зеркал, диафрагмами и пр.), которые ограничивают пучок лучей света. … Энциклопедический словарь по металлургии

dic.academic.ruПериметрия - это метод определения поля зрения. Периферическое зрение значительно объемнее центрального, поэтому его сложнее оценить количественно. Вследствие субъективной природы ответов пациента делают попытки стандартизировать многие аспекты тестирования для максимального устранения переменных величин. Несмотря на это, при интерпретировании дефектов ПЗ необходимо принимать в расчет надежность ответов больного.

Цель исследования ПЗ заключается в определении наружных границ зрительного восприятия периферической сетчаткой, а также различных качеств зрения в этой области. Интерпретация данных ПЗ важна в диагностике заболеваний, локализации их в зрительных путях между сетчаткой и затылочной корой мозга, регистрации прогрессирования, стабильности или ремиссии заболеваний. Поэтому необходимы повторные исследования поля зрения с диагностической целью и для оценки эффектов терапии.

Поле зрения чаще исследуется четырьмя методами: конфронтацией, периметрией, на сетке Амслера и на тангенциальном экране.

Ориентировочную скрининговую оценку поля зрения можно провести простым и общедоступным контрольным (конфронтационным) методом исследования.

Для этой формы проверки ПЗ не требуется специальных инструментов. Этот метод позволяет приблизительно определить ПЗ больного. При его выполнении сравнивают нормальное поле зрения врача с полем зрения пациента. Врач усаживает больного напротив себя спиной к свету на расстоянии 1,0 м. Лица больного и врача располагаются на одном уровне. Отдельно исследуют поле зрения каждого глаза. Для этого ладонью закрывают разноименные глаза, например левый глаз пациента и правый глаз исследователя, затем, наоборот, правый глаз больного и левый глаз врача. Поскольку врач и больной смотрят друг другу в глаза, любое нарушение фиксации легко выявляется.

В качестве мишени можно использовать небольшой объект, например карандаш, или более крупный, обычно один, два или четыре пальца (больной должен идентифицировать число пальцев при фиксированном прямо взоре) или всю кисть руки. Мишень располагают на середине расстояния между больным и врачом. Исследователь вначале помещает мишень вне границ ПЗ в любом из меридианов, т.е. вне видимости тест-объекта для пациента и врача. Затем исследователь медленно и плавно от периферии к центру с разных сторон перемещает кисть руки, слегка шевеля пальцами. Больной должен указать момент, когда он замечает появление в поле зрения руки врача. Врач сравнивает это с моментом, когда он сам замечает объект. Исследование проводят в 8 равнорасположенных меридианах на 360°, либо врач показывает мишень в одном из четырех квадрантов периферического поля зрения.

При тщательном исследовании могут быть выявлены слепое пятно и фокальные скотомы. Этим методом выявляют значительные сужения границ и грубые дефекты в поле зрения. Тест может выявить значительные изменения в поле зрения, связанные с заболеваниями глаз, такими как хориоретинит, отслойка сетчатки; аномалиями зрительного нерва, например при далеко зашедшей глаукоме, или внутричерепными заболеваниями, такими как опухоль мозга, ишемическое повреждение или кровоизлияние в него.

Могут встречаться тонкие (неуловимые) формы правосторонней или левосторонней гемианопсии, которые выявляются при одновременном предоставлении мишеней с обеих сторон по средней линии. Для выполнения такого одновременного конфронтаиионного тестирования исследователь держит обе руки на периферии с каждой стороны. Больной должен определить, с какой стороны (справа, слева или с обеих) исследователь периодически покачивает пальцами. Удивительно, но больной с небольшой левосторонней гемианопсией еще может определить пальцы одной руки с левой стороны и не способен увидеть их (слева), когда исследователь одновременно покачивает пальцами обеих рук с двух сторон. Эти данные указывают на частичное или относительное невнимание к левой стороне, когда обе стороны равно и одновременно стимулируются.

Точное определение границ поля зрения проводят инструментальными методами. К ним относятся кампиметрия - метод исследования поля зрения на плоской поверхности и периметрия - метод исследования поля зрения на вогнутой сферической поверхности.

Кампиметрия в настоящее время имеет ограниченное применение, ее используют для выявления патологии центральных участков поля зрения в пределах 30-40° от центра.

Периметры имеют вид дуги или полусферы. Наиболее простым является настольный периметр Ферстера. Это дуга в 180°, покрытая изнутри черной матовой краской, имеющая на наружной поверхности деления на градусы - от 0° в центре до 90° на периферии.

Для исследования применяют белые или цветные объекты из бумаги, закрепленные на концах длинных стержней. Кружки из бумаги имеют различный диаметр. Для определения наружных границ поля зрения пользуются белым объектом d = 3 мм, для измерения дефектов внутри поля зрения используют белый объект d = 1 мм. Цветные объекты имеют d = 5 мм.

Каждый глаз тестируется отдельно. Наибольшая чувствительность отмечается в фовеа и она представлена наибольшей остротой зрения центральной фиксации. Острота зрения быстро снижается по мере движения объекта от центра желтого пятна. В центральной зоне сетчатки расположено 66% рецептивных полей всех ганглиозных клеток, связанных с большей частью (83%) зрительной коры. Цветные объекты представляют меньшие стимулы для сетчатки, чем белые. Следовательно, объект должен быть слишком мал, чтобы его определяли рецепторы периферии сетчатки, но достаточным для исследования центрального поля зрения в 10-15° от фовеальной фиксации.

Качественная (квалитативная) периметрия - это метод определения дефекта ПЗ и первая скрининговая фаза обследования при подозрении на глаукому.

В проекционных периметрах на дугу или внутреннюю поверхность полушарового периметра (сферопериметра) проецируется световое пятно. Можно использовать тест-объекты различной величины, яркости и цвета. По мере уменьшения размеров объекта зона, в которой он может восприниматься, сокращается, так что при их регистрации на тестовом бланке получаются все уменьшающиеся окружности, называемые изоптерами. Изоптеры, следовательно, напоминают контурные линии на карте, включающие зону, в которой различим объект определенного размера.

Это позволяет проводить количественную (квантитативную) периметрию. При этом используют два объекта разных размеров, но количество отраженного света от них одинаковое. Такая методика позволяет проводить раннюю диагностику заболеваний, при которых изменяется поле зрения.

Различают кинетическую и статическую периметрию.

Наибольшее распространение получила динамическая (кинетическая) периметрия, при которой тестируемый объект плавно или ступенчато перемещается в пространстве по поверхности периметра от периферии до центра по радиусам окружности или наоборот. Границу видения определяют в момент появления объекта в поле зрения либо используют критерий его исчезновения.

Для точного исследования ПЗ необходимо специальное оборудование, такое как периметр Гольдмана. Периметрия, проводимая на нем, - это кинетическое тестирование. Пациент определяет появление двигающегося постоянного надпорогового тестового объекта из зоны неразличения в поле зрения. Минимальный объект I имеет площадь 0,25 кв мм, максимальный V объект - 9,8 мм2. Освещенность варьирует от 32 до 1000 апостильбов.

Независимо от того, с помощью какой модели периметра исследуется поле зрения, необходимо придерживаться следующих правил:

Результаты исследования поля зрения заносят на стандартные бланки. На них обозначены нормальные границы поля зрения для каждого глаза. Для регистрации результатов периметрии разработаны различные схемы. Чаще используются схемы в виде пары округлых фигур с 10 концентрическими окружностями: две первые на расстоянии 5-10° от центра и далее через каждые 10°. Окружность пересечена 12 меридианами с угловыми интервалами в 15°. В височных половинах полей зрения в 15° от центра на горизонтальном меридиане обозначаются физиологические скотомы соответственно проекции диска зрительного нерва. Иногда на схемах отмечают границы усредненного нормального поля зрения и, очертив границы по результатам кинетической периметрии, заштриховывают те участки поля зрения, которые у пациента оказались "выпавшими", т. е. с отсутствующей или сниженной световой чувствительностью.

Сужения полей зрения, или скотомы, выявленные у пациента, заштриховывают.

Сейчас все шире внедряется статическая (без движения) периметрия - исследование поля зрения с помощью неподвижных тестовых объектов, появляющихся в различных участках поля зрения, величина и яркость которых меняется. Момент различения светового пятна пациентом фиксируется прибором. Таким образом определяется световая чувствительность различных отделов сетчатки.

При исследовании поля зрения необходимо знание некоторых параметров: освещенность - это интенсивность или "яркость" светового стимула; апостильб (asb) - единица освещенности; децибел (dbl) - неспецифическая единица освещенности, основанная на логарифмической шкале.

Т. Бирич, Л. Марченко, А. Чекина

Исследование периферического поля зрения, периметрия статья из раздела Офтальмология

Дополнительная информация:

Исследования в проходящем свете.

Проходящим светом исследуют прозрачные среды глаза: роговицу, влагу передней камеры, хрусталик, стекловидное тело. Однако в связи с тем что роговица и передняя камера доступны исследованию при боковом освещении, проходящий свет используют в основном для исследования хрусталика и стекловидного тела.

Исследование проводят в темной комнате. Источник света находится слева и сзади от больного на уровне его глаз. Врач, сидящий напротив больного, держит в правой руке офтальмоскоп, приставляет его к своему правому глазу и зеркальцем направляет пучок света в глаз обследуемого, у которого лучше предварительно расширить зрачок. Пучок света, пройдя через прозрачные среды глаза, отразится от глазного дна. Часть отраженных лучей через отверстие офтальмоскопа попадает в глаз врача; зрачок больного при этом "загорается" красным светом. Свечение зрачка основано на законе сопряженных фокусов. Красный цвет обусловливают сосудистая оболочка, наполненная кровью, и пигментный слой сетчатки.

Если на пути светового пучка, отраженного от глаза обследуемого, встретятся помутнения, то в зависимости от формы и плотности они задержат часть лучей и на красном фоне зрачка появятся либо темные пятна, либо полосы и диффузные затемнения. При отсутствии помутнений в роговице и передней камере, что легко установить при боковом освещении, возникающие тени будут обусловливаться помутнениями хрусталика или стекловидного тела. Помутнения в хрусталике неподвижны, при движении глазного яблока они смешаются вместе с ним. Помутнения стекловидного тела нефиксированны, при движении глазного яблока (даже незначительном) они плывут на фоне красного свечения зрачка, то появляясь, то исчезая.

Исследование проходящим светом позволяет определить глубину помутнения в глазу по параллаксу, т. е. кажущемся смещением помутнений относительно какой-нибудь точки. В глазу удобно ориентироваться по центральной зоне зрачка. Если помутнение расположено впереди плоскости зрачка (например, в роговице), то при смещении глаза помутнение сместится в ту же сторону. При локализации помутнения в передних слоях хрусталика оно при смещении глаза остается неподвижным, так как находится в одной плоскости с плоскостью зрачка. Помутнения, локализованные в глубоких отделах хрусталика и в стекловидном теле, при движении глаза будут смещаться в противоположную сторону. Чем глубже расположено помутнение, тем больше будет амплитуда этих смещений.

A. Бoчкapeвa и др.

Следующие статьи

- Межклеточное вещество. меланоз (меланопатия). Меланома глаза, его придатков и орбиты.

- Роговая оболочка. Роговица. Родовая травма роговицы.

- Методология и концепция исcледования. . Методы измерения на глазном дне. Методы исследования.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

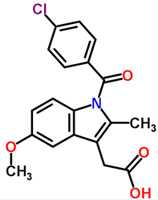

Индометацин

Индометацин  Как лечат глаза в Израиле

Как лечат глаза в Израиле  Сколько стоит операция катаракта глаза в москве

Сколько стоит операция катаракта глаза в москве