Развитие зрительного нерва

Развитие зрительного нерва.

В зависимости от формы атрофии зрительного нерва будут проявляться и симптомы. При первичной атрофии, являющейся полностью самостоятельным заболеванием, проявляются четкие границы диска, имеющие бледный цвет. В это же время происходит серьезное нарушение в естественном углублении (экскавации) диска. В случае развития первичной дистрофии зрительного нерва диск начинает приобретать форму небольшого блюдца, которое имеет суженные артериальные сосуды сетчатки.

Вторичная форма заболевания проявляется такими симптомами, как появление нечеткости границ диска, начинается расширение сосудов, также происходит выбухание (проминирование) центральной части диска. Но в то же время, необходимо учитывать еще и тот факт, если вторичная атрофия зрительного нерва находится на поздней стадии развития, могут и вовсе не появляться никакие симптомы – диск уплощается, происходит сглаживание границ диска, сосуды постепенно сужаются.

Если же атрофия зрительного нерва имеет наследственный характер (к примеру, при заболевании Лебера), может проявляться ретробульбарными невритами. Это название получило воспаление определенного участка зрительного нерва, расположенного непосредственно за глазным яблоком. При этом происходит постепенное снижение уровня остроты зрения, а во время движения глазами у больного появляются довольно неприятные болезненные симптомы.

В том случае, если данное заболевание начало развиваться в результате профузного кровотечения (желудочно-кишечного либо маточного), тогда главными симптомами его образования будет довольно резкое сужение сосудов сетчатки, из поля зрения начнет выпадать его нижний участок.

В зависимости от локализации повреждения зрительного диска, при получении травмы или при сдавлении опухолью, и будет определяться симптомы данного заболевания. Довольно часто, даже при условии получения довольно серьезных травм глаза, у больного наблюдается постепенное понижение уровня остроты зрения.

При образовании частичной атрофии зрительного нерва, главными характеристиками данного явления будет образование минимальных органических и функциональных изменений. При частичной атрофии зрительного нерва, произошедший деструктивный процесс только начался, в результате чего пострадала определенная часть зрительного нерва и этот процесс остановился. В случае образования этого вида заболевания, у больного могут проявляться довольно разнообразные признаки, при этом они будут отличаться и различной степенью выраженности. К примеру, может проявиться сужение поля зрения, достигая туннельного синдрома, наблюдается снижение качества зрения, могут появиться слепые пятна и многое другое.

Не зависимо от вида данного заболевания, необходимо, в обязательном порядке, незамедлительно обращаться за помощью к врачу при появлении первых неприятных симптомов, чтобы было начато своевременное лечение, и конечно, для предотвращения дальнейшего развития заболевания.

nebolet.comНеврит зрительного нерва – это определенный воспалительный процесс, в результате развития которого наблюдается резкое снижение зрительной функции. Сегодня врачи различают ровно два вида неврита – это сам неврит, а также ретробульбарный неврит.

При простом неврите происходит поражение и диска зрительного нерва. А в случае образования ретробульбарного типа неврита, образуется непосредственно за глазным яблоком локализация воспалительного процесса. В этом случае может пострадать и аксиальный пучок нервных волокон.

На сегодняшний день ученые так и не смогли изучить механизм развития данного заболевания, однако, удалось установить, что чаще всего его образование сопровождается определенными аутоиммунными заболеваниями.

Спровоцировать начало развития данного глазного заболевания может рассеянный склероз, при котором происходит поражение миелина, покрывающего нервные клетки не только головного, но и спинного мозга. Начинается и повреждение его иммунной системы. Люди, которые страдают от неврита зрительного нерва, находятся в зоне риска – с течением времени может начаться и развитие рассеянного склероза.

Также в зоне риска будут находиться и те люди, у которых были обнаружены основные симптомы повреждения головного мозга. Пациенты, у которых был диагностирован неврит зрительного нерва, а также есть определенные поражения головного мозга, значительно чаще будут страдать от рассеянного склероза.

Привести к началу развития неврита может и такое аутоиммунное заболевание, как оптическийнейромиелит. Это может произойти потому, что данное заболевание будет сопровождаться воспалением спинного мозга, а также самого зрительного нерва. Однако, в отличие от рассеянного склероза, при зрительномнейромиелите не будет происходить поражения и клеток головного мозга. В случае наличия данного недуга будут более яркими основные симптомы заболевания, чем при наличии рассеянного склероза.

Также вызвать начало воспаления зрительного нерва способны и следующие аутоиммунные заболевания системная красная волчанка,саркоидоз.

Стоит помнить, что провоцируется начало развития данного заболевания глаз не только такими аутоиммунными заболеваниями, но и другими факторами, оказывающие на его образование непосредственное воздействие.

К числу таких факторов могут относиться:

Стоит помнить, что спровоцировать начало образования такого заболевания могут и разнообразные механические воздействия, что вызывает появление сильного сдавливания, а также воспаления самого нерва, препятствует проведение нерву электрического импульса.

Сюда могут относиться и опухоли, сильная интоксикация всего организма, недостаточное поступление в организм питательных веществ, и многое другое. В том случае, если происходит нарушение естественного прохождения импульсов по самим нервным волокнам, начинается развитие данного заболевания глаз, что в дальнейшем приводит к полной потери зрения.

nebolet.comРазвитие зрительной системы.

Интересно отметить тот факт, что у ребенка, при рождении наблюдаются такие безусловные рефлексы, связанные со зрительной системой, такие как, прямая и содружественная реакция зрачков на свет, кратковременный рефлекс поворота глаз и головы к источнику света, попытка слежения за движущимся объектом.

При дальнейшем развитии, когда ребенок начинает расти, развиваются и такие функции, как:

1. Световая чувствительность

Самая первая и самая важная функция, - это световая чувствительность, которая появляется только после рождения. Именно свет в жизни ребенка играет основополагающую функцию, который оказывает влияние на развитие и формирование зрительной системы в целом. Важно знать о том, что свет вызывает не образ, а неадекватную защитную реакцию. Лишь к 12-14 годам световая чувствительность ребенка становится нормальной, до этого времени она постоянно развивается.

Встречаются дети, с пониженной световой чувствительностью, что объясняется недостаточной развитостью сетчатки, в результате, у детей с такой чувствительностью, в темноте зрачок расширяется медленно, на свету сужается быстрее.

2. Центральное зрение

На третьем месяце от роду, у ребенка появляется центральное зрение, которое в дальнейшем постоянно развивается, ребенок может обнаружить предмет, а также распознать. Именно в этом возрасте ребенок начинает распознавать грудь матери.

На шестом месяце, ребенок начинает реагировать на лица, которые появляются рядом с ним. Распознавать геометрические формы, ребенок может на 8-10-ом месяце. Нормальная острота зрения появляется у детей школьного возраста.

3. Цветовосприятие

Ученые офтальмологи выявили, что в период от 2 до 6 месяцев у ребенка впервые появляется способность распознавать цвета. Распознавание цветом начинается с красного цвета. В 4-5 лет ребенок уже отлично способен распознавать цвета, но цветовое зрение продолжает совершенствоваться.

4. Поле зрения

Границы поля зрения у детей дошкольного возраста примерно на 10% уже, чем у взрослых. К школьному возрасту, они достигают нормальных величин.

5. Бинокулярное зрение это способность в более точной оценке третьего пространственного измерения глубины пространства.

Как происходит это развитие. Ребенок не имеет сознательного зрения при рождении. Со временем оно начинает развиваться.

Ближайшее пространство ребенок в течении 2 месяца начинает осваивать. Именно в это время, впервые закладываются представления о том, что предметы объемны сами по себе.

Хватательный рефлекс начинается развиваться на 4 месяце от роду.

Дальнее пространство ребенок начинает осваивать после 6 месяца, когда начинает ползать, а потом ходить.

В возрасте от 2-7 лет, в пространственное восприятие ребенка вносятся значительные изменения, появляется абстрактное мышление, результатом является развитие речи.

В более старшем возрасте совершенствуется зрительная оценка пространства.

В дальнейшем в развитии зрительных ощущений ребенка, принимают участие как врожденные механизмы, выработанные и закрепившиеся, так и механизмы, приобретенные в процессе накопления жизненного опыта.

www.kyzler.ruРазвитие остроты зрения у детей.

Чтобы поставить диагноз, врач изучает передний отдел глаза, преломляющие свет среды и глазное дно. Кроме того, доктор исследует остроту зрения, преломляющую способность (близорукость, дальнозоркость или астигматизм), бинокулярное зрение, подвижность глаз, а также угол косоглазия. После этого офтальмолог вырабатывает целую стратегию действий, конечная цель которых – восстановить бинокулярное зрение. Обычно лечение включает в себя несколько этапов: плеоптику, ортоптику, пред- и послеоперационные упражнения, хирургическую операцию по показаниям и диплоптику. Поговорим об этом подробнее.

- Плеоптикой называют лечение амблиопии – снижения остроты зрения. Ее начинают с выписки очков, как правило, для постоянного ношения. Они нужны для того, чтобы на сетчатке больного глаза формировались четкие изображения и он мог работать более активно. Кроме того, иногда очки восстанавливают симметричное положение глаз и помогают им начать работать вместе.

Кроме того, плеоптика включает в себя прямую окклюзию (заклейку лучше видящего глаза), различные виды засветов («ленивый глаз» смотрит на яркий свет), занятия на специальной аппаратуре с различными зрительными нагрузками и медико-педагогические упражнения. Речь идет о занятиях с мозаикой, бусами, лепку и плетение ковриков из бумаги (размер деталей игр подбирают соответственно степени понижения зрения). Кроме того, в последнее время появились новые направления в лечении амблиопии: лазер, рефлексотерапия, электростимуляции, компьютерное лечение, методы биологической обратной связи и так далее.

- Если после принятых мер зрение улучшилось, а глаза стали фиксировать правильно, врач переходит к следующему этапу – ортоптике, то есть к развитию способности соединять два изображения в единый зрительный образ в определенных условиях. В случае, если решить проблемы с помощью ортоптики не получается, назначается операция. Ее цель – добиться правильного положения глаз. Оптимальный срок для хирургического вмешательства – 4–5 лет.

www.parents.ruЦентральное форменное, предметное зрение начинает развиваться после установления устойчивой центральной фиксации. Оно нарастает постепенно. Обычно ребенок начинает узнавать обслуживающих его лиц по их виду на 4-6-м месяцах жизни, иногда позже. Узнавание жизненно важных объектов, например груди матери, может происходить в более ранние сроки - от 2 до 3-х месяцев, о чем можно судить по рефлекторным сосательным движениям ребенка. Геометрические формы (куб, пирамида, конус, шар) дифференцируются ребенком позже - на 7-10-м месяцах жизни, а нарисованные изображения предметов - еще позже, на 2-3-м году жизни.

В большинстве случаев наличие элементарного центрального форменного зрения у детей возможно обнаружить при помощи методики условных рефлексов лишь к концу 1-го полугодия жизни. У детей моложе 4 месяцев трудно вообще получить сколько-нибудь уверенные данные об уровне их центральной остроты зрения. В 4-месячном возрасте острота зрения составляет несколько меньше 0,01, в возрасте 6 месяцев она колеблется около 0,015-0,02, достигая к концу 1-го года жизни величин от 0,1 до 0,14.

По данным одних авторов, острота зрения у детей достигает нормы (1,0) в возрасте 5 лет, по данным других, она составляет в этом возрасте лишь немногим более 0,5, достигая 1,0 лишь в возрасте около 13-15 лет.

К моменту поступления в школу, в возрасте 7 лет, лишь около половины детей имеет полную (1,0) остроту зрения, а в возрасте 14--15 лет - от 84 до 95%.

Острота зрения у детей оказывается выше в случае ее измерения при помощи изолированных букв или оптотипов и ниже при исследовании таблицами, в строках которых знаки стоят скученно (так называемые трудности разделения, трудности раздельного видения, или феномен скученности). Феномен скученности наблюдается при амблиопиях любого происхождения, в том числе при возрастной "физиологической амблиопии". Причины феномена точно не установлены.

Разными авторами устанавливаются различные сроки развития у детей цветоразличения при помощи самых разнообразных методов исследования. Пользовавшиеся порочной "методикой наименования" цветов устанавливали слишком поздние сроки наступления цветоразличения у детей - в возрасте 2-3, 6 лет и даже более поздно.

Ввиду анатомической функциональной незрелости зрительного анализатора, в частности колбочкового аппарата сетчатки, трудно допустить наличие сколько-нибудь развитого цветоразличения у новорожденных и детей самого раннего возраста.

Восприятие цвета является в конечном счете функцией коры головного мозга. Между тем, новорожденный ребенок представляет по преимуществу "существо подкорковое".

Подавляющее большинство авторов отрицают наличие цветоразличения у новорожденных детей.

И.М. Сеченов в своих "Рефлексах головного мозга" писал, что глазу необходимо "выучиться ощущать любой из семи ньютоновских цветов".

Многочисленные исследования, проведенные при помощи метода условных рефлексов отечественными авторами, показали, что выраженного цветоразличения у детей моложе первых 3 месяцев жизни обнаружить нельзя. Оно появляется лишь приблизительно к концу первого полугодия жизни.

При помощи тщательной физиологической методики условных рефлексов А.В. Зоновой удалось в доказать, что цветоразличение у детей появляется впервые не ранее 2-месячного возраста.

При помощи же ориентировочной реакции на новизну ей удалось среди 180 новорожденных в возрасте от нескольких часов до 17 дней обнаружить у 1/3 из них положительную реакцию на новизну сменяемых цветов, т. е. примитивное цветоразличение, или "наличие элементов колбочкового цветового зрения".

В общем, из наблюдений, основанных на применении условнорефлекторной методики, можно сделать лишь вывод, что сколько-нибудь уверенное цветоразличение появляется у детей в процессе постнатального онтогенетического развития не ранее 2-месячного возраста.

Исследованиями И.Э. Барбеля при помощи изо- и полихроматических таблиц устанавливается, что цветоощущение у детей обнаруживает функциональную зрелость в возрасте от 2 до 4 лет, когда применение таблиц становится у них возможным. Аномалии цветового зрения у них встречаются с такой же приблизительно частотой и в таких же количественных соотношениях, что и у взрослых.

Большинство авторов отмечают, что различение цветов начинается прежде всего с восприятия красного цвета, распознавание же цветов коротковолновой половины спектра (зеленого, синего) развивается значительно позже. Этот несомненный факт не получил еще пока достаточного объяснения. Можно допустить более раннее созревание приемников красного цвета по сравнению с приемниками других основных цветов.

Некоторые авторы указывают на особый характер биологического действия красных излучений через глаз на весь организм. Красный свет способен усиливать мышечные сокращения и влиять на кровообращение, изменяя характер плетизмограмм. В эксперименте при помощи красного света можно вызвать у птиц "оптикогенную каталепсию" (Д.А. Бирюков).

На белый свет также можно вызвать выраженное изменение мышечного тонуса у доношенных и особенно у недоношенных детей, что выражается в упомянутом оптическом рефлексе Пейпера "с глаза на шею".

Конвергенция, аккомодация и связанное с ними сужение зрачков у взрослых неразрывно связаны, хотя и не абсолютно (относительная аккомодация и относительная конвергенция). У детей же раннего возраста они вначале разъединены. Каждая из этих функций развивается и достигает функциональной зрелости в разные сроки. Лишь впоследствии между ними устанавливается условнорефлекторная связь, которая постепенно укрепляется и становится неотличимой от безусловного рефлекса.

Конвергенция, в противоположность сопряженным одноименным движениям обоих глаз, у новорожденных отсутствует.

У новорожденного ребенка "нет вначале уменья смотреть, т.е. сводить зрительные оси глаз на одну точку" (И.М.Сеченов).

По данным большинства авторов, начальные проявления конвергентных движений отмечаются не ранее чем в возрасте от 2 до 4 месяцев. Отчетливая, устойчивая конвергенция развивается у детей старше 6 месяцев.

Дивергенция глаз у детей раннего возраста наблюдается во сне, наркозе, коме и при других условиях. Является ли этот процесс активным и существуют ли соответствующие нервные центры, точно неизвестно.

Аккомодация. Ее исследование у маленьких детей представляет очень большие трудности. По современным данным, в первом полугодии жизни она, если и имеется, то носит еще непостоянный и эфемерный характер. Между ней и конвергенцией в это время еще отмечается выраженная диссоциация. Более совершенной она становится лишь на 2-м году жизни.

Сужение зрачков при переводе взора на близкий предмет. Сроки начальных проявлений миоза при конвергенции и аккомодации у маленьких детей мало изучены. По данным некоторых авторов (Peiper, Esentie), первые слабые его проявления можно отметить на 3-4-месяце жизни.

Л.А. Дымшиц

Развитие центрального зрения у детей, центральная острота зрения статья из раздела Детская офтальмология

Дополнительная информация:

Зрительная система ребенка уже при рождении обладает некоторыми безусловными зрительными рефлексами — прямая и содружественная реакция зрачков на свет, кратковременный рефлекс поворота глаз и головы к источнику света, попытка слежения за движущимся объектом. В дальнейшем, с ростом ребенка, постепенно развиваются и совершенствуются все другие зрительные функции.

Световая чувствительность

Световая чувствительность появляется сразу после рождения. С самых первых дней жизни ребенка свет оказывает стимулирующее действие на развитие зрительной системы в целом и служит основой формирования всех ее функций. Однако, под действием света у новорожденного не возникает зрительный образ, а вызываются, в основном, неадекватные защитные реакции. Световая чувствительность у новорожденных резко снижена, причем в условиях темновой адаптации она в 100 раз выше, чем при адаптации к свету. К концу первого полугодия жизни ребенка световая чувствительность существенно повышается и соответствует 2/3 ее уровня у взрослого, а к 12–14 годам становится почти нормальной. Пониженную световую чувствительность у новорожденных объясняют недостаточным развитием зрительной системы, в частности сетчатки. Расширение зрачка в темноте у них происходит медленнее, чем его сужение на свету. Но уже на 2–3-ей неделе в результате появления условно-рефлекторных связей начинается усложнение деятельности зрительной системы, формирование и совершенствование функций предметного, цветового и пространственного зрения.

Центральное зрение

Центральное зрение появляется у ребенка только на 2–З-ем месяце жизни. В дальнейшем происходит его постепенное совершенствование — от способности обнаруживать предмет до способности его различать и распознавать. Возможность различать простейшие предметы обеспечивается соответствующим уровнем развития зрительной системы, а распознавание сложных образов уже связано с развитием интеллекта.

На 4–6-ом месяце жизни ребенок реагирует на появление рядом лиц, а еще раньше — на 2–3-м месяце замечает грудь матери. На 7–10-ом месяце у ребенка появляется способность распознавать геометрические формы (куб, пирамида, конус, шар), а на 2–3-ем году жизни нарисованные изображения предметов. Полное восприятие формы предметов и нормальная острота зрения развиваются у детей только к периоду школьного обучения.

Острота зрения новорожденного крайне низка, по данным исследований она составляет 0,005–0,015. В течение первых месяцев постепенно возрастает до 0,01–0,03. К 2-м годам она повышается до 0,2–0,3 и только к 6–7 годам (а по разным данным и к 10–11) достигает 0,8–1,0.

Цветовосприятие

Параллельно развитию остроты зрения происходит становление цветовосприятия. В ходе исследований выявлено, что способность распознавать цвет впервые появляется у ребенка в возрасте 2–6 мес. Различение цветов начинается, прежде всего, с восприятия красного цвета, возможность же распознавать цвета коротковолновой части спектра (зеленый, синий) появляется позже. К 4–5-ти годам цветовое зрение у детей уже хорошо развито, но продолжает совершенствоваться. Аномалии цветоощущения у них встречаются приблизительно с такой же частотой и в таких же количественных соотношениях между лицами мужского и женского пола, как и у взрослых.

Поле зрения

Границы поля зрения у детей дошкольного возраста примерно на 10% уже, чем у взрослых. К школьному возрасту они достигают нормальных величин. Размеры слепого пятна по вертикали и горизонтали, определенные при исследовании с расстояния 1 м, у детей в среднем на 2–3 см больше, чем у взрослых.

Бинокулярное зрение

Бинокулярное зрение развивается позднее других зрительных функций. Главная особенность бинокулярного зрения состоит в более точной оценке третьего пространственного измерения — глубины пространства. Можно выделить следующие основные этапы развития пространственного зрения у детей.

Таким образом, бинокулярная зрительная система формируется, несмотря на еще явную неполноценность монокулярных зрительных систем, и опережает их развитие. Это происходит для того, чтобы в первую очередь обеспечить пространственное восприятие, которое в наибольшей мере способствует лучшему приспособлению организма к условиям внешней среды.

В течение 2-го месяца жизни ребенок начинает осваивать ближнее пространство. В первое время близкие предметы видны в двух измерениях (высота и ширина), но благодаря осязанию ощутимы в трех измерениях (высота, ширина и глубина). Закладываются первые представления об объемности предметов.

На 4-ом месяце у детей развивается хватательный рефлекс. При этом направление предметов большинство детей определяют правильно, но расстояние оценивается неверно. Ребенок ошибается также в определении объемности предметов: он пытается схватить солнечные блики и движущиеся тени.

Со второго полугодия жизни начинается освоение дальнего пространства. Осязание при этом заменяют ползание и ходьба. Они позволяют сопоставлять расстояние, на которое перемещается тело, с изменениями величины изображений на сетчатке и тонуса глазодвигательных мышц, создаются зрительные представления о расстоянии. Эта функция обеспечивает трехмерное восприятие пространства и совместима лишь с полной согласованностью движений глазных яблок и симметрией в их положении. Механизм ориентации в пространстве выходит за рамки зрительной системы и является продуктом сложной деятельности мозга. В связи с этим дальнейшее совершенствование пространственного восприятия тесно связано с познавательной деятельностью ребенка.

Значительные качественные изменения в пространственном восприятии происходят в возрасте 2–7 лет, когда ребенок овладевает речью и у него развивается абстрактное мышление. Зрительная оценка пространства совершенствуется и в более старшем возрасте.

В дальнейшем развитии зрительных ощущений ребенка принимают участие как врожденные механизмы, выработанные и закрепившиеся, так и механизмы, приобретенные в процессе накопления жизненного опыта.

Смотрите так же: Проверка зрения у ребенка online

Узнать цены

Задать вопрос врачу-офтальмологу

Записаться на прием

www.excimerclinic.ruИгры, способствующие развитию зрения.

Уважаемые родители, дома, играя с детьми, вы можете решать сразу несколько задач – общение с детьми и развитие их зрения.

Организуйте игру. Скорее всего, у ребенка не возникнет интереса к игре, если вы ее специально не организуете. Поэтому стремитесь к тому, чтобы любое действие обыгрывалось, было включено в какой-нибудь интересный сюжет. Например, перед ребёнком не просто гремящие коробочки, а там спрятаны зернышки, которыми надо накормить проголодавшихся курочек. Курочек можно нарисовать или найти соответствующие игрушки. Пустые коробочки можно не просто откладывать в сторону, а выбрасывать их в воображаемое «мусорное ведро».

Позвольте ребенку самому найти решение. Каждая игра носит обучающий характер и служит достижению какой-то определенной цели. Чтобы эта цель была достигнута, и занятие прошло с пользой, дайте ребенку максимальную самостоятельность. Не выполняйте задание за него, пусть он сам придет к правильному решению.

Не затягивайте игру. В тот момент, когда вы замечаете, что внимание и интерес ребёнка начинает угасать, заявите ему, что он хорошо позанимался и сегодня просто молодец, а вы намерены убрать игрушку. Таким образом, игра не надоест ребенку, с ней не будет связано негативных эмоций. Позвольте себе ошибиться и дайте ребёнку возможность обнаружить вашу ошибку. Это даст ребёнку возможность стать более уверенным в себе и своих силах. В игре вызывайте ребёнка на разговор, чтобы он называл свои действия и признаки предметов, с которыми вы играете.

Прищепки.

Прикрепите прищепки к картонному кругу, чтобы получилось «солнце» или «цветок». Можно оформить игрушку в виде ежика, у которого прищепки играют роль иголок. Предложите ребенку снять все прищепки, а затем

прикрепить обратно. Можно наклеить на картон цифры из настенного календаря и предложить ребёнку прикреплять столько прищепок, какая цифра на картоне.

Если прищепок много, они разного цвета и конфигурации, то дети сами могут придумать множество поделок.

Игра развивает мелкую моторику рук, зрительно-двигательную координацию.

Пуговицы.

Смешайте несколько различных комплектов пуговиц и предложите ребенку их рассортировать.

Игра развивает зрительное внимание, восприятие.

Складывайте пуговицы в стопочки (башенки). Соревнуйтесь с ребенком, чья стопочка будет выше.

Игра развивает зрительно-моторную координацию, моторику рук.

Положите на стол множество разнообразных пуговиц. Попросите ребенка выбрать все красные; все маленькие; все пуговицы с двумя дырочками и т. п.

Игра развивает зрительное внимание.

Выложите пуговицы в ряд с определенной закономерностью, например красная-белая-красная белая. Предложите ребенку продолжить ряд.

Игра развивает внимание, мышление.

"Сравни картинки"

Все дети любят искать различия на двух, казалось бы, одинаковых изображениях. Эта забава из нашего детства тоже хорошо развивает зрительное внимание, а также наблюдательность.

"Раскрась вторую половинку"

Раскрасок на любой вкус и цвет сейчас тоже большое множество. Если вы хотите развить внимание ребёнка, чаще предлагайте ему картинки, раскрашенные только наполовину. Если это задание слишком простое, то усложнить его можно, предложив сначала эту половину нарисовать, а потом уже раскрасить.

"Фигурные таблицы"

Можно найти в продаже или сделать самостоятельно таблицы, в ячейках которых вразнобой нарисованы разные фигуры. Задача ребёнка – в каждой из фигур нарисовать определённый простой знак (в круге – точку, в квадрате – диагональную линию и т.д.)

Это упражнение развивает способность переключать внимание.

"Где, чей домик?"

Нарисуйте несколько животных и домики для них. От каждого животного до домика прочертите витиеватые дорожки разных цветов.

Пусть ребёнок определит, у кого какой домик, не проводя пальцем по линиям. Если это сложно, то сначала можно разрешить использовать пальчик или карандаш, но со временем уберите его. Это упражнение развивает функции прослеживания глазами по линии, развивает зрительное внимание.

"Корректор"

Для этой игры понадобится текст из журнала или газеты, напечатанный достаточно крупным шрифтом.

Попросите ребёнка вычеркнуть (подчеркнуть, обвести и т.д.) каждую букву "о". Затем обязательно проверьте, подсчитайте ошибки и запишите результат. Выполняя это упражнение каждый день, всегда меняйте буквы. Когда эта задача станет для ребёнка лёгкой, усложните её, предложив все буквы "о" вычеркнуть, а буквы "с – обвести; или вычеркнуть каждую вторую букву "а" и т.д. Ребёнку будет интереснее, если взрослый будет на своём тексте выполнять то же самое задание. Потом можно проверять правильность выполнения друг у друга.

"Считалка"

На большом листе бумаги в хаотичном порядке напишите цифры от 1 до 20. Попросите ребёнка найти все цифры по порядку.

Для усложнения задания цифры можно рисовать разными цветами и разного размера.

"Что изменилось?"

Есть несколько вариантов этой игры. Самый известный таков.

Разложите на столе 5 или более мелких предметов. Дайте ребёнку 30 секунд на запоминание предметов и их положения на столе. Затем пусть ребёнок отвернётся или закроет глаза. А вы тем временем произведите какие-нибудь изменения: поменяйте предметы местами, уберите один предмет, поставьте ранее не стоявший, поставьте такой же предмет другого цвета и т.д. Задача ребёнка – определить, что изменилось в композиции.Усложнять это упражнение можно, производя больше изменений или попросив определить что изменилось на ощупь (стол с разложенными предметами накрыть полотенцем).

Если играет группа детей, то можно попросить одного из игроков в течение 1-2-х минут внимательно рассмотреть других, а затем выйти. Изменения производятся в одежде или внешности одного или более игроков.

Рисуем по памяти узоры

Направлена на развитие зрительной памяти. На листе бумаги нарисован узор. Попросите ребенка 2 минуты посмотреть на этот узор. После этого узор уберите и предложите ребенку воспроизвести его по памяти

-ггшгггг

Во время этой игры развивается не только память, во и внимание, а также мелкая моторика рук.

nsportal.ru

Коррекция зрения - VisionCorrection.ru.

Зрительная система новорожденного не похожа на зрительную систему взрослого человека. Анатомическое строение глаза новорожденного в процессе созревания организма претерпевает значительные изменения.

В первую очередь надо знать, что у детей первой недели жизни роговица может быть неполностью прозрачной (опалесцирующей), как при отеке ткани - это нормальное явление. Но если оно сохраняется после 7 дней жизни, то это должно настораживать и быть поводом для обращения к офтальмологу. Сама роговица у новорожденного имеет меньший диаметр - примерно 9 мм, и приобретает «взрослые» размеры —11-11,5 мм — к 3-5 годам. Знание этой динамики важно при диагностике врожденной глаукомы, при которой этот размер больше.

Ширина зрачка у новорожденного около 2 мм и его реакция на свет незначительная. В норме, при воздействии света, зрачок должен сужаться, отсутствие же реакции на свет является признаком слепоты.

К моменту рождения у большинства детей слезные органы (слезно-носовой канал, слезные точки) проходимы. Однако у 1/3 новорожденных нижний отдел слезно-носового канала закрыт эпителиальной пробкой, что может привести к дакриоциститу — воспалению слезного мешка. У крохи в первые же недели жизни появляются слизисто-гнойные выделения, постоянно текут слезы, развивается конъюнктивит.

Кривизна роговицы малыша меньше, чем у взрослого, поэтому ее преломляющая способность меньше. Это объясняет дальнозоркость различной степени у большинства детей (92 %).

Известно, что острота зрения новорожденного намного слабее, чем у взрослого человека и находится в пределах до 0,015 и постепенно возрастает до 0,01-0,03. Такое слабое зрение объясняется тем, что сетчатка все еще формируется, а желтое пятно (тот участок сетчатки, где достигается зрение 1,0- т.е. 100%) еще вообще не образовалось.

Через две — пять недель после рождения младенец может фиксировать взгляд на любом световом источнике (пламя свечи, свет фонарика в темноте). На 10-й день ребенок уже следит глазами за крупной яркой игрушкой (больше 15 см), которая движется в поле его зрения на расстоянии 20 — 75 см. Младенцы в основном смотрят по горизонтали, а со временем — по вертикали. При этом глаза у малыша могут быть направлены в разные стороны, т.е. каждый глаз как бы блуждает сам по себе. Пока такие беспокойства излишни — это вполне нормально. Только через четыре, а иногда и восемь недель у новорожденных согласуются движения обоих глаз. Если же косоглазие сохраняется более восьми недель, малыша необходимо показать врачу.

На третьем-четвертом месяце острота зрения продолжает повышаться до 0,1-0,4. Если оба глаза видят одно и то же, то стереоскопичность зрения достигает почти взрослого уровня.

Способность дифференцировать цвет впервые появляется в возрасте 2-6 мес. Отмечают, что различие цветов начинается, прежде всего, с восприятия желтого и красного цветов, а способность распознавать зеленые и синие цвета возникает позже и обычно формирование цветового зрения заканчивается к 4-5 годам.

С шестого месяца ребенок активно рассматривает и обследует своё ближайшее окружение. Значительно совершенствуется хватание, которое становится все более точным. На основе этого формируются зрительные представления о расстоянии, что, в свою очередь, развивает у малыша трехмерное восприятие. В этот период острота зрения увеличивается ненамного, зато непрерывно совершенствуются другие зрительные навыки. Ребенку удается уже фокусировать свои глаза на предмете, находящемся на расстоянии 7-8 см от его носа.

В период от восьми до двенадцати месяцев ребенок воспринимает предмет не только в целом, но и по его частям. Он активно начинает искать предметы, которые внезапно исчезают с поля его зрения, т.к. понимает, что предмет не перестал существовать, а находится в другом месте, т. е. малыш уже фиксирует объективные связи между предметами.

Посещать офтальмолога и проверять зрение у детей до года рекомендуется в один, три, шесть и двенадцать месяцев. Особенно это касается тех малышей, которые входят в “группу риска”, а именно:

• когда один или оба родителя ребенка имеют какое-либо отклонение в зрении;

• когда младенец родился недоношенным;

• если среди родственников есть больные глаукомой.

Многие читали повесть В.Короленко «Слепой музыкант» и помнят ужас и отчаяние мамы, узнавшей, что ее ребенок слеп. Что же может помочь нам оценить зрение новорожденного ребенка?

Кроме световой пробы, о наличии зрения у детей говорит реакция кратковременного слежения за движением яркого предмета, удаленного от глаз на расстояние 30-50 см. При этом ребенок сразу поворачивает голову и глаза в сторону движения объекта. С каждой неделей жизни зрительные реакции постепенно совершенствуются: реакция кратковременного слежения переходит в реакцию устойчивого слежения ( 2-4 мес), далее,к году, формируется бинокулярное зрение. Бинокулярное зрение позволяет воспринимать предметы в трехмерно. Бинокулярное зрение не формируется при нарушении глазодвигательного аппарата, в основном, при неврологической патологии, когда развиваются различные виды косоглазия, однако, надо знать, что небольшое периодическое отклонение одного из глазных яблок в первые месяцы жизни — допустимо.

Что же касается количественной характеристики зрения, то с момента рождения к 6 месяцам острота зрения увеличивается от простого светоощущения, до десятых долей единицы. К 1-2 годам состоявляет примерно 0,5 остроты зрения взрослого, а к 5 годам, при отсутствии патологии, острота зрения ребенка равна остроте зрения взрослого.

Но самая частая проблема, по поводу которой родители обращаются к офтальмологу, это патологи слезного аппарата. В первые дни жизни может появиться клиника непроходимости носослезного протока из-за нерассосавшейся пленки в нем. Основными симптомом при этом является слезостояние, особенно при кормлении, плаче, на ветру. Вторично присоединяются явления конъюнктивита, когда появляется гнойное отделяемое, покраснение конъюнктивы и отек век. Характерно появление выделений (чаще всего гнойных) из слезных точек при надавливании на область слезного мешка (кнутри от внутреннего угла глаза) — дакриоцистит новорожденного — воспаление слезного мешка.

Итак, орган зрения новорожденного имеет особенности, знание которых дает возможность вывить отклонения, а своевременное обращение к офтальмологу, позволит не только диагностировать заболевание, но и предупредить его развитие. Проведение профилактических осмотров в условиях мидриаза ( медикаментозного расширения зрачка) в возрасте 1-2 месяцев и в 1 год, позволяет уже на ранних этапах выявить различные аномалии рефракции ( астигматизм, врожденная высокая дальнозоркость, близорукость), провести их коррекцию, что является профилактикой возникновения косоглазия. Учитывая, что формирование зрительного анализатора наиболее интенсивно проходит в первые месяцы и годы жизни и к 7 годам уже заканчивается, выявление патологии и лечебные мероприятия должны проводиться как можно раньше.

Первый этап скрининга

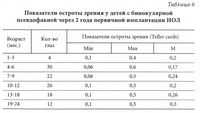

В детском возрасте наиболее распространенными зрительными проблемами являются: нарушения рефракции и нарушения работы бинокулярных функций. Для их выявления мы выбрали два теста - определение остроты зрения и определение уровня развития стереозрения. Для дошкольников проводился еще один (третий) тест определение цветоразличения.

Оценка остроты зрения (Тест 1)

Измерение остроты зрения проводили монокулярно (для правого и левого глаза) и бинокулярно с расстояния наблюдения 5 метров. Стандартной хорошей остротой зрения, позволяющей детям хорошо видеть изображения на доске и легко копировать текст с доски в тетрадь, в клинической практике считается 1.0 (усл. ед.).

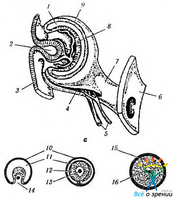

Для проведения скринингового тестирования были разработаны таблицы с оптотипом в виде буквы Ш , предъявлямой в разных ориентациях (рисунок 1), широко используемым в отечественной и международной практике. Задача ребенка определить ориентацию буквы Ш . Наши таблицы позволяют проводить измерение остроты зрения от 0.1 до 1.0 с шагом 0.1, а в диапазоне от 1.0 до 3.0 с шагом 0.2.

Достоинством этих таблиц является то, что

(1) таблицы позволяют довольно точно измерить порог остроты зрения;

(2) даже маленькие дети легко понимают инструкцию проведения процедуры тестирования и могут не называть, а показывать рукой или пальчиком (рисунок 2) направление ориентации оптотипа;

(3) мы имели возможность определять остроту зрения у школьников и дошкольников по одной и той же таблице и проводить сравнение результатов.

Рисунок 2. Тестирование остроты зрения в детском саду: дети показывают ориентацию оптотипа пальчиком.

На рисунке 3 представлены гистограммы распределения показателей остроты зрения для детей разных возрастных групп. Анализ полученных данных показал, что у детей с нормальным зрением (e 1) средний возрастной показатель постоянно растет: в возрасте пяти лет он составляет 1,15, а к 10-ти годам достигает 1,53.

Рисунок 3. Результаты тестирования монокулярной остроты зрения у детей разных возрастных групп. Заштрихованный столбик соответствует остроте зрения 0.9 - 1.0; Vср средний возрастной показатель остроты зрения.

Острота зрения 0.8 - 0.9 встречается в пять лет у 25% детей, в шесть лет у 9.7% детей, а у первоклассников только у 4.6% детей. Это дает основание предположить, что такое снижение остроты зрения в дошкольном возрасте является индивидуальной особенностью развития (некоторым отставанием). Острота зрения ниже 1.0 у школьников свидетельствует о зрительном неблагополучии, и процент таких детей с возрастом увеличивается от 4,6 % в первом классе до 12,4 % - в четвертом.

Дети, имеющие остроту зрения e 1.0, у которых разница между правым и левым глазом не превышала 0.1, считались успешно прошедшими скрининг по этому показателю.

Определение уровня развития стереозрения (Тест 2)

Многие родители и педагоги полагают, что если у ребенка острота зрения равна 1.0, то со зрением у него все в порядке. К сожалению, высокая острота зрения не гарантирует, что у ребенка хорошо развито бинокулярное зрение.

При нарушениях бинокулярного зрения, дети не могут воспринимать окружающие предметы в объеме, а пространство в перспективе и испытывают большой зрительный дискомфорт в повседневной жизни. Нарушения бинокулярных функций сопровождаются нарушением зрительного восприятия, снижением зрительного внимания, памяти, умственной работоспособности и нарушением зрительно-моторных реакций. В связи с этим дети испытывают большие трудности при обучении, так как на выполнение повседневных зрительных заданий на уроках и дома, таких как чтение, письмо, глазомерные задачи, зрительное прослеживание, зрительный счет, выделение объектов из окружающего фона, ориентировка в микропространстве и других, им требуется больше времени, чем хорошо видящим сверстникам. Поэтому выявление нарушений бинокулярного зрения на ранней стадии их появления, до того как они окажут негативное влияние на обучение, является очень актуальной задачей.

Как показала международная практика проведения зрительных скринингов, самыми чувствительными тестами для выявления нарушений бинокулярного зрения являются стереограммы из случайных точек, так как в этих тестах не существует монокулярных признаков закодированных изображений. Поэтому, если испытуемый правильно называет объект, то это свидетельствует о наличии у него стереозрения. Для определения уровня развития стереозрения мы использовали специальную компьютерную программу Скрининговое обследование стереозрения (СОС). В используемом нами тесте в стереограммах из случайных точек были закодированы изображения буквы Ш в разных ориентациях, которые предъявлялись в случайном порядке. Для разделения полей зрения, дети рассматривали стереограммы в очках с красным и синим фильтрами (рисунок 4).

Рисунок 4. Тестирование стереозрения.

В соответствии с критериями, принятыми в международной практике, за норму был принят уровень развития стереозрения d60 угл.с. Детей с остротой стереозрения от 60 до 100 угл.с, мы относили к группе риска, а при остроте стереозрения больше 100 угл. с. к группе с нарушениями стереозрения.

Анализ наших данных показал, что у детей 5-6 лет стереозрение еще не завершило развития, а максимальный процент детей с нормальным стереозрением наблюдается у первоклассников (63,1%). Несмотря на то, что этот показатель не является высоким, с возрастом он резко снижается и, в четвертом классе (9-10 лет), нормальное стереозрение сохраняется только у 38,4% детей.

На рисунке 5 результаты тестирования представлены в виде гистограмм.

Рисунок 5. Гистограммы распределения показателей уровня развития стереозрения у детей разных возрастных групп. А дети с нормальным стереозрением; Б дети группы риска; В дети с нарушением стереозрения.

При сравнении результатов тестирования школьников хорошо видно, что количество детей с нормальным стереозрением снижается, а количество детей в группе риска возрастает. Группу риска составляют дети, у которых нарушения стереозрения появились недавно. При этом у большинства детей группы риска сохраняется высокая острота зрения. Полученные данные свидетельствуют о наличии веских причин для снижения бинокулярных функций, к которым можно отнести большие зрительные нагрузки на близком расстоянии (школьные и дополнительные занятия), превышающие физиологические возрастные возможности детей, и несоблюдение гигиенических норм.

Дети, имеющие стереоостроту < 60 угл.с. считались успешно прошедшими скрининг по этому показателю.

Определение нарушения цветовосприятия (Тест 3)

По статистическим данным нарушение цветовосприятия встречается достаточно редко (примерно у 5% мальчиков и 0.5% девочек) и его не всегда замечают по поведению ребенка. Как правило, проверку цветоразличения проводят офтальмологи при осмотре детей перед поступлением в школу. Поэтому мы проводили тестирование только у детей дошкольного возраста. Для тестирования были использованы Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б.Рабкина. На рисунке 6 показаны примеры таблиц с тестовыми изображениями цифр и простых геометрических фигур, которые мы использовали при тестировании (рис. 6). Во время тестирования ребенок должен был назвать или обвести кисточкой объекты, которые он видит на таблице.

Рисунок 6. Таблицы Е.Б.Рабкина и примеры тестовых таблиц.

На рисунке 7 показан процесс тестирования цветовосприятия в детском саду.

Рисунок 7.Тестирование цветовосприятия.

При тестировании дошкольников нами было обнаружено 3 мальчика с нарушением цветовосприятия. Это нарушение не является причиной направления ребенка к офтальмологу, так как цветоаномалии не лечатся, не прогрессируют и, обычно, не влияют на остроту зрения или зрительные функции. Об этих нарушениях необходимо информировать родителей, так как этот показатель будет важен для выбора профессии. Кроме того, следует сообщить о цветоаномалии учителю, чтобы он мог принять это во внимание при оценке ответов и выбрать учебный материал так, чтобы различение цветов не влияло на обучение.

Родителям всех детей, у которых показатели тестирования не соответствовали возрастным нормам, были вручены письменные приглашения посетить центр для проведения более подробного обследования с целью определения причин нарушения зрительных функций (второй этап скрининга).

ВЫВОДЫ

Результаты первого этапа скрининга показали, что у детей в возрасте от 5 до 10 лет:

(1) средние показатели остроты зрения с возрастом в норме улучшаются и к 10 годам составляют 1.5;

(2) для своевременного выявления снижения остроты зрения необходимо проводить её измерение не до 1.0, а до порогового уровня;

(3) начиная со второго класса, во всех возрастных группах появляются дети с нарушением остроты зрения, количество которых к четвертому классу достигает 12% (см. рисунок 8, оранжевая кривая);

Рисунок 8. Динамика изменения количества детей с нормальными показателями зрительных функций в возрасте от 5 до 10 лет.

(4) нарушения бинокулярного зрения встречаются у значительно большего количества детей, по сравнению со снижением остроты зрения, и к четвертому классу нормальное бинокулярное зрение встречается только ~ у 40% детей (см. рисунок 8, синяя кривая).

Следующие статьи

- Неселективные симпатомиметики. несколько упражнений для глаз. Нестероидные противовоспалительные средства.

- Катаракта. Катаракта Клинические изображения. Кератит Краткое описание.

- Экзогенные кератиты. Экзофтальм Краткое описание. Экологические вариации сетчатки и зрительных центров.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Народные способы чистки почек

Народные способы чистки почек  Макияж на вечеринку для зеленых глаз

Макияж на вечеринку для зеленых глаз  Приснилась подводка для глаз

Приснилась подводка для глаз